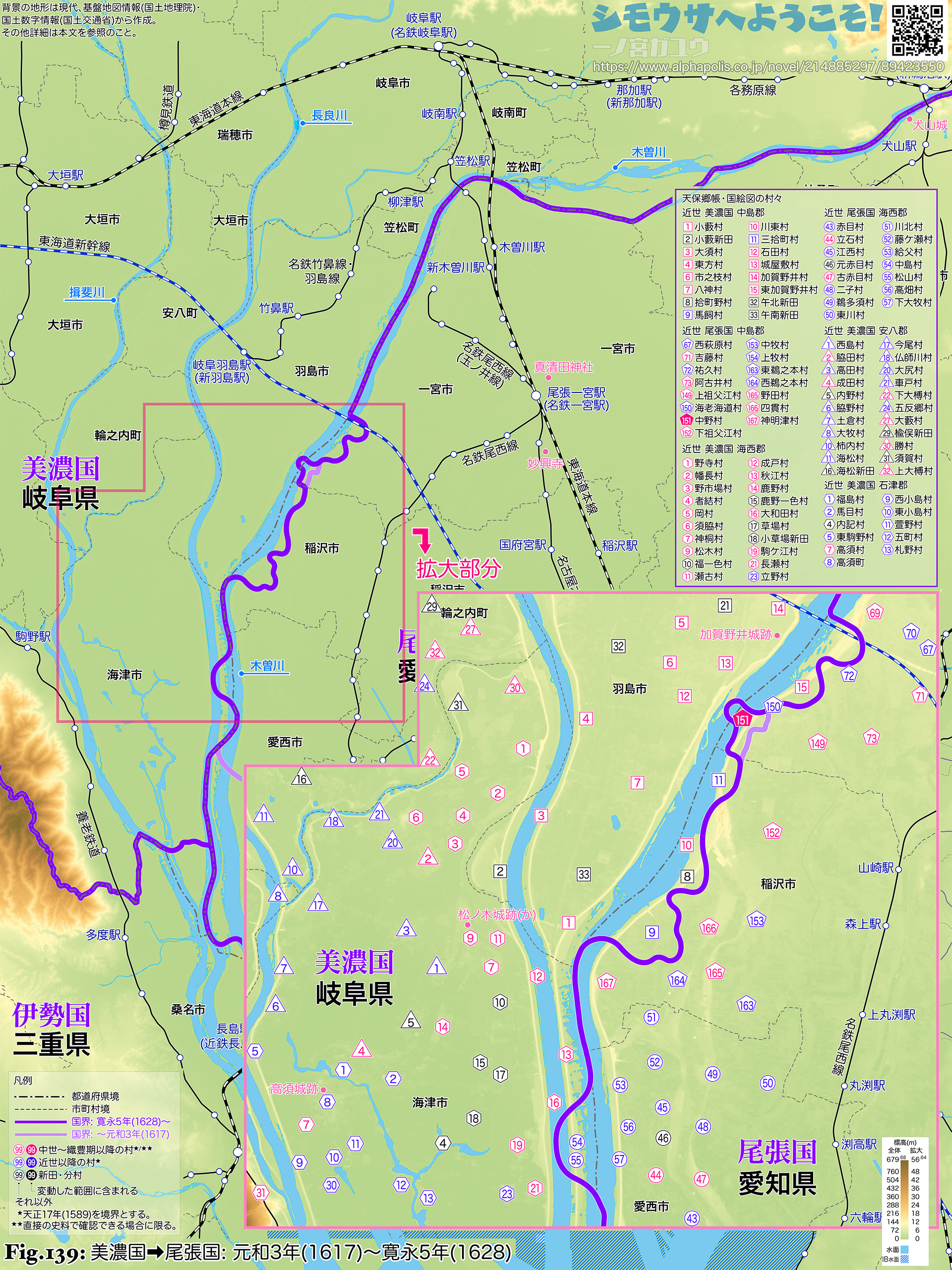

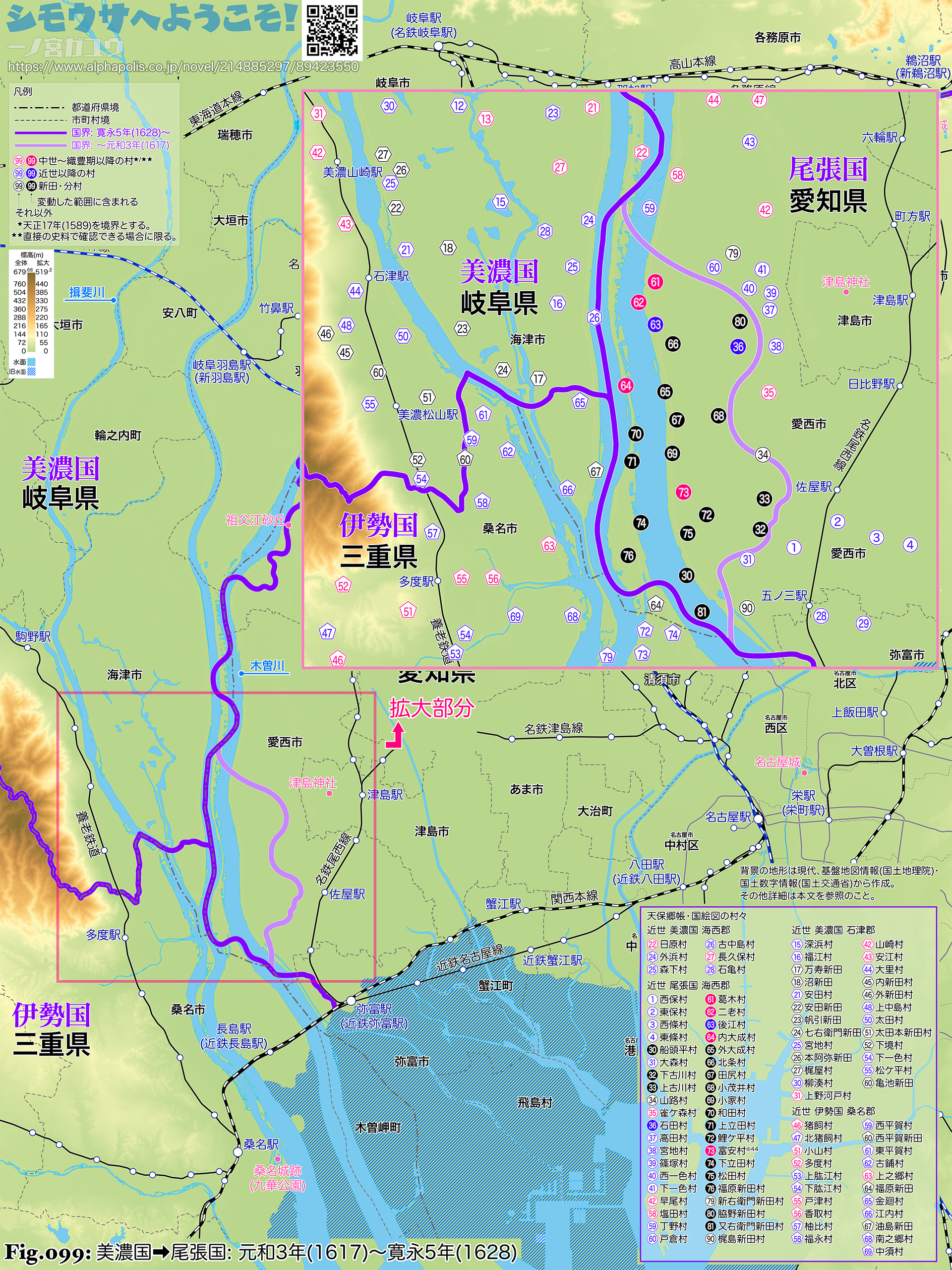

天正17〜18年(1589〜1590) に分割されて美濃国となった中島郡・海西郡のうち、中島郡の中野村と海西郡の葛木村・二老村・大成村・後江村・石田村・富安村は、元和3年(1617) から寛永5年(1628) までに尾張国に戻った。

美濃国尾張領村々覚書 (明暦覚書)※1によれば、これは慶長17年(1612) のことであるという。しかし、元和2年(1616) 8月7日付の美濃国村高領知改帳 (元和郷帳)※2にこれらの村々は含まれ、依然として美濃国 中島郡・海西郡として把握されている。

美濃国尾張領村々覚書 (明暦覚書)※1によれば、これは慶長17年(1612) のことであるという。しかし、元和2年(1616) 8月7日付の美濃国村高領知改帳 (元和郷帳)※2にこれらの村々は含まれ、依然として美濃国 中島郡・海西郡として把握されている。

「尾張藩石高考」(1959, 徳川) には、尾張藩の加増において実際に与えられた時期と公にされた時期に差異のある事例が紹介されている。やや事情は異なるようには感じられるが類似の状況にあったのだろうか。美濃国尾張領村々覚書は、この名称のとおりに尾張藩がまとめた美濃国内の藩領に関する調書であり、元和郷帳は、美濃国内の幕府直轄領代官・岡田将監 (善同) がまとめた一国郷帳である。

前述のように江戸初期の美濃国 海西郡は、者結村を除いてすべて徳永昌重の支配となっており、これは元和2年(1616) 美濃国村高領知改帳 (元和郷帳) でも変わらない。その翌年、昌重は徳川秀忠から元和3年(1617) 9月5日付の朱印状※3を受けて加増されたが、海西郡の石高は減っている。ただし、減少分は葛木・二老・大成・後江・石田・富安の 6村分には満たない。その後、寛永5年(1628) 2月、前年の大坂城改築工事における不手際によって昌重は改易され、所領はすべて没収された※4。

この間の葛木・二老・大成・後江・石田・富安の 6村の状況をみると、水害のため、江戸幕府による初期の総検地 (備前検) もその後の尾張藩による検地 (御国検) も行われない状況だった。木曽川の堤防は、豊臣政権下の文禄3年(1594) や徳川政権下の慶長6年(1601)・同13〜14年(1608〜1609) に相次いで構築・改修されたといわれ、その間に派川の分流部が次々に締め切られ、近世初期の大規模な治水工事は一応の完成をみたとされる※5。しかし、いわゆる「御囲堤」がどこからどこまでだったかはともかく、6村を含む地域は中洲状に取り残されたままで、寛永元年(1624) ようやく複数の輪中をまとめた複合的な輪中 (一円輪中) として治水対策された※6。その後は新田開発が進展し、寛文村々覚書によれば、寛文4年(1664)に葛木村・二老村・石田村・富安村で、寛文6年(1666)に外大成村・石田村・富安村で、寛文7年(1667)に葛木村・内大成村・後江村・石田村で、それぞれ新田検地が実施された形跡を確認できる。宝暦6年(1756) の「尾張・美濃・三河・近江・摂津・信濃御高目録」(御高目録)※7は、これら 6村※8の尾張藩による検地 (御国検) の時期を、朱書で「右富安輪中 (年號不詳・寬永八未年) 御國檢」としている (括弧内は割注の形式)。やや判然としない表現ではあるが、いくつかの村は寛永8年(1631) に尾張藩による検地 (御国検) を実施、いくつかは時期不明だが実施、と理解すれば、 治水・開発の進行にともなって寛永8年(1631) までに順次検地が行われたと解釈できる。

御高目録には中島郡 中野村にも同様の朱書で付記がある。しかし海西郡 6村とは異なり明確に「右中野村慶長十六亥御國檢」と記載されているので、中野村は早くに治水が完了し、元和3年(1617) にも移管された可能性が高い。

以上から、美濃国 中島郡の中野村と海西郡の葛木村・二老村・大成村・後江村・石田村・富安村は、元和3年(1617) から寛永5年(1628) までに尾張国に戻った。うち中野村は元和3年(1617) に戻った可能性が高い。

元和2年(1616) 美濃国村高領知改帳 (元和郷帳) における美濃国 海西郡の徳永昌重領は、者結村を除く 29村であり、合計は 10445.073石、このうち葛木・二老・大成・後江・石田・富安の 6村は 1183.100石である。一方、元和3年(1617) 9月5日付の朱印状で海西郡の石高は 9,463石余となっている。後者は目録がないため、内訳や厳密な石高 (斗以下) はわからない。

10445.073石と 9,463石余 (9,463.000〜9,463.999) の差分は 981.074〜982.073石である。これは 6村の 1183.100石には満たないので、一部は9,463石余に含まれ、それを除く分が差分の 981.074〜982.073石にあらわれていることになる。その一部を二老村とすれば、23村と二老村とで 9464.423石、差分は葛木・大成・後江・石田・富安の 5村で 980.650石となり、これがもっとも近い。 しかし 980.650石は 981.074〜982.073石からわずかに外れ、9464.423石も「9.464石余」であって「9,463石余」ではない。二老村だけ荒廃が著しく扱いが別になった、とすれば説明しやすいが悩ましい。

美濃一国郷牒によれば、美濃国 中島郡 中野村は、保々長兵衛 (則貞) 478.140石と平岡牛右衛門 (頼資) 142.190石とからなり、このうち尾張国に戻ったのは保々分 478.140石だけである。しかし、正保2年 美濃国郷帳で平岡分 142.190石は「只今村無」「永引ニ成ル」(異本には『此村川ニ成 今ハ村無し』『永川成』とも) と付記されており、元禄・天保郷帳には含まれない。

尾張藩石高考 (1959, 徳川) は、御高目録の「年號不詳・寬永八未年」(割注の形式) に「(慶安元年)」の傍注を加え、本文では慶安元年としているが、解釈の理由は示していない。また、御高目録について「御高問答」と表記している箇所が混じるが、これも意図はわからない。

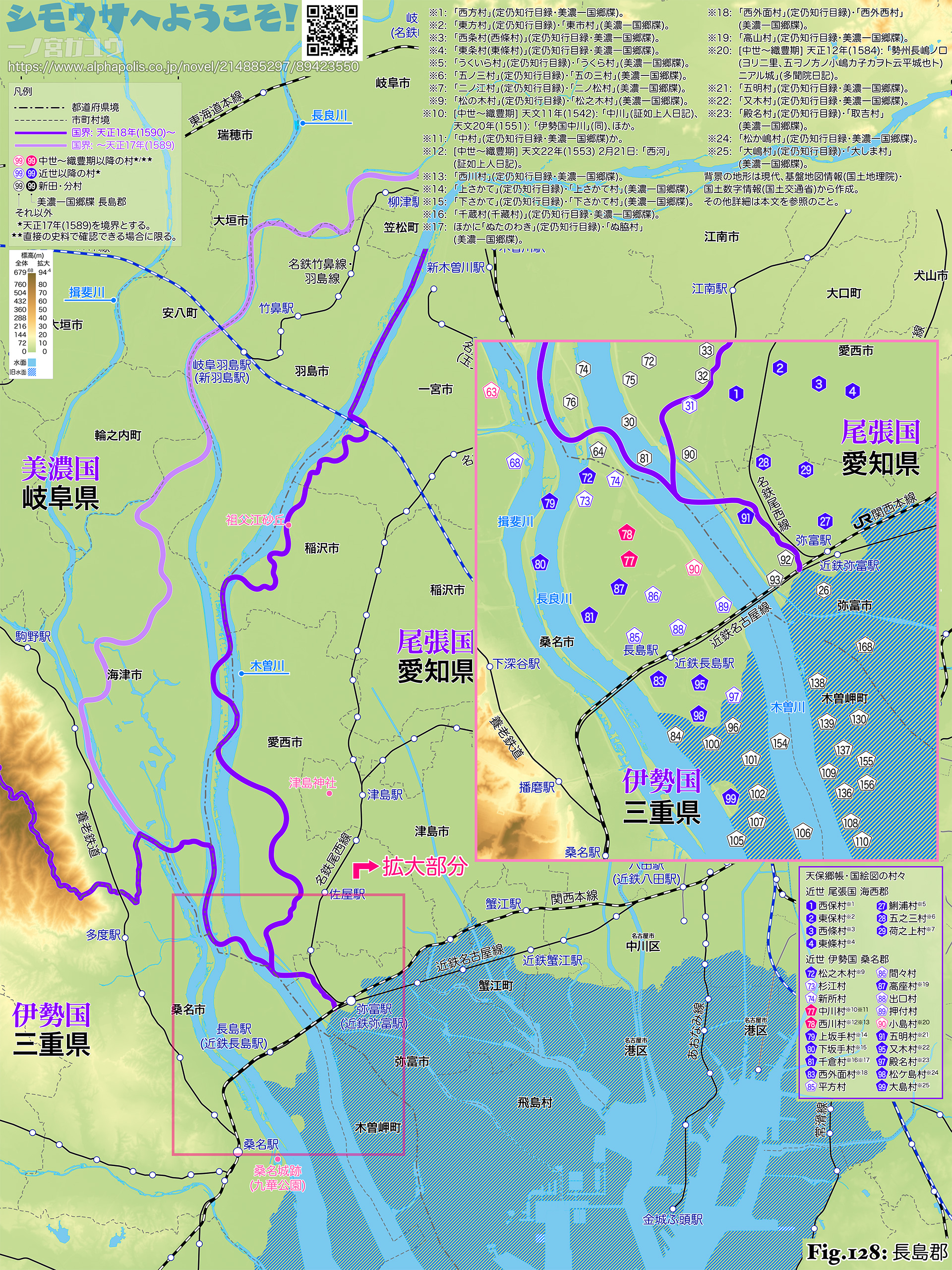

長島一向一揆の舞台となった長島 (伊勢長島) は、尾張・美濃・伊勢の国界に付近に徐々に形成された三角州 (デルタ) が開発されたものであり、複数の三角州が少しずつまとめられて最終的にひとつの島にされた。また現在は木曽川をはさんで対岸にある市江地域は、古くは市江島と呼ばれ、やはり三角州に起源を持つ。長島の各村は近世 伊勢国 桑名郡に、市江島の各村は尾張国 海西郡にそれぞれ含まれるが、慶長6年(1601) の菅沼新八郎 (定仍) 宛知行目録 (御知行之目録)※9ではすべて尾張国 海西郡とされ、美濃一国郷牒では菅沼左近 (定芳) の所領に含まれて「長島郡」とされている。定仍は慶長9年(1604) に死去し、その家督を継いだのが弟の定芳なので、美濃一国郷牒はその後の状況を示している。

長島・市江島の開発は遅いと考えられ、律令制に基づく国郡は基本的にはっきりしない。信長公記・太閤記には「尾張國河内長島」※10・「尾州長島之城」※11とあるほか、いくつかの家譜に「尾州長嶋之城」※12・「尾州長嶋合戰」※13・「尾州長嶋一向宗蜂起」※14といった記述が散見され、攻める側はあくまでも尾張国の延長にあるものとみなしている。一方、証如上人日記の天文20年(1551) の記事では長島の中川村を「伊勢国中川」とし、また多聞院日記の天正12年(1584) の記事には「勢州長嶋」とあって、守る側や同時期の興福寺多聞院は伊勢国の一部としている。

長島・市江島の開発は遅いと考えられ、律令制に基づく国郡は基本的にはっきりしない。信長公記・太閤記には「尾張國河内長島」※10・「尾州長島之城」※11とあるほか、いくつかの家譜に「尾州長嶋之城」※12・「尾州長嶋合戰」※13・「尾州長嶋一向宗蜂起」※14といった記述が散見され、攻める側はあくまでも尾張国の延長にあるものとみなしている。一方、証如上人日記の天文20年(1551) の記事では長島の中川村を「伊勢国中川」とし、また多聞院日記の天正12年(1584) の記事には「勢州長嶋」とあって、守る側や同時期の興福寺多聞院は伊勢国の一部としている。

長島・市江島の各村が美濃一国郷牒の菅沼定芳領に「長島郡」として含まれる理由は、定仍から家督継承にあたってあらためて発給された定芳宛の知行宛行状・目録にそのように表記されていたためと考えられる。定仍宛の知行目録と美濃一国郷牒「長島郡」には、千倉村の一部である「泥脇」※15がそれぞれ「ぬ脇村」「ぬたのわき」として含まれ、また両者とも高座村・中川村に対応すると考えられる「高山村」「中村」と比定地不明の「島崎村」を含むなど共通している。なお、美濃国に「長島郡」が存在したことはなく、荘園の異称としての「長島郡」も史料上、確認できないが、家譜・旧記 (由緒書)・棟札には「尾州長島郡」※16「尾州長嶋郡」※17という表現が使用されている例がある。

慶長6年(1601) の菅沼新八郎 (定仍) 宛知行目録と美濃一国郷牒とでは村名・石高の相違がみられるが、基本的に美濃一国郷牒に起因するものと思われる。崩すとよく似る文字を取り違えて「東方村」を「東市村」などとしているのは誤読・誤写だが、連続する「西方村」は「西方村」と正しく記載しているので、注意を欠いている。荷之上村の石高は、定仍宛の知行目録で 二ノ江村 161.430石 (百六拾壱石四斗三升)、美濃一国郷牒で 二ノ松村 161.431石 (百六拾壱石四斗三升壱合) とあり、おそらく美濃一国郷牒で「壱合」を書き足している (『松』も『江』の誤読・誤写)。西外面村も同様に前者は西外面村 776.490石、後者は西外西村 776.491石となっている (2つ目の『西』も『面』の誤読・誤写)。一方、前者で上さかて 1012.980石 (千拾弐石九斗八升) とある上坂手村が、後者で上さかて村 1012.979石 (千拾弐石九斗七升九合) となっているのは、単なる誤読・誤写では説明できない。島崎村も前者は 72.000石 (七拾弐石)、後者は 7.200石 (七石弐斗) であるのも、単に書き写すだけであれば起こらない。あるいは、ほかの相違も含めて何らかの計算をともなっているのだろうか。いずれにせよ「長島郡」の存在といい、こういったところが元和郷帳では代えられない美濃一国郷牒の興味深いところではある。

美濃一国郷牒の「長島郡」各村のうち、高山村・中村・島崎村の 3村は、天保郷帳・国絵図の各村と直接対応しない。このうち高山村は、どちらも周囲より高い場所を意味するので高座村にあたるとしていいだろう。中村は中川村にあたると考えられる。「中川村」が「中村」に簡略化されることはないと思われるが、「長島付近古絵図」※18によれば、西川村・中川村・東川村 (小島村) はそれぞれ西川原・中川原・東川原となっており、川原 (実際には中洲) が開発されて村に発展したのなら「中川原」が「中村」と呼ばれるようになってもいい。

島崎村については、長島町誌 上巻(1974) は「菅沼の飛地領地として下賜された濃州各務郡島崎村 (現在の稲葉郡蘇原町島崎) のことであろう」としているが、この各務郡 島崎村は同じ美濃一国郷牒に徳山五兵衛 (直政) の所領として含まれているのでおかしい (『菅沼の飛地領地として下賜』も何によるものか不明)。地形的には間々村が適当だが決め手を欠く。

慶長6年(1601) の菅沼新八郎 (定仍) 宛知行目録で殿名村が 1764.544石となっており、これが取吉村 1764.544石に一致する。ほかと同様に誤読・誤写だろうが、地理・地名や字義をまったく考慮していない。

| ❉1: | 岐阜県史 史料編 近世4(1968) 所収。 |

| ❉2: | 元和2年(1616) の郷帳。岐阜県史 史料編 近世1(1965) 所収。 |

| ❉3: | 徳川秀忠領知朱印状、岐阜県史 史料編 近世2(1966) 所収。 |

| ❉4: | 輪之内町史(1981) など。 |

| ❉5: | 木曽川町史(1981)・佐屋町史 通史編(1996) など。 |

| ❉6: | 新編 立田村史 通史(1996)。 |

| ❉7: | 尾張美濃三河近江攝津信濃御高目錄、名古屋市史 第2巻 政治編2(1915/1980) 所収。 |

| ❉8: | 「葛木村・二老村・大森村・後江村・石田村・富安村」(中黒は筆者が補う) とあるが、大森村は大成村の誤りと考えられる。 |

| ❉9: | 佐屋町史 史料編4 (1988) 所収。 |

| ❉10: | 新訂増補 史籍集覧 第22冊 武家部 戦記編10(1967)。 |

| ❉11: | 新訂増補 史籍集覧 第23冊 武家部 戦記編11(1967)。 |

| ❉12: | 滝川一益事書 (紀氏滝川系図)、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2(1986) 所収。 |

| ❉13: | 寛永諸家系図伝、大日本史料 第10編之6(1938) 所収。 |

| ❉14: | 金森家譜、大野市史 第6巻 史料総括編(1985) 所収。 |

| ❉15: | 長島町誌 上巻(1974) に、千倉村の説明として「千倉・泥脇の二部落があったが総称して千倉村といった」とある。 |

| ❉16: | 中根家系図、常磐東のむかし(1979, 城殿)/新編岡崎市史 12 民俗(1988) 所収。 |

| ❉17: | 慶長13年(1608) 御堂建立に関する旧記・寛文7年(1667) 宝積院棟札 (寛文棟札)、聖籠村誌(1967) 所収。 |

| ❉18: | 長島町誌 上巻(1974) 所収、「室町時代中期以降」と推定されている。作成時期よりも古い年代の様相を示そうとしていることは疑いないが、猿投神社や玉井神社の古絵図と同様、さかのぼって作成されたものだろう。 |

近世 尾張国 海西郡

| ■1. | 西保村※1。 |

| ■2. | 東保村※2。 |

| ■3. | 西條村※3。 |

| ■4. | 東條村※4。 |

| ■27. | 鯏浦村※5。 |

| ■28. | 五之三村※6。 |

| ■29. | 荷之上村※7。 |

近世 伊勢国 桑名郡※8

| ■72. | 松之木村※9。 |

| ■73. | 杉江村。 |

| ■74. | 新所村。 |

| ■77. | 中川村※10※11。 |

| ■78. | 西川村※12※13。 |

| ■79. | 上坂手村※14。 |

| ■80. | 下坂手村※15。 |

| ■81. | 千倉村※16※17。 |

| ■83. | 西外面村※18。 |

| ■85. | 平方村。 |

| ■86. | 間々村。 |

| ■87. | 高座村※19。 |

| ■88. | 出口村。 |

| ■89. | 押付村。 |

| ■90. | 小島村※20。 |

| ■91. | 五明村※21。 |

| ■95. | 又木村※22。 |

| ■97. | 殿名村※23。 |

| ■98. | 松ケ島村※24。 |

| ■99. | 大島村※25。 |

| ❉1: | 「西方村」(定仍知行目録・美濃一国郷牒)。 |

| ❉2: | 「東方村」(定仍知行目録)・「東市村」(美濃一国郷牒)。 |

| ❉3: | 「西条村(西條村)」(定仍知行目録・美濃一国郷牒)。 |

| ❉4: | 「東条村(東條村)」(定仍知行目録・美濃一国郷牒)。 |

| ❉5: | 「うくいら村」(定仍知行目録)・「うくら村」(美濃一国郷牒)。 |

| ❉6: | 「五ノ三村」(定仍知行目録)・「五の三村」(美濃一国郷牒)。 |

| ❉7: | 「二ノ江村」(定仍知行目録)・「二ノ松村」(美濃一国郷牒)。 |

| ❉8: | 新田のうち、集落をともなわないもの (94. 篠橋新田・131. 見入子新田・133. 小和泉南堤外新田・134. 小林島新田・143. 築留新田・167. 加路戸堤外新田・169. 川中彦作新田)、持添新田・流作場相当のもの (75. 前山外面・76. 藤九郎外面・82. 遠浅附新田・132. 豊田子新田・159. 富田新田)、実態をともなわないもの・不明なもの (151. 北野森崎新田・152. 善太山新田・153. 善太山堤外新田) は省略した。 |

| ❉9: | 「松の木村」(定仍知行目録)・「松之木村」(美濃一国郷牒)。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 天文11年(1542): 「中川」(証如上人日記、石山本願寺日記 上巻,1930/1966)、天文20年(1551): 「伊勢国中川」(同)、ほか。 |

| ❉11: | 「中村」(定仍知行目録・美濃一国郷牒)か。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 天文22年(1553) 2月21日: 「西河」(証如上人日記、石山本願寺日記 上巻,1930/1966)。 |

| ❉13: | 「西川村」(定仍知行目録・美濃一国郷牒)。 |

| ❉14: | 「上さかて」(定仍知行目録)・「上さかて村」(美濃一国郷牒)。 |

| ❉15: | 「下さかて」(定仍知行目録)・「下さかて村」(美濃一国郷牒)。 |

| ❉16: | 「千蔵村(千藏村)」(定仍知行目録・美濃一国郷牒)。 |

| ❉17: | ほかに「ぬたのわき」(定仍知行目録)・「ぬ脇村」(美濃一国郷牒)。 |

| ❉18: | 「西外面村」(定仍知行目録)・「西外西村」(美濃一国郷牒)。 |

| ❉19: | 「高山村」(定仍知行目録・美濃一国郷牒)。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 天正12年(1584): 「勢州長嶋ノ口 (ヨリ二里、五刁ノ方ノ小嶋カ子カヲト云平城也ト) ニアル城」(多聞院日記、多聞院日記 第3巻,1967)。 |

| ❉21: | 「五明村」(定仍知行目録・美濃一国郷牒)。 |

| ❉22: | 「又木村」(定仍知行目録・美濃一国郷牒)。 |

| ❉23: | 「殿名村」(定仍知行目録)・「取吉村」(美濃一国郷牒)。 |

| ❉24: | 「松か嶋村」(定仍知行目録・美濃一国郷牒)。 |

| ❉25: | 「大嶋村」(定仍知行目録)・「大しま村」(美濃一国郷牒)。 |