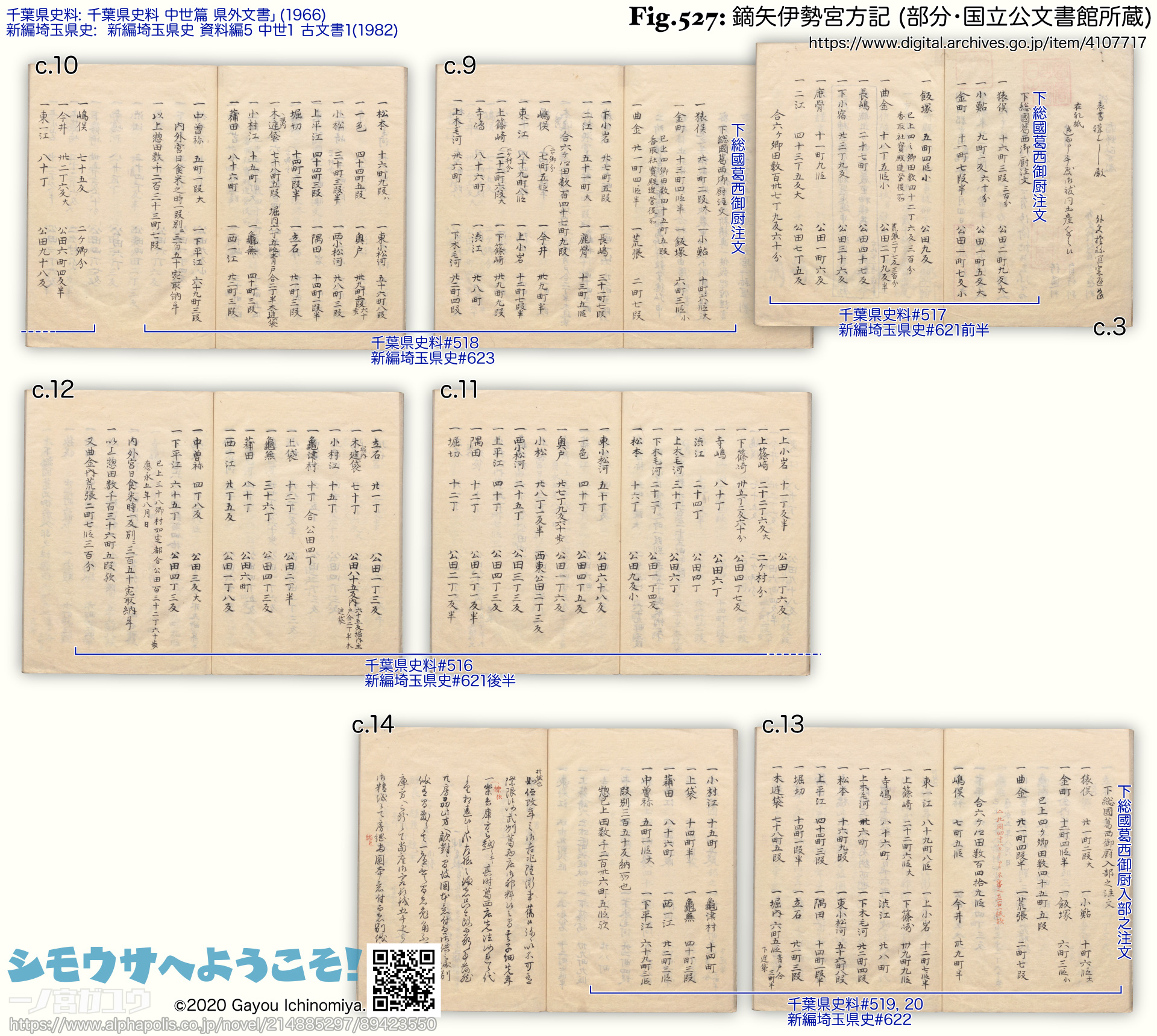

下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文は『鏑矢伊勢宮方記』に収録されている目録である。葛西御厨に含まれる村と田数 (水田の規模) が記されている。鏑矢伊勢宮方記は、正式には『桧垣兵庫家証文旧記案集』というが、『一櫟文書』『檜垣文書』などとも呼ばれ、その呼称は一定しない。NDLDCでは『桧垣兵庫家古券』(#2606312)、国立公文書館では『鏑矢伊勢宮方記』『檜垣兵庫家証文旧記案集』(#3144866・#1247847) が公開されている。また、御厨注文の部分は『千葉県史料 中世篇 県外文書』(1966) や『新編埼玉県史 資料編5 中世1 古文書1』(1982) などに翻刻されているが、前者は『鏑矢伊勢宮方記』に収録されている分割のまま、後者は前半部分だけと考えられる文書と後半部分だけと考えられる文書を組み合わせて収録している。

『桧垣兵庫家古券』(NDLDC)・『鏑矢伊勢宮方記』『檜垣兵庫家証文旧記案集』(国立公文書館) の 3種とも全体の構成は異なるが、御厨注文の部分は、千葉県史料 第517号文書 (新編埼玉県史 第621号文書前半)・千葉県史料 第518号文書 (新編埼玉県史 第623号文書)・千葉県史料 第516号文書 (新編埼玉県史 第621号文書後半)・千葉県史料 第519号文書・第520号文書 (新編埼玉県史 第622号文書) の順で一致している。千葉県史料 第516号文書 (新編埼玉県史 第621号文書後半) のみ、応永5年(1398) の年記載があり、したがって新編埼玉県史は、第621号文書の全体を応永5年(1398) の文書として扱っている。

『桧垣兵庫家古券』(NDLDC)・『鏑矢伊勢宮方記』『檜垣兵庫家証文旧記案集』(国立公文書館) の 3種とも全体の構成は異なるが、御厨注文の部分は、千葉県史料 第517号文書 (新編埼玉県史 第621号文書前半)・千葉県史料 第518号文書 (新編埼玉県史 第623号文書)・千葉県史料 第516号文書 (新編埼玉県史 第621号文書後半)・千葉県史料 第519号文書・第520号文書 (新編埼玉県史 第622号文書) の順で一致している。千葉県史料 第516号文書 (新編埼玉県史 第621号文書後半) のみ、応永5年(1398) の年記載があり、したがって新編埼玉県史は、第621号文書の全体を応永5年(1398) の文書として扱っている。

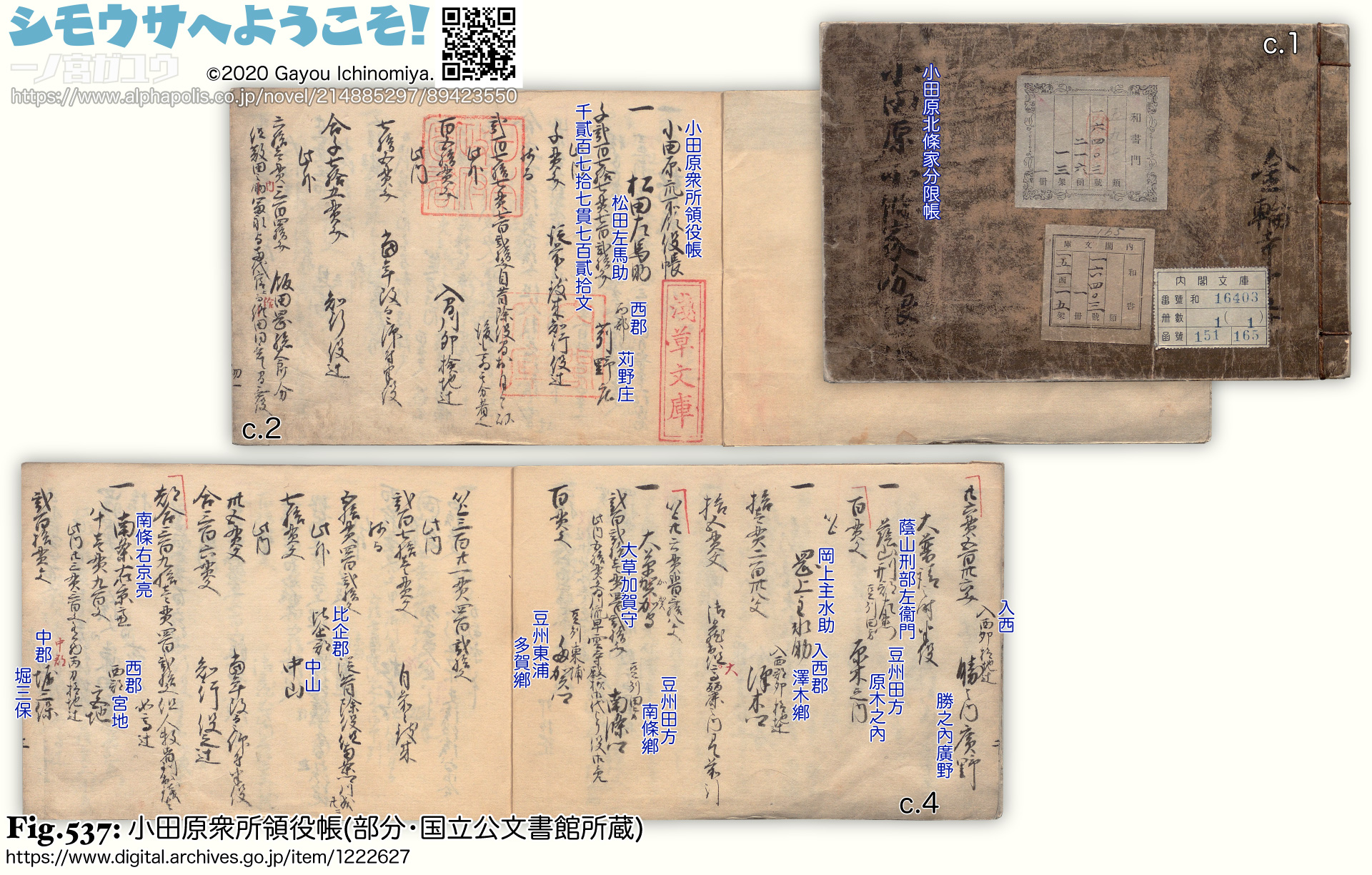

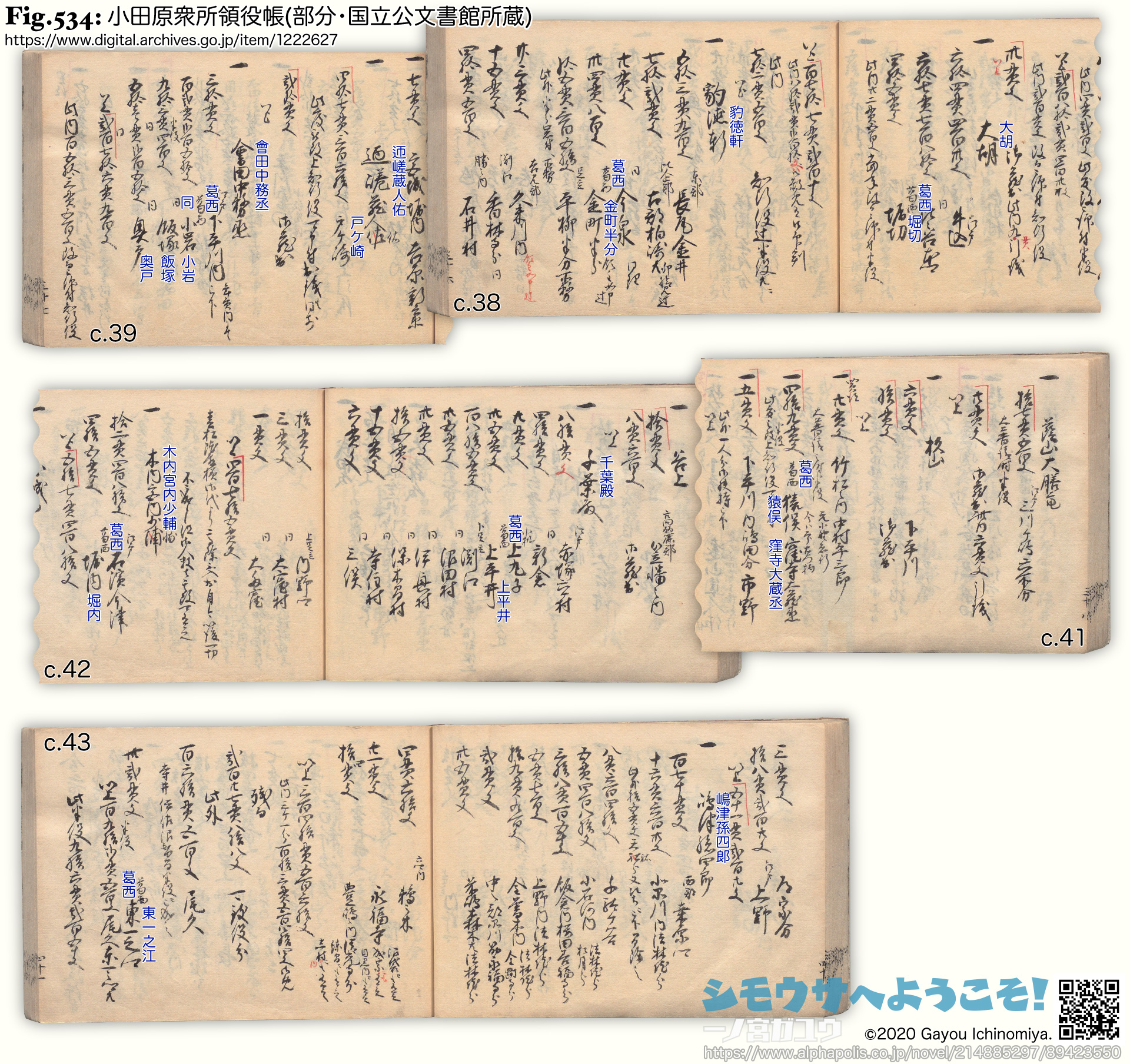

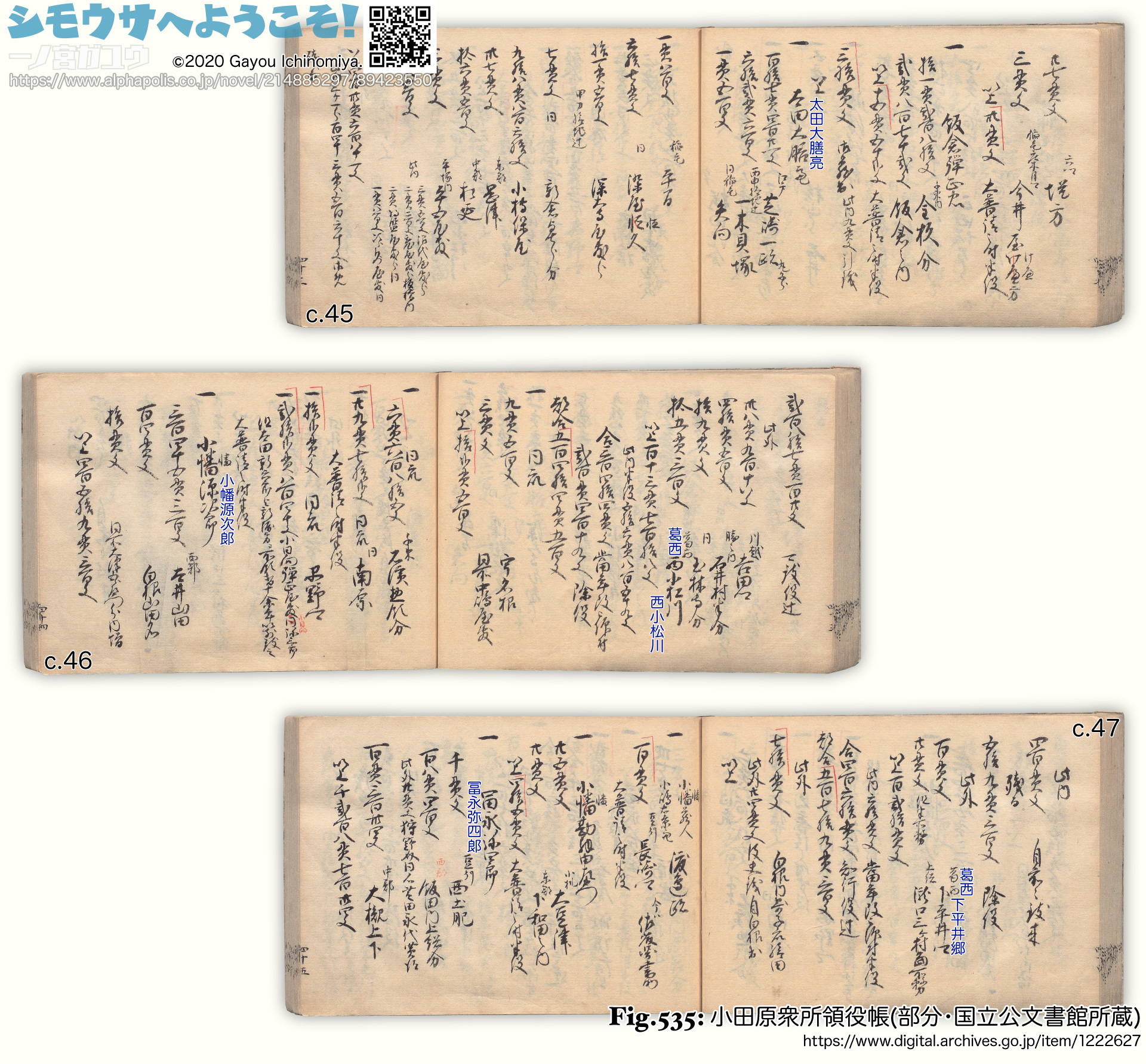

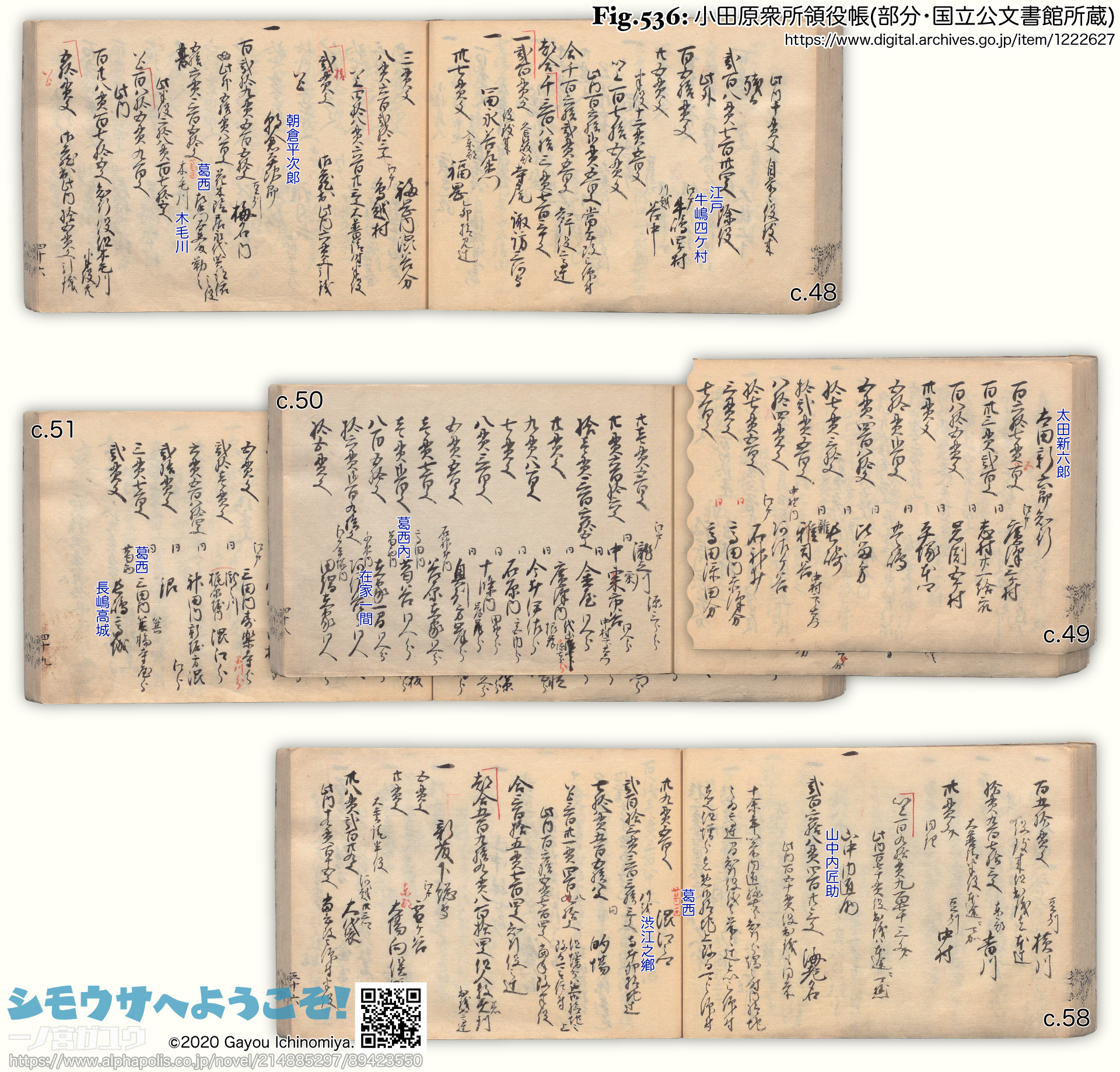

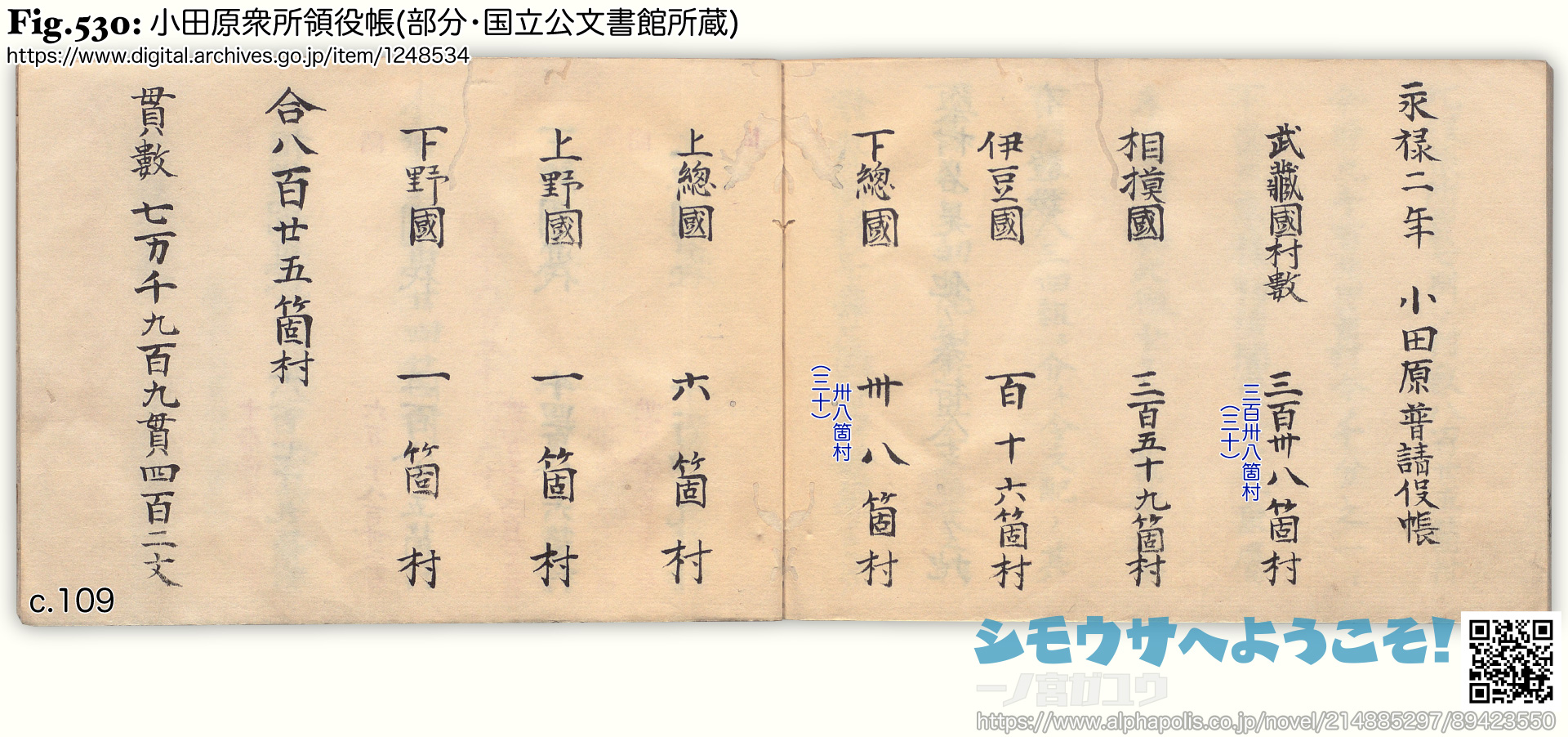

小田原衆所領役帳は、北条氏康が永禄2年(1559) までに作成させた、家臣ごとに所領などの情報を書き連ねた帳簿である。写本が多く、NDLDC・国立公文書館でも複数の写本がデジタル公開されている。書名の異同も多い。翻刻・校訂には東京市史外篇として刊行された『集註小田原衆所領役帳』(1936)、『小田原衆所領役帳』(1969, 杉山)、および「新編埼玉県史 資料編8 中世4 記録2」(1986) 付録があり、これらはすべて国立公文書館の #1222627 (『閣本甲』) を底本とし、校訂には同#1248534 (『閣本乙』) を優先的に使用している。在地の写本を翻刻・校訂したものには『平塚市史 1 資料編 古代・中世』(1985) 所収史料や『藤沢市史料集 20 北条氏所領役帳』(1996) がある。

『小田原衆所領役帳』では所領の右肩に広域地名が付記されているが、武蔵国 (武州)・相模国 (相州) の所領については、一部の例外を除いて広域地名に国名は含まれない。たとえば松田左馬助の所領「苅野庄」の広域地名は「相州西郡」ではなく単に「西郡」である。領国である以上は記載する必要はない、という明確な意図があったかどうかはわからないが、少なくとも武蔵国は 338箇所、相模国は 359箇所もあったので、国名を記載しても分類上、意味はなかったとは思われる。116箇所の所領を含む伊豆国 (豆州) については、大草加賀守の所領「南条郷」の広域地名が「豆州田方」となっているように国名を含んでいる。

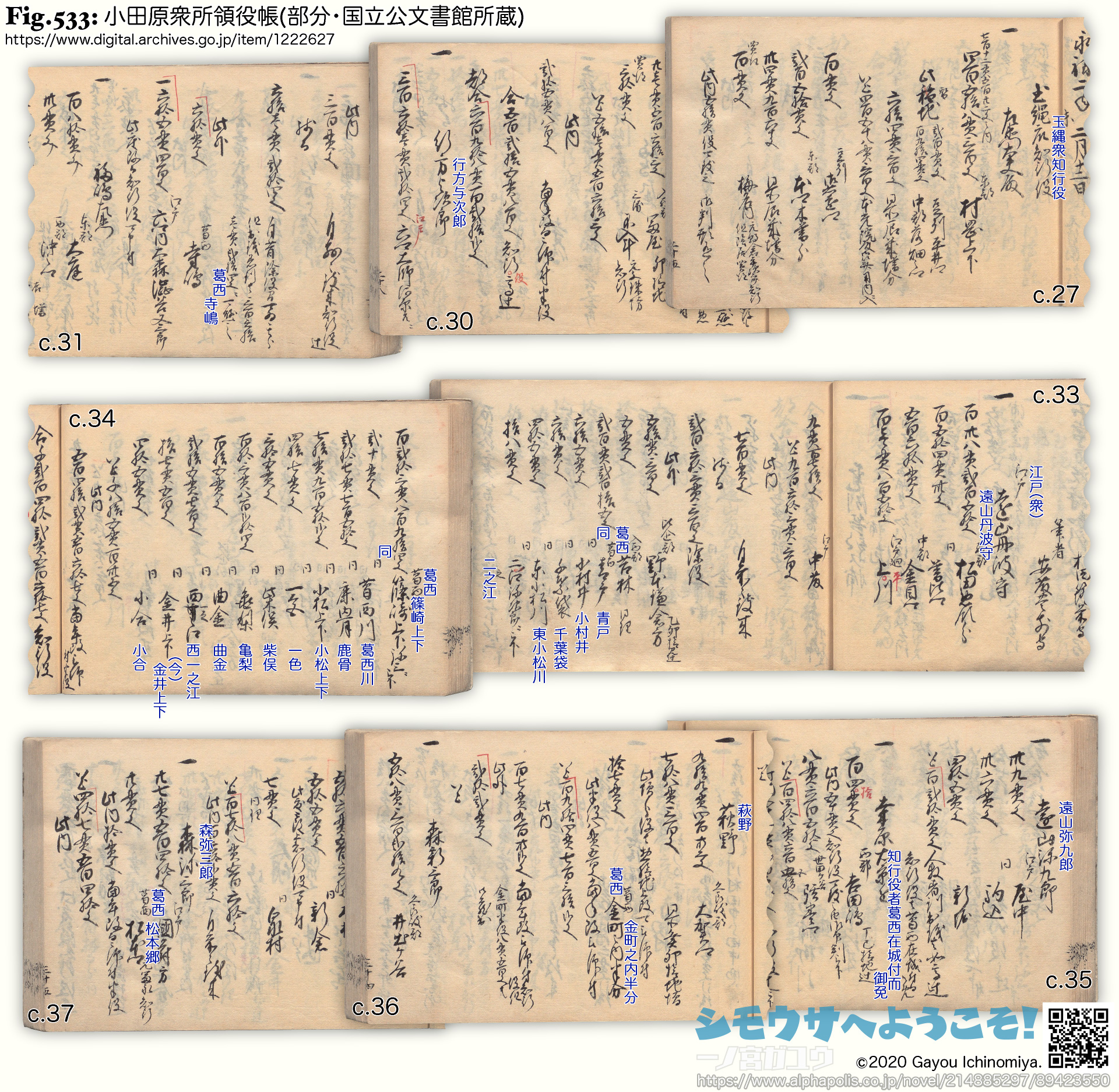

一方、古代 下総国の範囲に含まれる所領を拾うと、役帳には葛西の 33箇所と戸ケ崎 (江戸衆・迊嵯蔵人佑) が含まれ、前者の広域地名は単に「葛西」であり、後者には広域地名の付記がない。

116箇所の所領を含む伊豆国 (豆州) を念頭に考えれば、これらがもし下総国 (総州) として把握されていたのなら、葛西 33箇所の広域地名は単なる「葛西」ではなく「下総葛西」または「総州葛西」、戸ケ崎も「下総」または「総州」と付記されていなければならない。したがって、役帳において葛西は武蔵国 (武州) として把握されていた、といえる。

『集註 小田原衆所領役帳』(1936) に記載されているものであり、同書が「閣本乙」と呼ぶ校訂本 (国立公文書館 #1248534) が原典。写しの部分とは明確に分けて末尾に記載されている。

実際の単位は「村」(『箇村』) だが、「広沢三ケ村」「大槻上下」のようにまとめられている場合や、「下和田之内」「今井郷半分」のように分割されている場合の集計方法や内訳は不明であり、本稿では参考値と位置づけ、単位は「箇所」とした。

宥相本系かつ確認できる範囲で、例外には由木 (小田原衆・布施善三) の「武州関戸」と高坂半分 (江戸衆・大道寺) の「武州入西」がある。ただし、前者は関戸そのものが特殊な位置づけである (北条氏の直轄領であり、後述の『関戸之内』のほか、『関戸近所』しか役帳には含まれない) ことを踏まえると、「武州入西」だけが例外といえる。意図は感じられず、おそらくたまたまではないだろうか。なお、ほかに関戸之内 (小田原衆・松田左馬助)・小沢郷 (松山衆・垪和又太郎)・小山田之内四ケ村 (他国衆・油井領)・神奈川 (御家中役之衆・南条馬寄 矢野彦六)・小机本郷 (小机衆・三郎殿) の広域地名が「武州」となっているが、これらはそれぞれが広域地名または集合地名なので、記載するのであればほかに表現しようがない (記載しない、という選択肢はある)。

広域地名が葛西であるのは以下。33箇所とはこれらをそのまま数えた場合である。所属は行方与次郎のみ玉縄衆、ほかはすべて江戸衆。

寺島 (行方与次郎)・青戸・小村井・千葉袋・東小松川・二之江・篠崎上下・葛西川・鹿骨・小松上下・一色・柴俣・亀梨・曲金・西一之江・金井上下・小合 (以上、遠山丹波守)・金町之内半分 (萩野)・松本郷 (森弥三郎)・堀切 (大胡)・金町半分 (豹徳軒)・小岩・飯塚・奥戸 (以上、会田中務丞)・猿俣 (窪寺大蔵丞)・上平井 (千葉殿)・堀内 (木内宮内少輔)・東一之江 (島津孫四郎)・西小松川 (太田大膳亮)・下平井郷 (小幡源次郎)・木毛川 (朝倉平次郎)・長島高城 (太田新六郎)・渋江之郷 (山中内匠助)。

なお、ほかに太田新六郎の所領に「葛西内」の「在家一間」がある。また、江戸衆・遠山弥九郎の所領一覧末尾には「知行役者葛西在城付而御免」(知行役は葛西在城につきて御免) と付記され、葛西 (葛西城) の地名が含まれる。

「閣本乙」 (国立公文書館 #1248534) では、下総国は 38箇所とされている。前述のとおり集計方法・内訳は不明だが、少なくとも「閣本乙」の作成者 (校訂者) は葛西を下総国 (のまま) と解釈している。

天正18年(1590) 小田原城を攻め落とされた後北条氏は滅亡し、江戸城には徳川家康が入った。その翌年に発給された朱印状 2通には次のように記載されている。

| ◦ | 天正19年(1591)の葛西神社 (古くは『香取宮』、のち一時『香取神社』) に宛てた浅野長政 (長吉) 朱印状※71に「天正十九年辛卯十一月」「武蔵国勝鹿郡葛西庄金町郷」。 |

| ◦ | 天正19年(1591)の青龍山浄光寺 (木下川薬師) に宛てられた朱印状※72に「天正拾九年辛卯年十一月日」「下総国葛西庄木下川之内」。 |

これによれば、豊臣政権が葛西を下総・武蔵のどちらであると考えていたのかは定かではない。

| ❉71: | 葛飾区古文書史料集9 葛西神社文書1(1996) 所収。 |

| ❉72: | 葛飾区古文書史料集1 御成記 定光寺近世文書(1987) 所収。 |