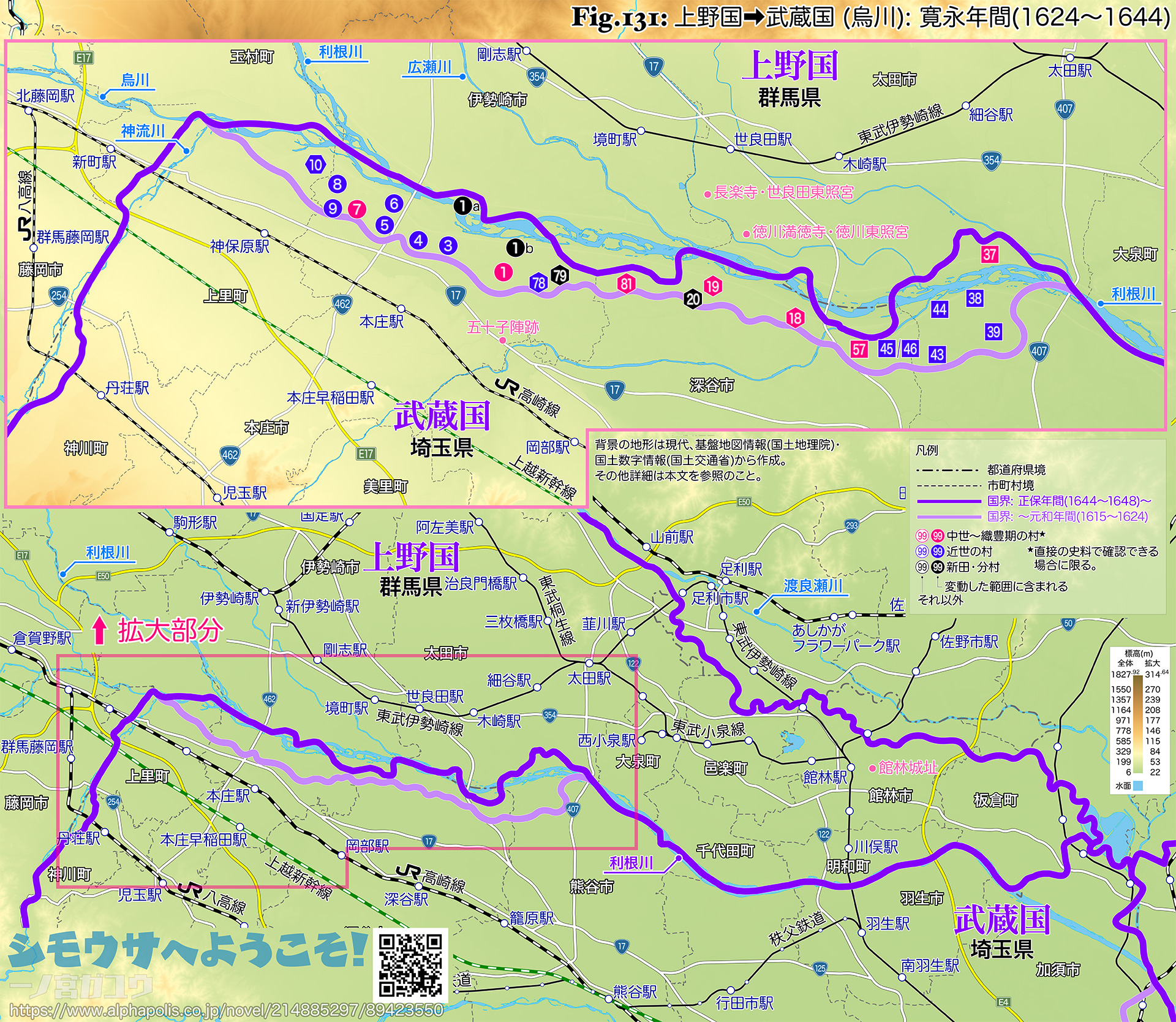

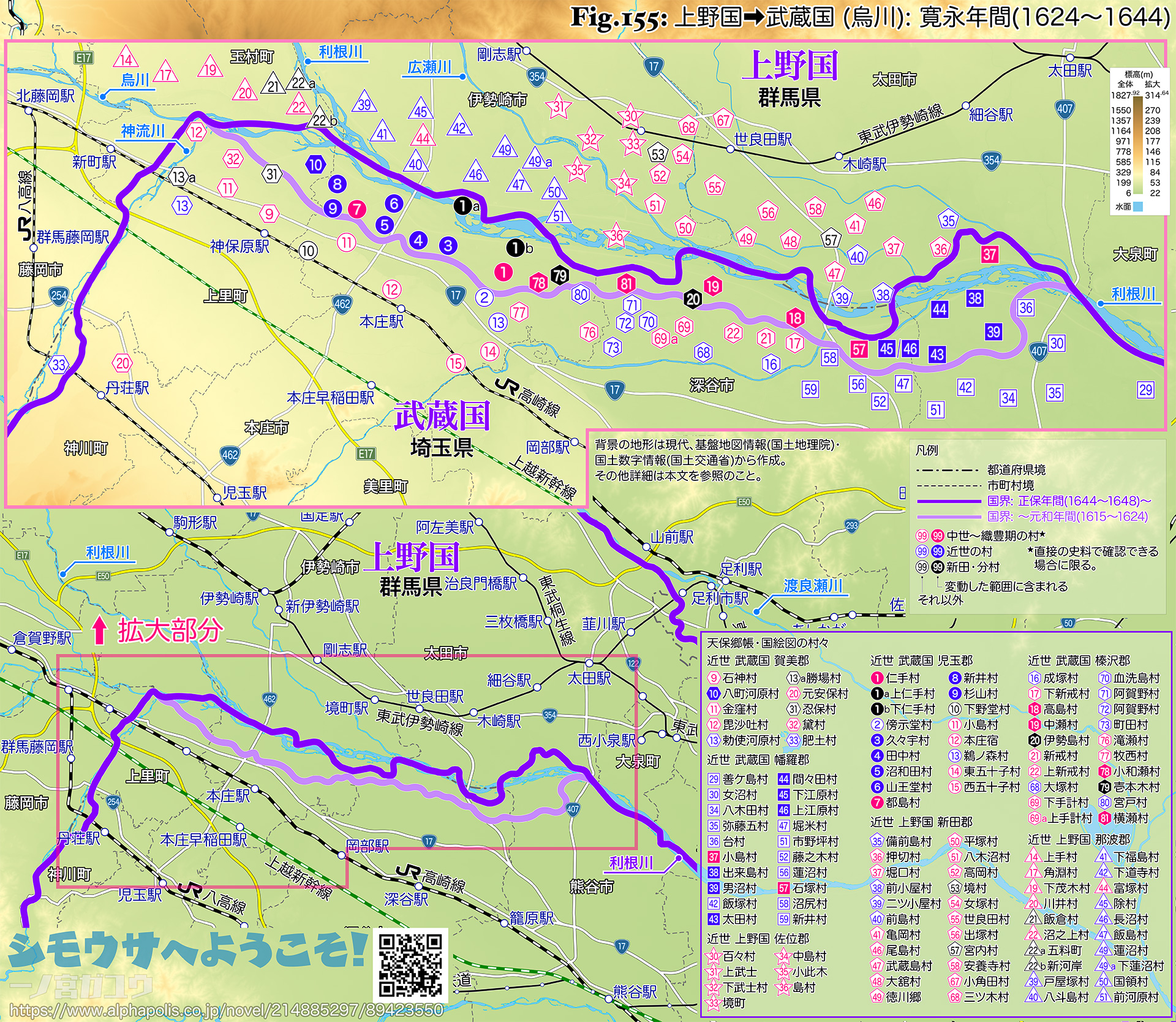

利根川に烏川・広瀬川が合流する付近では、寛永年間(1624〜1644) 上野・武蔵の国界が北へ移動した。

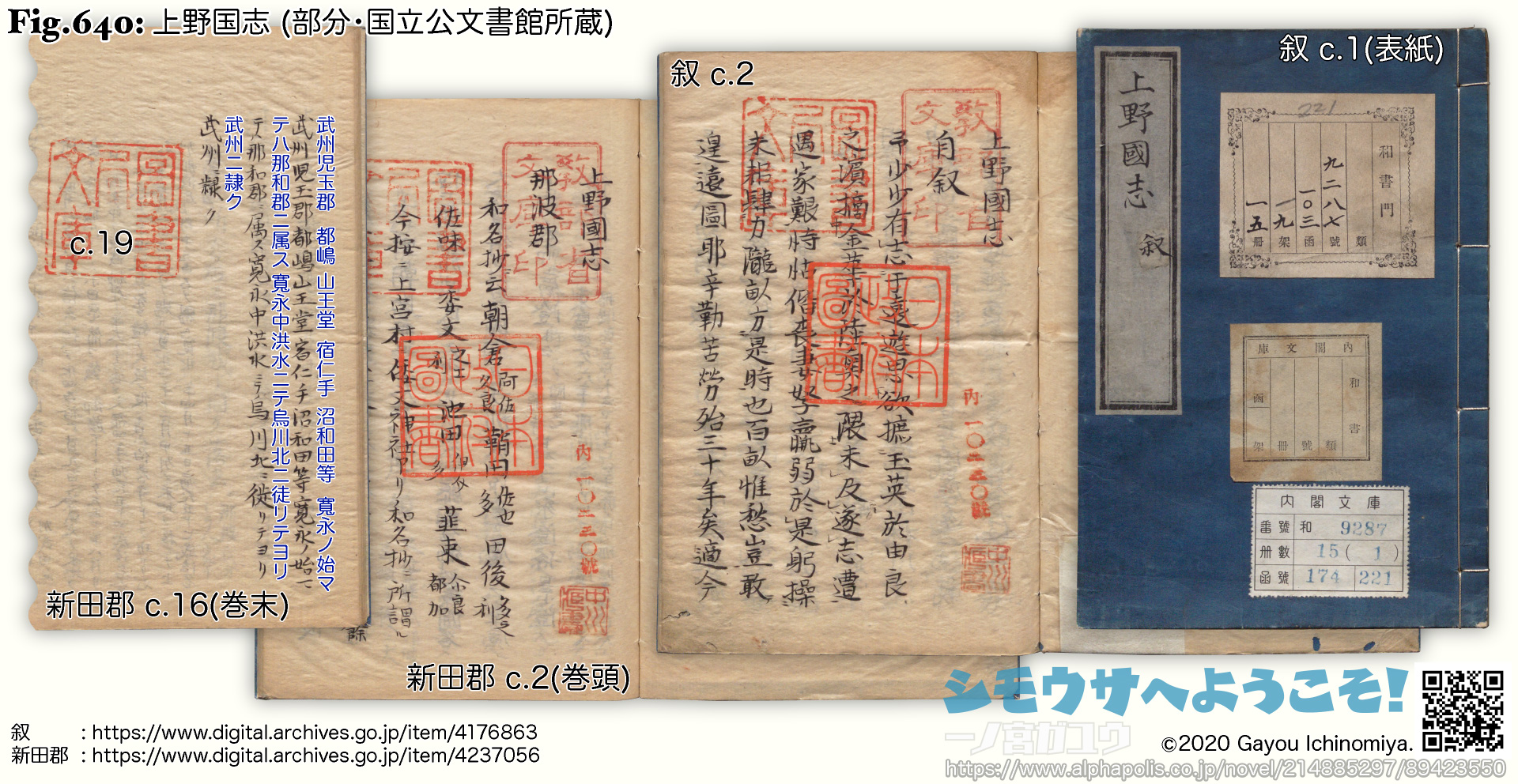

「上野国志」によれば、上野・武蔵の国界となっていた烏川が寛永年間の洪水で流路を北に移したことによるという (❉1)。

しかしこの付近の利根川は乱流地帯にあり、近代的な治水が行われるまでは、網の目状に中洲を発達させながら分流・合流を繰り返していた。現在でも中洲の発達が著しい。断片的に散在する自然堤防と流路跡、「島」の付く地名の分布から考えれば、より自然な状況下ではさらに乱流していたと考えられる。したがって、何らかの具体的な河川が国界の形成やその後の変遷に直接的な影響を与えたというより、その時点で相対的に大きな流路がその要素のひとつになっただけ、と考えるほうが適切だろう。

康正年間(1455〜1457)頃と推定される『岩松持国知行分注文』には、上野国 新田荘の高島郷・横瀬郷 (近世 武蔵国 榛沢郡の高島村・横瀬村) に「彼二ケ所依爲河向御敵知行」とあり (❉2)、この 2郷はすでに本流とみなせる河川流路の向こう側、つまり上野国 (左岸・北岸) 視点で武蔵国の側 (右岸・南岸) にあって、対抗勢力に奪われていることがわかる。したがって寛永年間の洪水も、流路に大きな影響を与えた可能性は特に否定しないが、それがこの付近における上野・武蔵の領域再編の直接的な要因だったとはいえない。

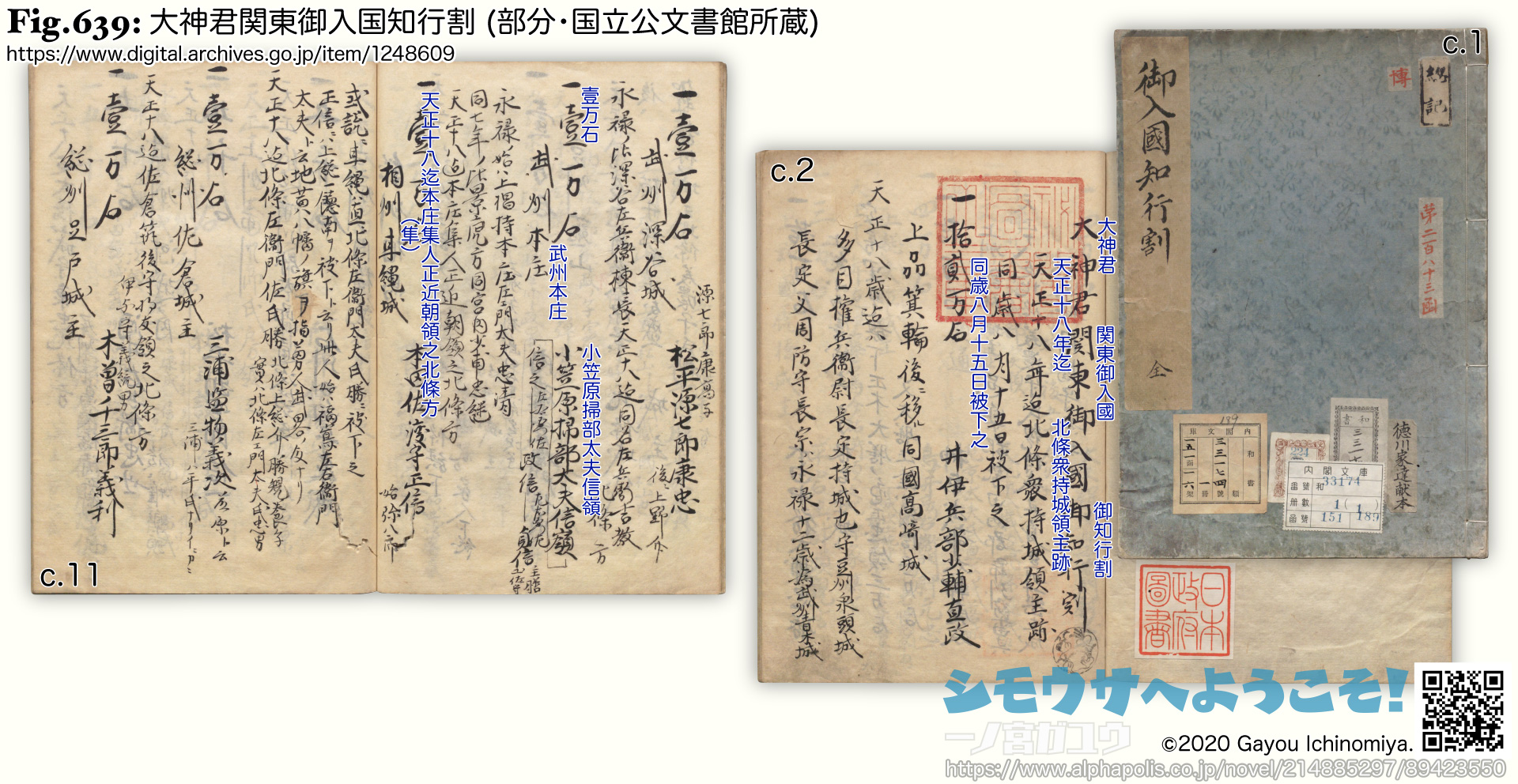

『大神君関東御入国知行割』によれば、家康は本庄近朝旧領の「武州本庄」1万石を小笠原信嶺に与えた。

『庄田三郎兵衛覚書』(❉3) によれば、その「壱万石領」には、仁手・田中・沼和田・山王堂・都島・新井・杉山の各村 (近世 武蔵国 児玉郡) および八町河原村 (同 賀美郡) が含まれている。『御入国知行割』は冒頭にあるように天正18年(1590) まで「北条衆持城」だった「領主跡」を家臣に割り当てるものであり、したがって後北条氏の所領単位をそのまま受け継いでいる。つまり各村は天正18年(1590) より以前から武蔵国の所領単位に組み込まれていたといえる。

『庄田三郎兵衛覚書』(❉3) によれば、その「壱万石領」には、仁手・田中・沼和田・山王堂・都島・新井・杉山の各村 (近世 武蔵国 児玉郡) および八町河原村 (同 賀美郡) が含まれている。『御入国知行割』は冒頭にあるように天正18年(1590) まで「北条衆持城」だった「領主跡」を家臣に割り当てるものであり、したがって後北条氏の所領単位をそのまま受け継いでいる。つまり各村は天正18年(1590) より以前から武蔵国の所領単位に組み込まれていたといえる。

永禄7年(1564) 武田信玄書状写 (❉4) によれば、

「其上武州本庄・久〻□迄放火」

とあって、武田信玄はすでに久々宇村を本庄とともに、または本庄領内として武蔵国とみなしていた。また、天正8年(1580) 北条氏邦印判状 (❉5) には、

「栗崎・五十子・仁手・今井・宮古嶋・金窪、かんな川境彷示ニ可取之候、然者、深谷御領分榛澤・沓かけ幷あなし・十條きつて、しほ荷おさへ候事」

とあって、北条氏はすでに各村を栗崎 (近世 武蔵国 児玉郡 栗崎村) とまとめてその影響下に置いていた。

国界の変動はこのような領域認識を背景にその後の再編の過程で確定し、それが正保の武蔵国郷帳・国絵図 (武蔵田園簿・正保年中改定図) へ反映されたのだろう。『上野国志』はその時期を寛永年間(1624〜1644) としている。より早い時期の可能性も考えられるが、都島村に残る慶長17年(1612) の検地帳の表紙に「上州国那波郡 都嶋村」とあること (❉6) からいえば、寛永年間(1624〜1644) を積極的に否定する理由もない。時期からいえば、元和9年(1623) に家光が第3代将軍となって朱印状の発給 (御朱印改め) が順次行われていたころに当たるので (❉7)、その過程で見直されたのではないかと推定される。

| ❉1: | 後述。 |

| ❉2: | 群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録(1978)。 |

| ❉3: | 『本庄市史料 第2巻』(1962) 所収。 |

| ❉4: | 『群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2』(1986) 所収。 |

| ❉5: | 『新編埼玉県史 資料編6 中世2 古文書2』(1980) 所収。 |

| ❉6: | 本庄市史 通史編2(1989)。なお、本文では「上州那波郡」となっているが、写真で確認できる実物では「上州国那波郡」となっている。この場合「国」は不要だが、同様の記述はほかでも散見される。全体は「上州国那波郡 都嶋村 御縄打水帳 慶長拾七年子寅九月廿七日」。 |

| ❉7: | 関係する村々の中では、寛永2年(1625) 都島村・八町河原村で発給されている (本庄市史 通史編2,1989)。 |

近世 武蔵国 賀美郡

| 9. | 石神村 (❉2)(❉3) |

| 10. | 八町河原村 |

| 11. | 金窪村 (❉4)(❉5)(❉6)(❉7)(❉8)(❉9) |

| 12. | 毘沙吐村 (❉10)(❉12)(❉11) |

| 13. | 勅使河原村 |

| 13a. | 勝場村 (❉13)(❉12) |

| 20. | 元安保村 (❉14)(❉15)(❉16) |

| 31. | 忍保村 (❉12) |

| 32. | 黛村 (❉17)(❉18)(❉19) |

| 33. | 肥土村(❉20) |

近世 武蔵国 児玉郡

| 1. | 仁手村 (❉4) |

| 1a. | 上仁手村 (❉12)(❉21) |

| 1b. | 下仁手村 (❉12)(❉21) |

| 2. | 傍示堂村 |

| 3. | 久々宇村 (❉22) |

| 4. | 田中村 (❉23) |

| 5. | 沼和田村 (❉24) |

| 6. | 山王堂村 |

| 7. | 都島村 (❉4)(❉25) |

| 8. | 新井村 |

| 9. | 杉山村 |

| 10. | 下野堂村 (❉12) |

| 11. | 小島村 (❉26)(❉18) |

| 12. | 本庄宿 (❉27)(❉6)(❉28) |

| 13. | 鵜ノ森村 (❉29) |

| 14. | 東五十子村 (❉4)(❉30) |

| 15. | 西五十子村 (❉30) |

近世 武蔵国 榛沢郡

| 16. | 成塚村 |

| 17. | 下新戒村 (❉31)(❉12) |

| 18. | 高島村 (❉32)(❉33)(❉34)(❉35)(❉36)(❉37)(❉38) |

| 19. | 中瀬村 (❉39)(❉40)(❉41)(❉42)(❉43)(❉36)(❉38) |

| 20. | 伊勢島村 (❉12) |

| 21. | 新戒村 (❉31) |

| 22. | 上新戒村 (❉12)(❉31) |

| 68. | 大塚村 |

| 69. | 下手計村 (❉44)(❉45)(❉46)(❉47) |

| 69a. | 上手計村 (❉44)(❉45)(❉46)(❉48) |

| 70. | 血洗島村 |

| 71. | 阿賀野村 (❉49)(❉50) |

| 72. | 阿賀野村 (❉49)(❉51) |

| 73. | 町田村 |

| 76. | 滝瀬村 (❉52)(❉45)(❉53) |

| 77. | 牧西村 (❉46)(❉54) |

| 78. | 小和瀬村 (❉54) |

| 79. | 壱本木村 (❉12)(❉55) |

| 80. | 宮戸村 |

| 81. | 横瀬村 (❉39)(❉32)(❉56)(❉57)(❉37)(❉38) |

近世 武蔵国 幡羅郡 (❉58)

| 29. | 善ケ島村 |

| 30. | 女沼村 (❉59) |

| 34. | 八木田村 |

| 35. | 弥藤五村 (❉60) |

| 36. | 台村 |

| 37. | 小島村 (❉34)(❉61)(❉36) |

| 38. | 出来島村 |

| 39. | 男沼村 |

| 42. | 飯塚村 |

| 43. | 太田村(❉62) |

| 44. | 間々田村 (❉63) |

| 45. | 下江原村 (❉64) |

| 46. | 上江原村 (❉64) |

| 47. | 堀米村 |

| 51. | 市野坪村 (❉65) |

| 52. | 藤之木村 (❉66) |

| 56. | 蓮沼村 |

| 57. | 石塚村 (❉38) |

| 58. | 沼尻村 |

| 59. | 新井村 |

近世 上野国 那波郡

| 14. | 上手村 (❉67) |

| 17. | 角淵村 (❉68) |

| 19. | 下茂木村 (❉69)(❉70) |

| 20. | 川井村 (❉10) |

| 21. | 飯倉村 (❉71) |

| 22. | 沼之上村 (❉72)(❉73) |

| 22a. | 五料町 (❉71)(❉74) |

| 22a. | 新河岸 (❉71)(❉74) |

| 39. | 戸屋塚村 (❉75) |

| 40. | 八斗島村 |

| 41. | 下福島村 |

| 42. | 下道寺村 |

| 44. | 富塚村 (❉76)(❉89)(❉85) |

| 45. | 除村 (❉77) |

| 46. | 長沼村 |

| 47. | 飯島村 (❉78) |

| 49. | 蓮沼村 (❉79)(❉80)(❉81) |

| 49a. | 下蓮沼村 (❉71)(❉82)(❉81) |

| 50. | 国領村 |

| 51. | 前河原村 (❉83) |

近世 上野国 佐位郡

| 30. | 百々村 (❉84) |

| 31. | 上武士村 (❉85)(❉86)(❉84) |

| 32. | 下武士村 (❉85)(❉86) |

| 33. | 境町 (❉87) |

| 34. | 中島村 (❉88) |

| 35. | 小此木村 (❉❉89)(❉90) |

| 36. | 島村 (❉91) |

近世 上野国 新田郡

| 35. | 備前島村 |

| 36. | 押切村 (❉39)(❉92) |

| 37. | 堀口村 (❉33)(❉34)(❉99)(❉93)(❉94)(❉61)(❉36)(❉37)(❉38) |

| 38. | 前小屋村 |

| 39. | 二ツ小屋村 |

| 40. | 前島村 |

| 41. | 亀岡村 (❉95)(❉43)(❉37) |

| 46. | 尾島村 (❉36)(❉38) |

| 47. | 武蔵島村 (❉96) |

| 48. | 大舘村 (❉39)(❉43)(❉36)(❉38)(❉97)(❉98) |

| 49. | 徳川郷 (❉56)(❉99)(❉36)(❉38)(❉100)(❉101) |

| 50. | 平塚村 (❉102)(❉39)(❉92)(❉42)(❉107)(❉43)(❉36)(❉38)(❉98) |

| 51. | 八木沼村 (❉39)(❉103)(❉39)(❉94)(❉42)(❉43)(❉36)(❉38)(❉104)(❉98) |

| 52. | 高岡村 (❉105)(❉104) |

| 53. | 境村 (❉71) |

| 54. | 女塚村 (❉39)(❉92)(❉32)(❉106)(❉33)(❉41)(❉108)(❉42)(❉107)(❉43)(❉36)(❉38) |

| 55. | 世良田村 (❉39)(❉92)(❉109)(❉41)(❉110)(❉42)(❉43)(❉36)(❉38)(❉7)(❉98) |

| 56. | 出塚村 (❉39)(❉42)(❉43) |

| 57. | 宮内村 (❉111)(❉112) |

| 58. | 安養寺村 (❉113) |

| 67. | 小角田村 (❉114)(❉41)(❉99)(❉42)(❉43) |

| 68. | 三ツ木村 (❉39)(❉92)(❉110)(❉108)(❉42)(❉36)(❉38)(❉84) |

| ❉1: | 武蔵国は武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図、上野国は寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 正応元年(1288): 「武蔵国石神郷塚村」(関東下知状写、上里町史 資料編,1992)、永享12年(1440): 「円覚寺黄梅院領武州賀美郡石神村内桜堂」(武蔵国守護代長尾景仲打渡状、同)、ほか。 |

| ❉3: | 対応する近代の大字は「石神」だが、昭和32年(1957) に「神保原町」に改称。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「栗崎・五十子・仁手・今井・宮古嶋・金窪、かんな川境彷示ニ可取之候、然者、深谷御領分榛澤・沓かけ幷あなし・十條きつて、しほ荷おさへ候事」(北条氏邦印判状、新編埼玉県史 資料編6 中世2 古文書2,1980)。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 天正10年(1582) 以後: 「上野国かなくほの原ニて」(反町大膳助申状案、同)。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 天正10年(1582): 「同十八日かなくほ・本庄之原ニ而被及一戦候之処」(某書状案、上里町史 資料編,1992)。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 天正13年(1585): 「伝馬次」として「あしかゞ」「太田」「せら田」「こわせ」「金くほ」「ふへ木」「くらかの」「和田」「板はな」「安中」「松井田」「さか本」「信州坂もと」(北条家印判状、上里町史 資料編,1992)。 |

| ❉8: | 正保年中改定図のみ「金久保村」(ほかは『金窪村』)。 |

| ❉9: | 現在の表記は「金久保」。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期]: 永禄11年(1568): 「先御判之地、毘沙吐・川井両地」武田家朱印状、上里町史 資料編,1992)。 |

| ❉11: | 元禄郷帳では「金窪村之枝郷」、元禄年中改定図では「金久保村之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「金窪村枝郷」とそれぞれ付記される。 |

| ❉12: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉13: | 元禄年中改定図・天保国絵図では「勅使河原村之内」と付記される (元禄郷帳・天保郷帳には含まれない)。ただし天保国絵図は不鮮明で判読が難しい。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 寛喜3年(1231): 「武蔵国賀美郡安保郷内別所村」(鎌倉将軍家安堵下文案、神川町誌 資料編,1992)、ほか。 |

| ❉15: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「本安保村」。 |

| ❉16: | 現在の表記は「阿保」。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 天正16年(1588): 「黛郷預ケ置候」「黛之郷をハ可返置事」(猪俣邦憲判物写、上里町史 資料編,1992)、文禄4年(1595): 「武州賀美郡鉢形筋金窪之内黛村」(同村検地帳、同)。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 年不詳 9月22日: 「小嶋鄕書立」「小嶋郷若百姓等」「黛之儀ハ、小嶋之外」「小嶋ニハ」(吉田真重小島郷書立写、新編埼玉県史 資料編6 中世2 古文書2,1980)、年不詳 12月23日: 「小嶋之鄕、親知行分」「黛之郷、手前」(吉田真重知行書立写、同)。 |

| ❉19: | 江戸初期は金窪村の一部とされ、武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉20: | 上野国の寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図に含まれ、武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。一方、武蔵国の元禄郷帳・元禄年中改定図・天保郷帳・国絵図に含まれ、上野国の天保郷帳・国絵図には含まれない。 |

| ❉21: | 天保国絵図では「仁手村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 永禄7年(1564): 「其上武州本庄・久〻□迄放火」「今日平原迄歸陣候」(武田信玄書状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉23: | 元禄年中改定図・天保国絵図にはほかに「田中村之内」と付記された「前田中村」がある (武蔵田園簿・正保年中改訂図・元禄郷帳・天保郷帳には含まれない)。ただし、天保国絵図は不鮮明で判読は難しい。 |

| ❉24: | 現在は普通に「ぬまわだ」と読むようである。 |

| ❉25: | [中世〜織豊期] 天正7年(推定,1579): 「去月廿八、宮古嶋衆与倉賀野衆」(北條氏政感状、新編埼玉県史 資料編6 中世2 古文書2,1980)。 |

| ❉26: | 文明18年(1486): 「かみ長川なとさま〱の名所を行々て、おしまの原といへる所にやすみてよめる」「けふこゝにおしまか原をきてとへはわか松しまハ程そ遙けき」(廻国雑記、上里町史 資料編,1992)、天正16年(1588): 「小嶋鄕」(猪俣邦憲判物写、新編埼玉県史 資料編6 中世2 古文書2,1980)、天正18年(1590): 「兩今井村」「兩阿佐美之村」「兩富田之村」「四方田之村」「小嶋村」「右之五村、用所其方可申付者也」(信茂判物、同)、ほか。 |

| ❉27: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「武州本庄之臺著陣候間」(武田勝頼書状、茨城県史料 中世編5,1994)。 |

| ❉28: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「本庄町」。 |

| ❉29: | 武蔵田園簿では「鵜森村」(正保年中改定図では『鵜ノ森村』)、現在の表記は「鵜森」。 |

| ❉30: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「五十子村」。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 享徳4年: 「武州新開鄕 (新開 加賀守蹟)」(岩松持国闕所注文、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、天正14年(1586): 「新田領」の「下新開」北条家朱印状 (大井豊前守宛・宇津木下野守宛)、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉32: | [中世〜織豊期] 嘉応2年(1170): 新田庄田畠在家注文、ただし享徳4年(1455) に現状を反映したもの。 |

| ❉33: | [中世〜織豊期] 元久2年(1205):「上野國新田庄」の「堀口鄕」「上女墓鄕」「高嶋鄕」(将軍源実朝下文案、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 建保3年(1215): 「上野國新田庄」の「高嶋鄕」「上堀口鄕」「小嶋鄕」(将軍(源実朝)家政所下文、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 弘安元年(1278): 「上野国新田庄内」の「高嶋鄕」(岩松経兼(道覚)譲状、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、永禄2年(1559) 以前: 「上州高島郷」(松山衆・太田豊後守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 康正年間(1455〜1457)頃 : 新田庄知行分目録。 |

| ❉37: | [中世〜織豊期] 康正年間(1455〜1457)頃 : 岩松持国知行分注文。 |

| ❉38: | [中世〜織豊期] 康正年間(1455〜1457)頃 : 新田庄内岩松方庶子方寺領等注文。 |

| ❉39: | [平安末期〜織豊期] 仁安3年(1168): 新田義重置文。 |

| ❉40: | 古くは「小角」(新編武蔵・深谷市史 追補篇,1980)、[中世〜織豊期] 元徳2年(1330): 「上野國新田庄滿義所領小角鄕」(世良田満義寄進状案、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、ほか。 |

| ❉41: | 観応3年(1352): 長楽寺寺領注文。 |

| ❉42: | 貞治4年(1365): 長楽寺住持了宗寺領注文。 |

| ❉43: | 明徳3年(推定,1392): 長楽寺寺領目録。 |

| ❉44: | [中世〜織豊期] 文永5年(推定,1268): 「武州」の「手墓村」(岩松持国本領所々注文、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、ほか。 |

| ❉45: | 貞治2年(1363) 5月28日: 「武藏國榛澤郡瀧瀨鄕內下手墓村」(鎌倉公方足利基氏御判御教書、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、同年 6月2日: 「武藏國榛澤郡瀧瀨鄕內下手墓村 (安保信乃入道跡)」(鎌倉公方足利基氏御判御教書、同)。 |

| ❉46: | 永正6年(推定,1509): 「五十子近邊、榛澤、小波瀨、阿波瀨、牧西、堀田、瀧瀨、手斗河原ニ取陣」(出来事は文明10年(1478)以前、松陰私語、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978))。 |

| ❉47: | 天保郷帳には「古者 下手計村・上手計村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「上手斗村」「下手斗村」。 |

| ❉48: | 天保国絵図では「下手計村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉49: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「阿賀野村」としてまとめて把握されている。 |

| ❉50: | 対応する近代の大字は「北阿賀野」。 |

| ❉51: | 天保郷帳で 185.515石 (百八拾五石五斗壱升五合)。旧高旧領取調帳で残る「南阿賀野村」182.7830石とほとんど一致する。差分は江戸期末までの増分だろう。 |

| ❉52: | [中世〜織豊期] 建武4年(1337): 「武蔵国滝瀬郷」(安保文書、川越市史 史料編 中世1,1975)、ほか。 |

| ❉53: | 天保郷帳のほか、元禄郷帳・元禄年中改定図では「滝ノ瀬村」、天保国絵図・武蔵田園簿・正保年中改定図では「滝瀬村」。 |

| ❉54: | [中世〜織豊期] 天正7年(1579): 「武州半澤郡之內十ケ村」の「目西」(源要知行村名書立、新編埼玉県史 資料編6 中世2 古文書2)。 |

| ❉55: | 元禄郷帳では「小和瀬村之枝郷」、元禄年中改定図・天保郷帳・国絵図では「小和瀬村枝郷」と付記される。元禄郷帳・元禄年中改定図では「一本木村」。近世末までに小和瀬村に編入されたと思われる。 |

| ❉56: | [中世〜織豊期] 文永5年(1268): 「かうつけの国新田庄内とくかわのかう、よこせのかう、下えたのむら」(『上野国新田庄内徳川郷・横瀬郷・下江田村』、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉57: | [中世〜織豊期] 応永22年(1415): 「新田庄」「橫瀨三町五段」(称光天皇御即位要脚段銭催促状、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、ほか。 |

| ❉58: | 古くは「はた」と読む。 |

| ❉59: | 現在の表記は「妻沼」。 |

| ❉60: | 現在の表記は「弥藤吾」。 |

| ❉61: | [中世〜織豊期] 永徳4年(1384): 「小島村之內かしり垣之內」「小嶋村之內知行分」「上堀口內」(小島村幷上堀口田帳、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉62: | 明治2年(1869) 永井太田村へ改称、したがって対応する近代の大字は「永井太田」。 |

| ❉63: | 元禄年中改定図にはほかに「間々田村之内」と付記された「中嶋村」がある (元禄郷帳には含まれない)。 |

| ❉64: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「江原村」。 |

| ❉65: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「市ノ坪村」、現在の表記は「市ノ坪」。 |

| ❉66: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「藤木村」、現在の表記は「藤野木」。 |

| ❉67: | [新田・分村] 寛文郷帳では「上之手村」、中川忠英旧蔵 上野国絵図では「上ノ手村」、現在の表記は「上之手」。 |

| ❉68: | [中世〜織豊期] 文中2年(1373): 「かうつけの國つのふち」(『上野國角淵』、上野国角淵住人願文、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1,1984)、ほか。 |

| ❉69: | [中世〜織豊期] 文和3年(1354): 「上州玉村本木鄕」(玉村町中央公民館蔵宝塔銘、群馬県史 資料編8 中世4 金石文,1988)、天正7年(1579): 「茂木之郷」(北条高広判物、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉70: | [中世〜織豊期] 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図でも「茂木村」とまとめて把握されている。 |

| ❉71: | [新田・分村] 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図に含まれない。 |

| ❉72: | [中世〜織豊期] 永享元年(1429): 「那波」の「沼上」(鶏足寺世代血脈、新田町誌 第2巻上 資料編 上 原始・古代 中世,1987)、ほか。 |

| ❉73: | 対応する近代の大字は沼之上だが、昭和30年(1955)「五料」に改称。 |

| ❉74: | 天保国絵図では「沼之上村之内」と付記される (郷帳には含まない)。 |

| ❉75: | 現在の表記は「戸谷塚」。 |

| ❉76: | 応安6年(1373): 「上野州那波郡富墓」(蓮華院流血脈譜、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、ほか。 |

| ❉77: | 現在の表記は「除ケ」。 |

| ❉78: | 明治12年(1879) 東飯島村に改称、したがって対応する近代の大字は「東飯島」。ただし、昭和30年(1955) 「飯島町」に改称。 |

| ❉79: | 天保郷帳では「古者 上蓮沼村・下蓮沼村 弐ケ村」(村名は併記) と付記される。 |

| ❉80: | 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図では「蓮沼村」。 |

| ❉81: | 対応する近代の大字は「上蓮沼」「下蓮沼」、ただし昭和30(1955) 「上蓮町」「下蓮町」に改称。 |

| ❉82: | 天保国絵図では「蓮沼村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉83: | 明治15年(1882) 島村に編入、近代は自治体としての島村の一部 (単独で存続)。 |

| ❉84: | 永禄8年(1558): 「岱子ヲ上武士、百〻、中野方、安彌、三木へ爲禮コス」(長楽寺永禄日記、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉85: | 永正6年(1509) ごろ: 「武士ヲ上ニ打上テ、冨塚城際似山內ニハ可被追付候」(松陰私語、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉86: | 永正6年(1509) ごろ: 「武士之城山ニ可待之由被仰定間」(松陰私語、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、永禄8年(1558): 「下武士ヨリ葦ヲ三駄」(5月12日)・「上武士小僧ヲ厩橋コストテ蝋燭所望」(8月8日) など (長楽寺永禄日記、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉87: | 永禄8年(1558): 「境マテ人ヲソヘ送セマラス」(2月24日)・「境之新宿之北ニコナラノミヲウヘサス」(9月26日) など (長楽寺永禄日記、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。。 |

| ❉88: | [中世〜織豊期] 永禄8年(1558): 「中嶋迄乘籠由」(長楽寺永禄日記, 群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉89: | [中世〜織豊期] 享徳4年(推定,1455): 「昨日四於小此木致合戰、冨塚在所以下所〻相散候之由」足利成氏書状案、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉90: | 「此木」は、寛文郷帳では「柴」に近い。中川忠英旧蔵 上野国絵図では明瞭に「柴」。 |

| ❉91: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「永〻嶋村在陣」(北条氏繁書状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉92: | [平安末期〜織豊期] 仁安3年(1168): 新田義重譲状。 |

| ❉93: | [中世〜織豊期] 永禄13年(1570): 「堀口渡瀨迄」北条氏政書状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)、ほか。 |

| ❉94: | [中世〜織豊期] 嘉暦4年(1329): 「上野國新田庄內八木沼內在家」「同庄內堀口・田嶋在家」(長楽寺住持恵宗宛行状案 (群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉95: | [中世〜織豊期] 明徳3年(1392): 「上野國新田莊龜岡鄕額戶方事」(岩松頼宥寄進状、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、ほか |

| ❉96: | [中世〜織豊期] 天正10年(1582) 9月11日: 「武藏嶋四貫九百文所」(宮下文書、大日本史料 第11編之3,1930)。 |

| ❉97: | [中世〜織豊期] 文亀3年(1503): 「上野有大館」(大館持房行状、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1,1984)、ほか。 |

| ❉98: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「上野國 長楽寺・田中・せら田・ゑ田・ひらつか・おうたち・やぎのま・かす川」(中黒は筆者が補う、豊臣秀吉禁制、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉99: | [中世〜織豊期] 文和2年(1353): 「上野國新田庄德河內畠五町四段・在家三宇」「小角田村內田壹町壹段・畠壹町」「上堀口幷冨澤內田貳町九段・在家九宇」(足利尊氏寄進状、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉100: | [中世〜織豊期] 天正19年(1591): 「東上野勢田郡於徳川之郷三百石之事」(寛政12年7月 徳川郷民領朱印状写、尾島町誌資料集 第3篇 徳川満徳寺史,1984)。天正の土地改革(1982, 双川) によれば「徳川家康文書の研究 中巻」(1959, 中村) では大字 (参百石)。 |

| ❉101: | 天保郷帳では「古者徳川村」と付記され、寛文郷帳では「徳川村」。ただし、中川忠英旧蔵の上野国絵図では「徳川郷」、不整合が原本・写本のどちらによるものかは不明。 |

| ❉102: | [中世〜織豊期] 元弘3年(1333): 「當國新田庄平塚村」(當國 = 上野國、江田行義寄進状、同)、ほか。 |

| ❉103: | [中世〜織豊期] 正和3年(1314): 「上野國新田庄八木沼鄕內在家三宇」(関東下知状、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、ほか。 |

| ❉104: | 明治9年(1876) 八木沼村・高岡村で合併し米岡村、したがって対応する近代の大字は「米岡」。 |

| ❉105: | [中世〜織豊期] 永禄8年(1558): 「鷹岡之シバ葉ヲカラスル」(長楽寺永禄日記)。 |

| ❉106: | [中世〜織豊期] 元亨2年(1322): 「同國新田庄南女塚村內田在家事」(同國 = 上野國、尼浄院寄進状案、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、ほか。 |

| ❉107: | [中世〜織豊期] 永和5年(1379): 「上野國新田庄長樂寺領平塚村幷西女塚村」(造内宮料役夫工米免除状案、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉108: | [中世〜織豊期] 康安2年(1362): 「上野國上今井鄕內三木之深町田壱町 (女塚 彥八作)」(平賀重光寄進状、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉109: | [中世〜織豊期] 乾元2年(1303): 「同國新田庄世良田鄕」(同國 = 上野國、僧了見寄進状案、同)、ほか。 |

| ❉110: | [中世〜織豊期] 延文4年(1359) 4月10日: 「上野國世良田後閑三木內 (作人) 子善」(世良田義政在家田畠売券、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、同年 4月16日: 「世良田後閑內畠壹町貳段 (深町)、堀內畠壹町六段、三木村內田五段」(僧法清・沙弥常如渡状、同)、同年 4月20日: 「上野國世良田鄕後閑三木內」(沙彌道行寄進状、同)。 |

| ❉111: | [新田・分村] 阿久津村から分村、時期は不明。ただし、水害を避け移転したのが阿久津村で、宮内村はその残部という (上野国郡村誌)。 |

| ❉112: | 明治(1876) 阿久津村に編入、したがって対応する近代の大字は「阿久津」。 |

| ❉113: | [中世〜織豊期] 観応元年(1350): 「上野國新田庄內木崎村安養寺」(足利尊氏袖判下文、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、 天正15年(1587): 「新田領」の「安養寺」(清水文書写、太田市史 通史編 中世,1992)。観応元年(1350) の史料は寺院名か、それに基づく局所的な地名か、判断しがたい。 |

| ❉114: | [中世〜織豊期] 元亨3年(1323): 「上野国新田庄小角田村」(世良田満義寄進状案、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、ほか。 |

内藤信広 (内藤石見守) に「元和元年上野國沼和田村久々宇村にをいて采地千石をたまはり」とあり (❉115)、沼和田村・久々宇村は上野国とされている (考証可能な文書の引用はない)。

寛永4年(1627) の表記とともに「上州那波之郡八町河原村」と彫られている (❉116)。

天正10年(1582) 以後と推定される年不詳の反町大膳助申状案には「上野国かなくほの原」とあり、近世 武蔵国 賀美郡 金窪村付近が上野国とみなされている。しかし、より上野国に近い位置にある黛村には、文禄4年(1595) の日付で表紙に「武州賀美郡鉢形筋金窪之内黛村」とある検地帳が残っている (❉117)。

武蔵國 榛沢郡 新戒村・上新戒村・下新戒村は、享徳4年(1455) の岩松持国闕所注文 (❉118) を史料上の初見とし、この文書では「武州新開鄕 (新開 加賀守蹟)」とある。一方、天正14年(1586) の北条家朱印状 (大井豊前守宛・宇津木下野守宛の 2通) では「貳拾壹貫三百文 下新開」(大井豊前守)・「八貫三百文 下新開」(宇津木下野守) を「新田領檢地奉行前より可請取之」とあり、「下新開」は「新田領」として把握されている。

なお、新田正伝記では「新戎・古市・大塚・石塚・中瀬・高島・横瀬」を「横瀬七郎領」、新田正伝或問では「横瀬・新谷・古市・大塚・中瀬・高島・石塚」を「横瀬七郷」としており、新戒は横瀬・中瀬・高島・石塚などとまとめて把握されている。横瀬に所在する横瀬神社はこれらの「総鎮守」とされ (❉119)、地域的なまとまりが形成されたのは確かだが、どこまで遡れるものかはわからない。

大正4年(1915) 刊の「国史叢書」に所収、復刻版は「戦記資料 上州治乱記」の書名で昭和52年(1977) 刊 (単体)。どちらも平安末期までさかのぼって新田氏代々の故事をまとめたもので、成立時期・著者とも不明、史料の性質としては家譜と変わらない。「新戎」の表記は原書・翻刻のどちらによるものか不明、「新谷」の表記は「しんがい」とも読めるので原書からと思われる。

武蔵国郡村誌の児島郡 (武蔵国児玉郡村誌) の各村では、国郡の変更時期を『上野国志』を参照した上で、具体的に寛永3年(1626) としている。たとえば、武蔵国児玉郡村誌の都島村に

「本村古時上野国那波郡に属す寛永三丙寅年洪水のとき烏川の瀬変して本郡若泉庄本庄領に属す (上野国志に載せたり)」

とあるが (括弧内は割註)、『上野国志』では那波郡に

「武州児玉郡都島・山王堂・宿仁手・沼和田等、寬永の始までは那波郡に属す。寬永中洪水にて烏川北に徒りてより武州に隸く」

とあるだけでほかの記載は見当たらない。

なお『角川日本地名大辞典 11 埼玉県』(1980) では、山王堂村・新井村において同じように『上野国志』を参照した上で寛永2年(1625) としている。

なお『角川日本地名大辞典 11 埼玉県』(1980) では、山王堂村・新井村において同じように『上野国志』を参照した上で寛永2年(1625) としている。

世良田 長楽寺 (群馬県 太田市 世良田に現存) に伝来する文書群。鎌倉幕府・新田義貞・足利尊氏・鎌倉公方の発給文書のほか、長楽寺に関係する古文書をなど、重要な文書を数多く含む。本稿では長楽寺文書を集約し、詳細な解題もある「群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録」(1978) を参照し、内容の解釈については「太田市史 通史編 中世」(1992) を主に、ほかに「新田町誌 第4巻 特集編 新田荘と新田氏」(1984) などを参考にした。

岩松氏に関係する文書群。岩松氏は新田氏滅亡後、新田荘の支配権を得た一族であり、南北朝期におけるその過程や室町期の新田荘における支配構造などを知るための貴重な文書を伝える。「正木」の名称は江戸期に本文書群が集成・整理される過程に由来するものであって内容とは無関係。参照・参考史料は長楽寺文書と同じ。

新田義重が所領を譲渡することを記した仁安3年(1168) の文書。新田義重は新田氏の始祖 (7代目が鎌倉幕府を倒した義貞)、相手は諸説あるが子の義季 (世良田義季) とその母、対象となる所領は「新田御庄」に関係する「空閑の郷々」であって、譲状・置文それぞれに以下のとおり。

「をゝなつか、をしきり、せらた、かみひらつか、みつき、しもひらつか」

(『女塚、押切、世良田、上平塚、三ツ木、下平塚』)

「をゝなつか、えたかみしも、たなか、おゝたち、かすかハ、こすみ、をしきり、いてつか、せらた、みつき、かみいまい、しもいまい、かみひらつか、しもひらつか、きさき、丁ふくし、たこう、やきぬま」(『女塚、江田上下、田中、大舘、粕川、小角、押切、出塚、世良田、三ツ木、上今井、下今井、上平塚、下平塚、木崎、長福寺、多古宇、八木沼』)

「新田御庄」と「空閑の郷々」の関係、特に包含関係については複数の解釈が成り立ち判然としないが、この時点では開発途上ではあるものの、のち新田荘を構成することになる諸郷が示されている。なお両文書は「長楽寺文書」と「正木文書」で重複するが、後者は前者の写しである。引用した部分についていえば、前者ではどちらも「をゝなつか」とあるところ、後者では一致せず、譲状「をうなつか」・置文「おうなつか」となっている。

嘉応2年(1170) の目録を享徳4年(1455) に書き写した新田荘内の所領目録。正木文書に含まれる。岩松持国が領有権の確認を目的に古河公方 足利成氏へ提出するため作成されたと考えられており、純粋な写しではなく、すでに奪われている土地についてはその旨が書き入れられているなど、現状が反映されている。

関係する郷は下記のとおり:

| ▷ | 「につたのミしやう」(『新田御庄』) の「たかしまの鄕」(『高島鄕』)・「おなつかの鄕」(『女塚鄕』)・「よこせの鄕」(『橫瀨鄕』)。 |

岩松持国の所領を本人分・庶子分・寺領分などに分けて書き上げられた年不詳の目録。正木文書に含まれる。最初の文書の冒頭に「上野國新田庄嘉應年中目錄」とあって『新田庄田畠在家注文』と同じ目録を参照しているとみられることから、享徳4年(1455) 前後に関連して、あるいはその後あまり経過しない時期に整理のため作成されたと推定される。

関係する郷村は下記のとおり:

| ▷ | 新田庄知行分目録: 「高嶋鄕」「尾次嶋鄕」「小嶋鄕」「堀口鄕」(以上『持國當知行分』)、「德川鄕」「大館鄕」「世良田鄕」「小角鄕」「三木鄕」(以上『庶子等知行分』)、「平塚鄕」「八木沼鄕」「女塚郷」(以上『世良田長楽寺領』)。 |

| ▷ | 岩松持国知行分注文: 「高島鄕」(『六ケ村』の付記がある)・「橫瀨鄕」(『彼二ケ所依爲河向御敵知行』の付記がある)・「堀口鄕」「龜岡鄕」。 |

| ▷ | 新田庄内岩松方庶子方寺領等注文: 「大館鄕四ケ村」「世良田鄕」「三木村」「小角鄕」「德河鄕」(以上、無印 = 庶子方)、「平塚鄕」「八木沼鄕」「女塚鄕」(以上『寺領』)、「上ほりくち」「おしま」「高嶋」「橫瀨」「石塚村」(以上、『岩松方』) |

長楽寺の寺領目録。長楽寺文書に含まれる。関係する郷村は下記のとおり:

| ▷ | 観応3年(1352) 長楽寺寺領注文: 「同庄內女塚」「同庄內小角鄕」「同庄小角田村」「同庄內南女塚」「同庄世良田鄕」(同庄 = 新田庄) 。 |

| ▷ | 貞治4年(1365) 長楽寺住持了宗寺領注文: 「世良田長樂寺領」の「女塚鄕」「世良田鄕」「南女塚村」「小角田村」「小角鄕」「出塚村」「後閑三木村」「平塚村」「八木沼」。 |

| ▷ | 長明徳3年(推定,1392) 長楽寺寺領目録: 「女塚村」「世良田鄕」「南女塚」「小角田村」「八木沼鄕」「新田庄小角鄕」「同庄小角鄕」「新田庄大館鄕內出塚村」「平塚村」「龜岡鄕」。 |

和名類聚抄では、読みとして和訓で「原」とあり、もとは「原郡」で「はらのこおり」と読んでいたものが「好字二字」の結果「はたら」へ変化したものと考えられる。なお、ほかと同じように字音で「波良」などとあればよいと思われるが、そうではない理由は不明。賀美郡も「上」とある。

武蔵国 榛沢郡には「阿賀野村」が 2つある (元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図)。天保郷帳・国絵図にいたっても同じ郡内に同名の村が複数存在するのは珍しいが、同様の例はほかでも見られる。武蔵国 榛沢郡 阿賀野村の場合、天保郷帳で 93.756石 (九拾三石七斗五升六合) とある 71. 阿賀野村が旧高旧領取調帳の「北阿賀野村」、185.515石 (百八拾五石五斗壱升五合) とある 72. 阿賀野村が「南阿賀野村」に当たる。

北阿賀野村は、旧高旧領取調帳で 44,756石・49.0石・138.6717石 (代官支配・依田銀之助・大久保丈助) で合計は 232.4277石となり、71. 阿賀野村の 93.756石に一致しないが、大久保丈助の 138.6717石を除外すれば 93.756石で完全に一致する。除外した 138.6717石という数字は、次の「東大沼村」の中野鐘七郎・内藤武三郎にもあって、3つ連続しており不自然に感じる。また、中野鐘七郎・内藤武三郎の合計 277.3434石も、東大沼村の天保郷帳 416.0151石 (四百拾六石壱升五合壱勺) から乖離しているので、中野と内藤のどちらか一方の数字が他方と大久保に書き入れられてしまっている、といったような誤りかと思われる。南阿賀野村は、旧高旧領取調帳で 182.7830石であり、72. 阿賀野村の天保郷帳 185.515石に相当する。差分は江戸期末までの増分だろう。

なお、天保国絵図では、擦れてやや不鮮明だが 93石余 (九拾三石余) の阿賀野村が南、185石余 (百八拾五石余) の阿賀野村が北にあり、71. 阿賀野村 = 北阿賀野村が南、72. 阿賀野村 = 南阿賀野村が北に置かれている。

佐位郡 境町に対応する近代の大字は佐位郡 境町の「境町」、新田郡 境村に対応する近代の大字は佐位郡 境町の「境村」と新田郡 世良田村の「境村」。「境村」は近世の村名そのままであり、「木村」や「田村」といった 1音になってしまう村名を除けば「村」を削除しない例は珍しい (木村・田村でも大字『木』『田』となった例がある)。前者は自治体としての境町に同居することになった「境町」との区別、後者はこれにならったか、あるいは自治体としての境町との区別かと思われるが、厳密には不明。なお、境町の境町・境村はのち「境」「東」に改称、これとは別に昭和の大合併で境町の一部となった世良田村の「境村」はそのとき「栄」に改称した。なお、現在の伊勢崎市の「境東」と「境栄」の「境」は、平成の大合併で境町が伊勢崎市の一部になったときに付加されたものであって、自治体としての境町に由来し、近世 新田郡 境村に直接由来するものではない (境は『境境』とはならずにそのまま『境』)。

近世 上野国 新田郡と武蔵国 榛沢郡にそれぞれ「成塚村」が存在するが、新田荘に関連して中世の史料にあらわれるのは上野国 新田郡の成塚村 (現在の群馬県 太田市 成塚町、全体図の治良門橋駅付近)。武蔵国 榛沢郡の成塚村 (現在の埼玉県 深谷市 成塚) は国界が変動した部分のすぐ南にあるが、特段の関係は見当たらない。新編武蔵風土記稿の編纂にあたって差し出された『地誌御改書上扣帳』(❉120) には、

「当村の儀、元和の頃、開発人・庄屋市左衛門、寛永三寅年、御割付御代官・高山五兵衛様御印形御書判にて庄屋市左衛門方へ宛名御割付御座候」

とあって (句読点・中黒は筆者が補う)、これによれば元和年間(1615〜1624) の開発・寛永3年(1626) の検地・成立と理解できる (ただし新編武蔵風土記稿の成塚村では特に触れられておらず、本稿でもこの文書の扱いは留保し、近世の村として扱っている)。

なお『角川日本地名大辞典 10 群馬県』(1988) は『小野沢長春給分注文』を、『同 11 埼玉県』(1980) は『小野沢長春知行書上』を参照し、文書中の「成塚郷半分」をそれぞれの成塚 (群馬県は太田市、埼玉県は深谷市) にあてている。しかし『小野沢長春給分注文』と『小野沢長春知行書上』は同じ文書の写しであっておかしい。両者の記述を比較すると『小野沢長春給分注文』は正木文書に含まれ (#75)、『群馬県』は正木文書のほかの文書を参照して詳細な検討を行っている一方、『埼玉県』は『小野沢長春知行書上』だけを参照していて細かな記述もない。この『小野沢長春知行書上』は『新編武州古文書 上』(1975) に「舊高嶋村名主新左衞門所藏(伊丹氏)」とあるものであり、同所蔵文書にはほかに同一名称・同一日付 (年不詳) で宛先と内訳だけが異なる文書しか存在しない (これも正木文書#76と同じ文書の写し)。このため『埼玉県』は『小野沢長春知行書上』の内容だけで地名を対応づけてしまったものと思われる。『群馬県』の刊行後に修正されたかどうかはわからない。

近世 武蔵国 児玉郡に「小島村」、幡羅郡に「小島村」が存在する。新田荘に関連して中世の史料にあらわれるのは幡羅郡の小島村 (現在の埼玉県 熊谷市 妻沼小島)。児玉郡の小島村 (現在の埼玉県 本庄市 小島) も中世の史料にあらわれ、内容や景観から区別は難しくない。新田庄内岩松方庶子方寺領等注文の「おしま」は近世 上野国 新田郡 尾島村 (現在の群馬県 太田市 尾島町)。なお、現在の熊谷市には「妻沼小島」とは別に「小島」が存在するが、この小島は近世 大里郡 小島村に由来する (編入時期が古いため何も冠称していない)。

近世 上野国 新田郡に「上田中村」「下田中村」、武蔵国 児玉郡に「田中村」が存在するが、新田荘に関連して中世の史料にあらわれるのは上野国 新田郡の上田中村・下田中村 (現在の群馬県 太田市 新田上田中町・新田下田中町、近世 小角田村・三ツ木村のすぐ北)。武蔵国 児玉郡の田中村 (現在の埼玉県 本庄市 田中) は国界が変動した部分に存在するが関係はない。なお、この付近では近世 上野国 那波郡にも田中村があった (現在の群馬県 伊勢崎市 田中町、近世 那波郡 小泉村の少し北)。

小角と小角田の区別と小角の景観については『深谷市史 追補篇』(1980) に詳しい。一連の中世文書でも小角は「小角郷」であって、小角田の登場はやや新しく「小角田村」。長楽寺寺領注文にはどちらも含まれていることから、文書によって異なる名称・形態で呼ばれていたものではない。

| ❉115: | 寛政重脩諸家譜 第5輯(1917) |

| ❉116: | 上里町史 別巻(1998])。 |

| ❉117: | 上里町史 資料編(1992) 所収。 |

| ❉118: | 群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録(1978) 所収。 |

| ❉119: | 大里郡郷土誌(1919/1983)・大里郡神社誌(1930/1984)・「埼玉の神社 大里・北葛飾・比企」(1992)。 |

| ❉120: | 深谷市史 追補篇(1980) 所収。 |