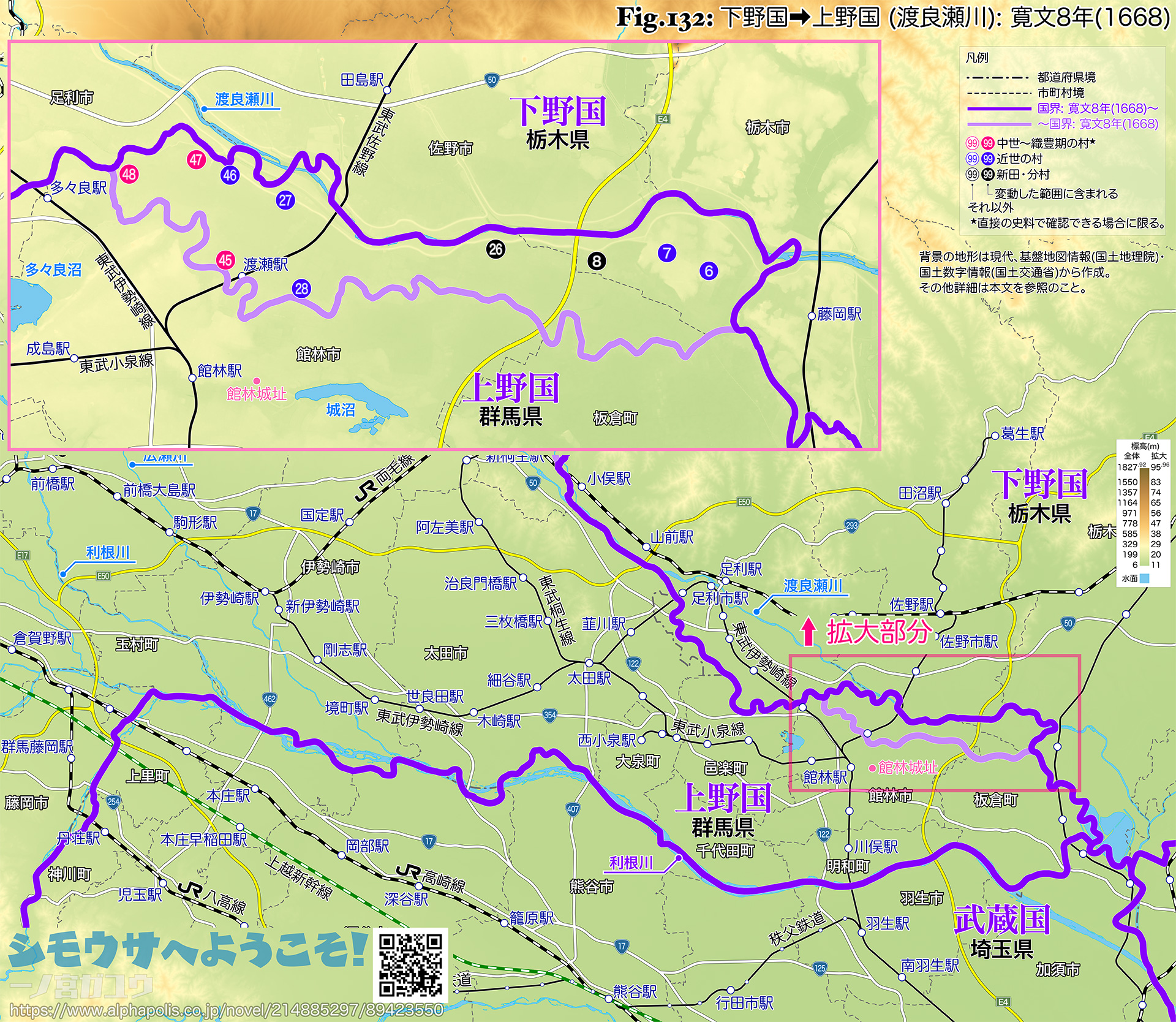

古代の渡良瀬川本流は、現在よりも南を流れて下野・上野国界となっていたが、永禄年間 (1558〜1570) の氾濫をきっかけに現在に近い流路になったとされる※1。もとの本流は水量を減らしたものの矢場川として残った。その後、渡良瀬川と矢場川の間に位置した村々のうち下流部 (東部) の村々は、寛文8年(1668) 下野国から上野国に移された。

寛文元年(1661) 松平乗久 (乗寿の子) に代わって徳川綱吉が館林に入り、このとき周辺の所領は広範囲に再編された。この過程で国郡の整理が再び行われたのではないかと推定される。また徳川実紀によれば、寛文4年(1664) に上野国絵図の作成が命じられているので※2、寛文郷帳の上野国郷帳・国絵図もこれをきっかけに作成されたと考えられる。

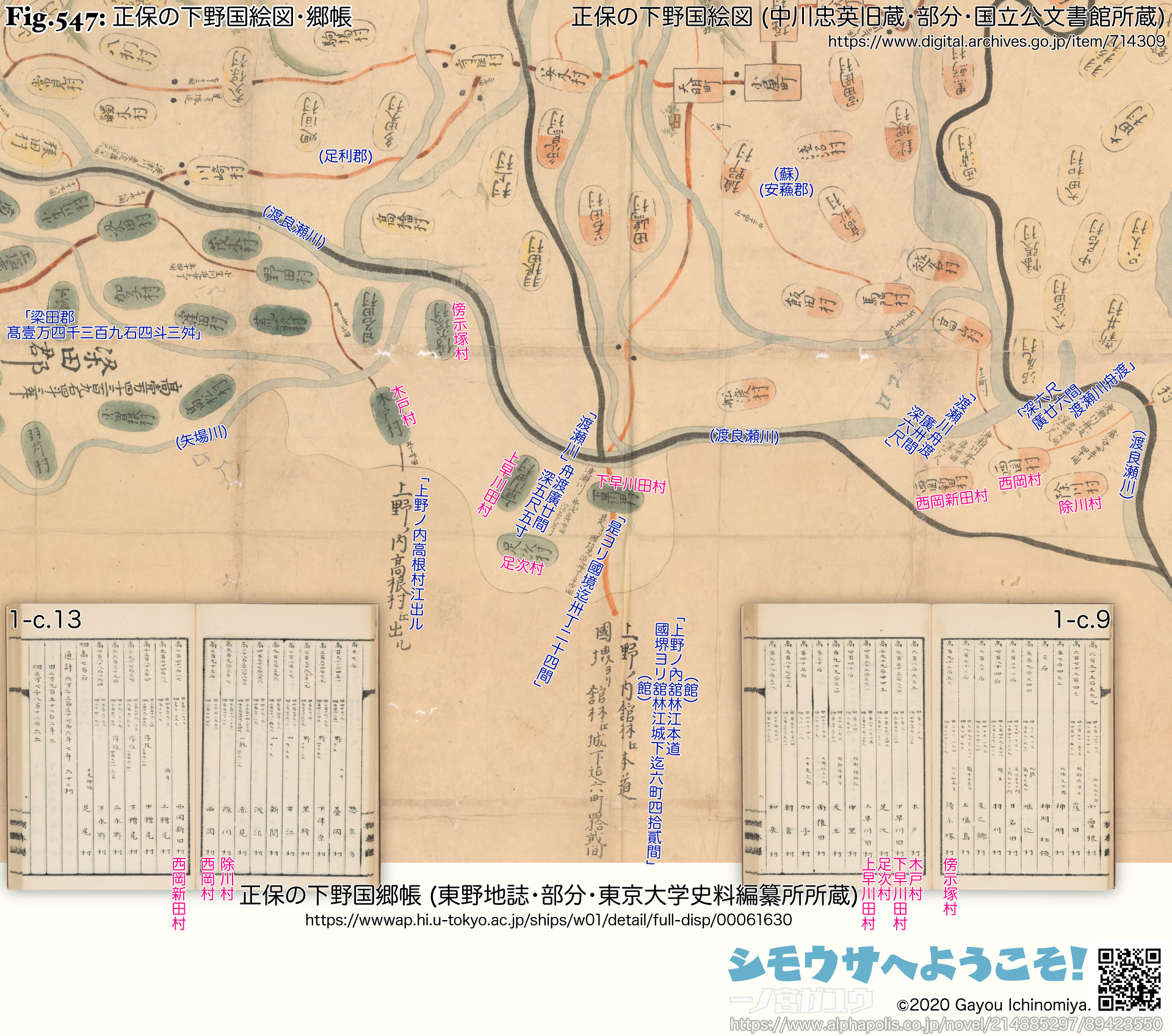

正保の下野国郷帳 (東野地誌)・国絵図 (中川忠英旧蔵) では、除川村・西岡村・西岡新田村は安蘇郡に、下早川田村・足次村・上早川田村・傍示塚村・木戸村は簗田郡 (梁田郡) にそれぞれ含まれる。

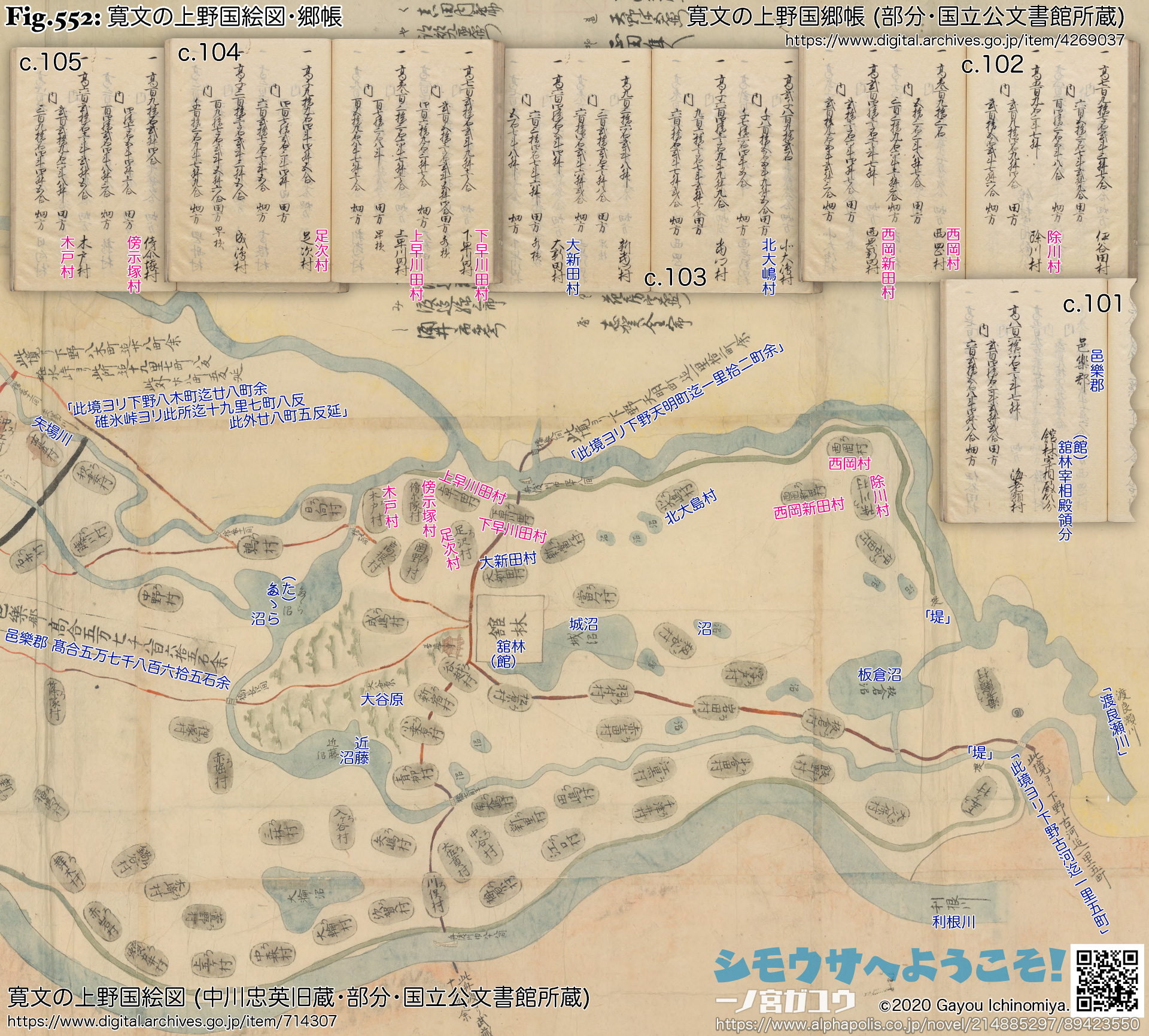

一方、寛文の上野国郷帳・国絵図 (中川忠英旧蔵) ではすべて邑楽郡に含まれる。

したがって各村は寛文8年(1668) 以後、上野国に移されたことがわかる。なお、正保の下野国郷帳 (東野地誌)・国絵図 (中川忠英旧蔵) のどちらにも含まれない北大島村・大新田村はその後に成立したといえる。

したがって各村は寛文8年(1668) 以後、上野国に移されたことがわかる。なお、正保の下野国郷帳 (東野地誌)・国絵図 (中川忠英旧蔵) のどちらにも含まれない北大島村・大新田村はその後に成立したといえる。

延享5年(1748) に作成された『日向村田方畑方反別石高覚』※3によれば、寛文4年(1664) 木戸村から上早川田村付近まで「新川」を掘削し、これによって各村は野州 (下野国) 安蘇郡・梁田郡から上州 (上野国) 邑楽郡に改まったという。つまり流路を人工的に短絡し、より上流で矢場川 (渡良瀬川の旧流路) を渡良瀬川 (新流路) に合流させた結果であるという。

しかし、この短絡部は形状からいってもすべて人の手によるものとは考えられない。『群馬県邑楽郡誌』(1917) に引用されている『木戸村由来記』によれば、もともと 流路は 2つあったが南の流路は浅く、堆積によって自然に埋まってしまったとあり、こちらのほうが経過を的確に描写している。何らかの土木作業が行われた可能性も否定できないが、その場合は流れが滞るようになっていた南の流路を完全に締め切った上で、北の流路 (短絡部) を浚渫・拡幅した程度だろう。どちらにせよ大規模な所領の再編成のなか、その時点の現状をもって国郡も見直されたというのが実際であって、それ以外の積極的な理由は見受けられない。

| ❉1: | 館林市誌 歴史編(1969)・近代足利市史 第1巻 通史編(1977)・板倉町史 通史 上巻(1985)。 |

| ❉2: | 寛文4年(1664) 6月24日の記事に「酒井雅樂頭忠淸幷に安藤對馬守重博に上野一國の地圖を撰定せしめらる」とある。 |

| ❉3: | 館林市誌 歴史編(1969) 所収。 |

近世 上野国 山田郡

| ■6. | 除川村。 |

| ■7. | 西岡村。 |

| ■8. | 西岡新田村。 |

| ■9. | 離村※2※3。 |

| ■10. | 細谷村※2※3。 |

| ■11. | 大荷場村※2※3。 |

| ■12. | 大曲村※2※3。 |

| ■13. | 籾谷村。 |

| ■14. | 内蔵新田村※4。 |

| ■21. | 羽付村※5※6※7。 |

| ■22. | 四ツ谷村。 |

| ■23. | 田谷村。 |

| ■24. | 当郷村。 |

| ■25. | 新当郷村※8。 |

| ■26. | 北大島村※9。 |

| ■27. | 下早川田村。 |

| ■28. | 大新田村※9。 |

| ■29. | 松原村。 |

| ■44. | 谷越村。 |

| ■45. | 足次村※10。 |

| ■46. | 上早川田村。 |

| ■47. | 傍示塚村※11。 |

| ■48. | 木戸村※12。 |

| ■49. | 高根村※5※13。 |

| ■50. | 岡野村。 |

| ■51. | 成島村※5。 |

| ■59. | 日向村。 |

| ❉1: | 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | [新田・分村] 元和3年 (1617) に伊谷田村が 4村に分村 (群馬県邑楽郡町村誌材料,1889)。 |

| ❉3: | 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図では「伊谷田村」、天保郷帳・国絵図では「伊谷田」を冠称する。 |

| ❉4: | [新田・分村] 上野国の寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図には含まれない。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 嘉暦3年(1328): 「永寄進上野國佐貫庄內高根鄕內弘願寺領事」「在所、同庄內所〻名田畠在家等幷下野國羽田鄕等」・「弘願寺〻領注文」「上野國佐貫庄內高根鄕箱田畠」「同庄內江矢田鄕內名田畠」「同庄內鳴嶋鄕內名田畠」「同庄內千津井鄕內名田畠」「同庄內赤岩鄕內名田畠」「同庄內鉢形鄕內名田畠」「同庄內羽繼鄕內田畠」「同庄內料米保內名田畠幷⊏⊐」「下野國羽田鄕內名田畠」「以上九箇所」三善貞広法師寄進状案・弘願寺寺領注文案、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 建武元年(1334): 「上野國下佐貫內羽祢繼 (刑部權大輔入道 道隼跡)」後醍醐天皇綸旨、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1(1984) c.240、、ほか。 |

| ❉7: | 現在の表記は「羽附」。 |

| ❉8: | [新田・分村] 寛文年間(1661〜1673) に当郷村から分村 (群馬県邑楽郡町村誌材料,1889)。 |

| ❉9: | [新田・分村] 下野国の正保郷帳 (東野地誌)・中川忠英旧蔵 下野国絵図には含まれない。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 長禄3年(1459): 「下野國 足利庄內足利鄕」(高師長本領注文、神奈川県史 資料編3 古代・中世3下,1979)。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 宝徳2年(1450): 「足利庄鵤木大平方、同庄之內田嶋村德應寺分、同庄稻岡鄕山名方、同庄西庭分、同庄芳次塚、同庄泉鄕等事」(小野寺朝通譲状案、栃木県史 史料編 中世1,1973)、ほか。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 仁治2年(1241): 「右此忌日用途者、高橋・木戶・小曾祢・田嶋鄕〻先例令勤仕候歟」(足利義氏下文、栃木県史 史料編 中世1,1973)、貞和4年(1348): 「下野國足利庄木戶鄕內屋敷壹所田壹町事」(足利直義下文、栃木県史 史料編 中世3,1978)、ほか。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 天正13年(1585): 「高根之郷」(北条家禁制、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)、ほか。 |

下野国から上野国へ変動した時期について、上野国郡村誌では以下のように説明されている:

| ‣ | 全般 (冒頭): 寛文年間(1661〜1673)。 |

| ‣ | 除川村・北大島村・木戸村: 寛文8年(1668)。 |

| ‣ | 西岡村・西岡新田: 除川村と同じ = 寛文8年(1668)。 |

| ‣ | 下早川田村: 寛文年間(1661〜1673)。 |

| ‣ | 大新田村・足次村・上早川田村・傍示塚村: 下早川田村と同じ = 寛文年間(1661〜1673)。 |

また、『群馬県邑楽郡誌』(1917) では、当時 (大正期) の町村単位で以下のように説明されている:

| ‣ | 大島村 (北大島): 寛文8年(1668)。 |

| ‣ | 西谷田村 (除川・西岡・西岡新田、ほか4村): 寛文元年(1661)。 |

| ‣ | 多々良村 (木戸村、ほか 4村): 『群馬県邑楽郡町村誌材料』(上野国郡村誌の邑楽郡と内容は同じ) を参照した上で、寛文8年(1668) の可能性が検討されているが、延宝2年(1674) の同村水帳に (下野国の) 梁田郡の記載があることから、結論にいたっていない。 |

| ‣ | 渡瀬村 (大新田・下早川田・足次・上早川田・傍示塚、ほか2村): 寛文元年(1661)。 |

なお、延宝2年の水帳の記載は、反映が追いつかずに誤ったものと思われる。

『日向村田方畑方反別石高覚』では前述のとおり寛文5年(1665) とされている。