国界は以下のとおり。

Ⓐ | 武蔵・下総 古代の利根川の本流はここを流れ、武蔵と下総を分けていた。 |

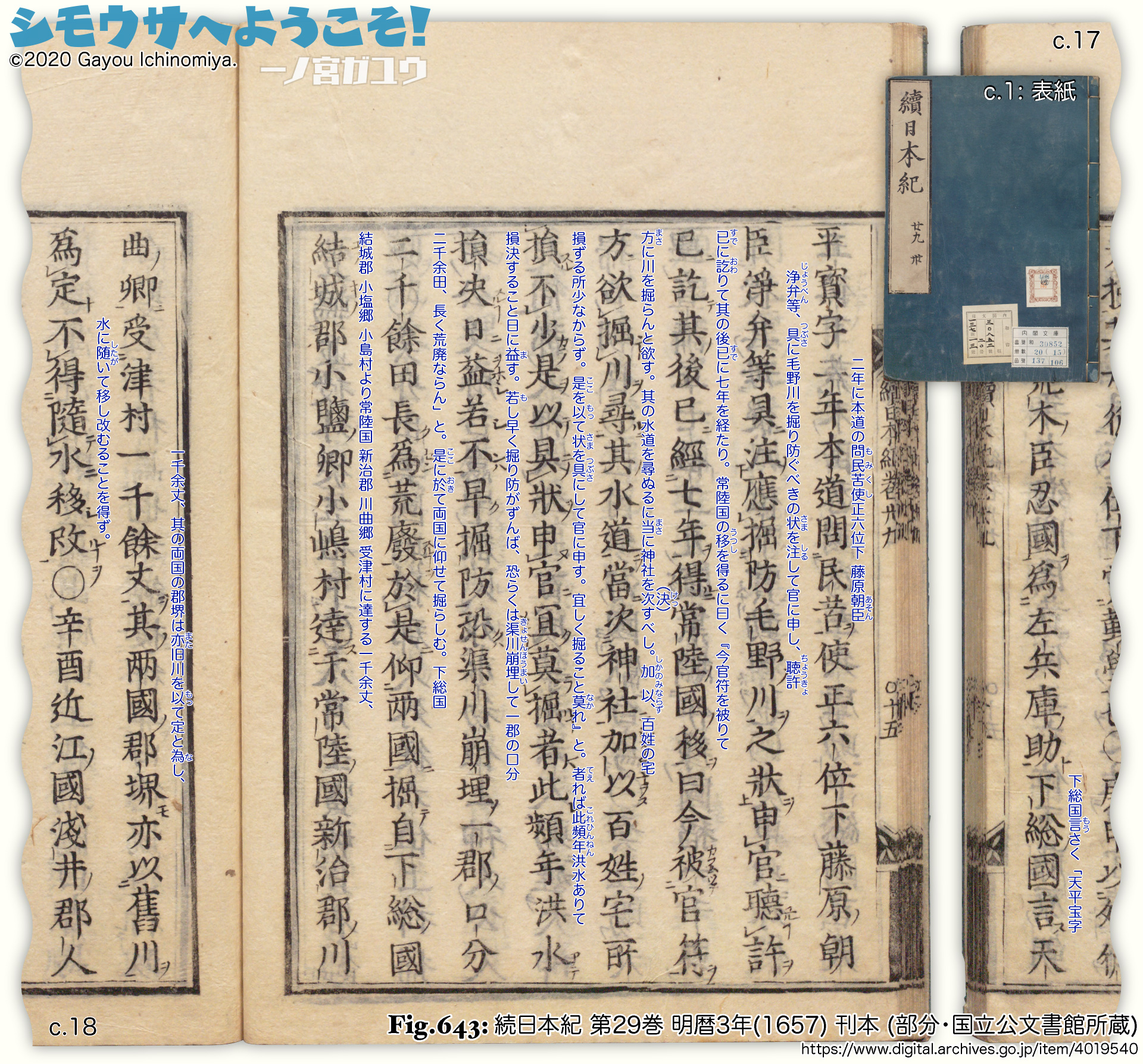

ⒷⒸ | 下総・常陸 古代の鬼怒川の本流はここを流れ、常陸と下総とを分けていた。ただし、Ⓒの部分だけ9世紀はじめの流路と国界は一致しない。『続日本紀』の神護景雲2年(768) 8月19日の記事に、  下総国言さく「天平宝字二年に本道の問民苦使正六位下 藤原朝臣浄弁等、具に毛野川を堀り防ぐべきの状を注して官に申し、聴許已に訖りて其の後已に七年を経たり。常陸国の移を得るに曰く『今官符を被りて方に川を掘らんと欲す。其の水道を尋ぬるに当に神社を決すべし。加以、百姓の宅損ずる所少なからず。是を以て状を具にして官に申す。宜しく掘ること莫れ』と。者れば此頻年洪水ありて損決すること日に益す。若し早く掘り防がずんば、恐らくは渠川崩埋して一郡の口分二千余田、長く荒廃ならん」と。是に於て両国に仰せて掘らしむ。下総国結城郡 小塩郷 小島村より常陸国 新治郡 川曲郷 受津村に達する一千余丈。其の両国の郡堺は亦旧川を以て定と為し、水に随いて移し改むることを得ず。 とあって※1、洪水の被害を軽減するため流路が変更されたが国界は古い流路のままとされた、という。これがⒸの部分にあたる※2。 |

Ⓓ | 下総・常陸 この一帯では、縄文海進の名残といえる広大な内海 (内湾) が下総国と常陸国とを隔てていた。 縄文海進は有楽町海進ともいい、最終氷期 (2.7〜1.1万年前) のあと海水面の上昇により海が陸地の奥まで入り込んだ現象をいう。海水面は現在よりも2〜3メートル高く、そのピークは 7300〜7000年前とされる※3。現在の標高でいえば、関東平野の低地部ではおおむね10メートルまでが海だったと推定されているが、房総半島南端では20メートルを超える。ただしこれは隆起速度の差であって、どちらにせよ当時の海水面が現在より 10メートル (あるいは 20メートル) も高かったわけではない。 |

その後海水面は安定期を経て下降に転じ、これに陸地の隆起と海・河川による堆積作用が加わって海岸線は後退していった。この過程で残ったが内海である。史料に残された断片的な描写やその後の経過から、ごく浅い汽水湖のような環境だったと考えられる。 | |

Ⓔ | 下総・下野 西部では利根川・渡良瀬川・思川が合流する氾濫原に接し、ほかも不安定な低湿地と低い台地が交錯する土地であり、常に水害と隣り合わせのような土地だった。律令制下の国界はかなり漠然と把握されていただろう。復原した国界は、近世までに確定したものから城下町として拡張された部分を除いたものである。 |

Ⓕ | 下総・下野 和名類聚抄に含まれる下総国 結城郡の結城郷と下野国 寒川郡の小山郷が向かい合う構図にあって、それぞれが位置する台地と台地の間、飯沼上流部の低湿地が国界として把握されていた。 |

Ⓖ | 下総・上総 台地上の原野が不明瞭な国界になっていた。 |

これは標高56メートル以下を強調して示した地形図である。標高56メートル以上と0メートル以下の分解能はない。ここで可視化されたフラクタルな樹状の微地形を谷津という。台地が長い期間にわたって少しずつ侵食されてできた浅い谷状の地形であり、縄文海進の進行によって溺れ谷となったあと、その谷底には堆積によって平坦な低湿地が形成された。このような低湿地は保水性が高い上、湧水によって安定的な水利を得られるため、古くから水田 (谷津田) に利用されてきた※4。Ⓖでは、下総・上総の両国とも谷津の奥までをそれぞれの領域と認識し、谷の末端と末端が向かい合うあたり、山地においては尾根といえるあたりが不明瞭な国界として認識されていた。 | |

なお一般に谷津は谷戸・谷地と同一視される。しかし、筆者の感覚ではこれらは異なるものを指しているように思える。関東地方でいえば、谷津は下総・上総のような孤立した標高の低い台地にみられ、谷底がほとんど平坦なもの、谷戸は武蔵・相模のような後背に丘陵地・山地を持ち、標高も高い台地にみられ、勾配があってしばしば階段状になるもの、といった感じである。谷地はもっと漠然と窪地も含めて言葉であって、地域的には東北・北海道に多いように思える。もっとも、どれも自然発生的に生まれ、生活・文化に強く結びついてきた言葉であって明確な区別は難しいのかもしれない。 | |

Ⓗ | 九十九里平野では、栗山川が下総国と上総国を分けていた。栗山川は大河川ではないが、九十九里平野ではもっとも大きい。 |

| ❉1: | 訓読・読み仮名は『国文六国史 第4』(1935)・『完訳・注釈 続日本紀 巻第23〜巻第29』(1987)・『続日本紀 上』(1992, 宇治谷) などを参考にした。原文の句読点は筆者が補った。 |

| ❉2: | 『結城市史 第4巻 古代中世通史編』(1980)・『八千代町史 通史編』(1987) に詳しい論考があり、『村史 千代川村生活史 第5巻 前近代通史』(2003) で総括されている。 |

| ❉3: | 『日本の地形4 関東・伊豆小笠原』(2000)。 |

| ❉4: | ただし湧水は水温が低く日照も限られ、また地形上の制約も大きい。このためすべて水田にできるわけではなく生産性も低い。 |