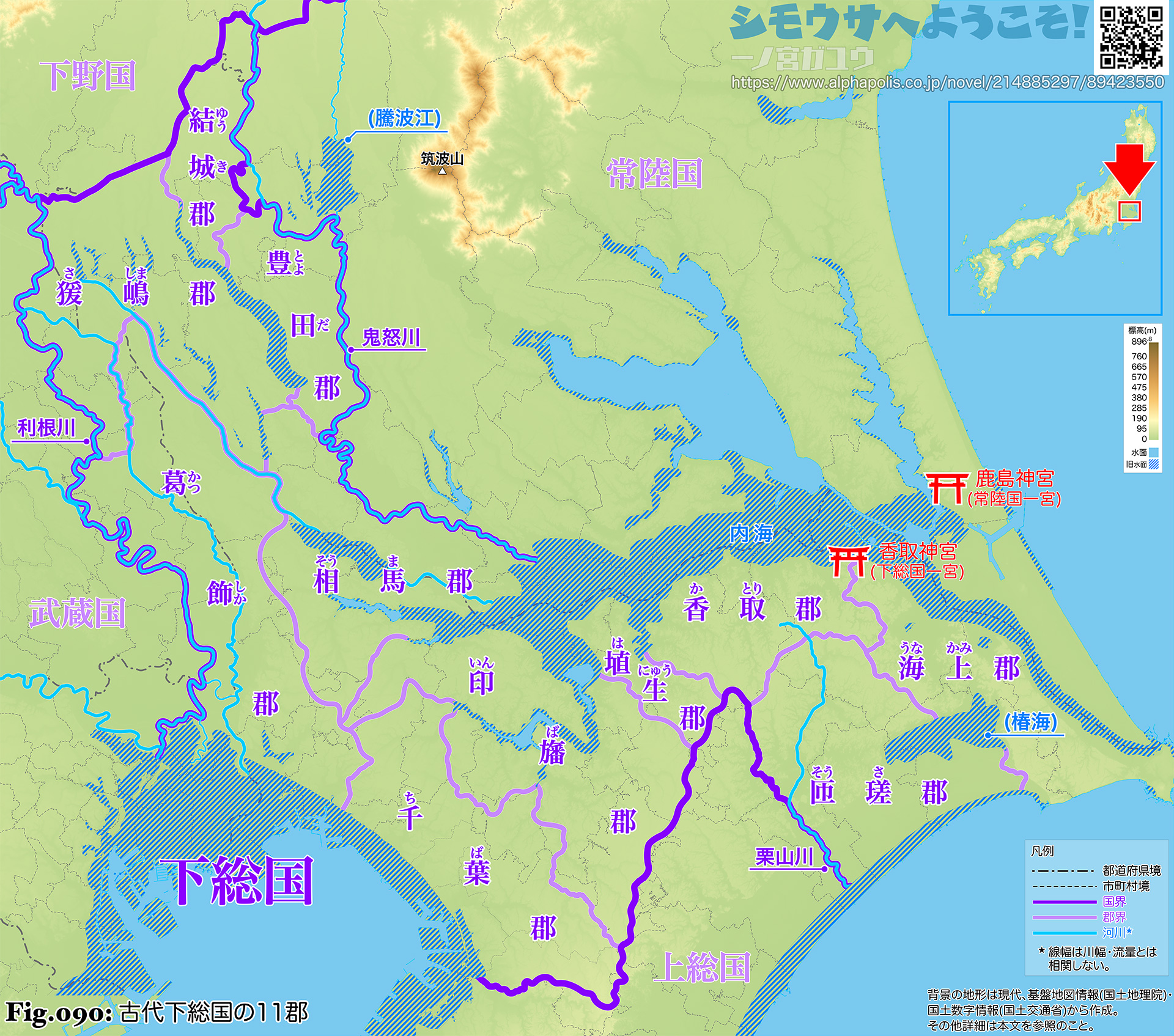

古代下総国の下に置かれた郡(コホリ/コオリ/グン)は、葛飾・千葉・印旛・匝瑳・海上・香取・埴生・相馬・猨嶋・結城・豊田の11郡である。それぞれの範囲は概ね以下のようだったと考えられている。

なお近世にも名称を継承する郡が存在するが、その領域は古代とは異なる。

なお近世にも名称を継承する郡が存在するが、その領域は古代とは異なる。

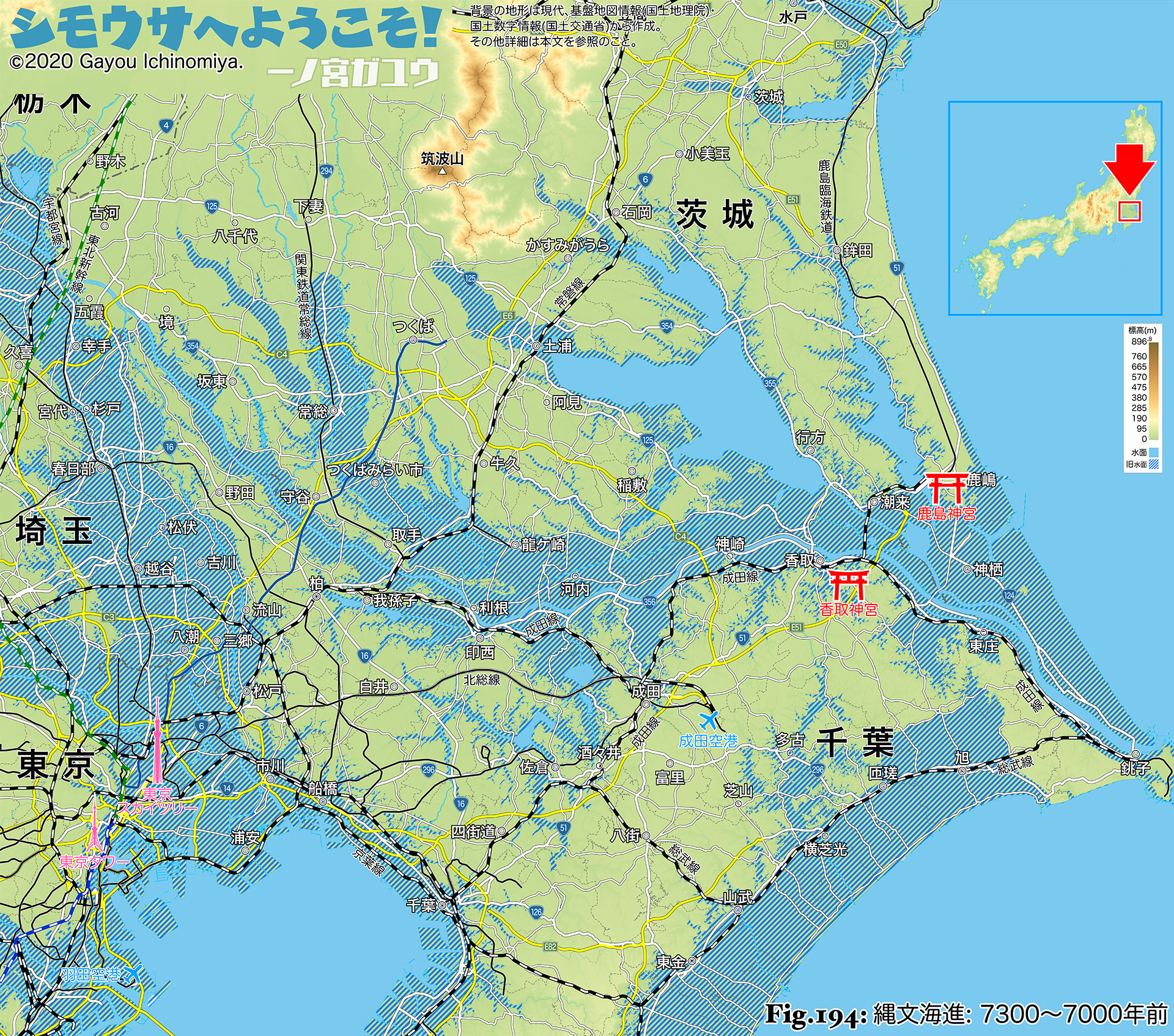

上記は参考のために現在の行政界・交通などを重ねた図である。これも含めて縄文海進の海岸線 (旧汀線) については、現在の標高10mを基準に大局的な隆起・沈降・堆積・侵食傾向を考慮の上、現地形と「数値地図25000 (土地条件)」をもとに作成した。個別の局所的な条件までは配慮していない。また海進の経過には地域差がみられるので、ある時点の景観というより最大の旧汀線を複合的に示した模式図といったほうが正確かもしれない。

関東造盆地運動における相対的な沈降の中心は2か所あり、そのうちのひとつは加須付近にある。したがって加須付近は基準となる10mのままでは過大になってしまうが、一方で沈降とその後の堆積作用によって更新世 (洪積世) の地形が完新世 (沖積世) の堆積物に覆われているので、表層の現地形から旧汀線を推定することはできない。ここでは『関東平野中央部における沖積層の基盤地形』(2021, 田辺) で詳細化された沖積層基底を参考にした。同様に鬼怒川による堆積作用が激しい下妻付近についても検討が必要だが、本稿作成時点で同様の詳細化を試みた研究は確認できないので、ここでは定説に従って描いた。

奥東京湾の最奥部である古河付近については『古奥東京湾周辺における縄文時代黒浜期の貝塚形成と古環境』(1989, 小杉ほか)、古鬼怒湾の最奥部のひとつである常陸川源流付近については『利根川・鬼怒川の瀬替えによる利根川中流低地の地形環境変化』(1992, 大河原ほか)、大宮台地付近については『珪藻遺骸群集による縄文海進期の想定海岸線と貝塚分布との関係』(1997, 安藤ほか)、鹿島付近については『鹿島灘沿岸における砂丘の南北変化について』(2000, 柏木ほか) を参考にした。

貝塚の分布は、奈良文化財研究所の『遺跡データベース』で「時代・遺跡種別」を「2003」(縄文かつ貝塚) と指定し、得られた検索結果を利用した。ただし、各貝塚または貝塚を含む遺跡の正確な位置・最新情報は、『いばらきデジタルまっぷ』『ちば情報マップ』『マッピングぐんま』、および『埼玉県埋蔵文化財情報公開ページ』とリンク先の各市町村個別情報で確認した。栃木県については他都県と同様のオンラインサービスが見当たらず、一方で数はわずかなので (野木町の野渡貝塚・御櫛内貝塚と藤岡町の篠山貝塚の3件。ほかに寺西貝塚が知られるが範囲外) 個別に確認した。

貝塚はそれぞれの情報にばらつきが大きい。ここでは事細かに分類することが目的ではないので、時期区分による分類も省いてすべてを示した。貝塚の広がりを視覚的にとらえる意味では十分だろう。特異点ともいえるⓁ地点 (茨城県境町志鳥貝塚)・Ⓜ地点 (同筑西市の向上野北峯貝塚) も除外せず、ピーク時には海面下とだった貝塚もそのまま示した。

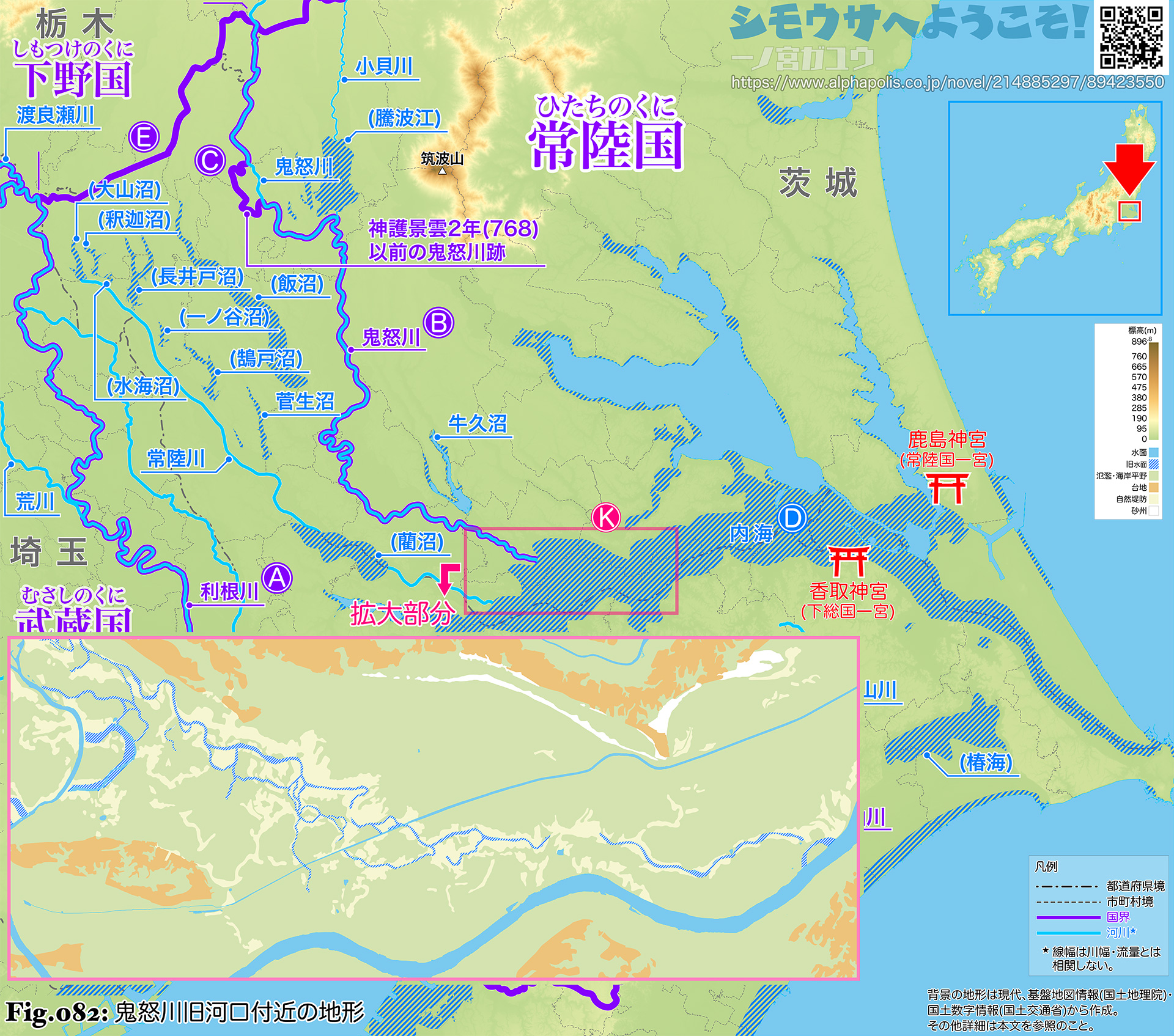

Ⓚ部分に着目すると、大規模な自然堤防が東へ向かって伸びていると同時に北部の台地 (洪積層) に沿って砂州が発達している。またここから現在の利根川河口付近まで、まったくといっていいほど起伏のない低地が続いている。したがってⓀ部分は鬼怒川の旧河口で、平坦面がかつての水面であるといえる。平坦面の標高は鬼怒川の旧河口付近で 1メートルほどなので、内海はこれを基準としてほかの地形的要素 (河川による堆積など) や迅速測図原図を参考に復原した。

常陸川水域の大山沼・釈迦沼・水海沼・長井戸沼・一ノ谷沼・鵠戸沼・菅生沼、および鬼怒川水域の飯沼は、すべて迅速測図原図から復原した。したがってそれらは近世末の景観となる。

この一帯は地形的に水が滞留しやすく、各湖沼は浅い谷を流れる小河川が常陸川へ合流する付近に形成された。しかしこれらがもとからあったものなのか、近世に入って形成されたものなのかはわからない。常陸川が利根川の本流になって大量の土砂供給を受けると、付近の河床は上昇し、自然堤防も形成されるようになった。この結果、小河川の流れはさらに滞るようになって水面を拡大させたと考えられる。それ以前は江戸期のような大きさではなく、あるいは、はっきりとした水面は存在しなかったかもしれない。これは飯沼も同様である。

藺沼は常陸川の上流部に形成されていたとされる。はっきりとした流路を形成できずに低地全体に水面が広がっていたらしい。その水面は大山沼などとは反対に縮退し、江戸末期までにほとんど消失した。水量・流速の増大にともなって一定の流路が形成され、排水が進んだためと考えられる。ここでは迅速測図原図から読み取れる痕跡などから復原した。古代はより広かった可能性が高い。

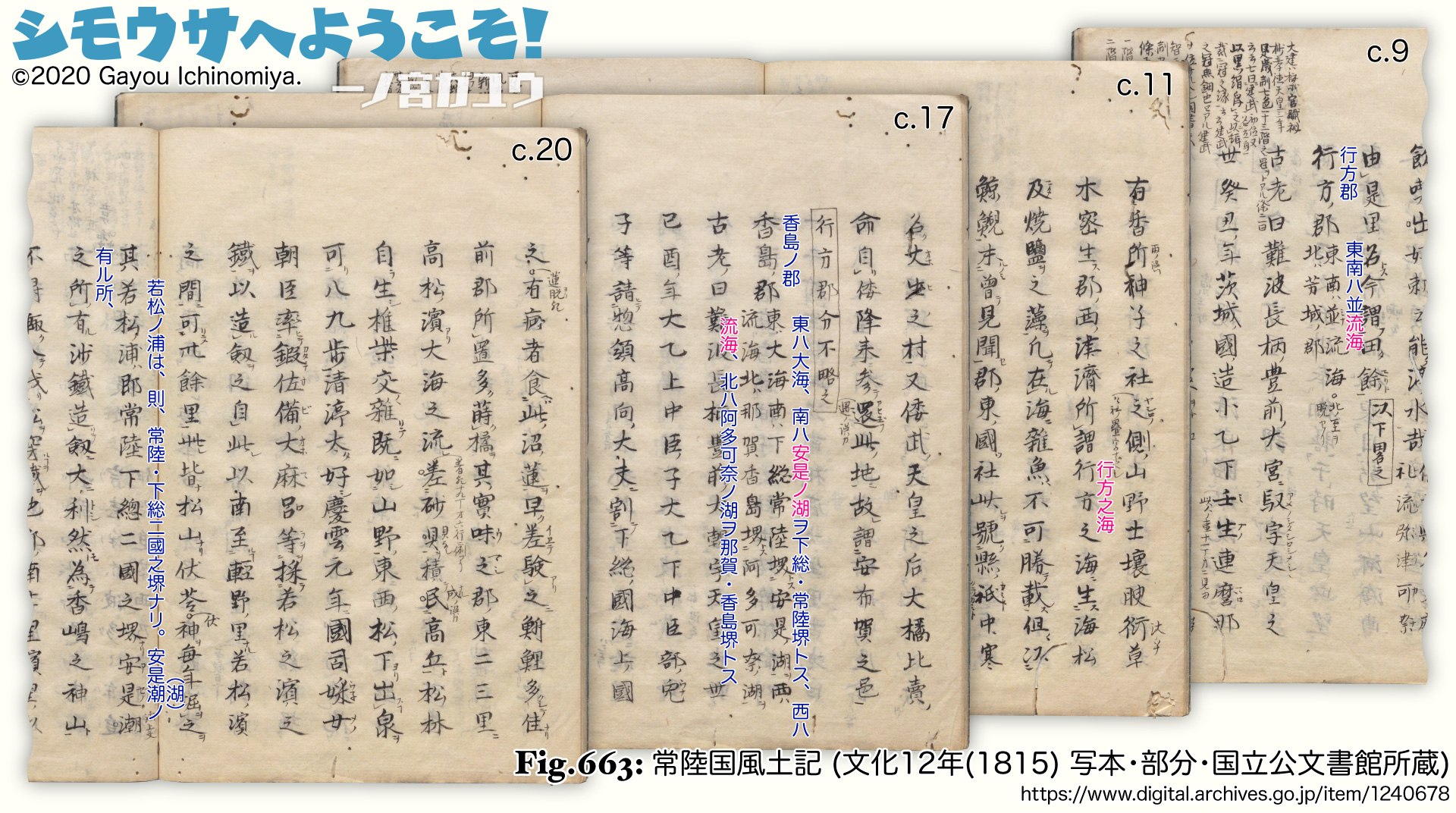

常陸国風土記では部分ごとに「信太の流海(ながれうみ/りゅうかい)」「榎浦の流海」「佐礼の流海」「高浜の海」「行方の海」「安是の湖」と呼ばれている。

しかし全体の呼称には言及がない。万葉集では以下の 3首に関係する地名があらわれる。

しかし全体の呼称には言及がない。万葉集では以下の 3首に関係する地名があらわれる。

| ➤ | 「いづくにか 船乗りしけむ 高島の 香取の浦ゆ 漕ぎ出来る船」(#1172) |

| ➤ | 「大船の 香取の海に いかり下ろし いかなる人か 物思はざらむ」(#2436) |

| ➤ | 「常陸なる 浪逆の海の 玉藻こそ 引けば絶えすれ あどか絶えせむ」(#3397) |

しかし「香取の海」「香取の浦」のどちらも近江の琵琶湖西部を詠んだものであり、下総の香取のことではないので※5、やはり部分を指す「浪逆の海」だけしか見出せない。

今昔物語集には以下のような一節がある※6。

衣河ノ尻ヤガテ海ノ如シ。鹿島梶取ノ前ノ渡ノ向ヒ、顔不見ヘ程也。而ルニ、彼忠恒ガ栖ハ内海ニ遥ニ入タル向ヒニ有ル也。然レバ、責ニ寄ルニ、此ノ入海ヲ廻テ寄ナラバ、七日許可廻シ」。

これはあくまでも説話集における描写に過ぎないが、平忠常の乱 (長元元年〜3年, 1028〜1030) 頃の情景を鮮やかに描き出している。それにもかかわらず「内海」や「入海」であって固有の名称はない。

内海に言及する史料としてもっとも古いのは至徳4年(1387) 『大禰宜大中臣長房譲状』※7かと思われるが、ここでも「うちのうみ」とあり、特別な呼び方はされていない。

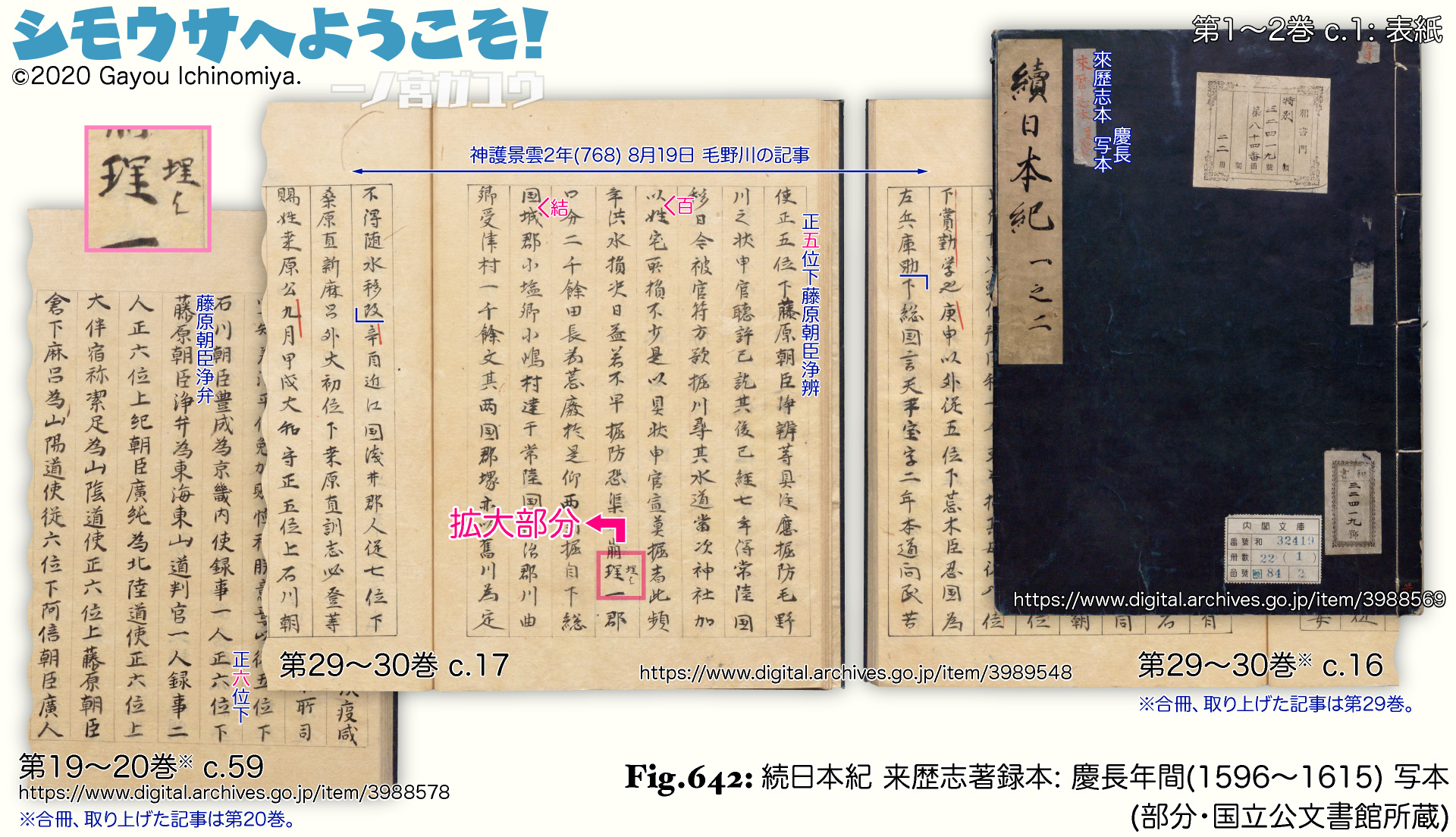

文武元年(697) 〜延暦10年(791) の95年間を記録した編年体の歴史書。延暦16年(797) の成立。この続日本紀を含む、日本書紀・続日本紀・日本後紀・続日本後紀・日本文徳天皇実録・三代実録を六国史という。

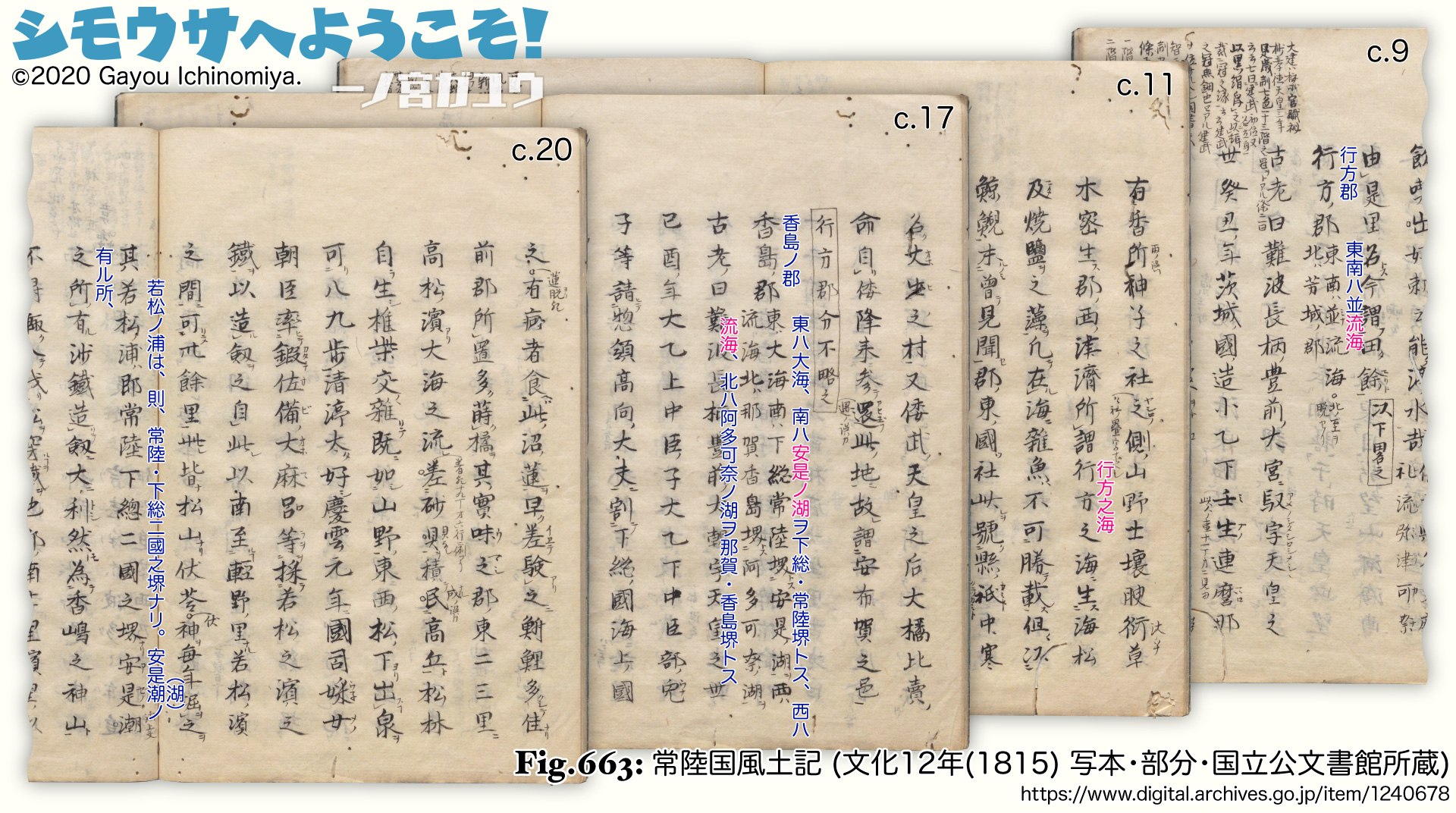

国立公文書館には「来歴志著録本」(江戸期の目録『御書籍来歴志』に含まれる史料) とある慶長年間(1596〜1615) の写本が存在するが、扱いが難しい。

神護景雲2年(768) 8月19日の毛野川の記事を明暦3年(1657) 刊本と比較すると、「百姓」の「百」と「結城郡」の「結」が脱け、藤原朝臣浄弁の官位が「正五位下」となっている (刊本では『正六位下』)。もちろん刊本は校訂されている可能性があるものの、天平宝字2年(765) 7月3日の記事では「正五位下」とあり、また両者を比較するとよくわかるが、神護景雲は筆の運びがややおぼつかなく、ひとまず見たままに書き写しているだけの印象がある。拡大した部分にある訂正から考えても、第29巻については何らかの理由で浄書前のものなのかもしれない。

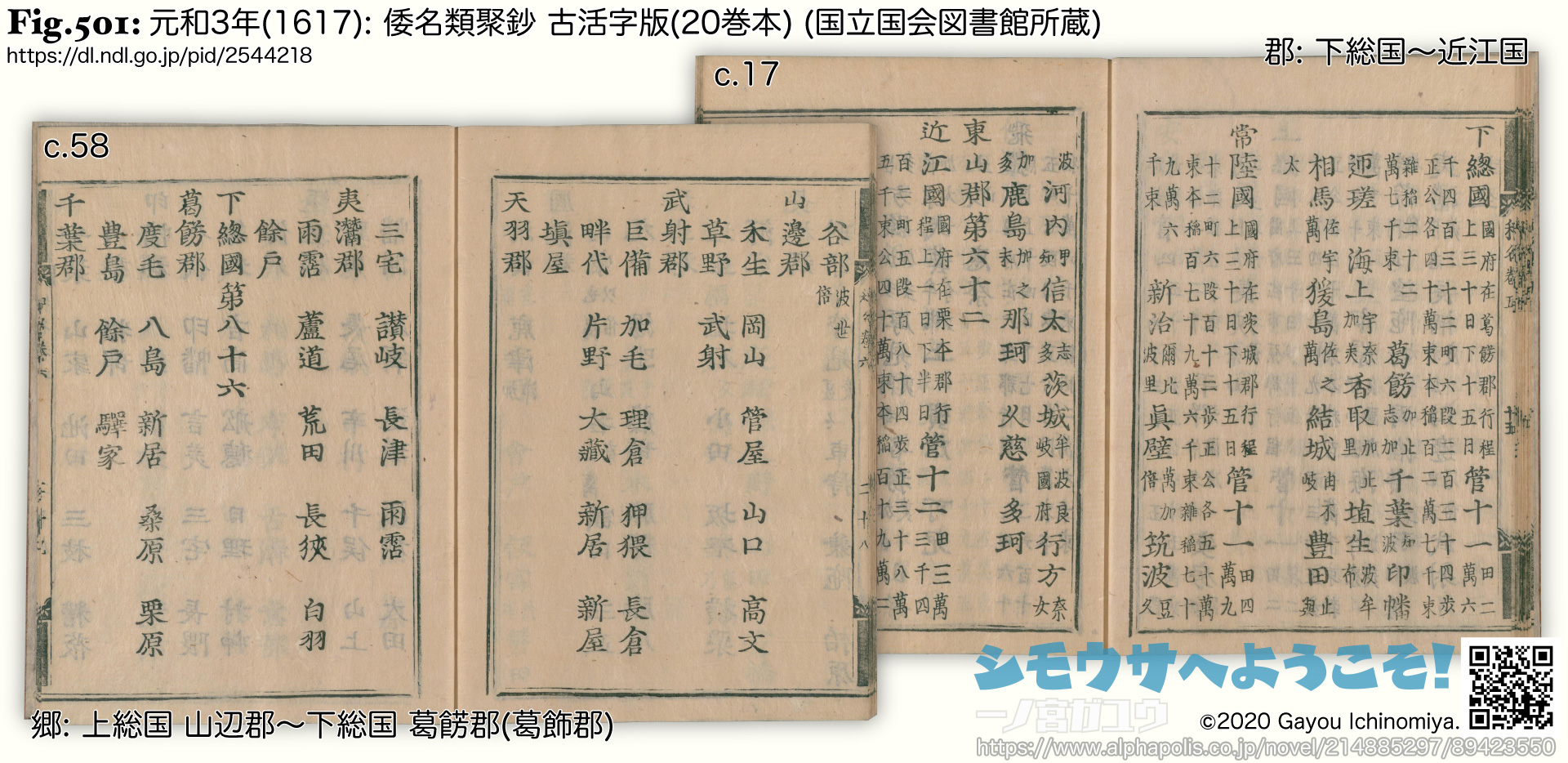

平安中期の漢和辞典。源順撰、承平年間(931〜938) の成立。部門別に漢語の発音・意味・和名などが記されている。古くから活用され、写本が多く、NDLDC・国立公文書館でも複数の写本が所蔵・公開されている。書名は倭名類聚抄・和名類聚鈔・倭名類聚鈔と一定しない。和名抄 (倭名抄・和名鈔・倭名鈔) とも。

10巻本と20巻本の 2系統があるが、このうち 20巻本には国郡郷の一覧が含まれ、古代の地名を検討するのに欠かせない。本稿で和名類聚抄という場合も 20巻本のほうを指し、NDLDC#2606770 (2544216〜2544225) を参照した。

10巻本と20巻本の 2系統があるが、このうち 20巻本には国郡郷の一覧が含まれ、古代の地名を検討するのに欠かせない。本稿で和名類聚抄という場合も 20巻本のほうを指し、NDLDC#2606770 (2544216〜2544225) を参照した。

複数の写本が現存しているが、もとは同じ写本であって、その時点で省略された部分は復原できない※8。本稿で示したのは国立公文書館所蔵・公開のもの (#1240678) である。奥書によれば元禄6年3月4日の日付がある写本を文化12年(1815) 7月に写したもので、『松下見林本』の系統にあたる。群書類従所収のものも含めてNDLDCでも複数の写本が所蔵・公開されている。

| ❉5: | 『房総万葉地理の研究』(1964, 今井)・『万葉の歌 人と風土 8 滋賀』(1986)・『完訳 日本の古典 第2〜7巻』(1982〜1987) など。 |

| ❉6: | 『完訳 日本の古典 第31巻 今昔物語集2 本朝世俗部』(1986)。 |

| ❉7: | 『取手市史 古代中世史料編』(1986) 所収。 |

| ❉8: | 『茨城県史料 古代編』(1968)。 |