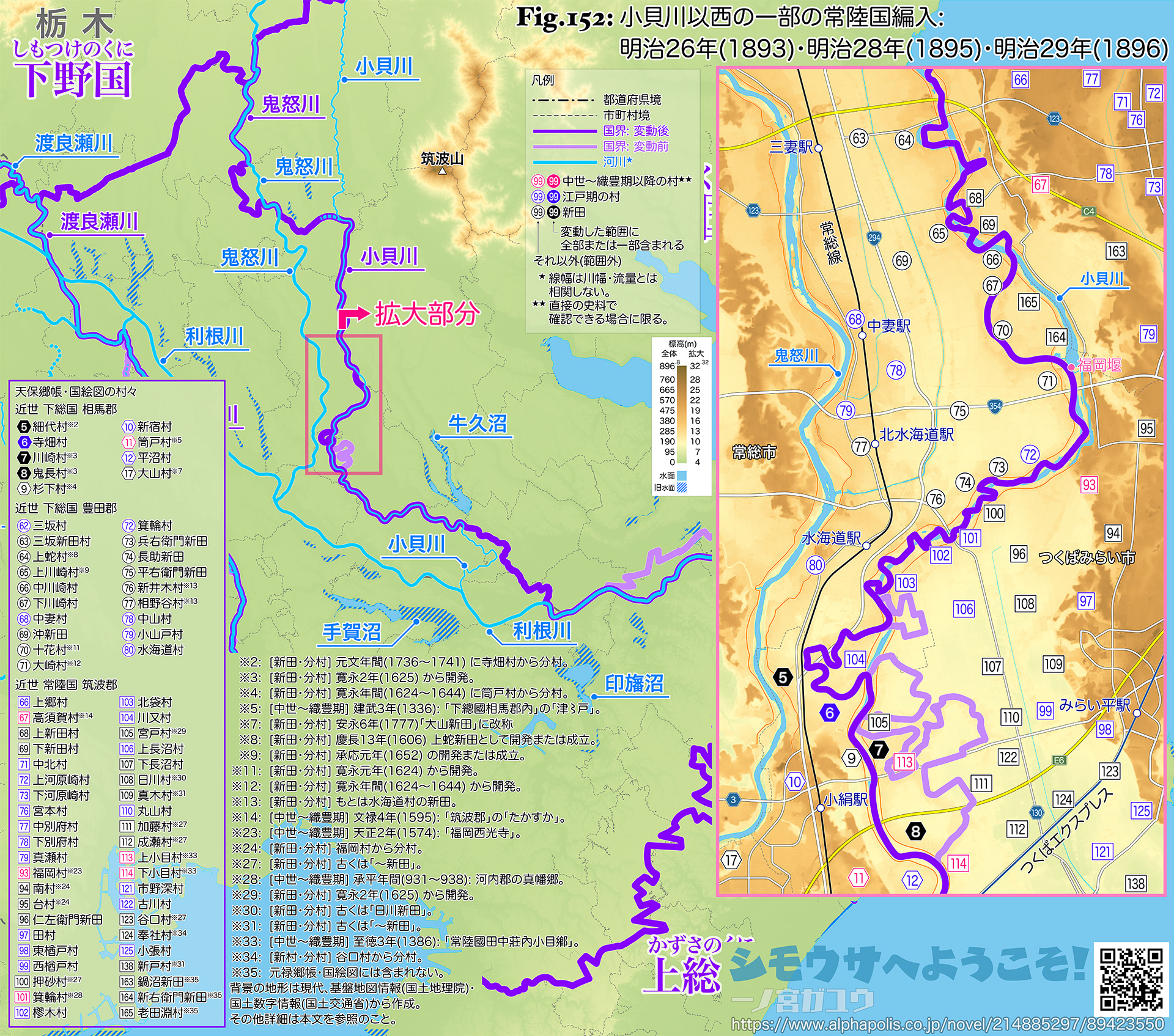

明治26年(1893)・明治28年(1895)・明治29年(1896)、下総国のうち小貝川以西となっていた小絹村の大字細代・寺畑のそれぞれ一部、および長崎村は常陸国に編入された。

| Ⓐ | 茨城県 北相馬郡 小絹村 細代・寺畑の小貝川以西: 下総国➡常陸国 [明治26年※1] |

近世 下総国 相馬郡の細代村・寺畑村のそれぞれ一部にあたる。詳細には大字細代のうち小字「森戸」、および大字寺畑のうち小字「田新田」のそれぞれ一部が常陸国 筑波郡 十和村に編入された。管轄は茨城県のままであり、変わっていない。

| Ⓑ | 茨城県 北相馬郡 長崎村: 下総国➡常陸国 [明治28年] [明治29年 法律第43号] |

近世 下総国 相馬郡の川崎村と鬼長村にあたる。まず明治28年(1895) 大字川崎の飛地部分が常陸国 筑波郡 鹿島村へ分離・編入され※1、続いて明治29年3月29日付の法律第43号 (官報 3月30日) により、長崎村の残る全体が常陸国 筑波郡に編入された※2。管轄は茨城県のままであり、変わっていない。

Ⓐ (森戸・田新田) および Ⓑのうち飛地部分の位置は、大字・小字、寺社の所在、相対的な関係などから特定し、範囲は現在の大字をベースに迅速測図原図から読み取れる情報で補正した。ただし森戸については、集落 (小貝川に沿った自然堤防上に所在する) を除いて完全に区画整理 (耕地整理) されてしまっており、遡るのに十分な情報も得られないため、現在の大字の範囲のままである。残る川崎村 (飛地以外) の位置・範囲は昭和13年(1938) まで存続した同村そのものによる。

この付近の開発は近世に入ってからとみられ、本格的には寛永年間(1624〜1644) に入ってからであり、それまでは長く低湿地・沼沢地として取り残されていた。変更前の国界に明瞭な流路跡はみられず、開発の過程で確定したものと考えられる。ただし、Ⓑは変更前の国界に沿って自然堤防が発達・連続しているので、不明瞭ながらも本流とみなされる流れがあってその基準になった可能性は残る。Ⓐは小貝川対岸の自然堤防に集落を築きつつ、その後背湿地を水田化したとみられることから、その変更前の国界は単純に開発の過程で確定したものと考えられる。

なお、Ⓐの「田新田」について、茨城県史 市町村編2(1975) では「字宇田新田」となっている※3。刊行年が古く、当地を含む「北相馬郡志」(1918) では「字田新田」であり※4、地理院地図で確認可能な現在の小字も「田新田」なので、「字田新田」を「宇田新田」と読み間違えた上で、さらに「字」を付加してしまったのだろうと思われる。

Ⓐの森戸・田新田 (明治26年, 1893) およびの Ⓑのうち飛地部分 (明治28年, 1895) について、その根拠となる法令ははっきりしない。このうち前者に関しては、明治26年6月20日付の「勅令第285号」による※5と北相馬郡志(1918) にあるものの、これが何を指しているのかわからない※6。

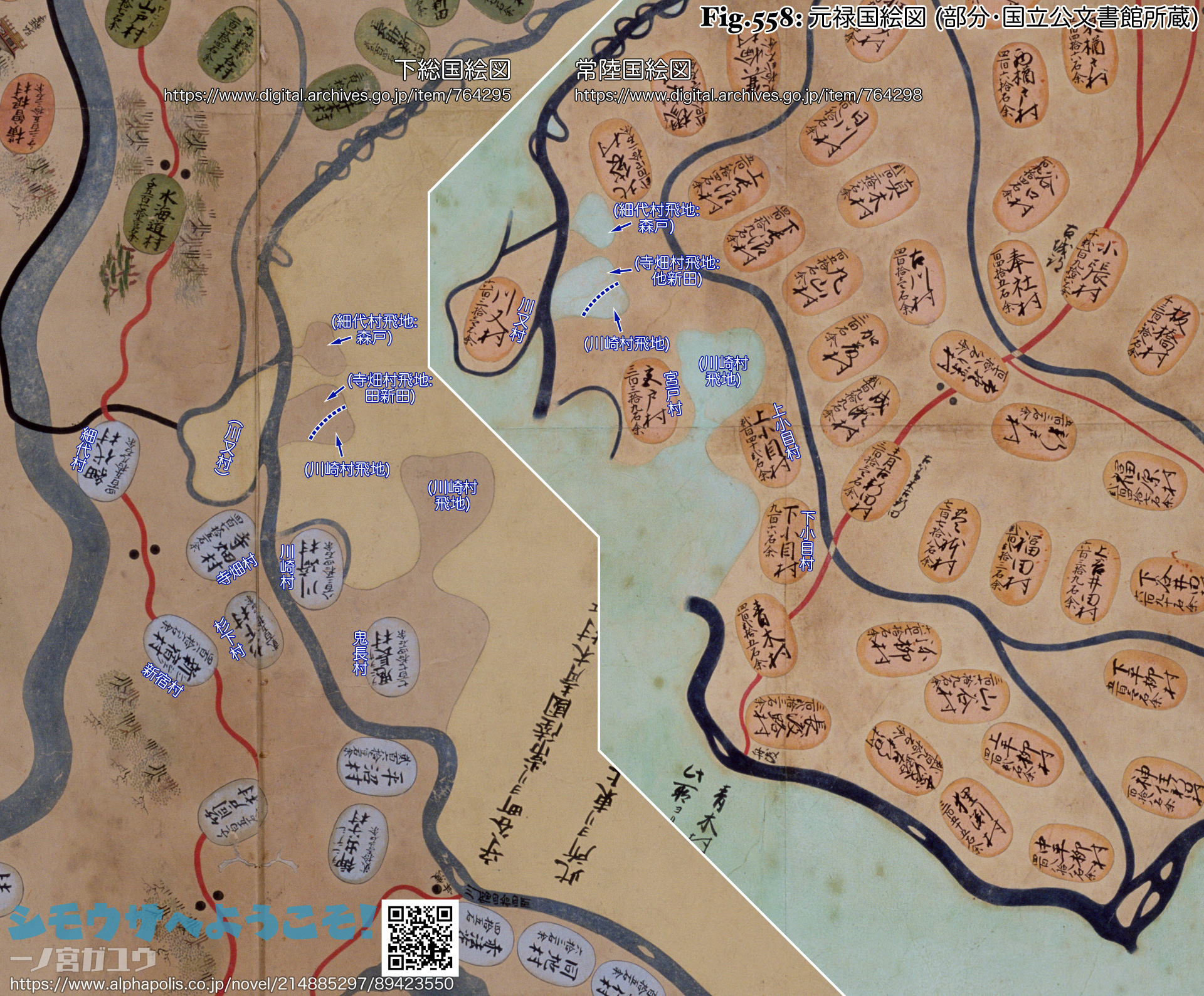

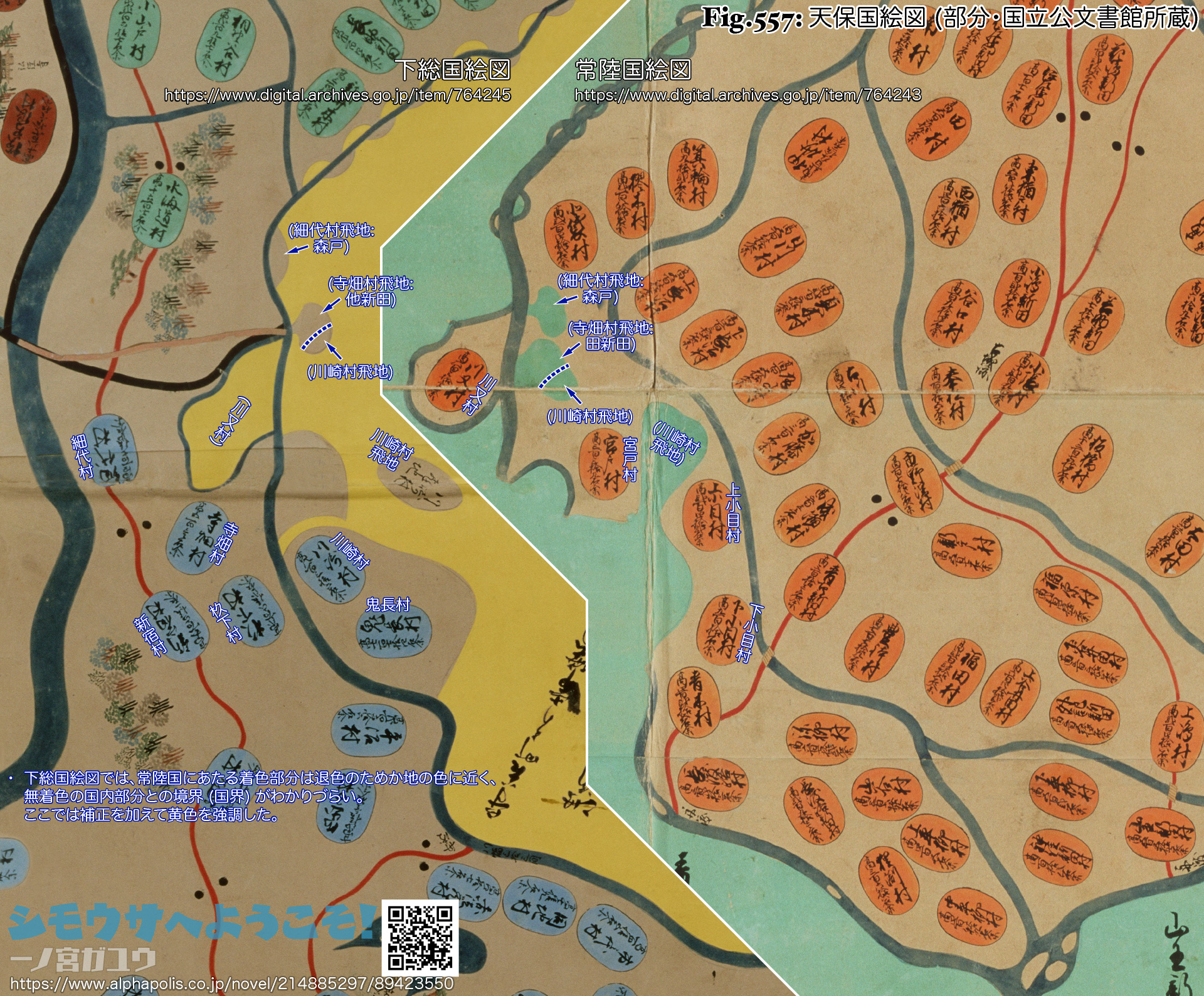

下総国から常陸国へ編入された部分は国絵図でもそのままに表現され、国絵図特有の形状の不正確さはともかくとして (この部分に限ったものではない)、双方で整合性が保たれている。

元禄国絵図では以下のとおり。

天保国絵図では以下のとおり。

天保国絵図では以下のとおり。

元禄・天保で見比べると、明治28年(1895) に常陸国 筑波郡 鹿島村へ分離・編入された茨城県 北相馬郡 長崎村 大字川崎の飛地部分の表現が異なり、天保の下総国絵図では完全に分離された土地として描かれ「川崎村飛地」と明示的に示されている。

元禄・天保で見比べると、明治28年(1895) に常陸国 筑波郡 鹿島村へ分離・編入された茨城県 北相馬郡 長崎村 大字川崎の飛地部分の表現が異なり、天保の下総国絵図では完全に分離された土地として描かれ「川崎村飛地」と明示的に示されている。

国絵図には小貝川の両岸にほかにも多くの飛地があった様子が描かれている。もともと流れが滞りやすい地形であることに加え、鬼怒川の分流によって流量が減少し、蛇行・中洲が生じやすくなったことが要因だろう。迅速測図原図や、旧町村境をあわせて考えると、ほとんどが堤外の範囲に収まる小規模なもので、流作場や草苅場 (秣場・茅場など) だったとみられる。現在の市境も基本的に旧町村境を踏襲し、小貝川の現在の流路に対して河川敷 (高水敷) の範囲で蛇行している (小規模に河川敷外へ出ている部分はあるが、民家は見られない)。

規模が大きく集落も含まれるのは、ⓐ・ⓑ・ⓒの部分である。ⓐは近世 常陸国 筑波郡の川又村の過半、ⓑは同 新右衛門新田・老田淵村ほか※7、 ⓒは同 上郷村の一部である仕出地区の全部または過半にあたり※8、それぞれ寛永2年(1625)※9、享保7年(1722) 以後※10、昭和30年(1955)※11、それぞれ小貝川の西岸の飛地になった。

ⓐ・ⓑは、昭和30年(1955) 水海道市 (現・常総市の南過半) に編入され、西岸に位置する市の一部となった。ただし、ⓐの飛地はあくまでも川又地区 (近世 川又村) の一部であり、東岸のまま飛地になっていない部分もあったので、逆にその部分が飛地になってしまった。古くから集落は西岸にあって、東岸はすべて水田だったので、問題にはならなかったようだ。ⓒは現在もつくば市 (東岸) の一部である。集落の規模が小さいことや、時期が遅く、すでに近代自治体として一体性が形成されていたことが要因として考えられる。地理的・心理的にも至近に小貝川に架かる橋梁がある一方、旧流路が三日月湖として残ったので、西岸の自治体へ分離・編入を求めるような状況にはならなかったのだろう。

| ❉1: | 茨城県史 市町村編2(1975)。 |

| ❉2: | 原文「茨城縣下總國北相馬郡ノ一部 (長崎村)」(中略)「ヲ同縣常陸國筑波郡ニ編入ス」。 |

| ❉3: | 原文「小絹村の寺畑字宇田新田」。 |

| ❉4: | 原文「大字細代の内字森戸、及び大字寺畑の内字田新田を筑波郡十和村に分離合併す」 |

| ❉5: | 原文「同二十六年六月廿日勅令第二百八十五號により」(同=明治)。 |

| ❉6: | 勅令は明治憲法下において天皇が直接的に発布した命令のことをいい、本件にはそぐわず、該当する勅令も見当たらない。 |

| ❉7: | 茨城県史 市町村編2(1975)。筑波郡案内記(1919) などによれば、完全に西岸にあったのは新右衛門新田と老田淵村。ほか高須賀村・鍋沼新田のそれぞれ一部 (水海道市 下巻,1985)、高良田 (近世 上新田村・下新田村) の一部 (茨城県史 市町村編2,1975)。角川日本地名大辞典(1983) の見出し「真瀬村」「水海道市」によれば真瀬村の一部も含まれていた。 |

| ❉8: | 新編常陸国風土記や、筑波郡案内記(1919)・豊里町小史(1974) で言及される上郷村の各集落 (坪) についての記述と、現在の小字「仕出」による。 |

| ❉9: | 寛永2年(1625) に曲流部の改修が竣工した (水海道市史 上巻,1983)。 |

| ❉10: | 享保7年(1722) 付近にあった山田沼が干拓され、曲流部が直線化された (谷田部の歴史,1975)。 |

| ❉11: | 「近代利根川治水に関する計画論的研究」(小坂, 1995) によると「仕出捷水路」は昭和16年着工、30年通水。 |

近世 下総国 相馬郡

| ■5. | 細代村※2。 |

| ■6. | 寺畑村。 |

| ■7. | 川崎村※3。 |

| ■8. | 鬼長村※3。 |

| ■9. | 杉下村※4。 |

| ■10. | 新宿村。 |

| ■11. | 筒戸村※5。 |

| ■12. | 平沼村。 |

| ■17. | 大山村※6※7。 |

近世 下総国 豊田郡

| ■62. | 三坂村。 |

| ■63. | 三坂新田村。 |

| ■64. | 上蛇村※8。 |

| ■65. | 上川崎村※9。 |

| ■66. | 中川崎村。 |

| ■67. | 下川崎村。 |

| ■68. | 中妻村。 |

| ■69. | 沖新田※10。 |

| ■70. | 十花村※11。 |

| ■71. | 大崎村※12。 |

近世 下総国 豊田郡

| ■72. | 箕輪村。 |

| ■73. | 兵右衛門新田。 |

| ■74. | 長助新田。 |

| ■75. | 平右衛門新田。 |

| ■76. | 新井木村※13。 |

| ■77. | 相野谷村※13。 |

| ■78. | 中山村。 |

| ■79. | 小山戸村。 |

| ■80. | 水海道村。 |

近世 常陸国 筑波郡

| ■66. | 上郷村。 |

| ■67. | 高須賀村※14※15。 |

| ■68. | 上新田村※16※17。 |

| ■69. | 下新田村※16※18。 |

| ■71. | 中北村※21。 |

| ■72. | 上河原崎村※19。 |

| ■73. | 下河原崎村※20。 |

| ■76. | 宮本村※21。 |

| ■77. | 中別府村。 |

| ■78. | 下別府村。 |

近世 常陸国 筑波郡

| ■79. | 真瀬村※22。 |

| ■93. | 福岡村※23。 |

| ■94. | 南村※24。 |

| ■95. | 台村※24。 |

| ■96. | 仁左衛門新田※25。 |

| ■97. | 田村。 |

| ■98. | 東楢戸村※26。 |

| ■99. | 西楢戸村※26。 |

| ■100. | 押砂村※27。 |

| ■101. | 箕輪村※28。 |

| ■102. | 樛木村。 |

近世 常陸国 筑波郡

| ■103. | 北袋村。 |

| ■104. | 川又村。 |

| ■105. | 宮戸村※29。 |

| ■106. | 上長沼村。 |

| ■107. | 下長沼村。 |

| ■108. | 日川村※30。 |

| ■109. | 真木村※31。 |

| ■110. | 丸山村※32。 |

| ■111. | 加藤村※27。 |

| ■112. | 成瀬村※27。 |

近世 常陸国 筑波郡

| ■113. | 上小目村※33。 |

| ■114. | 下小目村※33。 |

| ■121. | 市野深村。 |

| ■122. | 古川村。 |

| ■123. | 谷口村※27。 |

| ■124. | 奉社村※34。 |

| ■125. | 小張村。 |

| ■138. | 新戸村※31。 |

| ■163. | 鍋沼新田※35。 |

| ■164. | 新右衛門新田※35。 |

| ■165. | 老田淵村※35。 |

| ❉1: | 元禄郷帳・国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | [新田・分村] 元文年間(1736〜1741) に寺畑村から分村 (北相馬郡志,1918))。 |

| ❉3: | [新田・分村] 寛永2年(1625) から開発、同11年(1634) に成立 (筑波郡案内記,1913)。 |

| ❉4: | [新田・分村] 寛永年間(1624〜1644) に筒戸村から分村 (北相馬郡志,1918))。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 建武3年(1336): 「下總國相馬郡內」の「津〻戸」(斯波家長奉書、取手市史 古代中世史料編,1986)。 |

| ❉6: | [新田・分村] 元禄郷帳・国絵図では「大木村之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「大木村枝郷」と付記される。 |

| ❉7: | [新田・分村] 安永6年(1777)「大山新田」に改称 (北相馬郡志,1918)、現在の大字も「大山新田」。明和9年(1772) の大火 (明暦の大火・目黒行人坂の大火) 後の復興のため、大山村の山林のすべてを木材として供出し、そのあとを新田として開発したという (守谷町史,1985)。 |

| ❉8: | [新田・分村] 慶長13年(1606) 上蛇新田として開発または成立 (水海道市史 上巻,1983)。 |

| ❉9: | [新田・分村] 承応元年(1652) の開発または成立 (水海道市史 上巻,1983)。 |

| ❉10: | 元禄郷帳では「古者中妻新田」と付記される。 |

| ❉11: | [新田・分村] 寛永元年(1624) から開発 (北総雑記,1959)。 |

| ❉12: | [新田・分村] 寛永年間(1624〜1644) から開発 (水海道市史 上巻,1983)。 |

| ❉13: | [新田・分村] もとは水海道村の新田、万治2年 (1659) に分村 (水海道市史 上巻,1983)。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 文禄4年(1595): 「筑波郡」の「たかすか」(東義久知行目録写、茨城県史料 中世編4,1991)。 |

| ❉15: | 国絵図にはほかに「高須賀村之内」と付記された「高須賀村新田」がある (天保郷帳には含まれない。また、元禄郷帳・国絵図にも含まれない。 |

| ❉16: | 明治19年(1886) 合併し、高良田村。したがって現在の大字は「高良田」。 |

| ❉17: | 天保郷帳では「古者高須賀上新田村」と付記され、元禄郷帳では「高須賀上新田村」。なお、元禄郷帳ではさらに「古ハ高須賀加古新田」と付記される。 |

| ❉18: | 天保郷帳では「古者高須賀下新田村」と付記され、元禄郷帳では「高須賀下新田村」。なお、元禄郷帳ではさらに「古ハ高須賀新田」と付記される。 |

| ❉19: | 元禄郷帳・国絵図では「上川原崎村」。 |

| ❉20: | 元禄郷帳・国絵図では「下川原崎村」。 |

| ❉21: | 明治19年(1886) 上河原崎村に編入、したがって直接対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉22: | 天保国絵図にはほかに「真瀬村之内」と付記された「真瀬村新田」がある (天保国絵図には含まれない。また、元禄郷帳・国絵図にも含まれない。 |

| ❉23: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「福岡西光寺」(綱目鈔私奥所、昭和現存天台書籍綜合目録 上巻 増補版(1978)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉24: | [新田・分村] 正保年間(1644〜1648)以降、元禄年間(1688〜1704)までに福岡村から分村 (新編常陸)。 |

| ❉25: | 元禄郷帳では「仁左衛門新田村」。 |

| ❉26: | 正保年間(1644〜1648) から元禄年間(1688〜1704) の間に東西分村 (新編常陸)。 |

| ❉27: | [新田・分村] 古くは「〜新田」、正保年間(1644〜1648)〜元禄年間(1688〜1704) のいずれかの時期に改称 (新編常陸)。 |

| ❉28: | [中世〜織豊期] 承平年間(931〜938): 河内郡の真幡郷 (和名類聚抄)。 |

| ❉29: | [新田・分村] 寛永2年(1625) から開発、寛永11年(1634) の成立 (筑波郡案内記,1919)。 |

| ❉30: | [新田・分村] 古くは「日川新田」(谷田部の歴史,1975)。 |

| ❉31: | [新田・分村] 古くは「〜新田」、正保年間(1644〜1648)か、元禄年間(1688〜1704) に改称 (新編常陸)。 |

| ❉32: | 明治元年(1868) 西丸山村に改称、したがって現在の大字は「西丸山」。 |

| ❉33: | [中世〜織豊期] 至徳3年(1386): 「常陸國田中莊內小目鄕」(上杉朝宗宛行状、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)。 |

| ❉34: | [新村・分村] 正保年間(1644〜1648)〜元禄年間(1688〜1704) のいずれかの時期に谷口村から分村 (新編常陸)。 |

| ❉35: | [新田・分村] 元禄郷帳・国絵図には含まれない。 |