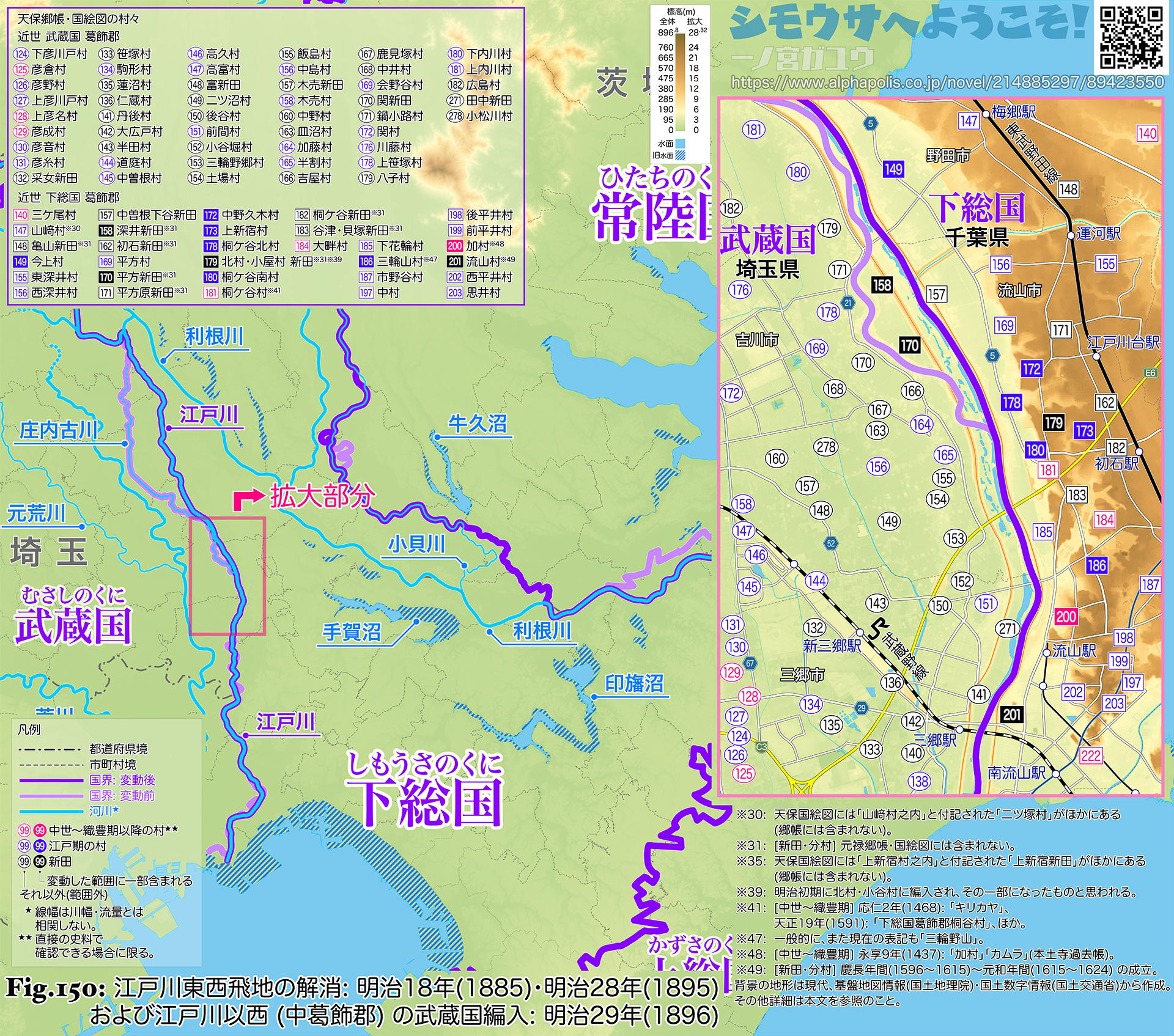

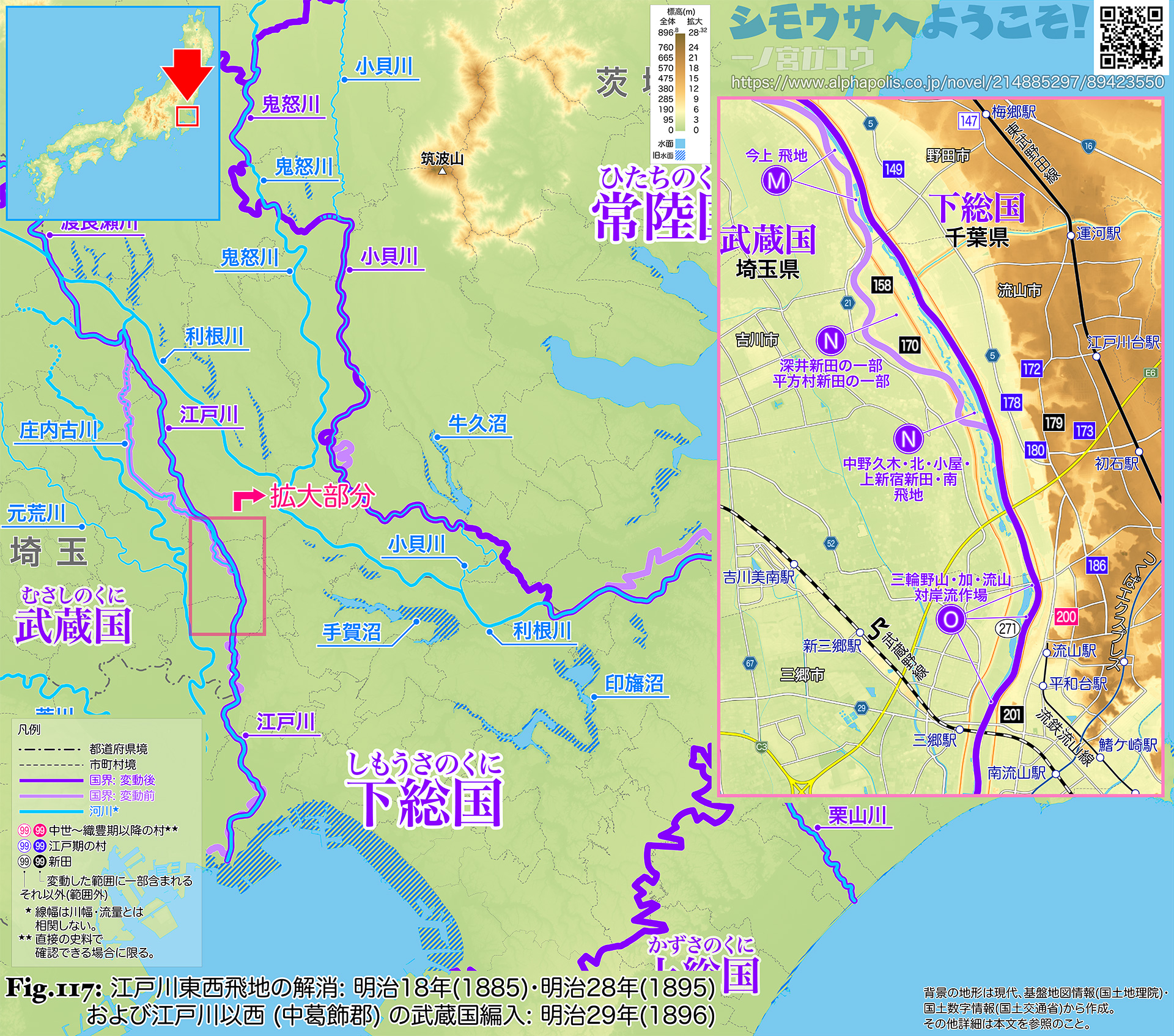

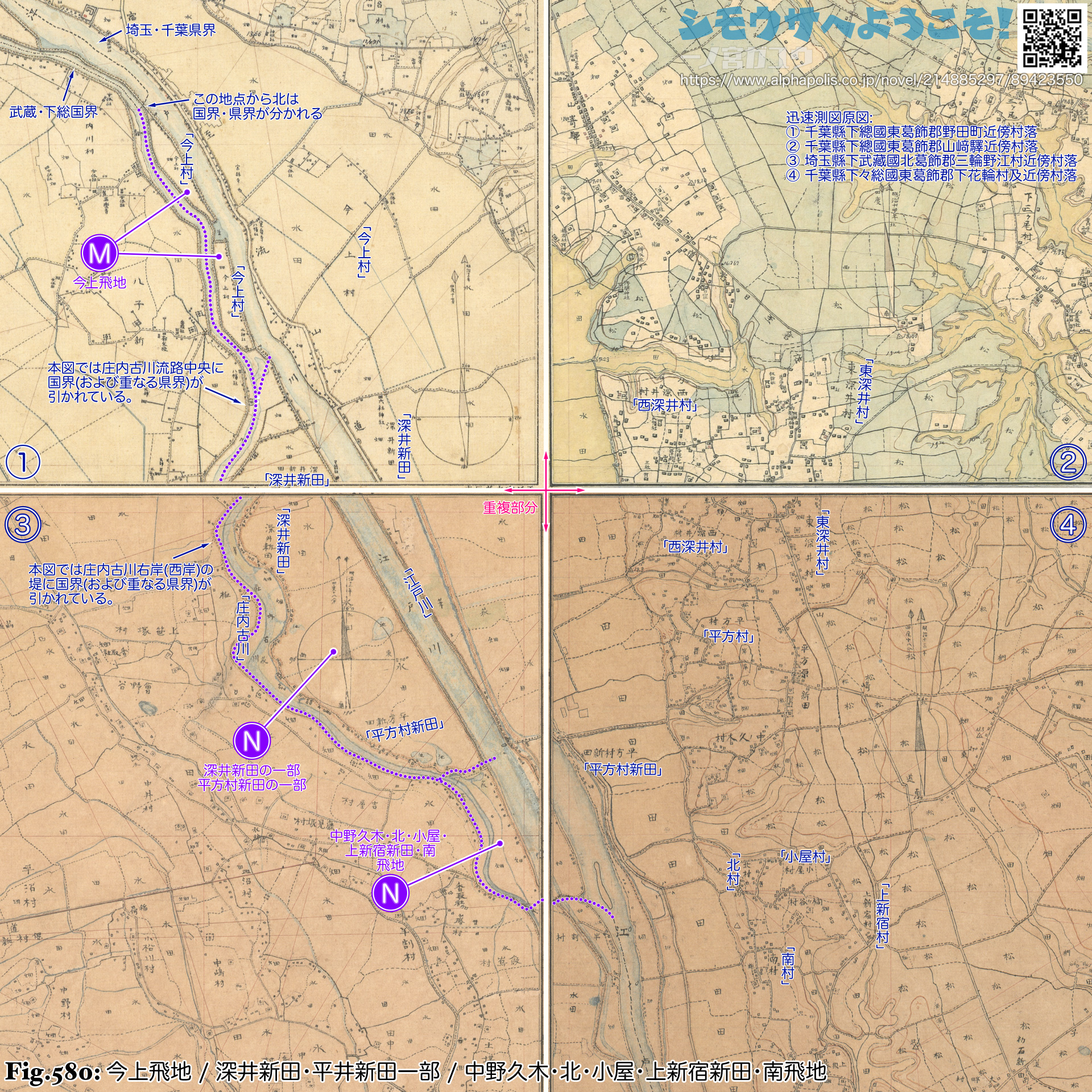

| Ⓜ | 千葉県 東葛飾郡 梅郷村 今上の江戸川以西: 下総国 (千葉県管轄) → 武蔵国 (埼玉県管轄) [明治28年 法律第24号]※45※46 |

近世 下総国 葛飾郡の今上村の一部にあたる。位置・範囲は迅速測図から特定した。

近世 下総国 葛飾郡の今上村の一部にあたる。位置・範囲は迅速測図から特定した。

Ⓚと同様、下総国 葛飾郡のうち江戸川によって分断された部分だが、時期はやや下る。江戸川 (新川) と庄内古川 (旧流路) の合流地点は、享保14年(1729) に下流へ移され、江戸川は直線化、2つの川は分離された。これによって分断された部分の上流部が当地であり、国界である旧流路と新流路の間の狭隘な中洲状の土地だった。現在は河川敷 (運動公園) になっている。

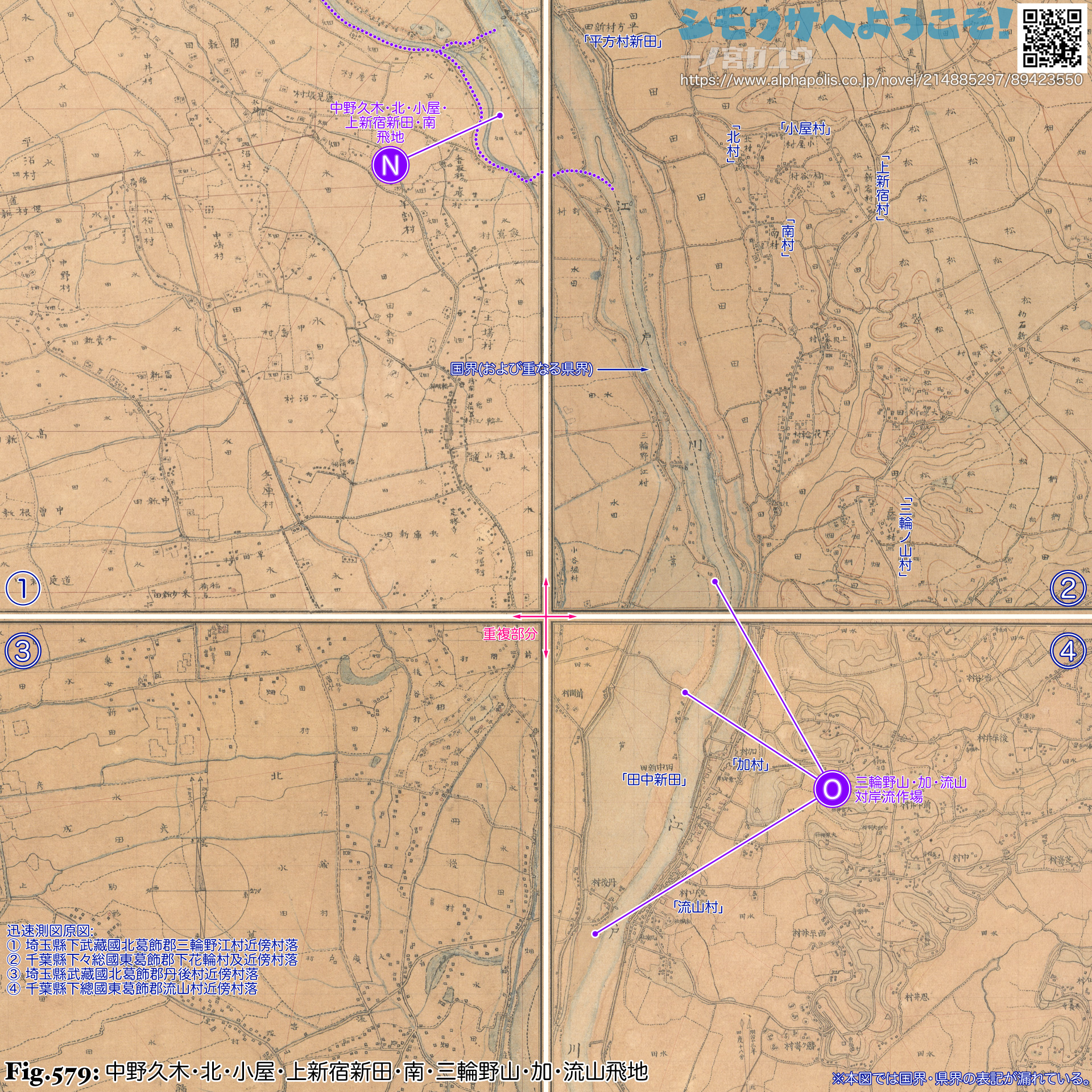

| Ⓝ | 千葉県 東葛飾郡 新川村 深井新田・平方村新田・中野久木・北・小屋・上新宿新田・南の江戸川以西: 下総国 → 武蔵国 [明治28年 法律第24号]※47※46 |

近世 下総国 葛飾郡の深井新田、平方新田、中野久木村、桐ケ谷北村、北村・小屋村 新田、上新宿新田、桐ケ谷南村のそれぞれ一部にあたる。位置・範囲は迅速測図から特定した。

[深井新田・平井新田の一部]

Ⓜの下流部だが、面積が広く、現在も吉川市の「深井新田」「平方新田」として地名が残る。景観もほとんど変わらず、庄内古川に沿って発達した自然堤防上に家屋が並び、その後背湿地が水田となっている。なお、下総国 葛飾郡 (東葛飾郡) として残った部分は流山市の「深井新田」「平方村新田」である。

[中野久木・北・小屋・上新宿新田・南の飛地]

享保14年(1729) の分離後、江戸川 (新川) と庄内古川 (旧流路) はここの北側で合流していた。その後、寛政12年(1800) に合流地点はさらに下流へ移され、江戸川と庄内古川は分離された。

飛地はこれによって分断された部分であり、時期は異なるものの Ⓛと同様の中洲状の土地だった。現在は河川敷 (運動公園) になっている。

飛地はこれによって分断された部分であり、時期は異なるものの Ⓛと同様の中洲状の土地だった。現在は河川敷 (運動公園) になっている。

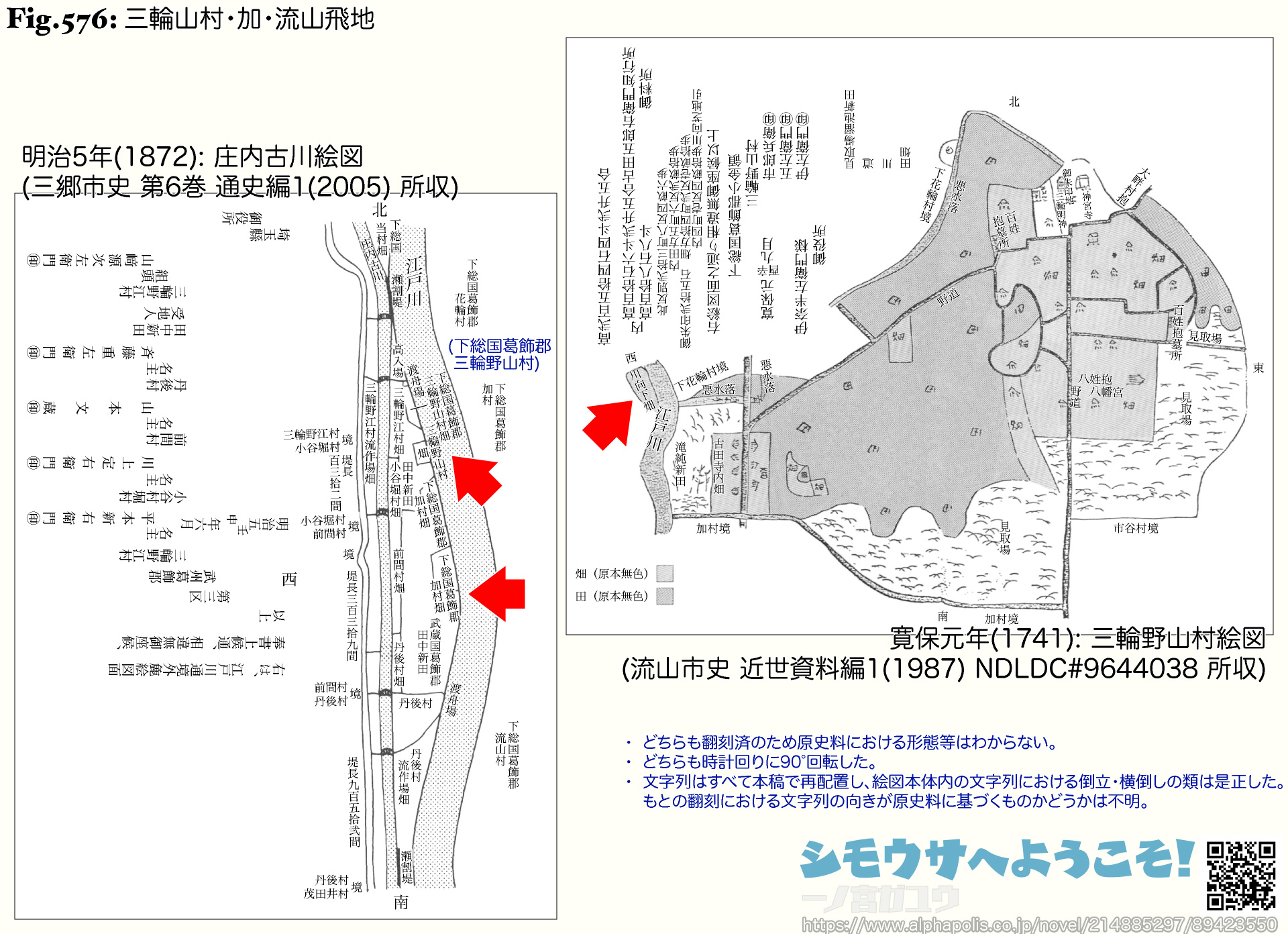

| Ⓞ | 千葉県 東葛飾郡 流山町 三輪野山・加・流山の江戸川以西: 下総国 (千葉県管轄下)→ 武蔵国 (埼玉県管轄下) [明治28年 法律第24号] |

近世 下総国 葛飾郡の三輪山村・加村・流山村のそれぞれ一部にあたる。位置・範囲は、おおまかな位置のみ示した。

寛保元年(1741) の「三輪野山村絵図」※49には、江戸川の対岸 (西岸) に「川向下畑」という小さな区画の耕地が描かれている。また明治5年(1872) の「庄内古川絵図」※50にも江戸川の対岸に「下総国葛飾郡三輪野山村畑」と「下総国葛飾郡加村畑」という区画がそれぞれ 2箇所ずつ描かれている (三輪野山村の 1箇所は国郡を省略し『三輪野山村畑』)。

三輪野山村絵図と同じ寛保元年(1741) の加村郷差出帳によれば、「川向」と肩書きされた 4.6ヘクタール (『苅流し』によって残部は 3.2ヘクタール) ほどの「葭谷」という流作場扱いの新田が存在した。流山については情報が得られないが、三輪山・加と事情が異なるとは考えづらい。

3箇所とも対岸の流路に接した不安定な流作場であることから、流路の変動にともない生じた土地であるとすれば、連続していた土地が分断されて生じたというより代替地と推定される。また新編武蔵風土記稿によれば、対岸の武蔵国 葛飾郡の田中新田は開発に失敗した無住の流作場であることから、流路の変動とは無関係に、その一部として開発に加わった拡張部分である可能性も高い。現在も土地そのものは三郷流山橋付近の中洲の一部として残っている。

| ❉45: | 原文「千葉縣東葛飾郡梅鄕村大字今上ノ内江戸川以西ハ埼玉縣北葛飾郡旭村に編入ス」。 |

| ❉46: | 法律第24号の上では郡名だけ記載されているが、北葛飾郡は武蔵国、東葛飾郡は下総国である。 |

| ❉47: | 原文「千葉縣東葛飾郡新川村大字深井新田ノ内大字平方村新田ノ内大字中野久木ノ内大字北ノ内大字小屋ノ内大字上新宿新田ノ内大字南ノ内江戸川以西ハ埼玉縣北葛飾郡三輪野江村に編入ス」。 |

| ❉48: | 原文「千葉縣東葛飾郡流山町大字三輪野山ノ内江戸川以西ハ埼玉縣北葛飾郡三輪野江村ニ大字加ノ内大字流山ノ内江戸川以西ハ埼玉縣北葛飾郡早稻田村ニ編入ス」。 |

| ❉49: | 流山市史 近世資料編1(1987) 所収 (翻刻版)。 |

| ❉50: | 三郷市史 第6巻 通史編1(1995) 所収 (翻刻版)。 |

明治19年(1886) の公文式制定以前の法令は、布達・布告・達といった形式や主体は明確化されていても、個々の事案についてはその所轄や決定過程・相互の効力・周知方法はあまり明確でない。

国界の変更についても、明治28年(1895)・明治29年(1896) は法律第24号 (明治28年3月27日付・官報 3月30日) および法律第40号 (東京府埼玉県千葉県茨城県境界変更法、明治29年3月29日付・官報 3月30日) として政府から公布されているが、明治18年(1885) については東京府達甲第46号 (明治18年6月30日付) の根拠となる政府から東京府への通達がどのようなものであったのか、はっきりしない。明治18年6月30日付の官報には「警視庁・東京府 布達」の項目があって、東京府達甲第46号自体が直接的に掲載・布達されている※51。

どちらも明治期のはじめ、「正式測図」に先立って略式の方法で測量した地形図であり、迅速測図は関東地方、仮製地形図は近畿地方のものをいう。測量はそれぞれ明治13〜19年(1880〜1886)・明治17〜23年(1878〜1891)、迅速図・仮製図は略語。近代に入って間もない時期の測量であるため、近世末期の景観がほとんどそのままに記録されている。略式であるのは測量方法だけであり、地図としての完成度はその後の正式図と比較しても遜色ない。

迅速測図の正式名称は「第一軍管 (師管) 地方迅速測図」、発行は「参謀本部陸軍部測量局」または「陸地測量部」、はじめ前者、明治21年(1888) 以降は後者とされる※52。たとえば明治20年(1887) 8月26日出版の「二子村」は「品川及横浜近傍第三号 (第一軍管地方迅速測図)」で発行は「大日本帝国参謀本部陸軍部測量局」※53、「市川駅」は「東京近傍第三号 (第一軍管地方迅速測図)」で発行は「参謀本部陸軍部測量局」※54、明治23年(1890) 再版の「下谷区」は「東京近傍第五号 (第一師管地方迅速測図)」で発行は「陸地測量部」※55。

仮製地形図は「京阪地方仮製地形図」と呼称されることが多いが (一部では『大阪地方〜』)、地形図自体には単に「仮製地形図」としか記載されていない。たとえば「神戸」は「兵庫十五号 (仮製地形図)」※56、「須磨村」は「堺十六号 (仮製地形図)」※57。

なお、名称に縮尺を含める場合、迅速測図は「第一軍管 (師管) 地方2万分の1迅速測図」など、仮製地形図は「京阪地方2万分の1仮製地形図」「京阪地方仮製2万分の1地形図」など。迅速測図 (迅速図)・仮製地形図 (仮製図) とも、広義には明治前期に同様の略式の方法で測量した地形図の総称である。

文字どおりに迅速測図の原図。水彩絵の具で彩色されていることを大きな特徴とする。これはその後採用されなかったフランス方式によるためであり、原図を基にした迅速測図はドイツ方式で製図され、一色刷りで発行された。

「原図」とそれを整えたものの関係である以上、地形図としての全般的な情報量に関して両者に大きな違いはない。しかし、原図でなければ得られない情報もあり、たとえば植生や低湿地における水域・荒地の表現は迅速測図より多彩であり、また水田と畑地の区別も明瞭なため、低地の微小地形を検討するのに重宝する。もっとも原図という性質上、担当者の違いに起因するばらつきや不整合、また誤りや漏れを含んでいる可能性のほか、正確な意図の不明な表現が存在する、といったようなことには注意しなければならない。また当然ながら、迅速測図を作成する段階で書き加えられている情報は原図には存在しない。たとえば、原図で確認可能な田畑の区画は小道 (農道) で区切られるところまでであり、その内訳 (畔で区切られた最小区画) はわからない。原図で多彩であるのは「表現」であって、「記号」として定式化された情報量は迅速測図のほうがもちろん多い。

一括して覆刻販売されたときの主題は「明治前期手書彩色関東実測図」、のち個別または地区単位で購入可能になったものは「明治前期測量2万分1フランス式彩色地図」、どちらも副題は「第一軍管地方二万分一迅速測図原図覆刻版」だが、後者は販売形態の関係か、あったりなかったり統一されていない。国土地理院の古地図コレクションにおける総称は「迅速測図原図 (フランス式彩色図)」。

全体の半数ほどには枠外に「視図」と呼ばれる風景・事物のスケッチが描かれている。ほとんどは簡単で小さなものが 1〜2点含まれているに過ぎないが、中には全面にわたって色鮮やかに描き込まれいているものもある。いずれにせよ、当時の景観を復原するに欠かせないものであり、貴重。

| ❉51: | 原文「東京府甲第四拾六號」「千葉縣東葛飾郡欠眞間村飛地字瀧澤段別八畝拾六步當府南葛飾郡下鐮田村ヘ同段別貳町六畝拾壹步同郡當代島ヘ編入ス」。 |

| ❉52: | 「二万分一迅速測図の内容について」(1979, 清水, 歴史地理学紀要 第21巻)。 |

| ❉53: | 枠外の上部中央「二子村」、右上「品川及橫濱近傍第三號 (第一軍管地方迅速測圖」、左下「大日本帝國參謀本部陸軍部測量局」、明治14年(1881) 測量・明治18年(1885) 製版・明治20年(1887) 8月26日出版。 |

| ❉54: | 枠外の上部中央「市川駅」(『市川驛』)、右上「東京近傍第三號 (第一軍管地方迅速測圖)」、左下「參謀本部陸軍部測量局」、明治13年(1880) 測量・明治19年(1886) 製版・明治20年(1887) 8月26日出版。 |

| ❉55: | 枠外の上部中央「下谷区」(『下谷區』)、右上「東京近傍第五號 (第一師管地方迅速測圖)」、左下「陸地測量部」、明治13年(1880) 測量・明治19年(1886) 製版・明治20年(1887) 8月26日出版・明治23年(1890) 再版。 |

| ❉56: | 枠外の上部中央「神戸」(『神戶』)、右上「兵庫十五號 (假製地形圖)」、参照したものは明治20年(1887) 製版・左下「大日本帝國參謀本部陸軍部測量局」、別に民間発行者の奥付記載がある。 |

| ❉57: | 枠外の上部中央「須磨村」、右上「堺十六號 (假製地形圖)」、参照したものは明治19年(1886) 製版・明治21年(1888) 修正・明治24年(1891) 再版・明治31年(1898) 再修正、左下「大日本帝國陸地測量部」、別に民間発行者の奥付記載がある。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■124. | 下彦川戸村※2。 |

| ■125. | 彦倉村※3。 |

| ■126. | 彦野村。 |

| ■127. | 上彦川戸村※2。 |

| ■128. | 上彦名村※4※5。 |

| ■129. | 彦成村※6。 |

| ■130. | 彦音村※7。 |

| ■131. | 彦糸村。 |

| ■132. | 采女新田※11。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■133. | 笹塚村※11※8。 |

| ■134. | 駒形村※9※8。 |

| ■135. | 蓮沼村※11※10。 |

| ■136. | 仁蔵村※11。 |

| ■141. | 丹後村※11。 |

| ■142. | 大広戸村※12。 |

| ■143. | 半田村※13※14※15。 |

| ■144. | 道庭村。 |

| ■145. | 中曽根村。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■146. | 高久村。 |

| ■147. | 高富村。 |

| ■148. | 富新田※11※16。 |

| ■149. | 二ツ沼村※11。 |

| ■150. | 後谷村※11。 |

| ■151. | 前間村。 |

| ■152. | 小谷堀村※11。 |

| ■153. | 三輪野郷村※17※18。 |

| ■154. | 土場村※11。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■155. | 飯島村※11。 |

| ■156. | 中島村。 |

| ■157. | 木売新田※11。 |

| ■158. | 木売村※19。 |

| ■160. | 中野村※11※20※21。 |

| ■163. | 皿沼村※11。 |

| ■164. | 加藤村。 |

| ■165. | 半割村。 |

| ■166. | 吉屋村※11※22。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■167. | 鹿見塚村※11。 |

| ■168. | 中井村※11。 |

| ■169. | 会野谷村。 |

| ■170. | 関新田※11。 |

| ■171. | 鍋小路村※11。 |

| ■172. | 関村。 |

| ■176. | 川藤村※23。 |

| ■178. | 上笹塚村※24。 |

| ■179. | 八子村※11※25。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■180. | 下内川村※26。 |

| ■181. | 上内川村※26。 |

| ■182. | 広島村※27※28。 |

| ■271. | 田中新田※11。 |

| ■278. | 小松川村※11※29。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■140. | 三ケ尾村※30。 |

| ■147. | 山﨑村※31。 |

| ■148. | 亀山新田※32。 |

| ■149. | 今上村。 |

| ■155. | 東深井村。 |

| ■156. | 西深井村。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■157. | 中曽根下谷新田※33※34。 |

| ■158. | 深井新田※32。 |

| ■162. | 初石新田※32。 |

| ■169. | 平方村。 |

| ■170. | 平方新田※32。 |

| ■171. | 平方原新田※32。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■172. | 中野久木村※35。 |

| ■173. | 上新宿村※36※37。 |

| ■178. | 桐ケ谷北村※38。 |

| ■179. | 北村・小屋村 新田※32※39※40。 |

| ■180. | 桐ケ谷南村※41。 |

| ■181. | 桐ケ谷村※42。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■182. | 桐ケ谷新田※32※43。 |

| ■183. | 谷津・貝塚新田※32※44※45。 |

| ■184. | 大畔村※46。 |

| ■185. | 下花輪村※47。 |

| ■186. | 三輪山村※48。 |

| ■187. | 市野谷村。 |

| ■197. | 中村。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■198. | 後平井村。 |

| ■199. | 前平井村。 |

| ■200. | 加村※49。 |

| ■201. | 流山村※50。 |

| ■202. | 西平井村。 |

| ■203. | 思井村。 |

| ❉1: | 武蔵国は武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図、下総国は元禄郷帳・国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「彦川戸村」。延宝検地を期に上下に分村 (新編武蔵)。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 明応8年(1499): 「彦倉」(本土寺過去帳)、室町期〜戦国期: 「河邊彥金村」(同)、ほか。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 延文6年(康安元年,1361): 「下総州下河辺庄彦名市祭成之」(市場之祭文写、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)、至徳4年(1387): 「かさはやのしやうのうち、とかさきならひニ大さかへ、しもかわへのうちひこなのせき・つるかそねのせき・きやうとへのせき、合五ケせきの事」(大中臣長房譲状、同、応永26年(1419): 「鶴岡八幡宮領下総国下河辺庄彦名」(足利持氏御判御教書、同)、ほか。 |

| ❉5: | 「下彦名村」は存在しない。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 明応元年(1492): 「ヒコナリ」(本土寺過去帳)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉7: | 古くは彦糸村から「彦乙」として分村、正保年間(1644〜1648) までに「彦音」(新編武蔵)。 |

| ❉8: | 天保郷帳では「古者 下笹塚・駒形 村」と付記され、元禄郷帳・改定図では「下笹塚・駒形村」。地名はどれも併記される (ただし元禄改定図では小判形の外に『下笹塚』)。 |

| ❉9: | 武蔵田園簿では「駒方村」、正保年中改定図では「駒形村」。 |

| ❉10: | 明治12年(1879) 南蓮沼村に改称、したがって対応する近代の大字は「南蓮沼」。 |

| ❉11: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉12: | [新田・分村] 寛永元年(1624) 前後の開発または成立 (新編武蔵)。 |

| ❉13: | [新田・分村] 武蔵田園簿 では「半左新田」、正保年中改定図では「半右衛門新田」。 |

| ❉14: | 元禄郷帳・元禄年中改定図では「半田村」で、それぞれ「古者半左衛門新田」「古ハ半左エ門新田」と付記される。 |

| ❉15: | 天保国絵図では「半左衛門新田」。 |

| ❉16: | [新田・分村] 元禄郷帳・改定図・天保郷帳・国絵図では「高富村枝郷」と付記される。 |

| ❉17: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「宮野井新田」。 |

| ❉18: | 元禄郷帳・元禄年中改定図では「三輪野江村」、現在の表記は「三輪野江」。 |

| ❉19: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「木売川戸村」、元禄年中改定図では「古ハ木売川村」と付記される (『戸』は脱字)。 |

| ❉20: | [新田・分村] 天保郷帳では「古者中野新田」と付記され、元禄郷帳・改定図では「中野新田」。元禄郷帳・改定図・天保郷帳・国絵図では「保村枝郷」と付記される。 |

| ❉21: | 江戸期末までに再び保村の一部として把握されるようになったらしく、対応する近代の大字は「保村中野分」。書類上は明治6年(1873) の改称。 |

| ❉22: | [新田・分村] 古くは「右馬之助新田」、延宝2年(1674)「吉屋新田」に、さらに元禄11年(1698)「吉屋村」に改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉23: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「河藤村」。 |

| ❉24: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「篠塚村」、元禄郷帳・国絵図では「上笹塚村」「下笹塚・駒形 村」(地名は併記)、天保郷帳・国絵図では「上笹塚村」「笹塚村」。したがって「下笹塚村」は存在しない。 |

| ❉25: | 対応する近代の大字は「八子新田」。 |

| ❉26: | 武蔵田園簿では「内河村」、正保年中改定図では「内川村」。 |

| ❉27: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「〜新田」。 |

| ❉28: | 明治12年(1879) 南広島村に改称、したがって対応する近代の大字は「南広島」。 |

| ❉29: | 元禄年中改定図では「中井村ノ内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「庄內河邊」の「三ケ尾」(御料所方認書)。 |

| ❉31: | 天保国絵図には「山﨑村之内」と付記された「二ツ塚村」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉32: | [新田・分村] 元禄郷帳・国絵図には含まれない。 |

| ❉33: | 天保郷帳・国絵図では「西深井村之内」と付記されるが「西深井村枝郷」の誤りと思われる。 |

| ❉34: | 明治2年(1869) 西深井村・深井新田に編入され (旧高旧領取調帳抜粋、流山市史 近世資料編1,1987)、その一部になった。 |

| ❉35: | 元禄郷帳・国絵図では「中之久木村」。 |

| ❉36: | 天保国絵図には「上新宿村之内」と付記された「上新宿新田」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉37: | 元禄郷帳・国絵図では「古者新宿村」と付記される。 |

| ❉38: | 元禄・天保国絵図では「北村」。 |

| ❉39: | 村名は併記される。 |

| ❉40: | 明治初期に北村・小谷村に編入され、その一部になったものと思われる。 |

| ❉41: | 元禄・天保国絵図では「南村」。 |

| ❉42: | [中世〜織豊期] 応仁2年(1468): 「キリカヤ」(本土寺過去帳)、天正19年(1591): 「下総国葛飾郡桐谷村」(岡部氏朱印状、流山市史 近世資料編1,1987)、ほか。 |

| ❉43: | 明治初期に北・小屋・南・桐ケ谷・上貝塚・下花輪の各村に編入され (旧高旧領取調帳)、その一部となった。なお天保郷帳では、北村・小屋村は桐ケ谷北村に、桐ケ谷村・上貝塚村は「谷津村」とともに桐ケ谷村にそれぞれ含まれる (流山市史 近世資料編1,1987) |

| ❉44: | 村名は併記される。 |

| ❉45: | 明治初期に谷津村・上貝塚村に編入され、その一部になったものと思われる。なお天保郷帳では、谷津村・上貝塚村とも桐ケ谷村に含まれる (流山市史 近世資料編1,1987)。 |

| ❉46: | [中世〜織豊期] 大永4年(1524): 「大黒」(本土寺過去帳)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉47: | 天保郷帳では「古者花輪村」と付記され、元禄郷帳・国絵図では「花輪村」。 |

| ❉48: | 一般的に、また現在の表記も「三輪野山」。 |

| ❉49: | [中世〜織豊期] 永享9年(1437): 「加村」「カムラ」(本土寺過去帳)。 |

| ❉50: | [新田・分村] 慶長年間(1596〜1615)〜元和年間(1615〜1624) の成立 (流山市史 通史編1, 2001)。 |