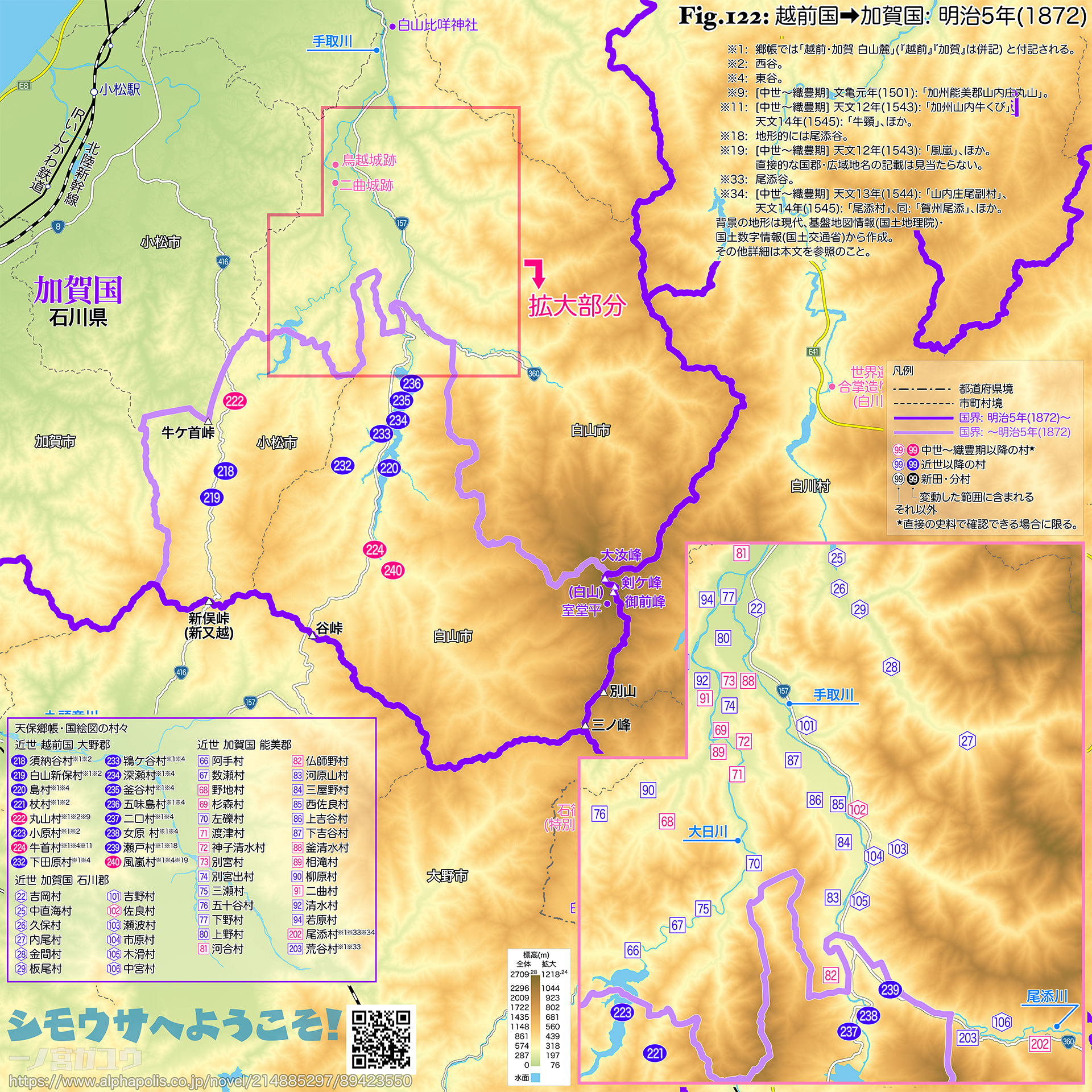

明治5年(1872) 越前国 大野郡の 16村 (東谷・西谷) は、加賀国 能美郡に移された。これにより越前・加賀の国界は古代のものに戻った。

江戸後期の白山麓十八か村は、越前国のほかの幕府直轄地などとともに本保陣屋 (代官所、のち郡代の出張所) の支配下にあった。その支配地を母体として明治3年(1870) 12月に本保県が成立し、白山麓十八か村もこれに引き継がれたが、廃藩置県とその後の府県再編の過程で明治4年(1871) 11月 本保県は福井県に統合され、さらに同12月20日 福井県は足羽県に改称された。

この過程で混乱があったようで、たとえば、明治3年(1870) 12月の本保県成立時に太政官から渡された仮高帳には「越前国大野郡」とは別に「越前国白山麓」があり、かつ尾添村・荒谷村も含む 18村が記載されている※1。また、明治4年(1871) 12月の伺書で旧・本保県は「越前・加賀白山麓十八ケ村については、これまで国郡の呼称なく、また、どの国郡にも所属してこなかった」という見解を示していた※2。文化2年(1805) に牛首村の大庄屋・十郎右衛門に尾添村・荒谷村の国郡について問い合わせたのは本保陣屋なので、その曖昧な認識が反映されたためかと推定される。また参照すれば正しい情報は得られるので、少なくともここに関係した人物たちは国絵図・郷帳を確認していないし、おそらくその存在を認識していない。

伺書には「白山麓十八ケ村の加賀・越前分割について大蔵省へ上申したことについては、前々より当県大参事の熊谷直光が金沢県へ足を運び、同県の内田大参事 (と議論し) ともども異論はない次第なので」とあるので、すでに分割するという結論には達し、大蔵省へ決定を求める状況にはあったようだ (分割後の国郡に基づく県の管轄も含む)。しかし大蔵省からは一向に結論を得られず、その一方で本保県はすでに廃止され、また「無知で愚かな農民は、ややもすれば急に方向を失いかねず」と、すでに不穏な動きがあるなか「一刀両断のご指示をしていただきたい」と、国郡・管轄県の決定を催促している※3。

結局、明治5年(1872) 3月になっても状況は変わらず、戸籍調査やその他取り締まり事項を旧・本保県から布達する旨を足羽県に連絡する書状の中で、旧・本保県は「ついに新たに設置された何県の統轄となるのか御達はなかった」といっている。なおこの書状で、白山麓十八か村を「郡名の呼称がない閑地」としつつ「昔はその多くは大野郡所属の村々」としているので※4、旧・本保県はその大部分が江戸初期 (元禄年間,1688〜1704 より前か、幕府直轄地化より前) 越前国 大野郡 で残りは加賀国 能美郡だったということは、(これはこれで誤認識ではあるものの) 理解している。明治4年(1871) 12月の伺書でいう加賀・越前分割も、この旧・本保県の認識における江戸初期の状態を前提とするものだったと考えられる。

一方、同じ明治5年(1872) 3月、牛首村の山岸十郎右衛門は 18村を仮に引き継いだ足羽県に陳情書を送り、「元本保県の見込みでは尾添・荒谷両村を加賀の地とし、(残りの) 16か村を大野郡に所属することにしたいとお伺い中とのことですが」とし、あれこれ理由を書き並べた上で「1村たりとも分割されることのないよう嘆願いたします」と求めている。ただし、その理由の中で「貧民とはいえ、皆の力を合わせてお互いに助け合い、手伝いなどし」といっているのは十郎右衛門の虚偽である※6。これを受けて 4月には、足羽県から大蔵省に決定を催促しているが、その書状※4では十郎右衛門の求めを反映し「18か村を分割すると難渋すると思われる」※5との意見が添えられている。足羽県からの求めを受けて、明治5年(1872) 5月、大蔵省は石川県 (同年 3月に金沢県から改称) と足羽県の両県に対し、共同で実地調査を行って意見書を提出するように指示した。

石川・足羽両県はさっそく予定を調整の上、7月に実地調査を行って 9月までにそれぞれの意見書※7を大蔵省に提出した。このうち石川県の意見書は、官員として帯同した郷土史家の森田平次 (柿園) による別紙が添付され、その別紙は江戸期より前の経緯を説明し、18村がすべて本来は加賀国であることを明らかにするものだった。また実地調査の結果として、牛首村・風嵐村以外の村々の交通・購買は石川県と結びついていることも説明していた。これによってか11月、太政官は 18村を加賀国 能美郡の所属・石川県の管轄と決定し、明治6年(1873) 2月までに通達書※7を送付した。ただし、明治政府が実際にどのような検討を行って 18村の国郡と管轄県を決定したのかは、かならずしも明らかではない。

「白山麓十八か村」のうち、近世 牛首・風嵐・島村・下田原村の 4村 (すべて東谷) にあたる白峰村の「白峰村史 上巻」(1962)と、近世 鴇ケ谷・深瀬・釜谷・五味島・二口・女原・瀬戸 (以上、東谷) と尾添・荒谷の 2村 (以上、尾添谷) にあたる尾口村の「石川県尾口村史 第3巻・通史編」(1981) では石川・足羽両県の対応について、それぞれ「森田平次は郷土史研究の造詣深く」(中略)「精密な沿革調査書をそえて報告したのに対し、足羽県側の報告はきわめて粗放なものであった」、「森田平次は、柿園と号し、すぐれた郷土史家であったから」(中略)「詳細な調査に基いて主張したのに対し、足羽県の報告は極めて杜撰なものであった」と評価している。しかし足羽県の意見書が「粗放」で「杜撰」だったかといえば、そうでもない。なお、須納谷・白山新保・杖・丸山・小原の 5村 (すべて西谷) にあたる新丸村の「新丸村の歴史」(1966) では特に評価はなく、経過だけが記されている。

足羽県は意見書の中で、地理的には濁清川 (現在の尾添川) を境界とするのが望ましいとし、牛首村の陳情書に沿って 18村を分割させないことだけを求め、国郡・管轄県については何も主張していない。足羽県としてはこれ以上に書くべきことはなく、牛首村の意向に沿っているのは白山争論が念頭にある。またこの濁清川 (尾添川) について、森田が石川県の意見書別紙に記載した内容は誤っており、足羽県の意見書のほうが正しい。

共同の実地調査では瀬戸村と牛首村で両県は議論を重ねており、「加賀藩の郷土史家森田柿園とその系譜」※8によれば、森田は「旧藩時代の明暦元年騒論の留記や、旧記・旧図を持参して、本来加賀国の地であることを証明してみせたので、足羽側は『閉口致シ候』と日記に記している」とある。また、大蔵省に意見書を送付するにあたっては、足羽県から石川県への書状※6に「別紙之通相伺度、即写指進申候。御縣御伺文も御送回被下度侯。此段御打合旁申進候也」、石川県から足羽県への返答※6にも「御県御伺文御廻し致披見候。且当県よりも、別紙之通取調書等相添伺度存候間、写御廻申候。仍而此段御報旁及御打合候也」とあるように、事前に草案を取り交わした上で、さらに打ち合わせも行われていた。これらからいえば、早くから状況を理解した足羽県は、必要最小限で現実的な意見に留めたのではないかと考えられる。

ある程度は結果論も含まれるが、管轄地どころか県自体の存在も流動的な状況下で、そもそも足羽県が 18村の処遇にどこまで関心があったのかはわからない。少なくとも、加賀を代表する石川県とこの時点では越前の東部だけを管轄する足羽県とでは、18村および白山への思い入れは異なるものだったかと想像される。

なお、森田は「白山復古記」の白山復古概論で「足羽官員は尾添・荒谷二村の地のみ檢査して歸縣す」としているが、自身で同記に記しているとおり、石川県は 7月22日の朝、足羽県とともに尾添村を出発、瀬戸村を経て東谷 (牛首谷) の深瀬村に到着、昼食をとって夕方に牛首村へ到着・宿泊している。この牛首村では 23日に議論も行われた。さらに 24日には牛首村から谷をさかのぼって一ノ瀬の温泉に到着し、ともに湯につかった。足羽県が帰途に着くのはこのあとになる。

石川県はさらに、25日は未明から松明を手に登山を開始、「室堂」を経由し「奥の院」まで登り切って下山、 26日は東谷 (牛首谷) をさかのぼって谷峠を越え、現在の勝山市 中心部まで到達、27日は大日峠を経て西谷 (丸山谷) に戻って新保村に宿泊、28日にようやく帰途に着いた。この行程からすれば「尾添・荒谷二村の地のみ檢査して歸縣す」になってしまうのだろうが、少し冷静さを欠いているようだ。

石川県の意見書別紙の中で、森田は「柴田勝家の甥である柴田三左衛門 (勝政) という者が勝家の命令で白山麓境の濁澄橋まで出向き、その橋の上で佐久間盛政と会い、その川をもって所領の境界としたので、川より南の瀬戸村等 16か村は、加賀国 能美郡の村落として勝家の所領になり、勝家滅亡後もそのまま越前藩の管轄となってきたところ」※9と書いているが、これでは 16村が川より南、尾添・荒谷の 2村は川より北となってしまう。実際には尾添・荒谷の 2村も川より南にある。「加賀国 能美郡」も書き誤りで、真逆の「越前国 大野郡」でなければならない。

この濁澄川・濁澄橋は、「白山一巻」所収の「金沢年寄衆 (前田孝貞等五名) ゟ今枝近義宛書状」に「柴田三左衛門 (勝政)・佐久間玄蕃 (盛政) が濁澄川の橋の上で馬を止め、この川を境界とする、とした取り決めにより、尾添村も越前の内となり、(尾添村から) 人質をも遣わす (ことになった) が (中略) 加賀の白山であるからには、越前方となるのは迷惑に思い、加賀方になったということである」※10とある。つまり「濁澄川が境界にされる可能性があったが、そうはならなかった」の前半だけをもって森田は説明している。あるいは「濁澄川を境界とて 16か村を柴田三左衛門 (勝政) へ与え支配するように取り決めたということです」※11といった簡略化された表現のほうを採用したのかもしれない。なお、この文書が要領を得ない表現の羅列であるのは、尾添村など土地の者から聞き取ったことを書き並べているためである。

加越能文庫所蔵史料、白山史料集 上巻(1979) 所収。明暦元年(1655) 〜寛文8年(1668) の争論に対応するにあたって村方・金沢の年寄衆・江戸の今枝民部 (近義) の間で取り交わされた書状が集成され、表紙には寛文6年(1666) の日付がある。「金沢年寄衆 (前田孝貞等五名) ゟ今枝近義宛書状」は、細目次で寛文6年(1666) 9月12日の文書となっているが、実際の書状では奥書に 9月12日としか書かれていない (干支もない)。

白山一巻と同様に、往復の書状を加賀藩が保存のために集成したもの。白山争論一件は、争論発生時の明暦元年(1655) 7月から明暦3年(1657) 7月まで、白山収公一件は、裁許時の寛文8年(1668) 8月から寛文10年(1670) 1月まで。白山収公一件の「明暦元年未八月十二日・同十五日・同十九日日付に而、江戸民部方より、対馬・玄蕃・因幡・大学・内膳方へ来る書状三通之趣を受、九月十二日右五人より御請之留」が同文書であり、この表題 (史料名) のとおり明暦元年(1655) 9月の文書として扱われている。白山争論一件・白山収公一件とも白山所属争論(1934) 所収。

白山争論記は、白山争論一件・白山収公一件に先行して明治期に森田平次 (柿園) がまとめたもの。書状は取捨選択されている。「明暦元年九月聞取書之内」が同文書であり、やはり表題 (史料名) のとおりに明暦元年(1655) 9月の文書として扱われている。ただし、前者の最後の 2項目と奥書部分は省略されている。白山史料集 上巻(1979) 所収。

一方、白山復古記は、森田平次が当事者として関与した明治期の一件を排仏毀釈までまとめた記録。基本的に白山争論記と同じように史料を時系列に集成したものだが、末尾に「白山復古概論」として概要がまとめられている。白山所属争論(1934) 所収。

| ❉1: | 「本保県創置につき布告ならびに管轄仮高帳」、福井県史 資料編10 近現代1(1983) 所収、 |

| ❉2: | 「白山麓地所引渡しにつき本保県伺」、福井県史 資料編10 近現代1(1983) 所収、原文「越前加賀白山麓十八ケ村ノ儀ハ是迄国郡ノ称呼アルニアラス又何レノ国郡ニ附属スルニモ無之」。 |

| ❉3: | 原文「白山麓十八ケ村加越分割ノ儀大蔵省へ上申致シ候儀ハ兼テ当県大参事熊谷直光金沢県ニ到り同県内田大参事ニ通同シ無異議次第ニ付」「蠢愚ノ農民動モスレハ急猝方向ヲ失ヒ候ハンカ」および「一刀両断ノ御指示被成下度」。 |

| ❉4: | 石川県史(1931)・「白山復古記」所収。原文「遂に新置何縣統轄之御達は無之侯」「郡名の稱呼なき一閑地」および「古昔多くは大野郡所屬之村々」。 |

| ❉5: | 原文「十八ケ村分割相成候ては難澁之趣有之」。 |

| ❉6: | 石川県史(1931)・「白山復古記」所収。原文「元本保縣之御見込にては、尾添・荒谷兩村を加賀地へ被附、十六ケ村を大野郡に被屬度との御伺中之趣」「一村たり共分割相成不申樣奉歎願候」および「貧民とは乍申、多勢之力を以互に助合手傳等仕」。 |

| ❉7: | 石川県史(1931)・「白山復古記」所収。 |

| ❉8: | 金沢工業大学研究紀要 B 11(1988) 所収。 |

| ❉9: | 原文「勝家の甥柴田三左衞門と申者、勝家の命に依て白山麓境濁澄橋まで出馬し、橋上に於て盛政と出會、右川を以て領分の經界と約し申に付、河南瀬戸村等十六ケ村、加州能美郡の村落にて勝家の所領と成、勝家滅亡後も其儘越前藩の管轄と成来し処」。 |

| ❉10: | 原文「柴田三左衛門・佐久間玄蕃にこりすミ川橋之上ニ馬を立、此川切との約談ニて、尾添村も越前之内ニ罷成、人しちをも遣候へ共」中略「加賀之白山ニ候処ニ、越前方江罷成候儀迷惑被存、加賀方江罷成由ニ御座候」。 |

| ❉11: | 原文「にこりすミ川を切、十六ケ村三左衛門ヘ出シ支配候様ニ約談之由御座候」。 |

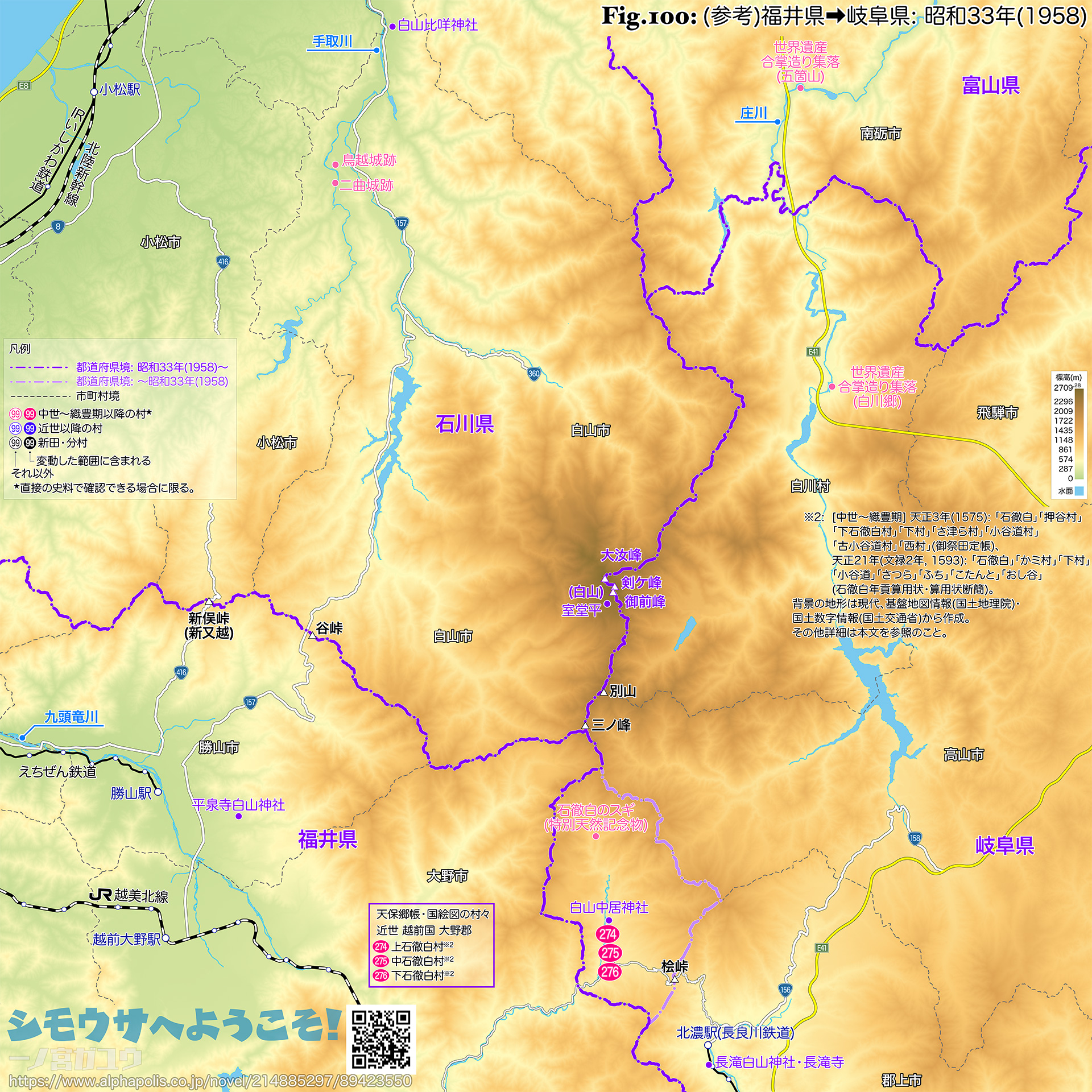

昭和33年(1958)※1、福井県 大野郡 石徹白村のうち、小谷堂・三面地区を除く主要地区 (上在所・中在所・下在所・西在所) は、岐阜県 郡上郡 白鳥町に編入された。結果として、越前・美濃の国界はこの付近で西へ移動したことになるが、当然ながらこの時点で「越前国」も「美濃国」も地域区分として用いられていない。

地形的には旧県境 (=旧国界) が分水嶺であって、石徹白村は福井県側 (越前国側) と連続している。しかし、もっとも近い福井県 大野市の市街地へは距離がある上に道のりも険しく、近代に入って道路が整備されても冬季は途絶した。一方で、長滝白山神社が所在する岐阜県 郡上郡 白鳥町とは白山信仰を通して古くから深い関係にあり、桧峠を越えれば市街地へのアクセスも難しくなかった。

地形的には旧県境 (=旧国界) が分水嶺であって、石徹白村は福井県側 (越前国側) と連続している。しかし、もっとも近い福井県 大野市の市街地へは距離がある上に道のりも険しく、近代に入って道路が整備されても冬季は途絶した。一方で、長滝白山神社が所在する岐阜県 郡上郡 白鳥町とは白山信仰を通して古くから深い関係にあり、桧峠を越えれば市街地へのアクセスも難しくなかった。

いわゆる昭和の大合併において県境をまたぐ合併・編入 (越境合併) が試みられたほかの地域と同様、ここでも編入賛成派・反対派で対立し、これに福井県側の強力な引留工作が拍車をかけ、結果として西部の小谷堂・三面地区は福井県に残ることになった。江戸期の両地区は主要地区の従属的な立場にあって、白鳥町史 通史編 上巻(1976) によれば「末社人」が居住し、社田 (神田) の小作や祭礼の下働きに従事していたという。相対的に大野市の市街地や県庁所在地に近いことも理由と考えられるが、昭和中期とはいえ山深い土地にあっては過去の経緯も少なからず影響したかと想像される。

近世 越前国 大野郡

| ■274. | 上石徹白村※2。 |

| ■275. | 中石徹白村※2。 |

| ■276. | 下石徹白村※2。 |

基本的に近代の上在所は天保郷帳・国絵図の上石徹白村、中在所・西在所は中石徹白村、下在所は下石徹白村に対応すると考えられ、小谷堂・三面はこの 3村のどれかに含められていると思われるが、厳密には不明。

| ❉1: | 昭和33年(1958) 10月15日付。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 天正3年(1575): 「石徹白」「押谷村」「下石徹白村」「下村」「さ津ら村」「小谷道村」「古小谷道村」「西村」(御祭田定帳、岐阜県史 史料編 古代・中世1,1969)、天正21年(文禄2年,1593): 「石徹白」「かミ村」「下村」「小谷道」「さつら」「ふち」「こたんと」「おし谷」(石徹白年貢算用状・算用状断簡、同)。 |