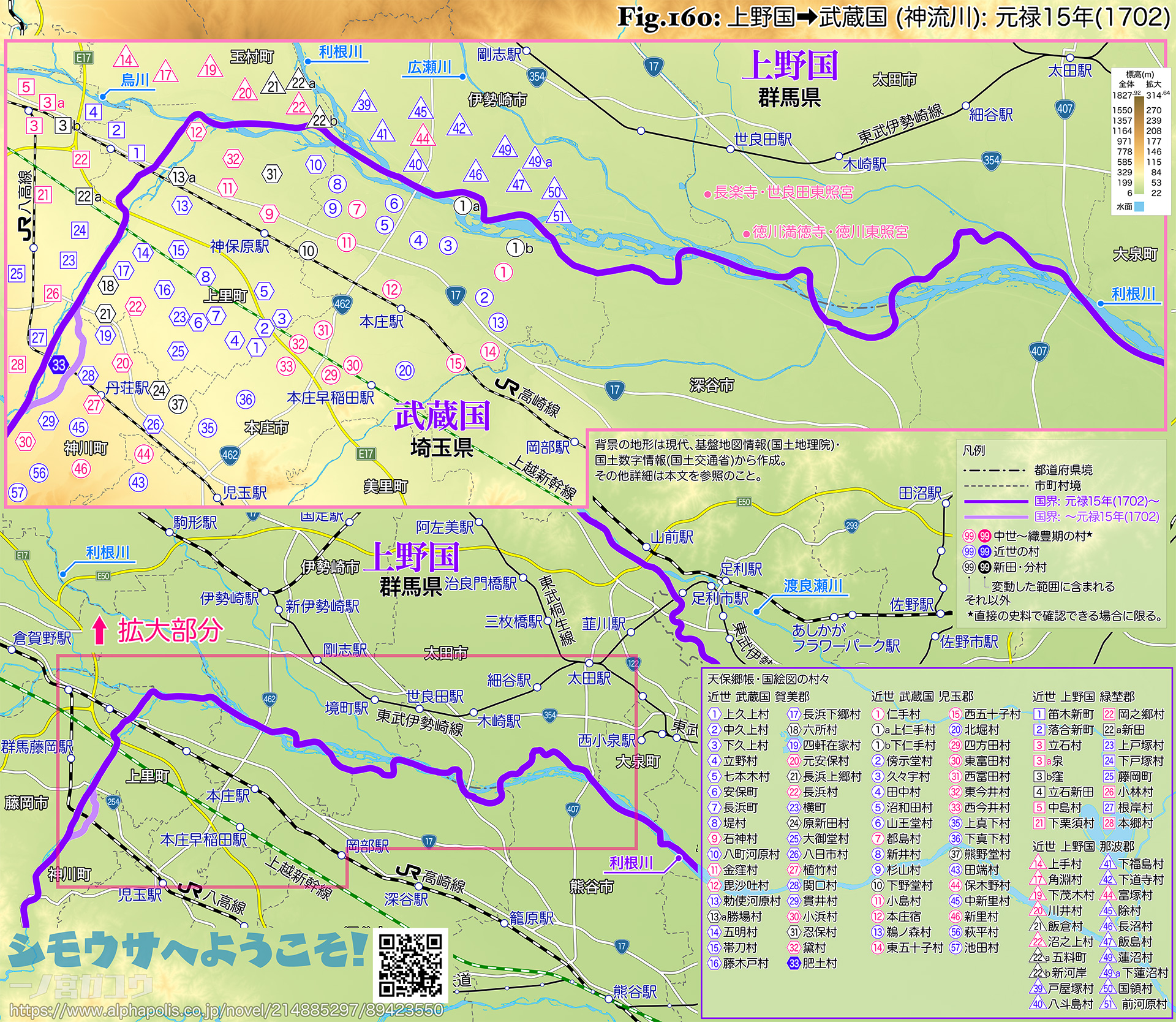

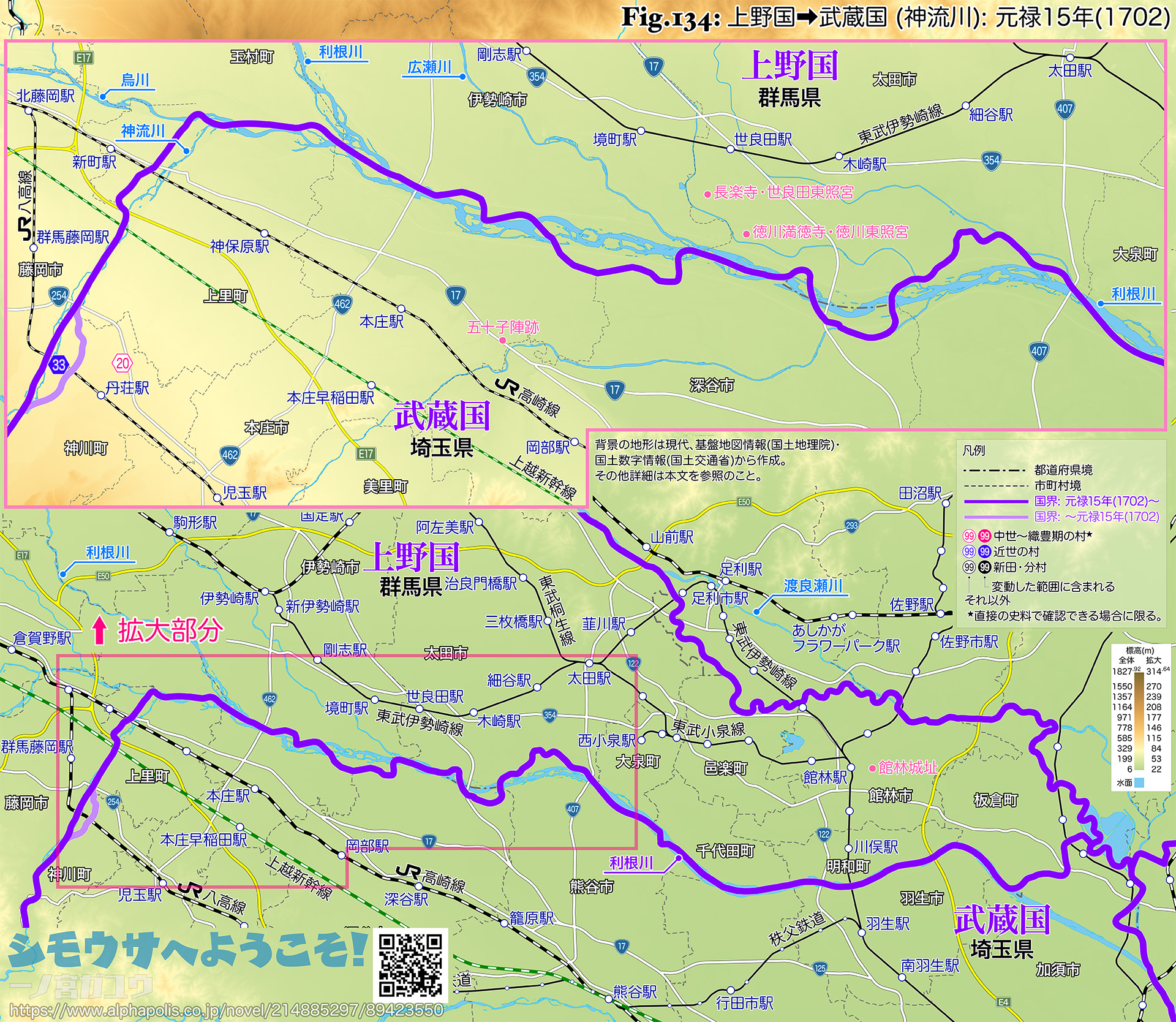

元禄15年(1702) 上野国 緑野郡 肥土村の東西で、上野・武蔵の国界は西へ移動した。

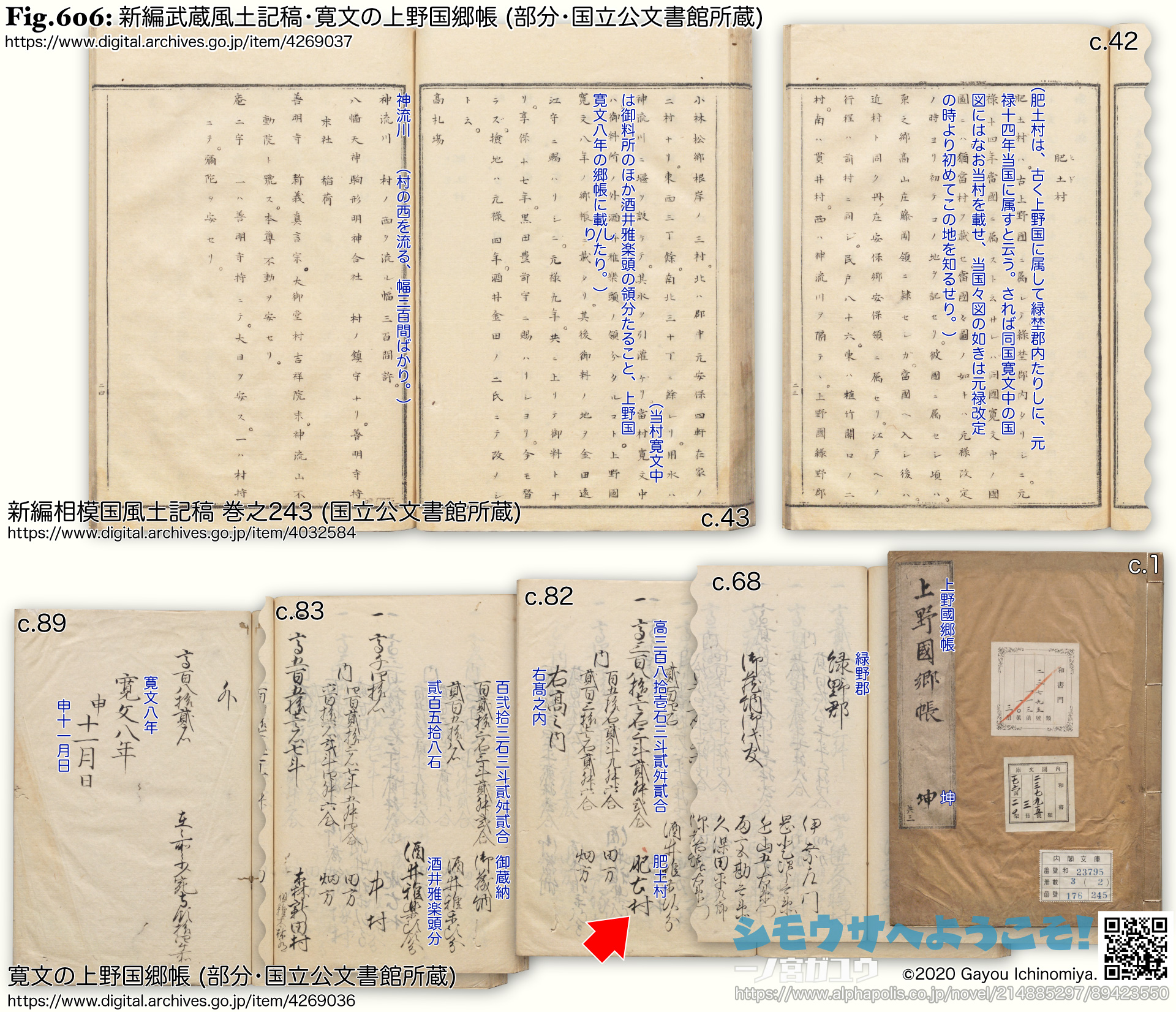

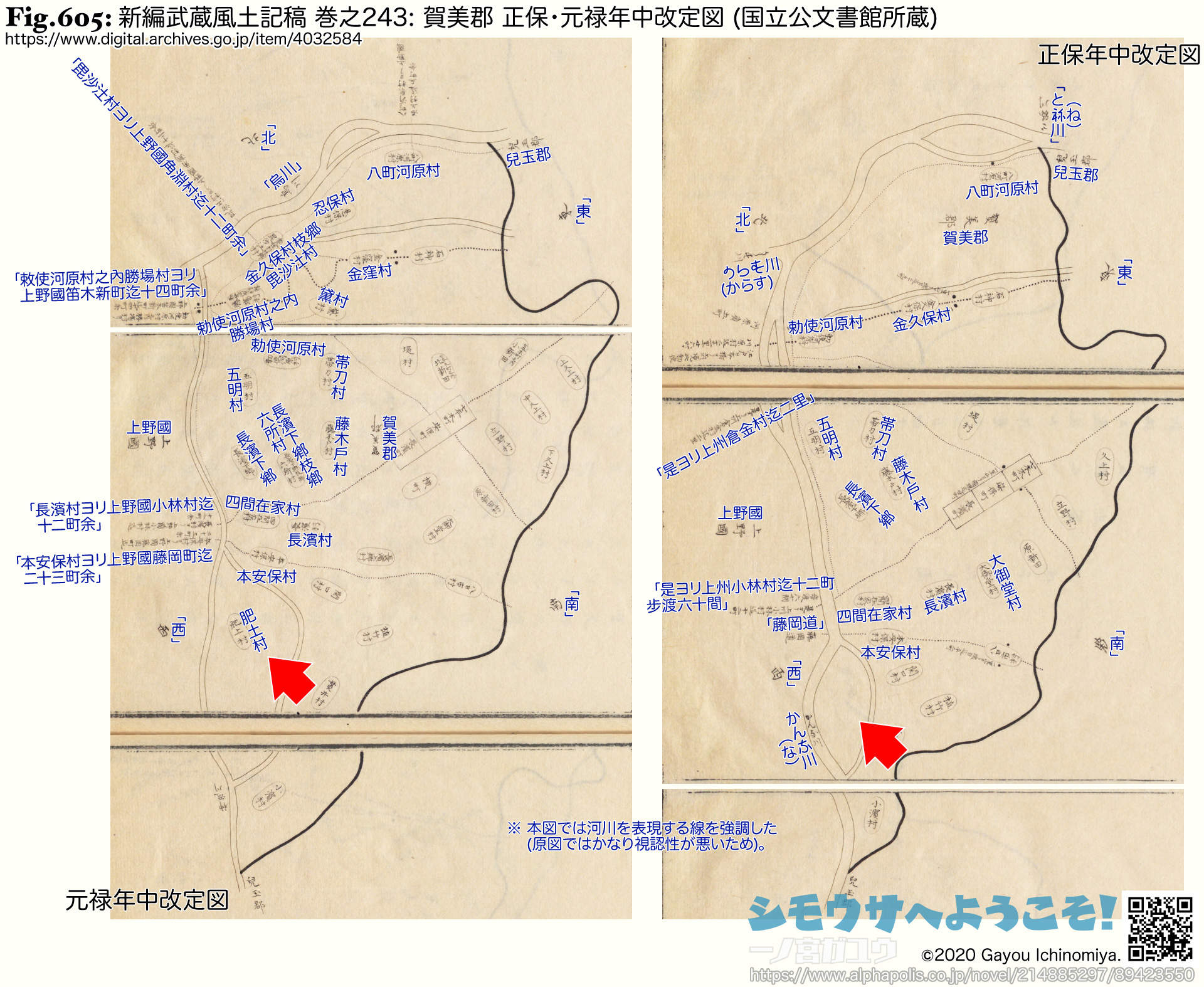

新編武蔵風土記稿には「肥土村は古くは上野国に属して緑埜 (緑野) 郡内だったが、元禄14年(1701)※2に武蔵国に属すようになった。したがって寛文の上野国絵図には肥土村が含まれ、武蔵国については元禄年中改定図から同村を含むようになった」※1※2・「寛文年間(1661〜1673) に肥土村は幕府直轄地のほか酒井雅楽頭領だったことは、寛文8年(1668) の上野国郷帳に載っている」※3とあって、実際に寛文の上野国郷帳に肥土村は含まれている。

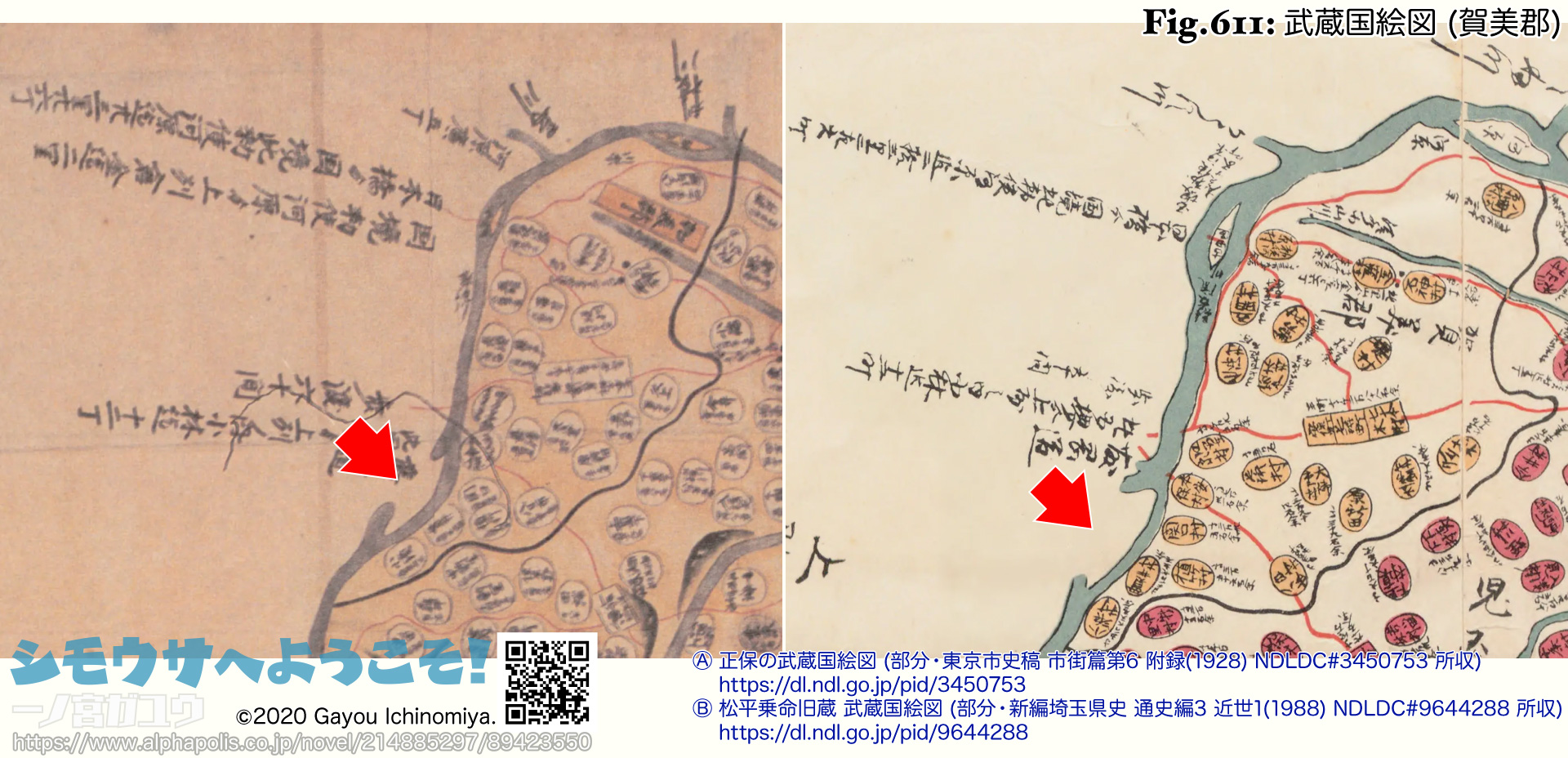

また武蔵国の正保年中改定図では中洲だけが表現され、元禄年中改定図ではここに肥土村がある。

なお、松平乗命旧蔵・東京市史稿の武蔵国絵図ではこの中洲の描写が少し異なったものになっている。

きっかけは肥土村と武蔵国 賀美郡 元安保村の間で起こった争論 (境論) だった。群馬県多野郡誌(1927/1977) で引用されている裁許絵図裏書によれば、神流川の中洲のようになっていた肥土村について東西の流れを現地で確認したところ、東側 (武蔵国寄り、古川) は不確かである一方、西側 (上野国寄り、新川) は明瞭かつすでに長くその状態になっていたことがかわった。このため以後は新川を神流川の本流とし、その中央をもって上野・武蔵の国界を定め、肥土村は武蔵国 賀美郡に編入する、との裁許が下った。

具体的な対立内容・経過はわからないが、国界が問題となっていることと位置関係から、変動前後の国界 (古川・新川) が合流する肥土村北端付近の土地の帰属が争点だったと考えられる。ここにおそらく中洲が伸長した部分があって (中洲は川下側へ成長する) 元安保村は新川が国界であるとした上で、同村から見て新川へ向かって村域を伸ばした部分は武蔵国かつ元安保村の土地であると要求したのだろう。

裁許の結果、新川が上野・武蔵の国界と定まり、肥土村は武蔵国 賀美郡に編入された。つまり国界については元安保村の主張が全面的に認められた。しかし同時に肥土村が武蔵国 賀美郡に編入されてしまったため、国界を根拠に権利を主張することはできなくなってしまった。対象の土地 (論所) の帰属がどうなったのかは、裁許絵図の本体 (表の面) を参照できないためわからない。中洲の性格上、川下側で延びても川上側は削られ、結果的に中洲全体が少しずつ川下へ移動していくものなので、論理的に判断されていれば元安保村の主張は認められなかったと考えられる。

元禄10〜15年(1697〜1702) に作成された元禄国絵図では隣国相互の確認が義務づけられ、国界を巡る未決着の争論は許容されなかった。時期が重なることから肥土村と元安保村の対立もこれが発端だったと考えられる。ただしこの場合でも、たとえば入会地として平和的に共有できていたにもかかわらず争いにまで発展してしまったというより、以前からくすぶっていたものにいよいよ火が着いてしまったといったところだろう。

裁許絵図裏書によれば、裁許絵図には「肥土村・元安保村ノ田畑・林・屋敷・水路・道路ヨリ村境ニ至ルマデ、悉ク記載シタル」(句読点・中黒は本稿で補う) という。群馬県多野郡誌(1927) 刊行時点では「埼玉県丹荘村役場所蔵」、本稿執筆時点で埼玉県立文書館には元禄15年(1702) 11月12日の日付を持つ「武蔵国賀美郡元安保村上野国緑埜郡肥土村国境論裁許絵図」(文書群番号: 目録047・文書番号: 高橋(周)家386) が収蔵されているので現存しているが、館内閲覧用も含めてデジタル化はされていない。

同じく裁許絵図裏書によれば、元安保村の主張は「先規ノ境ヨリ五明堀ヲ限川越海道ヘ引付境界相極候」だった。「五明堀」は元安保村・四軒在家村の境界付近から神流川から取水し、五明村方面へ流れていた用水だが、大御堂村方面などへ分派していた※4。「川越街道」は迅速測図原図で確認できる街道 (神流川は徒歩で渡河) と思われる。いずれにせよ前後がないため正確な文意はわからない。埼玉県立文書館には元禄14年(1702) 2月の日付を持つ「肥土村百姓上武国境改変ニ付訴状」(文書群番号: 目録047・文書番号: 高橋(周)家365) が収蔵されているが、やはりデジタル化はされていない (貴重文書の指定はないので来館すればすぐに閲覧は可能と思われる。裁許絵図は申請が必要)。肥土村の主張はわからないが、基本的に端緒は元安保村であって反論する立場だったと推定される。

| ❉1: | 原文: 「肥土村ハ、古上野国ニ属シテ緑埜郡内タリシニ、元禄十四年当国ニ属スト云。サレバ同国寛文中ノ国図ニハ猶当村ヲ載セ、当国々図ノ如キハ元禄改定ノ時ヨリ初テ、コノ地ヲ記セリ」(句読点は筆者が補う)。 |

| ❉2: | 実際には元禄15年(1702)。 |

| ❉3: | 原文: 「当村寛文中ハ御料所ノ外、酒井雅楽頭ノ領分タルコト、上野国寛文八年ノ郷帳ニ載タリ」(句読点は筆者が補う)。 |

| ❉4: | 名称および『神川町誌 資料編』(1992) 所収の『寛政八年五明堰用水取水出入訴状』に「私共五明・帯刀・長浜三ケ村組合用水之義は、神流川ゟ引込字名五明堰ト申」、同じく『四軒在家村村誌取調書上帳』に「字五明川、巾弐間・深サ五尺。右堀、元阿保村界ゟ南北八丁、長濱村・大御堂村界ニ入」(句読点・中黒は筆者が補う) とある。 |

近世 武蔵国 賀美郡

| ■1. | 上久上村※2※3。 |

| ■2. | 中久上村※2※3。 |

| ■3. | 下久上村※2※3。 |

| ■4. | 立野村。 |

| ■5. | 七本木村※4。 |

| ■6. | 安保町※5。 |

| ■7. | 長浜町。 |

| ■8. | 堤村。 |

| ■9. | 石神村※6※7。 |

| ■10. | 八町河原村。 |

| ■11. | 金窪村※8※9※10。 |

| ■12. | 毘沙吐村※11※12。 |

| ■13. | 勅使河原村。 |

| ■13a. | 勝場村※14※13。 |

| ■14. | 五明村。 |

| ■15. | 帯刀村。 |

| ■16. | 藤木戸村。 |

| ■17. | 長浜下郷村※15※21。 |

| ■18. | 六所村※13※16。 |

| ■19. | 四軒在家村※17。 |

| ■20. | 元安保村※18※19※5。 |

| ■21. | 長浜上郷村※13。 |

| ■22. | 長浜村※20※21。 |

| ■23. | 横町※13。 |

| ■24. | 原新田村。 |

| ■25. | 大御堂村。 |

| ■26. | 八日市村。 |

| ■27. | 植竹村※22。 |

| ■28. | 関口村。 |

| ■29. | 貫井村。 |

| ■30. | 小浜村※23。 |

| ■31. | 忍保村※13。 |

| ■32. | 黛村※24※25。 |

| ■33. | 肥土村※26。 |

近世 武蔵国 児玉郡

| ■1. | 仁手村※27。 |

| ■1a. | 上仁手村※13※28。 |

| ■1b. | 下仁手村※13※28。 |

| ■2. | 傍示堂村。 |

| ■3. | 久々宇村。 |

| ■4. | 田中村※29。 |

| ■5. | 沼和田村。 |

| ■6. | 山王堂村。 |

| ■7. | 都島村※30。 |

| ■8. | 新井村。 |

| ■9. | 杉山村。 |

| ■10. | 下野堂村※13。 |

| ■11. | 小島村※31。 |

| ■12. | 本庄宿※32。 |

| ■13. | 鵜ノ森村※33。 |

| ■14. | 東五十子村※34。 |

| ■15. | 西五十子村※34。 |

| ■20. | 北堀村。 |

| ■29. | 四方田村※35。 |

| ■30. | 東富田村※36。 |

| ■31. | 西富田村※36。 |

| ■32. | 東今井村※37。 |

| ■33. | 西今井村※37。 |

| ■35. | 上真下村。 |

| ■36. | 下真下村。 |

| ■37. | 熊野堂村※13。 |

| ■43. | 田端村。 |

| ■44. | 保木野村※38。 |

| ■45. | 中新里村。 |

| ■46. | 新里村※39。 |

| ■56. | 萩平村。 |

| ■57. | 池田村。 |

近世 上野国 緑埜郡

| ■1. | 笛木新町※40。 |

| ■2. | 落合新町。 |

| ■3. | 立石村※41。 |

| ■3a. | 泉※42※43※43※44。 |

| ■3b. | 窪※43。 |

| ■4. | 立石新田。 |

| ■5. | 中島村※45。 |

| ■21. | 下栗須村※46。 |

| ■22. | 岡之郷村※47。 |

| ■22a. | 新田※48。 |

| ■23. | 上戸塚村。 |

| ■24. | 下戸塚村。 |

| ■25. | 藤岡町※49。 |

| ■26. | 小林村※50。 |

| ■27. | 根岸村。 |

| ■28. | 本郷村※51。 |

近世 上野国 那波郡

| ■14. | 上手村※52。 |

| ■17. | 角淵村※53。 |

| ■19. | 下茂木村※54※55。 |

| ■20. | 川井村。 |

| ■21. | 飯倉村※56。 |

| ■22. | 沼之上村※57※58。 |

| ■22a. | 五料町※56※59。 |

| ■22a. | 新河岸※56※59。 |

| ■39. | 戸屋塚村※60。 |

| ■40. | 八斗島村。 |

| ■41. | 下福島村。 |

| ■42. | 下道寺村。 |

| ■44. | 富塚村※61。 |

| ■45. | 除村※62。 |

| ■46. | 長沼村。 |

| ■47. | 飯島村※63。 |

| ■49. | 蓮沼村※64※65※66。 |

| ■49a. | 下蓮沼村※56※67※66。 |

| ■50. | 国領村。 |

| ■51. | 前河原村※68。 |

| ❉1: | 武蔵国は武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図、上野国は寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「久上村」。 |

| ❉3: | 明治2年(1869) 上久上村・中久上村・下久上村で合併し、久城村。したがって対応する近代の大字は「久城」。 |

| ❉4: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「七本木町」。 |

| ❉5: | 現在の表記は「阿保」。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 正応元年(1288): 「武蔵国石神郷」関東下知状写、上里町史 資料編,1992) p.334、永享12年(1440): 「武州賀美郡石神村」、ほか。 |

| ❉7: | 対応する近代の大字は「石神」だが、昭和32年(1957) に「神保原町」に改称。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「金窪」(北条氏邦印判状、上里町史 資料編,1992)、織豊期: 「上野国かなくほの原」(反町大膳助申状案、同)、ほか。 |

| ❉9: | 正保年中改定図のみ「金久保村」(ほかは『金窪村』)。 |

| ❉10: | 現在の表記は「金久保」。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期]: 永禄11年(1568): 「毘沙吐・川井両地」(川井は対岸) 武田家朱印状、上里町史 資料編,1992)、天正10年(1582): 「武州金窪ひさいと原」(深谷記、同)。ただし武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれなず、村落の形成、または村の成立時期としては江戸期に入ってからと思われる。 |

| ❉12: | 元禄郷帳では「金窪村之枝郷」、元禄年中改定図では「金久保村之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「金窪村枝郷」とそれぞれ付記される。 |

| ❉13: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉14: | 元禄年中改定図・天保国絵図では「勅使河原村之内」と付記される (元禄郷帳・天保郷帳には含まれない)。ただし天保国絵図は不鮮明で判読が難しい。 |

| ❉15: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では 「長浜下郷」。 |

| ❉16: | 「長浜下郷村枝郷」と付記される。 |

| ❉17: | 武蔵田園簿・正保年間改定図・元禄郷帳・元禄年間改定図では「四間在家村」。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 寛喜3年(1231): 「武蔵国賀美郡安保郷」(鎌倉将軍家安堵下文案、神川町誌 資料編,1992)、ほか。 |

| ❉19: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「本安保村」。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 文永3年(1266): 「武蔵国賀美郡長浜郷」(関東下知状、上里町史 資料編,1992)、ほか。 |

| ❉21: | 明治2年(1869) 長浜村・長浜上郷村・長浜下郷村・六所村で合併し、長浜村。したがって対応する近代の大字は「長浜」。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 永禄13年(1570): 「植竹村」(長井政実寺領寄進状、埼玉の中世文書,1965)、直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉23: | [中世〜織豊期] 天正8年(推定,1580): 「小浜」(長井政実判物写、新編埼玉県史 資料編6 中世2 古文書2,1980)、直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉24: | [中世〜織豊期] 天正16年(1588): 「黛郷」「黛之郷」(猪俣邦憲判物写、上里町史 資料編,1992)、文禄4年(1595): 「武州賀美郡鉢形筋金窪之内黛村」(同村検地帳、同)、ほか。 |

| ❉25: | 江戸初期は金窪村の一部とされ、武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉26: | 上野国の寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図に含まれ、武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。一方、武蔵国の元禄郷帳・元禄年中改定図・天保郷帳・国絵図に含まれ、上野国の天保郷帳・国絵図には含まれない。 |

| ❉27: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「仁手」(北条氏邦印判状、上里町史 資料編,1992)、直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉28: | 天保国絵図では「仁手村之内」と付記され、郷帳には含まれない。 |

| ❉29: | 元禄年中改定図・天保国絵図にはほかに「田中村之内」と付記された「前田中村」がある (両郷帳および武蔵田園簿には含まれない)。ただし、天保国絵図は不鮮明で判読は難しい。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「宮古鴫」(北条氏邦印判状、上里町史 資料編,1992)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉31: | 文明18年(1486): 「おしまか原」(廻国雑記、上里町史 資料編,1992)、天正16年(1588): 「小嶋鄕」(猪俣邦憲判物写、同)、天正18年(1590): 「小嶋村」(信茂判物、同)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉32: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「本庄町」。 |

| ❉33: | 武蔵田園簿では「鵜森村」(正保年中改定図では『鵜ノ森村』)、現在の表記は「鵜森」。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「五十子」(北条氏邦印判状、上里町史 資料編,1992)、ほか。武蔵田園簿・正保年中改定図でも「五十子村」としてまとめて把握されている。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「四方田之村」(信茂証文、本庄市史 資料編,1976)、天正20年(推定、1592): 「同四方田之郷」(同 = 武州、徳川家奉行連署知行書立案、新編甲州古文書 第2巻,1968)。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「両富田之村」(信茂証文、本庄市史 資料編,1976)、天正20年(推定、1592): 「同西富田郷」「同とみ田郷」(同 = 武州、徳川家奉行連署知行書立案、新編甲州古文書 第2巻,1968)、ほか。 |

| ❉37: | [中世〜織豊期] 天文21年(1552): 「今井之村」(北条家印判状、新編埼玉県史 資料編6 中世2 古文書2,1980)、永禄9年(1566): 「今井郷」(北条氏禁制、同)、天正18年(1590): 「両今井村」(信茂証文、同)、ほか。武蔵田園簿・正保年中改定図でも「今井村」としてまとめて把握されている。 |

| ❉38: | [中世〜織豊期] 文永11年(1274): 「保木野村」(雑事配賦、神奈川県史 資料編1 古代・中世1,1970)、永禄6年(1563): 「同保木野之村」(同 = 武州、北条氏康・同氏政連署判物、同)。 |

| ❉39: | [中世〜織豊期] 永仁3年(1295): 「武州児玉郡新里」阿弥陀如来立像銘、新編埼玉県史 資料編9 中世5 金石文・奥書,1989)。 |

| ❉40: | 寛文郷帳では「笛木町」。 |

| ❉41: | [中世〜織豊期] 永禄6年(1563): 「上州河北根本足利領内」の「立石村」(北条氏康・氏政連署知行充行状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2j,1986)、ほか。 |

| ❉42: | [中世〜織豊期] 永禄6年(1563): 「泉・立石両郡」(〜郷、某禁制写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉43: | 天保郷帳には含まれない。天保国絵図では「立石村之内」と付記される。 |

| ❉44: | 天正年間(1573〜1592) 立石村と 1村になったという (上野国郡村誌 7 多野郡,1981)。 |

| ❉45: | [中世〜織豊期] 永禄6年(1563): 「上州河北根本足利領内」の「中嶋村」(北条氏康・氏政連署知行充行状、同)、ほか。 |

| ❉46: | [中世〜織豊期] 徳治3年(1308): 「上野國高山御厨北方內大塚中□□□」(〜栗須郷、関東下知状、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1,1984)、貞和5年(1349): 「上野國高山御厨」の「栗須鄕」(室町幕府執事高師直奉書、同)、ほか。 |

| ❉47: | [中世〜織豊期] 永禄6年(1563): 「上州河北根本足利領内」の「栗須村內同岡分」(北条氏康・氏政連署知行充行状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)、天正10年(1582): 「岡卿」(滝川一益判物写、同)、天正14年(1586): 「岡ノ郷」(神明宮造営勧進帳、多野藤岡地方誌 各説編,1976)。 |

| ❉48: | 天保郷帳には含まれない。天保国絵図では「岡之郷村之内」と付記される。 |

| ❉49: | 天保国絵図にはほかに「藤岡町之内」と付記された「山崎」「寺山」がある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉50: | [中世〜織豊期] 鎌倉期: 嘉元3年(1305): 「上野國高山・小林」旦那売券、熊野那智大社文書 第1巻,1971)、応永18年(1411): 「かんつけの國たかやま小林」借銭状、同)、ほか。 |

| ❉51: | [古代] 承平年間(931〜938): 上野国 緑野郡 土師郷、[中世〜織豊期] 永禄11年: 「道中子」(武田家朱印状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)、ほか。土師郷・道中子の比定については多野藤岡地方誌 総説編(1976)・各論編(1976) による。 |

| ❉52: | [新田・分村] 寛文郷帳では「上之手村」、中川忠英旧蔵 上野国絵図では「上ノ手村」、現在の表記は「上之手」。 |

| ❉53: | [中世〜織豊期] 文中2年(1373): 「かうつけの國つのふち」(上野國角淵、上野国角淵住人願文、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1,1984)、ほか。 |

| ❉54: | [中世〜織豊期] 文和3年(1354): 「上州玉村本木鄕」(玉村町中央公民館蔵宝塔銘、群馬県史 資料編8 中世4 金石文,1988)、天正7年(1579): 「茂木之郷」(北条高広判物、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉55: | [中世〜織豊期] 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図でも「茂木村」とまとめて把握されている。 |

| ❉56: | [新田・分村] 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図に含まれない。 |

| ❉57: | [中世〜織豊期] 永享元年(1429): 「那波」の「沼上」(鶏足寺世代血脈、新田町誌 第2巻上 資料編 上 原始・古代 中世,1987)、ほか。 |

| ❉58: | 対応する近代の大字は沼之上だが、昭和30年(1955)「五料」に改称。 |

| ❉59: | 天保国絵図では「沼之上村之内」と付記される (郷帳には含まない)。 |

| ❉60: | 現在の表記は「戸谷塚」。 |

| ❉61: | 応安6年(1373): 「上野州那波郡富墓」(蓮華院流血脈譜、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、享徳4年(推定,1455): 「富塚」(足利成氏書状案、同)、ほか。 |

| ❉62: | 現在の表記は「除ケ」。 |

| ❉63: | 明治12年(1879) 東飯島村に改称、したがって対応する近代の大字は「東飯島」。ただし、昭和30年(1955) 「飯島町」に改称。 |

| ❉64: | 天保郷帳では「古者 上蓮沼村 下蓮沼村 弐ケ村」と付記される。 |

| ❉65: | 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図では「蓮沼村」。 |

| ❉66: | 対応する近代の大字は「上蓮沼」「下蓮沼」、ただし昭和30(1955) 「上蓮町」「下蓮町」に改称。 |

| ❉67: | 天保国絵図では「蓮沼村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉68: | 明治15年(1882) 島村に編入、近代は自治体としての島村の一部 (単独で存続)。 |