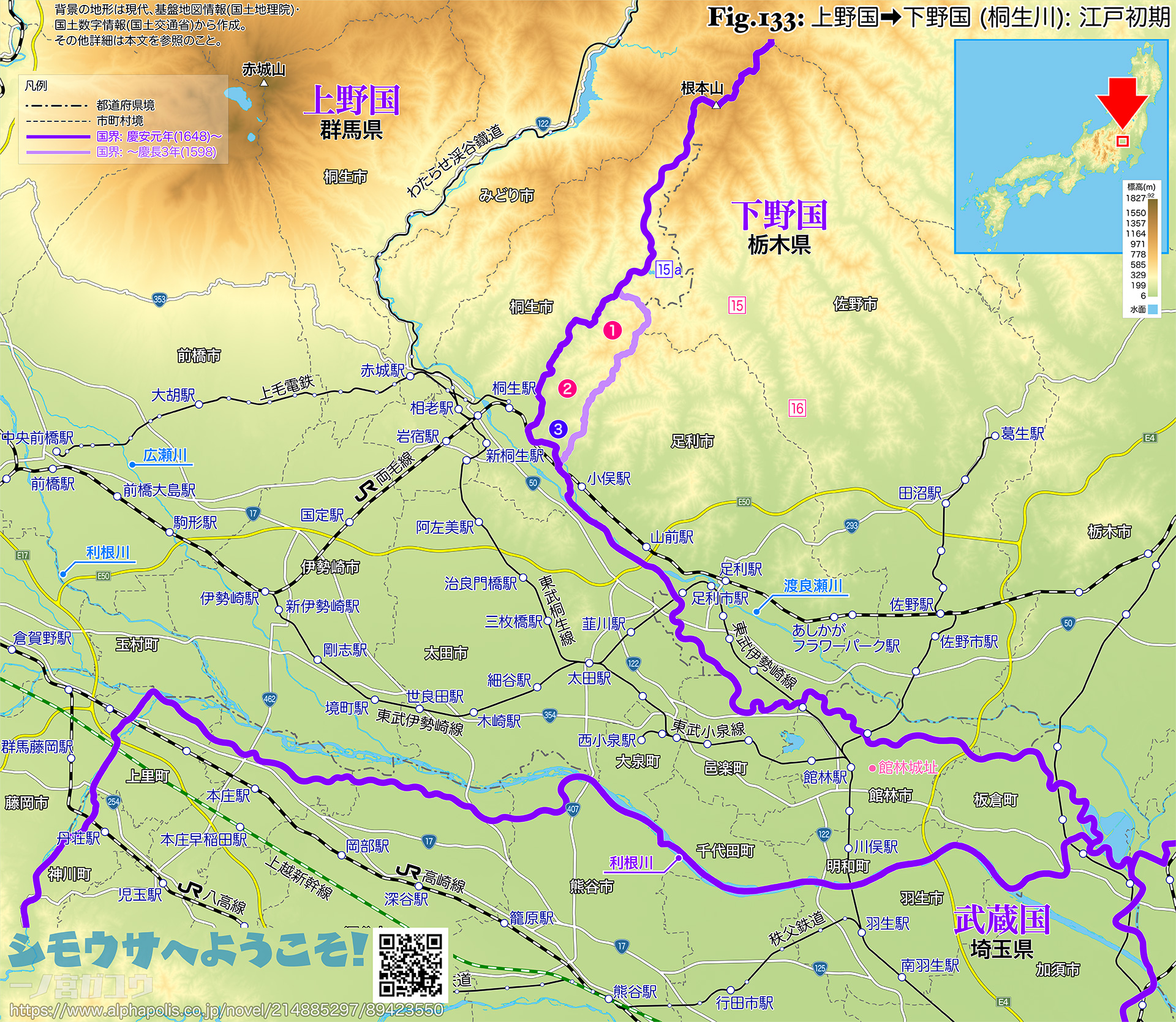

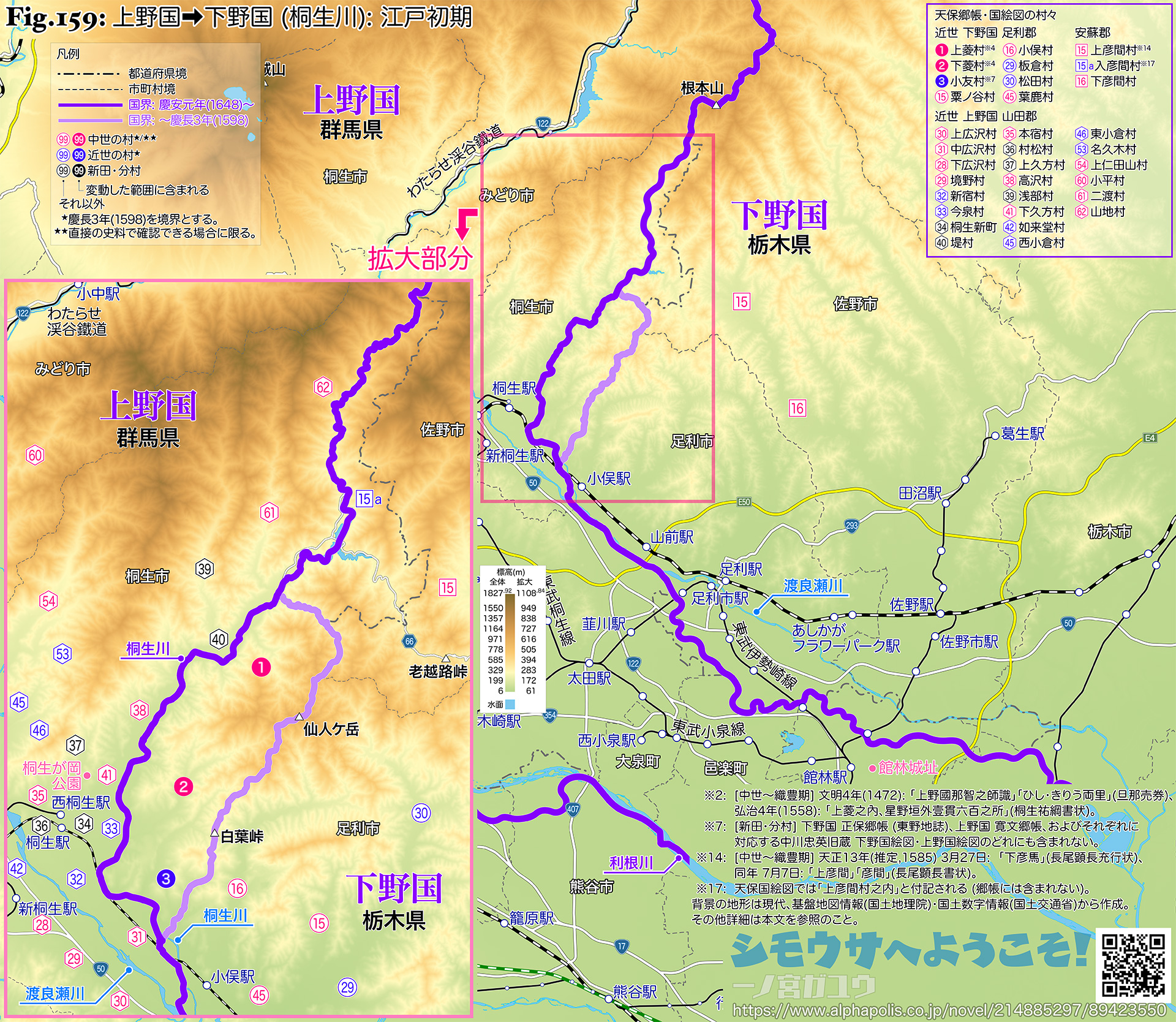

近世の上菱村・下菱村・小友村にあたる一帯 (以下『菱地区』とする) は、慶長3年(1598) 以後、遅くとも慶安元年(1648) までに上野国から下野国に移され、国界は東の稜線から西の桐生川へ変更された。

「菱」という地名が史料にあらわれるのは、文明4年(1472) の旦那売券が最初で、このとき上野国 (上州) の桐生とともに把握されている※1。その後、慶長3年(1598) 桐生領高辻※2でも「桐生領」に含まれ、同年の上菱村 検地帳表紙には「上州桐生領上菱村御検地帳」とある※3。しかしその後、上菱村・下菱村は下野国の正保郷帳 (東野地誌) とこれに対応する中川忠英旧蔵の下野国絵図に足利郡として含まれ、遅くとも慶安元年(1648) までに国界の変動があったことがわかる。

寛永20年(1643) 館林の榊原氏 (このときは第3代忠次) は陸奥国 白河へ加増・転封となって、代わりに松平乗寿が入った。上菱村・下菱村が榊原氏の旧領に含まれていたかどうかはわからないが、このとき周辺地域も含めて再構成され、その過程で国郡の見直しがあったのではないかと考えられる。ただし正確な経緯は史料上、明らかではない。

| ❉1: | 「上野國那智之師識」(『〜職』、上野国の熊野那智大社旦那職) の文脈、かつ桐生とまとめて「ひし・きりう両里」とある。文明4年(1472) 旦那売券は『熊野那智大社文書 第4巻』(1976) 所収。 |

| ❉2: | 『群馬県史 資料編15 近世7 東毛地域1』(1988) 所収。 |

| ❉3: | 『菱の郷土史』(1970)。 |

近世 下野国 足利郡※1

| ■1. | 上菱村※2※3※4※5。 |

| ■2. | 下菱村※2※3※4※5※6。 |

| ■3. | 小友村※7※8。 |

| ■15. | 粟ノ谷村※9※10※11。 |

| ■16. | 小俣村※12。 |

| ■29. | 板倉村。 |

| ■30. | 松田村。 |

| ■45. | 葉鹿村※13。 |

近世 下野国 安蘇郡

| ■15. | 上彦間村※14※15。 |

| ■15a. | 入彦間村※16※17。 |

| ■16. | 下彦間村※14。 |

近世 上野国 山田郡

| ■28. | 上広沢村※18※19※4※20※21。 |

| ■29. | 中広沢村※18※19※4※21。 |

| ■30. | 下広沢村※18※19※4※21。 |

| ■31. | 境野村※22※4。 |

| ■32. | 新宿村。 |

| ■33. | 今泉村※23※24※25※26。 |

| ■34. | 桐生新町※27※28。 |

| ■35. | 堤村※29※24※30※26。 |

| ■36. | 本宿村※30※24※26。 |

| ■37. | 村松村※30※24※26。 |

| ■38. | 上久方村※31※3※32。 |

| ■39. | 高沢村※30※33。 |

| ■40. | 浅部村※30※32。 |

| ■41. | 下久方村※31※3。 |

| ■42. | 如来堂村。 |

| ■45. | 西小倉村。 |

| ■46. | 東小倉村。 |

| ■53. | 名久木村※34。 |

| ■54. | 上仁田山村※35※19※36※20※34。 |

| ■60. | 小平村※36。 |

| ■61. | 二渡村※3。 |

| ■62. | 山地村※3。 |

| ❉1: | 下野国は正保郷帳 (東野地誌)・中川忠英旧蔵 下野国絵図、上野国は寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 文明4年(1472): 「上野國那智之師識」(『〜職』)「ひし・きりう両里」(旦那売券、熊野那智大社文書 第4巻,1976)、弘治4年(1558): 「上菱之內、星野垣外壹貫六百之所」(桐生祐綱書状、山田郡誌,1939/1973)。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 天正元年(推定,1573): 「久方・二渡・上比志・山地可致皆納之由」(由良成繁書状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 天正2年(推定,1574): 「上比志邊にて」「廣澤山之制札貳、境野之制札一差越候」(由良成繁書状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉5: | 下野国 正保郷帳 (東野地誌)・中川忠英旧蔵 下野国絵図に含まれる。 |

| ❉6: | 明治9年(1876) 下菱村・小友村で合併し黒川村、したがって対応する近代の大字は「黒川」。 |

| ❉7: | [新田・分村] 下野国 正保郷帳 (東野地誌)、上野国 寛文郷帳、およびそれぞれに対応する中川忠英旧蔵 下野国絵図・上野国絵図のどれにも含まれない。 |

| ❉8: | [新田・分村] 元禄郷帳・天保郷帳・国絵図では「下菱村枝郷」と付記される。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 宝治3年(1249): 「足利粟谷郷」(正義(足利義氏)置文案、栃木県史 史料編 中世2,1975)、観応3年(1352): 「下野國足利庄粟谷鄕」(将軍足利尊氏御判御教書、栃木県史 史料編 中世2,1975)、ほか。 |

| ❉10: | 中川忠英旧蔵 下野国絵図では「栗野谷村」(正保郷帳 (東野地誌) では『粟野谷村』)。 |

| ❉11: | 現在の表記は「粟谷」。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 永享元年(1429): 「下野州足利庄小俣」(鶏足寺世代血脈、新田町誌 第2巻上 資料編 上 原始・古代 中世,1987)、ほか。 |

| ❉13: | [古代〜織豊期] 大宝3年(推定,703): 「下毛野国足利郡波自可里」(藤原宮木簡、奈良国立文化財研究所史料 第12冊 別冊 藤原宮木簡1 解説,1978)、承平年間(931〜938): 下野国 足利郡 土師郷 (和名類聚抄)、ほか。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 天正13年(推定,1585) 3月27日: 「下彦馬」(長尾顕長充行状、栃木県史 史料編 中世4,1979)、同年 7月7日: 「上彦間」「彦間」(長尾顕長書状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉15: | 明治22年(1889) 飛駒村に改称、したがって対応する近代の大字は「飛駒」。 |

| ❉16: | [新田・分村] 下野国 正保郷帳 (東野地誌)・中川忠英旧蔵 下野国絵図には含まれない。 |

| ❉17: | 天保国絵図では「上彦間村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 弘安元年(1278): 「上野國園田御厨內廣澤鄕」(六波羅下知状、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1,1984)、延文5年(1360) 以後: 「上野国」の「広沢御厨」(神鳳抄)、ほか。 |

| ❉19: | [中世〜織豊期] 天文23年(1554) 以前: 「下仁田山之鄕・廣澤鄕、爲御料所罷預」(足利晴氏預状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986; 桐生史苑 38,1999)。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 天正13年(1585): 「桐生之惣年行事職之事」「幷ニ廣澤・仁田山之儀」(極楽院鎮良判物写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉21: | 明治9年(1876) 合併し広沢村、したがって対応する近代の大字は「広沢」。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 永禄5年(1562): 「於上州境野宿」(古河公方足利義氏充行状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉23: | 天保郷帳では「古者荒戸村」と付記され、上野国 寛文郷帳では「荒戸村」。 |

| ❉24: | 江戸初期は荒戸村、のち今泉・本宿・村松・堤の各村に分村 (桐生市史 上巻,1958)。 |

| ❉25: | 中川忠英旧蔵 上野国絵図には含まれない。上野国 寛文郷帳に含まれることや石高から考えれば写本での欠落と思われるが、詳細は不明。 |

| ❉26: | [新田・分村] [明治6年(1873) 合併し安楽土村、したがって近代の大字は「安楽土」。 |

| ❉27: | [新田・分村] 江戸期はじめの成立 (諸説あり)。 |

| ❉28: | 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図では「新町村」。 |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 貞和5年(1349): 「上野國桐生鄕堤村內」(将軍足利尊氏袖判下文写、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1,1984)、ほか。 |

| ❉30: | [新田・分村] 寛文郷帳・中川忠英旧蔵の上野国絵図には含まれない。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 元亀3年(推定,1572): 「久方」(由良成繁判物、山田郡誌,1939/1973・群馬県古城塁址の研究 補遺篇 上巻,1979)、天正元年(1573): 「久方」(由良成繁書状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉32: | 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図では「久方村」。 |

| ❉33: | 天保郷帳では「上久方村枝郷」と付記される。 |

| ❉34: | 明治9年(1876) 上仁田山村・中仁田山村・下仁田山村・須永村で合併し山田村、したがって対応する近代の大字は「山田」。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 永正9年(1512): 「大日本上野刕山田郡 須永鄕 下仁田山窟住」(観音寺石灯籠銘、群馬県史蹟名勝天然紀念物調査報告書 第4輯,1937)、ほか。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 天正12年(1584): 「仁田山之内」「しほ原・あな原・小平・しほ澤・たかつと」(中黒は筆者が補う、北条家朱印状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

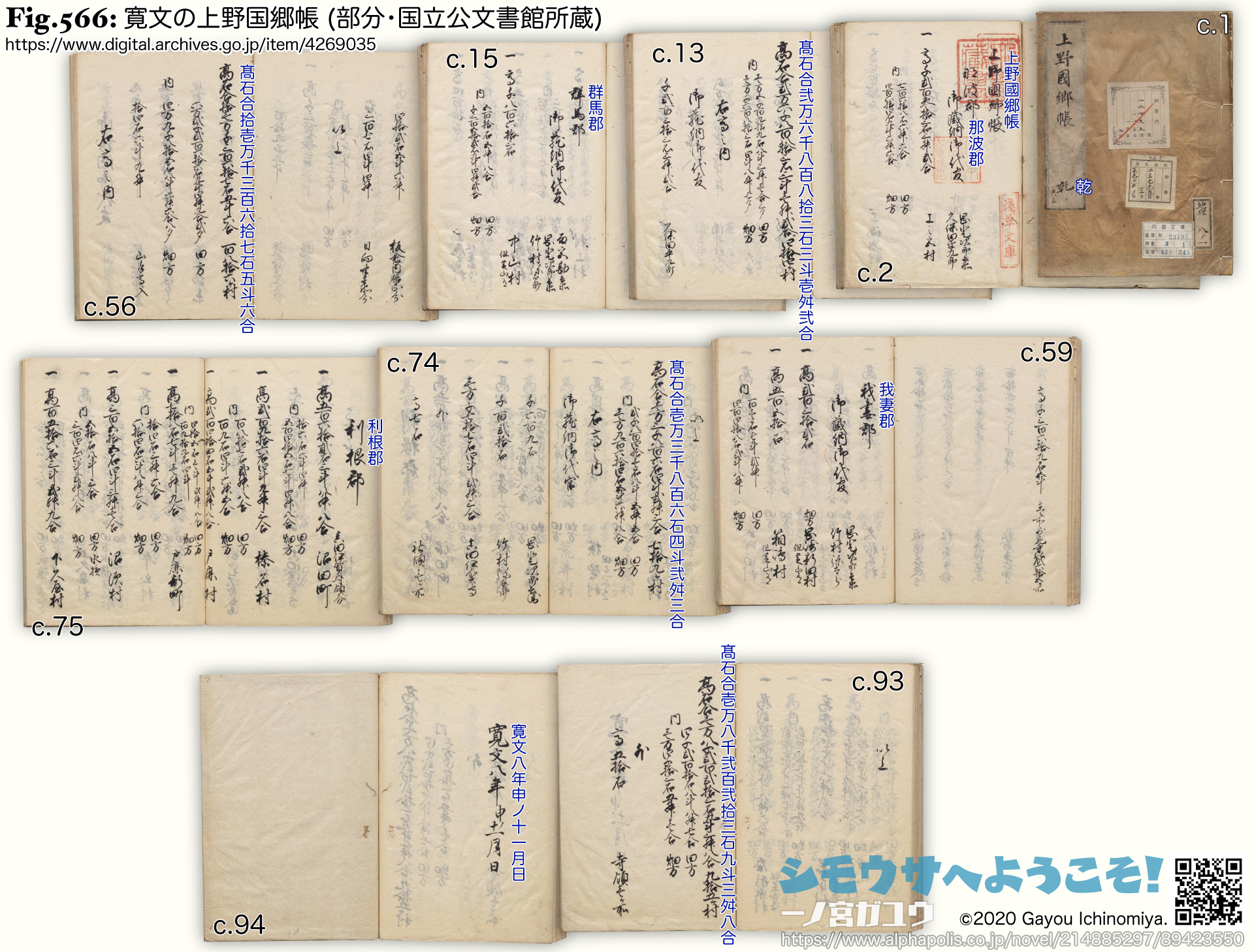

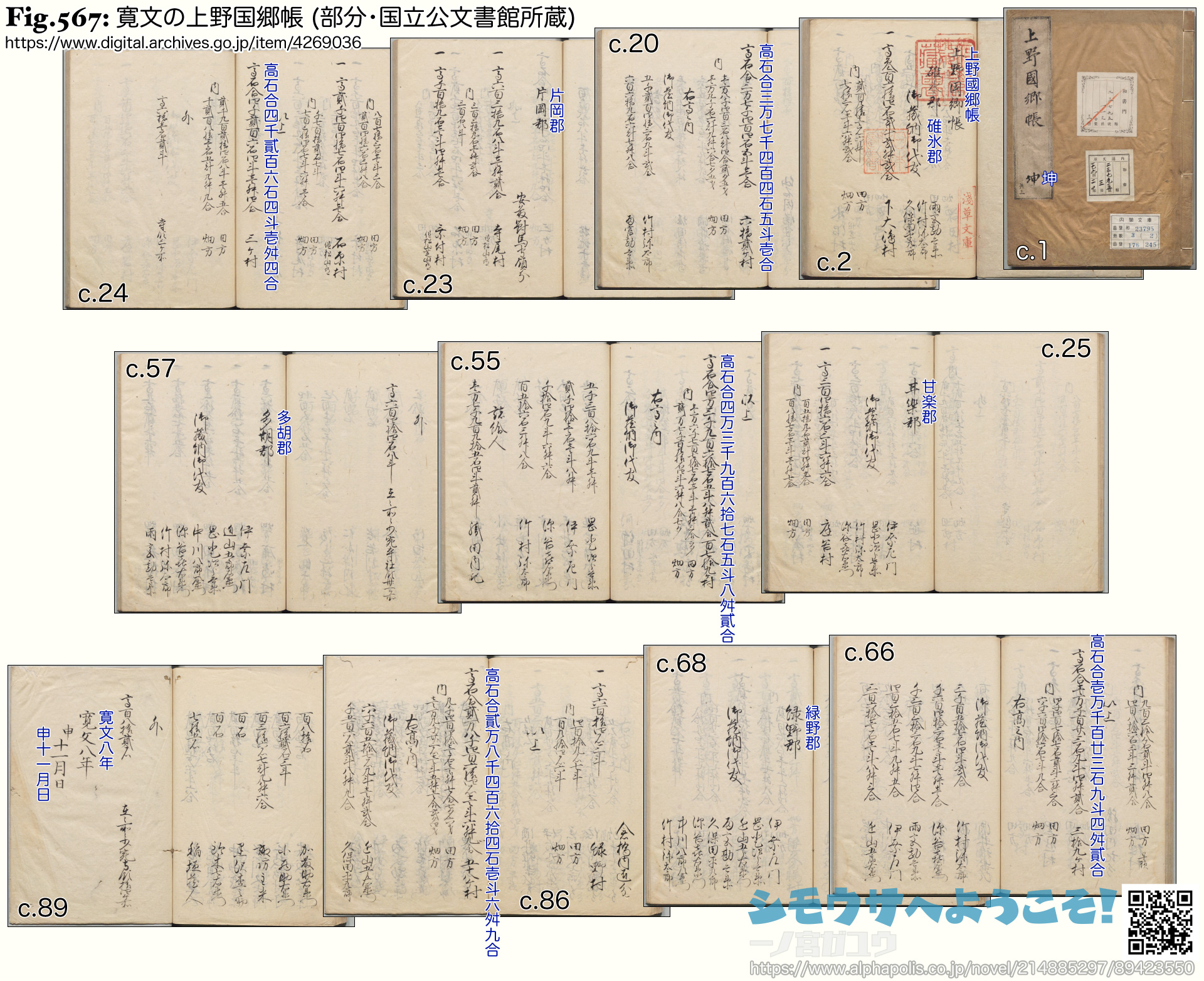

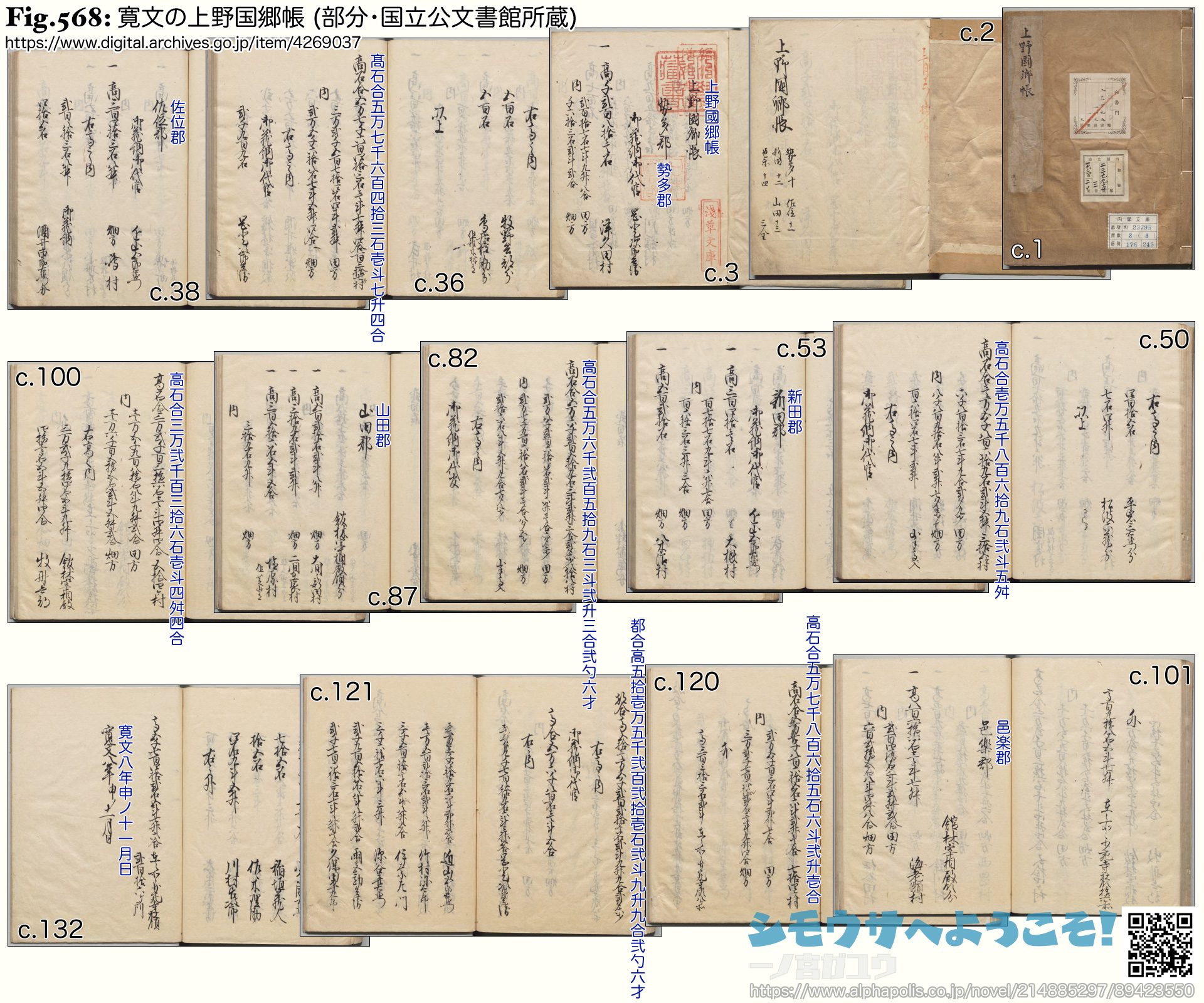

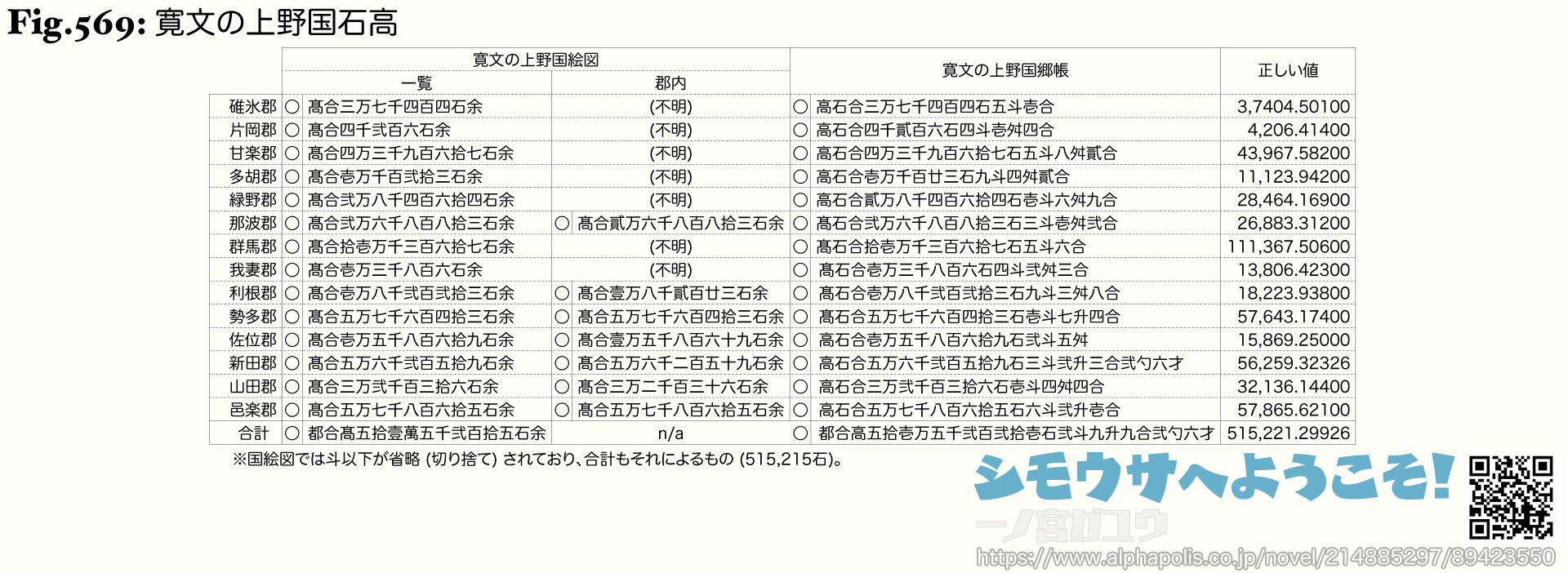

国立公文書館の所蔵・公開。表題は「上野国郷帳」、奥書に寛文8年(1668) の日付がある。

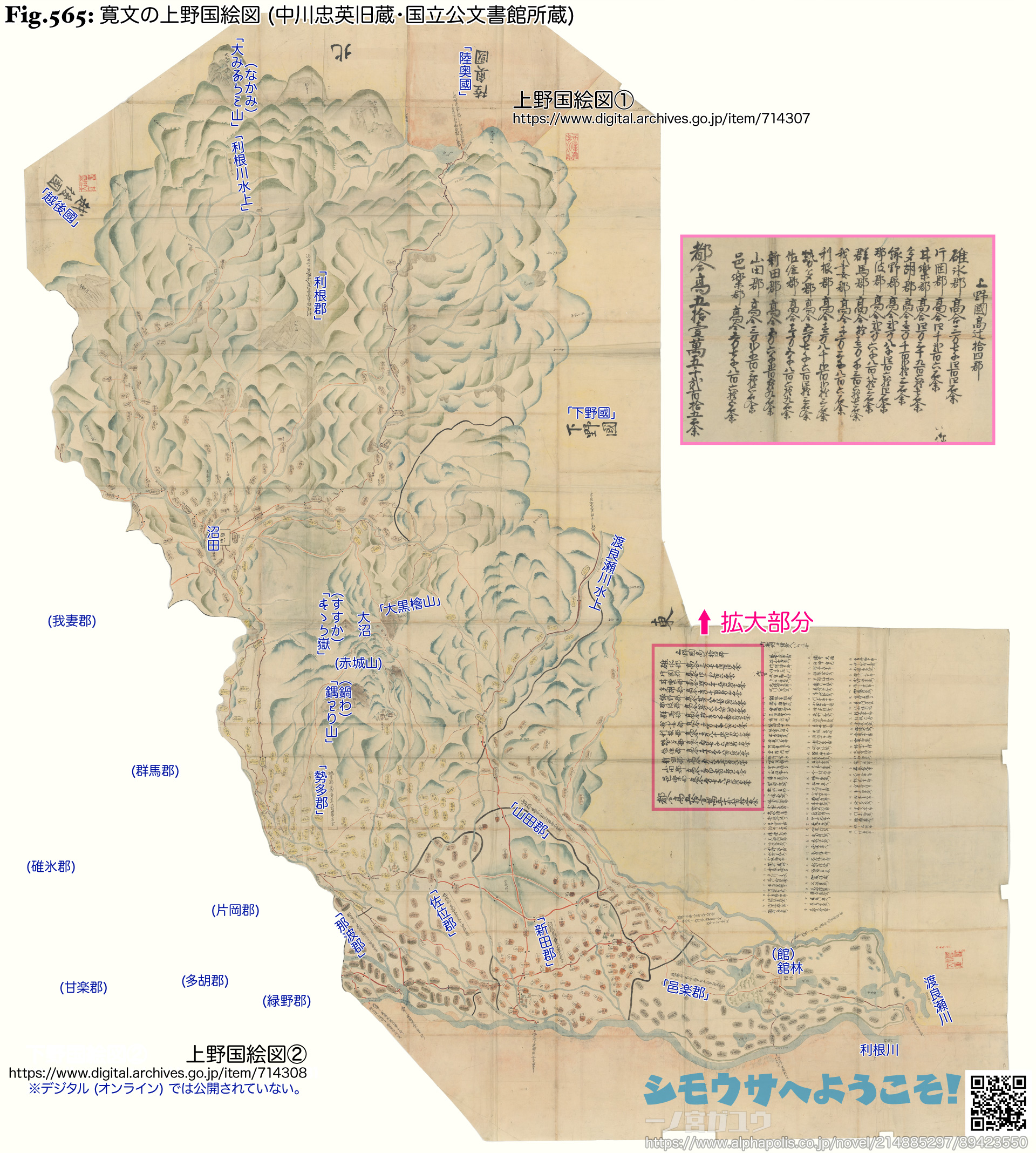

国立公文書館所蔵・公開、通称「日本分国図」に含まれる国絵図。

『内閣文庫所蔵の国絵図について(続)』(1978, 福井, 北の丸 国立公文書館報 第10号) では正保国絵図の写しと推定されているが、元禄郷帳の石高との比較による粗雑な推定であって正確ではない。

『内閣文庫所蔵の国絵図について(続)』(1978, 福井, 北の丸 国立公文書館報 第10号) では正保国絵図の写しと推定されているが、元禄郷帳の石高との比較による粗雑な推定であって正確ではない。

絵図に記載されている各郡の石高は寛文の上野国郷帳の石高と一致するので、これは寛文の上野国絵図である。

絵図に記載されている各郡の石高は寛文の上野国郷帳の石高と一致するので、これは寛文の上野国絵図である。

群馬県議会図書室所蔵の同名史料 (原本) により「郡村誌」の上野国分 (群馬県分) を刊行したもの。昭和52年(1977)から 昭和62年(1987) まで、1〜2巻/年のペースで発行された。全17巻、別に第18巻として平成3年(1991) 刊行の総索引がある。

このうち邑楽郡については、『群馬県邑楽郡町村誌材料』(1889) として当時の郡役所から先行して刊行済みであり、第17巻 (邑楽郡) もこれを活字など一新の上で復刻したものになっている。一方で解題および勢多郡村誌 1冊目 (この『冊』は原本の単位であり、各巻の内訳) の冒頭によれば、第1巻から第3巻までの勢多郡は各町村から提出された原稿のままである。残る第4巻から第16巻までの各郡は、全巻共通の凡例に「提出されたものの稿本または写し」とあり、また「群馬郡と山田郡のもので、同一町村誌の稿本と国に提出したものの写しとの二種類が保存されているものがあり、その場合は写しを省略した」とあるので、「稿本」であっても「国に提出したもの」と品質的に等しい (そうでなければ写しを収録するべきである)。解題によれば、村から提出された原稿に対して照会・実地調査が行われ、訂補されている。