延享3年 (1746) 巡検使の派遣に先立って代官が小豆島・直島を訪れた。このとき草加部村の庄屋が回答とした内容によれば、

宝永五子年、小豆島の儀、直島、女木・男木島、塩飽島とも松平讃岐守様お預り地になり、その節より始めて諸帳面等、讃岐国と書き上げ来り申し候。

とあって (句読点・中黒は筆者が調整した)、宝永5年(1708) 以後は讃岐国と記すようになったという※21。これは備前国」から「讃岐国」に変更したということではなく、単に「小豆島」としていたものに国郡を記載するようになったということだろう。時期から考えても桐生【(22) 渡良瀬川・利根川中流の変遷(桐生川)】を参照) と同様に元禄の国絵図・郷帳の作成にともなって国郡の整理が完了し、これをもって徳川政権 (江戸幕府) と在地の国郡認識は一致したようだ。

慶長の小豆島絵図によれば、渡航による距離の表示として「備前岡山渡海上八里」・「備前うしまと渡海上四里」(うしまと = 牛窓)・「播磨國宝津渡海上拾里」・「淡路國三□渡海上拾三里」(□ = 原) のように各地名に備前・播磨・淡路の国名を記載しているが、「讃岐國八嶋渡海上四里」「讃岐國引田渡海上七里」のように本来必要のない讃岐についても国名を記載している。

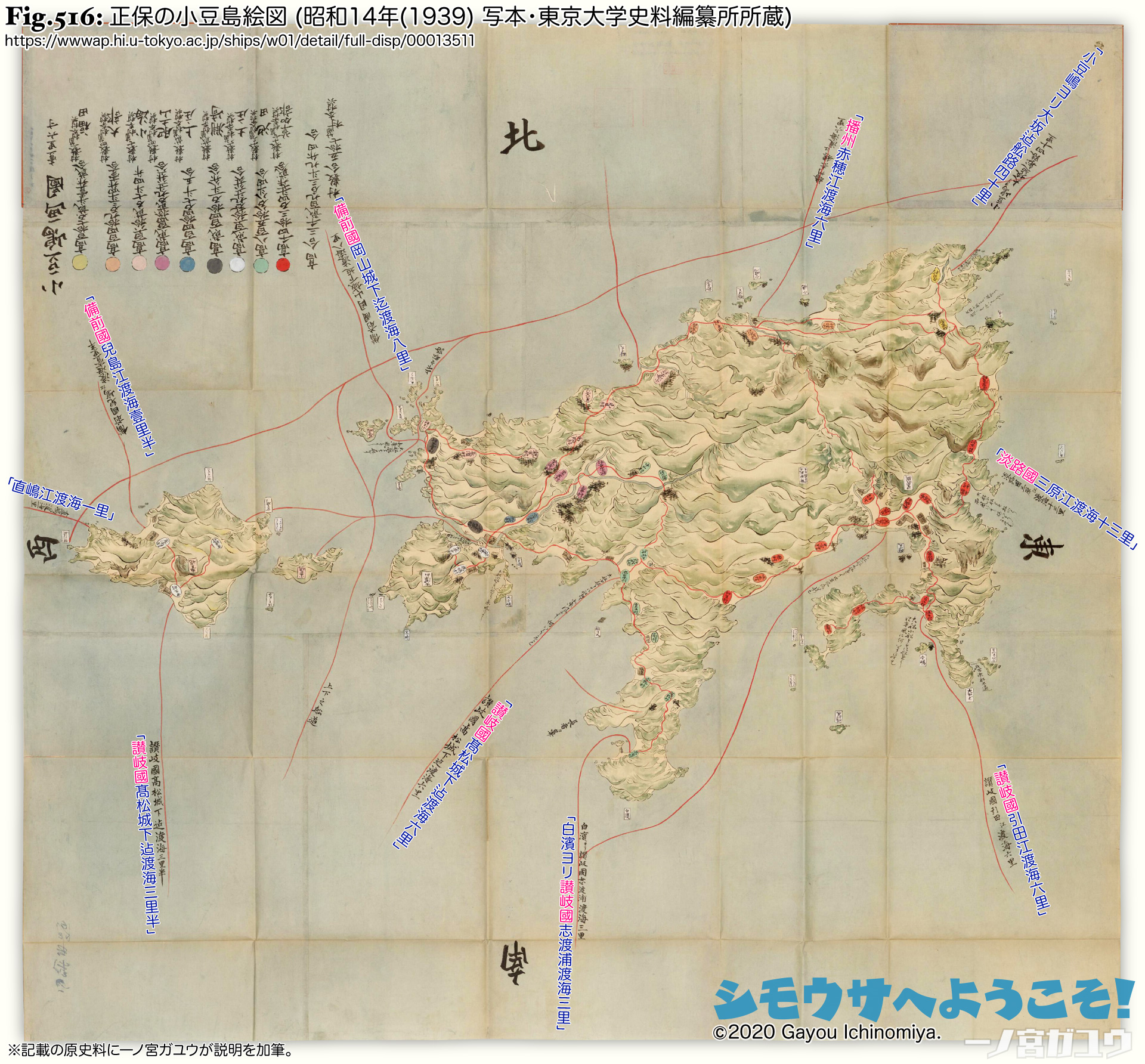

これは正保年間(1644〜1648) の作成と考えられている正保の小豆島絵図でも変わらない。ここからも小豆島はあくまでも小豆島であるとして認識されていた期間の長さがわかる。なお元禄2年(1689) の文書には「備前国小豆島土庄村」とあるといい、混乱そのものは継続していた。

これは正保年間(1644〜1648) の作成と考えられている正保の小豆島絵図でも変わらない。ここからも小豆島はあくまでも小豆島であるとして認識されていた期間の長さがわかる。なお元禄2年(1689) の文書には「備前国小豆島土庄村」とあるといい、混乱そのものは継続していた。

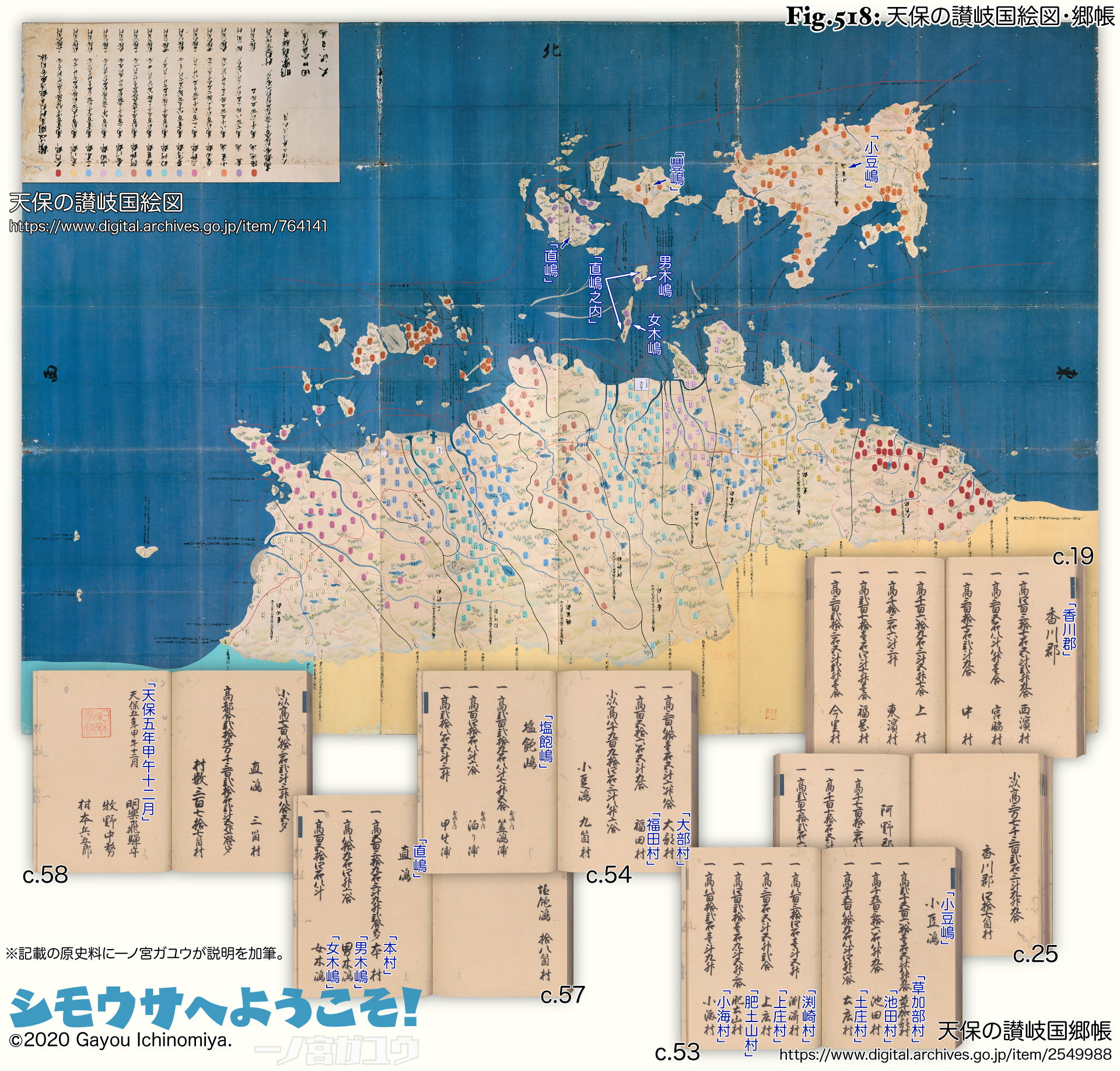

天保の讃岐国絵図・郷帳で小豆島・直島はどの郡にも含まれず、郡と同じ位置づけで「小豆島」「直島」があって、その中に各村が含まれている。

これらからいえば江戸初期には讃岐国として把握されていたと考えられるが、郡の扱いはきわめて曖昧なまま扱われたといえる。

慶長・正保の小豆島絵図は土庄町の個人所蔵の絵図であり、公開はされていない。文化遺産オンライン (『慶長小豆島絵図及び正保小豆島絵図』) や『せとうち石の島』※22で外観は参照できる。

本稿ではその個人所蔵のものを昭和14年(1939) に模写した写本を参照した。写本は東京大学史料編纂所の所蔵・公開、『小豆島絵図 慶長十年』(模写-保-283) および 『小豆島絵図 伝正保年間』(模写-保-284)。

同じ著者 (永山卯三郎) による続岡山県金石史(1954)・倉敷市史 (1960〜1964)※23は、「松浦正一著江戸時代の小豆島」を参照の上で「小豆島四海村森邦夫氏蔵小豆島志料第二笠井文書」に「元緑二巳年四月廿八日 他国持備前国小豆鳥土庄村庄屋 三郎右衛門」とあると説明している (金石史では『庄』は『荘』)。 各種図書目録などによれば、松浦の「江戸時代の小豆島」は昭和18年(1943) の「高松高商論叢」第18巻1号・2号に掲載されているようだ。

なお、角川日本地名大辞典 37 香川県(1985) の見出し「小豆島」では、新編香川叢書の「笠井家文書」を参照しているが、少なくとも「新編香川叢書 史料篇2」(1981) の笠井家文書に該当する文書はない。

| ❉21: | 『内海町史』(1974)・『池田町史』(1984)。編纂責任者および中世の通史を含む大部分の執筆は川野正雄で同じ。 |

| ❉22: | URLを記載する (リンクを張る、同サイトの表現では『リンクを貼る』) には「お問い合わせ先」への申請が必要で、その「お問い合わせ先」には住所と電話番号しか記載されていない。 |

| ❉23: | 復刻・集約版である倉敷市史 第1冊(1973) による。 |