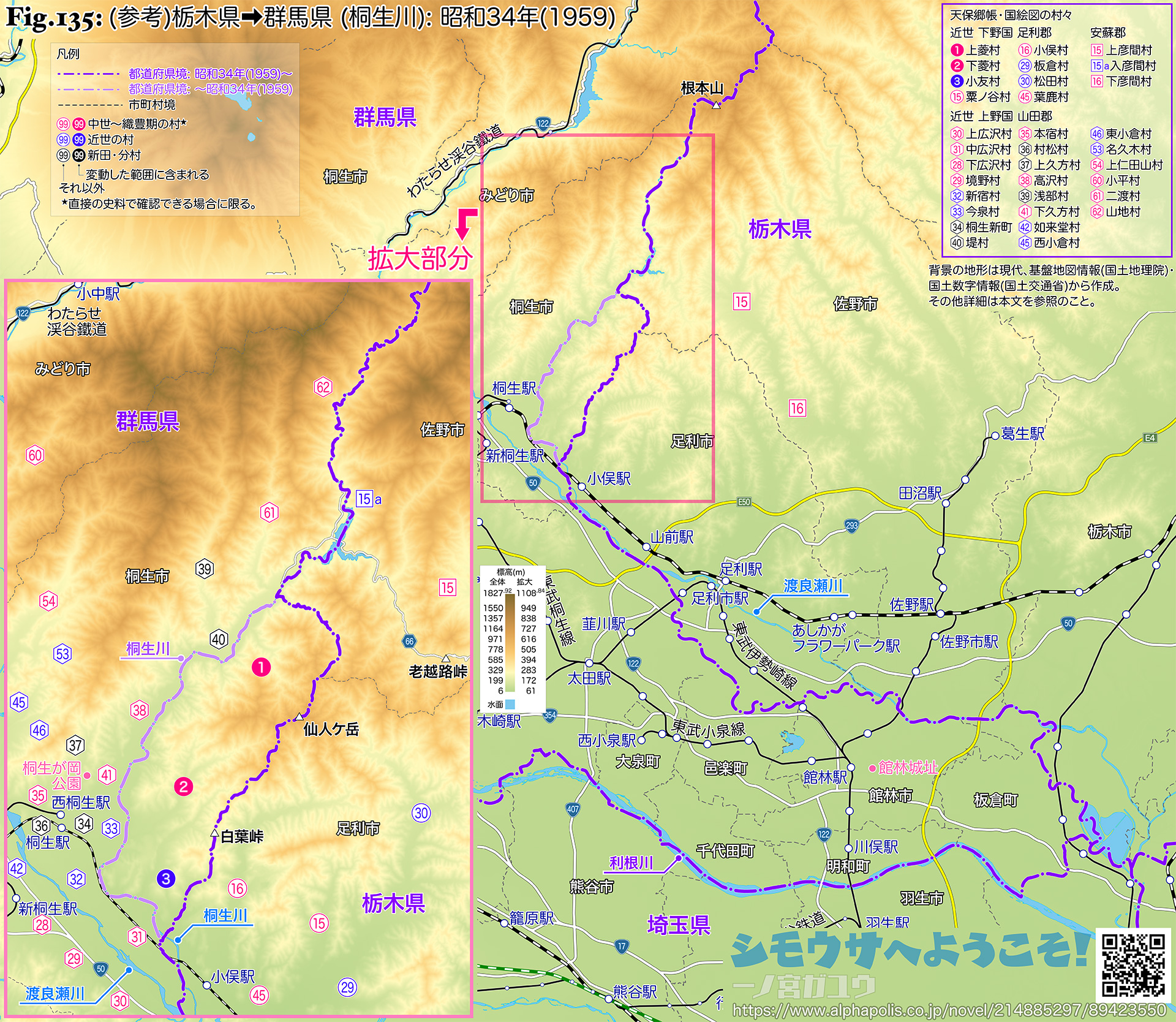

昭和34年(1959)※1栃木県 足利郡 菱村は群馬県 桐生市に編入された。結果的に、菱地区 (近世 下野国 足利郡 上菱村・下菱村・小友村) は上野国へ戻ったことになる。もちろん、この時点で「上野国」も「下野国」も地域区分として用いられておらず、変動があったのは県境だけである。

江戸期を通じて、菱地区は明らかに桐生の経済圏にあり、それは近代に入っても変わらなかった。南部はそれが顕著であり、北部も地形的に栃木県であるのは無理があったといえる。ただしほかの府県と同じように栃木県は反対し、最終的には矢場川村の編入を条件に同意した。

江戸期を通じて、菱地区は明らかに桐生の経済圏にあり、それは近代に入っても変わらなかった。南部はそれが顕著であり、北部も地形的に栃木県であるのは無理があったといえる。ただしほかの府県と同じように栃木県は反対し、最終的には矢場川村の編入を条件に同意した。

| ❉1: | 昭和34年4月1日付。 |

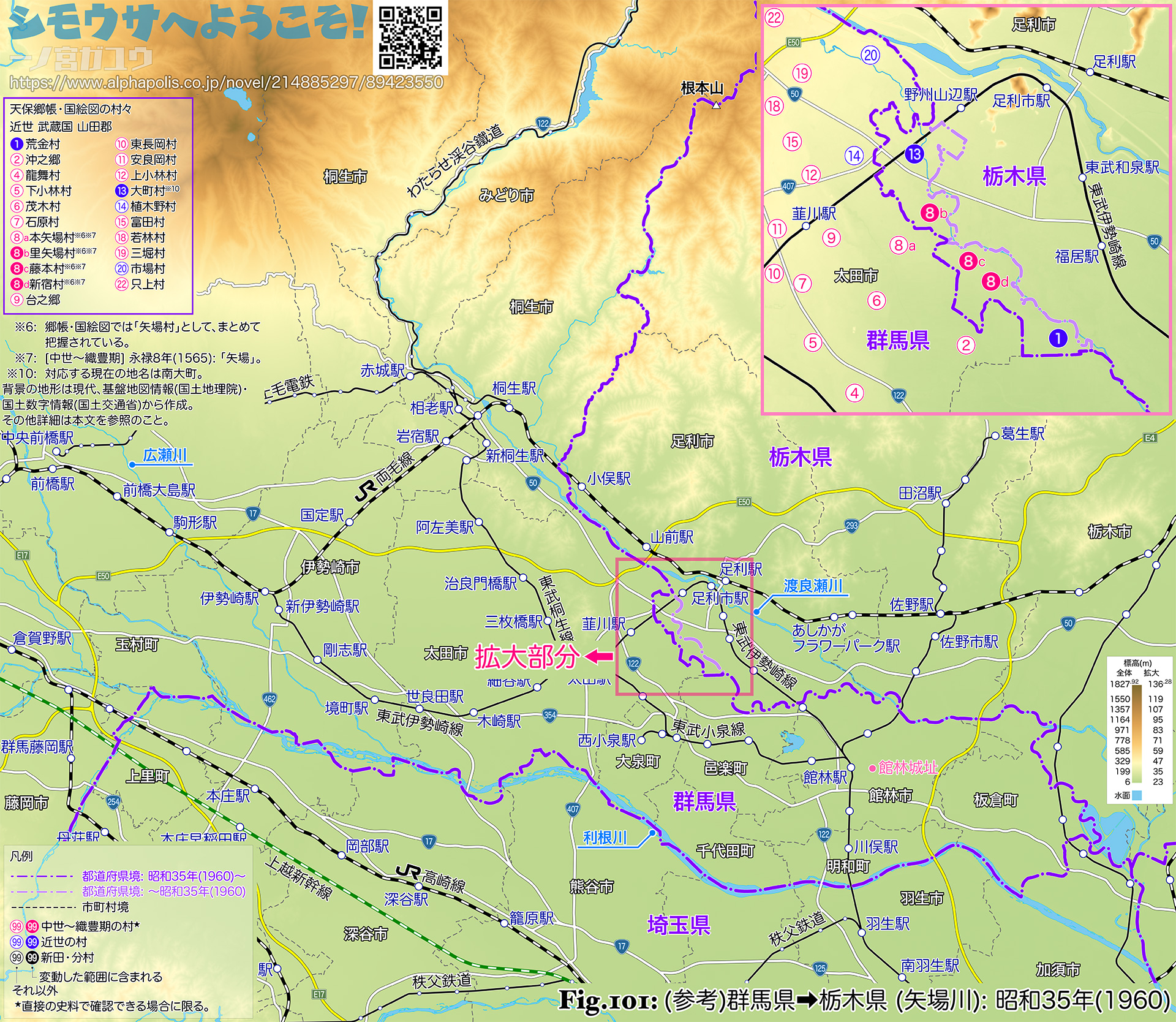

昭和35年(1960)※2群馬県 山田郡 矢場川村のうち、荒金・大町と、矢場の過半 (里矢場・藤本・新宿) は栃木県 足利市に編入され、植木野、および矢場の残部 (本矢場) は太田市へ編入された※3。荒金・大町・植木野は近世 上野国 山田郡の荒金村・大町村・植木野村にあたり、里矢場・藤本・新宿・本矢場はまとめて矢場村として把握されていた。

渡良瀬川の旧流路のうち、寛文8年(1668) に変更されなかった上流側は矢場川の流路および上野・下野の国界として継続し、近代の栃木・群馬県境にも引き継がれた。しかし群馬県 山田郡 矢場川村のうち、荒金・大町と矢場の里矢場・藤本・新宿は、栃木県 足利市の市街地に接して一体化しつつあった。一方で植木野と矢場の本矢場は相対的にその影響は小さく、また農業用水の管理に支障が生じる懸念があったことから編入に反対した。

渡良瀬川の旧流路のうち、寛文8年(1668) に変更されなかった上流側は矢場川の流路および上野・下野の国界として継続し、近代の栃木・群馬県境にも引き継がれた。しかし群馬県 山田郡 矢場川村のうち、荒金・大町と矢場の里矢場・藤本・新宿は、栃木県 足利市の市街地に接して一体化しつつあった。一方で植木野と矢場の本矢場は相対的にその影響は小さく、また農業用水の管理に支障が生じる懸念があったことから編入に反対した。

昭和29年(1954) の調査では、荒金・大町・里矢場・藤本・新宿のそれぞれ 94%・81%・90%・88%・88%の住民が足利市への編入に賛成し、本矢場は調査への参加自体を拒否した。昭和32年(1557) の調査では、同 98%・91%・95%・90%・91% 賛成、本矢場は 79% 反対 (21% 賛成) という状況だった※4。住民間の対立から荒金・大町・里矢場・藤本・新宿の態度が硬化している様子が見受けられる。植木野は 57%から 52%へ変化し、どちらかといえば賛成の立場から地理的な遠近・水利の関係で本矢場に引き込まれたようだ。

なお矢場川の上流側で隣接する旧・毛里田村 市場地区 (近世 上野国 山田郡 市場村にあたる) では、矢場川村の事例を受けて足利市への分村・編入を求める運動が起こった。しかし矢場川村とは異なって一部地区であったためか、昭和38年(1963) 旧・毛里田村は太田市へ編入されるなど優位な立場にはなれず、運動組織も昭和41年(1967) に解散した。その後もっとも足利市に近い高瀬地区 (高瀬集落) だけは単独での運動を継続したが、それもさまざまな事情のなかで沈静化した※5。

| ❉2: | 前者は昭和35年5月1日付、後者は同年7月1日付。 |

| ❉3: | 栃木県 足利市に編入された部分には植木野の一部を含む (太田市史 通史編 近現代, 1994; 太田市史 史料編 近現代, 1987)。 |

| ❉4: | 町村合併促進新市町村建設促進関係資料(1962)、以降も同じ。 |

| ❉5: | 近代足利市史 第2巻 通史編 近代3〜現代(1978)。 |

近世 上野国 山田郡

| ■1. | 荒金村。 |

| ■2. | 沖之郷※2※3。 |

| ■4. | 龍舞村※4※5。 |

| ■5. | 下小林村※6。 |

| ■6. | 茂木村※7。 |

| ■7. | 石原村※8。 |

| ■8a. | 本矢場村※9※10。 |

| ■8b. | 里矢場村※9※10。 |

| ■8c. | 藤本村※9※10。 |

| ■8d. | 新宿村※9※10。 |

| ■9. | 台之郷※11。 |

| ■10. | 東長岡村。 |

| ■11. | 安良岡村※12。 |

| ■12. | 上小林村。 |

| ■13. | 大町村※13。 |

| ■14. | 植木野村。 |

| ■15. | 富田村※14。 |

| ■18. | 若林村※14。 |

| ■19. | 三堀村※15。 |

| ■20. | 市場村。 |

| ■22. | 只上村。 |

| ❉1: | 下野国は正保郷帳 (東野地誌)・中川忠英旧蔵 下野国絵図、上野国は寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | 天正12年(1584) 6月14日: 「新田領之內」「寮米・をき・秋妻・西矢嶋・高林・牛澤・古嶋・飯田・濱田・小舞木・荒井」(中黒は筆者が補う、北条氏直充行状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉3: | 寛文郷帳では「沖ノ郷村」、中川忠英旧蔵 上野国絵図では「沖ノ江村」。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 嘉暦3年(1328): 「永寄進上野國佐貫庄內高根鄕內弘願寺領事」「在所、同庄內所〻名田畠在家等幷下野國羽田鄕等」・「弘願寺〻領注文」「上野國佐貫庄內高根鄕箱田畠」「同庄內江矢田鄕內名田畠」「同庄內鳴嶋鄕內名田畠」「同庄內千津井鄕內名田畠」「同庄內赤岩鄕內名田畠」「同庄內鉢形鄕內名田畠」「同庄內羽繼鄕內田畠」「同庄內料米保內名田畠幷⊏⊐」「下野國羽田鄕內名田畠」「以上九箇所」三善貞広法師寄進状案・弘願寺寺領注文案、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録, 1978)。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 暦応4年(1341): 「上野國山田郡寮米保內西內島村 (佐貫内嶋彦六入道 同孫六入道跡)」(山田郡寮米保西内嶋村注文、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、延文5年(1360)〜卓治3年(1364): 「上野国」の「寮米御厨」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉6: | 古くは「大倉」(上野国郡村誌 16 山田郡,1987)。[中世〜織豊期] 建久7年(1196): 「供祭上分幷齋宮寮米濟所上野國□倉保所地頭廣綱」(『〜大倉保〜』、伊勢大紳宮祁主注進状写、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1, 1984)、延文5年(1360)〜卓治3年(1364): 「上野国」の「大蔵保」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉7: | 天保郷帳では「古者茂手木村」と付記され、中川忠英旧蔵 上野国絵図では「茂手木村」。なお、寛文郷帳では当村に関する項目はあるが (配列・石高から特定可能)、村名の記載が漏れている。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 天正15年(1587): 「新田領石原鄕之內貳拾貫文被下候」(北条家朱印状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2, 1986)、ほか。 |

| ❉9: | 郷帳・国絵図では「矢場村」として、まとめて把握されている。太田市史 史料編 近世1(1978) や同 近世2(1979) 所収の江戸期の史料では「矢場四ケ村」ともよばれた。上野国郡村誌 16 山田郡 (1987) によれば、天正年間 (1573〜1592) に分村し、天和2年 (1682) に再び 1村になったという。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 永禄8年(1565): 「矢場ヘ安生軒年甫禮トシテ」など(長楽寺永禄日記、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録, 1978)、永禄8年(推定,1565): 「矢場之安生軒ヘ以瑞・眞兩人申遣一ガキ」長楽寺住持義哲書状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2, 1986)。 |

| ❉11: | 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図では「台ノ郷村」。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 天正14年(1586): 「新田領」の「安良岡之內」(北条家朱印状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2, 1986)。 |

| ❉13: | 編入時に改称し、対応する現在の地名は南大町。 |

| ❉14: | 明治9年(1876) 2村で合併し富若村、したがって対応する近代の大字は「富若」。 |

| ❉15: | 明治9年(1876) 只上村へ編入、したがって直接対応する近代の大字は存在しない。 |

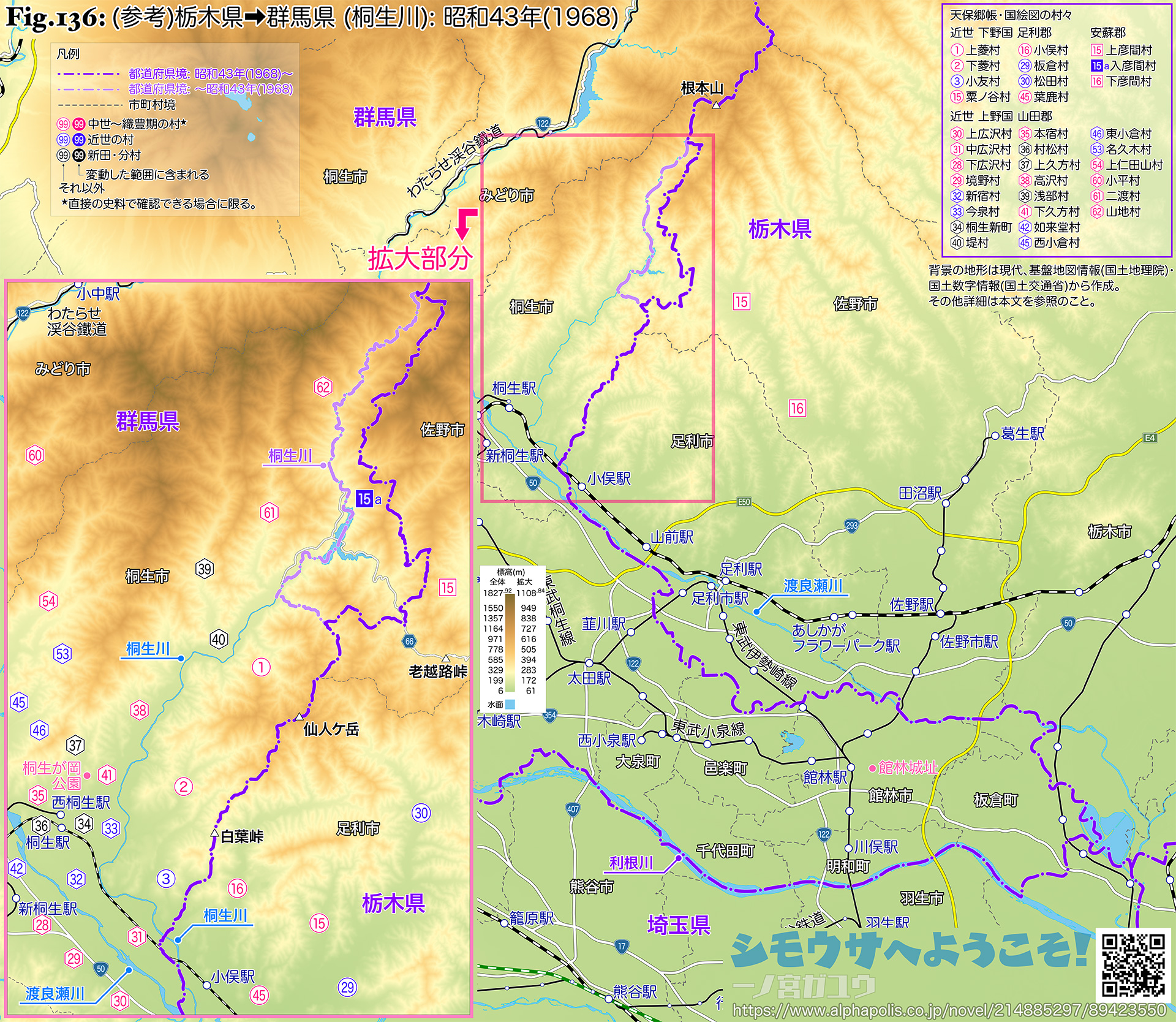

昭和43年(1968)※16栃木県 安蘇郡 田沼町のうち、飛駒の一部 (入飛駒地区) は群馬県 桐生市に編入された。飛駒は近世 下野国 安蘇郡の上彦間村、入飛駒地区は近世 下野国 安蘇郡の入彦間村にあたり※17、その包含関係も同様である (天保国絵図で入彦間村は『上彦間村之内』と付記され、郷帳には含まれない)。

入飛駒地区の集落は、菱地区 (菱村) と同じように桐生川沿いにあって、この意味では地理的に群馬県 桐生市と連続している。一方で主要部があった盆地状の地形 (現在は桐生川ダム湖・梅田湖) は桐生川が曲流する狭隘な谷で尽きるため、何ともいえないところがある。飛駒のほかの部分へは老越路峠を越える必要があるが、この峠を通じて下野側からの進出のほうが早かったようだ。少なくとも史料にあらわれた時点で入飛駒地区 (入彦間村) は下野国 安蘇郡として把握されており、古くは上野国の一部だったことを示唆するような伝承の類も見当たらない。

入飛駒地区の集落は、菱地区 (菱村) と同じように桐生川沿いにあって、この意味では地理的に群馬県 桐生市と連続している。一方で主要部があった盆地状の地形 (現在は桐生川ダム湖・梅田湖) は桐生川が曲流する狭隘な谷で尽きるため、何ともいえないところがある。飛駒のほかの部分へは老越路峠を越える必要があるが、この峠を通じて下野側からの進出のほうが早かったようだ。少なくとも史料にあらわれた時点で入飛駒地区 (入彦間村) は下野国 安蘇郡として把握されており、古くは上野国の一部だったことを示唆するような伝承の類も見当たらない。

なお、入飛駒地区の群馬県 桐生市への編入は、群馬県 太田市 高瀬地区の栃木県 足利市への編入が交換条件になっていた。しかし、その高瀬地区の運動が沈静化へ向かうなか、栃木県の姿勢も軟化し、編入は実現した※18。

| ❉16: | 昭和43年4月1日付。 |

| ❉17: | 当時の地区総面積22km²に対し 5.7km²が編入された (栃木県議会史 地方自治法施行 第6編, 1973)。このため全体ではないが、残りは国有林など住民が生活圏の一部とは認識しない部分だったと思われる。 |

| ❉18: | 栃木県議会史 第6編 (1973)・町村合併促進新市町村建設促進関係資料(1962)。 |

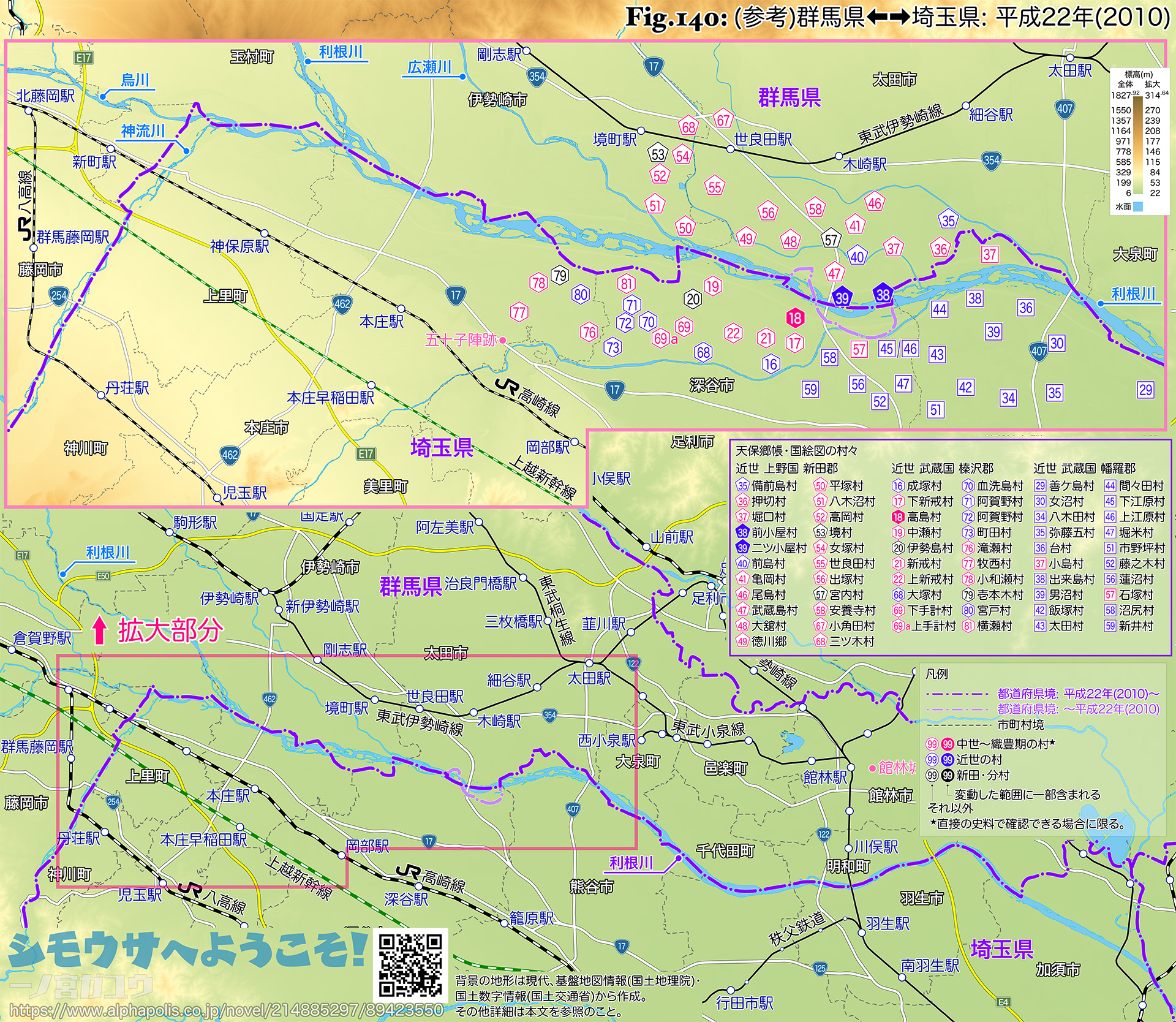

平成22年(2010)※19群馬県 太田市のうち前小屋・二ツ小屋のそれぞれ一部 (利根川以南) は埼玉県 深谷市に編入され、埼玉県 深谷市のうち高島の一部 (利根川以北) は群馬県 太田市に編入された。前小屋・二ツ小屋は近世 上野国 新田郡の前小屋村・二ツ小屋村、高島は武蔵国 榛沢郡の高島村のそれぞれ一部にあたる。

すでに二ツ小屋の児童・生徒は深谷市の小・中学校に通学できる処置がされていた※20。引き続き両県とも県境の変更に肯定的であるとは思えないが、平成22年(2010) の出来事であり、平和的に協議・行政手続きが行われたようだ。とはいえ、住民の請願から実現までは 3年半以上を要した。

なお迅速測図原図から判断する限り、旧国界に基づく県境を、集落をともなって越えたといえるのは近世 前小屋村に限られ、二ツ小屋村・高島村については基本的に対岸の草苅場 (秣場・茅場など) だったと考えられる部分である。平成22年(2010) 時点の編入部分でも高島には集落は存在せず※20、前小屋も同様であって※21、両者ともほとんどが利根川の河川敷である。基本的には前小屋にあわせて行った整理だが、高島は交換条件だったかもしれない。

| ❉19: | 平成22年3月1日付。 |

| ❉20: | 深谷市の広報誌「広報ふかや 2010年2月号」。 |

| ❉21: | 地理院地図で参照できる過去の衛星写真による。 |