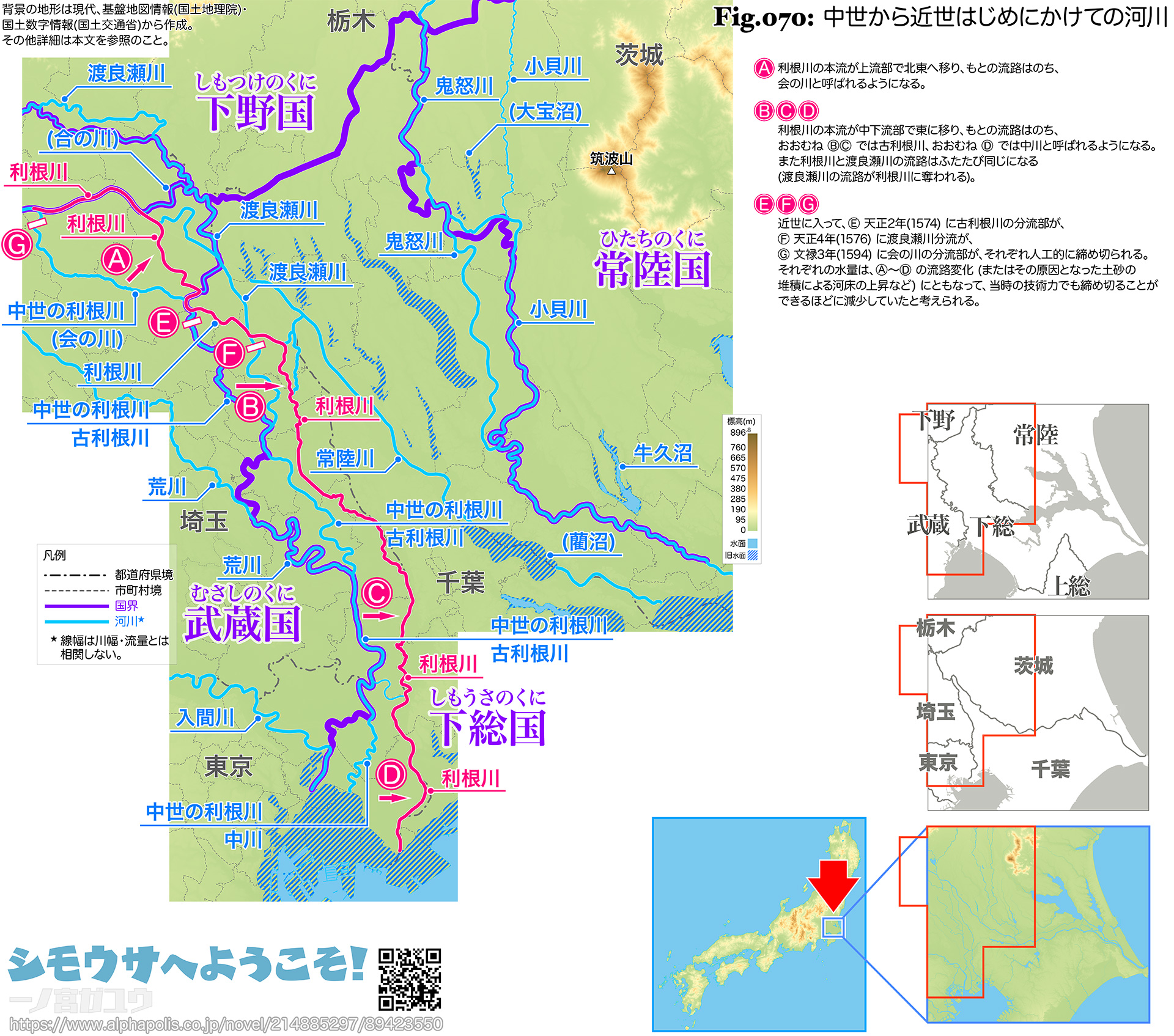

下総の国界は、68国が確立した 9世紀はじめ以降、いくつかの変動を経験した。まずこれに関係する河川の変化を追う。以降、河川の流路は本流 (主流・幹流) を示す。上流・中流・下流といった表現は、すべて地図の範囲内で便宜上呼ぶものである。近世における利根川の人工的な流路変更 (いわゆる『利根川の東遷』※1) については、その目的のほか時期や規模についても諸説あるが、ここでは中立的な立場から総論的にまとめている『利根川百年史』(1987)※2によった。

Ⓐ | 利根川の本流が上流部で南へ移る。もとの流路は、のち合の川と呼ばれるようになる。 |

Ⓑ | 利根川の本流が中流部で東へ移る。もとの流路のうち、荒川と合流する地点から下流は荒川単独の本流となり、残る上流部は、のち古隅田川と呼ばれるようになる。 |

Ⓒ | 利根川の本流が下流部で東に移る。もとの流路のうち、入間川と合流する地点から下流は入間川単独の本流となり、残る上流部は、ここでものち古隅田川と呼ばれるようになる。 |

Ⓓ | 渡良瀬川 (太日川) へ合流する利根川の分流が現れる (または水量を増す)。 |

Ⓔ | 鬼怒川の本流が西に移り、もとの流路は小貝川単独の本流になる。 |

Ⓕ | 渡良瀬川の本流が東に移り、利根川とは独立した流れになる。 |

Ⓖ | 南へ流れて利根川に合流する、渡良瀬川の分流が現れる (または水量を増す)。 |

Ⓗ | 鬼怒川の影響が小さくなって、騰波江※3は陸地化していく (または干拓されていく)。なお、残部はのちに大宝沼と呼ばれるようになった。 |

Ⓐ | 利根川の本流が上流部で北東へ移り、もとの流路はのち、会の川と呼ばれるようになる。 |

ⒷⒸⒹ |

利根川の本流が中下流部で東に移り、もとの流路はのち、おおむね ⒷⒸ では古利根川、おおむね Ⓓ では中川と呼ばれるようになる。また利根川と渡良瀬川の流路はふたたび同じになる (渡良瀬川の流路が利根川に奪われる)。 |

ⒺⒻⒼ |

近世に入って、Ⓔ 天正2年(1574) に古利根川の分流部が、Ⓕ 天正4年(1576) に渡良瀬川分流が、Ⓖ 文禄3年(1594) に会の川の分流部が、それぞれ人工的に締め切られる。それぞれの水量は、Ⓐ〜Ⓓ の流路変化 (またはその原因となった土砂の堆積による河床の上昇など) にともなって、当時の技術力でも締め切ることができるほどに減少していたと考えられる。 |

中世から近世はじめにかけて、下総国の新方・葛西では、それぞれの地域の西にあった国界が東に移って、それぞれ武蔵国に所属するようになった。また、下妻付近では古代の鬼怒川が東流していた地域で国界が北へ移って、常陸国だった部分が下総国に所属するようになった。

| ❉1: | 一連の事象を一括してこのように呼ぶが、構想に基づきすべて計画的に行われた壮大な事業であるかのような印象を受けるため、筆者は好まない。 |

| ❉2: | 建設省関東地方建設局編、建設省は現・国土交通省の前身のひとつ。本題は書名のとおり明治以降の土木・建設事業だが、それ以前の歴史や自然環境・民俗を含めて利根川に関する知識を幅広く扱っている。近世における利根川の人工的な流路変更については、諸説あるどの立場でもないので客観的・総論的である。 |

| ❉3: | 鬼怒川・小貝川の合流地点で水の流れが滞ってできた、ごく浅い沼・低湿地。 |