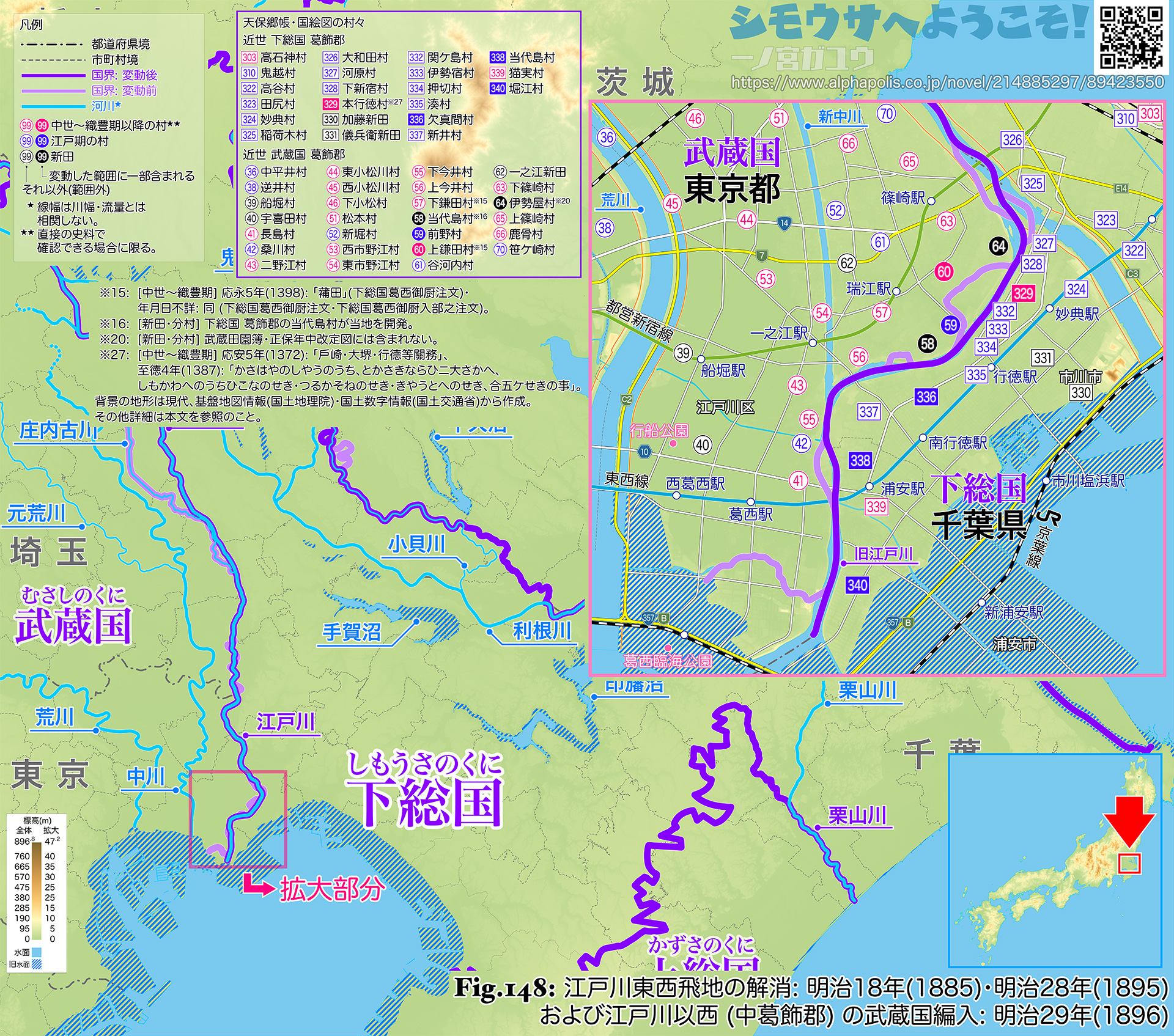

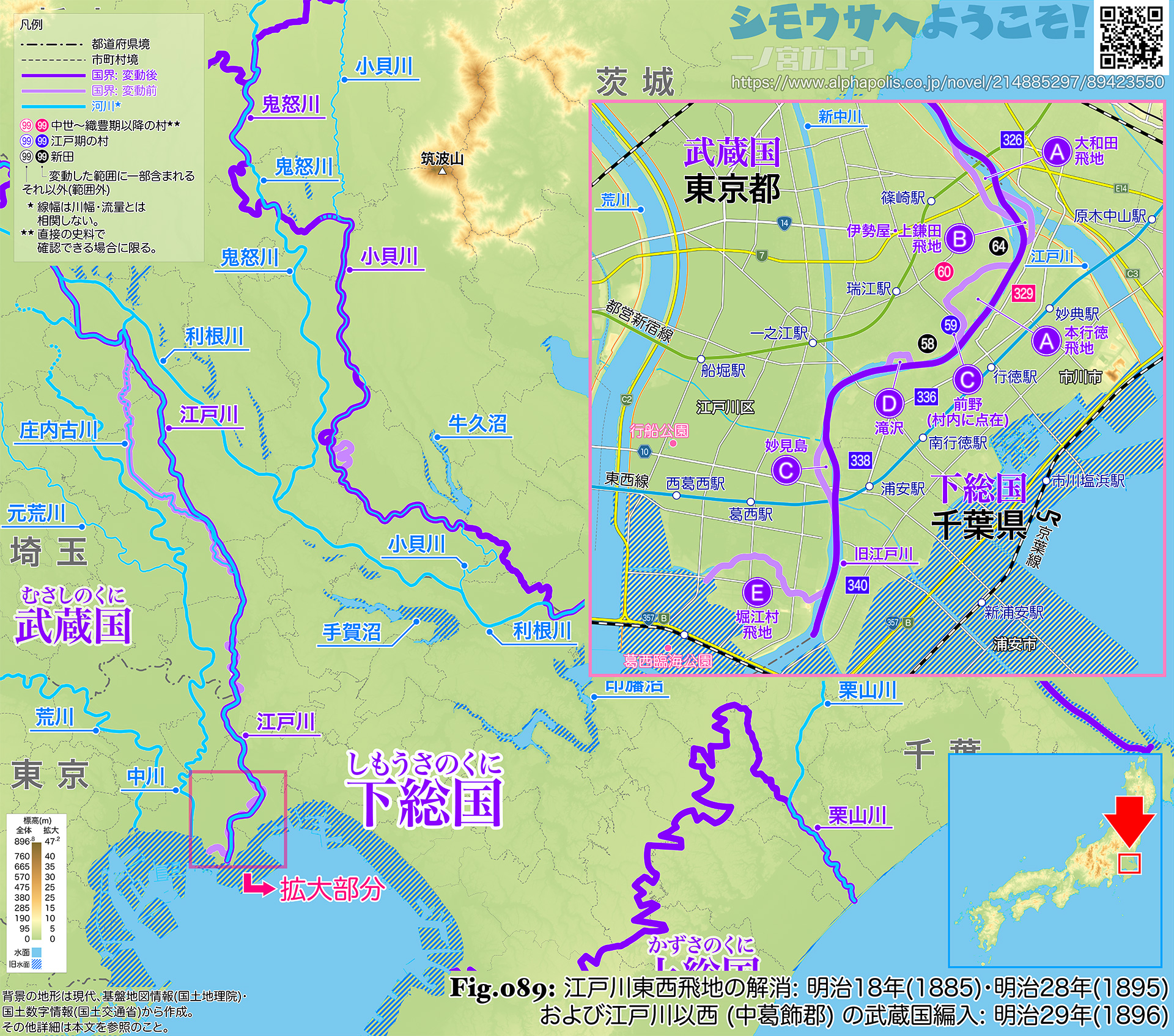

主に行政上の要請から、明治18年(1885)・明治28年(1895) 江戸川東西にあった武蔵・下総両国の飛地が整理されたたあと、明治29年(1896) 中葛飾郡 (近世 下総国 葛飾郡のうち江戸川以西) はすべて武蔵国に編入された。また明治26年(1893)・明治28年(1895)・明治29年(1896)、小貝川以西の一部 (近世 下総国 相馬郡の一部) が常陸国に編入され、さらに明治32年(1899) 下総国 下埴生郡 (近世 埴生郡)・香取郡のうち利根川以北・横利根川以西はすべて常陸国 河内郡に編入された。

明治18年6月30日付の東京府達甲第46号、明治28年3月27日付の法律第24号 (官報 3月30日)、および明治29年3月29日付の法律第40号 (東京府埼玉県千葉県茨城県境界変更法、官報 3月30日) による。

| Ⓐ | 千葉県 東葛飾郡 行徳町 大和田・本行徳の江戸川以西: 下総国 (千葉県管轄) → 武蔵国 (東京府管轄) [明治28年 法律第24号]※2※3 |

近世 下総国 葛飾郡の大和田村・本行徳村のそれぞれ一部にあたる。

[大和田の飛地]

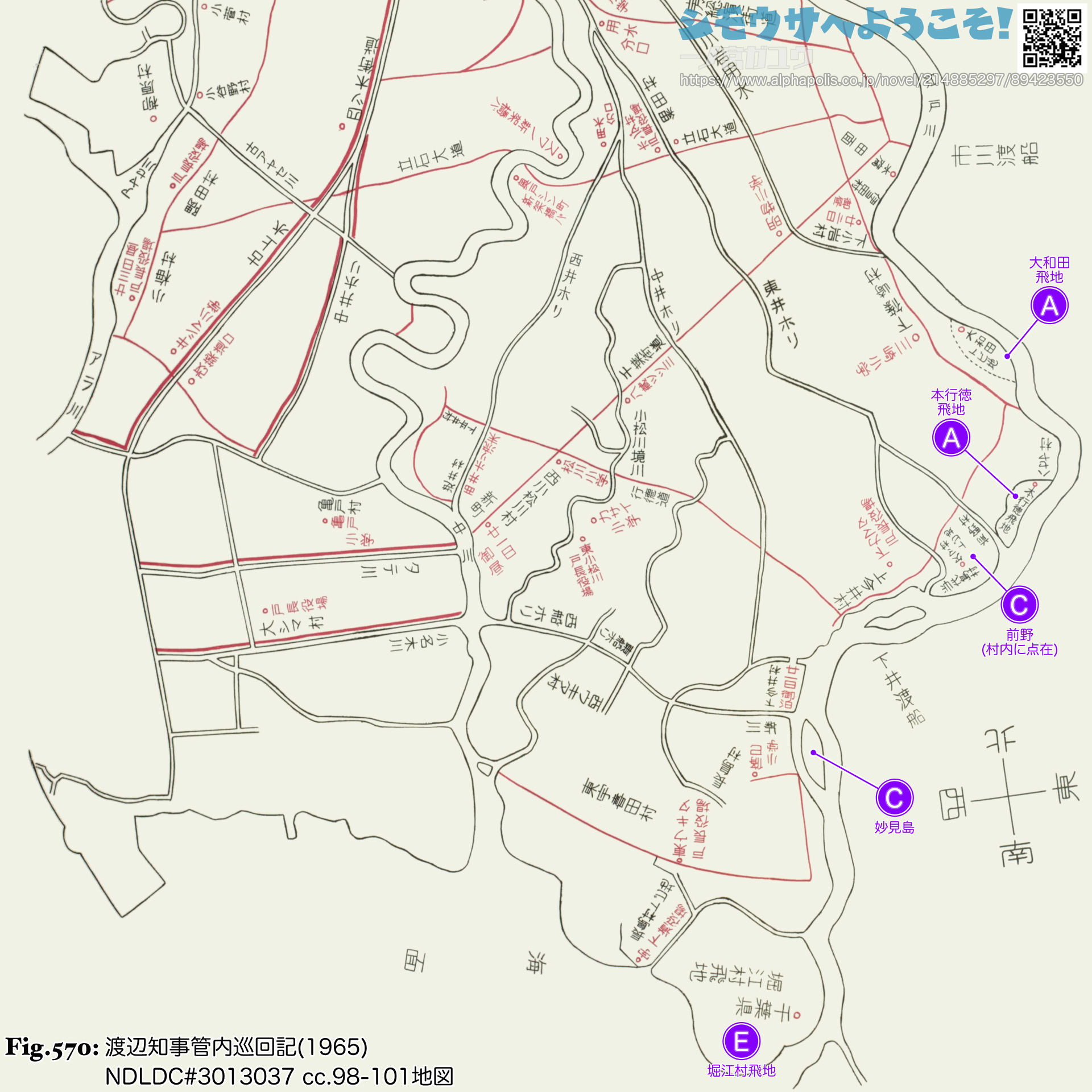

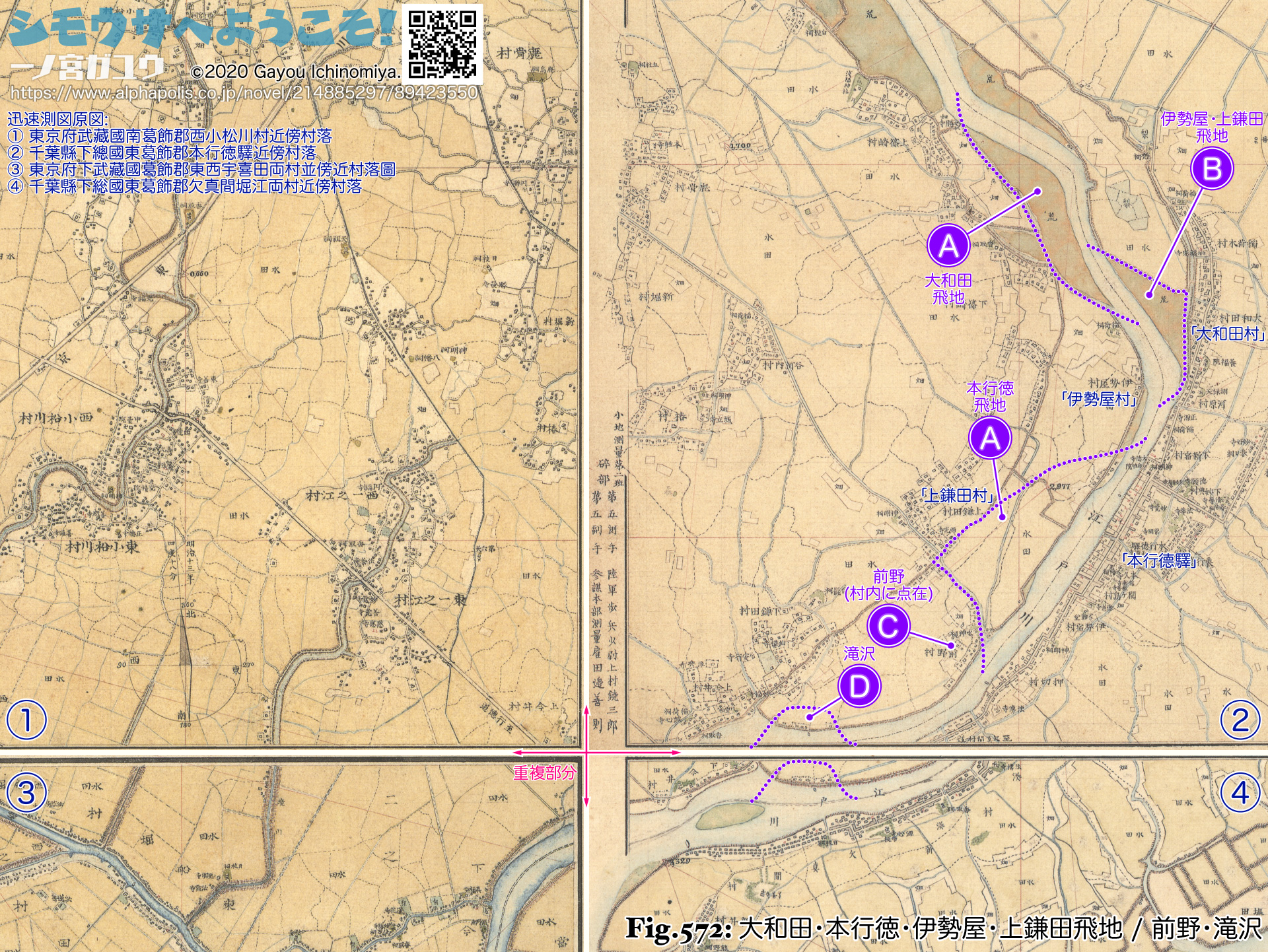

位置・範囲は『渡辺知事管内巡回記』(1965)※4における描写※5と付図から特定した。付図では「大和田トビ地」となっている。

小規模な流路変化により生じた飛地を草苅場 (秣場・茅場など) として利用されていたと考えられ、そのまま現在は河川敷になっていると思われる。

小規模な流路変化により生じた飛地を草苅場 (秣場・茅場など) として利用されていたと考えられ、そのまま現在は河川敷になっていると思われる。

[本行徳の飛地]

位置・範囲は同様に『巡回記』における描写※6と付図、および「武藏國葛飾郡第拾壹大區縮圖 (武蔵国葛飾郡第拾壱大区縮図)」※7で特定した。付図では「本行徳飛地」、武蔵国葛飾郡第拾壱大区縮図では「行徳飛地」となっている。

現在 (本稿執筆時点) では王子マテリア江戸川工場や都営南篠崎町五丁目アパートが所在する部分にあたり、区割は当時からほとんど変わっていない。

| Ⓑ | 東京府 南葛飾郡 篠崎村 伊勢屋・上鎌田の江戸川以東: 武蔵国 (東京府管轄) → 下総国 (千葉県管轄) [明治28年 法律第24号]※8※3 |

近世 武蔵国 葛飾郡の 伊勢屋村・上鎌田村 のそれぞれ一部にあたる。厳密な位置・範囲は不明だが、『巡回記』における描写※9と迅速測図原図から読み取れる地形から推定した。

成因・状況とも大和田の飛地と変わりなく、その後は河川敷となったか、または江戸川 (江戸川放水路) の河道になったと考えられる。

成因・状況とも大和田の飛地と変わりなく、その後は河川敷となったか、または江戸川 (江戸川放水路) の河道になったと考えられる。

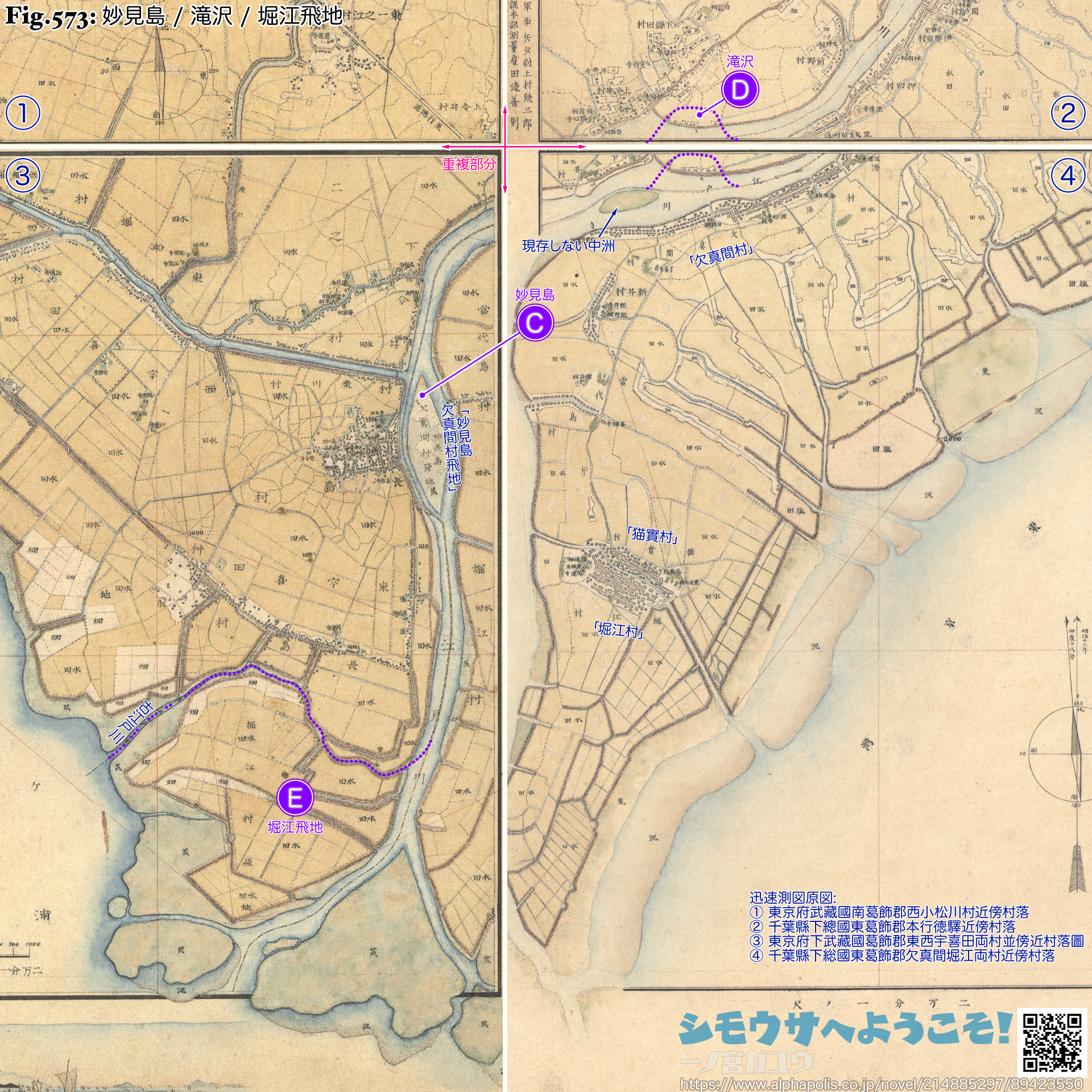

| Ⓒ | 千葉県 東葛飾郡 南行徳村 欠真間の前野・妙見島: 下総国 (千葉県管轄) → 武蔵国 (東京府管轄) [明治28年 法律第24号]※10※3 |

近世 下総国 葛飾郡 欠真間村の一部にあたる。

[前野]

武蔵国 葛飾郡 前野村に点在していた、下総国 葛飾郡 欠真間村の飛地が該当する。位置や範囲は不明だが、村内に点在していたとされ※11、いずれにせよ具体的に示すことは困難と思われる。

『巡回記』によれば、当地の所属がはっきりしていなかったころに欠真間村が開発した結果、飛地になってしまったという※12。欠真間村が含まれる行徳領では「湊村」、またはその一部である「湊新田」の一部として扱われていた※13。

『巡回記』の付図では、前野村・当代島村付近に「欠マヽ村トビ地」とあるが範囲は示されていない。武蔵国葛飾郡第拾壱大区縮図では、前野村の村名表記の横に「チバケン」と記載された正方形が記号的に置かれている。

[妙見島]

「妙見島」として現存する江戸川 (旧江戸川) の中洲。なお、少し上流にも中洲があるが (武蔵国葛飾郡第拾壱大区縮図では『チバケン』と記載されている。妙見島は『千葉縣』)、この中洲は下総国のまま経過し、その後消失した※14。

| Ⓓ | 同 滝沢: 下総国 (千葉県管轄) → 武蔵国 (東京府管轄) [明治18年(1885) 東京府達甲第46号]※15※3 |

位置・範囲は武蔵国葛飾郡第拾壱大区縮図から特定した。同図では単に「チバケン」とあってどの村の飛地か明示されていないが、滝沢の編入先は下鎌田村・当代島村であることから判断できる。本行徳の飛地と同様、ここも区割が当時からほとんど変わっていない。

| Ⓔ | 千葉県 東葛飾郡 浦安村 堀江ノの江戸川以西: 下総国 (千葉県管轄) → 武蔵国 (東京府管轄) [明治28年 法律第24号]※16※3 |

近世 下総国 葛飾郡の 堀江村の一部にあたる。明治28年(1895) の江戸川東西飛地の解消ではもっとも面積が大きく、迅速測図原図でも「堀江村飛地」と明示されている。江戸川河口に形成された三角州であり、「堀江新田」とも呼ばれていた※17。現在は陸続きだが、この三角州を分けていたかつての江戸川河口分流のひとつ (古江戸川) は大半が左近川※18として現存する。

| ❉2: | 原文「千葉縣東葛飾郡行德町大字大和田ノ内大字本行德ノ内江戸川以西ハ東京府南葛飾郡篠崎村ニ編入ス」。 |

| ❉3: | 法律第24号の上では郡名だけ記載されているが、南葛飾郡は武蔵国、東葛飾郡は下総国である。 |

| ❉4: | 明治18年(1884) の水害を受けて、またこれをきっかけに周辺地域を東京府知事が巡回した記録を集成したもの。以降、必要なければ『巡回記』と略記する。 |

| ❉5: | 「千葉県大和田村飛地ヲ一間ス、此反別凡五町歩」。 |

| ❉6: | 「千葉県下本行徳駅ヨリ西岸ヘノ飛地ニ属スル堤防長六百間程有り」。 |

| ❉7: | 大区小区制時期の地図。江戸川区史 第1巻(1976) 所収。 |

| ❉8: | 原文「東京府南葛飾郡篠崎村大字伊勢屋ノ内大字上鎌田ノ内江戸川以東ハ千葉縣東葛飾郡行德町ニ編入ス」。 |

| ❉9: | 「伊勢屋村地内ヨリ東岸千葉県行徳川原村地先ニ渡リ上鎌田村并伊勢屋村飛地ヲ一見ス、此所ヨリ対岸我管内ノ地ヲ一見スレハ地勢稍低キヲ覚ユ、伊勢屋村分八反歩上鎌田村分壱町弐反歩程ナリ」。 |

| ❉10: | 原文「千葉縣東葛飾郡南行德村大字欠眞間ノ字前野及字妙見島ハ東京府南葛飾郡瑞穗村ニ編入ス」。 |

| ❉11: | 『巡回記』によれば「前野村地内ニ点在スル千葉県欠真間村飛地ヲ一見ス、該地反別六反壱畝三歩」。 |

| ❉12: | 「元禄年中検地ノ際、此地ヲ所有セシモノナク、適マ欠真間村ノ人民其案内ヲナシタルモノ自己ノ所有ナル旨申立、検地ヲ受ケタルニ起因シテ飛地トナリシト言伝フル」。 |

| ❉13: | 宝暦6年(1756) 本行徳村の名主による書き付けには「当代嶋・大和田・稲荷木・前野右四ケ村者元禄十五午年平岡三郎右衛門様御支配御検地」(中略)「但前野村者葛西領ニ罷成不勝手故当時湊新田分ニ罷成候」(市川市史 第6巻 史料 近世 上,1972)、葛西誌略 (改訂房総叢書 第3輯,1959) には湊村の記述に「當村に前野分という所有り」とある。 |

| ❉14: | 1万分の1 地形図「小松川」の昭和12年(1937) 版では確認できるが、昭和35年(1960) 版では確認できないので、この間に消失したものと考えられる。詳細な時期や経過は不明。 |

| ❉15: | 原文「千葉縣東葛飾郡欠眞間村飛地瀧澤八畝十六歩を南葛飾郡下鎌田村へ同二町六畝十一歩を同郡當代島へ編入す」(東京府史 行政篇 第1巻,1935)。 |

| ❉16: | 原文「千葉縣東葛飾郡浦安村大字堀江ノ内江戸川以西ハ東京府南葛飾郡葛西村ニ編入ス」。 |

| ❉17: | 浦安町誌 上(1969) による。浦安町は現・千葉県浦安市。 |

| ❉18: | 旧江戸川分流地点から海岸水門橋まで。流路に沿って緑道 (左近川親水緑道)が整備されている。海岸水門橋より西、新左近川親水公園として整備されている部分は放水路、のち公園の一部として整備された「新左近川」であり、無関係。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■36. | 中平井村。 |

| ■38. | 逆井村。 |

| ■39. | 船堀村※2※3。 |

| ■40. | 宇喜田村※4※5。 |

| ■41. | 長島村※6。 |

| ■42. | 桑川村。 |

| ■43. | 二野江村※7※8。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■44. | 東小松川村※9。 |

| ■45. | 西小松川村※10。 |

| ■46. | 下小松村※11。 |

| ■51. | 松本村※12。 |

| ■52. | 新堀村。 |

| ■53. | 西市野江村※13※14。 |

| ■54. | 東市野江村※13※14。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■55. | 下今井村※15。 |

| ■56. | 上今井村※15。 |

| ■57. | 下鎌田村※16。 |

| ■58. | 当代島村※4※17。 |

| ■59. | 前野村。 |

| ■60. | 上鎌田村※16。 |

| ■61. | 谷河内村。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■62. | 一之江新田※18。 |

| ■63. | 下篠崎村※19※20。 |

| ■64. | 伊勢屋村※21。 |

| ■65. | 上篠崎村※19※20。 |

| ■66. | 鹿骨村※22。 |

| ■70. | 笹ケ崎村※23。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■303. | 高石神村※24。 |

| ■310. | 鬼越村。 |

| ■322. | 高谷村※25。 |

| ■323. | 田尻村。 |

| ■324. | 妙典村※26。 |

| ■325. | 稲荷木村。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■326. | 大和田村。 |

| ■327. | 河原村。 |

| ■328. | 下新宿村※27。 |

| ■329. | 本行徳村※28。 |

| ■330. | 加藤新田※29。 |

| ■331. | 儀兵衛新田※29。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■332. | 関ケ島村。 |

| ■333. | 伊勢宿村。 |

| ■334. | 押切村。 |

| ■335. | 湊村。 |

| ■336. | 欠真間村。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■337. | 新井村。 |

| ■338. | 当代島村。 |

| ■339. | 猫実村※30。 |

| ■340. | 堀江村。 |

| ❉1: | 武蔵国は武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図、下総国は元禄郷帳・国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「舟堀新田」。 |

| ❉3: | 元禄郷帳・元禄年中改定図では「舟堀村」。 |

| ❉4: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「〜新田」。 |

| ❉5: | 元禄郷帳・元禄年中改定図では西宇喜田村・東宇喜田村。天保国絵図では「宇喜田村之内」と付記された東宇喜田村がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「長島」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 長島高城」(江戸衆 太田新六郎、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「二江」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 二之江」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳。 |

| ❉8: | 正保年中改定図では「二ノ江村」、武蔵田園簿・元禄郷帳・元禄年中改定図では「二野江村」。現在の表記は「二之江」。御厨注文では「二江」、役帳では「二之江」 |

| ❉9: | 応永5年(1398): 「東小松河」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 東小松川」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)、永禄5年(1562) 3月22日: 「曲金」「兩小松川」「金町」(北条氏康判物、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)。 |

| ❉10: | 応永5年(1398): 「西小松河」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 西小松川」(江戸衆 太田大膳亮、小田原衆所領役帳)、永禄5年(1562) 3月22日: 「曲金」「兩小松川」「金町」(北条氏康判物、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「小松」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 小松上下」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「松本」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 松本郷」(江戸衆 森弥三郎、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉13: | 応永5年(1398): 「東一江」「西一江」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 東一之江」(江戸衆 島津孫四郎)・「同 西一ノ江」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉14: | 武蔵田園簿では「西市野江村」「東市野江村」、正保年中改定図では「西市ノ江」「東市ノ江」、元禄郷帳では「西市野江村」「東一野江村」、元禄年中改定図では「西市江村」「東市江村」、対応する近代の大字は「西一之江」「東一之江」。 |

| ❉15: | 応永5年(1398): 「今井」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 金井上下」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「蒲田」(『蒲』はくさかんむりに『補』、下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)。 |

| ❉17: | [新田・分村] 浦安町誌 上(1969) によれば下総国 葛飾郡の当代島村が当地を開発。現在は下総国 葛飾郡の当代島村のみ、浦安市に地名が残る。 |

| ❉18: | 武蔵田園簿では「一野江新田村」、正保年中改定図では「市ノ江新田」。 |

| ❉19: | [中世〜織豊期] 永和3年(1377) 3月17日: 「下總國葛西御厨篠崎鄕內上村二郞太郞入道ひかゑ申在家の田・屋しき」(希朝売券写、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)、応永5年(1398): 「下篠崎」「上篠崎」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 篠崎上下」(江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)、ほか。 |

| ❉20: | 武蔵田園簿・正保年中改定図でも「篠崎村」。 |

| ❉21: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「鹿骨」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 鹿骨」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉23: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「篠ケ崎村」。 |

| ❉24: | [中世〜織豊期] 応永17年(1410): 「高石神長ふ免」(香取造営料足納帳、鎌ケ谷市史 資料編3上 中世・近世1,1991)、永享3年(1431): 「下總國八幡庄谷中鄕內高石神南方」(原胤義売券、市川市史 第5巻 史料 古代・中世,1973)。 |

| ❉25: | 元禄郷帳・国絵図では下高谷村、また「古者高谷村」と付記される。 |

| ❉26: | 対応する近代の大字は上妙典・下妙典。 |

| ❉27: | 元禄郷帳・国絵図では「古者新宿村」と付記される。 |

| ❉28: | [中世〜織豊期] 応安5年(1372): 「戶崎・大堺・行德等關務」(長者宣写、新編埼玉県史 資料編5 中世1 古文書1,1982)、至徳4年(1387): 「かさはやのしやうのうち、とかさきならひニ大さかへ、しもかわへのうちひこなのせき・つるかそねのせき・きやうとへのせき、合五ケせきの事」(大中臣長房譲状、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)。 |

| ❉29: | [新田・分村] 元禄郷帳・国絵図には含まれない。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 応永24年(1417): 「同国八幡猫真講 (今ハ破)」(同国 = 下総) (講演職譲状、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)。 |