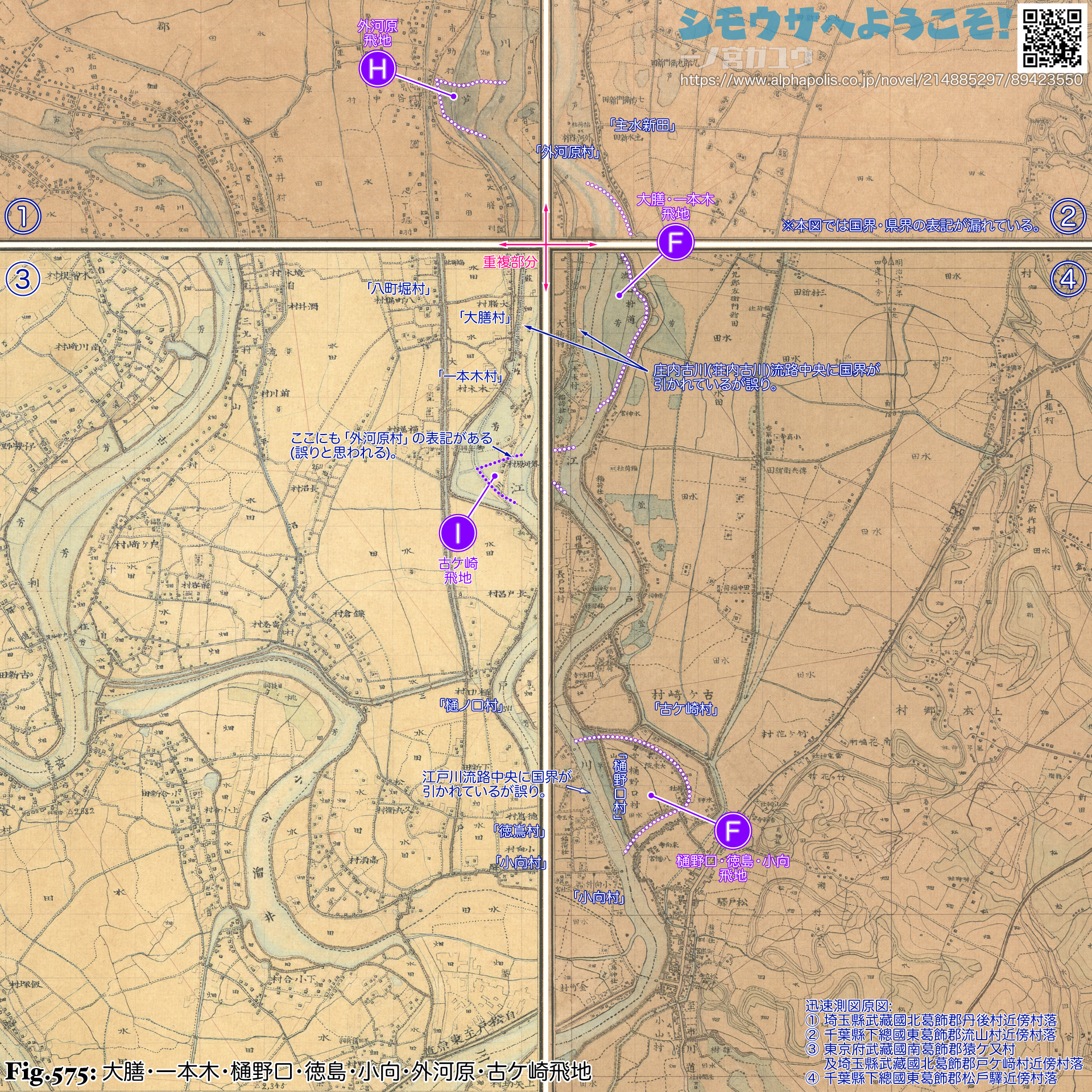

| Ⓕ | 埼玉県 北葛飾郡 八木郷村 大膳・一本木・樋野口・徳島・小向の江戸川以東: 武蔵国 (埼玉県管轄) → 下総国 (千葉県管轄) [明治28年 法律第24号]※31※32 |

近世 武蔵国 葛飾郡の大膳村・壱本木村・樋口村・徳島村・小向村のそれぞれ一部にあたる。

近世 武蔵国 葛飾郡の大膳村・壱本木村・樋口村・徳島村・小向村のそれぞれ一部にあたる。

[大膳・一本木の飛地]

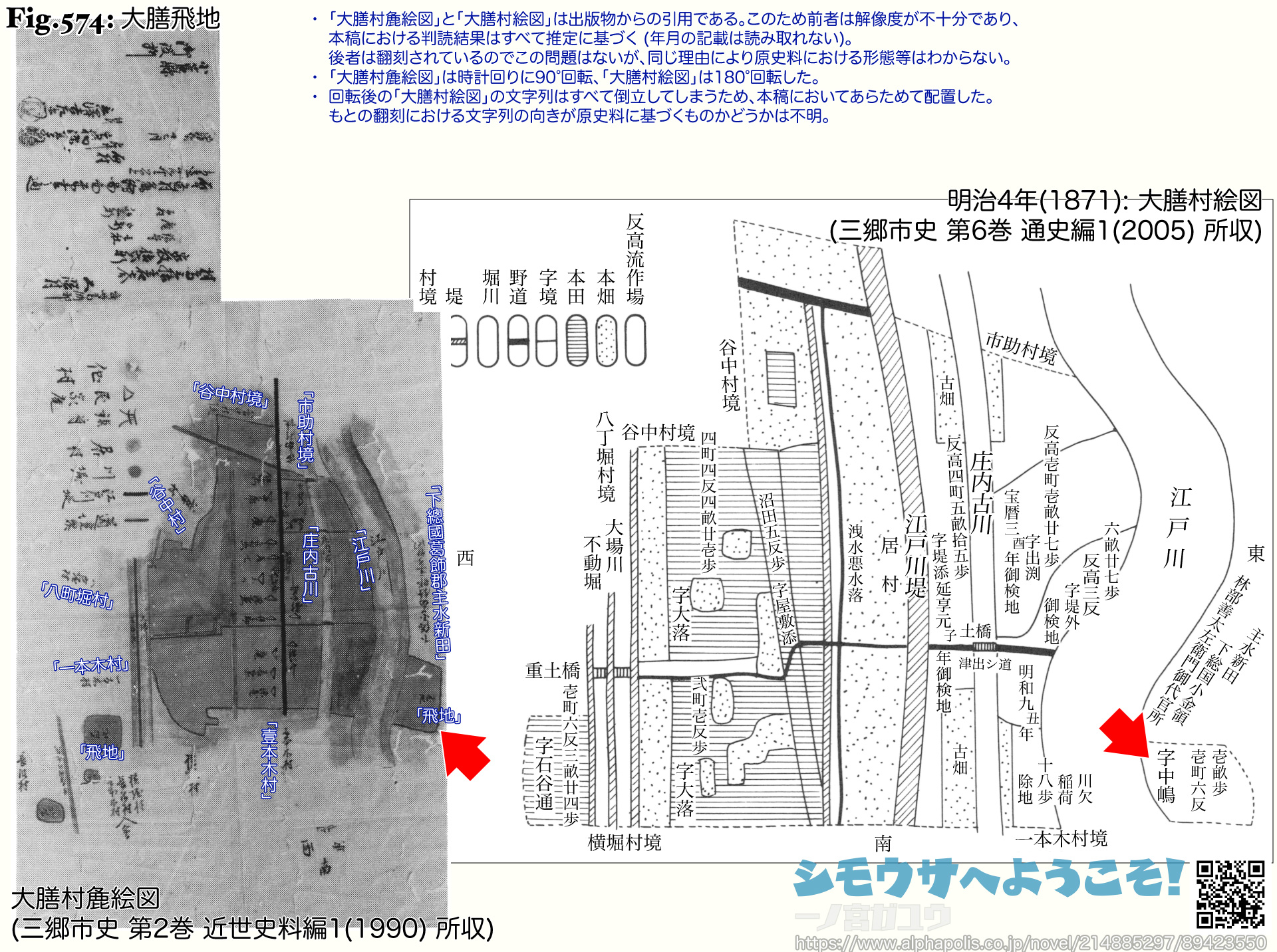

位置・範囲は、大膳村地誌取調書上帳・大膳村麁絵図をもとに大膳の飛地を特定し、これに地形や位置関係を考慮して一本木の飛地を推定した。

文政6年(1823) の大膳村地誌取調書上帳※33によれば、江戸川の曲流部を宝永2年(1705) に改修した際、およそ 1.5ヘクタールが飛地になってしまったといい※34、大膳村麁絵図※35にも具体的に描かれている。堤外地の不安定な流作場であり、別の大膳村絵図※36によれば「字中嶋」と呼ばれていた。

一本木村でも、やはり宝永2年(1705) の改修によって飛地が生じたという※37。この飛地について大膳の飛地 (字中嶋) と同精度の情報は得られないが、以下に示す状況から、同じ対岸堤外地の残余 (南半分) にあたると考えられる。

‣ | 大膳・一本木の村界はそのまま同村飛地に続いている (大膳村麁絵図・大膳村絵図)。これを迅速測図から読み取れる地形にあてはめると、大膳の飛地 (字中嶋) やこれ以外にあったかもしれない草苅場 (秣場・茅場など) を合わせても対岸堤外地の全体ではない。 |

‣ | 一本木の飛地も大膳の飛地 (字中嶋) と同様、下総国 葛飾郡の主水新田と接していた※38。主水新田との位置関係を考えると、一本木の飛地は本体 (飛地以外) から見て北東にある必要がある。 |

‣ | 堤外地の流作場と仮定した場合、江戸川流路や堤、南に近接する反対方向の旧曲流部 (後述) との位置関係からほかに余地がない。大膳の飛地 (字中嶋) が堤外地の流作場であることと一本木村の規模からいっても、対岸の堤内地に耕地があったとは考えづらい。 |

一本木の飛地も大膳と同様に不安定な流作場だったか、草苅場 (秣場・茅場など) だったと推定される。どちらも現在は河川敷になっていると考えられる。 | |

[樋野口・徳島・小向の飛地]

享保16年(1731) に曲流部が直線化されたことで生じた。この飛地は範囲が広く、迅速測図原図のほか、現在の地図でも区割から明瞭に判別できる。基本的に樋野口が代表地名であり、現在の飛地部分も地理院地図では「樋野口」とだけある。それぞれ分村によって成立した経緯や虫食い的な新田開発によって、この付近の村々は入り組みが激しい。徳島・小向については、樋野口の地内にあった小区画だったと考えられる。

新編武蔵風土記稿では「樋ノ口村」に、流路が村の中央を貫流し分断した、とあって規模の大きさを示唆している※39。「小向村」でも川向に 10戸の民家があったとされている※40、「徳島村」には直接の言及はないが「小向村」に、徳島村との入り組みについて言及がある※41。その入り組みの錯綜状況は近代はじめまで尾を引いて、地租改正の際、徳島村は樋野口村ともめた※42。なお、その記述や村の規模 (徳島村は小向村の半分程度)、新編武蔵で触れられていないことからいうと、徳島村については草苅場 (秣場・茅場など) か不安定な流作場だけだったと考えられる。

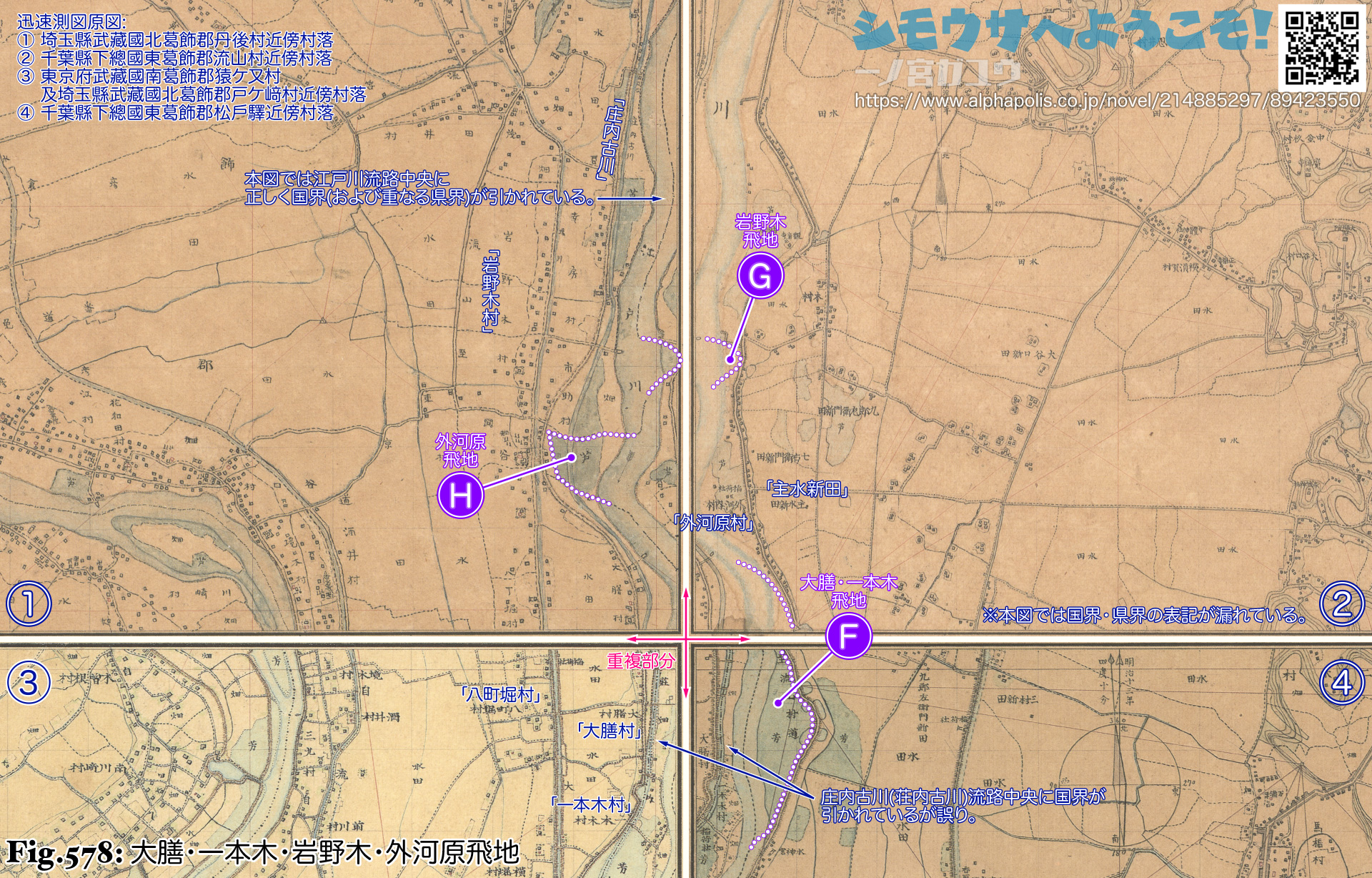

| Ⓖ | 埼玉県 北葛飾郡 早稲田村 岩野木の江戸川以東: 武蔵国 (埼玉県管轄) → 下総国 (千葉県管轄) [明治28年 法律第24号]※43※32 |

近世 武蔵国 葛飾郡の岩野木村の一部にあたる。位置・範囲は迅速測図原図で明示されているその時点の国界 (変動前の国界) から特定した。

経緯はⒻの大膳・一本木の飛地と同じであり、宝永2年(1705) の流路改修によって飛地が生じた※44。

| Ⓗ | 千葉県 東葛飾郡 馬橋村 外河原の江戸川以西: 下総国 (千葉県管轄) → 武蔵国 (埼玉県管轄) [明治28年 法律第24号]※45※32 |

近世 下総国 葛飾郡の外河原村の一部にあたる。位置・範囲は迅速測図原図で明示されているその時点の国界 (変動前の国界) から特定した。Ⓕの大膳・一本木の飛地とⒼの間にある、両者とは反対方向の旧曲流部が該当する。同様に宝永2年(1705) の流路改修が要因※46。

| Ⓘ | 千葉県 東葛飾郡 明村 古ケ崎の江戸川以西: 下総国 (千葉県管轄) → 武蔵国 (埼玉県管轄) [明治28年 法律第24号]※47※32 |

近世 下総国 葛飾郡の古ケ崎村の一部にあたる。位置・範囲は迅速測図原図で明示されているその時点の国界 (変動前の国界) から特定した。Ⓕの大膳・一本木の飛地の南に近接する、反対方向の旧曲流部が該当する。位置関係から、やはり宝永2年(1705) の流路の改修によると推定される。

なお迅速測図原図では、Ⓗの旧曲流部付近とは別にこの旧曲流部にも「外河原村」の表記がある。外河原村は村名からいってもⒽ・Ⓘおよびこれをつなぐ堤外地に細長い村域を持っていた可能性も否定できないが (2箇所がまとめて把握されてかまわない)、以下により混乱と判断した。

‣ | 地理的にかなり離れており、間に主水新田・伝兵衛新田が介在する。8石余 (天保郷帳)・戸数9※48の村としては考えにくい。また迅速測図で確認する限りⒽの旧曲流部付近の家屋数で戸数9を満たしているように見える。 |

‣ | 新編武蔵風土記の各村東西南北の説明として外河原村に言及があるのは「岩野木村」と「市助村」(Ⓗ対岸) に限られ※49、「一本木村」や「横堀村」「長戸呂村」(Ⓘ対岸) にはない。 |

‣ | 八木郷村編入後の大字外河原・大字古ケ崎は、翌明治29年(1896) それぞれ別の大字の一部となって消滅した。このときの編入先は、外河原が市助 (Ⓗ対岸)、古ケ崎が一本木・長戸呂 (Ⓘ対岸)※50。 |

| ❉31: | 原文「埼玉縣北葛飾郡八木鄕村大字大膳ノ内大字一本木ノ内江戸川以東ハ千葉縣東葛飾郡馬橋村ニ大字樋野口ノ内大字德島ノ内大字小向ノ内江戸川以東ハ千葉縣東葛飾郡明村ニ編入ス」。 |

| ❉32: | 法律第24号の上では郡名だけ記載されているが、北葛飾郡は武蔵国、東葛飾郡は下総国である。 |

| ❉33: | 三郷市史 第2巻 近世史料編1(1990) 所収。 |

| ❉34: | 原文「反高流作場四町五畝拾五歩」(中略)「右之内壱町五反四畝拾弐歩飛地、是ハ下総国小金領主水新田村地所附ニ御座候処、宝永二酉年江戸川瀬大曲相成候ニ付、新規堀割被仰付候ニ付、飛地相成申候」。 |

| ❉35: | 三郷市史 第2巻 近世史料編1(1990) 所収。モノクロかつ口絵のため判読しづらいが、ここで必要な情報を得るには支障ない。 |

| ❉36: | 三郷市史 第6巻 通史編1(2005) 所収 (翻刻版)。 |

| ❉37: | 新編武蔵風土記稿の一本木村に「又主水新田の内に飛地あり、元は地續なりしか寶永二年江戸川堀替の後對岸となる」とある。 |

| ❉38: | 新編武蔵風土記稿では「主水新田の内」とあるが、成因からいって正確には主水新田とは接していただけと考えるのが合理的。過半を主水新田に取り囲まれ、あるいはさらに江戸川の流路に囲まれている状況を「主水新田の内」と表現しているのではないかと思われる。 |

| ❉39: | 原文「古は江戶川東界を流しを、享保十六年堀替ありしより、今は水流村の中央を貫きて村蕗兩岸に分てり」。 |

| ❉40: | 原文「江戸川の對岸に飛地あり、是は享保十六年江戸川堀替て直流せしめし時より川向となれるなり、彼所にも民戸十軒住せり」 |

| ❉41: | 原文「耕地は樋口長戸呂德島等に入會ひ」。 |

| ❉42: | 三郷市史 第4巻 近代史料編(1993) 所収の「夢物語」(明治10年,1877) に顛末が記録されている。 |

| ❉43: | 原文「埼玉縣北葛飾郡早稻田村大字岩野木ノ内江戸川以東ハ千葉縣東葛飾郡流山町ニ編入ス」。 |

| ❉44: | 新編武蔵風土記稿の「岩野木村」に「江戶川の對岸木村に接して飛地あり、是も寶永二年川路堀替の後よりかく成來れりと云」とある。 |

| ❉45: | 原文「千葉縣東葛飾郡馬橋村大字外河原ノ内江戸川以西ハ埼玉縣北葛飾郡八木鄕村ニ編入ス」。 |

| ❉46: | 位置関係および松戸市史 中巻 近世編(1978) による。 |

| ❉47: | 原文「千葉縣東葛飾郡明村大字古ケ崎ノ内江戸川以西ハ埼玉縣北葛飾郡八木鄕村ニ編入ス」。 |

| ❉48: | 壬申戸籍の集計・明治5年(1872) 時点、松戸市史 下巻1 明治篇(1964)。なお、同 史料編5 秋谷家文書 下・八柱誌(1988) 所収の「請願巡査課出簿」によれば、明治15年(1882) 時点で戸数10。 |

| ❉49: | 原文、岩野木村「南は同郡外河原村の飛地」、市助村「東は江戶川に限り、對岸下總國葛飾郡外河原村」。 |

| ❉50: | 埼玉県市町村誌 第18巻(1979)。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■98. | 飯塚村※2。 |

| ■99. | 猿ケ又村※3。 |

| ■100. | 小合新田。 |

| ■103. | 下小合村※4。 |

| ■104. | 上小合村※4。 |

| ■105. | 花和田村※5。 |

| ■106. | 彦江村※6※7。 |

| ■107. | 谷口村※8※9。 |

| ■108. | 境木村※8※9。 |

| ■109. | 三九村※8。 |

| ■110. | 戸ケ崎村※10。 |

| ■111. | 寄巻村※8※11。 |

| ■112. | 前谷村※8※11。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■113. | 高須村※12。 |

| ■114. | 久兵衛村※8※12。 |

| ■115. | 小向村※8※13。 |

| ■116. | 樋口村※8※13※14。 |

| ■117. | 長戸呂村※8。 |

| ■118. | 徳島村※8。 |

| ■119. | 彦沢村。 |

| ■120. | 番匠免村※15。 |

| ■121. | 上口村。 |

| ■122. | 長沼村※8。 |

| ■123. | 八町堀村※8※16※17。 |

| ■133. | 笹塚村※8※18。 |

| ■137. | 谷中村※8※19。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| ■138. | 幸房村※19。 |

| ■139. | 岩野木村※8※19。 |

| ■140. | 茂田井村※8。 |

| ■272. | 市助村※8※20。 |

| ■273. | 前川村※8※21。 |

| ■274. | 大膳村※8※20。 |

| ■275. | 鎌倉村※8※22。 |

| ■276. | 横堀村※8※17。 |

| ■277. | 下新田村※8※23。 |

| ■279. | 酒井村※8※24。 |

| ■280. | 壱本木村※8※17。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■204. | 中金杉村※25。 |

| ■206. | 平賀村※26※27。 |

| ■220. | 大谷口村※28。 |

| ■221. | 横須賀村※29。 |

| ■222. | 鰭ケ崎村※30。 |

| ■223. | 木村※31。 |

| ■224. | 大谷口新田。 |

| ■225. | 幸谷村※32。 |

| ■226. | 上総内村※33。 |

| ■227. | 小金町※34。 |

| ■229. | 小西新田※35。 |

| ■234. | 二ツ木村※36※37。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■235. | 三ケ月村※38。 |

| ■236. | 七右衛門新田※39。 |

| ■237. | 外河原村※40。 |

| ■238. | 主水新田。 |

| ■239. | 九郎左衛門新田。 |

| ■240. | 三村新田。 |

| ■241. | 馬橋村※41。 |

| ■242. | 八ケ崎村※42。 |

| ■244. | 伝兵衛新田。 |

| ■245. | 古ケ崎村。 |

| ■246. | 新作村。 |

| ■247. | 中根村。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■248. | 中和倉村。 |

| ■257. | 松戸新田。 |

| ■258. | 上本郷村。 |

| ■259. | 南花島村※43。 |

| ■260. | 竹ケ花村。 |

| ■261. | 根本村。 |

| ■262. | 松戸町※44。 |

| ■263. | 小根本村。 |

| ■264. | 岩瀬村。 |

| ■265. | 和名ケ谷村※45。 |

| ■274. | 小山村。 |

| ❉1: | 武蔵国は武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図、下総国は元禄郷帳・国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「飯塚」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 飯塚」(同 = 葛西、江戸衆 会田中務丞、小田原衆所領役帳)、天正18年(1590): 「笠井卅三郷之内」「いいつかむら」「さるかまた村」「こわいむら」「かなまち村」「しはまた村」(浅野長吉添状、葛飾区古文書史料集9 葛西神社文書1,1996)。 |

| ❉3: | [平安末期〜織豊期] 治承元年(1177) 以前: 「猿俣郷」(遷宮用途注文断簡写、下総町史 原始古代・中世編 史料集,1990)、康永4年(1345): 「小鮎猿俣役所地頭葛西伊豆四郎入道」(香取社造替諸社役所並びに雑掌人注文、関城町史 史料編3 中世関係史料,1985)、延文5年〜卓治3年(推定,1360〜1364): 「下総国」の「葛西猿俣御厨」(神鳳鈔)、応安5年(推定,1372): 「武藏國猿俣關務事」(二条師良御教書写、新編埼玉県史 資料編5 中世1 古文書1,1982)、応永5年(1398): 「猿俣」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 猿俣」(江戸衆 窪寺大蔵丞、小田原衆所領役帳)、ほか。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「小鮎」下総国葛西御厨注文・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 小合」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)、天正18年(1590): 「笠井卅三郷之内」「いいつかむら」「さるかまた村」「こわいむら」「かなまち村」「しはまた村」(浅野長吉添状、葛飾区古文書史料集9 葛西神社文書1,1996)。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 室町期: 「下総国下河辺庄花和田」(市場之祭文、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)、ほか。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 永正18年(1521): 「ヒコエ」(本土寺過去帳)、室町期〜戦国期: 「河辺彦江」(同)。 |

| ❉7: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「彦得村」。 |

| ❉8: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉9: | 天保郷帳では「古者谷口・境木村」と付記され、元禄郷帳・改定図では「谷口・境木村」。村名はどれも併記される。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 応安5年(1372): 「常陸・下總兩國海夫并戶崎・大堺・行德等關務」(長者宣写、新編埼玉県史 資料編5 中世1 古文書1,1982)、応安7年(1374):「下總國風早庄內戶崎・大堺關務」(安富道轍等連署奉書、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)、永禄2年(1559) 以前: 「戸ケ崎」(江戸衆 匝嵯蔵人佑、小田原衆所領役帳)、ほか。 |

| ❉11: | 天保郷帳では「古者寄巻・前谷村」と付記され、元禄郷帳・改定図では「寄巻・前谷村」。地名はどれも併記される。 |

| ❉12: | 天保郷帳では「古者 高須・久兵衛 村」と付記され、元禄郷帳・元禄年中改定図では「高須・久兵衛 村」。地名はどれも併記される。 |

| ❉13: | 天保郷帳では「古者 小向・樋口 村」と付記され、元禄郷帳・元禄年中改定図では「小向・樋口 村」。地名はどれも併記される。 |

| ❉14: | 現在の表記は「樋野口」。 |

| ❉15: | [中世〜織豊期] 永正4年(1507): 「番匠面」(本土寺過去帳) 、天正2年(1574): 「番匠免」(御料所方認書)、ほか。 |

| ❉16: | 元禄郷帳・改定図では「八丁堀村」。 |

| ❉17: | 元禄郷帳には含まれない。元禄年中改定図では「長戸呂村ノ内」と付記される。 |

| ❉18: | 天保郷帳では「古者 下笹塚・駒形 村」と付記され、元禄郷帳・改定図では「下笹塚・駒形村」。地名はどれも併記される (ただし元禄改定図では小判形の外に『下笹塚』)。 |

| ❉19: | 天保郷帳では「古者 谷中・幸房・岩野木 村之内」と付記され、元禄郷帳・改定図では「谷中・幸房・岩野木村」。村名はどれも併記される。 |

| ❉20: | 元禄年中改定図では「八丁堀村ノ内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉21: | 元禄年中改定図では「三九村ノ内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉22: | 元禄年中改定図では「長沼村ノ内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉23: | 元禄年中改定図では「高須 久兵エ 村ノ内」(村名は併記) と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉24: | 元禄年中改定図では「谷口・境木 村ノ内」と付記される (地名は付記、郷帳には含まれない)。 |

| ❉25: | 元禄郷帳・国絵図では「古者金杉村」と付記される。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 応永2年(1395): 「平賀」(本土寺過去帳)、宝徳2年(1450): 「風早庄平賀□年貢之内」(〜郷〜、源直貞寄進状、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)、文明14年(1482): 「下総州勝鹿郡風早庄平賀長谷山本土寺」(洪鐘銘、松戸市史 史料編4 本土寺史料,1985)、ほか。 |

| ❉27: | 天保郷帳では「古者本土寺村」と付記され、元禄郷帳・国絵図では「本土寺村」。 |

| ❉28: | [中世〜織豊期] 応永27年(1420): 「大谷口」(本土寺過去帳)、永享13年(1441): 「大矢口」(同)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 永享10年(1438): 「ヨコスカ」(本土寺過去帳)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 永享9年(1437): 「ヒレカサキ」(本土寺過去帳)、「ひれかさきさかひまで」(高城胤則印判状、我孫子市史資料 古代・中世篇,1987)、ほか。 |

| ❉31: | [新田・分村] 慶長〜元和期の成立 (流山市史 通史編1, 2001)。 |

| ❉32: | [中世〜織豊期] 天正10年(1582): 「コウヤ」(本土寺過去帳)、ほか。 |

| ❉33: | [中世〜織豊期] 永享8年(1436): 「カツサウチ」(本土寺過去帳)、天正20年(1592): 「下総国勝鹿郡上総内村」(水帳之写/東漸寺史 乾、松戸市史 史料編6 東漸寺史料,1994)、ほか。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 永享7年(1435): 「金」(本土寺過去帳)、永禄4年(1561): 「小金」(北条氏康書状写、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)、天文18年(1549): 「こかね」(高城家印判状、同)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉35: | 元禄郷帳・国絵図には含まれない。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 応永35年(1428): 「二木」(本土寺過去帳)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉37: | 元禄郷帳・国絵図では「二木村」。 |

| ❉38: | 元禄郷帳・国絵図では「二木村之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「二ツ木村枝郷」と付記される。 |

| ❉39: | 元禄郷帳・国絵図では「古者膝丸新田」と付記される。 |

| ❉40: | [新田・分村] 寛永年間(1624〜1644)の開発 (松戸市史 中巻,1978))。 |

| ❉41: | [中世〜織豊期] 永享12年(1440)「マハシ」(本土寺過去帳)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉42: | [中世〜織豊期] 天正4年(1576): 「ハチカサキ」(本土寺過去帳)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉43: | 元禄郷帳・国絵図では「古者花島村」と付記される。 |

| ❉44: | [中世〜織豊期] 嘉吉元年(1441): 「マツト」(本土寺過去帳)、文正元年(1466): 「松渡」(原信濃入道宛御内書案、続群書類従 第23輯ノ下 武家部,1924)、永禄12年(推定,1569): 「敵松戸市川迄相散」(千葉胤富書状、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)、ほか。 |

| ❉45: | 元禄郷帳・天保郷帳では「和名谷村」(元禄国絵図では『和名ケ谷』)。 |