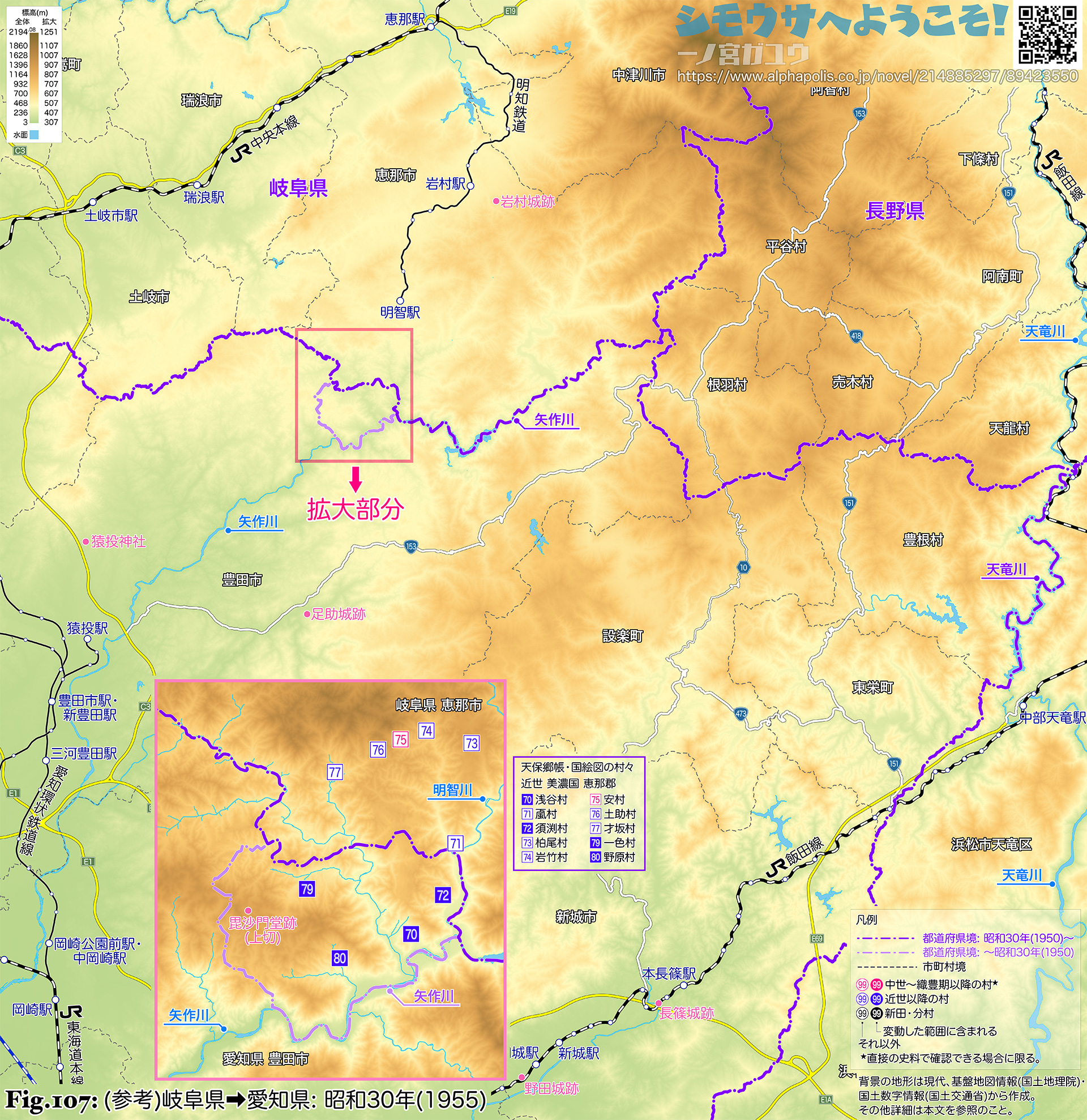

昭和30年(1955)※1岐阜県 恵那郡 三濃村のうち、近世 美濃国 恵那郡の浅谷・須渕・一色・野原の各村にあたる地域は愛知県 東加茂郡 旭村に編入された。結果として美濃・三河の国界は矢作川から北部の尾根筋へ移動したことになる。もちろん、この時点で美濃国も三河国も地域区分としては用いられておらず、変動があったのは県境だけである。なお残余は岐阜県 明智町に編入された。

近世 美濃国 恵那郡

| ■70. | 浅谷村。 |

| ■71. | 颪村※2※3。 |

| ■72. | 須渕村※2※4。 |

| ■73. | 柏尾村※3。 |

| ■74. | 岩竹村※3。 |

| ■75. | 安村※5※6※3。 |

| ■76. | 土助村※3。 |

| ■77. | 才坂村※3。 |

| ■79. | 一色村※7。 |

| ■80. | 野原村※8。 |

『恵那郡史』(1926) には野原村についての伝承が紹介されている。それによれば、東三河のある大名が娘を美農国霧ケ谷城 (岩村城) の遠山氏に嫁がせた際、化粧料として領地から割いて与えたために野原村は美濃国に属するようになった、という。また

「今三濃村高瀬家にある毘沙門天の棟札には、長禄三年三州賀茂郡足助庄仁木郷野原村とあるといふ」

とある。

これらによれば過去にこの地域で国界の変動があった可能性が示唆されるが、伝承は伝承であることを差し引いても具体性に乏しく、棟札も「あるといふ」では伝承と変わらない。なお同じ内容が『旭町誌 資料編』(1981) でも紹介されているが、文脈から『恵那郡史』(1926) を口語訳・補足したものである。同誌によれば、近世 野原村の一部である上切 (現在の豊田市 上切町) に高瀬姓が 2世帯含まれ、地図に「毘沙門堂跡」があるのを確認できる。

『岐阜県町村合併史』(1961/1987) には

「殊に三濃村大字野原の区域は、かつて旭村とともに三河国に属し、旭村八幡社の同一氏子として、その祭神を中心に日常のまじわりが深かい関係にあった」

とあって、趣はやや異なるものの同じようなことをいっている。ただしやはり史料として扱うのは難しい。

旧・三濃村は、浅谷村 (近世 浅谷村・須渕村)・野原村 (野原村・一色村)・横通村 (颪・柏尾・岩竹・安・土助・才坂の 6村) の合併により成立した。岐阜県編集の『岐阜県町村合併史』(1961) よれば、岐阜県における町村制施行は明治22年(1889) 7月1日であり、旧・三濃村も同日に合併・成立した。しかし愛知県編集の『市町村沿革史』(1968) は、これを明治23年(1890) 5月1日としている。ごく自然に考えて岐阜県の情報が正しいが、愛知県が何によって明治23年(1890) 5月1日としたのかはわからない。なお愛知県における町村制施行は明治22年(1889) 10月1日なので、これに引きずられたわけでもない。

同じ角川日本地名大辞典でも『角川日本地名大辞典 21 岐阜県』(1980) では明治22年(1889) だが、『同 23 愛知県』(1989) では明治23年(1890) となっている。『旭町誌 通史編』(1981) では混在し「村落誌」では明治22年(1889) だが、「行政・財政」「年表」では明治23年(1890) となっている。

| ❉1: | 昭和30(1955) 年4月1日付。 |

| ❉2: | 天保郷帳では「古者小路志須淵村」と付記され、元禄郷帳では「小路志須淵村」。 |

| ❉3: | 明治6年(1873) 合併し横通村、したがって対応する近代の大字は「横通」。 |

| ❉4: | 明治8年(1875) 浅谷村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しないが、昭和30年(1955) 旭村編入時に「須渕」として分離。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 明徳元年(1390): 「美濃國遠山庄手向鄕之內」の「安主名」(足利義満袖判御教書写、恵那市史 史料編,1976)、ほか。 |

| ❉6: | 現在の表記は「安主」。 |

| ❉7: | 明治8年(1875) 野原村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しないが、昭和30年(1955) 旭村編入時に「一色」として分離。 |

| ❉8: | 昭和30年(1955) 上切・上中切・下中切・下切・島崎に分離、野原は消滅。近世も同様に集落が分かれていた。 |