『紀伊続風土記』によれば、志摩国は伊勢国司・北畠氏の支配下にあったが、天正10年(1582) 熊野の新宮から伸長してきた堀内氏の圧迫を受け、荷坂峠より南側はその領国 (紀伊国) になったとされる。

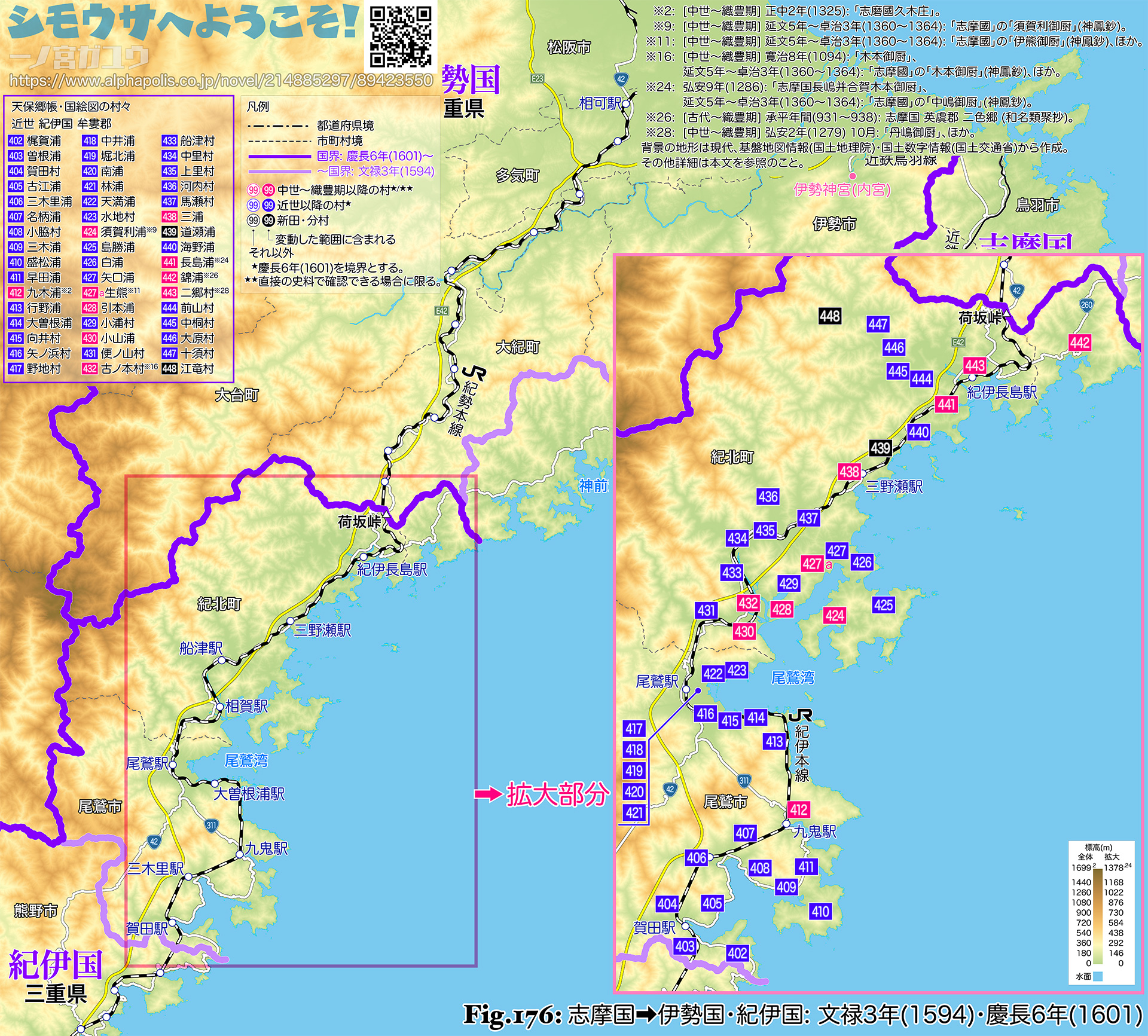

その後、豊臣政権下の文禄3年(1594) と慶長6年(1601) の検地によってそれぞれ伊勢・紀伊の領域が明らかにされ、近世の国界は確定した。文禄 (伊勢)・慶長 (紀伊) とも検地帳は多くのところに残存しているほか、紀伊については各村の石高が慶長18年(1613) の紀州御検地帳・紀伊州検地高目録にまとまっている。

その後、豊臣政権下の文禄3年(1594) と慶長6年(1601) の検地によってそれぞれ伊勢・紀伊の領域が明らかにされ、近世の国界は確定した。文禄 (伊勢)・慶長 (紀伊) とも検地帳は多くのところに残存しているほか、紀伊については各村の石高が慶長18年(1613) の紀州御検地帳・紀伊州検地高目録にまとまっている。

南北朝期以来、北畠氏は伊勢国司を歴任し、室町幕府との和解後は断続的に守護も兼ねていた。また、志摩国も支配したことから志摩国司も兼ねていたかと思われるが、具体的にどのように支配していたのかについてはほとんどわからない。ようやく明らかになるのは永禄年間(1558〜1570) に入ってからであり、それも後代の軍記によるものであって戦闘が行われた地域・地点に限られる。

その永禄年間(1558〜1570) 以降、伊勢国に進出してきた織田信長は北畠具教・具房を攻撃し、天正3年(1575) には家督を強制的に信雄に譲らせ、さらに天正4年(1576) 滅ぼした※1。したがって、荷坂峠まで迫ったころに堀内氏善が対峙したのは信雄 (または信長) であって、本来の北畠氏はこのときすでに滅亡していた。

軍記類に基づく『紀伊長島町史』(1985) によれば、堀内氏善は天正4年(1576) または同6年(1578) 北畠 (織田) 信雄の臣下・加藤甚五郎が配置された長島城を攻撃して落城させたが、信雄もすぐに在地勢力を利用して奪還した。その後、氏善は信長の臣下に入ったとみられ、天正9年(1581) 2月29日付で知行宛行状 (朱印状) の発給を受けた。堀内氏は神職と武家の両面を持っていたらしく、宛先は「熊野新宮神主・堀内新次郎」となっている (新次郎は氏善のこと)※2。

「紀州無漏郡 (牟婁郡)、堺目 (境目) を相賀に限り神領と為す。当知行の条 (この知行について)、ますます相違あるべからず、すべて神納簡要 (肝要) にそうろうなり」

(紀州無漏郡堺目限相賀為神領、当知行之条、弥不可有相違、全神納簡要候也)

この朱印状は「相賀」を北限として紀伊国 牟婁郡の知行を認めるものであり、長島の支配を認めていない。長島のすぐ北にある荷坂峠は交通上の要衝であり、戦略上重要な地点にある (現在も JR紀勢線や紀勢自動車道はこの峠の下をトンネルで抜けている)。このため信長・信雄も長島を譲ることはなかったようだ。

この状況が変化した要因は、この天正9年(1581) 2月時点の状況と変動した天正10年(1582) という時期からいって、本能寺の変後の混乱に乗じてと考えるのが自然だろう。『紀伊続風土記』の記述からは堀内氏善は北畠 (織田) と直接対峙し、武力で攻め取ったような印象を受けるが、そのようには考えられない。

近世 伊勢国 渡会郡 (度会郡) に相賀浦、紀伊国 牟婁郡に広域地名として相賀があり、どちらも古代 志摩国の範囲に含まれ、前者は現在の三重県 度会郡 南伊勢町、後者は三重県 北牟婁郡 紀北町にそれぞれ所在する。この 2つの相賀のうち、織田信長朱印状における相賀は後者である。三重県史は通史編 近世1(2017) で南伊勢町、資料編 近世1(1993) で海山町 (当時。現在の紀北町西部) とあって食い違うが、資料編が正しい。

朱印状に記載された「相賀」の範囲は江戸前期の「相賀荘」と変わらないと考えられ、相賀荘には須賀利浦・矢口浦・引本浦・小浦村・小山浦・便ノ山村・古ノ本村・船津村・中里村・上里村・河内村・馬瀬村が含まれる。なお再編成された江戸中期以降の「相賀組」は須賀利浦を除く 11村から編成された。現・紀北町 相賀は明治9年(1876) 古ノ本村から改称した相賀村に由来する。

現・南伊勢町 (旧・南勢町) の相賀の読みは「おうか」のまま変わらないが、南勢町誌(1985) のふりがなは「おおか」。現・紀北町 (旧・海山町) の相賀は現在は「あいが」と読む。これはJR紀勢本線の前身のひとつである国鉄 紀勢東線に「相賀駅」が設置された際、すでに「相可駅」が存在していたため「あいが」とされ、のち地名のほうも「あいが」と読むようになったことによる※3。

幕府の指示により編纂された紀伊国の地誌。仁井田好古らが編纂にあたって天保10年(1839) に完成した。

| ❉1: | 三重県史 通史編 近世1(2017) など。 |

| ❉2: | 織田信長朱印状 (三重県史 資料編 近世1,1993)。 |

| ❉3: | 海山町史(1984)。 |

近世 伊勢国 度会郡

| ■102. | 始神村※2。 |

| ■103. | 押渕村※3※4。 |

| ■104. | 斎田村※5。 |

| ■105. | 伊勢路村※6※7。 |

| ■106. | 三ケ村請新田※8※9。 |

| ■107. | 内瀬村※10※11。 |

| ■108. | 迫間浦※12※13。 |

| ■109. | 船越村※14。 |

| ■110. | 五ケ所浦。 |

| ■111. | 切原村※15。 |

| ■112. | 泉村。 |

| ■113. | 山原村※16※17。 |

| ■114. | 檜山村※16。 |

| ■115. | 神津佐村※18。 |

| ■116. | 下津浦村※19。 |

| ■117. | 木谷村。 |

| ■118. | 宿浦※20。 |

| ■119. | 田曽浦。 |

| ■120. | 飯満村。 |

| ■121. | 中津浜浦※21※22。 |

| ■122. | 礫浦※23。 |

| ■123. | 相賀浦※24。 |

| ■124. | 相賀竈※25。 |

| ■125. | 大江村。 |

| ■126. | 大方・道行竈※26※27※28※29。 |

| ■127. | 小方竈※30。 |

| ■128. | 阿曽浦※31。 |

| ■129. | 贄浦※32。 |

| ■130. | 道方村※33。 |

| ■131. | 慥柄浦※34※35。 |

| ■132. | 東宮村※36※39。 |

| ■133. | 奈屋浦※37※38※39。 |

| ■134. | 河内村。 |

| ■135. | 村山村※40。 |

| ■136. | 神前浦※41※42。 |

| ■137. | 方座浦※43。 |

| ■138. | 古和浦※44。 |

| ■139. | 栃木・赤崎 竈※45※46※47。 |

| ■140. | 棚橋竈※48。 |

| ■141. | 新桑竈※48。 |

| ❉1: | 伊勢国は正保・元禄郷帳との対照を含む。 |

| ❉2: | 伊勢国の正保郷帳では「初神村」。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「伊勢國」の「押淵御園」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉4: | 天保郷帳では「古者 押渕村・ふく浦新田村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「押渕村之内」と付記された「福浦新田」が別にある。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 応仁3年(1469) 3月: 「佐伊田」(氏経神事記、大神宮叢書 第5 前篇,1938)、ほか。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 康永3年(1344): 「伊勢路」(法楽寺文書紛失記、南勢町誌,1985)。 |

| ❉7: | 天保郷帳では「古者 伊勢路村・くゝ𛃶道村・まめ𛄋ら村・五反垣内村・ふ𛁠谷村 五ケ村」(前3村・後2村で併記) と付記され、国絵図には「伊勢路村之内」と付記された「くゞ𛃶道」「まめ𛄋ら」「五反垣内」「𛂱た谷」がそれぞれ別にある。元禄郷帳には「伊勢路村枝郷」と付記された「伊勢路村枝郷 くゝり道村」「伊勢路村枝郷 まめ𛄌 ら村」「伊勢路村枝郷 五反垣内村」「伊勢路村枝郷 ふ𛁠谷村」がそれぞれ別にある。 |

| ❉8: | 天保郷帳では「内瀬・伊勢路・斎田」を冠称した「三ケ村請新田」、国絵図では「内瀬村・伊勢路村・斎田村 請新田」。どれも村名は併記される。 |

| ❉9: | 伊勢国の正保郷帳には含まれない。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 建久3年(1192): 「船越」「佐々良」「奈井瀬」「贄」(皇太神宮年中行事、松阪市史 第3巻 史料篇 史料篇 古代・中世,1980)、建長4年(1252): 「太神宮御領内瀬御園」(祭主大中臣隆世解案、日本塩業大系 史料編 古代・中世2,1977)、建長年間(1249〜1256): 「志摩國奈井瀬村」(阿闍梨静真申状案、同)、ほか。 |

| ❉11: | 天保郷帳では「古者 内瀬村・向井村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「内瀬村之内」と付記された「向井」が別にある。元禄郷帳には「内瀬村枝郷」と付記された「向井村」が別にある。 |

| ❉12: | 天保郷帳では「古者 迫間村」と付記され、元禄郷帳では「迫間村」。 |

| ❉13: | 伊勢国の正保郷帳では「廻間浦」。 |

| ❉14: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 志摩國 英虞郡 船越郷 (和名類聚抄)、延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「南舩越御厨」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉15: | [中世〜織豊期] 元亨3年(1323): 「志摩国切原御薗」(大蔵卿冬方下知状、南勢町誌,1985)、南北朝期: 延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「切原御園」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 天文23年(1554): 「ひやま」「山原」(下之郷村南氏所蔵文書、鳥羽誌,1911/1975)。 |

| ❉17: | 天保郷帳では「古者 山原村・夏草新田 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「山原村之内」と付記された「夏草」が別にある。元禄郷帳には「山原村枝郷」と付記された「夏草新田」が別にある。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「上津長御厨」(神鳳鈔)。 |

| ❉19: | 伊勢国の正保郷帳では単に「下津浦」。 |

| ❉20: | 天保郷帳では「古者 宿浦・竈 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「宿浦之内」と付記された「竈」が別にある。元禄郷帳では「宿浦枝郷」と付記された「竈」が別にある。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「中津浜御厨」(神鳳鈔)。 |

| ❉22: | 伊勢国の正保郷帳では単に「中津浜」。 |

| ❉23: | [中世〜織豊期] 建久3年(1192): 「船越」「佐々良」「奈井瀬」「贄」皇太神宮年中行事、松阪市史 第3巻 史料篇 史料篇 古代・中世,1980)、延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「佐〻良御厨」(神鳳鈔)。 |

| ❉24: | [中世〜織豊期] 延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「相可御厨」(神鳳鈔)、康永3年(1344): 「志摩国木本・相哥」(法眼良雅寄進状写、志摩国木本御厨関係史料 荘司家文書の紹介を中心に 下, 惠良, 史料 皇學館大學史料編纂所報 第131号,1994)。 |

| ❉25: | [新田・分村] 天保郷帳・国絵図とも「相賀村枝郷」と付記される。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「大久田御厨」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉27: | 天保郷帳・国絵図では地名は併記される。 |

| ❉28: | 天保郷帳では「大江村枝郷」と付記されるが、国絵図では付記されない。漏れと思われる。 |

| ❉29: | 天保郷帳では「古者 道行竈・大方竈 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、元禄郷帳には「大方村枝郷」と付記された「大方竃」「道行竃」がそれぞれ別にある。 |

| ❉30: | 天保郷帳・国絵図とも「大江村枝郷」と付記される。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 治承5年(1181) 2月: 「阿曾御園」(皇太神宮神主牒案、和歌山県史 古代史料2,1989)、延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「阿曽御厨」(ただし『薗』の付記がある、神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉32: | [中世〜織豊期] 建久3年(1192): 「船越」「佐々良」「奈井瀬」「贄」(皇太神宮年中行事、松阪市史 第3巻 史料篇 史料篇 古代・中世,1980)、延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「贄嶋」(神鳳鈔)。 |

| ❉33: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 志摩國 英虞郡 道浮郷 (道潟郷、和名類聚抄)、延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「志摩國」の「道方」(神鳳鈔)。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 建仁2年〜承元4年(1202〜1210): 「志摩國」の「慥柄神戶」(神宮雑例集、新編一宮市史 資料編 補遺2,1980)、延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「志摩國」の「慥柄」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉35: | 天保郷帳では「古者 慥柄村」と付記され、元禄郷帳では「慥柄村」。 |

| ❉36: | 天保郷帳では「古者 東宮村・た𛂁せ村・小納戸新田 三ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「東宮村之内」と付記された「た𛂂せ」「小納戸新田」が別にある。元禄郷帳には「東宮村枝郷」と付記された「た𛂁せ村」「小納戸新田」がそれぞれ別にある。 |

| ❉37: | [新田・分村] 天保郷帳・国絵図では「東宮村枝郷」と付記される。 |

| ❉38: | 天保郷帳では「古者 奈屋村」と付記され、元禄郷帳では「東宮村枝郷」と付記された「奈屋村」。 |

| ❉39: | 正保郷帳では「東宮村・奈屋浦」(村名は併記)。 |

| ❉40: | 天保郷帳では「古者 村山村 伊勢路村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「村山村之内」と付記された「伊勢路」が別にある。元禄郷帳には「村山村枝郷」と付記された「伊勢路村」が別にある。 |

| ❉41: | 天保郷帳では「古者 神崎村」と付記され、元禄郷帳では「神前浦」(ただし『村』ではない)。 |

| ❉42: | 伊勢国の正保郷帳では「神前浦」。 |

| ❉43: | [古代] 承平年間(931〜938): 志摩國 英虞郡 芳草郷 (和名類聚抄)。 |

| ❉44: | 天保郷帳では「古者 古和浦・なとじ・あろじ 三ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「古和浦之内」付記された「𛂁とし」「あろし」がほかにある。元禄郷帳には「古和浦枝郷」と付記された「𛂁とし新田」「𛀄𛄆し新田」がそれぞれほかにある。] |

| ❉45: | 天保郷帳・国絵図とも地名は併記される。 |

| ❉46: | 天保郷帳では「古和浦枝郷」と付記されるが、国絵図では付記されない。漏れと思われる。 |

| ❉47: | 天保郷帳では「古者 赤崎竈・栃木竈 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、元禄郷帳には「古和浦枝郷」と付記された栃木竃と赤崎竃がそれぞれほかにある。] |

| ❉48: | [新田・分村] 天保郷帳・国絵図とも「古和浦枝郷」と付記される。 |

近世 紀伊国 牟婁郡

| ■402. | 梶賀浦。 |

| ■403. | 曽根浦。 |

| ■404. | 賀田村。 |

| ■405. | 古江浦。 |

| ■406. | 三木里浦。 |

| ■407. | 名柄浦。 |

| ■408. | 小脇村。 |

| ■409. | 三木浦。 |

| ■410. | 盛松浦※1。 |

| ■411. | 早田浦。 |

| ■412. | 九木浦※2※3。 |

| ■413. | 行野浦。 |

| ■414. | 大曽根浦。 |

| ■415. | 向井村。 |

| ■416. | 矢ノ浜村。 |

| ■417. | 野地村※4。 |

| ■418. | 中井浦※4※5。 |

| ■419. | 堀北浦※4※6。 |

| ■420. | 南浦※4※7。 |

| ■421. | 林浦※4。 |

| ■422. | 天満浦。 |

| ■423. | 水地村※8。 |

| ■424. | 須賀利浦※9。 |

| ■425. | 島勝浦※10。 |

| ■426. | 白浦。 |

| ■427. | 矢口浦。 |

| ■427a. | 生熊※11※12。 |

| ■428. | 引本浦※13。 |

| ■429. | 小浦村。 |

| ■430. | 小山浦※14。 |

| ■431. | 便ノ山村※15。 |

| ■432. | 古ノ本村※16※17※18。 |

| ■433. | 船津村※19。 |

| ■434. | 中里村。 |

| ■435. | 上里村※20。 |

| ■436. | 河内村。 |

| ■437. | 馬瀬村。 |

| ■438. | 三浦※21。 |

| ■439. | 道瀬浦※22。 |

| ■440. | 海野浦※23。 |

| ■441. | 長島浦※24※25。 |

| ■442. | 錦浦※26※27。 |

| ■443. | 二郷村※28※29※30。 |

| ■444. | 前山村※31※32。 |

| ■445. | 中桐村※33※32。 |

| ■446. | 大原村※34。 |

| ■447. | 十須村※35。 |

| ■448. | 江竜村※22※36※37。 |

| ❉1: | 天保郷帳では「古者 盛松村・たのも村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「盛松浦新田」と付記された「頼母」が別にある。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 正中2年(1325): 「志磨國久木庄」(関東下知状、大日本古文書 家わけ 15 山内首藤家文書,1940)。 |

| ❉3: | 天保郷帳では「古者 九鬼浦」と付記される。明治22年〜昭和29年の表記は「九木」(九鬼村 九木浦)、昭和29年以降の表記は「九鬼」(尾鷲市 九鬼町)。 |

| ❉4: | 天保郷帳・国絵図では「尾鷲」を冠称する。 |

| ❉5: | 天保郷帳では「古者 中井村・山田村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「中井浦之内」と付記された「山田」が別にある。 |

| ❉6: | 天保郷帳では「古者 堀村・北村 弐ケ村」(村名は併記) と付記される。 |

| ❉7: | 天保郷帳では「古者 南村・日尻野村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「南浦新田」と付記された「日尻野」が別にある。 |

| ❉8: | 天保国絵図では「水地浦」。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「志摩國」の「須賀利御厨」(神鳳鈔)。 |

| ❉10: | 天保郷帳では「古者 島勝浦・中熊村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「島勝浦之内」と付記された「中熊」が別にある。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「志摩國」の「伊熊御厨」(神鳳鈔)、元弘3年(1333): 「きいのくにいくまの荘」(小山文書、大日本史料 第6編之1,1901)、ほか。 |

| ❉12: | 天保国絵図では「矢口浦之内」と付記される。郷帳には含まれないが、矢口浦に「古者 矢口村・伊熊村 弐ケ村」(村名は併記) と付記される。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 正応6年(1293): 「引もと」「ひきもと」(はたのひさすみ置文、志摩国木本御厨関係史料 荘司家文書の紹介を中心に 下, 惠良, 史料 皇學館大學史料編纂所報 第131号,1994)。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「志摩國」の「小山御薗」(神鳳鈔)。 |

| ❉15: | 天保郷帳では「古者 便ノ山村・木津村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「便ノ山之内」と付記された「木津」が別にある。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 寛治8年(1094): 「木本御厨」(大中臣某下文、志摩国木本御厨関係史料 荘司家文書の紹介を中心に 上, 惠良, 史料 皇學館大學史料編纂所報 第130号,1994)、寛喜3年(1231): 「志摩国木本御厨」(地頭源某下文、同)、弘安7年(1284): 「志摩領国永富名内」の「木本嶋」(領家二位家政所下文案、同下, 惠良, 同第131号,1994)、同: 「合賀木本御厨」「合賀木本両嶋」(亀山上皇院宣案、同)、弘安9年(1286): 「志摩国長嶋并合賀木本御厨」(二条鎌倉法印下文案、同)、延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「志摩國」の「木本御厨」(神鳳鈔)、ほか。なお、弘長2年(1262) 某袖判下文 (同) のみ「伊勢国木本御厨」とあるが、ほかの国名を含む文書ではすべて志摩国。 |

| ❉17: | 天保郷帳では「古者 粉本村・渡村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「古ノ本村之内」と付記された「渡」が別にある。 |

| ❉18: | 明治9年(1876) 相賀村に改称、したがって対応する近代の大字は「相賀」。 |

| ❉19: | 天保郷帳では「古者 船津村・新田村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「船津村之内」と付記された「阿薗新田」が別にある。 |

| ❉20: | 天保郷帳では「古者 上里村・鳥居崎村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「上里村之内」と付記された「鳥居崎」が別にある。 |

| ❉21: | 貞和4年(1348): 「みう羅」(木本近隣島々領主約定状案、志摩国木本御厨関係史料 荘司家文書の紹介を中心に 下, 惠良, 史料 皇學館大學史料編纂所報 第131号,1994)。 |

| ❉22: | [新田・分村] 紀州御検地帳に含まれない。 |

| ❉23: | 天保郷帳では「古者 海野浦・古里村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「海野浦之内」と付記された「古里」が別にある。 |

| ❉24: | 弘安9年(1286): 「志摩国長嶋并合賀木本御厨」(二条鎌倉法印下文案、志摩国木本御厨関係史料 荘司家文書の紹介を中心に 下, 惠良, 史料 皇學館大學史料編纂所報 第131号,1994)、延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「志摩國」の「中嶋御厨」(神鳳鈔)。 |

| ❉25: | 天保郷帳では「古者 長島浦・出垣内村・中島村 三ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「長島浦之内」と付記された「出垣内」「中島」が別にある。 |

| ❉26: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 志摩国 英虞郡 二色郷 (和名類聚抄)、延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「志摩國」の「錦御厨」(神鳳鈔)。 |

| ❉27: | 天保郷帳では「古者 錦浦・河内村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「錦浦之内」と付記された「河内」が別にある。 |

| ❉28: | [中世〜織豊期] 弘安2年(1279) 10月: 「丹嶋御厨」(兼仲卿記弘安六年冬巻裏文書、紀伊長島町史,1985)、徳治2年(1307) 2月18日: 「にのしま」「あかは」(附録所収庄司氏蔵文書、紀伊続風土記)、延文5年〜卓治3年(1360〜1364): 「志摩國」の「丹嶋御厨」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉29: | 天保郷帳では「古者二江村」と付記される。 |

| ❉30: | 対応する近代の大字は「二郷」、昭和25年(1950)「東長島」に改称。 |

| ❉31: | 天保郷帳では「古者 前山村・樫木江村・志こ村 三ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「前山村之内」と付記された「樫木江」「志子」が別にある。 |

| ❉32: | 明治9年(1876) 前山村・中桐 2村で合併し島原村、したがって対応する近代の大字は「島原」。 |

| ❉33: | 天保郷帳では「古者 中桐村・志こ村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「中桐村之内」と付記された「志子」が別にある。 |

| ❉34: | 天保郷帳では「古者 大原村 三江村・下河内村・三ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「大原村之内」と付記された「三江」「下河内」が別にある。 |

| ❉35: | 天保郷帳では「古者 十須村・浅柄村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「十須村之内」と付記された「三江」「浅柄」が別にある。 |

| ❉36: | 天保郷帳では「古者 江龍村 中原村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、国絵図には「江龍村之内」と付記された「中原」が別にある。 |

| ❉37: | 明治7年(1874) 十須村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |