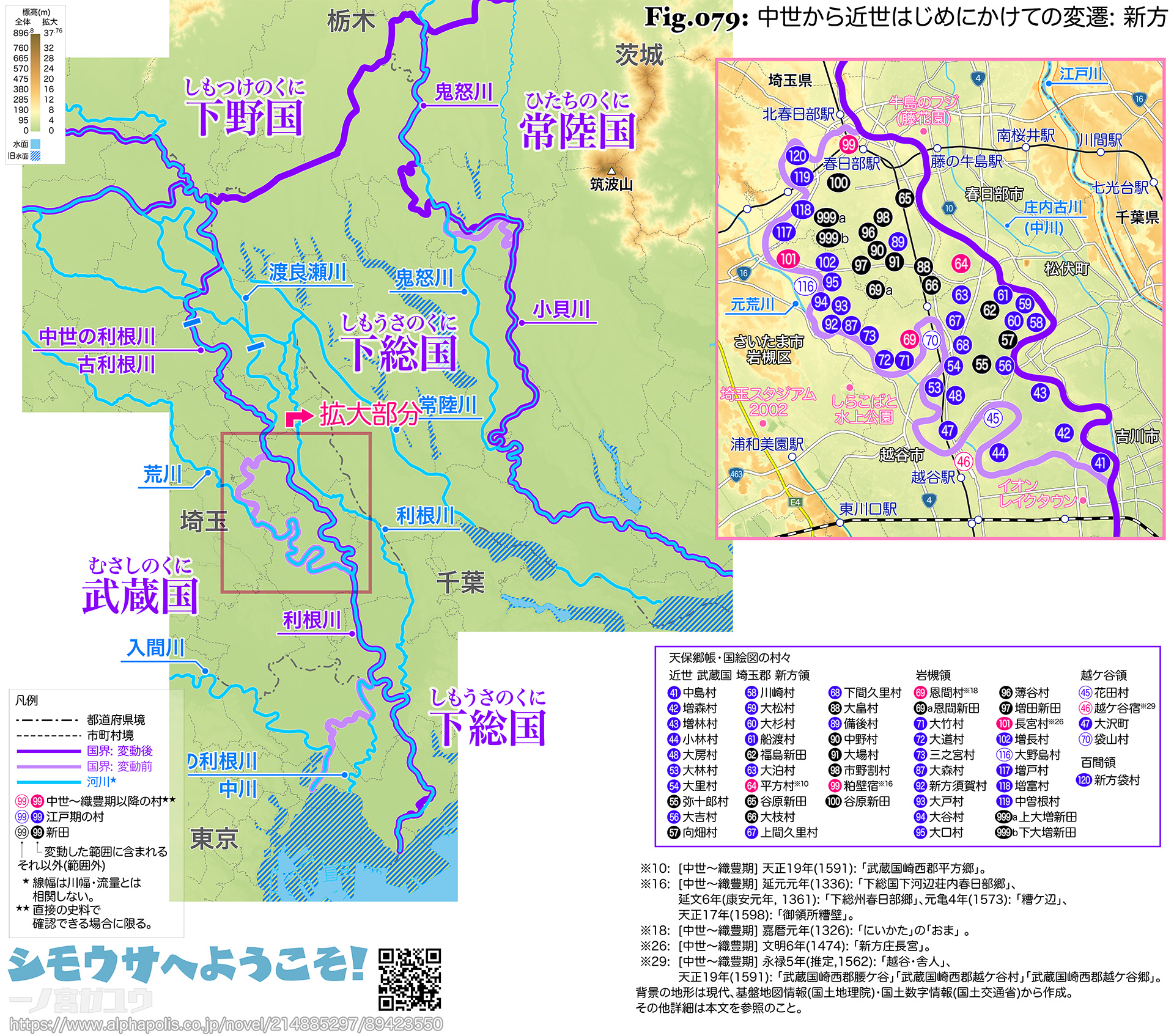

平安末期までに、下総国 葛飾郡から猿島郡にかけては広大な下河辺庄が成立した。広大であるのは未開発の荒れ地がそのままに取り残されていたからであり、利根川や渡良瀬川が乱流する文字どおりの氾濫原には、不安定な低湿地に無数の沼が散在していた。北部の台地上を野方、低地の河川流域を河辺と呼び、これらに対する新しい土地として古代の利根川 (古隅田川〜元荒川) と中世の利根川 (古利根川) の間が新方と呼ばれた、とされる※1。

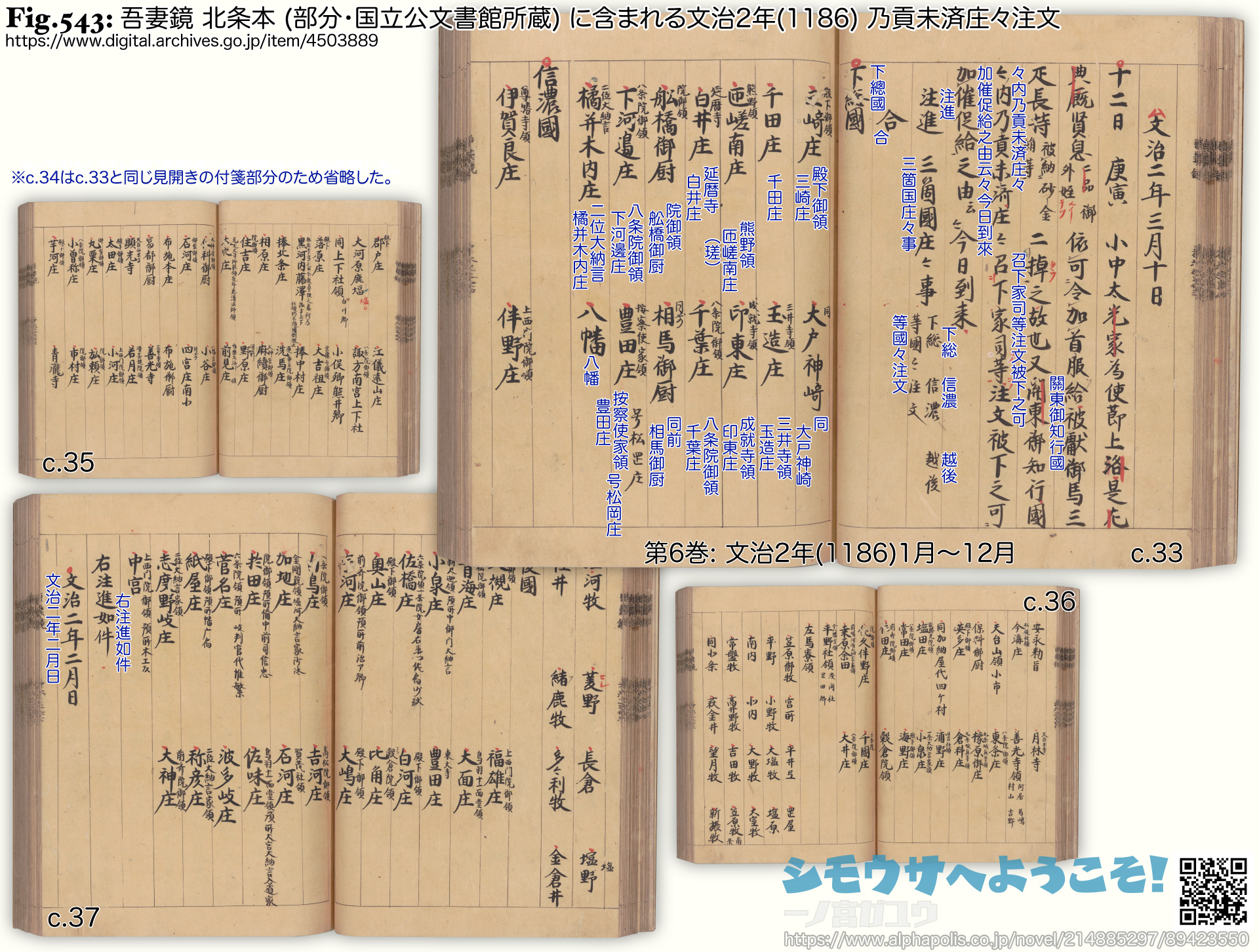

史料に初めてあらわれるのは久安2年(1146)『平常胤寄進状写』※2 で、相馬御厨の四至牓示として「西限下川邊境」が示されている。ただし単なる地名なのか、荘園の名称なのかはわからない。『吾妻鏡』には、文治2年(1186) 3月12日の記事に引用されている『乃貢未済庄々注文』(同年 2月付) の下総国に「八条院御領 下河辺庄」があり、

文治4年(1188) 6月4日の記事に引用されている『権右中弁定長朝臣奉書』(同年 5月12日付) にも八条院領に「下総国下河辺庄」がある。成立過程の詳細ははっきりしないが、弟の政義とともに『吾妻鏡』に頻出する下河辺行平が開発し、鳥羽天皇※3か美福門院※4に寄進して成立、八条院※5に継承されたととみられる。

文治4年(1188) 6月4日の記事に引用されている『権右中弁定長朝臣奉書』(同年 5月12日付) にも八条院領に「下総国下河辺庄」がある。成立過程の詳細ははっきりしないが、弟の政義とともに『吾妻鏡』に頻出する下河辺行平が開発し、鳥羽天皇※3か美福門院※4に寄進して成立、八条院※5に継承されたととみられる。

八条院領は建暦元年(1137) 以後、春華門院※6・順徳天皇※7と受け継がれたが、承久の乱 (承久3年,1221) に関係して鎌倉幕府に一時没収されたのち、守貞親王※8に返還され、安嘉門院※9へ継承された。さらに弘安6年(1283) 安嘉門院が死去すると、亀山天皇※10がその遺領の獲得に成功して大覚寺統の財源根拠となった。嘉元4年(1306)『大覚寺統所領目録』※11には「庁分」(八条院直轄領) として「下総国千葉庄」とともに「下河辺」が含まれる。八条院領はさらに後醍醐天皇 (南朝) へ継承されたが、その中に下河辺庄が含まれていたのかどうかは直接確認可能な史料がなく、わからない。

一方『門葉記』に所収の『妙香院庄園目録』※12の「八条左大臣家遣領」に「下総国下川辺庄」があり、記載の形式から領家職 (下位の領有権) と考えられる。建暦元年(1211) 八条院が死去したとき、その遺志に基づいて所領の一部は九条良輔※13に譲られた。その中に含まれ、下河辺庄の本家職 (上位の領有権) は皇室に留保される一方で領家職は九条良輔に継承され、さらに妙香院に寄進されたとみられる。同じく『門葉記』に所収の、建武4年(1337)『妙香院門跡領并別相伝所領目録写』※14にも「下総国 下河辺庄」が含まれる。

家譜によれば、下河辺行平の父・行義は小山政光の弟なので、隣接する当地を開発・独立して下河辺氏を名乗るようになったとみられる。鎌倉中期になると、幕府直轄地となって執権・北条氏から派生した金沢氏に支配は移ったと考えられ、さらに一部は称名寺に寄進されてその寺領となった。文永12年(1275)『金沢実時譲状』※14によれば、実時は妻の藤原氏に「下総国下河辺庄前林・河妻両郷并平野村」を一代に限って譲っている。また、永仁2年(1294)『下河辺荘村々実検目録』※14には前年に行われた実検に基づき「下河辺御庄下方内称名寺〻領村〻」が書き上げられている。なお、建武4年(1337)『妙香院門跡領并別相伝所領目録写』※14には「地頭請所」とあり、領家の関与は完全に限定されている。鎌倉中期以降は実質的には荘園としての形態を失い、武家による支配論理に組み込まれたと考えられる。

鎌倉幕府の滅亡後は、称名寺領以外は鎌倉府の御料所 (直轄地) となって、隣接する太田庄とともに大部分が小山氏にあてがわれたと考えられる。『小山氏所領目録案』※14には下総国の所領として「下河辺庄 付新方・幸嶋下庄・大方郷」(中黒は筆者が調整した) が含まれている。『頼印大僧正行状絵詞』の至徳3年(1386) 5月14日の記事※15によれば、小山義政の乱 (天授6年/康暦2年〜弘和2年/永徳2年,1380〜1382) 後はいったん室町幕府に没収され、のち鎌倉府の直轄地になった。延元元年(1336)『後醍醐天皇輪旨写』※14によれば「□□国下河辺荘内春日部郷地頭職」(□□国 = 下総国) が春日部氏に与えられている。小山氏所領目録案でも新方は区別されているので、南北朝期は新方をはじめとして南朝が支配した部分も混在していたようだ。

新方が武蔵国として把握されるようになった具体的な経緯は明らかではないが、古代の利根川 (古隅田川〜元荒川) の流量が減少するにしたがって、西側との地理的一体性が増していったためと考えられる。特に戦国期に入ってからは岩付 (岩槻) の太田氏・後北条氏 (小田原北条氏) の勢力下に引き込まれたと考えられ、近世中期から後期にかけての地誌「大沢猫の爪」※16では新方を武蔵国の側から見て「新しい地」の意味としている。ただし「新方」はそもそも明確な定義がある言葉でもなく、その範囲は時代によっても異なるものだったかと想像される。江戸期の「新方領」は古代の利根川 (古隅田川〜元荒川) と中世の利根川 (古利根川) で画される地域の東部だけで、西部は「岩槻領」となっている。

直接的な史料で国界の変動を確認できるのは江戸期に入ってからで、慶長17年(1612) 長宮村 大光寺領の検地帳※17の表紙には「武州新方之庄長宮」とある。『新編武蔵風土記稿』によれば、同じ慶長17年(1612) に大竹・大森・新方須賀・大戸・大谷・大口・増長の各村でも検地があったとされる。これらはすべて近世 岩槻領だが、慶長18年(1613)『大畠村御年貢可納割付』※18の存在から、前提として新方領の大畑村でも検地が行われたことがわかる。ほかの各村も同時期と考えていいだろう。

ほかの史料もあげておく。これを見てもわかるように、葛西と同様、曖昧化・混乱は先行して発生していた。

| ‣ | 慶長17年(1612)『関東八州真言宗連判留書』※19では景勝院の所在地を「武州新方糟壁」としている。同書には依然として「下総国下河辺 (下川辺)」の地名も残るので、明確に区別されている。 |

| ‣ | 天正19年(1591)『平方林西寺 寺領朱印状』※20では寺院所在地が「武蔵国崎西郡平方郷」となっている。 |

| ‣ | 慶安元年(1648)『大泊安国寺宛 寺領朱印状 』❉NGTp1_107) では寺院所在地が「武蔵国葛飾郡大泊村」、貞享2年(1685) の朱印状では「武蔵国埼玉郡大泊村」となっている。 |

| ‣ | 慶安元年(1648)『大房浄光寺 寺領朱印状』※20では寺院所在地が「武蔵国葛飾郡大房村」、貞享2年(1685) の朱印状では「武蔵国埼玉郡大房村」となっている。 |

| ‣ | 寛文4年(1664)『阿部正春宛領知判物・目録』※21では、「下総国 葛飾郡之内 拾五箇村」として 恩間村・大竹村・大道村・三野宮村・大森村・新方須賀村・大戸村・大谷村・大口村・長宮村・増長村・増戸村・増富村・中曽根村・新方袋村が含まれる。 |

| ❉1: | 『春日部市史 第6巻 通史編1』(1994)・『幸手市史 通史編1』(2002) ほか。 |

| ❉2: | 取手市史 古代中世史料編(1986) 所収。 |

| ❉3: | 鳥羽上皇・鳥羽院、康和5年〜保元元年(1103〜1156)。 |

| ❉4: | 藤原得子、永久5年〜永暦元年(1117〜1160)。 |

| ❉5: | 暲子内親王、保延3年〜建暦元年(1137〜1211)。 |

| ❉6: | 昇子内親王、建久6年〜建暦元年(1195〜1211)。 |

| ❉7: | 順徳院、建久8年〜仁治3年(1197〜1242年)。 |

| ❉8: | 後高倉上皇・後高倉院、治承3年〜貞応2年(1179〜1223)。 |

| ❉9: | 邦子内親王、承元3年〜弘安6年(1207〜1283)。 |

| ❉10: | 亀山上皇・亀山院、建長元年〜嘉元3年(1249-1305)。 |

| ❉11: | 後述。 |

| ❉12: | 摂津市史 史料編1 考古編・古代編・中世編・近世編1(1984) 所収。 |

| ❉13: | 文治元年〜建保6年(1185-1218)。 |

| ❉14: | 春日部市史 第2巻 古代・中世史料編(1989) 所収。 |

| ❉15: | 古河市史 資料 中世編(1981)。 |

| ❉16: | 越谷市史 第4巻 史料2(1974) 所収、著者は大沢町の福井権右衛門。新方領の説明として「西ハ古利根川、東ハ元荒川の内を武州埼玉郡ニ付属せしゆへ新しき方と云を以て、領名とせし也」(句読点と一部送り仮名は筆者が補った) とある。 |

| ❉17: | 大光寺領検地帳、岩槻市史 近世史料編4 地方史料 下(1982) 所収。 |

| ❉18: | 春日部市史 第3巻 近世史料編4(1987) 所収。 |

| ❉19: | 鷲宮町史 史料3 中世(1982) 所収。 |

| ❉20: | 越谷市史 第3巻 史料1(1973) 所収。 |

| ❉21: | 寛文朱印留 上(1980) 所収。 |

近世 武蔵国 埼玉郡 新方領

| ■41. | 中島村。 |

| ■42. | 増森村。 |

| ■43. | 増林村。 |

| ■44. | 小林村※2。 |

| ■48. | 大房村。 |

| ■53. | 大林村。 |

| ■54. | 大里村。 |

| ■55. | 弥十郎村※3。 |

| ■56. | 大吉村。 |

| ■57. | 向畑村※4※5。 |

近世 武蔵国 埼玉郡 新方領

| ■58. | 川崎村※6。 |

| ■59. | 大松村。 |

| ■60. | 大杉村。 |

| ■61. | 船渡村※7。 |

| ■62. | 福島新田※4※8※9。 |

| ■63. | 大泊村。 |

| ■64. | 平方村※10。 |

| ■65. | 谷原新田※4※11※12。 |

| ■66. | 大枝村※13。 |

| ■67. | 上間久里村。 |

近世 武蔵国 埼玉郡 新方領

| ■68. | 下間久里村。 |

| ■88. | 大畠村※13※14。 |

| ■89. | 備後村。 |

| ■90. | 中野村※13。 |

| ■91. | 大場村※13。 |

| ■98. | 市野割村※13※15。 |

| ■99. | 粕壁宿※16※17。 |

| ■100. | 谷原新田※4。 |

近世 武蔵国 埼玉郡 岩槻領

| ■69. | 恩間村※18※19。 |

| ■69a. | 恩間新田※20※21。 |

| ■71. | 大竹村。 |

| ■72. | 大道村。 |

| ■73. | 三之宮村※22。 |

| ■87. | 大森村。 |

| ■92. | 新方須賀村※23。 |

| ■93. | 大戸村。 |

| ■94. | 大谷村。 |

| ■95. | 大口村。 |

近世 武蔵国 埼玉郡 岩槻領

| ■96. | 薄谷村※24。 |

| ■97. | 増田新田※20※25。 |

| ■101. | 長宮村※26。 |

| ■102. | 増長村。 |

| ■116. | 大野島村。 |

| ■117. | 増戸村。 |

| ■118. | 増富村。 |

| ■119. | 中曽根村※27。 |

| ■999a. | 上大増新田※4※28。 |

| ■999b. | 下大増新田※4※28。 |

近世 武蔵国 埼玉郡 越ケ谷領

| ■45. | 花田村。 |

| ■46. | 越ケ谷宿※29※30。 |

| ■47. | 大沢町。 |

| ■70. | 袋山村。 |

近世 武蔵国 埼玉郡 百間領

| ■120. | 新方袋村※31。 |

| ❉1: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図との対照を含む。 |

| ❉2: | 明治12年(1879) 東小林村に改称、したがって対応する近代の大字は「東小林」。 |

| ❉3: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「弥十新田」。 |

| ❉4: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉5: | 元禄郷帳では「向畠ケ村」、元禄年中改定図では「向畠村」。 |

| ❉6: | 明治12年 (1879) 北川崎村に改称、したがって対応する近代の大字は「北川崎」。 |

| ❉7: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「舟戸村」。 |

| ❉8: | 元禄郷帳では「船渡村之枝郷」、元禄年中改定図・天保郷帳・国絵図では「船渡村枝郷」と付記される。 |

| ❉9: | 旧高旧領取調帳ではこの新田の石高は船渡村に含まれ、江戸期末までに船渡村へ編入されたと考えられる。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 天正19年(1591): 「武蔵国崎西郡平方郷」(平方林西寺 寺領朱印状、越谷市史 第3巻 史料1,1973)。 |

| ❉11: | 元禄郷帳では「平方村之枝郷」、元禄年中改定図・天保郷帳・国絵図では「平方村枝郷」と付記される。 |

| ❉12: | 旧高旧領取調帳ではこの新田の石高は平方村に含まれ、江戸期末までに平方村へ編入されたと考えられる。 |

| ❉13: | [新田・分村] 江戸初期は内出村、もしくは内出五ケ村としてまとめて把握され、のち分村 (春日部市史 第6巻 通史編1,1994)。 |

| ❉14: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「大畑村」、元禄郷帳では「大畠ケ村」、元禄年中改定図では「大畠村」、天保郷帳では「大畠村」、国絵図では「大畑村」。現在の表記は「大畑」。 |

| ❉15: | 武蔵田園簿では「市ノ割村」、正保年中改定図では「市新田」。現在の表記は「一ノ割」。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 延元元年(1336): 「下総国下河辺荘内春日部郷」後醍醐天皇輪旨、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)、延文6年(康安元年,1361): 「下総州春日部郷」(市場之祭文写、同)、元亀4年(1573): 「糟ケ辺」(北条氏繁感状写、同)、天正17年(1598): 「御領所糟壁」(太田氏房印判状、同)。 |

| ❉17: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「糟壁町」、元禄郷帳・元禄年中改定図では「粕壁町」。なお、昭和19年(1944) 以降の自治体は春日部町〜春日部市、ただしこの近世 粕壁宿 (粕壁町/糟壁町) は、現在でもその春日部市内の地名、粕壁・粕壁東として残る。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 嘉暦元年(1326): 「にいかた」の「おま」 (新方検見帳、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)。 |

| ❉19: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「忍間村」、元禄年中改定図でも「忍間村」だが、元禄郷帳では「恩間村」。 |

| ❉20: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図には含まれない。 |

| ❉21: | 天保郷帳には含まれない。国絵図では相当する位置に「恩間村ゟ分立 恩間新田」と記載された付箋が貼られている。 |

| ❉22: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「三ノ宮村」、現在の表記は「三野宮」。 |

| ❉23: | 武蔵田園簿では「須賀村」、正保年中改定図では「菅村」。 |

| ❉24: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄年中改定図では「薄谷新田」(元禄郷帳では『薄谷村』)。 |

| ❉25: | 天保郷帳・国絵図では「薄谷村枝郷」と付記される。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 文明6年(1474): 「新方庄長宮」(大光寺所蔵鰐口銘文、岩槻市史 金石史料編1 中世史料,1984)。 |

| ❉27: | 明治12年(1879) 南中曽根村に改称、したがって対応する近代の大字は「南中曽根」。 |

| ❉28: | 元禄郷帳では新田として埼玉郡の末尾に追記される形で含まれるが、天保郷帳には含まれない。 |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 永禄5年(推定,1562): 「越谷・舎人」(北条家印判状、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)、天正19年(1591): 「武蔵国崎西郡腰ケ谷」「武蔵国崎西郡越ケ谷村」「武蔵国崎西郡越ケ谷郷」(瓦曽根照蓮院・越ケ谷天岳寺・四町野迎摂院 各寺領朱印状、越谷市史 第3巻 史料1,1973)。 |

| ❉30: | 武蔵田園簿では「越谷村」(正保年中改定図では『越谷宿』)、元禄郷帳・元禄年中改定図では「越ケ谷町」。現在の表記は「越谷」。 |

| ❉31: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「袋村」。 |