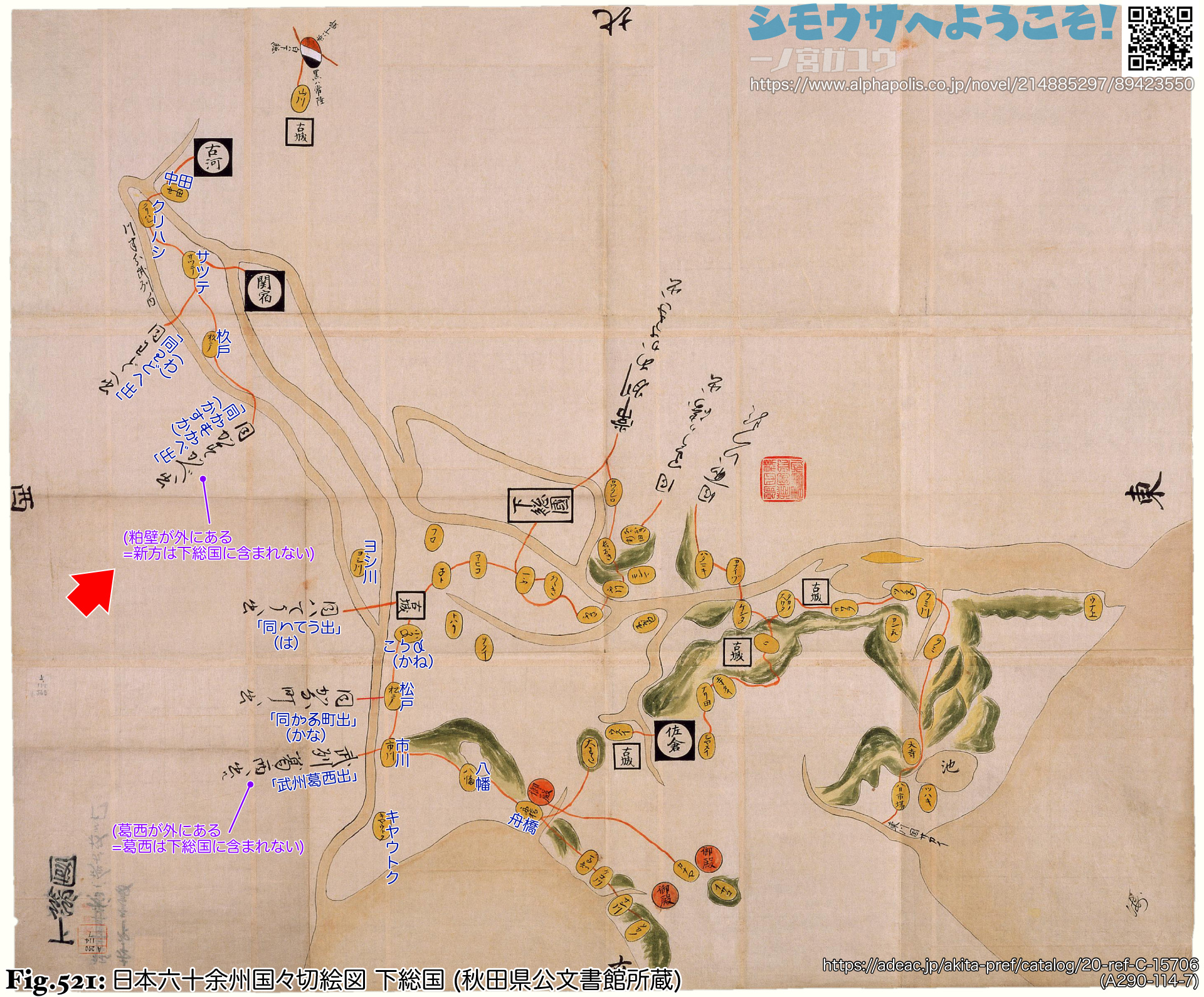

『日本六十余州国々切絵図』は秋田県公文書館が所蔵し、秋田県 / 図書館・公文書館・文学資料館デジタルアーカイブで公開されている国絵図である。寛永10年(1633) 徳川政権 (江戸幕府) が派遣した巡見使によって集められたもの (寛永10年国絵図) の縮写図と推定されている※32。秋田県公文書館のほか、山口県文書館の毛利家文庫にも同じものがあり、部分的には熊本大学附属図書館の永育文庫と東京大学総合図書館の南葵文庫にも現存するといい※33、岡山大学の池田家文庫でもほぼすべて揃ったもの※34がデジタル公開されている。非常に簡略化されているため得られる情報は限定されるが、正保国絵図に先行する国絵図であって、かつ 68国すべてが揃うため貴重である。村名などが中世以来の変体仮名を含む漢字仮名交じりで書かれいるのも特徴のひとつである。

『日本六十余州国々切絵図』では武蔵国絵図に新方地域が含まれ、下総国絵図には含まれない。まず下総国絵図では日光街道に相当する道筋に北から「古河」「中田」「クリハシ」(栗橋)「サツテ」(幸手)「杦戸」(杉戸) があり、さらに南下したころで川を渡って「同𛀘𛁏𛀘べ出」(同かすかべ出、同 = 武州) とある。

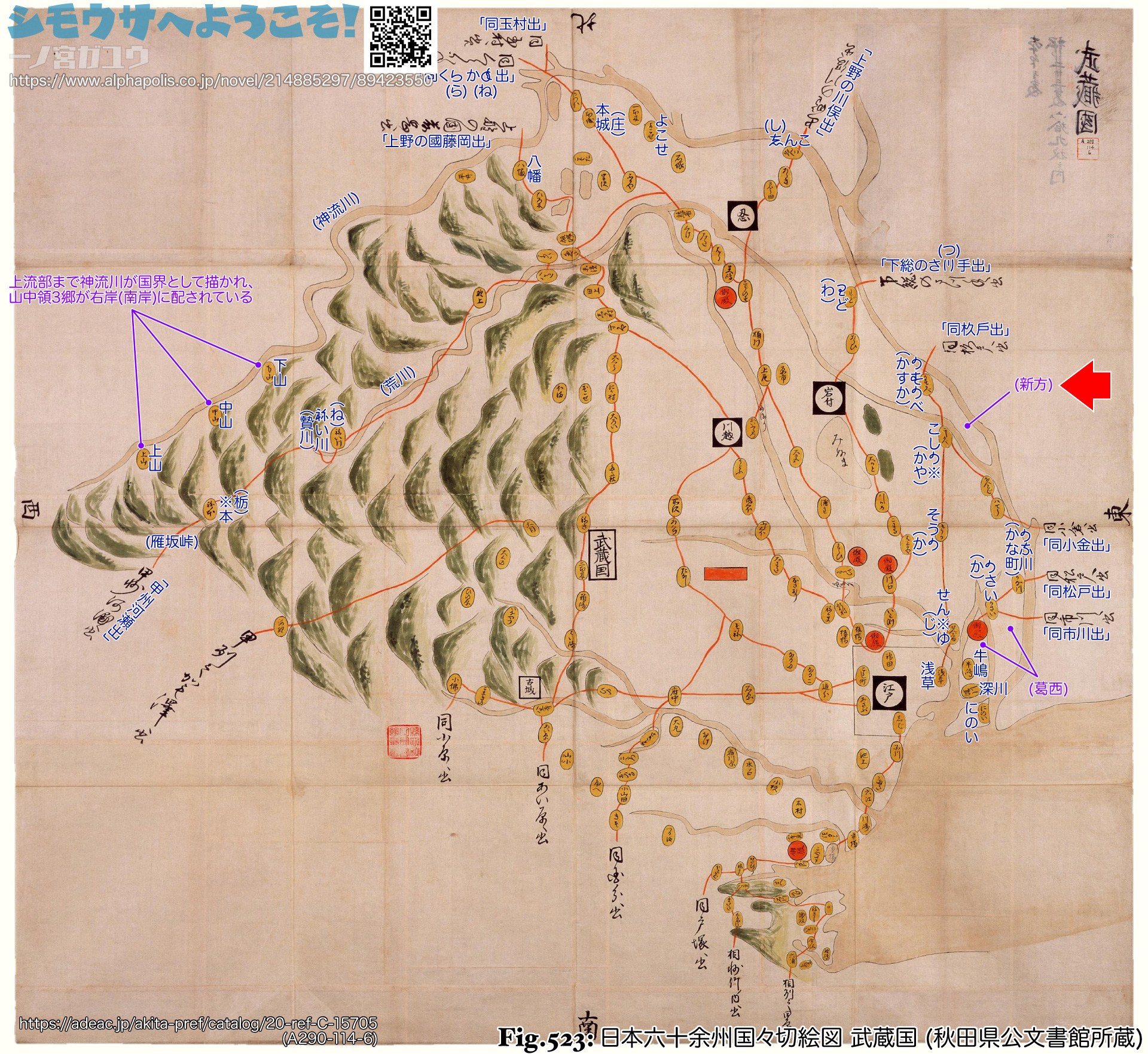

つまり描かれているのは古利根川 (中世の利根川) までであって、粕壁を含む新方地域は下総国の外にある。一方、武蔵国絵図では「同杦戸出」(同杉戸出、同 = 下総) とあるところから日光街道がはじまり、川を越えたすぐに「𛀚𛁏𛀚べ」(かすかべ、粕壁) がある。

つまり描かれているのは古利根川 (中世の利根川) までであって、粕壁を含む新方地域は下総国の外にある。一方、武蔵国絵図では「同杦戸出」(同杉戸出、同 = 下総) とあるところから日光街道がはじまり、川を越えたすぐに「𛀚𛁏𛀚べ」(かすかべ、粕壁) がある。

またさらに南下すると川を渡って「こし𛀚※」(こしかや、越谷) があるので、この 2本目の川は元荒川 (古代の利根川、ただし古隅田川以南) であって、粕壁を含む新方地域が武蔵国に含まれている。

またさらに南下すると川を渡って「こし𛀚※」(こしかや、越谷) があるので、この 2本目の川は元荒川 (古代の利根川、ただし古隅田川以南) であって、粕壁を含む新方地域が武蔵国に含まれている。

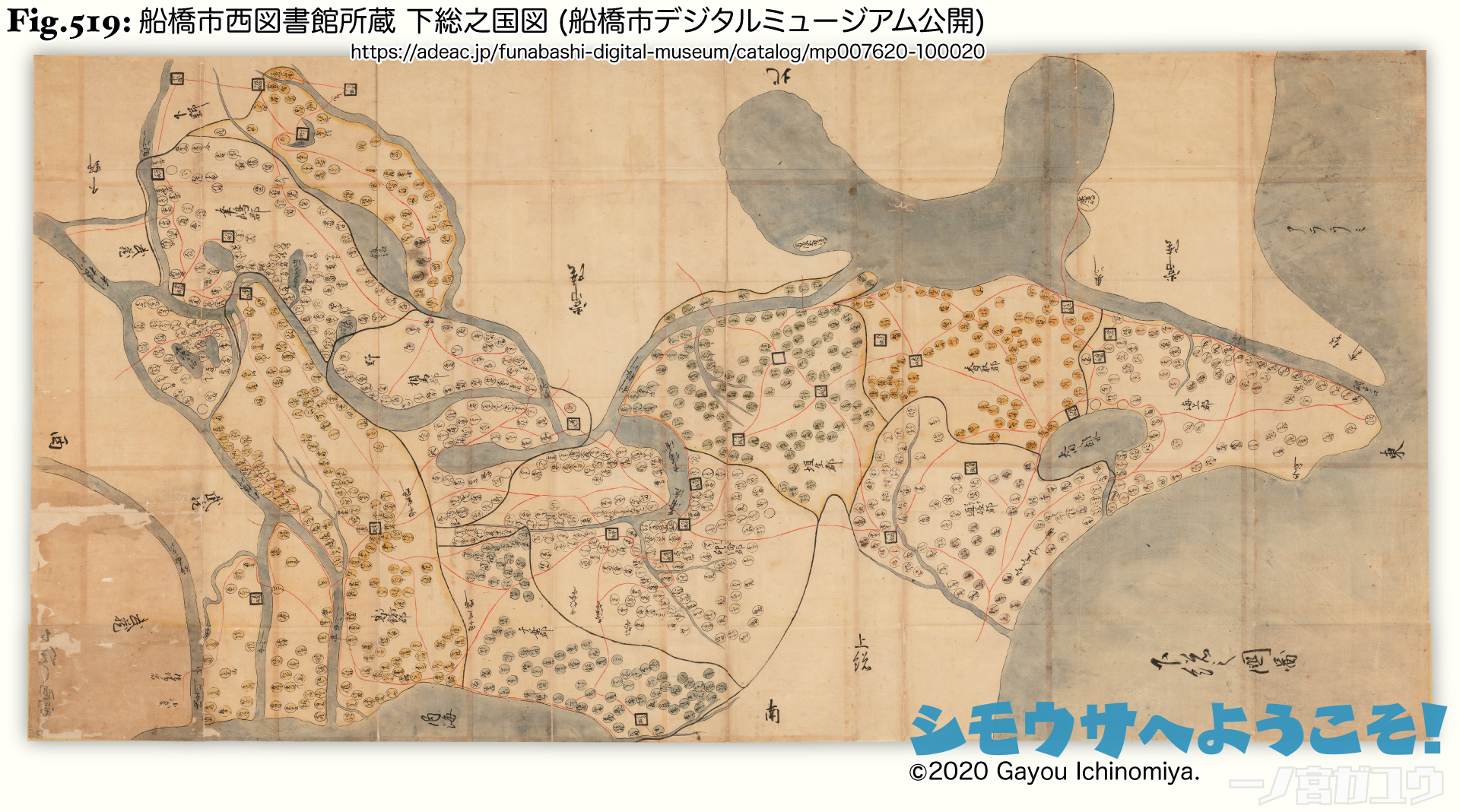

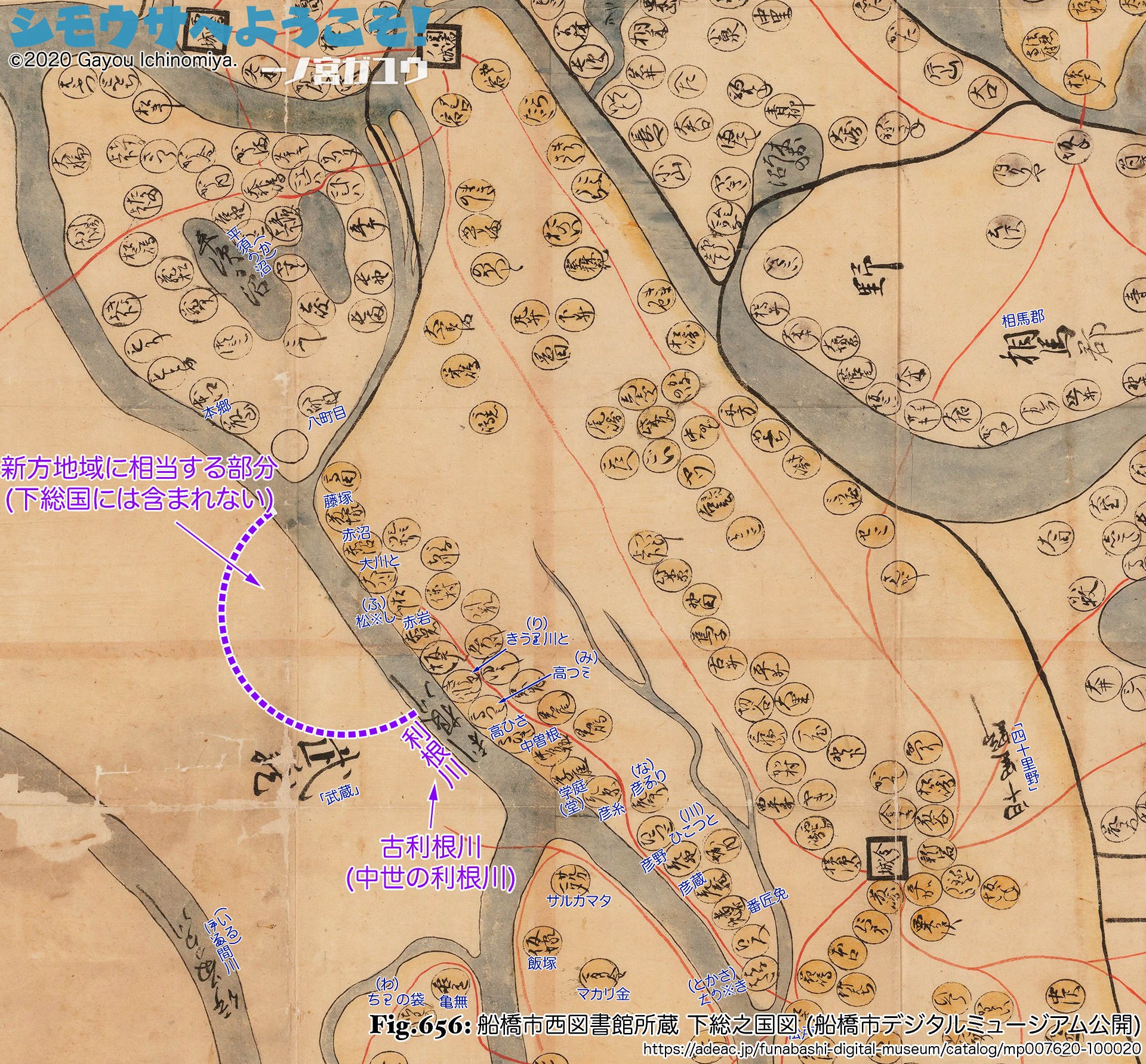

船橋市西図書館蔵し、船橋市デジタルミュージアムで公開されている国絵図に『下総之国図』があり、作成の目的・経緯などは一切不明だが、描かれている内容から元和年間(1615〜1624) までに作成されたものと推定されている※35。この『下総之国図』も村名などは中世以来の変体仮名を含む漢字仮名交じりで書かれ、寛永年間(1624〜1644) より前の記憶を留めている。

国界についても『日本六十余州国々切絵図』と共通するところが多い。

国界についても『日本六十余州国々切絵図』と共通するところが多い。

『日本六十余州国々切絵図』の下総国絵図と同様、『下総之国図』にも新方地域は含まれていない。。

林述斎編の武蔵国の地誌、文政11年(1828) の成立。本稿では『大日本地誌大系』(1929〜1933) 所収の翻刻を参照したが、疑義のある場合は国立公文書館所蔵・公開の「浄書稿本」を参照した。大日本地誌大系所収版の翻刻には、特に正保・元禄改定図に誤りが散見される (おそらく明治17年(1884) 内務省地理局発行の翻刻に起因する)。

武蔵国の正保郷帳に相当する史料として東京大学史料編纂所が所蔵・公開する『武蔵田園簿』があり、翻刻・校訂されたものとしては『武蔵田園簿』(1977, 北島) が知られている。

武蔵国の正保国絵図としてよく利用されるものとして『正保年中改定図』があり、新編武蔵風土記稿に郡ごとに分割された形式で収録されている。

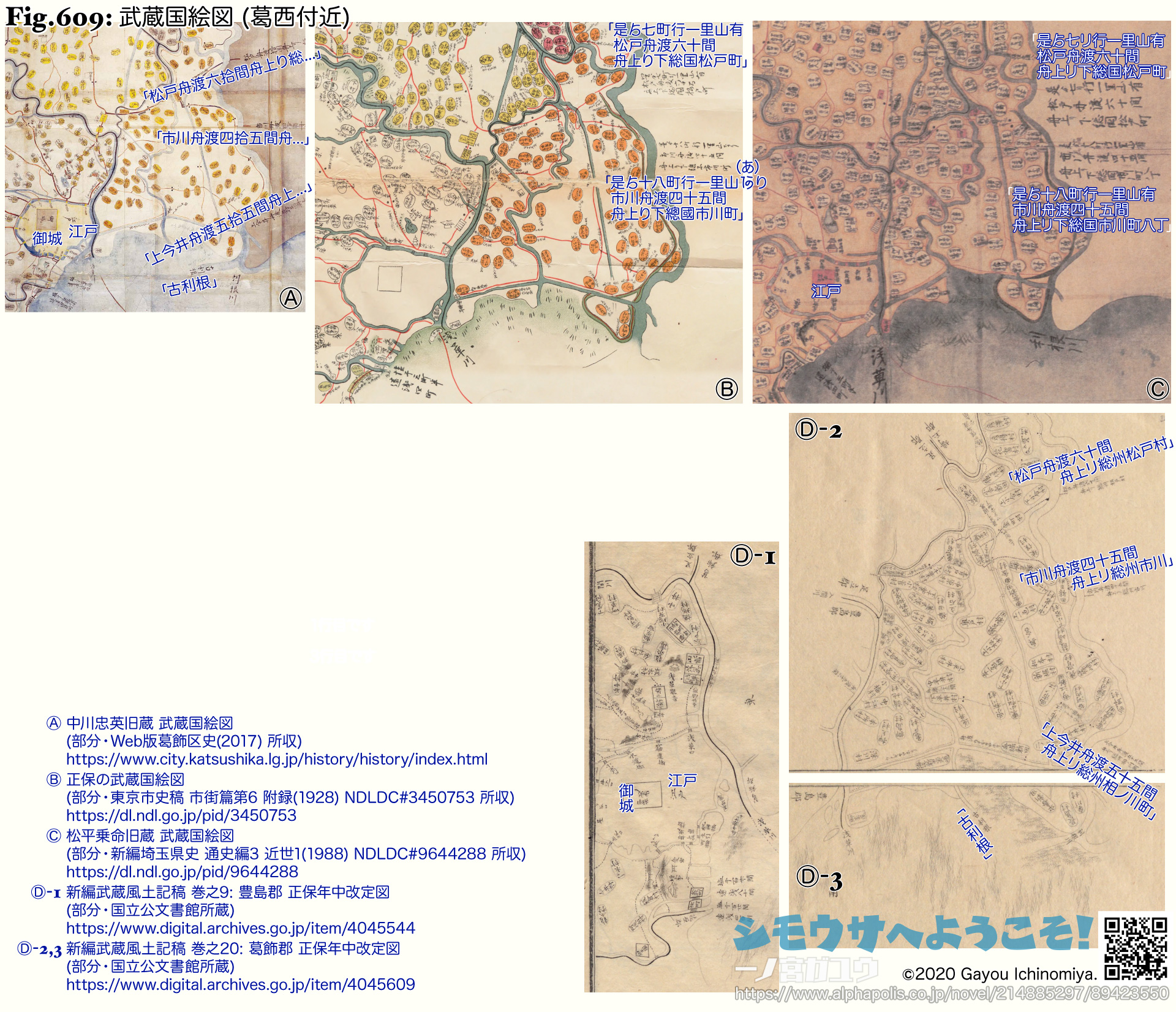

正保の武蔵国絵図の写しのひとつとして国立公文書館が所蔵する中川忠英旧蔵の武蔵国絵図がある。これは通称『日本分国図』に含まれる国絵図であり、デジタル (オンライン) 公開はされていない (来館するか写しを取り寄せれば参照できる。写しは有料、原本閲覧不可・カラーポジ)。『内閣文庫所蔵の国絵図について(続)』(1978, 福井, 北の丸 国立公文書館報 第10号) によれば、国郡単位の石高は記載されているが、村単位の石高は記載されていない。村々は郡ごとに色分けされている。

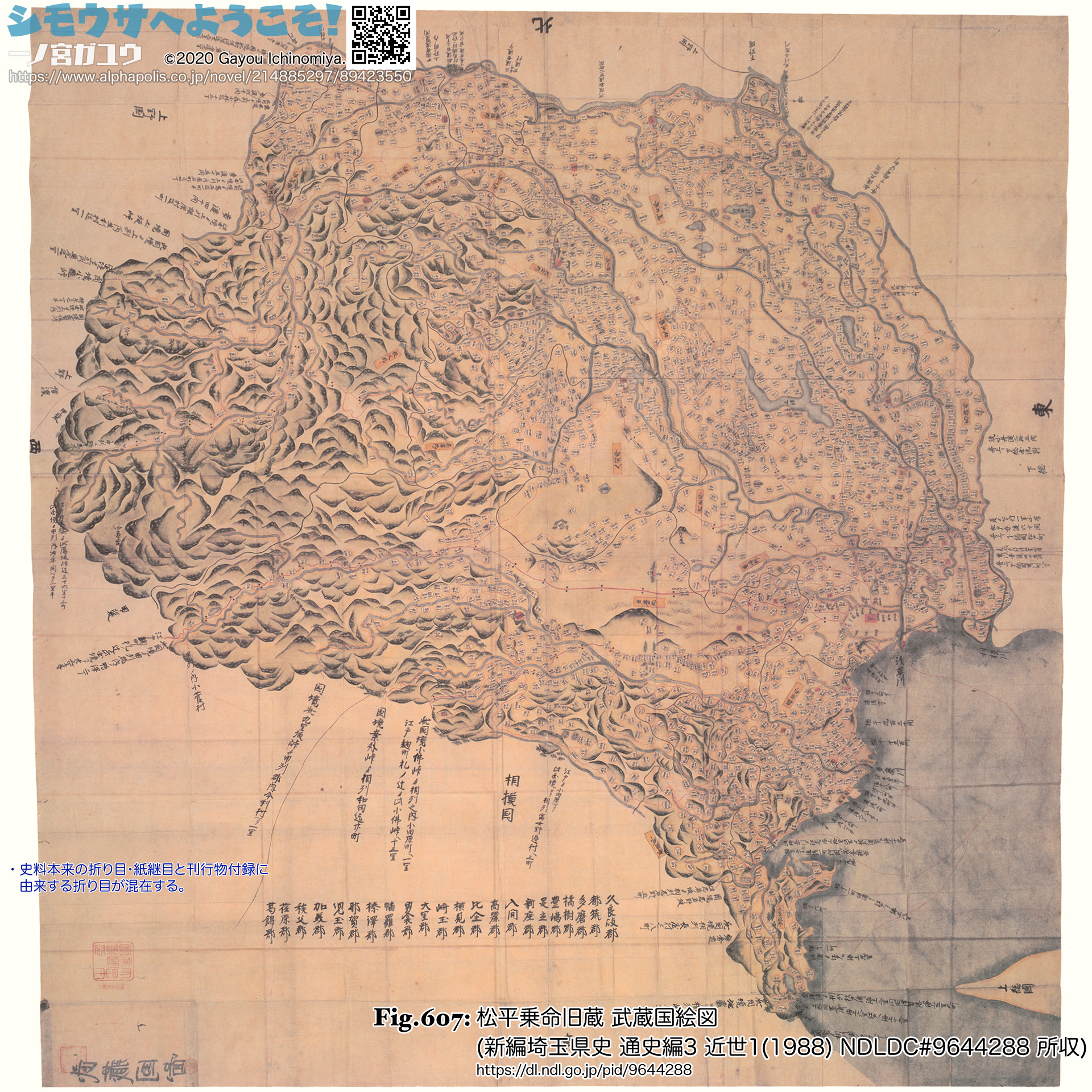

同様に中川忠英旧蔵の武蔵国絵図があり、これは通称「日本分国絵図」に含まれる国絵図である。こちらもデジタル (オンライン) 公開はされていないが (来館するか写しを取り寄せれば参照できる。写しは有料、原本公開・カラーポジ)、『新編埼玉県史 通史編3 近世1』(1988) に「附録2」として収録されている。県史では単に「国立公文書館内閣文庫蔵」とあって特定されていないが、同館所蔵の武蔵国絵図で正保国絵図かどうかが問題となるのは中川忠英旧蔵か松平乗命旧蔵のどちらかに限られ、後者の特徴に一致する (国郡単位の石高が記載されていない、『大日本帝国図書印』『明治十四年献本』の朱印が捺されている)。

もともと解像度が不十分な印刷物であることと、多色刷りの品質が悪いことが重なって村名の判読はほとんどできない。しかし本稿で扱う範囲でいえば、葛飾郡の新田開発・分村状況 (村数) や干拓が進んでいないこと、肥土村 (【(22) 渡良瀬川・利根川中流の変遷】(神流川)】参照) が存在しないことなど正保年中改定図の内容に合致し、県史も附録1で附録2を「正保国絵図」として参照している。『内閣文庫所蔵の国絵図について(続)』では「年代を決しがたい」とされているが、同記事の推定は乱暴なところがある。

『東京市史稿 市街篇第6 附録』(1928) には「素行会所蔵・伯爵松浦家保管」の武蔵国絵図が収録されている。

村々が郡ごとに色分けされているのは中川忠英旧蔵に共通し、Web版の『葛飾区史』(2017) に抜粋された葛西周辺に関するかぎり同じ色が使用されている (二色使用の豊島郡は無色として簡略化)。しかし村ごとの石高が記載されていることや、隣国 (下総国) 村への里程等の記載内容は中川忠英旧蔵と共通する。

村々が郡ごとに色分けされているのは中川忠英旧蔵に共通し、Web版の『葛飾区史』(2017) に抜粋された葛西周辺に関するかぎり同じ色が使用されている (二色使用の豊島郡は無色として簡略化)。しかし村ごとの石高が記載されていることや、隣国 (下総国) 村への里程等の記載内容は中川忠英旧蔵と共通する。

なお、正保年中改定図は隣国 (下総国) 村への里程等の記載内容、村ごとの石高と「古利根」の記載があること、江戸城の方形内には「御城」とあって付近 (外濠内) に「江戸」とあることなど、中川忠英旧蔵と共通する部分が多い (ただし村高は省略しただけの可能性はある)。

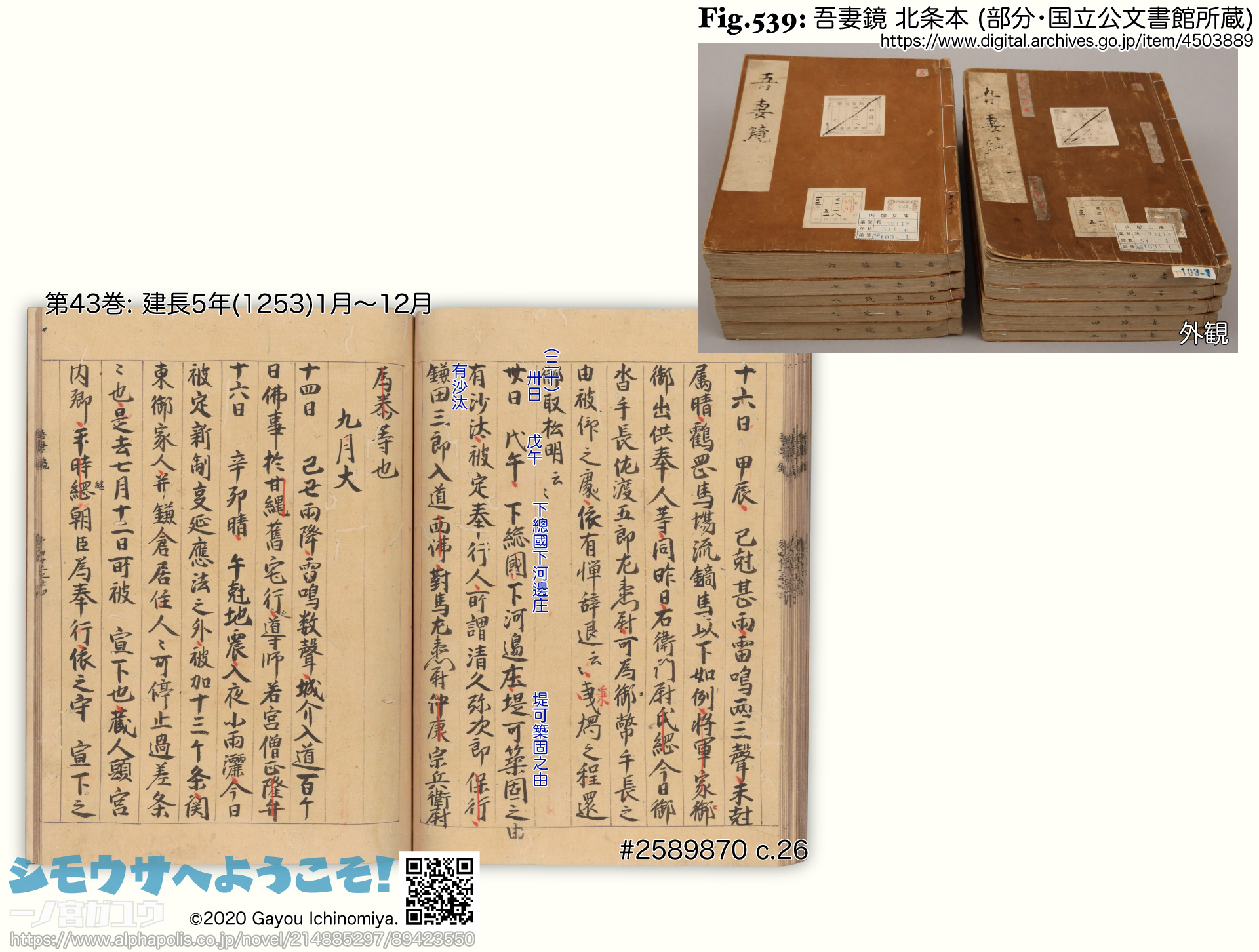

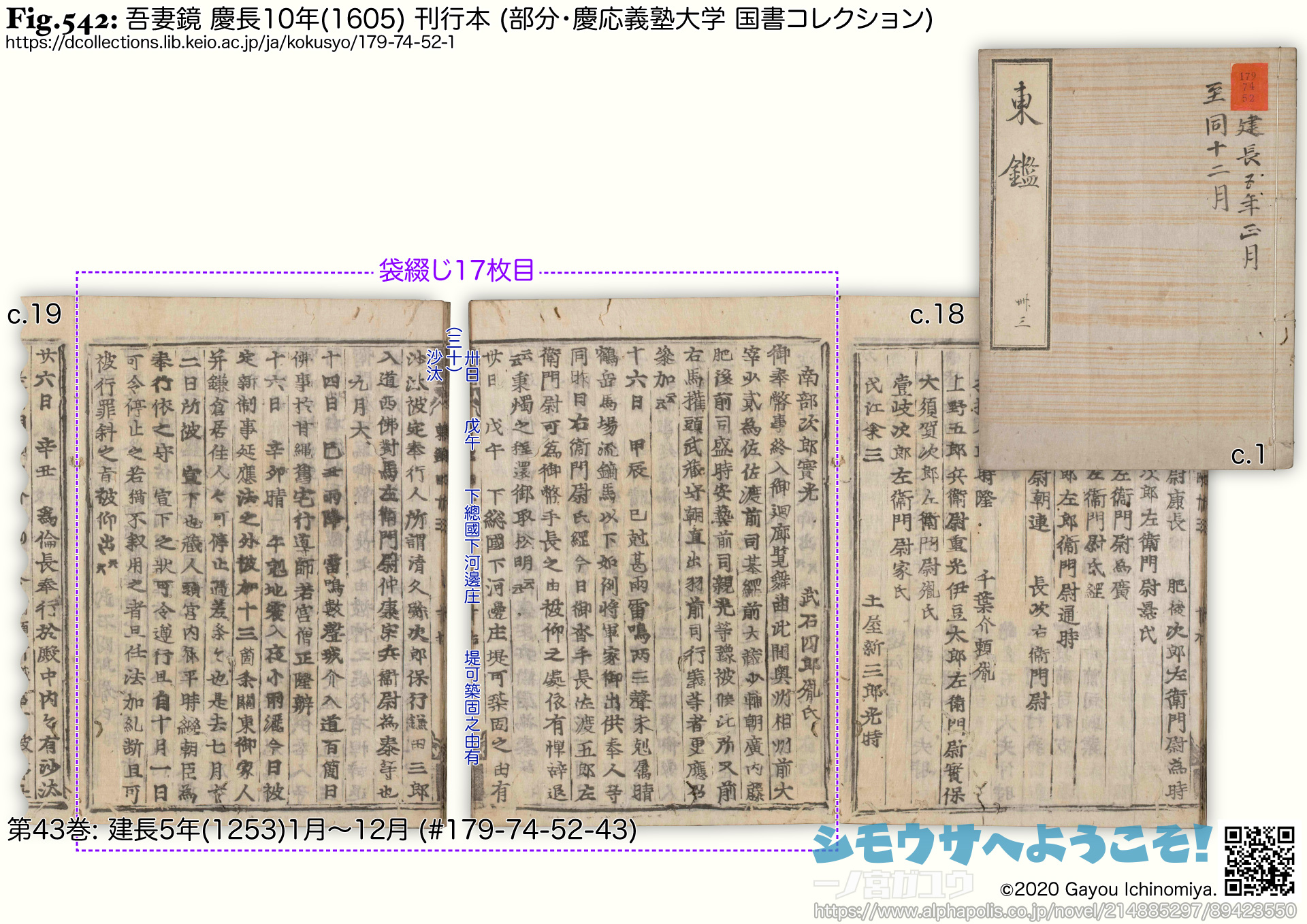

鎌倉幕府の歴史書。治承4年(1180) から文永3年(1266) まで、将軍ごとに編年体でまとめられている。最終的には 13世紀末から14世紀はじめの成立とされるが、前半はより早い成立とされる場合もある。どちらにせよ、正式な巻数や完成したかどうかは不明。意図的とみられる事実誤認や、当初からか後代によるものか不明の欠落もあることから扱いには注意が必要だが、鎌倉幕府前半期の通史や武家社会・政治を研究する上で重要な史料。

いくつかの系統があるが、「北条本」と呼ばれる後北条氏 (小田原北条氏) に由来する写本、またはこれを中核とする一群が早くから普及した※36。

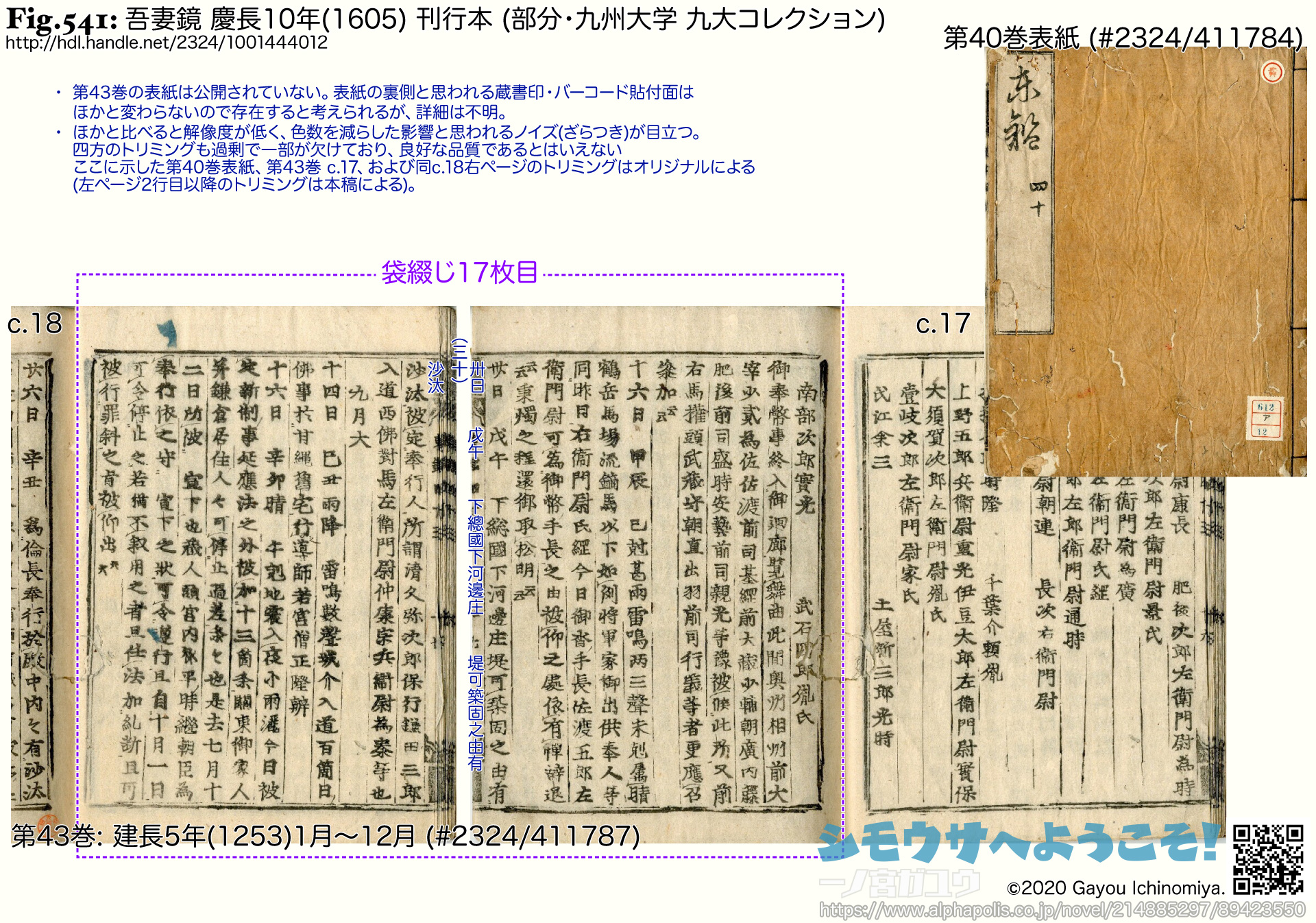

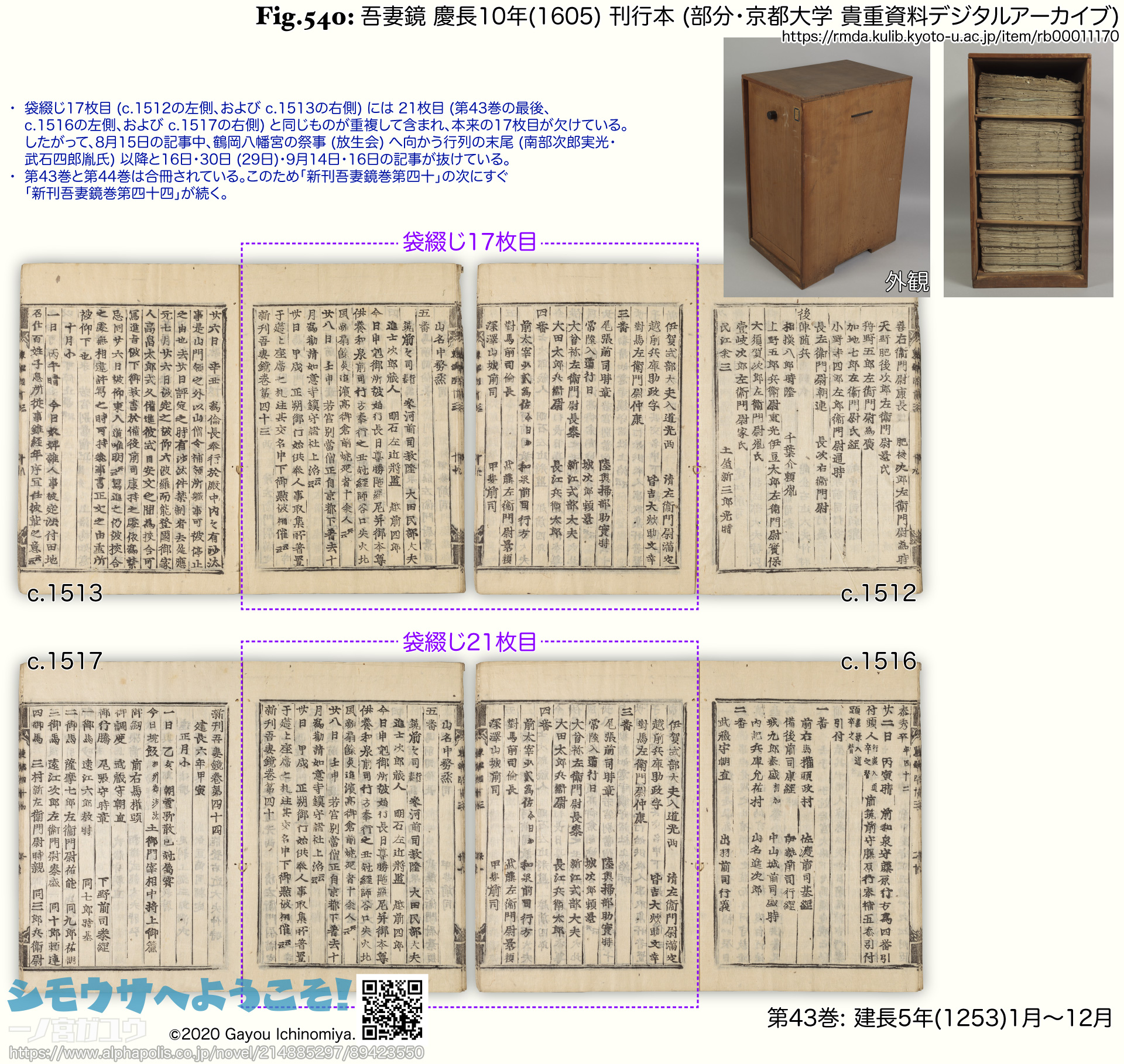

これは慶長10年(1605) 徳川家康の命で刊行されたあと、寛永3年(1626) これに訓点・読み仮名を施した上で明らかな誤植が改められたものが刊行され、さらに寛文8年(1668) それを読み下したものが刊行されたことによる (【(4) 近世の下総国 (c) 高椅】も参照)。北条本は国立公文書館所蔵 / 公開 (#4503889)、慶長10年(1605) 刊行本は国立公文書館所蔵 / 公開 (#3146450) のほか、慶應義塾図書館所蔵 / 慶應義塾大学メディアセンター デジタルコレクション公開 (#179-74-52-1)・九州大学附属図書館所蔵 / 九大コレクション 貴重資料デジタルアーカイブ公開 (#1001444012)・京都大学附属図書館所蔵 / 貴重資料デジタルアーカイブ公開 (#RB00011170) などがある。

これは慶長10年(1605) 徳川家康の命で刊行されたあと、寛永3年(1626) これに訓点・読み仮名を施した上で明らかな誤植が改められたものが刊行され、さらに寛文8年(1668) それを読み下したものが刊行されたことによる (【(4) 近世の下総国 (c) 高椅】も参照)。北条本は国立公文書館所蔵 / 公開 (#4503889)、慶長10年(1605) 刊行本は国立公文書館所蔵 / 公開 (#3146450) のほか、慶應義塾図書館所蔵 / 慶應義塾大学メディアセンター デジタルコレクション公開 (#179-74-52-1)・九州大学附属図書館所蔵 / 九大コレクション 貴重資料デジタルアーカイブ公開 (#1001444012)・京都大学附属図書館所蔵 / 貴重資料デジタルアーカイブ公開 (#RB00011170) などがある。

寛永3年(1626) と寛文8年(1668) の刊行本は広く普及したため各地に現存する。北条本のほかには差分が『東鑑脱漏』などとして刊行された「島津本」や、近代に入ってからその存在が知られることになった「吉川本」が主なものとしてある。

寛永3年(1626) と寛文8年(1668) の刊行本は広く普及したため各地に現存する。北条本のほかには差分が『東鑑脱漏』などとして刊行された「島津本」や、近代に入ってからその存在が知られることになった「吉川本」が主なものとしてある。

下河辺庄を本拠とした家系。吾妻鏡にその動向が伝わるが、建長2年(1250) 以後の消息は不明。また下河辺庄への関与も以降は確認できない。

北条氏 (執権北条氏) 派生の家系。兄にあたる鎌倉幕府 第3代執権 北条泰時から武蔵国 六浦庄を与えられた北条実泰が祖とされるが、実質的にはその子、実時からともされる。六浦庄の本来の中心地は六浦郷だが、実時が称名寺を創建し、その子孫が屋敷を構えてからは金沢郷がその中核となったという。

現在も横浜市 金沢区にある寺院。北条実時が建立した念仏堂が起源とされ、同じく実時の創建と伝わる金沢文庫も境内にある。金沢文庫は北条氏の滅亡とともに衰退し、蔵書は散逸した。

扇谷上杉氏に仕えた鎌倉〜室町期の家系、江戸城を築いた太田資長 (道潅) が有名。

小山氏所領目録案※37は、寛喜2年(1230)『小山朝政譲状』※38とその他の史料に観応元年(1350)『藤原秀親譲渡所領注文』※38を合成したものであり、『藤原秀親譲渡所領注文』と重複する部分は小山氏の所領ではない※39。小山義政の乱後に所領の処分が行われた際など小山氏の所領目録が必要になった際、小山文書に混入していた『藤原秀親譲渡所領注文』が誤って同等に扱われてしまったためと考えられている。なお『栃木県史』であっても『藤原秀親譲渡所領注文』が『小山秀親譲状』として扱われている※40。詳細に報告された小山市史研究(1978) 以前の発行であるためだが、『茨城県史』※41や『岡山県史』※42でも「小山秀親譲状」として扱われている。

近世武蔵国における地域単位。中世の支配単位に由来するが、その範囲はかならずしも一致しない。

| ❉32: | 『寛永国絵図の縮写図とみられる「日本六十八州縮写国絵図」』(1995, 川村, 歴史地理学 第176号)・『「日本六十余州国々切絵図」の地域史的考察』(1998、白井、駿台史学 第104号)。 |

| ❉33: | どれも川村・白井の論考発表時点の名称。 |

| ❉34: | 池田家文庫では『日本六十余州国々切絵図』としてまとめられているわけではないので正確にはわからないが、おそらく尾張・播磨の 2国が欠けている。 |

| ❉35: | 幸手市史 通史編1(2002)。 |

| ❉36: | 『全訳吾妻鏡 第1巻』(1976) の解題、および『寛永版影印 振り仮名つき吾妻鏡 附東鏡脱漏』(1976) の解題。 |

| ❉37: | 『春日部市史 第2巻 古代・中世史料編(1989)』所収。 |

| ❉38: | 『小山市史 史料編 中世(1980)』所収。 |

| ❉39: | 同 解説による。 |

| ❉40: | 『栃木県史 史料編 中世1』(1973)。 |

| ❉41: | 『茨城県史 中世編』(1986)。 |

| ❉42: | 『岡山県史 第19巻 編年史料』(1988)。 |