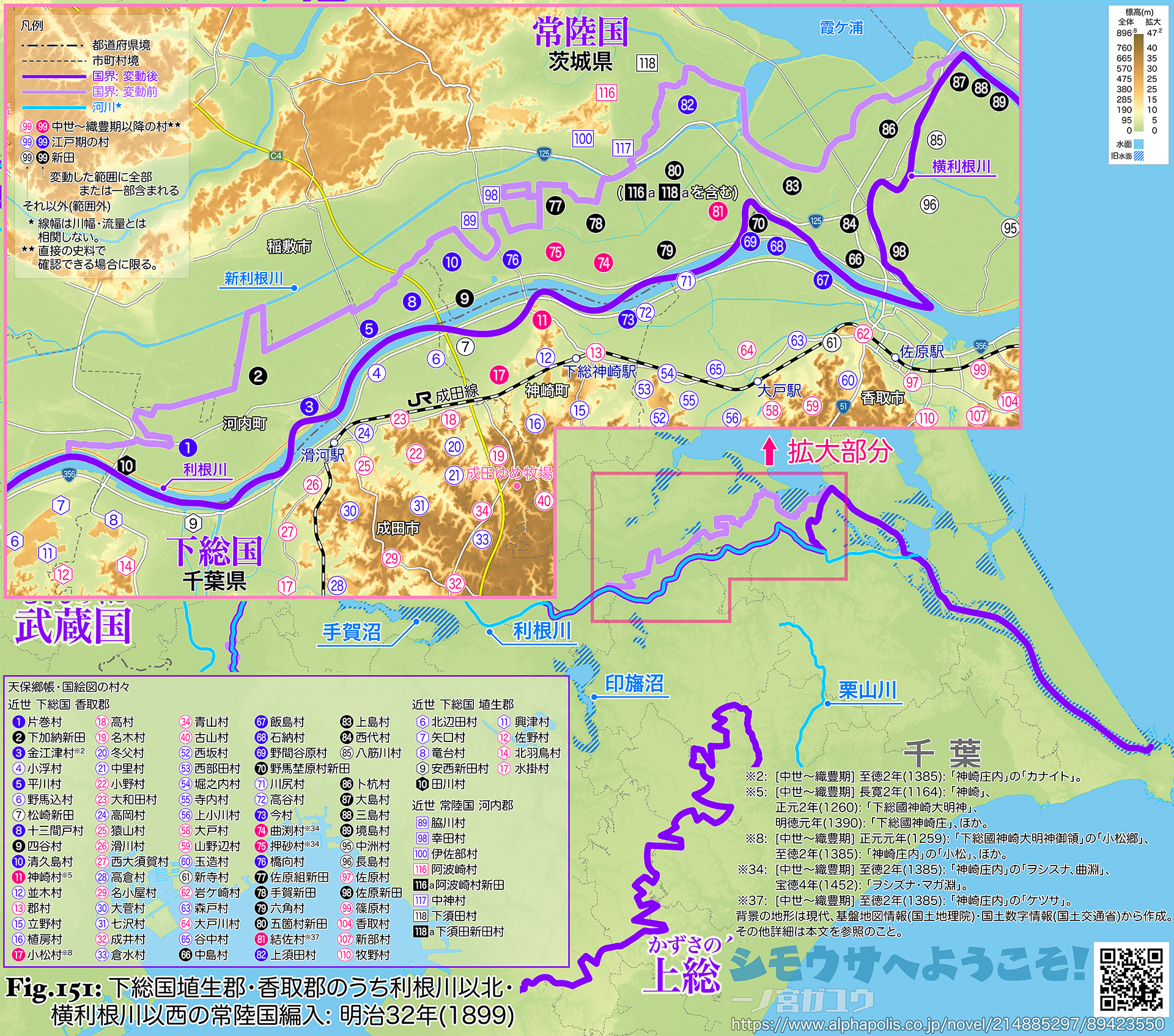

明治32年(1899)、下総国 埴生郡・香取郡のうち利根川以北・横利根川以西はすべて常陸国河内郡に編入された。同年2月7日付の法律第4号 (官報 2月8日) による。

| Ⓐ | 千葉県 香取郡 金江津村の大部分 (平川の利根川以南を除く) と同 印旛郡 豊住村 田川: 下総国 (千葉県管轄) → 常陸国 (茨城県管轄) (❉1) |

近世 下総国 香取郡の片巻村・下加納新田・金江津村・平川村・十三間戸村、および埴生郡 (❉2) の田川村にあたる。ただし平川 (近世 平川村) の利根川以南は除く。

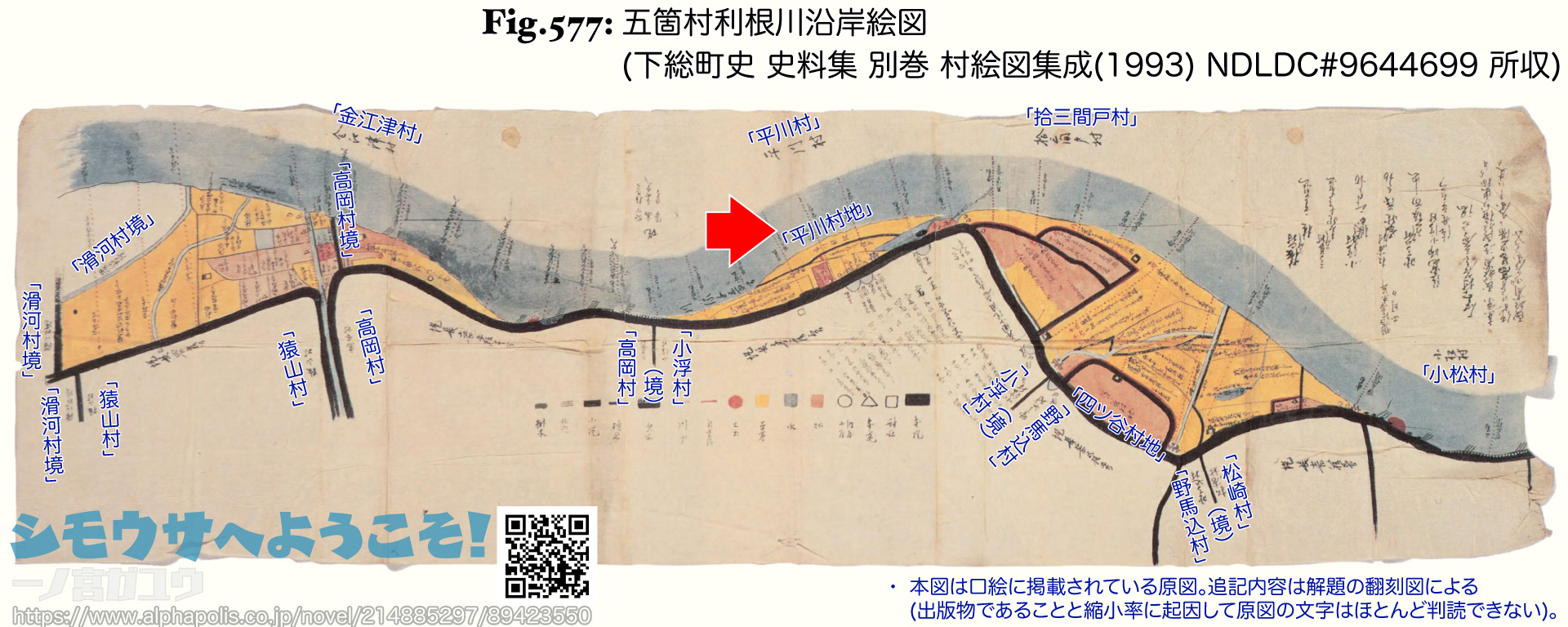

平川の利根川以南の部分は、対岸 (南岸) 小浮村に接する堤外地にあった飛地のことを指しているのだろう。「五箇村利根川沿岸絵図」に「平川村地」と表記された部分がある。

用途の記載はなく不明だが、最も流路に近い位置にあることや、ほかの同様の箇所から考えても草苅場 (秣場・茅場など) として利用する程度だったと推定される。小規模な流路変更によって生じた飛地と考えられ、現在は河川敷か流路になっていると思われる。

用途の記載はなく不明だが、最も流路に近い位置にあることや、ほかの同様の箇所から考えても草苅場 (秣場・茅場など) として利用する程度だったと推定される。小規模な流路変更によって生じた飛地と考えられ、現在は河川敷か流路になっていると思われる。

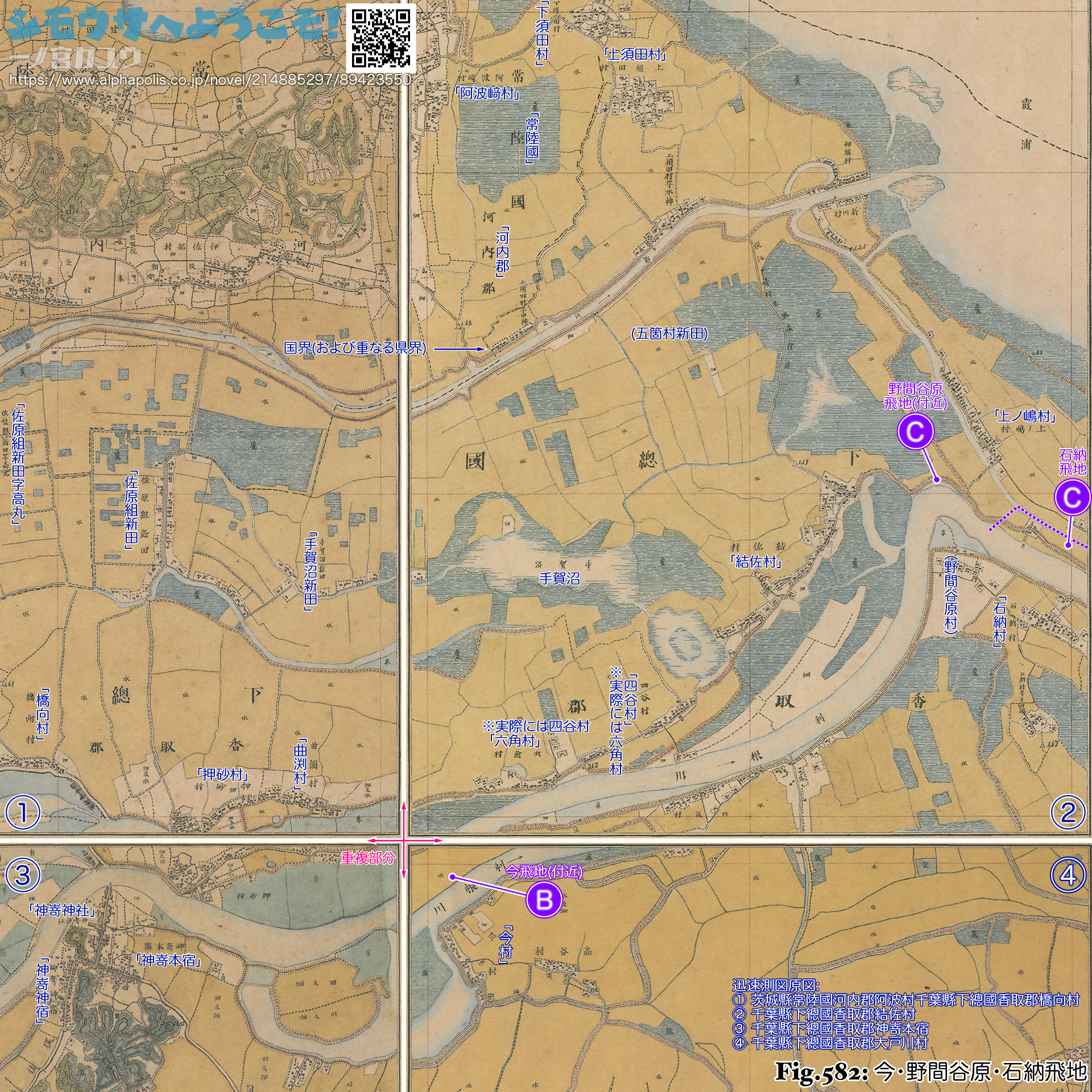

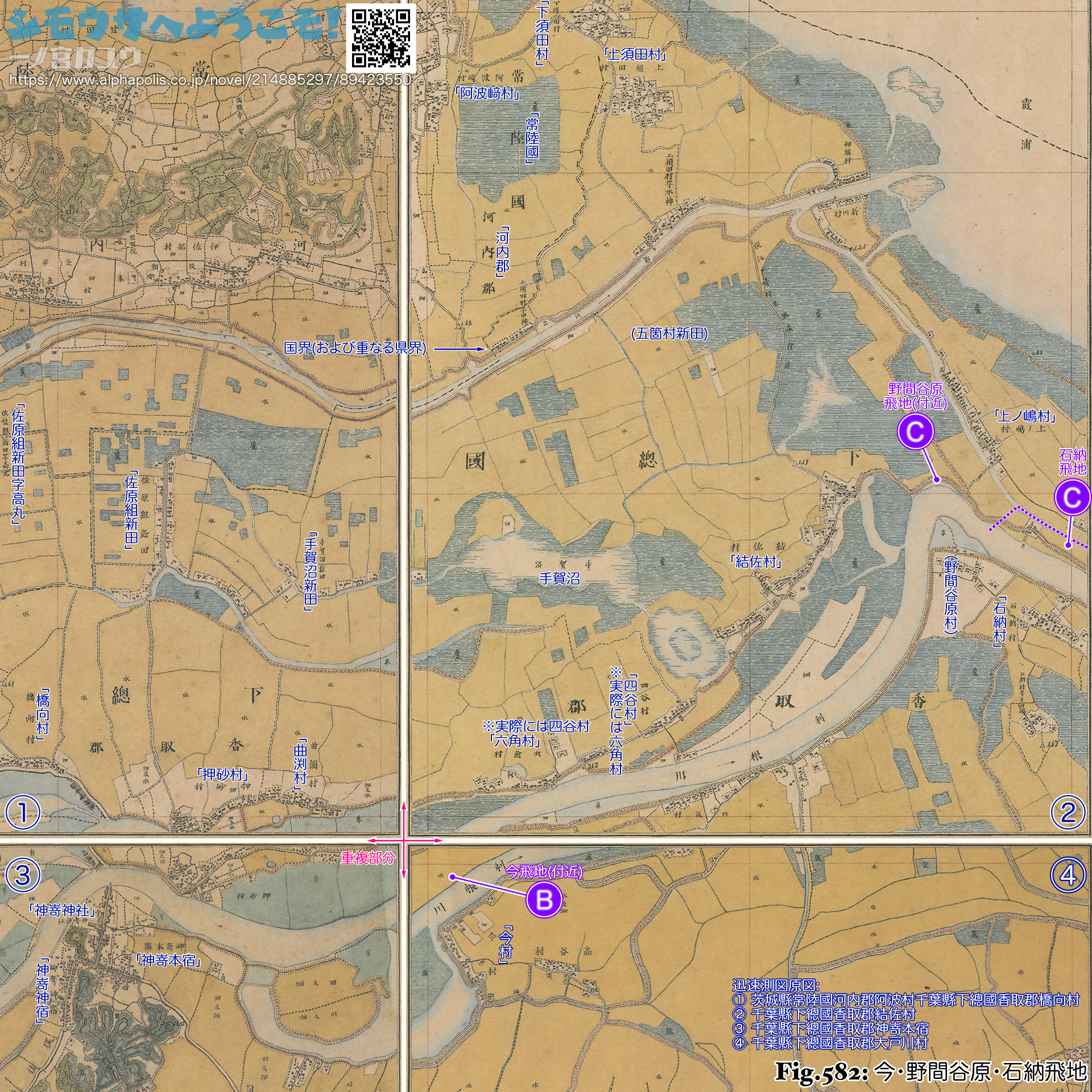

| Ⓑ | 千葉県 香取郡 十余島村と同 神崎町の小松・神崎神宿・神崎本宿・今の利根川以北と同 本新島村の野間谷原の利根川以北: 下総国 (千葉県管轄) → 常陸国 (茨城県管轄) (❉3) |

[十余島村]

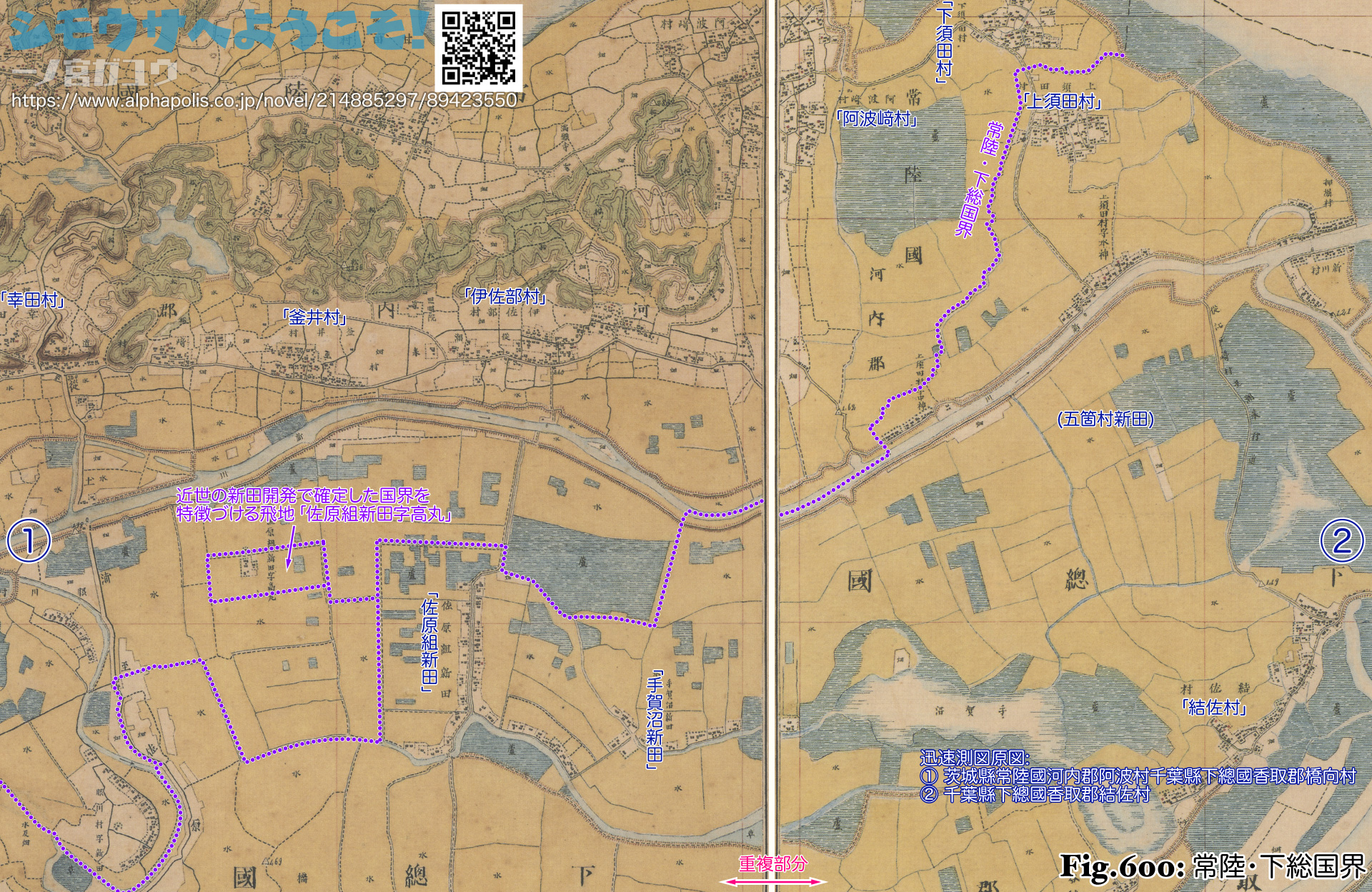

近世 下総国 香取郡 の四谷村・清久島村・曲渕村・押砂村・橋向村・佐原組新田・手賀新田・六角村・五箇村新田・結佐村のそれぞれすべてと今村の一部、および常陸国 河内郡の阿波崎村新田・下須田新田村にあたる。近代の大字では、下総国 香取郡の四谷村は「余津谷」、今村の一部は「四ツ谷」にあたる。手賀新田は地元での認識では「手賀組新田」であって近代の大字も「手賀組新田」である。

「五箇村利根川沿岸絵図」によれば野馬込村の堤外地に「四ツ谷村地」が存在し、位置関係から「野馬込村村鏡明細帳」(❉4) にある「四ツ谷村分持添地」がこれにあたる。

しかし法律第4号はこれについて言及していない。前述の「平川村地」よりも大きく、また堤外地とはいっても流路からもっとも遠い位置にある上に小規模ながら別の堤で囲まれている。このため省略または脱漏ではなく、明治32年(1899) より以前に処分されたと考えられるが、これ以上はわからない。

しかし法律第4号はこれについて言及していない。前述の「平川村地」よりも大きく、また堤外地とはいっても流路からもっとも遠い位置にある上に小規模ながら別の堤で囲まれている。このため省略または脱漏ではなく、明治32年(1899) より以前に処分されたと考えられるが、これ以上はわからない。

なお常陸国 河内郡の阿波崎村新田・下須田新田村は、下総国 香取郡の五箇村新田の一部であって、近代に「阿波崎新田」「下須田新田」として分離・成立した。

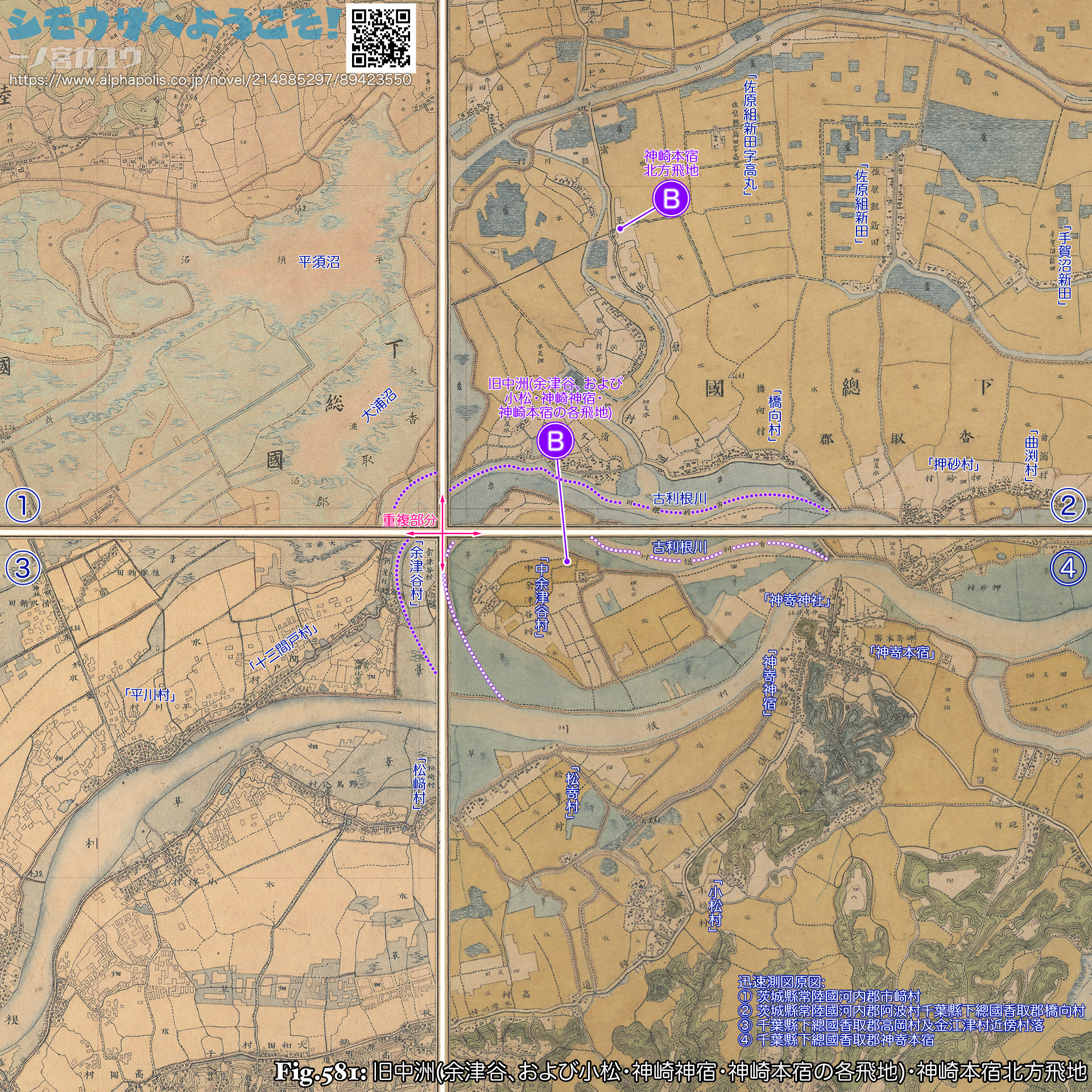

[神崎町の小松・神崎神宿・神崎本宿・今の利根川以北]

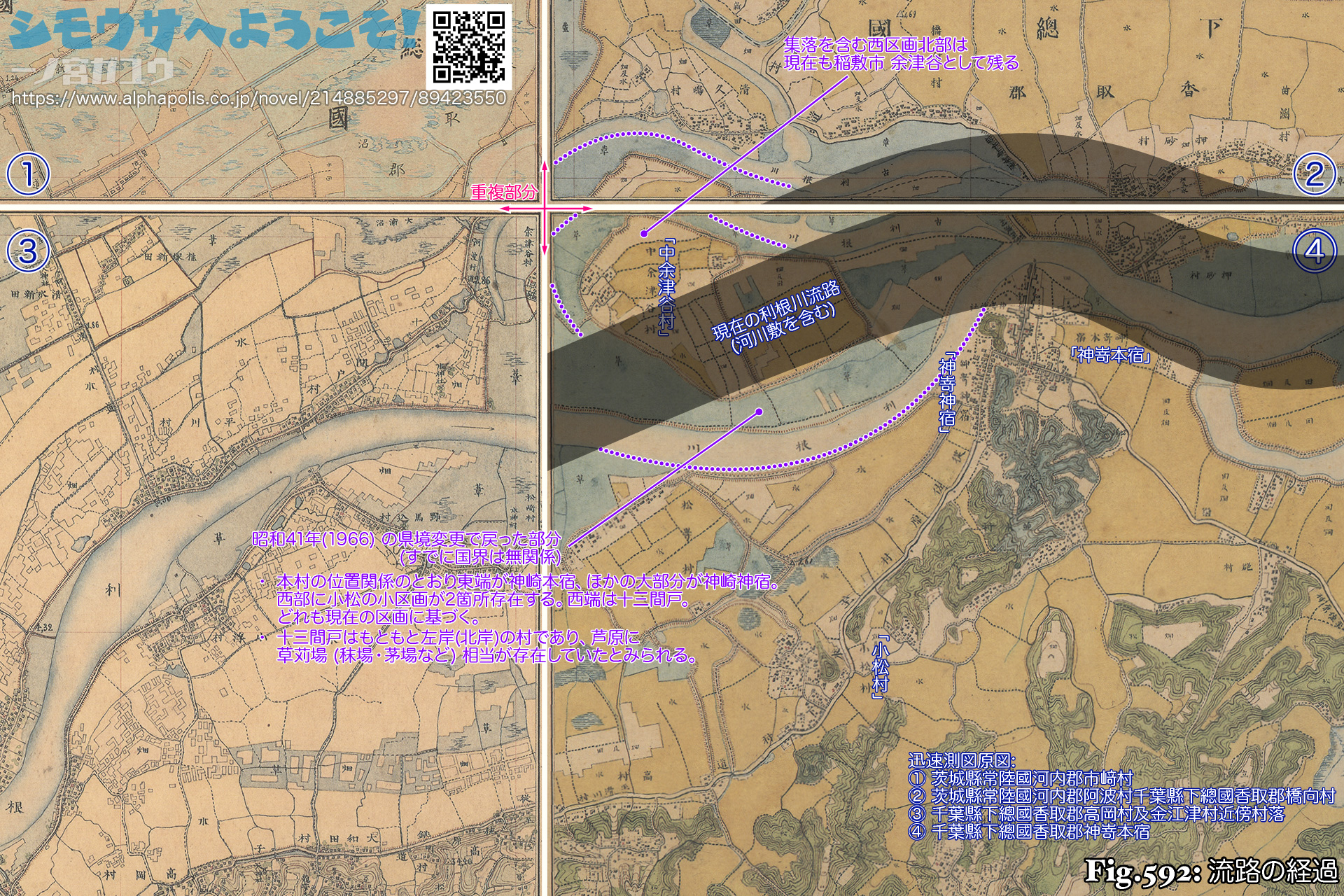

近世 下総国 香取郡の小松村・神崎村・今村のそれぞれ一部にあたる。小松村・神崎神宿・神崎本宿は余津谷と同じ旧・中洲にあった飛地であり、東側の区画の大部分または全部とその周囲の草苅場 (秣場・茅場など) だったと推定される。神崎本宿にはほかにも北方やや離れた位置にも飛地があり、新田開発の過程で形成された集落の一部 (神崎本宿分) だったとみられ、現存する。

今については対岸にあった狭隘な草苅場 (秣場・茅場など) か流作場と考えられ、その後は河川敷になったと考えられる。

今については対岸にあった狭隘な草苅場 (秣場・茅場など) か流作場と考えられ、その後は河川敷になったと考えられる。

[本新島村の野間谷原の利根川以北]

近世 下総国 香取郡 の野間谷原村・ 野馬埜原村新田の一部にあたる。対岸にあった流作場か草苅場 (秣場・茅場など) と推定され、現在はほかの大字に編入されて地名・地籍は消滅していると考えられる。

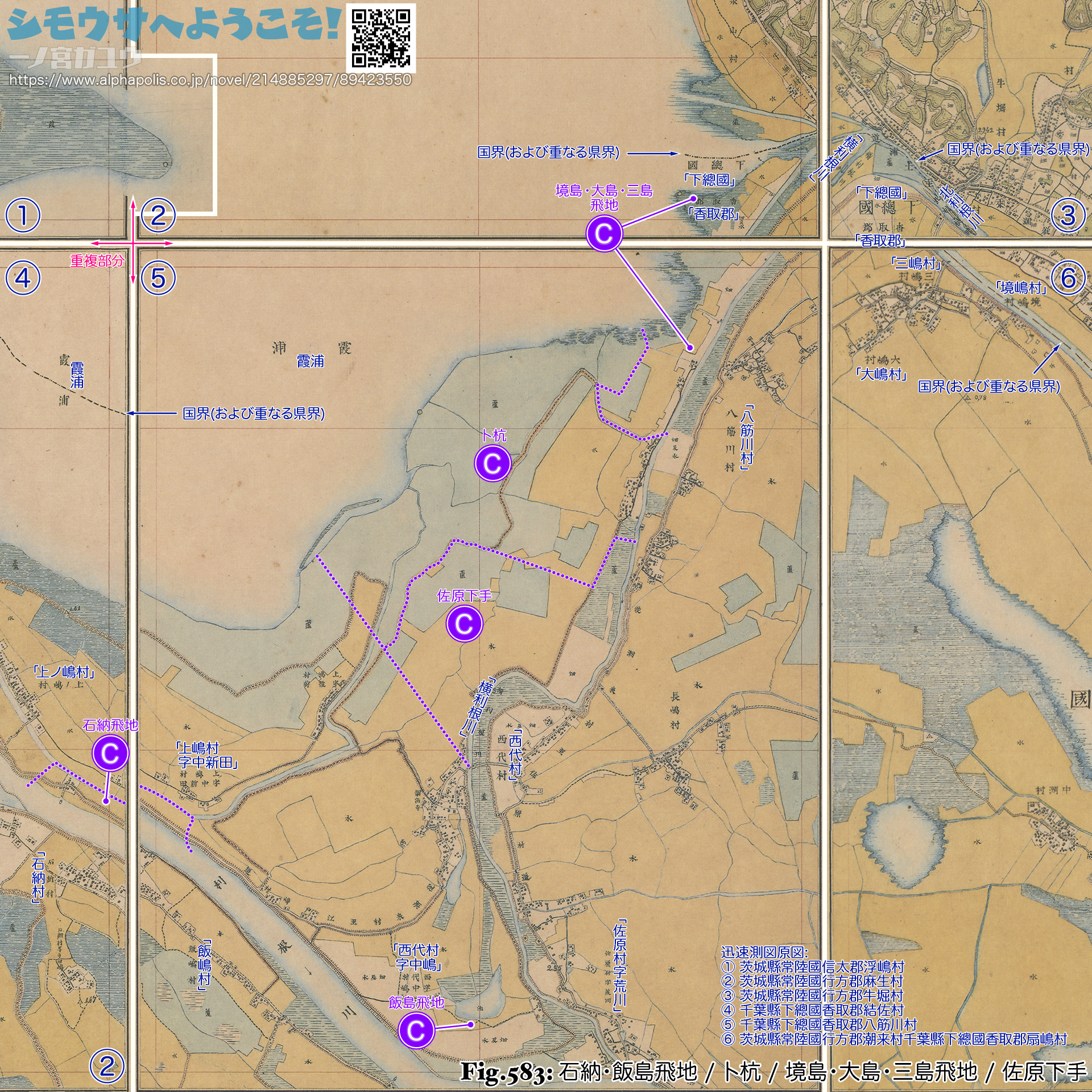

| Ⓒ | 千葉県 香取郡 本新島村の上須田・上之島・西代の全体と野間谷原・石納・飯島の利根川以北、および同 新島村の八筋川・境島・大島・三島・佐原の横利根川以西: 下総国 (千葉県管轄) → 常陸国 (茨城県管轄) (❉5) |

[本新島村の上須田・上之島・西代]

近世 下総国 香取郡の中島村・上須田村・ 上島村・西代村にあたる。

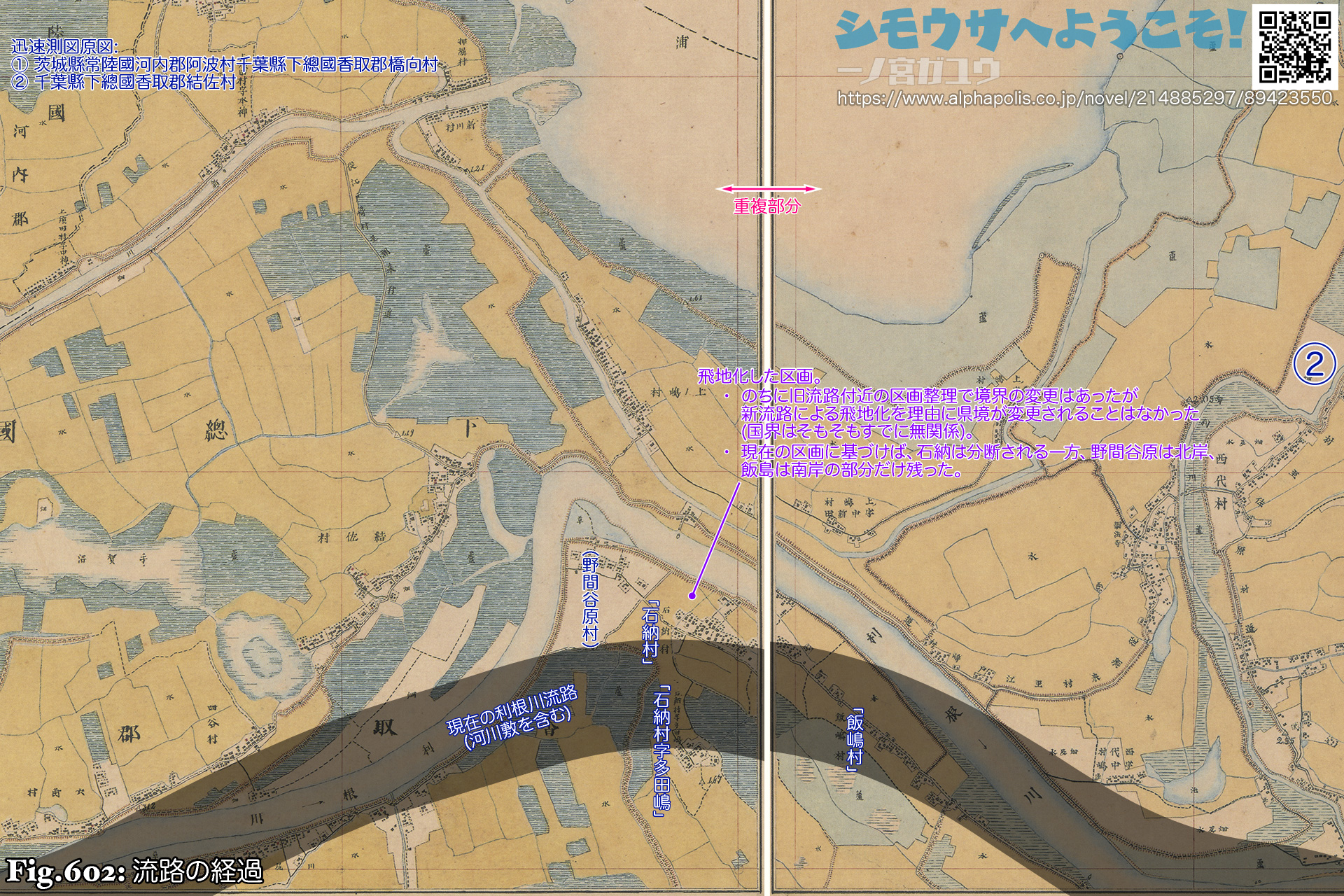

[本新島村の野間谷原・石納・飯島の利根川以北]

近世 下総国 香取郡の飯島村・石納村・野間谷原村・野馬埜原村新田のそれぞれ一部にあたる。

野間谷原についてはⒷと変わらない。石納・飯島については利根川の対岸 (北岸) にあった飛地であり、それぞれの村が開発した新田に集落が形成されたと考えられ、どちらも現存する。

[新島村の八筋川・境島・大島・三島・佐原の横利根川以西]

近世 下総国 香取郡の卜杭村の全部と、大島村・三島村・境島村のそれぞれ一部、および佐原新田のうち「下手」(したて/しもて) と呼ばれる部分に当たる。卜杭村は八筋川村の枝郷であり、明治32年(1899) の時点ではその一部となっていた (❉6)。このため現在の稲敷市の大字も「卜杭」ではなく「八筋川」であり、横利根川をはさんで香取市の「八筋川」と相対している。

大島村・三島村・境島村のそれぞれ一部は横利根川の対岸 (東岸) にあった飛地、またはその延長に相当する部分である。迅速測図原図によれば、霞ケ浦の湖岸に発達した葦原の一部が水田として開発されている。ただし堤外地にあるので流作場相当だったと考えられる。この葦原は南西に向かってさらに発達しており、前述の卜杭村 (現在の稲敷市八筋川) の部分は干拓の形跡が観察され、より広くなっている。

佐原新田は佐原村を親村 (母体) とする新田であり、荒川・砂場・向洲と呼ばれる部分 (小字) はその対岸に近接・連続する一方、少し離れたところに下手はあった。また、荒川・砂場・向洲は横利根川の右岸 (東岸) だが、下手のみ左岸 (西岸) に位置した。なお、現在の稲敷市に現存する大字「佐原下手」は「さわらしたて」と読むが、佐原市史(1966) では「下手」を「しもて」と読んでいる。

| ❉1: | 原文「千葉縣下總國香取郡金江津村 (下利根川以南ヲ除ク) 茨城縣常陸國稻敷郡ニ編入シ千葉縣下總國印旛郡豐住村大字田川ヲ右金江津村ニ編入シ千葉縣下總國香取郡金江津村大字平川ノ内下利根川以南ヲ千葉縣下総國香取郡高岡村ニ編入ス」。 |

| ❉2: | 明治11年(1878) 「下埴生郡」に改称され (上総国 埴生郡は『上埴生郡』)、明治30年(1897) 印旛郡に統合され消滅。 |

| ❉3: | 原文「千葉縣下總國香取郡十余島村ヲ茨城縣常陸國稻敷郡ニ編入シ千葉縣下總國香取郡神崎町大字小松ノ内大字神崎神宿ノ内大字神崎本宿ノ内大字今ノ内下利根川以北及千葉縣下總國香取郡本新島村大字野間谷原ノ内下利根川以北ヲ右十余島村ニ編入ス」。 |

| ❉4: | 下総町史 近世編 史料集1(1985) 所収。 |

| ❉5: | 原文「千葉縣下總國香取郡本新島村 (下利根川以南ヲ除ク) ヲ茨城縣常陸國稻敷郡ニ編入シ千葉縣下總國香取郡新島村大字八筋川ノ内大字境島ノ内大字大島ノ内大字三島ノ内横利根川以西及千葉縣下總國香取郡佐原町大字佐原ノ内横利根川以西ヲ右本新島村ニ編入シ千葉縣下總國香取郡本新島村大字川尻大字大戸新田及大字野間谷原ノ内大字石納ノ内大字飯島ノ内下利根川以南ヲ千葉縣下總國香取郡東大戸村ニ編入ス」。 |

| ❉6: | 明治14年(1881) 編入 (千葉県香取郡誌,1921)。 |

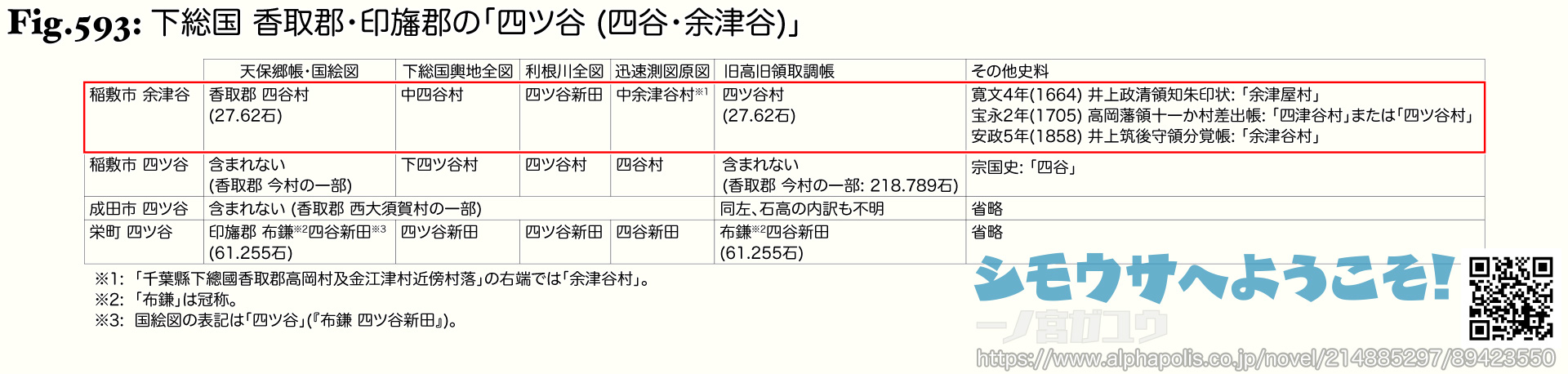

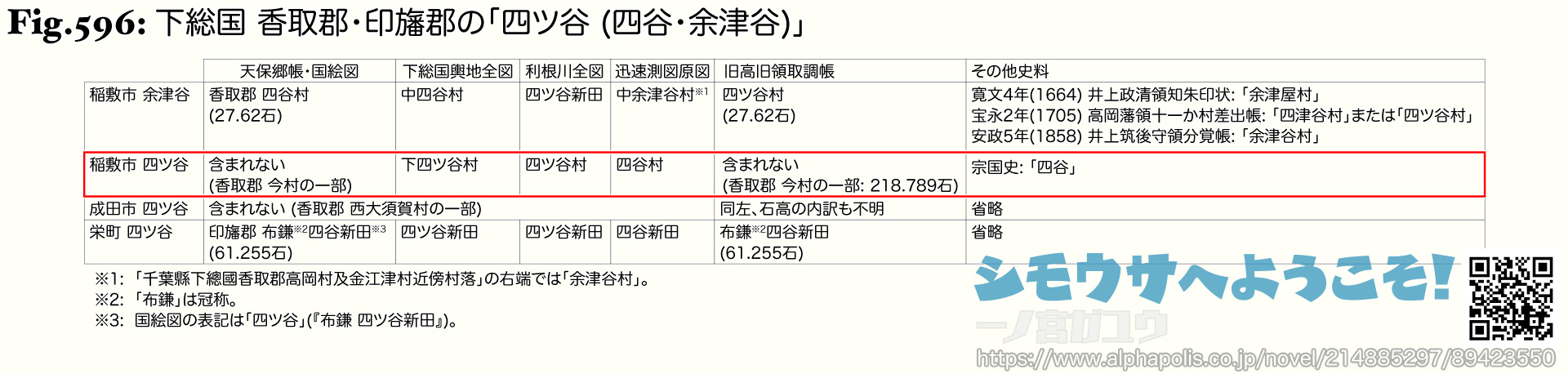

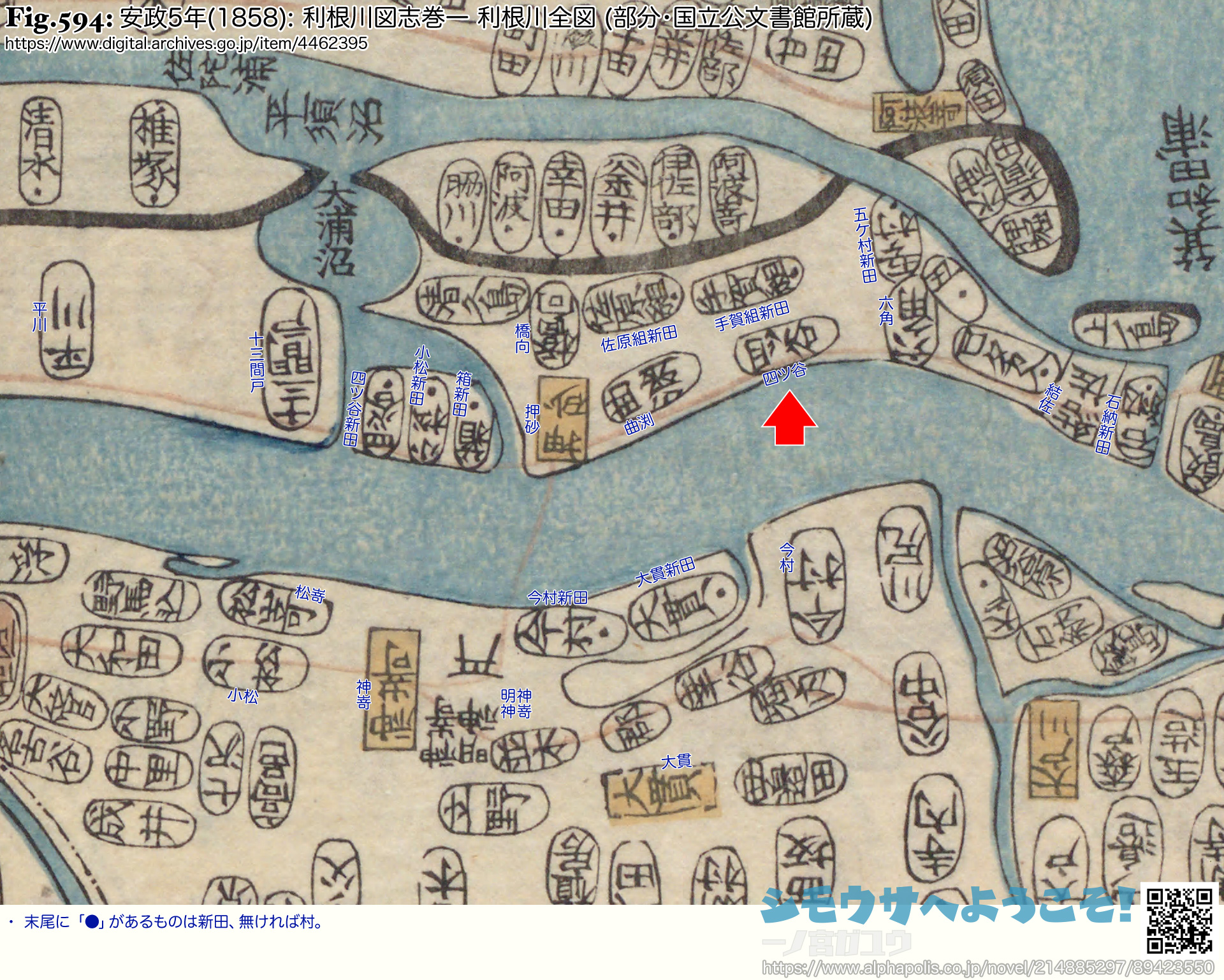

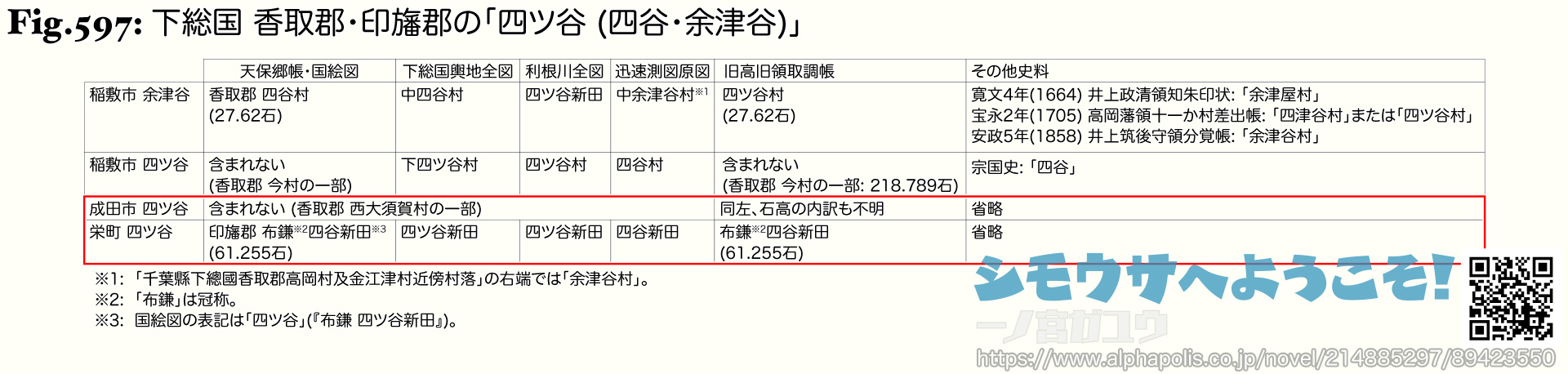

寛文4年(1664) の井上政清領知朱印状 (❉7) 以降、江戸期末まで下総国 香取郡の高岡村に陣屋を置いた高岡藩の藩領 (それ以前は不明)。朱印状での表記は「余津屋村」、宝永2年(1705) の高岡藩領十一か村差出帳 (❉8) では「四津谷村」または「四ツ谷村」、安政5年(1858) の井上筑後守領分覚帳 (❉8) では「余津谷村」、元禄・天保とも郷帳・国絵図では「四谷村」、旧高旧領取調帳では「四ツ谷村」。石高は元禄・天保郷帳も旧高旧領取調帳も 27.62石で同じ (❉9)。近代の村名・大字としては「余津谷(村)」(❉10)。

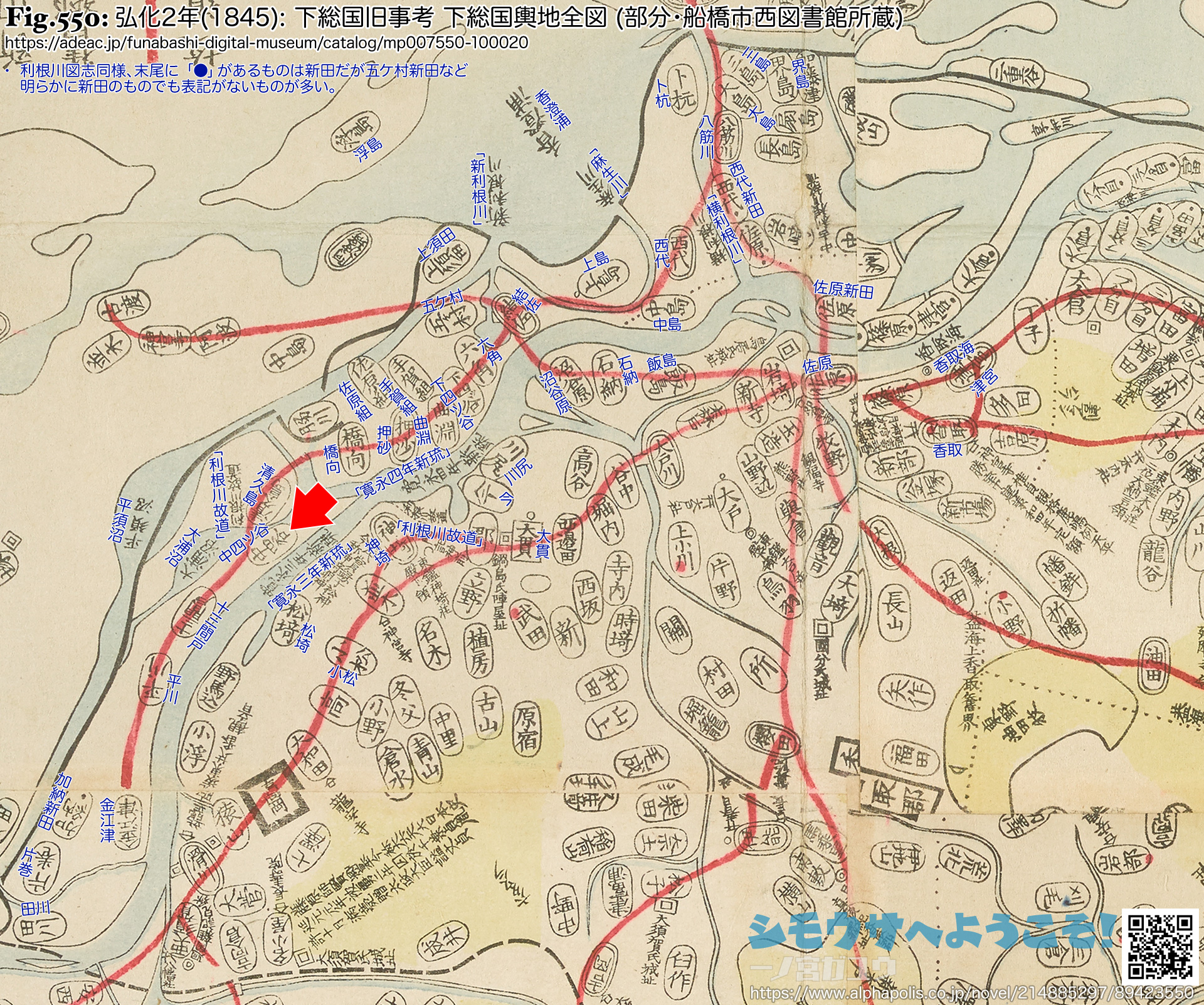

迅速測図原図では「中余津谷村」とあり、下総国輿地全図でも「中四谷村」、利根川図志では「四ツ谷新田」。

迅速測図原図では「中余津谷村」とあり、下総国輿地全図でも「中四谷村」、利根川図志では「四ツ谷新田」。

寛文10年(1670) 以降、江戸期末まで津藩 (安濃津藩・藤堂藩) の藩領 (それ以前は不明)。藩領としては飛地であり、香取郡の同様の村々を預かる陣屋が大貫村に置かれた。「下総国香取郡藤堂氏旧封邑之碑」(❉11) によれば、寛文10年(1670) 今村から分村、宗国史 (❉12) を構成する「城和総志」の四谷にも「旧今村之支」とあって、もとは今村の枝郷。旧高旧領取調帳では、分けて記載された津藩領 300.826石・218.789石のうち後者が当村分であり (❉13)、今村にまとめて把握されている (❉14)。天保郷帳も同様で国絵図には含まれない (今村は旧高旧領取調帳の合計と一致する 519.615石)。近代の村名・大字としては「四ツ谷(村)」(❉10)。

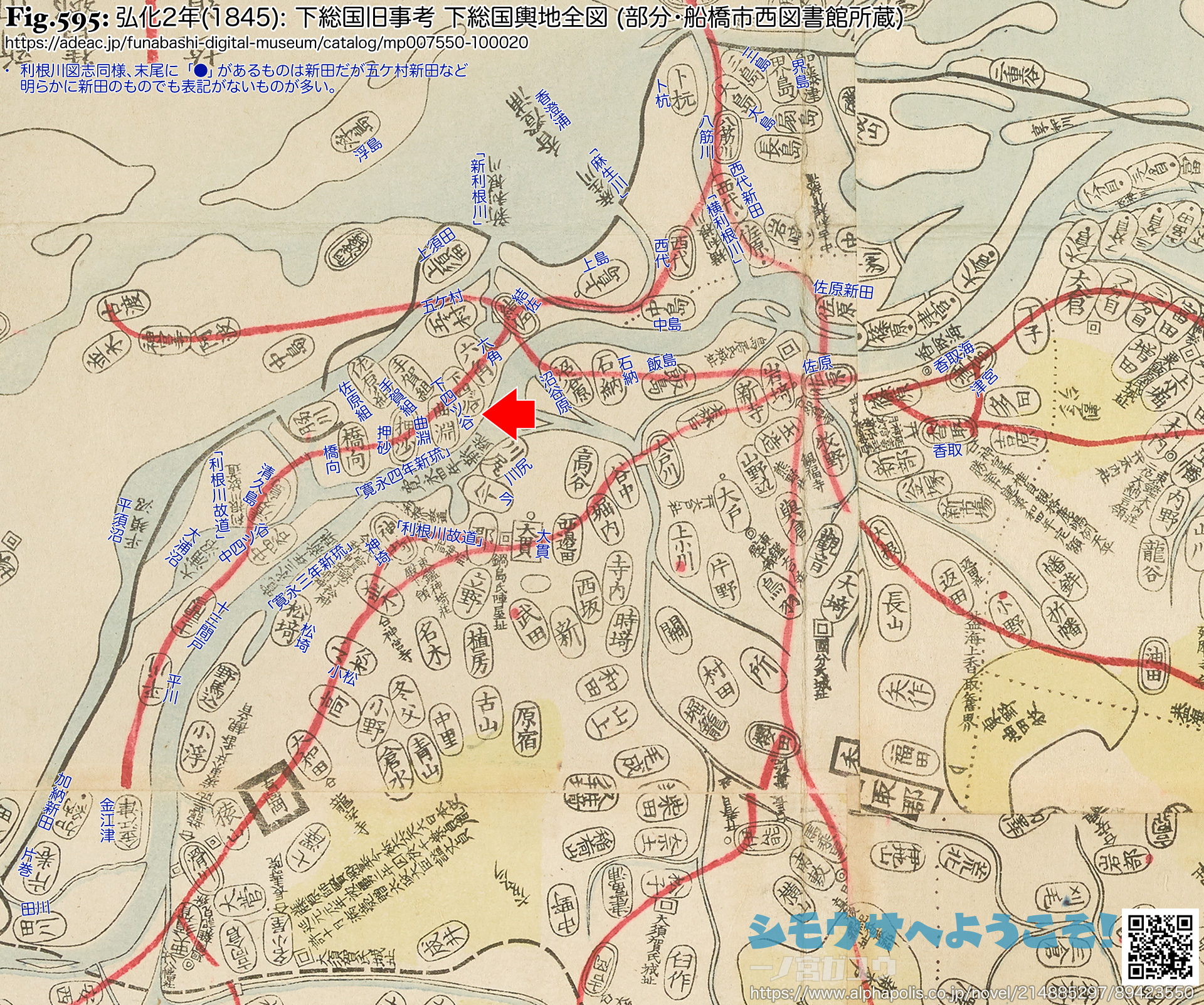

迅速測図原図では「四谷村」とあり (ただし位置は取り違えられ、隣の六角村と東西が逆)、下総国輿地全図では「下四ツ谷村」、利根川図志の利根川全図では「四ツ谷村」。

迅速測図原図では「四谷村」とあり (ただし位置は取り違えられ、隣の六角村と東西が逆)、下総国輿地全図では「下四ツ谷村」、利根川図志の利根川全図では「四ツ谷村」。

現在の成田市には「四谷」、栄町には「四ツ谷」が存在する。前者は近世 下総国 香取郡 西大須賀村の一部であり、現在は独立した大字となっている。後者は印旛郡の四谷新田 (『布鎌』を冠称する) に由来し、千葉県印旛郡誌(1913) によれば、寛文年間(1661〜1673) に「香取郡四ツ谷村」からの移住により開発されたという。

香取郡の四谷村 (稲敷市 余津谷) が中余津谷村 (迅速測図原図)・中四谷村 (下総国輿地全図)、今村の一部である四谷 (稲敷市 四ツ谷) が下四ツ谷村 (下総国輿地全図) とあるのは、このどちらかに対する呼称なのかもしれない。

香取郡の四谷村 (稲敷市 余津谷) が中余津谷村 (迅速測図原図)・中四谷村 (下総国輿地全図)、今村の一部である四谷 (稲敷市 四ツ谷) が下四ツ谷村 (下総国輿地全図) とあるのは、このどちらかに対する呼称なのかもしれない。

現在稲敷市の一部となっている旧・東町は、余津谷 (近世 四谷村、高岡藩領)・四ツ谷 (近世 今村の一部、津藩領) の所在地であり、町史では両者を明確・詳細に区別している。しかし相当にまぎらわしいようで、たとえば、四谷村 (稲敷市 余津谷) についての文脈で藤堂氏旧封邑之碑を参照し、矛盾が生じることから碑の内容を疑問視または否定してしまっている (❉15)。しかし、この碑は名称からわかるように今村の一部である四谷 (稲敷市 四ツ谷) について記したものである。また、四谷村 (稲敷市 余津谷) は今村の一部である四谷 (稲敷市 四ツ谷) による新田、としているが (❉10)、成立時期から考えるとおかしい。井上政清領知朱印状によれば、四谷村 (稲敷市 余津谷) は寛文4年(1664) の時点で成立している一方、藤堂氏旧封邑之碑に基づけば、今村の一部である四谷村 (稲敷市 四ツ谷) は寛文10年(1670) の分村・成立である。ただし後者は、利根川図志の利根川全図で 四谷村が「四ツ谷新田」となっていることに起因するものかもしれない。

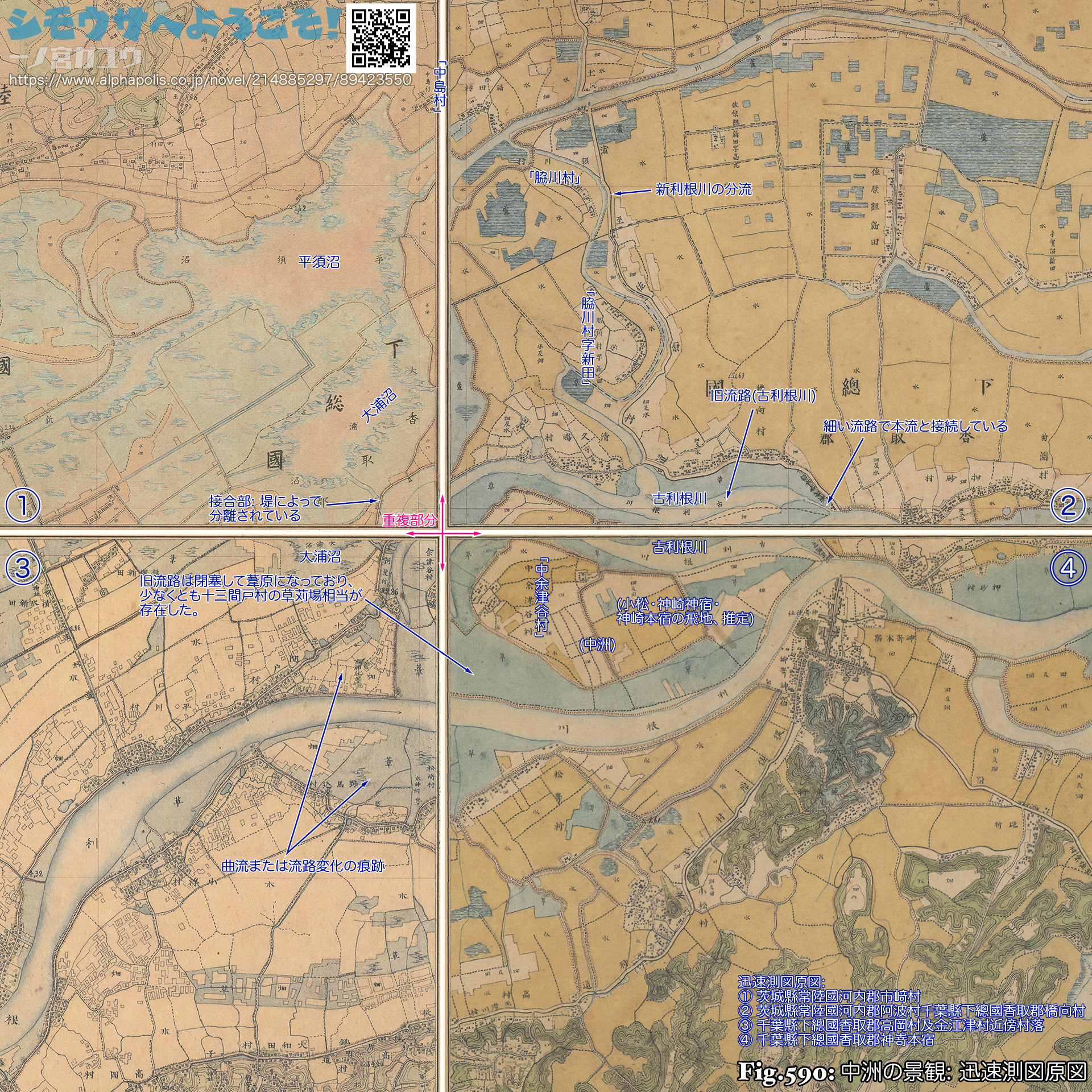

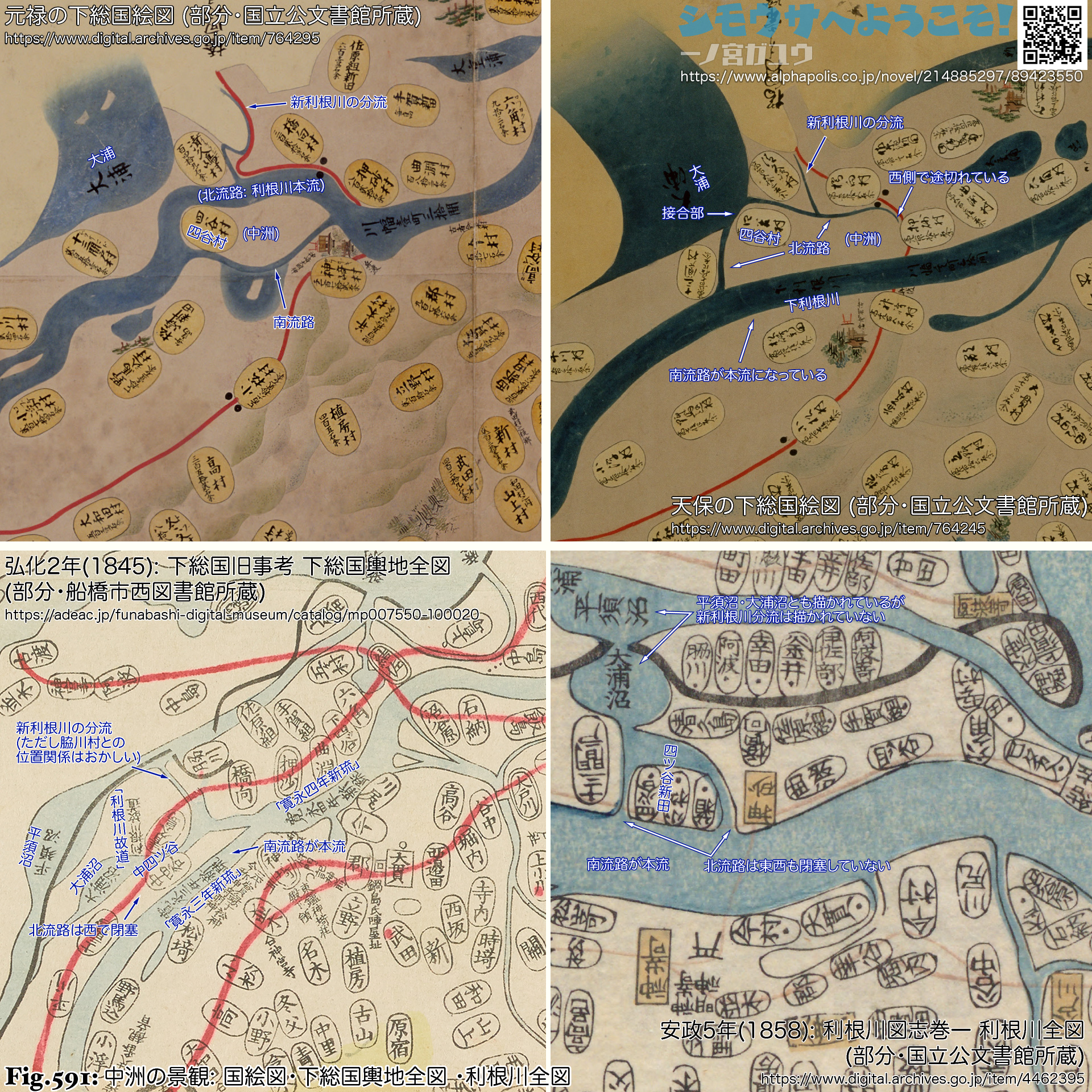

香取郡 四谷村 (現在の稲敷市 余津谷) は中洲にあった。元禄国絵図では北側の流路が本流である一方、天保国絵図では南の流路が本流であって北の流路は途切れている。

ただし、西で利根川本流 (旧中洲の南の流路) と分かれて東流する天保国絵図に対し、迅速測図原図では西部が完全に閉塞し、東部が細流によって本流と接続している。流路変化や北に隣接する平須沼の影響、多少の人工的な改変 (排水) が想像される。

同じく迅速測図原図によれば中洲 (旧中洲) の堤内地はさらに別の堤によって区切られていた。西の区画は畑地の占める割合が大きく集落もあるが、東の区画に集落はなくほとんどが水田であって、また規模は大きく整然としている。ふつう中洲は河川の下流に向かって発達していくので、東半分は新田として拡張された部分だろう。小松村 (現在の神崎町 小松)・神崎村 (同 神崎本宿・神崎神宿) の飛地があったと推定され、四谷村 (稲敷市 四ツ谷) の新田も含まれていたと考えられる。「高岡藩領十一か村差出帳」の末尾には「四津谷村新田高」として 50.427石があり、旧高旧領取調帳でも「明治4年改増」と注記された 50.427石がある。なお、迅速測図原図でも「中余津谷村」は西の区画に記載があり、利根川図志の利根川全図では中洲に「四ツ谷新田」「小松新田」「箱新田」がこの順に記載され、四ツ谷新田 (四谷村、現在の余津谷) はもっとも西にある。位置関係から「箱新田」は近世 神崎村 (のちの神崎本宿・神崎神宿) の新田 (飛地) にあたる。明治期の史料にも神崎神宿の小字として「箱新田」を確認できる (❉16)。

東の区画にあったと推定される小松・神崎本宿・神崎神宿の右岸 (南岸) から見た飛地は、前述のとおりに明治32年(1899)、千葉県管轄の下総国 香取郡 神崎町から茨城県管轄の常陸国 稲敷郡 十余島村 (現在の稲敷市の一部) に編入された。しかし明治後期から昭和初期にかけての利根川改修で、残った流路は直線化されて旧中洲の中央を流れるようになった。このため今度は左岸 (北岸) に対して飛地となる一方、もとの小松・神崎本宿・神崎神宿とは地続きになった。

ただし残ったのはほとんどが堤外地であって、近世は草苅場 (秣場・茅場など) として利用する程度だったのだろう。明治21年(1888) 12月9日付の新聞に掲載された「村分合見込案」 (❉17) では「川向」と呼ばれ、明治27年(1894) 6月付「農事一途渡船守請負証」(❉18) などでは「向埜」(向野) とも呼ばれている (後者は小松についてのみ)(❉19)。

この飛地が解消するのは昭和41年(1966) の県境変更 (当然ながら国界とはすでに無縁) においてであり、茨城県 東村 (のちの東町、現在の稲敷市の一部) の小松・神崎本宿・神崎神宿のそれぞれ一部が千葉県 神崎町に編入され (❉20)、結果的に戻ることになった。利根川改修後に開発が進んだようで、昭和34年(1959) に神崎町が編入を求めた文書 (❉21) で「向野地区」と総称されるこの地区には、集落・田畑が形成されていた。なお、地理院地図でもこの地区に「向野」の小字を確認できる。

「高岡藩領十一か村差出帳」の「四津谷村新田」や旧高旧領取調帳で別記されている「明治4年改増」の 50.427石については、東町史 (❉13) で詳細な検討が行われている。しかし検討対象の特殊性については特段の異論はないものの、高岡藩領十一か村差出帳の「是者御領主様御勤役之節掛リ高被仰付候」に結論を求めていることには疑問がある。同史はこれを「四津谷村新田」に対する注記と理解してようだが、正しくは「三口〆三千九百九石四斗三升五合」、つまり全体に対する注記であって (『三口』とは本田と新田、および『四津谷村新田』の 3つのことであり、これで全体) 、「四津谷村新田」を特定したものではない。

迅速測図原図によれば、対岸曲淵村の堤外に葦原が大規模に発達しているので、ここに今 (近世 今村) の草苅場 (秣場・茅場など) または流作場があったのではないかと推定される。小松・神崎本宿・神崎神宿とは異なり、明治21年(1888) 12月9日付の新聞記事で飛地 (『川向』) を確認できないので、前者かつ狭小な部分であったのではないかと考えられる。

| ❉7: | 寛文朱印留に含まれる。同名の「寛文朱印留 上」「下」(1980) 所収。 |

| ❉8: | 下総町史 近世編 史料集1(1985) 所収。 |

| ❉9: | 旧高旧領取調帳は高岡藩領分について。このほかに永福寺領 0.82石と、記載がなく主体不明で「明治4年改増」と注記された 50.427石がある。 |

| ❉10: | 東町史 民俗編(1997)。 |

| ❉11: | 現在の神崎町大貫にある陣屋跡に現存、内容は「神崎町史 史料集 金石文等」(1991) 所収。 |

| ❉12: | 津藩 (安濃津藩、藤堂藩) の藩史。藤堂高文編纂・藤堂高芬校訂、寛延4年(1751) の成立。同名の「宗国史 上」「下」(1941)、およびその増補改訂の「宗国史 上」「下」(1979) 所収。 |

| ❉13: | 東町史 史料編 近世1(1995)。 |

| ❉14: | ほかに、記載がなく主体不明で「明治4年改減」と注記された 0.138石がある。 |

| ❉15: | 疑問視しているのは史料編 近世1(1995)、否定しているのは史料編を基に執筆された通史編(2003)。 |

| ❉16: | 明治32年4月26日付「圦樋伏替及堤塘修繕御願(抄)」、神崎町史 史料集近現代編 明治・大正編(2006) 所収 |

| ❉17: | 村分合見込案(抄)、神崎町史 史料集近現代編 明治・大正編(2006) 所収。 |

| ❉18: | 神崎町史 史料集近現代編 明治・大正編(2006) 所収。 |

| ❉19: | 神崎町史 史料集近現代編 明治・大正編(2006) 所収。飛地である「向埜」(向野) への渡船に関する史料。 |

| ❉20: | 角川日本地名大辞典 12 千葉県。なお、このとき河内村 (当時。現在の河内町) 十三間戸の一部も神崎町に編入されており、実際、飛地部分の西端わずかな部分に十三間戸が存在する。 |

| ❉21: | 明治34年(1959) 2月20日付「新農山漁村建設計画に伴う向野地区の計画地域編入について」、神崎町史 史料集近現代編 昭和編(2023) 所収。 |

近世 下総国 香取郡の五箇村新田の「五箇村」は、下総国 香取郡の結佐村・六角村・上須田村と、常陸国 河内国の阿波崎村・下須田村である。

天保郷帳における五箇村新田の石高は 345.867石。旧高旧領取調帳では 6つに分けて記され、うち 4つが「代官支配所」で ①82.887石・②41.808石・③105.344石・④116.228石 (丸数字は本項で付けたもの、以下同)、合計 346.267石は天保郷帳の石高に相当する。

このうち①について検討すると、結佐村は天保郷帳・旧高旧領取調帳とも 417.822石だが、明治4年(1871)の「葛飾県管内組合高帳」(組合高帳)(❉22) では500.709石 とあり、その差分 82.887石は①と一致する。②も同じように六角村の差分に一致する (天保郷帳・旧高旧領取調帳: 163.467石、組合高帳: 204.875石、差分 41.808石)。したがって、①・②の本村 (母体) は結佐村・六角村であり、また両者とも組合高帳では「新田共」の付記があることから、この時点までに本村に含めて把握されていることがわかる。

③と④は、組合高帳の「下須田出作」105.344石と「阿波崎出作」116.228石に合致する。東町史 史料編 近世1(1995)、同 通史編(2003) によれば、明治初期に「阿波崎新田」「下須田新田」の 2つの新田村が成立した。本村 (母体) の阿波崎村・下須田村が常陸国 河内郡であるのに対して新田は下総国 香取郡にあるので、都合上そのような扱いになったものと考えられる (❉23)。

旧高旧領取調帳における五箇村新田の残りは、⑤酒井備中守 87.958石・⑥城和泉守 15.041石の合計 102.999石である。前述のように天保郷帳における五箇村新田の石高に相当するのは①〜④なので、この⑤・⑥分はほかの村の石高に含まれていることになる。ここで、上須田村は天保郷帳 1065.26899石に対し、旧高旧領取調帳では酒井備中守 817.27280石・城和泉守 144.9995石とあって合計 962.2723石しかない一方、その差分は102.99669石である。これは五箇村新田の⑤・⑥ (102.999石) に相当し、かつ支配者 (酒井備中守・城和泉守) も一致する。したがって、「五箇村」の残りは上須田村であり、また結佐村・六角村と同じように本村に吸収されたことがわかる。

近代の村・大字として「五箇村新田」は存在せず、内訳としても阿波崎新田・下須田新田だけが成立した。位置・範囲は現在の「八千石」に相当するが (❉24)、この大字は昭和46年(1971) の成立であって (❉25)、直接的に対応するわけではない。

なお東町史でも検討が行われているが、史料編 近世1(1995) では親村 (母体) を上須田・下須田・阿波崎・結佐・六角の 5村とする一方、通史編(2003) では上須田・下須田・阿波崎・結佐の 4村、および手賀組新田 (天保郷帳・国絵図では手賀新田) としている。どちらも上須田村は本稿と同じ考え方、下須田・阿波崎の 2村は「阿波崎新田」「下須田新田」からであるが、残りは位置関係からの推定である。通史編で (六角村ではなく) 手賀組新田としているのは、五箇村新田が現在の大字八千石の位置に相当し、八千石は上須田・下須田・結佐・阿波崎・手賀組新田の一部から起立された大字であることからではないだろうか。しかし、八千石は昭和46年(1971) の成立であるほか、区画整理 (耕地整理) 後と推定され、単純には対応しない。

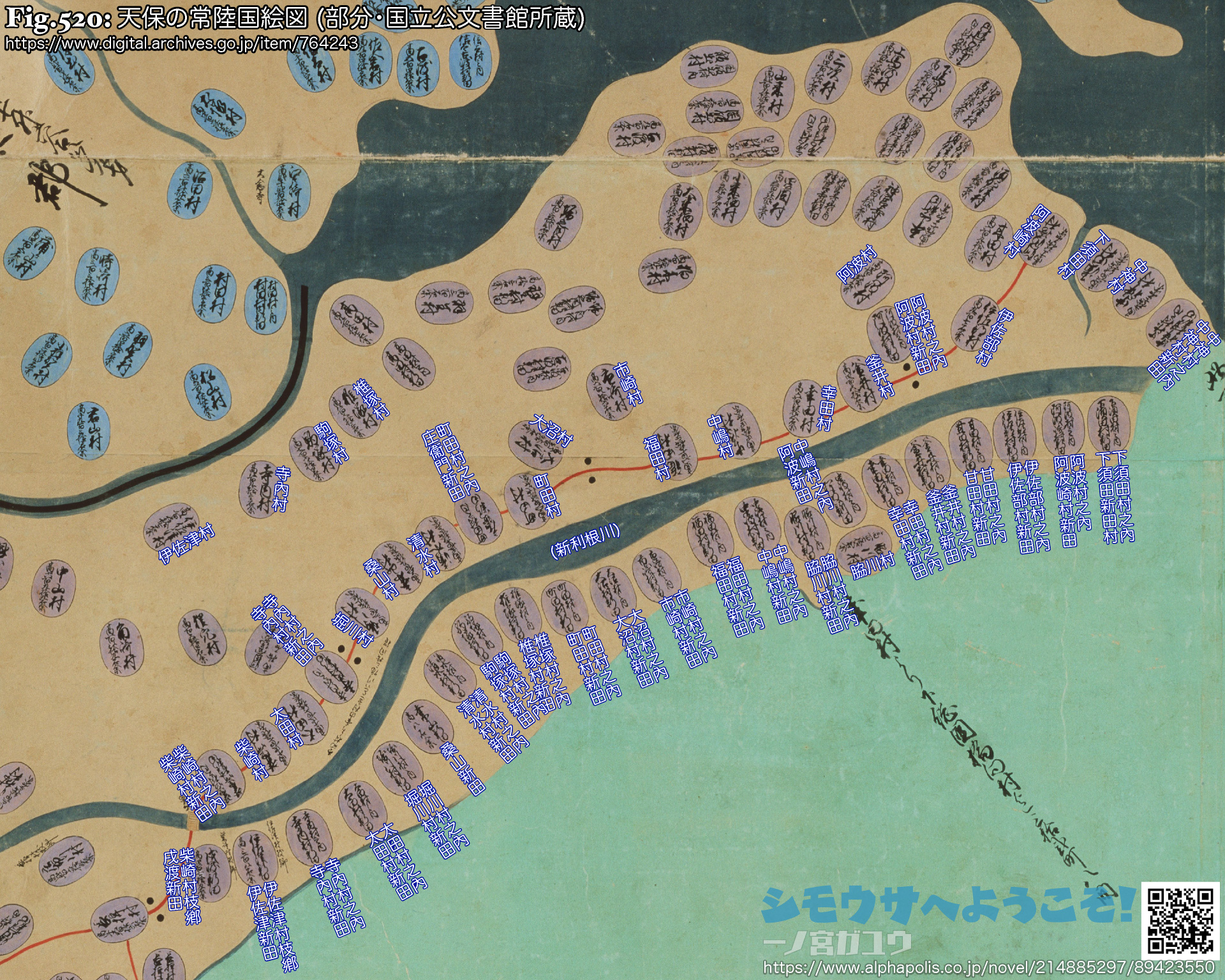

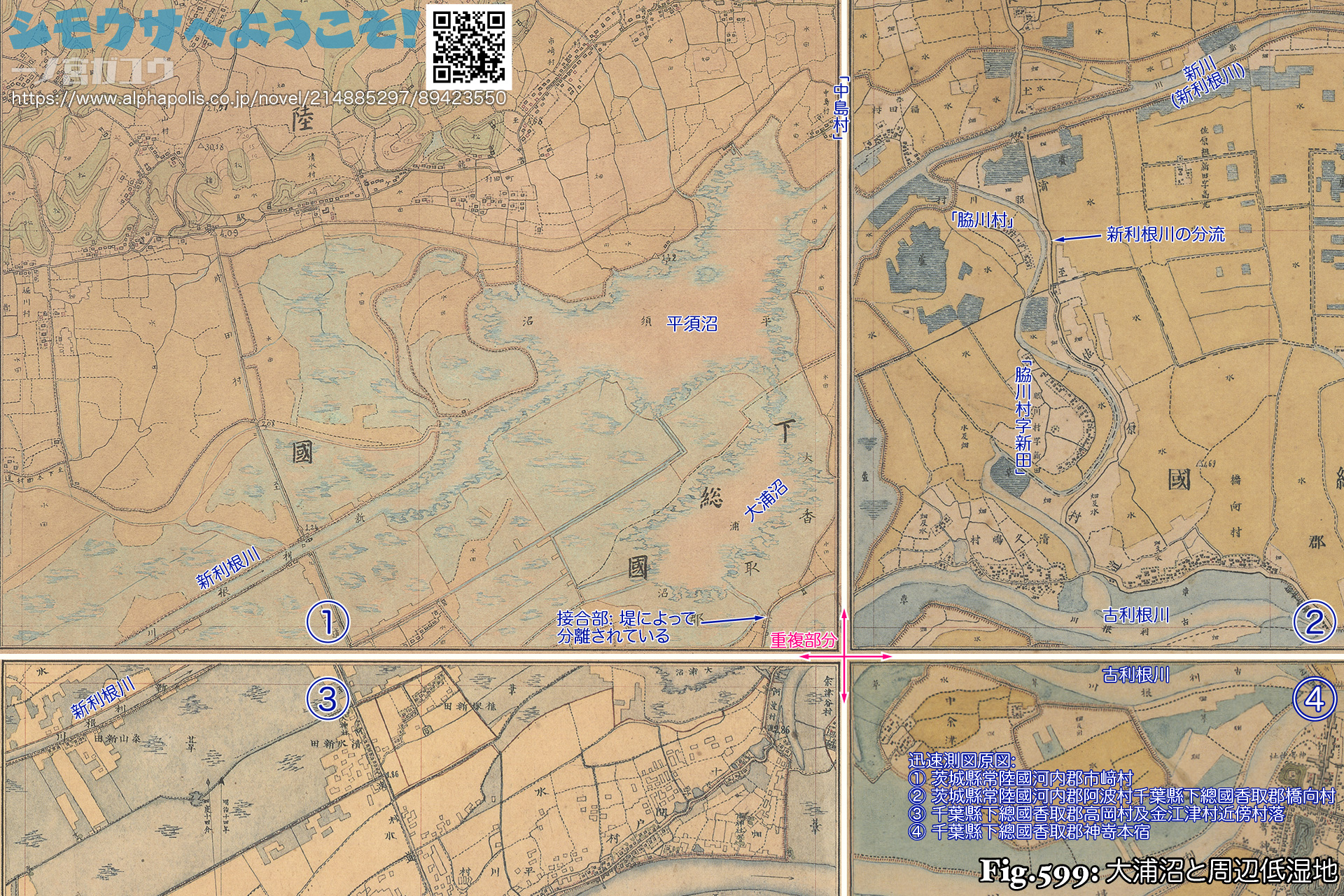

元禄の常陸国絵図では「大浦」以東 (下流側) の新利根川南岸には腋川村と中島村しか描かれていない。

新利根川そのものも曖昧に描かれており、このころは一面が低湿地で流路はかなり曖昧だったのだろう。低湿地はその後開発され、天保国絵図では脇川村 (元禄国絵図では『腋川村』) 以外に大量の新田が描き加えられている。

新田のほとんどは「○○村之内○○村新田」とあって石高は明示されていない。また郷帳に記載されておらず、石高は親村 (母体) に含めて把握されている。この形式そのものは特に珍しいものではないが、画一的に並べられている点は目を引く。天保郷帳・国絵図の性質から、本来は親村に含めて把握されていた新田までもが国絵図に書き入れられたようであり、近代に入って独立した村・大字として存在が確認できるものは一部に限られる。

新田のほとんどは「○○村之内○○村新田」とあって石高は明示されていない。また郷帳に記載されておらず、石高は親村 (母体) に含めて把握されている。この形式そのものは特に珍しいものではないが、画一的に並べられている点は目を引く。天保郷帳・国絵図の性質から、本来は親村に含めて把握されていた新田までもが国絵図に書き入れられたようであり、近代に入って独立した村・大字として存在が確認できるものは一部に限られる。

新田のうち下須田新田・阿波崎新田が五箇村新田の下須田村・阿波崎村部分 (下須田出作・阿波崎出作) を指しているのかどうかはわからない。五箇村新田は元禄の下総郷帳・国絵図に存在する一方、下須田新田・阿波崎新田は天保の常陸国絵図にはじめて描かれるので、この 2新田はほかの新利根川南岸の新田と同じ位置づけであって、五箇村新田とは関係ないと考えられる。しかし下須田新田・阿波崎新田が新利根川以南に描かれることによって、天保の常陸国絵図では元禄に比べて新利根川流路が河口のほうへ延長され、下総国絵図との不整合を生じている。

もっともこの不整合は、下総国絵図で新利根川が国界となっている区間を上流側へ向かって実際より長く描いている影響もある。元禄国絵図では国絵図特有の不正確さはともかくとして (この部分に限ったものではない)、双方の国界付近は正確に一致していた。

迅速測図原図における国界も元禄国絵図のとおりである。

迅速測図原図における国界も元禄国絵図のとおりである。

なお天保の常陸国絵図では「大浦」(大浦沼) が省略されているが、迅速測図原図によれば、近代まで平須沼とその周辺の低湿地とともに残った。

おそらくかつては低湿地全体が本来の大浦沼であって、その周辺にさらに低湿地が広がっていたのだろう。この景観からすれば天保国絵図に描く規模ではなくなったということかもしれないが、下総国絵図には引き続いて描かれているので、単に新田を詰め込む空間を捻出するためだったと推定される。中島村が新利根川の南岸 (元禄) から北岸 (天保) に移されたのは、名前のとおりに中洲状の土地にあった村域が最終的に北岸と一体化したためだろう。

おそらくかつては低湿地全体が本来の大浦沼であって、その周辺にさらに低湿地が広がっていたのだろう。この景観からすれば天保国絵図に描く規模ではなくなったということかもしれないが、下総国絵図には引き続いて描かれているので、単に新田を詰め込む空間を捻出するためだったと推定される。中島村が新利根川の南岸 (元禄) から北岸 (天保) に移されたのは、名前のとおりに中洲状の土地にあった村域が最終的に北岸と一体化したためだろう。

| ❉22: | 明治初期に一時的に存在した「葛飾県」の組合明細。東町史 史料編 近現代(2001) 所収。 |

| ❉23: | 結佐村・六角村のように本村である阿波崎村・下須田村に含めた上で新田部分は飛地として把握しても特に支障はなく、「江戸川東西飛地の解消」で扱ったような実例もある。このあたりは廃藩置県とその後の府県再編を含む地域事情が影響しているのだろう。 |

| ❉24: | 東町史 通史編(2003)。 |

| ❉25: | 東町史 民俗編(1997)。 |

明治21年(1888) 12月9日付の新聞記事によれば、小松・神崎本宿・神崎神宿と同様、野間谷原 (近世 野間谷原村・野馬埜原村新田) にも「川向」と呼ばれる飛地があった。迅速測図原図では、対岸結佐村の堤外地に葦原が発達し、畑地として示されて部分もあるので、それらの一部が野間谷原の流作場または草苅場 (秣場・茅場など) だったようだ。流路の変化によって生じた飛地であると考えられる。なお、この飛地と野馬埜原村新田が同一かどうかはわからない。

石納 (近世 石納村)・飯島 (近世 飯島村) についても、同様に「川向」と呼ばれる飛地が存在した。現在でも旧流路左岸 (北岸、旧流路については後述) にあたる稲敷市に大字が残っている。十六島新田の主要部分にかかる位置 (西端) にあることと、根郷五箇村谷地御定納記 (❉26) で描写される景観も合わせて考えれば、それぞれの村が開発した新田に集落が形成されたと考えられる。

明治32年(1899)、野間谷原・石納・飯島の右岸 (南岸) から見たこれらの飛地は、千葉県管轄の下総国 香取郡 新島村から、同時に千葉県管轄 下総国 香取郡から茨城県管轄の常陸国 稲敷郡に移された本新島村 (現在の稲敷市の一部) に編入された。しかし、明治後期から昭和初期にかけての利根川改修で残った流路は直線化されたため、野間谷原は飛地化、石納はさらに分割された。

前述のように、同じ背景を持つ余津谷の中洲に生じた飛地は、昭和41年(1966) の県境変更 (国界とはすでに無縁) で解消されたが、野間谷原・石納については縁辺 (旧流路部分) の整理を除けば変わりなかった。当時、野間谷原・石納は佐原市 (現・香取市の北西部分) の一部となっており、佐原市にはすでに利根川以北の市域があったためと思われる。

前述のように、同じ背景を持つ余津谷の中洲に生じた飛地は、昭和41年(1966) の県境変更 (国界とはすでに無縁) で解消されたが、野間谷原・石納については縁辺 (旧流路部分) の整理を除けば変わりなかった。当時、野間谷原・石納は佐原市 (現・香取市の北西部分) の一部となっており、佐原市にはすでに利根川以北の市域があったためと思われる。

かつての内海に生じた、散在する中洲の周囲を干拓・開発した新田。「新島領」や単に十六島とも。天保郷帳の順に松崎新田・中島村・六角村・結佐村・上島村・西代村・八筋川村・卜杭村・大島村・三島村・境島村・扇島村・加藤洲村・磯山村・中洲村・長島村の 16村。扇島・加藤洲・磯山はより下流にあり、本稿地形図の範囲を外れる。

根郷五箇村谷地御定納記、および本史料などを参照する佐原市史(1968/1980)・東町史 史料編 近世1(1995)・同 通史編(2003) によれば、上之島・西代・八筋川・中島は天正18年(1590)、卜杭は慶長5年(1600)、長島は慶長10年(1605)、六角は慶長19年(1614)、大島・三島・扇島は元和10年(1624)、加藤洲は寛永3年(1626)、境島は寛永5年(1628)、結佐・松崎は寛永7年(1630)、中洲は寛永8年(1631)、磯山は寛永17年(1640) からそれぞれ開発されたという。ただし史料によっては、西代は文禄3年(1594)、八筋川は慶長5年(1600) ともある。

なお、結佐村は神崎庄所課祭礼物注文に地名が含まれることから、いったん荒廃した土地が再開発されたのではないかと思われる。

| ❉26: | 千葉県史料 近世編 下総国上(1958) 所収。 |

明治32年(1899) の法律第4号 (2月7日付、官報 2月8日) ではほかにも千葉・茨城県境の変更があり、利根川の南北に生じていた飛地が解消された。ただし国(クニ) の観点では下総国の中で完結し、国界は変動していない。

[千葉県から茨城県]

現在でも新田戸・桐ケ作は千葉県 野田市と茨城県 境町の両方に存在する。藺沼またはその周辺の低湿地を開発した部分が、最終的な河道をもって分割されたようだ。

現在でも古布内・木間ケ瀬は千葉県 野田市と茨城県 坂東市の両方に存在する。経緯は新田戸・桐ケ作と同じ。

現在の千葉県 我孫子市から茨城県 取手市への編入である。近世 下総国 相馬郡の大鹿村・取手村・青山村の間で堤外地の中洲やそれに近い部分が入会地になっていた (❉30)。その一部と考えられるが、取手市に移った部分は現在は河川敷・河道になっていると思われ、地名を確認することはできない。

現在の千葉県 我孫子市から茨城県 利根町への編入である。迅速測図によれば、布川の側に草地・砂地が発達している。堤外地・流路の形状からいえば布川の側が削られる一方、布佐の側は浅瀬が乾燥化、利用可能な土地が増えたと思われ、ここに削られた部分の代替として要求された布佐の流作場か草苅場 (秣場・茅場など) があったのではないかと推定される。利根町に移った部分は現在は河川敷になっていると思われ、地名を確認することはできない。

[茨城県から千葉県]

現在でも長谷・小山・莚打は千葉県 野田市と茨城県 坂東市の両方に存在する。ただし長谷・莚打は狭小地で、うち長谷は区画から判断できるが、河川敷・堤防部分であって家屋はなく、地名は直接的には確認できない。経緯は新田戸・桐ケ作と同じ。

現在の茨城県 取手市から千葉県 我孫子市への編入である。経緯は我孫子市から取手市への編入と同じと思われる。この付近には近世末まで広大な沼沢地が残っていた。我孫子市に移った部分は現在は河川敷・河道になっていると思われ、地名を確認することはできない。

下総国旧事考は清宮秀堅著の下総国の地誌、下総国輿地全図はその付図。弘化2年(1845) の成立、清宮秀堅は佐原の名主・学者。輿地全図単体としては国文学研究資料館が所蔵・公開するものが解像度が高く、内容を検討しやすい。

利根川沿岸の地誌、赤松宗旦著、記述は中利根・下利根 (現在の茨城・千葉県境付近を流れる部分) が中心。 安政2年(1855) の自序があり、嘉永5年(1852) までに成立、安政5年(1858) に刊行 (❉34)。赤松宗旦は布川 (現在の茨城県 利根町 布川、千葉県 我孫子市 布佐の対岸) の医師・学者。木版で刊行されているため所蔵は多いが、うち早稲田大学図書館で所蔵・公開されているものは、赤松自身が所蔵・書き入れを行っていた刊本と同一、または同系統のものとされる。

明治4年に作成された絵図。「五箇村」は近世 下総国 香取郡の小浮村・野馬込村・松崎新田・高岡村・猿山村。廃藩置県とそれに続く府県再編の混乱期にあって、のちの地租改正や河川行政を睨んでか、五箇村に接する堤外地の区割を反別・用途・帰属を詳細に記載している。下総町史 史料集 別巻 村絵図集成(1993) 所収。

「香取文書」などと総称される、香取神宮や旧社家などに伝わる文書群に含まれる史料のひとつ。奥書には至徳2年(1385) のものを写した旨の記載がある。「香取社の神崎庄内神御祭礼事 (香取社之神崎庄內神御祭禮事)」にはじまり、祭礼に関係する神崎庄内の分担が記載されている。本稿では「千葉県史料 中世篇 香取文書」(1957) 所収のものを参照した。

大慈恩寺 (成田市に現存、雲富山大慈恩寺) が所蔵する文書群。本稿では「下総町史 原始古代・中世編 史料集」(1990) 所収の応永33年(1426) 左衛門尉朝信置文・前備中守奉書・大慈恩寺領坪付注文・文書紛失状案、永享11年(1439) 胤直紛失安堵状、元亀4年(1573) 尾張守政朝置文を参照した。どれも寺領の村々が記載されている。

| ❉27: | 原文「千葉縣下總國東葛飾郡二川村大字新田戶ノ内大字桐ケ作ノ内中利根川以北ヲ茨城縣下總國猿島郡森戸村二編入ス」。 |

| ❉28: | 原文「千葉縣下總國東葛飾郡二川村大字古布内ノ内中利根川以北及千葉縣下總國東葛飾郡木間ケ瀬村大字木間ケ瀬内中利根川以北ヲ茨城縣下總國猿島郡長須村ニ編入ス」。 |

| ❉29: | 原文「千葉縣下總國東葛飾郡我孫子町大字青山ノ内中利根川以北ヲ茨城縣下總國北相馬郡取手町ニ編入ス」。 |

| ❉30: | 取手市史 近世史料編3(1989)・同 通史編2(1992)。ほか渡船業や治水など、この 3村は関係が深い。他村も加わる場合がある。 |

| ❉31: | 原文「千葉縣下總國東葛飾郡布佐町大字布佐ノ内下利根川以北ヲ茨城縣下總國北相馬郡布川町ニ編入ス」。 |

| ❉32: | 原文「茨城縣下總國猿島郡中川村大字長谷ノ内大字小山ノ内及大字莚打ノ内中利根川以南ヲ千葉縣下總國東葛飾郡川間村ニ編入ス」。 |

| ❉33: | 原文「茨城縣下総國北相馬郡稻戶井村大字稻ノ内中利根川以南及茨城縣下総國北相馬郡取手町大字取手ノ内中利根川以南ヲ千葉縣下総國東葛飾郡我孫子町ニ編入ス」。 |

| ❉34: | 原本現代訳 利根川図志(1980, 津本)。 |

近世 下総国 香取郡

| 1. | 片巻村 |

| 2. | 下加納新田 (❉1) |

| 3. | 金江津村 (❉2) |

| 4. | 小浮村 |

| 5. | 平川村 |

| 6. | 野馬込村 |

| 7. | 松崎新田 (❉3) |

| 8. | 十三間戸村 |

| 9. | 四谷村 (❉4) |

| 10. | 清久島村 |

| 11. | 神崎村 (❉5)(❉6) |

| 12. | 並木村 |

| 13. | 郡村 (❉7) |

| 15. | 立野村 |

| 16. | 植房村 |

| 17. | 小松村 (❉8) |

| 18. | 高村 (❉9) |

| 19. | 名木村 (❉10) |

| 20. | 冬父村 |

| 21. | 中里村 |

| 22. | 小野村 (❉11) |

| 23. | 大和田村 (❉12) |

| 24. | 高岡村 |

| 25. | 猿山村 (❉13) |

| 26. | 滑川村 (❉14) |

| 27. | 西大須賀村 (❉15)(❉16) |

| 28. | 高倉村 |

| 29. | 名小屋村 (❉17)(❉18) |

| 30. | 大菅村 (❉19) |

| 31. | 七沢村 |

| 32. | 成井村 (❉20) |

| 33. | 倉水村 |

| 34. | 青山村(❉21) |

| 40. | 古山村 (❉22)(❉23) |

| 52. | 西坂村 (❉24) |

| 53. | 西部田村 |

| 54. | 堀之内村 |

| 55. | 寺内村 |

| 56. | 上小川村 (❉25) |

| 58. | 大戸村 (❉26) |

| 59. | 山野辺村 (❉27) |

| 60. | 玉造村 |

| 61. | 新寺村 (❉28) |

| 62. | 岩ケ崎村 (❉29) |

| 63. | 森戸村 |

| 64. | 大戸川村 (❉30) |

| 65. | 谷中村 |

| 66. | 中島村 (❉3) |

| 67. | 飯島村 |

| 68. | 石納村 |

| 69. | 野間谷原村 (❉31) |

| 70. | 野馬埜原村新田 (❉32) |

| 71. | 川尻村 |

| 72. | 高谷村 |

| 73. | 今村 (❉33) |

| 74. | 曲渕村 (❉34) |

| 75. | 押砂村 (❉34) |

| 76. | 橋向村 |

| 77. | 佐原組新田 |

| 78. | 手賀新田 (❉35) |

| 79. | 六角村 (❉3) |

| 80. | 五箇村新田 (❉36) |

| 81. | 結佐村 (❉37)(❉3) |

| 82. | 上須田村 |

| 83. | 上島村 (❉3)(❉38) |

| 84. | 西代村 (❉3) |

| 85. | 八筋川村 (❉3) |

| 86. | 卜杭村 (❉3)(❉39)(❉40)(❉41) |

| 87. | 大島村 (❉3) |

| 88. | 三島村 (❉3) |

| 89. | 境島村 (❉3) |

| 95. | 中洲村 (❉3)(❉42) |

| 96. | 長島村 (❉3) |

| 97. | 佐原村 (❉43) |

| 98. | 佐原新田 |

| 99. | 篠原村 (❉44) |

| 104. | 香取村 (❉45) |

| 107. | 新部村 (❉46)(❉47) |

| 110. | 牧野村 (❉48) |

近世 下総国 埴生郡

| 6. | 北辺田村 |

| 7. | 矢口村 |

| 8. | 竜台村 |

| 9. | 安西新田村 |

| 10. | 田川村 (❉32) |

| 11. | 興津村 |

| 12. | 佐野村 (❉49) |

| 14. | 北羽鳥村 (❉50) |

| 17. | 水掛村 (❉51) |

近世 常陸国 河内郡

| 89. | 脇川村 (❉52)(❉53) |

| 98. | 幸田村 (❉54) |

| 100. | 伊佐部村 (❉55) |

| 116. | 阿波崎村 (❉56) |

| 116a. | 阿波崎村新田 (❉32)(❉57) |

| 117. | 中神村 (❉58)(❉59) |

| 118. | 下須田村 (❉60) |

| 118a. | 下須田新田村 (❉32)(❉61) |

| ❉1: | 元禄郷帳・国絵図では「加納新田」。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 至徳2年(1385): 「神崎庄内」の「カナイト」(神崎庄所課祭礼物注文写)。 |

| ❉3: | [新田・分村] 十六島新田とひとつ。 |

| ❉4: | 現在の大字は「余津谷」。ほか詳細は別項を参照。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 長寛2年(1164): 「神崎」(関白左大臣近衛基実家政所下文、千葉県史料 中世篇 香取文書,1957)、正元2年(1260): 「下総國神崎大明神」(左衛門尉師時配分状、千葉県史料 中世篇 諸家文書,1962)、明徳元年(1390): 「下総國神崎庄」(鎌倉府奉行人連署奉書、同)、ほか。 |

| ❉6: | 江戸末期までに分村、現在の大字は神崎神宿・神崎本宿。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 正元元年(1259): 「下総國神崎大明神御領」の「郡郷」(左衛門尉師時証文、千葉県史料 中世篇 諸家文書,1962)、元亨2年(1322): 「下州神崎庄郡鄕」(法華経読様奥書、千葉県史料 中世篇 県外文書,1966)。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 正元元年(1259): 「下総國神崎大明神御領」の「小松郷」(左衛門尉師時証文、千葉県史料 中世篇 諸家文書,1962)、至徳2年(1385): 「神崎庄内」の「小松」(神崎庄所課祭礼物注文写)、ほか。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 正元元年(1259): 「下総國神崎大明神御領」の「多賀」(左衛門尉師時証文、千葉県史料 中世篇 諸家文書,1962)、建武4年(1337): 「下総国神崎庄内多賀郷」(野本鶴寿丸軍忠状、鷲宮町史 史料3 中世,1982)、至徳2年(1385): 「神崎庄内」の「高」(神崎庄所課祭礼物注文写)。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 至徳2年(1385): 「神崎庄内」の「南城」(神崎庄所課祭礼物注文写)、応永33年(1426)・永享11年(1439)・元亀4年(1573): 「下總國」の「南城村」(大慈恩寺文書)、ほか。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 至徳2年(1385): 「神崎庄内」の「小野」(神崎庄所課祭礼物注文写)。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 至徳2年(1385): 「神崎庄内」の「大和田」(神崎庄所課祭礼物注文写)。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 応永33年(1426)・永享11年(1439)・元亀4年(1573): 「下總國」の「猿山村」(大慈恩寺文書)。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 応永33年(1426)・永享11年(1439)・元亀4年(1573): 「下總國」の「滑河村」(大慈恩寺文書)。 |

| ❉15: | [中世〜織豊期] 天正19年(1591): 「下總國埴生郡西大須賀」 (徳川家康朱印状、千葉県史料 中世篇 諸家文書,1962)。 |

| ❉16: | 元禄郷帳・国絵図では「西大須加村」。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 文禄3年(1594): 下総国香取郡名小屋之郷御縄打水帳 (下総町史 原始古代・中世編 史料集,1990)。 |

| ❉18: | 現在の表記は「名古屋」。 |

| ❉19: | 元禄郷帳・国絵図では「古者小菅村」と付記される。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 天正19年(1591): 「下総國香取郡大須賀保内成井郷御縄打之帳」(千葉県史料 中世篇 諸家文書,1962)、同: 「下総国やはき領之内」の「なるいの郷」(神保氏張宛知行書立、千葉県の歴史,1971)。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 正元2年(1260): 「下総國神崎大明神之御領」の「青山」(左衛門尉師時配分状、千葉県史料 中世篇 諸家文書,1962)。 |

| ❉22: | 応永33年(1426)・永享11年(1439)・元亀4年(1573): 「下總國」の「古山村」(大慈恩寺文書)、天正19年(1591): 「下総国やはき領之内」の「ふる山郷」(神保氏張宛知行書立、千葉県の歴史,1971)。 |

| ❉23: | 明治18年(1885) 再び 1村となり、古原村。したがって現在の大字は「古原」。 |

| ❉24: | 元禄郷帳・国絵図では「古者坂村」と付記される。 |

| ❉25: | 元禄郷帳・国絵図では「古者小川村」と付記される。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 応永20年(1413): 長寛2年(1164): 「大戶」(関白左大臣 (近衛基実) 家政所下文、千葉県史料 中世篇 香取文書,1957)、文治2年(1186): 「下總國」の「大戶」(吾妻鏡)、寛元元年(1243): 「大戸庄」(造宮所役注文、千葉県史料 中世篇 香取文書,1957)、天正18年(1590): 「下總國大戶庄」(浅野長吉・木村一連署禁制、海上町史 史料編1 原始・古代・中世・近世1,1985)、ほか。 |

| ❉27: | [中世〜織豊期] 応永20年(1413): 「山のべ」(大戸大禰宜地行分田数の事、香取文書纂 14 要害家蔵,1908)、応仁2年(1468): 「大戸庄山野辺村」(千葉大系図、改訂房総叢書 第5輯,1959)、ほか。 |

| ❉28: | [新田・分村] 元禄郷帳・国絵図では「玉造村之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「玉造村枝郷」とそれぞれ付記される。 |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 貞治3年(1364): 「下總國大戶庄岩崎村」(国分胤氏(法名契道)連署田地売券、千葉県史料 中世篇 香取文書,1957)、応安7年(1374): 「下總國」の「い𛄌𛀚さきの津」(海夫注文、同)。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 応永20年(1413): 「大戶河」(大戸大禰宜地行分田数の事、香取文書纂 14 要害家蔵,1908)、天文13年(1544): 「下總矢作大戶河浄土寺」(光背銘、千葉県史料 金石文篇2,1978)、ほか。 |

| ❉31: | 元禄郷帳・国絵図では「野馬谷原村」。 |

| ❉32: | [新田・分村] 元禄郷帳・国絵図には含まれない。 |

| ❉33: | 元禄郷帳・国絵図では「古者今泉村」と付記される。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 至徳2年(1385): 「神崎庄内」の「ヲシスナ、曲淵」(神崎庄所課祭礼物注文写、千葉県史料 中世篇 香取文書,1957)、宝徳4年(1452): 「ヲシズナ・マガ淵」(中黒は筆者が補う、檀那門跡相承資、市原市史 資料集 中世編,1980)。 |

| ❉35: | 現在の大字は「手賀組新田」。 |

| ❉36: | 国絵図では「五ケ村新田」。 |

| ❉37: | [中世〜織豊期] 至徳2年(1385): 「神崎庄内」の「ケツサ」(神崎庄所課祭礼物注文写)。 |

| ❉38: | 現在の表記は「上之島」。 |

| ❉39: | [新田・分村] 寛文7年(1667) 八筋川村から分村 (根郷五箇村谷地御定納記、千葉県史料 近世編 下総国上,1958; 東町史 史料編 近世1,1995)。 |

| ❉40: | 元禄郷帳・国絵図では「八筋川村之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「八筋川村枝郷」とそれぞれ付記される。 |

| ❉41: | 明治14年(1881) 八筋川村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉42: | 元禄郷帳・国絵図では「中須村」。 |

| ❉43: | [中世〜織豊期] 建保6年(1218): 「佐原村」(社家連署寄進状写、千葉県史料 中世篇 香取文書,1957)、応安7年(1374): 「下總國」の「さ𛄌らの津」(海夫注文、同)、応永31年(1424): 「下總國香取郡佐原」(案主吉房出挙請取状、同)、ほか。 |

| ❉44: | [中世〜織豊期] 応安7年(1374): 「下總國」の「𛁈の原津」(海夫注文、千葉県史料 中世篇 香取文書,1957)、ほか。 |

| ❉45: | [中世〜織豊期] 応保2年(1162): 「香取村」(大禰宜実房譲状断簡、千葉県史料 中世篇 香取文書,1957)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉46: | [中世〜織豊期] 弘安元年(1278): 「香取神領」の「新部」(香取神領田数目録、千葉県史料 中世篇 香取文書,1957)、ほか。 |

| ❉47: | 郷帳では「新市場村枝郷」と付記される。 |

| ❉48: | [中世〜織豊期] 貞治4年(1365): 「大戸庄牧野村」(常行充行状、千葉県史料 中世篇 諸家文書 補遺,1991)、貞治5年(1366): 「下総国大戸庄牧野村」(行兼地蔵堂職補任状、同)、ほか。 |

| ❉49: | [中世〜織豊期] 文禄3年(1594): 下総埴生庄佐野村御縄水帳 (成田市史 近世編 史料集2 土地・貢租,1985)。 |

| ❉50: | [中世〜織豊期] 徳治3年(1308): 「埴生庄羽鳥鄕」(法華玄義抄奥書、千葉県史料 中世篇 県外文書,1966)、ほか。 |

| ❉51: | [中世〜織豊期] 応永23年(1416): 「下總國大須賀保内大慈恩寺當知行領」の「水懸村」(文書紛失状案、下総町史 原始古代・中世編 史料集,1990)、ほか。 |

| ❉52: | 天保郷帳では「古者腋川村」と付記され、元禄郷帳・国絵図では「腋川村」。 |

| ❉53: | 天保国絵図にはほかに「脇川村之内」と付記された「脇川村新田」がある (天保郷帳には含まれない。また、元禄郷帳・国絵図にも含まれない)。 |

| ❉54: | 天保国絵図にはほかに「幸田村之内」と付記された「幸田村新田」がある (天保郷帳には含まれない。また、元禄郷帳・国絵図にも含まれない)。 |

| ❉55: | 天保国絵図にはほかに「伊佐部村之内」と付記された「伊佐部村新田」がある (天保郷帳には含まれない。また、元禄郷帳・国絵図にも含まれない)。 |

| ❉56: | [中世〜織豊期] 建武5年(1338): 「阿波崎城」(烟田時幹軍忠状、東町史 史料編 古代・中世,1998)、応安7年(1374) ごろ: 「あはさきの津」(常陸国海夫注文、同)・「阿波崎津」(東条庄内一方海夫注文、同))]、天正15年(1587): 「東条之庄阿波崎」(熊野権現棟札、同)。 |

| ❉57: | 天保国絵図では「阿波村之内」と付記される (『崎』は脱落、郷帳には含まれない)。 |

| ❉58: | 元禄年間以後に下須田村に編入され (新編常陸)、その一部となった。 |

| ❉59: | 天保国絵図にはほかに「中神村之内」と付記された「中神村新田」がある (天保郷帳には含まれない。また、元禄郷帳・国絵図にも含まれない)。 |

| ❉60: | [新田・分村] 寛文年間(1661〜1673) の開発、「鍋屋新田」とも呼ばれた (稲敷郡郷土史,1926)。 |

| ❉61: | 天保郷帳には含まれない。天保国絵図では「下須田村之内」と付記される。 |