(8) 68国の変遷

ここからは下総国以外について 68国が確立した 9世紀はじめから国界がどのように変動したかを追う。法令全書に載る法律のなかで明示的に国界が変更されているのは明治35年(1902) 3月10日の法律第14号が最後であるとことから、範囲はここまでとして以下のように考えていく。

| ‣ | 未確定の国界が確定したのに過ぎないものは扱わない。これには島嶼部を含む。 |

| ‣ | 現在でも必要がなければ明確化されない海上における境界も扱わない。小豆島などで示した国界は、対象 (小豆島など) の帰属をあらわしているだけであって、海上におけるその位置に意味はない。 |

| ‣ | 集落に具体的な変動が及んだものを対象とし、それ以外 (入会地など) における細かな変動は扱わない。集落に影響が及びかねない係争 (争論) も結果として変動がなければ対象外とした。 |

| ‣ | 陸奥・出羽両国の分割は 68国の延長上にあるので扱う。ただし古代〜中世の変動は (あったとしても) 確定途上のものに過ぎないので扱わない。 |

| ‣ | 同様に北海道の 11国は扱うが、古代〜近世の「蝦夷地」は 68国の延長ではないので扱わない。 |

| ‣ | 68国と同じ位置づけ、またはその延長上に「琉球国」が存在したことはない。 |

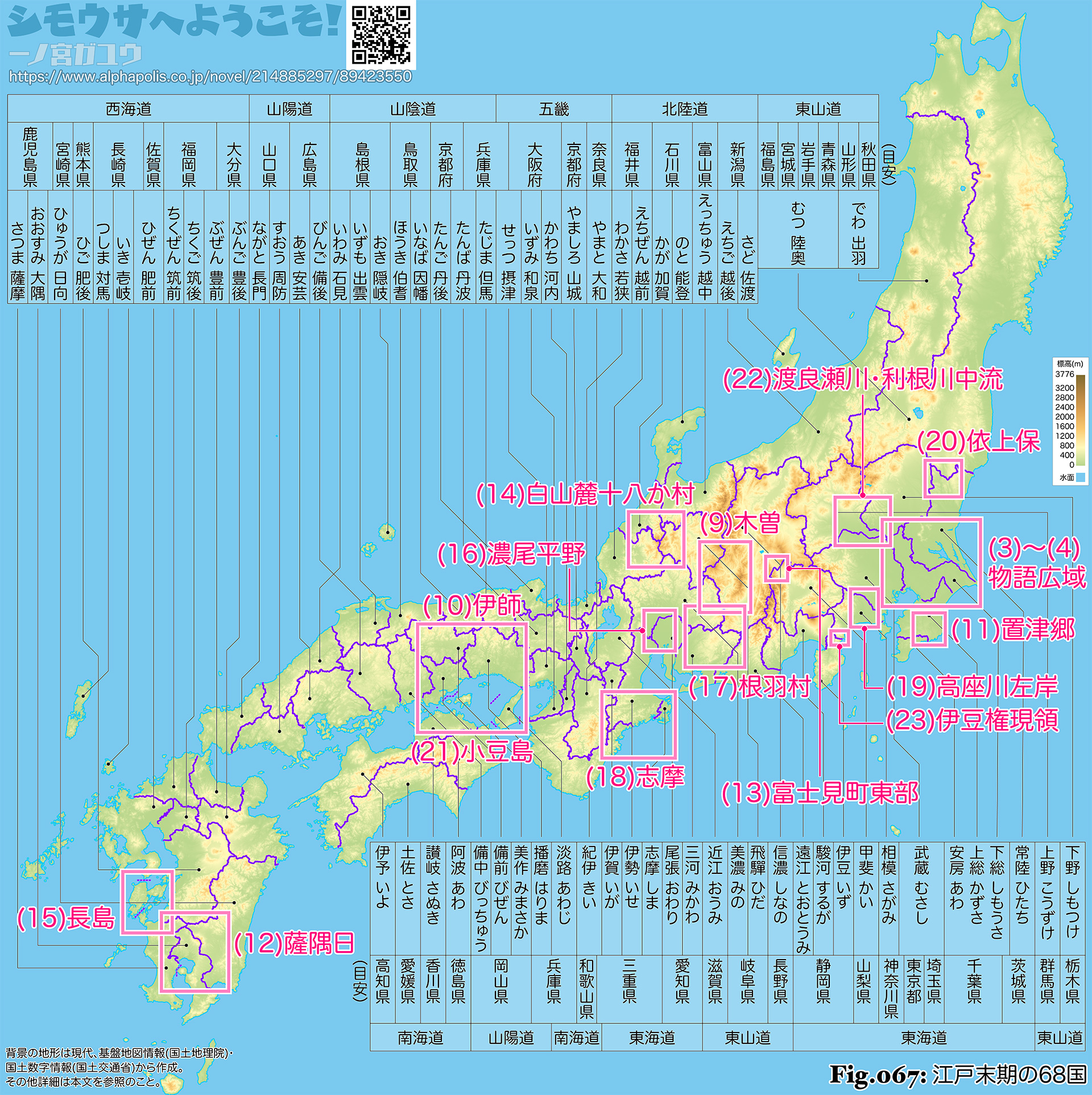

あらためて江戸末期の 68国を示すと以下のとおりだった。

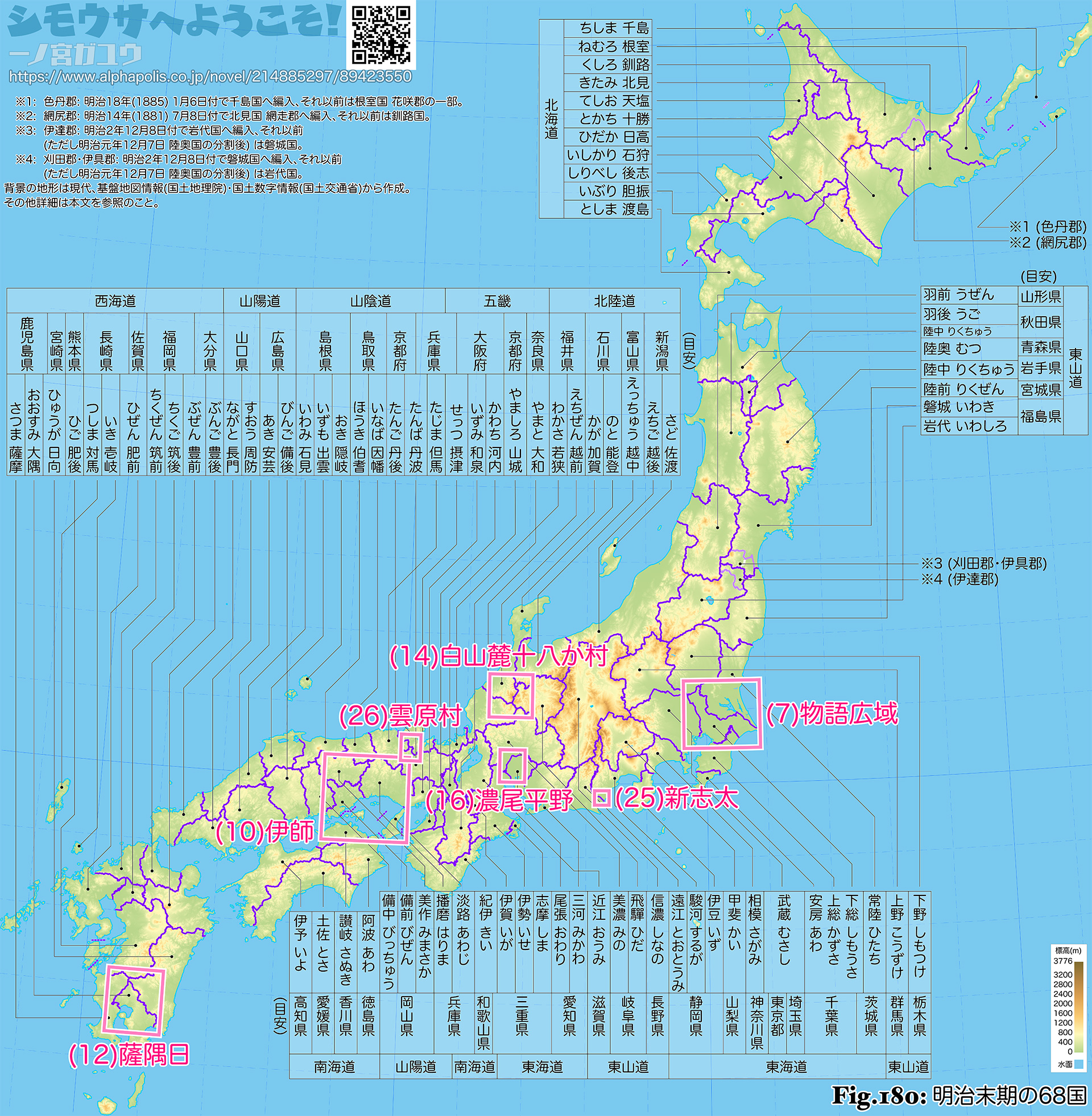

また明治末期の 68国は以下のとおりだった。

また明治末期の 68国は以下のとおりだった。

❖陸奥・出羽両国の分割

明治元年(1868) 12月7日 (❉1)、陸奥国は磐城・岩代・陸前・陸中・陸奥の 5国、出羽国は羽前・羽後の 2国に分割された。このとき伊達郡 (現在の福島県 伊達市・桑折町・国見町の全域と、川俣町の中北部 (❉2)・福島市の一部) は磐城国、刈田郡 (現在の宮城県 白石市・蔵王町・七ヶ宿町)・伊具郡 (同 角田市・丸森町) は岩代国に含まれたが、明治2年(1869) 12月8日付 (❉3) で入れ替わって前者は岩代国、後者は磐城国に含まれるようになった。

当然ながら磐城・岩代・陸前・陸中・陸奥・羽前・羽後の各国に令制国としての意味はなく、単なる地域区分に過ぎない。

❖北海道の 11国

明治2年(1869) 8月15日 (❉4)、いわゆる「蝦夷地」が北海道と改められ、あわせて石狩・胆振・渡島・北見・釧路・後志・千島・天塩・十勝・日高・根室の 11国が置かれた。このとき、網尻郡 (現在の美幌町・津別町) は釧路国に含められたが、明治14年(1881) 7月8日付 (❉5) で北見国 網走郡へ編入され、釧路・北見の国界は変動した。また、色丹郡は根室国に含まれたが、明治18年(1885) 1月6日付 (❉6) で千島国へ編入され、根室・千島の国界も変動した。

| ❉1: | 同日付の布告第1038号による (ただし番号は法令全書が仮に付したもの)。原文「奧羽兩國ハ曠漠僻遠之地ニシテ古來ヨリ敎化洽ク難敷及儀モ有之候ニ付今般兩國御取調之上府縣被設置廣ク敎化ヲ施シ風俗移易人民撫育之道厚ク御手ヲ被爲盡度思食ヲ以陸奧國ヲ磐城岩代陸前陸中陸奧ト五國ニ出羽國ヲ羽前羽後ト二國ニ分國被 仰付候條此旨可相心得事」。 |

| ❉2: | 現在の川俣町は全域が伊達郡に含まれるが、これは町村合併の結果であって、近世および近代の山木屋村に相当する部分は安達郡。 |

| ❉3: | 同日付の布告第1124号による (ただし番号は法令全書が仮に付したもの)。原文「先般奧羽兩國之內分國被 仰出候處此度更ニ割地圖面之通御改正ニ相成候間此旨相達候事」。続く目録に国郡再編の具体的な目録があり、刈田・伊具 2郡は磐城国、伊達郡は岩代国に含められている。 |

| ❉4: | 同日付の布告第734号による (ただし番号は法令全書が仮に付したもの)。原文「蝦夷地自今北海道ト被稱十一ケ國に分割國名郡名等別紙之通被 仰出候事」。 |

| ❉5: | 同日付の布告第37号による。原文「開拓使管下渡島釧路兩國ノ內左ノ通合郡名稱變更候條此旨布吿候事」(中略)「釧路國 網尻郡」「右北見國ヘ編入網走郡ニ合セ網走郡ト稱ス」。 |

| ❉6: | 同日付の布告第1号による。原文「根室縣下根室國花咲郡ノ內「シコタン」島自今千島國ヘ編入色丹郡ト稱ス」。 |