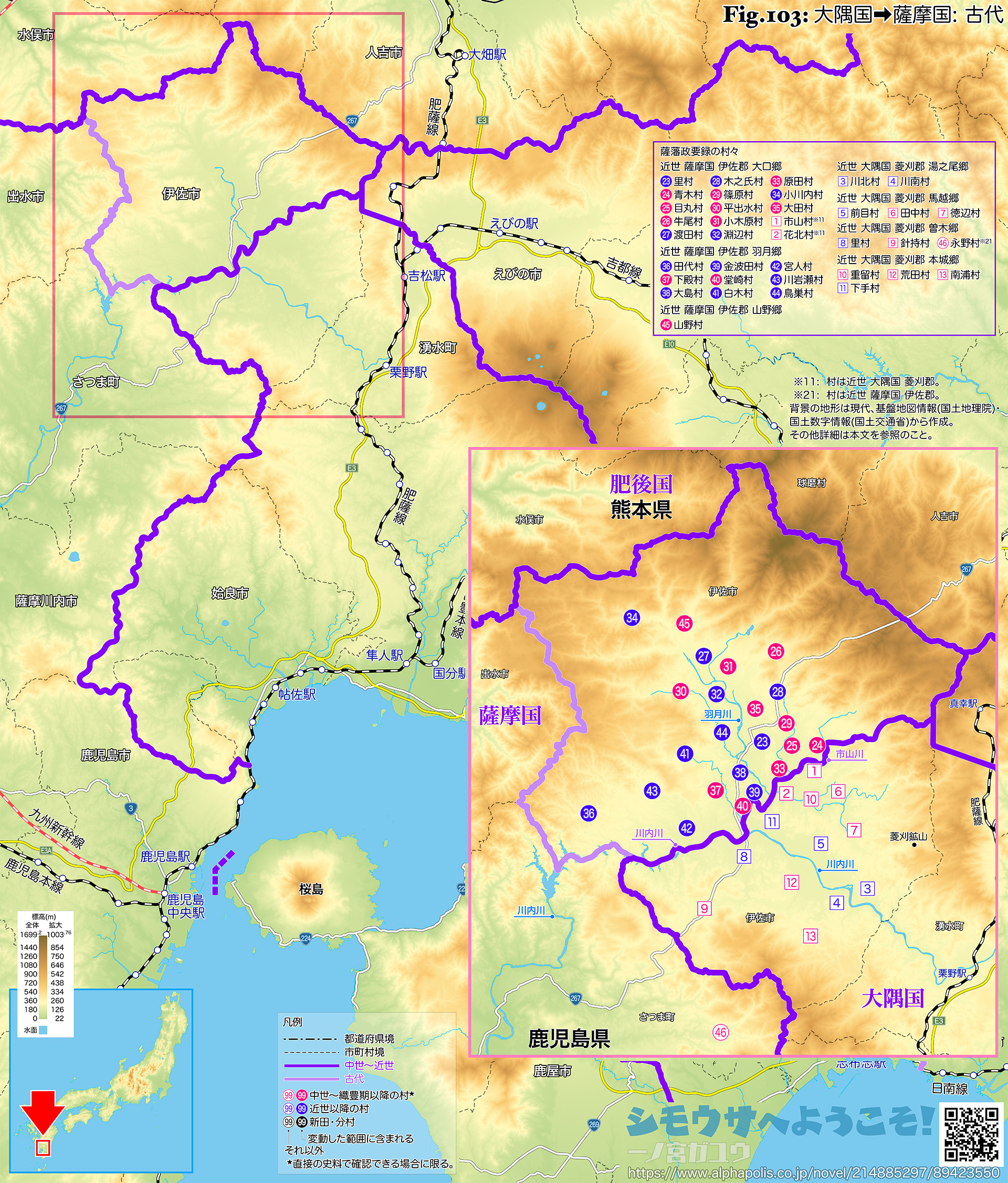

古代 大隅国 菱刈郡のうち、中世に入って薩摩国 牛屎 (牛山) 院として分離された部分は、そのまま近世 薩摩国 伊佐郡に組み込まれた。

大和から距離のある南九州一帯は、旧勢力の抵抗もあって中央勢力 (ヤマト王権) の影響下におかれるまでに時間を要した。薩摩・大隅もはじめは日向の一部であり、薩摩に続いて和銅6年(713) ようやく大隅国は成立した。ただし、この時点で大隅国には噌唹郡 (曽於郡) や大隅郡など 4郡しかなく、菱刈郡の設置されるのは天平勝宝5年(755) のことだった。律令制下の国郡が人々にどこまで認識され、それがどれほど定着したかはわからない。

牛屎院が史料にあらわれるのは、天承2年(1132) の僧経覚解 (❉1) に「牛屎真幸両郡」とあるのが初めてで、次に安元元年(1175) 右近衛府政所下文 (❉2) に「薩摩國牛屎郡」とある。対になる右近衛府牒 (❉2) とともに右近衛府政所下文には、そのとき発生していた係争の内容と当事者である郡司・太秦元光の名前が具体的に示されている。文治3年(1187) 源頼朝下文 (❉2) では「薩摩國牛屎院」、建久8年(1197) 薩摩国建久図田帳でも「牛屎院」で、以後基本的に「牛屎院」だが、文永3年(1266) 島津道仏譲状 (❉2) で「薩摩國牛屎郡」とあるなど、鎌倉前期を過ぎるまでは郡と院の表記は一定しなかったようだ。

右近衛府牒によれば、先祖の元平が康和2年(1100) に任じられて以来、郡司を勤めてきたといい、その後も代々郡司 (院司) を継ぎ、のち牛屎氏を名乗るようになった。この太秦 (牛屎) 氏以前や院 (郡) 成立の経緯についてはほとんどわかることはないが、基本的には薩摩国の勢力によって荘園が展開され、そのままその一部として認識されるようになったと思われる。

なお、室町中期までには菱刈氏や肥後の人吉を根拠地とする相良氏の影響が強まり、前後して牛屎氏は牛屎院を追われたようである (❉3)。また、これと同期するものかはわからないが、寛正6年(1465) 薩摩国牛山院坪付 (❉4) に「薩摩國牛山院」とあるように、このころから「牛山院」とも呼ばれるようになるが、天正8年(1580) 島津氏老臣連署坪付 (❉5) では「薩州牛屎院」であり、立場によってかその後も併存した。

院は荘園の形態・呼称のひとつ。律令制の衰退にともなって発達した荘園に体系はなく、荘/庄・院・保・御厨・御薗/御園など、さまざまな形態・名称で存在した。「院」は日向・大隅・薩摩の3国に集中して多い。

薩摩藩の藩政における諸制度などをまとめたもの。必要に応じて改訂されたらしく、文政11年(1828) のものが「鹿児島県史料集 1 薩藩政要録(1960)」として、嘉永4〜5年 (1851〜1852) ごろのものが「鹿児島県史料集 29 要用集 上」(1988)・「鹿児島県史料集 29 要用集 下」(1989) として翻刻・刊行されている。原題は「要用集」。

本稿では、近世の村々をあらわす際に天保国絵図・郷帳を基準としているが、薩摩国・大隅国・日向国 諸県郡ついては薩藩政要録を利用した。これは元禄国絵図・郷帳以後の変更が天保国絵図・郷帳にまったく反映されていないため。時期は薩藩政要録と天保国絵図・郷帳とで大きな違いはない。なお番号は天保国絵図・郷帳と同様、記載されている順に郡単位で筆者が振ったものである。

薩摩国・大隅国、および日向国 諸県郡の近世における「郷」は薩摩藩の行政単位であり、はじめ「外城」と呼ばれた。薩藩政要録の村々も郷を単位として把握されている。郷は隣接する郡の村を含む場合もあるが、郷も郡のどれかには属しているので、郷と村の郡が一致しない場合がある。

牛屎 (牛山) 院に対して、川内川支流の羽月川〜市山川を挟んだ南には菱刈院が成立した。菱刈院は中世〜近世を通じて大隅国のまま変わらない。建久8年(1197) 大隅国建久図田帳では「菱刈郡」とはあるものの、深河院・財部院などと同列に扱われてすでに荘園化している。牛屎 (牛山) 院と同様しばらく「郡」の呼称のまま経過し、貞和6年(1350) 足利直義書下 (❉6) で「大隅国菱刈院」の表記があらわれ、以後荘園を指して菱刈郡と呼ぶ例は見当たらない。島津国史や忠元勲功記などによれば「太良院」とも、牛屎院とあわせて「菱刈両院」とも呼ばれたという。

主に鎌倉幕府が各国守護に命じて作成させた土地台帳。一国ごとに国衙領・荘園を書き上げ、耕地面積・領有関係などが記録されている。大田文とも。建久年間(1190〜99) にまとめられた建久図田帳は薩摩・大隅・日向の 3国のものが知られ、川内市史料集 2 薩摩国新田神社文書2(1973)・大隅国建久図田帳小考(1960, 五味, 日本歴史 142)・日向郷土史料集 第5巻(1963) にそれぞれ収録されている。

| ❉1: | 平安遺文#2227・菱刈町郷土史 改訂版(2007) 所収。 |

| ❉2: | 鹿児島県史料 旧記雑録前編1(1979) 所収。 |

| ❉3: | 大口市史 上巻(1981)・菱刈町郷土史 改訂版(2007)・人吉市史 第1巻(1981)。 |

| ❉4: | 鹿児島県史料拾遺 16(1974) 所収。 |

| ❉5: | 鹿児島県史料 旧記雑録後編1(1981) 所収。 |

| ❉6: | 鹿児島県史料 旧記雑録前編2(1980) 所収。 |

近世 薩摩国 伊佐郡 大口郷 (❉1)

| 23. | 里村 |

| 24. | 青木村 (❉2) |

| 25. | 目丸村 (❉3) |

| 26. | 牛尾村 (❉4) |

| 27. | 渡田村 (❉5) |

| 28. | 木之氏村 (❉6) |

| 29. | 篠原村 (❉7) |

| 30. | 平出水村 (❉8) |

| 31. | 小木原村 (❉9) |

| 32. | 淵辺村 |

| 33. | 原田村 (❉10) |

| 34. | 小川内村 |

| 35. | 大田村 (❉11) |

| 1. | 市山村 (❉12)(❉13) |

| 2. | 花北村 (❉12)(❉14) |

近世 薩摩国 伊佐郡 羽月郷 (❉15)

| 36. | 田代村 |

| 37. | 下殿村 (❉16) |

| 38. | 大島村 |

| 39. | 金波田村 |

| 40. | 堂崎村 (❉17) |

| 41. | 白木村 |

| 42. | 宮人村 |

| 43. | 川岩瀬村 |

| 44. | 鳥巣村 |

近世 薩摩国 伊佐郡 山野郷

| 45. | 山野村 (❉18) |

近世 大隅国 菱刈郡 湯之尾郷 (❉19)

| 3. | 川北村 |

| 4. | 川南村 |

近世 大隅国 菱刈郡 馬越郷 (❉20)

| 5. | 前目村 |

| 6. | 田中村 (❉21) |

| 7. | 徳辺村 (❉22) |

近世 大隅国 菱刈郡 曽木郷 (❉23)

| 8. | 里村 (❉24) |

| 9. | 針持村 (❉25) |

| 46. | 永野村 (❉26)(❉27) |

近世 大隅国 菱刈郡 本城郷 (❉28)

| 10. | 重留村 (❉29) |

| 11. | 下手村 |

| 12. | 荒田村 (❉30) |

| 13. | 南浦村 (❉31) |

| ❉1: | [中世〜織豊期] 文禄2年(1593): 「薩州大口」(島津義久袖加判領知目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 寛正6年(1465): 「薩摩國牛山院」の「青木」(薩摩国牛山院坪付、鹿児島県史料拾遺 16,1974)、大永8年(1528): 「薩摩國牛屎院之内青木・長尾兩名」(島津勝久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 元亨2年(1322): 「薩摩國牛屎院篠原目丸兩里」(牛屎元尚和与状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、文禄2年(1593): 「薩州大口」の「目丸名」(島津義久袖加判領知目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 宝徳2年(1450): 「牛屎院」の「牛尾」(牛屎院内光吉水田坪付、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉5: | 江戸末期までに小木原村に編入されたとみられる (大口市郷土誌 下巻,1978)。 |

| ❉6: | 現在の表記は「木ノ氏」。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 元亨2年(1322): 「薩摩國牛屎院篠原目丸兩里」(牛屎元尚和与状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、文禄2年(1593): 「薩州大口」の「篠原名」(島津義久袖加判領知目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 寛正6年(1465): 「薩摩國牛山院」の「ひらいつミ」(薩摩国牛山院坪付、鹿児島県史料拾遺 16,1974)、天正20年(1592): 「薩之内平和泉」(薩隅日寺社領注文、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 永禄13年(1570): 「薩州牛屎院之内」の「小木原名」(島津氏老臣連署坪付、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 寛正6年(1465): 「薩摩國牛山院」の「原田名」(薩摩国牛山院坪付、鹿児島県史料拾遺 16,1974)。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 正応2年(1289): 「当國東郷大田名」(当國=薩摩國、新田八幡宮文書、太宰府・太宰府天満宮史料 巻8,1972)、寛正6年(1465): 「薩摩國牛山院」の「大田名」(薩摩国牛山院坪付、鹿児島県史料拾遺 16,1974)、永禄13年(1570): 「薩州牛屎院之内」の「大田名」(島津氏老臣連署坪付、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。 |

| ❉12: | 村は近世 大隅国 菱刈郡。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 建久8年(1197): 「菱刈郡」の「入山村」(大隅国建久図田帳)、建治2年(1276): 「寄郡」の「入山」(石築地役配符)、嘉暦3年(1328): 「伊作田郡入山村」(入山村年貢請取状、同)、貞和6年(1350): 「大隅国菱刈院入山村」(足利直義書下、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 正安2年(1300): 「花北村」(某譲状案断簡幷左衛門尉朝員奉書案、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ10, 2005)、応永18年(1411): 「大隅國菱刈院」の「花北」(大隅国菱刈院地頭職知行所注文、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 地誌備考5, 2018)、ほか。 |

| ❉15: | [中世〜織豊期] 暦応2年(1339): 「牛屎院羽月」(和泉保末軍忠状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 文禄4年(1595): 「薩州伊佐郡羽月」の「下殿村」(伊集院幸侃・本田三清連署証状、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 永禄11年(1568): 「堂崎」(長谷場越前自記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。] |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 元亀元年(1570): 「牛屎院山野」(箕輪伊賀覚書、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。] |

| ❉19: | [中世〜織豊期] 天正4年(1576): 「湯尾」(上井覚兼日記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、天正20年(1592): 「隅之内 馬越」(薩隅日寺社領注文、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 永禄10年(1567): 「菱刈の院中の馬越」(長谷場越前自記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、天正20年(1592): 「隅之内 馬越」(薩隅日寺社領注文、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 建武3年(1336): 「菱刈郡田中村 (号重富本名〻)」(島津道鑑書下、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 永禄10年: 「徳部」(長谷場越前自記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉23: | [中世〜織豊期] 鎌倉期: 嘉元3年(1305): 「大隅国菱刈郡久富内曽木」(曽木文書、太宰府・太宰府天満宮史料 巻9,1974)、永禄12年(1569): 「大隅國平院之内本城并曽木」(島津義久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。 |

| ❉24: | 現在の地名は「曽木 (大口曽木)」。 |

| ❉25: | [中世〜織豊期] 応永18年(1411): 「大隅國菱苅院」の「針持門」菱刈院地頭職注文、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉26: | 村は近世 薩摩国 伊佐郡。 |

| ❉27: | [中世〜織豊期] 暦応4年(1341): 「薩摩國祁答院太郎丸名長野」(渋谷千代童丸代信政申状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉28: | [中世〜織豊期] 弘治2年(1556): 「本城」(山本氏日記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、永禄12年(1569): 「大隅國平院之内本城并曽木」(島津義久宛行状、同)、天正20年(1592): 「隅菱刈 本城」(薩隅日寺社領注文、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 建武3年(1336): 「菱刈郡田中村 (号重富本名〻)」(島津道鑑書下、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、応安8年(1375): 「菱刈院内重富名」(菱刈重遠申状写/菱刈重敦文書写、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ7,1998)、応永18年(1411): 「大隅國菱苅院」の「重富名」「重留名」(菱刈院地頭職注文、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 元久元年(1204): 「大隅国正八幡宮寺領」の「荒田庄」(吾妻鏡)、応永18年(1411): 「大隅國菱苅院」の「荒田原」(菱刈院地頭職注文、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 文禄4年(1595): 「薩州菱刈本城」(伊集院幸侃・本田三清連署証状、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、文禄5年(1596): 「菱かり本城」の「南裏村」伊集院幸侃(忠棟)署判領知目録、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ5,1995)。 |

第一次のモンゴル襲来 (文永の役) 後、博多湾に構築された石築地 (防塁) の負担配分を記した文書 (❉32)。大隅国の荘園・郷などが書き出されている。鹿児島県史料 旧記雑録前編1(1979) 所収。

古代 大隅国噌唹郡 (曽於郡) のうち、中世に入って日向国 救仁郷・救仁院として分離された部分はそのまま近世 日向国 諸県郡に、日向国 諸県郡のうち、中世に入って大隅国 財部院・深河院として分離された部分はそのまま近世 大隅国 噌唹郡 (曽於郡) に組み込まれた。

救仁郷・救仁院は、基本的に建久8年(1197) の日向国建久図田帳にはじめてあらわれ、救仁郷は島津庄の一円庄、救仁院は同 寄郡(よせごおり/よりごおり) をそれぞれ構成する。島津庄は万寿年間(1024〜1028) 太宰府官・平季基が開発し、関白の藤原頼通に寄進して成立した荘園であり、日向国 諸県郡から領域を広げ、最盛期には日向・大隅・薩摩の 3国にまたがる広大な荘園となった。異なるいくつもの荘園から構成される複合的な荘園であり、個々の成立事情はそれぞれであって、わかることは少ない。救仁郷・救仁院は、島津庄が南へ伸長した結果その一部に取り込まれて日向国として把握されるようになったと考えられる。

財部院・深河院も建久8年(1197) の大隅国建久図田帳にはじめてあらわれ、多禰島 (現在の種子島) ともに島津一円庄に含まれるが「新立庄」「三箇所保延年中以後新庄」とあって、保延年間(1135〜1141) に成立して島津庄に組み込まれたらしい。構成するほかの荘園はすべて寄郡であることからいっても大隅国における島津庄の影響力は相対的に小さい。

財部院・深河院が大隅国の一部として把握された背景も史料からわかることはない。周辺の状況を整理すると、中世 大隅国 財部院に対し、建久8年(1197) 日向国建久図田帳に島津一円庄の一部として財部郷が存在し、中世以降の国界を挟んで大隅の財部院と日向の財部郷が相対する。大隅国の荘園の分布 (❉33) をみると、正八幡宮領 (大隅正八幡宮領) がその所在地を中心に占め、その影響は大隅半島にも広がり、財部院・深河院に隣接する小河院も大部分は正八幡宮領である (❉34)。ただし小河院には島津庄などの一部となっている部分があって、完全に正八幡宮領となっているわけではない。これらからいえば、財部院・深河院も正八幡宮の影響下で開発・成立あるいは収奪・譲渡されたものが大隅国の荘園として把握されたものの、のち島津庄の一部を構成するようになった、と想像することはできる。救仁郷・救仁院がそれぞれ一円庄・寄郡を構成することから、財部院もはじめは寄郡であって「新立庄」は一円庄化したことを説明しているのかもしれない。しかしどちらにせよ、文字どおりに想像以上のものではない。

なお、近世 大隅国 噌唹郡 (曽於郡) の福山郷 佳例川村と国分郷 川内村のそれぞれ一部にあたる部分も小河院の拡大にともない、日向国から大隅国へ移ったと考えられ、同様に近世 日向国 諸県郡 都城郷 安久村と末吉郷 南之郷村のそれぞれ一部にあたる部分も島津一円庄 中郷・南郷の拡大にともない、大隅国から日向国へ移ったと考えられる。どれも各村最奥部 (川内村は飛地) で分水嶺を越えたところにあって、小河川の最上流部である。

日向国史(1929) は、和名類聚抄の郡郷から古代 諸県郡の復原を試み、

「其の管域は、遠く西及び南に及び、西は肥後、大隅の境より、南は海に瀕するの大郡となれり。こゝに於て地勢自ら四方面に分る。東北は本庄を中心として、東郡中の主要なる地方をなし、西北は眞幸、加久藤、飯野、小林等、所謂眞幸院の地方、中央は都城市附近、卽ちもと島津庄の起原をなせる地方、南は現今大隅國囎唹郡に編入せられたる志布志、大崎等、中古の救仁院の地方なり」

としているが (読み仮名は筆者による)、これは中世以降の国界に基づく領域である。日向国史は、延喜式の日向国駅馬にある「救貳」(救弐) に引きずられて救仁郷を

「所在詳ならず。或は思ふ、三股村の東方山間なる今の宮崎郡田野村地方にあらざるか」

とし、救仁院を

「旧南諸県郡志布志、大崎の地方なるべし」

として救仁郷の領域まで含めてしまっているなど、地理に関して正確さを欠く。本稿では、中世 財部郷・財部院を和名類聚抄に含まれる古代 日向国 諸県郡 財部郷の範囲とし、中世 救仁郷・救仁院は古代においては大隅国の一部だったとした上で、地形を考慮して変動前の国界を導き出した。

ただし変動があった一帯の大部分は、生産性の低いシラス台地か丘陵地である。正応元年(1288) 島津庄々官等申状 (❉35) に「島津本庄者、萬壽年中、以無主荒野之地、令開發庄号、令寄進 宇治關白家」とあるように、島津庄はまだ占有されていない土地を開発したことにはじまる。また前述のように、律令制下の国郡が南九州でどこまで機能・定着したかもわからない。未開発の空白地帯全体が面的に相当漠然と国界として認識され、変動したというより確定したというのが実態だろうし、特に両端の丘陵地 (近世 佳例川村・川内村・安久村・南之郷村のそれぞれ最奥部) は漠然とも認識されない未設定の国界が定まっただけだろう。

一円庄は荘園領家が完全に (一円に) 支配する荘園をいう。これに対して寄郡(よせごおり/よりごおり) は税を領家と国衙で折半し、国衙の干渉を受ける荘園をいう。この寄郡という妥協的な仕組みは南九州の荘園を特徴づけるものであって、広大な島津庄が成立した要因のひとつは、個別の荘園が次々に寄郡として加わったためと考えられる。

島津庄が全盛期を迎えたころ、正八幡宮領 (大隅正八幡宮領) もまた広大な領域を誇り、薩摩・大隅、および日向国 諸県郡の荘園は、ほぼこのどちらで二分されていた。所在地を中心に大隅国の荘園の多くは正八幡宮領であり、島津庄の荘園は外縁部に限られる。正八幡宮 (大隅正八幡宮) は、延喜式神名帳に大隅国 桑原郡の一座として含まれる鹿児島神社が正式名称で、近代に入って鹿児島神宮に改称した。薩摩国の郡名である「鹿児島」を名乗るのは大隅国が分割によって設置されたためである。

延文元年(1356) の足利義詮袖判下文 (❉36) には「同國本庄內」(同國 = 大隅國、本庄は島津一円庄) として「岩河村」が多禰島 (現在の種子島)・深河院・岩河村・財部院・筒羽野村と並んで記されている。財部院・深河院が含まれる大隅国建久図田帳にはないことからその後に成立したとみられる。周辺の状況から、深河院の一部が開発が進行にともなって独立・同格の扱いになったのではないかと推定されるが、正確な経緯は不明である。近世 大隅国 曽於郡 末吉郷を構成する岩崎・深川・二之方・諏訪方・五拾町・ 中之内・南之郷の 7村のうち、南之郷村 (中世 島津一円庄 南郷) を除く 6村はこの深河院・岩河村のどちらかに含まれていたとみられ、深河村・五拾町村はそれぞれ深河院・岩河村として、近世以降の結びつきや地形から二之方村・諏訪方村は深河院、岩崎村・中之内村は岩河村と考えられる。

深河院・財部院と同様に建久8年(1197) 大隅国建久図田帳にはじめてあらわれる。大部分が正八幡宮領であり、これに国方 (国衙領) が次ぐが、島津庄の一部となっている部分もあった。

深河院・財部院と同様に建久8年(1197) 大隅国建久図田帳が初出で、島津一円庄を構成する。南郷は「南中郷」とあるが、北郷・中郷・南中郷と並ぶことや「南郷」となっている写本 (❉37) も存在し、その後の史料では南郷と呼ばれることから書き誤りの可能性がある。もっとも南中郷が南郷に変化したとしても特に不自然ではない。

| ❉32: | 蒙古襲来の研究 増補版(1982、相田)。 |

| ❉33: | 菱刈町郷土史 改訂版(2007) 所収「九州の主な荘園分布想定図」。 |

| ❉34: | 国分郷土誌(1973)。 |

| ❉35: | 鹿児島県史料 旧記雑録前編1(1979) 所収。 |

| ❉36: | 取手市史 古代中世史料編(1986) 所収。 |

| ❉37: | 国中寺社庄公総図田帳、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ5(1995) 所収。 |

近世 日向国 諸県郡 大崎郷 (❉1)

| 3. | 野方村 |

| 4. | 横瀬村 |

| 5. | 益丸村 (❉2) |

| 6. | 神領村 |

| 7. | 永吉村 (❉3)(❉4) |

| 8. | 狩宿村 (❉5) |

| 9. | 岡之別府村 (❉6)(❉7) |

| 10. | 井俣村 |

| 11. | 持留村 |

| 12. | 菱田村 (❉3)(❉8) |

近世 日向国 諸県郡 志布志郷 (❉9)

| 13. | 蓬原村 (❉10)(❉11) |

| 14. | 町畠村 |

| 15. | 夏井村 (❉12) |

| 16. | 伊崎田村 (❉13) |

| 17. | 原田村 |

| 18. | 田之浦村 (❉14) |

| 19. | 野上村 (❉11)(❉15) |

| 20. | 月野村 |

| 21. | 内之倉村 (❉16)(❉17) |

| 22. | 帖村 (❉16) |

| 23. | 安楽村 (❉18) |

| 24. | 野井倉村 (❉19) |

近世 日向国 諸県郡 松山郷

| 25. | 尾野見村 (❉20) |

| 26. | 泰野村 |

| 27. | 新橋村 (❉21) |

| ❉1: | [中世〜織豊期] 永禄4年(1561): 「大崎」箕輪自記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、文禄4年(1595): 「日向諸縣之内大さき」(豊臣秀吉朱印知行方目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 延文6年(1361): 「求二郷益丸名」(島津氏久寄進状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、嘉慶3年(1389): 「日向國救仁郷益丸名」(明印譲状、同)。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 正平14年(1359): 「日向國求仁郷永吉東方比志田」(島津氏久安堵状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 文明5年(1473): 「求仁之郷之内永吉名」(田代家文書、鹿児島県史料拾遺 16,1974)。 |

| ❉5: | 現在の表記は「假宿」。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 文明5年(1473): 「求仁之郷之内」の「岡之別府」(田代家文書、鹿児島県史料拾遺 16,1974)。 |

| ❉7: | 現在の表記は「岡別府」。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 永和3年(1377): 「日向國救仁郷比志田村」(島津氏久寄進状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 正和5年(1316): 「日向方嶋津御庄志布志津」(沙弥蓮生打渡状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、文明2年(1470): 「日向國救仁院志布志」(村田経安等連署施行状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、文禄4年(1595): 「日向國諸縣郡之内しふし村」(豊臣秀吉朱印知行方目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 元亀4年(1573): 「ふつ原」(末吉口討捕頚頚注文、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ2,1991)、ほか。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 天正5年(1577): 「日州求仁郷蓬原之内野上名」(伊集院忠棟外四名連署坪付、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ9, 2002)。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 正平14年(1359): 「日向國救仁院志布志條内夏井・益倉村」(伴基栄寄進状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 正平5年(1350): 「日向國救仁院内井崎田條」(楡井頼仲寄進状、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ6,1996)、ほか。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 観応2年(1351): 「同院内田浦條」(同 = 嶋津庄日向方救仁院、畠山直顕寄進状、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ6,1996)、ほか。 |

| ❉15: | 現在の表記は「野神」。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 応永17年(1410): 「日向國内倉・帖」(島津玄喜安堵状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 文禄5年(1596): 「日州諸縣郡志布志」の「内之蔵村」(伊集院幸侃署判領知目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編3,1983)、ほか。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 文明6年(1474): 「安楽」(行脚僧雑録、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、永正16年(1519): 「安楽」(中野歳信答申書、同)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉19: | [中世〜織豊期] 正平14年(1359): 「日向國救仁院内野与倉茶」(『〜条』、島津氏久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 延文2年(1357): 「日向国救仁院尾見條」(畠山直顕寄進状、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ6,1996)、ほか。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 天正19年(1591): 「日向国」「諸県郡」の「新橋」(日向国五郡分帳、日向郷土史料集 第5巻,1963)。 |

近世 大隅国 曽於郡 財部郷

| 2. | 下財部村 (❉1)(❉2)(❉3) |

| 13. | 南俣村 (❉4)(❉7)(❉2) |

| 14. | 北俣村 (❉4)(❉7)(❉2) |

近世 大隅国 曽於郡 末吉郷 (❉5)

| 7. | 岩崎村 |

| 8. | 深川村 (❉6)(❉7) |

| 9. | 二之方村 |

| 10. | 諏訪方村 |

| 11. | 五拾町村 (❉7)(❉8)(❉9) |

| 12. | 中之内村 |

| 1. | 南之郷村 (❉10) |

近世 日向国 諸県郡 都城郷 (❉11)

| 28. | 後久村 (❉12)(❉13) |

| 29. | 田部村 (❉14) |

| 30. | 鷺巣村 (❉15) |

| 31. | 早水村 (❉16)(❉17) |

| 32. | 郡元村 (❉18) |

| 33. | 川東村 |

| 34. | 宮丸村 (❉19) |

| 35. | 安久村 (❉20) |

| 36. | 寺柱村 (❉21)(❉22) |

| 37. | 前川内村 (❉23) |

| 38. | 下長飯村 |

| 39. | 木之前村 (❉24)(❉25) |

| 40. | 高木村 (❉26) |

| 41. | 金田村 (❉27) |

| 42. | 水流村 (❉28) |

| 43. | 山田村 (❉29) |

| 44. | 梅北村 (❉30) |

| 45. | 上長飯村 |

| 46. | 野々美谷村 (❉31) |

| 47. | 横市村 |

| 48. | 五拾町村 (❉32) |

| 49. | 西岳村 |

| 50. | 中霧島村 |

| 51. | 岩満村 (❉33) |

| 52. | 石寺村 (❉34)(❉35) |

| 53. | 丸谷村 (❉36) |

| ❉1: | [中世〜織豊期] 建久8年(1197): 「同郡内」(同郡 = 諸県郡)・「殿下御領島津庄」の「財部郷」(日向国図田帳、日向郷土史料集 第5巻,1963)、建武4年(1337): 「下財部院新宮城」(祢寝清種軍忠状、同)、ほか。 |

| ❉2: | 暦応2年(1339): 「下財部新宮城」「上財部城」(建部清種軍忠状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉3: | 村は近世 日向国 諸県郡。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 建久8年(1197): 「大隅国」の「財部院」(大隅国建久図田帳、大隅国建久図田帳小考、日本歴史 142,1960)、建治2年(1276): 「新庄」の「財部院」(石築地役配符、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。ただし地名の直接的な結びつきはない。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 観応2年(1351): 「末吉」(鳥山直顕書下、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、文禄4年(1595): 「大すミの内すゑよし」(豊臣秀吉朱印知行方目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 建久8年(1197): 「大隅国」の「深河院」(大隅国建久図田帳、大隅国建久図田帳小考、日本歴史 142,1960)、建治2年(1276): 「大隅国」の「深川院」(石築地役配符、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、建武3年(1336): 「大隅国深河院」(足利尊氏下文、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ6,1996)、ほか。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 延文元年(1356): 「同國本庄內 (多禰嶋、深河院、岩河村、財部院、筒羽野村)」(同国 = 大隅国、足利義詮袖判下文、取手市史 古代中世史料編,1986)。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 正平12年(1357): 「正八幡宮所奉寄進之大隅國岩河村參分貳事」(島津氏久書下、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。ただし地名の直接的な結びつきはない。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 貞治2年(1363): 「岩河村三分二五十町」(正八幡宮永賢供米結解状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、天正2年(1574): 「岩川五十町分」(北郷時久日記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 建久8年(1197): 「日向國」の「嶋津庄日向方本庄分」の「南郷」(国中寺社庄公総図田帳、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ5,1995)、天正19年(1591): 「日向国」「諸県郡」の「南之郷」(日向国五郡分帳、日向郷土史料集 第5巻,1963)、ほか。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 永和2年(1376): 「都城」(土持栄勝軍忠状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、天正19年(1591): 「日向国」「諸県郡」の「都之城」(日向国五郡分帳、日向郷土史料集 第5巻,1963)、文禄4年(1595): 「日向もろかた郡の内みやこの城村」豊臣秀吉朱印知行方目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 明徳5年(1394): 「北郷北方内後交村椎屋跡幷野〻三谷寺跡」(島津元久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、応仁元年(1467): 「日向國山西三俣院塚原・新原・後交」(旦那売券、熊野那智大社文書 第2巻,1972)、ほか。 |

| ❉13: | 江戸末期までに安久村・上長飯村へ編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉14: | 明治3年(1870) 豊満村に改称、したがって対応する近代の大字は「豊満」。 |

| ❉15: | 江戸末期までに寺柱村へ編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 永享11年(1439): 「樺山・早水・寺柱」(樺山孝久段銭納入日記、日向古文書集成(1938,1973)、文正2年(1467): 「早水・寺柱」(某所領注文、同)。 |

| ❉17: | 江戸末期までに郡元村へ編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。ただし、昭和38年(1968)、都城市 郡元の一部から早水町が成立した。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 文正2年(1467): 「郡本」某所領注文、日向古文書集成,1938,1973)、明応4年(1495): 「日向國嶋津庄郡本」(島津武久知行宛行状、同)、ほか。 |

| ❉19: | [中世〜織豊期] 建武元年(1334): 「嶋津庄日向方北郷宮丸名」(源某書下、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 応安8年(1375): 「島津御庄日向方中郷富山・安久名・和里木名・同秋永等」(島津氏久書状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、天正19年(1591): 「日向国」「諸県郡」の「安久」(日向国五郡分帳、日向郷土史料集 第5巻,1963)、ほか。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 永享11年(1439): 「樺山・早水・寺柱」(樺山孝久段銭納入日記、日向古文書集成,1938,1973)。 |

| ❉22: | 明治3年(1870) 宮村に改称、したがって対応する近代の大字は宮村。 |

| ❉23: | 江戸末期までに安永村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉24: | [中世〜織豊期] 寛正6年(1465): 「中郷西方木前取帳」(地方史研究資料 第2集 鬼束文書,1972)。 |

| ❉25: | 現在の表記は「木ノ前」。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 文明12年(1480): 「三俣院南方」の「高木」(三俣院内坪付、日向古文書集成,1938,1973)、ほか。 |

| ❉27: | [中世〜織豊期] 永享10年(1438): 「北郷之内金田」(むねちかゆうくわう料足借用状、日向古文書集成,1938,1973)。 |

| ❉28: | 現在の地名は「上水流 (上水流町)」。 |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 文明6年(1474): 「山田」(行脚僧雑録、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、明応4年(1495): 「同山田」(同 = 日向國嶋津庄、島津武久知行宛行状、日向古文書集成,1938,1973)、天正19年(1591): 「日向国」「諸県郡」の「山田」(日向国五郡分帳、日向郷土史料集 第5巻,1963)、ほか。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 建武3年(1336): 「梅北城」(日下部盛連軍忠状、豊日史学 第29巻,1961)、天正19年(1591): 「日向国」「諸県郡」の「梅北」(日向国五郡分帳、日向郷土史料集 第5巻,1963)、ほか。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 明徳5年(1394): 「北郷北方内後交村椎屋跡幷野〻三谷寺跡」(島津元久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、文亀2年(1502): 「日向國島津御庄北郷野之見谷」(諏訪大明神棟札、都城島津家史料 第2巻,1988)、天正19年(1591): 「日向国」「諸県郡」の「野々深」(日向国五郡分帳、日向郷土史料集 第5巻,1963)、文禄4年(1595): 「同のゝミ谷」(同 = 日向國諸縣郡之内、豊臣秀吉朱印知行方目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉32: | 現在の表記は「五十町」。 |

| ❉33: | [中世〜織豊期] 文正2年(1467): 「岩光」(某所領注文、日向古文書集成,1938,1973)、文明12年(1480): 「三俣院」の「岩満」(三俣院内坪付、同)、ほか。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 文保2年(1318): 「日向国山西・樺山・石寺・嶋津」(関東下知状并島津道義譲状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、建武5年(1338): 「嶋津院東方内石寺」(沙弥某連署奉書、同)。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 明治3年(1870) 長田村に改称、したがって対応する近代の大字は「長田」。)。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 応永32年(1425): 「丸谷」(中郷西方本田市王丸御内検馬上取帳2、地方史研究資料 第2集 鬼束文書,1972)。 |

都城郷は薩摩藩の郷 (外城) のひとつだが、北郷氏 (都城島津氏) の私領として半ば独立していた。郷内は「五口・六外城」に分割され、鹿児島藩の郷 (外城) 制度の縮小版のような構成が都城郷内に存在し、「都城藩」といった様相だった。ただし (『藩』の呼称の議論はともかく) 徳川政権 (江戸幕府) から見ればあくまでも薩摩藩の一部であって「都城藩」が存在したことはない。

天保国絵図・郷帳の薩摩国・大隅国・日向国 諸県郡は元禄国絵図・郷帳のまま更新されておらず、幕府は江戸後期の薩摩藩領を正確には把握していない。このため薩摩藩の内部文書である薩藩政要録に示された実態との乖離も大きいが、その薩藩政要録の都城郷は実際と異なる部分が多く、薩摩藩も薩摩藩で、都城島津氏の私領である都城郷の同時期を正確には把握していない。

| ❉1: | 天保郷帳・薩藩政要録と同様、番号は日向国 諸県郡について筆者が順に振ったもの。 |

| ❉2: | 分けて記載されている。 |

| ❉3: | 国絵図には「上中原村之内」と付記された「瀬戸口村」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉4: | 国絵図では「五十町分村之内」と付記された「平長谷村」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉5: | 国絵図には「宮丸村之内」と付記された「都城村」「平江町」「三重町」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉6: | 国絵図では「井蔵田村之内」と付記された「宝蔵絃村」がさらにほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉7: | 国絵図では「井蔵田村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉8: | 国絵図では「梅北村之内」と付記された「今町」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉9: | 国絵図では「金田村之内」と付記された「大島村」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉10: | 国絵図では「原口村之内」と付記された「森木園村」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉11: | 国絵図では「鷺巣村之内」と付記された「小籠村」「森園村」「本村」「宝園村」「木峯村」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉12: | 「御分国之巻」(三州御治世要覧 巻36) に「前ハ安永村ノ内 西嶽村」「前ハ安永村ノ内 中霧島村」とある。御分国之巻は鹿児島県史料集 25 三州御治世要覧(1984) 所収。 |

| ❉13: | 三俣院古雜記に「薄谷村・大西村」「此両所唯今唱丸谷村」、三俣院記に「薄谷村・大西村」「但此両所唯今丸谷村与唱申候」とある。三俣院古雜記・三俣院記は鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 地誌備考8(2021) の「日向地誌備考 追録2」に含まれ、後者の全体は鹿児島県史料拾遺 9(1968) に所収。 |

| ❉14: | 「都城・末吉古雑記」の目録に「山田村」「右山田村、古ハ上中原村、高原郷ノ内梶原村、中郷ノ内一ケ村ニナル」とある。「都城・末吉古雑記」は鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 地誌備考8(2021) の「日向地誌備考 追録4」に含まれる。 |

| ❉15: | 「元祿十五年ノ頃ハ黑池村・牧野村・是井村・小牟禮村・下椎屋村・山菅村・梶原村・上中原村・瀨戶口村九小村ヲ管ス、後九村合シテ一村トナル、年月詳ナラス」(中黒は筆者が補う、山田村、日向地誌)。 |

| ❉16: | 「本村延享以前ハ早水村ト兩村タリ、後合テ一村トナル」、また「字地」に「早水」(郡元村、日向地誌)。「早水」には早水神社・早水公園があり、周囲は現在「早水町」。 |

| ❉17: | 「御分国之巻」に「古ハ井蔵村 下長飯村」とある。 |

| ❉18: | 「日向國覺書及ヒ日向村形覺書ニ木ノ前・貝本村アリ (今甲斐本ニ作ル)、本村ノ稱呼見エス。蓋シ、後ニ木ノ前村・貝本村二村を合セテ今ノ村號トナセシト見ユ」、また「字地」に「甲斐元」「木ノ前」(下長飯村、日向地誌)。「木ノ前」は地理院地図でも小字として確認できる。「甲斐元」は近代に入って「甲斐元町」として分立。 |

| ❉19: | 本文参照。 |

| ❉20: | 旧高旧領取調帳の 6. 下水流村 (現在の都城市 下水流町) は高原郷の水流村。 |

| ❉21: | 木村の翻刻版では「五拾町分村」。 |

| ❉22: | 「本村元田邊村ト云 (或ハ田部ニ作ル) 明治三年庚午今名ニ改ム」、また「字地」に「田邊」(豊満村、日向地誌)。 |

| ❉23: | 「都城島津家領内統治の都合上、延享年間 (1744-1747) に田部村を南北に分割して南田部村を安久村に付属せしめ、また後久村を南北に分割して南後久を安久村に北後久村を上長飯村に付属せしめた。明治3年 (1870) 北田部村は豊満と改称された」(漢数字は算用数字に改めた、中郷村史,1958)。 |

| ❉24: | 「本村延享以前ハ後校村 (今後久ニ作ル) ト兩村タリ、後合テ一村トナル」、また「字地」に「後久」(安久村、日向地誌)。小字は地理院地図でも確認できる。 |

| ❉25: | 「日向國覺書及ヒ日向村形覺書ニ原口村・後校村アリ、本村ノ稱呼見エス。蓋シ、後二村合テ一村トナリ、今ノ名ニ改メシト見ユ」(上長飯村、日向地誌)。 |

| ❉26: | 「御分国之巻」に「古ハ後校村 後久村」とある。 |

| ❉27: | 「都城・末吉古雑記」の目録に「古ハ原口村 上長飯村」とある。 |

| ❉28: | 「本村、元寺柱村ト云、明治三年庚午改テ宮村ト稱シ」(宮村、日向地誌)。 |

| ❉29: | 「字地」に「大鷺巢」「寺柱」「小鷺巢」(宮村、日向地誌)。これらは地理院地図でも小字として確認できる。 |

| ❉30: | 「本村往時ハ梶山鄕ナリ」(中略)「村名ハ元石寺村ト云、明治三年今ノ村號ニ改ム」(長田村、日向地誌)。 |

慶長17年(1612)「島津家(家久)家老三原重種他四名連署知行目録」(❉31) では内訳なく「安永」、慶長20年(1615)「島津家久袖判・家老伊勢貞昌他三名連署知行目録」(❉31) ・元和6年(1620)「島津家(家久)家老伊勢貞昌他四名連署知行目録」(❉31) では「前河内村」「西嶽村」「中霧島村」、表紙に「斉興公御巡見之節」の付記がある江戸後期の「都城領内諸村惣高頭草稿」(❉32) では「安永」の内訳として「前川内村」「中霧島村」「西嶽村」があり、広域地名・六外城のひとつとしては「安永 (郷)」であって前川内村はその内訳である。しかし、日向地誌の「安永村」には「本村、元小郷名ナリ西嶽村・中霧島村・今平村・前河内村を管ス」とある一方で、別に「中霧島村」「西嶽村」の項目はあっても「前河内村」はなく、「安永村」が「前河内村」を説明している。つまり実質的に前河内村すなわち安永村であり、旧高旧領取調帳で「前川内村」がなく「安永村」があるのはこのような認識によるものだろう。宮崎県史蹟調査 自第1輯至第8輯(1924〜1931/1980) は六外城のひとつである「安永」の内訳を「南前川内村 (後 安永村)」「北前川内村 (後 安永村)」「西嶽村」「中霧島村」とし、前川内村 (北前川内村・南前川内村) はすなわち安永村と明言している。なおこの前川内村の南北分割は、ほかの分割とともに「都城領内諸村惣高頭草稿」でも示されていて、五十町 (五拾町) が東西、鷺巣が大小、田部 (田辺)・前川内・後久 (後校) が南北で、梅北は益貫・寄地が内訳である。

今平村については天保郷帳には含まれていても薩藩政要録には含まれておらず、 「島津家(家久)家老三原重種他四名連署知行目録」などの知行目録にも含まれていないことから、もともと実態としてはほかの一部だったものと思われる。日向地誌では前述のとおり「本村、元小郷名ナリ西嶽村・中霧島村・今平村・前河内村を管ス」としながら、「前川内村」の項目が別には存在しないのと同様に「今平村」の項目も存在せず、「安永村」の字地に「今平」がある (地理院地図でも小字として確認できる)。

日向国史によれば、都城郷の中心部を来住・大岩田・弓場田・中尾・鷹尾の五口、その周囲を安永・山田・志和池・野之美谷・梶山・梅北の六外城に分けたもの。元和元年(1615) に定められた (❉33)。宮崎県史蹟調査 自第1輯至第8輯(1924〜1931/1980) によれば、江戸末期の構成は以下のとおり (番号は旧高旧領取調帳)。

5口

| ‣ | 来住口: 15. 上長飯村・16. 下長飯村・20. 豊満村・24. 宮村 |

| ‣ | 大岩田口: 11. 五拾町村 (東部)・21. 安久村 |

| ‣ | 弓場田口: 12. 宮丸村・14. 郡元村 |

| ‣ | 中尾口: 11. 五拾町村 (西部)・2. 横市村 |

| ‣ | 鷹尾口: 13. 川東村・11. 五拾町村 (一部) |

6外城 (郷)

| ‣ | 安永郷: 1. 安永村・4. 西嶽村・10. 中霧島村 |

| ‣ | 山田郷: 9. 山田村 |

| ‣ | 志和池郷: 3. 上水流村・7. 岩満村・8. 丸谷村 |

| ‣ | 野之美谷郷: 5. 野々美谷村・18. 金田村・19. 高木村 |

| ‣ | 梶山郷: 26. 長田村 |

| ‣ | 梅北郷: 17. 梅北村 |

「宮丸村之内 都城村」と同じように、郷名を名乗る村がほかの一部として存在する例はほかにも多く、本稿で扱う範囲だけでも以下がある。

| ‣ | 大口郷: 目丸村之内 大口村 |

| ‣ | 羽月郷: 下殿村之内 羽月村 |

| ‣ | 馬越郷: 前目村之内 馬越村 |

| ‣ | 本城郷: 荒田村之内 本城村 |

| ‣ | 大崎郷: 横瀬村之内 大崎村 |

| ‣ | 松山郷: 新橋村之内 松山村 |

| ‣ | 財部郷: 図師村之内 財部村 |

| ‣ | 末吉郷: 稲井原村之内 末吉村 |

| ‣ | 吉田郷: 佐多之浦村之内 吉田村 |

郷名村を含む村はどれも江戸期の中心地 (『麓』があるなど) か、かつての中心地 (古城付近など) である。一方、このような形態を有しない曽木郷・志布志郷には薩藩政要録の里村・帖村に代わって曽木村・志布志村があり、湯之尾郷は川北・川南 2村ではなく湯尾村 1村で構成され、山野郷には天保郷帳・国絵図と薩藩政要録に共通して山野村がある (天保郷帳・国絵図にはさらに下山野村、国絵図には山野村之内 長野村がある) ということからいえば、一定の法則が見出されるが、正確な意図や詳細はわからない。なお、財部郷・末吉郷は現在は小字となっているか、もしくは位置不明の細かな単位の村で表現されているため、図師村・稲井原村は薩藩政要録の村々に含まれない (それぞれ南俣村・二之方村の一部)。佐多之浦村は東西分村が反映されていない。

「宮丸村之内 平江町」「宮丸村之内 三重町」は実際にあった町場の一部が書き出されたもの、「五十町分村之内 平長谷村」は小字として現存 (地理院地図で確認)、「鷺巣村之内 小籠村」は三股町史(1961) によれば同町 宮村 (近世 寺柱村・鷺巣村) の御年神社に合祀された稗田神社が「小籠大明神」とも呼ばれたとあるのでその周辺、「梅北村之内 今町」は分離され現存 (梅北・五十町の間に位置し、もとは五十町の一部とされるので多少の再編はあったかと思われる)、「上中原村之内 瀬戸口村」は特定できないが、山田に小字「瀬之口」が存在する。ほかは位置を含めて詳細不明である。

天保郷帳には岩満村が2つ存在するが、都城郷の範囲では「屋鋪村」(屋敷村) が 3つ、付近では下財部村が 3つ存在する。これらは古い支配単位・形態のままに初期の国絵図が作成され、その後も見直されなかったためと推定される。

宮崎県全域および鹿児島県 南諸県郡 (近世 日向国の全域) の「郡村誌」を昭和4年(1929) に刊行したもの。平部嶠南著となっているが、ほかの郡村誌と同じように各村から提出された原稿をもとに複数人で編纂されている。また、叙言に「郡誌ノ例則」とある以外に皇国地誌・郡村誌との関係はわからないが、内容・時期からその編纂事業の一環であることは明らかであり、経緯などは昭和51年(1976) に刊行された増補・改訂版の解題に詳しい。平部嶠南の名義になっているのは、さまざまな遺漏・不統一を解消するために本人が各地を実地調査したことや、最終的に平部が完成させたことによるらしい。なお、増補・改訂版は原本の活字・体裁を維持しているためあくまでも復刻版となっているが、東京大学史料編纂所の完成版と宮崎県立図書館の副本 (3種類) によって全面的に校訂されている。

| ❉31: | 都城島津家史料 第1巻(1987) 所収。 |

| ❉32: | 都城島津家史料 第2巻(1988) 所収。 |

| ❉33: | 日向国史に「元和元年八月、宗家幕府の命に依り、城を下りて新館を設く。忠能、亦、都城を下り、地を卜して邸宅を設く。卽ち都城を五口 (來住口・大岩田口・弓場田口・中尾口・鷹尾口) に定め、六外城 (安永・山田・志和池・野之美谷・梶山・梅北) を置き、舊に依り、各〻、地頭に命じて軍務を執らしむ」とある。 |

中世 大隅国 吉田院は、近世 薩摩国 鹿児島郡に吉田郷として組み込まれた。

吉田院は、治暦5年(1069) の藤原頼光所領配分帳案 (❉34) に「吉田院」としてはじめてあらわれ、建部頼光が所領を 6人に分けた際、弟の頼重に吉田院にもっていた所領が譲られている。建久8年(1197) 大隅国建久図田帳に含まれ、その後の建治2年(1276) 石築地役配符や永享3年(1431) 大隅国司庁宣 (❉35) にも含まれている。

吉田院は、治暦5年(1069) の藤原頼光所領配分帳案 (❉34) に「吉田院」としてはじめてあらわれ、建部頼光が所領を 6人に分けた際、弟の頼重に吉田院にもっていた所領が譲られている。建久8年(1197) 大隅国建久図田帳に含まれ、その後の建治2年(1276) 石築地役配符や永享3年(1431) 大隅国司庁宣 (❉35) にも含まれている。

吉田院は、大隅国建久図田帳ではほぼ全体が正八幡宮領となっている。吉田町郷土誌(1991) によれば、これは鎌倉期を通して変わらず、祠官・吉田氏が院司として支配したといい、吉田氏の名前も当地を相伝したことに由来する。しかし南北朝期に入ると、正八幡宮の力も弱まって吉田氏も守護大名・島津氏の家臣となり、さらに戦国期の永正14年(1517) 以降は島津氏の支配になった。以後文禄元年(1592) まで、吉田院は北に隣接する蒲生院・蒲生氏に対する前線基地として機能し、その間に島津氏の薩摩・大隅・日向 3国統一とさらなる版図拡大、これに対する豊臣秀吉の九州侵攻を経験する。

天正15年(1587) 3月、秀吉は大軍を率いて九州への侵攻を開始した。島津義久は抵抗を試みたものの、大軍を前に総崩れとなって撤退を余儀なくされ、5月8日までに降服した。秀吉はこれを受けて義久に薩摩国、義弘 (弟) に大隅国 (ただし肝付郡と北郷時久旧領を除く) を安堵した (❉36)。このとき近世の国界が確定し、吉田院の地域は薩摩国の一部として把握されるようになったと考えられる。義久宛の判物・義弘宛の朱印状とも郡や村の詳細な一覧は示されていないが、天正20年(1592) 薩隅日寺社領注文 (❉38) で「薩之内 吉田」とあり、この間に目立った動きは確認されない。したがってこれは天正15年(1587) の安堵を反映したものといえる。薩摩国の総検地は文禄3〜4年(1594〜1595) に実施され (❉37)、文禄4年(1595) 6月29日付 豊臣秀吉朱印知行方目録 (❉38) では「羽柴薩广侍從藏入分」として「同郡の内 よし田村」(同郡 = さつまかこ嶋郡) が義弘 (羽柴薩摩侍従は義弘のこと) に与えられた。

吉田院の地域が薩摩国として把握された明確な理由は史料からはわからないが、北に隣接する蒲生院・蒲生氏に対する前線基地として機能し、薩摩国の延長とみなされたため、と考えられる。

| ❉34: | 鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ1(1988) 所収。 |

| ❉35: | 鹿児島県史料 旧記雑録前編2(1980) 所収。 |

| ❉36: | 鹿児島県史料 旧記雑録 後編2(1982) 所収 天正15年(1587) 5月9日付「豊臣秀吉判物」(義久宛)・5月25日付「豊臣秀吉朱印状」(義弘宛)、および「豊臣政権下における九州再国分について」(1983, 九州史学 第78号, 桑田)。 |

| ❉37: | 鹿児島市史 第1巻(1969)。 |

| ❉38: | 鹿児島県史料 旧記雑録後編2(1982) 所収。 |

近世 薩摩国 鹿児島郡 近在 (鹿児島城下)(❉1)

| 16. | 岡之原村 |

| 17. | 花野村 (❉2)(❉3) |

| 18. | 川上村 (❉4) |

| 19. | 皆房村 (❉5)❉6) |

| 20. | 下田村 (❉7)(❉8) |

| 21. | 吉野村 (❉9) |

| 22. | 花棚村 (❉10)(❉11) |

| 1. | 小山田村 (❉12)(❉13) |

| 2. | 比志島村 (❉14)(❉13) |

近世 薩摩国 鹿児島郡 吉田郷

| 24. | 本城村 (❉15) |

| 25. | 本名村 (❉16) |

| 26. | 宮之浦村 (❉17) |

| 27. | 西佐多浦村 (❉18) |

| 28. | 東佐多浦村 (❉18) |

大隅国 日置郡 郡山郷 (❉19)

| 37. | 東俣村 (❉20) |

| 39. | 川田村 (❉14) |

| 40. | 油須木村 (❉21) |

| 41. | 郡山村 (❉22) |

大隅国 姶良郡 帖佐郷 (❉23)(❉24)

| 12. | 深水村 (❉25) |

| 13. | 三十町村 |

| 14. | 永瀬村 (❉26) |

| 15. | 中津野村 (❉27) |

| 17. | 豊留村 (❉28) |

| 18. | 増田村 (❉29) |

| 19. | 住吉村 (❉30) |

| 20. | 西餅田村 (❉31) |

| 22. | 寺師村 (❉32) |

大隅国 姶良郡 重富郷

| 23. | 平松村 (❉33) |

| 24. | 船津村 (❉34) |

| 25. | 春花村 (❉35) |

| 29. | 触田村 (❉36)(❉37) |

大隅国 姶良郡 山田郷 (❉38)(❉39)

| 28. | 下名村 |

| 29. | 大山村 (❉40) |

大隅国 姶良郡 蒲生郷 (❉41)(❉42)

| 33. | 白男村 |

| 34. | 下久徳村 (❉43) |

| 35. | 上久徳村 (❉43) |

| 36. | 久末村 (❉44) |

| 37. | 北村 (❉45) |

諏訪神社の御佐山 (御射山) 祭礼に関して、7年に1度の負担配分を定めたもの (❉46)。近隣の村々が 7つに分けて書かれている。鹿児島県史料 旧記雑録前編2(1980) 所収。この諏訪神社は現在の鹿児島市 清水町に鎮座する南方神社で、島津氏久が勧請したという。

| ❉1: | ほかに坂元・草牟田・上伊敷・中・西別府・武・荒田・西田・郡元・田上・犬迫・小野・原良・永吉・下伊敷・塩屋の各村が含まれる。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 寛正6年(1465): 「毛野」(鹿児島諏訪社祭次第)。 |

| ❉3: | 明治4年(1871)、岡之原村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 寛正6年(1465): 「河上」(鹿児島諏訪社祭次第)。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 寛正6年(1465): 「皆房之村」(鹿児島諏訪社祭次第)。 |

| ❉6: | 明治4年(1871) 比志島村へ編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 正平13年(1358): 「鹿児島郡内上伊敷・下田兩村」(島津氏久安堵状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉8: | 明治4年(1871) 坂元村へ編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 弘治元年(1555): 「吉野ゝ原」(山本氏日記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 応永34年(1427): 「薩摩國鹿兒島郡花棚內」(本田安了寄進状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980、寛正6年(1465): 「花棚」(鹿児島諏訪社祭次第)。 |

| ❉11: | 明治4年(1871) 川上村へ編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 建長5年(1253): 「薩摩國滿家院」の「小山田」(栄尊譲状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉13: | 村は近世 日置郡。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 天福元年(1233): 「滿家院内比志嶋・西俣・城前田・上原薗」「河田村」(僧智弘等三人契約状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉15: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「吉田院」の「中納」(石築地役配符)、建治3年(1277): 「吉田院中納村」(大隅吉田家文書、吉田町郷土誌,1991)、永正14年(1517): 「大隅國吉田院」の「本城名」(島津家老臣連署坪付、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「吉田院」の「本名」(石築地役配符)。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「吉田院」の「宮浦」(石築地役配符)、永正14年(1517): 「大隅國吉田院」の「宮之浦名」(島津家老臣連署坪付、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉18: | 慶長4年(1599): 「薩州郡内」の「吉田佐多之浦村」(島津忠恒知行目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編3,1983)。 |

| ❉19: | ほかに厚地・西俣の 2村が含まれる。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 建武2年(1335): 「薩摩國滿家院之内郡名、小山田・油須木・東俣并比志嶋」(良舜奉書、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 正慶2年(1333): 「さつまのくにミついへのゐんのうちゆすのきむら」(ひくにせうあん売券、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉22: | 延応2年(1240): 「郡山」(比丘尼菩薩房・生阿弥陀仏連署田地去文、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉23: | 建久8年(1197): 「大隅国」の「帖佐郡」(大隅国建久図田帳)、元久元年(1204): 「怗(帖)作鄕」(吾妻鏡)、ほか。 |

| ❉24: | ほかに鍋倉・東餅田の 2村が含まれる。 |

| ❉25: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「帖佐西郷」の「深見」(石築地役配符)、ほか。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「帖佐西郷」の「永世」(石築地役配符)、ほか。 |

| ❉27: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「帖佐西郷」の「中津乃」(石築地役配符)、ほか。 |

| ❉28: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「帖佐西郷」の「豊富」(石築地役配符)、ほか。 |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 永享6年(1434): 「帖佐濱益田村」(平田氏宗寄進状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「帖佐西郷」の「住吉」(石築地役配符)、ほか。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「帖佐西郷」の「餅田」(石築地役配符)、ほか。 |

| ❉32: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「帖佐西郷」の「寺師」(石築地役配符)、ほか。 |

| ❉33: | [中世〜織豊期] 永伝元年 (延徳2年,1490): 「大隅蒲生之内 平松村」(渋谷重豊譲状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「帖佐西郷」の「船津」(石築地役配符)、ほか。 |

| ❉35: | 旧高旧領取調帳に含まれない。江戸末期までに船津村に編入されたと思われる (現在の船津に小字春花がある)。 |

| ❉36: | 村は近世 鹿児島郡。 |

| ❉37: | 旧高旧領取調帳に含まれない。江戸末期までに平松村に編入されたと思われる (現在の平松に小字触田上・触田下がある)。 |

| ❉38: | [中世〜織豊期] 弘治4年(1558) : 「大隅國帖佐郷之内山田之村寺師名」(島津氏老臣連署坪付、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。 |

| ❉39: | ほかに木津志・上名・北山・辺川の 4村が含まれる。 |

| ❉40: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「帖佐西郷」の「大山」(石築地役配符)、ほか。 |

| ❉41: | [古代〜織豊期] 延暦23年(804): 「大隅国桑原郡蒲生駅」(日本後紀)、建久8年(1197): 「大隅国」の「蒲生院」(大隅国建久図田帳)、建治2年(1276): 「蒲生院」(石築地役配符)、ほか。 |

| ❉42: | ほかに西浦・米丸・漆の 3村が含まれる。 |

| ❉43: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「帖佐西郷」の「久得」(石築地役配符)、ほか。 |

| ❉44: | [中世〜織豊期] 建治2年(1276): 「帖佐西郷」の「久末」(石築地役配符)、ほか。 |

| ❉45: | [中世〜織豊期] 弘治元年(1555): 「蒲生ノ北村」(箕輪伊賀覚書、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。 |

| ❉46: | 鹿児島城下諏訪神社祭礼の練物風流と太鼓踊り (2004、国立歴史民俗博物館研究報告 第114集、福原) |

明治初期に、郷と村の国郡が一致しなかった近世 日向国 諸県郡の下財部村・南之郷村は、どちらも大隅国 囎唹郡に移された。近世 日向国 諸県郡 下財部村は財部郷を構成し、郷およびほかの南俣・北俣の 2村 (上財部) は大隅国 囎唹郡、南之郷村は末吉郷を構成し、郷およびほかの岩崎・深川・二之方・諏訪方・五拾町・中之内の 6村はやはり大隅国 囎唹郡だった。下財部村は明治5年(1872) (❉47)、南之郷村は不明だが同時期と考えられる。

下財部村は、明治22年(1889) に南俣村・北俣村と合併して財部村 (のち財部町) となり、近世 財部郷の地域社会が明治・大正・昭和期を通して継続した。南之郷村も岩崎村・深川村・二之方村・諏訪方村と合併して末吉村 (のち末吉町) となり、近世 末吉郷のうち東部過半の地域社会が継続した。なお、西部の五拾町村・中之内村はこの 2村で岩川村 (のち岩川町) を構成した。

さらに明治29年(1896) 日向国 南諸県郡は、大隅国 東囎唹郡と統合されて新たに大隅国 囎唹郡となった。南諸県郡は近世 諸県郡のうち鹿児島県の管轄となった部分であり、明治29年(1896) の時点で大崎村・野方村・東志布志村・西志布志村・月野村・松山村が含まれた。大崎村・野方村が近世 大崎郷、東志布志村・西志布志村・月野村が志布志郷、松山村が松山郷にあたる。

これは明治29年3月29日付の法律第55号 (官報 3月30日) (❉48) による。古代までその経緯を追うものではなく、郡制の施行に先立つ郡の統廃合ではあるが、結果的に中世は日向国 救仁郷・救仁院として把握された地域は古代の大隅国に戻った。

同様に郷と村の国郡が一致しなかった近世 薩摩国 鹿児島郡 触田村も、 明治初期に大隅国 姶良郡に移され、平松村の一部になった。

触田村は近世 大隅国 姶良郡 重富郷を構成し、触田村を除く平松・船津・春花の 3村は郷と同じ大隅国 姶良郡だった。御分国之巻 (❉49) には「薩州吉田郷内東佐多浦名ゟ別立」とあり、薩隅日地理纂考には重富郷について「旧名脇元ト云ヘリ。元文二年二十二代・島津継豊ノ時、帖佐郷内三村、及鹿児島郡吉田郷佐多浦村ノ内ヲ割テ、脇元ニ併セテ一郷トシ、其弟周防忠紀ニ与ヘ食邑トナサシム」(句読点・中黒は筆者が補う) とあって、元文年間(1736〜1741) に重富郷が設置されたときに東佐多浦の一部が分村・成立した。

一方、地理院地図によれば現在の平松に小字として触田上・触田下があるので、平松村に編入されたことはわかるが、その経緯・経過はわからない。明治12年(1879) 年調査の旧高旧領取調帳や同年 7月の「鹿児島県治一覧概表」の姶羅郡 重富郷に触田村はないことから、下財部村・南之郷村と同様、明治初期の編入と推定される。

なおこれに限らずこの時期の町村の変遷はわからないことが多いらしく、鹿児島県市町村変遷史(1967) も薩隅日地理纂考と鹿児島県治一覧概表を比較して考察するのに留めている。

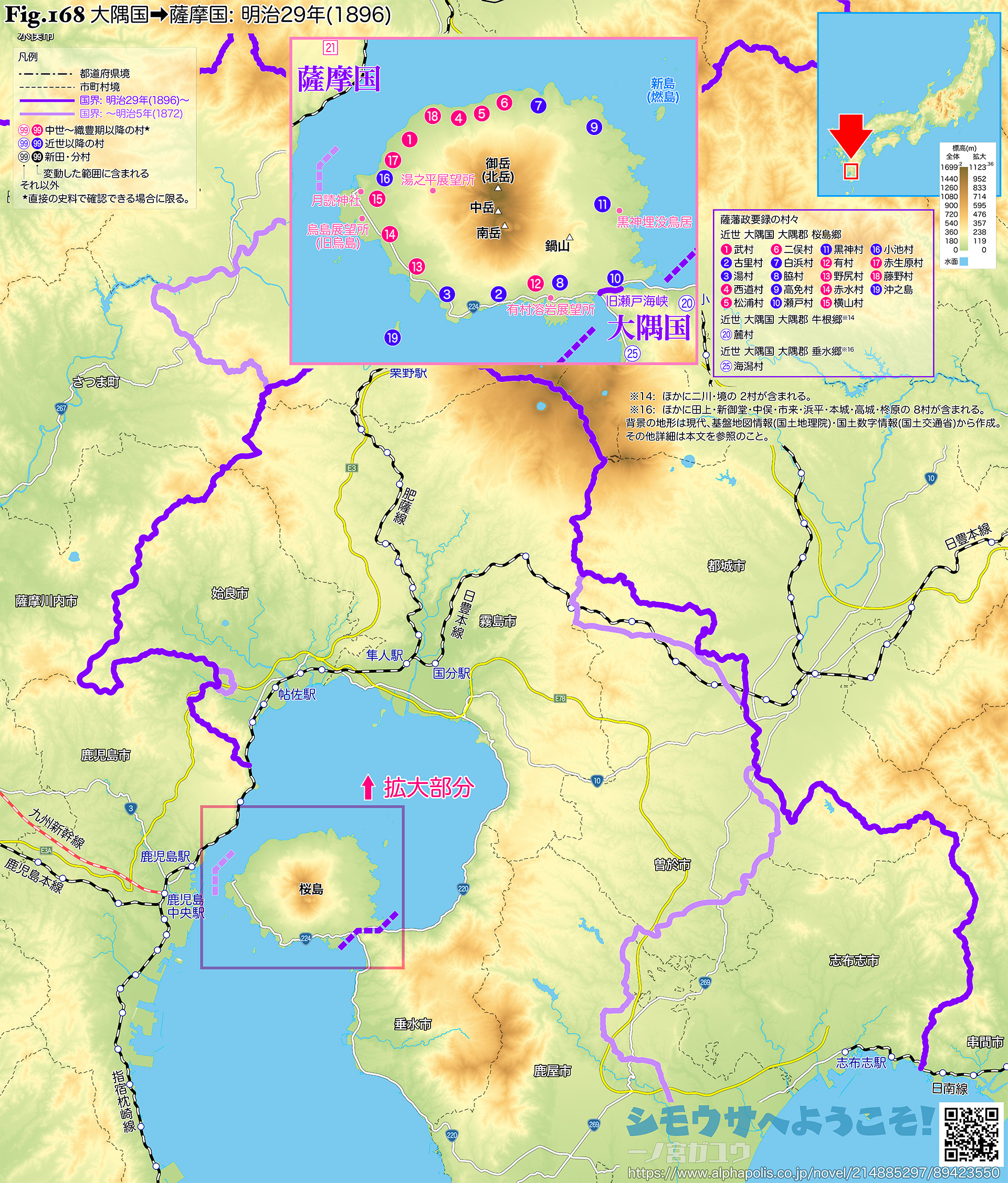

明治29年(1896) 大隅国 菱刈郡は、薩摩国 北伊佐郡と統合されて新たに大隅国 伊佐郡となり、大隅国 菱刈郡の薩摩国へ移された。これも明治29年3月29日付の法律第55号 (官報 3月30日) (❉50) による。郡制の施行に先立つ郡の統廃合ではあるが、古代の大隅国 菱刈郡の大部分は最終的に薩摩国に属するようになった。

同様に大隅国 北大隅郡は薩摩国 鹿児島郡に編入され (❉51)、桜島 (東桜島村・西桜島村) は薩摩国に属するようになった。

| ❉47: | 財部町郷土史(1997)。 |

| ❉48: | 原文「鹿兒島縣日向國南諸縣郡及同縣大隅國東囎唹郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ囎唹郡ヲ置キ大隅國ニ屬ス」。 |

| ❉49: | 三州御治世要覧 巻36、鹿児島県史料集 25 三州御治世要覧(1984) 所収。 |

| ❉50: | 原文「鹿兒島縣大隅國菱刈郡及同縣薩摩國北伊佐郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ伊佐郡ヲ置キ薩摩國ニ屬ス」。 |

| ❉51: | 原文「鹿兒島縣薩摩國鹿兒島郡及谿山郡竝同縣大隅國北大隅郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ鹿兒島郡ヲ置キ薩摩國に屬ス」。 |

近世 大隅国 大隅郡 桜島郷 (❉1)

| 1. | 武村 (❉2)(❉3) |

| 2. | 古里村 |

| 3. | 湯村 (❉4) |

| 4. | 西道村 (❉5)(❉2) |

| 5. | 松浦村 (❉2)(❉6) |

| 6. | 二俣村 (❉6)(❉3) |

| 7. | 白浜村 |

| 8. | 脇村 (❉7) |

| 9. | 高免村 |

| 10. | 瀬戸村 (❉7) |

| 11. | 黒神村 |

| 12. | 有村 (❉8)(❉9) |

| 13. | 野尻村 (❉5) |

| 14. | 赤水村 (❉5)(❉2)(❉7) |

| 15. | 横山村 (❉10)(❉7) |

| 16. | 小池村 |

| 17. | 赤生原村 (❉11) |

| 18. | 藤野村 (❉12) |

| 19. | 沖之島 |

近世 大隅国 大隅郡 牛根郷 (❉13)(❉14)

| 20. | 麓村 |

近世 大隅国 大隅郡 垂水郷 (❉15)(❉16)

| 25. | 海潟村 |

| ❉1: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 大隅国 噌唹郡の志摩郷 (和名類聚抄)、建武元年(1334) : 「大隅國向嶋西方」(領家某寄進状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、元亀2年(1571): 「櫻島之内ニ有る野尻の村」(長谷場越前自記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 天文6年(1537) 「向嶋地頭之事并嶽・藤野・松浦・さいたう・赤水之事」(島津勝久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] ほか。 |

| ❉4: | 「湯之村」とも表記し、対応する近代の大字は「湯之」、昭和25年(1950)「東桜島町」に改称。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 永享11年(1439): 「向島西堂之村」「向嶋野尻村」「向嶋赤水」島津持久袖判証状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 天文8年(1539) 6月17日: 「向之嶋松浦・二俣を給、其後藤野にめしかへ給」樺山玄佐自記、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉7: | 大正3年(1914) の大正大噴火で溶岩流に埋没し、もとの村は現存しない (桜島爆発後ニ於ケル鹿児島県下地形ノ変状及地盤ノ変動,1915; 大正三年桜島大爆震記,1916)。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 嘉吉2年(1442): 「向嶋内有村」(島津持久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉9: | 大正3年(1914) の大正大噴火で溶岩流に埋没し、東部は現存しない (桜島爆発後ニ於ケル鹿児島県下地形ノ変状及地盤ノ変動,1915; 大正三年桜島大爆震記,1916)。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 正平7年(1352): 「むこうのしまよこ山」(ひのかわ後家譲状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 永禄12年(1569): 「向之島赤生原」(島津義久寄進状、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 明徳4年(1393): 「向嶋西方内藤野村」(慶本奉書、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉13: | 天文14年(1545): 「大隅國之内牛祢三町、同城付邊田三町、二川三町、堺三町、拾貳町之事」(島津貴久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉14: | ほかに二川・境の 2村が含まれる。 |

| ❉15: | 文明6年(1474): 「垂水」(行脚僧雑録、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉16: | ほかに田上・新御堂・中俣・市来・浜平・本城・高城・柊原の 8村が含まれる。 |

旧高旧領取調帳の薩摩国・大隅国の石高は「明治十二年取調旧高」とあり、ほかの情報も明治12年(1879) 調査と考えられる。前述のように触田村は含まれず、また下財部村・南之郷村は大隅国 囎唹郡に記載されている。本稿で扱ったこのほかの郷と国郡が一致しない各村については、薩摩国 伊佐郡 大口郷の市山村・花北村はそのまま大隅国 菱刈郡、大隅国 菱刈郡 曽木郷の永野村もそのまま薩摩国 伊佐郡に記載されている。しかし近世 薩摩国 鹿児島郡 近在に含まれる姶良郡 小山田村・比志島村は、鹿児島郡に記載されている。また、薩藩政要録で近世 薩摩国 谿山郡 谷山郷に含まれる宇宿村は、旧高旧領取調帳では鹿児島郡に記載されている。明治4年(1871) 7月5日 知政所達書 (❉17) によれば同日付の変更であり、一部は田上村に編入されたが、田上村はもともと近在に含まれるので近世の宇宿村の全体が近在に移ったということには変わらない。近在のうち下田・花棚・皆房・花野・草牟田・原良の 6村は旧高旧領取調帳の鹿児島郡に記載がなく、明治4年5月22日 知政所達書によれば、同日付でそれぞれ坂元・川上・比志島・岡之原・下伊敷・永吉の各村に編入された。

明治初期の地誌。序文には「明治四年正月十五日」とあるが、完成は明治7〜8年(1874〜1875) ごろとみられている。同名の復刻版が昭和46年(1971) に刊行され、抜粋だが活字を改めたものが「薩隅日地理纂考抄」として「鹿児島県史料集 24 国・郡・郷・村・浦・町附 下巻」(1984) に所収。

薩摩国・大隅国、および日向国諸県郡の地誌、天保14年(1843) の成立。薩摩藩記録奉行の本田親孚・平山武毅が文化3年(1806) までにまとめた薩藩名勝志を、薩摩藩主・島津斉興の命で拡充・再編纂させたもの。当初、同奉行の橋口兼古・五代秀堯、最終的には五代と橋口兼柄 (兼古の子) が完成させた。

| ❉17: | 鹿児島県史料 旧記雑録 追録8(1978) 所収。 |