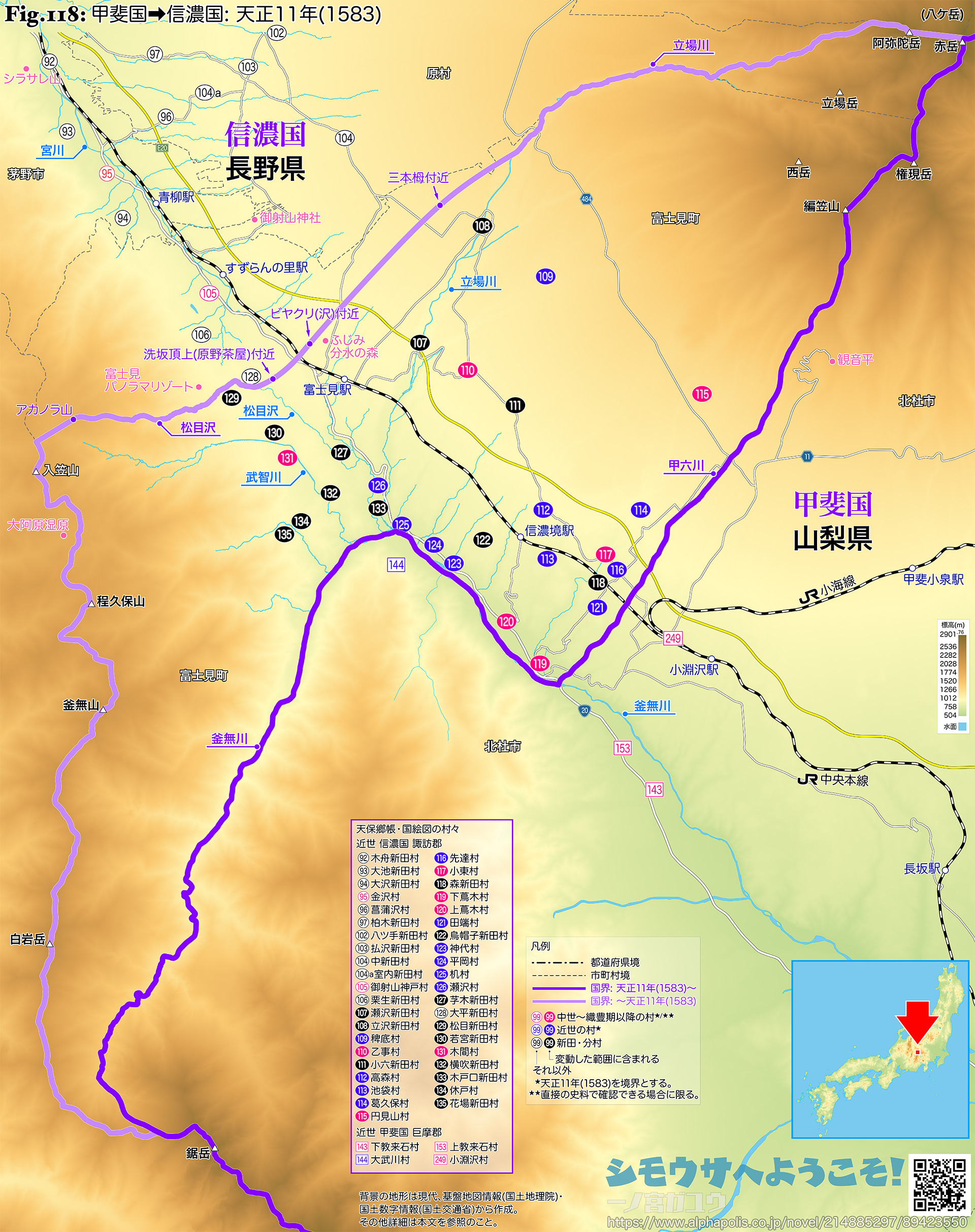

甲斐・信濃 (甲州・信州) の国界は戦国期から織豊期にかけて変動した。

天文10年(1541) 6月、武田晴信 (のちの信玄) は父・信虎を追放し、天文11年(1542) 6月に信州 諏訪へ侵攻した。そして 7月には諏訪頼重を滅ぼしたのち、高遠頼継も後退させて支配下においた。さらに天文14年(1544) には高遠氏も降伏させ、天文17年(1548) までにほかの諸氏も排除した (❉1)。この結果、諏訪は武田氏 (信玄・勝頼) の領国に組み込まれ、その後 30年以上にわたってこの体制が続くことになる。しかし元亀4年(1573) 三河からの帰路で信玄が病死し、天正3年(1575) 長篠の戦いで勝頼は大敗して天正10年(1582) 3月までに武田氏は滅びた。

ここで甲斐・信濃の両国は一時的に織田信長の支配下に入る。しかし 6月に本能寺の変が起こると、在地の旧勢力や徳川家康・北条氏直ら周辺の有力大名の動きが活発となり、諏訪では諏訪頼忠 (頼重の従兄弟) が旧臣らに擁立された。頼忠は徳川と北条の間で揺れ動いたものの、最終的には家康の配下となって天正11年(1583) 諏訪を安堵された (❉1)。具体的には、天正11年(1583) 3月28日付の徳川家康宛行状 (❉2) によって諏訪頼忠は「信州諏方郡」を宛てがわれた。

このときの諏方郡 (諏訪郡) の範囲は徳川家康宛行状からはわからないが、翌年 10月14日付の諏訪頼忠宛行状 (❉2) で頼忠は平井弖清右衛門に「蔦木内合五貫文」を与えているので、根拠となる徳川家康宛行状の諏訪郡には「蔦木」を含む地域が含まれていなければならない。この「蔦木」は近世 上蔦木村・下蔦木村にあたる。したがって、天正11年(1583) 3月28日付の徳川家康宛行状における諏訪郡には変動範囲が含まれ、その時点をもって国界は変動したといえる。

| ❉1: | 諏訪市史 上巻 原始・古代・中世(1995)・『富士見町史 上巻』(1991)・甲府市史 通史編 第1巻 原始・古代・中世(1991) など。 |

| ❉2: | 『信濃史料 第16巻(1961)』所収。 |

近世 信濃国 諏訪郡

| 92. | 木舟新田村 (❉1)(❉2) |

| 93. | 大池新田村 (❉1) |

| 94. | 大沢新田村 (❉1) |

| 95. | 金沢村 (❉3)(❉4)(❉5) |

| 96. | 菖蒲沢村 (❉6) |

| 97. | 柏木新田村 |

| 102. | 八ツ手新田村 |

| 103. | 払沢新田村 |

| 104. | 中新田村 |

| 104a. | 室内新田村 (❉7) |

| 105. | 御射山神戸村 (❉8) |

| 106. | 栗生新田村 (❉9) |

| 107. | 瀬沢新田村 (❉10) |

| 108. | 立沢新田村 |

| 109. | 稗底村 |

| 110. | 乙事村 (❉11)(❉8) |

| 111. | 小六新田村 (❉12) |

| 112. | 高森村 |

| 113. | 池袋村 |

| 114. | 葛久保村 |

| 115. | 円見山村 (❉8) |

| 116. | 先達村 |

| 117. | 小東村 (❉13) |

| 118. | 森新田村 (❉14) |

| 119. | 下蔦木村 (❉15)(❉4)(❉16) |

| 120. | 上蔦木村 (❉15)(❉4)(❉16) |

| 121. | 田端村 |

| 122. | 烏帽子新田村 (❉17) |

| 123. | 神代村 |

| 124. | 平岡村 |

| 125. | 机村 |

| 126. | 瀬沢村 |

| 127. | 芓木新田村 (❉18)(❉19) |

| 128. | 大平新田村 (❉18) |

| 129. | 松目新田村 (❉18) |

| 130. | 若宮新田村 (❉18)(❉20) |

| 131. | 木間村 (❉21)(❉22) |

| 132. | 横吹新田村 (❉18) |

| 133. | 木戸口新田村 (❉18)(❉23) |

| 134. | 休戸村 (❉24)(❉25) |

| 135. | 花場新田村 (❉18) |

近世 甲斐国 巨摩郡

| 143. | 下教来石村 (❉26) |

| 144. | 大武川村 |

| 153. | 上教来石村 (❉26) |

| 249. | 小淵沢村 (❉27) |

| ❉1: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図では「金沢村枝郷」と付記される。 |

| ❉2: | 元禄国絵図では「木舩新田村」。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 承久元年(1219): 「青柳」(守矢文書、信濃史料 第3巻,1953)、ほか。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 永禄11年(1568): 「從府中臺原ヘ」「從臺原蔦木ヘ」「蔦木ヨリ靑柳ヘ」「靑柳より上原へ」「上原より下諏方」「下諏方ヨリ鹽尻ヘ」「鹽尻より洗馬へ」「洗馬より贄川へ」「贄川より奈良井へ」「奈良井ヨリ𛃟ふ原へ」「𛃟ふ原より福嶋へ」(武田氏伝馬口付銭掟書、改訂新編 相州古文書 第1巻,1965; 信濃史料 第13巻,1959)。 |

| ❉5: | 元禄郷帳・国絵図では「古ハ青柳村 金沢村」と付記される。 |

| ❉6: | [新田・分村] 正保2年(1645) または慶安2年(1649) に菖蒲沢新田として開発 (原村誌 上巻,1985)。 |

| ❉7: | [新田・分村] 元禄国絵図では「中新田村ノ内」、天保国絵図では「中新田村之内」と付記される。元禄郷帳・天保郷帳には含まれない。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 天正20年(1592): 「同分 乙事村」「同分 神戸村」(同=諏方新六)「弥蔵分 円見山村」(大祝諏方頼広宛日根野高吉知行分状、長野県史 近世史料編 第3巻 南信地方,1975)。 |

| ❉9: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図「御射山神戸村枝郷」と付記される。 |

| ❉10: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図「瀬沢村枝郷」と付記される。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 天正10年(1582): 「おつこつ」(家忠日記、富士見町史 上巻 史料編,1991)、ほか。 |

| ❉12: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図では「乙事村枝郷」と付記される。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 享禄元年(1528): 「蘿木ノ郷ノ内小東ノ新五郎屋敷」(蘿木ノ郷 = 蔦木郷、神使御頭之日記、茅野市史 史料集 中世・近世・近現代,1991)。 |

| ❉14: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図では「田端村枝郷」と付記される。 |

| ❉15: | [中世〜織豊期] 天正12年(1584): 「蔦木内合五貫文」(諏訪頼忠宛行状、富士見町史 上巻 史料編,1991)。 |

| ❉16: | 天正6年(1578): 「大宮之一御柱」「山出之人足」「蔦木・原両郷」・「前宮一御柱 伊賀良庄」「山本郷」「中閞郷」(上諏訪造宮帳、新編信濃史料叢書 第2巻(1972)。 |

| ❉17: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図では「上蔦木村枝郷」と付記される。 |

| ❉18: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図では「木間村枝郷」と付記される。 |

| ❉19: | 現在の表記は「とちノ木」。 |

| ❉20: | 元禄郷帳・国絵図ではさらに「古ハ木間新田」と付記される。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 永禄9年(1566): 「木之間之郷」(穴山梅雪等奉書、富士見町史 上巻 史料編,1991)。 |

| ❉22: | 現在の表記は「木之間」。 |

| ❉23: | 元禄郷帳・国絵図では「古ハ先能村」とも付記される。 |

| ❉24: | [新田・分村] 諸郷帳等では元禄郷帳から含まれる (富士見町史 上巻 本文編,1991)。 |

| ❉25: | 天保国絵図のみ「木間村枝郷」と付記される (元禄郷帳・国絵図・天保郷帳では何も付記されない)。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 天正17年(1589): 「甲州」の「上敎來之鄕」「下敎來之鄕」(伊奈忠次知行書立、新編甲州古文書 第2巻,1968,1988)。 |

| ❉27: | [中世〜織豊期] 永禄4年(1561): 「六十三番 黒坂の禰き・小淵の澤の禰き」(中黒は筆者が補う、武田晴信禁制、新編甲州古文書 第1巻,1966)。 |

甲斐・信濃の変動前の国界の位置については諸説あり、『富士見町史 上巻』(1991) の第4編 第2章 (執筆担当: 山田邦明) (❉28) と『堺川の位置をめぐって』(1990, 笹本) (❉29) に詳しく、また網羅されている。議論についてもほぼ出尽くしているかと思われるので、ここでは本稿におけるその考え方をまとめておく。

本稿における変動前の国界は以下の各説に相当する。

| ➤ | 『諏訪史蹟要項 8 富士見村篇』(1955/1996): 「天文九年堺十八ケ村が諏訪領とならざる以前の甲信の境界 a、立場肘曲り—糠塚—神戸あらい坂—麦日向見通シ b、立場肘典り—栗生の細尾迄」 |

| ➤ | 『下伊那史 第4巻』(1961): 「旧甲信国境は凡そ北、八ケ嶽連峯中の権現山より立沢川の谷に沿い、今の本郷・原両村境を下り、南、南原 (本郷村) 附近より入笠山を見通した線」(❉30) |

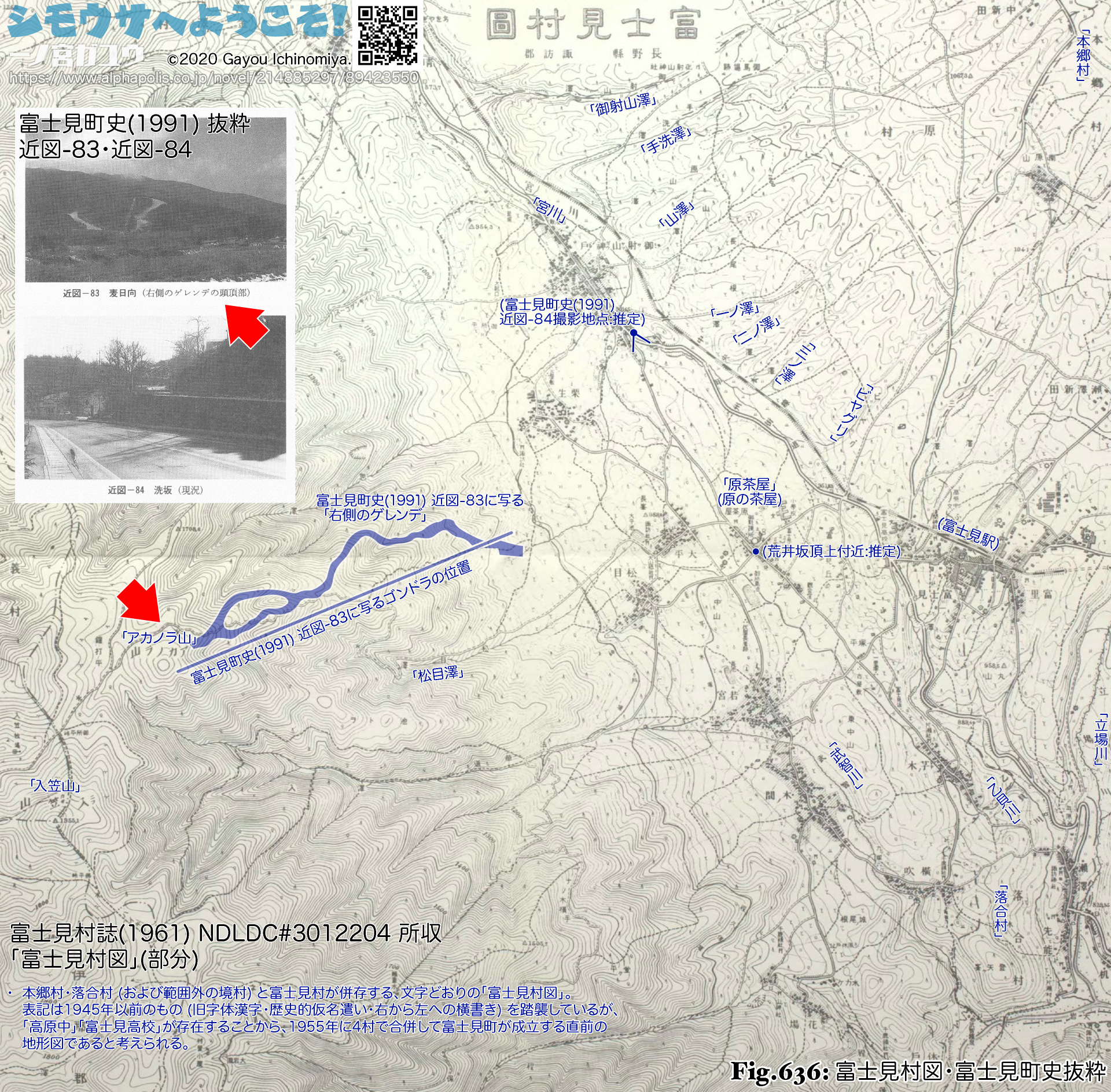

| ➤ | 『富士見村誌』(1961): 「入笠山の東に位する赤のら山の峯から、立場川の肘曲りを見通して、この二点を結んだ一直線を甲・信の境と定めていた」 |

まず、中小河川や大河川であってもその上流部では、水域は一体的に把握され、流路が境界にはならないことが多い。【(9) 木曽の変遷】 【(10) 伊師の変遷】 【(14) 白山麓十八か村の東谷・西谷の変遷】 【(17) 根羽村の変遷】 【(20) 依上保の変遷】で変動した範囲や、最初に地域名だけ取り上げた大寸又 (千頭・井川、遠江・駿河) などが相当する。それぞれの地域が一体化した要因は、外的か内的か、また時代背景などさまざまだろうから一概にはいえないし、多分に相対的なものだが、河川がもはや移動の制約にならない一方、わずかな谷底平野は奪い合う対象にならず、分け合う要素にしかならなかっためだとはいえるだろう。

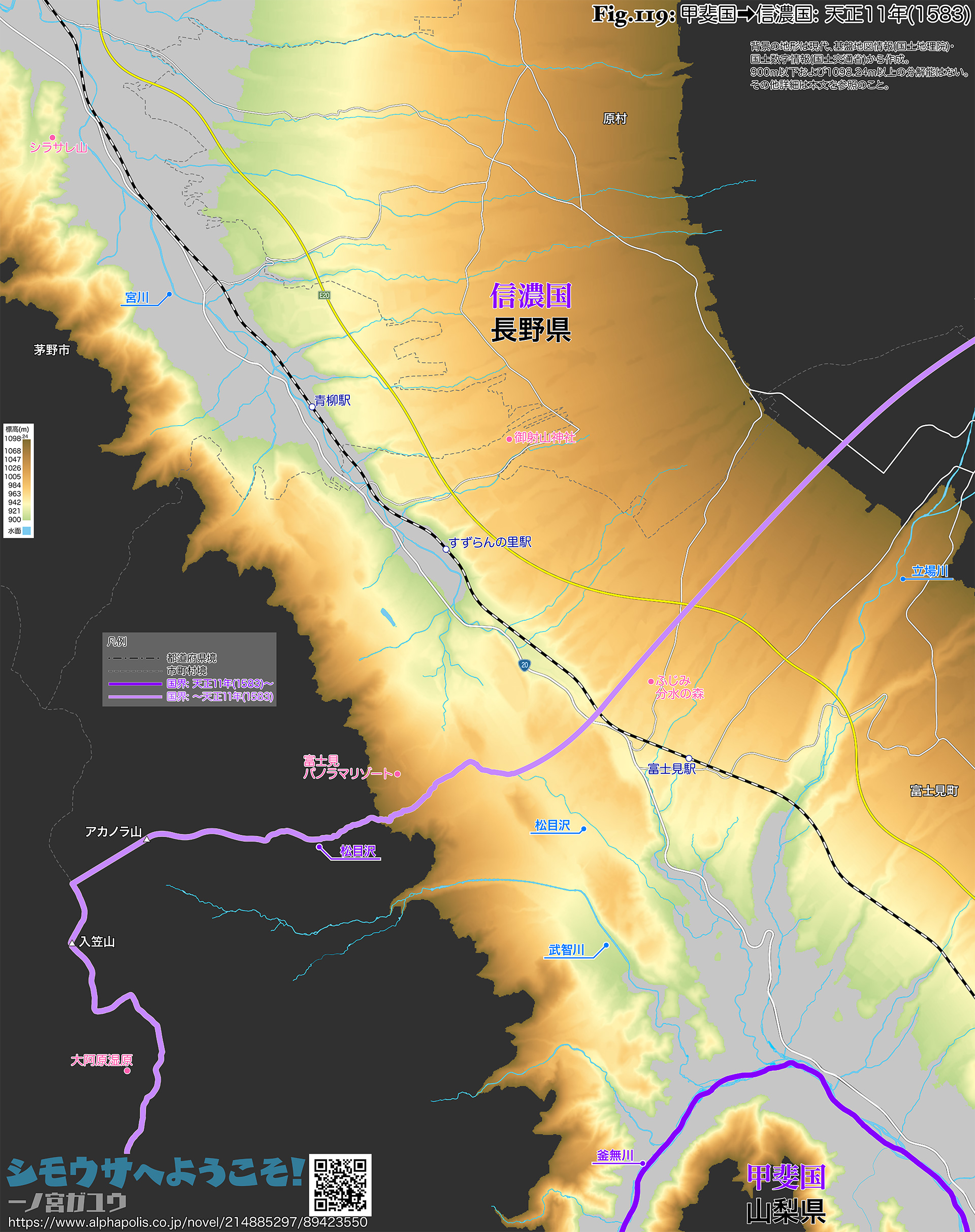

立場川も例外ではない。立場川の谷はよく目立つが、それはマクロ的な視点で上空から見下ろしていたり、あるいは谷そのものを橋梁で越えることを前提としているからだろう。下流部では谷はよく開けて田畑や集落として利用されているし、立場川の流路それ自体は小さく、移動の制約にはなるとは考えにくい。一方で十分に広いわけではなく、生活領域は後背の斜面・原野 (里山) ともども両岸で一体である。変動前の国界が定まったころに何らかの勢力が両岸で拮抗していたら、立場川が境界になり得たかもしれない。しかし江戸期に新田開発が進行する以前、西側は八ケ岳山麓の原野であって空白地帯だった。「原山 (神野)」と呼ばれる諏訪大社 (諏訪神社) 上社の神域として利用されるくらいであり、神域といえば強い権威を感じるが、空白地であることには変わらない。

それでは本稿で示した変動前の国界の妥当性はどこにあるのだろうか。

甲府盆地と諏訪盆地の間に険しい峠は存在せず、回廊状に接続した部分に移動を制約する地形も、よく目立つ地形も存在しない。したがって、地形だけに着目すればここに何らかの境界が生じる要因は見当たらない。しかし双方から勢力が伸びて、なお空白として残るところにも境界は生じる。たとえば上総・下総では、長く洪積台地の台地面 (原野) そのものが漠然と国界として把握され、明確化されるのは新田・牧・鷹場としての活用が進行する近世に及んでからである (【(2) 9世紀はじめの下総国】を参照)。回廊部分における甲斐・信濃の国界も、水利に恵まれない、東西どちらの水系も尽きる分水嶺の原野が国界と捉えられていたのだろう。これは江戸期に開発された新田の分布からも見て取れる。

『神使御頭之日記』によれば、享禄元年(1528) の武田信虎・諏訪頼満の衝突について、

「八月廿二日ニ武田信虎堺ヘ出張候テ、蘿木ノ郷ノ内小東ノ新五郎屋敷ヲ城ニ取立候、同廿六日青柳ノ下ノシラサレ山ヲ陣場トシテ、安芸守頼満・嫡子頼隆対陣ヲ御取候テ、同晦日ニ神戸堺川一日ノ内ニ二度合戦候テ、朝神戸ニテハ諏方負候、晩堺川ニテ諏方打勝」

とあり、頼満は朝に神戸で負けたが晩には「堺川」で勝ったと記している。この「堺川」は分水嶺上を流れる現在の松目沢と考えられ、松目沢が流れていたから国界が定まったわけではなく、国界の上を流れているから目印として「堺川」と呼ばれたのだろう。以下は標高900〜1,100メートルを強調して示したものである (標高900メートル以下と 1,100メートル以上の分解能はない)。わずかに高い地形 (森) が対峙し、その間を松目沢の本流が流れているが、その部分が分水嶺である。

回廊部分の両側のうち、まず東側 (北側) については、回廊部分の国界が延長されるかたちでさらに漠然と把握されていたものと思われる。もっとも、この国界も八ケ岳の裾野を放射状に流れ落ちる沢の分水嶺であり、地形的な妥当性をともなう。「肘曲り (臂曲り)」から先は立場川の谷である。次に西側 (南側) については、松目沢をさかのぼった先は南アルプス (赤石山脈) の稜線である。

立場川の全体を変動前の国界とする立場の場合、それ以外 (西側) は釜無川であるとされる。これは境界の連続性からほかに選択肢がないからだろうが、変動後の国界が甲六川であって、またその合流地点から釜無川をさかのぼることに一貫性を求めているように感じる。ただ、敢えて同じように考えるとすれば、 2,000m級の山々が連なる南アルプスに南方からずっと続いている甲斐・信濃の国界は、鋸岳付近で急に釜無川の谷へ転じるのではなく、そのまま釜梨山へ続くほうが一貫している。視線の動きも川をさかのぼるばかりなく、より柔軟にしたほうが望ましいだろう。

甲斐の武田氏と信濃 (諏訪) の諏訪氏は古くから対立関係にあったようで、史料に確認できるものでも寛正5〜6年(1464〜1465) に諏訪氏が甲斐に攻め込み、文正元年(1466) は武田氏が返り討ちにしている。その後、武田信虎と諏訪頼満の代になって享禄元年(1528)・同4年(1531)・天文元年(1532) に交戦したが、この天文元年(1532) のときに信虎は甲斐国を統一し、これによってか天文4年(1535) 両者は和解し同盟関係になった (❉31)。また、天文8年(1539) には諏訪頼満の死去にともない孫の頼重が家督を継ぎ、同9年(1540) 信虎の娘・禰々を迎え入れた。

武田信虎が娘・禰々を諏訪頼重へ嫁がせるにあたって「境方18か村」(境方十八箇村) を化粧料として持たせた、という伝承が残っている。江戸後期の国学者・小山清庸は、この「境方18か村」の村々として『栗林換録』に以下を挙げている (❉32)。「稗ノ底高ニ入」は割注である。

乙事・田端・先達・池之袋・高森・葛久保・小東・円見山・立沢 (稗ノ底高ニ入)・上蔦木・下蔦木・机・平岡・神代・瀬沢・休戸・木之間・大片瀬

ほかにも多少のバリエーションはあるようだが、上記でも「稗ノ底高ニ入」とある稗底村 (最終的に全村民移住し消滅) やそれ以前に消滅した大片瀬などの出入りや、上下の蔦木や枝郷をどう数えるかといった程度だろう。また、いずれにせよ重要なのは内訳の詳細ではなく、「境方18か村」として一体的・集合的に捉えられていることにある。この「境方18か村」の範囲は本稿が考える国界の変動域に相当する。

なお「化粧料」やそれによる時期については伝承以上の信憑性は期待できない。同様の伝承は、ほかに【(17) 根羽村の変遷】で参考に取り上げる野原村や、肥後・筑後国界の四箇村 (❉33) にもあり、木曽が元和元年(1615) に幕府直轄領から尾張藩領になったことさえ「化粧料」と結びつけられている (❉34)。

幸福家文書の『甲斐国御檀家由緒略記』(❉35) には、

「信濃國蔦木郷18か村は、武田家の旧領なので、甲斐国同然に古くより御祈祷」

(信濃国蔦木郷十八ケ村ハ、武田御家之御旧領ニ付、甲斐国同前ニ古来ゟ御祈祷)

とあり、同系統の天保12年(1841) 伊勢神宮の御師・幸福出雲が幕府に提出したという由緒書 (❉36) にも、

「信州諏訪郡蔦木郷18か村については信玄公のころはその所領であったので」

(信州諏訪郡蔦木郷十八カ村之儀ハ信玄公御代御領分ニ付)

とあって同様の説明をしている。

幸福出雲は伊勢神宮外宮の御師であり、信玄の時代には城下 (古府中) に屋敷が与えられ、のちに移り住んだ江戸期の城下 (新府中) の町は伊勢町と呼ばれるようになったという (❉37)。「蔦木郷18か村」の内訳は文書からはわからないが、内容から「境方18か村」と同じ範囲を指していると考えられ、やはり一体的・集合的に把握され、また特殊な地域であることを示している。

『神使御頭之日記』は享禄元年(1528) の武田信虎・諏訪頼満の衝突について記述しており、内容はすでに引用した部分と同じではあるが、

「八月廿二日ニ武田信虎堺ヘ出張候テ、蘿木ノ郷ノ内小東ノ新五郎屋敷ヲ城ニ取立候、同廿六日青柳ノ下ノシラサレ山ヲ陣場トシテ、安芸守頼満・嫡子頼隆対陣ヲ御取候テ、同晦日ニ神戸堺川一日ノ内ニ二度合戦候テ、朝神戸ニテハ諏方負候、晩堺川ニテ諏方打勝」

とある。これによれば、信虎は「蘿木ノ郷ノ内小東ノ新五郎屋敷」を取り立てて「シラサレ山」に布陣する頼満に対峙したとあり、ここに「蔦木郷」(蘿木ノ郷) があらわれる。「蔦木郷」は近世の小東村を含むことから、上蔦木村・下蔦木村ばかりでなく、ほかに数村を含む広がりを持った地域だといえる。蔦木郷は、天正6年(1578)『上諏訪造宮帳』(❉36) でも「蔦木・原両郷」とあり、慶長18年(1613)『信州諏訪郡高辻』では、ほかが「村」の表記であるにもかかわらず「下蔦木郷」とあって、上下分村してもなお名称に郷を残している。「上蔦木□」の欠けている部分も「郷」と考えられる。「本郷」が典型だが、天保郷帳では村 (『本郷村』) であっても、しばしば初期の郷帳では郷のまま (『本郷』) のことがある。いわゆる村切によって解体されても、上蔦木郷・下蔦木郷 (上蔦木村・下蔦木村) は中世の蔦木郷の記憶を残すところだったのだろう。

また幸福出雲は実際に、文化5年(1808) に若宮新田村、天保13年(1842) に乙事・瀬沢・木之問の各村など訪れたほか、安政7年(1860) には葛久保村から寄附を送った記録が残っている (❉36)。なお「幸福出雲」は「祓名(祓銘)」と呼ばれる名跡なので、名乗っている実際の人物は時期によって異なる。

元治・慶応年間(1864〜1868) 『山田師職銘鑑』(❉38) によると、甲斐の御師 (祓銘) には幸福出雲のほか、幸福大夫・幸福数馬大夫・幸福孫大夫・幸福彦大夫・幸福孫右衛門の幸福系、大主大夫・大主徳屋大夫・大主長左衛門・大主源大夫の大主系、および大西助大夫がいて、大主幸福大夫という御師もいる。また甲斐・信濃の両国 (甲州・信州) の御師として久保倉但馬・久保倉金吾大夫がいる。江戸中期ごろの「皇室・公卿・幕閣・大名の師職表」(❉38) によれば、幸福出雲は郡山藩 (大和国)と黒川藩・三日市藩 (越後国) の柳沢氏、およびほか 6つの大名の御師でもある。御師は氏族との関係で成り立っていたとみられ、幸福出雲が柳沢氏付であるのも以前からと考えられるが、甲府藩のときに縁ができたのか、それより前になるのか (❉39) はわからない。

諏訪 (高島藩) の御師は御炊太夫で、具体的に諏訪安芸守 (❉40)・因幡守 (❉41)・伊勢守 (❉42) の寄進を確認でき、長く関係性があったとみられる。忠晴の大納戸日帳 (❉43) にも言及がある。信濃の御師としては「山田師職銘鑑」に久保倉のほか、松井九兵衛・松木館八郎大夫・松葉二郎大夫が載っており、ほかに諏訪では久志本神主 (❉44)、伊那付近では小倉四郎大夫 (❉45) の活動も散見される。

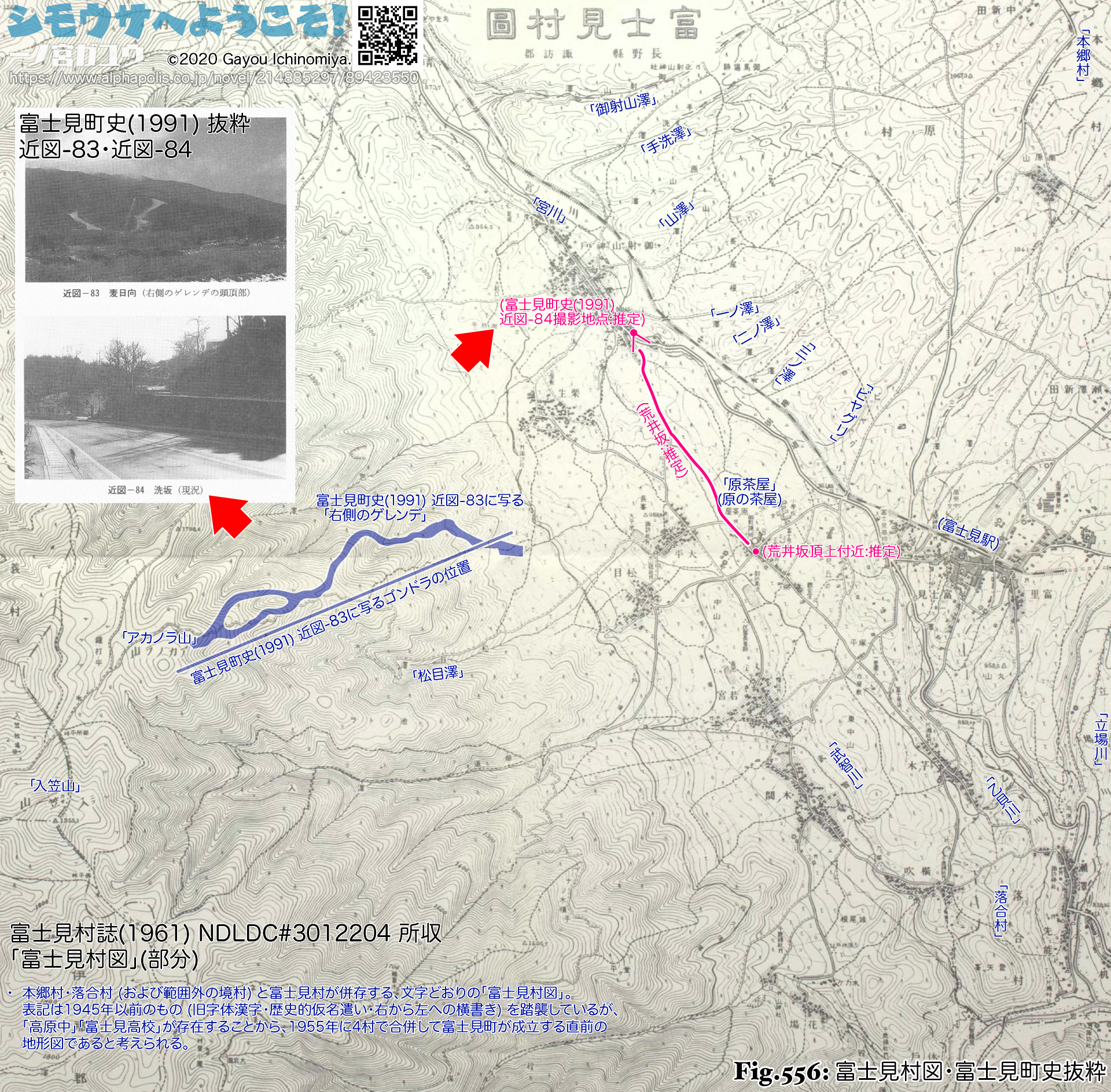

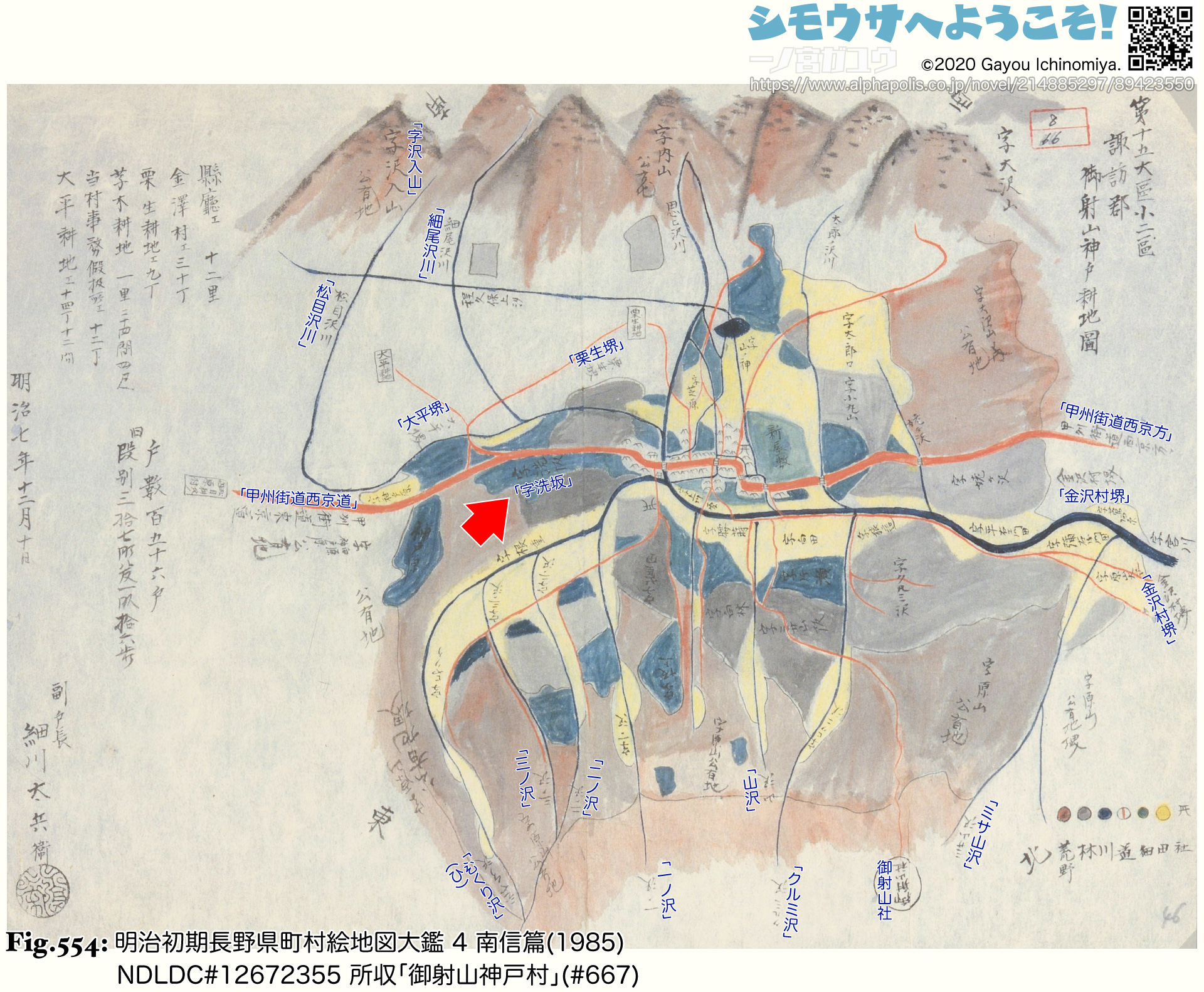

[あらい坂 (荒井坂・洗坂)]

文政8年(1825) 裁許の山論にみられる地名で、文政7年(1822)『乍恐奉願上口上書之事』 (❉46) に、

「原山大境は荒井坂から糖塚・三本栂・立場川臂曲りを見通し」

としてあらわれる (❉47)。この山論は八ケ岳山麓の入会地を巡るもので、北部60村 (金沢村・菖蒲沢村・大沢新田村・中新田村など) と南部10村 (瀬沢村・瀬沢新田・机村・先能村・木間村・横吹新田・若宮新田・芓木村・松目新田・大平新田・栗生新田村)(❉48) が対立した。国界の変遷とは直接の関係はないが、どれも境界として意識される場所だったとみられる。

まず「荒井坂」については、『富士見町史 上巻』(1991) は「現在の洗坂か」としているが、詳細な位置情報を示していない。ただ「洗坂 (現況)」として掲載している写真は「富士見パノラマリゾート入口」交差点付近で国道20号から分岐する旧甲州街道の入口なので、同地点から峠 (原の茶屋) までの急坂と考えられる。

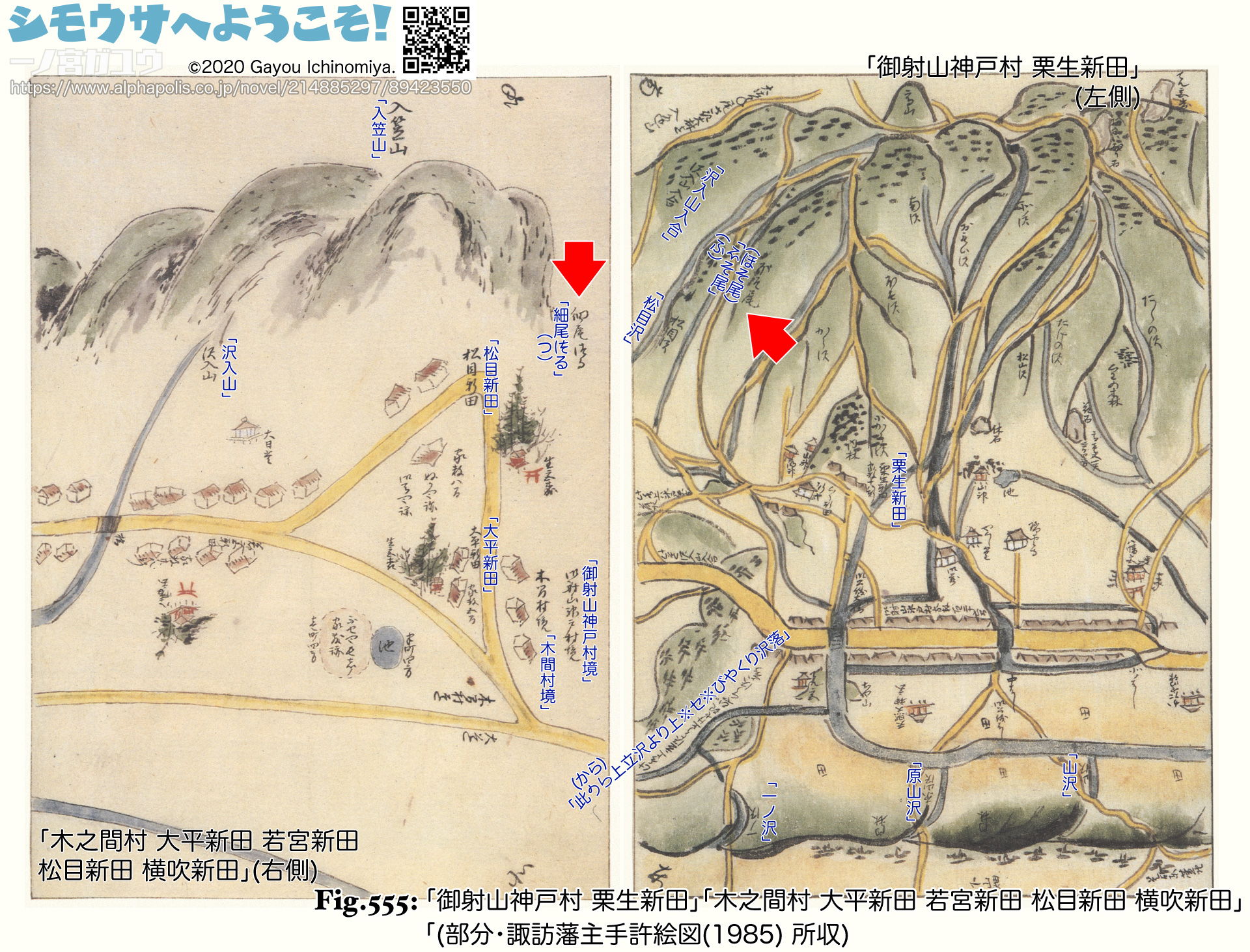

郡村誌付帯の御射山神戸村絵図にもその付近の甲州街道脇に「字洗坂」という地名がある。

郡村誌付帯の御射山神戸村絵図にもその付近の甲州街道脇に「字洗坂」という地名がある。

別の争論 (桑畑一件) では「洗坂」とある。

別の争論 (桑畑一件) では「洗坂」とある。

[糖塚 (糠塚)]

「瀬沢新田原に設けられた糠塚」 (❉36) といい、瀬沢新田村の西の原に築かれた境塚のひとつと考えられる。『富士見町史 上巻』(1991) と『諏訪史蹟要項 8 富士見村篇』(1955/1996) は「糠塚」、しかし町史の前身となる『富士見村誌』(1961) を含むほかは「糖塚」。直接関係はしないが原村には「糠塚」という地名が存在し (❉49)、地名で使用される文字としては「糖」(あめ/トウ) よりも「糠」(ぬか/コウ) のほうが明らかに多いが、それゆえの読み誤りもあり得るので何とも判断しがたい。いずれにせよ、人工物なので現存しているとは思えず、位置の特定ともども詳細は追えない。

[三本栂]

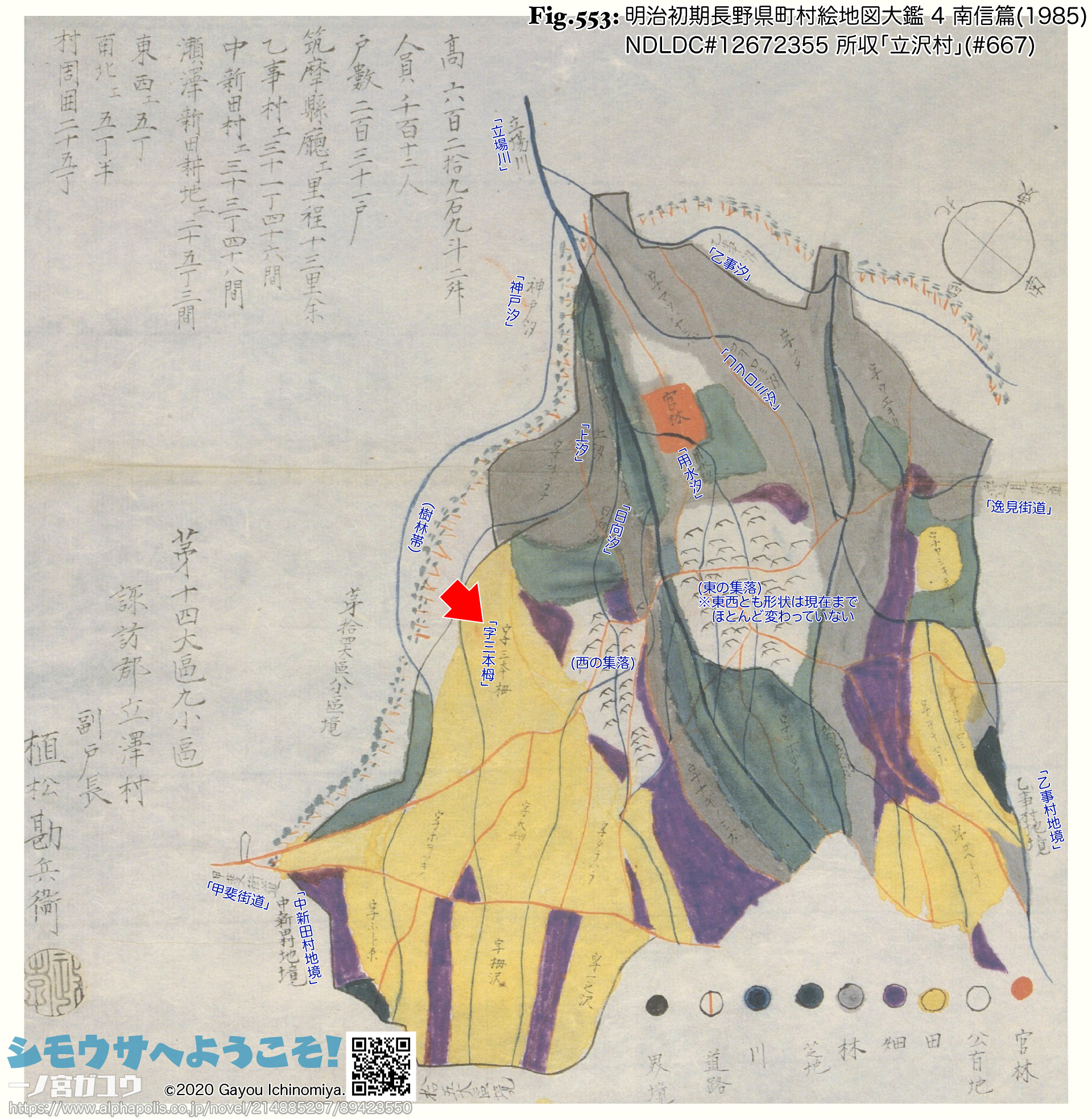

『富士見町史 上巻』(1991) で略図上に相当する位置が示され、郡村誌付帯の立沢村絵図にも同じような位置に「字三本栂」がある。

三本の栂 (つが/とが) の木があって目印にされていたのだろう。一部『三木栂』とあるのは誤字と思われる。

三本の栂 (つが/とが) の木があって目印にされていたのだろう。一部『三木栂』とあるのは誤字と思われる。

[肘曲り (臂曲り)]

西へ流れる立場川が南へ方向を変えるあたり、谷がやや広がる周辺を指しているものと考えられる。現在の立沢 (近世 立沢新田村) 集落の上流部であり、この付近から谷に人の営みが観察され、また人口の分水路 (汐) が両岸へ放射状に伸びる地点で当たる。

谷底を流れる立場川の水を谷の上 (外) の農耕地へ導くためには高低差を克服しなければならない。このため、分水路の取水地点は実際にはもっと上流にあり、広がりつつあるとともに緩やかになりつつある谷の斜面を水平を保って流れ、谷が自ら低まるのを待ってようやく抜け出ている。「肘曲り (臂曲り)」はこうした分水路を築いた人々が谷底の景観から名付けたのだろう (地形の全体をマクロ的に見下ろして名付けたわけではないだろう)。

立場川に重なる現在の富士見・原の町村境も、ここから下流は西へ外れている。地形も「肘曲り (臂曲り)」の標高を前後して変わり、裾野 (原) といえるのはここまでであって、山頂に向かっては険しく山岳地帯である。

[麦日向・赤のら山]

「麦日向」は、文政7年(1824) 高島藩が桑畑開発を奨励したことをきっかけに複数の村々を巻き込んで発生した争論 (『桑畑一件』) にあらわれる地名。『富士見町史 上巻』(1991) によれば、富士見パノラマリゾートの写真を示した上で「右側のゲレンデの頭頂部」とあるので、「アカノラ山」またはその付近を指しているものと思われる。アカノラ山は『富士見村誌』(1961) の「甲・信の境」にも「赤のら山」としてあらわれる。

[細尾]

複数の争論にあわわれる地名。目印として広く通用していたようで、『諏訪藩主手元絵図』の「御射山神戸村 栗生新田」の左端 (南端) と「木之間村 大平新田 若宮新田 松目新田 横吹新田」の右端 (北端) にも記載されている。松目沢の北側の尾根のひとつ。

国道20号の茅野市コミュニティバス・木舟入口バス停付近から西を向くと、『諏訪史 第3巻』(1954) の写真「しらざれ城址」と同じ山が見える。宮川の曲流部が山をえぐるような地形であり、確かに山城に向いている。

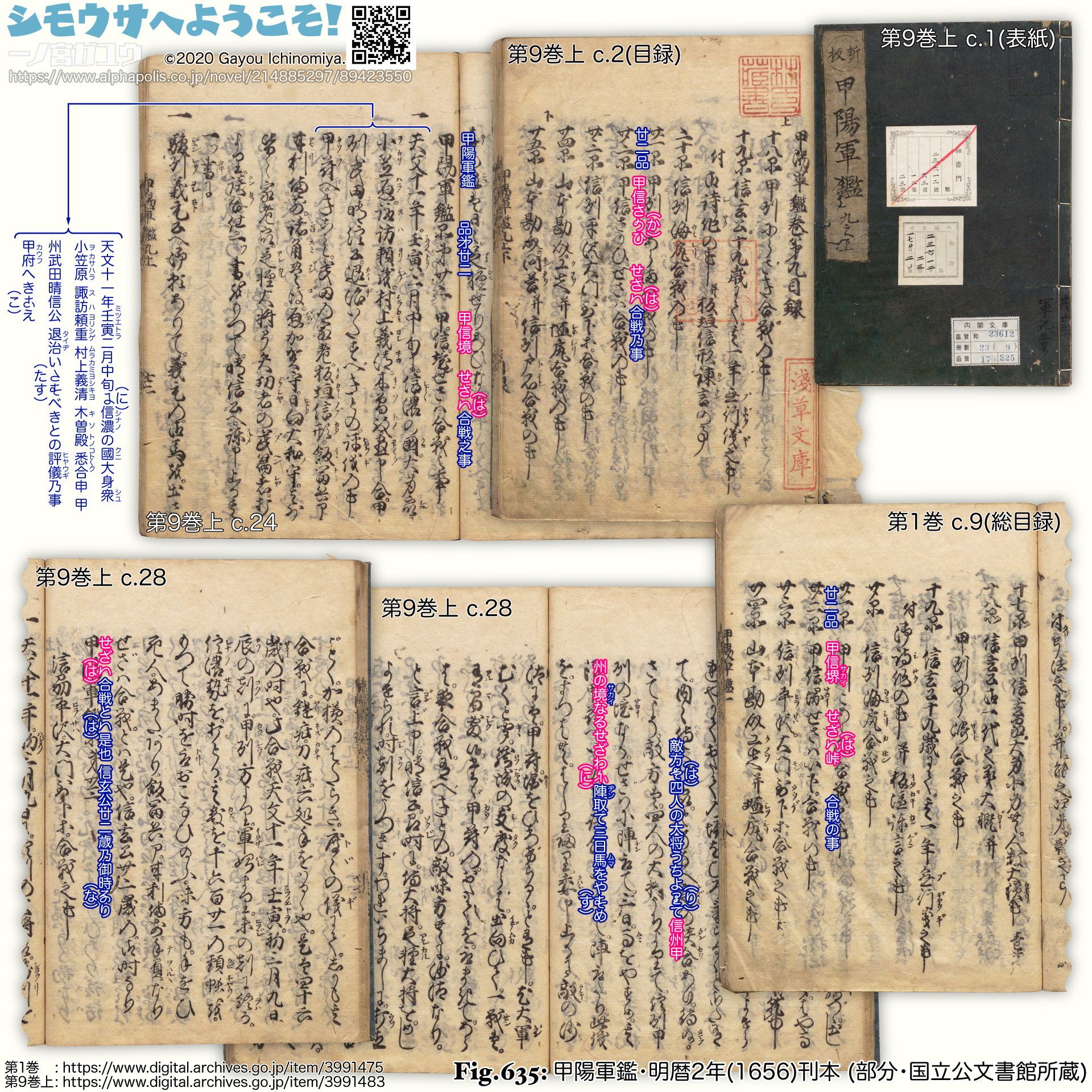

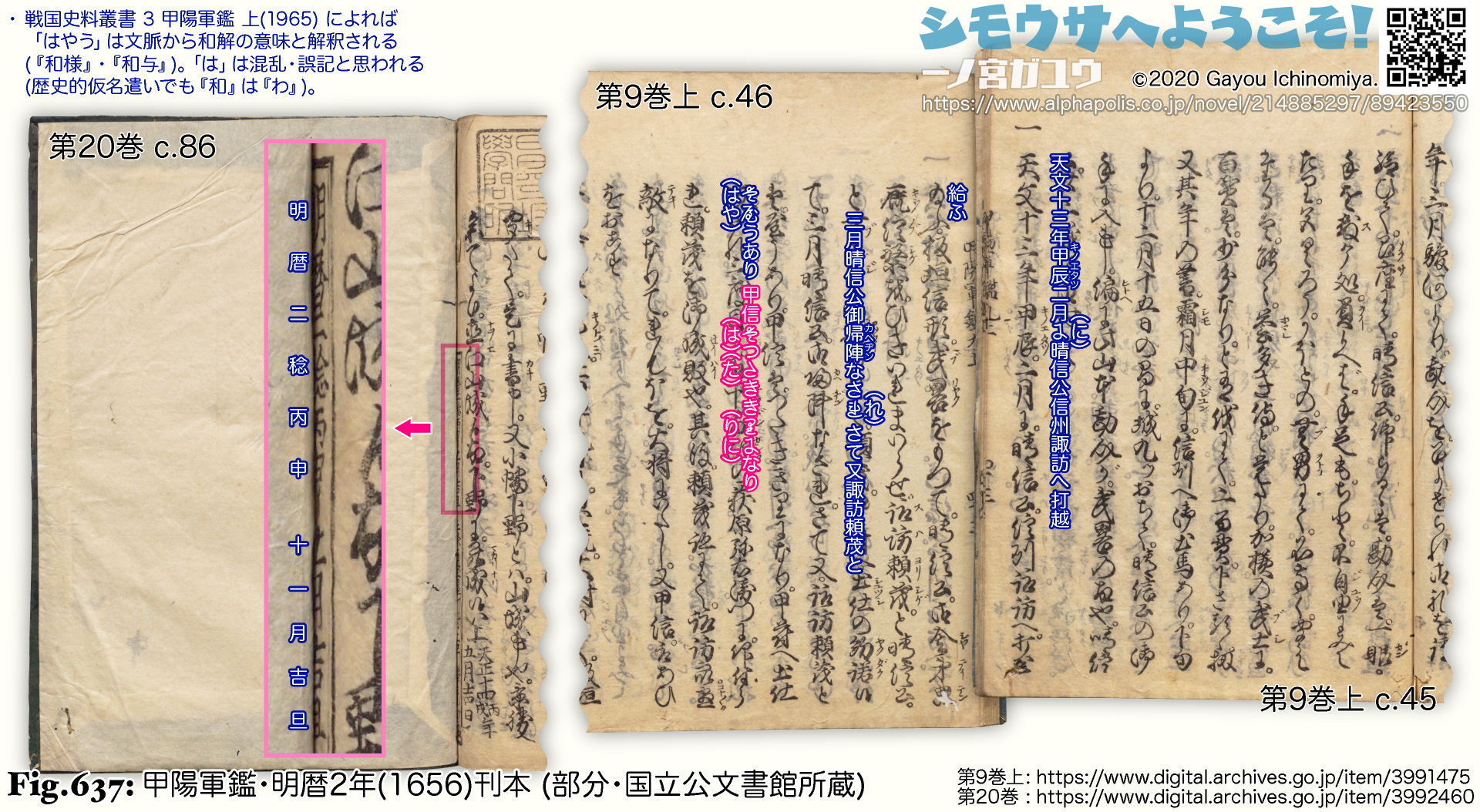

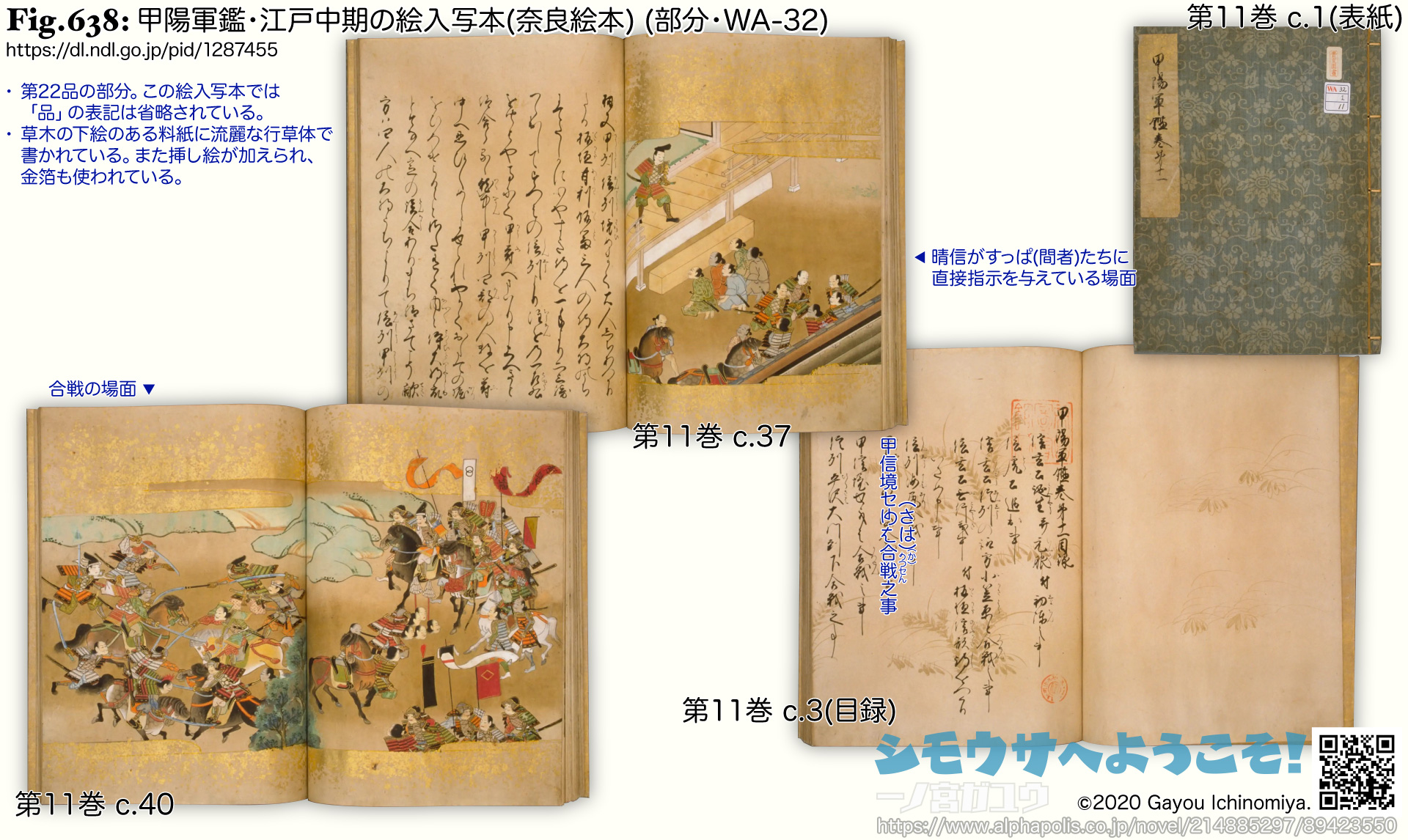

甲陽軍鑑は、武田氏の家臣・高坂弾正昌信の著述か口述かを原本として複数の人物が書き継ぎ、最終的に小幡景憲が元和7年(1621) までに完成させたとされる軍学書。武田信玄・勝頼の事跡 (とされるもの) を借りて甲州流の兵法や武家の心構えなどを説いている。成立の経緯には諸説ある。

第22品 (『品』はエピソードの単位) によれば、天文7年(1538) 3月、武田晴信 (信玄) は父・信虎を追放し、その直後に諏訪頼重との交戦が発生した。戦いは翌天正8年(1539)にも数度繰り返され、天正11年(1542) には「甲信境」の「瀬沢で合戦があったという。

またその後、天文13年(1544) 2月に信玄は頼重を降参させ、和議を結んで

またその後、天文13年(1544) 2月に信玄は頼重を降参させ、和議を結んで

「甲信は蔦木切りになり」

(甲信𛂢(❉50)つ𛁠きき𛃶𛂌なり)

と、つまり甲斐・信濃の国界は蔦木付近になった、という。

しかしこれは一般に史実として知られることとは異なる。天文10年(1541) 6月に信玄は信虎を追放、天文11年(1542) 6月に諏訪へ侵攻し、7月に頼重を滅ぼした、というのが信頼できる史料に基づく推移である。このように史書として書かれている部分には、信頼性の高いほかの史料と比べると異なる部分が少なくなく、物語 (軍記物) と考えたほうが望ましい。武家の心得やそれをいかに信玄・勝頼が体現したのかを伝えるために、また読者の興味を引き付けるために構成されたのだろうか。第22品も、駿河 (父・信虎を追放した先) の今川義元氏を頼ることなどを進言する家老たちに対して、

「若気なりというども晴信に一入任せおかれ候へ」

(𛄌𛀚け𛂂りといふと𛃙晴信𛂌一入任を𛀚𛄀候へ)

といって (❉51)、若い晴信が巧みな計略で見事に敵を撃退したというのが主題で、晴信が戦術を説き、そして展開される場面が大部分を占める。

これは知識層ばかりでなく一般の読者にも受け容れられ、歌舞伎や浄瑠璃の題材にされて諸文芸にも影響を与えたこと (❉52) や絵入写本 (奈良絵本) (❉53) が残ることからもからもうかがわれるし、生き生きと文字どおりに劇的に描かれた物語は実際に面白い。

またこれは甲陽軍鑑の史料的価値を低めるものでもない。

またこれは甲陽軍鑑の史料的価値を低めるものでもない。

瀬沢付近には「血ケ原」や「九ツ塚」といった、この合戦に関連付けられた地名が残っているという (❉54)。これについても伝承として全否定するのもおかしいが、伝承以上のものといえる材料もない。歌舞伎の題材になるほど広く知られた甲陽軍鑑のエピソードがいわば逆輸入されて生まれたものではないだろうか。地理的にも、起伏が少なくどちらから見ても同じような堺川 (松目沢) よりも、立場川が釜無川に合流する複雑な地形にあって、なおかつ甲州側から見れば勢いよく下ってくる相手を迎え撃つという構図の瀬沢のほうが劇的な展開を想像できる。「境方18か村」に紐付く「化粧料」も甲陽軍鑑からいつのまにか取り込まれたものかもしれない。

『神使御頭之日記』は、享禄元年(1528) から天文23年(1554) まで、諏訪大社上社の祭礼を担った郷と関係する情報、および諏訪に関係する事件等を書き留めた私記 (❉55)。その享禄元年(1528) の出来事 (武田信虎と諏訪頼満の衝突) と「堺川」ついてはすでに取り上げたとおりだが、天文4年(1535) の和解についても以下のように記述している。

「武田信虎ト碧雲斎於堺川ニ参会、当社御宝モタセラレ、於堺川ニ御宝鈴ヲ被仰候」(中略)「信虎・碧雲両所ノ間ニテ神長申立ツカマツリナラシ申候、堺川マテ御宝御越候事往古ヨリ是始ニ候、彼川ノ北ノハタテナラシ申候」

これによれば、武田信虎と碧雲斎 (諏訪頼満) が「堺川」で参会するにあたり、前例のないことだったが、諏訪大社上社の宝鈴が北の川辺まで持ち出されて両者の間で鳴らされたという。この「「堺川」は同じ私記の近い時期に記されている以上、享禄元年(1528) の「堺川」と同じ川を指していると考えられる。なお現存する宝鈴は鉄鐸を 6つ束ねたものであり (❉56)、おそらく当時も同じようなものだっただろう。

『神使御頭之日記』の堺川 (松目沢) は諏訪地域か、もっと狭ければ諏訪大社上社が認識するだけだったかもしれない。諏訪大社上社から堺川へは距離があるが、御射山神戸やその後背の原山 (神野) の存在からいえば心理的に近しいものだったかと想像される。

『甲斐国志』は松平定能編纂による甲斐国の地誌であり、文化11年(1814) の完成である。第47巻に、

「立端川以南甲陸澤以北ヲ、里人ハ南ミ山裏トモ界筋トモ云、拾八村高壹萬石餘諏訪因幡守領分ナリ。端川ハ古ヘ界河ト云即チ甲信ノ界是ナリ」

とある (句読点は筆者が補う。『端川』は『立』の脱落)。つまり、立場川から甲六川の間を里人は「南山裏」や「界筋」といって 18村が含まれ、また立場川は古く「界河」といって甲斐・信濃の境だった、という。

一般に近代より以前、川は地域によって異なる名前で呼ばれることが多く、反対に同じ名前で呼ばれたとしても、話者が指すのは関心のある部分に限られ、全体を普遍的に説明するのは地誌などに限られる (後者は現代でも同じかもしれない)。したがって「境方18か村」と同じ概念と考えられる「界筋 18村」(界筋拾八村)」と並立する以上はここでの立場川は「肘曲り」付近より上流に限られる。なお、

「武田信虎ノ時信州ニ屬スト後ニ墾辟セシ村里ヲ拾箇新田ト稱ス」

ともあり、武田信虎のとき信州に属するようになった、として国界の変動時期は「化粧料」や甲陽軍鑑と同じである。また、その変動後に開墾された村は「10か新田」(拾箇新田) と呼ばれたという。

『長野県町村誌』にも関係する記述がある。落合村 (❉57) には、項目「境川」に「一名立波川」(中略)「昔甲信の境と云う。國界たるを以て境川と號く。中昔國境沿革して、甲六川を以て、甲信の界を定むと云ふ」とあり、項目「古戦場」には「深志の城主小笠原長時諏訪頼茂、両旗を以て甲州へ乱入す。甲信の境、瀬沢合戦と武田記に見へたり」とあるので、明らかに甲陽軍鑑の影響を受けている。

本郷村 (❉58) には、冒頭に「里老云、往古甲斐國巨摩郡たり。今の立場川甲信の境たり。天文年中本郡に屬す」とあって、この「立場川」も位置関係や「天文年中」から落合村と同じかと思われる。境村 (❉59) には、冒頭に「本村古時、甲斐國巨摩郡に屬す」とだけあり、変動後の国界である甲六川に接しても立場川とは接しないことから、伝承も記憶も薄いとみられる。

これらに影響を与えているものに「御証文」がある。寛永年間(1624〜1644) のころ、甲斐国 巨摩郡 逸見筋 (❉60) の小淵沢村と信濃国 諏訪郡 蔦木村 (近世 上蔦木村・下蔦木村) ほか 8村の間で、八ケ岳山麓の入会地をめぐって争論 (山論) が起こり、正保2年(1645) 幕府から、

「長谷沢ゟ境川迄、如先規之双方可為入相」

との裁許が下りた (❉61)。つまり「長谷沢」(甲六川の上流 (❉62)) から「境川」(立場川) までは先例のように双方入会地として利用できるとされた。ただしその後の状況から、小淵沢村が利用できたのは、厳密には山麓を横断する棒道 (❉63) で南北を分けた場合の北側に限られた (❉36)。

この結果、入会地については甲斐国 巨摩郡 逸見筋の小淵沢村が国界を越えて入ってくることが公式に認められ、変動後の甲斐・信濃国界である甲六川とは別に、入会の限界である「立場川上流」が認識されるようになった。生活に直結する重要な境界として、いわば地籍上の境界に過ぎない国界よりも強く意識されるものだったかもしれない。元禄2年(1689) 12月には、乙事村・立沢新田村でこれを明文化した史料が残っており、裁許そのものも「正保の御証文」や単に「御証文」と呼ばれ、八ケ岳山麓の入会地を利用する各村にとっては絶対的なものとして扱われた (❉36)。

なお、これらの「境川」と『神使御頭之日記』の「堺川」は通用した期間が重ならず、また認識した主体も異なっている。後者は諏訪大社上社が認識したが、国界が変動したあとは役目を終えて忘れ去られかと思われる。

『甲斐国志』の校訂本には『甲斐叢書 第10〜12巻』(1935〜1936)、『甲斐志料集成 第4〜6巻』(1934〜1935)、『大日本地誌大系 甲斐国志 第1〜5巻』(1968〜1982) などがある。NDLの書誌情報によれば、大日本地誌大系は別巻の扱いである。昭和8年(1933) 刊行の第40巻 (新編相模国風土記稿 5) から開きがあるためかと思われるが、扉 (標題紙) にはたとえば『甲斐国志 第1巻』の場合「大日本地誌大系(四三)」とあり、混乱を招いている。第41巻・第42巻は存在しないので、これは出版年の「昭和43年」のことかと思われるものの、表記の目的は不明、また各図書館の書誌情報における扱いもまちまちである。なお本稿で引用した部分だけでも「てにをは」が微妙に異なっており、国立公文書館の 2種類の写本でもこれは同じ。ただし「立端川」が「立」を欠いて「端川」となっているのはすべて同じであるので、脱落は正本からと思われる。

高島藩第5代藩主・諏訪忠林が享保18年(1733) に作成させたと考えられている、藩内各村の村絵図を集成したもの。複製が同名で昭和60年(1985) に刊行されている。

| ❉28: | 『富士見町史 上巻』(1991) は編章節ごとに執筆者が異なり、変動前の国界についての記述が全体で統一されているわけではない。ただし主題としているのはこの章に限られ、ほかは副次的に言及されるだけである。 |

| ❉29: | 『戦国大名武田氏の研究(1993)』所収。 |

| ❉30: | 同じ内容が『建武中興を中心としたる信濃勤王史攷』(1939) にもある。 |

| ❉31: | 『諏訪市史 上巻 原始・古代・中世』(1995)・『富士見町史 上巻』(1991) など。 |

| ❉32: | 『建武中興を中心としたる信濃勤王史攷』(1939)・『下伊那史 第4巻』(1961)。 |

| ❉33: | 『続 三池・大牟田の歴史』(1993)。 |

| ❉34: | 木曽山化粧料説、『長野県史 通史編 第4巻 近世1』(1987) 参照。 |

| ❉35: | 『田富町誌(1981)』所収。記載内容から江戸後期に作成されたと考えられる。 |

| ❉36: | 富士見町史 上巻(1991)。 |

| ❉37: | 甲府市史 通史編 第1巻 原始・古代・中世(1991)・同 通史編 第2巻 近世(1992)。 |

| ❉38: | 『瑞垣 112』(1977)所収。 |

| ❉39: | 柳沢氏は甲斐国 巨摩郡 柳沢郷に由緒を持ち、武田氏滅亡後は徳川氏の配下となった。江戸幕府第5代将軍・徳川綱吉に仕えた柳沢吉保のときに重用され大名となり、宝永元年(1704) 甲府藩に入った。 |

| ❉40: | 正徳年間(1711〜1716)『正徳御師名帳』、『伊勢の神宮と国民』(1975) 所収。おそらく忠晴。 |

| ❉41: | 享保6年(1721)〜安永6年(1777)『諸家師職名録』、『信濃国御厨史料とその考察』(1936) 所収。おそらく忠林。 |

| ❉42: | 天明3年(1783)『諸大名御師附』、『信濃国御厨史料とその考察』(1936) 所収。おそらく忠粛。 |

| ❉43: | 『諏訪史料叢書 巻34』(1943) 所収。 |

| ❉44: | 『茅野市史 中巻 中世・近世』(1987)。 |

| ❉45: | 『駒ケ根市誌 古代・中世編・別編年表』(1990)・『豊丘村誌 上巻』(1975) など。 |

| ❉46: | 『原村誌 上巻』(1985)・『富士見村誌』(1961)・『富士見町史 上巻』(1991)。 |

| ❉47: | 「木之間区有文書」とあるが、本文内に引用されているため原文は不明。 |

| ❉48: | 先能村は木戸口新田村、芓木村は芓木新田村。 |

| ❉49: | 『原村誌 下巻』(1993) の付録「原村地字名表」による。 |

| ❉50: | 実際にはこの u1B0A2 ではなく、別の u1B0A3 でもない「盤」の草体の変体仮名。 |

| ❉51: | 原文は明暦2年(1656) 刊本 (国立公文書館#3991483)。 |

| ❉52: | 甲陽軍鑑 原本現代訳(1980) 解説および所収の論説など。 |

| ❉53: | 絵入写本 (奈良絵本) については『国立国会図書館月報 608号』(2011年11月) の太子傳記についての解説を参考にした。 |

| ❉54: | 富士見村誌(1961)。 |

| ❉55: | 『新編信濃史料叢書 第14巻』(1976) 所収。 |

| ❉56: | 諏訪大社上社宝物殿に展示されている。 |

| ❉57: | 近世 瀬沢新田村・下蔦木村・上蔦木村・烏帽子新田村・神代村・平岡村・机村・瀬沢村・木戸口新田村。 |

| ❉58: | 近世 立沢新田村・稗底村・乙事村。 |

| ❉59: | 近世 小六新田村・高森村・池袋村・葛久保村・円見山村・先達村・小東村・森新田村・田端村。 |

| ❉60: | 本稿地図の範囲では釜無川より北の一帯。対岸が武川筋。 |

| ❉61: | 正保2年(1645)『八ケ岳山論裁許状』、『長野県史 近世史料編 第3巻 南信地方』(1975) 所収。 |

| ❉62: | 『諏訪の近世史』(1966)・『富士見村誌』(1961) など。 |

| ❉63: | 信玄が整備したといわれる直線的な軍用路 |