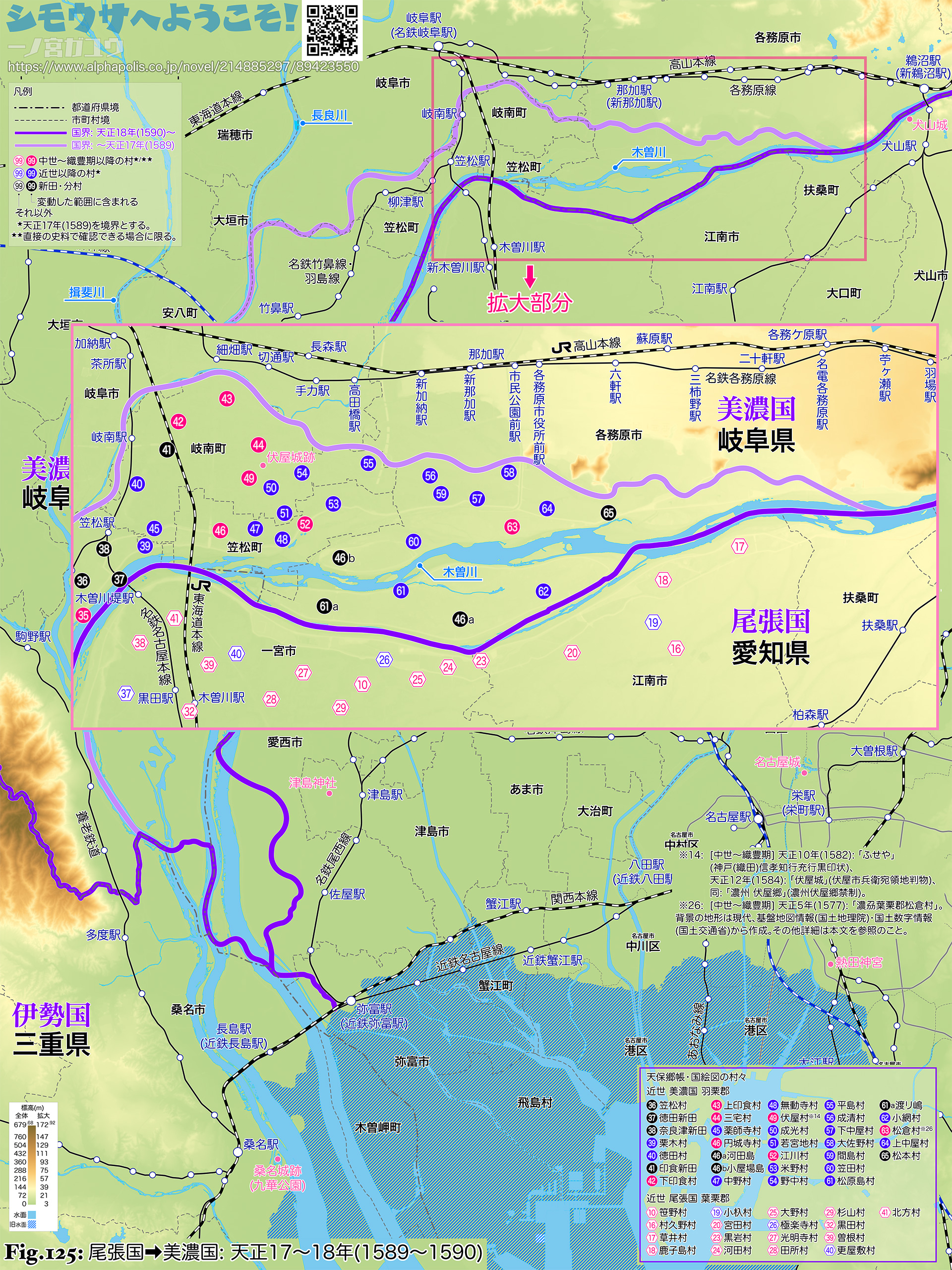

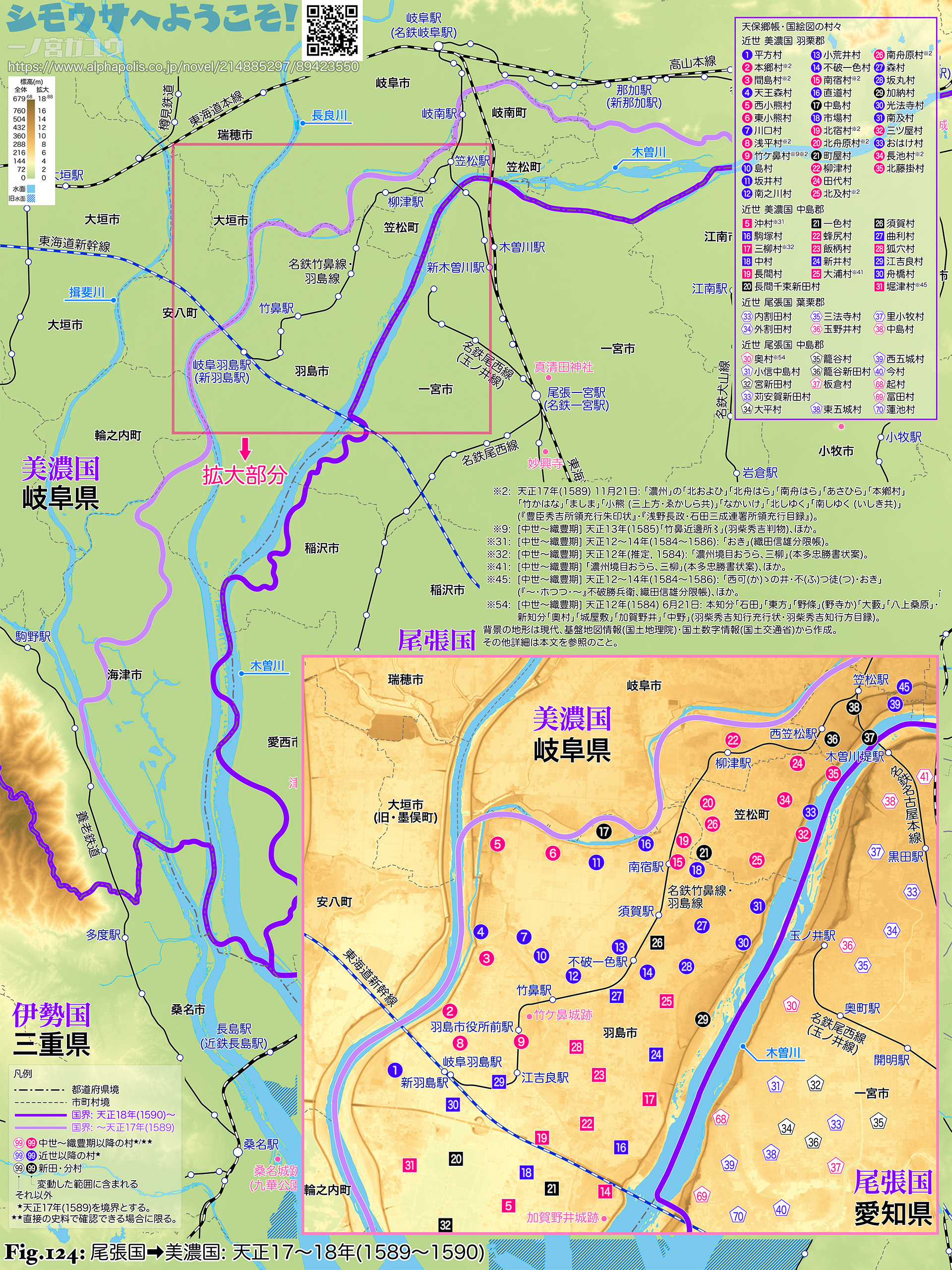

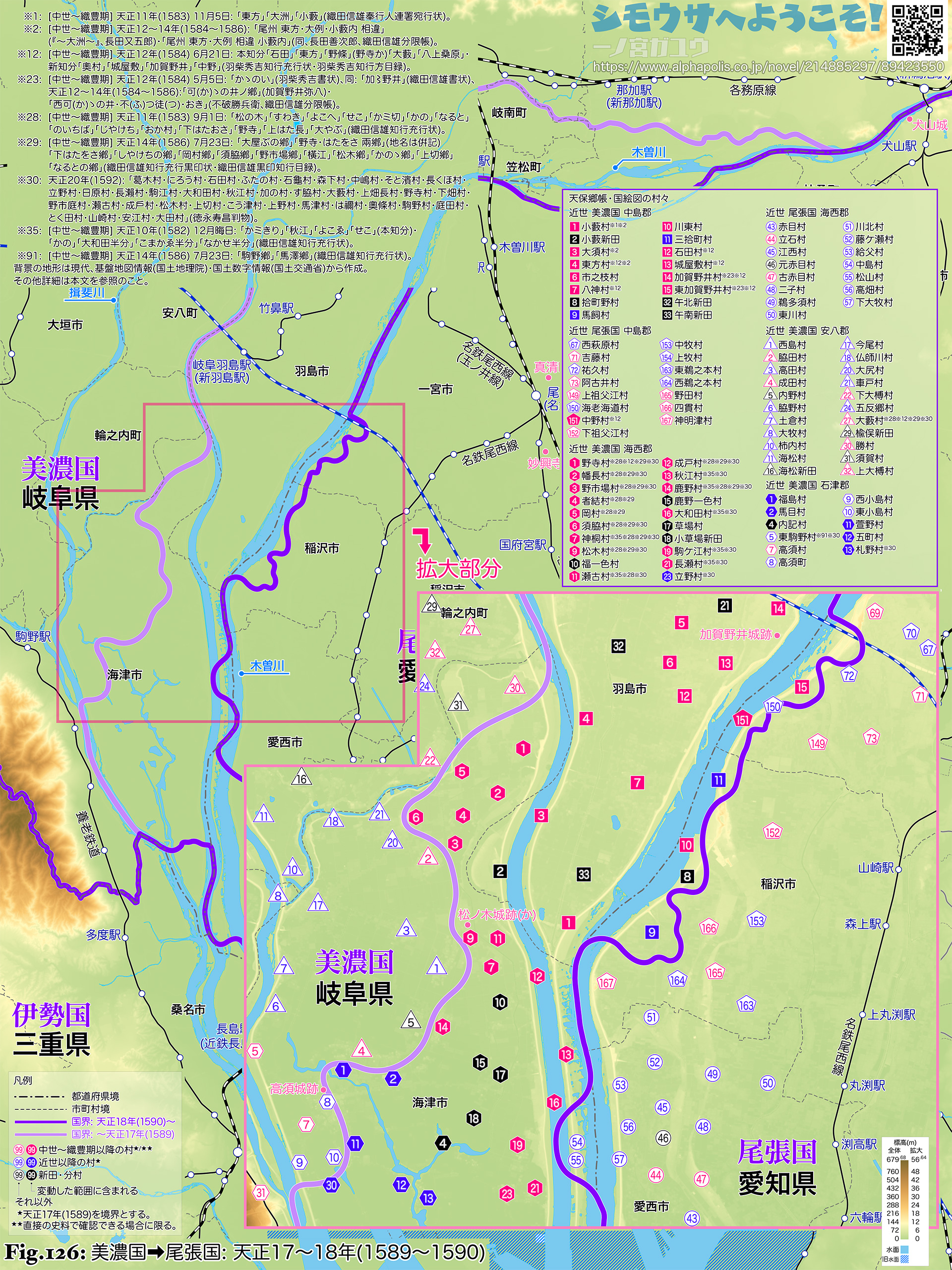

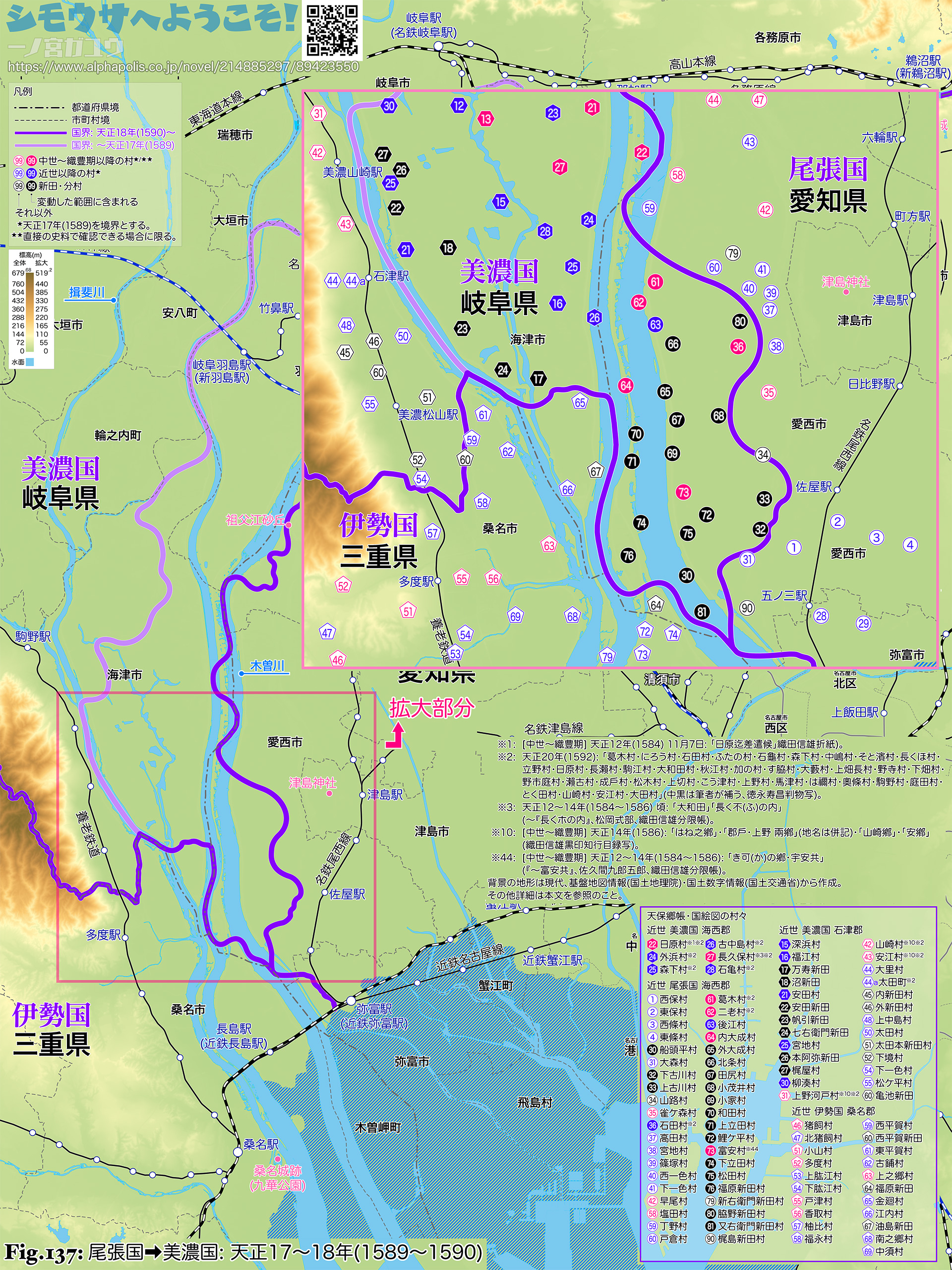

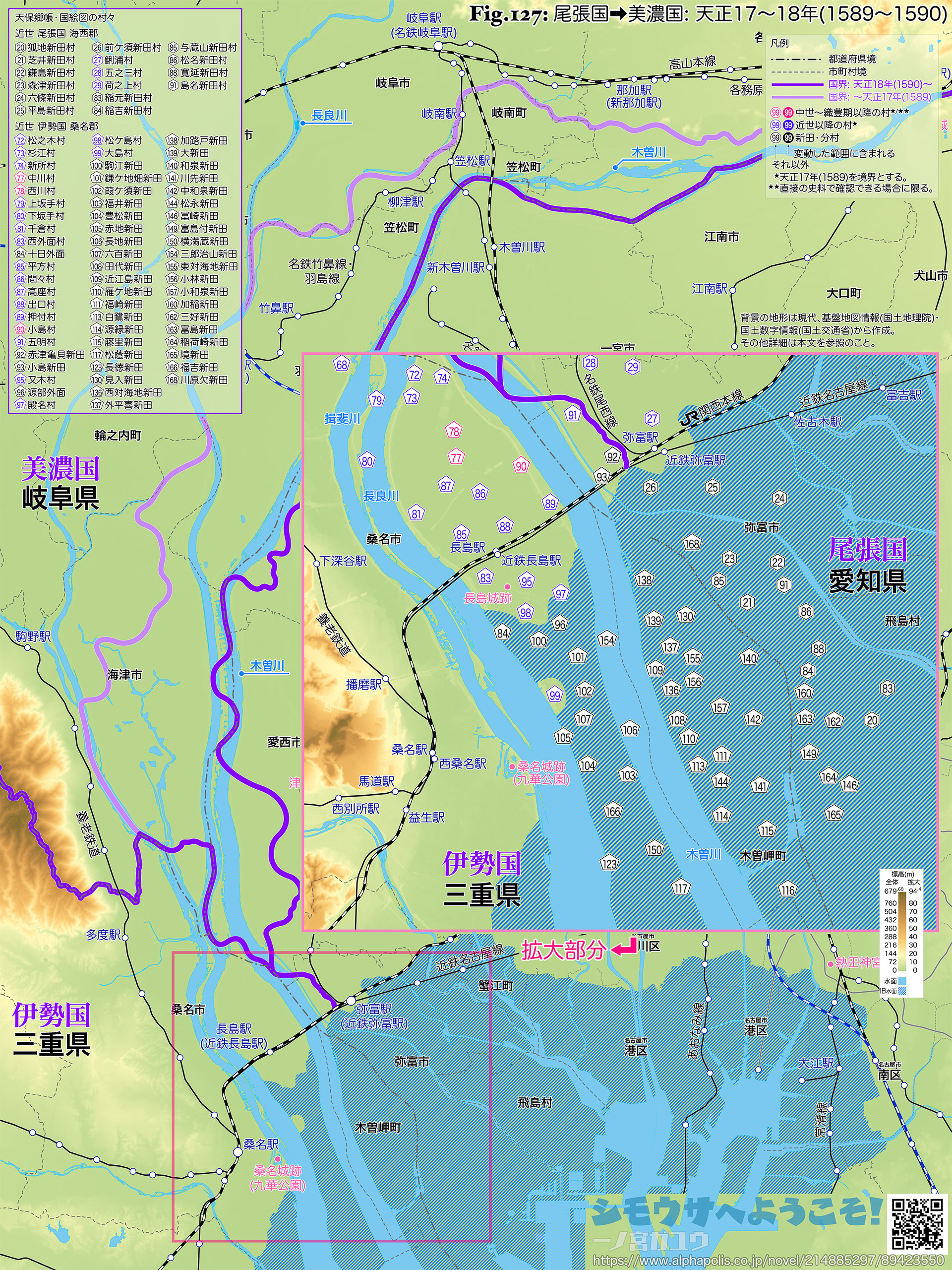

尾張国 葉栗・中島・海西の 3郡は、天正17〜18年(1589〜1590) 豊臣政権下の検地 (天正の検地) を契機として東西に分割され、北西部は美濃国として把握されるようになった。

天正10年(1582) 6月2日未明、遠征に向けて本能寺に宿泊していた織田信長を明智光秀が急襲した。信長は寺に火を放って自害し、すでに家督を譲られていた長男・信忠も二条御所 (二条新御所) で自害に追い込まれた (本能寺の変)。羽柴秀吉はこの知らせを受け、ただちに備中高松城から京へ駆け戻って光秀を破った (山崎の戦い)。これによって秀吉は発言力を強め、同月27日に行われた柴田勝家・丹羽長秀・池田恒興との協議 (清洲会議) で信忠の子・三法師 (のちの秀信) が後継者に選ばれたのも秀吉が推したためといわれる。一方で、信長の次男・信雄(北畠信雄) は尾張国を、三男・信孝(神戸信孝) は美濃国をそれぞれの領国に加えたものの、どちらも後継者争いから排除され、秀吉への不満を強めていく。もっともこの二人もまた反目する関係にあった。

信孝は秀吉と対立する柴田勝家・滝川一益を味方に引き入れたが、秀吉は信雄と協調し、これに丹羽長秀・池田恒興も加わった。最終的に賤ケ岳の戦いで柴田勝家が敗れたのを受け、天正11(1583) 年 5月までに信孝は自害した。また、再び秀吉と対立を深めた信雄も、天正12年(1584) 3月に徳川家康と結んで秀吉に反旗を翻したが (小牧・長久手の戦い)、同年 11月には事実上降服 (名目上は和睦) を余儀なくされ、結果として南伊勢と伊賀を失い、尾張も侵食されて領内の荒廃を招くことになった。

国界の変動があった地域について、この間の状況を近世 美濃国 羽栗郡の中央部、同東部、同南西部と中島郡、および海西郡に分けて整理すると以下のとおり。

伏屋を本拠とする伏屋市兵衛は、信忠から天正9年(1581) 2月10日付の宛行状 (❉1) を発給され、その死後 (本能寺の変後) 信雄から天正10年(1582) 8月9日付の安堵状 (❉2) を受けた。しかしこれは、信孝から同年11月付の宛行状 (❉3) が発給されたことによって否定され、12月には「下印食 專光坊」に信孝の禁制 (❉4) が発布されている。これらから、小牧・長久手の戦い以前からこの部分は信孝の支配となり、基本的に美濃国とみなされていたことがわかる。なお、伏屋市兵衛は小牧・長久手の戦いで伏屋城の留守を任される立場にあった (❉5)、また「濃州 伏屋郷」に対して天正12年(1584) 6月、秀吉から禁制 (❉6) も発布された。

織田信雄分限帳には近世 尾張国 葉栗郡の村々に対応する郷村は含まれていても、近世 美濃国 羽栗郡の村々に対応する郷村は見当たらない。小牧・長久手の戦いでは犬山城 (秀吉) と小牧城 (信雄・家康) で睨み合う持久戦のなか、この一帯は秀吉に奪われてそのまま回復しなかったとみられるが、そもそもそれ以前から曖昧化していたのかもしれない (後述)。

小牧・長久手の戦いの過程で加賀野井城 (中島郡) と竹ケ鼻城 (葉栗郡) は落とされ、信雄から秀吉に奪われた。秀吉は天正12年(1584) 6月21日付の宛行状 (❉7) で、毛利広盛 (掃部助) に石田・東方・野条・大藪・八上桑原 (本知分) と奥村・城屋敷・加賀野井・中野 (新知分) を与え、天正13(1585) 11月3日付の判物 (❉8) で伊木忠次 (清兵衛) に「不破源六分、竹鼻近辺所々」を与えた 。なお、天正12年(1584) と推定される、家康の家臣・本多忠勝が芦田時直 (弥平兵衛) に送った 5月16日付の書状 (❉9) には「濃州境目おうら、三柳」とあって、本来よりも尾張国に寄った大浦村・三柳村付近が国界とみなされているので、そもそもこの一帯についてもすでに曖昧化していた可能性がある。

小牧・長久手の戦いの当時、信雄は長島城を本拠としており、羽栗郡・中島郡とは異なって地理的に近い海西郡は侵食を許さなかった (そこまで追いつめられた、ともいえる)。その後も検地や知行編成を含めて独自の領国経営を継続し (❉10)、天正14年(1586) 7月23日付の宛行状 (❉11) では

「大屋ぶの郷、野寺はたをさ両郷・下はたをさ郷・岡村郷・須脇郷・野市場郷・横江(但里無之)・松木郷・かのゝ郷・上切郷・なるとの郷」

が吉村又三郎にあらためて与えられている。この吉村又三郎は信雄に従って戦った人物であり、戦前の天正10年(1582) 12月や天正11年(1583) 1月にも宛行状 (❉12)(❉13) を受けていた。

以上が部分ごとの状況であり、天正12年(1584) 11月の小牧・長久手の戦い終結後に秀吉の勢力下となったのは近世 羽栗郡・中島郡に相当する地域に限られ、海西郡は引き続き信雄が維持した。また、戦いの過程で奪われたと確実にいえるのは、さらに羽栗郡の南西部と中島郡に限られ、羽栗郡の中央部・東部については、そもそも戦前から信孝・秀吉の影響下にあったと考えられる。いずれにせよ、双方の国郡認識が明らかな史料は見当たらない。

この状況が変わるのが天正17年(1589) の秋に集中的に行われた美濃国の総検地 (❉14) である。この総検地を踏まえた天正17年(1589) 11月21日付の宛行状 (❉15) では「於濃州領知方五千石」が伊木忠次に与えられ、目録には近世 羽栗郡の南西部と中島郡となる、

北およひ・北舟はら・南舟はら・あさひら・本郷村・竹かはな・ましま・小熊 (三上方・ゑかしら共)・なかいけ・北しゆく・南しゆく (いしき共)

が含まれている。つまり、ここで葉栗郡・中島郡が正式に分割され、近世 美濃国 羽栗郡・中島郡は成立したといえる。

さらに、天正18年(1590) 7月、小田原城の陥落・後北条氏 (小田原北条氏) の滅亡を受け、秀吉は家康に関東 (伊豆・相模・武蔵・上総の全域と下総の大部分、上野の南過半、下野の一部) を与え、その旧領 (三河・遠江・駿河・甲斐、および信濃の南部) を信雄に与えた。しかし信雄は、この時点の領国である尾張と北伊勢に比べれば大幅な加増だったにもかかわらず、旧領にこだわったために秀吉の怒りにふれ、常陸佐竹氏預かりで下野国 那須郡 烏山 2万石とされ、事実上放逐されてしまった。これを受けた尾張国における知行再編成は天正18年(1590) 8月末から 9月にかけて行われた (❉16)。美濃国の総検地は一部は天正18年(1590) 秋にも実施された記録がある (❉14) ので、このとき海西郡も分割され、近世 美濃国 海西郡は成立したと考えられる。

小牧・長久手の戦いの翌年となる天正13年(1585) 11月29日、日本列島中央部を大地震が襲い (天正地震)、尾張・美濃の両国は壊滅的な被害を受けた (❉17)。さらに、天正14年(1586) 6月24日には木曽川が大氾濫し、大地震からの復興もままならない沿岸に一層の荒廃をもたらした。

この大氾濫で、木曽川の本流は新たに近世以降の流路を流れるようになったといわれ、また葉栗・中島・海西 3郡の分割もこれが直接の理由とされる場合が多い。しかし、基本的には近世以降の木曽川本流の流路もすでに存在し、もとの流路 (おおむね現在の境川にあたる) は土砂の堆積とそれによる河床の上昇によって流れが滞りつつある状況にあった、と考えるのが自然である。人の手が加わらない限り、沖積平野の河川は分流・合流を繰り返しながら網の目状に流れ、堆積が進んで流れが滞るようになれば別の流路をとるようになって、これが沖積平野そのものを成長させていく。大洪水があったとしても、その流路が健全であれば溢れた分が面上に広がるだけであり、治まれば水はもとのとおりに流れていく (後背湿地は残る)。天正14年(1586) 6月の洪水では、流量の大部分が近世以降の木曽川本流の流路を選択し、それが河道を掘り広げるとともに、自然堤防がもとの流路をさらに閉塞させたのだろう。

葉栗郡・中島郡は、すでに見てきたようにこれ以前から曖昧化、または美濃国とみなされる傾向にあり、天正14年(1586) 6月を待たずに秀吉の領国に組み込まれていた。「加賀野井 (東加賀野井)」と「西加賀野井」が引き合いに出されることがあるものの、すでに織田信雄分限帳でも加賀野井弥八の「𛀙ゝの井ノ郷」と不破勝兵衛「西𛀙ゝの井」とが区別されている。「相違」とあるから旧領であり、この時点ではなく従来からの区別といえる。また、後者は「𛂰つ𛁭 おき」(堀津・沖) とともに「何も西方也 (どれも西方なり)」とあるので、何らかの目印・障害物よりも西あると理解でき、それは河川と考えるのが自然だろう。

ただし、その近世以降の木曽川本流の流路を基準に葉栗・中島 2郡が分割されたというのは正しい。羽柴秀吉から丹羽 (惟住) 長秀へ送付した天正10年(1582) 8月11日付の書状 (❉18) によれば、織田信孝から長秀と秀吉に尾張・美濃の国界についての仰せごとがあり、秀吉の積極的な考えなのか、信孝の主張を肯定しているだけなのかは判然としないが (おそらくは後者)、秀吉は

「『大河切』であるべき (『大河』が境界であるべき) だと思う」

と答え (❉19)、尾張・美濃の国界は「大河」(木曽川) であるべきだとの認識を示した。

このとき問題になったのは近世 美濃国 羽栗郡の中央部と考えられる。前述のように伏屋市兵衛は信雄 (尾張) から天正10年(1582) 8月9日付の安堵状を受けており、この安堵状 (またはこれを含む周辺への同様のもの) が秀吉と丹羽長秀のやり取りを生じさせたのだろう。秀吉によって肯定された信孝 (美濃) の意向が反映され、伏屋市兵衛へは信孝から同年11月付の宛行状 (❉3) が発給され、信雄の安堵状は否定された。

なお、この時点で秀吉・信孝の対立は先鋭化しておらず、信孝・信雄 (美濃・尾張) の境界に関して秀吉にそれほど興味があったとも思えない。秀吉が信孝の言い分をそのまま受け容れたのは機嫌取り程度だったのだろう。また、信雄が不平をいってきたとしても一蹴できる妥当性があったからともいえ、これも天正14年(1586) 6月の大氾濫より以前に近世以降の木曽川本流に相当の流量があった裏付けになる。

羽栗郡の南西部と中島郡については、小牧・長久手の戦いで信雄から奪い取った部分をそのまま取り上げ、池田輝政の美濃国に組み入れたのだろう。近世以降の木曽川本流のために、一度奪ってしまえば秀吉にとっては守りやすく、信雄は奪い返せなかったと思われ、この意味で近世以降の木曽川本流の流路は、分割の基準にはなっている。

羽栗郡の北東部は木曽川の乱流地帯にあたる。近代に入って河川改修が進行し、現在は 2つの大きな中洲にまとめられて北岸・南岸どちらかにほぼ地続きになっているが、それまではいくつもの中洲が存在し、木曽川は網の目状に分流・合流を繰り返していた。付近の国界はかなり漠然としていたかと思われ、変動というより確定に近いものだったかもしれない。天正5年(1577) 3月15日 の日付のある長光寺梵鐘陰刻銘 (❉20) には「濃刕葉栗郡松倉村」とある一方、慶長14年(1613) 10月12日付の検地帳表紙 (松倉村古記録所収) には「尾州葉栗郡松倉村御縄打水帳」とある。

豊臣政権下において、秀次に重臣として仕えた人物に徳永寿昌がいる。寿昌は尾張国 丹羽郡と美濃国の「松木島」に 2万石を与えられて高松城 (松ノ木城) に居住していた (❉21)。このうち美濃国の所領は、天正20年(1592) 12月14日に松木村を含む以下の 37村に対し、津島の白山社に関連して米を差し出すよう寿昌の指示が出ていることから (❉22)、この各村を含む範囲であることがわかる。一帯には、ほぼ水平な面上に断片化した自然堤防が散在しており、その中の松木村 (松ノ木城) を含むものが「松木島」だったのだろう。

葛木村・にろう村・石田村・ふたの村・石龜村・森下村・中嶋村・そと濱村・長くほ村・立野村・日原村・長瀨村・駒江村・大和田村・秋江村・加の村・す脇村・大藪村・上畑長村・野寺村・下畑村・野市庭村・瀨古村・成戶村・松木村・上切村・こう津村・上野村・馬津村・は禰村・奧條村・駒野村・庭田村・とく田村・山崎村・安江村・大田村

天保郷帳・国絵図では、それぞれ以下の各村に対応する。

葛木・二老・石田 (以上、尾張国 海西郡)、札野 (美濃国 石津郡)、石亀・森下・古中島・外浜・長久保・立野・日原・長瀬・駒ケ江・大和田・秋江・鹿野・須脇 (以上、美濃国 海西郡)、大薮 (美濃国 安八郡)、岡・野寺・幡長・野市場・瀬古・成戸・松木・神桐 (以上、美濃国 海西郡)、上野河戸 (こう津村・上野村の 2村を含む)・馬沢・羽根・奥条・西駒野・庭田・徳田・山崎・安江・大里 (以上、美濃国 石津郡)

関ヶ原の戦いで徳永寿昌は東軍につき、論功行賞で加増されて高須城に入った。所領は子の徳永左馬助 (昌重) に引き継がれ、美濃一国郷牒ではすべて海西郡として含まれている。また海西郡にはほかに者結村があるが、これを除いてすべて徳永領である。

葛木・ 二老・石田・かた野・石亀・森下・古中島・外浜・長窪・立野・田原・長瀬・駒替・大和田・秋江・麻野・須脇・大薮・岡・野寺・下幡長・野一市場・せこ・成戸・松木・かミ切・上川戸 (こう津村・上野村の 2村を含む)・馬津・はね・奥城・駒野・にハた・徳田・山崎・屋すへ・大里 (すべて海西郡)

前述のように、これらの村々は散在する自然堤防以外にまったくといっていいほど起伏のない一帯にあり、河口デルタの一部、またはその上流部で水の流れが滞留する地形にある。流路跡といえる地形も不連続であり、そもそも川の流れといえるものが常時あったかどうかもわからない。江戸初期の国界の変動 (後述) を踏まえると、治水の成果を差し引いても、海西郡の分割は単純に徳永領の各村 (および残る者結村) をもって美濃国 海西郡としただけであって、その時点の木曽川本流が関係したというのは難しい。

天保郷帳・国絵図では石津郡の札野・上野河戸・馬沢・羽根・奥条・西駒野・庭田・徳田・山崎・安江・大里の各村は、美濃一国郷牒では海西郡に含まれ、元和郷帳から石津郡として把握されている。同様に安八郡の大藪村は美濃一国郷牒で海西郡、元和郷帳でも海西郡であって、正保郷帳から安八郡として把握されている。

徳永寿昌判物写の「上畑長村」「下畑村」(『長』は欠) のうち、「下畑村」は美濃一国郷牒・元和郷帳にそのまま「下幡長村」として含まれ、561.71石となっているが、「上畑長村」に直接対応する村は見当たらない。正保郷帳にはどちらも含まれないが、「幡長村」が 561.71石で存在するので、これが「下幡長村」にあたる。つまり正保郷帳の幡長村は、下幡長村を単に改称したのものであって、上下を合わせたものではない。

天正11年(1583) 9月1日付の織田信雄知行充行状 (❉23) には「おか村」「下はたおさ」「上はた長」が含まれ、天正14年(1586) 7月23日付の織田信雄黒印知行目録 (❉24) には「野寺・はたをさ 兩鄕」と、これとは別に「下はたをさ鄕」「岡村鄕」が含まれる。また、美濃一国郷牒・元和郷帳・正保郷帳に含まれる岡村は徳永寿昌判物写に含まれない。これらから、まとめて把握されるようになったと考えられる上幡長 (上畑長)・岡 2村が徳永寿昌判物写では「上畑長村」で代表され、その後は「岡村」が代表するようになったと推定される。

天保郷帳・国絵図には石津郡に東駒野・西駒野の 2村が存在し、どちらも美濃一国郷牒・元和郷帳で徳永左馬助 (昌重) 領である。したがって、徳永寿昌判物写の駒野村は東西両方を合わせた駒野村と解釈することもできる。しかし、東駒野村は一貫して石津郡かつ「東駒野村」(元和郷帳の表記は『東駒ノ村』) であるのに対し、西駒野村は美濃一国郷牒では海西郡として把握されている村々のひとつであって、また美濃一国郷牒・元和郷帳・正保郷帳では「駒野村」である。したがって、徳永寿昌判物写の駒野村は西駒野村だけを指していると考えられる。

美濃一国郷牒・元和郷帳にも「馬津村」が存在し、その石高 (120.0石) は正保郷帳の馬沢村に一致するので、徳永寿昌判物写の馬津村は馬沢村を指している。

天保国絵図には「大里村之内」と付記された「大田町」が大里村とは別にある。美濃一国郷牒・元和郷帳の徳永左馬助 (昌重) 領に大里村は含まれるが、徳永寿昌判物写には含まれない。したがって、徳永寿昌判物写の大田村とそれ以外の大里村は同じ村を指していると考えられる。

表紙には「慶長六年丑年」、奥書には「慶長十八年」とある郷帳。内容から慶長6年(1601) 以降、寛永年間(1624〜1644) はじめごろまでの領主とその所領一覧を書き継ぎ、さらにそれを整理したものと考えられている。特に、表紙記載の慶長6年(1601) 時点でも奥付記載の慶長18年(1613) 時点でもなく、どの時点の状況であるのかは内容次第で、かつ部分によっては元和郷帳よりも新しい可能性もあることには注意を要する。しかし美濃一国郷牒からしかわからない情報もあり、貴重な史料である。岐阜県史 史料編 近世1(1965) 所収。

表紙に「元和弐年」とあり、奥付にも元和2年(1616) の日付を持つ郷帳。表紙に記載された原題は「美濃國村高御領知改帳」、岐阜県史 史料編 近世1(1965) 所収。

正保国絵図 (控え) の石高との比較などから美濃国の正保郷帳と考えられている郷帳。岐阜県史 史料編 近世1(1965) 所収。

国立公文書館の所蔵・公開。表題は「尾張国郷帳」、奥書に寛文7年(1667) の日付がある。

明治大学・刑事博物館 (現在の明治大学博物館・刑事部門) 所蔵、亀山市歴史博物館 (ウェブ亀山市史) でデジタル公開されている。表題は「伊勢国高郷帳」、奥書に慶安元年(1648)の日付があるので「慶安郷帳」とも呼ばれる。翻刻が明治大学刑事博物館資料 第2集 (1978) に収録されているが、地名に対する検討不足が散見される。

尾張藩が藩領の各村につくらせた村絵図。愛知県図書館所蔵・公開。

| ❉1: | 織田信忠知行充行状、岐南町史 史料編(1980) 所収。 |

| ❉2: | 織田信雄知行安堵状、岐南町史 史料編(1980) 所収。 |

| ❉3: | 神戸(織田)信孝知行充行黒印状、岐南町史 史料編(1980) 所収。 |

| ❉4: | 尾州印食村川野専光寺高札写、大日本史料 第11編之3(1930) 所収。史料そのもの (内容) には尾州とも美州とも書かれていない。 |

| ❉5: | 伏屋市兵衛宛領地判物、岐南町史 史料編(1980) 所収。天正12年(1584) 6月12日付。 |

| ❉6: | 濃州伏屋郷禁制、岐南町史 史料編(1980) 所収。天正12年(1584) 6月付。 |

| ❉7: | 「羽柴秀吉知行充行状」および「羽柴秀吉知行方目録」、岐阜県史 史料編 古代・中世1(1969) 所収。 |

| ❉8: | 「羽柴秀吉判物」、岐阜県史 史料編 古代・中世4(1973) 所収。 |

| ❉9: | 「本多忠勝書状案」、岐阜県史 史料編 古代・中世4(1973) 所収。。 |

| ❉10: | 新修稲沢市史 本文編 上(1990)・三重県史 通史編 近世1(2017)。 |

| ❉11: | 「織田信雄知行充行黒印状」および「織田信雄黒印知行目録」、岐阜県史 史料編 古代・中世4(1973) 所収。 |

| ❉12: | 「織田信雄知行充行状」、岐阜県史 史料編 古代・中世4(1973) 所収。天正10年(1582) 12月晦日付。 |

| ❉13: | 「織田信雄知行充行状」、岐阜県史 史料編 古代・中世4(1973) 所収。天正11年(1583) 1月24日付。 |

| ❉14: | 岐阜県史 通史編 近世 上(1968)。 |

| ❉15: | 岐阜県史 史料編 近世2(1966) 所収「伊木清兵衛宛領知判物」、または岐阜県史 史料編 古代・中世4(1973) 所収「豊臣秀吉所領充行朱印状」および「浅野長政・石田三成連署所領充行目録」。目録の日付が 11月14日であるのは先に作成されたからと考えられ、ある意味実態を伝えている。 |

| ❉16: | 新修稲沢市史 本文編 上(1990)。 |

| ❉17: | 「明応地震・天正地震・宝永地震・安政地震の震害と震度分布」(1979)・「新収日本地震史料 第1巻 自允恭天皇五年至文禄四年」(1981) など。 |

| ❉18: | 専光寺所蔵文書、大日本史料 第11編之2(1928) 所収。 |

| ❉19: | 「尾濃境目之義ニ付而如承候、三七殿より此方へも被仰越候」(中略)「大河切可然存事候」とある。「三七殿」は信孝の通称。 |

| ❉20: | 川島町史 史料編(1981) 所収。 |

| ❉21: | 寛政重脩諸家譜・海津町史 通史編 上(1983)。 |

| ❉22: | 徳永寿昌判物写、佐織町史 資料編2(1987) 所収。 |

| ❉23: | 岐阜県史 史料編 古代・中世4(1973) 所収。 |

| ❉24: | 対応する「織田信雄知行充行黒印状」を含め、岐阜県史 史料編 古代・中世4(1973) 所収。 |

近世 美濃国 羽栗郡

| 36. | 笠松村 (❉2) |

| 37. | 徳田新田 (❉2)(❉3) |

| 38. | 奈良津新田 (❉2)(❉3) |

| 39. | 栗木村 (❉4) |

| 40. | 徳田村 |

| 41. | 印食新田 (❉2)(❉5) |

| 42. | 下印食村 (❉6)(❉7)(❉8)(❉9) |

| 43. | 上印食村 (❉6)(❉9) |

| 44. | 三宅村 (❉10) |

| 45. | 薬師寺村 |

| 46. | 円城寺村 (❉11) |

| 46a. | 河田島 (❉12)(❉13) |

| 46b. | 小屋場島 (❉12) |

| 47. | 中野村 |

| 48. | 無動寺村 |

| 49. | 伏屋村 (❉14) |

| 50. | 成光村 (❉9)(❉15) |

| 51. | 若宮地村 (❉9) |

| 52. | 江川村 (❉16) |

| 53. | 米野村 (❉17) |

| 54. | 野中村 (❉18) |

| 55. | 平島村 |

| 56. | 成清村 (❉17) |

| 57. | 下中屋村 (❉17)(❉19) |

| 58. | 大佐野村 (❉17) |

| 59. | 間島村 (❉17)(❉20)(❉21) |

| 60. | 笠田村 (❉17) |

| 61. | 松原島村 (❉17) |

| 61a. | 渡リ嶋 (❉22)(❉23) |

| 62. | 小網村 (❉24)(❉25) |

| 63. | 松倉村 (❉26)(❉17)(❉27)(❉28) |

| 64. | 上中屋村 (❉17)(❉24) |

| 65. | 松本村 (❉29)(❉30) |

近世 尾張国 葉栗郡

| 10. | 笹野村 (❉31)(❉32)(❉33) |

| 16. | 村久野村 (❉34) |

| 17. | 草井村 (❉35) |

| 18. | 鹿子島村 (❉36) |

| 19. | 小杁村 |

| 20. | 宮田村 (❉37) |

| 23. | 黒岩村 (❉38) |

| 24. | 河田村 (❉39) |

| 25. | 大野村 (❉40) |

| 26. | 極楽寺村 |

| 27. | 光明寺村 (❉41) |

| 28. | 田所村 (❉42) |

| 29. | 杉山村 (❉43) |

| 32. | 黒田村 (❉44) |

| 39. | 曽根村 (❉45) |

| 40. | 更屋敷村 (❉46) |

| 41. | 北方村 (❉47) |

| ❉1: | 尾張国は寛文郷帳、伊勢国は正保・元禄郷帳との対照を含む。 |

| ❉2: | [新田・分村] 笠松村・徳田新田・奈良津新田・印食新田は、慶長郷帳では「ほうゑ村 食村 徳田村 なかす共ニ」とまとめて、正保郷帳では「笠町」「ならつ野 印食野」それぞれで小物成 (野年貢)。 |

| ❉3: | 明治8年(1875) 笠松村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉4: | 明治8年(1875) 円城寺村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉5: | 明治8年(1875) 徳田村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 承久3年(1221): 「食」(吾妻鏡)、弘治3年(1557): 「印食村」(斎藤義龍寄進状、岐南町史 史料編, 1980)、天正10年(1582): 「下印食」尾州印食村川野専光寺高札、大日本史料 第11編之3, 1930)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉7: | 天保国絵図には「下印食村之内」と付記された中印食村・川手畑が別にある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉8: | 現在の読みは「しもいんじき」。 |

| ❉9: | 美濃一国郷牒では厚見郡。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 弘治3年(1557): 「三宅村」斎藤義龍寄進状写、岐南町史 史料編, 1980)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 天正14年(1586): 「圓乘寺」(池田照政(輝政)判物、岐阜県史 史料編 古代・中世1, 1969)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉12: | [新田・分村] 天保国絵図では「円城寺村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉13: | 明治8年(1875) に分村・独立。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 天正10年(1582): 「ふせや」(神戸(織田)信孝知行充行黒印状、岐南町史 史料編, 1980)、天正12年(1584): 「伏屋城」(伏屋市兵衛宛領地判物、同)、同: 「濃州 伏屋郷」(濃州伏屋郷禁制、同)。 |

| ❉15: | 明治8年(1875) 伏屋村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 天正3年(1575): 「江川堤」(織田信長朱印状。 |

| ❉17: | 美濃一国郷牒では各務郡。 |

| ❉18: | 正保郷帳では「野井村」。 |

| ❉19: | 天保国絵図には「下中屋村之内」と付記された上戸村が羽栗郡内に別にある。しかし各務原市史 史料編 近世2(1985) 所収の明治元年(1868) 各務郡上戸村明細帳では、この表題のとおりに「各務郡上戸村」とあり、実態は各務郡だったようだ。明治初期に正式に分村・独立したとみられる。 |

| ❉20: | 天保国絵図には「間島村之内」と付記された石田村が別にある。 |

| ❉21: | 間島村と石田村は明治初期の短期間、正式に分村・独立したが、すぐに神置村に合併した。したがって対応する近代の大字は「神置」。 |

| ❉22: | [新田・分村] 天保国絵図では「松原島村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉23: | 対応する近代の大字は長く存在せず、昭和31年(1956) に渡町として分離・独立した。川島町史 通史編(1982) によれば独立した地区としては認識されていた。 |

| ❉24: | 天保国絵図には「上中屋村之内」と付記された小網村が別にある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉25: | 天保国絵図では何も付記されず、郷帳にも含まれる小網村は、川島町史 史料編(1981) 所収の明治5年(1872) 小網村村鑑では表題に「各務郡小網村」とあり、実態は各務郡だったようだ。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 天正5年(1577): 「濃刕葉栗郡松倉村」(長光寺梵鐘陰刻銘、川島町史 史料編, 1981)。 |

| ❉27: | 天保国絵図には「松倉村之内」と付記された午子村が別にある。 |

| ❉28: | 正保郷帳では「松倉島村」。 |

| ❉29: | [新田・分村] 美濃一国郷牒・元和郷帳・正保郷帳には含まれない。 |

| ❉30: | [新田・分村] 天保郷帳・国絵図では「上中屋村枝郷」と付記される。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 永和4年(1378): 「□栗郡內野村□□」(葉栗郡內野村鄕內) の「篠野」(橘康成寄進状、新編一宮市史 資料編6 古代・中世史料集, 1970)、天正12〜14年(1584〜1586): 「さゝの鄕」(織田信雄分限帳)、ほか。 |

| ❉32: | 天保郷帳では「古者篠野村」と付記される。 |

| ❉33: | 寛文郷帳では「篠野村」。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 嘉元4年(1306): 「尾張国村久野庄」(後宇多上皇領目録案、兵庫県史 史料編 中世9・古代補遺, 1997)、天正12〜14年(1584〜1586): 「むらこの鄕」 (織田信雄分限帳)、ほか。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 天正12年(1584): 「尾張国草井村」(豊臣秀吉条々、江南市史 資料3 古文書編 上, 1980)。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 天正12〜14年(1584〜1586): 「𛀙のこ島」(織田信雄分限帳)。 |

| ❉37: | [中世〜織豊期] 天正12〜14年(1584〜1586): 「宮田の郷」(織田信雄分限帳)。 |

| ❉38: | [中世〜織豊期] 天正12〜14年(1584〜1586): 「くろい𛂞の鄕」(織田信雄分限帳)。 |

| ❉39: | [中世〜織豊期] 明応5年(1496): 「葉栗郡上門間之庄大野鄕河田村」阿弥陀如來絵像裏書写、新編一宮市史 資料編6 古代・中世史料集, 1970)、天正11年(1583): 「かう田の鄕」(織田信雄知行宛行状写、新編一宮市史 資料編 補遺2, 1980)、天正12年(1584): 「尾州」の「甲田」(羽柴秀吉書状、新編一宮市史 資料編6 古代・中世史料集, 1970)、ほか。 |

| ❉40: | [中世〜織豊期] 明応5年(1496): 「葉栗郡上門間之庄大野鄕河田村」(阿弥陀如来絵像裏書写、新編一宮市史 資料編6 古代・中世史料集, 1970)、ほか。 |

| ❉41: | 永正12年(1515): 「同光明寺」(同 = 尾張國、伊勢参宮道者職売券、新編一宮市史 資料編 補遺2, 1980)、永禄13年(1570): 「尾州光明寺」(明行坊尭清田地・道者等譲状、岐阜県史 史料編 古代・中世1, 1969)、天正12〜14年(1584〜1586): 「こう𛃉やう寺」(織田信雄分限帳)。 |

| ❉42: | [中世〜織豊期] 天正12〜14年(1584〜1586): 「田所の鄕」(織田信雄分限帳)。 |

| ❉43: | [中世〜織豊期] 天正12〜14年(1584〜1586): 「杉山・末松兩鄕」(織田信雄分限帳)。 |

| ❉44: | [中世〜織豊期] 建久元年(1190): 「黒田」(吾妻鏡)、元亨2年(1322): 「尾張國黑田庄」(西園寺実兼処分状、広島県史 古代中世資料編5, 1980)、ほか |

| ❉45: | [中世〜織豊期] 天文9年(1540): 「曾禰村」正福寺門徒本尊控帳、新編一宮市史 資料編6 古代・中世史料集(1970)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉46: | 寛文郷帳では「新屋敷村」。 |

| ❉47: | [中世〜織豊期] 永禄元年(1558): 「北方」織田信長知行宛行状写、新編一宮市史 資料編 補遺2, 1980)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

近世 美濃国 羽栗郡 (❉1)

| 1. | 平方村 |

| 2. | 本郷村 (❉2) |

| 3. | 間島村 (❉2)(❉3) |

| 4. | 天王森村 (❉4) |

| 5. | 西小熊村 (❉5)(❉6) |

| 6. | 東小熊村 (❉7) |

| 7. | 川口村 (❉8)(❉4) |

| 8. | 浅平村 (❉2) |

| 9. | 竹ケ鼻村 (❉9)(❉2)(❉10) |

| 10. | 島村 (❉11) |

| 11. | 坂井村 |

| 12. | 南之川村 (❉12) |

| 13. | 小荒井村 |

| 14. | 不破一色村 (❉13) |

| 15. | 南宿村 (❉2)(❉14) |

| 16. | 直道村 |

| 17. | 中島村 (❉15)(❉16)(❉17) |

| 18. | 市場村 |

| 19. | 北宿村 (❉2) |

| 20. | 北舟原村 (❉2)(❉18)(❉19) |

| 21. | 町屋村 (❉15)(❉19)(❉20) |

| 22. | 柳津村 (❉21)(❉22) |

| 24. | 田代村 (❉23)(❉22) |

| 25. | 北及村 (❉2) |

| 26. | 南舟原村 (❉2)(❉18)(❉19) |

| 27. | 森村 |

| 28. | 坂丸村 |

| 29. | 加納村 (❉24)(❉25) |

| 30. | 光法寺村 |

| 31. | 南及村 |

| 32. | 三ツ屋村 (❉26)(❉27)(❉28) |

| 33. | おはけ村 (❉29) |

| 34. | 長池村 (❉2) |

| 35. | 北藤掛村 (❉30)(❉28) |

近世 美濃国 中島郡

| 5. | 沖村 (❉31) |

| 16. | 駒塚村 |

| 17. | 三柳村 (❉32)(❉33)(❉34) |

| 18. | 中村 (❉35) |

| 19. | 長間村 (❉36)(❉33) |

| 20. | 長間千束新田村 (❉35)(❉37)(❉38) |

| 21. | 一色村 (❉15) |

| 22. | 蜂尻村 (❉39)(❉33) |

| 23. | 飯柄村 (❉40) |

| 24. | 新井村 (❉33) |

| 25. | 大浦村 (❉41)(❉33) |

| 26. | 須賀村 (❉15)(❉33) |

| 27. | 曲利村 (❉42) |

| 28. | 狐穴村 (❉43) |

| 29. | 江吉良村 (❉44)(❉33) |

| 30. | 舟橋村 |

| 31. | 堀津村 (❉45)(❉33) |

近世 尾張国 葉栗郡

| 33. | 内割田村 |

| 34. | 外割田村 |

| 35. | 三法寺村 (❉46) |

| 36. | 玉野井村 (❉47)(❉48) |

| 37. | 里小牧村 (❉49)(❉50) |

| 38. | 中島村 (❉51) |

近世 尾張国 中島郡

| 30. | 奥村 (❉53)(❉52)(❉54) |

| 31. | 小信中島村 |

| 32. | 宮新田村 (❉55) |

| 33. | 苅安賀新田村 |

| 34. | 大平村 (❉55)(❉56)(❉57) |

| 35. | 籠谷村 (❉55)(❉56)(❉57) |

| 36. | 籠谷新田村 (❉55)(❉56)(❉57) |

| 37. | 板倉村 (❉53)(❉58) |

| 38. | 東五城村 |

| 39. | 西五城村 |

| 40. | 今村 (❉59)(❉60) |

| 68. | 起村 (❉39)(❉61)(❉62) |

| 69. | 冨田村 (❉63) |

| 70. | 蓮池村 |

| ❉1: | 新田のうち、実態不明のもの (23. 柳津新田村) は省略した。 |

| ❉2: | 天正17年(1589) 11月21日: 「濃州」の「北およひ」「北舟はら」「南舟はら」「あさひら」「本鄕村」「竹かはな」「ましま」「小熊 (三上方・ゑかしら共)」「なかいけ」「北しゆく」「南しゆく (いしき共)」(『豊臣秀吉所領充行朱印状』・『浅野長政・石田三成連署所領充行目録』)。 |

| ❉3: | 明治7〜12年(1874〜1879) は西間島村。 |

| ❉4: | 明治8年(1875) 天王森村・川口村で合併し川森村、したがって対応する近代の大字は「川森」。ただし昭和29年(1954) 羽島市発足時に分離して「天王」(小熊町天王) および「川口」(小熊町川口)。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 鎌倉末期: 「於小熊宿」(吾妻鑑、記事は建久元年(1190) 10月28日)、康正2年(1456): 「尾張國竹鼻和鄕并小熊保」(造内裏段銭并国役引付、各務原市史 史料編 古代・中世, 1984)、ほか。 |

| ❉6: | 天保国絵図には「西小熊村之内」と付記された南粟野と相田が別にある (郷帳には含まれない)。昭和29年(1954) 羽島市発足時に分離されて「内粟野」(小熊町内粟野、南粟野 = 内粟野) および「相田」(小熊町相田)。 |

| ❉7: | 天保国絵図には「東小熊村之内」と付記された北粟野と江頭が別にある (郷帳には含まれない)。昭和29年(1954) 羽島市発足時に分離されて「外粟野」(小熊町外粟野、北粟野 = 外粟野) および「江頭」(小熊町江頭)。 |

| ❉8: | 正保郷帳では「沙口村」。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 観応元年(1350): 「尾張国竹鼻和郷内」(柳沢保氏所蔵文書、羽島市史 第1巻, 1964)、康正2年(1456): 「尾張國竹鼻和鄕并小熊保」(造内裏段銭并国役引付、各務原市史 史料編 古代・中世, 1984)、天正13年(1585)「竹鼻近邊所〻」(羽柴秀吉判物、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)、ほか。 |

| ❉10: | 現在の表記・読みは「竹鼻」。 |

| ❉11: | 天保国絵図には「島村之内」と付記された大無栗村と足近新田村が別にある。足近新田は近代はじめに分村・独立したとみられるが、明治22年(1889) 島村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しないが、昭和29年(1954) 羽島市発足時に再び分離され「足近新田」(小熊町足近新田)。 |

| ❉12: | 正保郷帳では「南川村」。 |

| ❉13: | 正保郷帳では「一色村」。 |

| ❉14: | 天保国絵図には「南宿村之内」と付記された元町村が別にある。 |

| ❉15: | [新田・分村] 正保郷帳には含まれない。 |

| ❉16: | [新田・分村] 天保郷帳・国絵図では「直道村枝郷」と付記される。 |

| ❉17: | 江戸期末までに直道村に編入されたとみられる。直道村の旧高旧領取調帳 574.007石と天保郷帳 386.007石の差分 188.000石が中島村の天保郷帳 188.000石に等しい。 |

| ❉18: | 正保郷帳では「舟原村」。 |

| ❉19: | 明治8年(1875) 北舟原村・町屋村・南舟原村で合併し門間村、したがって対応する近代の大字は「門間」。 |

| ❉20: | [新田・分村] 天保郷帳・国絵図では「北舟原村枝郷」と付記される。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 延文5年〜卓治3年(1360〜1364):「尾張国」の「田代喬島楊津御厨」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 大永6年(1526) 10月: 「尾張國七ケ所 野田・立石・新神戸・柳津・田代・一柳」大永庁宣注文、柳津町史 柳津編,1972)。 |

| ❉23: | [中世〜織豊期] 延文5年〜卓治3年(1360〜1364):「尾張国」の「田代喬島楊津御厨」(神鳳鈔)、天正15年(1587): 「れんたい」(伊勢神宮修理料并供田注文、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)。 |

| ❉24: | [新田・分村] 加納新田ともいい、水害により消滅した村落を再開発した (濃州徇行記)。 |

| ❉25: | 明治8年(1875) 坂丸村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 天正17年(1589): 「濃州三屋村」(豊臣秀吉朱印状、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)。 |

| ❉27: | 正保郷帳では「三谷村」。 |

| ❉28: | 明治8年(1875) 田代村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉29: | 水害により全村流失し、実体はなかったとみられる (ふるさと笠松, 1983)。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 建久2年(1191): 「藤懸庄」(長講堂所領注文、兵庫県史 史料編 中世9・古代補遺, 1997)、応永14年(1407): 「尾張國藤掛庄」(長講堂領目録写、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 天正12〜14年(1584〜1586): 「おき」(織田信雄分限帳)。 |

| ❉32: | [中世〜織豊期] 天正12年(推定, 1584): 「濃州境目おうら、三柳」(本多忠勝書状案、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)。 |

| ❉33: | 美濃一国郷牒では羽栗郡。長間村・江吉良村は平岡牛右衛門 (頼資) 分、大浦村は大久保石見守のみ。 |

| ❉34: | 現在の表記は「三ツ柳」。 |

| ❉35: | [新田・分村] 美濃一国郷牒・元和郷帳には含まれない。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 文正元年(1466): 「尾州中島郡長間」(真福寺所蔵『求聞持秘記』奥書、新撰美濃志(1931, 1969)、天正12年(1584) 6月21日:「長間」(織田信雄書状、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)。 |

| ❉37: | [新田・分村] 正保郷帳では長間村に「千束新田分」として記載されている。 |

| ❉38: | 明治22年(1889) 長間村に編入、したがって直接対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉39: | [中世〜織豊期] 元応2年(1320): 「尾張國大介軄」の「前野 荒野 田代」「十町野 荒野」「阿古江 河西」「曽不江 上下 荒野」「興鄕 荒野」「井鄕 鉢尻 田代」(中島承念譲状案、新編一宮市史 資料編5 妙興寺文書,1963)。 |

| ❉40: | [中世〜織豊期] 延慶2年(1309): 「同國中嶋郡飯柄鄕」(同國=尾張國、後宇多上皇院宣案、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)、貞治6年(1367): 「尾張國中嶋郡賀野御厨內飯柄鄕」(荒尾泰隆寄進状、新編一宮市史 資料編5 妙興寺文書, 1963)、ほか。 |

| ❉41: | [中世〜織豊期] 建武元年(1334): 「大浦市場北」(源家満軍忠状、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)、天文21年(1552): 「尾州大浦」(証如上人日記、新編一宮市史 資料編 補遺2, 1980)、天正12年(推定, 1584): 「濃州境目おうら、三柳」(本多忠勝書状案、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)、ほか。 |

| ❉42: | 正保郷帳では「曲り村」。 |

| ❉43: | [中世〜織豊期] 弘安2年(1279)「をはりのきつねあな」(某所領譲状案、尾西市史 通史編 上巻, 1998)、建武元年(1334): 「熱田社領尾張國狐穴鄕」(花園上皇院宣、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)、ほか。 |

| ❉44: | 正保郷帳では「江吉良島村」。 |

| ❉45: | [中世〜織豊期] 正安年間(1299〜1302): 「堀津北方郷」(熱田社領新別納郷等注文案、新修稲沢市史 資料編7 古代・中世, 1983)、貞和3年(1347): 「尾張國堀津牧北方鄕內安德寺」(安徳寺住持職安堵状、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)、天正12〜14年(1584〜1586): 「西𛀙ゝの井・𛂰つ𛁭・おき」(『〜・ほつつ・〜』不破勝兵衛、中黒は筆者が補う、織田信雄分限帳)、ほか。 |

| ❉46: | 現在の表記は「三ツ法寺」。 |

| ❉47: | [中世〜織豊期] 寿永3年: 「尾張國」の「玉井庄」(岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)、ほか。 |

| ❉48: | 現在の表記は「玉ノ井」。 |

| ❉49: | [中世〜織豊期] 文和2年(1353): 「尾張國」の「小牧」(尾張国郷保地頭正税弁済所々注進状案、新編一宮市史 資料編6 古代・中世史料集, 1970)、永正14年(1517): 「尾州葉栗郡上門間庄黒田郡小牧野村」(加納専福寺文書、年報中世史研究 12)、ほか。 |

| ❉50: | 寛文郷帳では「小牧村」。 |

| ❉51: | [中世〜織豊期] 天正9年(1581): 「尾州葉栗郡上門間庄中嶋鄕」証如絵像裏書、新編一宮市史 資料編6 古代・中世史料集, 1970)。 |

| ❉52: | [中世〜織豊期] 応永6年(1399): 「尾張国」の「奥村」(尾張国国衙正税未進注文、新修稲沢市史 資料編7 古代・中世 本編,1983)、天文4年(1535): 「尾張國中嶋郡興村鄕」(阿弥陀如来絵像裏書、新編一宮市史 資料編6 古代・中世史料集, 1970)、ほか。 |

| ❉53: | [中世〜織豊期] 建久3年(1192): 「伊勢國」の「富津御厨」・「尾張國」の「立石御厨」「奥村御厨内」「御母板倉御厨」「野田御園内」(伊勢神宮神主請文写、岐阜県史 史料編 古代・中世4,1973) |

| ❉54: | [中世〜織豊期] 天正12年(1584) 6月21日: 本知分「石田」「東方」「野條」(野寺か)「大藪」「八上桑原」・新知分「奧村」「城屋敷」「加賀野井」「中野」(羽柴秀吉知行充行状・羽柴秀吉知行方目録)。 |

| ❉55: | [新田・分村] 寛文郷帳には含まれない。 |

| ❉56: | [新田・分村] 天保郷帳・国絵図では「苅安賀新田村枝郷」と付記される。 |

| ❉57: | 江戸期末までに苅安賀新田村に編入されたとみられる。苅安賀新田村の旧高旧領取調帳 1246.607石と天保郷帳 269.136石の差分 977.471 石に大平村・籠谷村・籠谷新田村の天保郷帳計 731.343 石が含まれ、残りは寺領や江戸期末までの増分と考えられる。 |

| ❉58: | [中世〜織豊期] 応永18年(1411): 「同郡内」(同郡 = 中嶋郡) の「板倉保」(中島郡内妙興寺領坪付注文案、新編一宮市史 資料編5 妙興寺文書,1963)、文安元年(1444): 「同國内」(同國 = 尾張國) の「板倉保」(妙興寺領坪付注文、同)、ほか。 |

| ❉59: | 天保郷帳・国絵図では「古者板倉今村」と付記される。 |

| ❉60: | 明治5年(1872) 北今村に改称、したがって対応する近代の大字は「北今」。 |

| ❉61: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「中島郡新井郷東興」(阿弥陀絵像裏書、尾西市史 村絵図編,1982)、ほか。 |

| ❉62: | 寛文郷帳では「衣屋起村」。 |

| ❉63: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「富田」(織田達清寄進状、新編一宮市史 資料編5 妙興寺文書, 1963)、ほか。 |

近世 美濃国 中島郡

| 1. | 小藪村 (❉1)(❉2)(❉3) |

| 2. | 小藪新田 (❉4)(❉5) |

| 3. | 大須村 (❉6)(❉7)(❉2)(❉8)(❉9)(❉10) |

| 4. | 東方村 (❉11)(❉12)(❉2)(❉9)(❉10) |

| 6. | 市之枝村 (❉13)(❉14)(❉9)(❉10) |

| 7. | 八神村 (❉12)(❉8)(❉9)(❉10)(❉15)(❉16)(❉17) |

| 8. | 拾町野村 (❉18)(❉4)(❉19) |

| 9. | 馬飼村 (❉20)(❉21) |

| 10. | 川東村 (❉8)(❉20) |

| 11. | 三拾町村 (❉20) |

| 12. | 石田村 (❉22)(❉7)(❉12)(❉8)(❉9)(❉10) |

| 13. | 城屋敷村 (❉12)(❉9) |

| 14. | 加賀野井村 (❉23)(❉12)(❉24)(❉25) |

| 15. | 東加賀野井村 (❉23)(❉12)(❉24)(❉26) |

| 32. | 午北新田 (❉4) |

| 33. | 午南新田 (❉4) |

近世 美濃国 海西郡 (❉27)

| 1. | 野寺村 (❉28)(❉12)(❉29)(❉30) |

| 2. | 幡長村 (❉28)(❉29)(❉30) |

| 3. | 野市場村 (❉28)(❉29)(❉30)(❉31) |

| 4. | 者結村 (❉6)(❉28)(❉29)(❉32) |

| 5. | 岡村 (❉33)(❉28)(❉29)(❉30) |

| 6. | 須脇村 (❉28)(❉29)(❉30)(❉34) |

| 7. | 神桐村 (❉35)(❉28)(❉29)(❉30)(❉36) |

| 9. | 松木村 (❉28)(❉29)(❉30)(❉37) |

| 10. | 福一色村 (❉4) |

| 11. | 瀬古村 (❉35)(❉28)(❉30) |

| 12. | 成戸村 (❉28)(❉29)(❉30) |

| 13. | 秋江村 (❉38)(❉35)(❉30) |

| 14. | 鹿野村 (❉39)(❉35)(❉28)(❉29)(❉30) |

| 15. | 鹿野一色村 (❉4)(❉40) |

| 16. | 大和田村 (❉41)(❉35)(❉30) |

| 17. | 草場村 (❉42) |

| 18. | 小草場新田 (❉43) |

| 19. | 駒ケ江村 (❉35)(❉30) |

| 21. | 長瀬村 (❉35)(❉30) |

| 23. | 立野村 (❉30) |

近世 尾張国 中島郡

| 67. | 西萩原村 |

| 71. | 吉藤村 (❉44)(❉45) |

| 72. | 祐久村 |

| 73. | 阿古井村 (❉18)(❉46)(❉47)(❉45) |

| 149. | 上祖父江村 (❉18)(❉48) |

| 150. | 海老海道村 |

| 151. | 中野村 (❉49)(❉12)(❉50) |

| 152. | 下祖父江村 (❉18)(❉48) |

| 153. | 中牧村 |

| 154. | 上牧村 |

| 163. | 東鵜之本村 (❉51)(❉52) |

| 164. | 西鵜之本村 (❉51)(❉52) |

| 165. | 野田村 (❉54)(❉53)(❉55) |

| 166. | 四貫村 (❉56)(❉57) |

| 167. | 神明津村 (❉58) |

近世 尾張国 海西郡

| 43. | 赤目村 (❉59)(❉60) |

| 44. | 立石村 (❉54)(❉61)(❉55) |

| 45. | 江西村 |

| 46. | 元赤目村 (❉62) |

| 47. | 古赤目村 (❉63)(❉64)(❉65)(❉66) |

| 48. | 二子村 (❉67)(❉68) |

| 49. | 鵜多須村 (❉69) |

| 50. | 東川村 (❉69) |

| 51. | 川北村 |

| 52. | 藤ケ瀬村 |

| 53. | 給父村 |

| 54. | 中島村 (❉70)(❉71) |

| 55. | 松山村 (❉71) |

| 56. | 高畑村 (❉72) |

| 57. | 下大牧村 |

近世 美濃国 安八郡 (❉73)

| 1. | 西島村 |

| 2. | 脇田村 (❉74)(❉83)(❉31) |

| 3. | 高田村 |

| 4. | 成田村 (❉75)(❉76)(❉33) |

| 5. | 内野村 (❉4)(❉77)(❉76) |

| 6. | 脇野村 |

| 7. | 土倉村 |

| 8. | 大牧村 |

| 10. | 柿内村 |

| 11. | 海松村 |

| 16. | 海松新田 |

| 17. | 今尾村 (❉78) |

| 18. | 仏師川村 |

| 20. | 大尻村 (❉34) |

| 21. | 車戸村 (❉34) |

| 22. | 下大榑村 (❉83)(❉33) |

| 24. | 五反郷村 (❉87) |

| 27. | 大藪村 (❉79)(❉28)(❉12)(❉29)(❉30)(❉80)(❉81) |

| 29. | 楡俣新田 (❉81) |

| 30. | 勝村 (❉82)(❉83)(❉84) |

| 31. | 須賀村 (❉85)(❉84) |

| 32. | 上大榑村 (❉86)(❉87) |

近世 美濃国 石津郡 (❉88)

| 1. | 福島村 |

| 2. | 馬目村 (❉89) |

| 4. | 内記村 (❉4) |

| 5. | 東駒野村 (❉90)(❉91)(❉30) |

| 7. | 高須村 (❉92) |

| 8. | 高須町 |

| 9. | 西小島村 |

| 10. | 東小島村 |

| 11. | 萱野村 |

| 12. | 五町村 (❉93)(❉94) |

| 13. | 札野村 (❉30)(❉95) |

| ❉1: | [中世〜織豊期] 天正11年(1583) 11月5日: 「東方」「大洲」「小藪」(織田信雄奉行人連署宛行状、福井県史 資料編6 中・近世4 武生市・今立郡・南条郡,1987)。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 天正12〜14年(1584〜1586): 「尾州 東方・大例・小藪内 相違」(『〜大洲〜』、中黒は筆者が補う、長田又五郎)・「尾州 東方・大例 相違 小藪内」(同、長田善次郎、織田信雄分限帳)。 |

| ❉3: | 美濃一国郷牒では羽栗郡。 |

| ❉4: | [新田・分村] 美濃一国郷牒・元和郷帳・正保郷帳には含まれない。 |

| ❉5: | 江戸期末までに小藪村に編入されたとみられる。小藪村の旧高旧領取調帳 1177.713石と天保郷帳 547.9石の差分 629.813石が中島村の天保郷帳 629.813石に等しい。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 元徳3年(1331): 「尾張国中島郡大須庄者結」(大須真福寺所蔵『悉曇字記』奥書、羽島市・羽島郡誌資料叢書 神社・旧跡・古文書・碑文, 1982)。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 永享4年(1432): 「大須庄石田鄕恆岡名」「大須庄河東石田恆岡名」(毛利康光譲状、岐阜県史 史料編 古代・中世1(1969)、ほか。 |

| ❉8: | 天正17年(1589): 「大須・八上・同川東・野方共𛂈、渡申候、出來之儀者、石田村之內を以、池三左へ可有御渡」(伊藤秀盛書状、岐阜県史 史料編 古代・中世1,1969)。 |

| ❉9: | 慶長5年(1600): 「石田村 一枝共」「大須村」「八神村」「城屋敷村」「東方村」間宮直元知行安堵状、岐阜県史 史料編 古代・中世1,1969)。 |

| ❉10: | 美濃一国郷牒・元和郷帳では石津郡。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 貞和4年(1348): 「東方郷房垣内」(高階明親畠地寄進状、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)、ほか。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 天正12年(1584) 6月21日: 本知分「石田」「東方」「野條」(野寺か)「大藪」「八上桑原」・新知分「奧村」「城屋敷」「加賀野井」「中野」(羽柴秀吉知行充行状・羽柴秀吉知行方目録)。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 長治3年(1106): 「櫟江御庄」(平盛正解案、佐織町史 資料編2, 1987)、正安年間(1299〜1302): 「尾張国櫟江庄」(室町院所領目録案、兵庫県史 史料編 中世9・古代補遺, 1997)、ほか。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 保元2年(1157): 「尾張國」の「櫟江庄」・「伊勢國」の「富津御厨」(太政官符案、佐織町史 資料編2,1987)。 |

| ❉15: | 正保郷帳では「桑原村」。 |

| ❉16: | 天保郷帳では「古者桑原村」と付記される。 |

| ❉17: | 天保国絵図には「八神村之内」と付記された前野が別にある。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 元応2年(1320): 「尾張國大介軄」の「前野 荒野 田代」「十町野 荒野」「阿古江 河西」「曽不江 上下 荒野」「興鄕 荒野」「井鄕 鉢尻 田代」(中島承念譲状案、新編一宮市史 資料編5 妙興寺文書,1963)。 |

| ❉19: | [新田・分村] 天保郷帳・国絵図では「八神村枝郷」と付記される。 |

| ❉20: | 正保郷帳によれば太閤検地が実施された形跡があるが、美濃一国郷牒・元和郷帳には含まれない。 |

| ❉21: | 正保郷帳では「間買村」。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 延応元年(1239): 「尾張國長岡庄河東」の「石田鄕」(石田郷々司職補任下文、岐阜県史 史料編 古代・中世1, 1969)、永仁5年(1297): 「お𛂞りのくになかおかの御しやうかは𛂞ひらかし、石田のかう」(『尾張国長岡御庄河東、石田郷』、高階明重譲状、同)、ほか。 |

| ❉23: | [中世〜織豊期] 天正12年(1584) 5月5日: 「かゝのい」(羽柴秀吉書状、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)、同: 「加〻野井」(織田信雄書状、同)、天正12〜14年(1584〜1586):「𛀙ゝの井ノ鄕」(加賀野井弥八)・「西𛀙ゝの井・𛂰つ𛁭・おき」(不破勝兵衛、中黒は筆者が補う、織田信雄分限帳)。 |

| ❉24: | 美濃一国郷牒・元和郷帳・正保郷帳では東西の区別はない。 |

| ❉25: | 明治5年(1872) 明細帳 (村方明細帳) で西加賀野井村とあり、対応する近代の大字は「西加賀野井」。ただし昭和29年(1954) 羽島市発足時に「加賀野井」(下中町加賀野井)。 |

| ❉26: | 天保郷帳・国絵図では「加賀野井村枝郷」と付記される。 |

| ❉27: | 新田のうち、持添新田・流作場相当のもの (8. 神桐新田・20. 駒ケ江新田) は省略した。 |

| ❉28: | [中世〜織豊期] 天正11年(1583) 9月1日: 「松の木」「すわき」「よこへ」「せこ」「かミ切」「かの」「なると」「のいちば」「じやけち」「おか村」「下はたおさ」「野寺」「上はた長」「大やぶ」(織田信雄知行充行状)。 |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 天正14年(1586) 7月23日: 「大屋ぶの鄕」「野寺・はたをさ 兩鄕」(地名は倂記)「下はたをさ鄕」「しやけちの鄕」「岡村鄕」「須脇鄕」「野市場鄕」「橫江」「松木鄕」「かのゝ鄕」「上切鄕」「なるとの鄕」(織田信雄知行充行黒印状・織田信雄黒印知行目録)。 |

| ❉30: | 天正20年(1592): 「葛木村・にろう村・石田村・ふたの村・石龜村・森下村・中嶋村・そと濱村・長くほ村・立野村・日原村・長瀨村・駒江村・大和田村・秋江村・加の村・す脇村・大藪村・上畑長村・野寺村・下畑村・野市庭村・瀨古村・成戶村・松木村・上切村・こう津村・上野村・馬津村・は禰村・奧條村・駒野村・庭田村・とく田村・山崎村・安江村・大田村」(中黒は筆者が補う、徳永寿昌判物)。 |

| ❉31: | 明治8年(1875) 海西郡 野市場村・安八郡 脇田村で合併し蛇池村、したがって近代の大字は「蛇池」。 |

| ❉32: | 正保郷帳では「蛇穴村」。 |

| ❉33: | [中世〜織豊期] 織豊期 (年不詳 6月6日): 「なるたの郷幷報土寺分、ほんたう幷くわんせい寺せんかう坊分」「下大くれ・岡村 名主百姓中」(中黒は筆者が補う、柴田勝家書状、岐阜県史 史料編 古代・中世4,1973)。 |

| ❉34: | 明治8年(1875) 海西郡 須脇村、および安八郡 大尻村・車戸村で合併し三郷村、したがって近代の大字は「三郷」。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 天正10年(1582) 12月晦日: 「か𛃉きり」「秋江」「よこゑ」「せこ」(本知分)・「かの」「大和田半分」「こまかゑ半分」「なかせ半分」(織田信雄知行充行状)。 |

| ❉36: | 正保郷帳では「上切村」。 |

| ❉37: | 正保郷帳では「松ノ木村」。 |

| ❉38: | [中世〜織豊期] 延文5年〜卓治3年(1360〜1364):「尾張国」の「秋吉御園」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉39: | [中世〜織豊期] 貞治6年(1367): 「尾張國中嶋郡賀野御厨內飯柄鄕」(荒尾泰隆寄進状、新編一宮市史 資料編5 妙興寺文書, 1963)。 |

| ❉40: | 明治22年(1889) 鹿野村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉41: | [中世〜織豊期] 天正12〜14年(1584〜1586): 「大和田」「長く𛂰の内」(松岡式部、織田信雄分限帳)。 |

| ❉42: | [新田・分村] 正保郷帳では大和田村の一部「草場新開」として含まれる。 |

| ❉43: | 明治22年(1889) 草場村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉44: | [中世〜織豊期] 応永33年(1426): 「□興寺末寺吉藤鄕内醫寺領」(『妙〜』、某渡状、新編一宮市史 資料編5 妙興寺文書,1963)、ほか。 |

| ❉45: | 明治11年(1878) 吉藤村・阿古井村で合併し明地村、したがって対応する近代の大字は「明地」。 |

| ❉46: | [中世〜織豊期] 観応2年(1351): 「尾張國中嶋郡朝宮保内」の「阿古江名」(荒尾宗顕売券、同)、ほか。 |

| ❉47: | 寛文郷帳には含まれない。尾州中島郡覚書帳 (寛文覚書) には「阿古井新田」とあり、吉藤村からの分村という。開発途上の土地だったか、またはその後荒廃し再開発された土地のようだ (尾西市史 通史編 上巻, 1998)。 |

| ❉48: | 天正12〜14年(1584〜1586): 「下そふ𛀁ノ郷」(横井孫太郎・横井勝蔵、織田信雄分限帳)、ほか。 |

| ❉49: | [中世〜織豊期] 文和2年(1353): 「尾張國」の「西中野」(尾張国郷保地頭正税弁済所々注進状案、新編一宮市史 資料編6 古代・中世史料集, 1970)、永正4年(1507): 「尾州中島郡中野郷」(下呂町薬師堂旧蔵鐘銘、名古屋市博物館研究紀要 19, 1996)、ほか。 |

| ❉50: | 明治4年(1871) 西中野村に改称、したがって対応する近代の大字は「西中野」。 |

| ❉51: | 天保郷帳では東鵜之本村に「古者鵜之本村」、西鵜之本村に「古者鵜之本村之内」と付記される。 |

| ❉52: | 寛文郷帳では「鵜本村」。 |

| ❉53: | [中世〜織豊期] 延文5年〜卓治3年(1360〜1364):「尾張国」の「野田御厨」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉54: | [中世〜織豊期] 建久3年(1192): 「伊勢國」の「富津御厨」・「尾張國」の「立石御厨」「奥村御厨内」「御母板倉御厨」「野田御園内」(伊勢神宮神主請文写、岐阜県史 史料編 古代・中世4,1973) |

| ❉55: | [中世〜織豊期] 大永6年(1526) 10月: 「尾張國七ケ所 野田・立石・新神戸・柳津・田代・一柳」大永庁宣注文、柳津町史 柳津編,1972)。 |

| ❉56: | [中世〜織豊期] 織豊期: 「よつぬき」(曽我尚祐等連署蔵入地注文、新修稲沢市史 資料編7 古代・中世,1983)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉57: | 寛文郷帳では「四貫木村」。 |

| ❉58: | [中世〜織豊期] 貞和4年(1348): 「神名津」(比丘尼如民畠地寄進状、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉59: | 天保郷帳では「古者落伏村」と付記される。 |

| ❉60: | 寛文郷帳では「落伏村」、安永3年(1774) 改称 (尾張徇行記)。 |

| ❉61: | 延文5年〜卓治3年(1360〜1364):「尾張国」の「立石御厨」(神鳳鈔)。 |

| ❉62: | 天保郷帳では元赤目村に「古者赤目村」と付記される。 |

| ❉63: | [中世〜織豊期] 元弘2年(1332): 「尾張國海西郡赤目保內早尾村」(大般若波羅蜜多経奥書、岐阜県史 史料編 古代・中世2,1972)。 |

| ❉64: | [中世〜織豊期] 天正12年(推定,1584) 6月10日: 「赤目筋」「赤目表」(織田信雄書状、佐織町史 資料編2,1987)、ほか。 |

| ❉65: | 天保国絵図では「古者赤目村之内」と付記され、国絵図でも付記される (例外的)。 |

| ❉66: | 明治11年(1878) 二子村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉67: | 天保郷帳では「古者二子葭山村」と付記される。 |

| ❉68: | 寛文郷帳では「二子葭山村」。 |

| ❉69: | 明治11年(1878) 鵜多須村・東川村で合併し開治村、したがって直接対応する近代の大字は「開治」。ただし昭和53年(1978) 分離して「鵜多須」「上東川」「下東川」。 |

| ❉70: | 江戸末期までに合併し、松山中島村。 |

| ❉71: | 明治30年(1897) 木曽川改修竣工までに集落・地名とも消滅、現在は河道または河川敷 (八開村史 通史編, 2000)。 |

| ❉72: | 寛文郷帳では「高幡村」。 |

| ❉73: | 新田のうち、持添新田・流作場相当のもの (19. 仏師川新田) は省略した。 |

| ❉74: | 暦応4年(1341): 「美濃國脇田郷」(摂津親秀譲状幷安堵外題、平田町史 史料編,1984)、ほか。 |

| ❉75: | [中世〜織豊期] 文応元年(1260): 「みのゝくにこうとのうちなるたのかう」(『美濃国郡戸内成田郷』、親貞所領譲状、平田町史 史料編,1984)、弘長元年(1261): 「美濃國郡戸領成田郷」(鎌倉将軍家政所下文、同)、ほか。 |

| ❉76: | 明治12年(1879) 成田村・内野村 (および 下成田村) で合併し平原村、したがって対応する近代の大字は「平原」。なお、下成田村は天保郷帳・国絵図には含まれず、成田村の一部として把握されている。 |

| ❉77: | 天保郷帳で「成田村之内」付記され、国絵図では何も付記されない (例外的)。 |

| ❉78: | [中世〜織豊期] 康永4年(1345): 「濃州郡戸荘内今尾福林寺書寫之」(高野山秘記奥書、天理図書館 稀書目録 和漢書之部 第3,1960)、天正12年(1584) 3月28日: 「今尾」(織田信雄書状、平田町史 史料編, 1984)、ほか。 |

| ❉79: | [中世〜織豊期] 正中元年(1324): 「長岡庄河東西方大藪」(沙弥信悟奉畠地寄進状、岐阜県史 史料編 古代・中世4,1973)、元弘元年(1331): 「尾張國中嶋郡長岡御庄河東大藪鄕」(比丘尼発心田畠譲状、同)、ほか。 |

| ❉80: | 天保郷帳では「古者 大藪村・大藪新田」(村名は併記) と付記される。 |

| ❉81: | 明治22年(1889) 大薮村・楡俣村・楡俣新田で合併し三里村 (すぐに改名し御寿村)、したがって直接対応する近代の大字は存在しない。ただし、明治35年(1902) 分離し「大藪」。 |

| ❉82: | [中世〜織豊期] 貞和5年(1349): 「勝村郷」大榑荘勝村郷内検帳案、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)、康安2年(1362): 「大榑庄勝村郷」(大榑荘預所実阿奉田畠寄進状、同)、ほか。 |

| ❉83: | [中世〜織豊期] 天正10年(1582) 10月21日: 「かち村之郷」「にれ又之郷」「なか村之郷」「なんはの郷」「もいけ之郷」「中⊏⊐郷」「上大くれ」「下大くれ」「わきたい之郷」(黄薇古簡集所収田中幸七郎所蔵文書、岡山県地方史資料叢書 8,1971)。 |

| ❉84: | 明治8年(1875) 勝村・須賀村で合併し勝賀村、したがって対応する近代の大字は「勝賀」。ただし、明治31年(1898) 須賀村にあたる部分が「須賀」として分離されたため、それ以降の勝賀は勝村に当たる部分だけを含む。 |

| ❉85: | 正保郷帳によれば美濃国の総検地 (石見検) が実施された形跡はあるが、美濃一国郷牒・元和郷帳には含まれない。 |

| ❉86: | 慶長5年(1600): 「福塚村・中鄕村・里村・仁連又村・なんはの村・上大く連村・⊏⊐村」(中黒は筆者が補う、徳川家康禁制朱印状、岐阜県史 史料編 古代・中世 補遺,1999)。 |

| ❉87: | 明治8年(1875) 上大榑村・上大榑新田・五反郷村・五反郷新田で合併し四郷村、したがって直接対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉88: | 新田のうち、持添新田・流作場相当のもの (3. 馬目新田・14. 札野新田) は省略した。 |

| ❉89: | 正保郷帳では「馬ノ目村」。 |

| ❉90: | [中世〜織豊期] 天正12年(1584) 5月21日: 「駒野」(織田信雄知行充行判物、岐阜県史 史料編 古代・中世1, 1969)。 |

| ❉91: | [中世〜織豊期] 天正14年(1586) 7月23日: 「駒野鄕」「馬澤鄕」(織田信雄知行充行状)。 |

| ❉92: | [中世〜織豊期] 暦応元年(1338): 「美濃國石津郡高須」(足利尊氏充行状写、栃木県史 史料編 中世4, 1979)、天正12年(1584): 「高須表」(織田信雄書状、岐阜県史 史料編 古代・中世4, 1973)。 |

| ❉93: | 天保国絵図には、「五町村之内」と付記された見淵が別にある。 |

| ❉94: | 明治8年(1875) ほか2村と合併し稲山村、したがって対応する近代の大字は「稲山」。ただし、昭和50年(1978) 分離し「五町」。 |

| ❉95: | 正保郷帳によれば太閤検地が実施された形跡があるが、美濃一国郷牒・元和郷帳には含まれない。 |

近世 美濃国 海西郡

| 22. | 日原村 (❉1)(❉2) |

| 24. | 外浜村 (❉2) |

| 25. | 森下村 (❉2) |

| 26. | 古中島村 (❉2) |

| 27. | 長久保村 (❉3)(❉2) |

| 28. | 石亀村 (❉2) |

近世 美濃国 石津郡 (❉4)

| 15. | 深浜村 |

| 16. | 福江村 |

| 17. | 万寿新田 (❉5)(❉6) |

| 18. | 沼新田 (❉5)(❉6) |

| 21. | 安田村 (❉7) |

| 22. | 安田新田 (❉5) |

| 23. | 帆引新田 (❉5) |

| 24. | 七右衛門新田 (❉5)(❉8) |

| 25. | 宮地村 |

| 26. | 本阿弥新田 (❉5) |

| 27. | 梶屋村 |

| 30. | 柳湊村 |

| 31. | 上野河戸村 (❉9)(❉10)(❉2) |

| 42. | 山崎村 (❉9)(❉10)(❉2) |

| 43. | 安江村 (❉10)(❉2) |

| 44. | 大里村 (❉11) |

| 44a. | 太田町 (❉2)(❉12)(❉11) |

| 45. | 内新田村 (❉13)(❉14) |

| 46. | 外新田村 (❉13)(❉14) |

| 48. | 上中島村 (❉15)(❉14) |

| 50. | 太田村 (❉16)(❉17)(❉18) |

| 51. | 太田本新田村 (❉5)(❉18) |

| 52. | 下境村 (❉5)(❉19) |

| 54. | 下一色村 (❉20) |

| 55. | 松ケ平村 (❉21) |

| 60. | 亀池新田 (❉5)(❉22) |

近世 尾張国 海西郡

| 1. | 西保村 |

| 2. | 東保村 |

| 3. | 西條村 |

| 4. | 東條村 |

| 30. | 船頭平村 (❉23)(❉24) |

| 31. | 大森村 (❉23)(❉25) |

| 32. | 下古川村 (❉23)(❉25) |

| 33. | 上古川村 (❉23)(❉25) |

| 34. | 山路村 (❉23) |

| 35. | 雀ケ森村 (❉26) |

| 36. | 石田村 (❉2) |

| 37. | 高田村 (❉27) |

| 38. | 宮地村 |

| 39. | 篠塚村 (❉27)(❉28) |

| 40. | 西一色村 (❉27) |

| 41. | 下一色村 |

| 42. | 早尾村 (❉29)(❉30) |

| 58. | 塩田村 (❉36) |

| 59. | 丁野村 (❉31)(❉32) |

| 60. | 戸倉村 (❉33) |

| 61. | 葛木村 (❉34)(❉2) |

| 62. | 二老村 (❉35)(❉36)(❉2)(❉37) |

| 63. | 後江村 |

| 64. | 内大成村 (❉38)(❉35)(❉36)(❉39)(❉40)(❉41) |

| 65. | 外大成村 (❉23)(❉41)(❉37) |

| 66. | 北条村 (❉23)(❉41) |

| 67. | 田尻村 (❉41) |

| 68. | 小茂井村 (❉23)(❉42) |

| 69. | 小家村 (❉23)(❉24) |

| 70. | 和田村 (❉23)(❉43)(❉24)(❉37) |

| 71. | 上立田村 (❉23)(❉37) |

| 72. | 鯉ケ平村 (❉23) |

| 73. | 富安村 (❉44)(❉24) |

| 74. | 下立田村 (❉23)(❉37) |

| 75. | 松田村 (❉23) |

| 76. | 福原新田村 (❉23) |

| 79. | 新右衛門新田村 (❉23)(❉45) |

| 80. | 脇野新田村 (❉23)(❉27) |

| 81. | 又右衛門新田村 (❉23)(❉24)(❉37) |

| 90. | 梶島新田村 (❉23)(❉25) |

近世 伊勢国 桑名郡

| 46. | 猪飼村 (❉46) |

| 47. | 北猪飼村 |

| 51. | 小山村 (❉47)(❉48) |

| 52. | 多度村 (❉49) |

| 53. | 上肱江村 (❉50) |

| 54. | 下肱江村 (❉50) |

| 55. | 戸津村 (❉51)(❉52)(❉47)(❉53) |

| 56. | 香取村 (❉54)(❉58) |

| 57. | 柚比村 (❉55) |

| 58. | 福永村 |

| 59. | 西平賀村 |

| 60. | 西平賀新田 (❉56) |

| 61. | 東平賀村 |

| 62. | 古鋪村 (❉57) |

| 63. | 上之郷村 (❉58) |

| 64. | 福原新田 (❉59) |

| 65. | 金廻村 |

| 66. | 江内村 (❉60) |

| 67. | 油島新田 (❉61)(❉62)(❉60) |

| 68. | 南之郷村 (❉63) |

| 69. | 中須村 |

| ❉1: | [中世〜織豊期] 天正12年(1584) 11月7日: 「日原迄差遣候」織田信雄折紙、岐阜県史 史料編 古代・中世4,1973)。 |

| ❉2: | 天正20年(1592): 「葛木村・にろう村・石田村・ふたの村・石龜村・森下村・中嶋村・そと濱村・長くほ村・立野村・日原村・長瀨村・駒江村・大和田村・秋江村・加の村・す脇村・大藪村・上畑長村・野寺村・下畑村・野市庭村・瀨古村・成戶村・松木村・上切村・こう津村・上野村・馬津村・は禰村・奧條村・駒野村・庭田村・とく田村・山崎村・安江村・大田村」(中黒は筆者が補う、徳永寿昌判物写)。 |

| ❉3: | 天正12〜14年(1584〜1586) 頃: 「大和田」「長く𛂰の内」(〜『長くホの内』、松岡式部、織田信雄分限帳)。 |

| ❉4: | 大里村枝郷の 47. 瓢平村、上中島村枝郷の 49. 栗林、および下境村枝郷の 53. 銘岩原村は省略した。この 3村は無高とあり実態不明、かつ現在のどこにあたるのかもわからない。 |

| ❉5: | [新田・分村] 美濃一国郷牒・元和郷帳・正保郷帳には含まれない。 |

| ❉6: | [新田・分村] 天保郷帳・国絵図では「福江村枝郷」と付記される。 |

| ❉7: | 正保郷帳では「安田帆引村」。 |

| ❉8: | 明治22年(1889) 帆引新田に編入、したがって直接対応する近代の大字は存在しない。ただし、昭和30年(1958) 分離し「 七右衛門新田」。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 弘治2年(1556): 「庭田鄕」「西駒野鄕」「羽根鄕」「髭丸鄕」「山崎鄕」「郡戶河關」齋藤高政(義龍)安堵状、岐阜県史 史料編 古代・中世1,1969)。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 天正14年(1586): 「はね之鄕」・「郡戶・上野 兩鄕」(地名は併記)・「山崎鄕」・「安鄕」(織田信雄黒印知行目録写、岐阜県史 史料編 古代・中世 補遺,1999)。 |

| ❉11: | 大里町は大里村に含めて把握されているため、厳密に分解することはおそらくできない。ここでは単に並べて示しており、大里村・太田町相互の位置関係を示すものではない。 |

| ❉12: | 天保国絵図では「大里村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉13: | [新田・分村] 天保郷帳・国絵図では「大里村枝郷」と付記される。 |

| ❉14: | 明治22年(1889) 上中島・内新田村・外新田村、および亀池新田の一部で合併し吉田村、したがって対応する近代の大字は「吉田」。 |

| ❉15: | 正保郷帳では「中島村」。 |

| ❉16: | 美濃一国郷牒・元和郷帳には含まれない。 |

| ❉17: | [新田・分村] 正保郷帳によれば太閤検地が実施された形跡があるが「大田新田」。 |

| ❉18: | 太田村・太田本新田相互の正確な位置関係は、そもそも明瞭に分解できる状態にあったのかも含めてわからない。このため、ここで示した双方の位置は不正確である。 |

| ❉19: | [新田・分村] 大垣藩座右秘鑑 (尾川藩古義・大垣藩座右秘鑑,1940/1972) によれば、はじめ「下一色新田」、寛文3年(1663) に改称。 |

| ❉20: | 明治9年(1876) 下境村・下一色村で合併し境村、したがって対応する近代の大字は「境」。 |

| ❉21: | 大垣藩座右秘鑑 (尾川藩古義・大垣藩座右秘鑑,1940/1972) によれば、元和3年(1617) に松山村へ改称、旧高旧領取調帳でも松山村であり、対応する近代の大字は「松山」。在地の大垣藩の認識が幕府の郷帳・国絵図には反映されなかったとみられる。 |

| ❉22: | 明治22年(1889) 一部は松山村へ編入、一部は上中島・内新田村・外新田村と合併し吉田村。したがって対応する近代の大字は「松山」または「吉田」。 |

| ❉23: | [新田・分村] 寛文郷帳には含まれない。 |

| ❉24: | 明治11年(1878) 船頭平村・小家村・和田村・上立田村・鯉ケ平村・富安村・下立田村・松田村・又右衛門新田村で合併し立田村、したがって対応する近代の大字は「立田」。 |

| ❉25: | 明治11年(1878) 大森村・下古川村・上古川村・梶島新田村で合併し森川村、したがって対応する近代の大字は「森川」。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期]: 南北朝期: 「すゝめのもり」(善見書状、佐織町史 資料編2,1987)、天文6年(1537): 「櫟江庄堤内雀森」(正福寺門徒本尊控帳、新編一宮市史 資料編6 古代・中世史料集,1970)、天文22年: 「尾州雀森」(証如上人日記、佐織町史 資料編2,1987)。 |

| ❉27: | 明治11年(1878) 高田村・篠塚村・西一色村・脇野新田村で合併し四会村、したがって対応する近代の大字は四会。 |

| ❉28: | 現在の表記は「笹塚」。 |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 元弘2年(1332): 「尾張國海西郡赤目保內早尾村」(大般若波羅蜜多経奥書、岐阜県史 史料編 古代・中世2,1972)。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 天正10年(1582): 「はや尾ニ令著陣」(羽柴秀吉書状、岐阜県史 史料編 古代・中世1,1969)。 |

| ❉31: | 対応する近代の大字は「町野」。 |

| ❉32: | 明治30年(1897) 木曽川改修竣工までに集落・地名とも消滅、現在は河道または河川敷 (八開村史 通史編, 2000)。 |

| ❉33: | 寛文郷帳では「土蔵村」。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 康永元年(1342): 「大成庄」の「葛木」(大成荘所務条々事書、佐織町史 資料編2,1987)。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 嘉元3年(1305): 「韮生」(大成荘沙汰人百姓等連署請文、八開村史 資料編2,1996)。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 元亨4年(1324): 「大成御庄四ケ郷」の「大成蕜尾新堤三ケ郷」(『大成郷『新堤』『蕜尾』)・「塩田郷」(大成庄四ケ郷検注目録、八開村史 資料編2,1996; 佐織町史 資料編2,1987)、同: 「大成郷」「蕜尾郷」「塩田郷」(大成庄預所得分目録、同)、貞和2年(1346): 「東寺御領大成御庄」の「大成郷」「新堤郷」「蕜尾鄕」「塩田郷」(大成荘年貢目録、同)、観応3年(1352): 「新堤郷」「蕜尾鄕」「塩田郷」「大成郷」(大成荘年貢目録写、同)。 |

| ❉37: | 明治30年(1897) 木曽川改修竣工までに集落・地名とも消滅、現在は河道または河川敷 (新編 立田村史 通史,1996)。 |

| ❉38: | [中世〜織豊期] 嘉承元年(1106): 「尾張國大成庄」(堀河天皇宣旨案、佐織町史 資料編2,1987)、応永5年(1398): 「をわりのくにかいさいのうち大なりのしやう」(『尾張国海西内大成庄』、東寺申状案、同)、ほか。 |

| ❉39: | 天保郷帳では「古者大成村」と付記される。 |

| ❉40: | 寛文郷帳では「大成村」。 |

| ❉41: | 明治11年(1878) 内大成村・外大成村・北条村・田尻村で合併し三ツ和村、したがって対応する近代の大字は「三和」。 |

| ❉42: | 尾張藩領村絵図の嘉永3年(1850) 海西郡小茂井村絵図面に寛永元年の開発 (開發寬永元子年) とある。 |

| ❉43: | 尾張藩領村絵図の嘉永3年(1850) 海西郡小茂井村絵図面に寛永元年の開発 (寬永元甲子之年開發) とある。 |

| ❉44: | [中世〜織豊期] 天正12〜14年(1584〜1586): 「き𛀙の鄕・宇安共」(『〜富安共』、佐久間九郎五郎、織田信雄分限帳)。 |

| ❉45: | 現在の表記は「新右エ門」。 |

| ❉46: | [中世〜織豊期] 天正12〜14年(1584〜1586): 「い𛀙いの郷」(織田信雄分限帳)。 |

| ❉47: | [中世〜織豊期] 弘安4年(1281): 「伊勢國冨津御厨」「當庄五鄕 小山鄕・大窪鄕」(當庄 = 冨津御厨・郷名は併記、三宝院相承券文、香川県史 第8巻 資料編 古代・中世史料,1986)、正中2年(1325): 「勢州桑名郡冨津御厨小山勝福寺」尾張国解文 真福寺宝生院蔵正中二年書写本 奥書、新修稲沢市史 資料編3 尾張国解文,1980)。 |

| ❉48: | [中世〜織豊期] 天正12〜14年(1584〜1586): 「橫郡小山」「朝明廣永内」(同、同 = 岡田新八、織田信雄分限帳)。 |

| ❉49: | [中世〜織豊期] 延文5年(1360)〜卓治3年(1364): 「伊勢国」「桑名郡」の「多度」(神鳳鈔)、天正12〜14年(1584〜1586): 「橫 多度鄕」(屋代才蔵、織田信雄分限帳)。 |

| ❉50: | 明治8年(1875) 上肱江村・下肱江村で合併し肱江村、したがって対応する近代の大字は「肱江」。 |

| ❉51: | [中世〜織豊期] 保元2年(1157): 「尾張國」の「櫟江庄」・「伊勢國」の「富津御厨」(太政官符案、佐織町史 資料編2,1987)。 |

| ❉52: | [中世〜織豊期] 建久3年(1192): 「伊勢國」の「富津御厨」・「尾張國」の「立石御厨」「奥村御厨内」「御母板倉御厨」「野田御園内」(伊勢神宮神主請文写、岐阜県史 史料編 古代・中世4,1973) |

| ❉53: | [平安期〜織豊期] 天正12〜14年(1584〜1586): 「とヅの郷」(織田信雄分限帳)、ほか。 |

| ❉54: | [平安期〜織豊期] 長保2年(1000): 「伊勢國鹿取庄」(権記、史料大成 続編35 権記1,1938)、鎌倉末期: 「伊勢國香取五ケ鄕」(吾妻鏡、記事は文治元年(1185) 11月12日)、ほか。 |

| ❉55: | 現在の表記は「柚井」。 |

| ❉56: | [新田・分村] 寛文・元禄郷帳には含まれない。 |

| ❉57: | 現在の表記は「古敷」。 |

| ❉58: | [中世〜織豊期] :弘安元年(1278): 「伊勢國香取莊內上鄕」(大井蓮実譲状案、神奈川県史 資料編2 古代・中世2,1973)、弘安7年(1284): 「いせのくにかとりかミ郷」(大井頼郷譲状案、同)。 |

| ❉59: | [新田・分村] 正保・元禄郷帳には含まれない。 |

| ❉60: | 明治22年(1887) 江内村・油島新田で合併し油島村、したがって対応する近代の大字は「油島」。 |

| ❉61: | 伊勢国の正保郷帳には含まれない。 |

| ❉62: | [新田・分村] 元禄郷帳・天保郷帳・天保国絵図では「江内村枝郷」と付記される。 |

| ❉63: | 天保郷帳では「古者 南之郷村 名江村 弐ケ村」と付記され(村名は併記)、正保・元禄郷帳では 2村として把握されている。 |

近世 尾張国 海西郡

| 20. | 狐地新田村 (❉64) |

| 21. | 芝井新田村 (❉64) |

| 22. | 鎌島新田村 (❉64) |

| 23. | 森津新田村 (❉64) |

| 24. | 六條新田村 (❉64) |

| 25. | 平島新田村 (❉64) |

| 26. | 前ケ須新田村 (❉64)(❉65) |

| 27. | 鯏浦村 |

| 28. | 五之三村 |

| 29. | 荷之上村 (❉66) |

| 83. | 稲元新田村 (❉64) |

| 84. | 稲吉新田村 (❉64) |

| 85. | 与蔵山新田村 (❉64)(❉67) |

| 86. | 松名新田村 (❉64) |

| 88. | 寛延新田村 (❉64) |

| 91. | 島名新田村 (❉64) |

近世 伊勢国 桑名郡 (❉68)

| 72. | 松之木村 |

| 73. | 杉江村 |

| 74. | 新所村 |

| 77. | 中川村 (❉69) |

| 78. | 西川村 (❉70) |

| 79. | 上坂手村 |

| 80. | 下坂手村 |

| 81. | 千倉村 |

| 83. | 西外面村 (❉71) |

| 84. | 十日外面 (❉72)(❉73) |

| 85. | 平方村 |

| 86. | 間々村 (❉74) |

| 87. | 高座村 (❉75) |

| 88. | 出口村 |

| 89. | 押付村 |

| 90. | 小島村 (❉76) |

| 91. | 五明村 |

| 92. | 赤津亀貝新田 (❉72) |

| 93. | 小島新田 (❉72) |

| 95. | 又木村 (❉77) |

| 96. | 源部外面 (❉72)(❉78) |

| 97. | 殿名村 (❉79) |

| 98. | 松ケ島村 |

| 99. | 大島村 |

| 100. | 駒江新田 (❉80) |

| 101. | 鎌ケ地畑新田 (❉80) |

| 102. | 葭ケ須新田 (❉80) |

| 103. | 福井新田 (❉72)(❉81) |

| 104. | 豊松新田 (❉72)(❉81) |

| 105. | 赤地新田 (❉72) |

| 106. | 長地新田 (❉80) |

| 107. | 六百新田 (❉80)(❉82) |

| 108. | 田代新田 (❉80) |

| 109. | 近江島新田 (❉80) |

| 110. | 雁ケ地新田 (❉80) |

| 111. | 福崎新田 (❉72) |

| 113. | 白鷺新田 (❉72) |

| 114. | 源緑新田 (❉72)(❉83) |

| 115. | 藤里新田 (❉72) |

| 117. | 松蔭新田 (❉72) |

| 123. | 長徳新田 (❉72) |

| 130. | 見入新田 (❉72) |

| 136. | 西対海地新田 (❉80) |

| 137. | 外平喜新田 (❉80) |

| 138. | 加路戸新田 (❉80)(❉84) |

| 139. | 大新田 (❉72) |

| 140. | 和泉新田 (❉80) |

| 141. | 川先新田 (❉72) |

| 142. | 中和泉新田 (❉72) |

| 144. | 松永新田 (❉72) |

| 146. | 冨崎新田 (❉72) |

| 149. | 富島付新田 (❉72) |

| 150. | 横満蔵新田 (❉72) |

| 154. | 三郎治山新田 (❉72) |

| 155. | 東対海地新田 (❉80) |

| 156. | 小林新田 (❉72) |

| 157. | 小和泉新田 (❉72) |

| 160. | 加稲新田 (❉80) |

| 162. | 三好新田 (❉72) |

| 163. | 富島新田 (❉72) |

| 164. | 稲荷崎新田 (❉72) |

| 165. | 境新田 (❉72) |

| 166. | 福吉新田 (❉72) |

| 168. | 川原欠新田 (❉72) |

| ❉64: | [新田・分村] 寛文郷帳には含まれない。 |

| ❉65: | 天保郷帳では「古者前ケ須村」と付記される。 |

| ❉66: | 寛文郷帳では「荷ノ上村」。 |

| ❉67: | 明治11年(1878) 森津新田村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉68: | 新田のうち、集落をともなわないもの (94. 篠橋新田・112. 豊崎新田・131. 見入子新田・133. 小和泉南堤外新田・134. 小林島新田・135. 松永新田・143. 築留新田・145. 白鷺脇付新田・158. 富田子新田・167. 加路戸堤外新田・169. 川中彦作新田)、持添新田・流作場相当のもの (75. 前山外面・76. 藤九郎外面・82. 遠浅附新田・132. 豊田子新田・147. 稲荷崎付新田・148. 加稲山新田・159. 富田新田・161. 加稲九郎治新田)、実態をともなわないもの・不明なもの (151. 北野森崎新田・152. 善太山新田・153. 善太山堤外新田)、老松輪中の大部分 (118. 井沢新田・119. 常盤新田・120. 松吉新田・121. 富永新田・122. 松高新田・124. 真桃新田・125. 土吉新田・126. 服部新田・127. 住吉新田・128. 寿永野新田・129. 老松新田) は省略した。 |

| ❉69: | [中世〜織豊期] 天文11年(1542) 「中川」(証如上人日記, 石山本願寺日記 上巻,1930/1966)、天文20年: 「伊勢国中川」(同)、ほか。 |

| ❉70: | [中世〜織豊期] 天文22年(1553) 「西河」(証如上人日記, 石山本願寺日記 上巻,1930/1966)。 |

| ❉71: | 国絵図には、「西外面村之内」と付記された北島が別にある。 |

| ❉72: | [新田・分村] 正保・元禄郷帳には含まれない。 |

| ❉73: | [新田・分村] 正保3年(1646) 以後の成立 (長島町誌 上巻, 1974)。 |

| ❉74: | 「埵村」とも (長島町誌 上巻, 1974)。伊勢国の正保郷帳では「堹村」。 |

| ❉75: | 伊勢国の正保郷帳では「高庄村」。 |

| ❉76: | [中世〜織豊期] 天正12年(1584): 「勢州長嶋ノ口 (ヨリ二里、五刁ノ方ノ小嶋カ子カヲト云平城也ト) ニアル城」(多聞院日記、多聞院日記 第3巻,1967)。 |

| ❉77: | 伊勢国の正保郷帳では「俣木村」。 |

| ❉78: | 寛永12年(1635) の開発 (長島町誌 上巻, 1974)。 |

| ❉79: | 国絵図には「殿名村之内」と付記された東殿名村が別にある。 |

| ❉80: | 伊勢国の正保郷帳には含まれない。 |

| ❉81: | 明治12年(1879) 福井新田・豊松新田で合併し福豊新田、したがって対応する近代の大字は「福豊」。 |

| ❉82: | 明治8年(1875) 赤地新田に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉83: | 天保国絵図には「源緑新田之内」と付記された上源緑新田が別にある。 |

| ❉84: | 伊勢国の正保郷帳では「加路戸村」。加路戸新田の名称は寛永2年(1625) 以降の再開発による (木曽岬村史, 1969)。 |