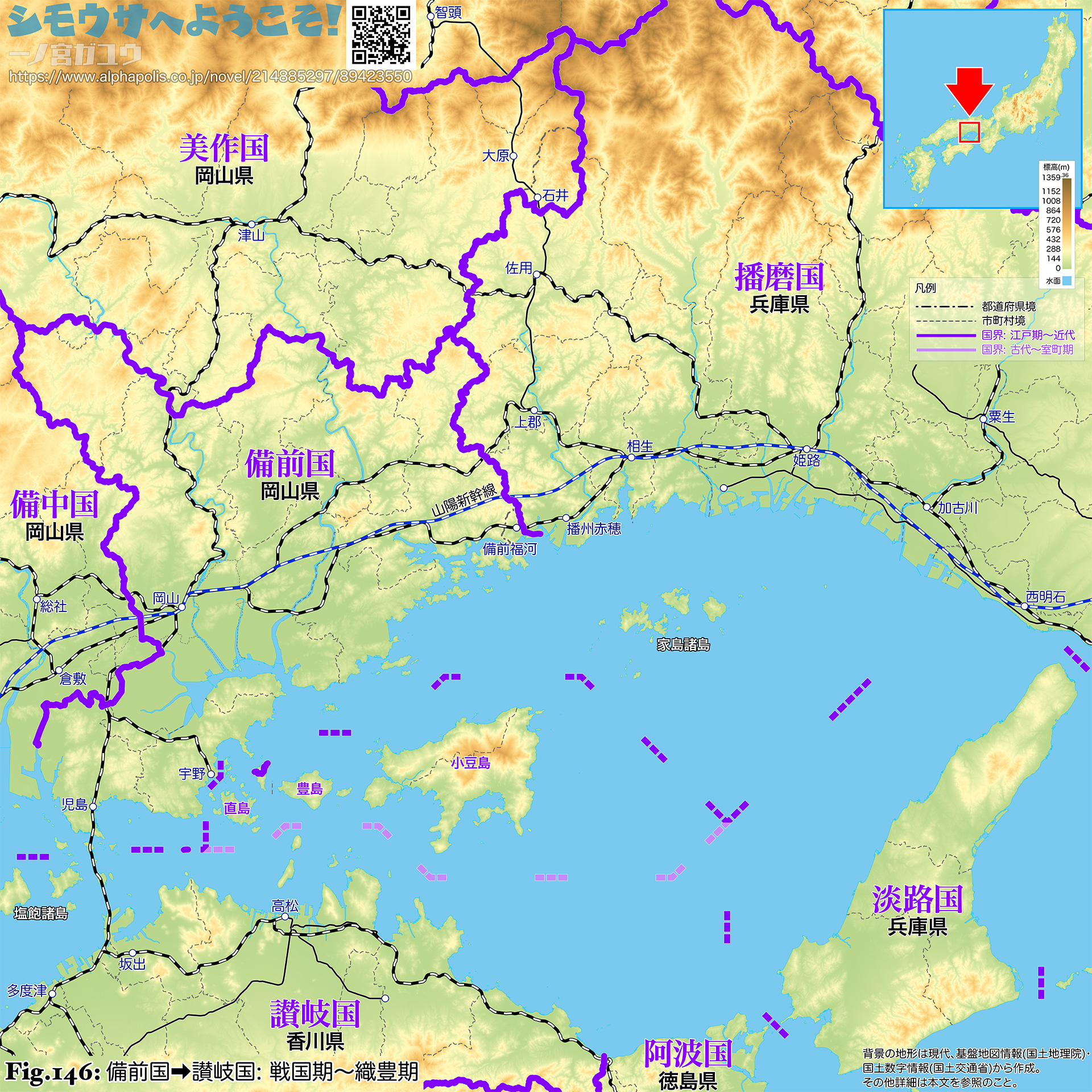

古代 備前・讃岐の国界は戦国期に曖昧化し、近世以降、備前国にあった小豆島・直島は讃岐国に属するようになった。

小豆島は日本書紀に「阿豆枳辞摩」としてあらわれ、これにより本来は「あづきしま (あずきしま)」だったことがわかる。その後「小豆島」と書かれたものが音読みされて現在の読みになったらしい。永仁5年(1297) 御所大番役定書案 (❉2) に「せうつしまの庄」とあり、すでに「ショウツシマ」と読まれている。奈良期の平城宮木簡 (❉1) に「備前国児島郡小豆郷」、続日本紀の延暦3年(784) の記事にも「備前國兒島郡小豆嶋」とあるように小豆島は備前国 児島郡に属した。

小豆島には平安末期までに小豆島庄・肥土庄が成立し、基本的に前者は石清水八幡宮領、後者は皇室関係の所領として継承されていく。小豆島庄がはじめて史料にあらわれるのは、前述の永仁5年(1297) 御所大番役定書案に「せうつしまの庄」とあるものだが、先行する建長2年(1250) の九条道家初度惣処分状 (❉3) に荘園 (庄・御厨) と並んで「備後国小豆嶋」がある。肥土庄は治承2年(1178) の後白河院庁下文 (❉2) にはじめてあらわれ「備前國肥土庄」とある。このほか、建治元年(1275) の長勝寺鐘銘文 (❉4) に「小豆島西方池田御庄」とある池田庄、応永4年(1397) 草加部八幡宮鰐口銘 (❉5) や応永14年(1407) 八幡宮鰐口銘 (❉6) に「小豆島草賀部庄」とある草加部 (草賀部) 庄、寸簸之塵(❉7) 所収の永禄9年(1566) 備前国郡郷庄帖に「尾美庄・草部庄・池田庄・肥土庄」(中黒は筆者が補う) とある尾美庄が知られる。基本的に小豆島庄が分割されたか、内訳 (広域地名) として池田庄・草加部 (草賀部) 庄・尾美庄が存在したと考えられるが、詳細はわからない。

南北朝期に入ると、延元4年(1339) までに備前国 児島郡の飽浦を本拠とした佐々木 (飽浦) 信胤が占拠し、この段階で各荘園は実態を失ったとみられる。その後、貞和3年(1347) 細川師氏に攻め込まれると信胤はその配下となり、小豆島は細川顕氏を経て細川頼之の所領に組み込まれ、南北・室町期を通じて讃岐国守護・管領細川氏の勢力下に置かれるところとなった。

この間、延元2年(1337) 後醍醐天皇倫旨 (❉2) に「備前國小豆島」、応永2年(1395) 応永備前神名帳に「備前国小豆島郡」(❉8)、応永24年(1417) 淵崎八幡神社旧蔵青銅製鰐口銘・応永31年(1424) 雲故庵大般若波経奥書に「備前国小豆島肥土庄」「備前国小豆島北浦小海郷」(❉8)、文明15年(1483) 福寿借銭状 (❉2) に「備前國小豆島」とあるなど、引き続き備前国の一部として認識されている。

一方、応永19年(1412) と推定される安富宝城書状 (❉9) では、東寺から備前国分の棟別銭を求められたことに関連して、「この島は備前の内であるとも、内ではないとも、いまだ決まっていない島である」(❉10) という見解が示され、蔭涼軒日録の明応2年(1493) 6月18日の記事 (❉2) でも「讃岐国は 13郡からなり、6郡は香川氏の支配、7郡は安富氏の支配である。小豆島も安富氏の支配である」(❉11) と、讃岐国とは別に小豆島支配の説明がある。安富氏・香川氏はともに守護・細川氏の代官 (守護代) である。これらによれば小豆島の国郡は曖昧化しており、また (備前国でも讃岐国でもなく) 小豆島は小豆島である、という傾向がみられる。ただし明王寺釈迦堂には「大永八年五月五日 宥泉之書」と刻まれた瓦と「讃州小豆島池田之住人 宥泉」と刻まれた瓦があり (❉12)、大永8年(1528) の時点で讃岐国と自認する住人がいたことがわかる。

これは戦国・織豊期を経て江戸期に入ってからも同じで、慶長10年(1605) の徳川政権 (江戸幕府) による池田村の検地帳表紙には単に「小豆島之内池田村」とあって (❉13) 国郡の記載はない。慶安元年(1648) 坂手村の検地帳でも「小豆島之内草加部村」(中略)「坂手村分」(❉14)、延宝7年(1679) 福田村・吉田村の検地帳 でも「小豆島福田吉田村」(❉15) とだけある。

一方、慶長の備前国絵図や、寛永年間(1624-1644) の備前国九郡絵図、寛永10年国絵図の縮写図とされる「日本六十余州国々切絵図」の備前国や、この秋田県公文書館所蔵のものに混入する寛永15年国絵図の備前国のどれにも小豆島は含まれない。天保の備前国絵図・郷帳でも同様である。

対する讃岐国については史料が限られるが、日本六十余州国々切絵図の讃岐国に小豆島が描かれ、この原本と考えられる「寛永十年讃岐国絵図」でも同様と推定される。

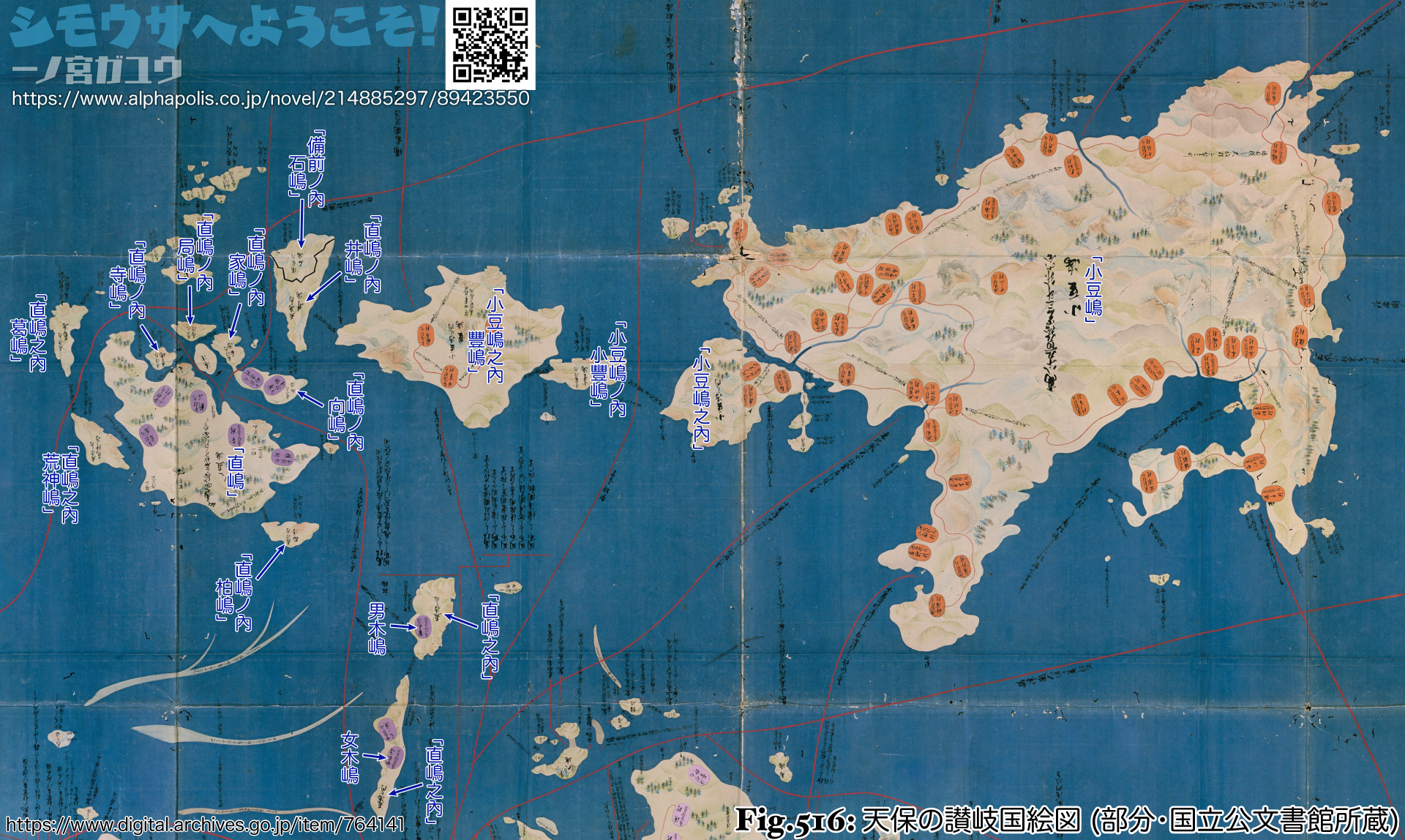

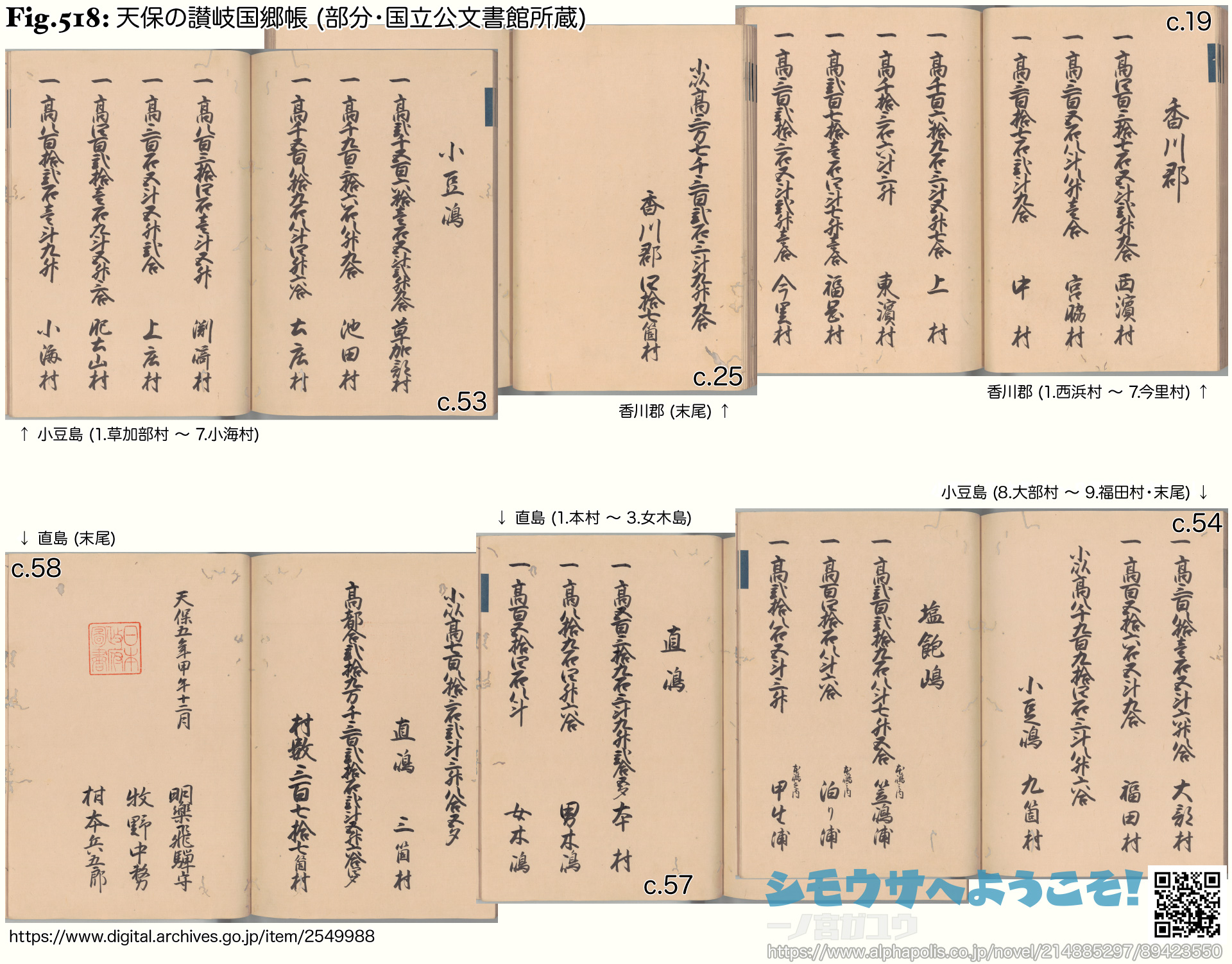

天保の讃岐国絵図・郷帳では小豆島はどの郡にも含まれず、同格の枠組みで別に「小豆島」とあって各村が含まれている。

これらからいえば江戸初期には讃岐国として把握されていたと考えられるが、郡の扱いはきわめて曖昧なまま扱われたといえる。

なお元禄2年(1689) の文書には「備前国小豆島土庄村」とあるといい (❉16)、在地と公式の認識が一致する時期は遅く、桐生と同じように元禄年間(1688〜1704) 以後と思われる。

直島も小豆島と同様の変遷を経験している。直島が古代〜中世に備前国として把握されていたことがわかる直接の史料は、建長5年(1253) 近衛家所領目録并相伝系図 (❉17) に「同国直嶋」(同=備前) とあるのがおそらく唯一だが、直島は小豆島より吉備児島 (現在は児島半島) に近く、小豆島が備前国に含まれていたのなら、直島もまた同様であるのは地理的に自明ではある。なお、天保郷帳・国絵図の「直島」には男木島・女木島も含まれる。

延享3年 (1746) 巡検使の派遣に先立って訪れた代官に対して草加部村の庄屋が回答とした内容によれば、宝永5年(1708) 以後は諸帳面で讃岐国と記すようになったという (❉14)。

岡山大学附属図書館の池田家文庫に所蔵され、デジタル公開されている (T1-5『備前国図』)(❉18)。

直接の控え図 (T1-19-1『備前国絵図』) のほか、正徳5年(1715) の複製 (T1-15『備前国絵図』)、明和2年(1765) の複製 (T1-2『備前国絵図』)・同様と思われる色彩の異なるもの (下絵か? T1-11『備前国絵図』) が岡山大学附属図書館の池田家文庫に所蔵され、デジタル公開されている (❉18)。

岡山大学附属図書館の池田家文庫に所蔵され、デジタル公開されている (T1-14『備前国九郡絵図 』)(❉18)。

秋田県公文書館所蔵のものは A290-114-48「日本六十余州国々切絵図 備前国」(❉19)、岡山大学附属図書館 池田家文庫所蔵のものは T1-61「〔備前国絵図〕(❉20)」。

秋田県公文書館所蔵のものは A290-114-48「日本六十余州国々切絵図 備前国」(❉19)、岡山大学附属図書館 池田家文庫所蔵のものは T1-61「〔備前国絵図〕(❉18)」。

同じ著者 (永山卯三郎) による続岡山県金石史(1954)・倉敷市史 (1960〜1964) (❉21) は、「松浦正一著江戸時代の小豆島」を参照の上で「小豆島四海村森邦夫氏蔵小豆島志料第二笠井文書」に「元緑二巳年四月廿八日 他国持備前国小豆鳥土庄村庄屋 三郎右衛門」とあると説明している (金石史では『庄』は『荘』)。 各種図書目録などによれば、松浦の「江戸時代の小豆島」は昭和18年(1943) の「高松高商論叢」第18巻1号・2号に掲載されているようだ。

なお、角川日本地名大辞典 37 香川県(1985) の見出し「小豆島」では、新編香川叢書の「笠井家文書」を参照しているが、少なくとも「新編香川叢書 史料篇2」(1981) の笠井家文書に該当する文書はない。

| ❉1: | 岡山県史 第19巻 編年史料(1988) 所収。 |

| ❉2: | 香川県史 第8巻 資料編 古代・中世史料(1986) 所収。 |

| ❉3: | 兵庫県史 史料編 中世8(1994) 所収。 |

| ❉4: | 美原町史 第3巻 史料編2 中世(1991) 所収。 |

| ❉5: | 新修香川県史(1953) |

| ❉6: | 大日本史料 第7編之9(1943) 所収。 |

| ❉7: | 吉備群書集成 第1輯 地誌部 上(1921/1978) 所収。 |

| ❉8: | 土庄町誌(1973)。 |

| ❉9: | 岡山県史 第20巻 家わけ史料(1985) 所収。 |

| ❉10: | 原文「此嶋事ハ備前之内にて候共、内にて候ハぬ事共、いまた落居なき嶋にて候」 |

| ❉11: | 原文「識岐國者十三郡也、六郡香川傾之」(中略)「七郡者安富領之」(中略)「小豆島亦安富管之」。 |

| ❉12: | 続岡山県金石史(1954) 所収。 |

| ❉13: | 池田町史(1984)、ただし本文上部の不鮮明な写真による。 |

| ❉14: | 内海町史(1974)・池田町史(1984)。編纂責任者および中世の通史を含む大部分の執筆は川野正雄で同じ。 |

| ❉15: | 内海町史(1974)。 |

| ❉16: | 「続岡山県金石史」(1954) は「松浦正一氏著江戸時代の小豆島」を参照して「小豆島四海村森邦夫氏蔵小豆島志料第二笠井文書」を引用し、そこに「備前国小豆島土荘村荘屋三郎右衛門」とある。同一著者 (永山卯三郎) による「倉敷市史 第1冊」(1973) でも表記の差異を除けば同じ。 |

| ❉17: | 兵庫県史 史料編 中世8(1994) 所収。 |

| ❉18: | 「画像の利用について」に「データの無断転載や再配付は禁止します」とあるほか「利用案内・手続」による限り制約が大きいため、本稿では引用していない。 |

| ❉19: | 秋田県公文書館所蔵のものは「出版、出版物への掲載、放映については申請が必要」とあるが、Webコンテンツで引用する場合の制限は見当たらなかった。 |

| ❉20: | 岡山大学附属図書館 池田家文庫所蔵のものは「画像の利用について」に「データの無断転載や再配付は禁止します」とあるほか「利用案内・手続」による限り制約が大きいため、本稿では引用していない。 |

| ❉21: | 復刻・集約版である倉敷市史 第1冊(1973) による。 |

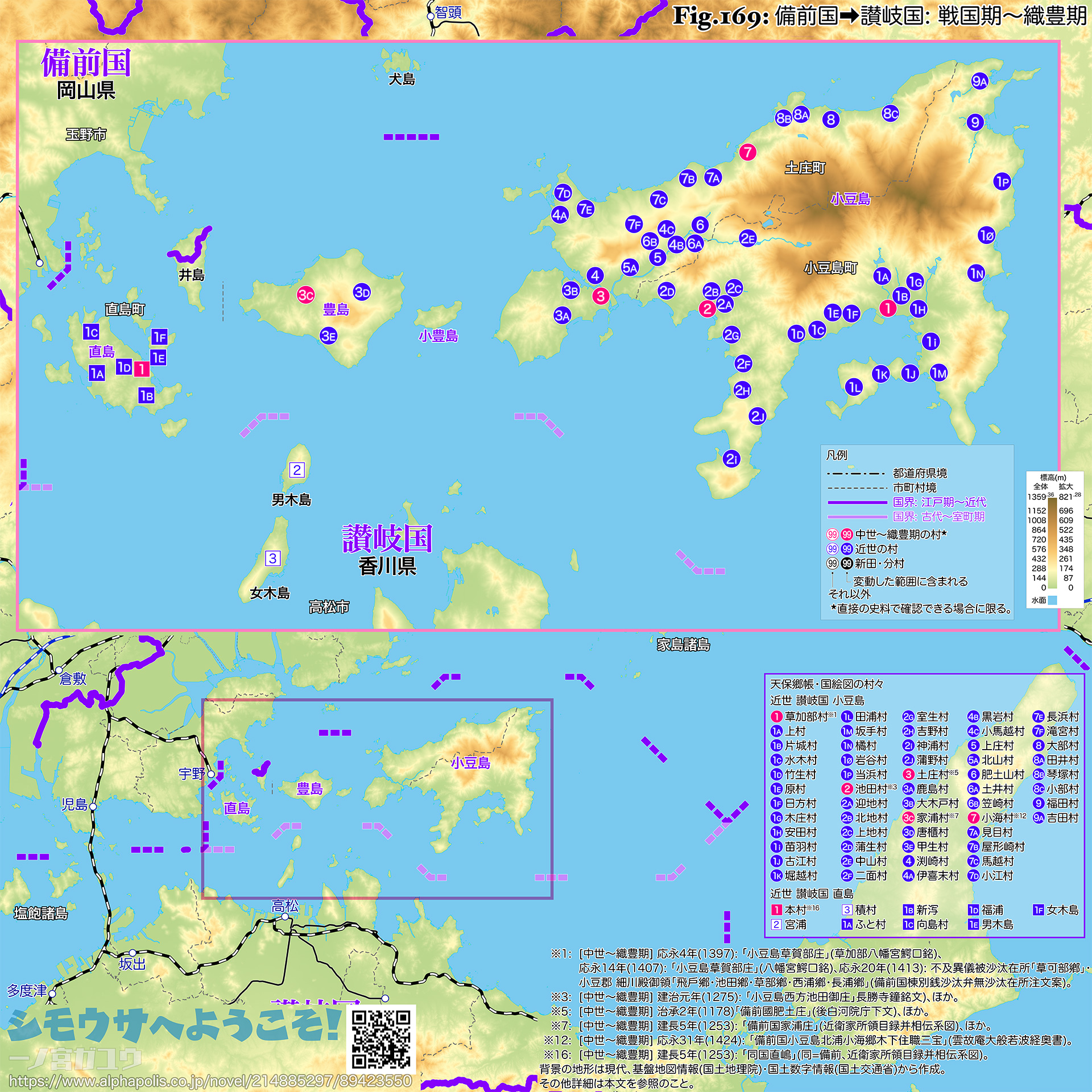

近世 讃岐国 小豆島

| 1. | 草加部村 (❉1) |

| 1a. | 上村 (❉2) |

| 1b. | 片城村 (❉2) |

| 1c. | 水木村 (❉2) |

| 1d. | 竹生村 (❉2) |

| 1e. | 原村 (❉2) |

| 1f. | 日方村 (❉2) |

| 1g. | 木庄村 (❉2) |

| 1h. | 安田村 (❉2) |

| 1i. | 苗羽村 (❉2) |

| 1j. | 古江村 (❉2) |

| 1k. | 堀越村 (❉2) |

| 1l. | 田浦村 (❉2) |

| 1m. | 坂手村 (❉2) |

| 1n. | 橘村 (❉2) |

| 1o. | 岩谷村 (❉2) |

| 1p. | 当浜村 (❉2) |

| 2. | 池田村 (❉3) |

| 2a. | 迎地村 (❉4) |

| 2b. | 北地村 (❉4) |

| 2c. | 上地村 (❉4) |

| 2d. | 蒲生村 (❉4) |

| 2e. | 中山村 (❉4) |

| 2f. | 二面村 (❉4) |

| 2g. | 室生村 (❉4) |

| 2h. | 吉野村 (❉4) |

| 2i. | 神浦村 (❉4) |

| 2j. | 蒲野村 (❉4) |

| 3. | 土庄村 (❉5) |

| 3a. | 鹿島村 (❉6) |

| 3b. | 大木戸村 (❉6) |

| 3c. | 家浦村 (❉7)(❉6) |

| 3d. | 唐櫃村 (❉6) |

| 3e. | 甲生村 (❉6) |

| 4. | 渕崎村 |

| 4a. | 伊喜末村 (❉8) |

| 4b. | 黒岩村 (❉8) |

| 4c. | 小馬越村 (❉8) |

| 5. | 上庄村 |

| 5a. | 北山村 (❉9) |

| 6. | 肥土山村 |

| 6a. | 土井村 (❉10) |

| 6b. | 笠崎村 (❉10)(❉11) |

| 7. | 小海村 (❉12) |

| 7a. | 見目村 (❉13) |

| 7b. | 屋形崎村 (❉13) |

| 7c. | 馬越村 (❉13) |

| 7d. | 小江村 (❉13) |

| 7e. | 長浜村 (❉13) |

| 7f. | 滝宮村 (❉13) |

| 8. | 大部村 |

| 8a. | 田井村 (❉14) |

| 8b. | 琴塚村 (❉14) |

| 8c. | 小部村 (❉14) |

| 9. | 福田村 |

| 9a. | 吉田村 (❉15) |

近世 讃岐国 直島

| 1. | 本村 (❉16) |

| 1a. | 宮浦 (❉17)(❉18) |

| 1b. | 積村 (❉17)(❉19) |

| 1c. | ふと村 (❉17)(❉20) |

| 1d. | 新泻 (❉17) |

| 1e. | 向島村 (❉17) |

| 1f. | 福浦 (❉17) |

| 2. | 男木島 |

| 3. | 女木島 |

| ❉1: | [中世〜織豊期] 応永4年(1397): 「小豆島草賀部庄」(草加部八幡宮鰐口銘、新修香川県史,1953)、応永14年(1407): 「小豆島草賀部庄」(八幡宮鰐口銘、大日本史料 第7編之9,1943)、応永20年(1413): 不及異儀被沙汰在所「草可部鄕」・小豆郡 細川殿御領「飛戶鄕・池田鄕・草部鄕・西浦鄕・長浦鄕」(備前国棟別銭沙汰弁無沙汰在所注文案、香川県史 第8巻 資料編 古代・中世史料,1986)。 |

| ❉2: | 郷帳には含まれない。国絵図では「草加部村之内」と付記される。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 建治元年(1275): 「小豆島西方池田御庄」長勝寺鐘銘文、美原町史 第3巻 史料編2 中世,1991)、応永20年(1413): 不及異儀被沙汰在所「草可部鄕」・小豆郡 細川殿御領「飛戶鄕・池田鄕・草部鄕・西浦鄕・長浦鄕」(備前国棟別銭沙汰弁無沙汰在所注文案、香川県史 第8巻 資料編 古代・中世史料,1986)、ほか。 |

| ❉4: | 郷帳には含まれない。国絵図では「池田村之内」と付記される。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 治承2年(1178)「備前國肥土庄」(後白河院庁下文、香川県史 第8巻 資料編 古代・中世史料,1986)、応永20年(1413): 不及異儀被沙汰在所「草可部鄕」・小豆郡 細川殿御領「飛戶鄕・池田鄕・草部鄕・西浦鄕・長浦鄕」(備前国棟別銭沙汰弁無沙汰在所注文案、香川県史 第8巻 資料編 古代・中世史料,1986)、ほか。 |

| ❉6: | 郷帳には含まれない。国絵図では「土庄村之内」と付記される。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 建長5年(1253): 「備前国家浦庄」(近衛家所領目録并相伝系図、兵庫県史 史料編 中世8,1994)、ほか。 |

| ❉8: | 郷帳には含まれない。国絵図では「渕崎村之内」と付記される。 |

| ❉9: | 郷帳には含まれない。国絵図では「上庄村之内」と付記される。 |

| ❉10: | 郷帳には含まれない。国絵図では「肥土山村之内」と付記される。 |

| ❉11: | 現在の地名表記は「笠滝」。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 応永31年(1424): 「備前国小豆島北浦小海郷木下住職三宝」(雲故庵大般若波経奥書、土庄町誌,1973)。 |

| ❉13: | 郷帳には含まれない。国絵図では「小海村之内」と付記される。 |

| ❉14: | 郷帳には含まれない。国絵図では「大部村之内」と付記される。 |

| ❉15: | 郷帳には含まれない。国絵図では「福田村之内」と付記される。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 建長5年(1253): 「同国直嶋」(同=備前、近衛家所領目録并相伝系図、兵庫県史 史料編 中世8,1994)。 |

| ❉17: | 郷帳には含まれない。国絵図では「本村村之内」と付記される。 |

| ❉18: | 現在の表記は「宮ノ浦」。 |

| ❉19: | 現在の地名は「積浦」。 |

| ❉20: | 現在の表記は「風戸」。 |