菱地区 (上菱村・下菱村・小友村) はその後再び変動し、下野から上野国に戻された。

上菱村・下菱村は、慶安元年(1648) の下野国 正保郷帳 (東野地誌)・中川忠英旧蔵 下野国絵図に足利郡として含まれる (小友村はこの時点では成立していない)。

上菱村・下菱村は、慶安元年(1648) の下野国 正保郷帳 (東野地誌)・中川忠英旧蔵 下野国絵図に足利郡として含まれる (小友村はこの時点では成立していない)。

また慶安2年(1649) 下菱村の泉竜院に宛てた朱印状には「野州梁田郡桐生領下菱村泉龍院領」とあり (❉1)、寛文6年(1666) の上菱村・下菱村の検地帳表紙には「野州梁田那桐生領上菱村御繩水帳」「野州梁田那桐生領下菱村御繩水帳」とある (❉1)。

また慶安2年(1649) 下菱村の泉竜院に宛てた朱印状には「野州梁田郡桐生領下菱村泉龍院領」とあり (❉1)、寛文6年(1666) の上菱村・下菱村の検地帳表紙には「野州梁田那桐生領上菱村御繩水帳」「野州梁田那桐生領下菱村御繩水帳」とある (❉1)。

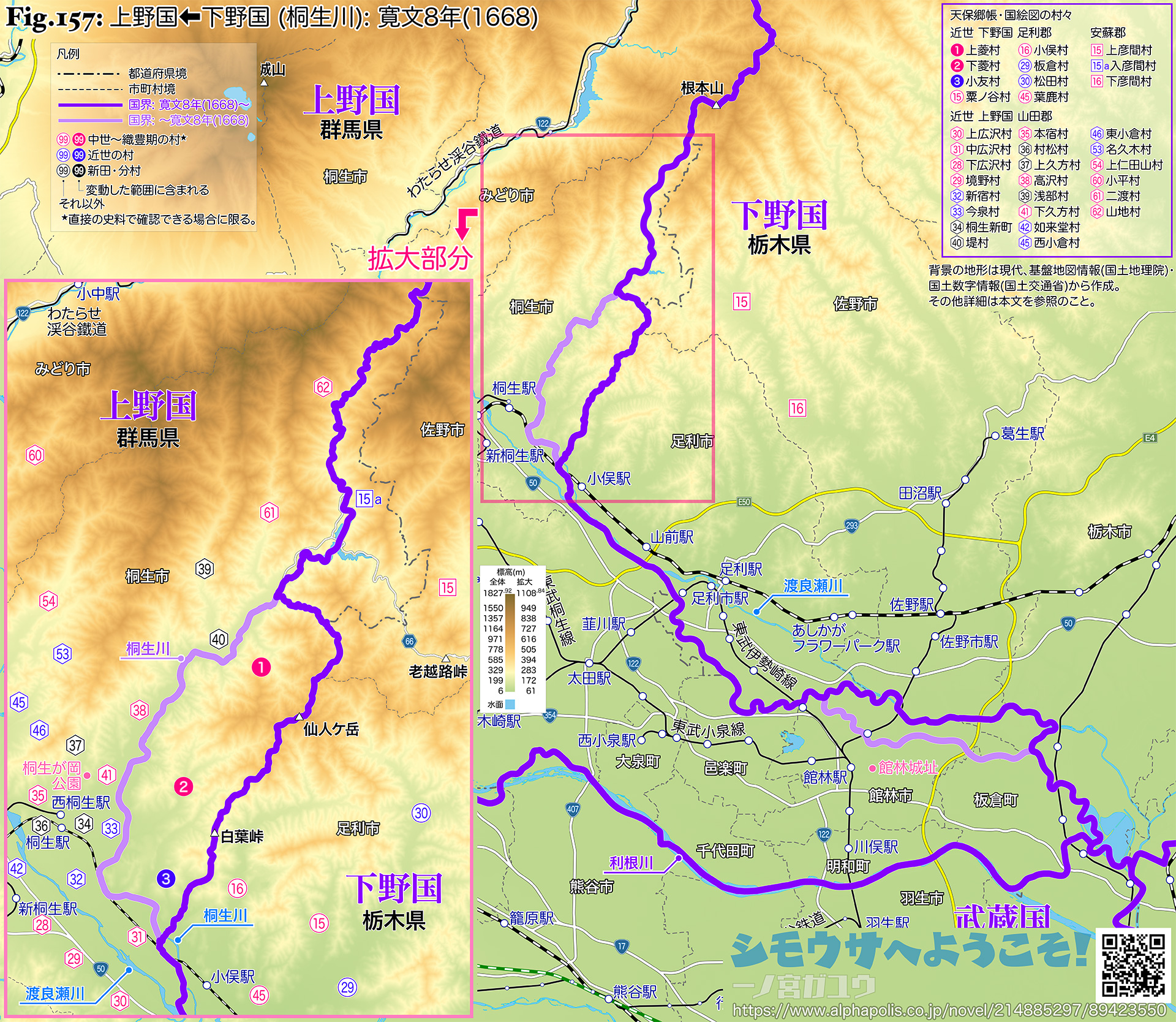

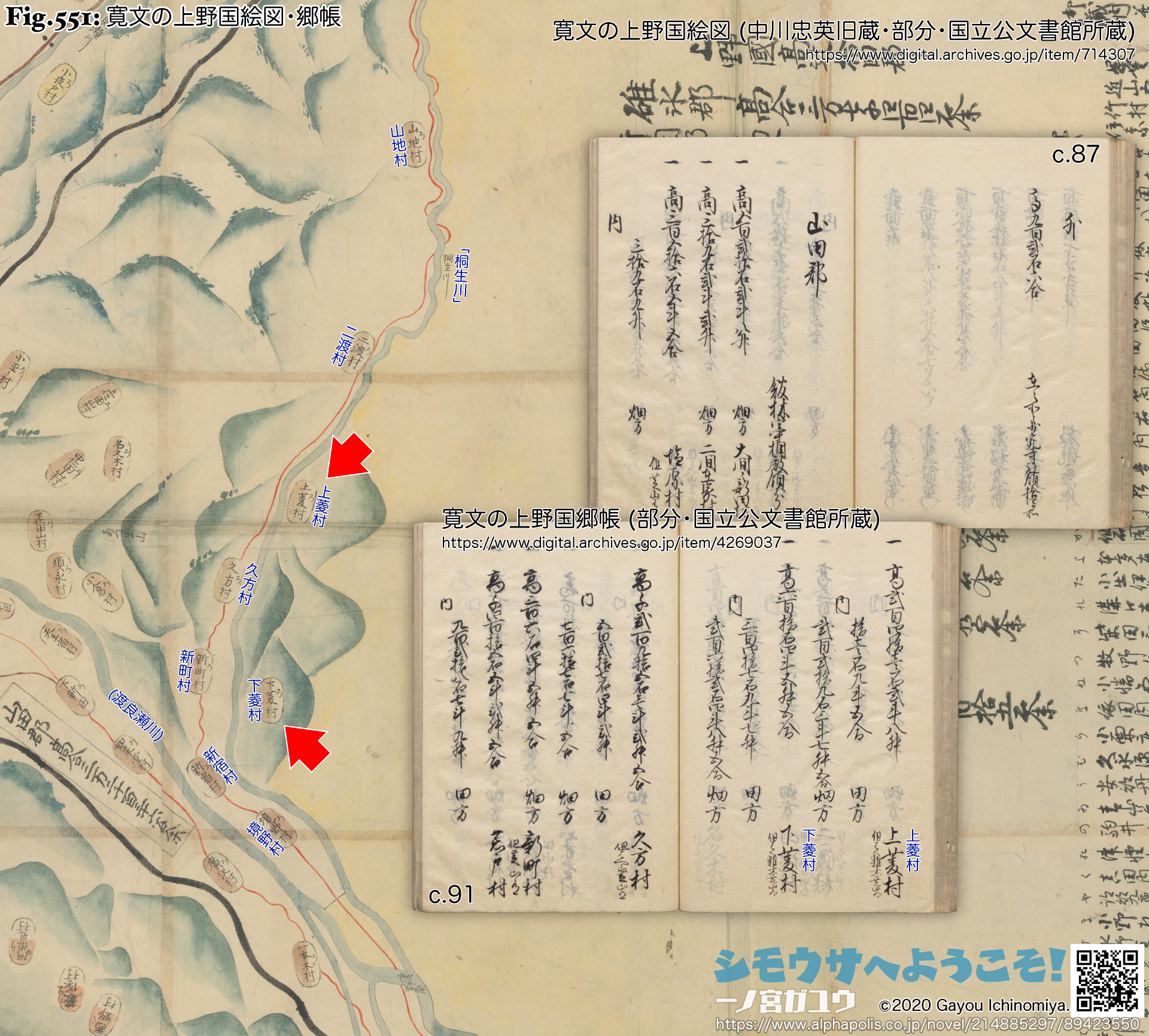

しかし寛文8年(1668) の上野国 寛文郷帳・中川忠英旧蔵の上野国絵図に、上菱村・下菱村は山田郡として含まれ、寛文8年(1668) の前後に変動があったことがわかる。

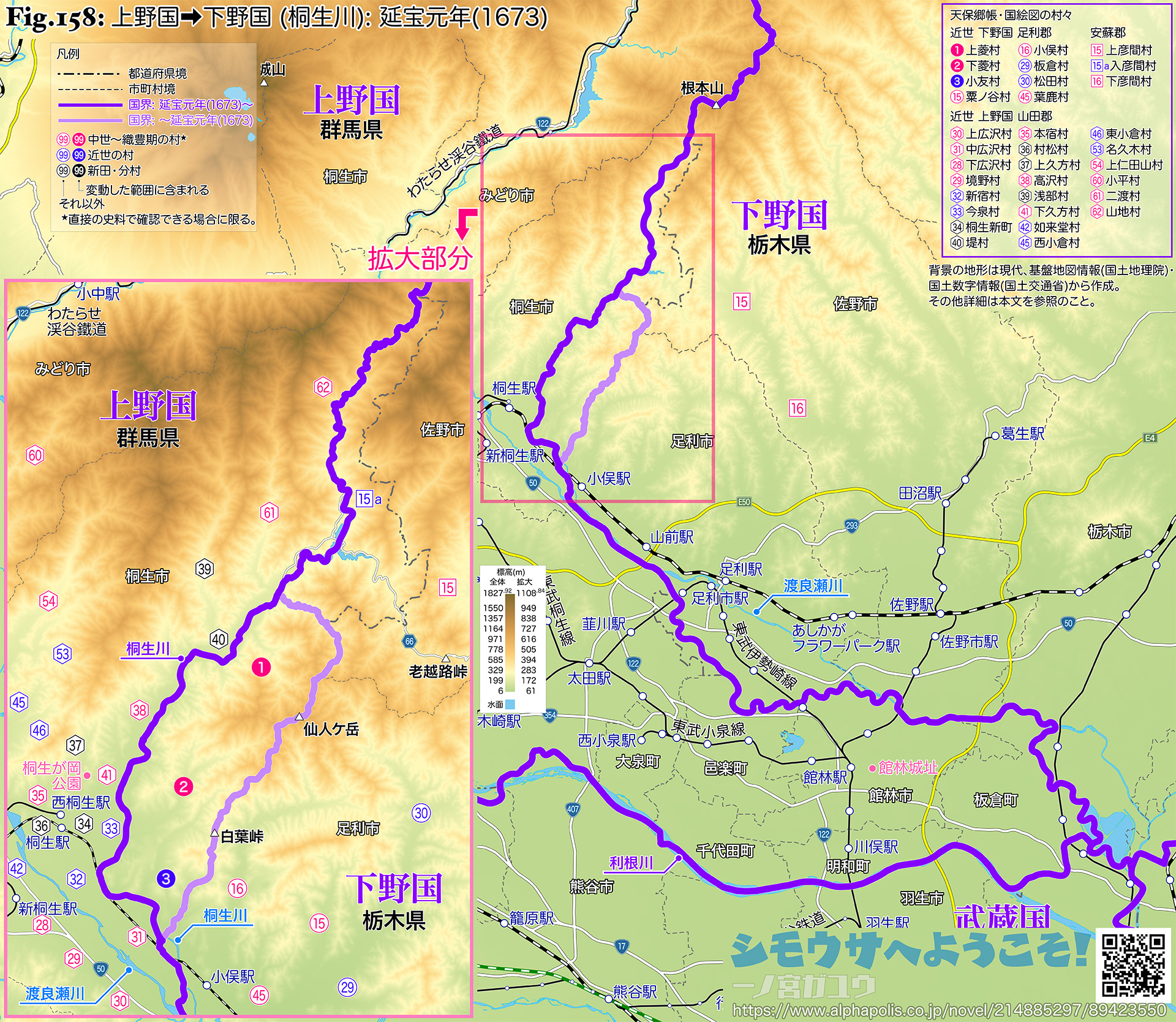

一方、その直後の延宝元年(1673) に作成された検地帳の表紙には「野州梁田郡上菱村検地水帳」とあり、三たび国界に変動があったことがわかる。検地は前年の寛文12年(1672) 久方村で発生した争論 (❉2) をきっかけに、上菱村・下菱村・小友村を含む桐生川沿いの 12村 (❉3) で行われた。ほかに天和3年(1683) の免割にも「野州梁田郡上菱村」とある (❉1)。

実際には、変動の目まぐるしさや検地帳・免割が一貫して梁田那としていることからいって、何らかの混乱から生じた不整合というほうが正しく、あるいは郷帳・国絵図と検地帳・免割で認識に相違があるまま経過してしまったのだろう。下野国の正保郷帳・国絵図で上菱村・下菱村は足利郡であり、郡についてはそもそも一致していない。この状況が是正されるのは元禄年間であって、延宝元年(1673) の上菱村検地帳の添書に「元禄十四年巳十一月下嶋甚右衛門様より足利郡被仰渡候」とあり、上菱村の旧記 (小島旧記) や「黒川村地誌」にも同様の記述がある (❉1)。元禄郷帳・国絵図作成の段階でようやく不整合があることに気がつき、改められたのだろう。

上記のとおり、上菱村・下菱村の国郡認識が在地で改まったのは元禄14年(1701) である。ただしこれは郡について「梁田郡ではなく足利郡である」と認識したものであって、国は常に「下野国」である。一時的に上野国 山田郡として把握されていたことは伝わっていない。

| ❉1: | 『菱の郷土史』(1970)。 |

| ❉2: | 「古今当地記」(作成年不明、桐生市史 上巻, 1958; 菱の郷土史, 1970)、および寛文12年(1672)「山田郡久方村地内大場間村・鳳仙寺山論裁許絵図裏書」(群馬県史 資料編15 近世7 東毛地域1, 1988)。後者の史料名にあるとおり、久方村内の争論である。 |

| ❉3: | 上菱村・下菱村・小友村、および今泉村・桐生新町・本宿村・上久方村・下久方村・高沢村・二渡村・山地村の 12村。なお「古今当地記」では二渡村を上下に分けた上で 13村としている。 |