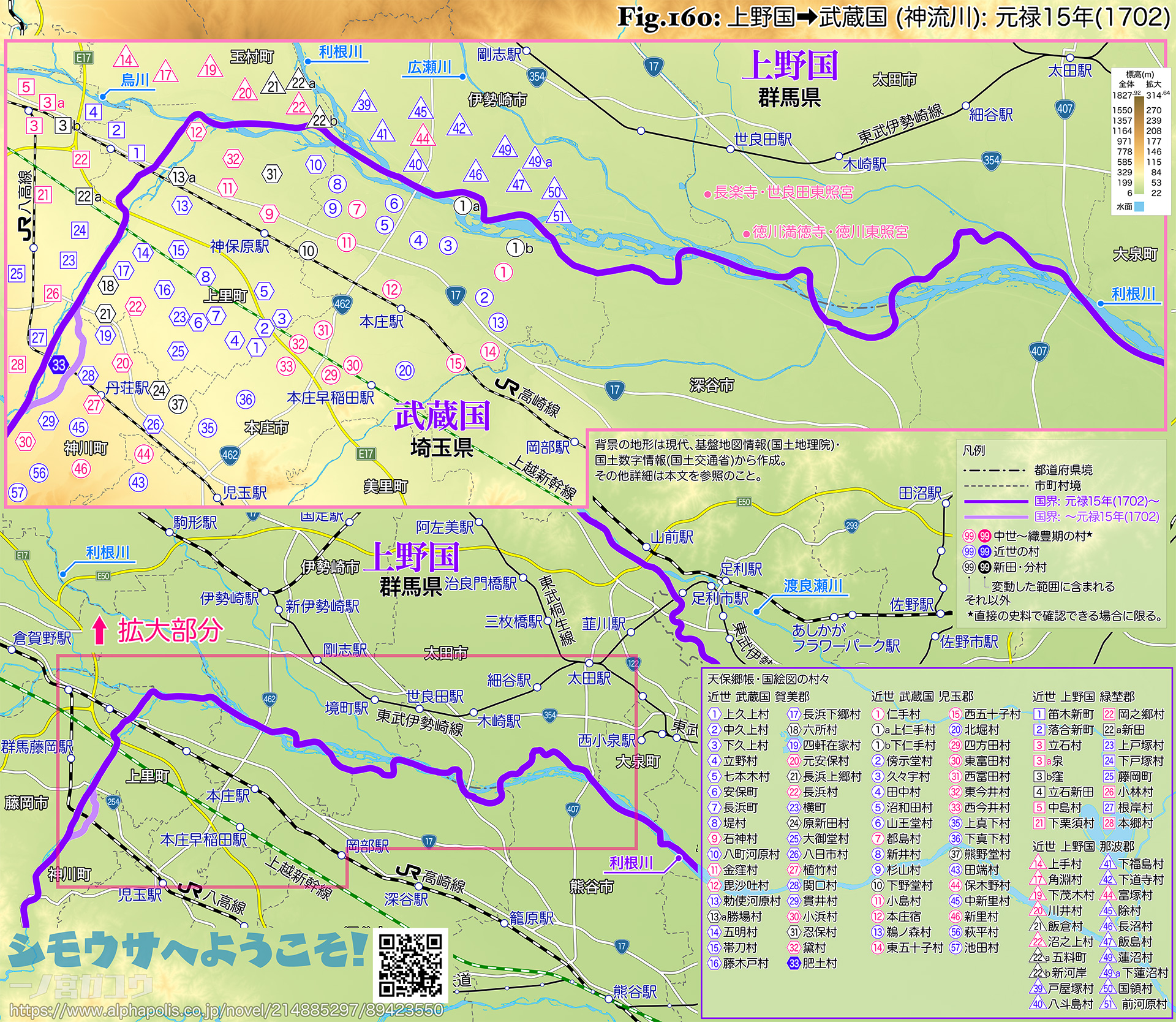

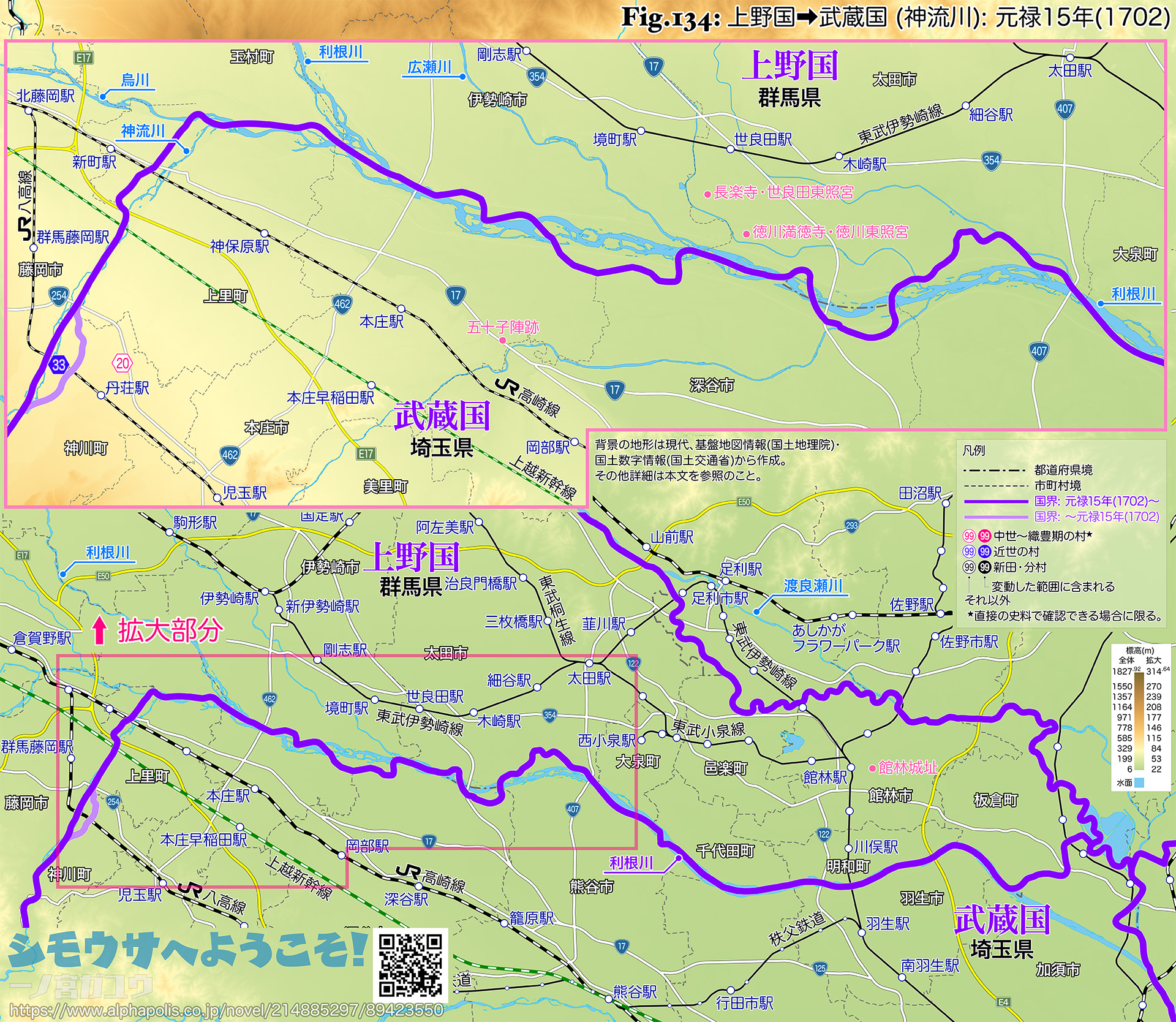

元禄15年(1702) 上野国 緑野郡 肥土村の東西で、上野・武蔵の国界は西へ移動した。

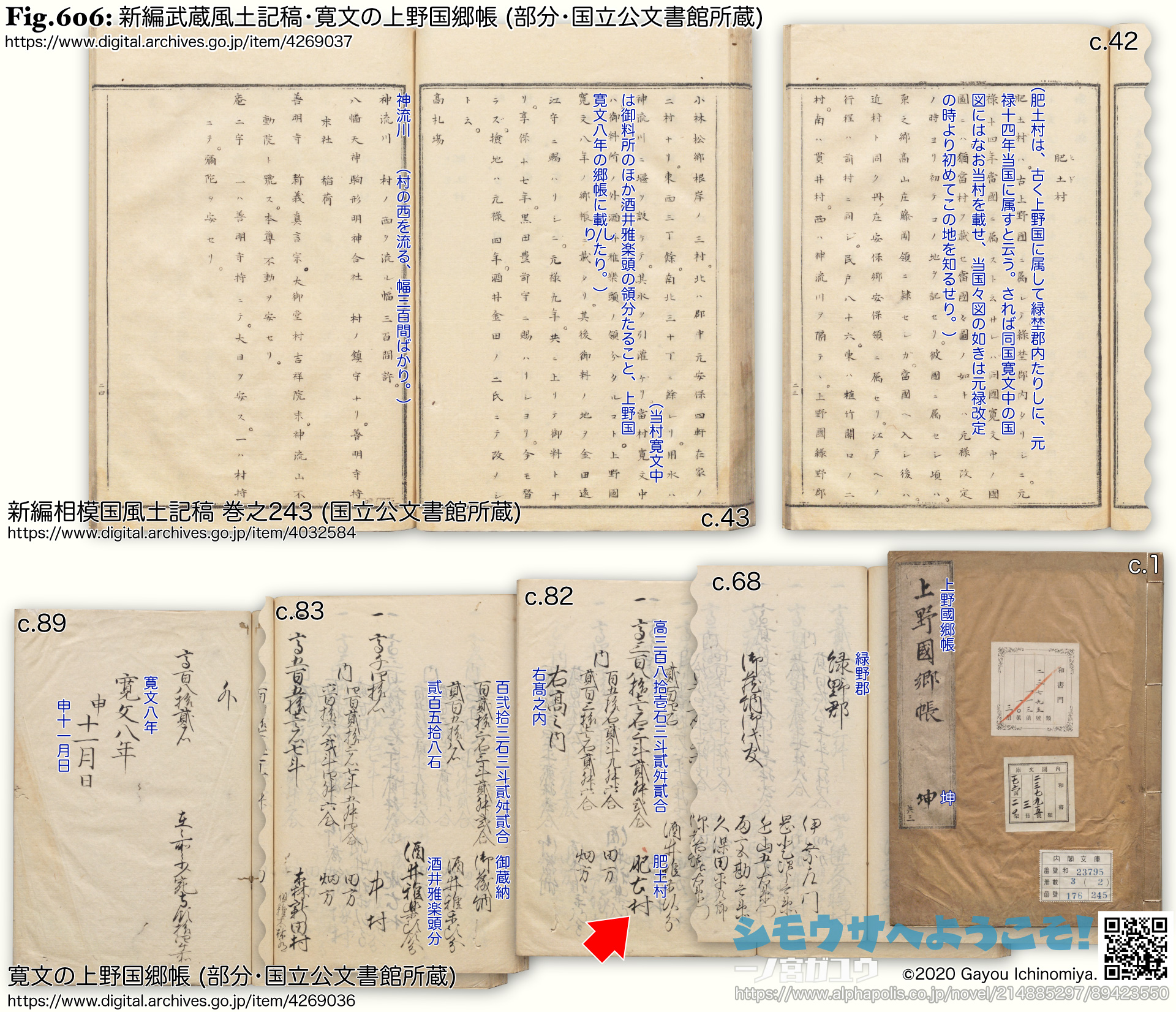

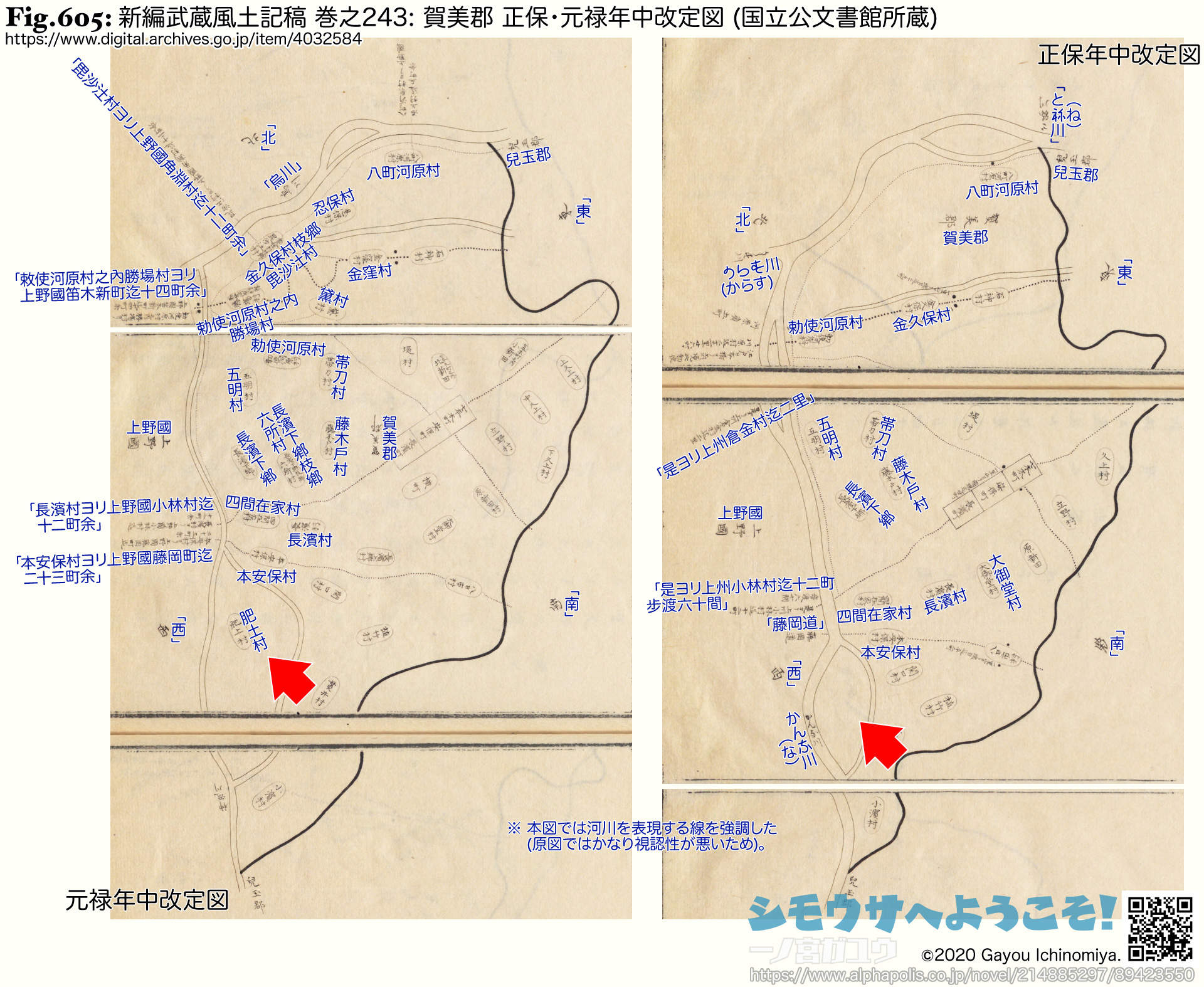

新編武蔵風土記稿には「肥土村は古くは上野国に属して緑埜 (緑野) 郡内だったが、元禄14年(1701) (❉2) に武蔵国に属すようになった。したがって寛文の上野国絵図には肥土村が含まれ、武蔵国については元禄年中改定図から同村を含むようになった」(❉1)(❉2)・「寛文年間(1661〜1673) に肥土村は幕府直轄地のほか酒井雅楽頭領だったことは、寛文8年(1668) の上野国郷帳に載っている」(❉3) とあって、実際に寛文の上野国郷帳に肥土村は含まれている。

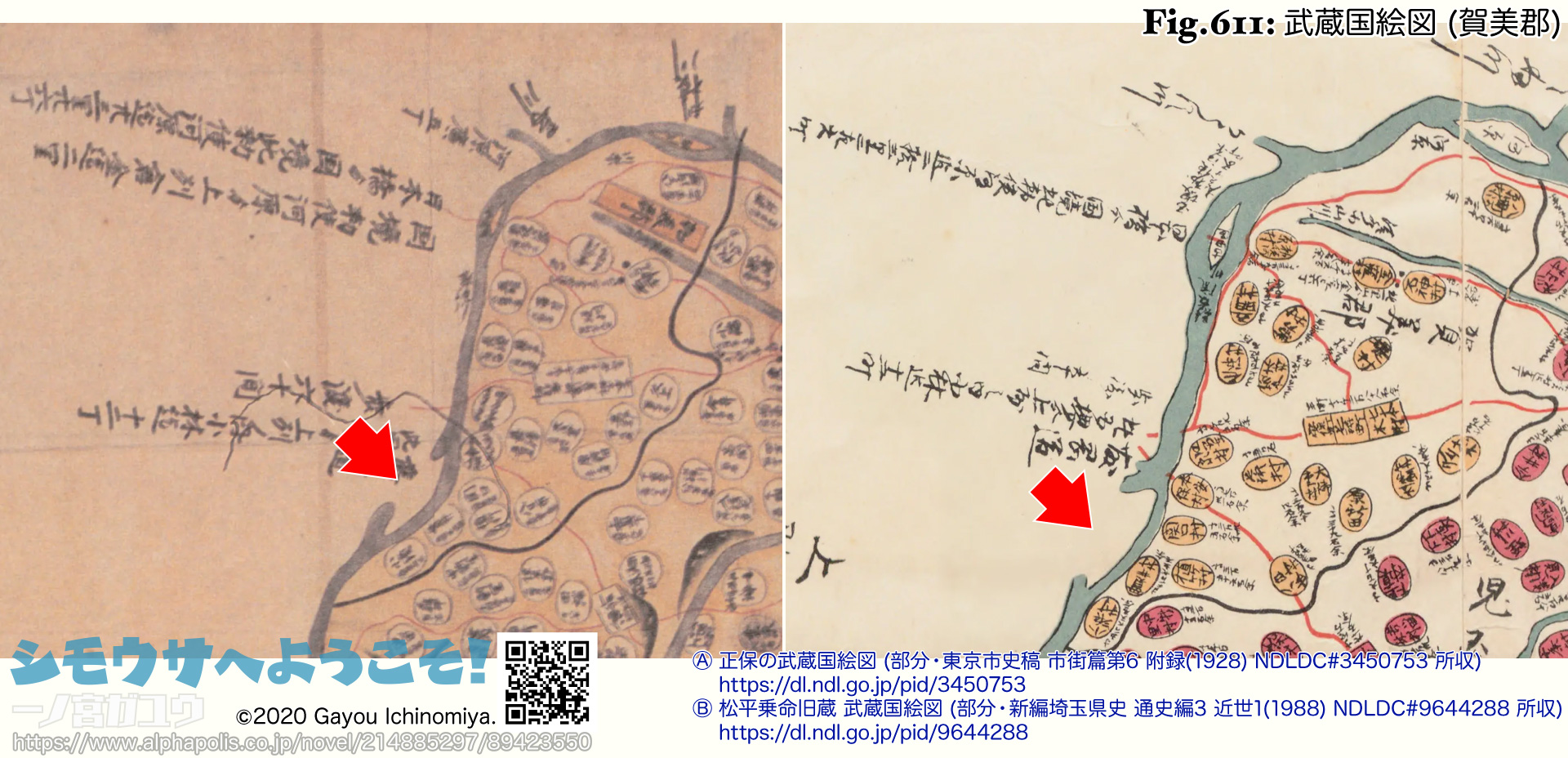

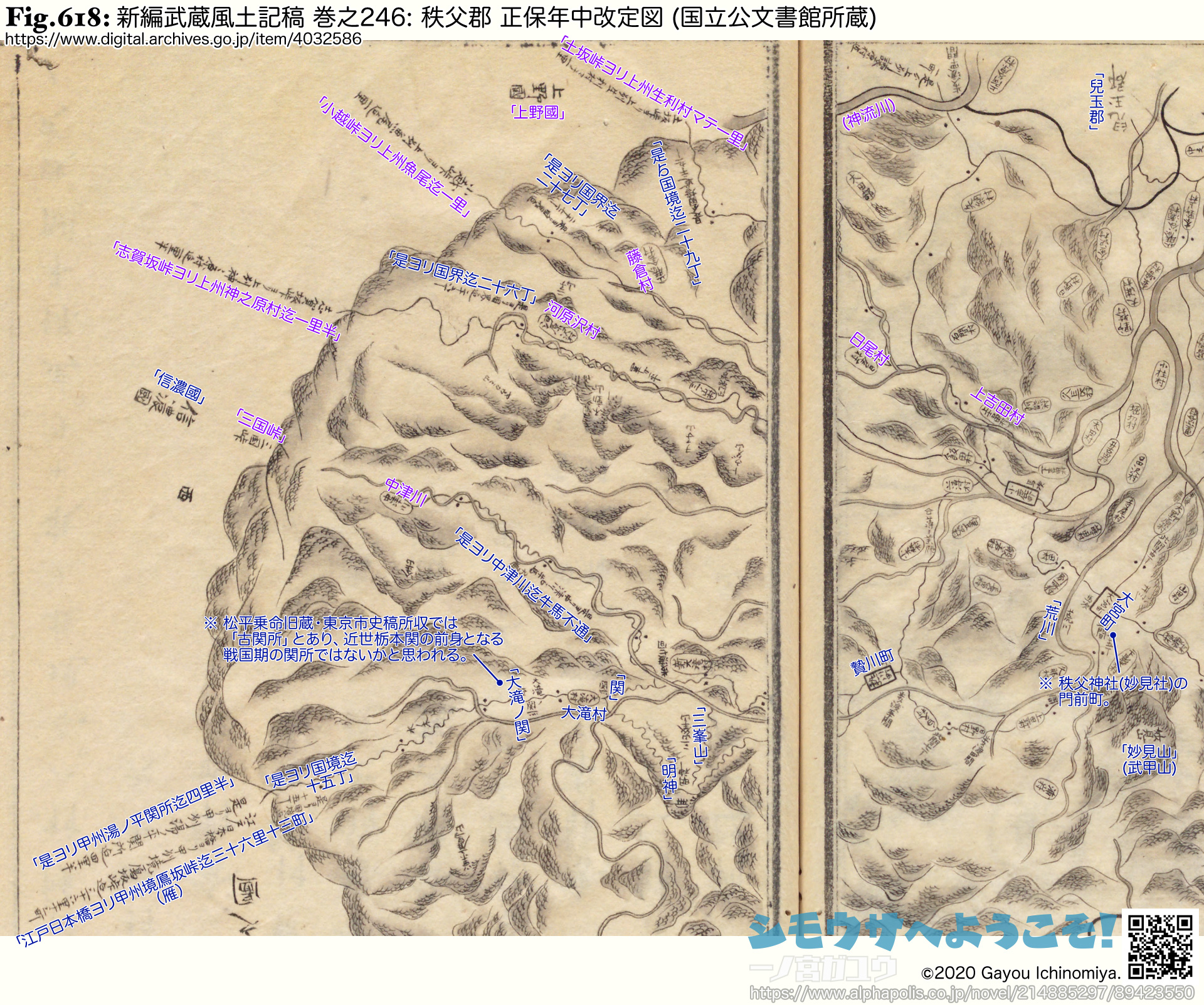

また武蔵国の正保年中改定図では中洲だけが表現され、元禄年中改定図ではここに肥土村がある。

なお、松平乗命旧蔵・東京市史稿の武蔵国絵図ではこの中洲の描写が少し異なったものになっている。

きっかけは肥土村と武蔵国 賀美郡 元安保村の間で起こった争論 (境論) だった。群馬県多野郡誌(1927/1977) で引用されている裁許絵図裏書によれば、神流川の中洲のようになっていた肥土村について東西の流れを現地で確認したところ、東側 (武蔵国寄り、古川) は不確かである一方、西側 (上野国寄り、新川) は明瞭かつすでに長くその状態になっていたことがかわった。このため以後は新川を神流川の本流とし、その中央をもって上野・武蔵の国界を定め、肥土村は武蔵国 賀美郡に編入する、との裁許が下った。

具体的な対立内容・経過はわからないが、国界が問題となっていることと位置関係から、変動前後の国界 (古川・新川) が合流する肥土村北端付近の土地の帰属が争点だったと考えられる。ここにおそらく中洲が伸長した部分があって (中洲は川下側へ成長する) 元安保村は新川が国界であるとした上で、同村から見て新川へ向かって村域を伸ばした部分は武蔵国かつ元安保村の土地であると要求したのだろう。

裁許の結果、新川が上野・武蔵の国界と定まり、肥土村は武蔵国 賀美郡に編入された。つまり国界については元安保村の主張が全面的に認められた。しかし同時に肥土村が武蔵国 賀美郡に編入されてしまったため、国界を根拠に権利を主張することはできなくなってしまった。対象の土地 (論所) の帰属がどうなったのかは、裁許絵図の本体 (表の面) を参照できないためわからない。中洲の性格上、川下側で延びても川上側は削られ、結果的に中洲全体が少しずつ川下へ移動していくものなので、論理的に判断されていれば元安保村の主張は認められなかったと考えられる。

元禄10〜15年(1697〜1702) に作成された元禄国絵図では隣国相互の確認が義務づけられ、国界を巡る未決着の争論は許容されなかった。時期が重なることから肥土村と元安保村の対立もこれが発端だったと考えられる。ただしこの場合でも、たとえば入会地として平和的に共有できていたにもかかわらず争いにまで発展してしまったというより、以前からくすぶっていたものにいよいよ火が着いてしまったといったところだろう。

裁許絵図裏書によれば、裁許絵図には「肥土村・元安保村ノ田畑・林・屋敷・水路・道路ヨリ村境ニ至ルマデ、悉ク記載シタル」(句読点・中黒は本稿で補う) という。群馬県多野郡誌(1927) 刊行時点では「埼玉県丹荘村役場所蔵」、本稿執筆時点で埼玉県立文書館には元禄15年(1702) 11月12日の日付を持つ「武蔵国賀美郡元安保村上野国緑埜郡肥土村国境論裁許絵図」(文書群番号: 目録047・文書番号: 高橋(周)家386) が収蔵されているので現存しているが、館内閲覧用も含めてデジタル化はされていない。

同じく裁許絵図裏書によれば、元安保村の主張は「先規ノ境ヨリ五明堀ヲ限川越海道ヘ引付境界相極候」だった。「五明堀」は元安保村・四軒在家村の境界付近から神流川から取水し、五明村方面へ流れていた用水だが、大御堂村方面などへ分派していた (❉4)。「川越街道」は迅速測図原図で確認できる街道 (神流川は徒歩で渡河) と思われる。いずれにせよ前後がないため正確な文意はわからない。埼玉県立文書館には元禄14年(1702) 2月の日付を持つ「肥土村百姓上武国境改変ニ付訴状」(文書群番号: 目録047・文書番号: 高橋(周)家365) が収蔵されているが、やはりデジタル化はされていない (貴重文書の指定はないので来館すればすぐに閲覧は可能と思われる。裁許絵図は申請が必要)。肥土村の主張はわからないが、基本的に端緒は元安保村であって反論する立場だったと推定される。

| ❉1: | 原文: 「肥土村ハ、古上野国ニ属シテ緑埜郡内タリシニ、元禄十四年当国ニ属スト云。サレバ同国寛文中ノ国図ニハ猶当村ヲ載セ、当国々図ノ如キハ元禄改定ノ時ヨリ初テ、コノ地ヲ記セリ」(句読点は筆者が補う)。 |

| ❉2: | 実際には元禄15年(1702)。 |

| ❉3: | 原文: 「当村寛文中ハ御料所ノ外、酒井雅楽頭ノ領分タルコト、上野国寛文八年ノ郷帳ニ載タリ」(句読点は筆者が補う)。 |

| ❉4: | 名称および『神川町誌 資料編』(1992) 所収の『寛政八年五明堰用水取水出入訴状』に「私共五明・帯刀・長浜三ケ村組合用水之義は、神流川ゟ引込字名五明堰ト申」、同じく『四軒在家村村誌取調書上帳』に「字五明川、巾弐間・深サ五尺。右堀、元阿保村界ゟ南北八丁、長濱村・大御堂村界ニ入」(句読点・中黒は筆者が補う) とある。 |

近世 武蔵国 賀美郡

| 1. | 上久上村 (❉2)(❉3) |

| 2. | 中久上村 (❉2)(❉3) |

| 3. | 下久上村 (❉2)(❉3) |

| 4. | 立野村 |

| 5. | 七本木村 (❉4) |

| 6. | 安保町(❉5) |

| 7. | 長浜町 |

| 8. | 堤村 |

| 9. | 石神村 (❉6)(❉7) |

| 10. | 八町河原村 |

| 11. | 金窪村 (❉8)(❉9)(❉10) |

| 12. | 毘沙吐村 (❉11)(❉12) |

| 13. | 勅使河原村 |

| 13a. | 勝場村 (❉14)(❉13) |

| 14. | 五明村 |

| 15. | 帯刀村 |

| 16. | 藤木戸村 |

| 17. | 長浜下郷村 (❉15)(❉21) |

| 18. | 六所村 (❉13)(❉16) |

| 19. | 四軒在家村 (❉17) |

| 20. | 元安保村 (❉18)(❉19)(❉5) |

| 21. | 長浜上郷村 (❉13) |

| 22. | 長浜村 (❉20)(❉21) |

| 23. | 横町 (❉13) |

| 24. | 原新田村 |

| 25. | 大御堂村 |

| 26. | 八日市村 |

| 27. | 植竹村 (❉22) |

| 28. | 関口村 |

| 29. | 貫井村 |

| 30. | 小浜村 (❉23) |

| 31. | 忍保村 (❉13) |

| 32. | 黛村 (❉24)(❉25) |

| 33. | 肥土村(❉26) |

近世 武蔵国 児玉郡

| 1. | 仁手村(❉27) |

| 1a. | 上仁手村 (❉13)(❉28) |

| 1b. | 下仁手村 (❉13)(❉28) |

| 2. | 傍示堂村 |

| 3. | 久々宇村 |

| 4. | 田中村 (❉29) |

| 5. | 沼和田村 |

| 6. | 山王堂村 |

| 7. | 都島村 (❉30) |

| 8. | 新井村 |

| 9. | 杉山村 |

| 10. | 下野堂村 (❉13) |

| 11. | 小島村 (❉31) |

| 12. | 本庄宿 (❉32) |

| 13. | 鵜ノ森村 (❉33) |

| 14. | 東五十子村 (❉34) |

| 15. | 西五十子村 (❉34) |

| 20. | 北堀村 |

| 29. | 四方田村 (❉35) |

| 30. | 東富田村 (❉36) |

| 31. | 西富田村 (❉36) |

| 32. | 東今井村 (❉37) |

| 33. | 西今井村 (❉37) |

| 35. | 上真下村 |

| 36. | 下真下村 |

| 37. | 熊野堂村 (❉13) |

| 43. | 田端村 |

| 44. | 保木野村 (❉38) |

| 45. | 中新里村 |

| 46. | 新里村 (❉39) |

| 56. | 萩平村 |

| 57. | 池田村 |

近世 上野国 緑埜郡

| 1. | 笛木新町 (❉40) |

| 2. | 落合新町 |

| 3. | 立石村 (❉41) |

| 3a. | 泉 (❉42)(❉43)(❉43)(❉44) |

| 3b. | 窪 (❉43) |

| 4. | 立石新田 |

| 5. | 中島村 (❉45) |

| 21. | 下栗須村 (❉46) |

| 22. | 岡之郷村 (❉47) |

| 22a. | 新田 (❉48) |

| 23. | 上戸塚村 |

| 24. | 下戸塚村 |

| 25. | 藤岡町 (❉49) |

| 26. | 小林村 (❉50) |

| 27. | 根岸村 |

| 28. | 本郷村 (❉51) |

近世 上野国 那波郡

| 14. | 上手村 (❉52) |

| 17. | 角淵村 (❉53) |

| 19. | 下茂木村 (❉54)(❉55) |

| 20. | 川井村 |

| 21. | 飯倉村 (❉56) |

| 22. | 沼之上村 (❉57)(❉58) |

| 22a. | 五料町 (❉56)(❉59) |

| 22a. | 新河岸 (❉56)(❉59) |

| 39. | 戸屋塚村 (❉60) |

| 40. | 八斗島村 |

| 41. | 下福島村 |

| 42. | 下道寺村 |

| 44. | 富塚村 (❉61) |

| 45. | 除村 (❉62) |

| 46. | 長沼村 |

| 47. | 飯島村 (❉63) |

| 49. | 蓮沼村 (❉64)(❉65)(❉66) |

| 49a. | 下蓮沼村 (❉56)(❉67)(❉66) |

| 50. | 国領村 |

| 51. | 前河原村 (❉68) |

| ❉1: | 武蔵国は武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図、上野国は寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「久上村」。 |

| ❉3: | 明治2年(1869) 上久上村・中久上村・下久上村で合併し、久城村。したがって対応する近代の大字は「久城」。 |

| ❉4: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「七本木町」。 |

| ❉5: | 現在の表記は「阿保」。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 正応元年(1288): 「武蔵国石神郷」関東下知状写、上里町史 資料編,1992) p.334、永享12年(1440): 「武州賀美郡石神村」、ほか。 |

| ❉7: | 対応する近代の大字は「石神」だが、昭和32年(1957) に「神保原町」に改称。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「金窪」(北条氏邦印判状、上里町史 資料編,1992)、織豊期: 「上野国かなくほの原」(反町大膳助申状案、同)、ほか。 |

| ❉9: | 正保年中改定図のみ「金久保村」(ほかは『金窪村』)。 |

| ❉10: | 現在の表記は「金久保」。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期]: 永禄11年(1568): 「毘沙吐・川井両地」(川井は対岸) 武田家朱印状、上里町史 資料編,1992)、天正10年(1582): 「武州金窪ひさいと原」(深谷記、同)。ただし武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれなず、村落の形成、または村の成立時期としては江戸期に入ってからと思われる。 |

| ❉12: | 元禄郷帳では「金窪村之枝郷」、元禄年中改定図では「金久保村之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「金窪村枝郷」とそれぞれ付記される。 |

| ❉13: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉14: | 元禄年中改定図・天保国絵図では「勅使河原村之内」と付記される (元禄郷帳・天保郷帳には含まれない)。ただし天保国絵図は不鮮明で判読が難しい。 |

| ❉15: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では 「長浜下郷」。 |

| ❉16: | 「長浜下郷村枝郷」と付記される。 |

| ❉17: | 武蔵田園簿・正保年間改定図・元禄郷帳・元禄年間改定図では「四間在家村」。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 寛喜3年(1231): 「武蔵国賀美郡安保郷」(鎌倉将軍家安堵下文案、神川町誌 資料編,1992)、ほか。 |

| ❉19: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「本安保村」。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 文永3年(1266): 「武蔵国賀美郡長浜郷」(関東下知状、上里町史 資料編,1992)、ほか。 |

| ❉21: | 明治2年(1869) 長浜村・長浜上郷村・長浜下郷村・六所村で合併し、長浜村。したがって対応する近代の大字は「長浜」。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 永禄13年(1570): 「植竹村」(長井政実寺領寄進状、埼玉の中世文書,1965)、直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉23: | [中世〜織豊期] 天正8年(推定,1580): 「小浜」(長井政実判物写、新編埼玉県史 資料編6 中世2 古文書2,1980)、直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉24: | [中世〜織豊期] 天正16年(1588): 「黛郷」「黛之郷」(猪俣邦憲判物写、上里町史 資料編,1992)、文禄4年(1595): 「武州賀美郡鉢形筋金窪之内黛村」(同村検地帳、同)、ほか。 |

| ❉25: | 江戸初期は金窪村の一部とされ、武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉26: | 上野国の寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図に含まれ、武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。一方、武蔵国の元禄郷帳・元禄年中改定図・天保郷帳・国絵図に含まれ、上野国の天保郷帳・国絵図には含まれない。 |

| ❉27: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「仁手」(北条氏邦印判状、上里町史 資料編,1992)、直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉28: | 天保国絵図では「仁手村之内」と付記され、郷帳には含まれない。 |

| ❉29: | 元禄年中改定図・天保国絵図にはほかに「田中村之内」と付記された「前田中村」がある (両郷帳および武蔵田園簿には含まれない)。ただし、天保国絵図は不鮮明で判読は難しい。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「宮古鴫」(北条氏邦印判状、上里町史 資料編,1992)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉31: | 文明18年(1486): 「おしまか原」(廻国雑記、上里町史 資料編,1992)、天正16年(1588): 「小嶋鄕」(猪俣邦憲判物写、同)、天正18年(1590): 「小嶋村」(信茂判物、同)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉32: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「本庄町」。 |

| ❉33: | 武蔵田園簿では「鵜森村」(正保年中改定図では『鵜ノ森村』)、現在の表記は「鵜森」。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「五十子」(北条氏邦印判状、上里町史 資料編,1992)、ほか。武蔵田園簿・正保年中改定図でも「五十子村」としてまとめて把握されている。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「四方田之村」(信茂証文、本庄市史 資料編,1976)、天正20年(推定、1592): 「同四方田之郷」(同 = 武州、徳川家奉行連署知行書立案、新編甲州古文書 第2巻,1968)。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「両富田之村」(信茂証文、本庄市史 資料編,1976)、天正20年(推定、1592): 「同西富田郷」「同とみ田郷」(同 = 武州、徳川家奉行連署知行書立案、新編甲州古文書 第2巻,1968)、ほか。 |

| ❉37: | [中世〜織豊期] 天文21年(1552): 「今井之村」(北条家印判状、新編埼玉県史 資料編6 中世2 古文書2,1980)、永禄9年(1566): 「今井郷」(北条氏禁制、同)、天正18年(1590): 「両今井村」(信茂証文、同)、ほか。武蔵田園簿・正保年中改定図でも「今井村」としてまとめて把握されている。 |

| ❉38: | [中世〜織豊期] 文永11年(1274): 「保木野村」(雑事配賦、神奈川県史 資料編1 古代・中世1,1970)、永禄6年(1563): 「同保木野之村」(同 = 武州、北条氏康・同氏政連署判物、同)。 |

| ❉39: | [中世〜織豊期] 永仁3年(1295): 「武州児玉郡新里」阿弥陀如来立像銘、新編埼玉県史 資料編9 中世5 金石文・奥書,1989)。 |

| ❉40: | 寛文郷帳では「笛木町」。 |

| ❉41: | [中世〜織豊期] 永禄6年(1563): 「上州河北根本足利領内」の「立石村」(北条氏康・氏政連署知行充行状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2j,1986)、ほか。 |

| ❉42: | [中世〜織豊期] 永禄6年(1563): 「泉・立石両郡」(〜郷、某禁制写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉43: | 天保郷帳には含まれない。天保国絵図では「立石村之内」と付記される。 |

| ❉44: | 天正年間(1573〜1592) 立石村と 1村になったという (上野国郡村誌 7 多野郡,1981)。 |

| ❉45: | [中世〜織豊期] 永禄6年(1563): 「上州河北根本足利領内」の「中嶋村」(北条氏康・氏政連署知行充行状、同)、ほか。 |

| ❉46: | [中世〜織豊期] 徳治3年(1308): 「上野國高山御厨北方內大塚中□□□」(〜栗須郷、関東下知状、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1,1984)、貞和5年(1349): 「上野國高山御厨」の「栗須鄕」(室町幕府執事高師直奉書、同)、ほか。 |

| ❉47: | [中世〜織豊期] 永禄6年(1563): 「上州河北根本足利領内」の「栗須村內同岡分」(北条氏康・氏政連署知行充行状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)、天正10年(1582): 「岡卿」(滝川一益判物写、同)、天正14年(1586): 「岡ノ郷」(神明宮造営勧進帳、多野藤岡地方誌 各説編,1976)。 |

| ❉48: | 天保郷帳には含まれない。天保国絵図では「岡之郷村之内」と付記される。 |

| ❉49: | 天保国絵図にはほかに「藤岡町之内」と付記された「山崎」「寺山」がある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉50: | [中世〜織豊期] 鎌倉期: 嘉元3年(1305): 「上野國高山・小林」旦那売券、熊野那智大社文書 第1巻,1971)、応永18年(1411): 「かんつけの國たかやま小林」借銭状、同)、ほか。 |

| ❉51: | [古代] 承平年間(931〜938): 上野国 緑野郡 土師郷、[中世〜織豊期] 永禄11年: 「道中子」(武田家朱印状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)、ほか。土師郷・道中子の比定については多野藤岡地方誌 総説編(1976)・各論編(1976) による。 |

| ❉52: | [新田・分村] 寛文郷帳では「上之手村」、中川忠英旧蔵 上野国絵図では「上ノ手村」、現在の表記は「上之手」。 |

| ❉53: | [中世〜織豊期] 文中2年(1373): 「かうつけの國つのふち」(上野國角淵、上野国角淵住人願文、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1,1984)、ほか。 |

| ❉54: | [中世〜織豊期] 文和3年(1354): 「上州玉村本木鄕」(玉村町中央公民館蔵宝塔銘、群馬県史 資料編8 中世4 金石文,1988)、天正7年(1579): 「茂木之郷」(北条高広判物、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉55: | [中世〜織豊期] 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図でも「茂木村」とまとめて把握されている。 |

| ❉56: | [新田・分村] 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図に含まれない。 |

| ❉57: | [中世〜織豊期] 永享元年(1429): 「那波」の「沼上」(鶏足寺世代血脈、新田町誌 第2巻上 資料編 上 原始・古代 中世,1987)、ほか。 |

| ❉58: | 対応する近代の大字は沼之上だが、昭和30年(1955)「五料」に改称。 |

| ❉59: | 天保国絵図では「沼之上村之内」と付記される (郷帳には含まない)。 |

| ❉60: | 現在の表記は「戸谷塚」。 |

| ❉61: | 応安6年(1373): 「上野州那波郡富墓」(蓮華院流血脈譜、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、享徳4年(推定,1455): 「富塚」(足利成氏書状案、同)、ほか。 |

| ❉62: | 現在の表記は「除ケ」。 |

| ❉63: | 明治12年(1879) 東飯島村に改称、したがって対応する近代の大字は「東飯島」。ただし、昭和30年(1955) 「飯島町」に改称。 |

| ❉64: | 天保郷帳では「古者 上蓮沼村 下蓮沼村 弐ケ村」と付記される。 |

| ❉65: | 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図では「蓮沼村」。 |

| ❉66: | 対応する近代の大字は「上蓮沼」「下蓮沼」、ただし昭和30(1955) 「上蓮町」「下蓮町」に改称。 |

| ❉67: | 天保国絵図では「蓮沼村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉68: | 明治15年(1882) 島村に編入、近代は自治体としての島村の一部 (単独で存続)。 |

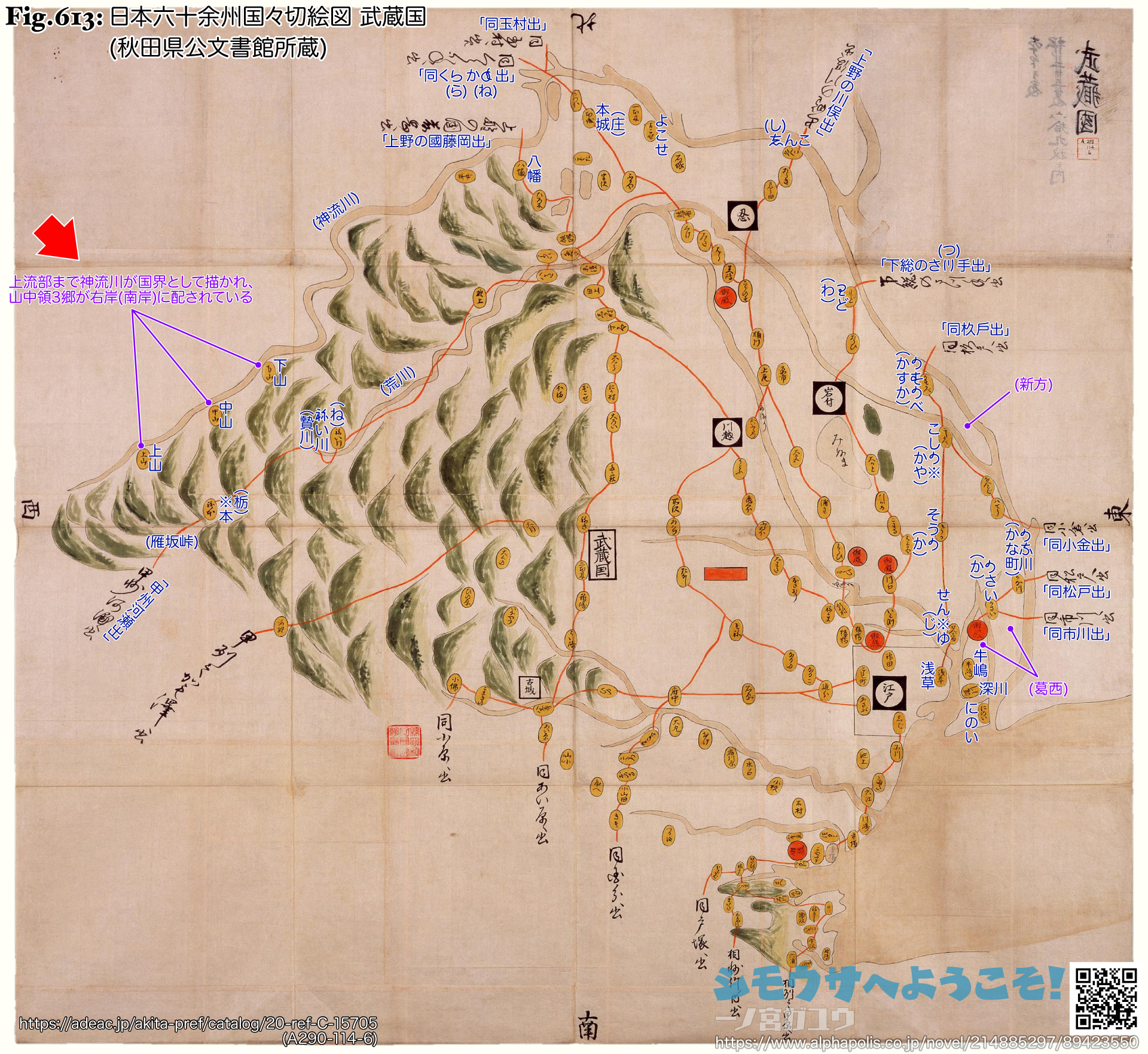

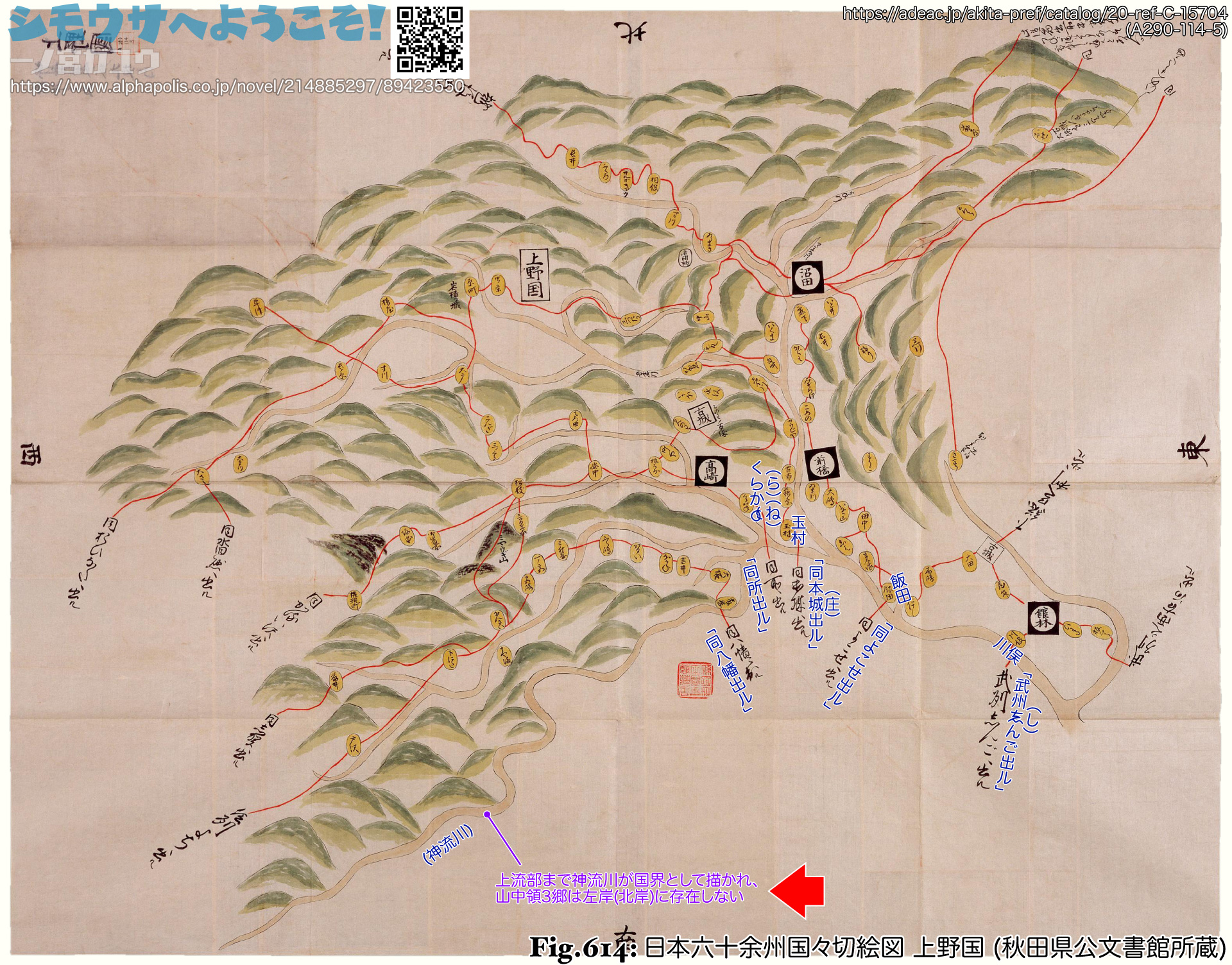

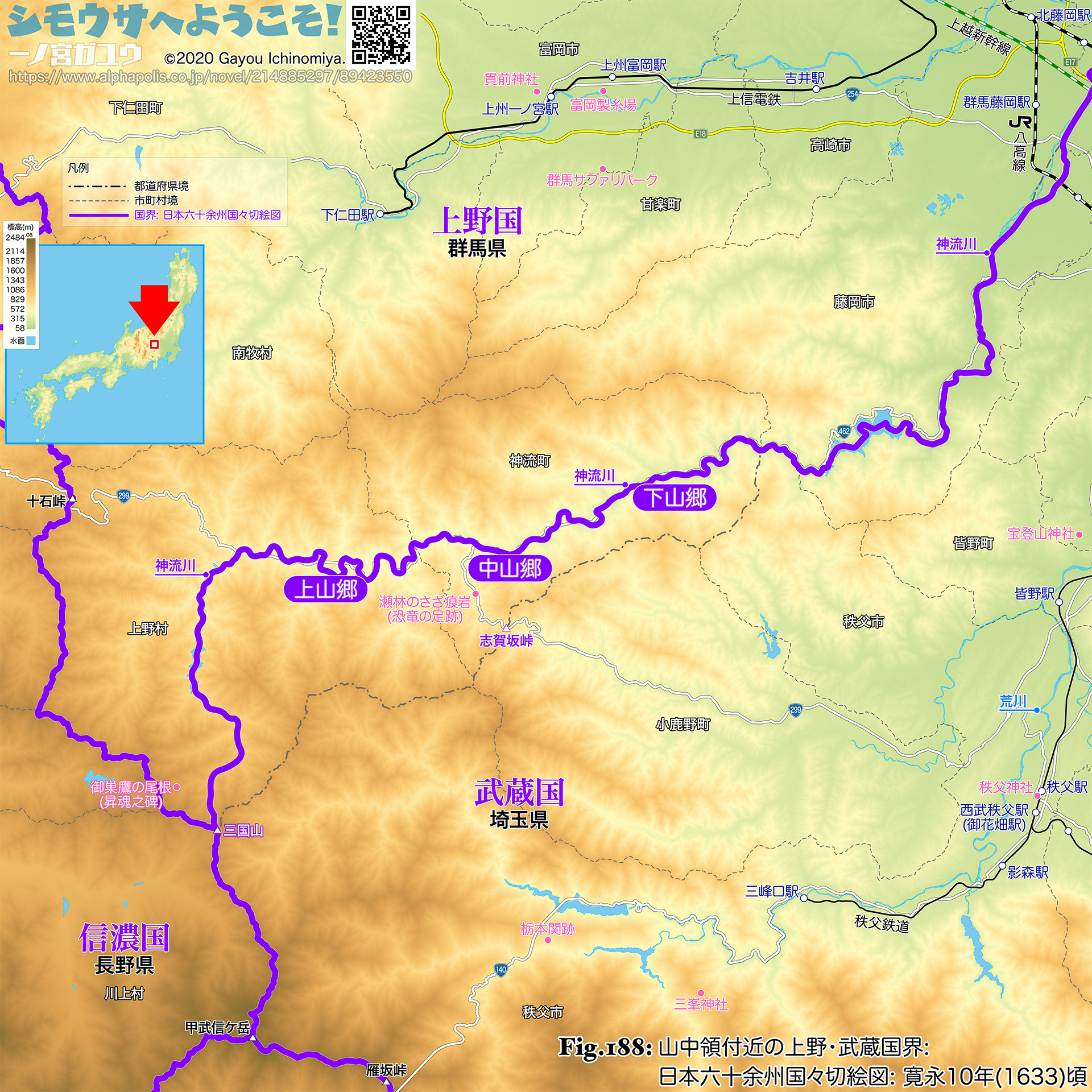

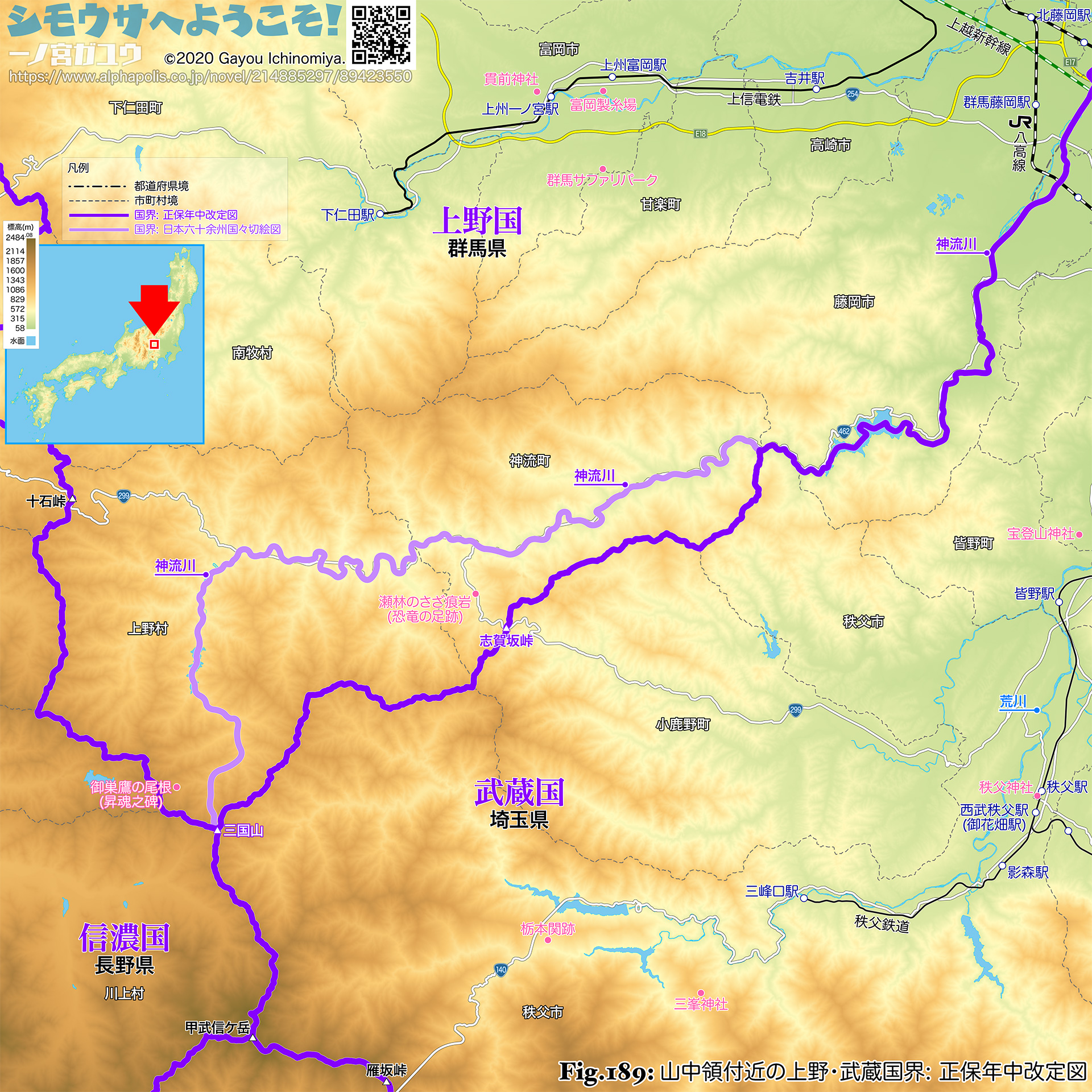

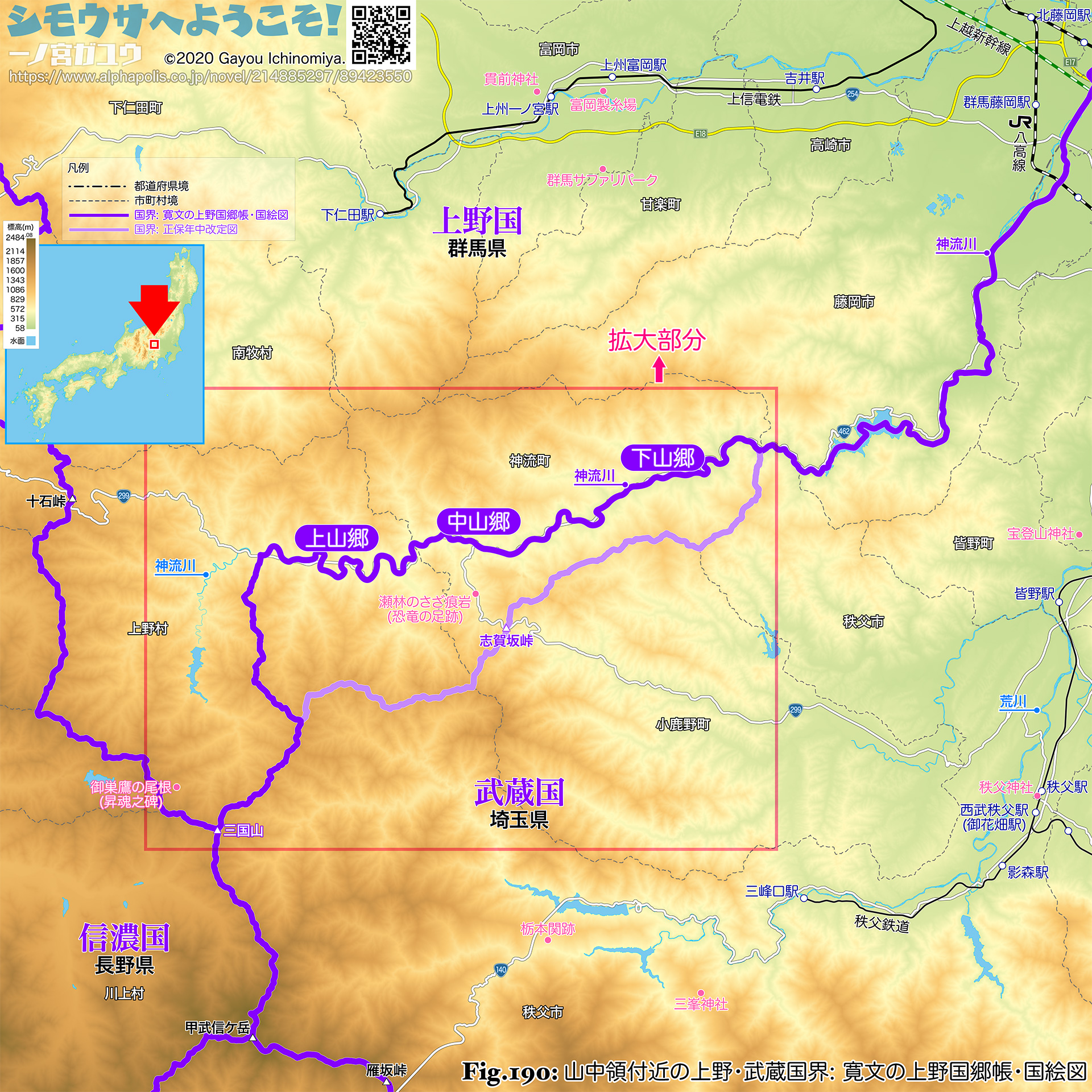

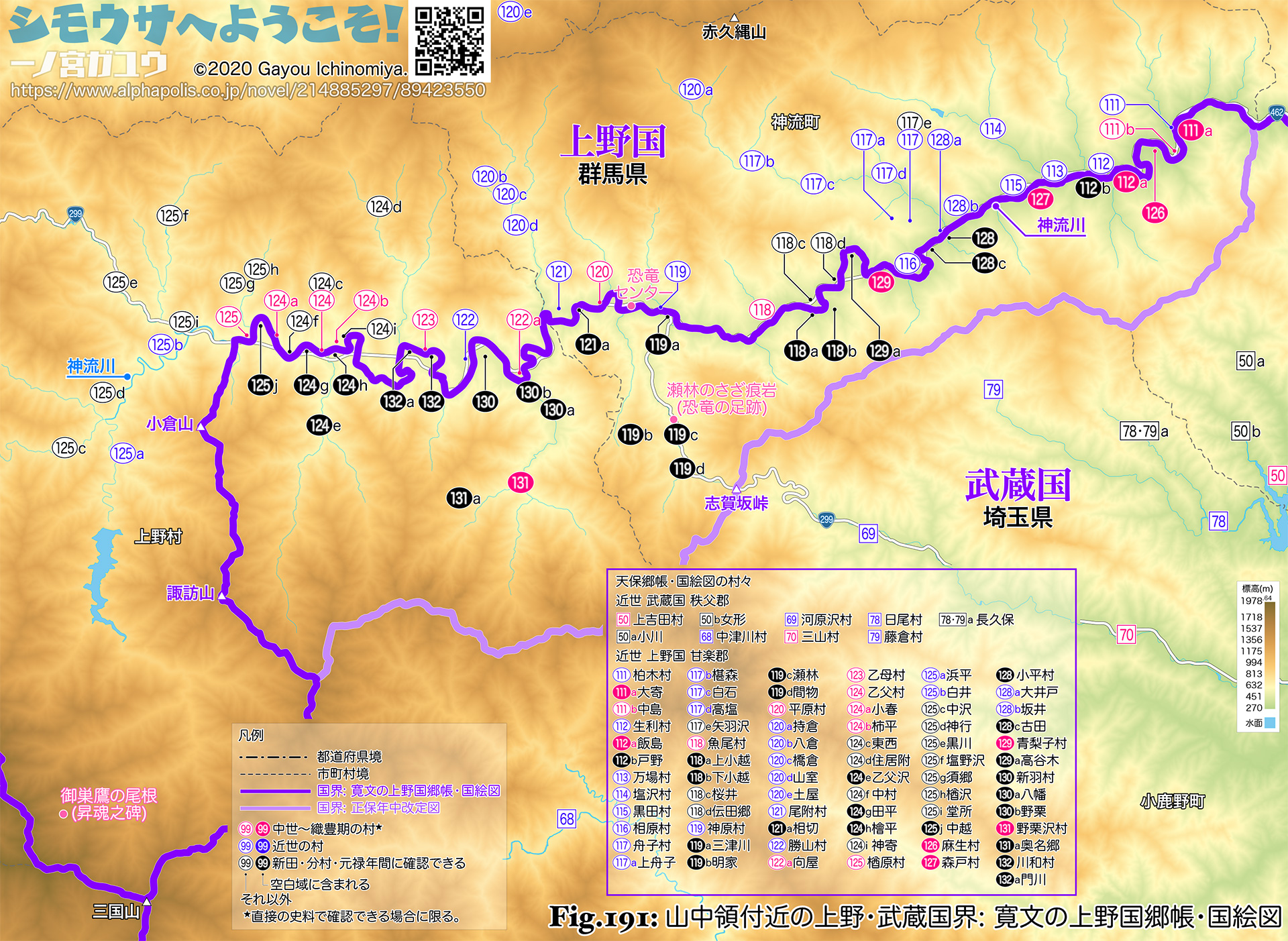

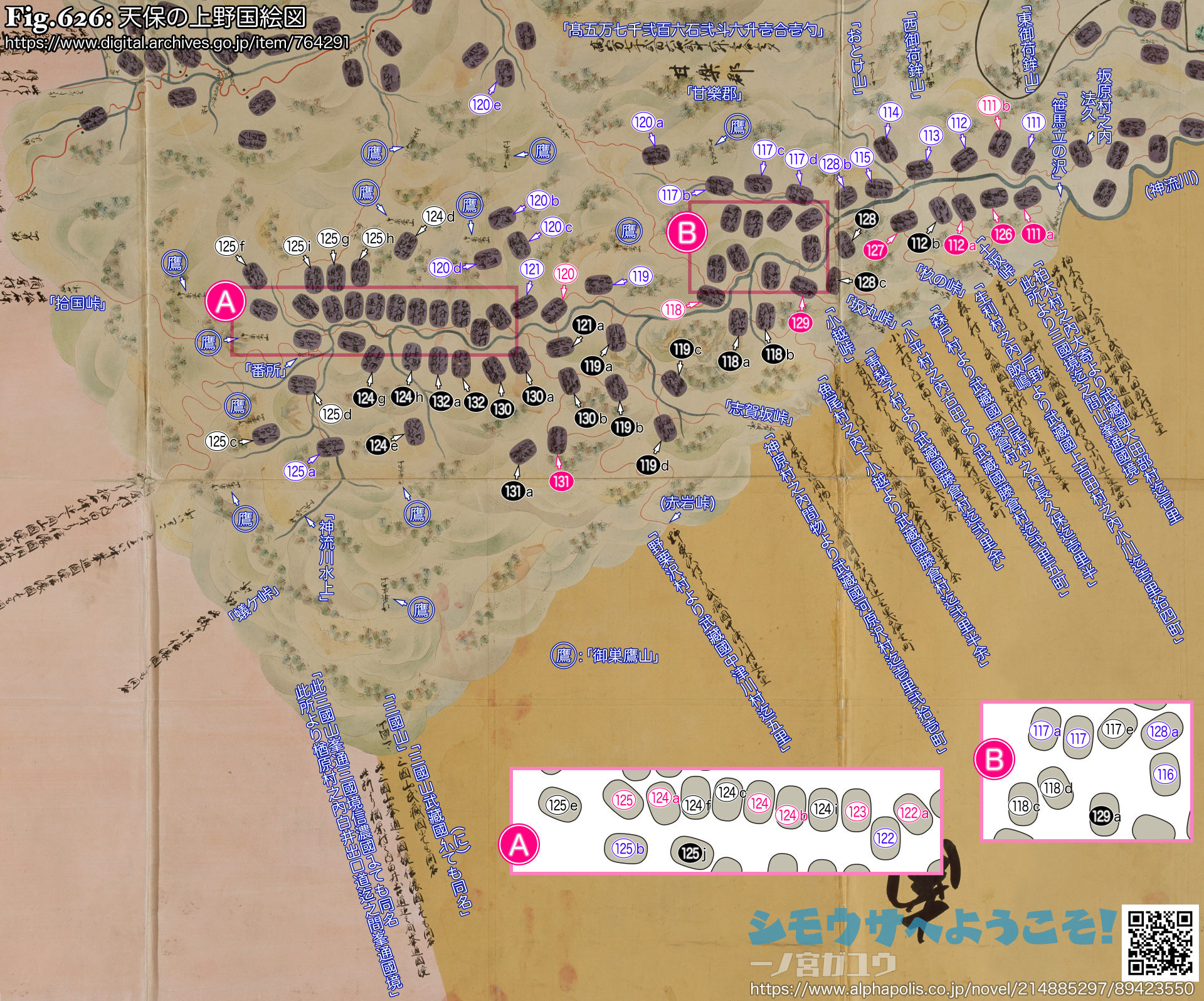

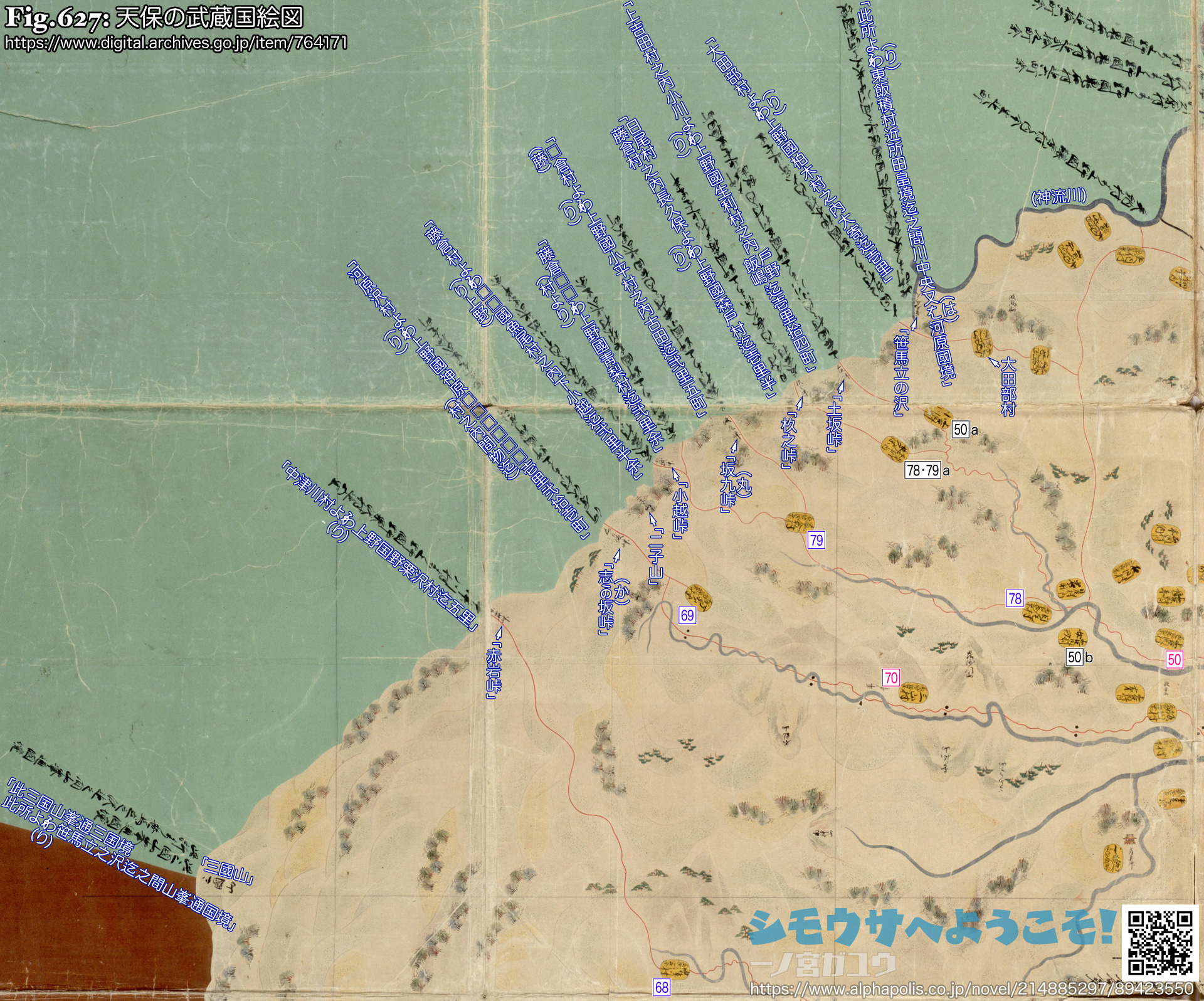

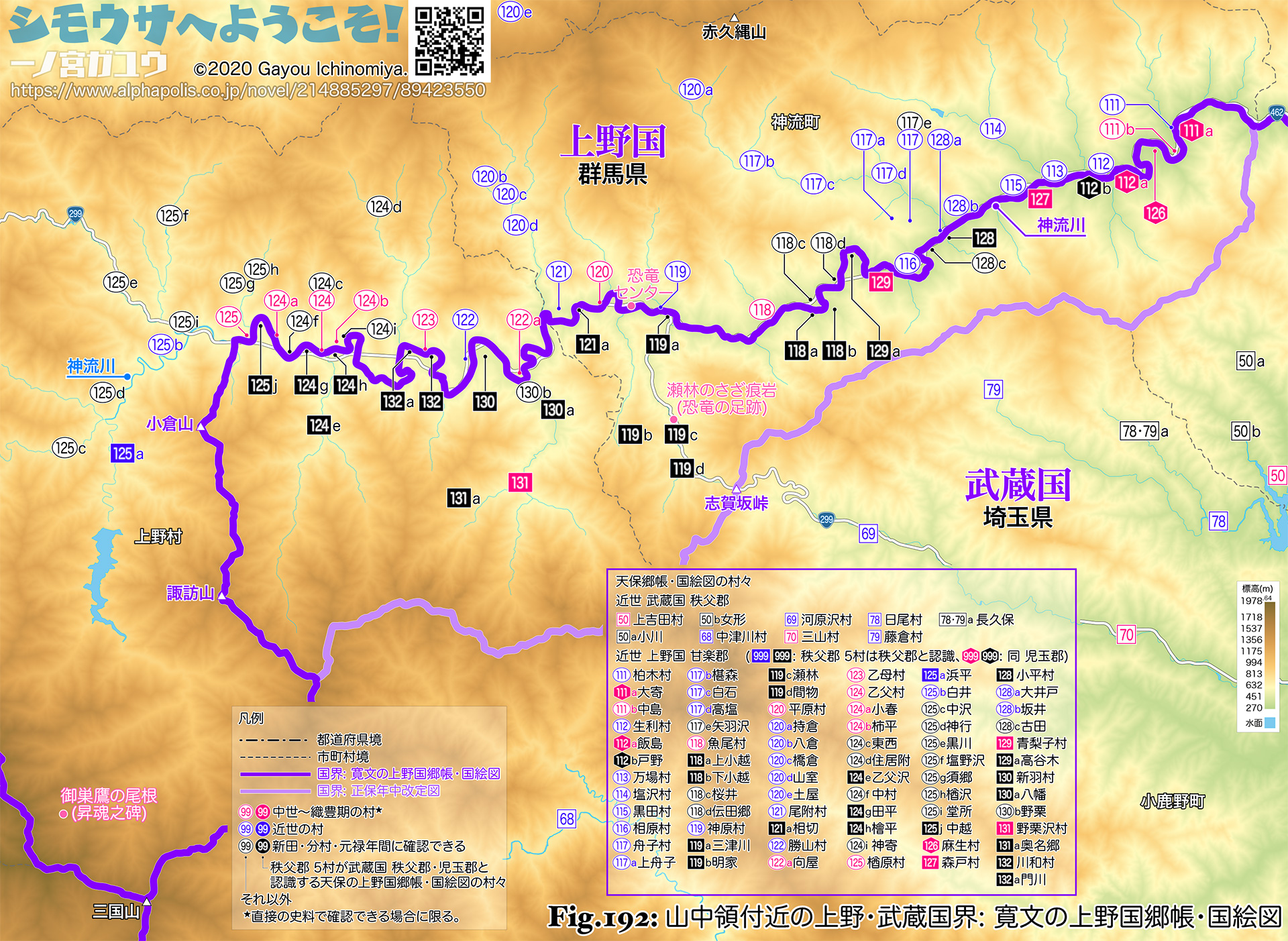

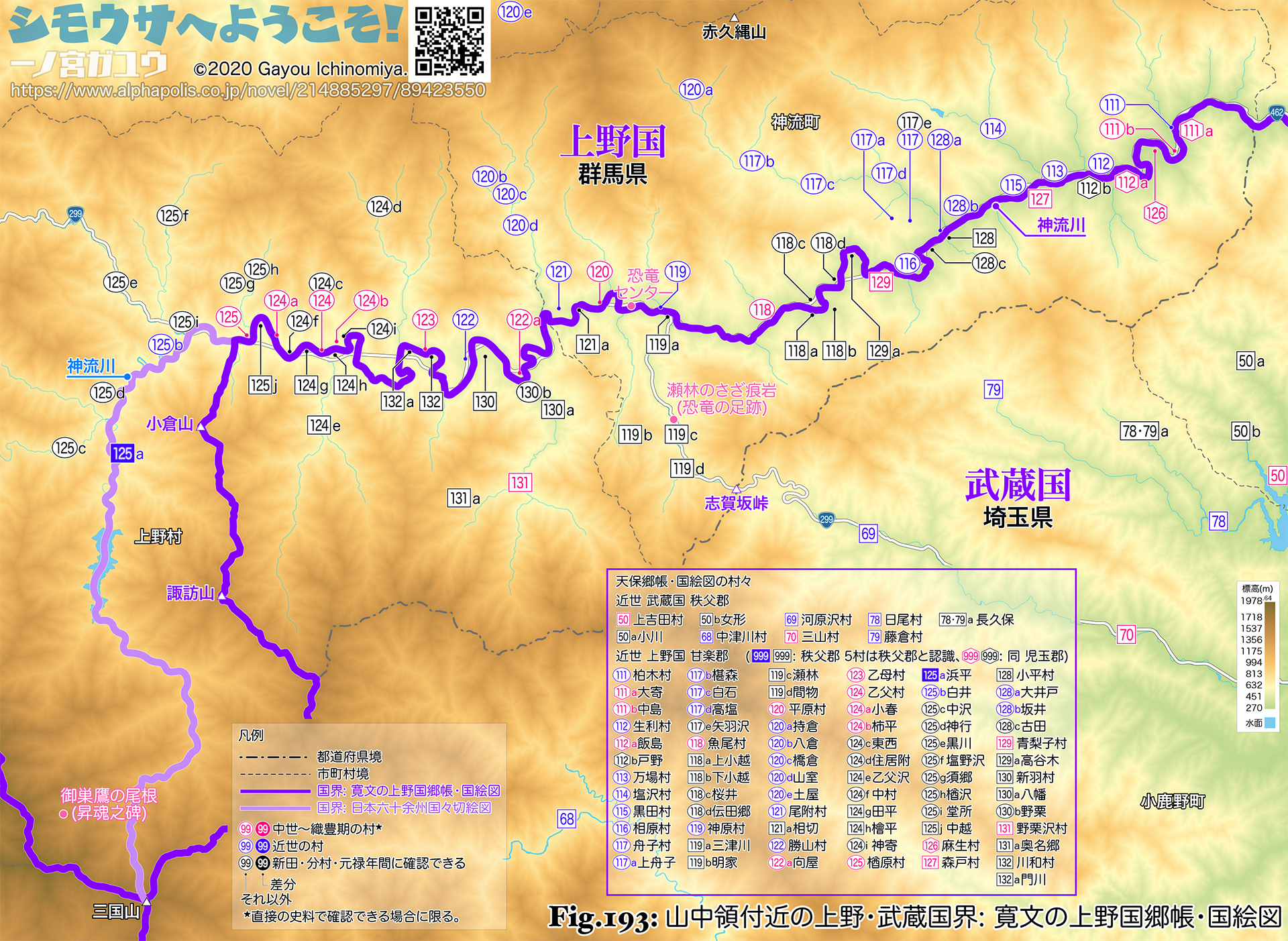

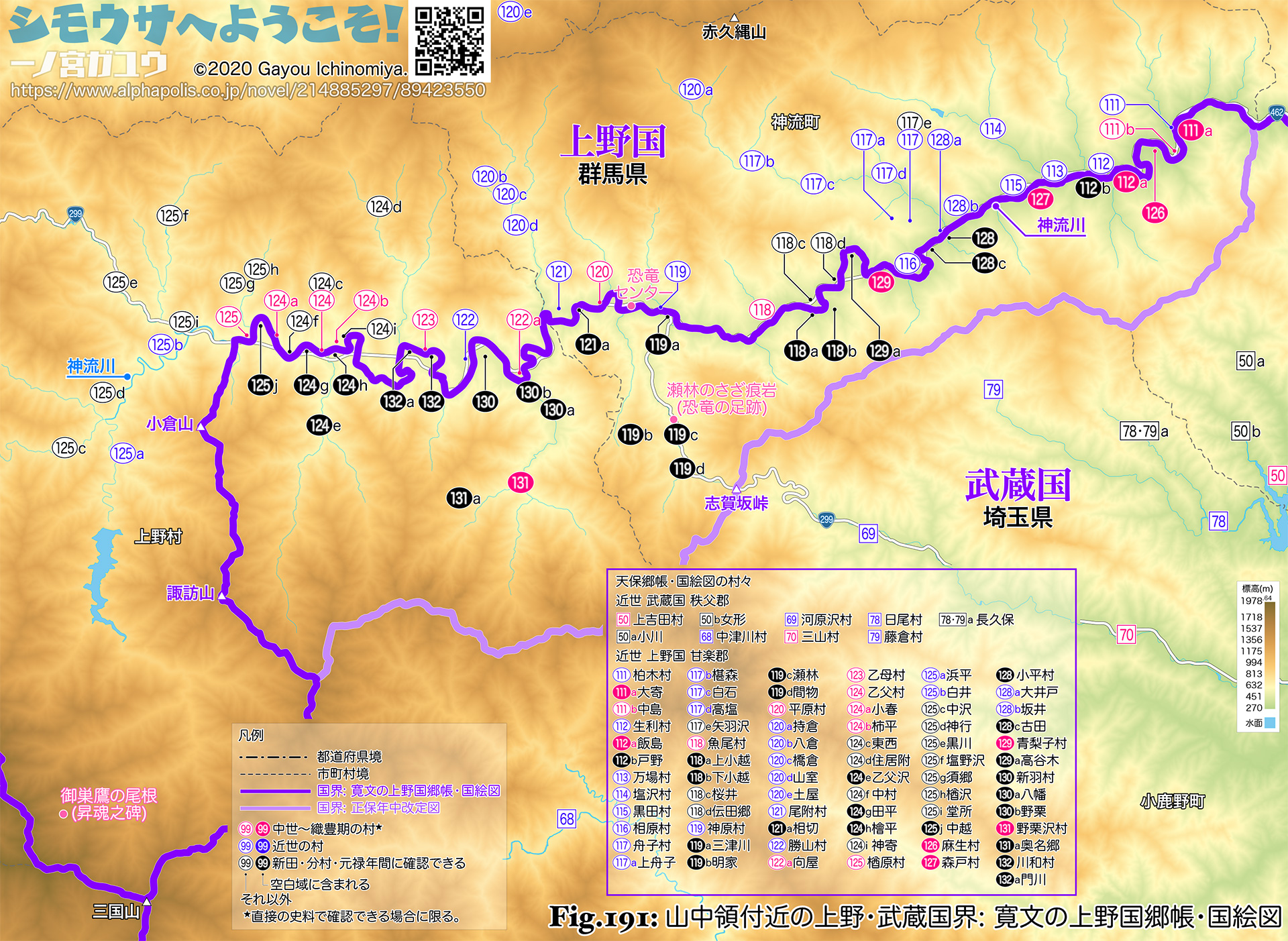

基本的には「確定」であって変動とはいい切れないこととから本稿の対象ではないものの、同時期にあったことやその規模の大きさから神流川上流域における上野・武蔵国界の確定を参考として取り上げる。

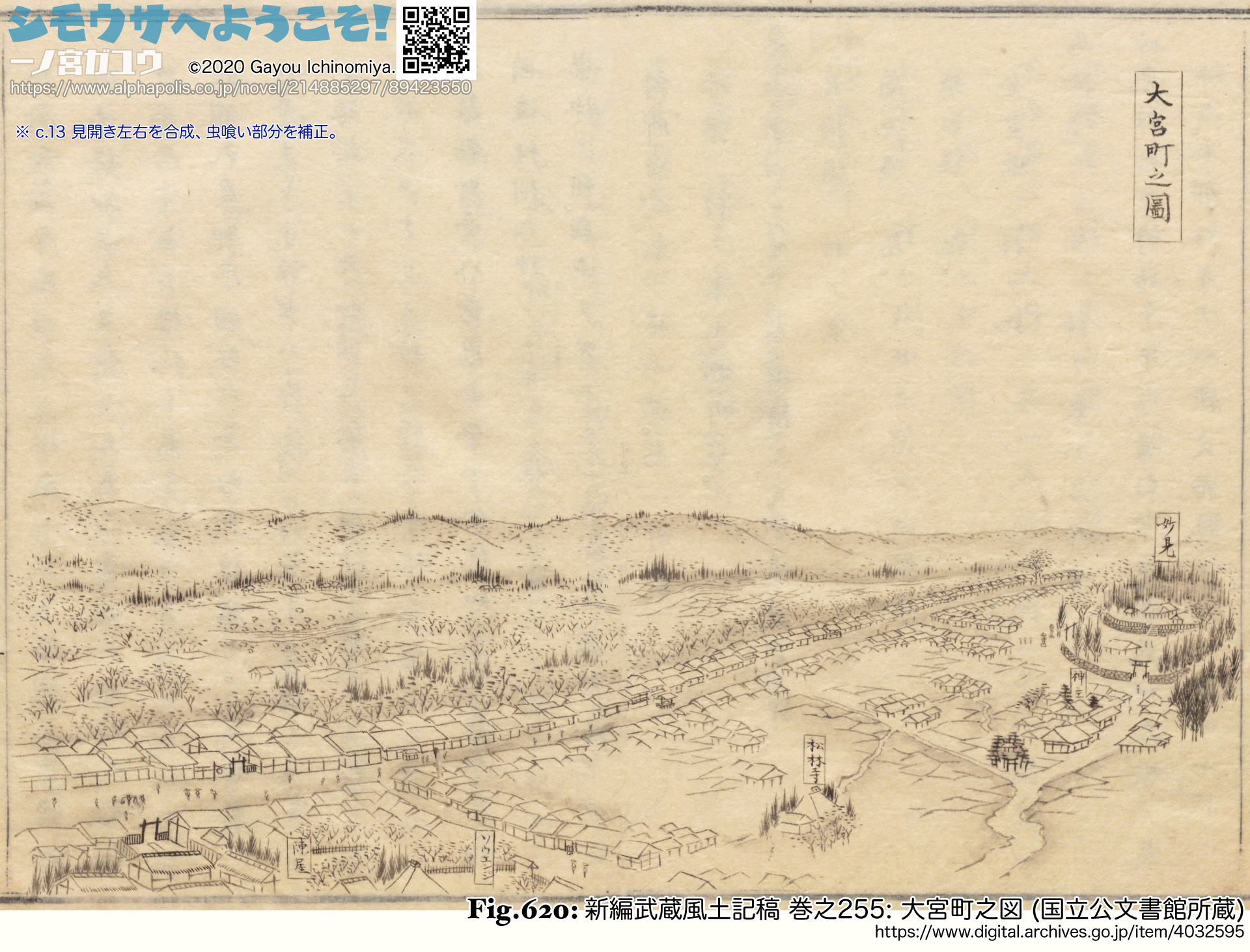

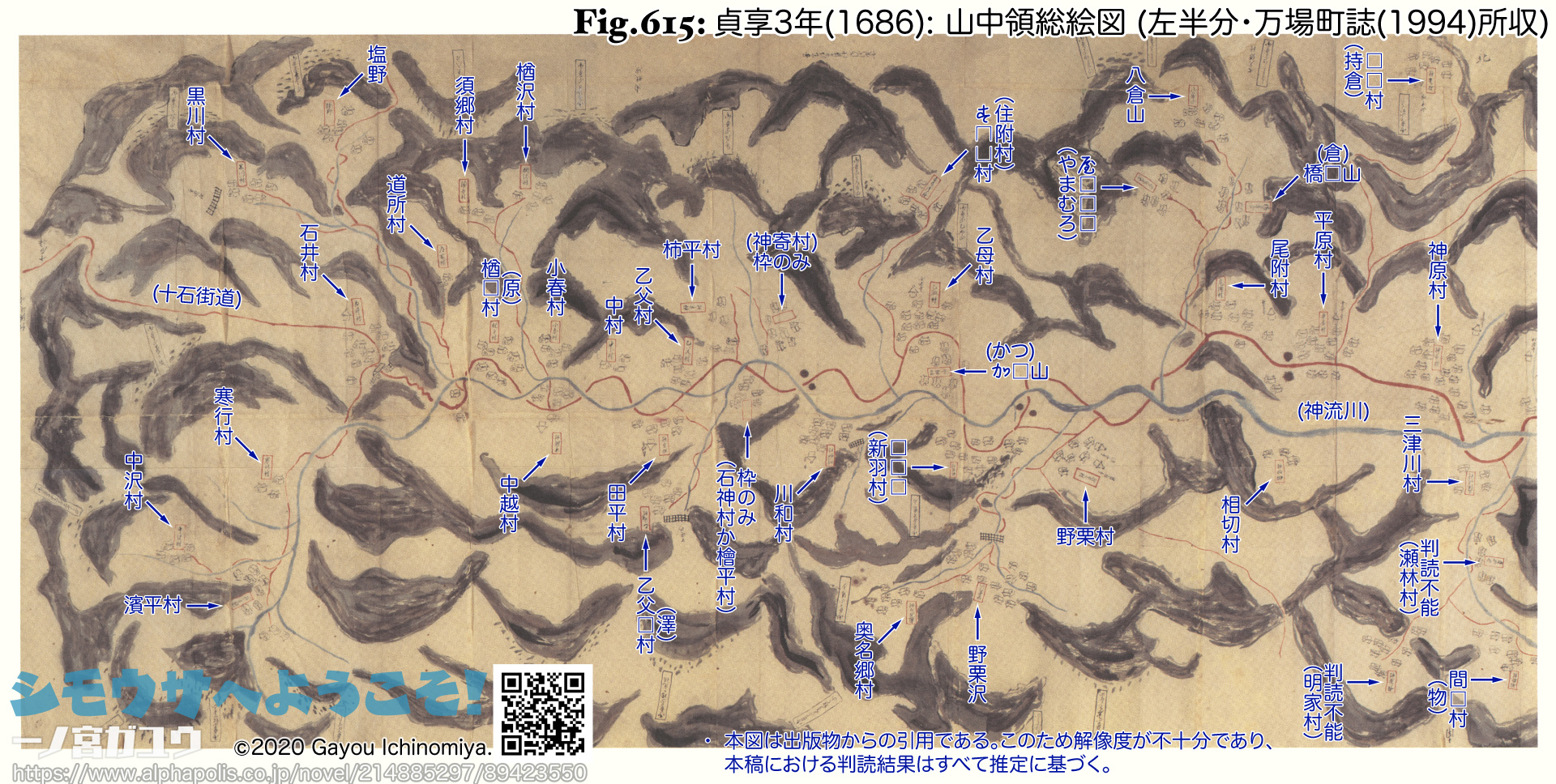

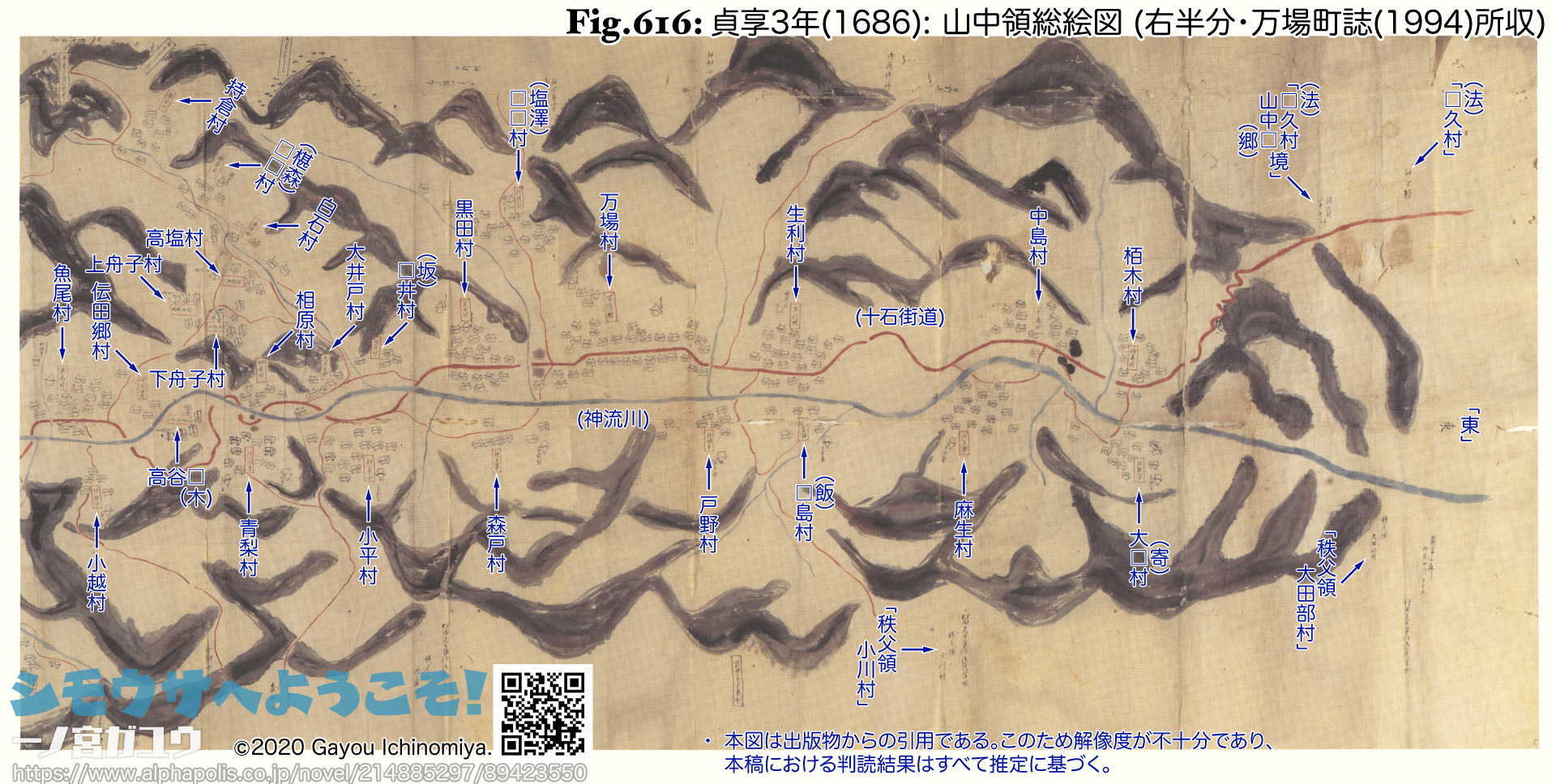

近世の上野国 甘楽郡 神流川上流域は山中領と呼ばれ、上山郷・中山郷・下山郷に分かれていた。これは近代に入ってもほとんどそのまま上野村・中里村・神川村 (万場町) に引き継がれ、いわゆる平成の大合併の時期まで変わらなかった (神川村 = 万場町は下山郷の全部と中山郷の一部から構成される(❉1))。神流川の深い谷は平地に乏しい一方で移動の制約になるような流量でもなく、上山郷・中山郷・下山郷とも日照条件に恵まれる左岸 (北岸) を主要部としつつ両岸に展開された。そもそも神流川は斜面をえぐるように曲流していて、道は歩行可能なところ (曲流部の内側) を探して両岸を移り渡ることになるので流路は境界にならない。

ところが日本六十余州国々切絵図によれば、上野・武蔵の国界は、絵図に表現されうる源流部までの神流川全体で表現され、上山・中山・下山の山中領 3郷は右岸 (南岸) である武蔵国に配されている。

つまり以下のようになっている。

つまり以下のようになっている。

『群馬県多野郡誌』(1927/1977) が引用する『神川村郷土誌』(1910)(❉2) によれば、「天正十一年以降織田信雄の一族上州甘楽郡を領したり」とした上で、「当時の石高を記したるもの」に「神流川右岸の地」は含まれず、下記のように把握されていたという (改行・石高を整えただけなので原文省略、村の有無はママ、番号は本稿で加えた)。

| ‣ | 111. | 柏木村: 34.225石 (三十四石二斗二升五合) |

| ‣ | 112. | 生利村: 50.340石 (五十石三斗四升) |

| ‣ | 113. | 万場村: 110.840石 (百十石八斗四升) |

| ‣ | 114. | 塩沢村: 54.840石(五十四石八斗四升) |

| ‣ | 115. | 黒田村: 72.690石 (七十二石六斗九升) |

| ‣ | 128a. | 尾井戸: 21.365石 (二十一石三斗六升五合) |

| ‣ | 116. | 相原村: 42.375石 (四十二石三斗七升五合) |

| ‣ | 117. | 下船子: 28.195石 (二十八石一斗九升五合) |

| ‣ | 117d. | 高塩: 19.175石 (十九石一斗七升五合) |

| ‣ | 117a. | 上船子: 22.410石 (二十二石四斗一升) |

| ‣ | 117c. | 白石: 11.375石 (十一石三斗七升五合) |

| ‣ | 117b. | 椹森: 5.590石 (五石五斗九升) |

なお、末尾は「椹森五石五斗九升等」とあるので、原史料にはさらに上流左岸 (北岸) 各村も記載されている可能性があるが、文脈から右岸 (南岸) 各村が記載されているとは考えられない (示されているのはその後の万場町を構成する各村で、これより上流 (中里村) との間には地形や生産性の点で一定の区切りが存在する。したがって村々の列挙はここまでであって『等』以降はそれ以外の情報かもしれない)。石高表記については後述する。

つまり支配者 (さらにいえば、おそらく在地ではない支配者) が設定した、彼らにとってわかりやすい河川流路による領域 (境界) 認識が、実際にそこで生活する人々のそれとは乖離したまま江戸期まで継承され、それが日本六十余州国々切絵図に反映されてしまったらしい。略図である日本六十余州国々切絵図の記載はそもそもかなり粗いが、上野・武蔵とも神流川両岸には渡河地点や渡った先に関係する情報が記載されていない。あるいは、渡河したところで同じ山中領だから何も記載できなかったのかもしれないが、どちらにせよ両絵図の山中両付近は実態を把握しないまま作成されている。

しかし、その後に作成された正保の武蔵国絵図では分水嶺が国界として描かれた。

つまり以下のようになっている。

つまり以下のようになっている。

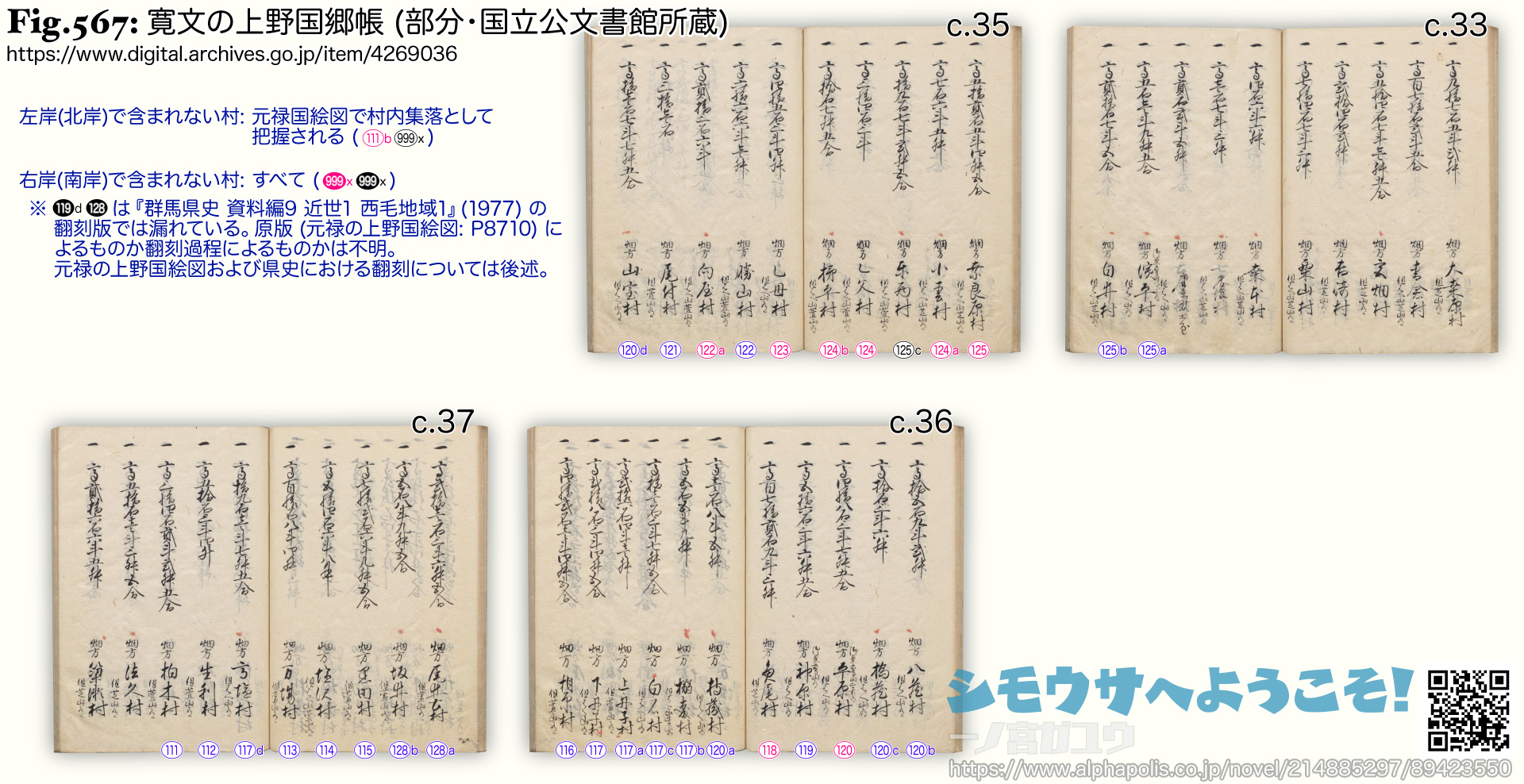

その一方で、寛文の上野国郷帳に神流川右岸 (南岸) の各村は含まれず、神流川を国界として把握された。

その一方で、寛文の上野国郷帳に神流川右岸 (南岸) の各村は含まれず、神流川を国界として把握された。

群馬県立文書館が所蔵するものによれば、寛文の上野国絵図では以下のような国界となっていた (正保の上野国郷帳・国絵図は発見されていない)。

群馬県立文書館が所蔵するものによれば、寛文の上野国絵図では以下のような国界となっていた (正保の上野国郷帳・国絵図は発見されていない)。

つまり、山中領のうち神流川右岸 (南岸) から分水嶺までの間は上野・武蔵のどちらにも属しておらず、空白域が生じている。元禄12年(1699) 5月『山中領村々上州・武州国境論争申立書』(以下『申立書』と略) によれば、慶長3年(1598) の検地は分水嶺を境界として実施され、現実には実態にあった支配が行われた。しかしそれが何らかの問題を生じさせて空白域ができたらしい。

元禄10年(1697) から15年(1702) にかけて改定が行われた元禄国絵図・郷帳では隣国相互の確認が義務づけられ、国界を巡る未決着の問題は許容されなかった。このため上野国側 (山中領) と武蔵国側 (秩父郡 上吉田・中津川・河原沢・日尾・藤倉の 5村) の間で争論に発展し、最終的には上野国側 (山中領) の主張が通って上野・武蔵国界はようやく定まった。天保国絵図でも以下のとおり。これは現在の群馬・埼玉県境にそのまま反映されている。

『神川村郷土誌』に引用されている『元禄十三年二月武州方より代官へ差出したる書状』(❉3) (以下『書状』と略) によれば、武蔵国側 (秩父郡 5村) は、

‣ | 「武蔵国と上野国の境界 (国界) は昔から神流川で間違いない。神流川を境界として南東川上は秩父郡、川下は児玉郡である」(❉4) |

‣ | 「秩父領と山中領の境界 (領界) は昔から志賀坂峠・小越峠・坂丸峠・土坂峠 (がある分水嶺) である」(❉5) |

と述べた上で、当時成立していた神流川右岸 (南岸) の 26村を、具体的に秩父郡 22村と児玉郡 4村に分けて示した。

また、武蔵国側 (秩父郡 5村) は以下のような証左も示した。

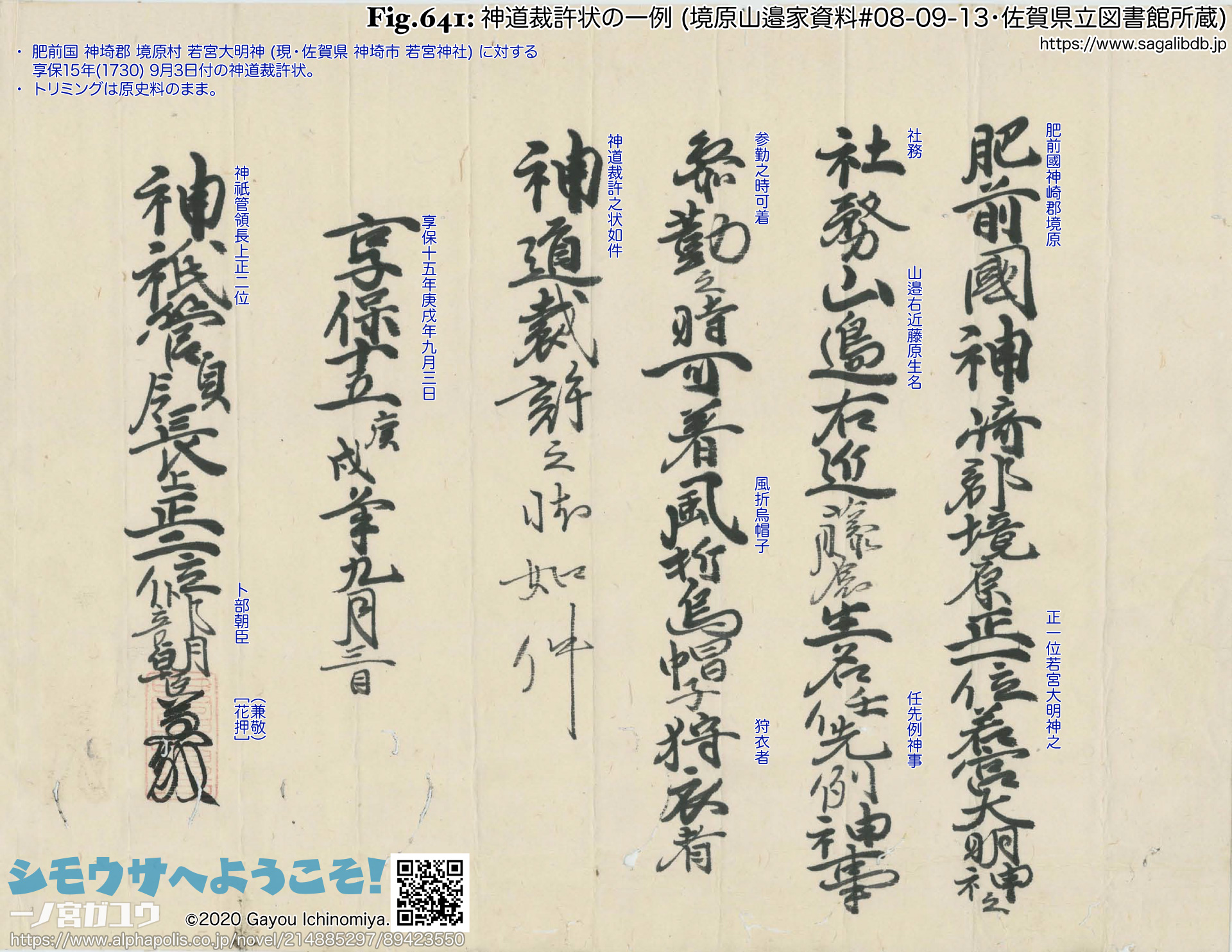

‣ | 「野栗権現の祠官・黒沢石見守が裁許状を所持しているが、その裁許状には『武州秩父郡山中野栗権現の祠官・黒沢石見守』と書いてある」(❉6) |

‣ | 「戸野村妙見の祠官・宮前和泉守が裁許状を所持しているが、その裁許状には『武州児玉郡山中妙見祠官・宮前和泉守』と書いてある」(❉7) |

‣ | 「神流川を隔てた上野国の相原村丹生明神の祠官が裁許状を所持しているが、その裁許状には『上州甘楽郡相原村丹生明神祠官・宮前伊勢様』と書いてある」(❉8) |

この裁許状 (神道裁許状、吉田家から発行された装束着用の免許状) については、上野国側 (山中領側) も元禄13年(1700) 2月『山中領村々上州・武州国境画定につき願状』(以下『願状』と略) で以下のように触れていた。

‣ | 「新羽村の野栗権現の神職、石見 (黒沢石見守) について、元禄3年(1690) 武州秩父領大宮の近江守方からの添状 (同) を得て京都へ持参し、吉田様から裁許状をいただいた際、それには『武州秩父郡野栗』と書いてあったので、『上州甘楽郡』であると再三申し上げたものの、(受け入れらず) 添状のとおりに裁許状をいただいた」(❉9) |

‣ | 「生利村の戸野妙見の神職、和泉 (宮前和泉守) について、貞享4年(1687) 武州秩父郡大宮村の宮本方より添状 (何らかの証書か紹介状) を得て京都へ行き、吉田様から裁許状をいただいたところ、それには『武州児玉郡山中下山』とあったが、あまり気にしないまま帰った。その後、国郡ともに間違っていることに気がついたものの、再度京都へ行くのも大変なので、そのままにした」(❉10) |

「野栗権現」は現在の乃久里神社 (上野村 新羽字野栗)、「戸野妙見」は明治期の戸野神社 (現在は字戸野を含む神流町 生利の御鉾神社に合祀)(❉11) と考えられ、「元禄十三年二月武州方より代官へ差出したる書状」によれば、

‣ | 「武州鎮守の妙見本社は秩父郡大宮町に所在する。この妙見本社を勧請する神社は武州に散在しているが、26村にも 2箇所ある」(❉12) |

といい、妙見社 (妙見宮、現在の秩父神社) を勧請したもので、裁許状を得るには大宮町の「近江守」「宮本」から添状を得る必要があった。大宮町は江戸期の門前町なので人物は神職と考えられる。つまり裁許状には秩父神社が記憶する古い国郡認識が反映されていた。

争論があった元禄年間(1688〜1704) の当時、武蔵国側 (秩父郡 5村) に、国界の位置が生活に直接の影響を及ぼすような事情があったとは考えづらい。あるすれば入会権だが、双方の主張に言及はない。前項で扱った妙見社 (秩父神社) との関係性からいえば、国界が分水嶺になった場合「武州鎮守」である秩父神社と野栗権現・戸野妙見 (乃久里神社・戸野神社) との関係性が薄れる懸念があったのではないかと考えられる。一般に神社 (大社) で祭礼が行われると、周辺の村々や関係のある神社 (末社) は分担金や奉仕を求められることが多い。26村と乃久里神社・戸野神社がその対象外となれば、秩父郡 5村の負担が重くなることに不安を感じていたのではないだろうか。

しかし幕府の裁許を求める争論では、江戸への往復・滞在費用のほか、役人への土産物などその費用は相当なものになる。元禄15年閏8月『山中領村々上州・武州国境論争裁許覚』によれば、武蔵国側 (秩父郡 5村) は最終的に国界が分水嶺であってもかまわないという姿勢を示した (❉13)。結局その負担は妥協可能な範囲であって、生活に直接的な影響を及ぼすようなものではなかったのだろう。あるいは何か算段があったのかもしれないが (秩父神社との関係については継続する取り決めが行われた、幕府の決定であることを根拠に秩父神社と交渉する、など)、いずれにせよ最後まで残る傾向にある寺社の国郡認識でさえ (【(17) 根羽村の変遷】を参照)、消失する段階に合ったのだろう。

上野国側 (山中領) の主張がまとまっている文書には以下の 3つがある。

‣ | 元禄12年(1699) 5月『申立書』(『山中領村々上州・武州国境論争申立書』): 『願状』に先行する文書。 |

‣ | 元禄13年(1700) 2月『願状』(『山中領村々上州・武州国境画定につき願状』): 武蔵国側 (秩父郡 5村) の『書状』(『元禄十三年二月武州方より代官へ差出したる書状』) に対応する文書。元禄12年(1699)『申立書』に論拠などを書き加えたもの。 |

‣ | 元禄15年(1702) 6月「山中領村々上州・武州国境紛争につき故障口上書」(以下『口上書』と略): 『願状』を整理して最終的な主張をまとめたもの。 |

この争論における地理的・客観的な証左に裁許状 (神道裁許状) があって、前述のとおり双方の文書で言及されているが、上野国側 (山中領) の元禄13年(1700)『願状』では弁明のようになっていた。これはおそらく先行する武蔵国側 (秩父郡 5村) の文書で言及があって、それに対して反論しようとしたものと思われ、無意味なので元禄15年(1702)『口上書』では言及されなかった。裁許状が存在する「戸野妙見」(戸野神社) については棟札についても双方に言及があり、それぞれ以下のように記載されている。

‣ | 武蔵国側 (秩父郡 5村): 「戸野村妙見社の棟札にも『武州小玉郡苅治郷殿村』とある」(❉14) |

‣ | 上野国側 (山中領): 「生利村の戸野妙見の棟札に『武州児玉郡』とあるが、全体的に文字ははっきりしない」(❉15) |

これも上野国側 (山中領) は弁明になっている。

元禄12年願状によれば、慶長3年(1598) 検地の検地帳には「上州甘楽郡」とあったといい (❉16)、これは事実なら上野国側 (山中領) にとってはもっとも強力な論拠となる。しかしこれについて元禄15年の口上書では以下で「古御水帳」として間接的に参照されているだけで言及がない。

‣ | 「元禄7年(1694) 依田五兵衛・下島甚右兵衛門・池田新兵衛が検地し、古い検地帳のとおり日向 (神流川以北)・日陰 (同以南) ともに『上州甘楽郡』と書いた検地帳を受け取った」(❉17) |

貢租に関係する文書を年代順に見ると、それぞれの書き出し (または表紙) と宛名における地名 (記載がある場合) は以下のとおりであって、明記されるのは元禄年間(1688〜1704) に入ってからである (❉18)。

| ‣ | 慶長19年(1614) 年貢割付状: 「下山郷寅年御成ケ相定事」 |

| ‣ | 慶長19年(1614) 年貢勘定帳: 「中山神原村寅御年貢勘定帳」 |

| ‣ | 寛永元年(1624) 年貢請取状: 「納子ノ御年貢臨時浮役之事」「新羽」 |

| ‣ | 寛永8年(1631) 年貢請取状: 「納未ノ御年貢銭之事」「神原」 |

| ‣ | 正保3年(1646) 年貢請取状: 「戌歳下山村御年貢請取事」 |

| ‣ | 寛文2年(1662) 年貢皆済状: 「寅歳中山御年貢請取永之事」 |

| ‣ | 寛文6年(1666) 年貢割付状: 「午年下山村御年貢可納割付之事」「下山村」 |

| ‣ | 天和元年(1681) 年貢割付状: 「酉年下山村御年貢可納割付之事」 |

| ‣ | 元禄4年(1691) 年貢割付状: 「上州甘楽郡下山郷未御成ケ割付」 |

貞享3年(1686) 山中領総絵図でも国郡の明記はなく、ただ「山中領」と把握されている。

隣接する小川村・大田部村も「秩父郡」ではなく「秩父領」であり、このあたりは国郡が曖昧な場所は、国郡ではなく広域地名で把握されるという点で小豆島とよく似ている (【(21) 小豆島の変遷】を参照)。慶長3年(1598) の検地帳に「上州甘楽郡」とあったというのは、さかのぼって、あるいは文脈で解釈しただけで、実際には国郡は記載されていなかったのではないだろうか。

隣接する小川村・大田部村も「秩父郡」ではなく「秩父領」であり、このあたりは国郡が曖昧な場所は、国郡ではなく広域地名で把握されるという点で小豆島とよく似ている (【(21) 小豆島の変遷】を参照)。慶長3年(1598) の検地帳に「上州甘楽郡」とあったというのは、さかのぼって、あるいは文脈で解釈しただけで、実際には国郡は記載されていなかったのではないだろうか。

なお元禄4年(1691) 年貢割付状や依田らによる検地帳 (元禄7年(1694) から実施、元禄11年(1698) に配布) に「上州甘楽郡」とあるように、山中領は上州甘楽郡であるというのは争論以前に既成事実となっていた。空白域として帰属が留保された一方で、上野国であることが明確な領内他村と一体である以上はなるべくしてなったのだろう。

上野国側 (山中領) は最終的に、地理的・客観的な証左を示して自分たちの正当性を示すのを諦め、元禄15年(1702)『口上書』では国界が神流川に定まった場合に発生する弊害を詳細化・具体化することに重点を移した。元禄12年(1699)『申立書』・元禄13年(1700)『願状』でも、

‣ | 「山中領は険しい山々の中にあるので谷はことのほか狭く、神流川も小河川なので、どの村も田畑・家屋・往来の道路は両岸に存在する。過半数の百姓は神流川をまたいで田畑・家屋を所有している」(❉19) |

‣ | 「薪を日陰 (神流川南岸) の者が (日向、同北岸) に採取することもあれば、日向の者が秣を日陰で採取することもあるので、万が一国界が神流川に定まった場合、薪場・秣場を失う村が日陰・日向ともに生じることになる」(❉20) |

‣ | 「神流川をまたいで田畑を所持しているので、国界が神流川に定まった場合、国界を越えて出作するための手続きなどで日陰・日向とも難渋することになる」(❉21) |

‣ | 「山中領の谷には長さ十里あまりの間に秩父への道が 5か所あるが、どれも峠を越える難所である」(中略)「(代官所・陣屋に行く場合) 現在は一日や半日で済むのに、二日も三日もかかることになるだろう」(❉22) |

ともあって、代官の支配が変わって秩父側の代官所 (陣屋) に行くことになれば、これまでの倍以上の行程を強いられることも問題点として挙げられていた。

しかし武蔵・下総の国界 (基本的に庄内古川〜江戸川) をまたいだ入会・出作は普通にあって、飛地としての田畑も存在した (【(7) 近代の下総国】(江戸川)を参照、美濃・尾張の国界 (基本的に木曽川) も同じ)。伊豆山権現領に関係する争論における妥協的な裁許からいえば (【(23) 伊豆山権現領に関係する変遷】を参照)、国界を神流川に定めたとしても幕府は現実的な対応をしたと考えられ、わざわざ国界で何らかの制限を設けることはなかっただろう。代官支配も変わらなかったと考えられる。

それを感じ取ったのか、あるいは具体的にそのような話が先行してあったのかはわからないが、元禄15年(1702)『申立状』では以下のように詳細化・具体化された。

‣ | 「小百姓 (田畑の少ない農民) は、神流川の対岸の細々とした小作田で耕作しているので、それを理由とする慣習を頼りに (対岸で) 薪・秣も採取して生活している。これは山が荒れるので地主は不満だが、今までは双方の名主・乙名百姓 (村の自治にかかわる農民) が話し合い、村内のことして事を荒立たせないできた。もし国界が神流川に定まって村が分かれれば、(不満を感じてきた地主は) 小作田で耕作できないようにするだろうから、農業を続けられない農民が日向・日陰ともにあらわれるだろう」(❉23) |

‣ | 「年貢を納めるのに窮した百姓は、対岸の田畑を質に入れている。この場合も小作田と同じように (田畑があることを理由とする慣習を頼りに、対岸で) 薪・秣を採取していることについて、当分の間とはいえ質に入れた田畑に関しては、薪場・秣場の地主は同意しかねている。その上、別々の村になるようなことになったら、質に入れた土地をそのままにしておくことは難しくなって (すぐに借金を返さなければならない、または薪場・秣場の利用を諦めなければならないから) 日向・日陰とも百姓は困窮することになるだろう」(❉24) |

つまり相互扶助もひとつの郷村であるから成り立つのであって、別々の郷村になれば簡単に瓦解することが明らかにされている。このほか焼き畑跡の相互利用 (薪場・秣場) や道・橋の修繕、茅葺き屋根の葺き替え (材料・人手の協力) も成り立たなくなることが記載された。わざわざ開示したい内容ではなかったと思われる。

別の項目によれば、一般の入会地利用に関して、たとえば北岸の万場村が南岸の森戸村の入会地を利用する場合など証文を取り交わすケースもあったが、一般には信頼関係で成り立っていた (❉25)。しかし元禄7年(1694) から実施された依田らの検地では、そのような入会地をすべて書き出すことが要求された。この結果、これまで内々に定めていた取り決めを確認している段階で「悉く出入出来可仕様子」、つまりありとあらゆる入会地でもめごとになる気配があったといい (❉26)、このような経験がこれ自体を書き出すことも含めて、元禄15年(1702)『申立状』の内容に影響を与えたようだ。なお『申立状』では、慶長3年(1598) の検地帳に「上州甘楽郡」とあったという話への言及は 11項目目でようやくあらわれ、それまでの 10項目には詳細化・具体化された弊害が内情を含めて記載され、その姿勢は徹底されていた。

浜平村 (125a. 楢原村之内 浜平) は、武蔵国側 (秩父村 5村) が神流川右岸 (南岸) の 26村として示した村々に含まれるが、空白域を外れて寛文の上野国郷帳 (および国絵図)(❉27) にも含まれている。

これは上野国側 (山中領) も元禄12年(1699)『申立書』・元禄13年(1700)『願状』で、

これは上野国側 (山中領) も元禄12年(1699)『申立書』・元禄13年(1700)『願状』で、

‣ | 「秩父領の浜平村と (秩父郡 5村が) いっているところは、古絵図では上州分に載っている」(❉28) |

と指摘し、武蔵国側 (秩父郡 5村) へ反論する材料にしている。ただし武蔵国側 (秩父郡 5村) の主張が完全ではないことを指摘できても、どの程度の効果があったのかはわからず、元禄15年(1702)『申立状』では言及されていない。

また、全般的に上野国側 (山中領) は国郡と領の区別が曖昧で、ここでも「秩父郡」ではなく「秩父領」としている。武蔵国側 (秩父郡 5村) は、少なくとも『元禄十三年二月武州方より代官へ差出したる書状』で浜平村を「秩父領」とはいっておらず、また「秩父領」の村であれば (実際にはないが) 論理的に上野国にあってもかまわないので、意味のない主張になってしまっている。ただし裁許する幕府もまた、これを正しく理解しているのかどうかは、地理的・客観的な議論と実体的・主観的な議論を区別できているのかどうかも含めて怪しい。

なお、浜平村だけ特別な扱いになったのは、同村の周囲一帯 (神流川源流部) に御巣鷹山が多く設定されていたため (具体的な山名として現在も残るのが標高 1,639mの『御巣鷹山』)、両岸の一体性が優先されたためだろう。正保の上野国郷帳・国絵図のときからであるのかどうか、またその場合に関係者すべての合意の上であるのかどうかはわからない。

寛文の上野国郷帳に対応する中川忠英旧蔵の上野国絵図のうち、碓氷・片岡・甘楽・多胡郡・緑野・群馬・我妻各郡を含む部分はデジタル (オンライン) 公開されていない。撮影されたものがカラーポジフィルムで提供されており、申請すれば国立公文書館で閲覧したり、有料で複写物を取り寄せることはできる。この下絵と考えられている群馬県立文書館所蔵の上野国絵図も撮影されたものを館内で閲覧することはできるが、デジタル (オンライン) 公開はされていない。したがって本稿執筆時点で筆者は参照できていない。

このため本稿では、平成29年(2017) 10月〜平成30年(2018) 2月に群馬県立文書館であったテーマ展示「二つの上野国絵図—寛文と元禄—」の図録 (またはパネル) から読み取った。説明には具体的に小倉山・諏訪山の地名も示されている。なお同図録 (またはパネル) はブログ「まほろば」2017年11月17日記事 (http://mahoroba3.cocolog-nifty.com/blog/2017/11/post-482e.html) に抜粋されていたものを参照させていただいた。

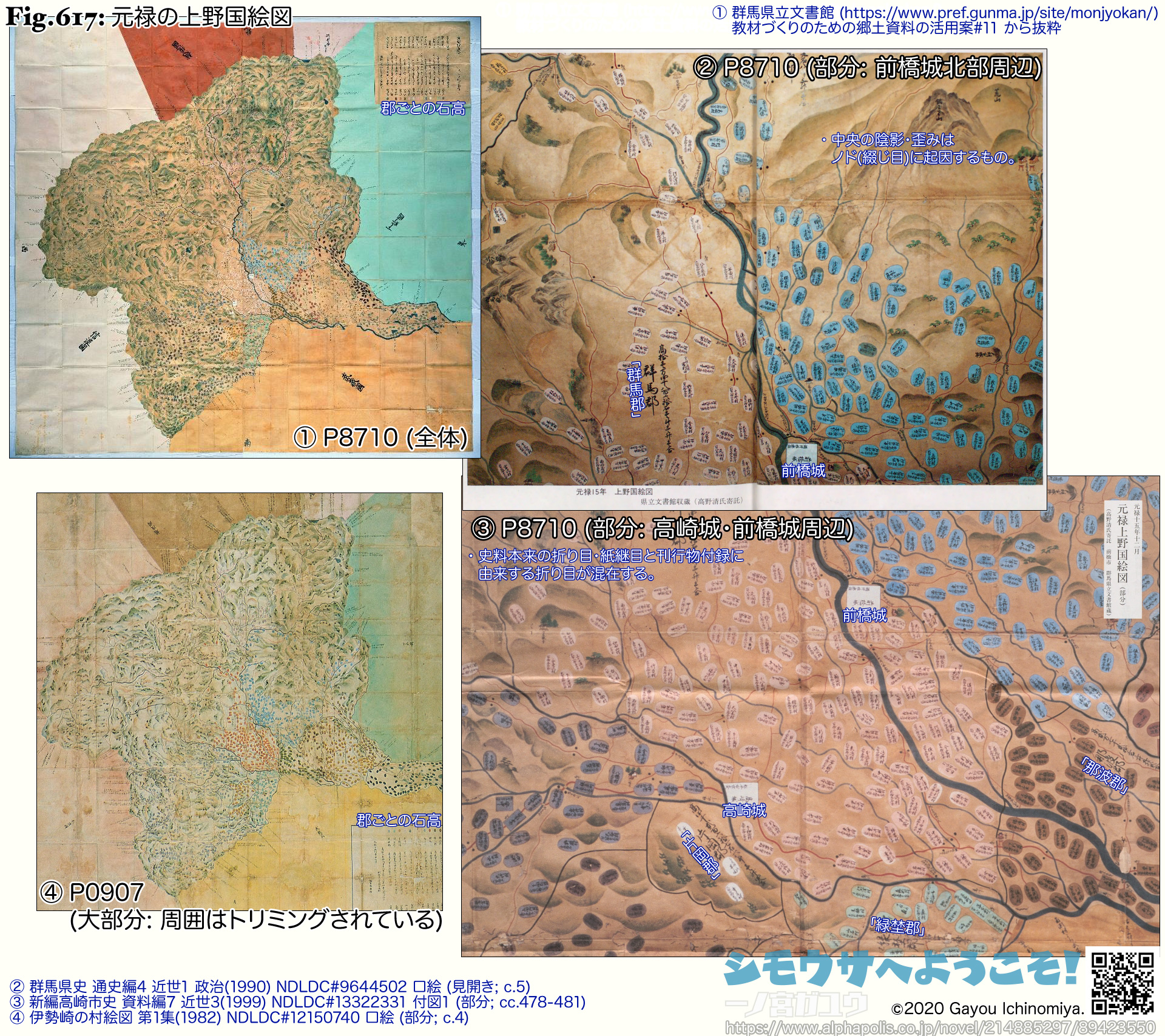

2点の写しが群馬県立文書館に所蔵されている。

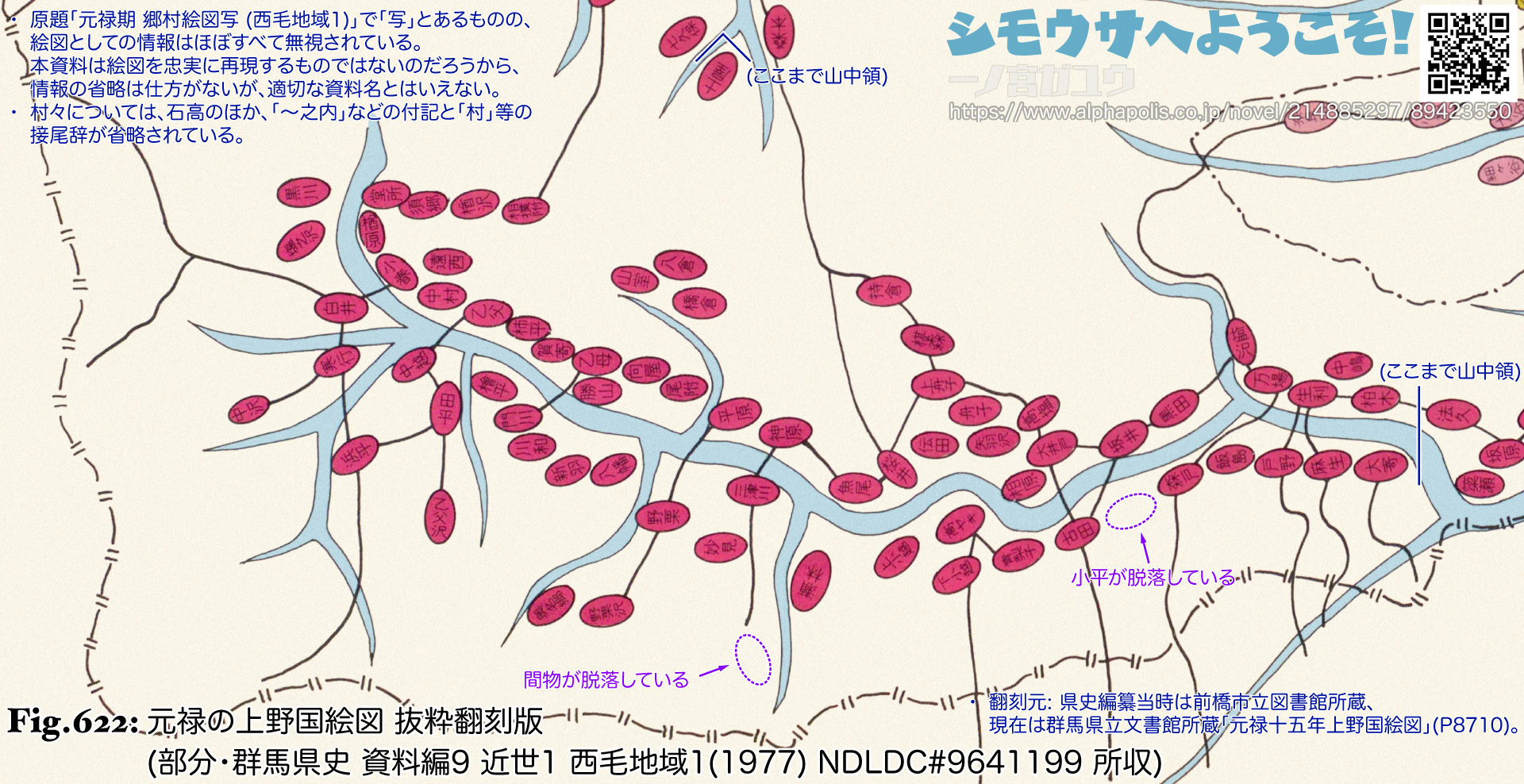

1点目は「元禄十五年上野国絵図」(P8710)、前橋市の高野清旧蔵。「元禄期 郷村絵図写 (西毛地域1)」などとして『群馬県史 資料編9〜16 (近世1〜8)』(1977〜1988) に「写」が収録されているが、絵図としての情報はほぼすべて無視され、「写」といえるようなものではない。『元禄上野国絵図の記載内容について』(1989, 斉藤, 双文6) に文字情報と寺社等オブジェクトの一覧がある。県史では『資料編9〜16 (近世1〜8)』(1977〜1988) で「前橋市立図書館蔵」とされ、斉藤によれば昭和62年(1987) に群馬県立文書館に寄託 (移管)、県史も『通史編4』(1990) では「県立文書館収蔵 (高野清氏寄託)」とある。なお県史の翻刻では、山中領だけでも「小平」「間物」(もとの表記はそれぞれ『小平村』『神原村之内間物』) が脱落している。斉藤によればもとの絵図 (P8710) には正しく含まれている。

1点目は「元禄十五年上野国絵図」(P8710)、前橋市の高野清旧蔵。「元禄期 郷村絵図写 (西毛地域1)」などとして『群馬県史 資料編9〜16 (近世1〜8)』(1977〜1988) に「写」が収録されているが、絵図としての情報はほぼすべて無視され、「写」といえるようなものではない。『元禄上野国絵図の記載内容について』(1989, 斉藤, 双文6) に文字情報と寺社等オブジェクトの一覧がある。県史では『資料編9〜16 (近世1〜8)』(1977〜1988) で「前橋市立図書館蔵」とされ、斉藤によれば昭和62年(1987) に群馬県立文書館に寄託 (移管)、県史も『通史編4』(1990) では「県立文書館収蔵 (高野清氏寄託)」とある。なお県史の翻刻では、山中領だけでも「小平」「間物」(もとの表記はそれぞれ『小平村』『神原村之内間物』) が脱落している。斉藤によればもとの絵図 (P8710) には正しく含まれている。

2点目は「倉林秀昭家文書」(P0907) に含まれる「元禄上野国絵図」、伊勢崎市の倉林秀昭旧蔵。『伊勢崎の村絵図 第1集』(1982) に全体の写真 (周囲はトリミング、口絵) と佐位郡・那波郡部分のモノクロコピー・翻刻が収録されている。絵図ごとの所蔵者は明示されていないが、一覧にある「倉林操」が当時の所有者とみられ、のち倉林秀昭から群馬県立文書館に寄贈か寄託されたのだろう。

その来歴により広く知られてきたのは前者、どちらも閲覧・公開の状況は寛文の上野国絵図と同じ。

2点の写本が存在する。

1点目は『群馬県史 資料編9〜16 (近世1〜8)』(1977〜1988) で「渋川市立図書館蔵」として参照されているもの。寛文・元禄・天保で 1つにまとめた表に石高・支配だけが掲載され、元の表記・配列はわからない (群馬県史は国絵図・郷帳の史料的な価値を見出していないように感じる)。

2点目は『上野国郷帳集成』(1992) に収録されているもの。同書によれば「東京大学法学部法制史資料室所蔵」、斉藤の村名一覧の配列と「郷帳石高」も同室所蔵のものによっている。『上野国郷帳集成』(1992) は県史を含む既存の文献について「原本の体裁を維持しておらず」と指摘し、その不正確さを補った上で可能な限りそのままの形式でまとめている。

『神川村郷土誌』(1910) は「当時の石高を記したるもの」として天正11年(1583) 以降 (厳密な時期は不明) の各村石高 (村高) を示している。しかし山中領の村々が石高で把握されるのは、元禄年間に入って依田らが行った検地 (元禄7年(1694) から実施、元禄11年(1698) に検地帳を配布) からであって、それまでは永高である。升の数値が 0か 5であることからいっても「当時の石高を記したるもの」は直接の史料ではなく、また数値も換算値だろうと思われる。

| ❉1: | 現在は中里村・万場町で合併し神流町、中山郷・下山郷が行政的にはひとつになっている。 |

| ❉2: | この神川村は旧・万場町が町制施行・改称する以前の神川村のことであり、近接する現・埼玉県 児玉郡 神川町の前身のひとつである旧・神川町が町制施行する以前の神川村のことではない。 |

| ❉3: | 武蔵国側 (秩父郡 5村) の文書としてはこれしか見当たらない。 |

| ❉4: | 原文: 「武藏國と上野國境目往古より神名川國境に紛無御座候。神流川を限り南東川上は秩父郡、川下は兒玉郡にて御座候」(中黒・句読点は筆者が補う)。 |

| ❉5: | 原文: 「秩父領と山中領との境往古より志賀坂峠・小越峠・坂丸峠・土坂峠、領境目に御座候」(同)。 |

| ❉6: | 原文: 「野栗権現祠官・黒沢石見守裁許状所持仕候ニ付、写取申候。右裁許状、武州秩父郡山中野栗権現の祠官・黒沢石見守と御座候」(同)。 |

| ❉7: | 原文: 「戸野村妙見祠官・宮前和泉守裁許状所持仕候。右裁許状に武州児玉郡山中妙見祠官宮前和泉守と御座候」(同)。 |

| ❉8: | 原文: 「神流川を隔て上野の内相原村丹生明神の祠官、裁許状所持仕候。右裁許状には上州甘楽郡相原村丹生明神祠官宮前伊勢様と御座候」(同)。 |

| ❉9: | 原文: 「新羽村之内野栗権現之社人石見儀、元禄三午ノ年、武州秩父領大宮近江守方ゟ之添状ヲ取、京都へ持参仕、吉田様ゟ御裁許状頂戴仕候節、武州秩父郡野栗と御書出シ被下候ニ付、上州甘楽郡ニ而御座候段、再三御断申上候得共、添状之通御裁許状被下候」(句読点は筆者が調整)。 |

| ❉10: | 原文: 「生利村之内戸野妙見之社人和泉儀、貞享四卯年、武州秩父郡大宮村宮本方ゟ添状取上京仕、吉田様ゟ御裁許状被下候ニ、武州児玉郡山中下山と有之候へ共、無何心頂戴仕罷帰候、以後国郡共ニ相違仕候儀心付候へ共、又々京都へ罷上り候儀難成候故、其通ニ存罷在候由和泉申候」(同)。 |

| ❉11: | 万場町誌(1994)。 |

| ❉12: | 原文: 「武州鎮守妙見本社、秩父郡大宮□に御座候。右妙見勧請致所、武州の内所々に御座候。右弐拾六ケ所の内にも妙見の社二ケ所御座候」(句読点は筆者が補った)、 □は活字が欠けているが、残る部分と文脈上「町」。 |

| ❉13: | 原文: 「秩父方ヨリ、峰切ニ国境相立候而茂、何ニ而もさわり無之由、御検使両人江口上書致候」(同)。 |

| ❉14: | 原文: 「同所妙見社棟札にも武州小玉郡苅治鄕殿村と御座候」(同所 = 戸野村)、『元禄十三年二月武州方より代官へ差出したる書状』。 |

| ❉15: | 原文: 「生利村之内戸野妙見之棟札ニ武州児玉郡と御座候、惣而文字不分明ニ御座候」、元禄13年(1700) 2月『山中領村々上州・武州国境画定につき願状』。 |

| ❉16: | 元禄12年(1699) 5月「山中領村々上州・武州国境論争申立書」に「慶長三戌年伊奈備前守様御検地之節も、秩父と山中領一同ニ御縄御入被成候へ共、峯ヲ限山中領之儀者、上州甘楽郡と御水帳ニ被遊候」(句読点は筆者が調整) とある。元禄13年(1700)『願状』にも同様の内容がある。 |

| ❉17: | 原文: 「去戌丑年依田五兵衛様・下嶋甚右兵衛門様・池田新兵衛様御検地被遊、古御水帳之通リ日向日影共ニ上州甘楽郡と御縄申請候」。 |

| ❉18: | すべて『群馬県史 資料編9 近世1 西毛地域1』(1977) 所収。 |

| ❉19: | 原文: 「山中領之儀者山𡸴岨ニ御座候ニ付、殊外谷せまく神流川も小川ニ而御座候故、谷一同ニ一村之田地・家居・往行道筋共ニ神流川ヲまたぎ入組申候」(中略)「田地・屋敷之儀ハ、神流川通十里余之内川をまたぎ過半有之、双方百姓所持仕候」、元禄13年(1700)『願状』にも同様に記載されている。 |

| ❉20: | 原文: 「薪を日影之者取申候ヘハ、日向之者馬草ヲ日影ニ而取来候も御座候ニ付、万一川切ニも罷成候節ハ薪場ニはなれ、又馬草場ニはなれ申様成村双方ニ御座候」、同。 |

| ❉21: | 原文: 「神流川をまたぎ田地所持仕候ニ付、川切ニ国境相立申節ハ、国ヲまたぎ出作仕候儀、御用等諸事双方之難儀ニ罷成候」、同。 |

| ❉22: | 原文: 「山中領谷長十里余之内ニ秩父方江道筋五ケ所有之、何も峠を越難所ニ御座候」(中略)「只今迄一日半日ニ相済候儀も、二日三日かゝり可申と奉存候」、同。 |

| ❉23: | 原文: 「小百姓者、神流川をまたき小作田地入組為作申候ニ付、其由緒を以薪秣取渡世送り申候、是者山荒申候故地主者望不申事ニ候得共、壱郷壱村故双方名主乙名百姓相談相対を以左様ニ仕来申候、若神流川切ニ国訳り申候ハゝ、川をまたき小作田地為作申間鋪候様ニ奉存候、然者渡世ニはなれ候百姓日向日影ニ出来可仕と奉存候」。 |

| ❉24: | 原文: 「御年貢ニ指詰り申候百姓者、川またき田地しちニ入置、御年貢御上納仕来候、是又小作田地同前ニ薪秣為取申候ニ付、当分迚茂他村へしち物ニ為入候儀者、其所之者同心仕兼候、殊ニ国をまたき候而者しち地指置候儀不自由ニ罷成、日向日影百姓困窮ニ可罷成と奉存候」。 |

| ❉25: | 「秣薪入相之事、神流川をまたき日向之方万場村・日影之方森戸村、証文ニ而入相申候」(中略)「右之外神流川をまたき日向・日影村々百姓、壱郷壱村ニ而御座候得者、証文無御座互ニ心入ニ而」(中略)「内証ニ而永々之儀、当分和談ニ而相極候」 (中黒・句読点は本稿で調整)。 |

| ❉26: | 「山林入会之場所、御究御水帳ニ御載可被成由候 仰渡候ニ付、内証吟味仕候所ニ、悉ク出入出来可仕様子ニ御座候」 (中黒・句読点は本稿で調整)。 |

| ❉27: | 前述のように筆者は確認できていないが、写しで脱落していなければ含まれている。 |

| ❉28: | 原文: 「古絵図々面神流川元ニ川ヲまたぎ秩父領之浜平村と申所、上州分ニ載り相見へ申候」、元禄13年(1700)『願状』にも同様に記載されている。 |

近世 上野国 甘楽郡

| 111. | 柏木村 |

| 111a. | 大寄 (❉2)(❉3)(❉4) |

| 111b. | 中島 (❉2)(❉4) |

| 112. | 生利村 |

| 112a. | 飯島 (❉3)(❉5) |

| 112b. | 戸野 (❉6)(❉5) |

| 113. | 万場村 |

| 114. | 塩沢村 |

| 115. | 黒田村 |

| 116. | 相原村 |

| 117. | 舟子村 (❉7)(❉8) |

| 117a. | 上舟子 (❉9)(❉10) |

| 117b. | 椹森 (❉10)(❉11) |

| 117c. | 白石 (❉9)(❉10) |

| 117d. | 高塩 (❉9)(❉10) |

| 117e. | 矢羽沢 (❉6)(❉10) |

| 118. | 魚尾村 (❉12)(❉9) |

| 118a. | 上小越 (❉6)(❉13) |

| 118b. | 下小越 (❉6)(❉13)(❉14) |

| 118c. | 桜井 (❉6)(❉13) |

| 118d. | 伝田郷 (❉6)(❉13) |

| 119. | 神原村 (❉9)(❉15) |

| 119a. | 三津川 (❉6)(❉16) |

| 119b. | 明家 (❉6)(❉16) |

| 119c. | 瀬林 (❉6)(❉16) |

| 119d. | 間物 (❉6)(❉16) |

| 120. | 平原村(❉17)(❉9) |

| 120a. | 持倉 (❉18)(❉19) |

| 120b. | 八倉 (❉20)(❉19) |

| 120c. | 橋倉 (❉21)(❉19) |

| 120d. | 山室 (❉9)(❉19) |

| 120e. | 土屋 (❉6)(❉19)(❉22) |

| 121. | 尾附村 (❉23) |

| 121a. | 相切 (❉6)(❉24) |

| 122. | 勝山村 (❉9) |

| 122a. | 向屋 (❉9)(❉25)(❉26) |

| 123. | 乙母村 (❉27) |

| 124. | 乙父村 (❉28) |

| 124a. | 小春 (❉29)(❉30) |

| 124b. | 柿平 (❉31)(❉30) |

| 124c. | 東西 (❉9)(❉29) |

| 124d. | 住居附 (❉6)(❉29) |

| 124e. | 乙父沢 (❉6)(❉29) |

| 124f. | 中村 (❉6)(❉29) |

| 124e. | 田平 (❉6)(❉29) |

| 124f. | 檜平 (❉6)(❉29) |

| 124h. | 神寄 (❉6)(❉29) |

| 125. | 楢原村 (❉32)(❉33) |

| 125a. | 浜平 (❉9)(❉34) |

| 125b. | 白井 (❉9)(❉34) |

| 125c. | 中沢 (❉6)(❉34)(❉35) |

| 125d. | 神行 (❉6)(❉34) |

| 125e. | 黒川 (❉6)(❉34) |

| 125f. | 塩野沢 (❉6)(❉34)(❉36) |

| 125g. | 須郷 (❉6)(❉34) |

| 125h. | 楢沢 (❉6)(❉34) |

| 125i. | 堂所 (❉6)(❉34) |

| 125j. | 中越 (❉6)(❉34) |

| 126. | 麻生村 (❉2)(❉3)(❉37) |

| 127. | 森戸村 (❉38)(❉37) |

| 128. | 小平村 (❉37) |

| 128a. | 大井戸 (❉39)(❉40)(❉41) |

| 128b. | 坂井 (❉9)(❉40) |

| 128c. | 古田 (❉9)(❉40)(❉42) |

| 129. | 青梨子村 (❉37)(❉43)(❉44) |

| 129a. | 高谷木 (❉37)(❉45)(❉46) |

| 130. | 新羽村 (❉37) |

| 130a. | 八幡 (❉37)(❉47) |

| 130b. | 野栗 (❉37)(❉47) |

| 131. | 野栗沢村 (❉37)(❉48) |

| 131a. | 奥名郷 (❉49) |

| 132. | 川和村 (❉37) |

| 132a. | 門川 (❉37)(❉50) |

近世 武蔵国 秩父郡

| 50. | 上吉田村 (❉51) |

| 50a. | 小川 (❉52) |

| 50b. | 女形 (❉52) |

| 68. | 中津川村 |

| 69. | 河原沢村 |

| 70. | 三山村 (❉53) |

| 78. | 日尾村 |

| 79. | 藤倉村 |

| 78・79. | 長久保 (❉54) |

上野村 泉龍寺に現存する写経奥書、『群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1』(1984) 所収。第23巻に「願主西上州甘樂之郡山中之內遠西村之住輩」などとあるのは天和2年(1682) 8月の後筆。

| ❉1: | 武蔵国は武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図、上野国は寛文郷帳との対照を含む。 |

| ❉2: | 元亀2年(1571): 「山中之內」「あそふ村」「をより」「なか嶋」(北条氏邦印判状、新編埼玉県史 資料編6 中世2 古文書2,1980)。 |

| ❉3: | 天正17年(1589): 「阿相之內、飯嶋之內、大より窪地、合而三ケ所」(北条家充行状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉4: | 天保国絵図では「柏木村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉5: | 天保国絵図では「生利村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉6: | [新田・分村] 寛文郷帳には含まれない。 |

| ❉7: | 寛文郷帳では「下舟子村」。 |

| ❉8: | 現在の表記は「船子」。 |

| ❉9: | 寛文郷帳では「〜村」。 |

| ❉10: | 天保国絵図では「舟子村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉11: | 寛文郷帳では「榒森村」。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 文明15年(1483): 「魚尾」(中山神社鰐口銘、群馬県史 資料編8 中世4 金石文,1988)。 |

| ❉13: | 天保国絵図では「魚尾村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉14: | 万場町誌(1994) では「しもごえ」と読んでいる箇所がある。 |

| ❉15: | 現在の表記は「神ケ原」。 |

| ❉16: | 天保国絵図では「神原村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 永禄7年(1564): 「其上本庄・久〻□迄放火」「今日平原迄帰陣候」(武田信玄書状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉18: | 寛文郷帳では「持蔵村」。 |

| ❉19: | 天保国絵図では「平原村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉20: | 寛文郷帳では「八蔵村」。 |

| ❉21: | 寛文郷帳では「橋蔵村」。 |

| ❉22: | 神流川の流域にはなく、分水嶺より北側にある。現在は下仁田町 平原。 |

| ❉23: | 寛文郷帳では「尾付村」。 |

| ❉24: | 天保国絵図では「尾附村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉25: | 永徳元年(1381): 「こうや」・永徳2年(1382): 「上州上山庄之內紺屋住」・「於上州上山莊之內、紺屋在所」(泉龍寺大般若経奥書)。 |

| ❉26: | 天保国絵図では「勝山村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉27: | 年月日不詳: 「小友」・永徳2年(1382): 「黑田鄕 小共村」(泉龍寺大般若経奥書)。 |

| ❉28: | 永徳2年(1382): 「旦那 四郎五郎 越智」(泉龍寺大般若経奥書)。 |

| ❉29: | 永徳元年(1381): 「おはる」(泉龍寺大般若経奥書)。 |

| ❉30: | 天保国絵図では「乙父村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉31: | 永徳2年(1382): 「かき平」(泉龍寺大般若経奥書)。 |

| ❉32: | [中世〜織豊期] 永徳2年(1382): 「越智」(泉龍寺大般若経奥書、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1,1984)。 |

| ❉33: | [中世〜織豊期] 寛文郷帳では「奈良原村」。 |

| ❉34: | 天保国絵図では「楢原村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉35: | 現在の表記は「中之沢」。 |

| ❉36: | 現在の表記は「塩之沢」(河川は『塩ノ沢』)。 |

| ❉37: | 寛文郷帳には含まれない。 |

| ❉38: | 南北朝期: 永徳元年(1381): 「甘樂郡森戶檀所」など (泉龍寺大般若経奥書、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1,1984)。 |

| ❉39: | 寛文郷帳では「尾井土村」。 |

| ❉40: | 天保国絵図では「小平村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉41: | 現在の表記は「大井戸」 |

| ❉42: | 天保国絵図では折り目にあって判読できない。 |

| ❉43: | [中世〜織豊期 天正12年(1584): 「天正十二年之棟札ニ、大日本国上野髪流川之郡青梨子郷与御座候写差上ケ申候」(元禄13年(1700) 2月「山中領村々上州・武州国境画定につき願状」内、群馬県史 資料編9 近世1 西毛地域1,1977)。 |

| ❉44: | 対応する近代の大字は「青梨」。 |

| ❉45: | 天保国絵図では「青梨子村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉46: | 現在の表記は「高八木」。 |

| ❉47: | 天保国絵図では「新羽村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉48: | [中世〜織豊期] 永正2年(1505): 「上野州上山庄奈良村」(中略) 「小旦那野栗澤之道覺 同道金入道」(野栗沢神社棟札銘、群馬県史 資料編8 中世4 金石文,1988)。 |

| ❉49: | 天保国絵図では「野栗沢村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉50: | 天保国絵図では「川和村之内」と付記される (天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉51: | [中世〜織豊期]: 天正2年(推定, 1574): 「上吉田 代官 百姓中」(北条氏邦(カ)印判状写、新編埼玉県史 資料編6 中世2 古文書2,1980)、ほか。 |

| ❉52: | 元禄年中改定図では「上吉田村ノ内」、天保国絵図では「上吉田村之内」と付記される (元禄・天保郷帳には含まれない)。 |

| ❉53: | [中世〜織豊期]: 至徳2年(1385): 「至徳二年乙丑十月晦日於武州路秩父郡三山郷岩殿山之麓姫宮松本平」(塩船観音寺大般若経奥書、秩父武甲山総合調査報告書 下巻,1987)、ほか |

| ❉54: | 元禄年中改定図では「日尾・藤倉村ノ内 長久保」、天保国絵図では「日尾村・藤倉村之内」と付記される (元禄・天保郷帳には含まれない)。 |

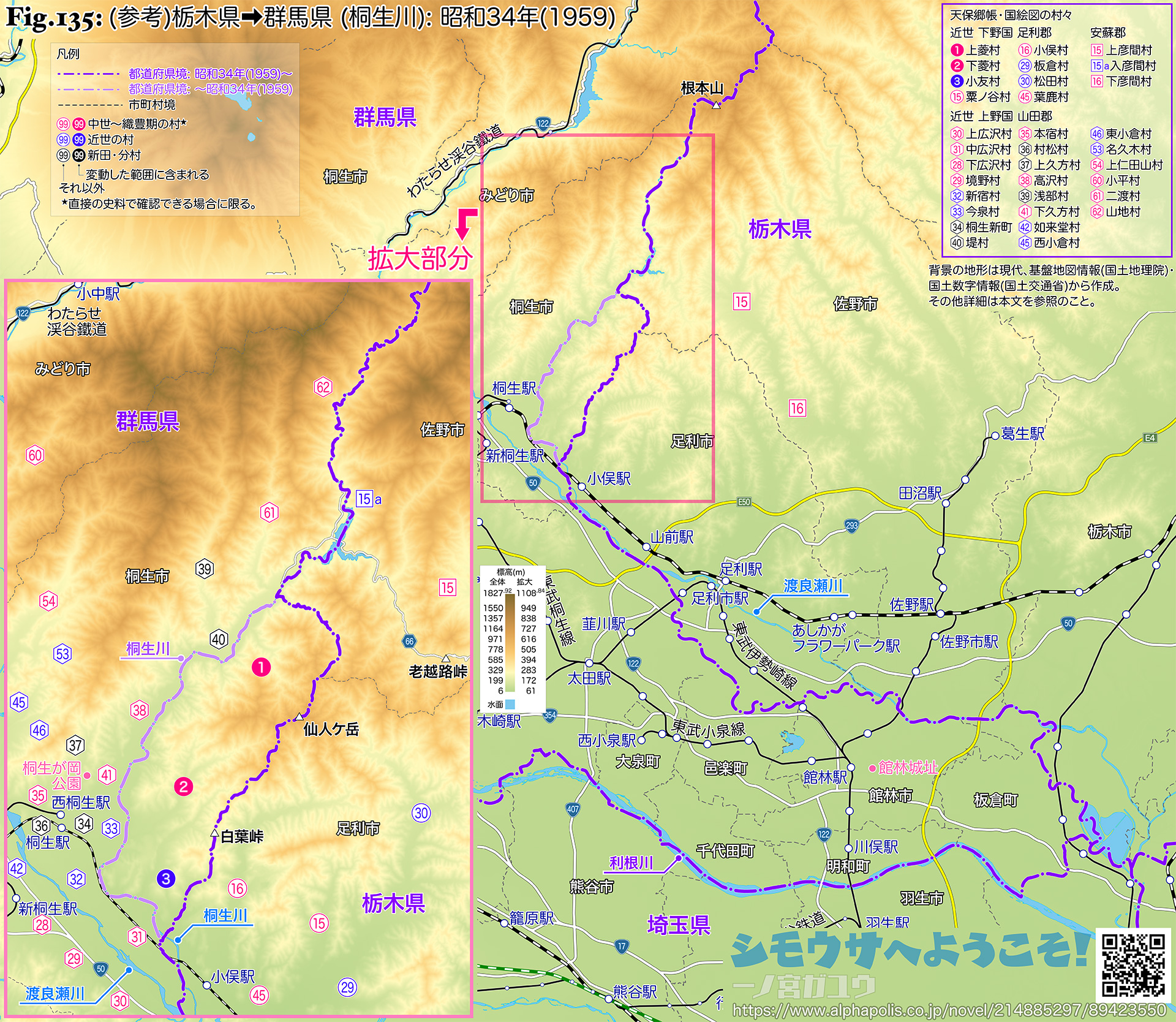

昭和34年(1959) (❉1) 栃木県 足利郡 菱村は群馬県 桐生市に編入された。結果的に、菱地区 (近世 下野国 足利郡 上菱村・下菱村・小友村) は上野国へ戻ったことになる。もちろん、この時点で「上野国」も「下野国」も地域区分として用いられておらず、変動があったのは県境だけである。

江戸期を通じて、菱地区は明らかに桐生の経済圏にあり、それは近代に入っても変わらなかった。南部はそれが顕著であり、北部も地形的に栃木県であるのは無理があったといえる。ただしほかの府県と同じように栃木県は反対し、最終的には矢場川村の編入を条件に同意した。

江戸期を通じて、菱地区は明らかに桐生の経済圏にあり、それは近代に入っても変わらなかった。南部はそれが顕著であり、北部も地形的に栃木県であるのは無理があったといえる。ただしほかの府県と同じように栃木県は反対し、最終的には矢場川村の編入を条件に同意した。

| ❉1: | 昭和34年4月1日付。 |

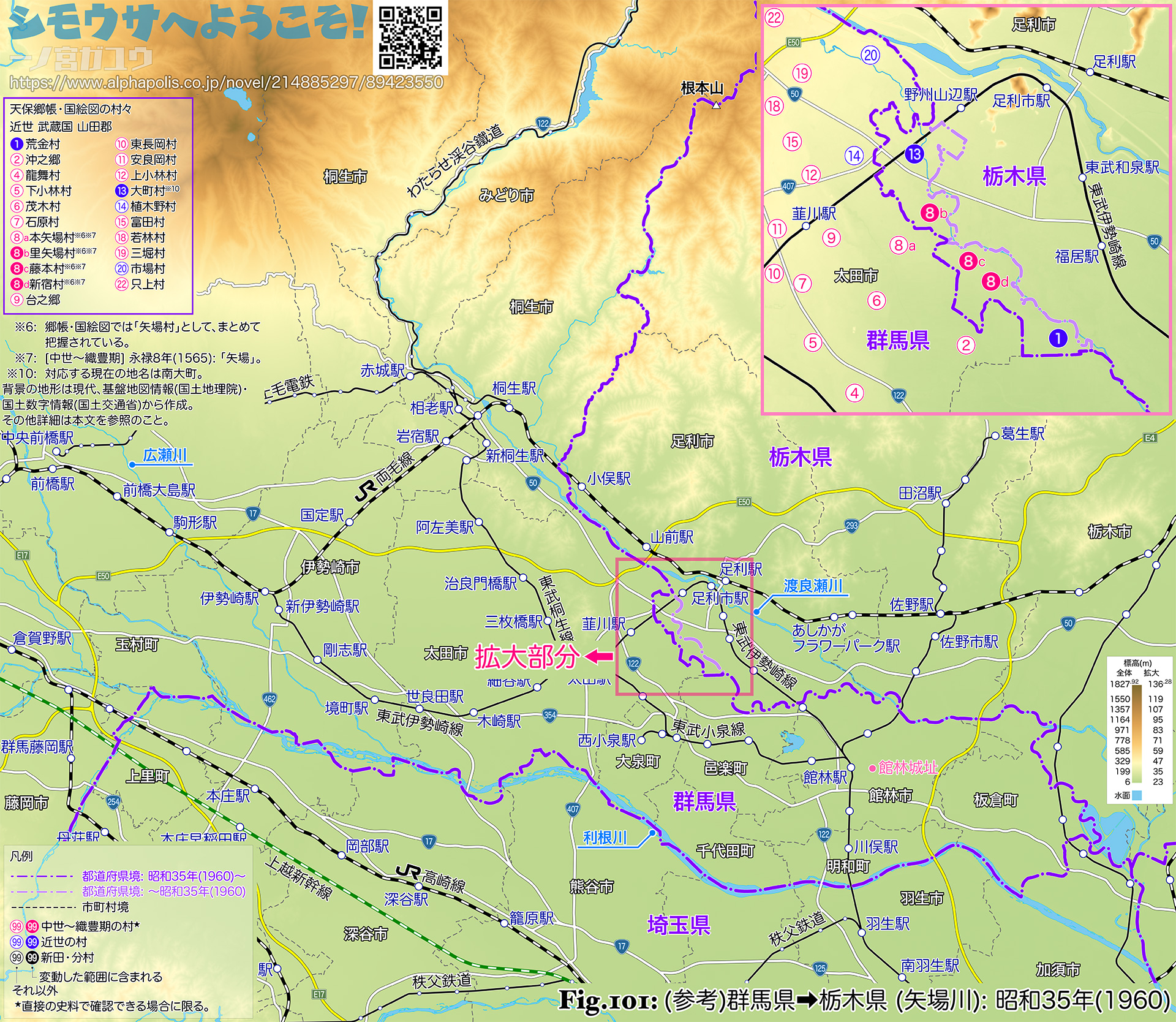

昭和35年(1960) (❉2) 群馬県 山田郡 矢場川村のうち、荒金・大町と、矢場の過半 (里矢場・藤本・新宿) は栃木県 足利市に編入され、植木野、および矢場の残部 (本矢場) は太田市へ編入された (❉3)。荒金・大町・植木野は近世 上野国 山田郡の荒金村・大町村・植木野村にあたり、里矢場・藤本・新宿・本矢場はまとめて矢場村として把握されていた。

渡良瀬川の旧流路のうち、寛文8年(1668) に変更されなかった上流側は矢場川の流路および上野・下野の国界として継続し、近代の栃木・群馬県境にも引き継がれた。しかし群馬県 山田郡 矢場川村のうち、荒金・大町と矢場の里矢場・藤本・新宿は、栃木県 足利市の市街地に接して一体化しつつあった。一方で植木野と矢場の本矢場は相対的にその影響は小さく、また農業用水の管理に支障が生じる懸念があったことから編入に反対した。

渡良瀬川の旧流路のうち、寛文8年(1668) に変更されなかった上流側は矢場川の流路および上野・下野の国界として継続し、近代の栃木・群馬県境にも引き継がれた。しかし群馬県 山田郡 矢場川村のうち、荒金・大町と矢場の里矢場・藤本・新宿は、栃木県 足利市の市街地に接して一体化しつつあった。一方で植木野と矢場の本矢場は相対的にその影響は小さく、また農業用水の管理に支障が生じる懸念があったことから編入に反対した。

昭和29年(1954) の調査では、荒金・大町・里矢場・藤本・新宿のそれぞれ 94%・81%・90%・88%・88%の住民が足利市への編入に賛成し、本矢場は調査への参加自体を拒否した。昭和32年(1557) の調査では、同 98%・91%・95%・90%・91% 賛成、本矢場は 79% 反対 (21% 賛成) という状況だった (❉4)。住民間の対立から荒金・大町・里矢場・藤本・新宿の態度が硬化している様子が見受けられる。植木野は 57%から 52%へ変化し、どちらかといえば賛成の立場から地理的な遠近・水利の関係で本矢場に引き込まれたようだ。

なお矢場川の上流側で隣接する旧・毛里田村 市場地区 (近世 上野国 山田郡 市場村にあたる) では、矢場川村の事例を受けて足利市への分村・編入を求める運動が起こった。しかし矢場川村とは異なって一部地区であったためか、昭和38年(1963) 旧・毛里田村は太田市へ編入されるなど優位な立場にはなれず、運動組織も昭和41年(1967) に解散した。その後もっとも足利市に近い高瀬地区 (高瀬集落) だけは単独での運動を継続したが、それもさまざまな事情のなかで沈静化した (❉5)。

| ❉2: | 前者は昭和35年5月1日付、後者は同年7月1日付。 |

| ❉3: | 栃木県 足利市に編入された部分には植木野の一部を含む (太田市史 通史編 近現代, 1994; 太田市史 史料編 近現代, 1987)。 |

| ❉4: | 町村合併促進新市町村建設促進関係資料(1962)、以降も同じ。 |

| ❉5: | 近代足利市史 第2巻 通史編 近代3〜現代(1978)。 |

近世 上野国 山田郡

| 1. | 荒金村 |

| 2. | 沖之郷 (❉2)(❉3) |

| 4. | 龍舞村 (❉4)(❉5) |

| 5. | 下小林村 (❉6) |

| 6. | 茂木村 (❉7) |

| 7. | 石原村 (❉8) |

| 8a. | 本矢場村 (❉9)(❉10) |

| 8b. | 里矢場村 (❉9)(❉10) |

| 8c. | 藤本村 (❉9)(❉10) |

| 8d. | 新宿村 (❉9)(❉10) |

| 9. | 台之郷 (❉11) |

| 10. | 東長岡村 |

| 11. | 安良岡村 (❉12) |

| 12. | 上小林村 |

| 13. | 大町村 (❉13) |

| 14. | 植木野村 |

| 15. | 富田村 (❉14) |

| 18. | 若林村 (❉14) |

| 19. | 三堀村 (❉15) |

| 20. | 市場村 |

| 22. | 只上村 |

| ❉1: | 下野国は正保郷帳 (東野地誌)・中川忠英旧蔵 下野国絵図、上野国は寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | 天正12年(1584) 6月14日: 「新田領之內」「寮米・をき・秋妻・西矢嶋・高林・牛澤・古嶋・飯田・濱田・小舞木・荒井」(中黒は筆者が補う、北条氏直充行状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)。 |

| ❉3: | 寛文郷帳では「沖ノ郷村」、中川忠英旧蔵 上野国絵図では「沖ノ江村」。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 嘉暦3年(1328): 「永寄進上野國佐貫庄內高根鄕內弘願寺領事」「在所、同庄內所〻名田畠在家等幷下野國羽田鄕等」・「弘願寺〻領注文」「上野國佐貫庄內高根鄕箱田畠」「同庄內江矢田鄕內名田畠」「同庄內鳴嶋鄕內名田畠」「同庄內千津井鄕內名田畠」「同庄內赤岩鄕內名田畠」「同庄內鉢形鄕內名田畠」「同庄內羽繼鄕內田畠」「同庄內料米保內名田畠幷⊏⊐」「下野國羽田鄕內名田畠」「以上九箇所」三善貞広法師寄進状案・弘願寺寺領注文案、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録, 1978)。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 暦応4年(1341): 「上野國山田郡寮米保內西內島村 (佐貫内嶋彦六入道 同孫六入道跡)」(山田郡寮米保西内嶋村注文、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、延文5年(1360)〜卓治3年(1364): 「上野国」の「寮米御厨」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉6: | 古くは「大倉」(上野国郡村誌 16 山田郡,1987)。[中世〜織豊期] 建久7年(1196): 「供祭上分幷齋宮寮米濟所上野國□倉保所地頭廣綱」(『〜大倉保〜』、伊勢大紳宮祁主注進状写、群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1, 1984)、延文5年(1360)〜卓治3年(1364): 「上野国」の「大蔵保」(神鳳鈔)、ほか。 |

| ❉7: | 天保郷帳では「古者茂手木村」と付記され、中川忠英旧蔵 上野国絵図では「茂手木村」。なお、寛文郷帳では当村に関する項目はあるが (配列・石高から特定可能)、村名の記載が漏れている。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 天正15年(1587): 「新田領石原鄕之內貳拾貫文被下候」(北条家朱印状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2, 1986)、ほか。 |

| ❉9: | 郷帳・国絵図では「矢場村」として、まとめて把握されている。太田市史 史料編 近世1(1978) や同 近世2(1979) 所収の江戸期の史料では「矢場四ケ村」ともよばれた。上野国郡村誌 16 山田郡 (1987) によれば、天正年間 (1573〜1592) に分村し、天和2年 (1682) に再び 1村になったという。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 永禄8年(1565): 「矢場ヘ安生軒年甫禮トシテ」など(長楽寺永禄日記、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録, 1978)、永禄8年(推定,1565): 「矢場之安生軒ヘ以瑞・眞兩人申遣一ガキ」長楽寺住持義哲書状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2, 1986)。 |

| ❉11: | 寛文郷帳・中川忠英旧蔵 上野国絵図では「台ノ郷村」。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 天正14年(1586): 「新田領」の「安良岡之內」(北条家朱印状、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2, 1986)。 |

| ❉13: | 編入時に改称し、対応する現在の地名は南大町。 |

| ❉14: | 明治9年(1876) 2村で合併し富若村、したがって対応する近代の大字は「富若」。 |

| ❉15: | 明治9年(1876) 只上村へ編入、したがって直接対応する近代の大字は存在しない。 |

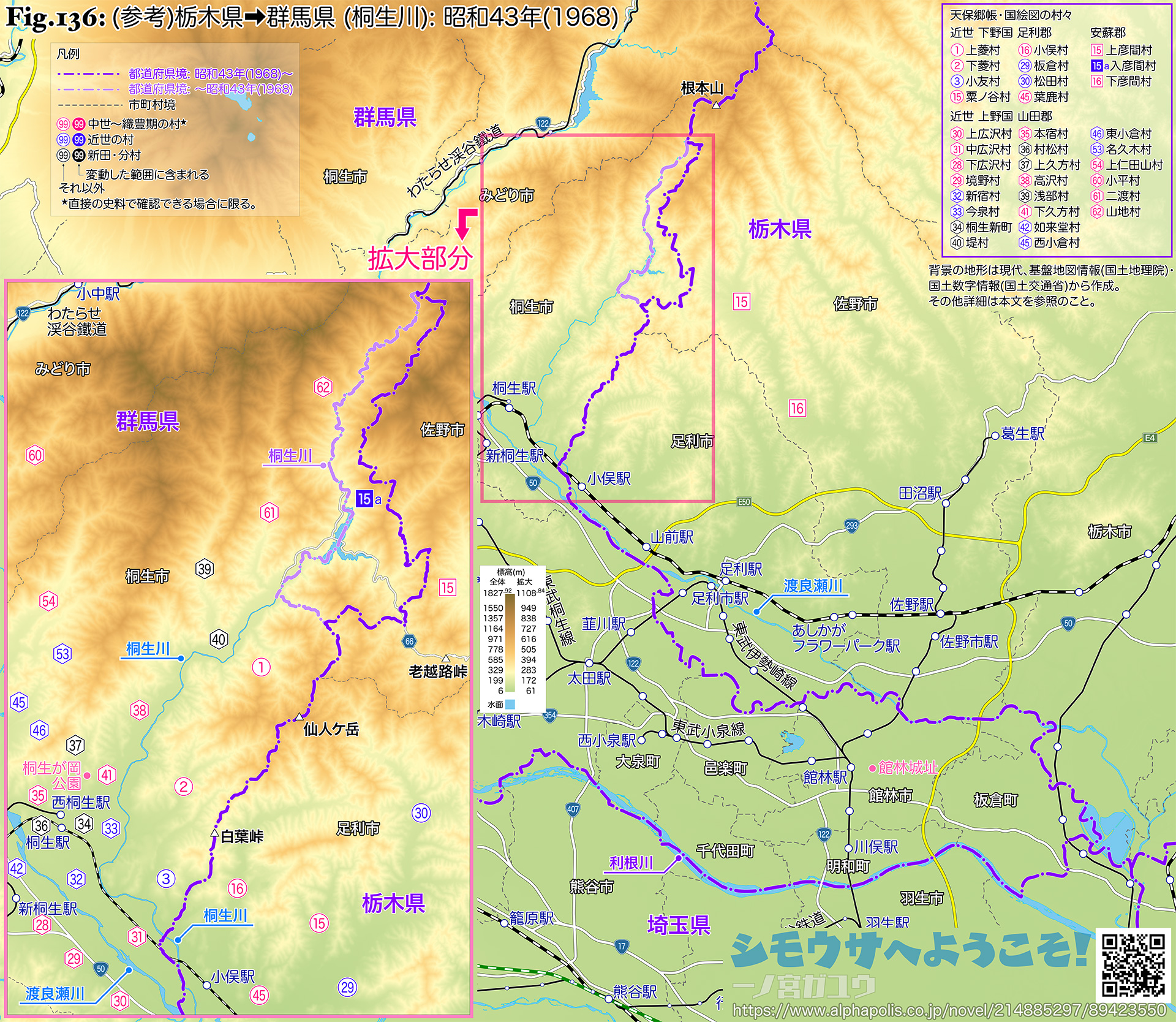

昭和43年(1968) (❉16) 栃木県 安蘇郡 田沼町のうち、飛駒の一部 (入飛駒地区) は群馬県 桐生市に編入された。飛駒は近世 下野国 安蘇郡の上彦間村、入飛駒地区は近世 下野国 安蘇郡の入彦間村にあたり (❉17)、その包含関係も同様である (天保国絵図で入彦間村は『上彦間村之内』と付記され、郷帳には含まれない)。

入飛駒地区の集落は、菱地区 (菱村) と同じように桐生川沿いにあって、この意味では地理的に群馬県 桐生市と連続している。一方で主要部があった盆地状の地形 (現在は桐生川ダム湖・梅田湖) は桐生川が曲流する狭隘な谷で尽きるため、何ともいえないところがある。飛駒のほかの部分へは老越路峠を越える必要があるが、この峠を通じて下野側からの進出のほうが早かったようだ。少なくとも史料にあらわれた時点で入飛駒地区 (入彦間村) は下野国 安蘇郡として把握されており、古くは上野国の一部だったことを示唆するような伝承の類も見当たらない。

入飛駒地区の集落は、菱地区 (菱村) と同じように桐生川沿いにあって、この意味では地理的に群馬県 桐生市と連続している。一方で主要部があった盆地状の地形 (現在は桐生川ダム湖・梅田湖) は桐生川が曲流する狭隘な谷で尽きるため、何ともいえないところがある。飛駒のほかの部分へは老越路峠を越える必要があるが、この峠を通じて下野側からの進出のほうが早かったようだ。少なくとも史料にあらわれた時点で入飛駒地区 (入彦間村) は下野国 安蘇郡として把握されており、古くは上野国の一部だったことを示唆するような伝承の類も見当たらない。

なお、入飛駒地区の群馬県 桐生市への編入は、群馬県 太田市 高瀬地区の栃木県 足利市への編入が交換条件になっていた。しかし、その高瀬地区の運動が沈静化へ向かうなか、栃木県の姿勢も軟化し、編入は実現した (❉18)。

| ❉16: | 昭和43年4月1日付。 |

| ❉17: | 当時の地区総面積22km²に対し 5.7km²が編入された (栃木県議会史 地方自治法施行 第6編, 1973)。このため全体ではないが、残りは国有林など住民が生活圏の一部とは認識しない部分だったと思われる。 |

| ❉18: | 栃木県議会史 第6編 (1973)・町村合併促進新市町村建設促進関係資料(1962)。 |

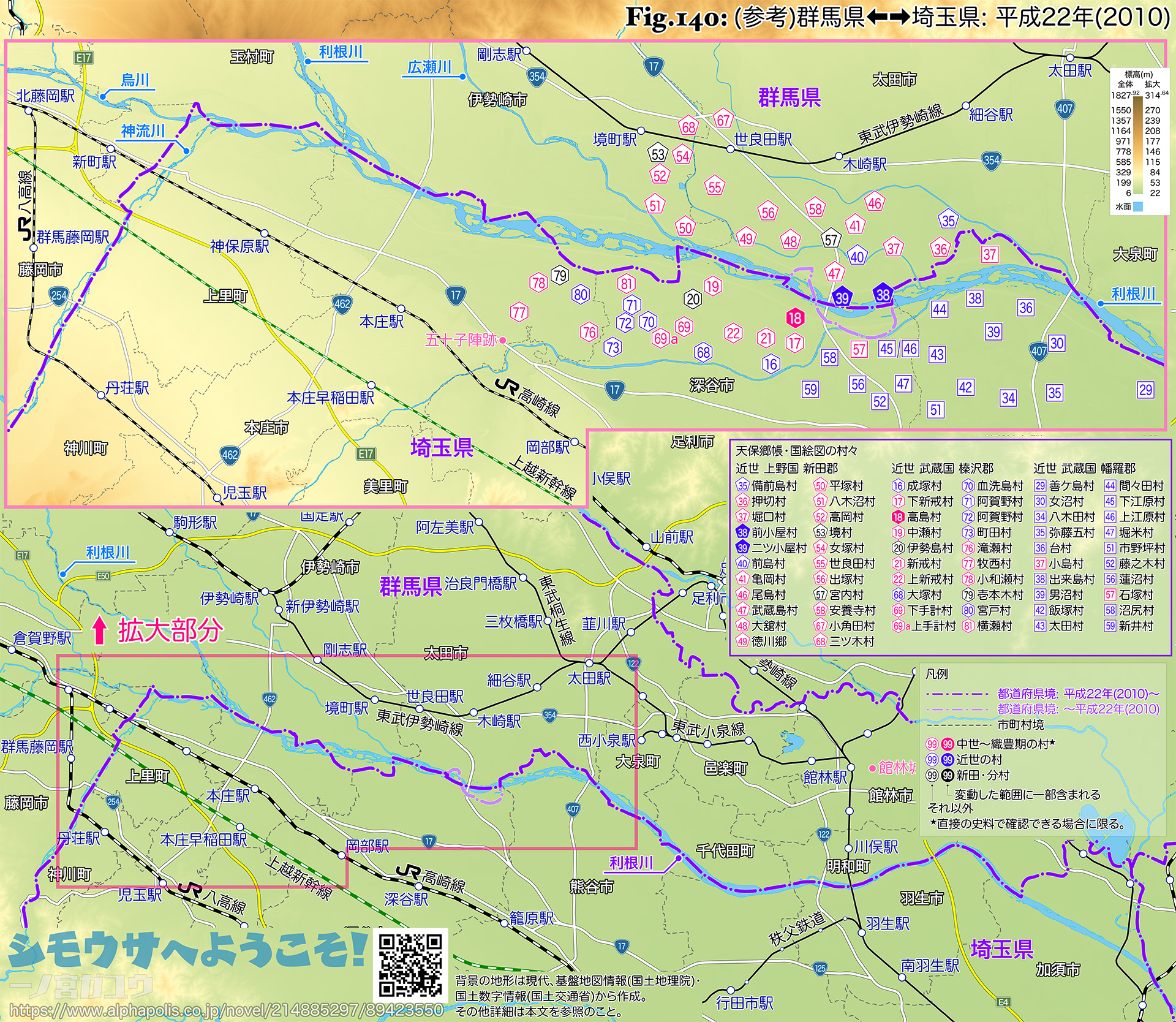

平成22年(2010) (❉19) 群馬県 太田市のうち前小屋・二ツ小屋のそれぞれ一部 (利根川以南) は埼玉県 深谷市に編入され、埼玉県 深谷市のうち高島の一部 (利根川以北) は群馬県 太田市に編入された。前小屋・二ツ小屋は近世 上野国 新田郡の前小屋村・二ツ小屋村、高島は武蔵国 榛沢郡の高島村のそれぞれ一部にあたる。

すでに二ツ小屋の児童・生徒は深谷市の小・中学校に通学できる処置がされていた (❉20)。引き続き両県とも県境の変更に肯定的であるとは思えないが、平成22年(2010) の出来事であり、平和的に協議・行政手続きが行われたようだ。とはいえ、住民の請願から実現までは 3年半以上を要した。

なお迅速測図原図から判断する限り、旧国界に基づく県境を、集落をともなって越えたといえるのは近世 前小屋村に限られ、二ツ小屋村・高島村については基本的に対岸の草苅場 (秣場・茅場など) だったと考えられる部分である。平成22年(2010) 時点の編入部分でも高島には集落は存在せず (❉20)、前小屋も同様であって (❉21)、両者ともほとんどが利根川の河川敷である。基本的には前小屋にあわせて行った整理だが、高島は交換条件だったかもしれない。

| ❉19: | 平成22年3月1日付。 |

| ❉20: | 深谷市の広報誌「広報ふかや 2010年2月号」。 |

| ❉21: | 地理院地図で参照できる過去の衛星写真による。 |