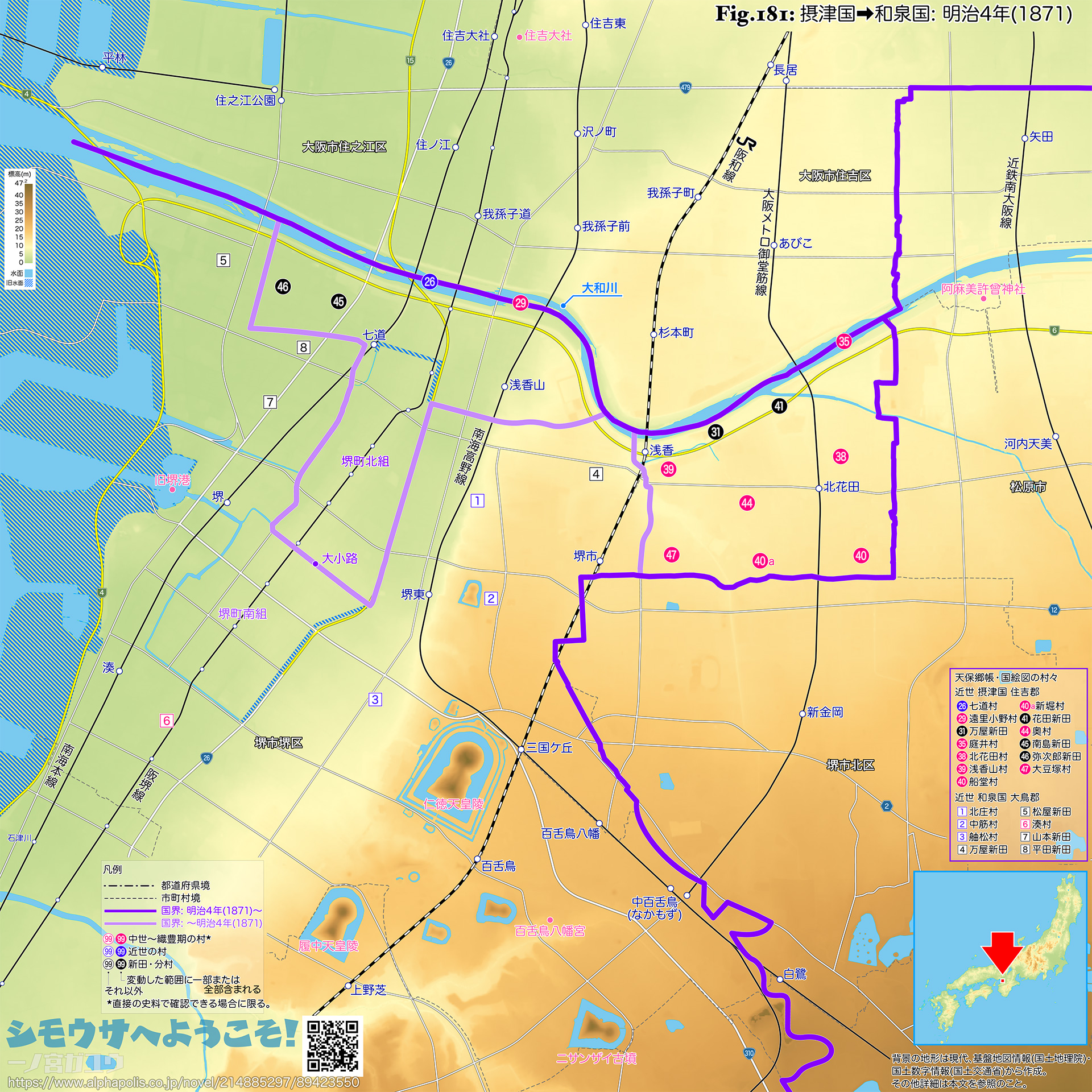

明治4年(1871) 摂津国 住吉郡のうち大和川以南の各村 (近世 七道村・遠里小野村・万屋新田・庭井村・北花田村・浅香山村・船堂村・花田新田・奥村・南島新田・弥次郎新田・大豆塚村、うち七道・遠里小野・庭井の各村は一部)、および堺町北組は和泉国 大鳥郡に編入され、摂津・和泉の国界は北へ移動した。

変動前の摂津・和泉両国は、古代の条里と近世 堺町を囲む濠 (堀)、および堺町を南北に分ける大小路によって分けられていたが、宝永元年(1704) に大和川の流路が人工的に変更されて以降、これによって地形的に分断される部分が摂津国に生じた。大阪府全志によれば、行政的にはすでに明治元年(1868) 10月24日付で現・大阪府の前身のひとつである堺県の管轄となっていたが、明治4年(1871) 9月末付 (❉1) で国郡も改められた。

変動前の摂津・和泉両国は、古代の条里と近世 堺町を囲む濠 (堀)、および堺町を南北に分ける大小路によって分けられていたが、宝永元年(1704) に大和川の流路が人工的に変更されて以降、これによって地形的に分断される部分が摂津国に生じた。大阪府全志によれば、行政的にはすでに明治元年(1868) 10月24日付で現・大阪府の前身のひとつである堺県の管轄となっていたが、明治4年(1871) 9月末付 (❉1) で国郡も改められた。

なお、明治元年(1868) 10月24日付の県の管轄変更は、第1篇「大阪府管地の分合」の第2章「攝津縣」に「其の當時之が引渡を爲すべかりしも、時方に收納期に際し、其の引渡を果たすに及ばずして本縣の設置となり、此に至りて之を決行せしものなり」、同 第4章「堺縣」に「收納期に際して果されざる內攝津縣の設置となりし爲め、此に至りて同縣より其の引渡を受けたるもの」とあり、実際の引き渡しは摂津県が置かれた明治2年(1869) 1月20日以降のことだった。両県のやり取りは第2章 (摂津県) に所収されている。

大阪府全志の第1篇 第2章 (摂津県) および第4章 (堺県) には、このときに移された各村が一覧化されている。この『一覧』には、天保郷帳・国絵図の村々のほかに庭井新田・庭井村流作新田・浅香山流作新田・北荘村が含まれ、また万屋新田は万屋新田 (東万屋新田)・西万屋新田の 2つがある。

庭井新田・庭井村流作新田・浅香山流作新田については、天保郷帳・国絵図では庭井村・浅香山村に含められているものが個別に書き上げられている。しかし、北荘村 (北庄村) ははじめから和泉国 大鳥郡なので、これについては何らかの混乱が生じていたのだろう。万屋新田についても、和泉国 大鳥郡の万屋新田が万屋新田 (東万屋新田)、摂津国 住吉国の万屋新田が西万屋新田として含まれている。

摂津国 住吉郡: 6020.0158石

| ‣ | 庭井村: 212.673石の内 42.4019石 |

| ‣ | 庭井新田: 107.343石 |

| ‣ | 庭井村流作新田: 24.104石 |

| → 以上の合計 344.12石が天保郷帳 摂津国 住吉郡 庭井村 344.12石と一致。 | |

| ‣ | 花田新田: 6.812石 → 天保郷帳と一致。 |

| ‣ | 北花田村: 923.633石 → 天保郷帳と一致。 |

| ‣ | 万屋新田: 9.505石 → 天保郷帳と一致。 |

| ‣ | 船堂村: 504.3019石 → 天保郷帳と一致。 |

| ‣ | 西万屋新田: 0.822石 → 天保郷帳 和泉国 大鳥郡 万屋新田と一致 (もともと和泉国 大鳥郡)。 |

| ‣ | 奥村: 321.273石 → 天保郷帳と一致。 |

| ‣ | 大豆塚村: 360.919石 → 天保郷帳と一致。 |

| ‣ | 浅香山: 55.029石 |

| ‣ | 浅香山流作新田: 2.853石 |

| → 以上の合計が天保郷帳 摂津国 住吉郡 浅香山村と一致。 | |

| ‣ | 遠里小野村: 1,361.225石の内 741.5089石 → 全体の石高が天保郷帳と一致。 |

| ‣ | 弥三次郎新田: 40.023石 → 天保郷帳と一致。 |

| ‣ | 南島新田: 26.141石 → 天保郷帳 摂津国 住吉郡 南島新田は 24.828石。 |

| ‣ | 北荘村: 2,797.561石 → 天保郷帳 和泉国 大鳥郡 北庄村と一致 (もともと和泉国 大鳥郡)。 |

| ‣ | 七道村: 131.883石の内 55.7851石 → 全体の石高が天保郷帳と一致。 |

南島新田の差分は江戸末期までの増分と思われる。

摂津国・和泉国の旧高旧領取調帳は「明治元年取調旧高」とあるので (❉2)、明治4年(1871) に和泉国 大鳥郡に移された各村 (近世 七道村・遠里小野村・万屋新田・庭井村・北花田村・浅香山村・船堂村・花田新田・奥村・南島新田・弥次郎新田・大豆塚村) は摂津国 住吉郡に含まれていなければならないが、大豆塚村を除く各村は和泉国 大鳥郡に含まれる。また、村域が大和川によって分断された七道・遠里小野・庭井の各村も摂津国 住吉郡に含まれていなければならないが、摂津国 住吉郡と和泉国 大鳥郡の両方に含まれ、前者では「七道領」「遠里村」「庭井村」、後者では「七堂村」「遠里小野村」「庭井新田 (同流作共)」となっている。大豆塚村はどちらにも含まれない。

| Ⓐ | 摂津国 住吉郡 七道領 高槻藩領分: 56.077石 |

| Ⓑ | 摂津国 住吉郡 七道領 住吉社領: 75.806石 |

| Ⓒ | 和泉国 大鳥郡 七堂村 大阪府下住吉社領 : 59.9431石 |

Ⓐ + Ⓑ = 131.883石が天保郷帳 摂津国 住吉郡 七道村 131.883石に一致する。在地の認識では近代の安立町は近世の「安立町」「七道領」の合併によるとされ (❉3)、天保郷帳には旧高旧領取調帳には含まれない「安立町」(『沢口村之内』と付記される) が存在するので、これがⒸに相当すると考えられる。石高は天保郷帳 摂津国 住吉郡 安立町は 65.8917石であって一致しない。しかし同じように「沢口村之内」と付記される 10村と沢口村 (『住吉・町名一・属邑十一』(❉4)) の石高は過半が一致しないので、安立町だけが特異なわけでもなく、そもそもの記載の混乱を前提とすれば誤差に近いものだろう。

| Ⓐ | 摂津国 住吉郡 遠里村 小田原藩領分: 420.0721石 |

| Ⓑ | 摂津国 住吉郡 遠里村 今井彦四郎知行所: 156.381石 |

| Ⓒ | 摂津国 住吉郡 遠里村 住吉社領: 141.3468石 |

| Ⓓ | 和泉国 大鳥郡 遠里小野村 大久保加賀守知行所: 740.0599石 |

| Ⓔ | 和泉国 大鳥郡 遠里小野村 若松社除地無高: 15坪 |

Ⓐ + Ⓑ + Ⓒ + Ⓓ = 1,457.8598石であり、天保郷帳 摂津国 住吉郡 遠里小野村 1,361.225石とは一致しないが、『一覧』でも遠里小野村の全体は 1,361.225石であって天保郷帳と一致するので、旧高旧領取調帳の値がおかしい。『一覧』によれば 741.5089石が堺県分 (和泉国 大鳥郡に移った分) であって Ⓓ + Ⓔが相当するので、おそらくⒶに重複分が含まれる。Ⓐから重複分 (1,457.8598 - 1,361.225 = 96.6348石) を除くと 323.4373石で、この補正値 (Ⓐ') とⒹの合計は Ⓐ' + Ⓓ = 1063.4972石。しかし「大久保氏高帳・領内諸書留」(❉5) によれば、小田原藩が認識する遠里小野村は 975.4782石であり、まだ別の混乱はあると思われるが、これ以上はわからない。

なお「大久保氏高帳・領内諸書留」は年月日不詳で正確な作成時期はわからないが、基本的に江戸末期のものである。また摂津国 住吉郡の各村石高は猿山新田以外 (住吉・遠里小野・杉本・桑津・我孫子・前堀・寺岡・奥・山之内) は旧高旧領取調帳と一致するので、遠里小野村の 975.4782石は正しい (大豆塚村も小田原藩領だが、旧高旧領取調帳に含まれないため比較できない)。猿山新田は天保郷帳・旧高旧領取調帳 97.886石 (古河藩領分) に対して「大久保氏高帳・領内諸書留」57.886石だが、旧高旧領取調帳の「古河藩領分」は誤りなので (摂津国 住吉郡にあった古河藩領は平野郷・東喜連・西喜連・堀の 4村 (❉6))、「大久保氏高帳・領内諸書留」57.886石は正しく、旧高旧領取調帳が 57.886石 (『小田原藩領分』または『大久保加賀守知行所』) と差分の 40石 (支配は不明) を分けて記載するべきだったと考えられる。

| Ⓐ | 和泉国 大鳥郡 庭井村: 170.1811石 |

| Ⓑ | 摂津国 住吉郡 庭井新田 (同流作共): 173.9389石 |

Ⓐ + Ⓑ = 344.12石であり、天保郷帳 摂津国 住吉郡 庭井村 = 344.12石と一致する。『一覧』の庭井村流作新田は庭井新田に含まれる。

和泉国 大鳥郡に「南島・弥三次郎・平田 新田」が含まれ (中黒は筆者が補う)、もともと和泉国 大鳥郡の平田新田とまとめて把握されている。石高は 72.981石とあり、これは天保郷帳の 南島新田 24.828 + 弥次郎新田 40.023 + 平田新田 4.763 = 69.614石に相当し、差分は江戸末期までの増分と考えられる。

前述のように旧高旧領取調帳では和泉国 大鳥郡に含まれるが、石高は一致するのでそれ以外に問題はない。万屋新田は東万屋新田 (もともと和泉国 大鳥郡の万屋新田は西万屋新田)、浅香山村は「浅香山 (同流作共)」とあって『一覧』の浅香山流作新田が含まれ、花田新田は「花田村 (北花田村・船堂村 立会)」とあって村の扱い。

前述のように旧高旧領取調帳には含まれない。

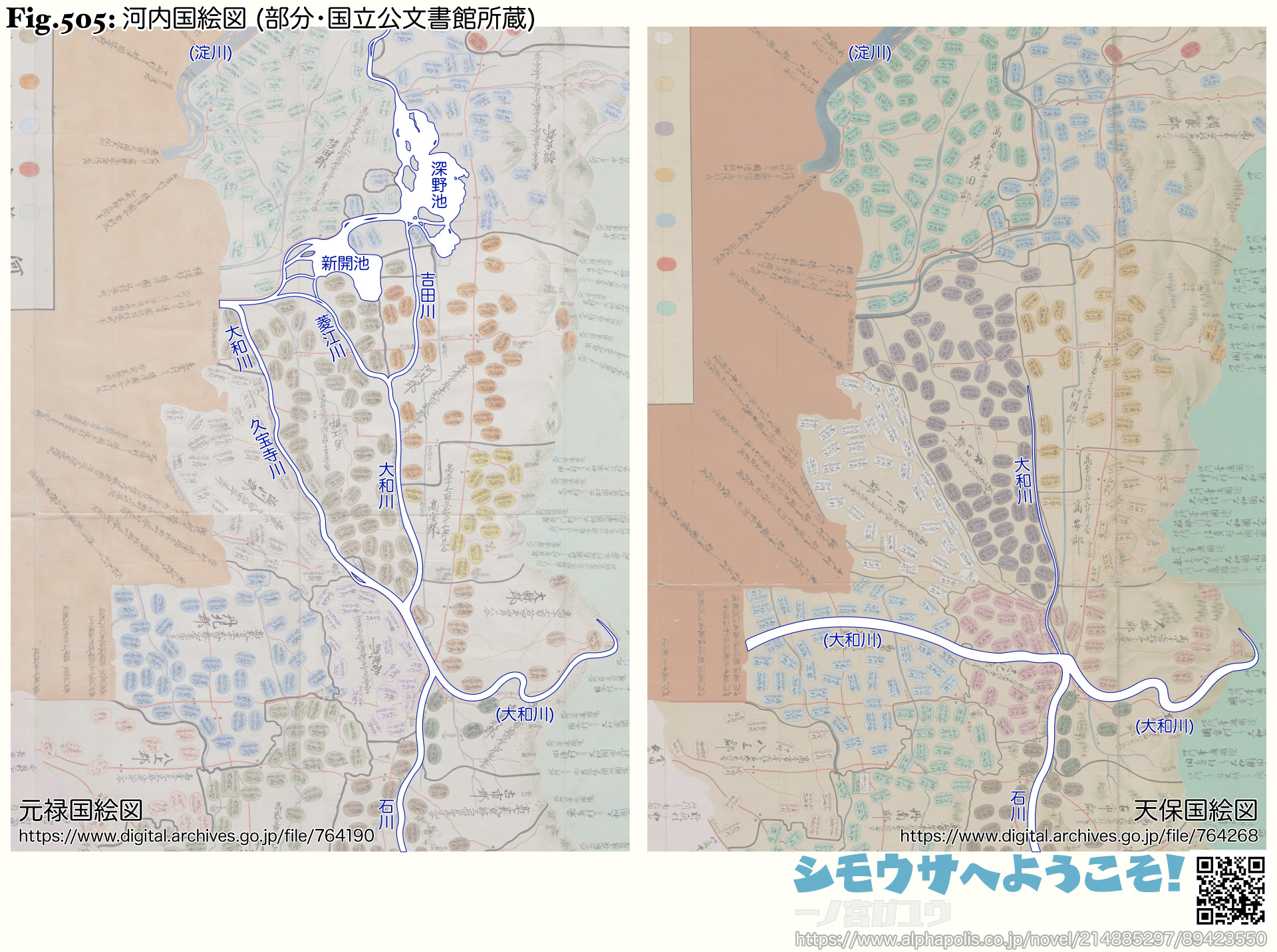

国郡変更の要因となった摂津国 住吉郡の分断は大和川の流路変更による。大和盆地 (奈良盆地) 東部の山地を源流とする大和川は、盆地内で支流を集め、生駒山地と金剛山地の間を貫流して大阪平野へ流れ出ている。本来は、このあと北方へ分流しながら現在の淀川に相当する流路に合流していたところ、宝永元年(1704) に上町台地を横断する現在の流路が人工的に開削され、大幅に短絡された。

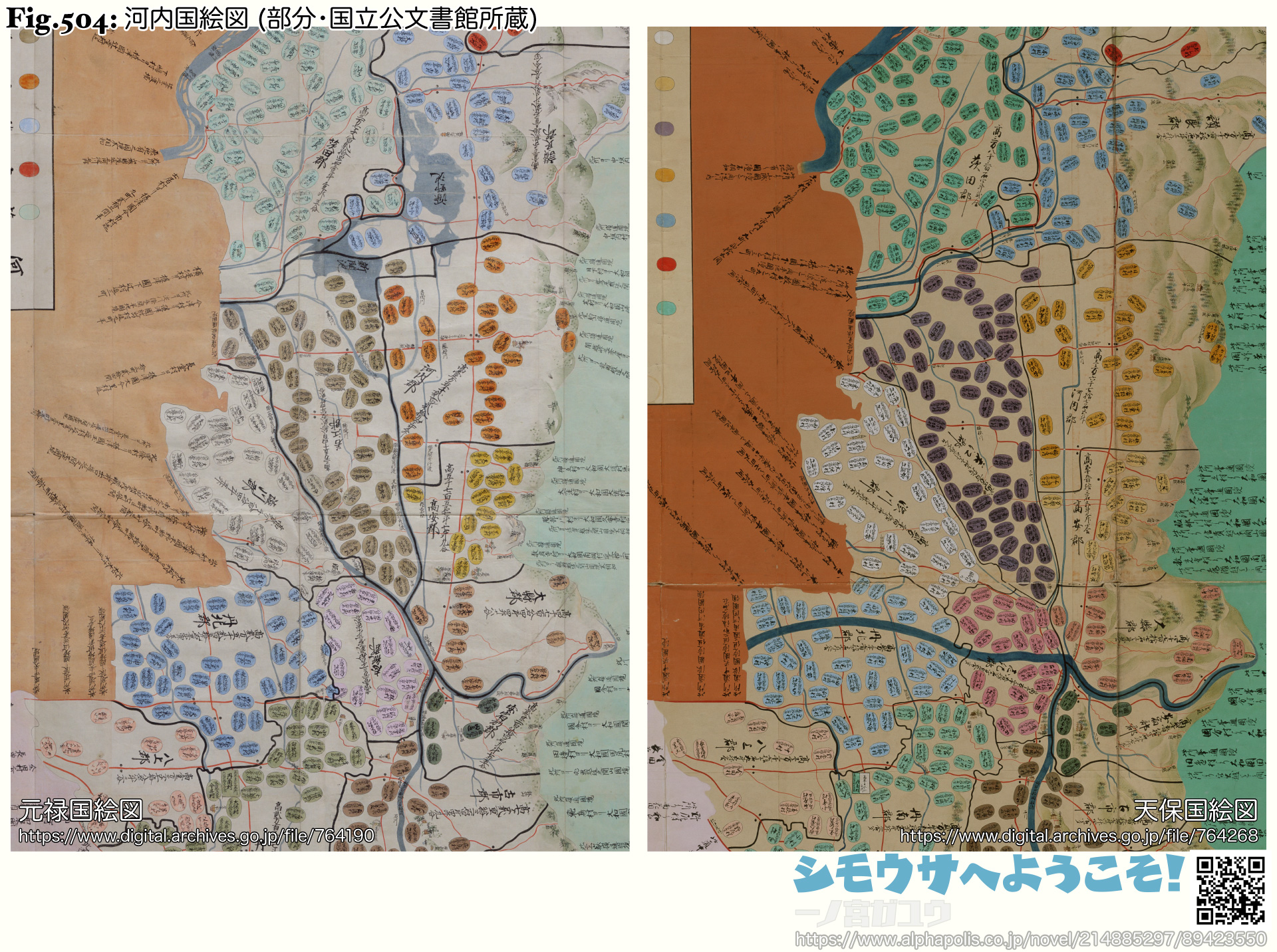

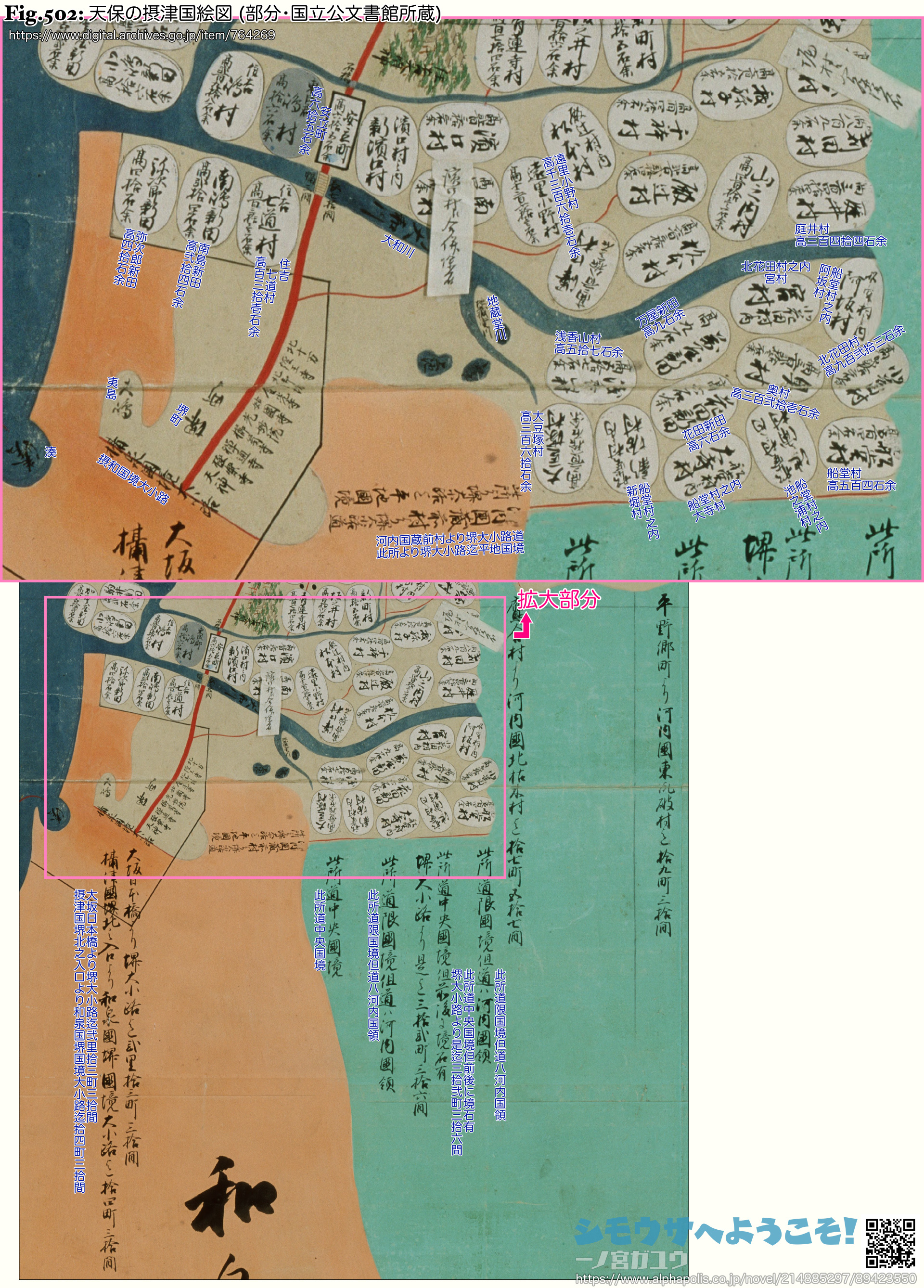

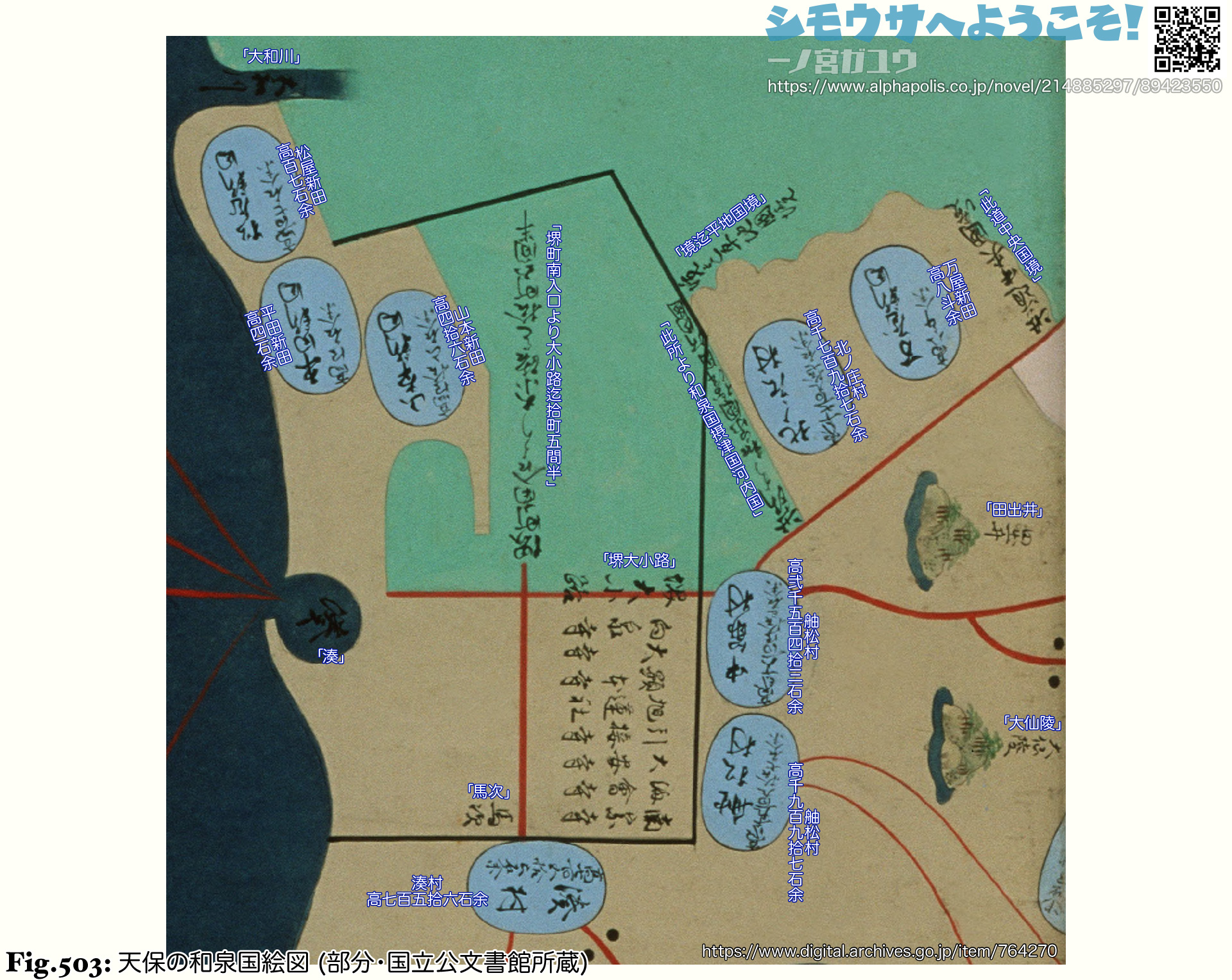

堺町は天保国絵図において一般の村々のような小判形の図形 (枠) では表現されず、摂津国では大坂城下の「大坂町」と同じように文字だけで「堺町」とある。

和泉国では直接的な表現はないが、摂津国と同様に町を囲む濠 (堀) が郡界より細い黒線で表現され、また大小路付近の境界詳細として「堺町南入口より大小路迄拾町五間半」とある。

元禄6年(1693) それまでの北本郷・南本郷・北端郷・南端郷を改め、それ以降の町内は摂津国側が北組、和泉国側が南組として把握された (❉7)。

大正11年(1922) 刊行の地誌、著者は井上正雄。大阪府の地方課に勤務していた著者が管内の国郡・市町村の沿革をまとめようとしたことをきっかけに、明治43年(1910) 資料の収集に着手、大正2年(1913) 以後は職を離れて執筆に専念し、大正8年(1919) までに完成させた。

摂津国の元禄国絵図は国立公文書館に現存し、デジタル公開されている。和泉国のものは現存せず、郷帳については摂津・和泉の両国とも現存しない。

| ❉1: | 大蔵卿・大久保利通からの通達によるが、日付は記載されていない。これを受けた堺県から「惣年寄」へ宛てた通達には「未 九月晦日」とある。 |

| ❉2: | 旧高旧領取調帳 近畿編(1975)。 |

| ❉3: | 大阪府市町村の沿革(1961)。 |

| ❉4: | 大阪府全志 巻之3(1922)。 |

| ❉5: | 神奈川県史 資料編5 近世2 本編(1972) 所収。 |

| ❉6: | 天保5年(1834) 御領分郷村高帳、古河市史 資料 近世編 藩政(1979) 所収。 |

| ❉7: | 堺市史 第3巻 本編第3(1930)。 |

近世 摂津国 住吉郡

| 26. | 七道村 (❉1) |

| 29. | 遠里小野村 (❉2) |

| 31. | 万屋新田 |

| 35. | 庭井村 (❉3)(❉4) |

| 38. | 北花田村 (❉3)(❉5)(❉6)(❉7)(❉8) |

| 39. | 浅香山村 (❉9) |

| 40. | 船堂村 (❉3)(❉4)(❉7)(❉8)(❉10) |

| 40a. | 新堀村 (❉7)(❉11) |

| 41. | 花田新田 |

| 44. | 奥村 (❉3) |

| 45. | 南島新田 |

| 46. | 弥次郎新田 (❉12) |

| 47. | 大豆塚村 (❉3)(❉4) |

近世 和泉国 大鳥郡

| 1. | 北庄村 (❉13) |

| 2. | 中筋村 |

| 3. | 舳松村 |

| 4. | 万屋新田 |

| 5. | 松屋新田 |

| 6. | 湊村 (❉14) |

| 7. | 山本新田 |

| 8. | 平田新田 |

| ❉1: | 郷帳・国絵図とも「住吉」を冠称する。 |

| ❉2: | [古代〜織豊期] 奈良期: 「住吉の 遠里小野の」・「墨江の 遠里小野の」(万葉集)、応永4年(1397) 5月26日: 「攝州道祖小路・天王寺・木村・住吉・遠里小野并江州小秋散在土民等」(室町幕府管領署判下知状、島本町史 史料編,1976)、ほか。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 永禄12年(1569): 「花田村・奥村・庭井村・杉本村・我孫子村・苅田村・大豆塚村・船堂村」(中黒は筆者が整えた、今井宗久書札留 8月付禁制控、堺市史 続編 第5巻,1974)。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 戦国期: 「かつた村」「あひこ村」「東堀村」「新在家村」「西堀村」「内かいと村」「にわい村」「大豆塚」(河内国鋳物師座法、美原町史 第3巻 史料編2 中世,1991)。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 永禄12年(1569) : 「公方御年貢米」「花田村・我孫子村・杉本村・苅田村・庭井村」(中黒は筆者が整えた、今井宗久書札留 8月23日付書状控、堺市史 続編 第5巻,1974)。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 永禄12年(1569) : 「先度四ヶ村之内」「花田村・我孫子村・苅田村・杉本村」(中黒は筆者が整えた、今井宗久書札留 8月23日付書状控、堺市史 続編 第5巻,1974)。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 文禄3年(1594) 6月1日: 「我孫子村」、「花田之内」の「船堂村」「新堀村」「音布寺村 出作分」、「大豆塚村」、「遠里小野」「深江」「住吉坂井」、「住吉郷之内 山内」、「前堀村」、「遠里小野屋敷」(豊臣秀吉朱印状、今井町近世文書,1978)。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 文禄3年(1594) 10月17日: 「五ケ庄内 あび子村」「同 大豆塚村」「同 前堀村」「同 山之内村」 「同 花田村」「同 うりうの内」(豊臣秀吉朱印状、今井町近世文書,1978)。 |

| ❉9: | [古代〜織豊期] 奈良期: 「住吉の 浅鹿の浦に」・「来れば恋しき 朝香潟」(万葉集)、ほか。 |

| ❉10: | 国絵図には新堀村以外に「船堂村之内」と付記された大寺村・池之浦村・阿坂村がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉11: | 国絵図では「船堂村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉12: | 一般には「弥三次郎新田」。天保郷帳・国絵図では何らかの書き誤りが生じたものと考えられる。 |

| ❉13: | 国絵図では「北ノ庄村」。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 永禄13年(1570): 「湊村惣中」(今井宗久書札留 2月17日付書状控・2月19日付書状控、堺市史 続編 第5巻,1974)。 |