元禄13年(1700) 相模・伊豆の国界は、伊豆山権現・小田原藩の対立をきっかけに変更された。

元禄14年(1701) 12月『乍恐返答書ヲ以申上侯御事』(❉1) によれば、万治年間(1658〜1661) からこの対立はあって、伊豆山権現が北の門川 (現在の千歳川) およびその延長線上の谷筋を相模・伊豆の国界と主張するのに対し、小田原藩は南の稜線 (分水嶺) を主張していた。

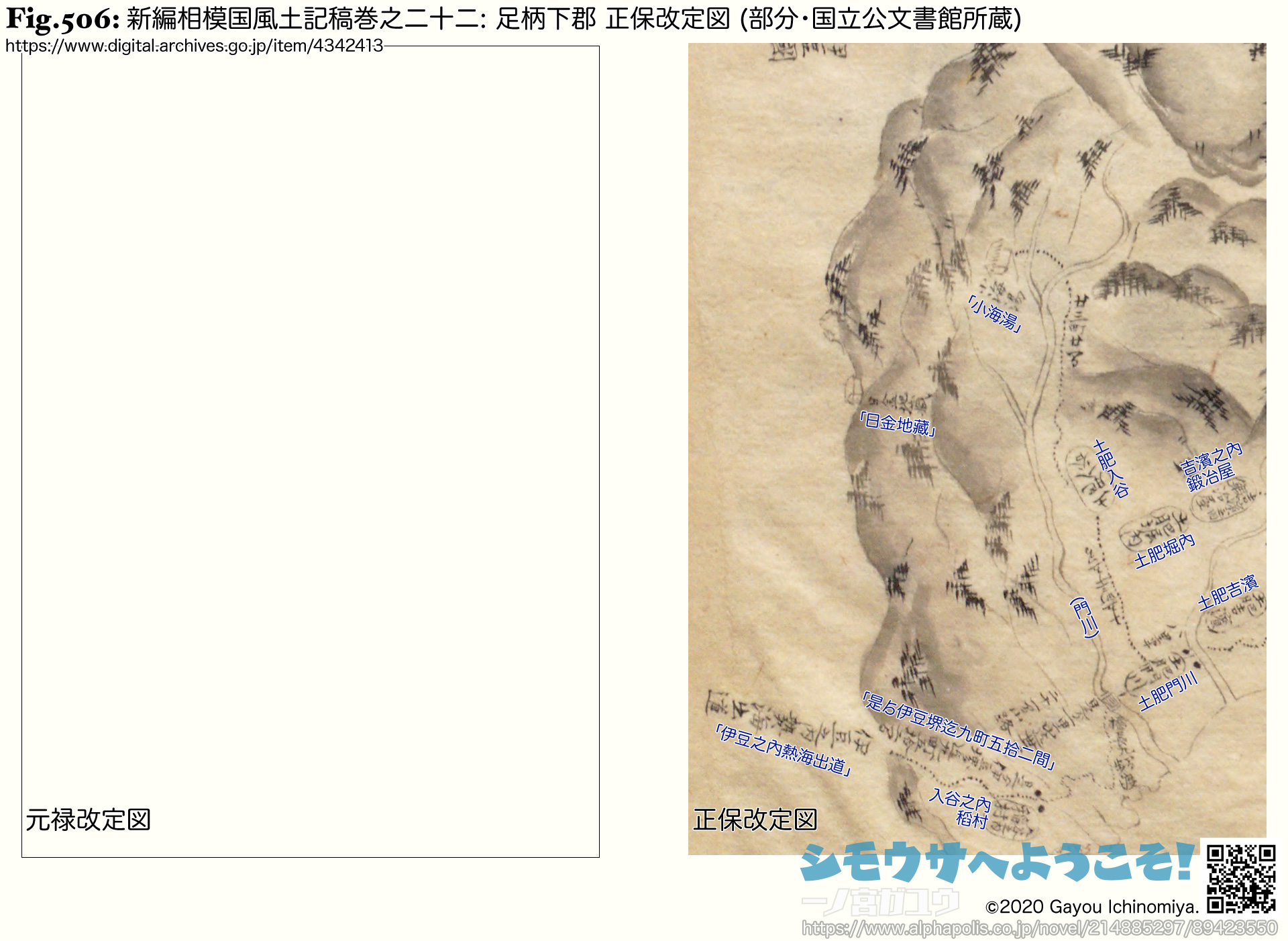

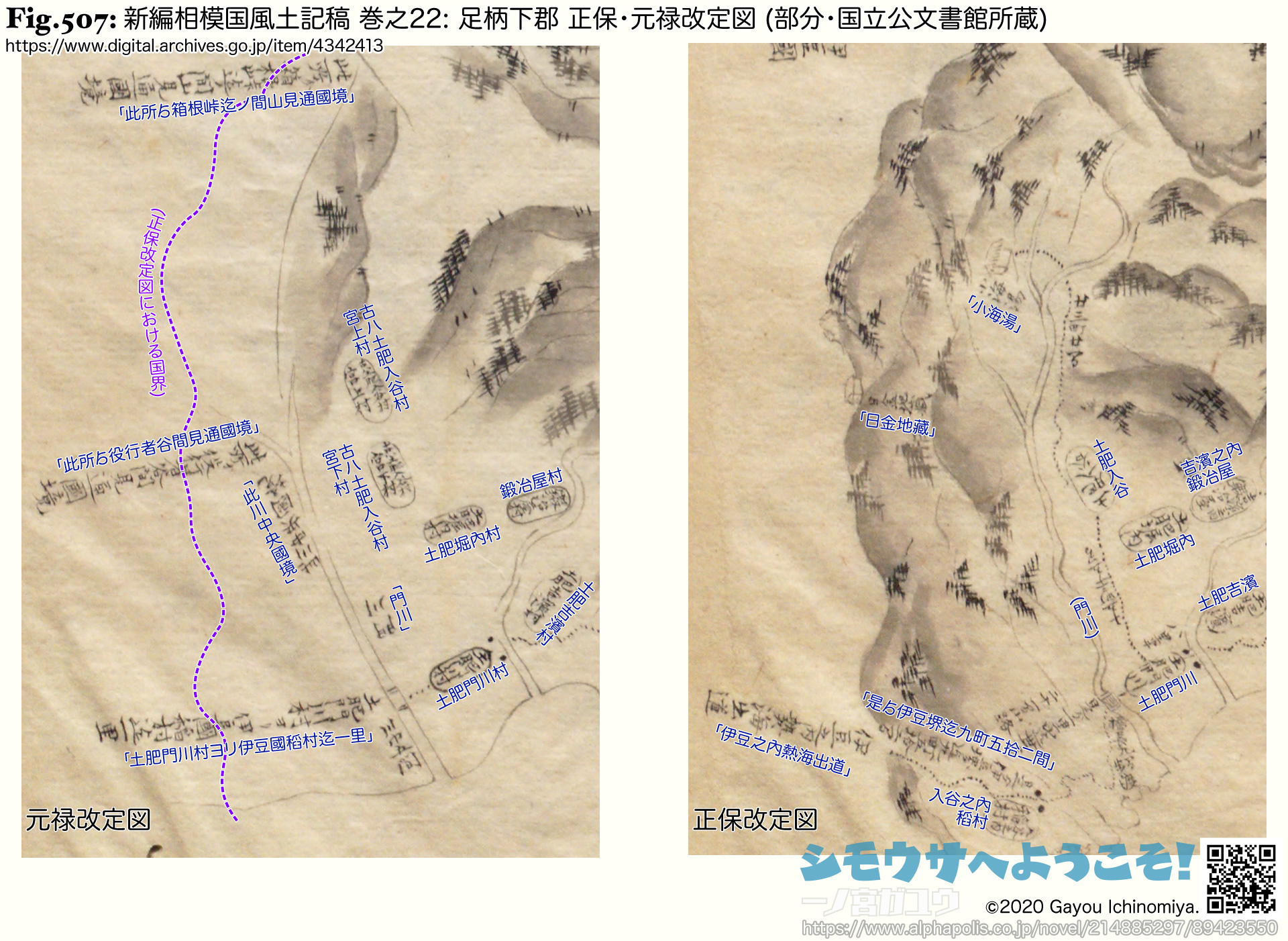

伊豆山権現が山全体を神域 (境内) ととらえるのは正論といえる。しかし相模・伊豆の国界は、相模国 足柄下郡の正保改定図では山陵で表現され、千歳川に相当する川筋と稲村は相模国内に描かれている。

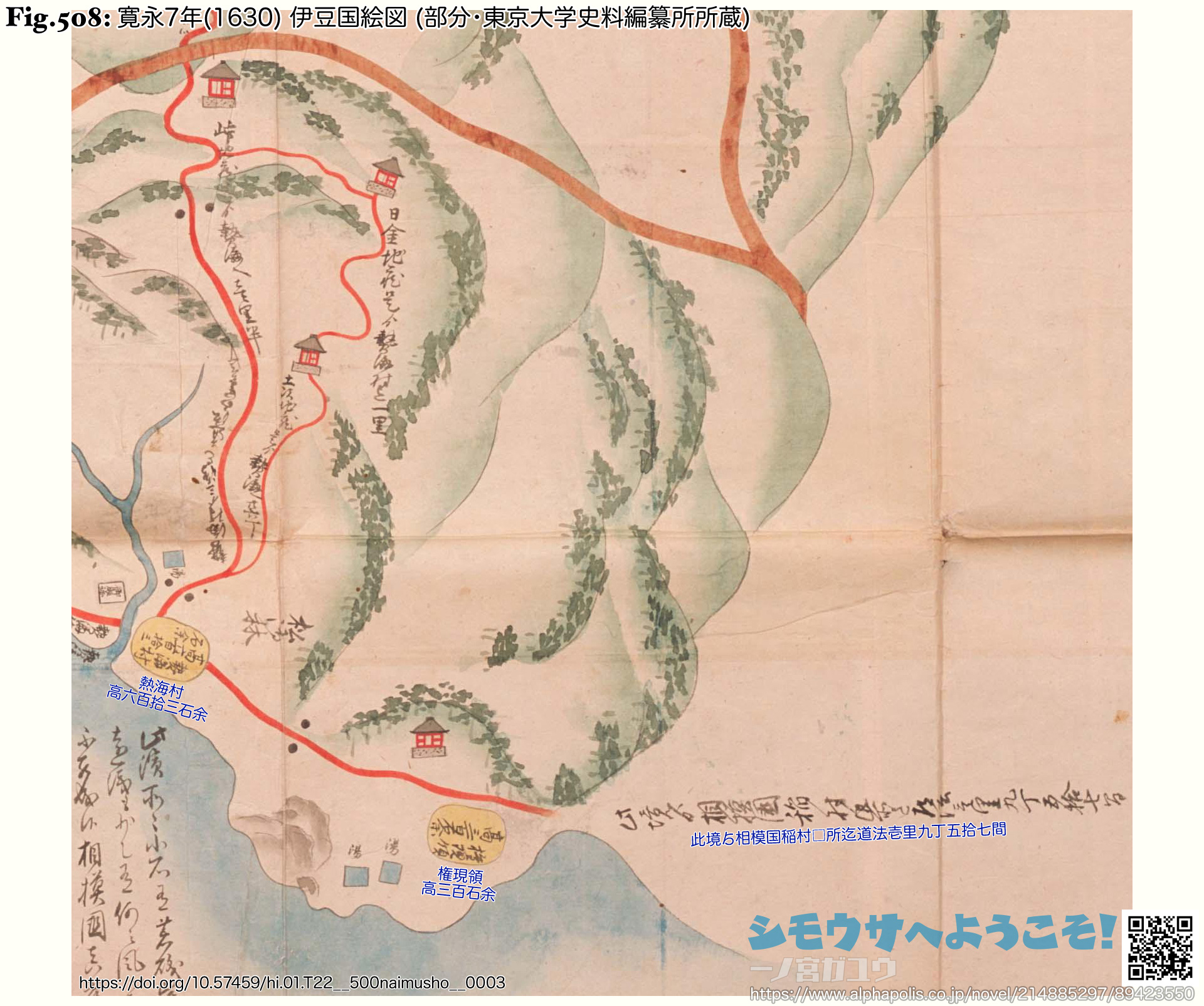

寛永7年(1630) 伊豆国絵図 (❉2) でも国界は山陵であって、「権現領」から国外へのびる道に「此境ゟ相模国稲村※所迄道法壱里九丁五拾七間」(※は『迫』か) とあることから稲村はその向こうとわかる。つまり小田原藩の主張の方が正しい。

地形的にも千歳川の両岸でひとつの地域が構成され、稜線が境界として認識されるのが自然といえる。一方で、谷筋から平地部 (現在の湯河原町 市街地) に出た千歳川は南にかたよって流れるため、利用可能な土地はほとんど北側にしかなく、南側の利用は限定的だったかと思われる。

『乍恐返答書ヲ以申上侯御事』によれば、万治年間(1658〜1661) の対立のとき、

「小田原藩の役人と土肥の百姓 (と伊豆山権現) の三者が立ち会い、神文 (起請文) をもって伊豆山四至牓示の御絵図を (つくるように) 命じられ (てそのとおりにし) たが、その際、小田原藩の役人と土肥の百姓は鳴沢石引道 (小田原藩・土肥住民の主張する境界) までが相模国であるとして、(その旨を記載した) 付箋をその絵図に貼った上で提出した」

とあり (❉3)、結局、絵図は作成されたものの合意のないまま評定所に提出されたようだ。しかし、

「評定所では『御朱印御文言』と違っていることから、その付箋は取り払われ、また国界に立つことはなかった」

とあり (❉4)、評定所では「御朱印御文言」を根拠に小田原藩・土肥住民の主張は否定され、そのまま現地調査は実施されないまま裁許、伊豆山権現の勝訴となったとみられる。

元禄年間(1688〜1704) の対立はこのような前提のもとにはじまった。端緒は小田原藩領の村の住民が権現領から石を切り出したことであり、伊豆山権現領の住民がこれに抗議したことから再び争論 (山論・境論) に発展した。小田原藩領の村はおそらく宮上村・宮下村・門川村、伊豆山権現領は村としては伊豆山村である。なお伊豆山村は、天保国絵図では「伊豆山之内」と表現されている。

前述のとおり江戸初期にはすでに稲村が存在していた。千歳川 南岸も入会地として利用されるようになって小集落も形成されていたようだ。伊豆山権現 (伊豆山村) がこれを黙認していたのか、それとも小競り合い程度は日常的にあったのかはわからないものの、どちらにせよ、神域の一部が具体的に切り出されるという事態にいたって我慢の限界を超えたといったところだろうか。新編相模国風土記稿によれば、争論は元禄11年(1698) に発生した。

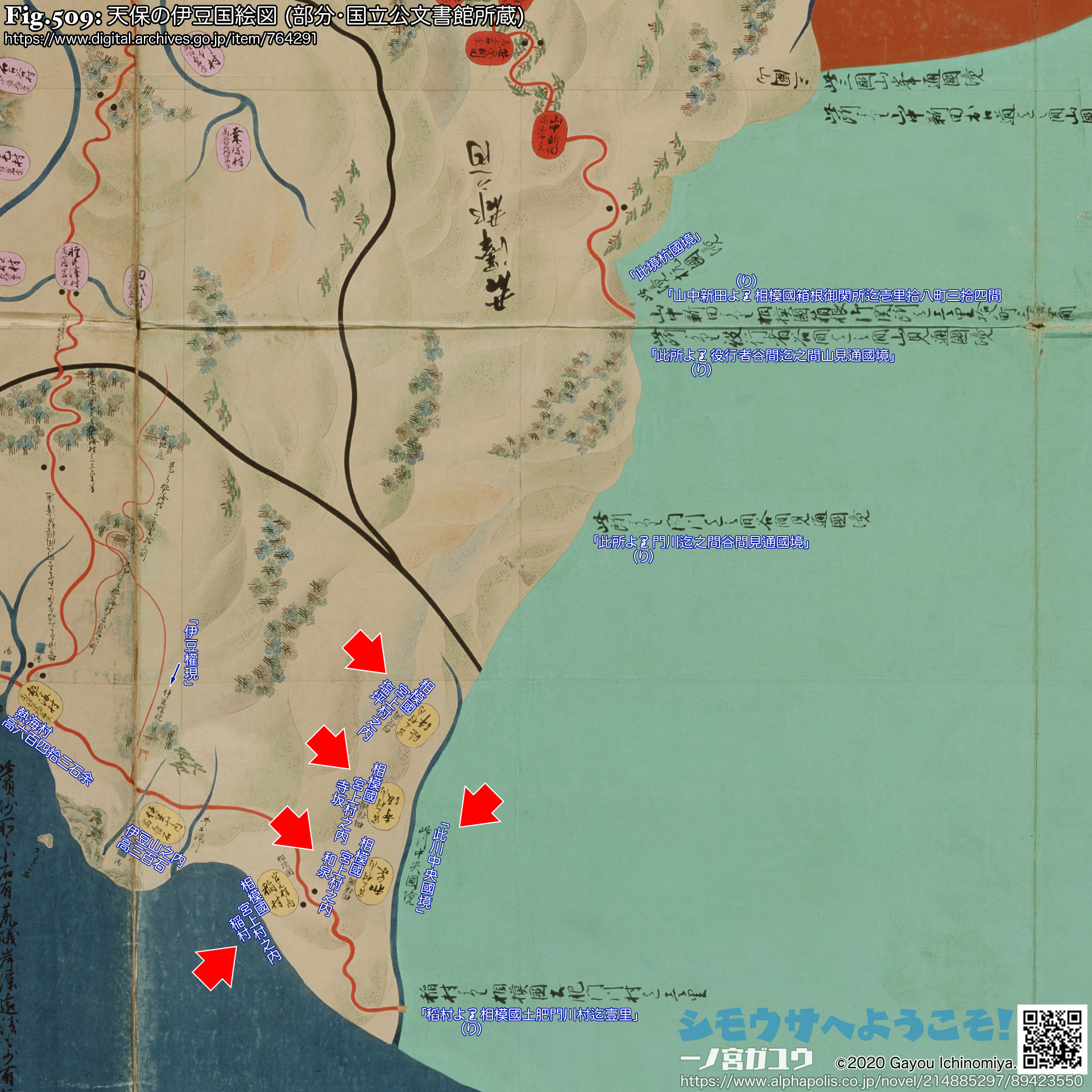

元禄13年(1700) の裁許状 (❉5) によれば、万治年間(1658〜1661) の裁許絵図と、伊豆山権現が提出した「御朱印載せらる権現領縁起の写四至牓示の図」が現地で照査された結果、国界については伊豆山権現の主張が認められた。一方で、すでに形成されていた塩坪・寺坂・和泉の 3集落の存在および相模国かつ小田原領であることも認められ、伊豆国内に所在する相模国の飛地として存在することになった。いわば折衷案であって、両者の主張を取り入れつつ現実的な解決策が模索された結果といえる。

裁許絵図には「宮上村之内」と付記された「塩坪」「寺坂」「和泉」の 3集落が存在する。

基本的には鮮やかに着色された部分 (『岩戸』『日金地蔵』がある岩山も含む) が伊豆国 (伊豆山権現領) で、そうでない部分が相模国 (小田原藩領) なので、この 3集落は伊豆国内に存在する相模国の飛地ということになる。このほか国界に相対して着色が逆転している箇所があるが、凡例・説明がないため正確な意味はわからない。裏書の裁許状にも直接的な言及はないが、「田畑并小田原領林」と表現されているうちの「小田原領林」が伊豆国内にある例外部分、これと交換で伊豆山権現に差し出されたのが相模国内にある例外部分ではないかと推定される。

なおこの争論と関係しない稲村はこの裁許絵図には含められていない。

相模国 足柄下郡の元禄改定図では以下のように国界が変更された。

これは天保の相模国絵図にも継承されている。

一方、天保の伊豆国絵図には、小判形の外に「相模国」と肩書され「宮上村之内」と付記された塩坪・寺坂・和泉の 3集落と稲村が存在し、裁許が反映され、また伊豆国内に存在する相模国の飛地であることが明確に表現されている。

なお下総国にも常陸国内に飛地があったが、天保国絵図では「飛地」と明記の上、下総国の絵図に描かれている (【(7) 近代の下総国】(小貝川) を参照)。

時期が重なることから、本件も元禄国絵図の作成に関係したものだったかと推定される。

元禄10〜15年(1697〜1702) に作成された元禄国絵図では隣国相互の確認が義務づけられ、国界を巡る未決着の争論は許容されなかった。争論があった時期はこの期間にあたるので、あるいは妥協・黙認していた伊豆山権現も境界を明確化するとなれば譲歩はできず、宮上村・宮下村・門川村の住民も先鋭的な行動に出たのかもしれない。

湯河原町史 第3巻 通史編(1987) は、

「小田原藩の全くあずかり知らない、伊豆山と熱海村との境界争いで、いつの間にか」万治年間(1658〜1661) の議論が行われ、元禄13年(1700) の裁許の決定的な論拠が形成されてしまい、その「驚くべき事実が、四〇年後に持出されたのである」

としている。しかし実際には、万治年間の際にも小田原藩の役人と村の住民も立ち会っているし、その意見も絵図に貼付の上で提出されている。小田原藩は貞享3年(1686) に稲葉氏から大久保氏に入れ替わっているが、仮に本当に「全くあずかり知らない」のであれば、それは引き継ぎか村役人との意思疎通の問題だろう。仮に同じことを小田原藩が伊豆山権現に主張していたのなら言い掛かりに近い。

また「『御朱印』という覆すことのできない権威の前に」ともあるが、基本的に大名 (1万石以上) は御朱印・朱印状で領知される上、10万石以上となれば御判 (花押)・判物となる (❉6)、元禄13年(1700) 時点で大久保氏の小田原藩は 11.3万石である。大名と寺社を単純に比較することもできないが、少なくとも朱印状・判物における格はむしろ小田原藩のほうが高い。またそういった事情も含めて寺社奉行・町奉行・勘定奉行と老中 1名以上による評定所に持ち込まれ、合議の上で裁許された。裁許状に「御朱印載せらる権現領縁起の写四至牓示の図」とあるように、伊豆山権現は信頼のおける四至牓示の図を論拠として示せたが、小田原藩 (宮上村・宮下村・門川村) はそれができなかった、というだけである。

神仏分離後の現在は伊豆山神社。走湯大権現・伊豆御宮などとも呼ばれ、平治の乱 (平治元年,1160) 後に伊豆国へ配流となった源頼朝が再興を祈願したと伝わっている。

| ❉1: | 熱海市史 資料編(1972) 所収。 |

| ❉2: | 東京大学史料編纂所所蔵。「寛永七年改八月写之」とある。 |

| ❉3: | 原文「小田原御役人幷土肥百姓三方立合、神文を以伊豆山四至牓示之御絵図被為仰付候、其節小田原御役人幷土肥百姓鳴沢石引道を限り相模分にいたし、右御絵図ニ張紙仕差上候」 |

| ❉4: | 原文「於御評定所ニ御朱印御文言ニ相背き申由ニ而、右之張紙御取捨被為遊、両御国境ニ御立不被遊候」 |

| ❉5: | 湯河原町史 第1巻 原始・古代・中世・近世資料編(1984) 所収。裁許絵図の裏書として残されている。 |

| ❉6: | 寛文朱印留 上(1980) の解題による。官位・家格によって異なることはある。 |

近世 相模国 足柄下郡

| 1. | 宮上村 (❉1) |

| 1a. | 和泉 (❉2)(❉3)(❉4) |

| 1b. | 稲村 (❉3) |

| 1c. | 寺坂 (❉3) |

| 1d. | 塩坪 (❉3) |

| 2. | 宮下村 (❉1) |

| 3. | 土肥堀内村 (❉1)(❉5) |

| 4. | 鍛冶屋村 (❉1) |

| 5. | 土肥門川村 (❉1)(❉6)(❉7) |

| 6. | 土肥吉浜村 (❉1)(❉8)(❉9) |

| 7. | 福浦村 |

| 8. | 真鶴村 (❉10) |

| 9. | 岩村 (❉11) |

| 10. | 江之浦村 |

| 11. | 根府川村 (❉12) |

近世 伊豆国 加茂郡

| 36. | 伊豆山之内 (❉13) |

| 37. | 熱海村 (❉14) |

| ❉1: | [古代〜織豊期] 奈良末期: 「足柄の土肥の河内に」(万葉集)、治承4年(1180): 「相模国土肥郷」(吾妻鏡)、至徳2年(1385)「相模国土肥郷」(上杉道合(憲方)奉書案、静岡県史料 第1輯,1932/1966)、ほか。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 亀元年(1570): 「泉郷」(印達宛判物、静岡市史 中世近世史料2,1981)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉3: | 天保国絵図では相模国絵図ではなく伊豆国絵図に含まれ、「相模国」と肩書、「宮上村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉4: | 現在の表記は「泉」。 |

| ❉5: | 明治6年(1873) 城堀村に改称、したがって対応する近代の大字は「城堀」。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 天正3年(1575): 「門川」「吉浜」(安藤良整副状、湯河原町史 第1巻 原始・古代・中世・近世資料編(1984)。 |

| ❉7: | 現在の地名は「門川」。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 天文18年(1549): 「相州吉浜谷本村」(熊野社棟札銘、新編相模国風土記稿)、天正14年(1586): 「相州西郡之庄内、土肥吉浜原之郷」同、ほか。 |

| ❉9: | 現在の地名は「吉浜」。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 治承4年(1180): 「土肥真名鶴崎」(吾妻鏡)、ほか。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 治承4年(1180): 「土肥郷岩浦」(吾妻鏡)、ほか。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 永禄6年(1563): 「根苻川鹽屋之材木」(北条家朱印状?、神奈川県史 資料編3 古代・中世3下,1979)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 建保元年(1213): 「伊豆國阿多美鄕地頭職,令奉寄走湯山權現給」(吾妻鏡)、文禄3年(1594): 「伊豆山権現」(徳川家康寄進状、熱海市史 資料編,1972)、ほか。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 建保元年(1213): 「伊豆國阿多美鄕地頭職,令奉寄走湯山權現給」(吾妻鏡)、貞和2年(1346): 「当山御敷地熱海郷」(当山 = 走湯山、走湯山密厳院寺領目安案、府中市史史料集 第12集,1966)、ほか。 |