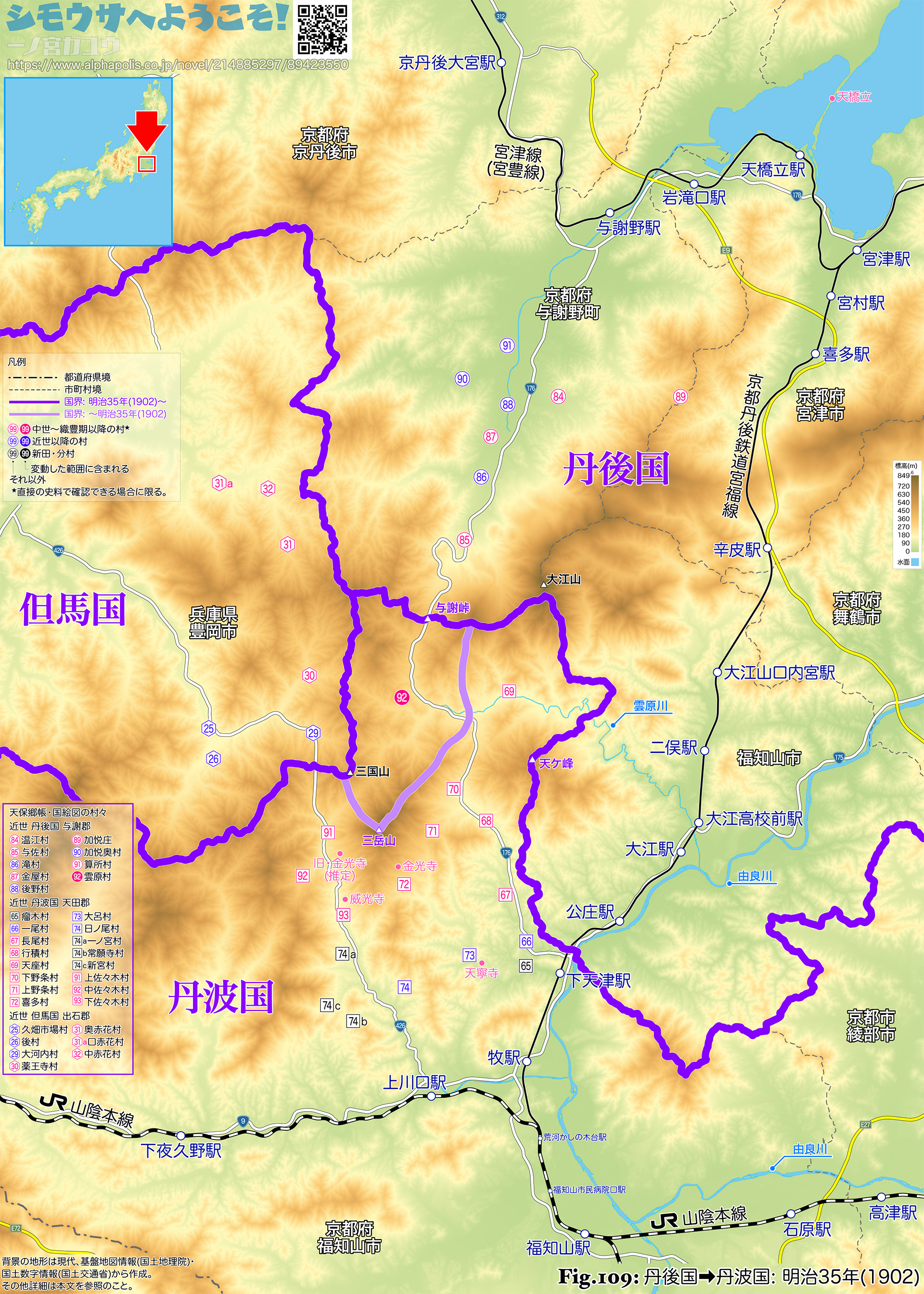

明治35年(1902) 丹後国 与謝郡 雲原村は丹波国 天田郡に移され、丹後・丹波の国界は北へ移った。

明治35年(1902) 3月10日付の法律第14号 (官報 3月11日) (❉1)による。

明治35年(1902) 3月10日付の法律第14号 (官報 3月11日) (❉1)による。

近世 丹後国 与謝郡 雲原村は、丹波国 天田郡 天座村とともに山々に囲まれた小規模な盆地状の地形にあり、周囲からは孤立している。しかし雲原村・天座村に限っていえば基本的に一体であり、両者の間が国界となった合理的な理由を地形から見出すことは難しい。雲原村編纂の「村治ノ概況」(1920) によれば、鎌倉初期の武将・畠山重忠の遺臣が当地に潜伏・開村したとの口承があり、誇大になりがちな伝承にあっても起源を古代に求めていない。国界が定まったのも中世以降とみられ、支配の変遷がそのまま近世の国界に反映されたと考えられる。

なお、小盆地の交通上の出口は現在の国道176号が通る峠であり、(雲原はともかく) 天座が丹波国の延長として把握されたことに地形的な疑問はない。一方、小盆地を東端から抜け出る県道は深い谷の斜面に張り付いたような隘路であって、集落付近を除けば普通車でもすれ違えない。そしてその谷底を雲原川が流れて、丹波・丹後の国界を貫流する。

雲原の地名が史料にはじめてあらわれるのは、観応2年・正平6年(1351) 成立の慕帰絵詞 (❉2) であり、貞和4年(1348) 4月4日の出来事として、京から天橋立へ向かっていた覚如が「雲原といふ深山の中」で郭公の鳴き声を聞いて歌を詠んだ、とある。また、応安3年(1370) 金光寺大檀那大中臣実宗禁制 (❉3) には、「丹波国天田郡金光寺之寺内四至方至事」として 「北三岳嶺限雲原境於」とあり、丹波国 天田郡 金光寺領の四至牓示のうち北限に地名が含まれている。

丹波国のうち雲原村に接する地域には、三岳山を中心として佐々岐庄が成立し、南へ続く稜線 (分水嶺) をもって上山保 (西側) と下山保 (東側) に分けられていた。三岳山は古くから「三岳蔵王権現」として山岳信仰の対象とされ、村々は祭礼に奉仕するという立場でも結びつきがあったようだ。ただし中世の祭礼について直接的な史料が残っているわけではなく、具体的にわかることはほとんどない。

寺領の四至牓示が示されている金光寺は、喜多 (近世 丹波国 天田郡 喜多村) に現存し、明治初期の神仏分離までは三岳蔵王権現の別当寺だった。応安3年(1370) の当時は上佐々木 (近世 上佐々木村) の野際にあった (❉4) ので、四至牓示で示された範囲はその付近と考えられ、内容と位置関係から上山保の北限でもあるといえる。つまり「北は三岳山の峰を雲原との境において限る」と理解すれば、三岳山の北へ続く稜線が寺領かつ上山保の北限であり、その向こうが雲原ということになる。かならずしも佐々岐庄全体の北限を示しているわけではないが、域外 (外にあるもの) と認識していることからいえば、雲原村は佐々岐庄には含まれず、丹後国 与謝郡 (加悦庄か) として把握され、以後も変わらなかったと考えられる。

なお、雲原の中世史料はこの 2点しか見当たらない。下佐々木 (近世 丹波国 天田郡 下佐々木村) 所在の威光寺に残る寺社方覚書 (❉3)(❉5) には、近世 丹波国 天田郡 天座村の文脈で「丹後雲原も三岳上山保ノ内タルヨシ申伝キ」とあるが、何に基づくものなのか確かめることはできない。

比叡山延暦寺 妙香院領。建武4年(1337) 以後と推定される妙香院庄園目録 (❉6) に引用の応和元年(961) 藤原師輔譲状に「丹波国佐佐岐薗」とあるのが史料上の初出で、目録本体に「丹波国佐佐岐園 在天田郡」、門葉記所収の永祚2年(990) 慈忍和尚遺誡 (❉7) に「丹波国佐々支薗」とあり、はじめ「園(薗)」を名乗っているが、康治元年(1142) の官宣旨案 (❉8) に「延暦寺妙香院領佐岐庄」(『〜佐々岐庄』) とあって、以後は「庄」で一定している。嘉暦4年(1329) 預所道戒寄進状 (❉3) によれば、この時点の領家職・預所はそれぞれ治部卿法印・道戒であり、基本的に妙香院内の機構に基づく支配だったと考えられるが、ほかの時期を含めて詳細はわからない。

上山保・下山保は、元応3年(1321) 宛行状 (威光寺文書) (❉3) に「丹波国佐〻岐上山保西村新□」(『〜堂』)、元亨2年(1322) 治部卿法印某寄進状 (❉3) に「佐〻岐下山保野条村奴多谷上坪」とあるのがそれぞれ初出であり、在地の金光寺文書では内訳として多用されている。門葉記所収の建武4年(1337) 妙香院門跡領并別相伝所領目録写 (❉9) には「丹波国 佐〻岐上下両保」とある。近世 天田郡 上佐々木・中佐々木・下佐々木・一ノ宮・常願寺の各村にあたる一帯が上山保、天座・行積・上野条・下野条・喜多・大呂の各村にあたる一帯が下山保にあたる (❉10)。なお南北朝期に入って妙香院の支配は弱まると、下山保地頭・大中臣 (金山) 氏が荒廃していた金光寺を喜多に再興するとともに上山保まで勢力を広げた (❉11)(❉10)。応安3年(1370) の禁制はこの過程で大中臣氏が出したものである。

観応2年(1351) (❉12) および 貞治4年(1365) (❉13) の三宝院文書によれば、佐々岐庄のうち牧八郎入道という人物の旧領 (『牧八郞入道跡』) が篠村八幡宮に寄進され、同宮を管掌下に置く (❉14) 醍醐寺三宝院領となっている。牧氏は南に接する河口庄に関係する人物であり、同庄も三宝院領だった (❉10)。妙香院との関係がわかる史料は応永27年(1420) の法眼某奉書 (❉3) が最後だが、三宝院領との関係については文安6年(1449) 三宝院門跡管領諸職諸領目録 (❉15) や政所賦銘引付 文明6年(1474) 閏5月17日付文書 (❉16) からも確認できる。しかし三宝院が全体を掌握したのかどうかを含めて支配の詳細は不明で、いずれにせよ、室町期を迎えるころには荘園としての実態は失われたかと思われる。

比叡山の山中 (横川 飯室谷) にあった寺院。ここに居住した尋禅 (慈忍) が父・藤原師輔の佐々木庄を含む 11箇所の遺領を譲り受けたのが応和元年(961) の譲状である。またその死の直前に残したのが永祚2年(990) の遺誡で、「右庄等拾箇庄施入妙香院了」とあって、このとき正式に佐々木庄を含む 11箇所 (文中の『拾箇庄』は誤りと思われる) が妙香院領となった。

真言宗醍醐寺派の総本山である醍醐寺の一院。醍醐寺の中心的な存在であり、歴代座主が居住したという。

殿下渡領。永享3年(1431) 室町幕府奉行人連署奉書 (❉17) に「殿下渡領丹波國賀悦庄」(丹波は丹後の誤り)、長禄2年(1458) 一条教房御教書 (❉18) に「殿下御領丹後国賀悦庄」とある。両文書では領家職が問題となっているが、基本的に実相院 (実相院門跡) が地頭と兼帯していたとみられる。長禄3年(1459) 実相院門跡所領目録 (❉19) によれば、領家職は養徳院・妙雲院 (❉20) から実相院の興隆のために寄進されたとされ、いずれにせよ南北朝期より以前のことは明らかではない。加悦庄の諸史料は金屋比丘尼城遺跡発掘調査報告書(1980) にまとまっている。

| ❉1: | 原文「京都府丹後國與謝郡雲原村ヲ同府丹波國天田郡ニ編入ス」。 |

| ❉2: | 日本絵巻物全集 第20巻 善信聖人絵・慕帰絵(1966) 所収。 |

| ❉3: | 福知山市史 史料編1(1978) 所収。 |

| ❉4: | 福知山市史 第2巻(1982)。 |

| ❉5: | 内容から宝暦元年(1751) 以後のものと考えられる。 |

| ❉6: | 摂津市史 史料編1 考古編・古代編・中世編・近世編1(1984) 所収、「九条右丞相御譲状云」以降に譲状の引用がある。 |

| ❉7: | 兵庫県史 史料編 古代2(1985) 所収。 |

| ❉8: | 平安遺文/宗学研究 27(1985) 所収。 |

| ❉9: | 春日部市史 第2巻 古代・中世史料編(1989) 所収。 |

| ❉10: | 福知山市史 第2巻(1982)。 |

| ❉11: | 応安5年(1372) 妙香院門跡令旨・弾正忠久直奉書・法眼大和尚位某山林等寄進状、および明徳5年(1394) 沙弥威光(大中臣実宗)文書渡状。どれも福知山市史 史料編1(1978) 所収。 |

| ❉12: | 大日本史料 第6編之14(1916) 所収。 |

| ❉13: | 大日本史料 第6編之27(1935) 所収。 |

| ❉14: | 篠村史(1961/1987)。 |

| ❉15: | 兵庫県史 史料編 中世7(1993) 所収。 |

| ❉16: | 室町幕府引付史料集成 上巻(1980) 所収、政所賦銘引付 第36号文書。 |

| ❉17: | 室町家御内書案下、改定史籍集覧 第27冊(1902/1984) 所収。 |

| ❉18: | 京都府・加悦町文化財調査報告 第3集 金屋比丘尼城遺跡発掘調査報告書(1980) 所収。 |

| ❉19: | 城陽市史 第3巻(1999) 所収。 |

| ❉20: | 養徳院は足利満詮 (室町幕府 第2代将軍・義詮の子、第3代・義満の弟) の法名、妙雲院は妻の菩提寺であるが、寛正年間(1460〜1466) に養徳院に改称された (全国寺院名鑑,1969; 京都大事典,1984)。 |

近世 丹後国 与謝郡

| 84. | 温江村 (❉21)(❉22)(❉23) |

| 85. | 与佐村 (❉24)(❉25)(❉26) |

| 86. | 滝村 (❉27)(❉28) |

| 87. | 金屋村 (❉29) |

| 88. | 後野村 |

| 89. | 加悦庄 (❉30) |

| 90. | 加悦奥村 (❉31) |

| 91. | 算所村 |

| 92. | 雲原村 (❉32)(❉33) |

近世 丹波国 天田郡

| 65. | 瘤木村 (❉34) |

| 66. | 一尾村 |

| 67. | 長尾村 (❉35) |

| 68. | 行積村 (❉36) |

| 69. | 天座村 (❉37)(❉38) |

| 70. | 下野条村 (❉39) |

| 71. | 上野条村 (❉39)(❉40) |

| 72. | 喜多村 (❉41)(❉42) |

| 73. | 大呂村 |

| 74. | 日ノ尾村 (❉43) |

| 74a. | 一ノ宮村 (❉44) |

| 74b. | 常願寺村 (❉44) |

| 74c. | 新宮村 (❉44) |

| 91. | 上佐々木村 (❉30) |

| 92. | 中佐々木村 (❉30)(❉45) |

| 93. | 下佐々木村 (❉30)(❉46) |

近世 但馬国 出石郡

| 25. | 久畑市場村 (❉47) |

| 26. | 後村 |

| 29. | 大河内村 |

| 30. | 薬王寺村 (❉48) |

| 31. | 奥赤花村 (❉49)(❉50)(❉51) |

| 31a. | 口赤花村 (❉52)(❉53) |

| 32. | 中赤花村 (❉49)(❉53) |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 長禄年間(1457〜1460): 「与佐郡」の「謁江郷」(注進丹後国諸庄園郷保惣田数帳目録、舞鶴市史 史料編,1973)。 |

| ❉22: | 国絵図には「温江村之内」と付記された「谷垣」「虫元」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉23: | 虫元の現在の表記は「虫本」。 |

| ❉24: | [中世〜織豊期] 元亨2年(1322): 「丹州余佐郷」(元亨釈書、新訂増補 国史大系 第31巻,1932)。 |

| ❉25: | 国絵図には「与謝村之内」と付記された「鵜杉」「山河」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉26: | 鵜杉の現在の表記は「宇豆貴」。 |

| ❉27: | 国絵図には「滝村之内」と付記された「奥滝村」「岡田」「畑中」「平林」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉28: | 加悦町誌(1974)によれば、畑中の現在の表記は「畑ケ中」(小字) または「畠中」(畠中神社)。 |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 天文7〜9年(1538〜1540): 「与謝郡」の「かやのかなや村」(丹後国御檀家帳、金屋比丘尼城遺跡発掘調査報告書,1980)。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 別項を参照。 |

| ❉31: | 国絵図には「加悦奥村之内」と付記された「有熊」「鳥垣」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉32: | [中世〜織豊期] 本文参照。 |

| ❉33: | 国絵図には「雲原村之内」と付記された「仏谷村」「西石」「山谷」「下村」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉34: | [新田・分村] 郷帳・国絵図では「十二村枝郷」と付記される。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 康安2年(1362): 「たんはのくにさゝきしもやまのほうちとうしきなかをむらの中いつもりさいけ」(『丹波国佐々木下山保地頭職・長尾村の中行積在家』、宗叶(大中臣宗泰)所領寄進状、福知山市史 史料編1,1978)、永正6年(1509): 「直尾村」(長〜、沙弥宗堅田地幷牌前具寄進状、同) ほか。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 康安2年(1362): 「たんはのくにさゝきしもやまのほうちとうしきなかをむらの中いつもりさいけ」(丹波国佐々木下山保地頭職・長尾村の中行積在家、福知山市史 史料編1,1978)。 |

| ❉37: | [中世〜織豊期] 文安4年(1447): 「あまさ」(臣唱寺寄進田畠注文、福知山市史 史料編1,1978)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉38: | 国絵図には「天座村之内」と付記された「登り尾」がほかにある (郷帳には含まれない)。現在の表記は「登尾」。 |

| ❉39: | [中世〜織豊期] 嘉暦4年(1329): 「佐〻岐下山保野条村」(治部卿法印某寄進状、福知山市史 史料編 1,1978)、ほか。 |

| ❉40: | 郷帳・国絵図では「下野条村枝郷」と付記される。 |

| ❉41: | [中世〜織豊期] 嘉暦4年(1329): 「佐〻岐下山保北村」(預所道戒寄進状、福知山市史 史料編 1,1978)、応安5年(1372): 「丹波国佐〻岐下山保北村」(妙香院門跡令旨・弾正忠久直奉書・法眼大和尚位某山林等寄進状、同)、明徳5年(1394): 「下山保内北村」(沙弥威光(大中臣実宗)文書渡状、同)、ほか。 |

| ❉42: | 郷帳では「古者北村」と付記される。 |

| ❉43: | 現在の表記は「日尾」。 |

| ❉44: | 郷帳には含まれない。国絵図では「日ノ尾村之内」と付記される。 |

| ❉45: | 国絵図では「上佐々木村枝郷」と付記される。郷帳では「上佐々木村之内」と付記されるが誤りと思われる。 |

| ❉46: | 国絵図・郷帳では「上佐々木村枝郷」と付記される。 |

| ❉47: | 対応する近代の大字は単に「久畑」。 |

| ❉48: | [中世〜織豊期] 弘安8年(1285): 「出石郡」の「聖護院御領 薬王寺」(但馬国太田文、兵庫県史 史料編 中世3 播磨佐用地区他,1988)、永享元年(1429): 「但馬国出石郡薬王寺社領」(山名常凞判物、出石町史 第3巻 資料編1,1987)。 |

| ❉49: | [中世〜織豊期] 観応3年(1352): 「但馬国太田庄内赤鼻村参分壱地頭軄」(今川頼貞地頭職寄進状、兵庫県史 史料編 中世7,1993)。 |

| ❉50: | 郷帳では「古者 奥赤花村・口赤花村 弐ケ村」(村名は併記) と付記される。 |

| ❉51: | 対応する近代の大字は「奥赤花」、大正6年(1917)「奥赤」へ改称。 |

| ❉52: | 郷帳には含まれない。国絵図では「奥赤花村之内」と付記される。 |

| ❉53: | 明治14年(1881) 中赤花・口赤花 2村で合併し赤花村、したがって対応する近代の大字は「赤花」。 |