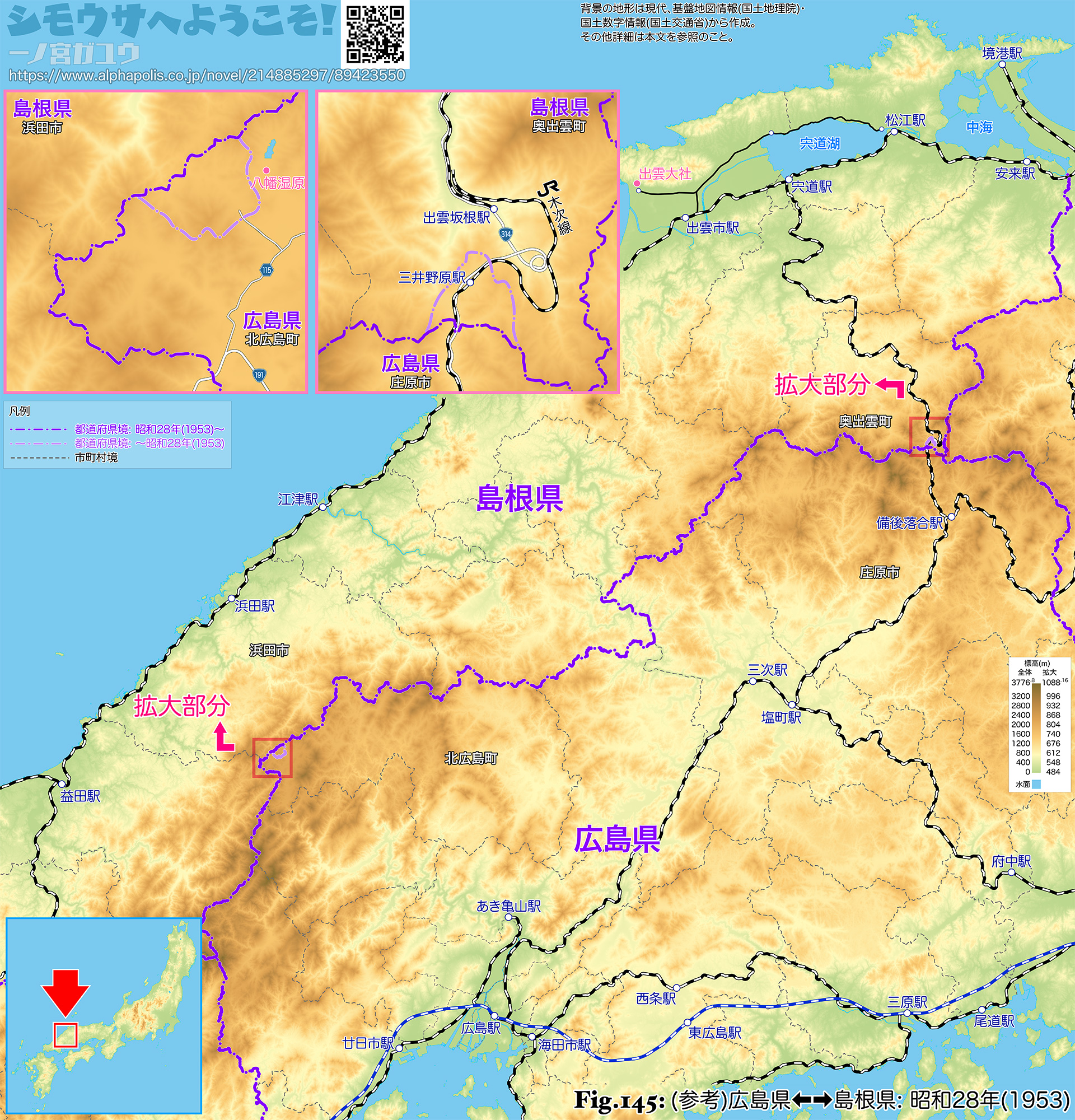

昭和28年(1953) (❉1) 広島県 比婆郡 八鉾村 油木の一部 (三井野原) (❉2)(❉3) は島根県 仁多郡 八川村に、島根県 那賀郡 波佐村 波佐の一部 (滝平) (❉3) は広島県 山県郡 八幡村に編入された。

三井野原は、島根県の事業として開拓された原野のうち広島県にかかる部分にあたる。日常生活を島根県 八川村に依存する住民は同村への編入を希望していた。一方、滝平は広島県側の住民が草苅場 (秣場・茅場など) と利用していたほか、開拓を希望していたため、双方を交換することによって県境の変更が実現した。なお「島根県総合振興計画」(1961) によると「三井野の一部」は 1.39km²、「滝平の一部」は 3.24km² となっているが、後者は誤りと思われる。

変更された県境のうち、三井野原は備後・出雲の国界、滝平は石見・安芸の国界にあたる。しかし経緯は上記のとおりであって、古代・中世はもちろんのこと近世にも遡らないし、交換された土地も原野・草苅場に過ぎない。

| ❉1: | 昭和28年12月1日付。 |

| ❉2: | 史料によっては「三井野」。同時期に開設された国鉄 (現JR) 木次線の駅名やスキー場などの施設は「三井野原」で統一されているが、地理院地図で確認できる小字は「三井野」。 |

| ❉3: | 厳密にはさらにこの一部。 |

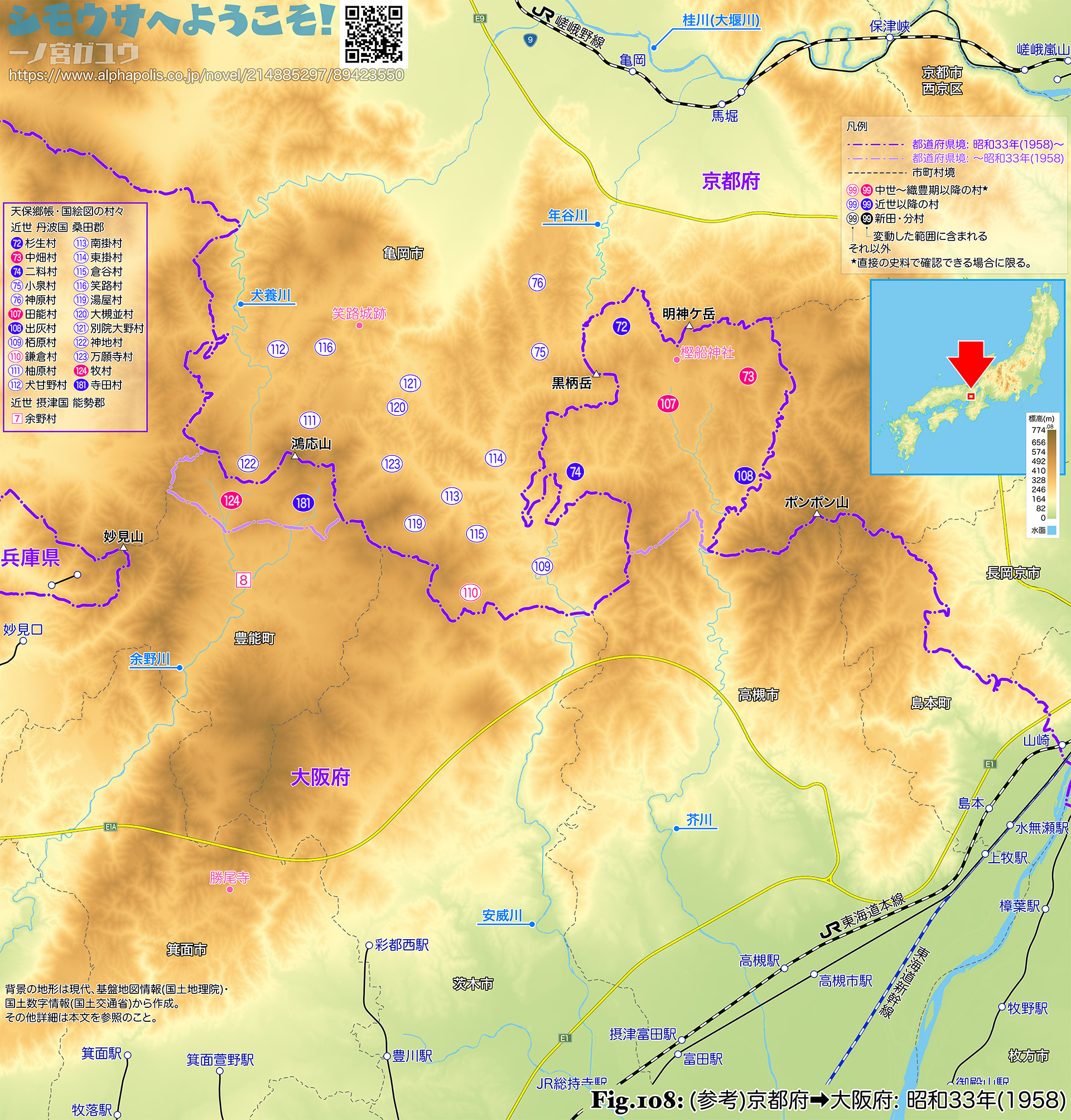

昭和33年(1958) (❉1) 京都府 南桑田郡 樫田村は大阪府 高槻市に編入され、京都府 亀岡市のうち牧・寺田の 2地区は大阪府 豊能郡 東能勢村に編入された。樫田村は近世 丹波国 桑田郡の出灰・杉生・田能・中畑・二料の各村、牧・寺田の 2地区は同郡 牧村・寺田村にあたる一方、編入先は近世 摂津国 島上郡 (芥川郡)・能勢郡にあたる。したがって丹波・摂津の国界は北へ移動したことになるが、もちろんこの時点でどちらも地域区分として用いられておらず、変動があったのは京都・大坂の府境だけである。

樫田村付近には中世、田能庄が展開された。田能庄が史料に初めてあらわれるのは元仁2年(1225) 七条院譲状案 (❉2)で、「うへき」「あむと」「ひのまき」「ほけたう」とともに、後続の嘉禄2年(1226) 七条院重御譲状案 (❉2) では「うゑき」「あんと」「ひのまき」「ほけたう」とともに「たの」とある。また、安貞2年(1228) 修明門院処分状案 (七条院処分目録案) (❉3) には「法花堂領」として「筑前国 殖木庄」「大和国 檜牧庄」「安堵庄」および「丹波国 田能庄」が含まれ、七条院領を構成していたことがわかる。建久9年(1198) 七条院庁下文 (❉4) によれば、七条院領としての檜牧庄は長厳 (七条僧正) が七条院に寄進し、その保護のもと自身は領家職 (下位の領有権) を得て成立した (❉5)。法花堂領のほかの 3荘園 (殖木・安堵・田能) も同様の経緯によって七条院領となり、長厳が領家としての支配を確保したものと考えられる。

長厳が開いた七条本坊 (のちの教令院) (❉6) は道厳・道朝 (・実聖)・忠瑜と続いて (❉7)、領家職も継承されていったが、4荘園とも七条本坊が領家であることを確認できるのは、宝治2年(1248) に道厳から道朝へ譲られた時点までである (❉8)。その後、永仁6年(1298) と推定されている年不詳 6月23日の伏見天皇綸旨 (❉9) によれば「丹波国田能庄」の領家職は仁和寺慈尊院に譲られた。その後の在地の状況は不明だが、文明10年(1478) 仁和寺当知行不知行所領文書目録 (❉10) で田能庄は「不知行」となっているので、他の荘園と同じように南北朝期以降は不安定化し、戦国期を迎えるころにはすでに実体を失っていたのだろう。なお、檜牧庄は道朝が長厳・道厳の供養のために建立した枯木庵に領家職を移し、法印真瑜大和国桧牧庄領家職寄進状 (❉11) によれば、貞治元年(1362) 東寺西院御影堂に寄進された (❉5)。殖木庄 (植木庄) は永仁5年(1297) 忠瑜まで継承されていることが確認できるが (❉12)、その後はわからない。安堵庄は宝治2年(1248) から文明10年(1478) までの消息は不明だが、仁和寺当知行不知行所領文書目録に「不知行」として含まれているので、田能庄と同様この間に仁和寺が領家職を得たのだろう。

樫田村は淀川水系芥川・安威川の源流部にあたるが (杉生を除く)、盆地状の地形にあって周囲からは孤立している。田能庄は史料にあらわれた時点、およびその後も丹波国として把握されており、国郡が認識された当初から丹波国だったのだろう。近代 樫田村 (近世 出灰・杉生・田能・中畑・二料各村) がすなわち中世 田能庄ではないが、出灰村は田能村からの分村とされ(❉13)、中畑村は地形の連続性および後述の樫田村樫船神社所蔵文書における連署から、二料村は鎮守の藤井神社が田能村名主に関係するとされる (❉14) ことから、基本的に古くから同じ領域を共有してきたものと考えられる。近世も各村は丹波国 桑田郡として把握され、江戸初期を除いて亀山藩 (丹波亀山藩) の支配を受けた。

しかし近代に入ると、同じ南桑田郡 (近世 桑田郡が分割された南部) の中心である亀岡 (旧・亀山) よりも、府境を越えた高槻との結びつきが強まった。直接的には高槻市の市営バスが通って市街地への往来が便利だったことが大きく、これに都市としての魅力が吸引力として働いたとみられる。バス路線は亀岡方面へものびていたが本数は半分で、鉄道の利便性を比べても、前者は単線・非電化で本数も少ない国鉄亀岡駅、後者は電車が頻発する国鉄高槻駅に、さらに阪急の高槻市駅もあるとあっては、差は歴然としていた。いわゆる昭和の大合併では、南桑田郡は亀岡町を核に全町村が合併して亀岡市を発足させる構想があったが、このような事情から樫田村は加わらず (ほかに篠村も留保)、その後、高槻市への編入が実現した。

なお、杉生地区だけは桂川 (大堰川) 水系にあり、村の中心部 (田能) へ行くには峠を越える必要があった。このためかならずしも同じ意向ではなかったが、分村して亀岡市へ加われば小学校が遠くなることなどから、積極的に反対することもなかったようだ (❉15)。なお峠の直下には昭和46年(1971) 杉生トンネルが開通して交通事情は大幅に改善された。

一方、亀岡市の牧・寺田の 2地区は、昭和29年(1954) までの南桑田郡 西別院村を構成し、西別院村が亀岡市構想に加わったため、昭和30(1955) 以降は亀岡市の一部となっていた。しかし両地区は反対の立場であって、事後に分離されることを前提としていた。当初は神地地区 (近世 丹波国 桑田郡 神地村) も同じ立場だったが、途中で態度を変えて亀岡市にとどまることになった。

寺田の中世がわかる史料は見当たらない。牧についても 2点に限られるが、そのうちの「勝尾寺毎年出来大小事等目録」(❉16) によれば、宝治2年(1248) 勝尾寺の般若会で行われた舞において、左右 4人ずつの舞人の中に「ヨノノ牧」の「長寸」という 18歳の人物が含まれていた。これは、近世 丹波国 桑田郡の牧村がもともと摂津国 能勢郡の余野村に含まれ、また勝尾寺 (近世 摂津国 島下郡) の影響範囲に含まれていた可能性を示唆している。宝治3年(1249)・建長2年(1250) にも般若会は催され、あわせるとほかの舞人は「河尻」2人・「野瀬」3人 (近世 摂津国 能勢郡)、「萱野」2人・「瀬河」2人 (同 豊島郡)・「山田」(同 島下郡)・「住吉」2人 (同 住吉郡) とある (人数は延べ)。つまり、舞師の甥と無記載・現在地不明 (『少滝』)・遠方の「京」「豊州」を除けば、舞人は摂津国の人物で占められており、これも近世の牧村がもとは摂津国に含まれていた可能性を高めている。とはいえ、この記述だけをもって断定するのは難しい。

牧・寺田も樫田村と同じように大阪湾に注ぐ水系の源流部にあたり、分水嶺は変更前の府境 (旧国界) ではなく変更後の府境にある。しかし、分水嶺とはいっても谷底平野がほぼ平坦なまま接続しており、峠は存在せず、ほかに境界を決定づけるような特徴的な地形も見当たらない。ここでいえるのは、曖昧で不確かだった国界が江戸初期までに定まったということしかない。

ところで、この牧・寺田の 2地区と田能庄との間には中世、別院庄 (弥勒寺別院庄) が展開された。近代の東別院村 (近世 小泉・神原・栢原・鎌倉・南掛・東掛・倉谷・湯谷・別院大野の 9村)・西別院村 (柚原・犬甘野・笑路・大槻並村・神地・万願寺の 6村、および牧村・寺田村) も中世 別院庄に由来すると思われるが、近代 樫田村にあたる近世 中畑・田能・出灰・二料・杉生の 5村も別院庄や別院組といった広域地名に含められて把握されていた。文化5年(1808)「牛馬運送につき別院庄惣代願書写」(❉17) では、栢原・鎌倉・小泉・神原の 4村とともに「別院庄九ケ村」とあり、ほか各村に残る史料 (❉18) に「別院十ケ村」「別院組十ケ村」や「南別院」「別院之内」といった文言が含まれ (❉18)、「杉生村村誌」「中畑村村誌案」(❉19) には「往古桑田郡 (郷) 東別院ノ庄ト云」「往古 何々田ノ郷 南別院ノ庄 ト云フ」とある。

永禄4年(1561) 後藤治部少輔宛室町幕府奉行人奉書 (❉20) によれば「「丹波國桑田郡內別院中畑鄕」で田地が買得 (購入) され、「中畑郷」は「別院」に含まれている。また南桑田郡誌(1924) で本文内に引用されている、観応2年(1351) の樫田村樫船神社所蔵文書は、形態や内容の全体がわからないため扱いが難しいが、「丹波国桑田郡弥勒寺別院のうち田能村と所々、他領山々境目の事 (丹波國桑田郡彌勒寺別院之內田能村與所々他領山々堺目之事)」について「田能むら地頭代」「中のはた地頭代」とほか 2者が連署しており、田能村とその周囲 (所々) を「丹波国桑田郡弥勒寺別院」に含めている。これらからいえば、永仁6年(推定,1298) 伏見天皇綸旨までは存在を確認できる田能庄は、その後の早ければ南北朝期に別院庄の領域に取り込まれ、そのまま近世を迎えたものと推定される。

また由緒書ではあるものの、作成されたのが慶長19年(1614) であって、戦国期から織豊期の記述に関しては当事者の記憶に基づき、比較的正確に書き残されていると考えられる「長沢家由緒書抜」(❉21) によれば、永享の乱 (永享10年, 1438) の勲功によって別院庄は同家に与えられ、天正年間(1573〜1592) 家綱の代では松尾城 (笑路城) 主として明智光秀の侵入 (丹波平定) を何度も防いだという。その後、家綱は光秀の配下として安堵を得たものの、天正10年(1582) 6月、本能寺の変後の山崎の戦いで一族は滅び、重病のため参陣できなかった家綱の子・季綱だけが残った。季綱は神路 (神地) 村に退いて謹慎したが、寺田又右衛門という人物を介して羽柴秀吉 (豊臣秀吉) の許しを得ることができ、別院庄を任されて牧村に居住した。また秀綱の子 (次男) であり、この由緒書の話者でもある重綱は、亀山城主・前田玄以に呼び出されて牧・神路 (神地) の両村を領知され、「別院庄之仕置」を任されたという。

これによれば、牧・神地の両村は別院庄のほかの各村とは異なる特殊性を感じられる。寺田又右衛門という人物についてはまったくわからないが、寺田村に住んでいた者とすれば、2村に加えて牧・寺田・神地の 3村となって、これは当初、亀岡市 (西別院村) からの分離を望んでいた 3地区に相当する。もちろん謹慎の経緯からいっても、単に別院庄の最奥の村々というだけかもしれない。

田能庄を含む七条院領は七条院 (❉22) から修明門院 (❉23) に譲られ、その後、善統親王 (❉24) へ継承された。七条院領から修明門院への譲状が元仁2年(1225) 七条院譲状案・嘉禄2年(1226) 七条院重御譲状案であり、善統親王を含むその後の継承に関係するのが複数の安貞2年(1228) 修明門院処分状案となる。本家職の継承や修明門院処分状案のバリエーションについては「七条院領の伝領と四辻親王家」(2001, 布谷, 日本誌研究 461) に詳しい。

永享年間(1429〜1441) 以後の状況は前述のとおりだが、正和2年(1313) 六波羅下知状案 (❉25) の「当院」は弥勒寺別院とされ、それによれば承久の乱 (承久3年, 1221) の勲功によって中沢氏に「当院」の地頭職が与えられ (❉26)、その後「雑掌」との争いがあって 2/3が地頭分、1/3が雑掌分になったという。この中沢氏は同じ丹波国 多紀郡 大山庄の地頭と同系統と考えられ、史料によっては長沢氏と記されている (❉27)。慶長19年(1614) 長沢家由緒書抜も、はじめ中沢氏であって季綱の謹慎のときに長沢に改名したという。中世の史料における別院庄の直接的な記述としては、ほかに永正4年(1507) 四郎左衛門尉道忍所領譲状写に「同国弥勒寺別院寺村里外田畠山林等事」(同国 = 丹波国) (❉28) とあるだけである。

なお、貞治3年(1364) 仁和寺文書目録 (❉25) によれば、承平7年(937) の日付を持つ「別院弥勒寺領田事」や、天徳3年(972) の日付を持つ「可以弥勒寺為仁和寺別院事」などが存在した。これによれば、本来は「仁和寺別院弥勒寺」の所領、つまり「別院弥勒寺領」がのち別院弥勒寺庄 (弥勒寺庄) となるべきところ、何らかの要因で「別院弥勒寺」の前後が入れ替わって「弥勒寺別院」となり、それが「弥勒寺別院庄」(別院庄) となったのではないだろうか。

| ❉1: | 昭和33年(1958) 4月1日付。 |

| ❉2: | 東寺百合文書(な函/6/2)、翻刻は福岡県史資料 第9輯(1938) 所収。 |

| ❉3: | 東寺百合文書(イ函/33/5・ト函/19/3・ヒ函/38/1/3・ヒ函/38/3/2・ほ函/27/1。ミ函/23/4も該当するが田能庄を含む部分を欠く)。翻刻は兵庫県史 史料編 中世6 東寺文書(1991) 所収「七条院処分目録案」(ほ函/27/1、『可被進宮』)、福井県史 資料編2 中世(1986) 所収「修明門院処分状案」(ト函/19/3、『可被止本所』) など。 |

| ❉4: | 京都帝国大学国史研究室蔵史料集(1933) 所収。東寺百合文書にも「七条院庁下文案」(め函/18) がある。 |

| ❉5: | 東寺文書聚英(1985)・榛原町史(1959)。 |

| ❉6: | 王朝史の軌跡(1983, 角田)。 |

| ❉7: | 東寺文書聚英(1985)。 |

| ❉8: | 法印権大僧都道厳七条本坊并七条院領庄園等譲状案 (東寺百合文書、レ函/4)。翻刻は鎌倉遺文 古文書編 第10巻(1973) 所収。 |

| ❉9: | 高槻市史 第3巻 史料編1 古代編・中世編(1973) 所収。 |

| ❉10: | 香川県史 第8巻 資料編 古代・中世史料(1986) 所収。 |

| ❉11: | 東寺百合文書(こ函/87/2)。翻刻は大日本史料 第6編之24(1929) 所収。 |

| ❉12: | 前権僧正道朝教令院門跡譲状案 (東寺百合文書、ひ函/3)。翻刻は神奈川県史 資料編2 古代・中世2(1973) 所収。 |

| ❉13: | 高槻市史 第1巻 本編1(1977)。 |

| ❉14: | 高槻市史史料目録 第17号(1995)。 |

| ❉15: | 「京都府市町村合併史」(1968)・「いわゆる越境合併について」(1965, 木谷)。 |

| ❉16: | 箕面市史 史料編1 勝尾寺文書(1968) 所収。 |

| ❉17: | 高槻市史 第4巻2 史料編3(1979) 所収。 |

| ❉18: | 高槻市史史料目録 第2号(1971、田能村他)・同 第9号(1988、中畑村)、同 第10号(1989、杉生村他)・同 第17号(1995、二料村)。 |

| ❉19: | 高槻市史資料集 第2号 明治初期村誌集編(1972) 所収、郡村誌の原稿。 |

| ❉20: | 室町幕府引付史料集成 上巻(1980) 所収、別本賦引付3 第33号文書。 |

| ❉21: | 豊能町史 史料編(1984) 所収。 |

| ❉22: | 藤原殖子、保元2年〜安貞 (1157〜1228)。 |

| ❉23: | 藤原重子、寿永元年〜文永元年(1182〜1264)。 |

| ❉24: | 「ぜんとう」とも。四辻宮、天福元年〜文保元年 (1233〜1317)。 |

| ❉25: | 兵庫県史 史料編 中世9・古代補遺(1997) 所収。 |

| ❉26: | 承久の乱後の新地頭補任地〈拾遺〉(1976, 田中, 論集日本歴史 4 鎌倉政権)・武蔵国那賀郡中沢郷と中沢氏 (1985, 湯山, 武蔵野 第63巻 第1号)。 |

| ❉27: | 丹波国大山荘現況調査報告 5(1989)。 |

| ❉28: | 兵庫県史 史料編 中世3 播磨佐用地区他(1988)。 |

近世 丹波国 桑田郡

| 72. | 杉生村 |

| 73. | 中畑村 (❉29) |

| 74. | 二料村 |

| 75. | 小泉村 |

| 76. | 神原村 |

| 107. | 田能村 (❉29) |

| 108. | 出灰村 (❉30) |

| 109. | 栢原村 |

| 110. | 鎌倉村 (❉31) |

| 111. | 柚原村 |

| 112. | 犬甘野村 |

| 113. | 南掛村 |

| 114. | 東掛村 |

| 115. | 倉谷村 |

| 116. | 笑路村 |

| 119. | 湯屋村 (❉32) |

| 120. | 大槻並村 |

| 121. | 別院大野村 (❉33) |

| 122. | 神地村 |

| 123. | 万願寺村 (❉34) |

| 124. | 牧村 (❉35) |

| 181. | 寺田村 |

近世 摂津国 能勢郡

| 7. | 余野村 (❉36) |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 本文参照。 |

| ❉30: | 国絵図には「出灰村之内」と付記された「下出灰村」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 永正12年(1515): 「丹州桑田郡鎌倉郷」(亀岡神社棟札、亀岡神社誌 故郷鎮守の森,1985)。 |

| ❉32: | 現在の表記は「湯谷」。 |

| ❉33: | 対応する近代の大字は単に「大野」。 |

| ❉34: | 現在の表記は「萬願寺」。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 宝治2年(1248): 「ヨノノ牧」(勝尾寺毎年出来大小事等目録、豊能町史 史料編,1984)、応永13年(1406): 「字牧かう」(牧兵衛次郎大夫本物返田地売券、箕面市史 史料編2 勝尾寺文書,1972)。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 建永2年(1207): 「能勢郡銅山御領内与野」(僧真空寄進状、豊能町史 史料編,1984)、文和2年(1353): 「摂津国のせのこをりよのゝ村うち字かちや谷」紀行康名田避状、同)、応永11年(1404): 「摂津国能勢郡与野村字ハサマ」(与野南本物返田地売券、箕面市史 史料編2 勝尾寺文書,1972)、ほか。 |