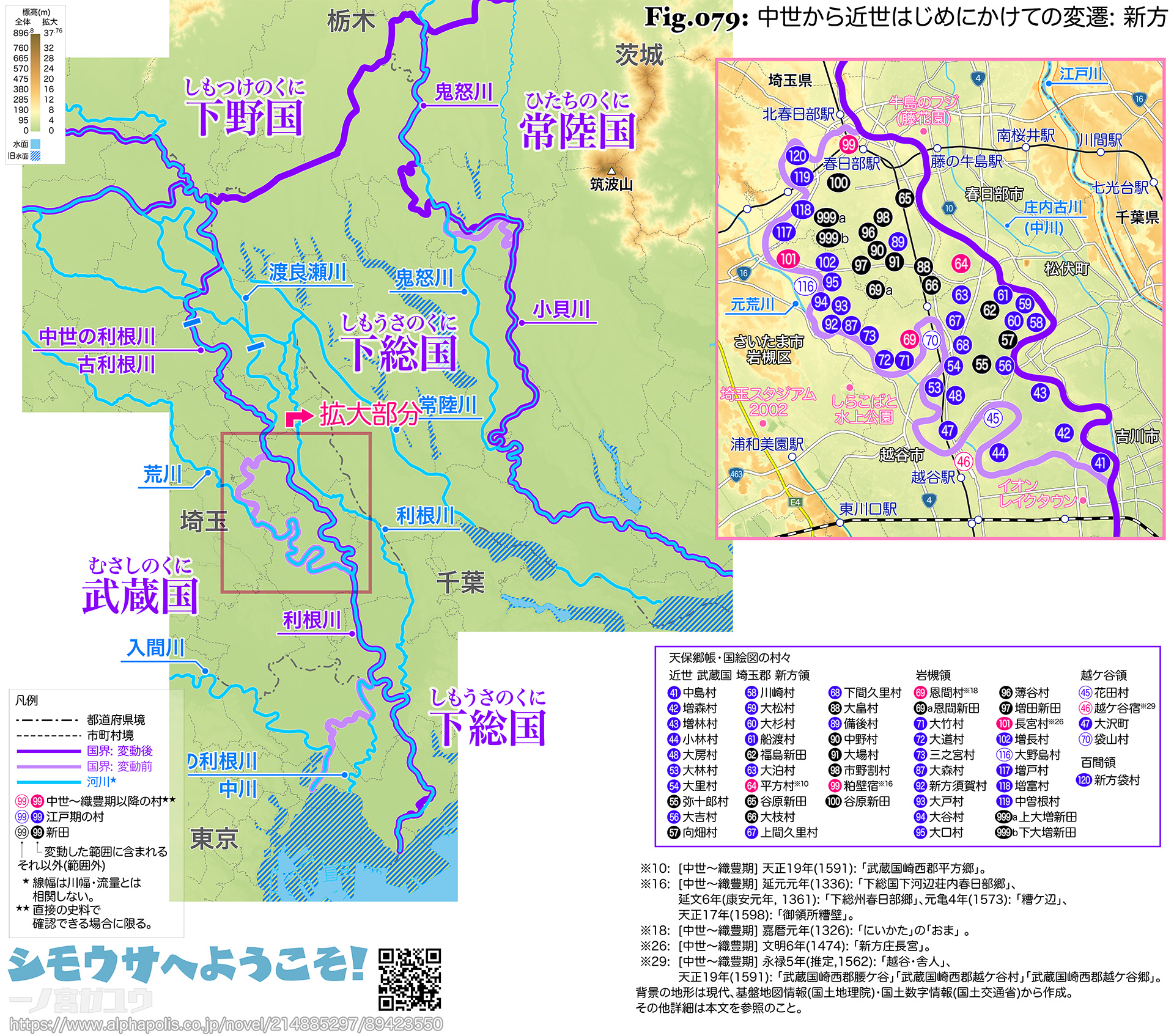

平安末期までに、下総国 葛飾郡から猿島郡にかけては広大な下河辺庄が成立した。広大であるのは未開発の荒れ地がそのままに取り残されていたからであり、利根川や渡良瀬川が乱流する文字どおりの氾濫原には、不安定な低湿地に無数の沼が散在していた。北部の台地上を野方、低地の河川流域を河辺と呼び、これらに対する新しい土地として古代の利根川 (古隅田川〜元荒川) と中世の利根川 (古利根川) の間が新方と呼ばれた、とされる (❉1)。

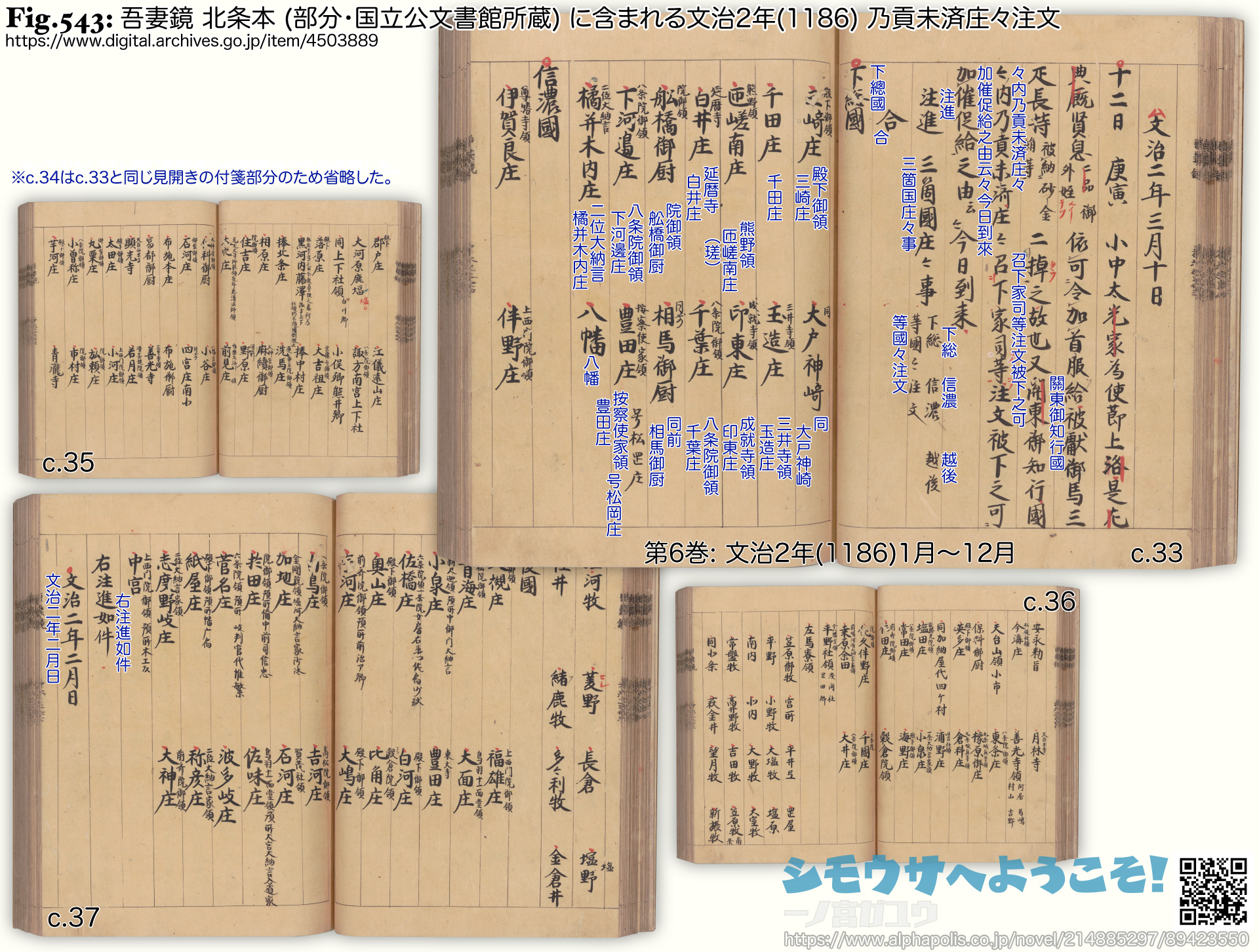

史料に初めてあらわれるのは久安2年(1146) 平常胤寄進状写 (❉2) で、相馬御厨の四至牓示として「西限下川邊境」が示されている。ただし単なる地名なのか、荘園の名称なのかはわからない。吾妻鏡には、文治2年(1186) 3月12日の記事に引用されている乃貢未済庄々注文 (同年 2月付) の下総国に「八条院御領 下河辺庄」があり、

文治4年(1188) 6月4日の記事に引用されている権右中弁定長朝臣奉書 (同年 5月12日付) にも八条院領に「下総国下河辺庄」がある。成立過程の詳細ははっきりしないが、弟の政義とともに吾妻鏡に頻出する下河辺行平が開発し、鳥羽天皇 (❉3) か美福門院 (❉4) に寄進して成立、八条院 (❉5) に継承されたととみられる。

文治4年(1188) 6月4日の記事に引用されている権右中弁定長朝臣奉書 (同年 5月12日付) にも八条院領に「下総国下河辺庄」がある。成立過程の詳細ははっきりしないが、弟の政義とともに吾妻鏡に頻出する下河辺行平が開発し、鳥羽天皇 (❉3) か美福門院 (❉4) に寄進して成立、八条院 (❉5) に継承されたととみられる。

八条院領は建暦元年(1137) 以後、春華門院 (❉6)・順徳天皇 (❉7) と受け継がれたが、承久の乱 (承久3年,1221) に関係して鎌倉幕府に一時没収されたのち、守貞親王 (❉8) に返還され、安嘉門院 (❉9) へ継承された。さらに弘安6年(1283) 安嘉門院が死去すると、亀山天皇 (❉10) がその遺領の獲得に成功して大覚寺統の財源根拠となった。嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録 (❉11) には「庁分」(八条院直轄領) として「下総国千葉庄」とともに「下河辺」が含まれる。八条院領はさらに後醍醐天皇 (南朝) へ継承されたが、その中に下河辺庄が含まれていたのかどうかは直接確認可能な史料がなく、わからない。

一方、門葉記に所収の妙香院庄園目録 (❉12) の「八条左大臣家遣領」に「下総国下川辺庄」があり、記載の形式から領家職 (下位の領有権) と考えられる。建暦元年(1211) 八条院が死去したとき、その遺志に基づいて所領の一部は九条良輔 (❉13) に譲られた。その中に含まれ、下河辺庄の本家職 (上位の領有権) は皇室に留保される一方で領家職は九条良輔に継承され、さらに妙香院に寄進されたとみられる。同じく門葉記に所収の、建武4年(1337) 妙香院門跡領并別相伝所領目録写 (❉14) にも「下総国 下河辺庄」が含まれる。

家譜によれば、下河辺行平の父・行義は小山政光の弟なので、隣接する当地を開発・独立して下河辺氏を名乗るようになったとみられる。鎌倉中期になると、幕府直轄地となって執権・北条氏から派生した金沢氏に支配は移ったと考えられ、さらに一部は称名寺に寄進されてその寺領となった。文永12年(1275) 金沢実時譲状 (❉14) によれば、実時は妻の藤原氏に「下総国下河辺庄前林・河妻両郷并平野村」を一代に限って譲っている。また、永仁2年(1294) 下河辺荘村々実検目録 (❉14) には前年に行われた実検に基づき「下河辺御庄下方内称名寺〻領村〻」が書き上げられている。なお、建武4年(1337) 妙香院門跡領并別相伝所領目録写 (❉14) には「地頭請所」とあり、領家の関与は完全に限定されている。鎌倉中期以降は実質的には荘園としての形態を失い、武家による支配論理に組み込まれたと考えられる。

鎌倉幕府の滅亡後は、称名寺領以外は鎌倉府の御料所 (直轄地) となって、隣接する太田庄とともに大部分が小山氏にあてがわれたと考えられる。小山氏所領目録案 (❉14) には下総国の所領として「下河辺庄 付新方・幸嶋下庄・大方郷」(中黒は筆者が調整した) が含まれている。頼印大僧正行状絵詞の至徳3年(1386) 5月14日の記事 (❉15) によれば、小山義政の乱 (天授6年/康暦2年〜弘和2年/永徳2年,1380〜1382) 後はいったん室町幕府に没収され、のち鎌倉府の直轄地になった。延元元年(1336) 後醍醐天皇輪旨写 (❉14) によれば「□□国下河辺荘内春日部郷地頭職」(□□国 = 下総国) が春日部氏に与えられている。小山氏所領目録案でも新方は区別されているので、南北朝期は新方をはじめとして南朝が支配した部分も混在していたようだ。

新方が武蔵国として把握されるようになった具体的な経緯や時期は明らかではないが、古代の利根川 (古隅田川〜元荒川) の流量が減少するにしたがって、西側との地理的一体性が増していったためと考えられる。特に戦国期に入ってからは岩付 (岩槻) の太田氏・後北条氏 (小田原北条氏) の勢力下に引き込まれたと考えられ、近世中期から後期にかけての地誌「大沢猫の爪」(❉16) では新方を武蔵国の側から見て「新しい地」の意味としている。ただし「新方」はそもそも明確な定義がある言葉でもなく、その範囲は時代によっても異なるものだったかと想像される。江戸期の「新方領」は古代の利根川 (古隅田川〜元荒川) と中世の利根川 (古利根川) で画される地域の東部だけで、西部は「岩槻領」となっている。

直接的な史料で国界の変動を確認できるのは江戸期に入ってからで、慶長17年(1612) 長宮村 大光寺領の検地帳 (❉17) の表紙には「武州新方之庄長宮」とある。新編武蔵風土記稿によれば、同じ慶長17年(1612) に大竹・大森・新方須賀・大戸・大谷・大口・増長の各村でも検地があったとされる。これらはすべて近世 岩槻領だが、慶長18年(1613) 大畠村御年貢可納割付(❉18) の存在から、前提として新方領の大畑村でも検地が行われたことがわかる。ほかの各村も同時期と考えていいだろう。

ほかの史料もあげておく。これを見てもわかるように、葛西と同様、曖昧化・混乱は先行して発生しており、慶長17年(1612) は支配者による決定を前提とする国郡が確定した時点である。

| ‣ | 慶長17年(1612) 関東八州真言宗連判留書 (❉19) では景勝院の所在地を「武州新方糟壁」としている。同書には依然として「下総国下河辺 (下川辺)」の地名も残るので、明確に区別されている。 |

| ‣ | 天正19年(1591) 平方林西寺 寺領朱印状 (❉20) では寺院所在地が「武蔵国崎西郡平方郷」となっている。 |

| ‣ | 慶安元年(1648) 大泊安国寺宛 寺領朱印状 (❉20) では寺院所在地が「武蔵国葛飾郡大泊村」、貞享2年(1685) の朱印状では「武蔵国埼玉郡大泊村」となっている。 |

| ‣ | 慶安元年(1648) 大房浄光寺 寺領朱印状 (❉20) では寺院所在地が「武蔵国葛飾郡大房村」、貞享2年(1685) の朱印状では「武蔵国埼玉郡大房村」となっている。 |

| ‣ | 寛文4年(1664) 阿部正春宛領知判物・目録 (❉21) では、「下総国 葛飾郡之内 拾五箇村」として 恩間村・大竹村・大道村・三野宮村・大森村・新方須賀村・大戸村・大谷村・大口村・長宮村・増長村・増戸村・増富村・中曽根村・新方袋村が含まれる。 |

| ❉1: | 春日部市史 第6巻 通史編1(1994)・幸手市史 通史編1(2002) ほか。 |

| ❉2: | 取手市史 古代中世史料編(1986) 所収。 |

| ❉3: | 鳥羽上皇・鳥羽院、康和5年〜保元元年(1103〜1156)。 |

| ❉4: | 藤原得子、永久5年〜永暦元年(1117〜1160)。 |

| ❉5: | 暲子内親王、保延3年〜建暦元年(1137〜1211)。 |

| ❉6: | 昇子内親王、建久6年〜建暦元年(1195〜1211)。 |

| ❉7: | 順徳院、建久8年〜仁治3年(1197〜1242年)。 |

| ❉8: | 後高倉上皇・後高倉院、治承3年〜貞応2年(1179〜1223)。 |

| ❉9: | 邦子内親王、承元3年〜弘安6年(1207〜1283)。 |

| ❉10: | 亀山上皇・亀山院、建長元年〜嘉元3年(1249-1305)。 |

| ❉11: | 後述。 |

| ❉12: | 摂津市史 史料編1 考古編・古代編・中世編・近世編1(1984) 所収。 |

| ❉13: | 文治元年〜建保6年(1185-1218)。 |

| ❉14: | 春日部市史 第2巻 古代・中世史料編(1989) 所収。 |

| ❉15: | 古河市史 資料 中世編(1981)。 |

| ❉16: | 越谷市史 第4巻 史料2(1974) 所収、著者は大沢町の福井権右衛門。新方領の説明として「西ハ古利根川、東ハ元荒川の内を武州埼玉郡ニ付属せしゆへ新しき方と云を以て、領名とせし也」(句読点と一部送り仮名は筆者が補った) とある。 |

| ❉17: | 大光寺領検地帳、岩槻市史 近世史料編4 地方史料 下(1982) 所収。 |

| ❉18: | 春日部市史 第3巻 近世史料編4(1987) 所収。 |

| ❉19: | 鷲宮町史 史料3 中世(1982) 所収。 |

| ❉20: | 越谷市史 第3巻 史料1(1973) 所収。 |

| ❉21: | 寛文朱印留 上(1980) 所収。 |

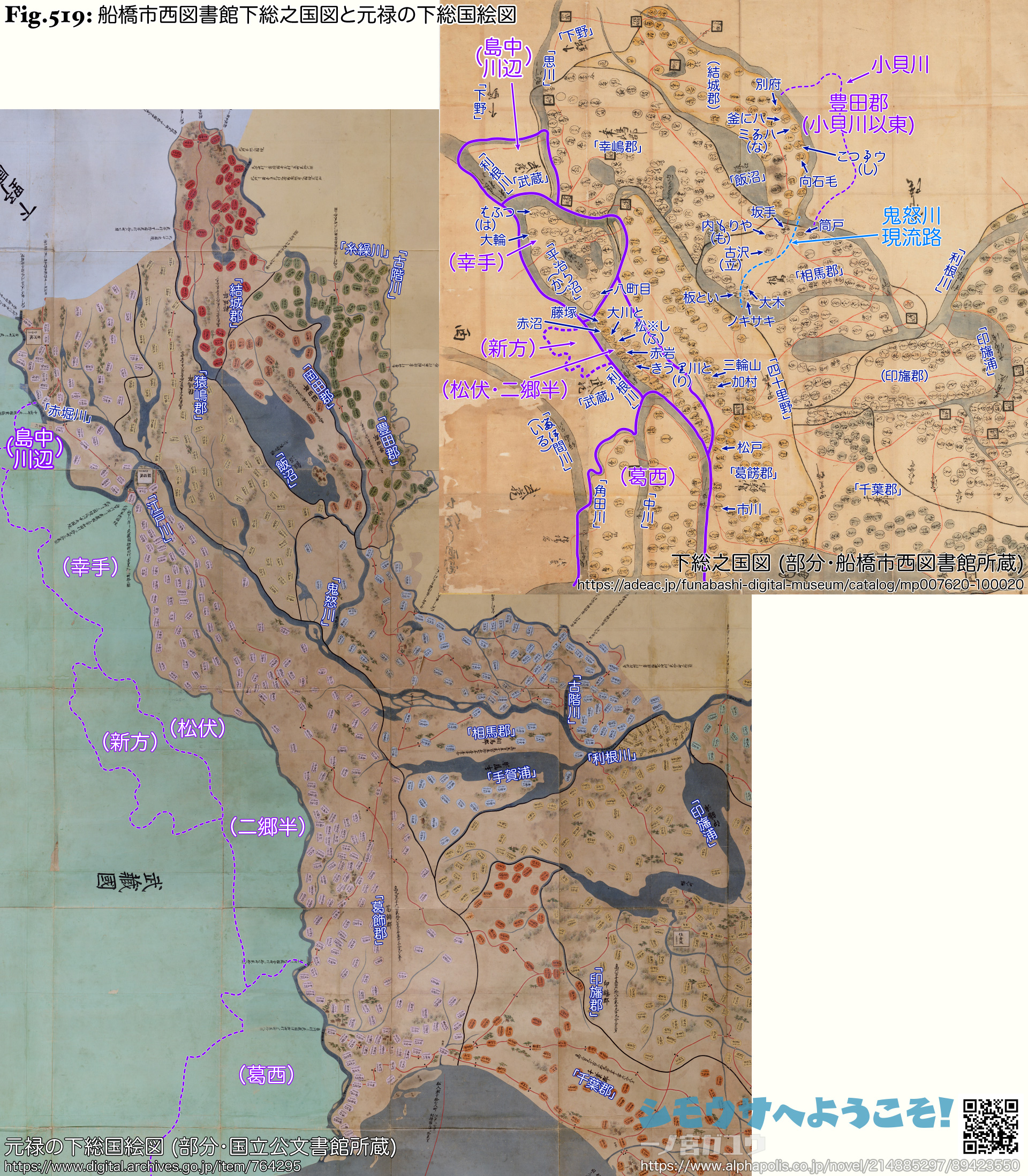

船橋市西図書館蔵・デジタル公開の国絵図に「下総之国図」があり、幸手市史 通史編1(2002) で分析が試みられている。作成の目的・経緯などは一切不明だが、描かれている内容から元和年間(1615〜1624) までに作成されたものの写しと同史は考えている。

船橋市西図書館蔵 下総之国図には新方地域は含まれない。

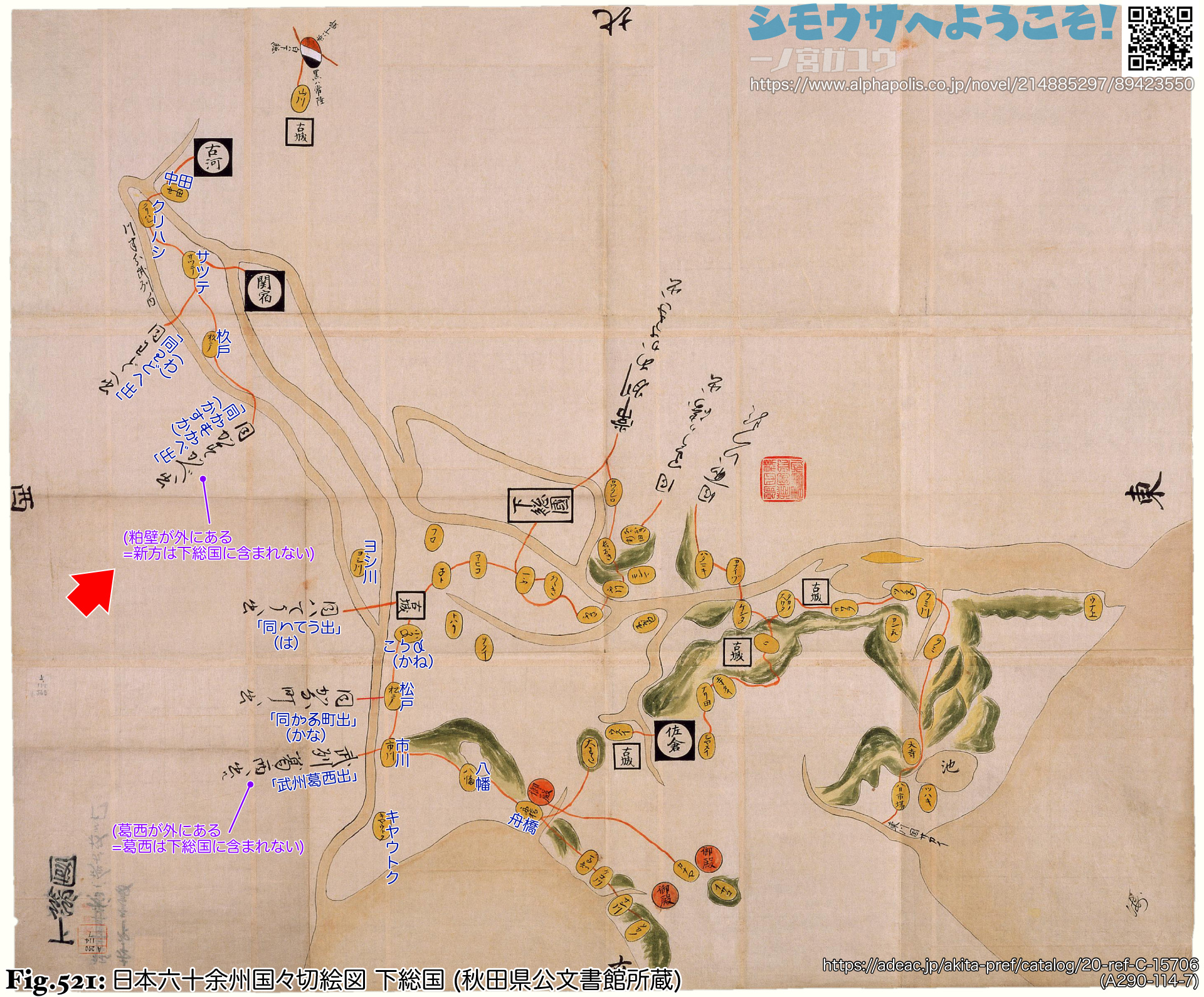

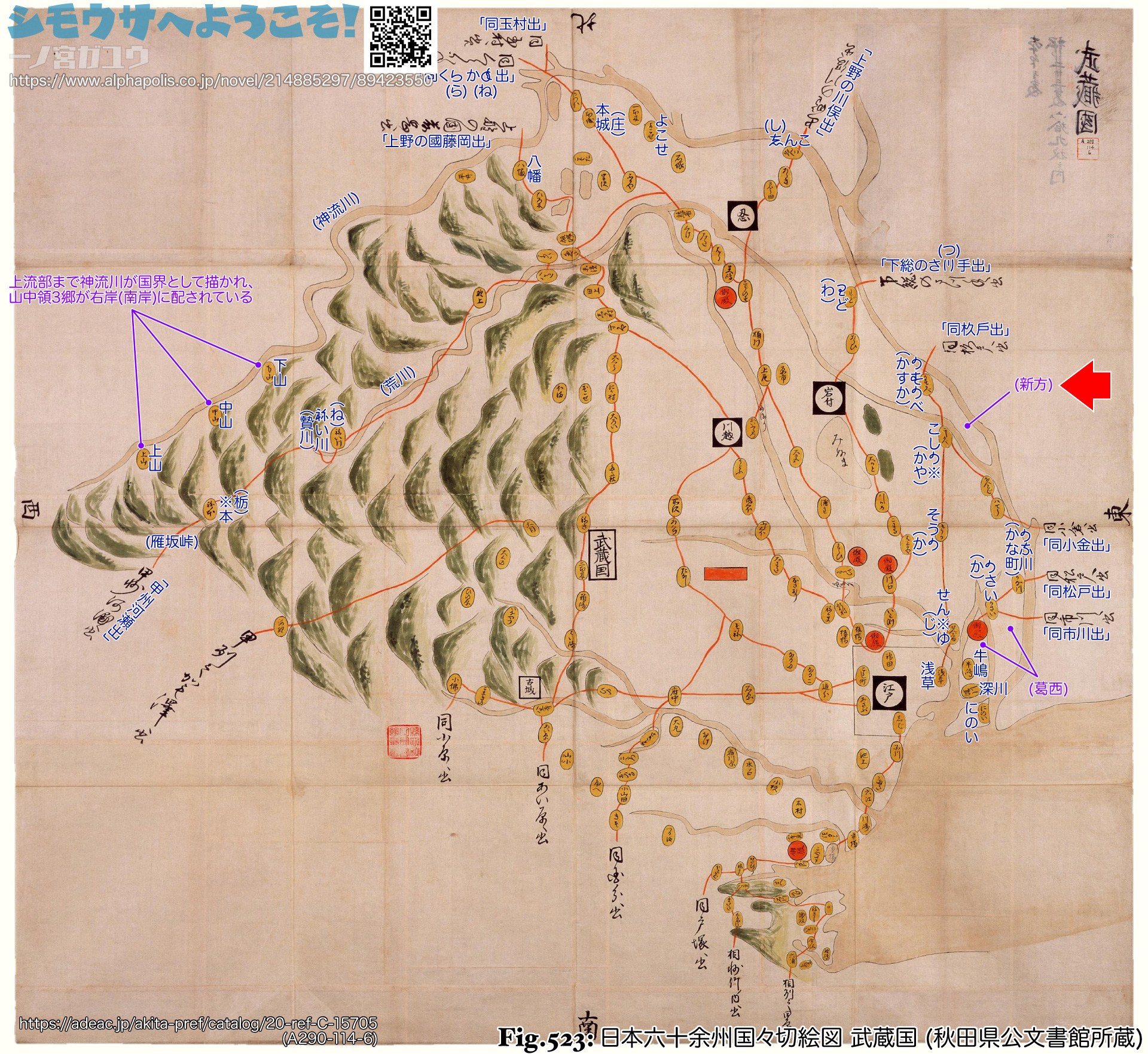

秋田県公文書館に現存し、同館がデジタル公開する国絵図。寛永10年(1633) 徳川政権 (江戸幕府) が派遣した巡見使によって集められたもの (寛永10年国絵図) の縮写図と推定されている (❉22)。秋田県公文書館のほか、山口県文書館の毛利家文庫にも同じものがあり、部分的には熊本大学附属図書館の永育文庫と東京大学総合図書館の南葵文庫にも現存するといい (❉23)、岡山大学の池田家文庫ではほぼすべて揃ったもの (❉24) がデジタル公開されている。非常に簡略化されているため得られる情報は限定されるが、正保国絵図に先行する国絵図であって、かつ 68国すべてが揃うため貴重である。

日本六十余州国々切絵図 (❉25)(❉26) では武蔵国に新方地域が含まれ、下総国には含まれない。

下総国では日光街道に相当する道筋に北から「古河」「中田」「栗橋」「幸手」「杉戸」があり、さらに南下したころで川を渡って「同春日部へ出る」(同 = 武州)、とある。

下総国では日光街道に相当する道筋に北から「古河」「中田」「栗橋」「幸手」「杉戸」があり、さらに南下したころで川を渡って「同春日部へ出る」(同 = 武州)、とある。

武蔵国では「同杉戸へ出る」(同 = 下総) とあるところから日光街道がはじまり、すぐに「春日部」がある。つまり国界は中世の利根川であり、新方は武蔵国に含められている。

武蔵国では「同杉戸へ出る」(同 = 下総) とあるところから日光街道がはじまり、すぐに「春日部」がある。つまり国界は中世の利根川であり、新方は武蔵国に含められている。

| ❉22: | 「寛永国絵図の縮写図とみられる『日本六十八州縮写国絵図』」(1995, 川村, 歴史地理学 第176号)・「『日本六十余州国々切絵図』の地域史的考察」(1998、白井、駿台史学 第104号)。 |

| ❉23: | どれも川村・白井の論考発表時点の名称。 |

| ❉24: | 池田家文庫では「日本六十余州国々切絵図」としてまとめられているわけではないので正確にはわからないが、おそらく尾張・播磨の 2国が欠けている。 |

| ❉25: | 秋田県公文書館所蔵のものは、下総国が A290-114-7「日本六十余州国々切絵図 下総国」、武蔵国が A290-114-6「日本六十余州国々切絵図 武蔵国」。「出版、出版物への掲載、放映については申請が必要」とあるが、Webコンテンツで引用する場合の制限は見当たらなかった。 |

| ❉26: | 岡山大学附属図書館 池田家文庫所蔵のものは、下総国 T1-75「〔下総国絵図〕」が、武蔵国が T1-83「〔武蔵国絵図〕」。「画像の利用について」に「データの無断転載や再配付は禁止します」とあるほか「利用案内・手続」による限り制約が大きいため、本稿では引用していない。 |

下河辺庄を本拠とした家系。吾妻鏡にその動向が伝わるが、建長2年(1250) 以後の消息は不明。また下河辺庄への関与も以降は確認できない。

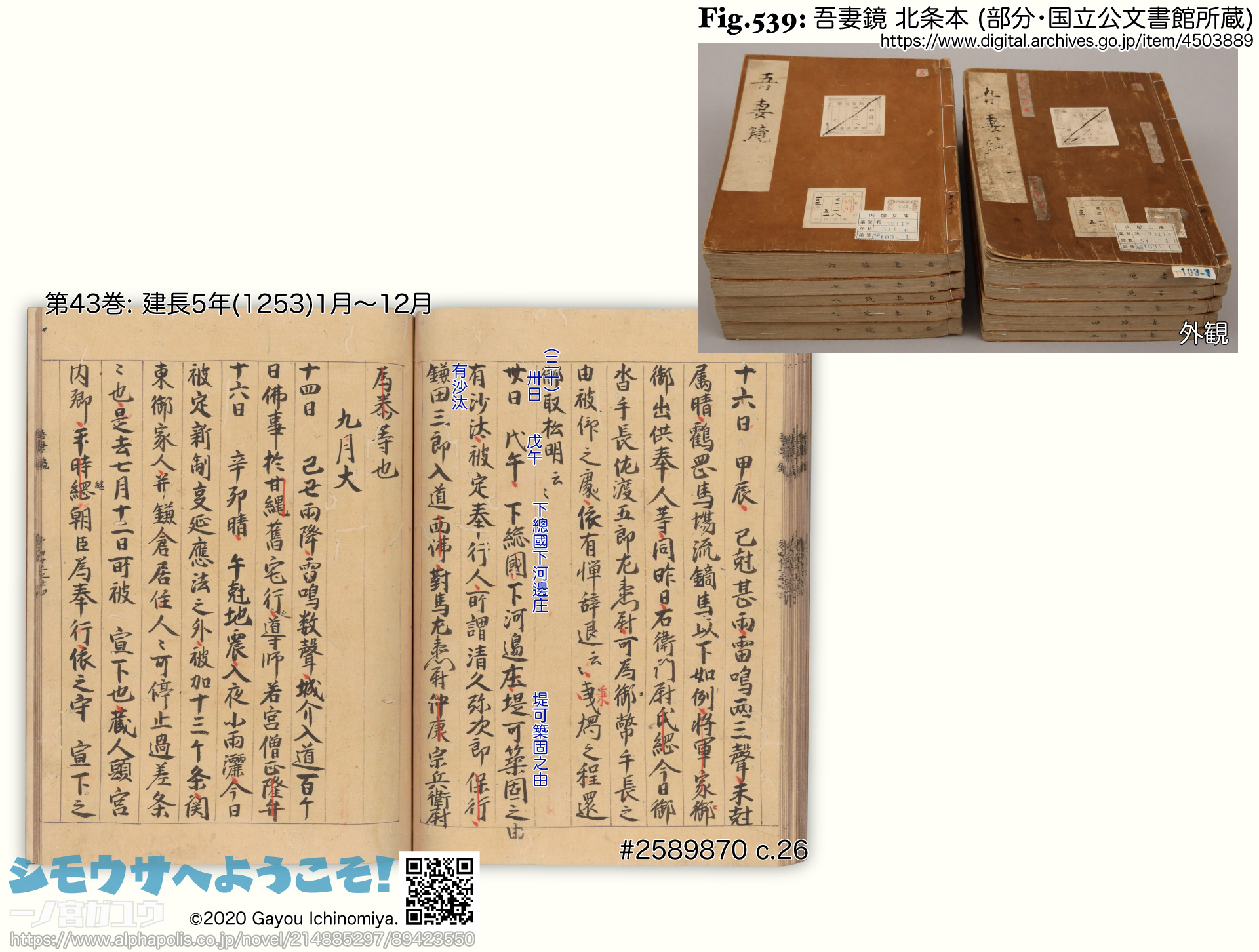

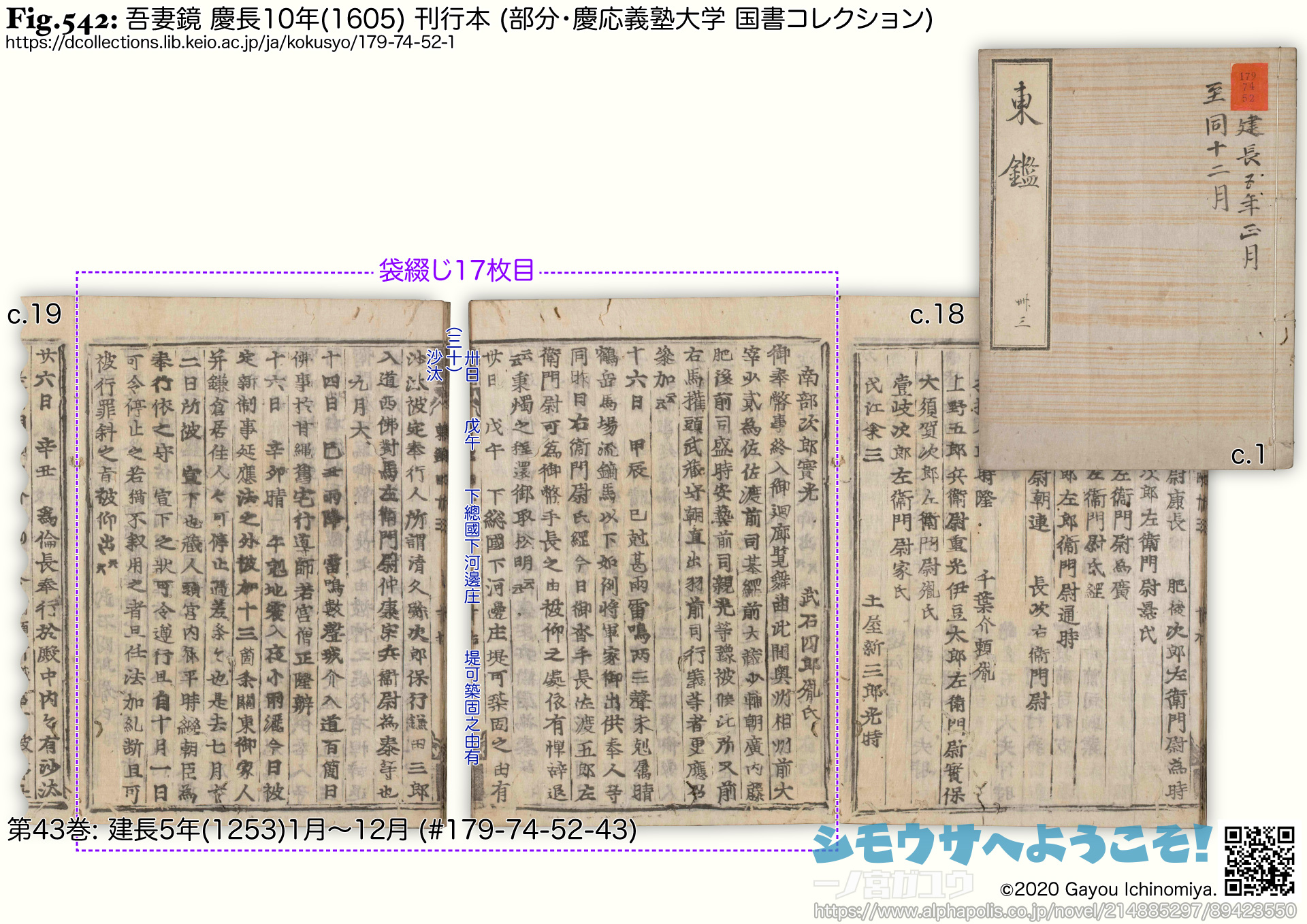

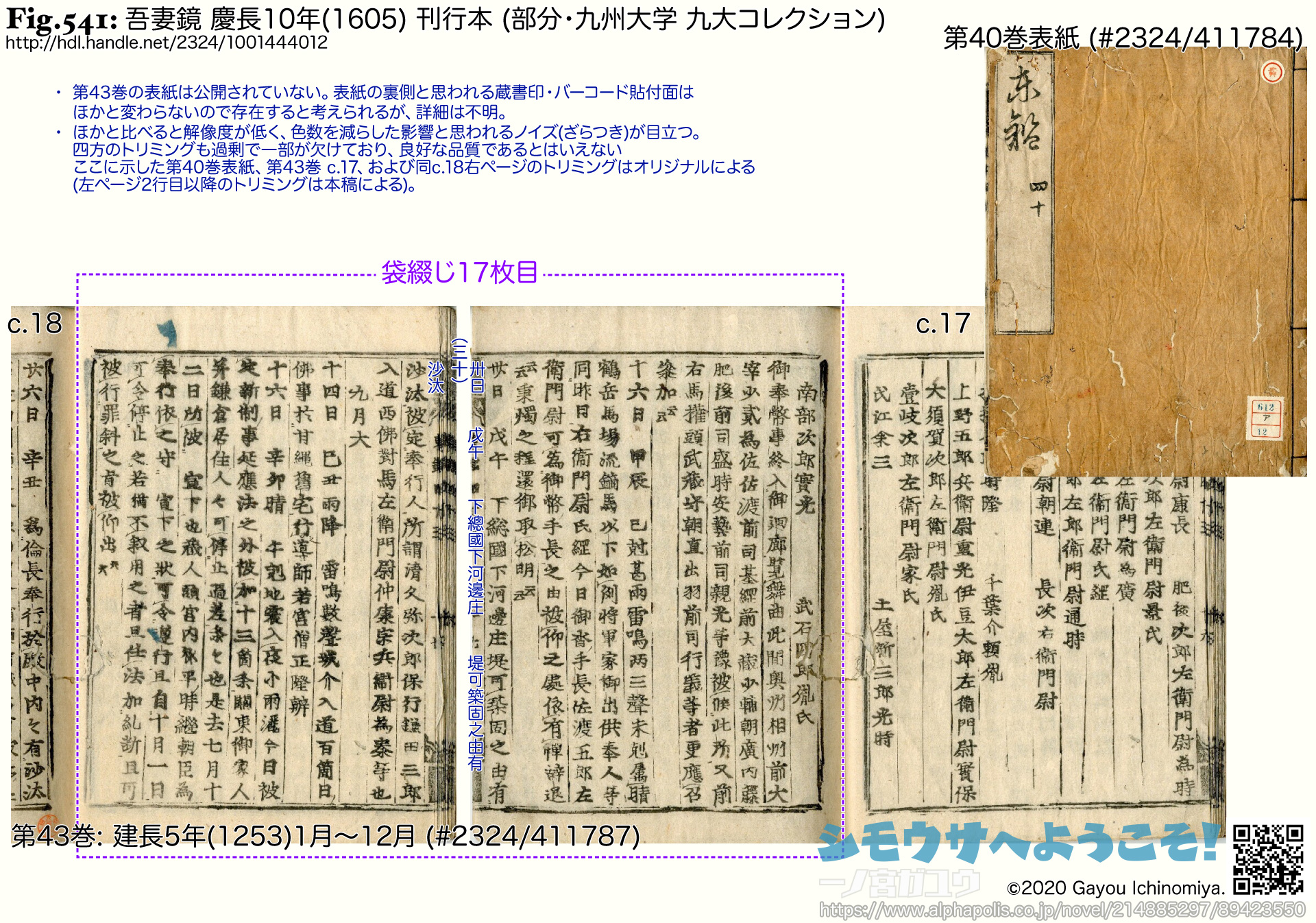

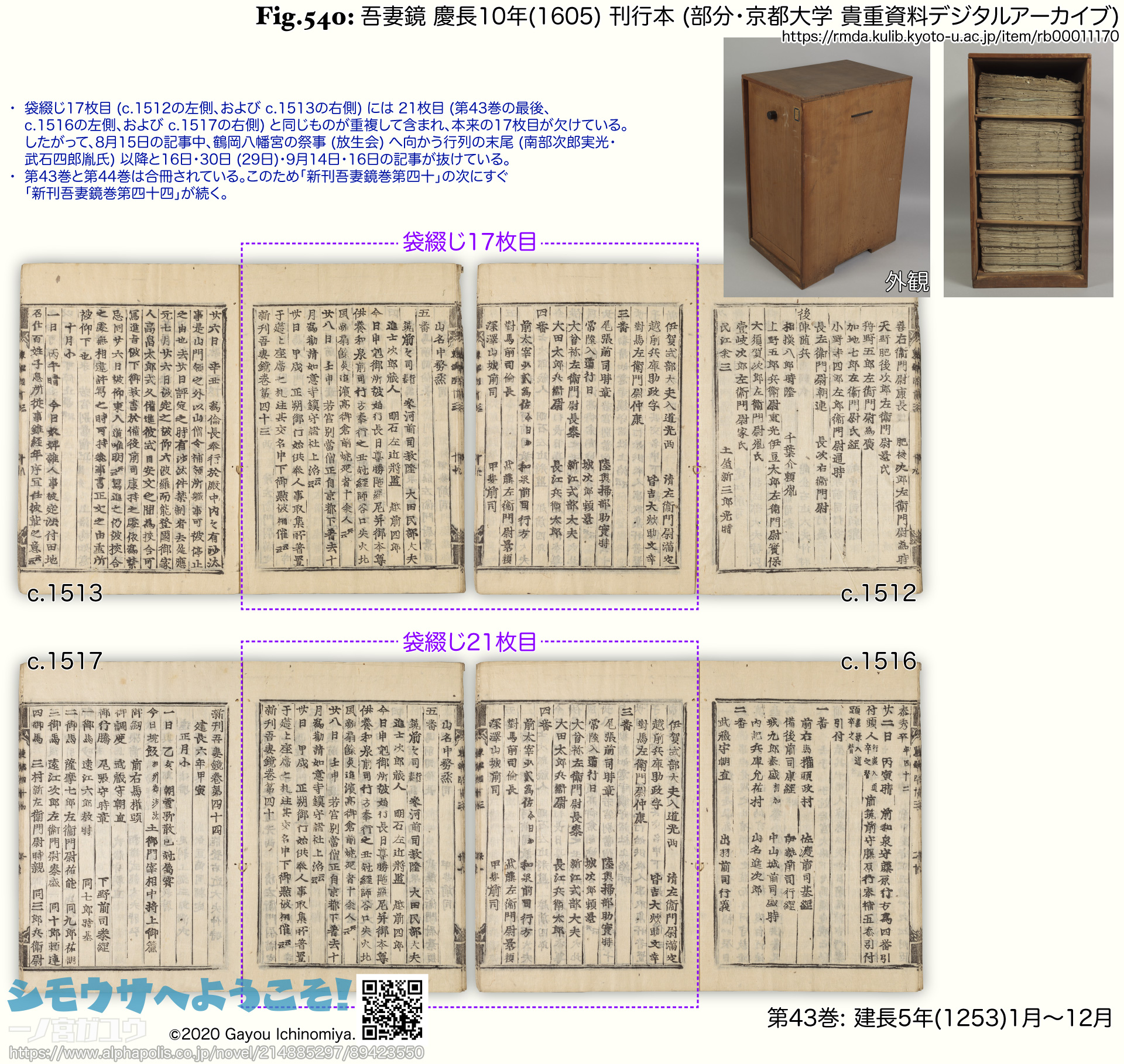

鎌倉幕府の歴史書。治承4年(1180) から文永3年(1266) まで、将軍ごとに編年体でまとめられている。最終的には 13世紀末から14世紀はじめの成立とされるが、前半はより早い成立とされる場合もある。どちらにせよ、正式な巻数や完成したかどうかは不明。意図的とみられる事実誤認や、当初からか後代によるものか不明の欠落もあることから扱いには注意が必要だが、鎌倉幕府前半期の通史や武家社会・政治を研究する上で重要な史料。

いくつかの系統があるが、「北条本」と呼ばれる後北条氏 (小田原北条氏) に由来する写本、またはこれを中核とする一群が早くから普及した (❉27)。

これは慶長10年(1605) 徳川家康の命で刊行されたあと、寛永3年(1626) これに訓点・読み仮名を施した上で明らかな誤植が改められたものが刊行され、さらに寛文8年(1668) それを読み下したものが刊行されたことによる。北条本は国立公文書館所蔵・公開 (#4503889)、慶長10年(1605) 刊行本は国立公文書館 (#3146450) のほか、慶応義塾大学 (国書コレクション#179-74-52-1)・九州大学 (九大コレクション#1001444012)・京都大学 (貴重資料デジタルアーカイブ#RB00011170) などで所蔵・公開されている。

これは慶長10年(1605) 徳川家康の命で刊行されたあと、寛永3年(1626) これに訓点・読み仮名を施した上で明らかな誤植が改められたものが刊行され、さらに寛文8年(1668) それを読み下したものが刊行されたことによる。北条本は国立公文書館所蔵・公開 (#4503889)、慶長10年(1605) 刊行本は国立公文書館 (#3146450) のほか、慶応義塾大学 (国書コレクション#179-74-52-1)・九州大学 (九大コレクション#1001444012)・京都大学 (貴重資料デジタルアーカイブ#RB00011170) などで所蔵・公開されている。

寛永3年(1626) と寛文8年(1668) の刊行本は広く普及したため各地に現存する。北条本のほかには差分が「東鑑脱漏」などとして刊行された「島津本」や、近代に入ってからその存在が知られることになった「吉川本」が主なものとしてある。

寛永3年(1626) と寛文8年(1668) の刊行本は広く普及したため各地に現存する。北条本のほかには差分が「東鑑脱漏」などとして刊行された「島津本」や、近代に入ってからその存在が知られることになった「吉川本」が主なものとしてある。

北条氏 (執権北条氏) 派生の家系。兄にあたる鎌倉幕府 第3代執権 北条泰時から武蔵国 六浦庄を与えられた北条実泰が祖とされるが、実質的にはその子、実時からともされる。六浦庄の本来の中心地は六浦郷だが、実時が称名寺を創建し、その子孫が屋敷を構えてからは金沢郷がその中核となったという。

現在も横浜市 金沢区にある寺院。北条実時が建立した念仏堂が起源とされ、同じく実時の創建と伝わる金沢文庫も境内にある。金沢文庫は北条氏の滅亡とともに衰退し、蔵書は散逸した。

扇谷上杉氏に仕えた鎌倉〜室町期の家系、江戸城を築いた太田資長 (道潅) が有名。

文字どおりに八条院 (暲子内親王) の所領 (荘園群)。父・鳥羽天皇と、さらに母・美福門院の遺領を受け継いで成立した。承久3年(1221) 八条院遺跡御願寺荘々等目録 (❉28) によれば、この時点で「庁分御領」77箇所・「安楽寿院領」48箇所・「歓喜光院領」26箇所など合計219箇所にも及ぶ。

承久3年(1221) 時点 (八条院遺跡御願寺荘々等目録)

| ‣ | 庁文御領 (直轄): 77箇所 |

| ‣ | 安楽寿院領: 48箇所 |

| ‣ | 歓喜光院領: 26箇所 |

| ‣ | 蓮華心院領: 15箇所 |

| ‣ | 智恵光院領: 5箇所 |

| ‣ | 真如院領: 10箇所 |

| ‣ | 弘誓院領: 8箇所 |

| ‣ | 禅林寺今熊野社領: 3箇所 |

| ‣ | 新御領: 2箇所 |

| ‣ | 京御領: 21箇所 |

| ‣ | 御祈祷所: 4箇所 |

本文と重複する部分もあるが、あらためてその継承の過程を整理すると全体としては以下のようになる。なお人物に続く年 (月日) は参考のため生没年 (月日) を示したものであり、継承の時期を示すものではない。また本家職・領家職等どのような権利であるのかはそれぞれである。

① 八条院 (暲子内親王): 保延3年(1137)〜建暦元年(1211) 6月26日、所領目録: 安元2年(1176) 2月: 八条院領目録 (❉29)。

① → ② 玉葉の建久7年(1196) 1月14日の記事に「八条院御悩、為危急」によりその遺志を示した出来事が書かれている (❉30)(❉31)。それによれば、安楽寿院領・歓喜光院領等は春華門院 (昇子内親王)、庁分は九条良輔に分け与える以外は「姫宮」にそれぞれ譲るが、以仁王 (❉32) の娘に一期のあととする、とされた。もっとも八条院はその後快復したので、結局この時点で相続は行われなかったと考えられる。なお「姫君」が誰であるのかのほか、文章全体についても解釈は分かれ、また置文 (遺言書、死後に発効) に相当するものではなく、譲状 (譲渡書、すぐに発効) に相当するものと捉えた場合、相続 (譲渡) の時期はまったく異なる (❉31)。

② 春華門院 (昇子内親王): 建久6年(1195)〜建暦元年(1211) 11月8日、庁分の一部は九条良輔。

③ 順徳天皇: 建久8年〜仁治3年(1197〜1242年)。

③ → ④ 吾妻鏡の承久3年(1221) 7月8日の記事に「持明院入道親王 (守貞) 御治世あるべし (持明院入道親王 (守貞) 可有御治世)」、武家年代記 (❉33) に「承久三年、先院の御領の所々をもって、ことごとく後高倉院に進めらる、ただし武家要用の時は返し給うべき由 (承久三年 以先院御領所々、悉被進高倉院、但武家要用之時者可返給之由)」(『高倉院』の前に『後脱カ』の校訂注記がある) とあって、承久の乱に関係して没収された八条院領は、その「御治世」となった守貞親王 (後高倉院) に返却された。八条院遺跡御願寺荘々等目録にも冒頭に「自関東被進 後高倉院、八条院御遺跡御願寺庄々等目録」とある。

④守貞親王 (後高倉院): 治承3年〜貞応2年(1179〜1223)。

⑤安嘉門院 (邦子内親王): 承元3年〜弘安6年(1207〜1283)。

⑤ → ⑦ 安嘉門院は遺志を示すことなく死去したらしく、遺領の処遇が問題となったが、勘仲記の弘安6年(1283) 11月21日の記事 (❉34) に「新三位永康卿関東より上洛、安嘉門院御遺跡、上皇御管領あるべくのよし、計り申す (新三位永康卿自關東上洛、安嘉門院御遺蹟、上皇可有御管領之由、計申)」「室町院御譲得といえども、すでにもって相違う (室町院雖得御讓、已以相違)」とあり、室町院が継承するものとした決定が破棄され、亀山天皇 (亀山院) がこれを得ることに成功した。なお亀山天皇が鎌倉幕府の意向を諮ったのは、承久3年(1221) に八条院領が皇室領として返却されたときに決定権が鎌倉幕府に留保されたためであり、また幕府の決定は両統迭立のなか、すでに長講堂領 (八条院領と並ぶ大規模な皇室領) を確保していた持明院統とのバランスを取ったためと考えられている (❉35)。

⑦ 亀山天皇 (亀山院): 建長元年〜嘉元3年(1249〜1305)。

⑦ → ⑧ 亀山天皇の所領は、八条院領以外も含めて分割され継承された。嘉元3年(1305) 7月20日・7月26日・8月28日の 3回に分けて処分は行われ、亀山上皇処分状案 (❉36) によれば、八条院領のうち庁分は後宇多天皇、「越前国小山庄」を除く安楽寿院領と「大和国波多小北庄」を除く歓喜光院領は恒明親王、小山庄・波多小北庄は昭慶門院 (憙子内親王) (❉37) に継承され、蓮華心院領以下は個別に継承された。所領単位別では、安楽寿院領はすべて (八条院遺跡御願寺荘々等目録 48箇所 → 大覚寺統所領目録 48箇所)、庁分・歓喜光院は大部分 (77 → 64、26 → 23) が維持された。後者の減少分がどの段階によるものかは不明。

⑧ 後宇多天皇 (庁分): 文永4年〜正中元年 (1267〜1324)・恒明親王 (安楽寿院領・歓喜光院領): 嘉元元年〜観応2年・正平6年 (1303〜1351)、所領目録: 嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録。

全体を網羅する目録は嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録が最後であり、以降の状況はそれぞれである。ほとんどが後醍醐天皇に継承されて南朝の財源根拠となったと考えられるが、一方で南北朝期の混乱を通じて解体が進み、室町期を迎えるころにはその実態を失ったかと思われる。

竹内文平氏旧蔵文書。「御領目録」で始まり、承久3年(1221) 八条院遺跡御願寺荘々等目録と共通する「庁分」「安楽寿院」「歓喜光院」など膨大な量の所領が記載されたあと、「右、所々御管領あるべくの由、院宣候うところなり。この旨をもって、昭慶門院に申し入らしめ給うべし、よって執達くだんのごとし (右、所々可有御管領之由、院宣所候也、以此旨、可令申入昭慶門院給、仍執達如件)」で受け、「嘉元四年六月十二日」を含む奥書と追記で終わる文書である。先行する研究を踏まえた野口 (❉38) の詳細な分析によって大覚寺統全体の所領目録であることが確認されたが、これ以前のほとんどの文献では昭慶門院 (憙子内親王) の所領目録であると解釈され、多くは「昭慶門院御領目録」「昭慶門院 (憙子内親王) 御領目録」という名称で参照されてきた。したがってそれらの文献では、目録に含まれる各荘園は昭慶門院に継承されたことになっている。野口は「八条院系女院領について述べる際には、必ずと言っていいほど用いられてきた」が「目録という史料の便利さから」「充分な史料批判がなされないまま、利用されてきた」と評価する。

より正確にいえば、奥書直前の内容から文書全体については院宣であり、その中に大覚寺統所領目録があったことになる。この文書は前欠のため、なぜ大覚寺統の所領全体を示さなければならなかったかはわからない。「永嘉門院使家知申状」(永嘉門院使薩摩前司家知申状) については後述する。

| ❉27: | 全訳吾妻鏡 第1巻(1976) の解題、および寛永版影印 振り仮名つき吾妻鏡 附東鏡脱漏(1976) の解題。 |

| ❉28: | 兵庫県史 史料編 中世7 石清水文書他(1993) 所収。 |

| ❉29: | 藤井寺市史 第4巻 史料編2 下(1985) 所収。 |

| ❉30: | 玉葉 第三(1907)。 |

| ❉31: | 八条院領の伝領過程をめぐって(1997, 龍野, 同 第49号)。 |

| ❉32: | 仁平元年〜治承4年(1151〜1180)。 |

| ❉33: | 大日本史料 第4編之16(1918) 所収。 |

| ❉34: | 史料大成 26 勘仲記1(1936)。 |

| ❉35: | 荘園の研究(1939)、中村直勝著作集 第4巻(1979) 所収。 |

| ❉36: | 兵庫県史 史料編 中世9・古代補遺(1997) 所収。 |

| ❉37: | 文永10年〜元亨4年(1273〜1324)。名の読みは日本史人名辞典(1904/1975, 栗嶋) による。 |

| ❉38: | 安嘉門院と女院領荘園(2000, 野口, 日本史研究 456) |

八条院領に関係して、室町院領の継承過程を同じように整理すると全体としては以下のようになる。

④ → ⑤ 守貞親王 (後高倉院) から式乾門院 (利子内親王) に、八条院領ではない何らかの所領が継承される。この時点の目録は知られていないため内訳は不明。

⑤ 式乾門院 (利子内親王): 建久8年〜建長3年(1197〜1251)。

⑤ → ⑥ 元亨4年(1324) 2月5日 関東御教書案 (❉40)(❉41) (御教書A、とする) から参照される室町院遺領事書案 (❉42) (事書A、とする) によれば、建長元年(1249) 式乾門院はその所領について、室町院 (暉子内親王) 一期のあと中書王 (宗尊親王)(❉39) に継承するものとした。

⑥ 室町院 (暉子内親王): 安貞2年〜正安2年(1228〜1300)。

⑥ → ⑦ 中書王は文永11年(1174) 死去し、室町院も遺志を示すことなく死去したらしく、やはり遺領の処遇が問題となった。事書B と実躬卿記の正安4年(1302) 8月29日・9月1日の記事 (❉43) によれば、正安4年(1302) 幕府の裁定によって伏見天皇 (伏見院、持明院統)・亀山天皇 (亀山院、大覚寺統) で折半された。持明院統の目録は年月日不詳の室町院所領目録案 (❉43)、大覚寺統の目録は大覚寺統所領目録の「室町院御領」であり、この 2つを合わせたものが「室町院領」ということになる。数え方によるが持明院統 81箇所・大覚寺統 52箇所であり (❉44)、合計は 133箇所となる。

⑦伏見天皇 (伏見院): 文永2年〜正和6年(1265〜1317)・亀山天皇 (亀山院): 建長元年〜嘉元3年(1249〜1305)。

⑦ → ⑧ (大覚寺統分) 亀山天皇領の処遇は八条院領と変わらないが、ほとんどが個別の継承であり、まとまっているものは、嘉元3年(1305) 亀山上皇処分状案で「禁裏」(後二条天皇 (❉45) に譲られた「備前国長田庄」 (❉46) 「摂津位倍庄」(❉47)「阿波国福井庄」(❉48)「越後国佐橋圧」(❉49)、持明院統の後伏見上皇 (❉50) に「新院御分」として譲られた「播磨国多可庄」(❉51)「丹波国栗村東西庄」(❉52)「遠江国飯田庄」(❉53)「美濃国麻績牧」(❉54)「備中国渋江庄」(❉55)、および嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録の「室町院御領」に「親王御分」と付記されて含まれる「紀伊 直河庄」「伊賀 豊高庄」「近江 田中庄」「武蔵 河越庄」「八木岡庄」「和泉 坂平庄」「河内 江泉村」くらいかと思われる。

式乾門院の遺志では、室町院一期のあと宗尊親王 (中書王) がその所領を継承することになっていたが、宗尊親王は室町院よりも早く文永11年(1174) に死去した。このため正安2年(1300) に室町院が死去した際、宗尊親王の子である永嘉門院 (瑞子女王)(❉56) は室町院の所領を継承する権利を主張し、事書A によれば正安3年(1301) いったんは獲得に成功した。年月日不詳の室町院遣領置文案 (❉43) によれば、室町院には式乾門院から継承した所領 (式乾門院領、『女院一期御管領分』) 以外にも所領 (『女院御永領分』) があって、これについては式乾門院の遺志とは関係がないので伏見天皇・亀山天皇で折半された。しかし正安4年(1302) になって、伏見天皇側から「建長元年御讓状においては、同二年これを破り奇(棄)てられ (於建長元年御讓状者、同二年被奇破之)」たとの指摘があり、そうである以上は「室町院永代御領たるべしの由 (室町院可為永代御領之由)」となって永嘉門院の権利は否定され、式乾門院領もあらためて伏見天皇・亀山天皇で折半された。正応6年(1293) 6月5日 室町院置文案 (❉43) がこのとき効果を発揮したのかどうかは不明。なおここからわかるように、室町院領すなわち式乾門院領ではない。室町院遣領置文案では「室町院御管領百余个所」に対して永嘉門院から「五十个所御領取返」したとあるので、過半が式乾門院領だったと考えられる。

永嘉門院は元亨3年(1322) になって再び権利を主張した。ここまで参照してきた事書A もこのときに作成されたものであって、前段として正安3〜4年(1301〜1302) の顛末を説明している。事書A によれば、建長元年(1249) の譲状が翌年破棄されたというのは「諸家記録」によったものであったらしく、それを式乾門院の直接の遺志に優先させるのは適切ではなかったものの、 20年以上前の決定を今さら覆すこともできないので別の枠組みで調停する、といった内容だった。元亨4年(1323) 3月20日の後宇多上皇院宣案 (❉57) はその提案に基づく「御領目録」を関係者に伝えている。しかし、同年12月10日の関東御教書案 (❉58) (御教書B、とする)、および御教書が参照する室町院遺領事書案 (❉59)(事書B、とする) によれば、結局その調停案も実らず、永嘉門院の主張が受け容れられることはなかった。

大覚寺統所領目録を「昭慶門院御領目録」「昭慶門院 (憙子内親王) 御領目録」として参照する文献では、多くの場合「永嘉門院使家知申状」(永嘉門院使薩摩前司家知申状) を先行させ、これに続く形で大覚寺統所領目録を参照している。これはもとの文書 (❉60) が以下のような構成となっているため。なお構成については野口 (❉61) がより詳細に解説している。

| ① | 目録 |

| ②a | 「室町院関東御返事『幷御領目録有』」の端書ではじまる部分 |

| ②b | 「永嘉門院御使薩摩前司家知申」からはじまる部分 |

②a が「永嘉門院使家知申状」として、②b が「昭慶門院御領目録」として参照され、②a の作成時期については「永嘉門院使家知申状幷昭慶門院御領目録」といった名称でひとつの文書として扱われている場合は嘉元4年(1306) 6月12日、別々に扱われている場合はそれに前後する時期ということになっている。しかし「永嘉門院使家知申状」(②a) は事書A と同一の文書である。

元亨3〜4年(1323〜1324) に一連の問題があったということは、伏見天皇宸記の元亨3年(1323) 8月22日や元亨4年(1324) 3月20日の記事 (❉62) で言及されているので、事書A (の原本) がこのときに作成されたと考えることに無理はない。しかし肯定される事書A には、正安3〜4年(1301〜1302) の問題への言及はあっても、同様の事象が嘉元4年(1306) 前後にもあったとは書かれていない。室町院所領目録案でも正安3〜4年(1301〜1302) の問題から「其後欲過廿个年間」を経過してから元亨3〜4年(1323〜1324) の問題が発生したと記している。つまり嘉元4年(1306) 前後に同様の事象があって同様の文書が作成されたというのは相応の無理がある。「永嘉門院使家知申状」(②a) の端書「室町院関東御返事『幷御領目録有』」の『幷御領目録有』の部分は追記であり、また ①〜②b は別の文書の裏面を再利用した写本であって、江戸後期に軸装された経緯もあることから (❉63)、何らかの段階で事書A の写本が混入し (または誤解から意図して組み合わされ) ①〜②b の構成になったものかと思われる。

| ❉39: | 仁治3年〜文永11年(1242〜1274)、鎌倉幕府 第6代将軍 (皇族将軍)。 |

| ❉40: | 東寺百合文書(ヱ函/40/1)。 |

| ❉41: | 以後参照する東寺百合文書のヱ函/40/1〜5各文書については、翻刻・内容の解釈とも「東寺に伝来した室町院遺領相論関連文書について」(1999, 伴瀬, 史学雑誌 第108巻) に詳しい。 |

| ❉42: | 東寺百合文書(ヱ函/40/2)。 |

| ❉43: | 兵庫県史 史料編 中世9・古代補遺(1997) 所収。 |

| ❉44: | 中村直勝日本史 第4冊(1971)。 |

| ❉45: | 弘安8年〜徳治3年(1285〜1308)。 |

| ❉46: | 嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録では「室町院御領」「備前 長田庄」。 |

| ❉47: | 嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録では「室町院御領」「摂津 位倍庄」。 |

| ❉48: | 嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録では「室町院御領」「阿波 福井庄」。 |

| ❉49: | 嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録では「室町院御領」「越後 佐橋庄」。 |

| ❉50: | 弘安11年〜延元元年(1288〜1336)。 |

| ❉51: | 嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録では「室町院御領」「播广 多可庄」。 |

| ❉52: | 嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録では「室町院御領」「栗村庄」で「東方」「西方」の内訳がある。 |

| ❉53: | 嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録では「室町院御領」「遠江 飯田庄」。 |

| ❉54: | 嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録では「室町院御領」「美乃 麻続牧」。 |

| ❉55: | 嘉元4年(1306) 大覚寺統所領目録では「室町院御領」「備中 渋江庄」。 |

| ❉56: | 文永9年〜元徳元年(1272〜1329)。名の読みは日本史人名辞典(1904/1975, 栗嶋) による。 |

| ❉57: | 東寺百合文書(ヱ函/40/3)。 |

| ❉58: | 東寺百合文書(ヱ函/40/4)。 |

| ❉59: | 東寺百合文書(ヱ函/40/5)。 |

| ❉60: | 竹内文平氏旧蔵文書、翻刻は御料地史稿(1937) に所収。 |

| ❉61: | 安嘉門院と女院領荘園(2000, 野口, 日本史研究 456) |

| ❉62: | 史料大成 続編34 花園天皇宸記2・伏見天皇宸記(1938)。 |

| ❉63: | 東寺に伝来した室町院遺領相論関連文書について(1999、伴瀬、史学雑誌 第108巻) |

小山氏所領目録案 (❉64) は、寛喜2年(1230) 小山朝政譲状 (❉65) とその他の史料に観応元年(1350) 藤原秀親譲渡所領注文 (❉65) を合成したものであり、藤原秀親譲渡所領注文と重複する部分は小山氏の所領ではない (❉66)。小山義政の乱後に所領の処分が行われた際など小山氏の所領目録が必要になった際、小山文書に混入していた藤原秀親譲渡所領注文が誤って同等に扱われてしまったためと考えられている。なお、栃木県史であっても「藤原秀親譲渡所領注文」が「小山秀親譲状」として扱われている (❉67)。詳細に報告された小山市史研究(1978) 以前の発行であるためだが、茨城県史 (❉68) や岡山県史 (❉69) でも「小山秀親譲状」として扱われている。

| ❉64: | 春日部市史 第2巻 古代・中世史料編(1989) 所収。 |

| ❉65: | 小山市史 史料編 中世(1980) 所収。 |

| ❉66: | 同 解説による。 |

| ❉67: | 栃木県史 史料編 中世1(1973)。 |

| ❉68: | 茨城県史 中世編(1986)。 |

| ❉69: | 岡山県史 第19巻 編年史料(1988)。 |

近世 武蔵国 埼玉郡 新方領

| 41. | 中島村 |

| 42. | 増森村 |

| 43. | 増林村 |

| 44. | 小林村 (❉2) |

| 48. | 大房村 |

| 53. | 大林村 |

| 54. | 大里村 |

| 55. | 弥十郎村 (❉3) |

| 56. | 大吉村 |

| 57. | 向畑村 (❉4)(❉5) |

| 58. | 川崎村 (❉6) |

| 59. | 大松村 |

| 60. | 大杉村 |

| 61. | 船渡村 (❉7) |

| 62. | 福島新田 (❉4)(❉8)(❉9) |

| 63. | 大泊村 |

| 64. | 平方村(❉10) |

| 65. | 谷原新田 (❉4)(❉11)(❉12) |

| 66. | 大枝村 (❉13) |

| 67. | 上間久里村 |

| 68. | 下間久里村 |

| 88. | 大畠村 (❉13)(❉14) |

| 89. | 備後村 |

| 90. | 中野村 (❉13) |

| 91. | 大場村 (❉13) |

| 98. | 市野割村 (❉13)(❉15) |

| 99. | 粕壁宿 (❉16)(❉17) |

| 100. | 谷原新田 (❉4) |

近世 武蔵国 埼玉郡 岩槻領

| 69. | 恩間村 (❉18)(❉19) |

| 69a. | 恩間新田 (❉20)(❉21) |

| 71. | 大竹村 |

| 72. | 大道村 |

| 73. | 三之宮村 (❉22) |

| 87. | 大森村 |

| 92. | 新方須賀村 (❉23) |

| 93. | 大戸村 |

| 94. | 大谷村 |

| 95. | 大口村 |

| 96. | 薄谷村 (❉24) |

| 97. | 増田新田 (❉20)(❉25) |

| 101. | 長宮村 (❉26) |

| 102. | 増長村 |

| 116. | 大野島村 |

| 117. | 増戸村 |

| 118. | 増富村 |

| 119. | 中曽根村 (❉27) |

| 999a. | 上大増新田 (❉4)(❉28) |

| 999b. | 下大増新田 (❉4)(❉28) |

近世 武蔵国 埼玉郡 越ケ谷領

| 45. | 花田村 |

| 46. | 越ケ谷宿 (❉29)(❉30) |

| 47. | 大沢町 |

| 70. | 袋山村 |

近世 武蔵国 埼玉郡 百間領

| 120. | 新方袋村 (❉31) |

林述斎編の武蔵国の地誌、文政11年(1828) の成立。本稿では大日本地誌大系 (1929〜1933) 所収の翻刻を参照したが、疑義のある場合は国立公文書館所蔵・公開の「浄書稿本」を参照した。大日本地誌大系所収版の翻刻には、特に正保・元禄改定図に誤りが散見される (おそらく明治17年(1884) 内務省地理局発行の翻刻に起因する)。

武蔵国の正保郷帳に相当する史料。北島正元の翻刻・校訂本 (書名は同名,1977) がある。原本は東京大学史料編纂所の所蔵、デジタル公開もされている。

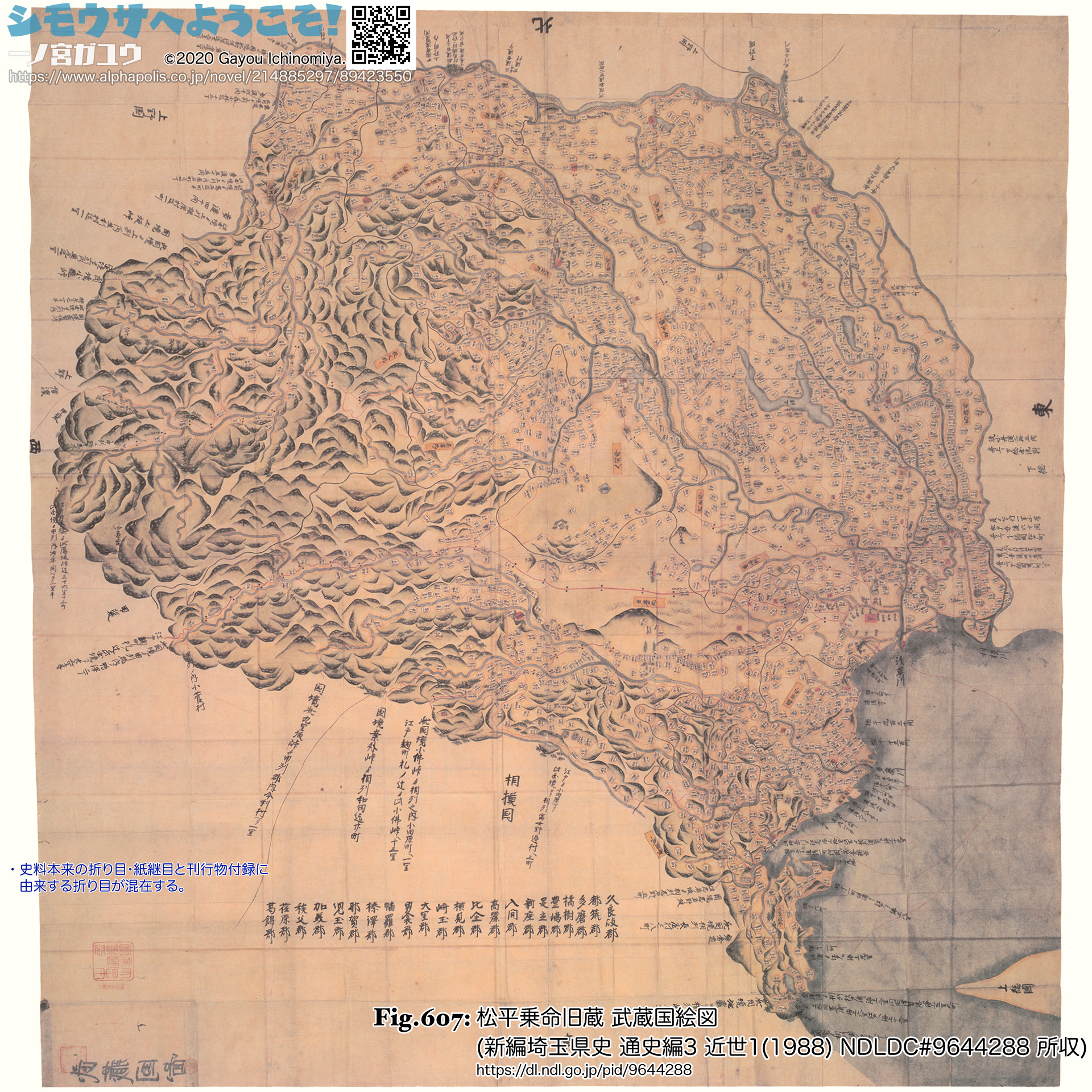

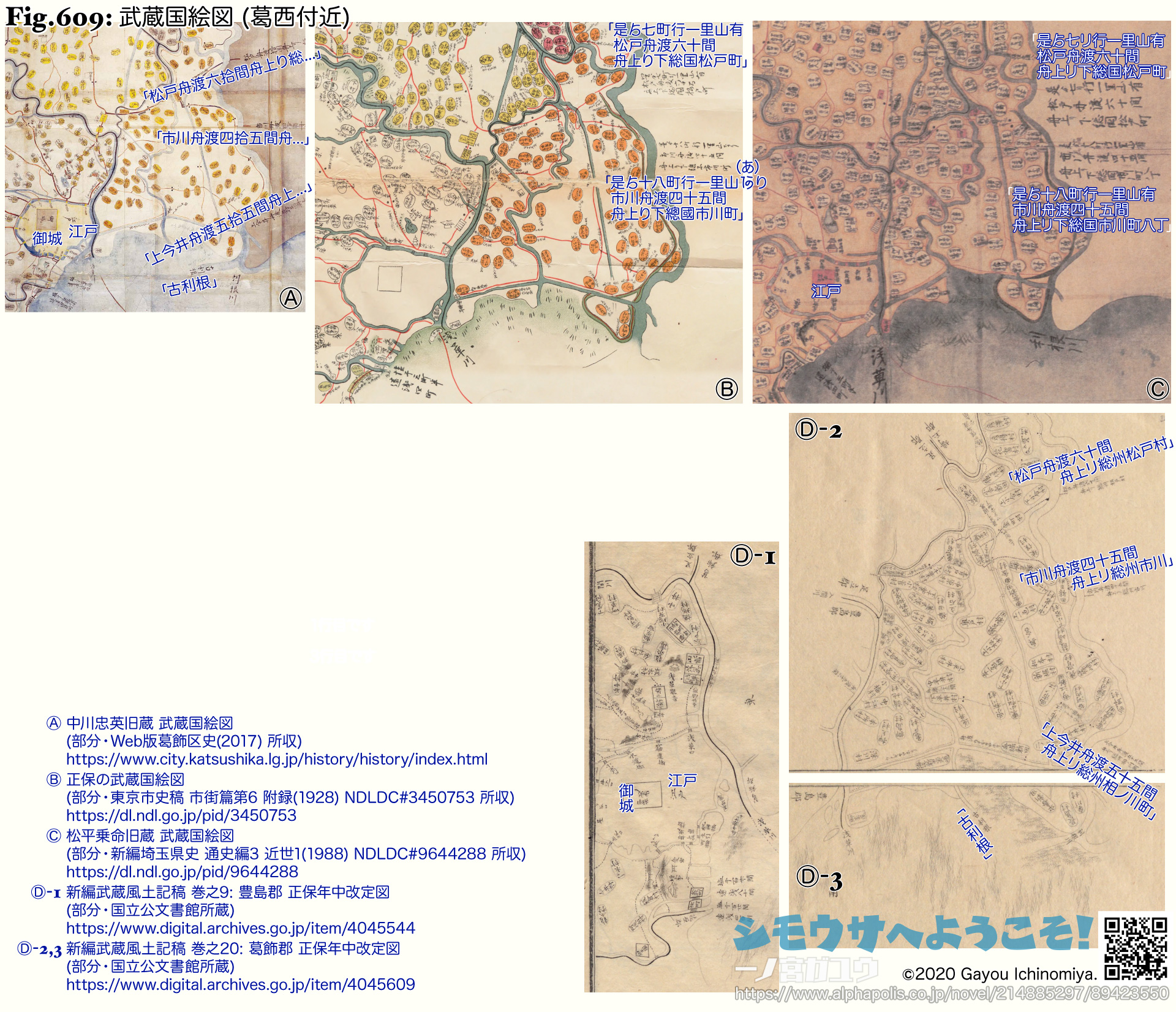

武蔵国の正保国絵図・元禄国絵図に相当する国絵図。新編武蔵風土記稿に収録されている。

国立公文書館所蔵・公開、通称「日本分国図」に含まれる国絵図。正保の武蔵国絵図。デジタル (オンライン) 公開はされていない (来館するか写しを取り寄せれば参照できる。写しは有料、原本閲覧不可・カラーポジ)。『内閣文庫所蔵の国絵図について(続)』(1978, 福井, 北の丸 国立公文書館報 第10号) によれば、国郡単位の石高は記載されているが、村単位の石高は記載されていない。村々は郡ごとに色分けされている。

国立公文書館所蔵・公開、通称「日本分国絵図」に含まれる国絵図。正保の武蔵国絵図。デジタル (オンライン) 公開はされていないが (来館するか写しを取り寄せれば参照できる。写しは有料、原本公開・カラーポジ)、新編埼玉県史 通史編3 近世1(1988) に附録2として収録されている。県史では単に「国立公文書館内閣文庫蔵」とあって特定されていないが、同館所蔵の武蔵国絵図で正保国絵図かどうかが問題となるのは中川忠英旧蔵か松平乗命旧蔵のどちらかに限られ、後者の特徴に一致する (国郡単位の石高が記載されていない、『大日本帝国図書印』『明治十四年献本』の朱印が捺されている)。

もともと解像度が不十分な印刷物であることと、多色刷りの品質が悪いことが重なって村名の判読はほとんどできない。しかし本稿で扱う範囲でいえば、葛飾郡の新田開発・分村状況 (村数) や干拓が進んでいないこと、肥土村 (【【(22) 渡良瀬川・利根川中流の変遷】】参照) が存在しないことなど正保年中改定図の内容に合致し、県史も附録1で附録2を「正保国絵図」として参照している。『内閣文庫所蔵の国絵図について(続)』では「年代を決しがたい」とされているが、同記事の推定は乱暴なところがある。

『東京市史稿 市街篇第6 附録』(1928) には「素行会所蔵・伯爵松浦家保管」の武蔵国絵図が収録されている。

村々が郡ごとに色分けされているのは中川忠英旧蔵に共通し、Web版の『葛飾区史』(2017) に抜粋された葛西周辺に関するかぎり同じ色が使用されている (二色使用の豊島郡は無色として簡略化)。しかし村ごとの石高が記載されていることや、隣国 (下総国) 村への里程等の記載内容は中川忠英旧蔵と共通する。

村々が郡ごとに色分けされているのは中川忠英旧蔵に共通し、Web版の『葛飾区史』(2017) に抜粋された葛西周辺に関するかぎり同じ色が使用されている (二色使用の豊島郡は無色として簡略化)。しかし村ごとの石高が記載されていることや、隣国 (下総国) 村への里程等の記載内容は中川忠英旧蔵と共通する。

なお、元禄年中改定図は隣国 (下総国) 村への里程等の記載内容、村ごとの石高と「古利根」の記載があること、江戸城の方形内には「御城」とあって付近 (外濠内) に「江戸」とあることなど、中川忠英旧蔵と共通する部分が多い (ただし村高は省略しただけの可能性はある)。

近世武蔵国における地域単位。中世の支配単位に由来するが、その範囲はかならずしも一致しない。

| ❉1: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図との対照を含む。 |

| ❉2: | 明治12年(1879) 東小林村に改称、したがって対応する近代の大字は「東小林」。 |

| ❉3: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「弥十新田」。 |

| ❉4: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉5: | 元禄郷帳では「向畠ケ村」、元禄年中改定図では「向畠村」。 |

| ❉6: | 明治12年 (1879) 北川崎村に改称、したがって対応する近代の大字は「北川崎」。 |

| ❉7: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「舟戸村」。 |

| ❉8: | 元禄郷帳では「船渡村之枝郷」、元禄年中改定図・天保郷帳・国絵図では「船渡村枝郷」と付記される。 |

| ❉9: | 旧高旧領取調帳ではこの新田の石高は船渡村に含まれ、江戸期末までに船渡村へ編入されたと考えられる。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 天正19年(1591): 「武蔵国崎西郡平方郷」(平方林西寺 寺領朱印状、越谷市史 第3巻 史料1,1973)。 |

| ❉11: | 元禄郷帳では「平方村之枝郷」、元禄年中改定図・天保郷帳・国絵図では「平方村枝郷」と付記される。 |

| ❉12: | 旧高旧領取調帳ではこの新田の石高は平方村に含まれ、江戸期末までに平方村へ編入されたと考えられる。 |

| ❉13: | [新田・分村] 江戸初期は内出村、もしくは内出五ケ村としてまとめて把握され、のち分村 (春日部市史 第6巻 通史編1,1994)。 |

| ❉14: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「大畑村」、元禄郷帳では「大畠ケ村」、元禄年中改定図では「大畠村」、天保郷帳では「大畠村」、国絵図では「大畑村」。現在の表記は「大畑」。 |

| ❉15: | 武蔵田園簿では「市ノ割村」、正保年中改定図では「市新田」。現在の表記は「一ノ割」。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 延元元年(1336): 「下総国下河辺荘内春日部郷」後醍醐天皇輪旨、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)、延文6年(康安元年,1361): 「下総州春日部郷」(市場之祭文写、同)、元亀4年(1573): 「糟ケ辺」(北条氏繁感状写、同)、天正17年(1598): 「御領所糟壁」(太田氏房印判状、同)。 |

| ❉17: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「糟壁町」、元禄郷帳・元禄年中改定図では「粕壁町」。なお、昭和19年(1944) 以降の自治体は春日部町〜春日部市、ただしこの近世 粕壁宿 (粕壁町/糟壁町) は、現在でもその春日部市内の地名、粕壁・粕壁東として残る。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 嘉暦元年(1326): 「にいかた」の「おま」 (新方検見帳、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)。 |

| ❉19: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「忍間村」、元禄年中改定図でも「忍間村」だが、元禄郷帳では「恩間村」。 |

| ❉20: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図には含まれない。 |

| ❉21: | 天保郷帳には含まれない。国絵図では相当する位置に「恩間村ゟ分立 恩間新田」と記載された付箋が貼られている。 |

| ❉22: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「三ノ宮村」、現在の表記は「三野宮」。 |

| ❉23: | 武蔵田園簿では「須賀村」、正保年中改定図では「菅村」。 |

| ❉24: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄年中改定図では「薄谷新田」(元禄郷帳では『薄谷村』)。 |

| ❉25: | 天保郷帳・国絵図では「薄谷村枝郷」と付記される。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 文明6年(1474): 「新方庄長宮」(大光寺所蔵鰐口銘文、岩槻市史 金石史料編1 中世史料,1984)。 |

| ❉27: | 明治12年(1879) 南中曽根村に改称、したがって対応する近代の大字は「南中曽根」。 |

| ❉28: | 元禄郷帳では新田として埼玉郡の末尾に追記される形で含まれるが、天保郷帳には含まれない。 |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 永禄5年(推定,1562): 「越谷・舎人」(北条家印判状、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)、天正19年(1591): 「武蔵国崎西郡腰ケ谷」「武蔵国崎西郡越ケ谷村」「武蔵国崎西郡越ケ谷郷」(瓦曽根照蓮院・越ケ谷天岳寺・四町野迎摂院 各寺領朱印状、越谷市史 第3巻 史料1,1973)。 |

| ❉30: | 武蔵田園簿では「越谷村」(正保年中改定図では『越谷宿』)、元禄郷帳・元禄年中改定図では「越ケ谷町」。現在の表記は「越谷」。 |

| ❉31: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「袋村」。 |