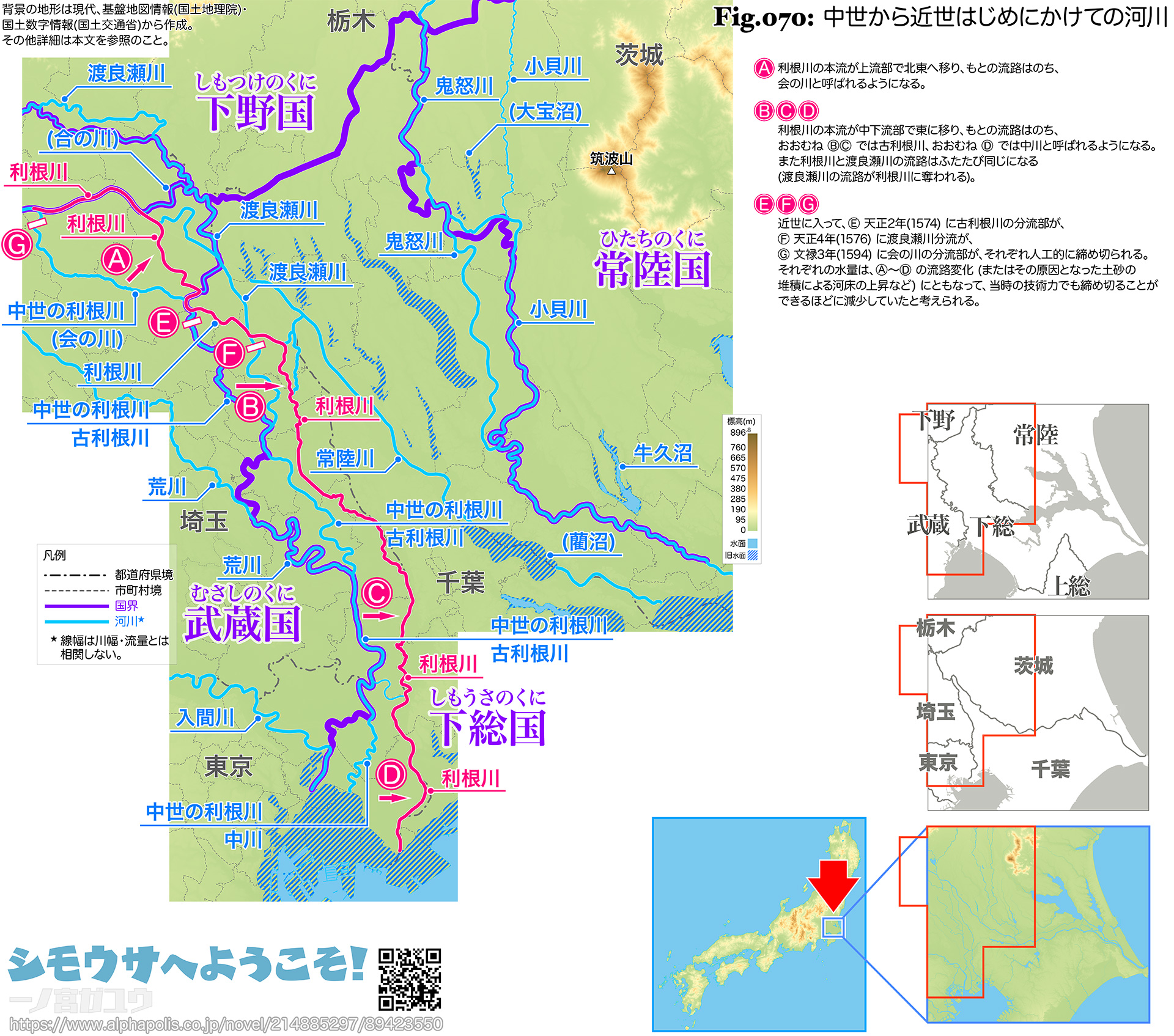

下総の国界は、68国が確立した 9世紀はじめ以降、いくつかの変動を経験した。まずこれに関係する河川の変化を追う。以降、河川の流路は本流 (主流・幹流) を示す。上流・中流・下流といった表現は、すべて地図の範囲内で便宜上呼ぶものである。近世における利根川の人工的な流路変更 (いわゆる『利根川の東遷 (❉1)』) については、その目的のほか時期や規模についても諸説あるが、ここでは中立的な立場から総論的にまとめている利根川百年史(1987) (❉2) によった。

| ❉1: | 一連の事象を一括してこのように呼ぶが、構想に基づきすべて計画的に行われた壮大な事業であるかのような印象を受けるため、筆者は好まない。 |

| ❉2: | 建設省関東地方建設局編、建設省は現・国土交通省の前身のひとつ。本題は書名のとおり明治以降の土木・建設事業だが、それ以前の歴史や自然環境・民俗を含めて利根川に関する知識を幅広く扱っている。近世における利根川の人工的な流路変更については、諸説あるどの立場でもないので客観的・総論的である。 |

Ⓐ | 利根川の本流が上流部で南へ移る。もとの流路は、のち合の川と呼ばれるようになる。 |

Ⓑ | 利根川の本流が中流部で東へ移る。もとの流路のうち、荒川と合流する地点から下流は荒川単独の本流となり、残る上流部は、のち古隅田川と呼ばれるようになる。 |

Ⓒ | 利根川の本流が下流部で東に移る。もとの流路のうち、入間川と合流する地点から下流は入間川単独の本流となり、残る上流部は、ここでものち古隅田川と呼ばれるようになる。 |

Ⓓ | 渡良瀬川 (太日川) へ合流する利根川の分流が現れる (または水量を増す)。 |

Ⓔ | 鬼怒川の本流が西に移り、もとの流路は小貝川単独の本流になる。 |

Ⓕ | 渡良瀬川の本流が東に移り、利根川とは独立した流れになる。 |

Ⓖ | 南へ流れて利根川に合流する、渡良瀬川の分流が現れる (または水量を増す)。 |

Ⓗ | 鬼怒川の影響が小さくなって、騰波江 (❉3) は陸地化していく (または干拓されていく)。なお、残部はのちに大宝沼と呼ばれるようになった。 |

| ❉3: | 鬼怒川・小貝川の合流地点で水の流れが滞ってできた、ごく浅い沼・低湿地。 |

Ⓐ | 利根川の本流が上流部で北東へ移り、もとの流路はのち、会の川と呼ばれるようになる。 |

ⒷⒸⒹ |

利根川の本流が中下流部で東に移り、もとの流路はのち、おおむね ⒷⒸ では古利根川、おおむね Ⓓ では中川と呼ばれるようになる。また利根川と渡良瀬川の流路はふたたび同じになる (渡良瀬川の流路が利根川に奪われる)。 |

ⒺⒻⒼ |

近世に入って、Ⓔ 天正2年(1574) に古利根川の分流部が、Ⓕ 天正4年(1576) に渡良瀬川分流が、Ⓖ 文禄3年(1594) に会の川の分流部が、それぞれ人工的に締め切られる。それぞれの水量は、Ⓐ〜Ⓓ の流路変化 (またはその原因となった土砂の堆積による河床の上昇など) にともなって、当時の技術力でも締め切ることができるほどに減少していたと考えられる。 |

中世から近世はじめにかけて、下総国の新方・葛西では、それぞれの地域の西にあった国界が東に移って、それぞれ武蔵国に所属するようになった。また、下妻付近では古代の鬼怒川が東流していた地域で国界が北へ移って、常陸国だった部分が下総国に所属するようになった。

国絵図・郷帳、および旧高旧領取調帳についてはじめにまとめておく。

江戸期の国絵図・郷帳は、徳川政権 (江戸幕府) が作成させたもので、一国単位の絵図およびそれに付随する目録である。全国的には、慶長・正保・元禄・天保の4回、またはこれに寛永を加えて5回、作成されことが知られている (個別にはこれら以外にも必要に応じて作成された)。

正保国絵図・郷帳は、正保元年(1644)から慶安年間(1648〜1652) にかけて作成された。幕府に提出された国絵図は現存しないが、副本 (控えや写し)・下絵が各地に残り、国立公文書館 (❉4) でもまとまった量が収蔵・公開されている。元禄国絵図・郷帳は、元禄10年(1697) から15年(1702) にかけて作成された。国絵図のうち常陸・下総・日向・大隅・薩摩の 5国と琉球国の沖縄島・大島・八重山島の 3島、計8図の原本と、郷帳の写本 17国分が国立公文書館に現存し、副本・下絵は各地に多く残る。天保国絵図・郷帳は、天保6年(1835)から9年(1838)にかけて作成された。国絵図・郷帳ともすべて現存し、国立公文書館で収蔵・公開されている。元禄・天保の郷帳には領知関係は一切記載されていない。

本稿では、近世の村々をあらわす際には天保国絵図・郷帳を基準とし、各村をその表記に従って示した上で過去の状況などを補足した。天保国絵図・郷帳を選択したのは、すべて正本が現存・参照可能で、地理的な情報も得られるためである。また郷帳には元禄郷帳との差異が注記されているので、元禄郷帳が現存せず、詳細な地誌・村明細が得られない場合でも、村々の分合・改称の状況を把握できることも理由としてあげられる。

なお、正保国絵図では街道筋における隣国までの里程のほかに国界についての具体的な指示はなかった。作成段階で明らかになった不整合は解決されているとみられるが、「論所」(争論が継続中の箇所) 記載のまま提出されたものもあるなど、国界への配慮は不完全だった。これが解消されるのは元禄国絵図であり、作成の段階で隣国相互の確認が義務づけられ、国界を巡る未決着の争論は許容されなかった (❉5)。

旧高旧領取調帳は明治維新後に新政府が作成させたもので、国郡ごとに明治初期各村の領知とその石高が記載されている。相給の場合はその内訳も記載され、寺社領も分けられている。原本は関東大震災で失われ現存しない。現在参照されるのは、1969〜1979年に木村礎が 1次写本を底本として校訂し、活字化したものである。それをさらに電子化し、オンラインで検索可能にしたものも別に公開されている。

木村が底本とした1次写本では能登・越中・但馬・出雲・石見・隠岐・豊前・豊後と、丹波の氷上郡・多紀郡が欠けている。これらのうち豊前・豊後は 2次写本で補われているが、それ以外は天保郷帳をもとに木村自身が改めて作成したものとなっている。1次写本による部分も地名・人名を中心に複数の史料と照合・補訂されている。

江戸後期の村々をリスト化する場合、旧高旧領取調帳も天保郷帳も国郡ごとの村のリストであるということには変わらないので、概ね同じような結果を得られる。しかし旧高旧領取調帳に含まれるのは明治初期の情報であって、かつこの「明治初期」は「すなわち幕末」でもなく、明治初期に行われた国郡の再編と村の分合は反映されてしまっている。また刊行本およびそれ以降を前提とした場合には、村名の正規化 (明治期の情報による校訂) が行われているため、原本における表記が失われている箇所がある (区別はないため判別・復原はできない)。なお 1次写本はデジタル公開されているため「明治大学デジタルアーカイブ」で参照できるが、JPEG圧縮が強過ぎて品質が悪く、実用には堪えない。

天保国絵図は元禄国絵図とは異なり、幕府が一括して仕上げた。その方法は、元禄国絵図の写しを各国代表の大名に与えて変更内容などの指示事項を記載した付箋 (懸紙・掛紙) を貼付・提出させるというものだった (❉5)。自然に考えれば指示事項をすべて反映した付箋のないものが正本だが、国立公文書館でデジタル公開されている天保国絵図には付箋 (懸紙・掛紙) が貼られているものがある。ただし部分的・最小限であり、すべての差分が付箋で示されているわけではない。

完成版である正本の一段階前のものを副本として、それが現在公開されているのだろうか (正本・副本の両方が現存する)。あるいは正本であってもやむなく付箋が残って、それが公開されているのだろうか。どちらなのかはいまのところわからない。

完成版である正本の一段階前のものを副本として、それが現在公開されているのだろうか (正本・副本の両方が現存する)。あるいは正本であってもやむなく付箋が残って、それが公開されているのだろうか。どちらなのかはいまのところわからない。

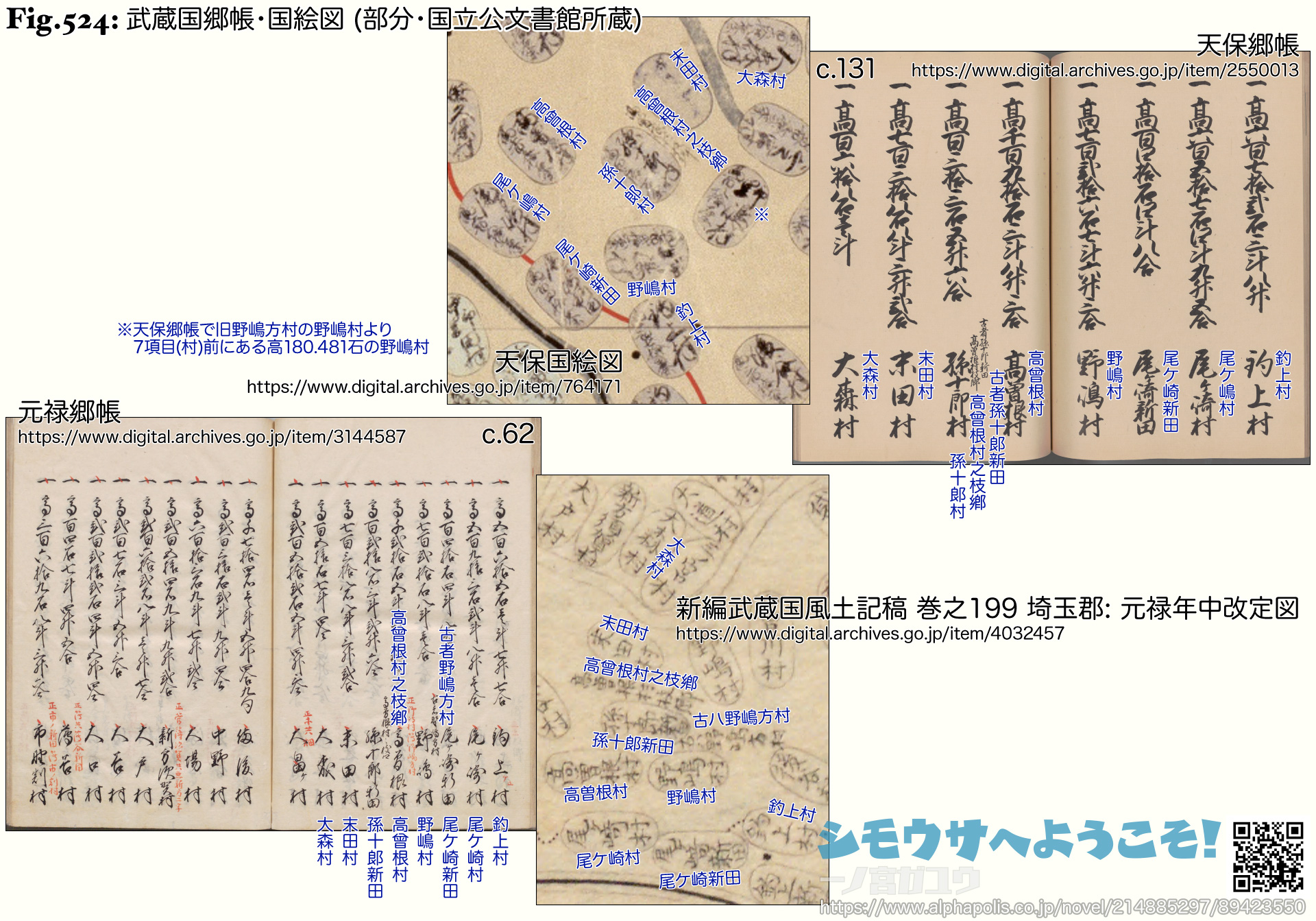

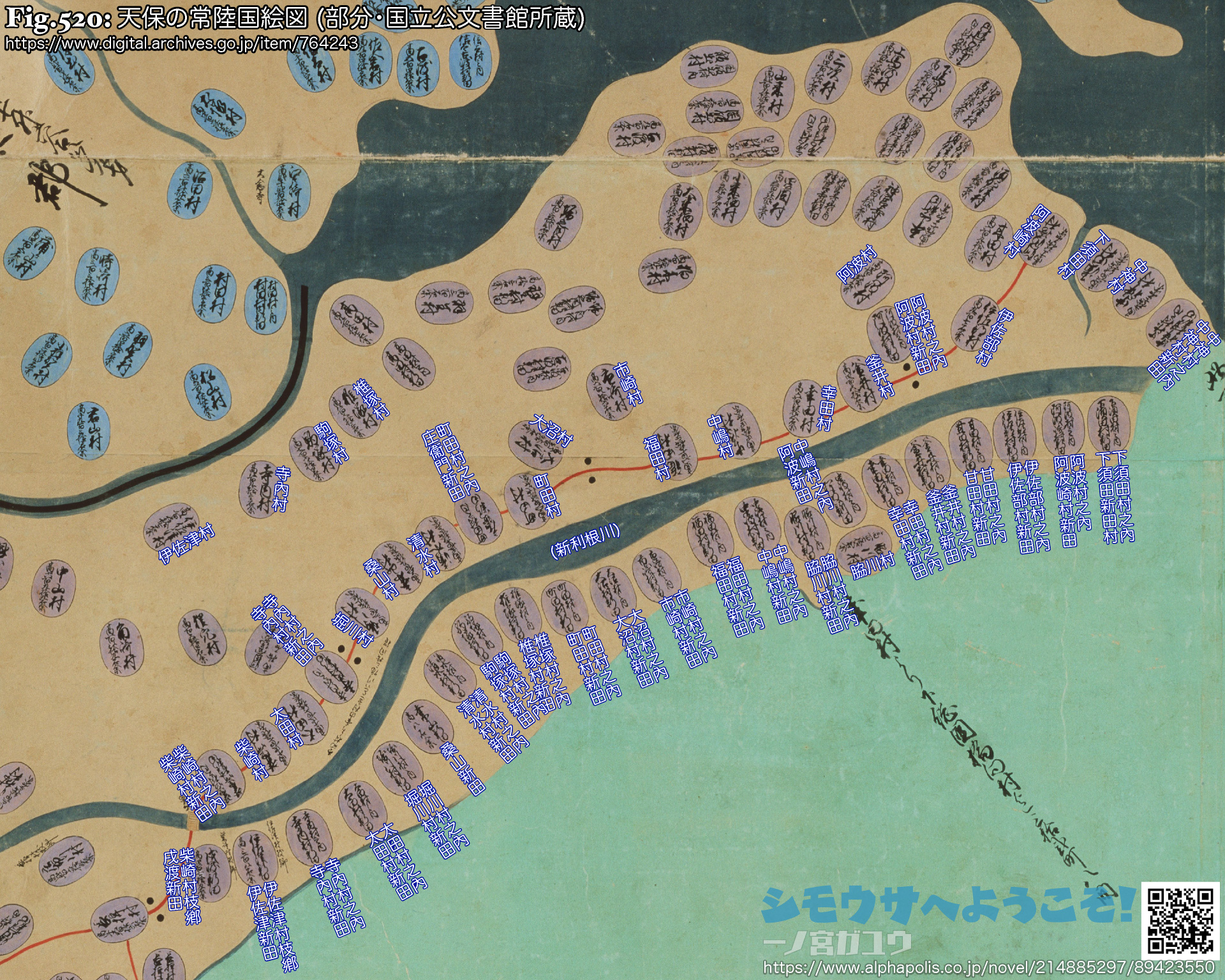

天保国絵図には、おおまかな地形の上に所領の最小単位である村々が小判形の図形 (枠) で描かれ、枠内に村名と石高が記載されている。郷帳はそれらの目録であり、「〜石余」の国絵図とは異なって斗以下も含めた石高が 1村単位に記載されている。村と村に親子関係がある場合は、国絵図・郷帳とも子のほうに「〜枝郷」と付記される (絵図では枠外)。たとえば、武蔵国 埼玉郡の孫十郎村には「高曽根村枝郷」と付記され、高曽根村からの分村であることがわかる。この孫十郎村には郷帳で「古者 孫十郎新田」(古くは孫十郎新田) とも付記され、実際に元禄郷帳・元禄年中改定図では「孫十郎新田」であり、新田からやがて村となった様子が読み取れる。なお、国絵図・郷帳においてはこの「枝郷」付記を除いて親子の扱いに差異はない。

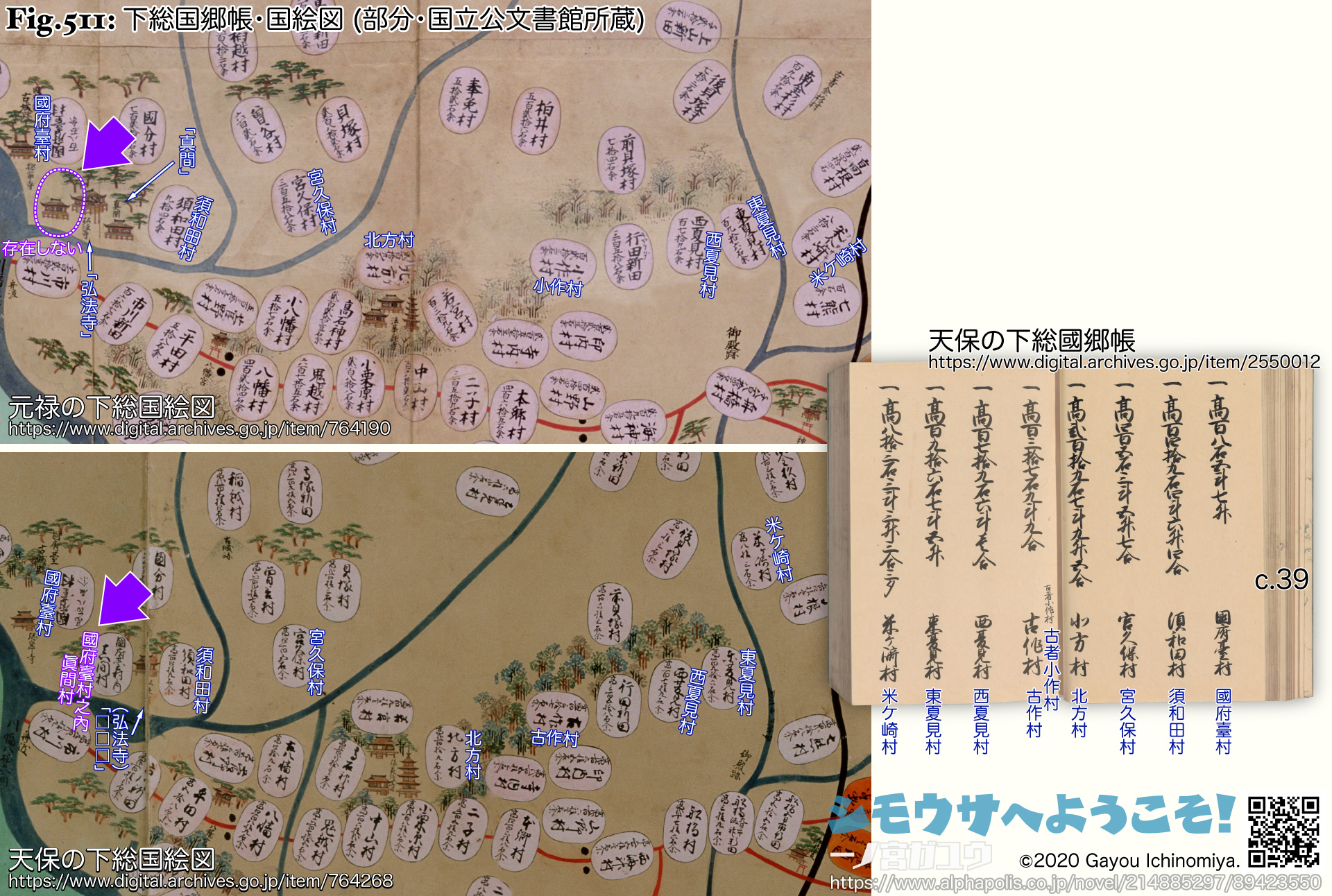

国絵図には郷帳には含まれない村々もあり、基本的にそれらは枠内に「〜之内」と付記され、石高は記載されていない。たとえば下総国の国絵図には葛飾郡に真間村があるが、「国府台村之内」と付記されて石高の記載はなく、郷帳にも含まれない。

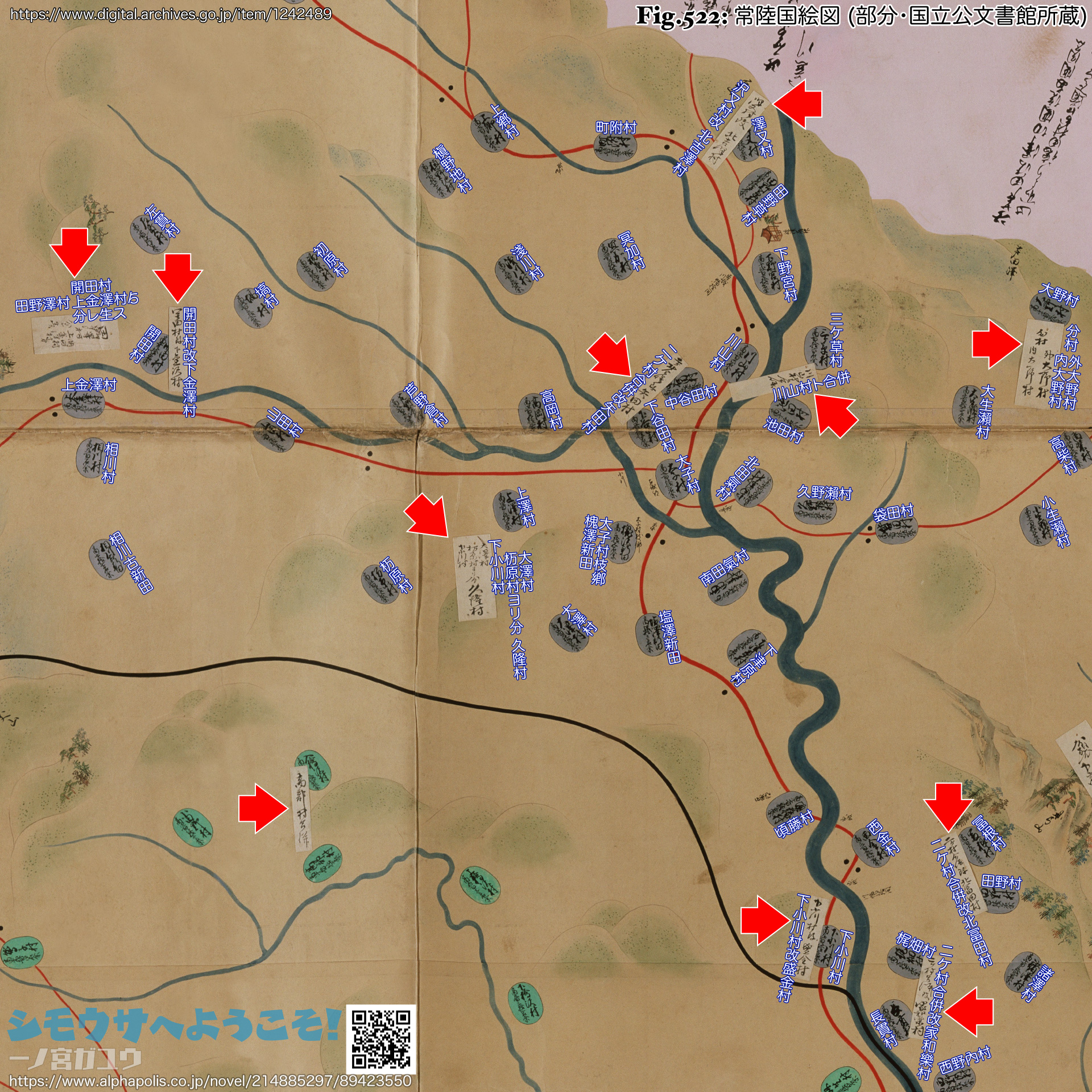

近代の真間村は国府台村から独立した村・大字として扱われているが、ほかの多くは吸収され消滅している。極端な例では、常陸国の国絵図のうち河内郡の新利根川以南には「伊佐部村之内」と付記された「伊佐部村新田」のように、以北にある村名そのままの新田が連続するが、ほとんどが近代以後の消息を追えない。各村の拡張部分に過ぎない新田まで無理に書き出させたためかと思われる。

近代の真間村は国府台村から独立した村・大字として扱われているが、ほかの多くは吸収され消滅している。極端な例では、常陸国の国絵図のうち河内郡の新利根川以南には「伊佐部村之内」と付記された「伊佐部村新田」のように、以北にある村名そのままの新田が連続するが、ほとんどが近代以後の消息を追えない。各村の拡張部分に過ぎない新田まで無理に書き出させたためかと思われる。

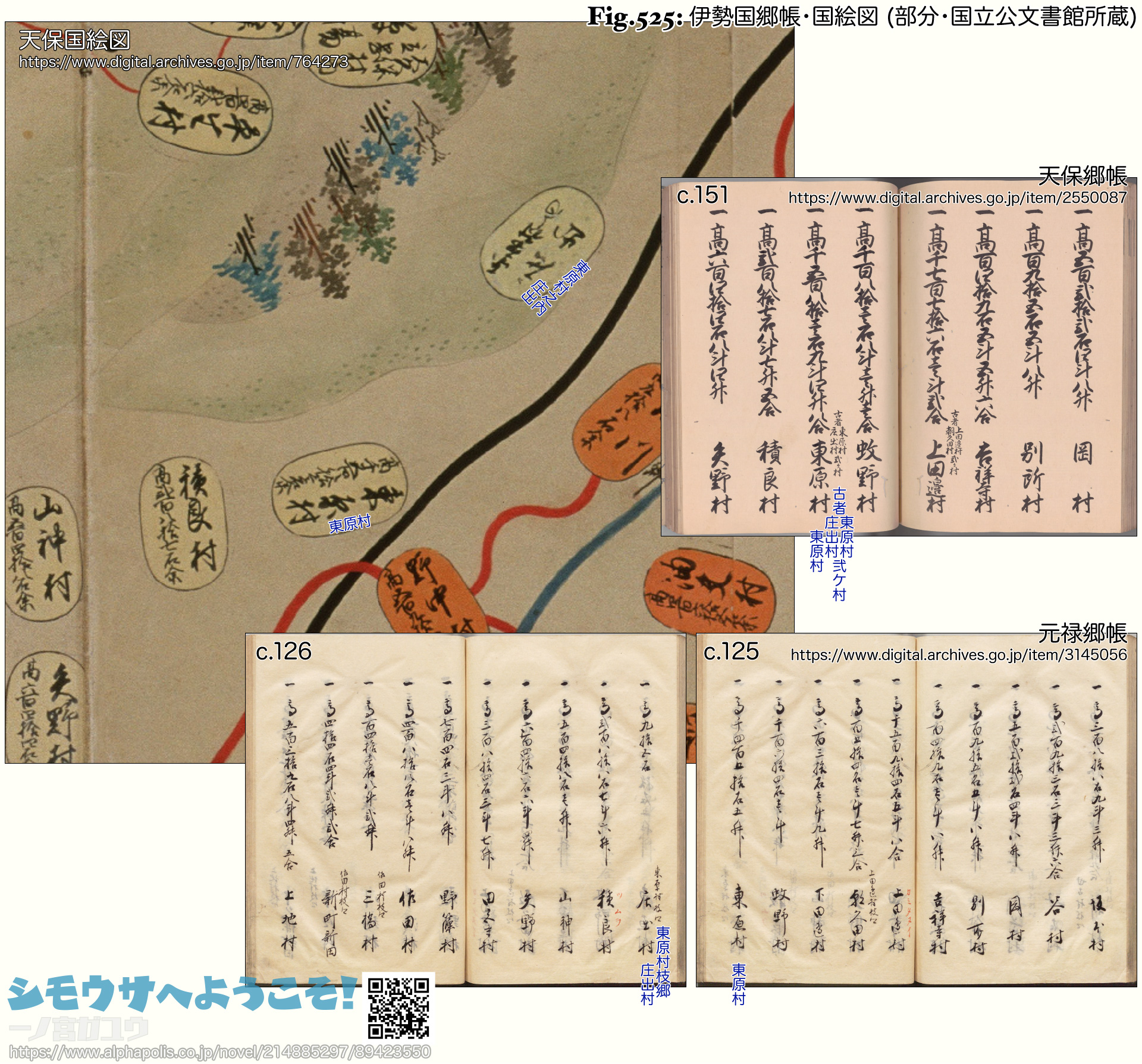

真間村や伊佐部村新田などは分村を前提とした記載だが、合併の場合でも同じ形式が用いられる。その場合、残った村 (または合成地名等の新しい村) には「古者 □□村・△△村 弐ケ村」と天保郷帳で付記されている (村名は実際には併記され、中黒はない)。たとえば、元禄郷帳では個別に記載されている伊勢国 度会郡の東原村・庄出村は天保郷帳には東原村だけが含まれ、「古者 東原村・庄出村 弐ケ村」(古くは東原村・庄出村 2ケ村) と付記されている。天保国絵図には東原村と「東原村之内」と付記された「庄出」があるが、後者に相当する記載がない場合もある。

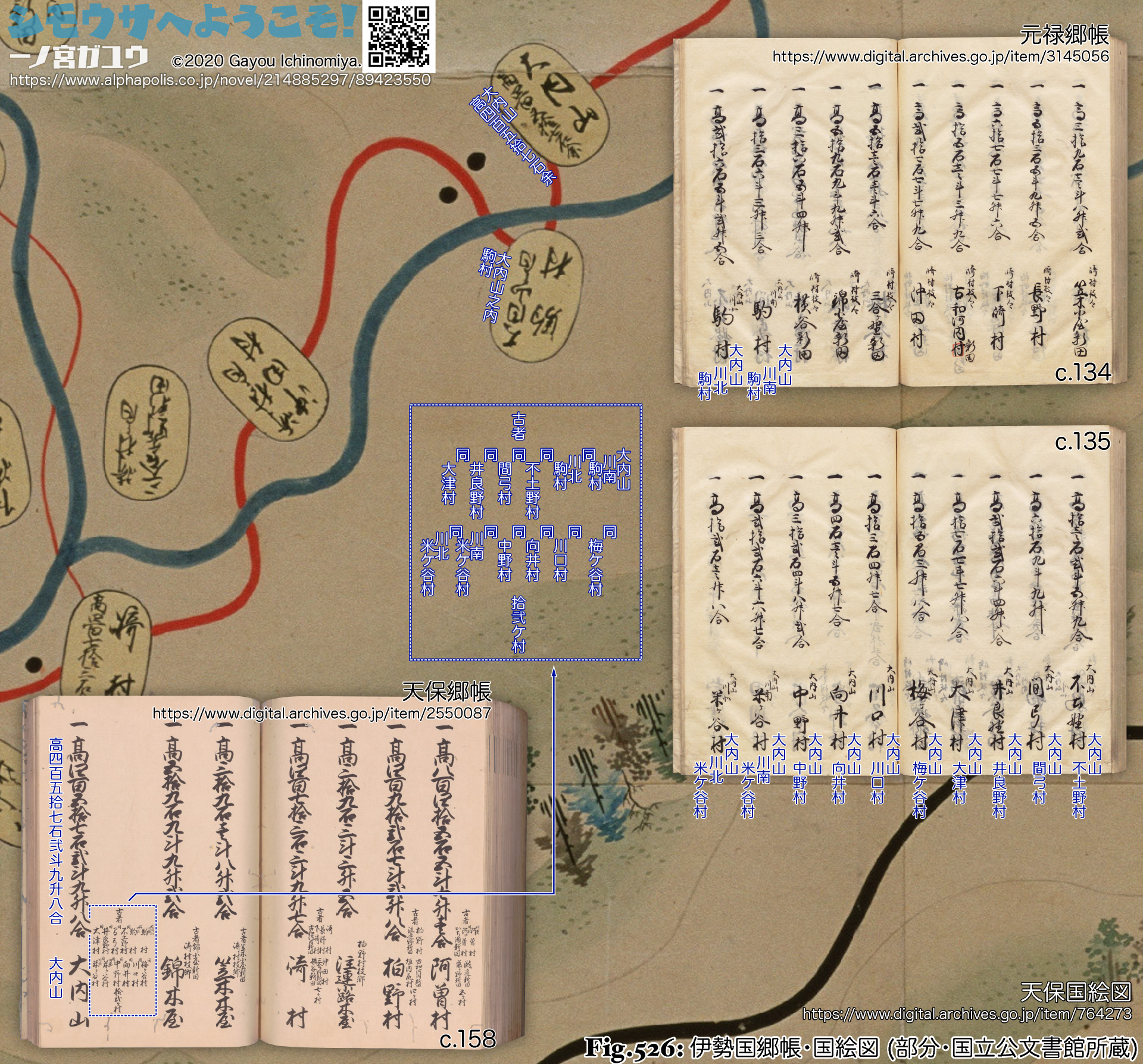

極端な例では、すべて「大内山」が冠称 (肩書き) される元禄郷帳の「川南 駒村」(『川南』は『大内山』の次に冠称、以下同じ)「川北 駒村」「不土野村」「間弓村」「井良野村」「大津村」「梅ケ谷村」「川口村」「向井村」「中野村」「川南 米ケ谷村」「川北 米ケ谷村」は、天保郷帳では「大内山」にまとめられて「古者〜拾弐ケ村」と付記されている。村名 (『〜』の部分) は 6村ずつ 2段に分けられ、冠称を含めてすべて記載されているが、通常は 1ページ (片面) に 4村が記載されるところ、あまりの分量のために大内山が記載された面には 3村しか記載されていない。また天保国絵図には「駒村」だけが「大内山之内」付記の上で存在し、ほかの 10村は省略されている。

極端な例では、すべて「大内山」が冠称 (肩書き) される元禄郷帳の「川南 駒村」(『川南』は『大内山』の次に冠称、以下同じ)「川北 駒村」「不土野村」「間弓村」「井良野村」「大津村」「梅ケ谷村」「川口村」「向井村」「中野村」「川南 米ケ谷村」「川北 米ケ谷村」は、天保郷帳では「大内山」にまとめられて「古者〜拾弐ケ村」と付記されている。村名 (『〜』の部分) は 6村ずつ 2段に分けられ、冠称を含めてすべて記載されているが、通常は 1ページ (片面) に 4村が記載されるところ、あまりの分量のために大内山が記載された面には 3村しか記載されていない。また天保国絵図には「駒村」だけが「大内山之内」付記の上で存在し、ほかの 10村は省略されている。

実際には 1村の規模ではない元禄郷帳の村々が天保郷帳ではまとめられる例は、山間に小集落が散在する場合に多い傾向があって、独立した村として把握したものの、細か過ぎて実用にたえなかったとみられる。まれに親子関係の場合でも「〜之内」と記載されている場合があり、その場合は枝郷付記と同じように国絵図にも同じ「〜之内」と付記されている。天保国絵図・郷帳は規格が徹底されているため、意図はなく単純な誤りだろうと思われる。なお、大内「山」とあるようにすべての村が「村」で統一されていたわけでもない。

実際には 1村の規模ではない元禄郷帳の村々が天保郷帳ではまとめられる例は、山間に小集落が散在する場合に多い傾向があって、独立した村として把握したものの、細か過ぎて実用にたえなかったとみられる。まれに親子関係の場合でも「〜之内」と記載されている場合があり、その場合は枝郷付記と同じように国絵図にも同じ「〜之内」と付記されている。天保国絵図・郷帳は規格が徹底されているため、意図はなく単純な誤りだろうと思われる。なお、大内「山」とあるようにすべての村が「村」で統一されていたわけでもない。

本稿では、天保郷帳に記載されている順に郡単位で各村に番号を振った。国絵図にしかない村のうち、分村・合併の場合は当該村を含む村 (郷帳に載っている村) の番号にアルファベットを付加したものを、それ以外の場合は郡の村数よりも大きい番号とアルファベットを組み合わせたものとした。なお、各地形図では説明に関係しない村々を省略した場合がある。村と村の間に省略した村がある場合は注記したが、そうではない場合 (縁辺など) は断りなく省略した。

| ❉4: | 1971年までは内閣文庫、これ以降も 2001年までは国立公文書館の一部としての内閣文庫に所蔵されていたので、古い資料ではその所蔵と書かれていることが多い。 |

| ❉5: | 江戸幕府撰国絵図の研究 (1984, 川村)。 |