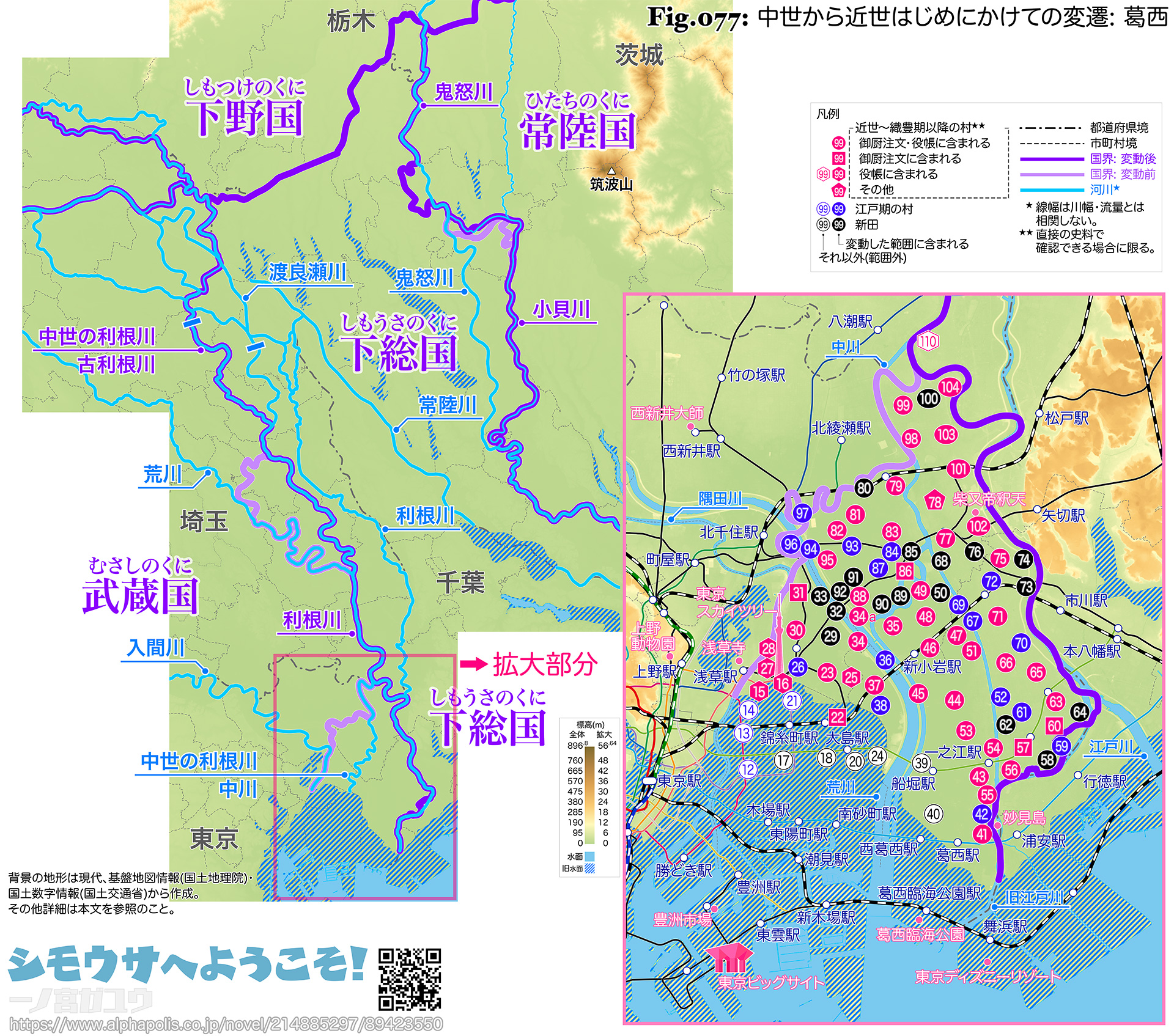

下総国 葛飾郡の南西部には、鎌倉初期までに伊勢神宮領の葛西御厨が成立した。古代〜中世の利根川や渡良瀬川の堆積作用によって陸化した土地が北部から開発され、その領域を広げていったものとみられる。

開発領主の葛西清重は、豊島氏から分かれて当地を地盤として勢力を拡大し、葛西氏を名乗るようになった。保延3年(1137) から元徳2年(1330) までの「香取造営次第」を記載した同名史料 (❉1) には治承元年(1177) に「葛西三郎清基」(『〜清重』) の名前があり、吾妻鏡にも下河辺行平と同様、治承4年(1180) 9月3日をはじめとして頻出する。永万元年(1165) 占部安光文書紛失状写 (❉1) によれば、この文書の日付をもって葛西清重が伊勢神宮に寄進・成立したことになるものの、様々な疑義が提示されていて内容の正しさは明らかではない。

伊勢神宮内部の動きとしては、口入職 (寄進を仲介したことで得た権利) は占部氏が持っていたが、度会氏との間で何らかの問題があったらしい。建治元年(1275) 占部安近和与状写 (❉1) によればこの文書をもって和解が成立し、永仁2年(1294) 度会定行譲状写 (❉1) 以後は度会氏の間で継承されている。また中央の有力者に領家職 (下位の領有権) が寄進されたらしく、伴野荘并葛西御厨相承次第写 (❉1) によれば、信濃国の伴野庄とともに、持明院基家 (長承元年〜建保2年, 1132〜1214)、北白河院 (持明院陳子、承安3年〜暦仁元年, 1173〜1238)、式乾門院 (利子内親王、建久8年〜建長3年, 1197〜1251)、室町院 (暉子内親王、安貞2年〜正安2年, 1228〜1300)、伏見天皇 (伏見院、文永2年〜文保元年, 1265〜1317)、後伏見天皇 (後伏見院、正応元年〜建武3年・延元元年、1288〜1336) と継承され (括弧内は生没年)、室町院領だったことがわかる。正安4年(1302) 室町院所領目録 (❉2) には「本御領」に「下總國葛西御園」があり「北白河院領 姫宮御方」と付記されている。その後、元徳2年(1330)・同3年(1331) 花園上皇院宣案写 (❉1) によれば「信濃國伴野庄」と「下總國葛西御厨」は大徳寺へ寄進され、領家職は譲られた。しかし、元弘3年(1333) 後醍醐天皇綸旨写 (❉1) によれば 「葛西御厨替」として「播磨國浦上庄地頭職」が大徳寺に寄進されている。どのような事情か文書からは読み取れないが、「申請せらるに任せ (任被申請)」とあるので、おそらくこの時点で領家職の実効性が失われ、後醍醐天皇に代替を求めたのだろう。

一方で、特に鎌倉期の在地支配についてはほとんどわからない。一般に伊勢神宮の御厨・御薗 (園) の支配は弱いことや地勢からいって、下河辺庄と同様に地頭の支配のもと、幕府直轄地として経過したと思われる。ようやく状況が見えてくるのは南北朝期も最終盤となってからで、至徳4年(1387) 足利義満御判御教書案 (❉1) によれば、関東管領・上杉憲春旧領である「下總國葛西御厨內・上野國所々・越後國々衙內事」が子の憲方に安堵され、続いて応永2年(1395) 足利義満御判御教書 (❉1) によれば、さらに子の憲定へ継承されている。これらによれば、遅くとも上杉憲春の代には葛西御厨の一定の範囲が関東管領の所領として与えられていたことがわかる。また、これを実際に処理した応永3年(1396) 斯波義将施行状 (❉1) に「下幸嶋」とともに「下總國葛西御厨」がある。このほか応永4年(1397) 足利氏満挙状写 (❉1) では「葛西御厨篠崎鄕內田畠在家」が中山法華経寺 (千葉県 市川市に現存) に安堵され、これは応永27年(1420)・応永29年(1422) にも継承されているが (千葉兼胤安堵状写・左衛門尉定忠安堵状写 (❉1) )、永和3年(1377) 希朝売券写 (❉1) で寄進されたものに基づいている。

荘園 (御厨) としての実態は南北朝期を通じてかなり弱体化したとみられ、室町期には完全に失われたと考えられる。応永27年(1420) 外宮神主等注進状写 (❉1) では鎌倉府に対し、名主・百姓の押領や年貢拒否を御教書によってやめさせるように求めている。鎌倉府はこれに応じなかったらしく、神宮の訴えは繰り返され、応永33年(1426) になってようやく御判御教書が発給されたが (足利持氏御判御教書写 (❉1) )、応永34年(1427) 上杉憲実施行状写 (❉1) や正長元年(1428) 大石憲重遵行状写 (❉1) を見る限りは効果はなかったとみられる。

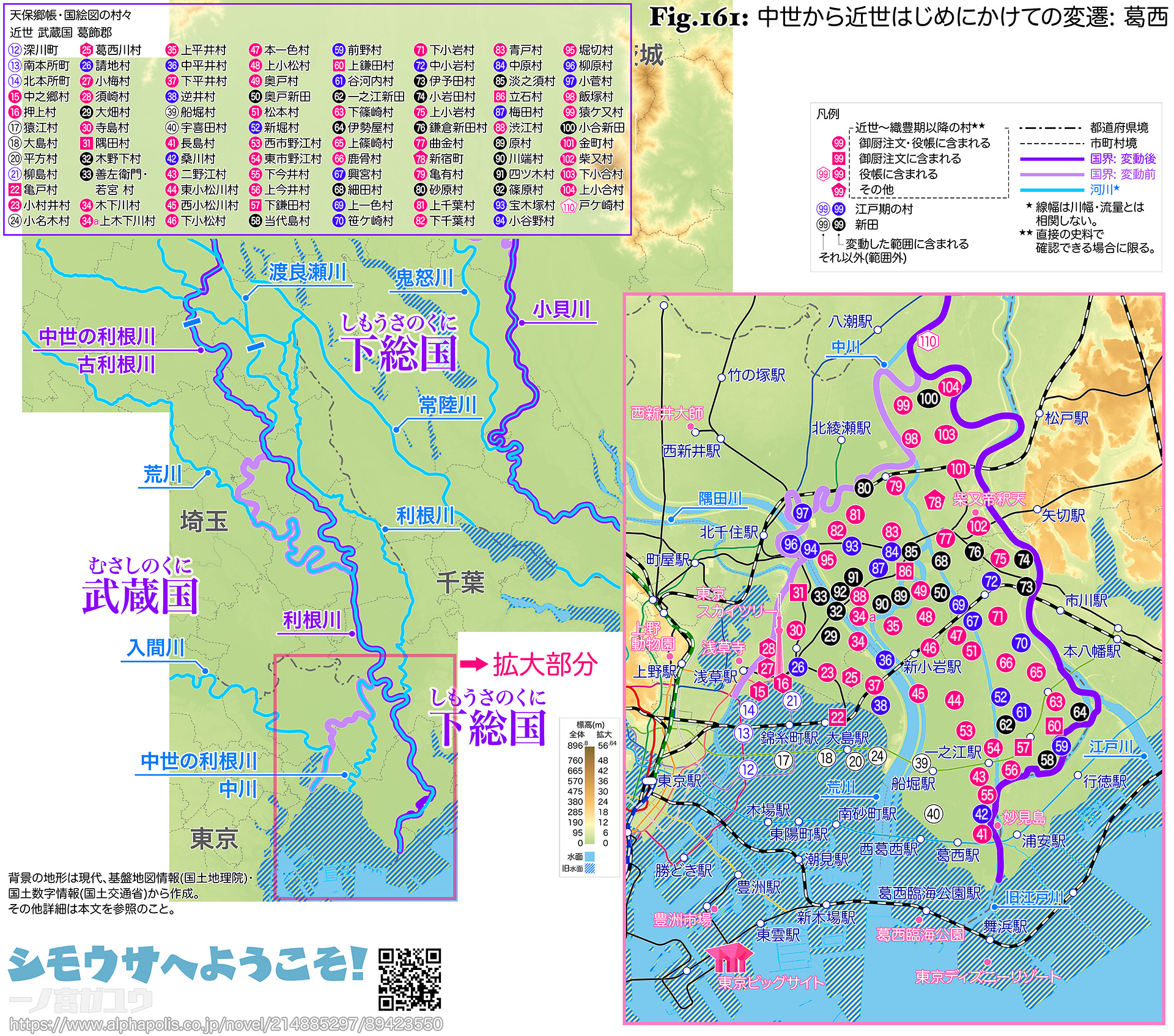

戦国期に入って、葛西は後北条氏 (小田原北条氏) の勢力下に組み入れられた。このころには、安房国を拠点に勢力を拡大する里見氏に対して葛西は前線として機能するようになり、実質的に武蔵国の延長上になっていた。小田原衆所領役帳の記載でも葛西は武蔵国とみなされていたと考えられる。また、天文22年(1553) 正月付の伊勢大神宮庁宣写 (❉1) によれば、依然として伊勢神宮は「下總國葛西三十三鄕」の権利を主張していたが、同年と思われる 2月26日付の北条家印判状写 (❉1) は、後北条氏の支配になってからは例がないとし、「房総両国」(安房・上総・下総) を平定できたら新たに寄進しよう、と答えた。その後、神宮から「太榊宮御祓之箱」が贈られたらしく、これに対して年不詳 2月27日付の北条氏康書状写 (❉1) で、氏康は同様の回答を行い、関連する同日付の石巻家重書状写 (❉1) には「武州葛西庄」という表現が含まれている。

しかし、江戸初期の検地帳には以下のように記載されており、徳川政権 (江戸幕府) は葛西を下総国として把握している。実質的には武蔵国の一部となって後北条氏はそのように把握していたとしても、一時的なものか、一部の立場による認識に過ぎなかったというしかない。

しかし、江戸初期の検地帳には以下のように記載されており、徳川政権 (江戸幕府) は葛西を下総国として把握している。実質的には武蔵国の一部となって後北条氏はそのように把握していたとしても、一時的なものか、一部の立場による認識に過ぎなかったというしかない。

| ‣ | 元和8年(1622) 長島村の検地帳 (❉3): 「元和八歳壬戌七月廿二日 下総国勝鹿郡東葛西内長嶋御検地帳」 |

| ‣ | 元和8年(1622) 飯塚村の検地帳表紙: 「元和八年壬戌七月廿三日 下総国葛鹿郡葛西庄飯塚村御検地水帳」(❉4) |

一方、正保国絵図・郷帳 (正保年中改定図・武蔵田園簿) で葛西の村々は武蔵国 葛飾郡に含まれている。この間の経緯はかならずしも明らかではないが、周辺の状況を考え合わせれば、あとで取り上げる二郷半領・松伏領・幸手領・島中川辺領と同様、寛永年間(1624〜1644) に国界は移されたと考えられる。

ほかの史料もあげておく。

| ‣ | 寛永6年(1629) 八剣神社 (葛飾区奥戸八丁目、古くは『矢剣明神』) の棟札に「寛永六年九月二十五日」「下総国葛西庄奥戸新田」(❉5)。 |

| ‣ | 寛永10年(1633) 天祖神社 (葛飾区高砂二丁目、古くは『三社明神』) の棟札に「寛永十稔癸酉九月二十八日」「下総国葛飾郡葛西荘曲金郷新宿村細田村」(❉5)。 |

| ‣ | 寛永18年(1641) 天祖神社 (葛飾区奥戸二丁目) の棟札に「寛永十八辛巳暦霜月六日」「武州葛西奥戸村」(❉5)。 |

棟札は民間で作成されるため、公的に作成される文書より変更が反映される時期は遅く、正確さも相対的に劣る。ただしここでは寛永年間の変更と見た場合に整合している。

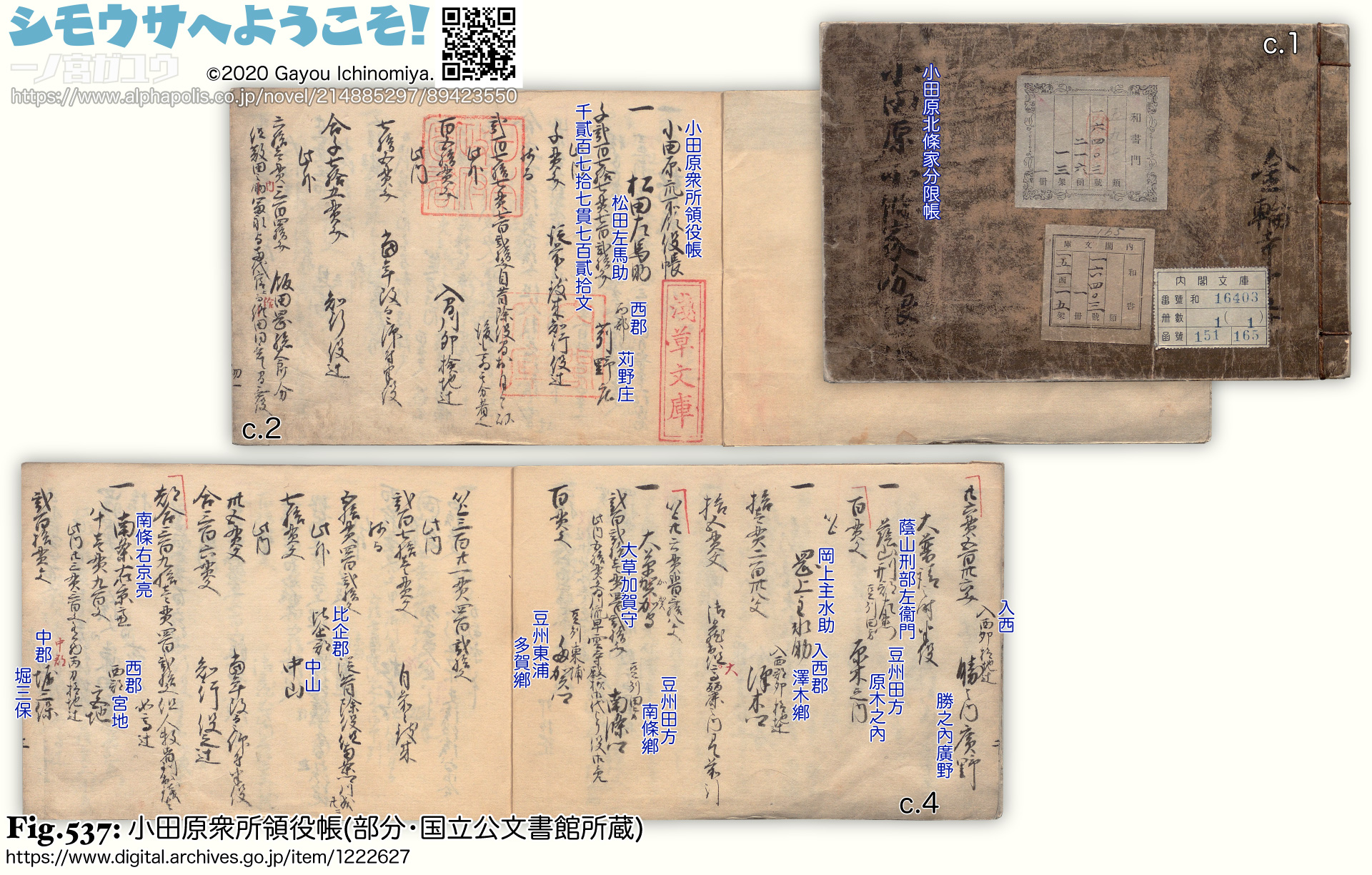

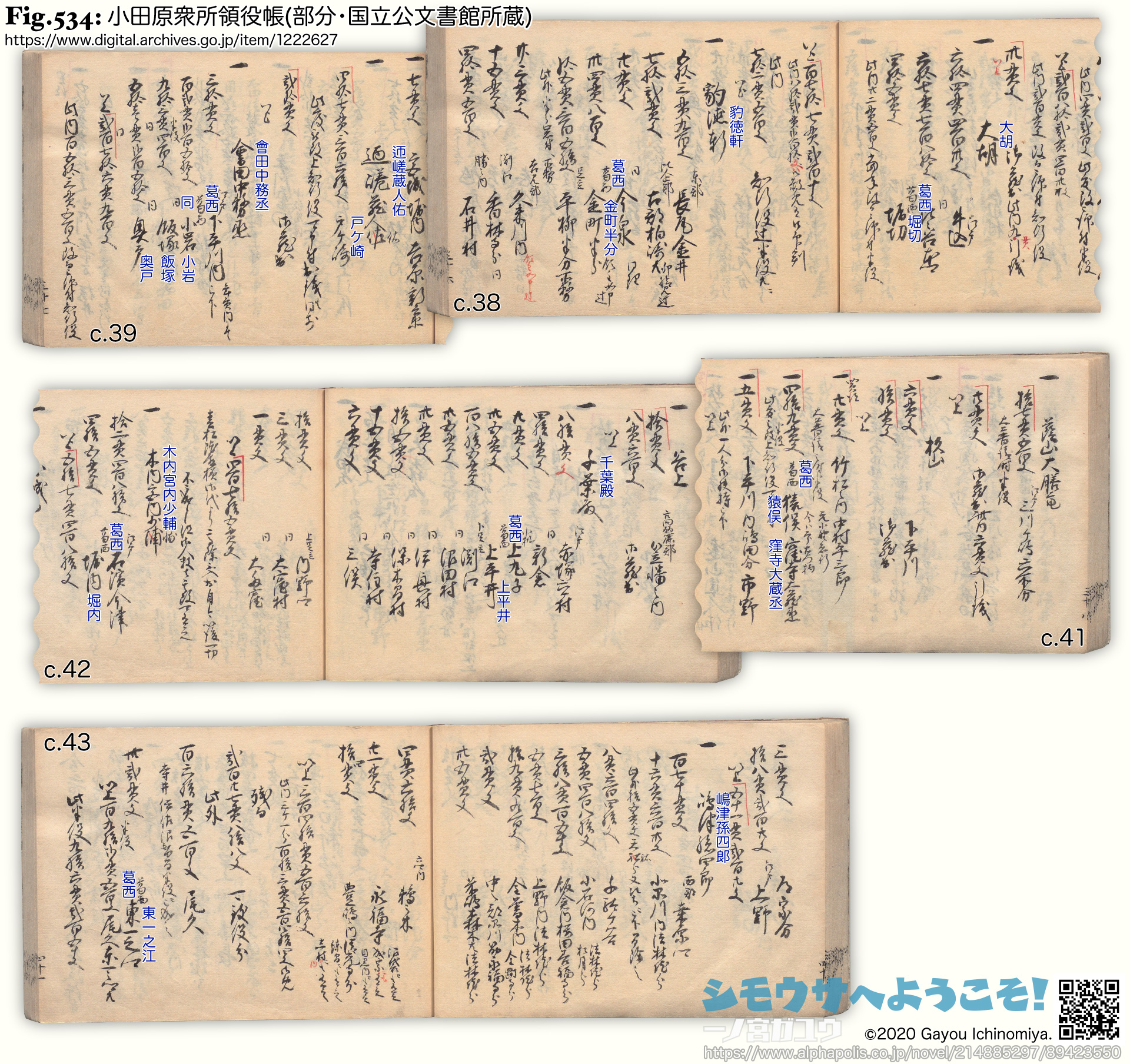

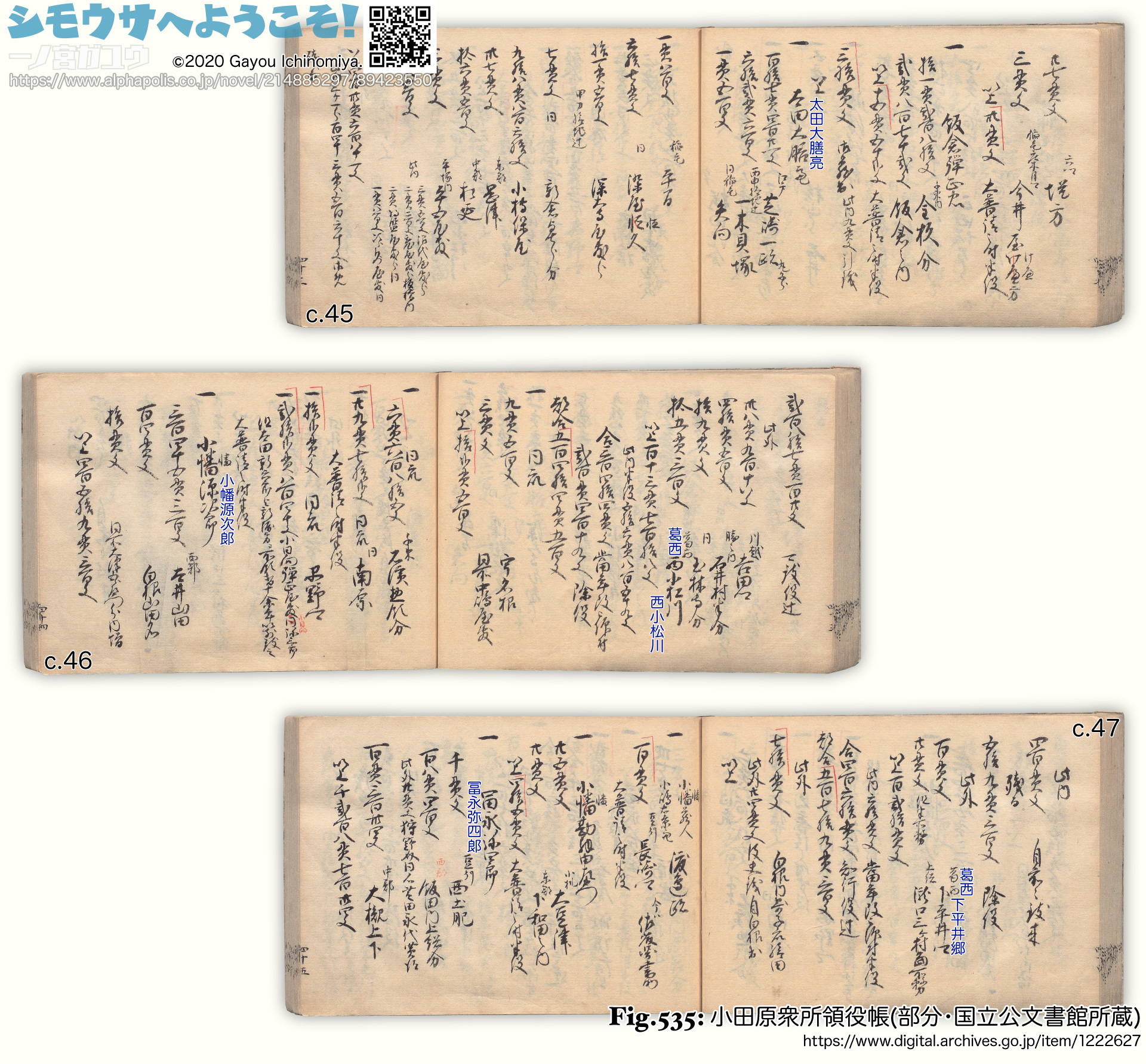

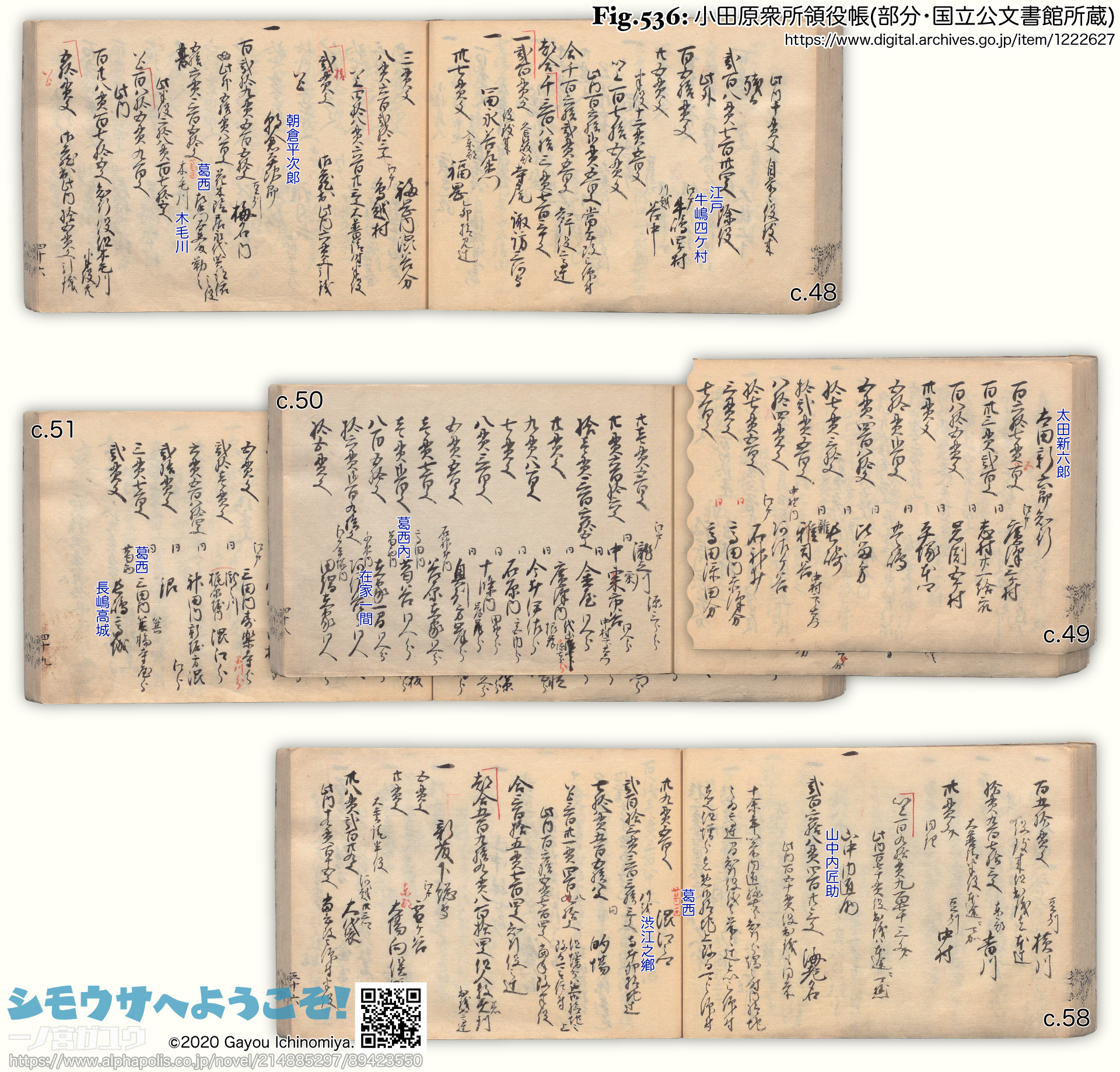

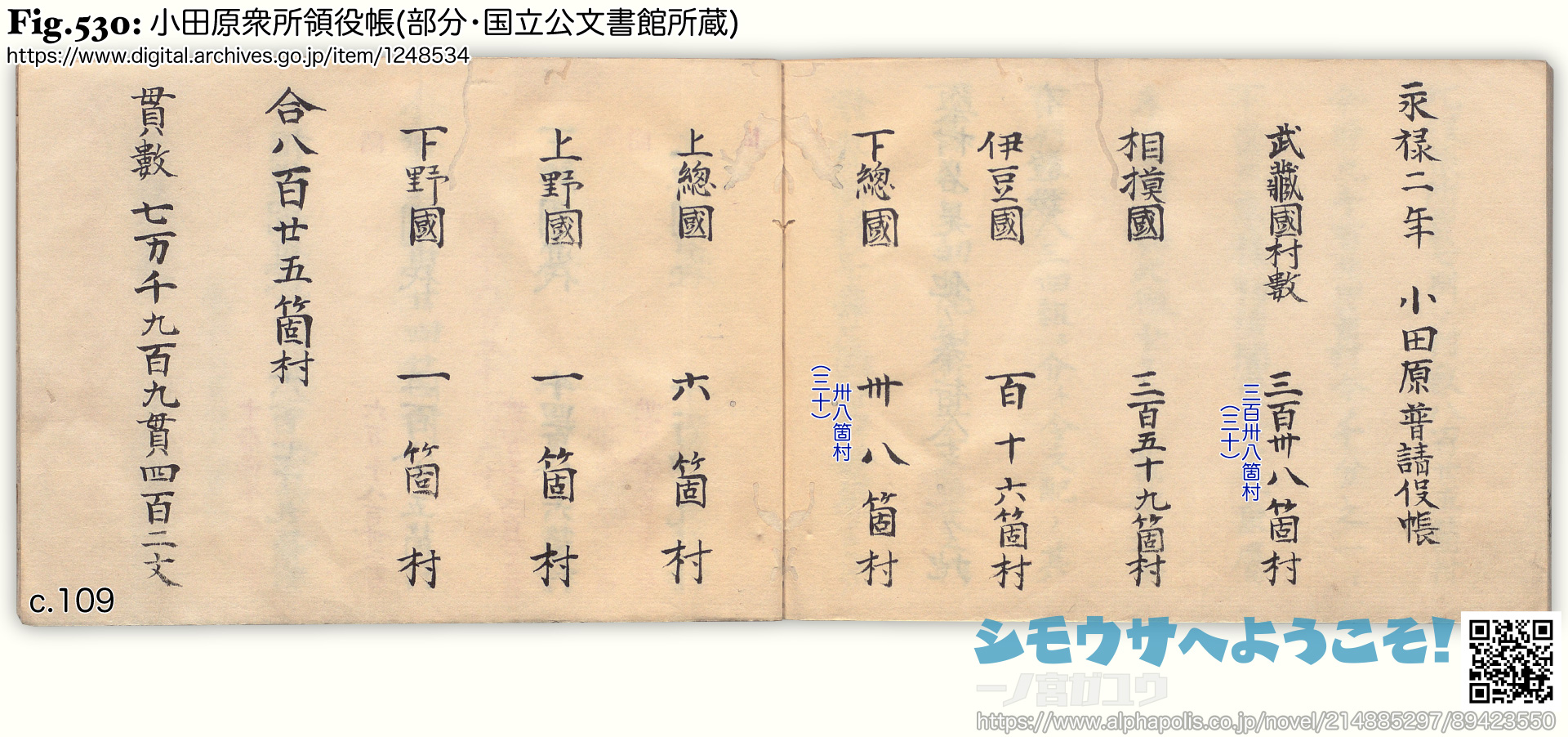

北条氏康が永禄2年(1559) までに作成させた、家臣ごとに所領などの情報を書き連ねた帳簿。写本が多く、国立国会図書館・国立公文書館でも複数の写本がデジタル公開されている。書名の異同も多い。翻刻・校訂には東京市史外篇として刊行された「集註小田原衆所領役帳」(1936)、「小田原衆所領役帳」(1969, 杉山)、および「新編埼玉県史 資料編8 中世4 記録2」(1986) 付録があり、これらはすべて国立公文書館の #1222627 (『閣本甲』) を底本とし、校訂には同#1248534 (『閣本乙』) を優先的に使用している。在地の写本を翻刻・校訂したものには「平塚市史 1 資料編 古代・中世」(1985) 所収史料や「藤沢市史料集 20 北条氏所領役帳」(1996) がある。

小田原衆所領役帳では所領の右肩に広域地名が付記されているが、武蔵国 (武州)・相模国 (相州) の所領については、一部の例外を除いて広域地名に国名は含まれない。たとえば松田左馬助の所領「苅野庄」の広域地名は「相州西郡」ではなく単に「西郡」である。領国である以上は記載する必要はない、という明確な意図があったかどうかはわからないが、少なくとも武蔵国は 338箇所、相模国は 359箇所もあったので、国名を記載しても分類上、意味はなかったとは思われる。116箇所の所領を含む伊豆国 (豆州) については、大草加賀守の所領「南条郷」の広域地名が「豆州田方」となっているように国名を含んでいる。

一方、古代 下総国の範囲に含まれる所領を拾うと、役帳には葛西の 33箇所と戸ケ崎 (江戸衆・迊嵯蔵人佑) が含まれ、前者の広域地名は単に「葛西」であり、後者には広域地名の付記がない。

116箇所の所領を含む伊豆国 (豆州) を念頭に考えれば、これらがもし下総国 (総州) として把握されていたのなら、葛西 33箇所の広域地名は単なる「葛西」ではなく「下総葛西」または「総州葛西」、戸ケ崎も「下総」または「総州」と付記されていなければならない。したがって、役帳において葛西は武蔵国 (武州) として把握されていた、といえる。

集註 小田原衆所領役帳(1936) に記載されているものであり、同書が「閣本乙」と呼ぶ校訂本 (国立公文書館#1248534) が原典。写しの部分とは明確に分けて末尾に記載されている。

実際の単位は「村」(『箇村』) だが、「広沢三ケ村」「大槻上下」のようにまとめられている場合や、「下和田之内」「今井郷半分」のように分割されている場合の集計方法や内訳は不明であり、本稿では参考値と位置づけ、単位は「箇所」とした。

宥相本系かつ確認できる範囲で、例外には由木 (小田原衆・布施善三) の「武州関戸」と高坂半分 (江戸衆・大道寺) の「武州入西」がある。ただし、前者は関戸そのものが特殊な位置づけである (北条氏の直轄領であり、後述の『関戸之内』のほか、『関戸近所』しか役帳には含まれない) ことを踏まえると、「武州入西」だけが例外といえる。意図は感じられず、おそらくたまたまではないだろうか。なお、ほかに関戸之内 (小田原衆・松田左馬助)・小沢郷 (松山衆・垪和又太郎)・小山田之内四ケ村 (他国衆・油井領)・神奈川 (御家中役之衆・南条馬寄 矢野彦六)・小机本郷 (小机衆・三郎殿) の広域地名が「武州」となっているが、これらはそれぞれが広域地名または集合地名なので、記載するのであればほかに表現しようがない (記載しない、という選択肢はある)。

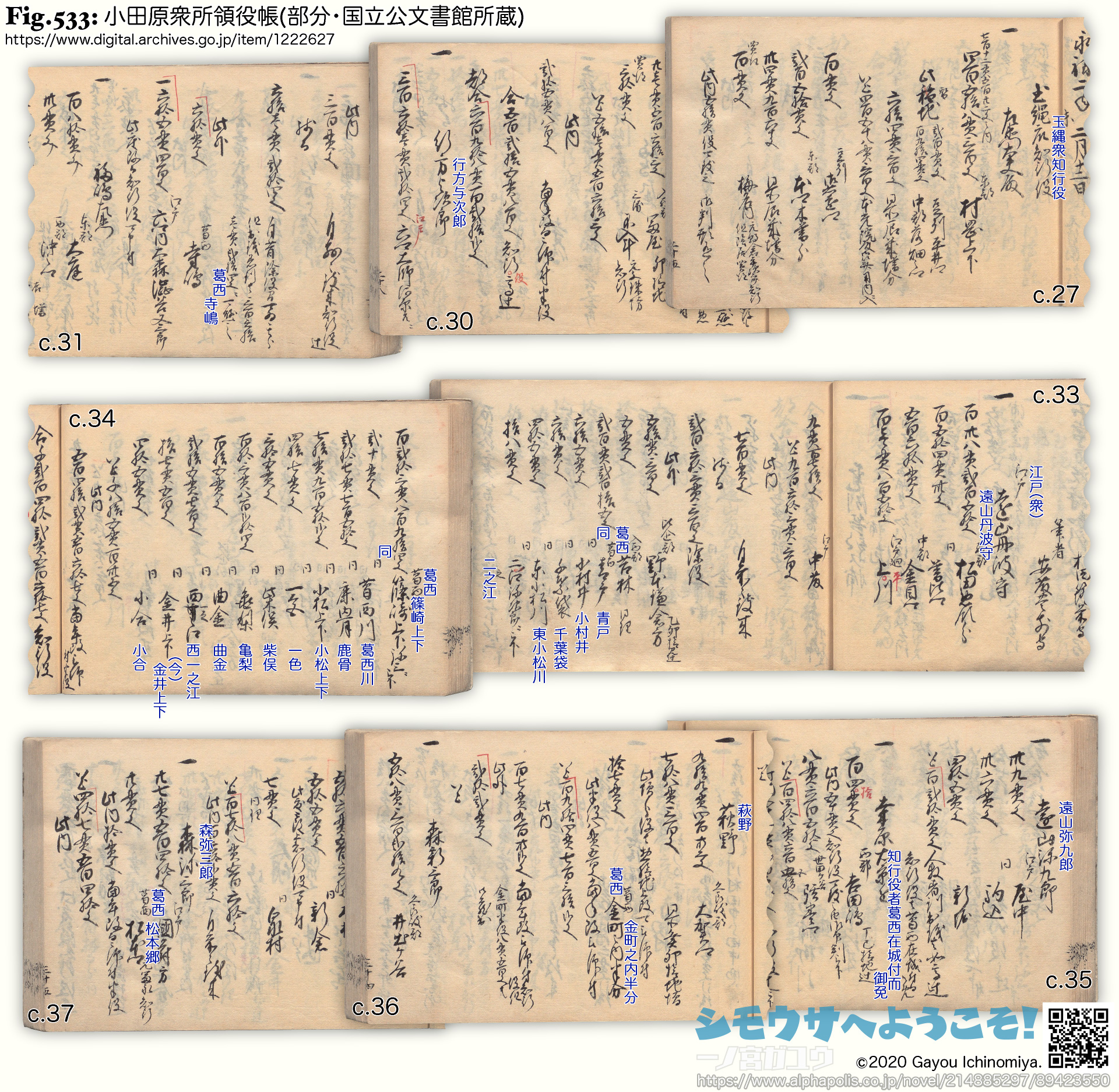

広域地名が葛西であるのは以下。33箇所とはこれらをそのまま数えた場合である。所属は行方与次郎のみ玉縄衆、ほかはすべて江戸衆。

寺島 (行方与次郎)・青戸・小村井・千葉袋・東小松川・二之江・篠崎上下・葛西川・鹿骨・小松上下・一色・柴俣・亀梨・曲金・西一之江・金井上下・小合 (以上、遠山丹波守)・金町之内半分 (萩野)・松本郷 (森弥三郎)・堀切 (大胡)・金町半分 (豹徳軒)・小岩・飯塚・奥戸 (以上、会田中務丞)・猿俣 (窪寺大蔵丞)・上平井 (千葉殿)・堀内 (木内宮内少輔)・東一之江 (島津孫四郎)・西小松川 (太田大膳亮)・下平井郷 (小幡源次郎)・木毛川 (朝倉平次郎)・長島高城 (太田新六郎)・渋江之郷 (山中内匠助)。

なお、ほかに太田新六郎の所領に「葛西内」の「在家一間」がある。また、江戸衆・遠山弥九郎の所領一覧末尾には「知行役者葛西在城付而御免」(知行役は葛西在城につきて御免) と付記され、葛西 (葛西城) の地名が含まれる。

「閣本乙」 (国立公文書館#1248534) では、下総国は 38箇所とされている。前述のとおり集計方法・内訳は不明だが、少なくとも「閣本乙」の作成者 (校訂者) は葛西を下総国 (のまま) と解釈している。

天正18年(1590) 小田原城を攻め落とされた後北条氏は滅亡し、江戸城には徳川家康が入った。その翌年に発給された朱印状 2通には次のように記載されている。

| ◦ | 天正19年(1591)の葛西神社 (古くは『香取宮』、のち一時『香取神社』) に宛てた浅野長政 (長吉) 朱印状 (❉6) に「天正十九年辛卯十一月」「武蔵国勝鹿郡葛西庄金町郷」。 |

| ◦ | 天正19年(1591)の青龍山浄光寺 (木下川薬師) に宛てられた朱印状 (❉7) に「天正拾九年辛卯年十一月日」「下総国葛西庄木下川之内」。 |

これによれば、豊臣政権が葛西を下総・武蔵のどちらであると考えていたのかは定かではない。

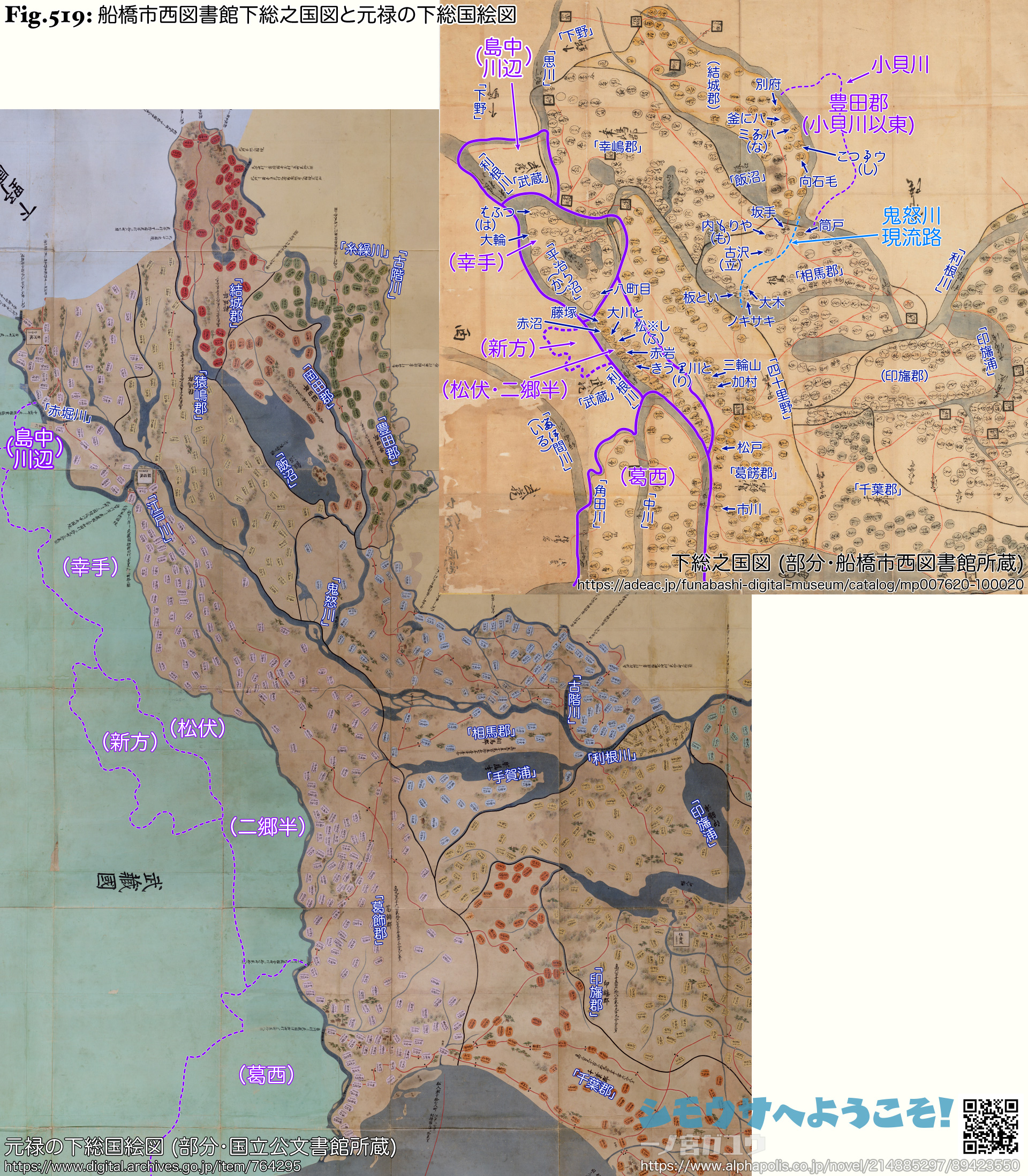

船橋市西図書館蔵 下総之国図に葛西地域は含まれている。

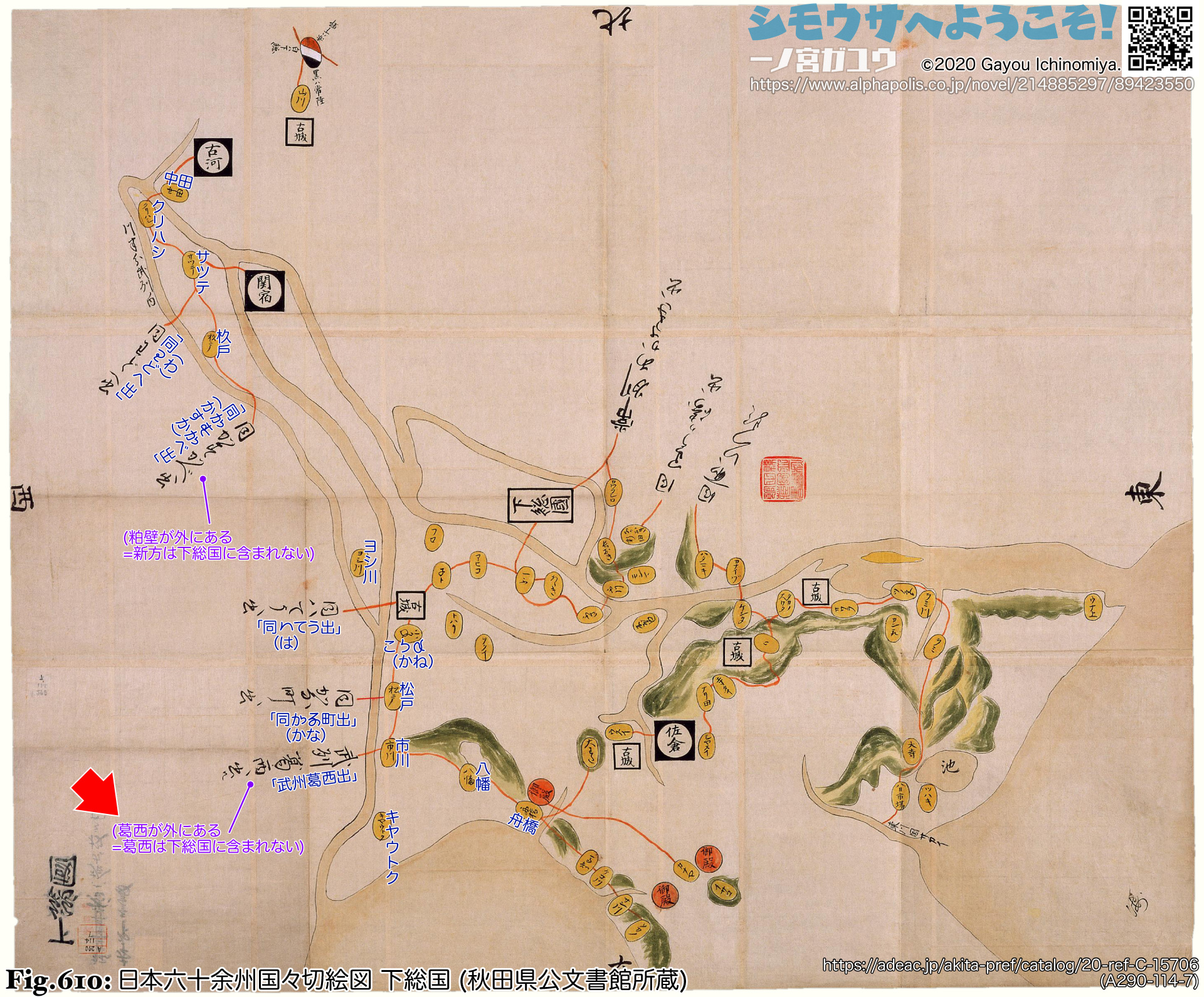

日本六十余州国々切絵図では武蔵国に葛西地域が含まれ、下総国には含まれない。

下総国では佐倉街道 (成田街道) に相当する道筋に東から「舟橋」「八幡」「市川」とつづき、ここで「松戸」へ向かう街道 (水戸街道へ短絡する街道) を分け、川を渡ったところに「武州葛西へ出る」とある。

下総国では佐倉街道 (成田街道) に相当する道筋に東から「舟橋」「八幡」「市川」とつづき、ここで「松戸」へ向かう街道 (水戸街道へ短絡する街道) を分け、川を渡ったところに「武州葛西へ出る」とある。

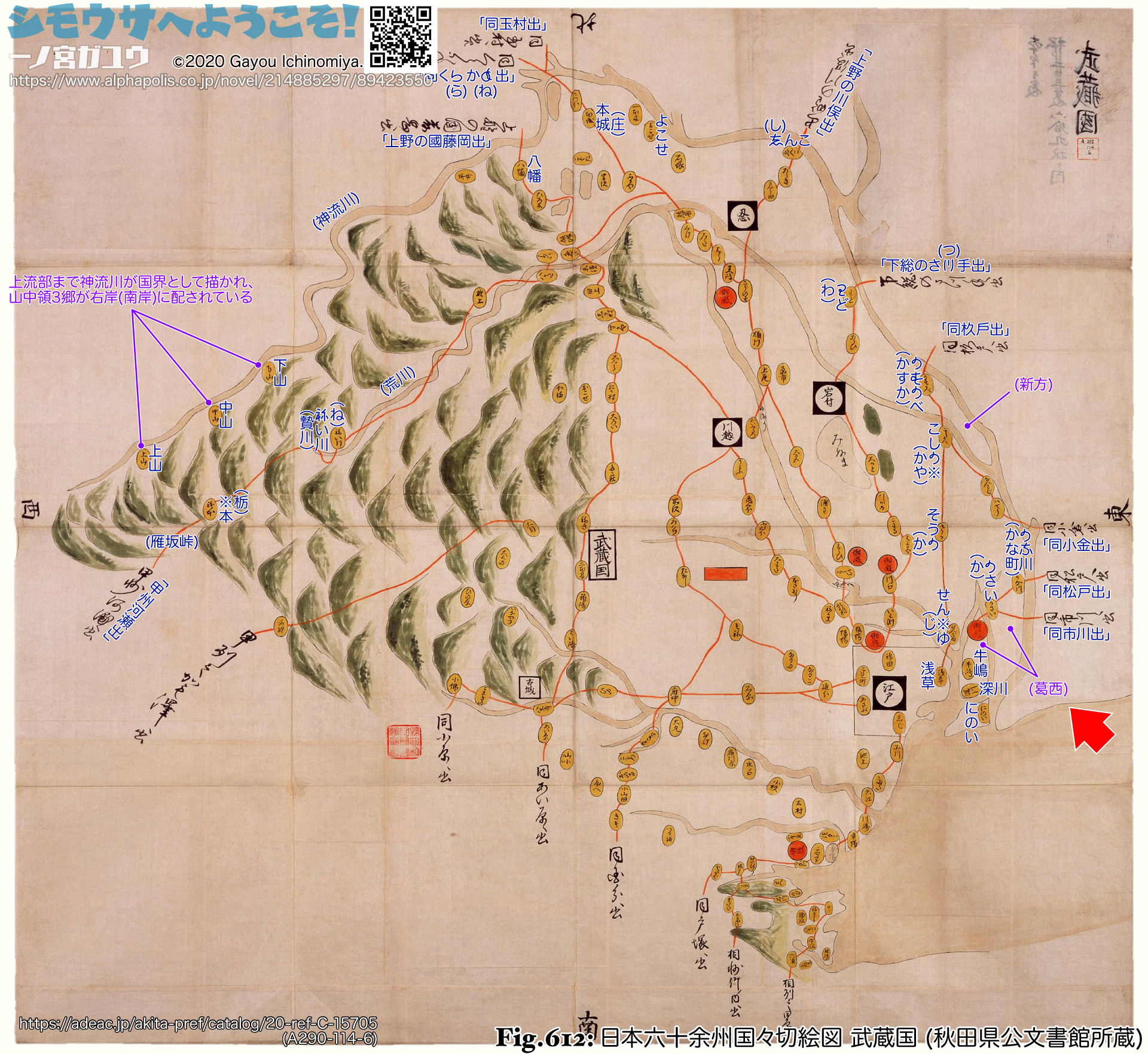

武蔵国では「同市川へ出る」(同 = 下総) とあるところから佐倉街道がはじまり、「金町」(金川)(❉8) から来る水戸街道と合流するところに「葛西」がある。この葛西は新宿町 (葛西新宿) と考えられ、ほかに「牛嶋」「深川 「二之江」(にのい) がある。やはり国界は中世の利根川であって葛西は武蔵国に含められている。

武蔵国では「同市川へ出る」(同 = 下総) とあるところから佐倉街道がはじまり、「金町」(金川)(❉8) から来る水戸街道と合流するところに「葛西」がある。この葛西は新宿町 (葛西新宿) と考えられ、ほかに「牛嶋」「深川 「二之江」(にのい) がある。やはり国界は中世の利根川であって葛西は武蔵国に含められている。

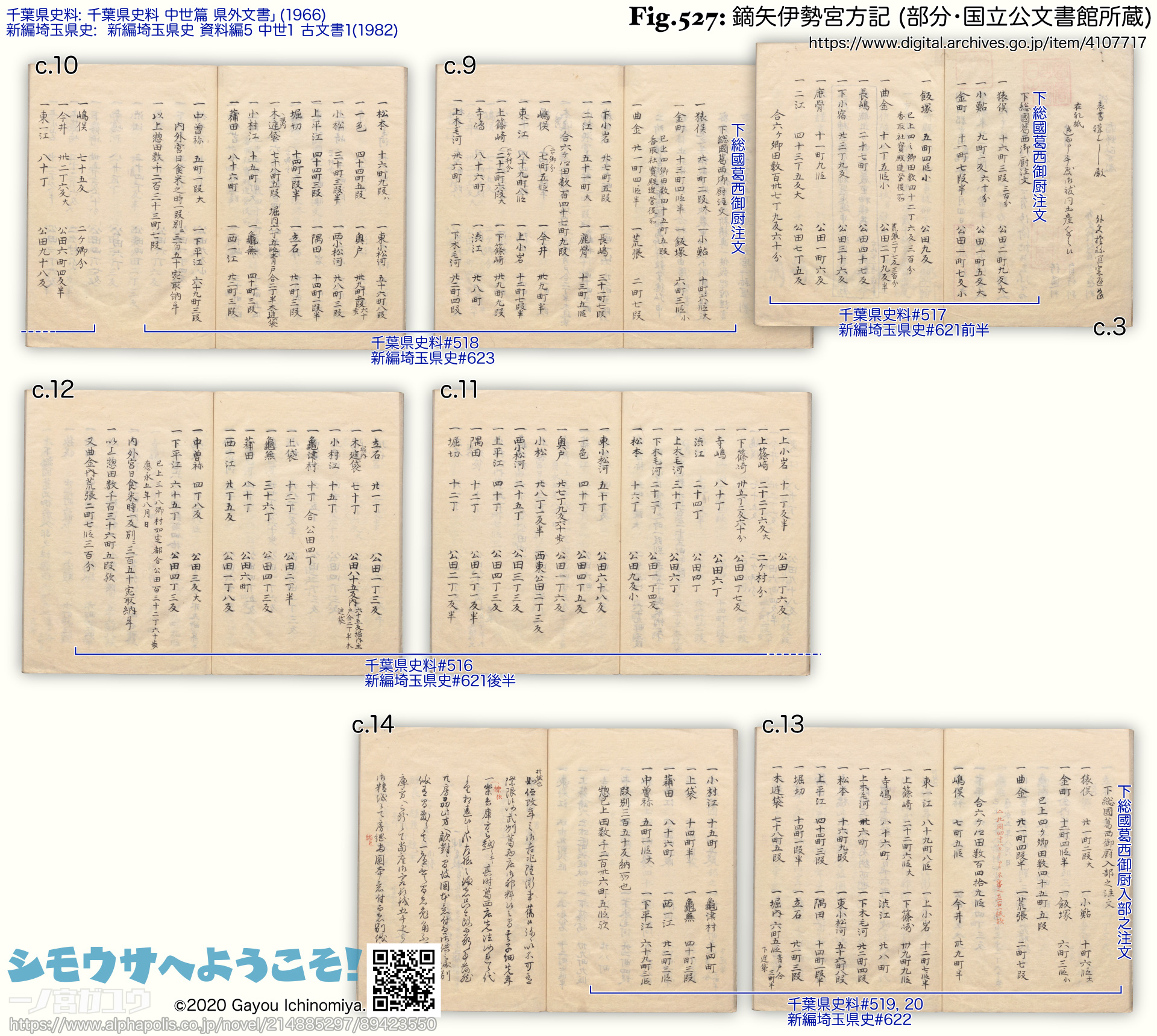

鏑矢伊勢宮方記に収録されている目録。葛西御厨に含まれる村と田数 (水田の規模) が記されている。鏑矢伊勢宮方記は、正式には桧垣兵庫家証文旧記案集というが、一櫟文書・檜垣文書などとも呼ばれ、その呼称は一定しない。NDLでは「桧垣兵庫家古券」(10.11501/2552951)、国立公文書館では「鏑矢伊勢宮方記」「檜垣兵庫家証文旧記案集」(#4107717・#4257588) がデジタル公開されている。また、御厨注文の部分は「千葉県史料 中世篇 県外文書」(1966) や「新編埼玉県史 資料編5 中世1 古文書1」(1982) などに翻刻されているが、前者は鏑矢伊勢宮方記に収録されている分割のまま、後者は前半部分だけと考えられる文書と後半部分だけと考えられる文書を組み合わせて収録している。

「桧垣兵庫家古券」(NDL)・「鏑矢伊勢宮方記」「檜垣兵庫家証文旧記案集」(国立公文書館) の 3種とも全体の構成は異なるが、御厨注文の部分は、千葉県史料 第517号文書 (新編埼玉県史 第621号文書前半)・千葉県史料 第518号文書 (新編埼玉県史 第623号文書)・千葉県史料 第516号文書 (新編埼玉県史 第621号文書後半)・千葉県史料 第519号文書・第520号文書 (新編埼玉県史 第622号文書) の順で一致している。千葉県史料 第516号文書 (新編埼玉県史 第621号文書後半) のみ、応永5年(1398) の年記載があり、したがって新編埼玉県史は、第621号文書の全体を応永5年(1398) の文書として扱っている。

「桧垣兵庫家古券」(NDL)・「鏑矢伊勢宮方記」「檜垣兵庫家証文旧記案集」(国立公文書館) の 3種とも全体の構成は異なるが、御厨注文の部分は、千葉県史料 第517号文書 (新編埼玉県史 第621号文書前半)・千葉県史料 第518号文書 (新編埼玉県史 第623号文書)・千葉県史料 第516号文書 (新編埼玉県史 第621号文書後半)・千葉県史料 第519号文書・第520号文書 (新編埼玉県史 第622号文書) の順で一致している。千葉県史料 第516号文書 (新編埼玉県史 第621号文書後半) のみ、応永5年(1398) の年記載があり、したがって新編埼玉県史は、第621号文書の全体を応永5年(1398) の文書として扱っている。

| ❉1: | 八潮市史 史料編 古代・中世(1988) 所収。 |

| ❉2: | 兵庫県史 史料編 中世9・古代補遺(1997) 所収。 |

| ❉3: | 江戸川区史 第1巻 (1976) 所収。 |

| ❉4: | 葛飾区史料 (1958)・増補 葛飾区史 下巻(1985)。 |

| ❉5: | 増補 葛飾区史 下巻(1985)。 |

| ❉6: | 葛飾区古文書史料集9 葛西神社文書1(1996) 所収。 |

| ❉7: | 葛飾区古文書史料集1 御成記 定光寺近世文書(1987) 所収。 |

| ❉8: | 秋田県公文書館では「金川」、池田家文庫では「金町」。秋田県公文書館は町の草体を誤写したかと思われる。 |

近世 武蔵国 葛飾郡

| 12. | 深川町 (❉3) |

| 13. | 南本所町 (❉4) |

| 14. | 北本所町 (❉4) |

| 15. | 中之郷村 (❉5)(❉6) |

| 16. | 押上村 (❉5) |

| 17. | 猿江村 (❉7) |

| 18. | 大島村 (❉7) |

| 20. | 平方村 (❉7) |

| 21. | 柳島村 |

| 22. | 亀戸村 (❉8) |

| 23. | 小村井村 (❉9) |

| 24. | 小名木村 (❉7) |

| 25. | 葛西川村 (❉10) |

| 26. | 請地村 |

| 27. | 小梅村 (❉5) |

| 28. | 須崎村 (❉5)(❉11) |

| 29. | 大畑村 (❉7)(❉12) |

| 30. | 寺島村 (❉13) |

| 31. | 隅田村 (❉14)(❉15) |

| 32. | 木野下村 (❉7)(❉16) |

| 33. | 善左衛門・若宮 村 (❉7)(❉17)(❉18) |

| 34. | 木下川村 (❉19)(❉20) |

| 34a. | 上木下川村 (❉19)(❉20)(❉21) |

| 35. | 上平井村 (❉22) |

| 36. | 中平井村 |

| 37. | 下平井村 (❉22) |

| 38. | 逆井村 |

| 39. | 船堀村 (❉23)(❉24) |

| 40. | 宇喜田村 (❉25)(❉26) |

| 41. | 長島村 (❉27) |

| 42. | 桑川村 |

| 43. | 二野江村 (❉28)(❉29) |

| 44. | 東小松川村 (❉30) |

| 45. | 西小松川村 (❉31) |

| 46. | 下小松村 (❉32) |

| 47. | 本一色村 (❉33) |

| 48. | 上小松村 (❉32) |

| 49. | 奥戸村 (❉34) |

| 50. | 奥戸新田 (❉35) |

| 51. | 松本村 (❉36) |

| 52. | 新堀村 |

| 53. | 西市野江村 (❉37)(❉38) |

| 54. | 東市野江村 (❉37)(❉38) |

| 55. | 下今井村 (❉39) |

| 56. | 上今井村 (❉39) |

| 57. | 下鎌田村 (❉40) |

| 58. | 当代島村 (❉25)(❉41) |

| 59. | 前野村 |

| 60. | 上鎌田村 (❉40) |

| 61. | 谷河内村 |

| 62. | 一之江新田 (❉42) |

| 63. | 下篠崎村 (❉43)(❉44) |

| 64. | 伊勢屋村 (❉7) |

| 65. | 上篠崎村 (❉43)(❉44) |

| 66. | 鹿骨村 (❉45) |

| 67. | 興宮村 (❉46) |

| 68. | 細田村 (❉7)(❉47) |

| 69. | 上一色村 |

| 70. | 笹ケ崎村 (❉48) |

| 71. | 下小岩村 (❉49) |

| 72. | 中小岩村 |

| 73. | 伊予田村 (❉50)(❉51) |

| 74. | 小岩田村 (❉25) |

| 75. | 上小岩村 (❉49)(❉52) |

| 76. | 鎌倉新田村 (❉25) |

| 77. | 曲金村 (❉53) |

| 78. | 新宿町 (❉54)(❉55) |

| 79. | 亀有村 (❉56) |

| 80. | 砂原村 (❉7) |

| 81. | 上千葉村 (❉57) |

| 82. | 下千葉村 (❉57) |

| 83. | 青戸村 (❉58) |

| 84. | 中原村 |

| 85. | 淡之須村 (❉7) |

| 86. | 立石村 (❉59) |

| 87. | 梅田村 |

| 88. | 渋江村 (❉60) |

| 89. | 原村 (❉7) |

| 90. | 川端村 (❉7) |

| 91. | 四ツ木村 (❉7)(❉61) |

| 92. | 篠原村 (❉7) |

| 93. | 宝木塚村 |

| 94. | 小谷野村 (❉62) |

| 95. | 堀切村 (❉63) |

| 96. | 柳原村 (❉62) |

| 97. | 小菅村 |

| 98. | 飯塚村 (❉64) |

| 99. | 猿ケ又村 (❉65) |

| 100. | 小合新田 |

| 101. | 金町村 (❉66) |

| 102. | 柴又村 (❉67)(❉68) |

| 103. | 下小合村 (❉69) |

| 104. | 上小合村 (❉69) |

| 110. | 戸ケ崎村 (❉70) |

| ❉1: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図との対照を含む。 |

| ❉2: | 干拓によって成立した沿岸部・持添相当の新田と、江戸の街の拡大によってあらたに成立した町は省く (1. 永代新田から 11. 深川猟師町まで、19. 大島新田、および 266. 越中島新田から 270. 鶴歩町まで)。 |

| ❉3: | 武蔵田園簿では「深河村」、正保年中改定図では「深川村」。江戸の街の拡大にともなってその一部となった。 |

| ❉4: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「本所村」。深川町と同様、江戸の街の拡大にともなってその一部となった。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559) 以前: 「江戸 牛島四ケ村」(江戸衆 富永弥四郎、小田原衆所領役帳)。新編武蔵風土記稿による。 |

| ❉6: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄年中改定図では「中ノ江村」。 |

| ❉7: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 年月日不詳: 「亀津村」(下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「小村江」(下総国葛西御厨注文)、年月日不詳: 「同」(下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 小村井」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559) 以前: 「同 葛西川」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉11: | 正保年中改定図では「洲崎村」(武蔵田園簿では『須崎村』)。 |

| ❉12: | 天保郷帳では「古者 大畑新田村」と付記され、元禄郷帳・元禄年中改定図では「大畠新田村」 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「寺島」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 寺島」(江戸衆 行方与次郎・小田原衆所領役帳)。 |

| ❉14: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「須田村」。 |

| ❉15: | 天保郷帳では「古者 須田村・外新田 弐ケ村」と付記され (地名は併記)、元禄郷帳・元禄年中改定図では「須田村枝郷」と付記された「外新田」がほかにある。 |

| ❉16: | 元禄郷帳・元禄年中改定図では「木之下村」。 |

| ❉17: | 地名は併記される。 |

| ❉18: | 天保郷帳には「古者 善左衛門・若宮 新田村」と付記され、元禄郷帳では「善左衛門・若宮 新田村」、元禄年中改定図では「若宮・善左エ門 新田村」。地名はどれも併記される。 |

| ❉19: | 応永5年(1398): 「上木毛河」「下木毛河」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文、応永33年(1426): 「下總國葛西庄上木毛河鄕內藥師堂別當職」(興津家定寄進状、新編埼玉県史 資料編5 中世1 古文書1,1982)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 木毛川」(江戸衆 朝倉平次郎、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉20: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では上下の区別はない。 |

| ❉21: | 天保国絵図では「木下川村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「上平江」「下平江」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 上平井」(江戸衆 千葉殿)・「葛西 下平井郷」(江戸衆 小幡源次郎、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉23: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「舟堀新田」。 |

| ❉24: | 元禄郷帳・元禄年中改定図では「舟堀村」。 |

| ❉25: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「〜新田」。 |

| ❉26: | 元禄郷帳・元禄年中改定図では西宇喜田村・東宇喜田村。天保国絵図では「宇喜田村之内」と付記された東宇喜田村がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉27: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「長島」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 長島高城」(江戸衆 太田新六郎、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉28: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「二江」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 二之江」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳。 |

| ❉29: | 正保年中改定図では「二ノ江村」、武蔵田園簿・元禄郷帳・元禄年中改定図では「二野江村」。現在の表記は「二之江」。御厨注文では「二江」、役帳では「二之江」 |

| ❉30: | 応永5年(1398): 「東小松河」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 東小松川」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)、永禄5年(1562) 3月22日: 「曲金」「兩小松川」「金町」(北条氏康判物、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)。 |

| ❉31: | 応永5年(1398): 「西小松河」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 西小松川」(江戸衆 太田大膳亮、小田原衆所領役帳)、永禄5年(1562) 3月22日: 「曲金」「兩小松川」「金町」(北条氏康判物、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)。 |

| ❉32: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「小松」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 小松上下」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉33: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「一色」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 一色」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「奥戸」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 奥戸」(同 = 葛西、江戸衆 会田中務丞、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉35: | 元禄郷帳では「奥戸新田村」(元禄年中改定図では『奥戸新田』)。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「松本」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 松本郷」(江戸衆 森弥三郎、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉37: | 応永5年(1398): 「東一江」「西一江」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 東一之江」(江戸衆 島津孫四郎)・「同 西一ノ江」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉38: | 武蔵田園簿では「西市野江村」「東市野江村」、正保年中改定図では「西市ノ江」「東市ノ江」、元禄郷帳では「西市野江村」「東一野江村」、元禄年中改定図では「西市江村」「東市江村」、対応する近代の大字は「西一之江」「東一之江」。 |

| ❉39: | 応永5年(1398): 「今井」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 金井上下」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉40: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「蒲田」(『蒲』はくさかんむりに『補』、下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)。 |

| ❉41: | [新田・分村] 下総国 葛飾郡の当代島村がこの当代島村を開墾したという (浦安町誌 上, 1969)。現在は下総国 葛飾郡の当代島村のみ、浦安市に地名が残る。 |

| ❉42: | 武蔵田園簿では「一野江新田村」、正保年中改定図では「市ノ江新田」。 |

| ❉43: | [中世〜織豊期] 永和3年(1377) 3月17日: 「下總國葛西御厨篠崎鄕內上村二郞太郞入道ひかゑ申在家の田・屋しき」(希朝売券写、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)、応永5年(1398): 「下篠崎」「上篠崎」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 篠崎上下」(江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)、ほか。 |

| ❉44: | [中世〜織豊期] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「篠崎村」。 |

| ❉45: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「鹿骨」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 鹿骨」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉46: | 武蔵田園簿では「奥ノ宮村」、正保年中改定図では「奥ノ宮」。 |

| ❉47: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「曲金新田」。 |

| ❉48: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「篠ケ崎村」。 |

| ❉49: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「下小宿」「上小岩」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 「下小岩」「上小岩」(下総国葛西御厨注文)・「上小岩」(下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 小岩」(江戸衆 会田中務丞、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉50: | [新田・分村] 武蔵田園簿では「伊与新田」、正保年中改定図では「伊ヨ新田」。 |

| ❉51: | 元禄郷帳・元禄年中改定図・天保国絵図では「伊与田村」。 |

| ❉52: | 正確には天保郷帳・国絵図とも「上小岩田村」。ほかの史料で「上小岩田村」という村名は確認できないので、「小岩田村」に引きずられた誤りだろう。 |

| ❉53: | [中世〜織豊期] 室町期: 応永5年(1398): 「曲金」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 曲金」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)、永禄5年(1562): 「曲金」「兩小松川」「金町」北条氏康判物、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)。 |

| ❉54: | [中世〜織豊期] 永禄11年(1568): 「葛西 新宿」(北条家印判状、八潮市史 史料編 古代・中世, 1988)、天正10年(1582): 「江戶淺草・葛西新宿」(遠山直景伝馬手形、同)。 |

| ❉55: | 武蔵田園簿では単に「新宿」(正保年中改定図では『新宿村』)。 |

| ❉56: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「亀無」下総国葛西御厨注文・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 亀梨」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉57: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「木庭袋」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 千葉袋」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)、天正19年(1591「下總國葛餝郡千葉郷之内」(徳川家康寺領寄進状、埼玉の中世文書,1965) |

| ❉58: | [中世〜織豊期] 年月日不詳: 「青戸」(下総国葛西御厨注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 青戸」(江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉59: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「立石」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)。 |

| ❉60: | [中世〜織豊期] 年月日不詳: 「渋江」(下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 渋江之郷」(江戸衆 山中内匠助、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉61: | [新田・分村] 天保郷帳には「古者 四ツ木新田村」と付記され、元禄郷帳・元禄年中改定図では「四ツ木新田村」。 |

| ❉62: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「小谷野・柳原 村」(地名は併記)。 |

| ❉63: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「堀切」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 掘切」(江戸衆 大胡、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉64: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「飯塚」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 飯塚」(同 = 葛西、江戸衆 会田中務丞、小田原衆所領役帳)、天正18年(1590): 「笠井卅三郷之内」「いいつかむら」「さるかまた村」「こわいむら」「かなまち村」「しはまた村」(浅野長吉添状、葛飾区古文書史料集9 葛西神社文書1,1996)。 |

| ❉65: | [平安末期〜織豊期] 治承元年(1177) 以前: 「猿俣郷」(遷宮用途注文断簡写、下総町史 原始古代・中世編 史料集,1990)、康永4年(1345): 「小鮎猿俣役所地頭葛西伊豆四郎入道」(香取社造替諸社役所並びに雑掌人注文、関城町史 史料編3 中世関係史料,1985)、延文5年〜卓治3年(推定, 1360〜1364): 「下総国」の「葛西猿俣御厨」(神鳳鈔)、応安5年(推定, 1372): 「武藏國猿俣關務事」(二条師良御教書写、新編埼玉県史 資料編5 中世1 古文書1,1982)、応永5年(1398): 「猿俣」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 猿俣」(江戸衆 窪寺大蔵丞、小田原衆所領役帳)、ほか。 |

| ❉66: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「金町」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「葛西 金町之内半分」(荻野)・「葛西 金町半分」(江戸衆 豹徳軒、小田原衆所領役帳)、永禄5年(1562): 「曲金」「兩小松川」「金町」(北条氏康判物、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)、天正18年(1590) : 「笠井卅三郷之内」「いいつかむら」「さるかまた村」「こわいむら」「かなまち村」「しはまた村」(浅野長吉添状、葛飾区古文書史料集9 葛西神社文書1,1996)、ほか。 |

| ❉67: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「嶋俣」(下総国葛西御厨注文)・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 柴俣」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)、天正18年(1590): 「笠井卅三郷之内」「いいつかむら」「さるかまた村」「こわいむら」「かなまち村」「しはまた村」(浅野長吉添状、葛飾区古文書史料集9 葛西神社文書1,1996)。 |

| ❉68: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「柴俣村」、元禄郷帳・元禄年中改定図では「芝又村」。 |

| ❉69: | [中世〜織豊期] 応永5年(1398): 「小鮎」下総国葛西御厨注文・年月日不詳: 同 (下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文)、永禄2年(1559) 以前: 「同 小合」(同 = 葛西、江戸衆 遠山丹波守、小田原衆所領役帳)、天正18年(1590): 「笠井卅三郷之内」「いいつかむら」「さるかまた村」「こわいむら」「かなまち村」「しはまた村」(浅野長吉添状、葛飾区古文書史料集9 葛西神社文書1,1996)。 |

| ❉70: | [中世〜織豊期] 応安5年(1372): 「常陸・下總兩國海夫并戶崎・大堺・行德等關務」(長者宣写、新編埼玉県史 資料編5 中世1 古文書1,1982)、応安7年(1374):「下總國風早庄內戶崎・大堺關務」(安富道轍等連署奉書、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)、永禄2年(1559) 以前: 「戸ケ崎」(江戸衆 匝嵯蔵人佑、小田原衆所領役帳)、ほか。 |