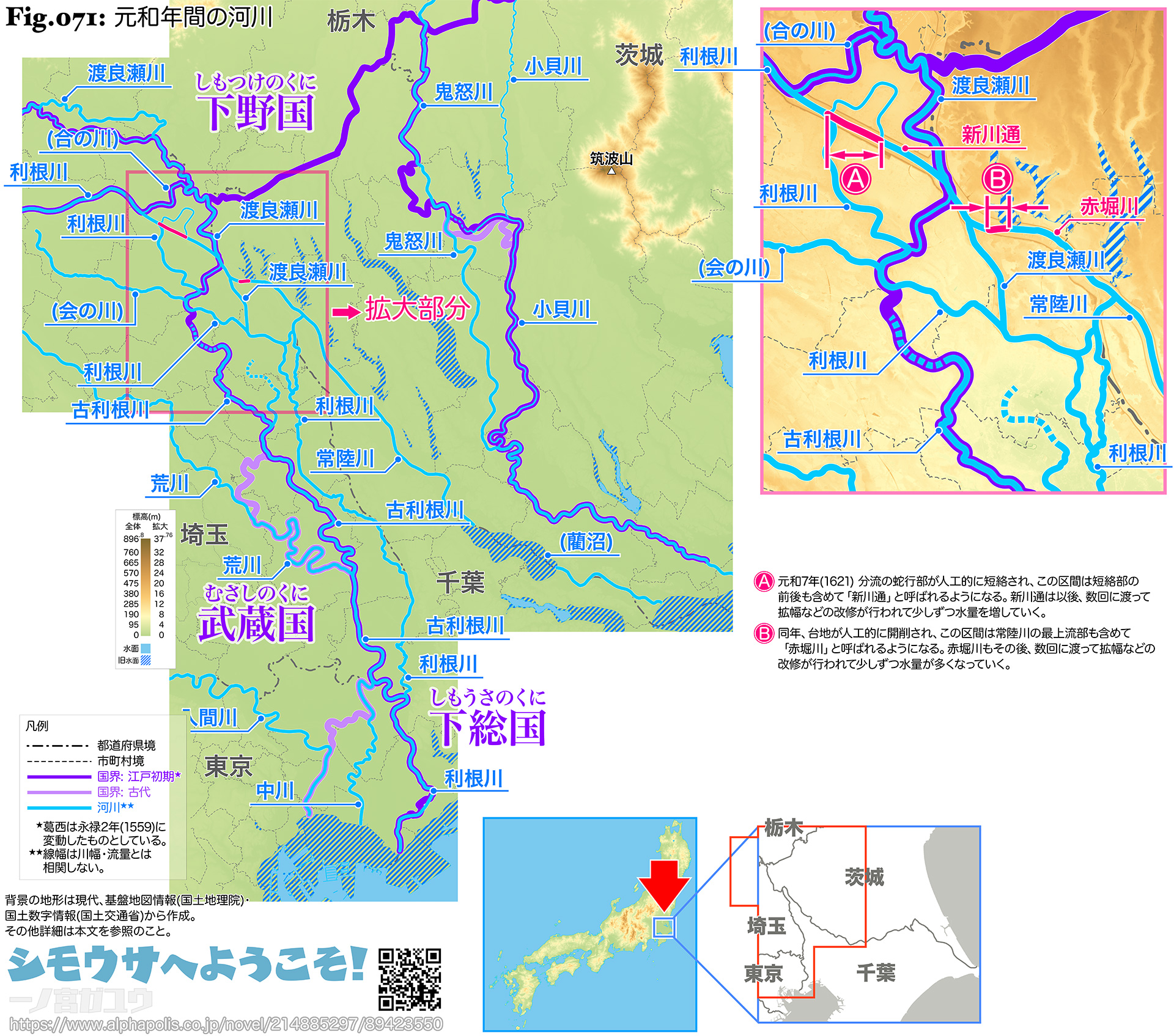

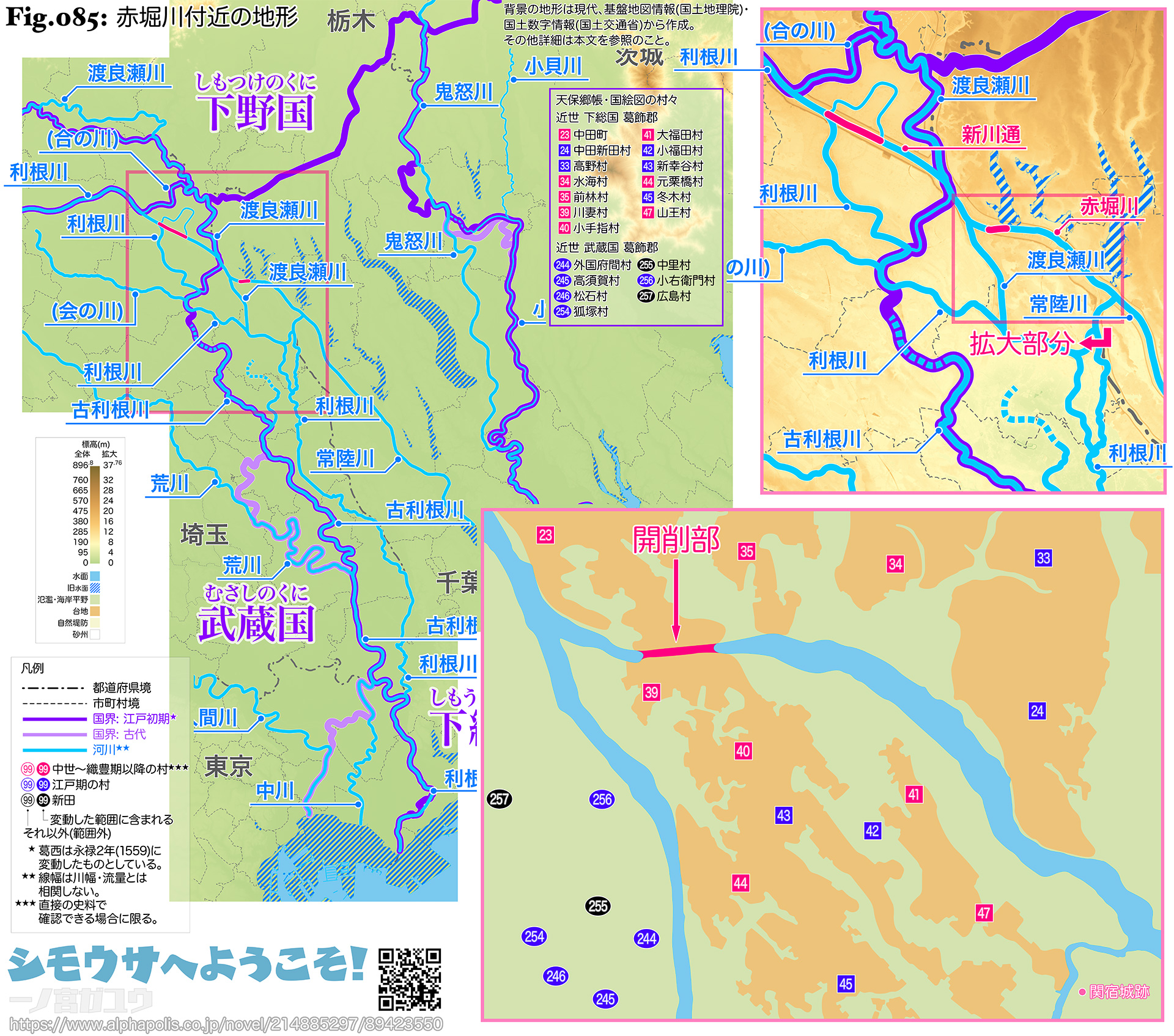

Ⓐ | 元和7年(1621) 分流 (いつの時点からあったのかは、その水量や、常時なのかどうかも含めてわかっていない) の蛇行部が人工的に短絡され、この区間は短絡部の前後も含めて「新川通」と呼ばれるようになる。新川通は以後、数回に渡って拡幅などの改修が行われて少しずつ水量を増していく。 |

Ⓑ | 同年、台地が人工的に開削され、この区間は常陸川の最上流部も含めて「赤堀川」と呼ばれるようになる。赤堀川もその後、数回に渡って拡幅などの改修が行われて少しずつ水量が多くなっていく。 |

赤堀川はおよそ7kmの区間を呼ぶが、台地 (洪積層) の開削はおよそ1kmの部分に限られ、前後は軟弱な低湿地 (沖積層) である。開削部の地質は基本的に関東ローム層 (風成)、最大6mの掘り下げと考えられている (❉1)。

| ❉1: | 利根川百年史(1987)。 |

近世 下総国 葛飾郡

| 23. | 中田町 (❉2) |

| 24. | 中田新田村 |

| 33. | 高野村 |

| 34. | 水海村 (❉3) |

| 35. | 前林村 (❉4) |

| 39. | 川妻村 (❉5) |

| 40. | 小手指村 (❉6) |

| 41. | 大福田村 (❉7) |

| 42. | 小福田村 |

| 43. | 新幸谷村 |

| 44. | 元栗橋村 (❉8)(❉9) |

| 45. | 冬木村 |

| 47. | 山王村 (❉10) |

近世 武蔵国 葛飾郡

| 244. | 外国府間村 |

| 245. | 高須賀村 (❉11)(❉12)(❉13) |

| 246. | 松石村 |

| 254. | 狐塚村 |

| 255. | 中里村 (❉14) |

| 256. | 小右衛門村 |

| 257. | 広島村 (❉14)(❉15) |

| ❉1: | 下総国は元禄郷帳・国絵図、武蔵国は武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図との対照を含む。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 文明18年(1486): 「なり田」(なか田、廻国雑記、古河市史 資料 中世編,1981)、天文23年(1554): 「先御落居之地廿五郷」の「上中田」「下中田」(足利梅千代丸印判状)。なお、古河市史 資料 別巻(1973) 所収の「古河志」によれば、古くは「上伊坂村」と呼ばれていたとされることから「上伊坂」も本村の一部にあたると考えられる。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 永禄10年(1567): 「關宿宿之地・水海之地」(北条氏政起請文写、古河市史 資料 中世編,1981) 、天正4年(1576): 「下總國栗橋實相寺、五日逗留、水海昌福寺ニ十日、古河ノ□福寺ニ四日逗留」 (□福寺 = 昌福寺、堯雅僧正関東下向記録、同)、ほか。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 文永12年(1275): 「下總國下河邊莊前林・河妻兩鄕幷平野村」(金沢実時譲状、古河市史 資料 中世編,1981) 、天正2年(1574): 「古河・關宿之間」の「前橋」(御料所方認書) 、ほか。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 文永12年(1275): 「下總國下河邊莊前林・河妻兩鄕幷平野村」(金沢実時譲状、古河市史 資料 中世編,1981) 、天正2年(1574): 「古河・關宿之間」の「河妻」(御料所方認書) 、ほか。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 鎌倉末期: 「取陣于小手差原小堤等之処〻合戦」(吾妻鏡、記事は養和元年(1181) 閏2月23日)、天文23年(1554): 「先御落居之地廿五郷」の「小手指」(足利梅千代丸印判状)、ほか。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「古河・關宿之間」の「大福田」(御料所方認書)。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 康暦3年(1381): 「下河辺荘栗指郷」(某充行状、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)、天文23年(1554): 「先御落居之地廿五郷」の「栗橋」(足利梅千代丸印判状) 、ほか。 |

| ❉9: | 江戸初期までは「栗橋村」。現在の栗橋 (埼玉県久喜市の栗橋駅東側) に宿場などの機能が移され「元栗橋村」となった。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 永禄12年(1569): 「山王山」(北条氏照書状、鷲宮町史 史料3 中世,1982)、天正5年(1577): 「三王山」(同)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉11: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では 227. 高須賀村と 245. 高須賀村の 2つの「高須賀村」と、下宇和田村・上宇和田村にあたる 2つの「宇和田村」が存在する。それぞれ前者が後者の新田であり、のち分村したものとみられる (幸手市史 通史編1, 2002)。宇和田村は元禄郷帳以後「下宇和田村」「上宇和田村」と区別されるが、高須賀村は双方「高須賀村」のままであり、区別はない。 |

| ❉12: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「高須加村」。 |

| ❉13: | 武蔵田園簿では松石村の直後にある 223石余の「高須加村」。 |

| ❉14: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「〜新田」。 |

| ❉15: | 明治12年(1879) 北広島村に改称、したがって対応する近代の大字は「北広島」。 |

後北条氏 (小田原北条氏、北条氏康) によって擁立された古河公方・足利義氏 (梅千代丸) が野田氏に所領を安堵した書状。本領 (先御落居之地廿五郷・重而御落居之地) のほか小山氏の所領の一部 (小山領十一郷) が含まれる。本書状を所収する史料は多いが、本項では「春日部市史 第2巻 古代・中世史料編」(1989) を参照した。

喜連川氏 (❉1) に伝わる文書を近代初期に集成した史料のひとつ。現存するものとしては、厳密には「御料所之書立之案」「御料所方認書」の 2つの独立した冊子からなり、前者はさらに複数の書状等を集成したものになっている。本稿では、各書状等に分けて所収する「茨城県史料 中世編6」(1996) を参照した。喜連川家料所記として全体を所収するものには「栃木県史 史料編 中世2」(1975) や「新編埼玉県史 資料編8 中世4 記録2」(1986) がある。

古河公方・足利義氏 (推定) が野田氏に充てがった大野郷・小堤郷・栗山郷・中里郷・志鳥郷の 5郷のうち志鳥郷を白戸氏へ 1代に限って充てがうという内容の知行宛行状 (野田氏宛ではない)。御料所之書立之案に含まれ、茨城県史料 中世編6」(1996) では 3号文書として分類されている。なお、3号文書の名称は「足利義氏(?)知行充行状写」(目次による。本文では『写』が抜けている) だが、同様の名称の史料が大量にあるため、本項では宛先を採った。

「小山押領之内野田拘之分書立」には、永禄3年(1560) まで古河公方・足利義氏から野田氏に宛てがわれていたが、その後、小山氏に押領された郷が書き上げられている。「古河公方家料所書立案」には古河公方の御料所である郷が広域地名ごとに書き上げられ、さらに小山氏に押領された郷も記載されている (❉2)。後者の小山氏横領分は前者とは重複しないので (❉3)、直轄または他氏の知行分であると考えられる。どちらも御料所之書立之案に含まれ、茨城県史料 中世編6」(1996) では 5号および 4号文書として分類されている。

古河公方・足利義氏の側近、季竜周興 (芳春院)・松嶺昌寿 (寿首座) の連署があることから「芳春院周興・昌寿連署書状」とも呼ばれ、古河公方の御料所である郷が広域地名ごとに書き上げられている。郷はすべてではなく、直前の関宿城攻撃などで荒廃したか、そのほかの何らかの問題が生じていた各郷であると考えられ、宛先は後北条氏。

| ❉1: | 古河公方足利氏を継承する家系。所領の下野国 喜連川にちなみ喜連川氏を名乗った。 |

| ❉2: | 前半と、小山氏に押領された郷を記載した後半との間にはかなりの空白があり、前半の欠損を示している可能性がある。 |

| ❉3: | それぞれに「野田郷」が含まれるが、天保郷帳でいえば、小山押領之内野田拘之分書立の野田郷は 282. 野田村 (現在の小山市 東野田)、古河公方家料所書立案の野田郷は 12. 野田村 (現在の栃木市 大平町 西野田)。 |

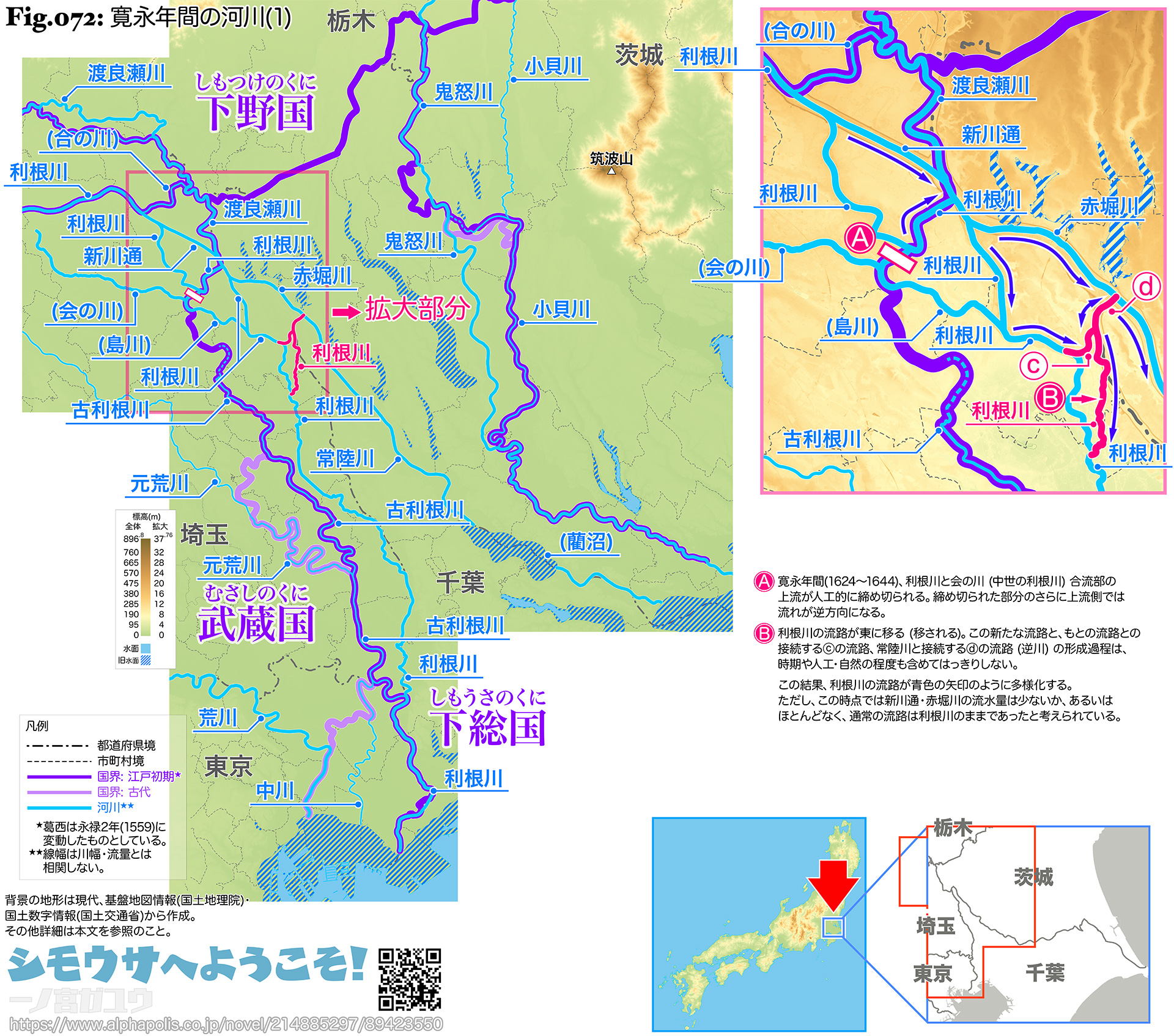

Ⓐ | 寛永年間(1624〜1644) 利根川と会の川 (中世の利根川) 合流部の上流が人工的に締め切られる。締め切られた部分のさらに上流側では流れが逆方向になる。 |

Ⓑ | 利根川の流路が東に移る (移される)。この新たな流路と、もとの流路との接続するⓒの流路、常陸川と接続するⓓの流路 (逆川) の形成過程は、時期や人工・自然の程度も含めてはっきりしない。 |

この結果、利根川の流路が青色の矢印のように多様化する。ただし、この時点では新川通・赤堀川の流水量は少ないか、あるいはほとんどなく、通常の流路は利根川のままであったと考えられている。

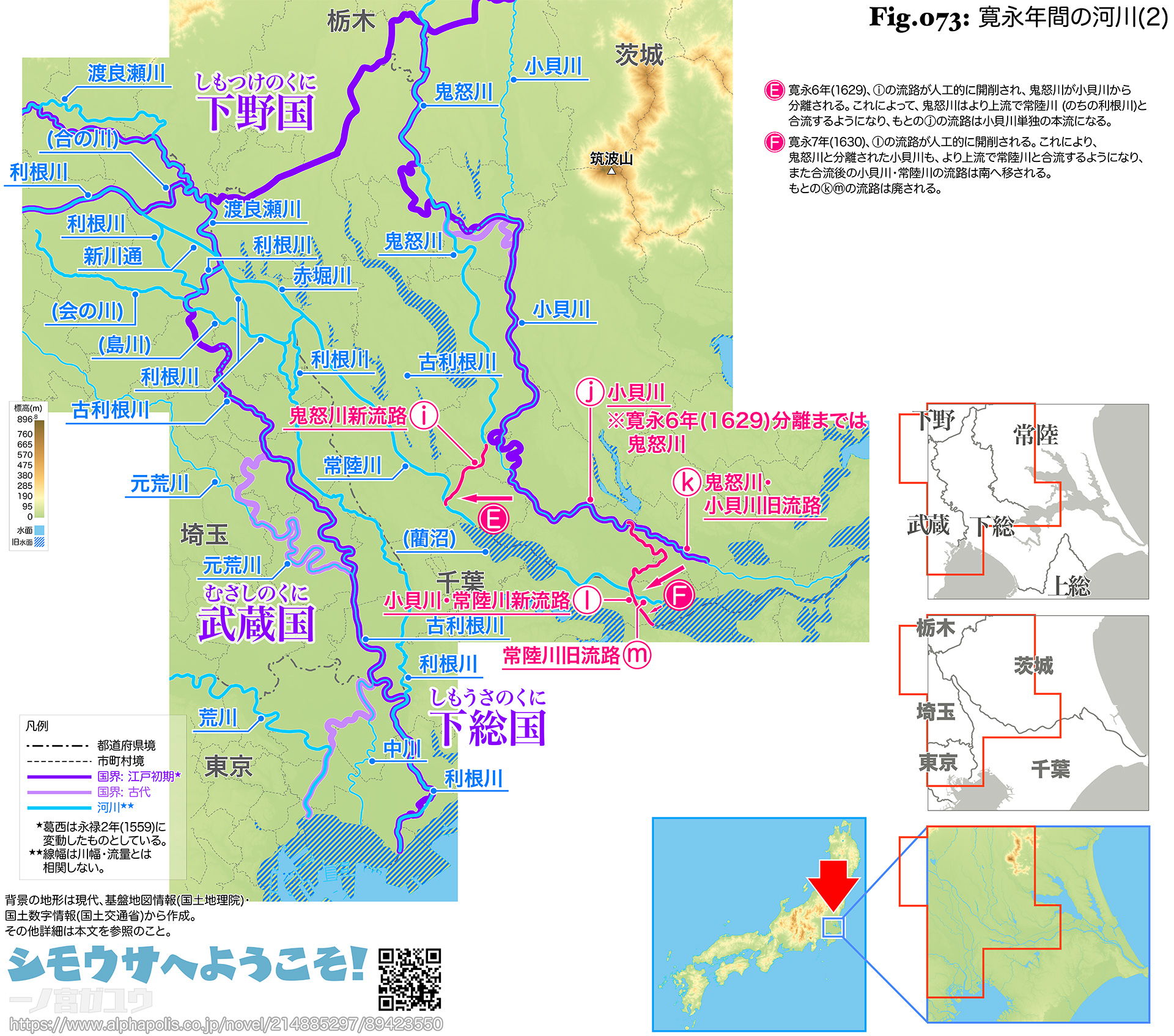

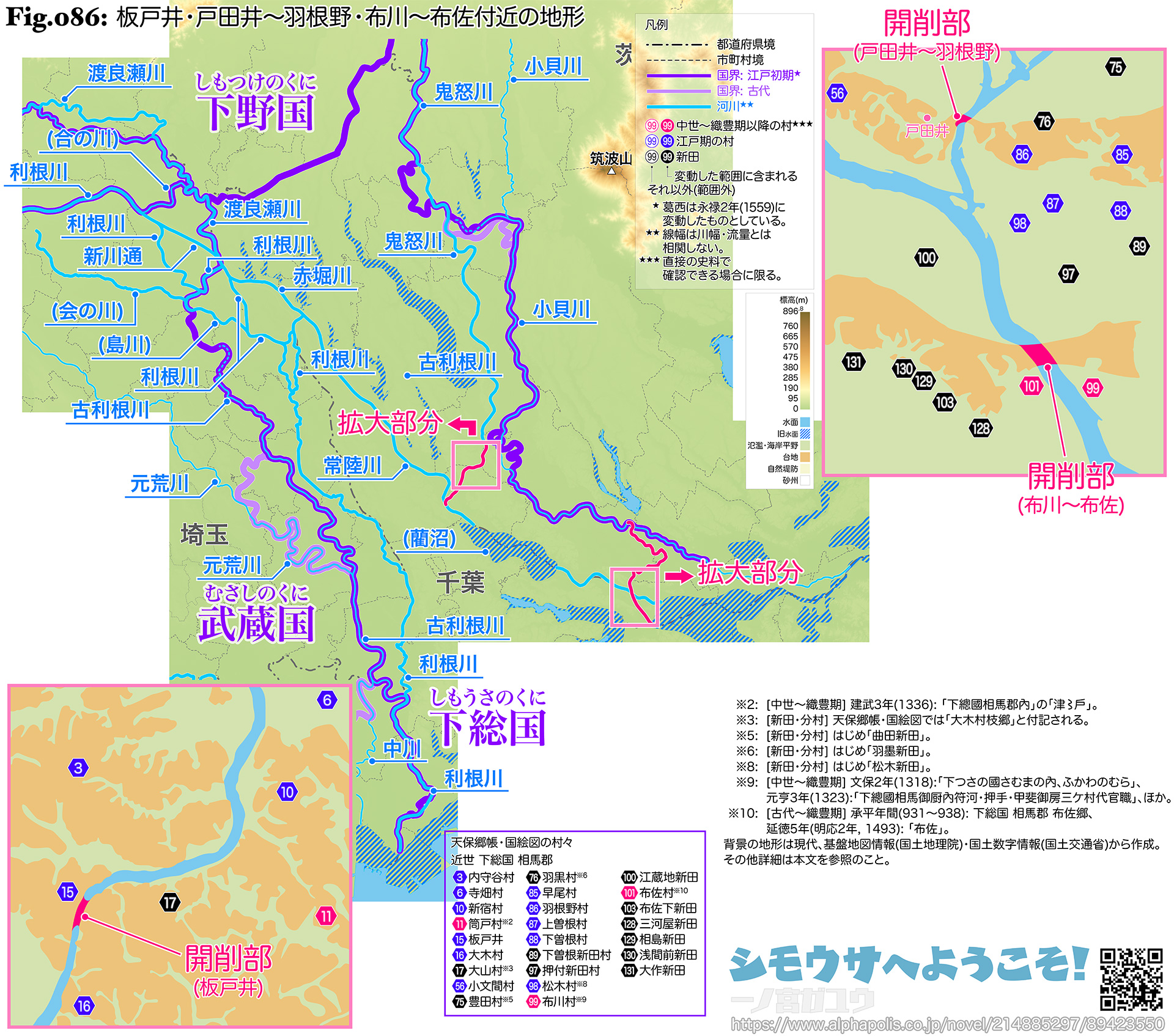

Ⓒ | 寛永6年(1629) ⓘの流路が人工的に開削され、鬼怒川が小貝川から分離される。これによって、鬼怒川はより上流で常陸川 (のちの利根川)と合流するようになり、もとのⓙの流路は小貝川単独の本流になる。 |

Ⓓ | 寛永7年(1630) ⓛの流路が人工的に開削される。これにより、鬼怒川と分離された小貝川も、より上流で常陸川と合流するようになり、また合流後の小貝川・常陸川の流路は南へ移される。もとのⓚⓜの流路は廃される。 |

ⓙの流路は全体で7kmほどだが、台地開削部は板戸井地点の 300〜400mであると考えられる。ⓛの流路も全体で11〜12kmほどだが、台地開削部は戸田井・羽根野間で 300〜400m、布川・布佐間で 200〜300mであると考えられる (❉1)。

掘り下げはⓙで10m以上、ⓛで15m以上、必要だったとみられ、より固い砂層にまで到達していた可能性が高い。しかし距離は長くなく、侵食によってさらに短かったかもしれない。開削部の前後はどちらも軟弱な沖積層であり、ⓙは谷津、ⓛは沼沢地の何らかの流路跡を利用したと推定される (❉2)。

掘り下げはⓙで10m以上、ⓛで15m以上、必要だったとみられ、より固い砂層にまで到達していた可能性が高い。しかし距離は長くなく、侵食によってさらに短かったかもしれない。開削部の前後はどちらも軟弱な沖積層であり、ⓙは谷津、ⓛは沼沢地の何らかの流路跡を利用したと推定される (❉2)。

| ❉1: | どちらも筆者が推定、現地形による。 |

| ❉2: | 同じくどちらも筆者の推定、現地形と河川事務所による至近のボーリング資料による。 |

近世 下総国 相馬郡

| 3. | 内守谷村 |

| 6. | 寺畑村 |

| 10. | 新宿村 |

| 11. | 筒戸村 (❉2) |

| 15. | 板戸井 |

| 16. | 大木村 |

| 17. | 大山村 (❉3)(❉4) |

| 56. | 小文間村 |

| 75. | 豊田村 (❉5) |

| 76. | 羽黒村 (❉6) |

| 85. | 早尾村 |

| 86. | 羽根野村 |

| 87. | 上曽根村 |

| 88. | 下曽根村 |

| 89. | 下曽根新田村 (❉7) |

| 97. | 押付新田村 |

| 98. | 松木村 (❉8) |

| 99. | 布川村 (❉9) |

| 100. | 江蔵地新田 |

| 101. | 布佐村 (❉10) |

| 103. | 布佐下新田 |

| 128. | 三河屋新田 |

| 129. | 相島新田 |

| 130. | 浅間前新田 |

| 131. | 大作新田 |

| ❉1: | 元禄郷帳・国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 建武3年(1336): 「下總國相馬郡內」の「津〻戶」(斯波家長奉書、取手市史 古代中世史料編, 1986)。 |

| ❉3: | [新田・分村] 元禄郷帳・国絵図では「大木村之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「大木村枝郷」と付記される。 |

| ❉4: | 北相馬郡志(1918) によれば、安永6年(1777) に「大山新田」へ改称、現在の大字も「大山新田」。守谷町史(1985) によれば、明和9年(1772) の大火 (目黒行人坂の大火) 後の復興のため、山林のすべてを木材として供出し、そのあとを新田として開発したという。 |

| ❉5: | [新田・分村] 利根町史 第2巻 史料集(1983) によれば、はじめ「曲田新田」。 |

| ❉6: | [新田・分村] 利根町史 第2巻 史料集(1983) によれば、はじめ「羽墨新田」。 |

| ❉7: | 対応する近代の大字は「下曽根新田」だが、昭和30年(1955)「下井」に改称。 |

| ❉8: | [新田・分村] 利根町史 第2巻 史料集(1983) によれば、はじめ「松木新田」。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 文保2年(1318):「下つさの國さむまの內、ふかわのむら」(道義 (島津忠宗) 譲状、取手市史 古代中世史料編,1986)、元亨3年(1323):「下總國相馬御厨內符河・押手・甲斐御房三ケ村代官職」(沙弥称恵譲状案、同)、ほか。 |

| ❉10: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下総国 相馬郡 布佐郷 (和名類聚抄)、延徳5年(明応2年, 1493): 「布佐」(本土寺過去帳)。 |

千葉県 松戸市に現存する長谷山 本土寺の過去帳。過去帳は、檀家・信徒の法名・実名・亡くなった年月日・年齢などを記録した帳簿。点的な情報の集合体であり、扱いには常に注意が必要だが、膨大な量の人名・地名を含み、特に中世の史料が十分でない周辺一帯の過去を探る上で貴重な史料となっている。「天正本」と呼ばれる系統の本土寺所蔵原本 (本来の表題は『大過去帳』) を翻刻したものに「千葉県史料 中世編 本土寺過去帳」(1982) があり、これにはほかの系統・写本・翻刻についての詳しい解説も含まれる。調査には「本土寺過去帳年表」(1985)・「本土寺過去帳地名総覧」(1987) を併用するとよい。

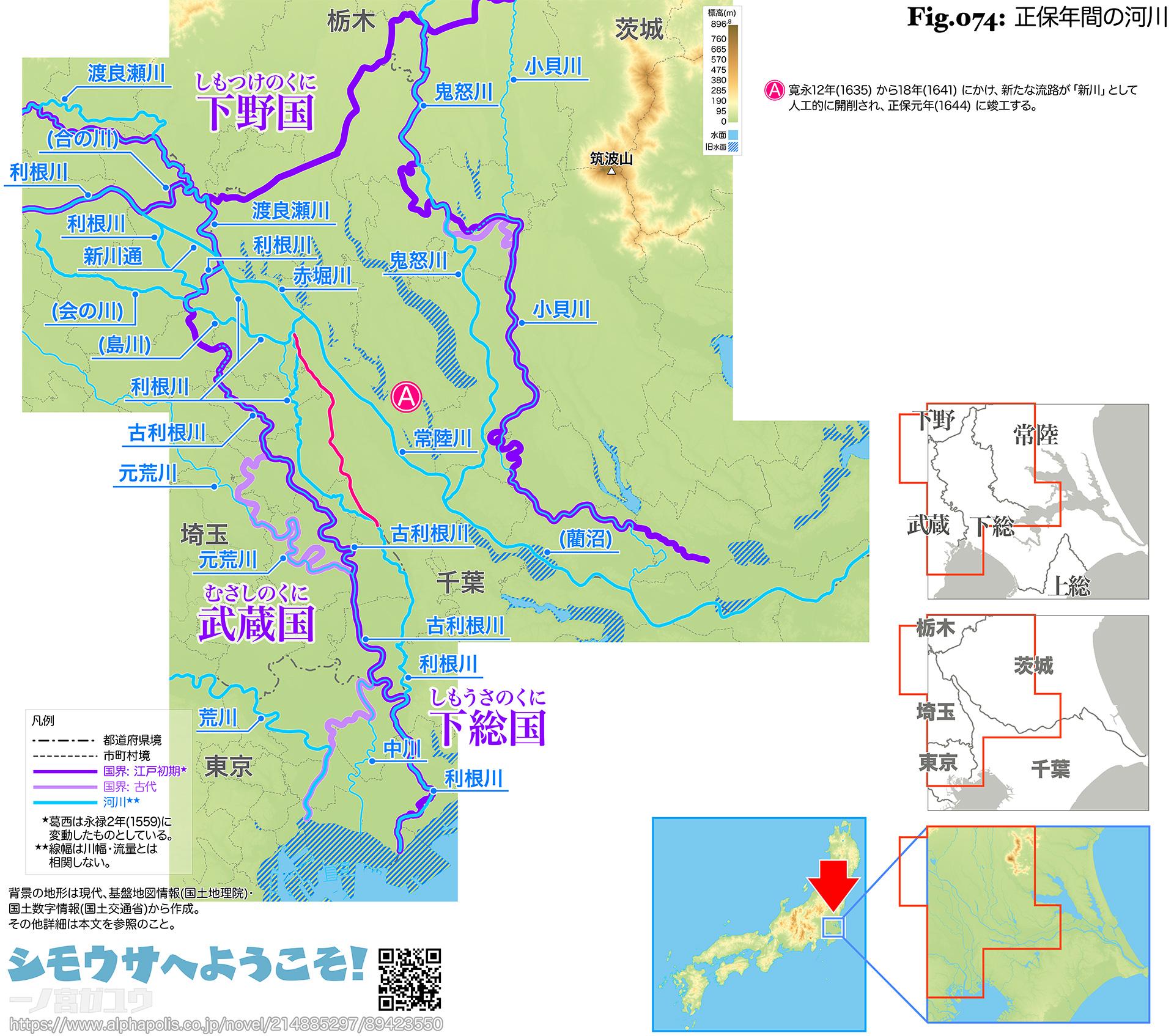

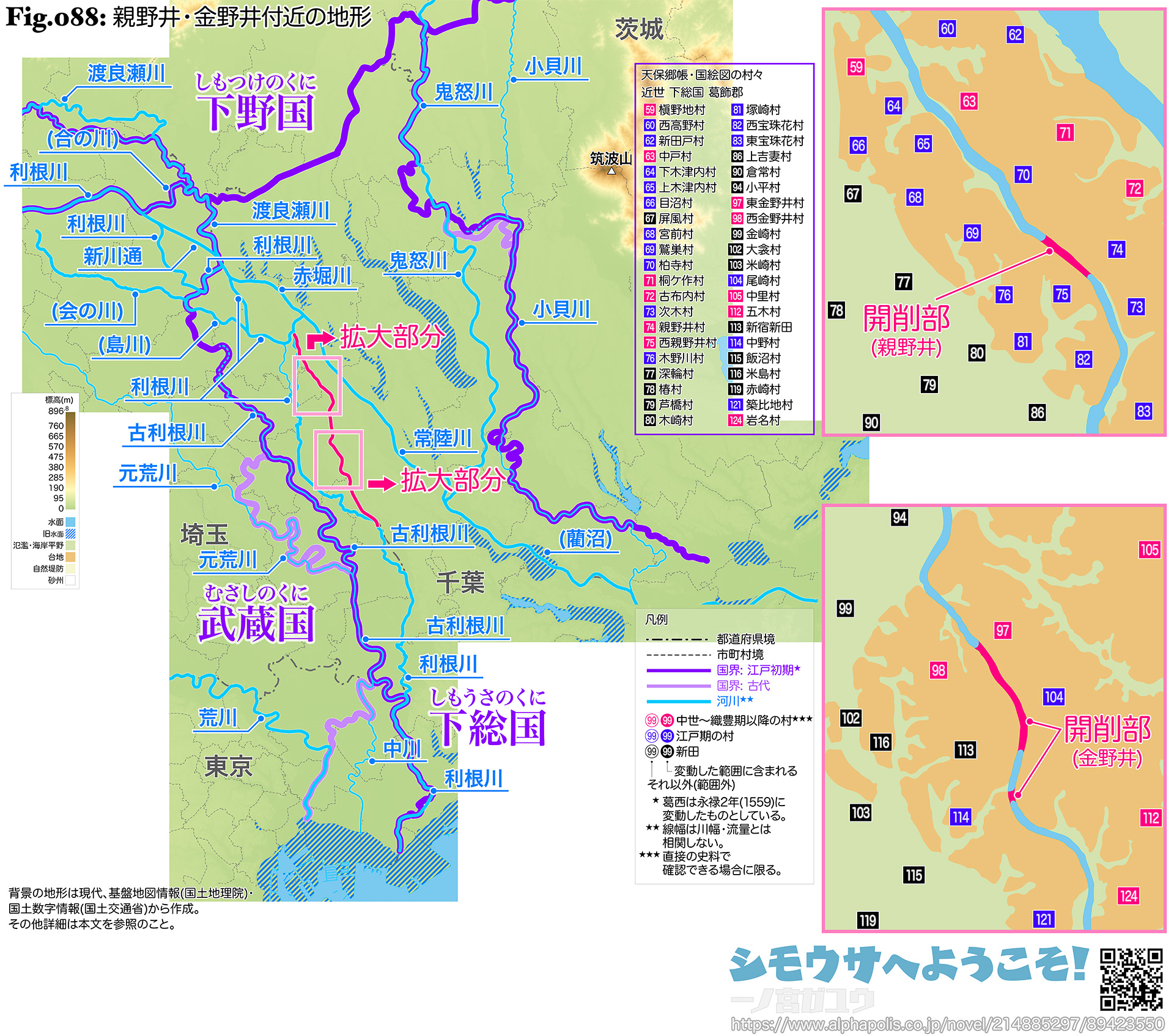

Ⓐ | 寛永12年(1635) から18年(1641) にかけ、新たな流路が「新川」として人工的に開削され、正保元年(1644) に竣工する。 |

この新川も全体で20kmほどだが、台地開削部は親野井地点でおよそ 2km、金野井地点でおよそ 3kmの延長であり、掘り下げは親野井で最大4m、金野井で最大6m、大半が関東ローム層だったと考えられているとみられる (❉1)。

| ❉1: | どちらも利根川百年史(1987) による。ただし親野井の延長は 2kmもあるように思えない。同史にある地形図でも 2kmに満たない。 |

近世 下総国 葛飾郡

| 59. | 槇野地村 (❉2) |

| 60. | 西高野村 |

| 62. | 新田戸村 |

| 63. | 中戸村 (❉3) |

| 64. | 下木津内村 (❉4) |

| 65. | 上木津内村 (❉4) |

| 66. | 目沼村 |

| 67. | 屏風村 (❉5) |

| 68. | 宮前村 |

| 69. | 鷲巣村 |

| 70. | 柏寺村 |

| 71. | 桐ケ作村 (❉6) |

| 72. | 古布内村 (❉7) |

| 73. | 次木村 |

| 74. | 親野井村 (❉8) |

| 75. | 西親野井村 (❉8) |

| 76. | 木野川村 |

| 77. | 深輪村 (❉9) |

| 78. | 椿村 (❉10) |

| 79. | 芦橋村 (❉11) |

| 80. | 木崎村 (❉11) |

| 81. | 塚崎村 |

| 82. | 西宝珠花村 (❉12) |

| 83. | 東宝珠花村 (❉12) |

| 86. | 上吉妻村 (❉13) |

| 90. | 倉常村 (❉14) |

| 94. | 小平村 (❉15) |

| 97. | 東金野井村 (❉16) |

| 98. | 西金野井村 (❉16) |

| 99. | 金崎村 (❉17) |

| 102. | 大衾村 (❉18) |

| 103. | 米崎村 (❉19) |

| 104. | 尾崎村 |

| 105. | 中里村 (❉20) |

| 112. | 五木村 (❉21) |

| 113. | 新宿新田 |

| 114. | 中野村 (❉22) |

| 115. | 飯沼村 (❉19) |

| 116. | 米島村 (❉19) |

| 119. | 赤崎村 (❉19) |

| 121. | 築比地村 |

| 124. | 岩名村 (❉23) |

| ❉1: | 元禄郷帳・国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「蓮花院 摩木地」(宝聖寺末寺帳、鷲宮町史 史料3 中世,1982)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 天文8年(1539)「坂東中戶 常敬寺」(石山本願寺日記 上巻,1966)、永禄8年(1565)「中戸」鷲宮町史 史料3 中世,1982) 。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉4: | 明治9年(1876) に合併し木津内村、したがって近代の対応する大字は「木津内」。 |

| ❉5: | [新田・分村] 正保年間(1644〜1648) ごろ開発、慶安年間(1648〜1652) ごろ成立 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「観音院 桐賀作」(宝聖寺末寺帳、鷲宮町史 史料3 中世,1982)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「金剛院 小府内」(宝聖寺末寺帳、鷲宮町史 史料3 中世,1982)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 慶長4年(1599):「同國分」(同國 = 下總國) の「おやのい一圓」 (香川県史 第8巻 資料編 古代・中世史料,1986)。 |

| ❉9: | [新田・分村] 正保年間(1644〜1648) ごろ開発、慶安3年(1650)「深輪新田」として成立、延宝3年(1675) 改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉10: | [新田・分村] 正保3年(1646) 開発、慶安3年(1650)「椿村新田」として成立、延宝3年(1675) 改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉11: | [新田・分村] 寛永年間(1624〜1644) ごろ開発、慶安3年(1650)「〜新田」として成立、延宝元年(1673) に改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「庄內河邊」の「宝珠花」(御料所方認書)。 |

| ❉13: | [新田・分村] 寛永年間(1624〜1644) 以後の開発、慶安年間(1648〜1652) ごろ「吉妻新田」として成立、延宝元年(1673)「吉妻村」に改称、天和2年(1682) に上下分村 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉14: | [新田・分村] 寛永3年(1626) 開発、慶安3年(1650) 「倉常新田」として成立、延宝3年(1675) 改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉15: | [新田・分村] 寛永年間(1624〜1644) 以後に開発、慶安年間(1648〜1652) ごろ「小平新田」として成立、延宝元年(1673) 改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「満福寺 庄内 金野井」(宝聖寺末寺帳、鷲宮町史 史料3 中世,1982)。 |

| ❉17: | [新田・分村] 正保元年(1644) 以後の開発 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉18: | [新田・分村] 寛永年間(1624〜1644) 以後の開発 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉19: | [新田・分村] 寛永年間(1624〜1644) ごろ開発、正保年間(1644〜1648) に成立 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 天文23年(1554): 「先御落居之地廿五郷」の「中里」(足利梅千代丸印判状)、天正2年(1574): 「庄內河邊」の「中里」(御料所方認書)、同「中里郷」(白戸越前守宛知行充行状)。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「庄內河邊」の「五木」(御料所方認書)、天正3〜4年(1574〜1576): 「五木」(古河公方家料所書立案。 |

| ❉22: | 元禄郷帳・国絵図では「古者小田辺村」と付記される。承応3年(1654) の改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉23: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「庄內河邊」の「岩な」(御料所方認書)、天正3〜4年(1574〜1576): 「岩名」(古河公方家料所書立案)。 |

埼玉県庁に保存されていた控えにより「郡村誌」の埼玉県分を刊行したもの。昭和28〜30年(1953〜1955) 刊。書名は『武蔵国郡村誌』だが、下総国 葛飾郡のうち江戸川以西 (埼玉県管轄下) の村々についても第15巻 (最終巻) に収録している。

皇国地誌は、明治初期に政府によって計画された全国規模の地誌。国誌・郡誌・村誌から構成され、皇国地誌はその総称。編纂事業は明治5年(1872) に開始されたものの、その後、紆余曲折を経て明治26年(1893) に未完成のまま停止された。刊行にいたったのは国誌の簡略版といえる『日本地誌提要』と『大日本国誌』の第3巻 (安房国) に限られ (ほか付図など)、集められた膨大な史料・原稿も大正12年(1923) の関東大震災で焼失して現存しない。しかし村誌については、基本的に各村から提出された原稿を県でとりまとめて提出するという流れであったため、各地に副本 (控え・写し)・稿本が残っており、『武蔵国郡村誌』のように集成されたものが刊行されたり、各市町村史に個別に収録されることがある。前者の場合、大部分で実際に集成されているのは「村誌」であるが、村誌が郡ごとにまとまっているためか「郡村誌」の名称が定着している。また郡村誌だけをもって皇国地誌と呼ぶこともある。ほかに村単位の地誌 (新編武蔵風土記稿など) も村明細もない場合、郡村誌が唯一の史料になることもあって貴重。