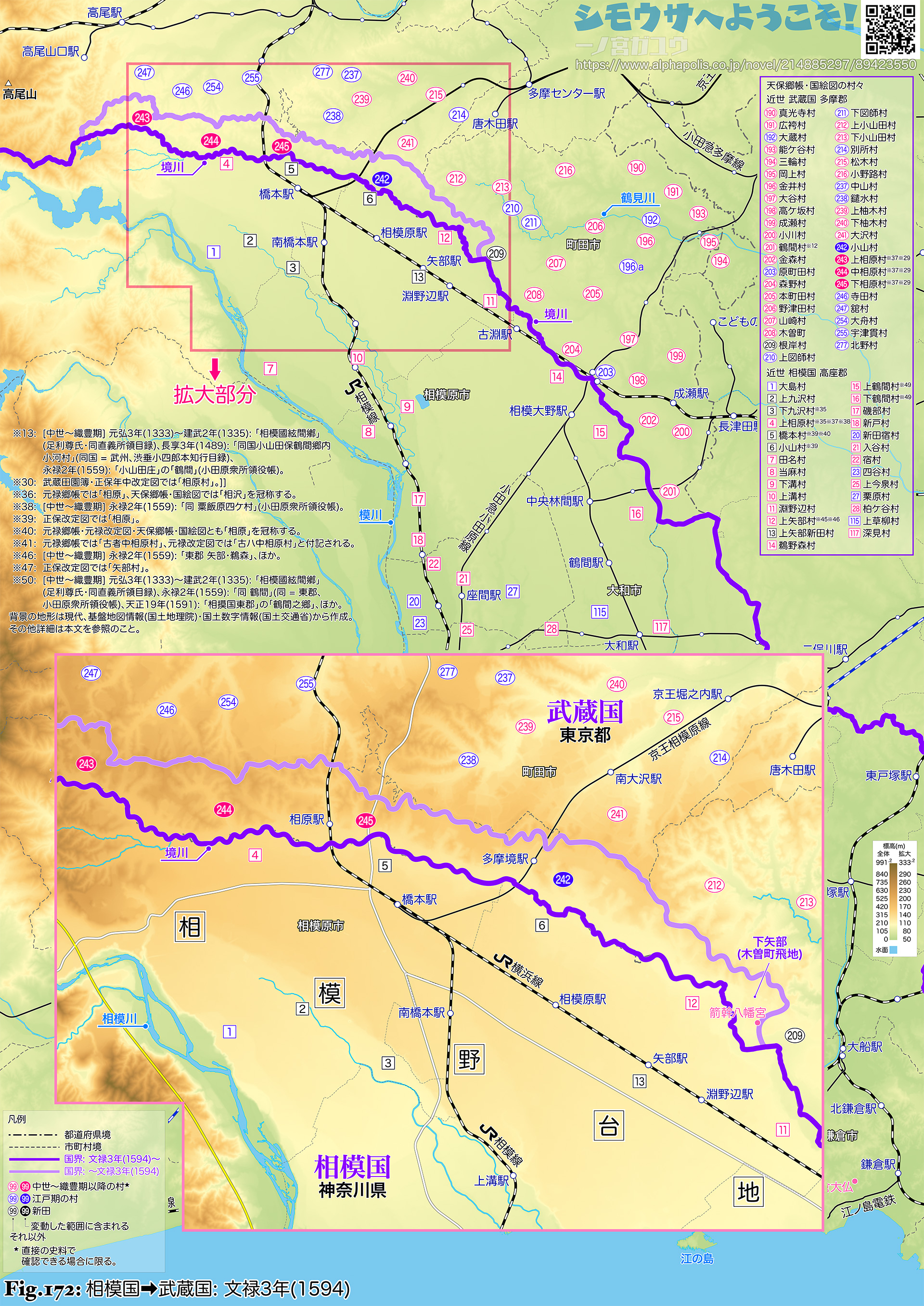

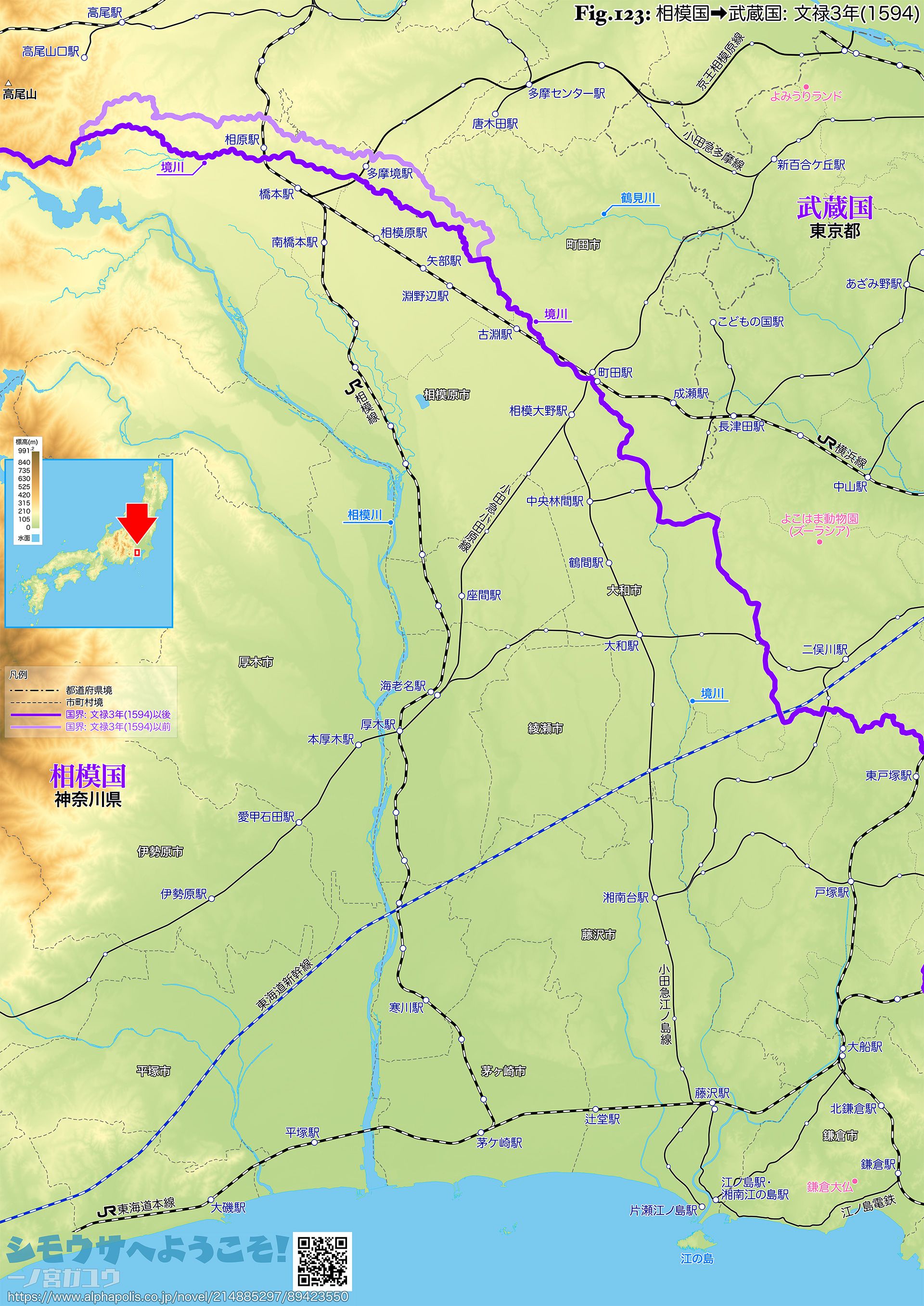

中世 相模国 高座郡 最北部の相原は、文禄3年(1594) 豊臣政権下の検地 (太閤検地) を契機として高座川を境界に分割され、北部は武蔵国として把握されるようになった。

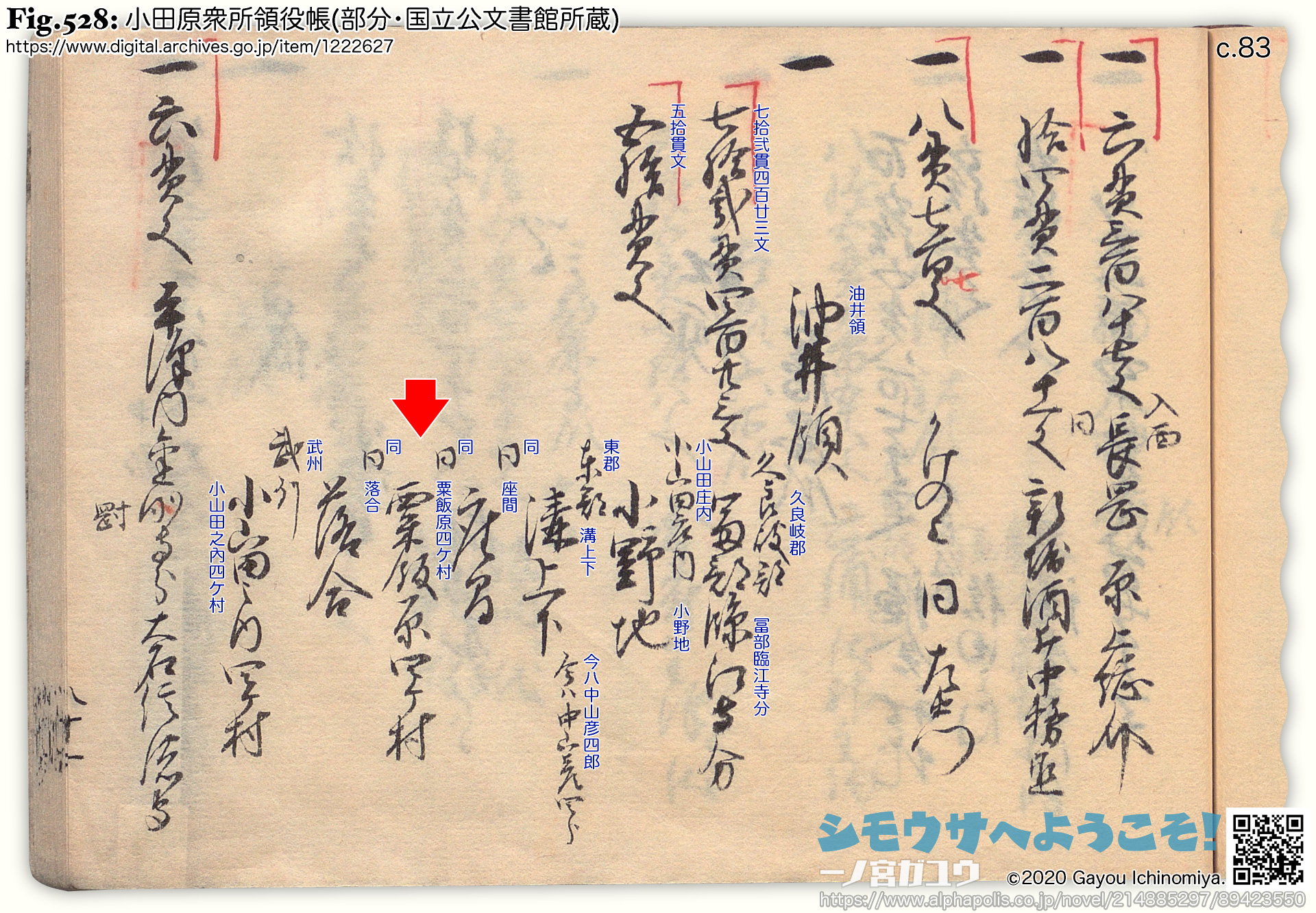

小田原衆所領役帳には他国衆の油井領に「東郡 粟飯原四ケ村」があり、この「粟飯原」が近世以降の「相原」にあたる。後北条氏 (小田原北条氏) のその後の所領編成か、徳川家康の関東入国後にあった変動が反映されたとみられ、文禄3年(1594) の検地で確定した。

寛政12年(1800)『文禄年中より度々御検地並神社仏閣畑屋敷控帳』(『控帳』)※1には、

「相模国東郡相原郷之儀は、只今武州相原村と一村ニ有之候処、文禄三年御検地御改之節川境ニ相成、依之相原村両村ニ相成申候」

とあり、文禄3年(1594) の検地を契機に川筋を境界として武蔵・相模それぞれ相原村 2村に分かれたが、それより以前は相模国 東郡 相原郷だったと記している。また近代はじめの『多摩郡相原村誌』※2でも、

北方多摩の横山嶺上を以て武相の国界たりしが天正十八庚寅、徳川氏の版図に入り、文禄甲子元年検地するに当り、高座川 (又は田倉川) を以て国界とせしより、河北を武蔵多摩郡に属し相原村と称す」

「元亀年間、八王子同郡元八王子城主・北条氏照の領地に属す。天正十八年庚寅、豊臣氏東征して北条氏及関東の豪族皆滅す。此の時、徳川氏関佐に移り、府を江戸城に関くに及んで其の臣彦坂小刑部をして此の地を管理せしむ。文禄三甲子年、同人検地して」

とあり (句読点・中黒は筆者が調整)、高座郡 相原村の明治12年(1879)『相原村皇国地誌』※3でも、

「我北境ナル横山」(中略)「ノ嶺頭乃チ相武国界タル。然ルニ天正十八年庚寅徳川氏ノ版図ニ入テ、文禄三年甲午検地スルニ方リ、山南ノ我地ヲ流レシ高座川ヲ以テ国界トセシヨリ、川北ナルヲ武州相原(粟飯原ノ転ニシテ或ハ合原又間原トモ書シト)村トシ、川を境川ト改メ」

とある (同)。粟飯原・会原・藍原・合原・間原の表記が最終的に「相原」へ落ち着いたようだ。

| ❉1: | 『相模原市史 第5巻』(1965) 所収。 |

| ❉2: | 町田市史史料集 第2集(1971) 所収、郡村誌 (皇国地誌) 向けに提出されたものの草稿と考えられ、干支の誤りは草稿のためと思われる。 |

| ❉3: | 相模原市史 第6巻 (1968) 所収、草稿。 |

近世 武蔵国 多摩郡

| ■190. | 真光寺村※1。 |

| ■191. | 広袴村※2。 |

| ■192. | 大蔵村。 |

| ■193. | 能ケ谷村※3。 |

| ■194. | 三輪村※4。 |

| ■195. | 岡上村※5。 |

| ■196. | 金井村※6。 |

| ■196a. | 木倉村※7。 |

| ■197. | 大谷村※8※9。 |

| ■198. | 高ケ坂村※10。 |

| ■199. | 成瀬村※11。 |

| ■200. | 小川村※12。 |

| ■201. | 鶴間村※13。 |

| ■202. | 金森村※14。 |

| ■203. | 原町田村。 |

| ■204. | 森野村※15。 |

| ■205. | 本町田村※16。 |

| ■206. | 野津田村※17※18。 |

| ■207. | 山崎村※19。 |

| ■208. | 木曽町※20。 |

| ■209. | 根岸村※21※22。 |

| ■210. | 上図師村。 |

| ■211. | 下図師村。 |

| ■212. | 上小山田村※23。 |

| ■213. | 下小山田村。 |

| ■214. | 別所村。 |

| ■215. | 松木村※24。 |

| ■216. | 小野路村※25※26。 |

| ■237. | 中山村。 |

| ■238. | 鑓水村※27。 |

| ■239. | 上柚木村※28。 |

| ■240. | 下柚木村※28。 |

| ■241. | 大沢村※29。 |

| ■242. | 小山村。 |

| ■243. | 上相原村※38※30。 |

| ■244. | 中相原村※38※30。 |

| ■245. | 下相原村※38※30。 |

| ■246. | 寺田村。 |

| ■247. | 舘村。 |

| ■254. | 大舟村※31※32。 |

| ■255. | 宇津貫村。 |

| ■277. | 北野村。 |

近世 相模国 高座郡※33

| ■1. | 大島村。 |

| ■2. | 上九沢村※34※35。 |

| ■3. | 下九沢村※36※34※37。 |

| ■4. | 上相原村※36※38※39。 |

| ■5. | 橋本村※40※37※34※41。 |

| ■6. | 小山村※40※34※37。 |

| ■7. | 田名村※42。 |

| ■8. | 当麻村※43。 |

| ■9. | 下溝村※44。 |

| ■10. | 上溝村※44。 |

| ■11. | 淵野辺村※45。 |

| ■12. | 上矢部村※46※47。 |

| ■13. | 上矢部新田村※34。 |

| ■14. | 鵜野森村※48※49。 |

| ■15. | 上鶴間村※50※51。 |

| ■16. | 下鶴間村※50※52。 |

| ■17. | 磯部村※53。 |

| ■18. | 新戸村※54。 |

| ■20. | 新田宿村※55。 |

| ■21. | 入谷村※56※57※58。 |

| ■22. | 宿村※56※57※58。 |

| ■23. | 四谷村※59。 |

| ■25. | 上今泉村※60※61。 |

| ■27. | 栗原村。 |

| ■28. | 柏ケ谷村※62。 |

| ■115. | 上草柳村※63。 |

| ■117. | 深見村※64。 |

| ❉1: | [中世〜織豊期] 嘉慶2年(1388): 「小山田保 真光寺」(長弁私案抄、町田市史史料集 第4集,1971)、享徳26年(文明9年,1477): 「武州小山田保下矢部郷・真光寺」(中黒は筆者が補う、古河御所(成氏)袖判報国寺領目録、同)、ほか。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「小山田庄」の「広袴」(小田原衆所領役帳)、ほか。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「小山田庄」の「直ケ谷」(小田原衆所領役帳)、慶長3年(1598): 「武州小山田之庄能ケ谷之村御縄打水帳」(町田市史 上巻,1974)。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 織豊期(年不詳): 「三輪」(北条氏照印判状、町田市史史料集 第4集,1971)。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1562): 「小机」の「奈良・岡上」(句読点は筆者が補う、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「小山田庄」の「金井」(小田原衆所領役帳)。 |

| ❉7: | 天保国絵図では「金井村之内」と付記される。正保改定図・元禄郷帳・改定図・天保郷帳には含まれない。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「小山田庄」の「大谷」(小田原衆所領役帳)。 |

| ❉9: | 近代はじめに南大谷村へ改称されたとみられ、対応する近代の大字は「南大谷」。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「小山田庄」の「高ケ坂」(小田原衆所領役帳)。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「小山田庄」の「山崎」(小田原衆所領役帳)、ほか。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 長享3年(1489): 「同国小山田保鶴間郷内小河村」(同国 = 武州、渋垂小四郎本知行目録写、坂戸市史 中世史料編1,1986)、永禄2年(1559): 「小山田庄」の「小川」(小田原衆所領役帳)、ほか。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 元弘3年(1333)〜建武2年(1335): 「相模國絃間鄕」(足利尊氏・同直義所領目録、神奈川県史 資料編3 古代・中世3上,1975)、長享3年(1489): 「同国小山田保鶴間郷内小河村」(同国 = 武州、渋垂小四郎本知行目録、坂戸市史 中世史料編1,1986)、永禄2年(1559): 「小山田庄」の「鶴間」(小田原衆所領役帳)。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「小山田庄」の「金森」(小田原衆所領役帳)。 |

| ❉15: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「小山田庄」の「森」(小田原衆所領役帳)。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「小山田庄」の「町田」(小田原衆所領役帳)。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 永禄5年(1562): 「野蔦之郷」(北条氏照印判状、町田市史史料集 第4集,1971)、ほか。 |

| ❉18: | 正保年中改定図では「野津村」。「野蔦」から表記が変化したことや武蔵田園簿では「野津田村」とあることから単純な誤りと思われる。 |

| ❉19: | [中世〜織豊期] 貞治3年(1364): 「武蔵国山崎郷」(黄梅院文書目録、町田市史史料集 第4集,1971)、応永11年: 「武蔵国小山田保山崎郷」(関東管領家(上杉朝宗)奉行連署奉書、同)、ほか。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「小山田庄」の「木曾」(小田原衆所領役帳)。 |

| ❉21: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉22: | [新田・分村] 元禄郷帳・天保郷帳・国絵図では「木曽町枝郷」と付記されるが、元禄年中改定図では付記されない。漏れと思われる。 |

| ❉23: | [中世〜織豊期] 貞治3年(1364): 「武蔵国小山田庄内黒河郷」(関東管領(上杉憲春)施行状、町田市史史料集 第4集,1971)、ほか。 |

| ❉24: | [中世〜織豊期] 天正5年(1577): 「松木村」(稲荷社棟札、新編武蔵国風土記稿)。 |

| ❉25: | [中世〜織豊期] 応永10年(1403): 「武蔵国小山田保小野路」(小野神社鐘銘、町田市史史料集 第4集,1971)、ほか。 |

| ❉26: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「小野路町」。 |

| ❉27: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「遣水村」。 |

| ❉28: | [中世〜織豊期] 至徳2年(1385): 「東福寺領武蔵国多西郡内船木田新本両庄」(新庄・本庄どちらかは不明) の「由木郷」(東福寺領武蔵船木田庄年貢算用状、日野市史史料集 古代・中世編,1981)、天正18年(1590): 「武藏國多西郡」の「油儀之鄕」(豊臣秀吉禁制、新編武州古文書 上,1975)、ほか。 |

| ❉29: | 明治12年(1879) 南大沢村に改称、したがって対応する近代の大字は「南大沢」。 |

| ❉30: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「相原村」。 |

| ❉31: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「大船村」。 |

| ❉32: | 現在の表記は「大船」。 |

| ❉33: | 正保改定図ではほとんどの村で「村」が省略されている。 |

| ❉34: | [新田・分村] 正保改定図には含まれない。 |

| ❉35: | [新田・分村] 元禄郷帳では「大島村之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「大島村枝郷」と付記される。 |

| ❉36: | 元禄郷帳では「相原」、天保郷帳・国絵図では「相沢」を冠称する。少なくとも天保国絵図では「相沢」とあり (天保郷帳では『相澤』)、「沢」と「原」の崩した字体はよく似ているので、何らかの段階で混乱が生じたものかと思われる。 |

| ❉37: | 正保3年(1646) 上相原村から分村 (新編相模国風土記稿)。 |

| ❉38: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「同 粟飯原四ケ村」(小田原衆所領役帳)。 |

| ❉39: | 正保改定図では「相原」(村欠)。 |

| ❉40: | 元禄郷帳・元禄改定図・天保郷帳・国絵図とも「相原」を冠称する。 |

| ❉41: | 元禄郷帳では「古者中相原村」、元禄改定図では「古ハ中相原村」と付記される。 |

| ❉42: | [中世〜織豊期] 天文3年(1534): 「田名」(快元僧都記、藤沢市史料集 18,1994)、天文19年(1550): 「相州東郡田名之郷」(北条家朱印状、神奈川県史 資料編3 古代・中世3下,1979)、ほか。 |

| ❉43: | [中世〜織豊期] 永正9年(1512): 「當麻」宗瑞(伊勢長氏)制札、神奈川県史 資料編3 古代・中世3下,1979)、永禄2年(1559): 「東郡 當麻」(小田原衆所領役帳)、ほか。 |

| ❉44: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「東郡 溝上・下」(小田原衆所領役帳)、元亀元年(1570): 「相州高座郡下溝村」(八幡社棟札、相模原市史 第5巻,1965/1977)、ほか。 |

| ❉45: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「東郡 淵延」(小田原衆所領役帳)、ほか。 |

| ❉46: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「東郡 矢部・鵜森」(中黒は筆者が補う)、ほか。 |

| ❉47: | 正保改定図では「矢部村」。 |

| ❉48: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「東郡 矢部・鵜森」(中黒は筆者が補う)。 |

| ❉49: | 天保郷帳では「古者宇野森村」と付記され、元禄郷帳では「宇野森村」、正保改定図では「宇野森」(村欠)。 |

| ❉50: | [中世〜織豊期] 元弘3年(1333)〜建武2年(1335): 「相模國絃間鄕」(足利尊氏・同直義所領目録、神奈川県史 資料編3 古代・中世3上,1975)、永禄2年(1559): 「同 鶴間」(同 = 東郡、小田原衆所領役帳)、天正19年(1591): 「相摸国東郡」の「鶴間之郷」(大岡義勝への知行宛行状、神奈川県史 資料編8 近世5上,1976)、ほか。 |

| ❉51: | 正保改定図では「上靏間」(村欠) で「鳥」の部分が欠ける (『霍』)、元禄郷帳では「上靏間村」(改定図では『上鶴間村』)。 |

| ❉52: | 正保改定図では「靏間」(村欠) で「鳥」の部分が欠ける (『霍』)、元禄郷帳では「下靏間村」(改定図では『下鶴間村』)。 |

| ❉53: | [中世〜織豊期] 文明10年(1478): 「相州磯邊」(鎌倉大草紙、古河市史 資料 中世編,1981)、永禄2年(1559): 「磯部」(小田原衆所領役帳)、ほか。 |

| ❉54: | [中世〜織豊期] 天文12年(1543): 「相州東郡座間之鄕新戶村」(北条家朱印状写、神奈川県史 資料編3 古代・中世3下,1979)。 |

| ❉55: | 元禄郷帳・国絵図ではそれぞれ「古ハ座間新田」「古ハ座間新田」付記され、正保改定図では「座間新田」。 |

| ❉56: | [中世〜織豊期] 元徳2年(1330): 「座間郷」(長井高秀書状、神奈川県史 資料編2 古代・中世2,1973)、応永3年(1396): 「相模國座間鄕」(鎌倉公方(足利氏満)寄進状写、神奈川県史 資料編3 古代・中世3上,1975)、ほか。 |

| ❉57: | 天保郷帳・国絵図とも「座間」を冠称する。 |

| ❉58: | 正保改定図では「座間」(村欠)。 |

| ❉59: | 正保改定図では「四ツ屋」(村欠)、元禄郷帳・改定図では「四ツ谷村」。 |

| ❉60: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「東郡 今泉」(小田原衆所領役帳)。 |

| ❉61: | 正保改定図では今泉村、元禄郷帳・改定図・天保郷帳・国絵図では今泉村・上泉村・下泉村。 |

| ❉62: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「海老名下郷内拍谷分」(小田原衆所領役帳)。 |

| ❉63: | 正保改定図では「上草𫞉」(村欠)。 |

| ❉64: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 相模國 高座郡 深見鄕 (和名類聚抄)、正平7年(1352): 「相模國和田・深見兩鄕」(将軍(足利尊氏)宛行下文、神奈川県史 資料編3 古代・中世3上,1975)、ほか。 |

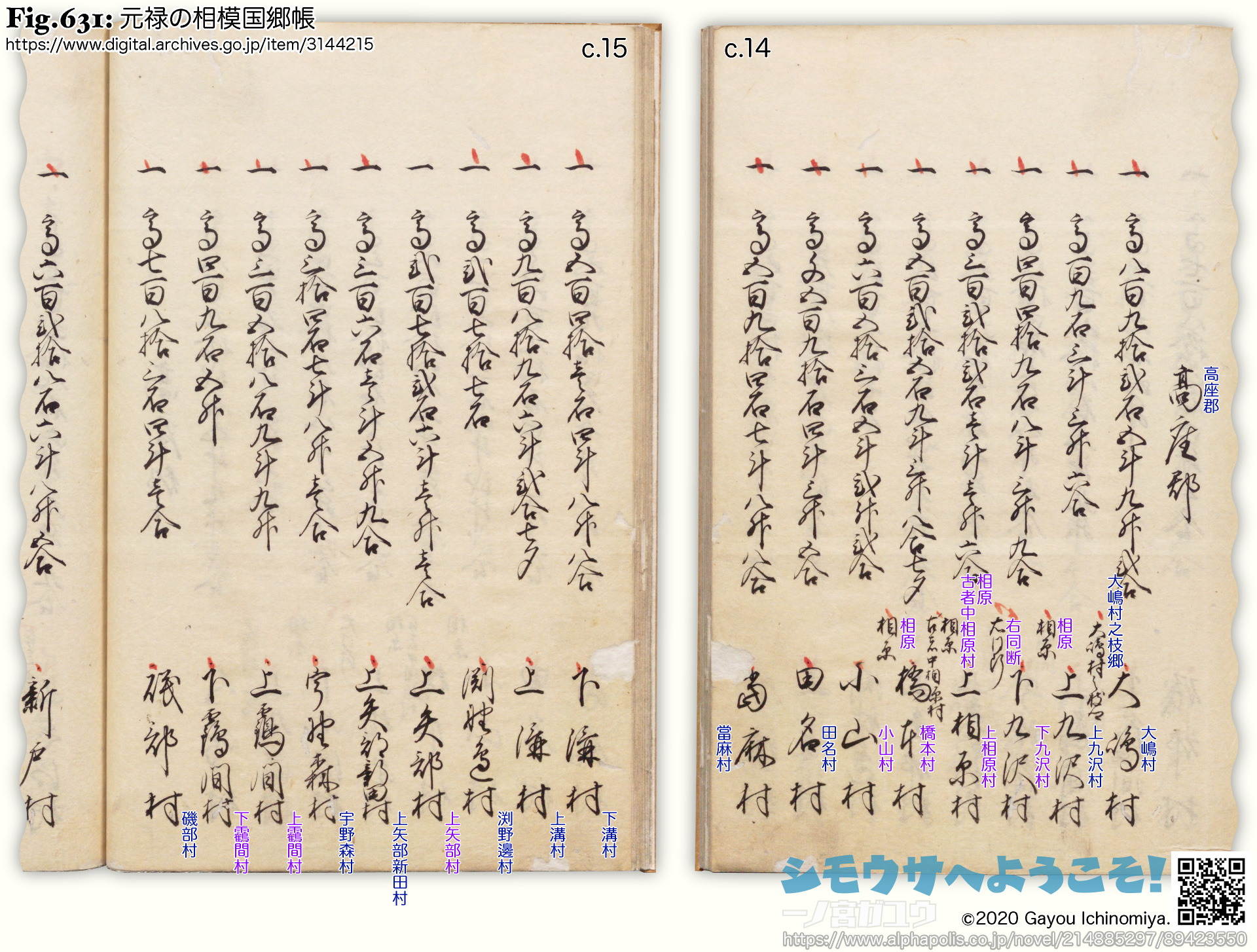

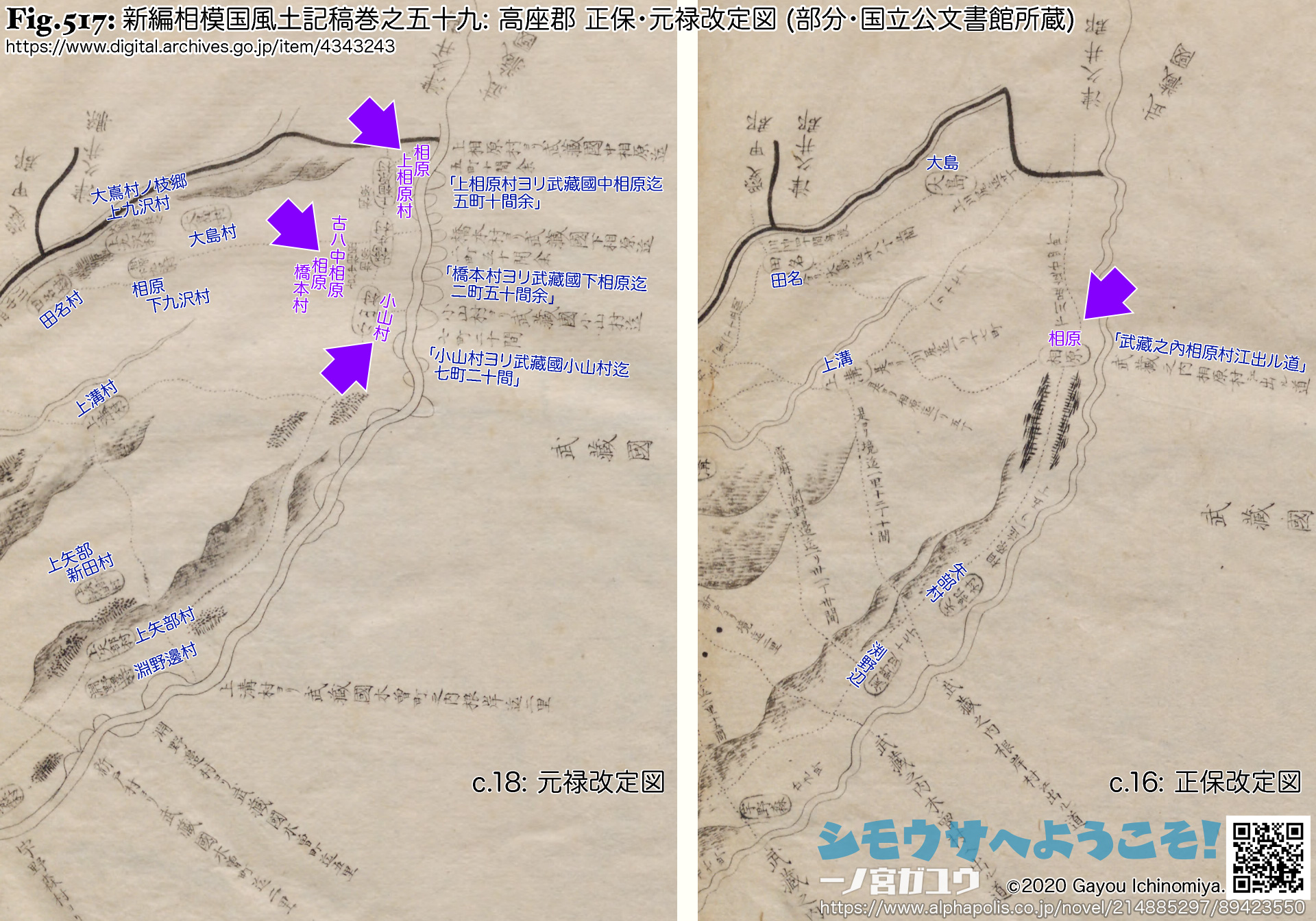

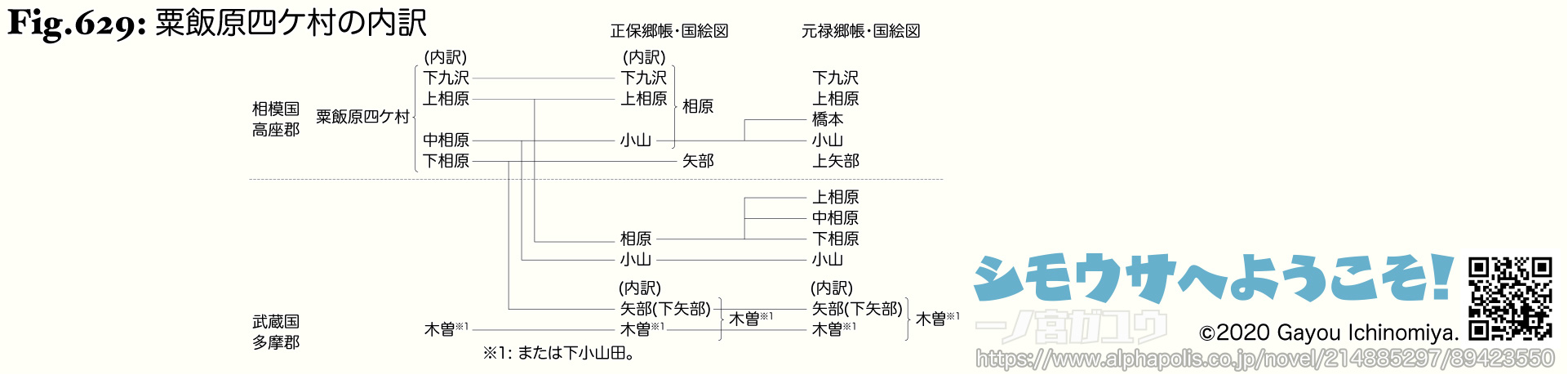

小田原衆所領役帳の「粟飯原四ケ村」の内訳は、上相原・中相原 (橋本・小山)・下相原 (矢部)・下九沢の 4村であり、下九沢村のみ国界の変遷に関係しない。整理すると以下のとおり。

➤ | 相模国 高座郡の正保改定図には相原村・矢部村だけが存在する。 |

➤ | 元禄郷帳と相模国 高座郡の元禄改定図には、相原村の代わりに上相原・橋本・小山・下九沢の 4村があって、小山村のみ元禄郷帳で、それ以外は両方で「相原」を冠称する。小山村のみ異なるのは元禄改定図で漏れているだけだろう。橋本村には「古者中相原村」の付記がある。矢部村はそのままだが上矢部村に改称されている。 |

➤ | 寛政12年(1800)『控帳』によれば、 「下相原村と申候は、只今矢部と申候村方ニ御座候、中相原と申候は、只今小山・橋本と申候村ニ御座候、右矢部・小山・橋本等と申候は、其時分之字名ニ御座候処、自然と村名二相成、当村方計り文禄年中之通り上相原村と申候」 とあって、小山・橋本 2村ははじめ「中相原村」、矢部村は「下相原村」だったという。 |

➤ | 武蔵田園簿と武蔵国 多摩郡の正保年中改定図には相原村・小山村だけが存在し、元禄郷帳と武蔵国 多摩郡の元禄年中改定図には相原村の代わりに上相原・中相原・下相原の 3村が存在する。小山村は変わらない。 |

➤ | 多摩郡小山村誌※65には、 「文禄三年彦坂刑部直道検地するに当り、田倉川を以って武相の国界を定め両村となす。即ち一つは相州に属し該地は本国多西之郡に属し、后寛文年間本郡に編貫し尓来現今の称を用ゆ」 とある。 |

➤ | 相模国 高座郡 上矢部村の対岸下流側に現在 町田市 矢部町が存在し、これは武蔵国 多摩郡 木曽町の飛地、または下山田村の一部である矢部 (下矢部) にあたる。 |

なお新編相模国風土記稿によれば、上相原村に、

「當村及橋本・小山・下九澤四村ハ、モト相原村ト稱ス一村ナリ。正保三年分村スト云。按スルニ、正保ノ改ニハ武相二州各相原村アリ、元祿ノ改ニ至テ武ノ相原ヲ上中下ニ分テ三村トシ、當郡ニ上相原村・相原下九澤村・相原橋本村ノ三村ヲ載セ、橋本ノ傍記ニ古ハ下相原村トアリ」

とあり (句読点・中黒は筆者が補った)、橋本村にも「元祿ノ改ニ相原橋本村、古ハ下相原村と傍記ス」とある。しかし比較している武蔵国 多摩郡 相原村の分村は経緯が異なるほか、橋本村が下相原村である場合、下九沢村か小山村が中相原村となるが、どちらにせよ位置と上中下の順番が整合しない。

また『多摩郡相原村誌』『相原村皇国地誌』ではそれぞれ、

「粟飯原四ケ村 (小田原分限帳によれば相原 九沢 大島 田名) の一にして」

「粟飯原四ケ村 (小田原分限帳ニ拠ル、乃チ相原・九沢・大島・田名是ナリ) ノ一ニシテ」

とあり、内訳は相原・九沢・大島・田名の 4村となっている。これについてはほかに情報がなく、評価できない。

新編武蔵風土記稿によれば、木曽村の小名 (小字) に「矢部」があって「矢部村と號して別に一村のごとくなり」という。一方、新編相模国風土記稿では、上矢部村に「郡中下矢部村ナシ、境川ノ對岸武州多磨郡小山田村ノ小名ニ矢部、及下矢部アリ、恐ラクハ是ニ對シテ上矢部ト號すルナラント傳フ」とあり、迅速測図原図では「下矢部村」「字矢部」のどちらもある。全体としては下矢部であっても箭幹八幡宮 (矢部八幡宮、迅速測図原図では単に八幡宮) の境内は朱印状の表記に従って矢部だった、といったところだろうか。角川日本地名大辞典 13 東京都(1978) では、地名編の項目「下矢部」で「昭和33年現行の町田市矢部町となる」、地誌編の「矢部町」で「大字下矢部の一部」とあるので、矢部町の大部分は下矢部に由来し、やはり一部である箭幹八幡宮の境内が矢部だったと考えられる。

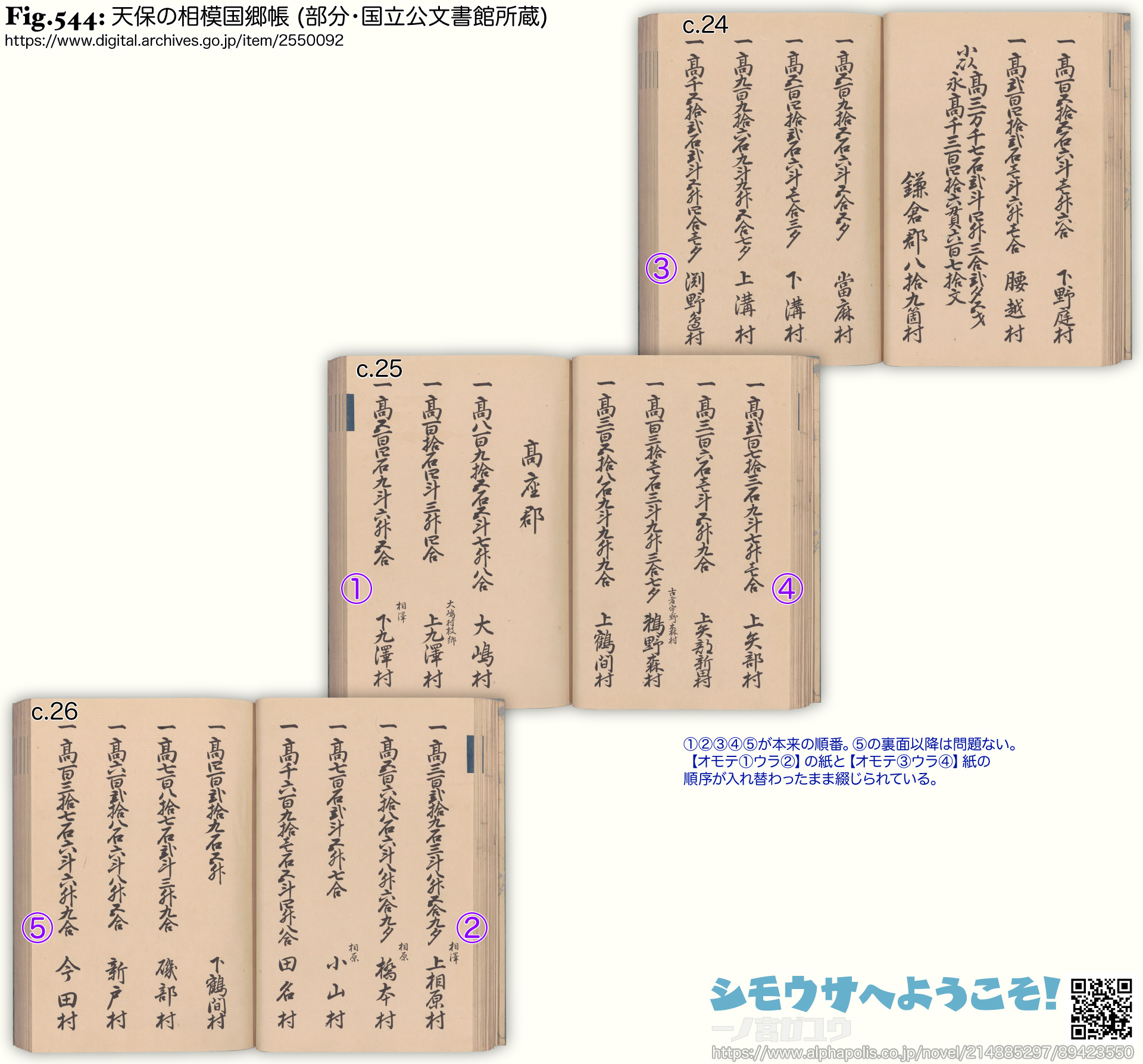

天保の武蔵国郷帳の高座郡は c.25の左ページからはじまっているが、このページと裏面 (c.26の右ページ) を含む紙と、直前の c.24の左ページと c.25の右ページからなる紙が入れ替わったまま綴じられている。このため読む順番はc.25の左ページ → c.26の右ページ → c.24の左ページ → c.25の右ページ → c.26の左ページとなり、以降はそのままである。

| ❉65: | 町田市史史料集 第2集(1971) 所収。 |