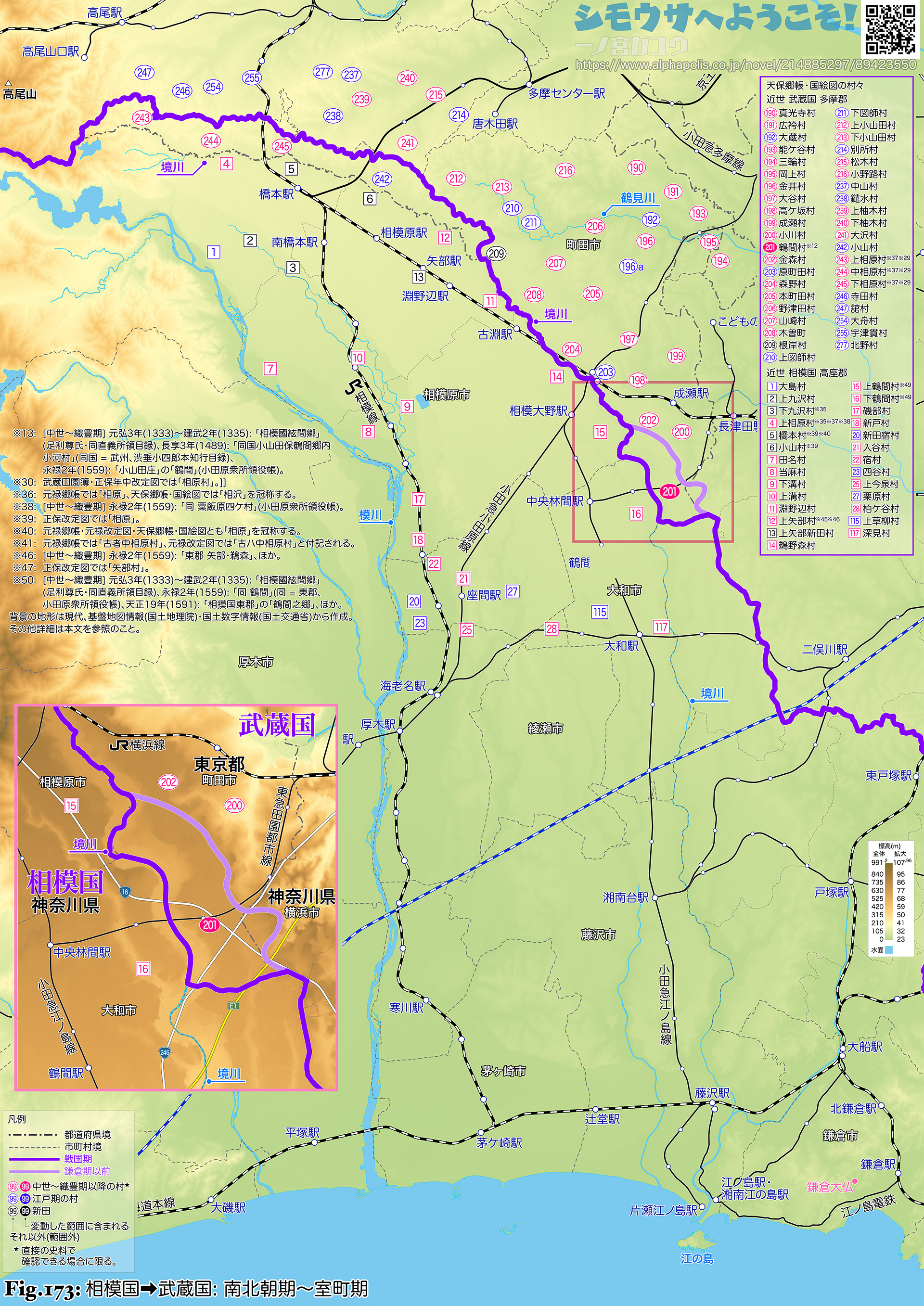

元弘3年(1333)〜建武2年(1335) 頃と推定されている足利尊氏・同直義所領目録※1には、足利直義の所領として「相模國絃間鄕」が含まれる。この「絃間」はその後の「鶴間」にあたると考えられ、鶴間 (絃間) は相模国として把握されていることが分かる。しかし、長享3年(1489) の渋垂小四郎本知行目録※2には「同国小山田保鶴間郷内小河村」(同国 = 武州) が含まれ、一部は武蔵国 小山田保として把握されており、小田原衆所領役帳にも御馬廻衆・関兵部丞の「同 鶴間」(同 = 東郡、東郡は相模国) と他国衆・小山田彌三郞の「小山田庄」(武蔵国) の「鶴間」が両方が存在する。つまり古くは相模国の一部だった鶴間は、その後分割され、相模・武蔵両国にまたがることになったとみられる。

もっとも単に曖昧な国界が定まっただけなのかもしれない。相模野 (相模野台地) は、近世を通してもほとんど草苅場 (秣場・茅場など) として利用するばかりの原野であり、特に北部はきわめて平坦で生産性はかなり低く、村々が散在するのもこれが反映されている。多摩丘陵も、鶴見川水系の最上流部にあっては谷戸田としての利用も限定される。相原以南・鶴間以北の相模・武蔵の国界は、その相模野が尽きるところであって多摩丘陵が尽きるところでもある。

他方、鶴間はそれが終わるところでもあり、これより南は相模野にも小河川がつくった谷戸がみられるようになる。近世 相模・武蔵の国界も境川筋から三浦半島基部の丘陵地へ移り、相模国内を貫流する境川の両岸は広まって水田が展開される。

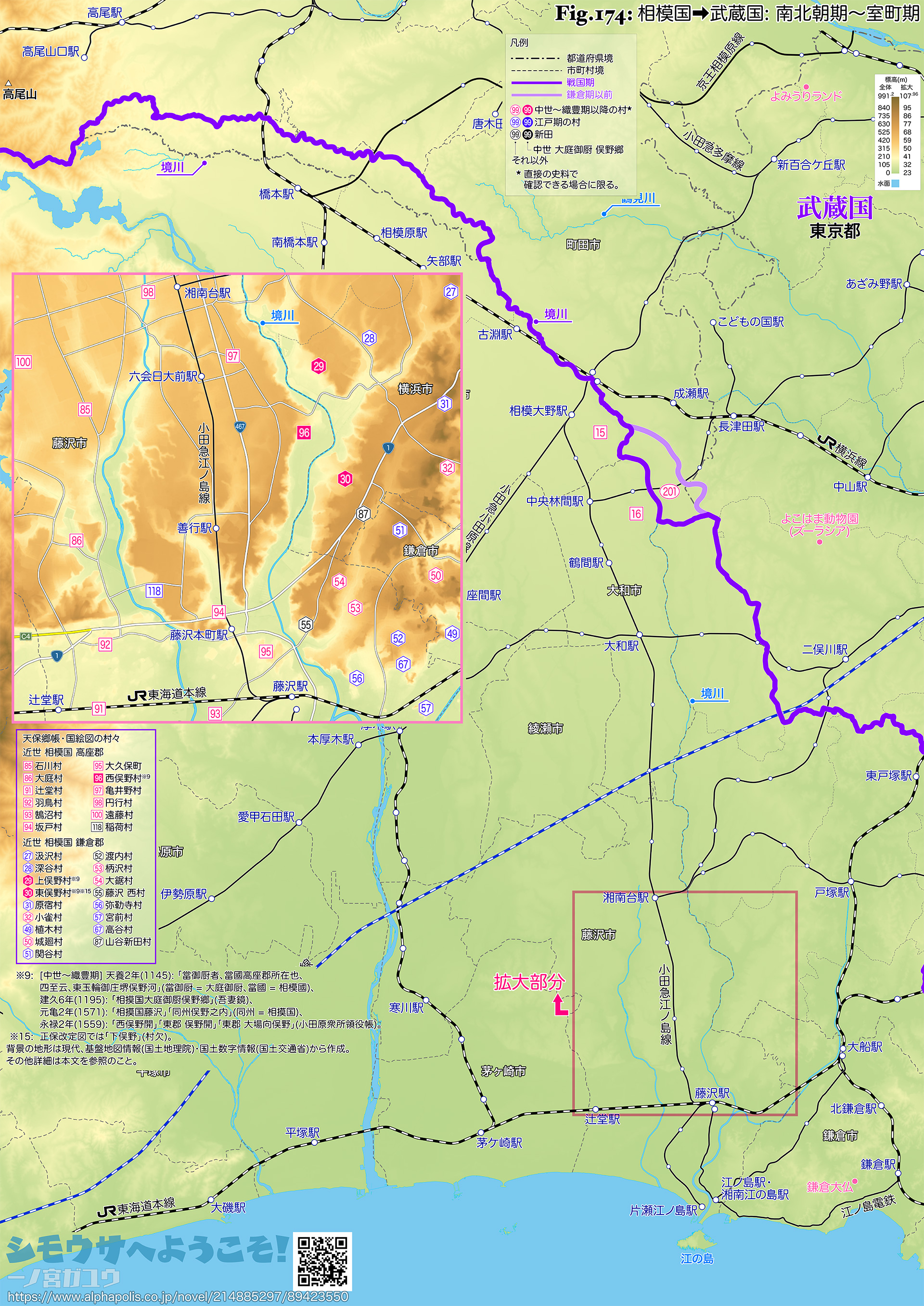

鶴間より下流の俣野付近には中世に大庭御厨の俣野郷が成立した。大庭御厨は長承3年(1134) 相模国司解※3が初出で、近世の高座郡 大庭村付近 (現在の藤沢市 大庭付近) が根拠地だったとみられる。大庭という地名は、和名類聚抄に相模國 高座郡の「大庭鄕」としてあらわれ、延喜式にも「大庭神社」が相摸国 高座郡に含まれる。しかし俣野郷は境川をまたがり、江戸期までに境川が高座・鎌倉両郡の境界に確定した結果、高座郡に西俣野村、鎌倉郡に上俣野村・東俣野村が存在することになった。現在でも旧・高座郡の藤沢市に西俣野、旧・鎌倉郡の横浜市 戸塚区に俣野町 (基本的に旧・上俣野) と東俣野町が存在する。

この俣野の状況から考えると、やはり鶴間 (絃間) もまた本来は相模国 高座郡であって、その後境川をもって分割されたのかもしれない。

この俣野の状況から考えると、やはり鶴間 (絃間) もまた本来は相模国 高座郡であって、その後境川をもって分割されたのかもしれない。

| ❉1: | 神奈川県史 資料編3 古代・中世3上(1975) 所収。 |

| ❉2: | 坂戸市史 中世史料編1(1986) 所収。 |

| ❉3: | 神奈川県史 資料編1 古代・中世1(1970) 所収。 |

近世 相模国 高座郡※1

| ■85. | 石川村※2。 |

| ■86. | 大庭村※3※17。 |

| ■91. | 辻堂村※4。 |

| ■92. | 羽鳥村※5。 |

| ■93. | 鵠沼村※6。 |

| ■94. | 坂戸村※7※21※8。 |

| ■95. | 大久保町※21※8。 |

| ■96. | 西俣野村※9。 |

| ■97. | 亀井野村※10※11。 |

| ■98. | 円行村※12。 |

| ■100. | 遠藤村※13。 |

| ■118. | 稲荷村※14。 |

近世 相模国 鎌倉郡※1

| ■27. | 汲沢村。 |

| ■28. | 深谷村。 |

| ■29. | 上俣野村※9。 |

| ■30. | 東俣野村※9※15。 |

| ■31. | 原宿村。 |

| ■32. | 小雀村※16※17。 |

| ■49. | 植木村。 |

| ■50. | 城廻村※18※19※17。 |

| ■51. | 関谷村※20。 |

| ■52. | 渡内村※14。 |

| ■53. | 柄沢村。 |

| ■54. | 大鋸村※21※22。 |

| ■55. | 藤沢 西村※14※8※23。 |

| ■56. | 弥勒寺村※24。 |

| ■57. | 宮前村※25。 |

| ■67. | 高谷村※17。 |

| ■87. | 山谷新田村※14。 |

| ❉1: | 正保改定図ではほとんどの村で「村」が省略されている。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 永禄5年(1562): 「東郡 石川」(小田原衆所領役帳)、天正18年(1590): 「□加久羅郡しぼやの庄」の「石川之鄕」(豊臣秀吉禁制、神奈川県史 資料編3 古代・中世3下,1979)、ほか。 |

| ❉3: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 相模國 高座郡 大庭鄕 (和名類聚抄)、延長5年(927): 「相摸国 高座郡 大庭神社」(延喜式、神奈川県史 資料編1 古代・中世1,1970)、天養2年(1145): 「相模国大庭御厨」(官宣旨、同)、ほか。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 建武2年(1335): 「辻堂」(足利尊氏関東下向宿次・合戦注文、神奈川県史 資料編3 古代・中世3上,1975)、ほか。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 永禄2年(1559): 「東郡 羽鳥・辻堂」(中黒は筆者が補う、小田原衆所領役帳)。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 天養2年(1145): 「大庭御厨高座郡內鵠沼鄕」「高座郡內字鵠沼鄕」(大神宮司庁宣、神奈川県史 資料編1 古代・中世1,1970)、ほか。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 元応2年(1320)〜正中3年(1326): 「相模國大庭御厨內酒土鄕」(後宇多法皇院宣)、神奈川県史 資料編2 古代・中世2,1973)、ほか。 |

| ❉8: | 元禄郷帳・元禄改定図・天保郷帳・国絵図では「藤沢」を冠称する。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 天養2年(1145): 「當御厨者、當國高座郡所在也、四至云、東玉輪御庄堺俣野河」(當御厨 = 大庭御厨、當國 = 相模國、官宣旨、神奈川県史 資料編1 古代・中世1,1970)、建久6年(1195): 「相摸国大庭御厨俣野郷」(吾妻鏡)、元亀2年(1571): 「相摸国藤沢」「同州俣野之内」(同州 = 相摸国、信玄(武田晴信)寺領寄進状、神奈川県史 資料編3 古代・中世3下,1979)、永禄2年(1559): 「西俣野開」「東郡 俣野開」「東郡 大場向俣野」(小田原衆所領役帳)。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「相模国東郡今田・亀井野二ケ所」(豊臣秀吉禁制、神奈川県史 資料編3 古代・中世3下,1979)。 |

| ❉11: | 正保改定図では「亀井」(村欠)。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 天正14年(1586): 「圓行」(北条氏朱印状、神奈川県史 資料編3 古代・中世3下,1979)、天正18年(1590): 「□加久羅郡しぼやの庄」の「ゑんぎやうの鄕」(豊臣秀吉禁制、同)、ほか。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「武蔵国遠藤郷」(豊臣秀吉禁制、神奈川県史 資料編3 古代・中世3下,1979)、ほか。 |

| ❉14: | [新田・分村] 正保改定図には含まれない。 |

| ❉15: | 正保改定図では「下俣野」(村欠)。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 正和3年(1314): 「相模國長尾鄕小雀村」(関東裁許下知状、神奈川県史 資料編2 古代・中世2,1973)、ほか。 |

| ❉17: | 正保改定図でも「村」が付く。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 大永3年(1523): 「玉繩」(伊勢(北条)家制札、神奈川県史 資料編3 古代・中世3下,1979)、天正18年(1590): 「相州玉繩城」(榊原康政書状案写、同)、ほか。 |

| ❉19: | 元禄郷帳・改定図では「玉縄」を冠称する。 |

| ❉20: | 正保改定図では「関屋村」(村が付く)。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 応永24年(1417): 「藤澤」(烟田幹胤軍忠状、茅ケ崎市史 1 資料編 上 古代・中世・近世,1977)、元亀2年(1571): 「相摸国藤沢」「同州俣野之内」(同州 = 相摸国、信玄(武田晴信)寺領寄進状 、同)、ほか。 |

| ❉22: | 元禄郷帳・天保郷帳・国絵図では「藤沢」を冠称するが、元禄改定図では冠称しない。漏れと思われる。 |

| ❉23: | 明治4年(1871) 西富町に改称、したがって対応する近代の大字は西富。 |

| ❉24: | 正保改定図では「三六寺」(村欠)。 |

| ❉25: | 正保改定図では「宮野前」(村欠)。 |

境川は、上〜中流では近世 相模国 高座郡と武蔵国 多摩郡、下流では相模国 高座郡と鎌倉郡の境界となった。新編相模国風土記稿によれば、古くは高座川・田倉川と呼ばれたという。片瀬村付近では片瀬川と呼ばれたともあるが、これは現在でもその傾向があるようで、最下流で柏尾川と合流したあたりから河口までは片瀬川と呼ばれるようだ。田倉川は高座川が縮まったものとされる。