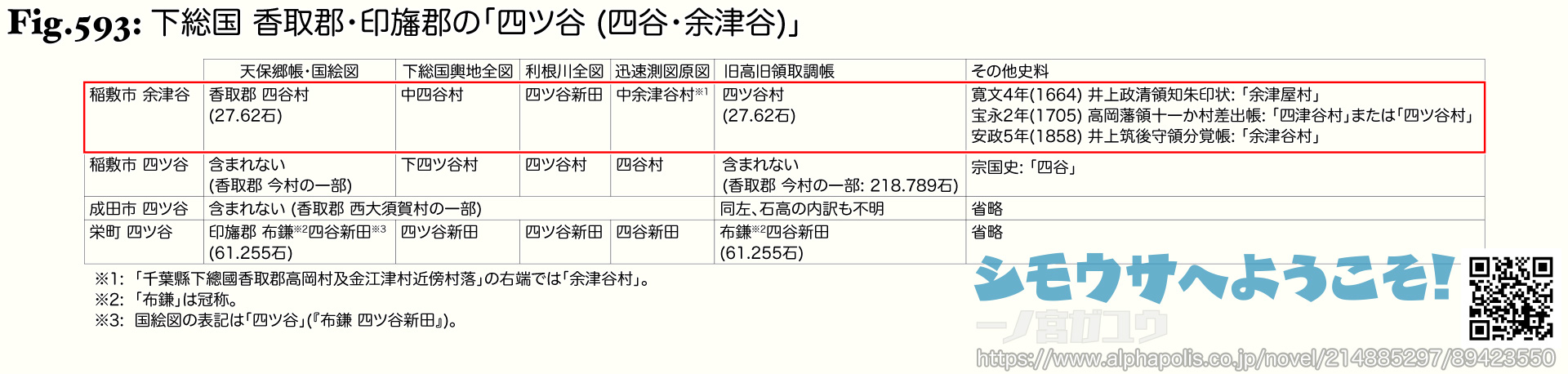

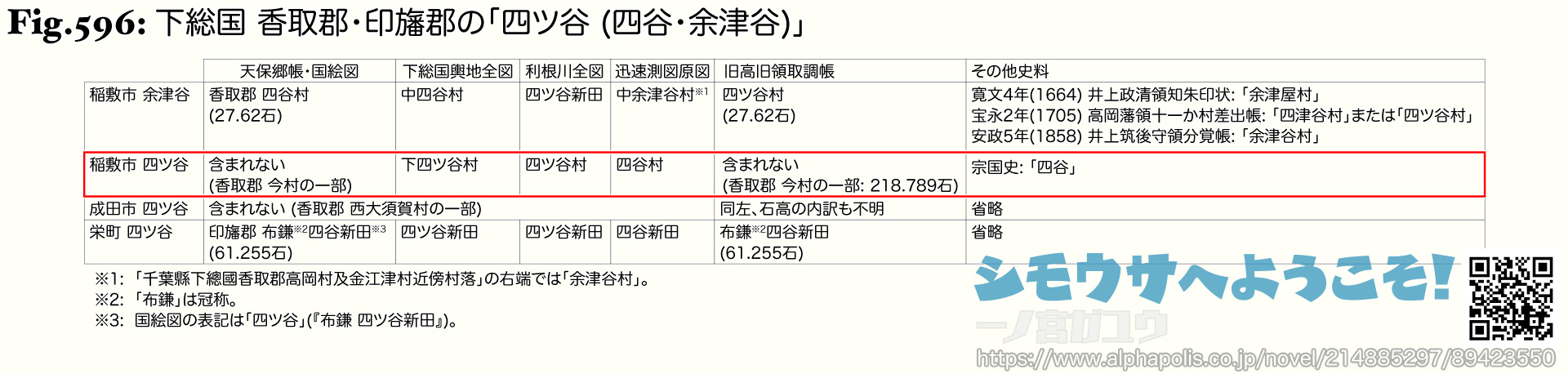

寛文4年(1664) の井上政清領知朱印状※62以降、江戸期末まで下総国 香取郡の高岡村に陣屋を置いた高岡藩の藩領 (それ以前は不明)。朱印状での表記は「余津屋村」、宝永2年(1705) の高岡藩領十一か村差出帳※63では「四津谷村」または「四ツ谷村」、安政5年(1858) の井上筑後守領分覚帳※63では「余津谷村」、元禄・天保とも郷帳・国絵図では「四谷村」、旧高旧領取調帳では「四ツ谷村」。石高は元禄・天保郷帳も旧高旧領取調帳も 27.62石で同じ※64。近代の村名・大字としては「余津谷(村)」※65。

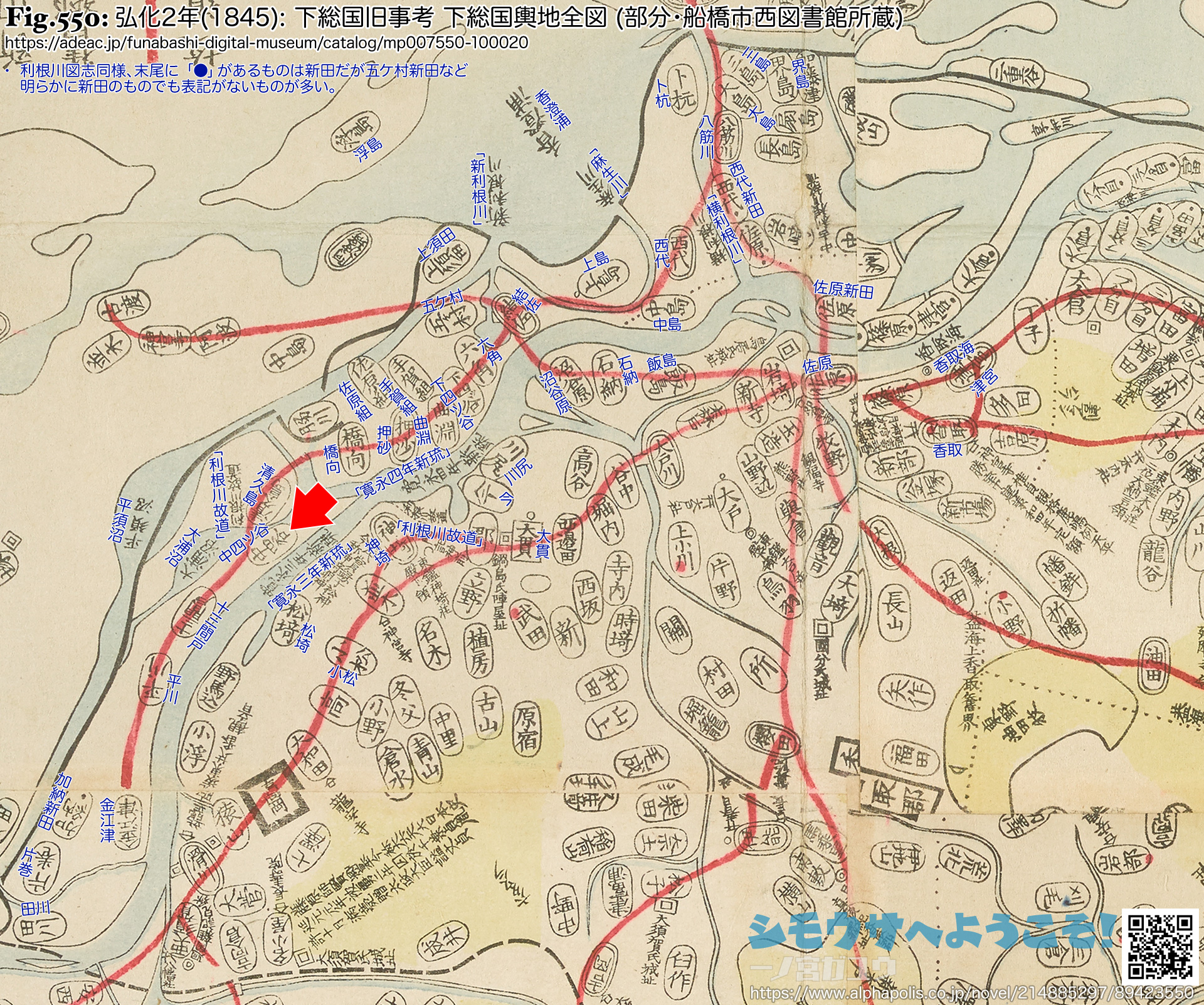

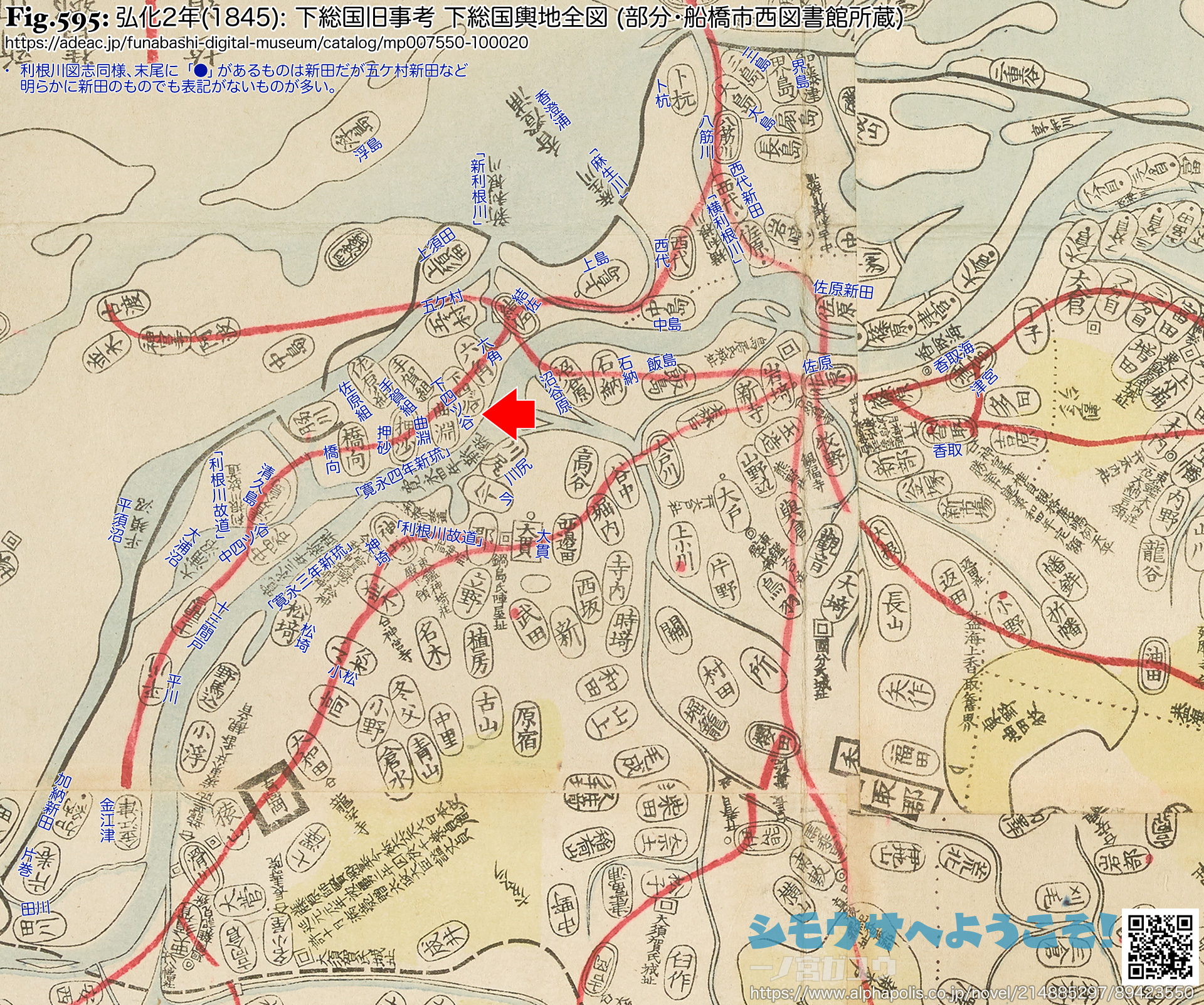

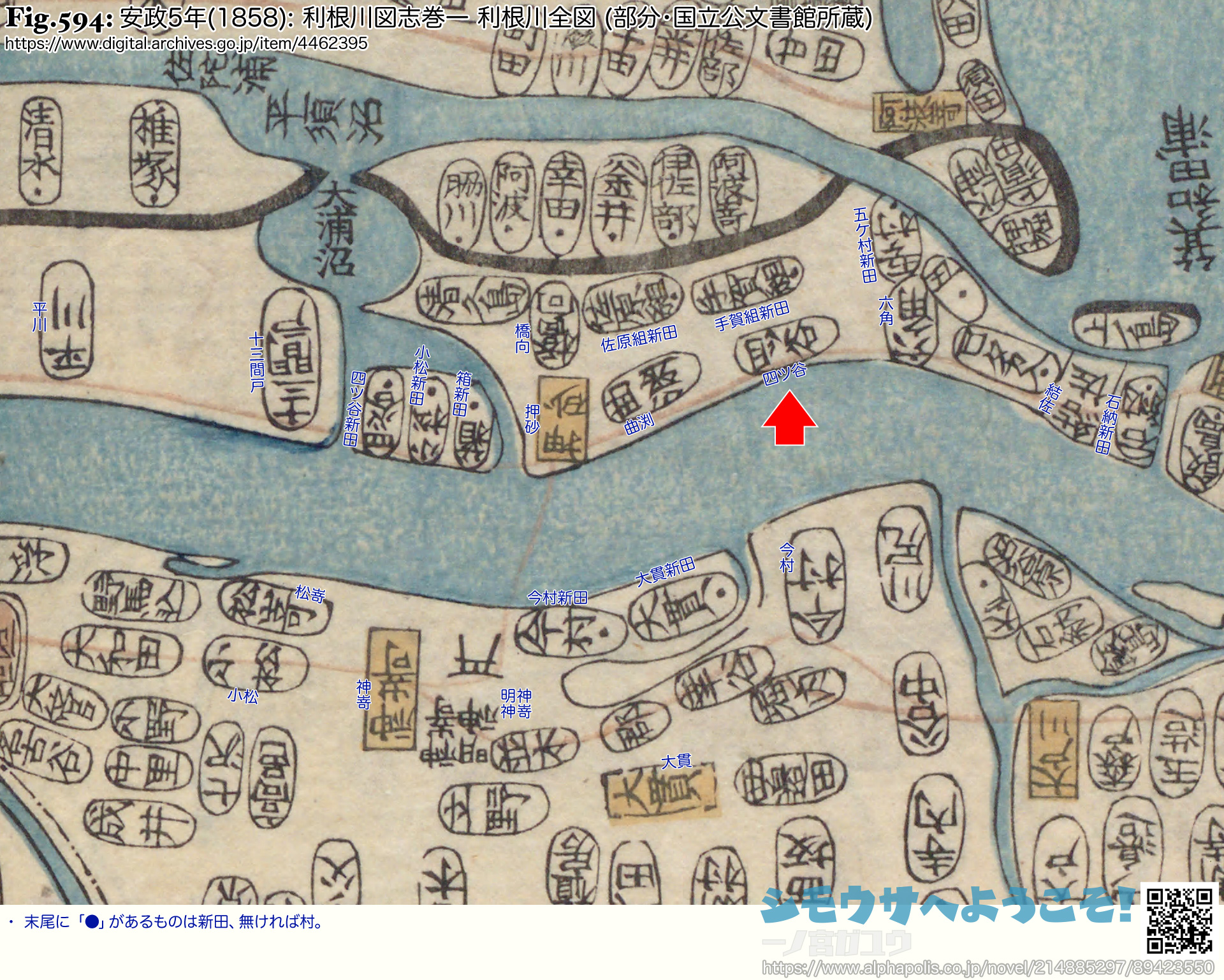

迅速測図原図では「中余津谷村」とあり、下総国輿地全図でも「中四谷村」、利根川図志では「四ツ谷新田」。

迅速測図原図では「中余津谷村」とあり、下総国輿地全図でも「中四谷村」、利根川図志では「四ツ谷新田」。

寛文10年(1670) 以降、江戸期末まで津藩 (安濃津藩・藤堂藩) の藩領 (それ以前は不明)。藩領としては飛地であり、香取郡の同様の村々を預かる陣屋が大貫村に置かれた。「下総国香取郡藤堂氏旧封邑之碑」※66によれば、寛文10年(1670) 今村から分村、宗国史※67を構成する「城和総志」の四谷にも「旧今村之支」とあって、もとは今村の枝郷。旧高旧領取調帳では、分けて記載された津藩領 300.826石・218.789石のうち後者が当村分であり※68、今村にまとめて把握されている※69。天保郷帳も同様で国絵図には含まれない (今村は旧高旧領取調帳の合計と一致する 519.615石)。近代の村名・大字としては「四ツ谷(村)」※65。

迅速測図原図では「四谷村」とあり (ただし位置は取り違えられ、隣の六角村と東西が逆)、下総国輿地全図では「下四ツ谷村」、利根川図志の利根川全図では「四ツ谷村」。

迅速測図原図では「四谷村」とあり (ただし位置は取り違えられ、隣の六角村と東西が逆)、下総国輿地全図では「下四ツ谷村」、利根川図志の利根川全図では「四ツ谷村」。

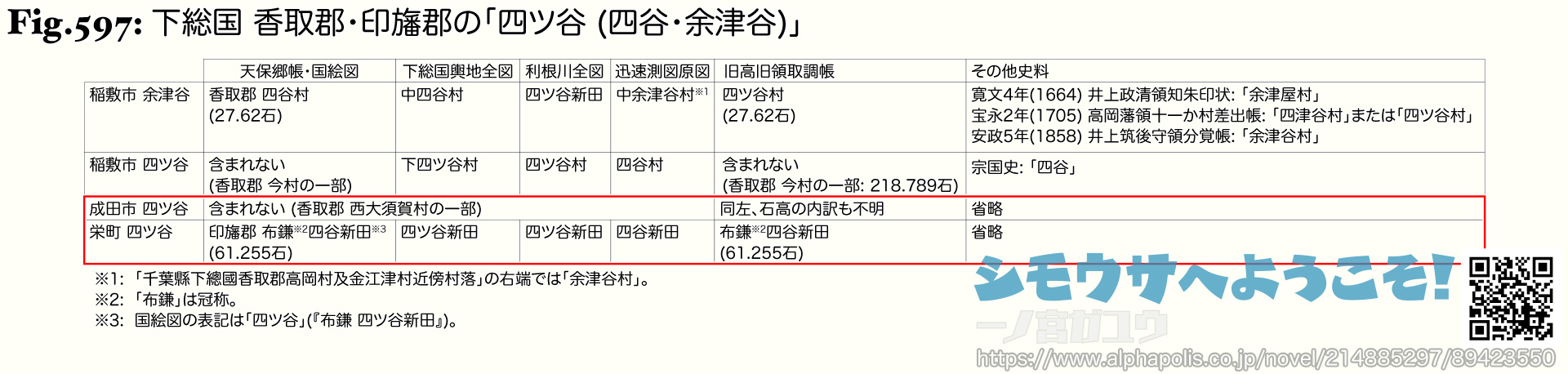

現在の成田市には「四谷」、栄町には「四ツ谷」が存在する。前者は近世 下総国 香取郡 西大須賀村の一部であり、現在は独立した大字となっている。後者は印旛郡の四谷新田 (『布鎌』を冠称する) に由来し、千葉県印旛郡誌(1913) によれば、寛文年間(1661〜1673) に「香取郡四ツ谷村」からの移住により開発されたという。

香取郡の四谷村 (稲敷市 余津谷) が中余津谷村 (迅速測図原図)・中四谷村 (下総国輿地全図)、今村の一部である四谷 (稲敷市 四ツ谷) が下四ツ谷村 (下総国輿地全図) とあるのは、このどちらかに対する呼称なのかもしれない。

香取郡の四谷村 (稲敷市 余津谷) が中余津谷村 (迅速測図原図)・中四谷村 (下総国輿地全図)、今村の一部である四谷 (稲敷市 四ツ谷) が下四ツ谷村 (下総国輿地全図) とあるのは、このどちらかに対する呼称なのかもしれない。

現在稲敷市の一部となっている旧・東町は、余津谷 (近世 四谷村、高岡藩領)・四ツ谷 (近世 今村の一部、津藩領) の所在地であり、町史では両者を明確・詳細に区別している。しかし相当にまぎらわしいようで、たとえば、四谷村 (稲敷市 余津谷) についての文脈で藤堂氏旧封邑之碑を参照し、矛盾が生じることから碑の内容を疑問視または否定してしまっている※70。しかし、この碑は名称からわかるように今村の一部である四谷 (稲敷市 四ツ谷) について記したものである。また、四谷村 (稲敷市 余津谷) は今村の一部である四谷 (稲敷市 四ツ谷) による新田、としているが※65、成立時期から考えるとおかしい。井上政清領知朱印状によれば、四谷村 (稲敷市 余津谷) は寛文4年(1664) の時点で成立している一方、藤堂氏旧封邑之碑に基づけば、今村の一部である四谷村 (稲敷市 四ツ谷) は寛文10年(1670) の分村・成立である。ただし後者は、利根川図志の利根川全図で 四谷村が「四ツ谷新田」となっていることに起因するものかもしれない。

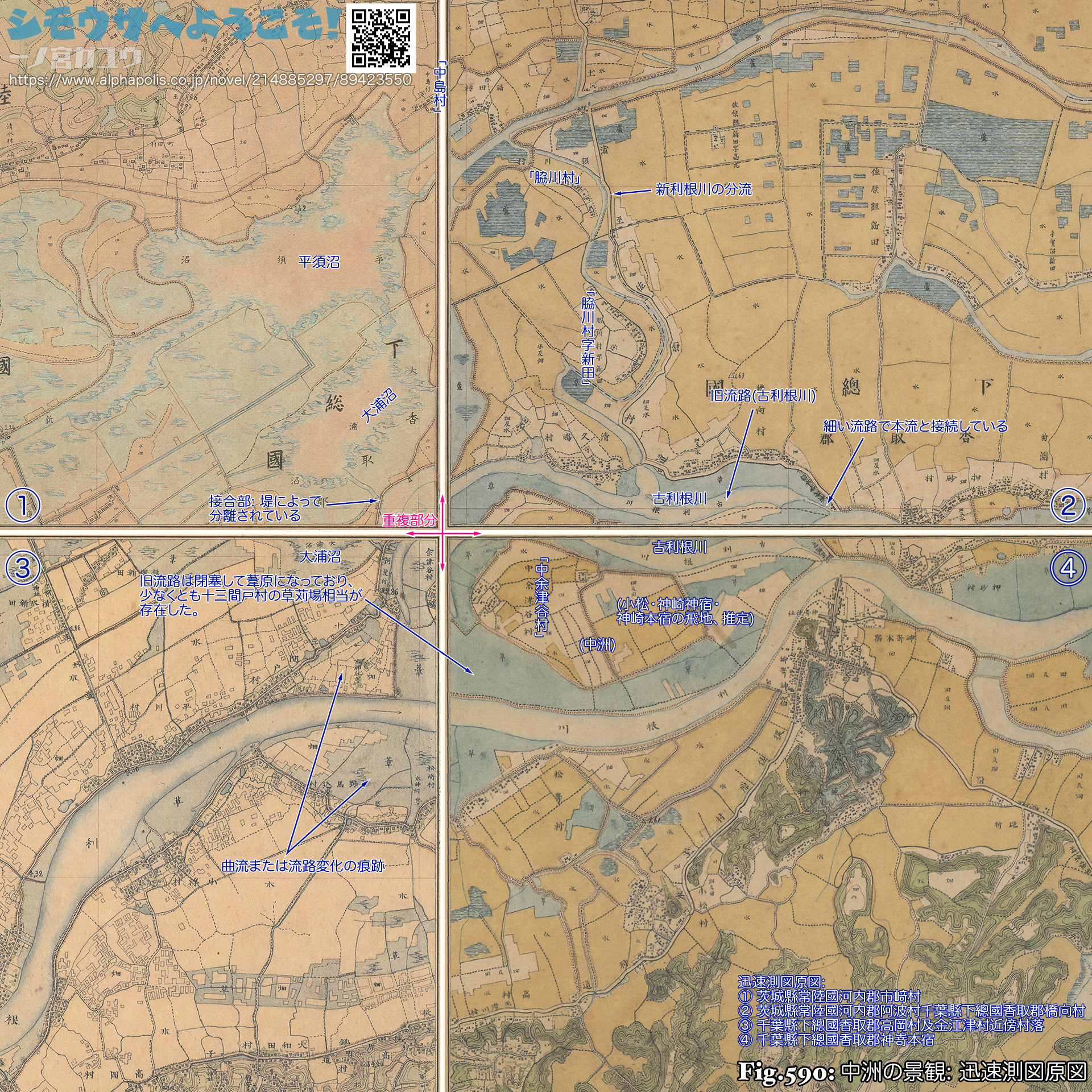

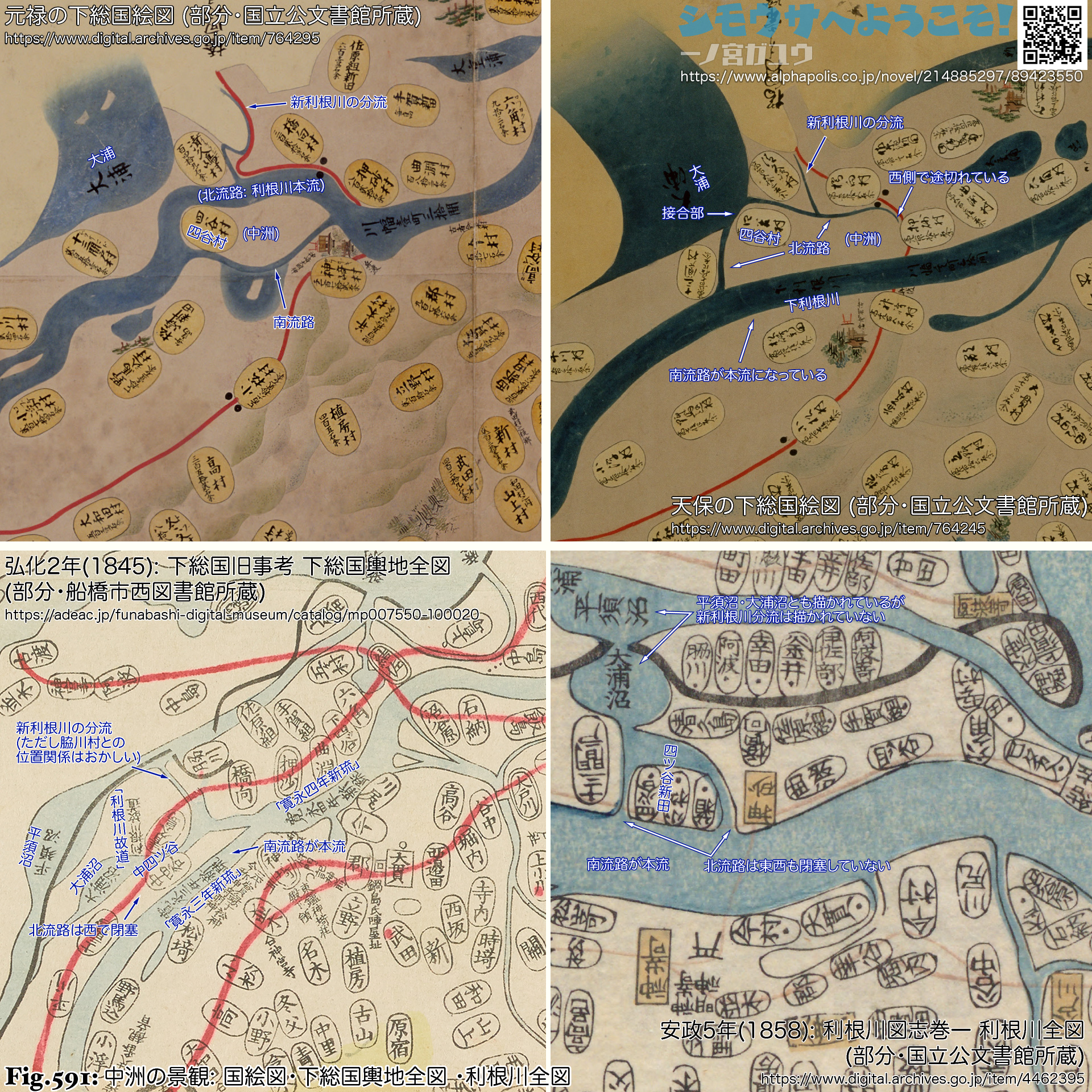

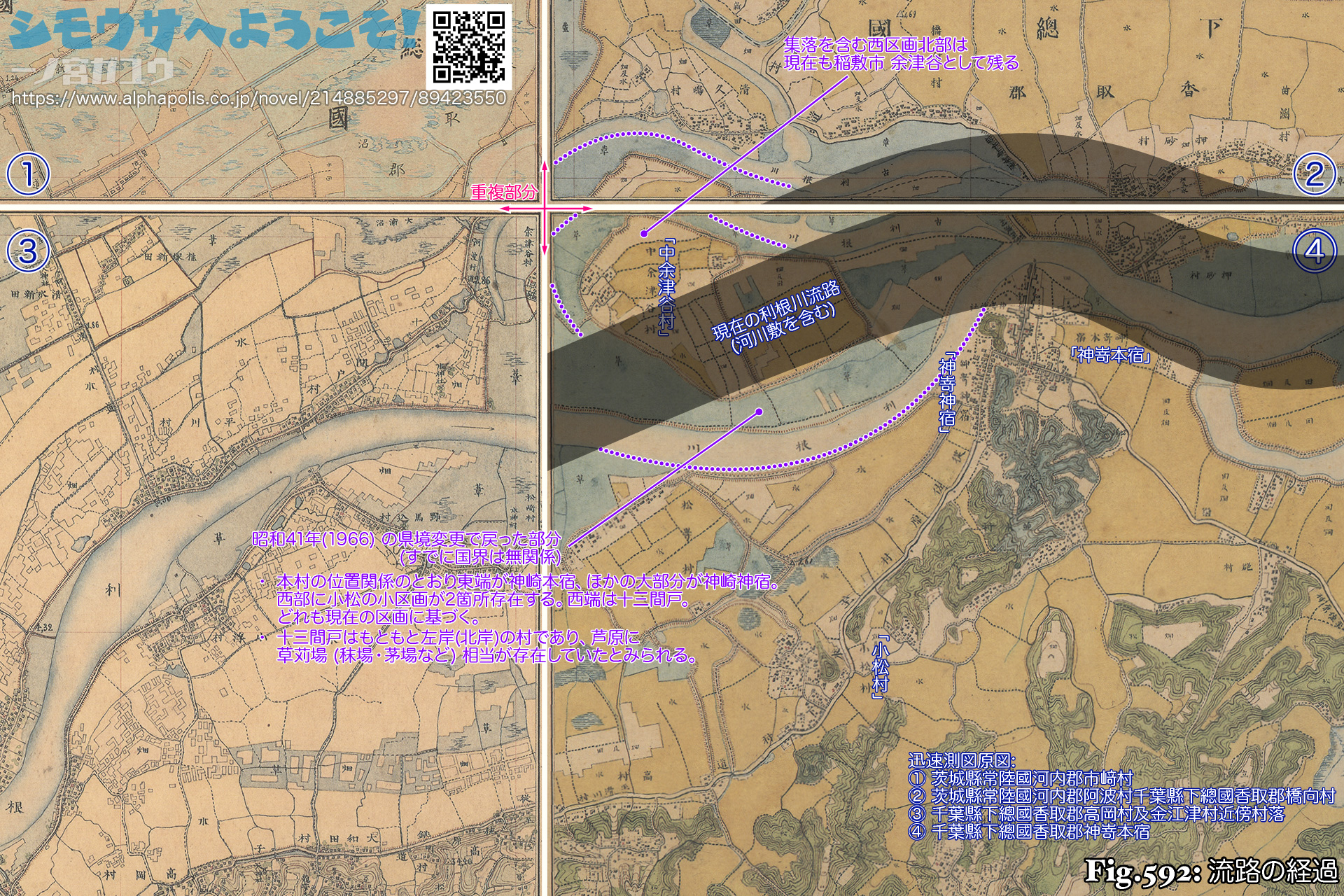

香取郡 四谷村 (現在の稲敷市 余津谷) は中洲にあった。元禄国絵図では北側の流路が本流である一方、天保国絵図では南の流路が本流であって北の流路は途切れている。

ただし、西で利根川本流 (旧中洲の南の流路) と分かれて東流する天保国絵図に対し、迅速測図原図では西部が完全に閉塞し、東部が細流によって本流と接続している。流路変化や北に隣接する平須沼の影響、多少の人工的な改変 (排水) が想像される。

同じく迅速測図原図によれば中洲 (旧中洲) の堤内地はさらに別の堤によって区切られていた。西の区画は畑地の占める割合が大きく集落もあるが、東の区画に集落はなくほとんどが水田であって、また規模は大きく整然としている。ふつう中洲は河川の下流に向かって発達していくので、東半分は新田として拡張された部分だろう。小松村 (現在の神崎町 小松)・神崎村 (同 神崎本宿・神崎神宿) の飛地があったと推定され、四谷村 (稲敷市 四ツ谷) の新田も含まれていたと考えられる。「高岡藩領十一か村差出帳」の末尾には「四津谷村新田高」として 50.427石があり、旧高旧領取調帳でも「明治4年改増」と注記された 50.427石がある。なお、迅速測図原図でも「中余津谷村」は西の区画に記載があり、利根川図志の利根川全図では中洲に「四ツ谷新田」「小松新田」「箱新田」がこの順に記載され、四ツ谷新田 (四谷村、現在の余津谷) はもっとも西にある。位置関係から「箱新田」は近世 神崎村 (のちの神崎本宿・神崎神宿) の新田 (飛地) にあたる。明治期の史料にも神崎神宿の小字として「箱新田」を確認できる※71。

東の区画にあったと推定される小松・神崎本宿・神崎神宿の右岸 (南岸) から見た飛地は、前述のとおりに明治32年(1899)、千葉県管轄の下総国 香取郡 神崎町から茨城県管轄の常陸国 稲敷郡 十余島村 (現在の稲敷市の一部) に編入された。しかし明治後期から昭和初期にかけての利根川改修で、残った流路は直線化されて旧中洲の中央を流れるようになった。このため今度は左岸 (北岸) に対して飛地となる一方、もとの小松・神崎本宿・神崎神宿とは地続きになった。

ただし残ったのはほとんどが堤外地であって、近世は草苅場 (秣場・茅場など) として利用する程度だったのだろう。明治21年(1888) 12月9日付の新聞に掲載された「村分合見込案」※72では「川向」と呼ばれ、明治27年(1894) 6月付「農事一途渡船守請負証」※73などでは「向埜」(向野) とも呼ばれている (後者は小松についてのみ)※74。

この飛地が解消するのは昭和41年(1966) の県境変更 (当然ながら国界とはすでに無縁) においてであり、茨城県 東村 (のちの東町、現在の稲敷市の一部) の小松・神崎本宿・神崎神宿のそれぞれ一部が千葉県 神崎町に編入され※75、結果的に戻ることになった。利根川改修後に開発が進んだようで、昭和34年(1959) に神崎町が編入を求めた文書※76で「向野地区」と総称されるこの地区には、集落・田畑が形成されていた。なお、地理院地図でもこの地区に「向野」の小字を確認できる。

「高岡藩領十一か村差出帳」の「四津谷村新田」や旧高旧領取調帳で別記されている「明治4年改増」の 50.427石については、東町史※68で詳細な検討が行われている。しかし検討対象の特殊性については特段の異論はないものの、高岡藩領十一か村差出帳の「是者御領主様御勤役之節掛リ高被仰付候」に結論を求めていることには疑問がある。同史はこれを「四津谷村新田」に対する注記と理解してようだが、正しくは「三口〆三千九百九石四斗三升五合」、つまり全体に対する注記であって (『三口』とは本田と新田、および『四津谷村新田』の 3つのことであり、これで全体) 、「四津谷村新田」を特定したものではない。

迅速測図原図によれば、対岸曲淵村の堤外に葦原が大規模に発達しているので、ここに今 (近世 今村) の草苅場 (秣場・茅場など) または流作場があったのではないかと推定される。小松・神崎本宿・神崎神宿とは異なり、明治21年(1888) 12月9日付の新聞記事で飛地 (『川向』) を確認できないので、前者かつ狭小な部分であったのではないかと考えられる。

| ❉62: | 寛文朱印留に含まれる。同名の「寛文朱印留 上」「下」(1980) 所収。 |

| ❉63: | 下総町史 近世編 史料集1(1985) 所収。 |

| ❉64: | 旧高旧領取調帳は高岡藩領分について。このほかに永福寺領 0.82石と、記載がなく主体不明で「明治4年改増」と注記された 50.427石がある。 |

| ❉65: | 東町史 民俗編(1997)。 |

| ❉66: | 現在の神崎町大貫にある陣屋跡に現存、内容は「神崎町史 史料集 金石文等」(1991) 所収。 |

| ❉67: | 津藩 (安濃津藩、藤堂藩) の藩史。藤堂高文編纂・藤堂高芬校訂、寛延4年(1751) の成立。同名の「宗国史 上」「下」(1941)、およびその増補改訂の「宗国史 上」「下」(1979) 所収。 |

| ❉68: | 東町史 史料編 近世1(1995)。 |

| ❉69: | ほかに、記載がなく主体不明で「明治4年改減」と注記された 0.138石がある。 |

| ❉70: | 疑問視しているのは史料編 近世1(1995)、否定しているのは史料編を基に執筆された通史編(2003)。 |

| ❉71: | 明治32年4月26日付「圦樋伏替及堤塘修繕御願(抄)」、神崎町史 史料集近現代編 明治・大正編(2006) 所収 |

| ❉72: | 村分合見込案(抄)、神崎町史 史料集近現代編 明治・大正編(2006) 所収。 |

| ❉73: | 神崎町史 史料集近現代編 明治・大正編(2006) 所収。 |

| ❉74: | 神崎町史 史料集近現代編 明治・大正編(2006) 所収。飛地である「向埜」(向野) への渡船に関する史料。 |

| ❉75: | 角川日本地名大辞典 12 千葉県。なお、このとき河内村 (当時。現在の河内町) 十三間戸の一部も神崎町に編入されており、実際、飛地部分の西端わずかな部分に十三間戸が存在する。 |

| ❉76: | 明治34年(1959) 2月20日付「新農山漁村建設計画に伴う向野地区の計画地域編入について」、神崎町史 史料集近現代編 昭和編(2023) 所収。 |