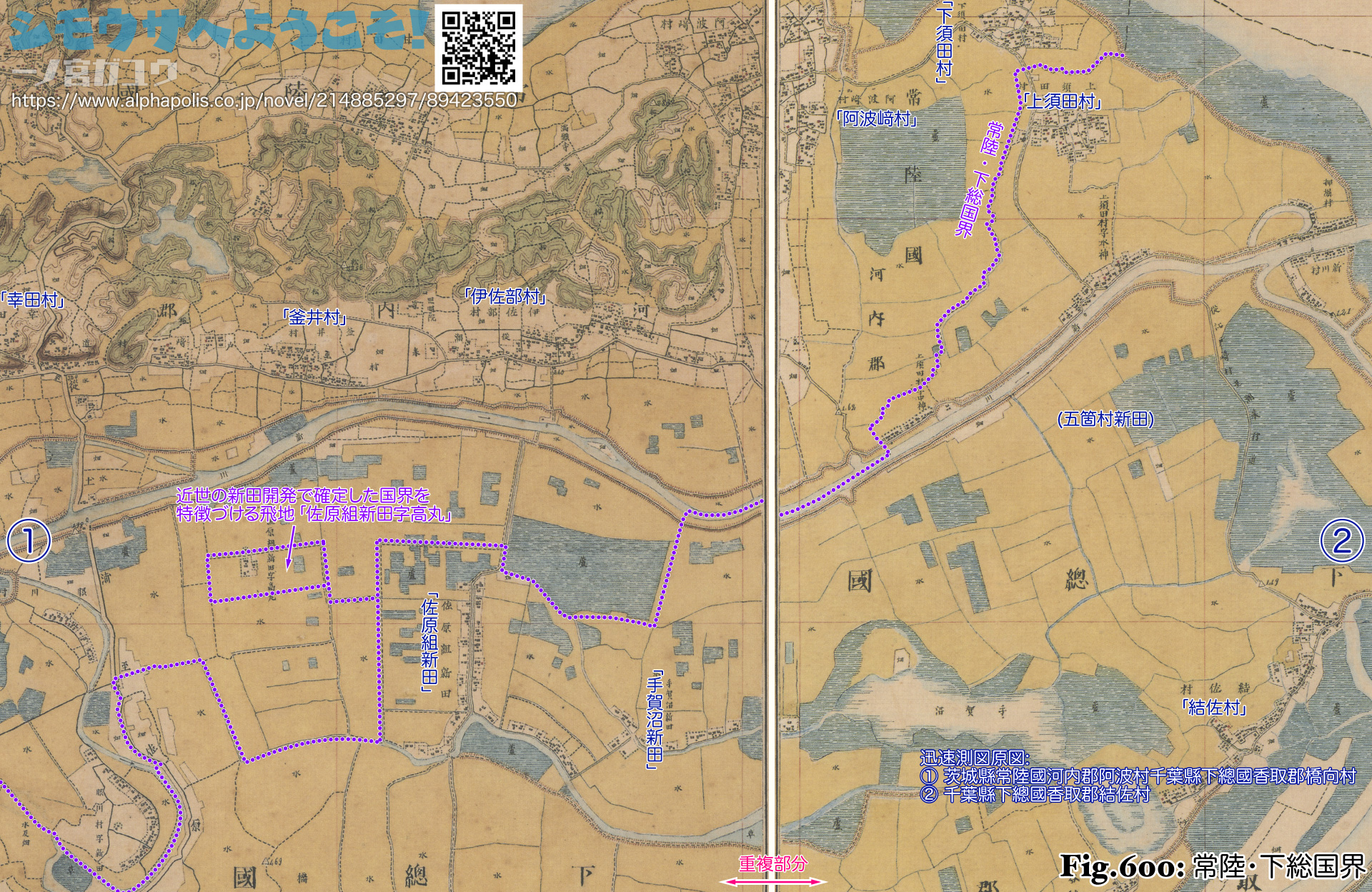

近世 下総国 香取郡の五箇村新田の「五箇村」は、下総国 香取郡の結佐村・六角村・上須田村と、常陸国 河内国の阿波崎村・下須田村である。

天保郷帳における五箇村新田の石高は 345.867石。旧高旧領取調帳では 6つに分けて記され、うち 4つが「代官支配所」で ①82.887石・②41.808石・③105.344石・④116.228石 (丸数字は本項で付けたもの、以下同)、合計 346.267石は天保郷帳の石高に相当する。

このうち①について検討すると、結佐村は天保郷帳・旧高旧領取調帳とも 417.822石だが、明治4年(1871)の「葛飾県管内組合高帳」(組合高帳)※77では500.709石 とあり、その差分 82.887石は①と一致する。②も同じように六角村の差分に一致する (天保郷帳・旧高旧領取調帳: 163.467石、組合高帳: 204.875石、差分 41.808石)。したがって、①・②の本村 (母体) は結佐村・六角村であり、また両者とも組合高帳では「新田共」の付記があることから、この時点までに本村に含めて把握されていることがわかる。

③と④は、組合高帳の「下須田出作」105.344石と「阿波崎出作」116.228石に合致する。東町史 史料編 近世1(1995)、同 通史編(2003) によれば、明治初期に「阿波崎新田」「下須田新田」の 2つの新田村が成立した。本村 (母体) の阿波崎村・下須田村が常陸国 河内郡であるのに対して新田は下総国 香取郡にあるので、都合上そのような扱いになったものと考えられる※78。

旧高旧領取調帳における五箇村新田の残りは、⑤酒井備中守 87.958石・⑥城和泉守 15.041石の合計 102.999石である。前述のように天保郷帳における五箇村新田の石高に相当するのは①〜④なので、この⑤・⑥分はほかの村の石高に含まれていることになる。ここで、上須田村は天保郷帳 1065.26899石に対し、旧高旧領取調帳では酒井備中守 817.27280石・城和泉守 144.9995石とあって合計 962.2723石しかない一方、その差分は102.99669石である。これは五箇村新田の⑤・⑥ (102.999石) に相当し、かつ支配者 (酒井備中守・城和泉守) も一致する。したがって、「五箇村」の残りは上須田村であり、また結佐村・六角村と同じように本村に吸収されたことがわかる。

近代の村・大字として「五箇村新田」は存在せず、内訳としても阿波崎新田・下須田新田だけが成立した。位置・範囲は現在の「八千石」に相当するが※79、この大字は昭和46年(1971) の成立であって※80、直接的に対応するわけではない。

なお東町史でも検討が行われているが、史料編 近世1(1995) では親村 (母体) を上須田・下須田・阿波崎・結佐・六角の 5村とする一方、通史編(2003) では上須田・下須田・阿波崎・結佐の 4村、および手賀組新田 (天保郷帳・国絵図では手賀新田) としている。どちらも上須田村は本稿と同じ考え方、下須田・阿波崎の 2村は「阿波崎新田」「下須田新田」からであるが、残りは位置関係からの推定である。通史編で (六角村ではなく) 手賀組新田としているのは、五箇村新田が現在の大字八千石の位置に相当し、八千石は上須田・下須田・結佐・阿波崎・手賀組新田の一部から起立された大字であることからではないだろうか。しかし、八千石は昭和46年(1971) の成立であるほか、区画整理 (耕地整理) 後と推定され、単純には対応しない。

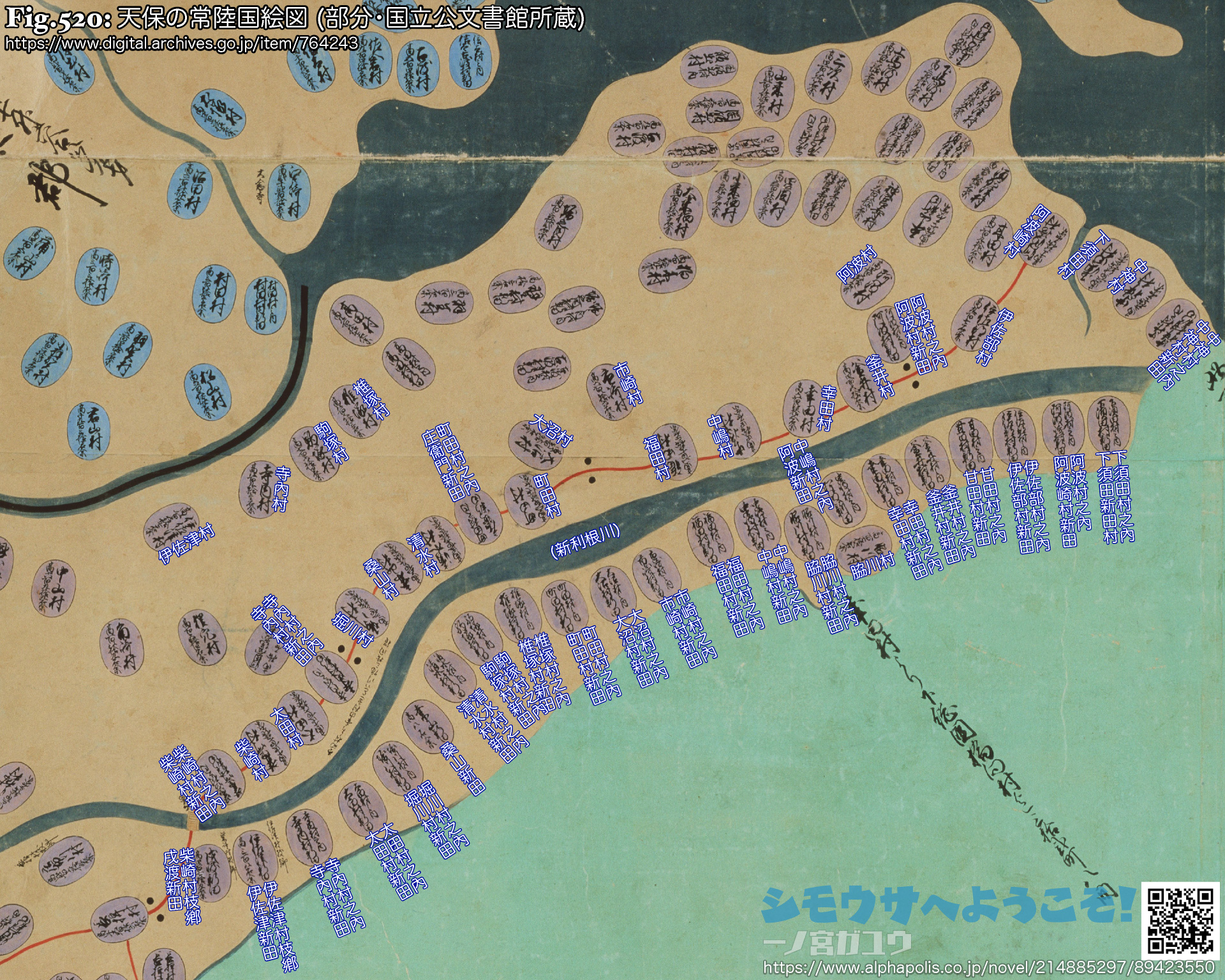

元禄の常陸国絵図では「大浦」以東 (下流側) の新利根川南岸には腋川村と中島村しか描かれていない。

新利根川そのものも曖昧に描かれており、このころは一面が低湿地で流路はかなり曖昧だったのだろう。低湿地はその後開発され、天保国絵図では脇川村 (元禄国絵図では『腋川村』) 以外に大量の新田が描き加えられている。

新田のほとんどは「○○村之内○○村新田」とあって石高は明示されていない。また郷帳に記載されておらず、石高は親村 (母体) に含めて把握されている。この形式そのものは特に珍しいものではないが、画一的に並べられている点は目を引く。天保郷帳・国絵図の性質から、本来は親村に含めて把握されていた新田までもが国絵図に書き入れられたようであり、近代に入って独立した村・大字として存在が確認できるものは一部に限られる。

新田のほとんどは「○○村之内○○村新田」とあって石高は明示されていない。また郷帳に記載されておらず、石高は親村 (母体) に含めて把握されている。この形式そのものは特に珍しいものではないが、画一的に並べられている点は目を引く。天保郷帳・国絵図の性質から、本来は親村に含めて把握されていた新田までもが国絵図に書き入れられたようであり、近代に入って独立した村・大字として存在が確認できるものは一部に限られる。

新田のうち下須田新田・阿波崎新田が五箇村新田の下須田村・阿波崎村部分 (下須田出作・阿波崎出作) を指しているのかどうかはわからない。五箇村新田は元禄の下総郷帳・国絵図に存在する一方、下須田新田・阿波崎新田は天保の常陸国絵図にはじめて描かれるので、この 2新田はほかの新利根川南岸の新田と同じ位置づけであって、五箇村新田とは関係ないと考えられる。しかし下須田新田・阿波崎新田が新利根川以南に描かれることによって、天保の常陸国絵図では元禄に比べて新利根川流路が河口のほうへ延長され、下総国絵図との不整合を生じている。

もっともこの不整合は、下総国絵図で新利根川が国界となっている区間を上流側へ向かって実際より長く描いている影響もある。元禄国絵図では国絵図特有の不正確さはともかくとして (この部分に限ったものではない)、双方の国界付近は正確に一致していた。

迅速測図原図における国界も元禄国絵図のとおりである。

迅速測図原図における国界も元禄国絵図のとおりである。

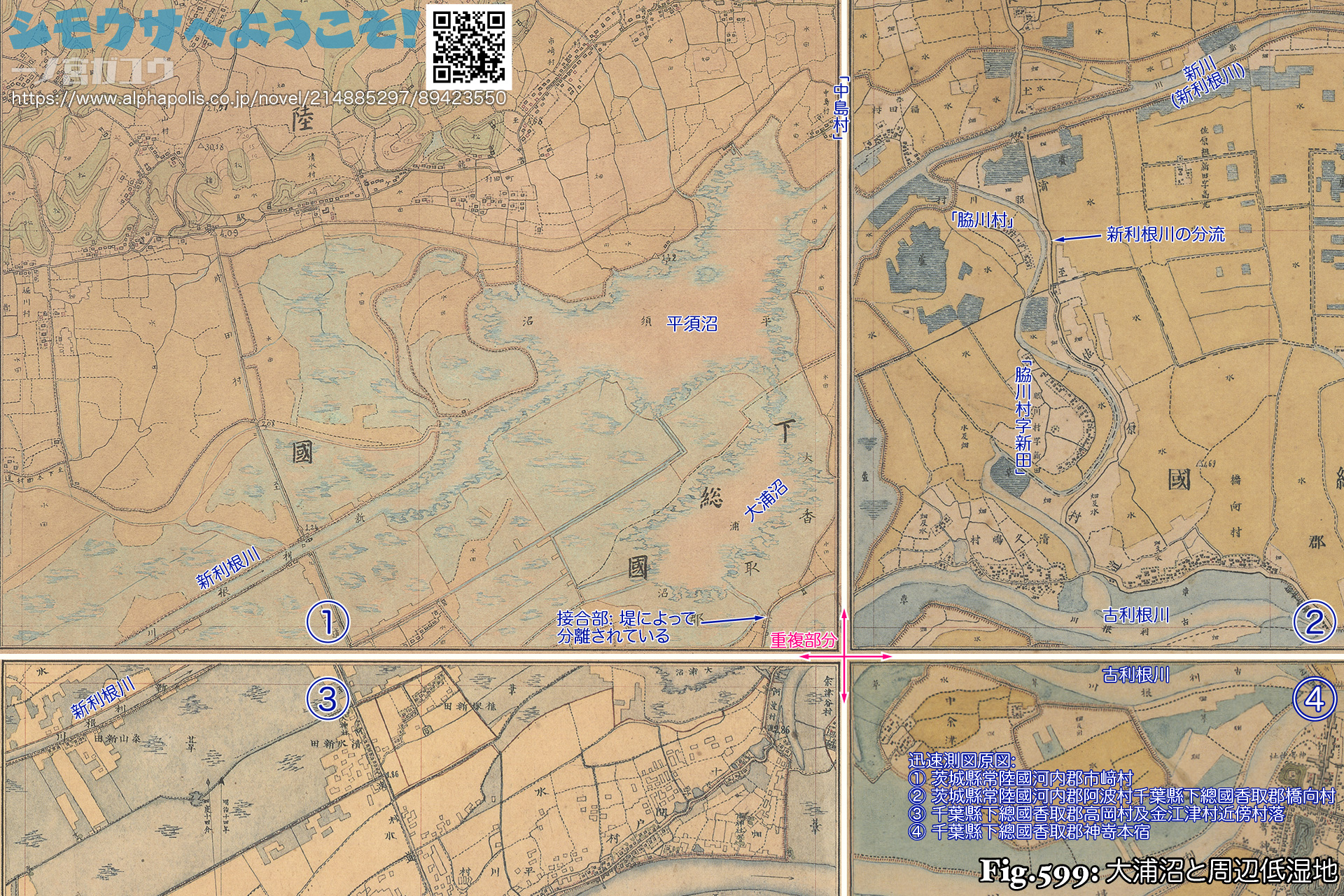

なお天保の常陸国絵図では「大浦」(大浦沼) が省略されているが、迅速測図原図によれば、近代まで平須沼とその周辺の低湿地とともに残った。

おそらくかつては低湿地全体が本来の大浦沼であって、その周辺にさらに低湿地が広がっていたのだろう。この景観からすれば天保国絵図に描く規模ではなくなったということかもしれないが、下総国絵図には引き続いて描かれているので、単に新田を詰め込む空間を捻出するためだったと推定される。中島村が新利根川の南岸 (元禄) から北岸 (天保) に移されたのは、名前のとおりに中洲状の土地にあった村域が最終的に北岸と一体化したためだろう。

おそらくかつては低湿地全体が本来の大浦沼であって、その周辺にさらに低湿地が広がっていたのだろう。この景観からすれば天保国絵図に描く規模ではなくなったということかもしれないが、下総国絵図には引き続いて描かれているので、単に新田を詰め込む空間を捻出するためだったと推定される。中島村が新利根川の南岸 (元禄) から北岸 (天保) に移されたのは、名前のとおりに中洲状の土地にあった村域が最終的に北岸と一体化したためだろう。

| ❉77: | 明治初期に一時的に存在した「葛飾県」の組合明細。東町史 史料編 近現代(2001) 所収。 |

| ❉78: | 結佐村・六角村のように本村である阿波崎村・下須田村に含めた上で新田部分は飛地として把握しても特に支障はなく、「江戸川東西飛地の解消」で扱ったような実例もある。このあたりは廃藩置県とその後の府県再編を含む地域事情が影響しているのだろう。 |

| ❉79: | 東町史 通史編(2003)。 |

| ❉80: | 東町史 民俗編(1997)。 |

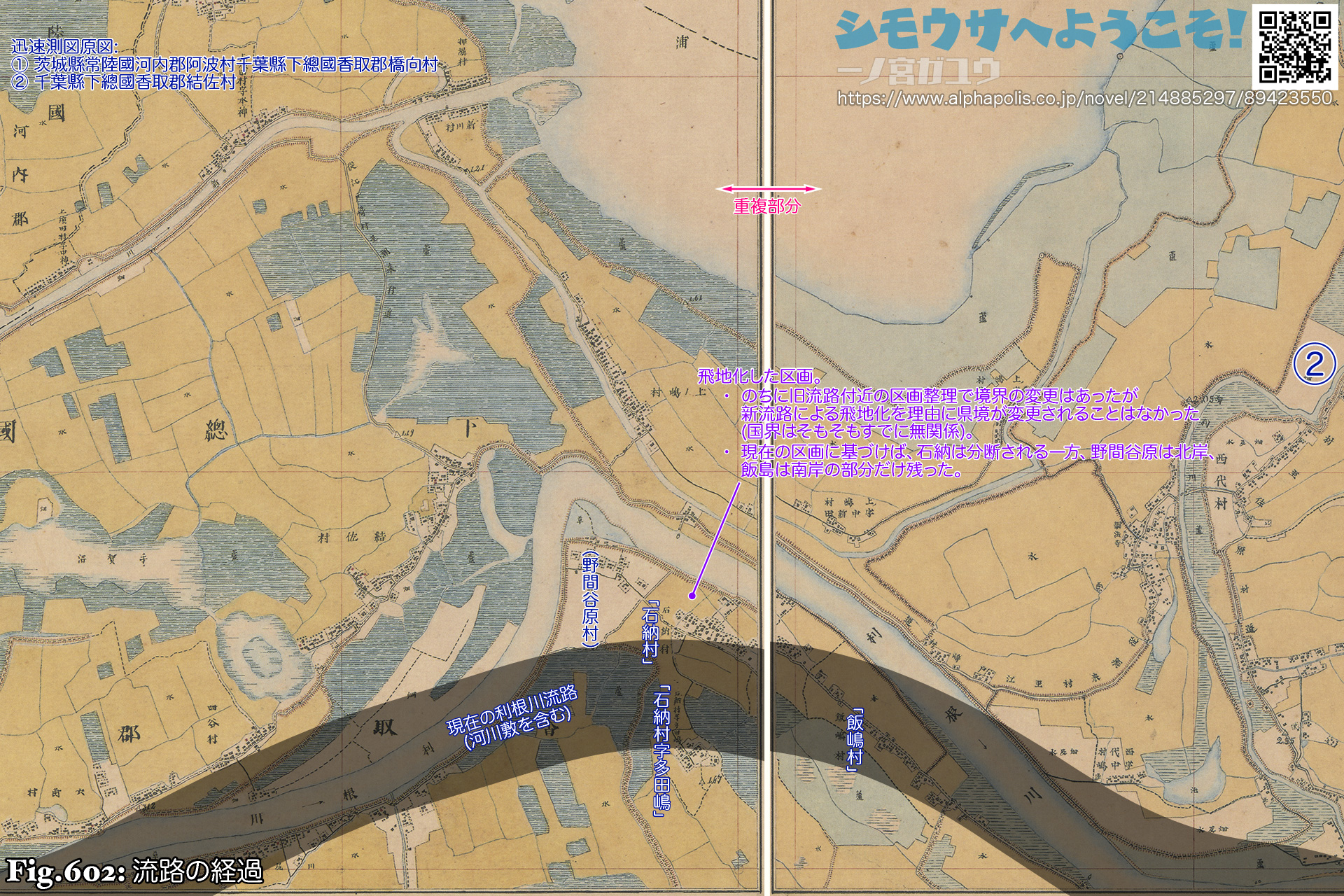

明治21年(1888) 12月9日付の新聞記事によれば、小松・神崎本宿・神崎神宿と同様、野間谷原 (近世 野間谷原村・野馬埜原村新田) にも「川向」と呼ばれる飛地があった。迅速測図原図では、対岸結佐村の堤外地に葦原が発達し、畑地として示されて部分もあるので、それらの一部が野間谷原の流作場または草苅場 (秣場・茅場など) だったようだ。流路の変化によって生じた飛地であると考えられる。なお、この飛地と野馬埜原村新田が同一かどうかはわからない。

石納 (近世 石納村)・飯島 (近世 飯島村) についても、同様に「川向」と呼ばれる飛地が存在した。現在でも旧流路左岸 (北岸、旧流路については後述) にあたる稲敷市に大字が残っている。十六島新田の主要部分にかかる位置 (西端) にあることと、根郷五箇村谷地御定納記※81で描写される景観も合わせて考えれば、それぞれの村が開発した新田に集落が形成されたと考えられる。

明治32年(1899)、野間谷原・石納・飯島の右岸 (南岸) から見たこれらの飛地は、千葉県管轄の下総国 香取郡 新島村から、同時に千葉県管轄 下総国 香取郡から茨城県管轄の常陸国 稲敷郡に移された本新島村 (現在の稲敷市の一部) に編入された。しかし、明治後期から昭和初期にかけての利根川改修で残った流路は直線化されたため、野間谷原は飛地化、石納はさらに分割された。

前述のように、同じ背景を持つ余津谷の中洲に生じた飛地は、昭和41年(1966) の県境変更 (国界とはすでに無縁) で解消されたが、野間谷原・石納については縁辺 (旧流路部分) の整理を除けば変わりなかった。当時、野間谷原・石納は佐原市 (現・香取市の北西部分) の一部となっており、佐原市にはすでに利根川以北の市域があったためと思われる。

前述のように、同じ背景を持つ余津谷の中洲に生じた飛地は、昭和41年(1966) の県境変更 (国界とはすでに無縁) で解消されたが、野間谷原・石納については縁辺 (旧流路部分) の整理を除けば変わりなかった。当時、野間谷原・石納は佐原市 (現・香取市の北西部分) の一部となっており、佐原市にはすでに利根川以北の市域があったためと思われる。

かつての内海に生じた、散在する中洲の周囲を干拓・開発した新田。「新島領」や単に十六島とも。天保郷帳の順に松崎新田・中島村・六角村・結佐村・上島村・西代村・八筋川村・卜杭村・大島村・三島村・境島村・扇島村・加藤洲村・磯山村・中洲村・長島村の 16村。扇島・加藤洲・磯山はより下流にあり、本稿地形図の範囲を外れる。

根郷五箇村谷地御定納記、および本史料などを参照する佐原市史(1968/1980)・東町史 史料編 近世1(1995)・同 通史編(2003) によれば、上之島・西代・八筋川・中島は天正18年(1590)、卜杭は慶長5年(1600)、長島は慶長10年(1605)、六角は慶長19年(1614)、大島・三島・扇島は元和10年(1624)、加藤洲は寛永3年(1626)、境島は寛永5年(1628)、結佐・松崎は寛永7年(1630)、中洲は寛永8年(1631)、磯山は寛永17年(1640) からそれぞれ開発されたという。ただし史料によっては、西代は文禄3年(1594)、八筋川は慶長5年(1600) ともある。

なお、結佐村は神崎庄所課祭礼物注文に地名が含まれることから、いったん荒廃した土地が再開発されたのではないかと思われる。

| ❉81: | 千葉県史料 近世編 下総国上(1958) 所収。 |