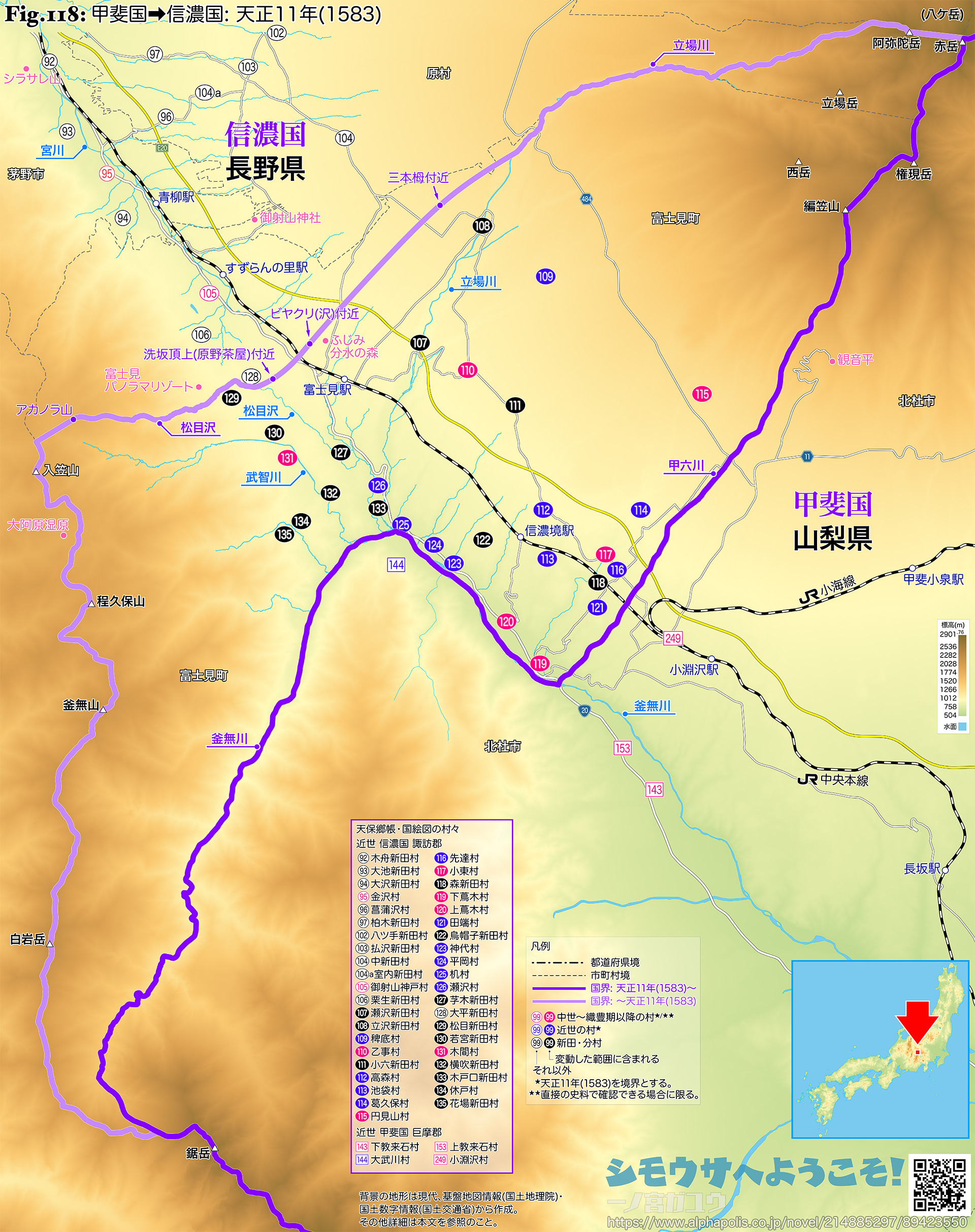

甲斐・信濃 (甲州・信州) の国界は戦国期から織豊期にかけて変動した。

天文10年(1541) 6月、武田晴信 (のちの信玄) は父・信虎を追放し、天文11年(1542) 6月に信州 諏訪へ侵攻した。そして 7月には諏訪頼重を滅ぼしたのち、高遠頼継も後退させて支配下においた。さらに天文14年(1544) には高遠氏も降伏させ、天文17年(1548) までにほかの諸氏も排除した※1。この結果、諏訪は武田氏 (信玄・勝頼) の領国に組み込まれ、その後 30年以上にわたってこの体制が続くことになる。しかし元亀4年(1573) 三河からの帰路で信玄が病死し、天正3年(1575) 長篠の戦いで勝頼は大敗して天正10年(1582) 3月までに武田氏は滅びた。

ここで甲斐・信濃の両国は一時的に織田信長の支配下に入る。しかし 6月に本能寺の変が起こると、在地の旧勢力や徳川家康・北条氏直ら周辺の有力大名の動きが活発となり、諏訪では諏訪頼忠 (頼重の従兄弟) が旧臣らに擁立された。頼忠は徳川と北条の間で揺れ動いたものの、最終的には家康の配下となって天正11年(1583) 諏訪を安堵された※1。具体的には、天正11年(1583) 3月28日付『徳川家康宛行状』※2によって諏訪頼忠は「信州諏方郡」を宛てがわれた。

このときの諏方郡 (諏訪郡) の範囲は徳川家康宛行状からはわからないが、翌年 10月14日付『諏訪頼忠宛行状』※2で頼忠は平井弖清右衛門に「蔦木内合五貫文」を与えているので、根拠となる徳川家康宛行状の諏訪郡には「蔦木」を含む地域が含まれていなければならない。この「蔦木」は近世 上蔦木村・下蔦木村にあたる。したがって、天正11年(1583) 3月28日付の徳川家康宛行状における諏訪郡には変動範囲が含まれ、その時点をもって国界は変動したといえる。

| ❉1: | 諏訪市史 上巻 原始・古代・中世(1995)・『富士見町史 上巻』(1991)・甲府市史 通史編 第1巻 原始・古代・中世(1991) など。 |

| ❉2: | 『信濃史料 第16巻(1961)』所収。 |

近世 信濃国 諏訪郡

| ■92. | 木舟新田村※1※2。 |

| ■93. | 大池新田村※1。 |

| ■94. | 大沢新田村※1。 |

| ■95. | 金沢村※3※4※5。 |

| ■96. | 菖蒲沢村※6。 |

| ■97. | 柏木新田村。 |

| ■102. | 八ツ手新田村。 |

| ■103. | 払沢新田村。 |

| ■104. | 中新田村。 |

| ■104a. | 室内新田村※7。 |

| ■105. | 御射山神戸村※8。 |

| ■106. | 栗生新田村※9。 |

| ■107. | 瀬沢新田村※10。 |

| ■108. | 立沢新田村。 |

| ■109. | 稗底村。 |

| ■110. | 乙事村※11※8。 |

近世 信濃国 諏訪郡

| ■111. | 小六新田村※12。 |

| ■112. | 高森村。 |

| ■113. | 池袋村。 |

| ■114. | 葛久保村。 |

| ■115. | 円見山村※8。 |

| ■116. | 先達村。 |

| ■117. | 小東村※13。 |

| ■118. | 森新田村※14。 |

| ■119. | 下蔦木村※15※4※16。 |

| ■120. | 上蔦木村※15※4※16。 |

| ■121. | 田端村。 |

| ■122. | 烏帽子新田村※17。 |

| ■123. | 神代村。 |

| ■124. | 平岡村。 |

| ■125. | 机村。 |

| ■126. | 瀬沢村。 |

近世 信濃国 諏訪郡

| ■127. | 芓木新田村※18※19。 |

| ■128. | 大平新田村※18。 |

| ■129. | 松目新田村※18。 |

| ■130. | 若宮新田村※18※20。 |

| ■131. | 木間村※21※22。 |

| ■132. | 横吹新田村※18。 |

| ■133. | 木戸口新田村※18※23。 |

| ■134. | 休戸村※24※25。 |

| ■135. | 花場新田村※18。 |

近世 甲斐国 巨摩郡

| ■143. | 下教来石村※26。 |

| ■144. | 大武川村。 |

| ■153. | 上教来石村※26。 |

| ■249. | 小淵沢村※27。 |

| ❉1: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図では「金沢村枝郷」と付記される。 |

| ❉2: | 元禄国絵図では「木舩新田村」。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 承久元年(1219): 「青柳」(守矢文書、信濃史料 第3巻,1953)、ほか。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 永禄11年(1568): 「從府中臺原ヘ」「從臺原蔦木ヘ」「蔦木ヨリ靑柳ヘ」「靑柳より上原へ」「上原より下諏方」「下諏方ヨリ鹽尻ヘ」「鹽尻より洗馬へ」「洗馬より贄川へ」「贄川より奈良井へ」「奈良井ヨリ𛃟ふ原へ」「𛃟ふ原より福嶋へ」(武田氏伝馬口付銭掟書、改訂新編 相州古文書 第1巻,1965; 信濃史料 第13巻,1959)。 |

| ❉5: | 元禄郷帳・国絵図では「古ハ青柳村 金沢村」と付記される。 |

| ❉6: | [新田・分村] 正保2年(1645) または慶安2年(1649) に菖蒲沢新田として開発 (原村誌 上巻,1985)。 |

| ❉7: | [新田・分村] 元禄国絵図では「中新田村ノ内」、天保国絵図では「中新田村之内」と付記される。元禄郷帳・天保郷帳には含まれない。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 天正20年(1592): 「同分 乙事村」「同分 神戸村」(同=諏方新六)「弥蔵分 円見山村」(大祝諏方頼広宛日根野高吉知行分状、長野県史 近世史料編 第3巻 南信地方,1975)。 |

| ❉9: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図「御射山神戸村枝郷」と付記される。 |

| ❉10: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図「瀬沢村枝郷」と付記される。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 天正10年(1582): 「おつこつ」(家忠日記、富士見町史 上巻 史料編,1991)、ほか。 |

| ❉12: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図では「乙事村枝郷」と付記される。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 享禄元年(1528): 「蘿木ノ郷ノ内小東ノ新五郎屋敷」(蘿木ノ郷 = 蔦木郷、神使御頭之日記、茅野市史 史料集 中世・近世・近現代,1991)。 |

| ❉14: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図では「田端村枝郷」と付記される。 |

| ❉15: | [中世〜織豊期] 天正12年(1584): 「蔦木内合五貫文」(諏訪頼忠宛行状、富士見町史 上巻 史料編,1991)。 |

| ❉16: | 天正6年(1578): 「大宮之一御柱」「山出之人足」「蔦木・原両郷」・「前宮一御柱 伊賀良庄」「山本郷」「中閞郷」(上諏訪造宮帳、新編信濃史料叢書 第2巻(1972)。 |

| ❉17: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図では「上蔦木村枝郷」と付記される。 |

| ❉18: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図では「木間村枝郷」と付記される。 |

| ❉19: | 現在の表記は「とちノ木」。 |

| ❉20: | 元禄郷帳・国絵図ではさらに「古ハ木間新田」と付記される。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 永禄9年(1566): 「木之間之郷」(穴山梅雪等奉書、富士見町史 上巻 史料編,1991)。 |

| ❉22: | 現在の表記は「木之間」。 |

| ❉23: | 元禄郷帳・国絵図では「古ハ先能村」とも付記される。 |

| ❉24: | [新田・分村] 諸郷帳等では元禄郷帳から含まれる (富士見町史 上巻 本文編,1991)。 |

| ❉25: | 天保国絵図のみ「木間村枝郷」と付記される (元禄郷帳・国絵図・天保郷帳では何も付記されない)。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 天正17年(1589): 「甲州」の「上敎來之鄕」「下敎來之鄕」(伊奈忠次知行書立、新編甲州古文書 第2巻,1968,1988)。 |

| ❉27: | [中世〜織豊期] 永禄4年(1561): 「六十三番 黒坂の禰き・小淵の澤の禰き」(中黒は筆者が補う、武田晴信禁制、新編甲州古文書 第1巻,1966)。 |