甲斐・信濃の変動前の国界の位置については諸説あり、『富士見町史 上巻』(1991) の第4編 第2章 (執筆担当: 山田邦明)※28と『堺川の位置をめぐって』(1990, 笹本)※29に詳しく、また網羅されている。議論についてもほぼ出尽くしているかと思われるので、ここでは本稿におけるその考え方をまとめておく。

本稿における変動前の国界は以下の各説に相当する。

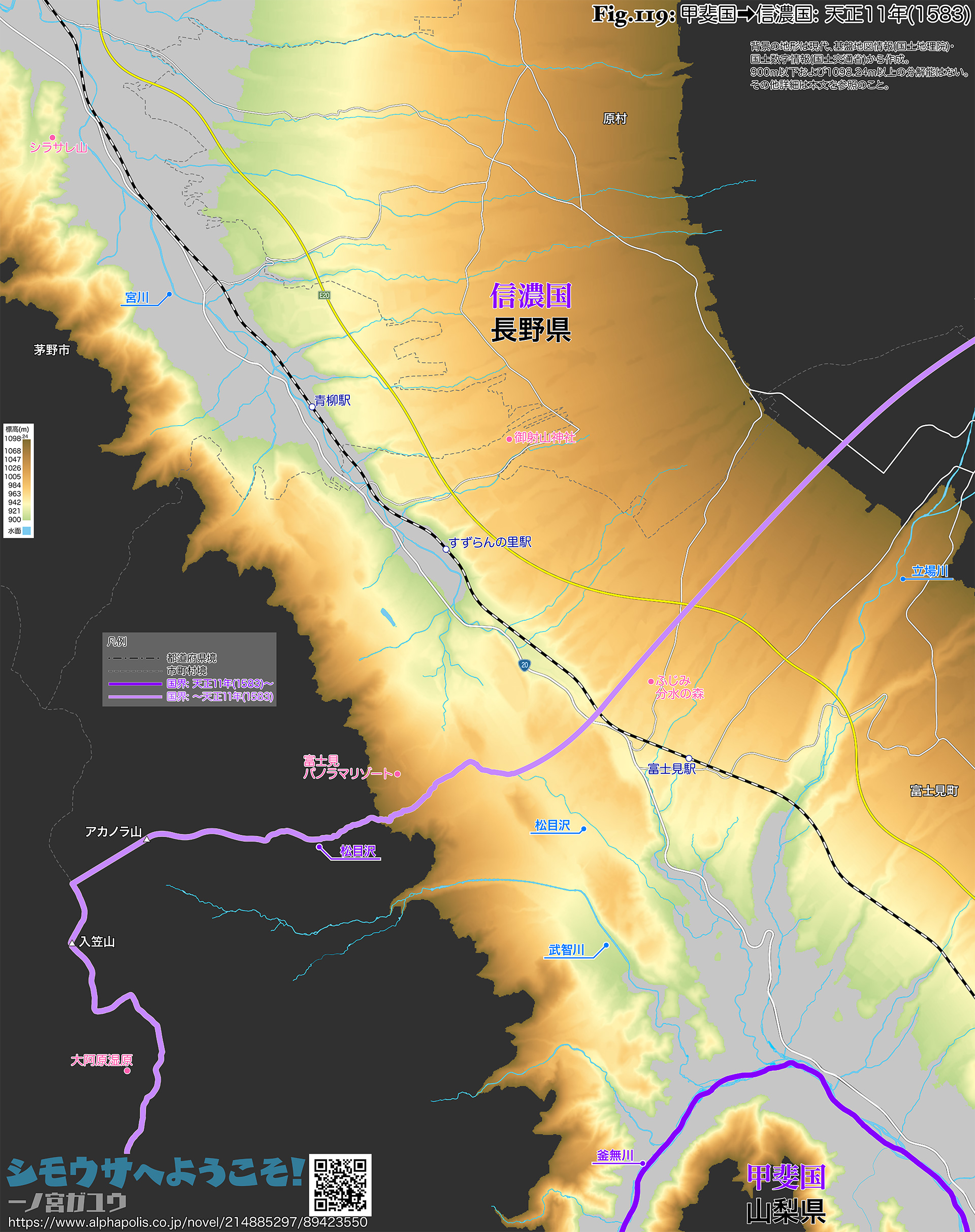

| ➤ | 『諏訪史蹟要項 8 富士見村篇』(1955/1996): 「天文九年堺十八ケ村が諏訪領とならざる以前の甲信の境界 a、立場肘曲り—糠塚—神戸あらい坂—麦日向見通シ b、立場肘典り—栗生の細尾迄」 |

| ➤ | 『下伊那史 第4巻』(1961): 「旧甲信国境は凡そ北、八ケ嶽連峯中の権現山より立沢川の谷に沿い、今の本郷・原両村境を下り、南、南原 (本郷村) 附近より入笠山を見通した線」※30 |

| ➤ | 『富士見村誌』(1961): 「入笠山の東に位する赤のら山の峯から、立場川の肘曲りを見通して、この二点を結んだ一直線を甲・信の境と定めていた」 |

まず、中小河川や大河川であってもその上流部では、水域は一体的に把握され、流路が境界にはならないことが多い。【(9) 木曽の変遷】 【(10) 伊師の変遷】 【(14) 白山麓十八か村の東谷・西谷の変遷】 【(17) 根羽村の変遷】 【(20) 依上保の変遷】で変動した範囲や、最初に地域名だけ取り上げた大寸又 (千頭・井川、遠江・駿河) などが相当する。それぞれの地域が一体化した要因は、外的か内的か、また時代背景などさまざまだろうから一概にはいえないし、多分に相対的なものだが、河川がもはや移動の制約にならない一方、わずかな谷底平野は奪い合う対象にならず、分け合う要素にしかならなかっためだとはいえるだろう。

立場川も例外ではない。立場川の谷はよく目立つが、それはマクロ的な視点で上空から見下ろしていたり、あるいは谷そのものを橋梁で越えることを前提としているからだろう。下流部では谷はよく開けて田畑や集落として利用されているし、立場川の流路それ自体は小さく、移動の制約にはなるとは考えにくい。一方で十分に広いわけではなく、生活領域は後背の斜面・原野 (里山) ともども両岸で一体である。変動前の国界が定まったころに何らかの勢力が両岸で拮抗していたら、立場川が境界になり得たかもしれない。しかし江戸期に新田開発が進行する以前、西側は八ケ岳山麓の原野であって空白地帯だった。「原山 (神野)」と呼ばれる諏訪大社 (諏訪神社) 上社の神域として利用されるくらいであり、神域といえば強い権威を感じるが、空白地であることには変わらない。

それでは本稿で示した変動前の国界の妥当性はどこにあるのだろうか。

甲府盆地と諏訪盆地の間に険しい峠は存在せず、回廊状に接続した部分に移動を制約する地形も、よく目立つ地形も存在しない。したがって、地形だけに着目すればここに何らかの境界が生じる要因は見当たらない。しかし双方から勢力が伸びて、なお空白として残るところにも境界は生じる。たとえば上総・下総では、長く洪積台地の台地面 (原野) そのものが漠然と国界として把握され、明確化されるのは新田・牧・鷹場としての活用が進行する近世に及んでからである (【(2) 9世紀はじめの下総国】を参照)。回廊部分における甲斐・信濃の国界も、水利に恵まれない、東西どちらの水系も尽きる分水嶺の原野が国界と捉えられていたのだろう。これは江戸期に開発された新田の分布からも見て取れる。

『神使御頭之日記』によれば、享禄元年(1528) の武田信虎・諏訪頼満の衝突について、

「八月廿二日ニ武田信虎堺ヘ出張候テ、蘿木ノ郷ノ内小東ノ新五郎屋敷ヲ城ニ取立候、同廿六日青柳ノ下ノシラサレ山ヲ陣場トシテ、安芸守頼満・嫡子頼隆対陣ヲ御取候テ、同晦日ニ神戸堺川一日ノ内ニ二度合戦候テ、朝神戸ニテハ諏方負候、晩堺川ニテ諏方打勝」

とあり、頼満は朝に神戸で負けたが晩には「堺川」で勝ったと記している。この「堺川」は分水嶺上を流れる現在の松目沢と考えられ、松目沢が流れていたから国界が定まったわけではなく、国界の上を流れているから目印として「堺川」と呼ばれたのだろう。以下は標高900〜1,100メートルを強調して示したものである (標高900メートル以下と 1,100メートル以上の分解能はない)。わずかに高い地形 (森) が対峙し、その間を松目沢の本流が流れているが、その部分が分水嶺である。

回廊部分の両側のうち、まず東側 (北側) については、回廊部分の国界が延長されるかたちでさらに漠然と把握されていたものと思われる。もっとも、この国界も八ケ岳の裾野を放射状に流れ落ちる沢の分水嶺であり、地形的な妥当性をともなう。「肘曲り (臂曲り)」から先は立場川の谷である。次に西側 (南側) については、松目沢をさかのぼった先は南アルプス (赤石山脈) の稜線である。

立場川の全体を変動前の国界とする立場の場合、それ以外 (西側) は釜無川であるとされる。これは境界の連続性からほかに選択肢がないからだろうが、変動後の国界が甲六川であって、またその合流地点から釜無川をさかのぼることに一貫性を求めているように感じる。ただ、敢えて同じように考えるとすれば、 2,000m級の山々が連なる南アルプスに南方からずっと続いている甲斐・信濃の国界は、鋸岳付近で急に釜無川の谷へ転じるのではなく、そのまま釜梨山へ続くほうが一貫している。視線の動きも川をさかのぼるばかりなく、より柔軟にしたほうが望ましいだろう。

| ❉28: | 『富士見町史 上巻』(1991) は編章節ごとに執筆者が異なり、変動前の国界についての記述が全体で統一されているわけではない。ただし主題としているのはこの章に限られ、ほかは副次的に言及されるだけである。 |

| ❉29: | 『戦国大名武田氏の研究(1993)』所収。 |

| ❉30: | 同じ内容が『建武中興を中心としたる信濃勤王史攷』(1939) にもある。 |