近世 郷と国郡が一致しなかった近世 日向国 諸県郡の下財部村・南之郷村は明治初期、どちらも大隅国 囎唹郡に移された。近世 日向国 諸県郡 下財部村は財部郷を構成し、郷およびほかの南俣・北俣の 2村 (上財部) は大隅国 囎唹郡、南之郷村は末吉郷を構成し、郷およびほかの岩崎・深川・二之方・諏訪方・五拾町・中之内の 6村はやはり大隅国 囎唹郡だった。下財部村は明治5年(1872)※47、南之郷村は不明だが同時期と考えられる。

さらに日向国 南諸県郡は明治29年(1896)、大隅国 東囎唹郡と統合されて新たに大隅国 囎唹郡となった。南諸県郡は近世 諸県郡のうち鹿児島県の管轄となった部分であり、明治29年(1896) の時点で大崎村・野方村・東志布志村・西志布志村・月野村・松山村が含まれた。大崎村・野方村が近世 大崎郷、東志布志村・西志布志村・月野村が志布志郷、松山村が松山郷にあたる。

これは明治29年3月29日付の法律第55号 (官報 3月30日)※48による。古代までその経緯を追うものではなく、郡制の施行に先立つ郡の統廃合ではあるが、結果的に中世は日向国 救仁郷・救仁院として把握された地域は古代の大隅国に戻った。

同様に郷と村の国郡が一致しなかった近世 薩摩国 鹿児島郡 触田村も、 明治初期に大隅国 姶良郡に移され、平松村の一部になった。

触田村は近世 大隅国 姶良郡 重富郷を構成し、触田村を除く平松・船津・春花の 3村は郷と同じ大隅国 姶良郡だった。『御分国之巻』※49には「薩州吉田郷内東佐多浦名ゟ別立」とあり、『薩隅日地理纂考』には重富郷について「旧名脇元ト云ヘリ。元文二年二十二代・島津継豊ノ時、帖佐郷内三村、及鹿児島郡吉田郷佐多浦村ノ内ヲ割テ、脇元ニ併セテ一郷トシ、其弟周防忠紀ニ与ヘ食邑トナサシム」(句読点・中黒は筆者が補う) とあって、元文年間(1736〜1741) に重富郷が設置されたときに東佐多浦の一部が分村・成立した。

一方、地理院地図によれば現在の平松に小字として触田上・触田下があるので、平松村に編入されたことはわかるが、その経緯・経過はわからない。明治12年(1879) 年調査の『旧高旧領取調帳』や同年 7月の『鹿児島県治一覧概表』の姶羅郡 重富郷に触田村はないことから、下財部村・南之郷村と同様、明治初期の編入と推定される。

なおこれに限らずこの時期の町村の変遷はわからないことが多いらしく、『鹿児島県市町村変遷史』(1967) も『薩隅日地理纂考』と『鹿児島県治一覧概表』を比較して考察するのに留めている。

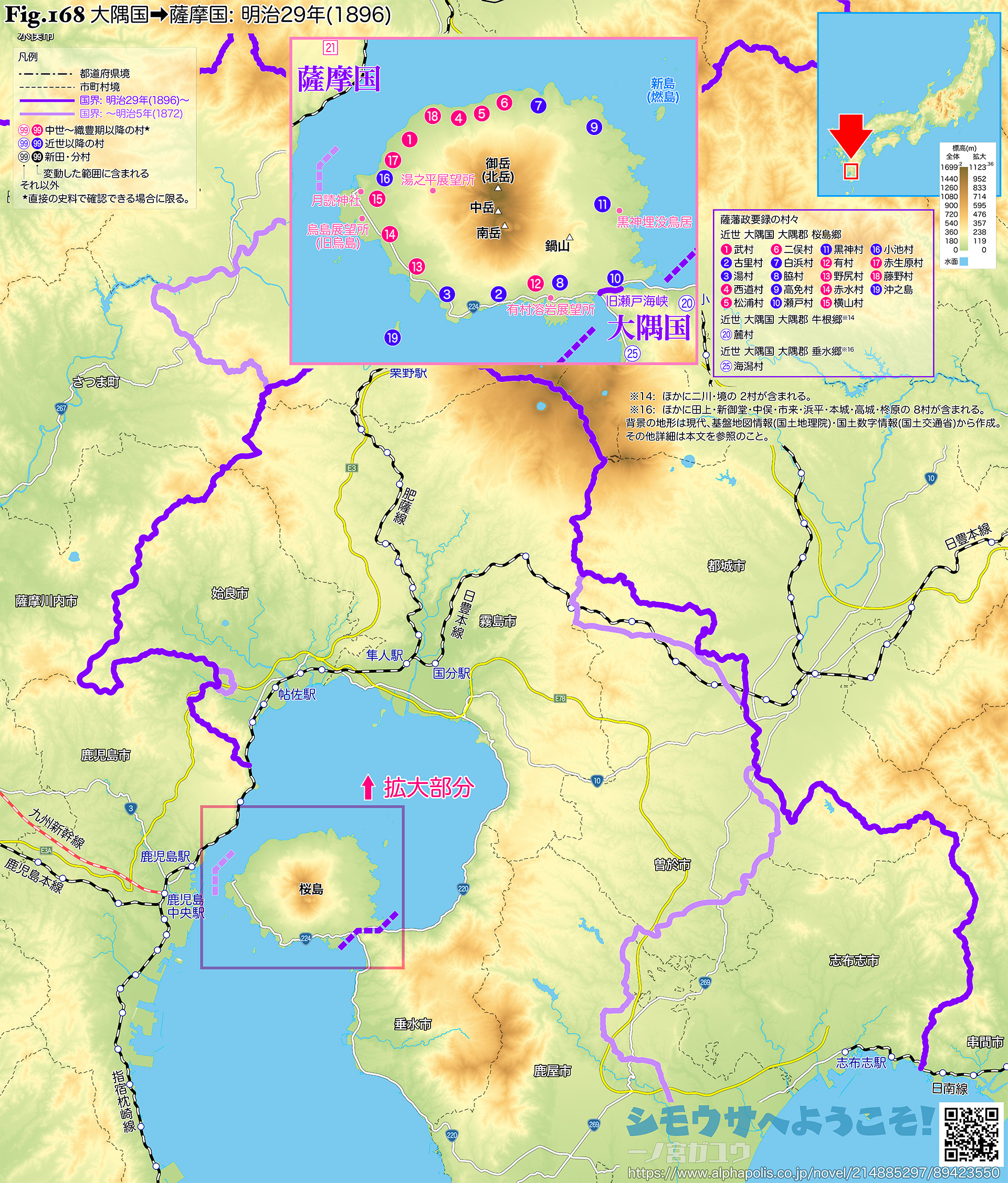

明治29年(1896) 大隅国 菱刈郡は、薩摩国 北伊佐郡と統合されて新たに大隅国 伊佐郡となり、大隅国 菱刈郡の薩摩国へ移された。これも明治29年3月29日付の法律第55号 (官報 3月30日)※50による。郡制の施行に先立つ郡の統廃合ではあるが、古代の大隅国 菱刈郡の大部分は最終的に薩摩国に属するようになった。

同様に大隅国 北大隅郡は薩摩国 鹿児島郡に編入され※51、桜島 (東桜島村・西桜島村) は薩摩国に属するようになった。

| ❉47: | 『財部町郷土史』(1997)。 |

| ❉48: | 原文「鹿兒島縣日向國南諸縣郡及同縣大隅國東囎唹郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ囎唹郡ヲ置キ大隅國ニ屬ス」。 |

| ❉49: | 『三州御治世要覧 巻36』、『鹿児島県史料集 25 三州御治世要覧』(1984) 所収。 |

| ❉50: | 原文「鹿兒島縣大隅國菱刈郡及同縣薩摩國北伊佐郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ伊佐郡ヲ置キ薩摩國ニ屬ス」。 |

| ❉51: | 原文「鹿兒島縣薩摩國鹿兒島郡及谿山郡竝同縣大隅國北大隅郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ鹿兒島郡ヲ置キ薩摩國に屬ス」。 |

近世 大隅国 大隅郡 桜島郷※1

| ■1. | 武村※2※3。 |

| ■2. | 古里村。 |

| ■3. | 湯村※4。 |

| ■4. | 西道村※5※2。 |

| ■5. | 松浦村※2※6。 |

| ■6. | 二俣村※6※3。 |

| ■7. | 白浜村。 |

| ■8. | 脇村※7。 |

近世 大隅国 大隅郡 桜島郷※1

| ■9. | 高免村。 |

| ■10. | 瀬戸村※7。 |

| ■11. | 黒神村。 |

| ■12. | 有村※8※9。 |

| ■13. | 野尻村※5。 |

| ■14. | 赤水村※5※2※7。 |

| ■15. | 横山村※10※7。 |

| ■16. | 小池村。 |

近世 大隅国 大隅郡 桜島郷※1

| ■17. | 赤生原村※11。 |

| ■18. | 藤野村※12。 |

| ■19. | 沖之島。 |

| ■20. | 麓村。 |

近世 大隅国 大隅郡 垂水郷※15※16

| ■25. | 海潟村。 |

| ❉1: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 大隅国 噌唹郡の志摩郷 (和名類聚抄)、建武元年(1334) : 「大隅國向嶋西方」(領家某寄進状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、元亀2年(1571): 「櫻島之内ニ有る野尻の村」(長谷場越前自記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 天文6年(1537) 「向嶋地頭之事并嶽・藤野・松浦・さいたう・赤水之事」(島津勝久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] ほか。 |

| ❉4: | 「湯之村」とも表記し、対応する近代の大字は「湯之」、昭和25年(1950)「東桜島町」に改称。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 永享11年(1439): 「向島西堂之村」「向嶋野尻村」「向嶋赤水」島津持久袖判証状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 天文8年(1539) 6月17日: 「向之嶋松浦・二俣を給、其後藤野にめしかへ給」樺山玄佐自記、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉7: | 大正3年(1914) の大正大噴火で溶岩流に埋没し、もとの村は現存しない (桜島爆発後ニ於ケル鹿児島県下地形ノ変状及地盤ノ変動,1915; 大正三年桜島大爆震記,1916)。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 嘉吉2年(1442): 「向嶋内有村」(島津持久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉9: | 大正3年(1914) の大正大噴火で溶岩流に埋没し、東部は現存しない (桜島爆発後ニ於ケル鹿児島県下地形ノ変状及地盤ノ変動,1915; 大正三年桜島大爆震記,1916)。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 正平7年(1352): 「むこうのしまよこ山」(ひのかわ後家譲状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 永禄12年(1569): 「向之島赤生原」(島津義久寄進状、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 明徳4年(1393): 「向嶋西方内藤野村」(慶本奉書、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉13: | 天文14年(1545): 「大隅國之内牛祢三町、同城付邊田三町、二川三町、堺三町、拾貳町之事」(島津貴久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉14: | ほかに二川・境の 2村が含まれる。 |

| ❉15: | 文明6年(1474): 「垂水」(行脚僧雑録、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉16: | ほかに田上・新御堂・中俣・市来・浜平・本城・高城・柊原の 8村が含まれる。 |

『旧高旧領取調帳』の薩摩国・大隅国の石高は「明治十二年取調旧高」とあり、ほかの情報も明治12年(1879) 調査と考えられる。前述のように触田村は含まれず、また下財部村・南之郷村は大隅国 囎唹郡に記載されている。本稿で扱ったこのほかの郷と国郡が一致しない各村については、薩摩国 伊佐郡 大口郷の市山村・花北村はそのまま大隅国 菱刈郡、大隅国 菱刈郡 曽木郷の永野村もそのまま薩摩国 伊佐郡に記載されている。しかし近世 薩摩国 鹿児島郡 近在に含まれる姶良郡 小山田村・比志島村は、鹿児島郡に記載されている。また、薩藩政要録で近世 薩摩国 谿山郡 谷山郷に含まれる宇宿村は、『旧高旧領取調帳』では鹿児島郡に記載されている。明治4年(1871) 7月5日 知政所達書※17によれば同日付の変更であり、一部は田上村に編入されたが、田上村はもともと近在に含まれるので近世の宇宿村の全体が近在に移ったということには変わらない。近在のうち下田・花棚・皆房・花野・草牟田・原良の 6村は『旧高旧領取調帳』の鹿児島郡に記載がなく、明治4年5月22日 知政所達書によれば、同日付でそれぞれ坂元・川上・比志島・岡之原・下伊敷・永吉の各村に編入された。

『薩隅日地理纂考』は明治初期の地誌。序文には「明治四年正月十五日」とあるが、完成は明治7〜8年(1874〜1875) ごろとみられている。同名の復刻版が昭和46年(1971) に刊行され、抜粋だが活字を改めたものが「薩隅日地理纂考抄」として「鹿児島県史料集 24 国・郡・郷・村・浦・町附 下巻」(1984) に所収。

『三国名勝図会』は薩摩国・大隅国、および日向国諸県郡の地誌、天保14年(1843) の成立。薩摩藩記録奉行の本田親孚・平山武毅が文化3年(1806) までにまとめた『薩藩名勝志』を、薩摩藩主・島津斉興の命で拡充・再編纂させたもの。当初、同奉行の橋口兼古・五代秀堯、最終的には五代と橋口兼柄 (兼古の子) が完成させた。

| ❉17: | 鹿児島県史料 旧記雑録 追録8(1978) 所収。 |