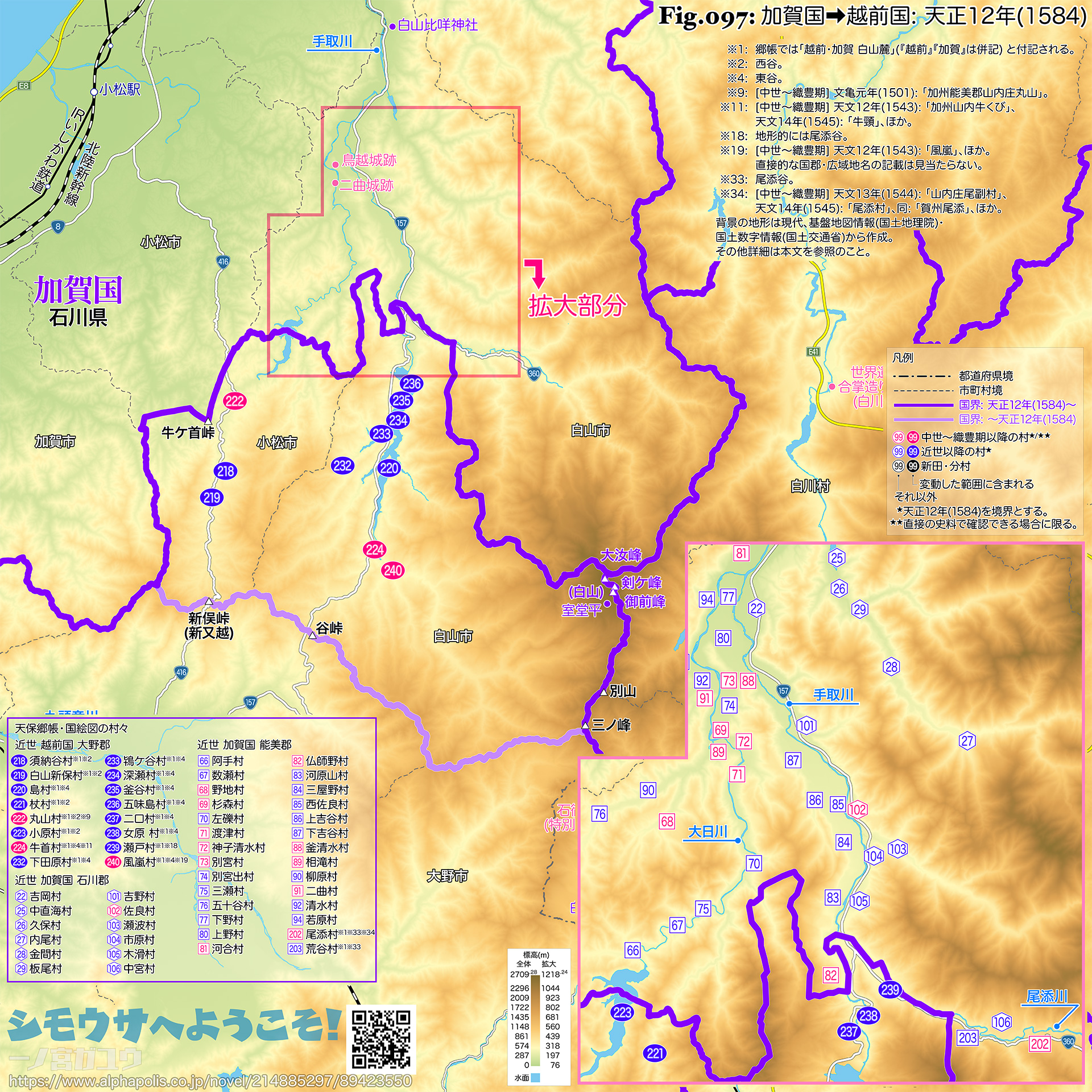

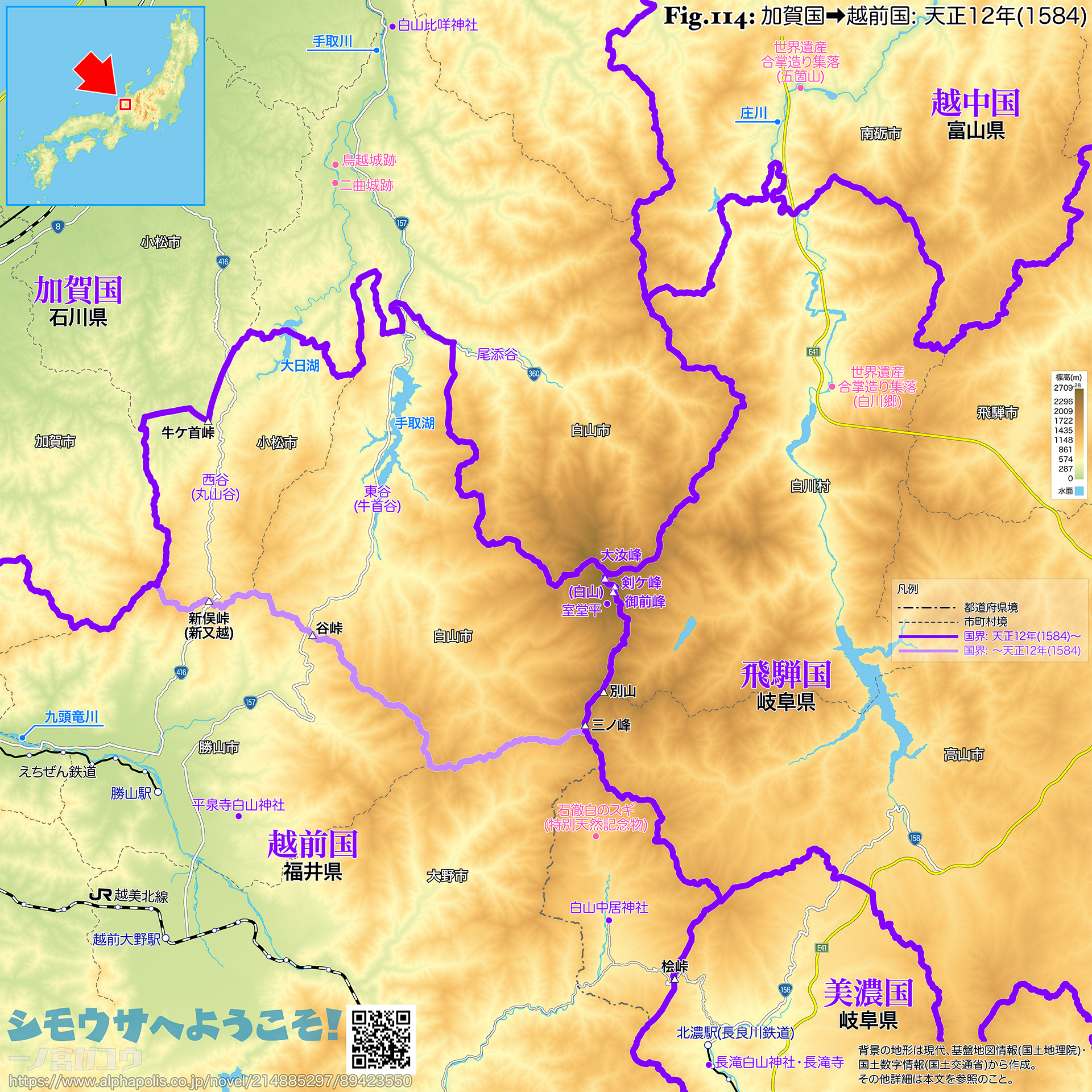

古代 加賀・越前の国界は織豊期に変動し、白山連峰の西麓・手取川最上流域の東谷・西谷は越前国に属するようになった。

室町期から戦国期にかけて、浄土真宗 (真宗) 本願寺派の門徒は組織を形成し、近畿・北陸・中部の各地で支配者に対して武力蜂起した (一向一揆)※1。特に加賀国では、長享2年(1488) 守護の富樫政親を倒して門徒が自ら国を経営する体制を確立し、内紛や変質を経験しながらも長く持ちこたえた。しかし天正年間(1573〜1592) に入ると、織田信長の猛攻によって各地の一揆は壊滅し、主導する石山本願寺も籠城戦に追い込まれるなど周辺状況は悪化していった。天正3年(1575) には信長によって加賀の一揆も南部を制圧され、天正7年(1579) には柴田勝家・佐久間盛政 (勝家の甥) が越前から本格的に侵攻、次々に拠点を攻略していった。

室町期から戦国期にかけて、浄土真宗 (真宗) 本願寺派の門徒は組織を形成し、近畿・北陸・中部の各地で支配者に対して武力蜂起した (一向一揆)※1。特に加賀国では、長享2年(1488) 守護の富樫政親を倒して門徒が自ら国を経営する体制を確立し、内紛や変質を経験しながらも長く持ちこたえた。しかし天正年間(1573〜1592) に入ると、織田信長の猛攻によって各地の一揆は壊滅し、主導する石山本願寺も籠城戦に追い込まれるなど周辺状況は悪化していった。天正3年(1575) には信長によって加賀の一揆も南部を制圧され、天正7年(1579) には柴田勝家・佐久間盛政 (勝家の甥) が越前から本格的に侵攻、次々に拠点を攻略していった。

7月には佐久間盛政・柴田勝政 (盛政の実弟、同じく勝家の甥だがその養子となった) が越前から加賀へ谷峠を越えて侵入し、手取川最上流域の 3つの谷筋のうちの東谷・西谷を支配する加藤藤兵衛は屈服した。盛政はこれを受け容れ、加藤に東谷・西谷を安堵することで引き続き支配することを許し、このとき東谷・西谷の村々 (近世 須納谷・白山新保・島・杖・丸山・小原・牛首・下田原・鴇ケ谷・深瀬・釜谷・五味島・二口・女原・瀬戸・風嵐の 16村) は柴田勝家の所領 (越前領) に組み入れられた。一方、残る尾添谷 (近世 尾添・荒谷の 2村) は、東谷・尾添谷が合流する付近の村々 (近世 吉野・佐良・瀬波・市原・木滑・中宮の 6村) とともに抵抗を続けたが、天正10年(1582) に殲滅された。

この一連の出来事について直接の史料は残っておらず、すべて江戸期からさかのぼって記述された文書による。しかし、対立関係にあった牛首村と尾添村の文書に矛盾はなく、牛首村については「白山麓拾八ケ村留帳」※2 のほか、享保16年(1731) の「白山麓九カ村検地御尋に付口上書」※3 などに、尾添村については寛文6年(1666) の白山一巻や元禄10年(1697) の「白山争論に付尾添村訴状」※3(『〜控』※4) などにそれぞれ記述されている。また、吉野村の貞享3年(1686)「石川郡吉野村平三郎由緒」※3 や、白山比咩神社の「白山年代記幷由緒」※4 にも同様の記述がある。ただし、どれも東谷・西谷の 16村が柴田勝家の所領 (越前領) となったことと、越前国の一部になったこととを区別していない。

一方、越登賀三州志と白山下御公領等之覚書はともに豊臣政権下、秀吉が丹羽長秀に越前国を与えた時に 16村を含む検地が行われ、このときに国郡が確定したとしており、厳密な時期としてはこちらが正しいと考えられる。丹羽長秀の越前国における検地は天正12年(1584) である※5。なお、両者とも 16村の自認が天正7年(1579) であることは否定していない。

| ➤ | 東谷 (牛首谷): 牛首川 (手取川最上流の別称) の谷筋、島村・牛首・下田原・鴇ケ谷・深瀬・釜谷・五味島・ 二口・女原・瀬戸・風嵐の11村 (加賀国➡越前国)。 |

| ➤ | 西谷 (丸山谷): 大日川 (手取川支流) の谷筋、須納谷・白山新保・杖・丸山・小原の 5村 (加賀国➡越前国)。 |

| ➤ | 尾添谷: 尾添川 (手取川支流) の谷筋、尾添・荒谷の 2村 (加賀国のまま)。 |

なお、瀬戸村は地形的には尾添谷にある。

浄土真宗 (真宗) 本願寺派の門徒による組織化された武力蜂起・闘争、およびその集団の総称。文明6年(1474) から天正8年(1580) までの一世紀にわたって、僧侶や門徒の農民が在地の小勢力と連合して支配者 (荘園領主・守護大名・戦国大名) に対抗した※1。開始を金森一揆 (金森合戦) の寛正6年(1465) とする場合や、終結を加賀の尾添・荒谷・吉野・佐良・瀬波・市原・木滑・中宮の 8村 (荒谷を尾添に含める場合は 7村) が殲滅された天正10年(1582) とする場合もある。

越登賀三州志は富田景周著の越中・能登・加賀の史書・地誌。日置謙校訂の「重訂 越登賀三州志」(1933/1973) がある。その日置の解説および加能郷土辞彙※6によれば、原書は寛政10年(1798) から部分ごとに順次脱稿していったとされ、ここで関係する「本封叙次考」※7は序に文化9年(1812) の日付がある。一方、白山下御公領等之覚書は白山比咩神社記録※4としてまとめられている文書のひとつで文化11年(1814) の日付がある。著者の田辺政己は能登日記 (紀行文) のほか、短い地誌も残している。

越登賀三州志には、

「柴田勝家、越前の主たる時、其の甥・佐久間盛政、天正三年の頃加州の谷峠 (加・越分界の地。属大野郡) より踰えて働き入るに、石川郡吉野邑等八邑不從之。(八邑とは中宮・木滑・市原・瀨浪・佐良・吉野・尾添・荒谷、是也」(中略)「) 能美郡風嵐等十六邑は從之、以來勝家領となり、同十一年勝家北庄に亡ぶる後も猶越前に屬すればなり。(秀吉公、勝家を伐ち、丹羽長秀に越前を賜ふ時、秀吉公檢地を命ず。長秀、白山下十六邑をも共に檢地して、高六十八萬二千六百五十四石の內十六邑を高辻には二百三十石五斗五升二合に極り、此の時專ら越前大野郡と唱ふと也。去れば此の時、古制加・越の國界を失ふに似たり」

とある (読み仮名・一部句読点は筆者が補う、括弧内は割注)。

白山下御公領等之覚書には、

「柴田勝家、越前ニ鎮タリシ時、其甥・佐久間玄蕃、屢越前谷峠ヲ越テ加州ヘ働ラク、此時十六邑ハ従カヒシヨリ、自ツカラ越前ニ属スルナルヘシ、勝家亡テ丹羽長秀コレヲ領ス、此時秀吉公ノ命ヲ奉シテ越前国ヲ検地スルニ、此十六邑ニモ及フ、共ニ打立六十八万二千六百五十四石、内十六邑ノ高辻ハ、二百三十石五斗五升二合ニ極マリ、此時越前大野郡ト唱フル由」

とある (同)。

内容は基本的に同じだが、字句は異なり、前後の文脈や構成も違う。日置によれば、富田と田辺はともに加賀藩の藩士であり、富田は文政11年(1828) に83歳で没とあるので、おそらく延享3年(1746) の生まれ、田辺は宝暦3年(1753) の生まれで文政6年(1823)に 71歳で没。田辺は間接的に越登賀三州志を参照したわけではなく、おそらく交流があって知識を共有していたのだろう。同じく日置によれば、本封叙次考は第三者が取りまとめ、本人が承認し序を記したといい、その第三者が田辺なのではないかと考える人もいるようだ。

松平文庫 (福井県文書館寄託) に含まれ、デジタルアーカイブ福井でデジタル公開されている※8。東谷 (牛首谷) の島村・牛首・下田原・常(堂)ケ谷 (鴇ケ谷)・深瀬・釜谷・こみか島 (五味島)・ 二口・女原・瀬渡 (瀬戸)・風嵐の11村と西谷 (丸山谷) のすなふ谷 (須納谷)・新保 (白山新保)・杖・丸山・小原の 5村も含まれている。

| ❉1: | 本願寺と一向一揆(辻川,1986)・本願寺百年戦争(重松,1976) など。 |

| ❉2: | 白峰村史 下巻(1959) 所収。奥書にある明治36年(1903) の日付は受け取った人物による後筆だが、最初の記事は嘉永6年(1853) 時点から遡ったこととして記述し、ほかに安政5年(1858) の出来事についての記載もあることから、いずれにせよ江戸末期に作成された文書である。 |

| ❉3: | 石川県尾口村史 第1巻・資料編1(1979) 所収。 |

| ❉4: | 白山史料集 上巻(1979) 所収。 |

| ❉5: | 福井県史 通史編3 近世1(1994)。 |

| ❉6: | 改訂増補 加能郷土辞彙(1956)、著者は同じ日置謙。 |

| ❉7: | 加能郷土辞彙では「本邦叙次考」、越登賀三州志の解説でも多くの箇所で同様。 |

| ❉8: | A0143-21177「越前国絵図」。「松平文庫資料の掲載・放映・展示」によれば、Webサイトにおける一般的な引用に関して特に制約は見受けられない。 |

近世 越前国 大野郡

| ■218. | 須納谷村※1※2※3。 |

| ■219. | 白山新保村※1※2。 |

| ■220. | 島村※1※4※5※6。 |

| ■221. | 杖村※1※2※7※8。 |

| ■222. | 丸山村※1※2※9。 |

| ■223. | 小原村※1※2※10。 |

| ■224. | 牛首村※1※4※11※12。 |

| ■232. | 下田原村※1※4※13。 |

| ■233. | 鴇ケ谷村※1※4※14。 |

| ■234. | 深瀬村※1※4※15。 |

| ■235. | 釜谷村※1※4※16。 |

| ■236. | 五味島村※1※4※16。 |

| ■237. | 二口村※1※4※17。 |

| ■238. | 女原村※1※4。 |

| ■239. | 瀬戸村※1※18。 |

| ■240. | 風嵐村※1※4※19※12。 |

近世 加賀国 能美郡

| ■66. | 阿手村。 |

| ■67. | 数瀬村。 |

| ■68. | 野地村※20。 |

| ■69. | 杉森村※21。 |

| ■70. | 左礫村。 |

| ■71. | 渡津村※22。 |

| ■72. | 神子清水村※23。 |

| ■73. | 別宮村※24。 |

| ■74. | 別宮出村。 |

| ■75. | 三瀬村。 |

| ■76. | 五十谷村。 |

| ■77. | 下野村。 |

| ■80. | 上野村。 |

| ■81. | 河合村※25。 |

| ■82. | 仏師野村※26※27。 |

| ■83. | 河原山村。 |

| ■84. | 三屋野村※28。 |

| ■85. | 西佐良村。 |

| ■86. | 上吉谷村。 |

| ■87. | 下吉谷村。 |

| ■88. | 釜清水村※29。 |

| ■89. | 相滝村※30。 |

| ■90. | 柳原村。 |

| ■91. | 二曲村※31※32。 |

| ■92. | 清水村※32。 |

| ■94. | 若原村。 |

| ■202. | 尾添村※1※33※34。 |

| ■203. | 荒谷村※1※33※35。 |

近世 加賀国 石川郡

| ■22. | 吉岡村。 |

| ■25. | 中直海村。 |

| ■26. | 久保村。 |

| ■27. | 内尾村。 |

| ■28. | 金間村。 |

| ■29. | 板尾村。 |

| ■101. | 吉野村。 |

| ■102. | 佐良村※36。 |

| ■103. | 瀬波村。 |

| ■104. | 市原村。 |

| ■105. | 木滑村※37。 |

| ■106. | 中宮村。 |

| ❉1: | 郷帳では「越前・加賀・白山麓」(『越前』『加賀』は併記) と付記される。 |

| ❉2: | 西谷。 |

| ❉3: | 現在の地名は「花立町」。昭和31年(1956) 小松市編入時に改称。 |

| ❉4: | 東谷。 |

| ❉5: | ダムのため集落は水没し実質消滅した (一部は村内代替地に移住、白峰村史 第3巻,1992)。 |

| ❉6: | 明治15年(1882) 桑島村に改称、したがって対応する近代の大字は「桑島」。 |

| ❉7: | 水没は免れたが、ダムにより孤立するため全戸移転した (新丸村の歴史,1966)。 |

| ❉8: | 現在の地名は「津江町」。昭和31年(1956) 小松市編入時に改称。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 文亀元年(1501): 「加州能美郡山内庄丸山」(方便法身尊像裏書、増訂 加能古文書,1944/1973)。 |

| ❉10: | ダムのため全戸移転、集落は水没し消滅した (新丸町の歴史,1966)。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 天文12年(1543): 「加州山内牛くび」(証如上人日記、石川県尾口村史 第1巻・資料編1,1979)、天文14年(1545): 「牛頸」(室町幕府政所奉行人意見状案、同)、ほか。 |

| ❉12: | 明治9年(1876) 牛首・風嵐 2村で合併し白峰村、したがって対応する近代の大字は「白峰」。 |

| ❉13: | ダム建設を契機に全戸移転し、集落は消滅した (白峰村史 第3巻,1992)。 |

| ❉14: | 水没は免れたが、ダムにより孤立するため全戸移転した (石川県尾口村史 第3巻・通史編,1981)。 |

| ❉15: | ダムのため集落は水没し実質消滅した (一部は村内代替地に移住、石川県尾口村史 第3巻・通史編,1981)。 |

| ❉16: | ダムのため全戸移転、集落は水没し消滅した (石川県尾口村史 第3巻・通史編,1981)。 |

| ❉17: | 明治16年(1883) 東二口村に改称、したがって対応する近代の大字は「東二口」。 |

| ❉18: | 地形的には尾添谷。 |

| ❉19: | [中世〜織豊期] 天文12年(1543): 「風嵐」(証如上人日記、石川県尾口村史 第1巻・資料編1,1979)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 鎌倉末期〜南北朝期: 「河内庄内野地」(三宮古記、加能史料 南北朝2,1995)。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 貞和3年(1347): 「加賀国河内庄内椙森野」(藤原重宗売券、石川県尾口村史 第1巻・資料編1,1979)、ほか。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 永享10年(1438): 「加賀国河内庄ます谷」の四至牓示として「わたつ村」(祇陀寺寄進畠坪付、石川県尾口村史 第1巻・資料編1,1979)。 |

| ❉23: | [中世〜織豊期] 貞和3年(1347): 「加賀国河内庄内椙森野」の四至牓示として「御子清水」(藤原重宗売券、石川県尾口村史 第1巻・資料編1,1979)、永享10年(1438): 「加賀国河内庄小野山」の四至牓示として「ミこの清水」「御子の清水」(祇陀寺寄進畠坪付、同)。] |

| ❉24: | [中世〜織豊期] 元亨2年(1322): 「別宮」(白山宮荘厳講中記録、加能史料 鎌倉2,1994)。] |

| ❉25: | [中世〜織豊期] 貞和3年(1347): 「河合一村」(藤原重宗寄進状案、石川県尾口村史 第1巻・資料編1,1979))、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「仏子野村」(仏師ケ野村五郎兵衛山売渡証文、石川県尾口村史 第1巻・資料編1,1979)。 |

| ❉27: | 現在の表記は「仏師ケ野」。 |

| ❉28: | 現在の表記は「三ツ屋野」。 |

| ❉29: | 天文11年(1542): 「かま志ミづ」(天文御日記、真宗史料集成 第3巻,1979)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉30: | 永享10年(1438): 「加賀国河内庄ます谷」の四至牓示として「あいたき」(祇陀寺寄進畠坪付、石川県尾口村史 第1巻・資料編1,1979)、永正年間(1504〜1521): 「鮎滝」(反故裏書、新編真宗大系 第18巻,1950)、ほか。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 天正9年(1581) 3月9日:「加賀国白山之麓ふとうげ」(信長公記、改定史籍集覧 第19冊,1901/1984)、慶長6年(1601) 5月24日: 「ふとうげ河」(加賀古文書、加賀藩史料 第1編,1929/1970)。 |

| ❉32: | 明治8年(1875) 二曲・清水の 2村で合併し出合村、したがって対応する近代の大字は「出合」。 |

| ❉33: | 尾添谷。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 天文13年(1544): 「山内庄尾副村」(後奈良天皇綸旨案、石川県尾口村史 第1巻・資料編1,1979)、天文14年(1545): 「尾添村」(室町幕府政所奉行人意見状、同)、同: 「賀州尾添」(言継卿記、同)、ほか。 |

| ❉35: | 明治16年(1883) 東荒谷村に改称、したがって対応する近代の大字は「東荒谷」。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 嘉元2年(1304): 「加賀國得橋鄕內佐羅別宮御供田」(六波羅下知状、加能史料 鎌倉2,1994)、徳治3年(1308): 「當國白山中宮佐羅別宮」(當國 = 加賀國、六波羅下知状、同)、ほか。 |

| ❉37: | 天保国絵図には「木滑村之内」と付記された木滑新村がほかにある。 |