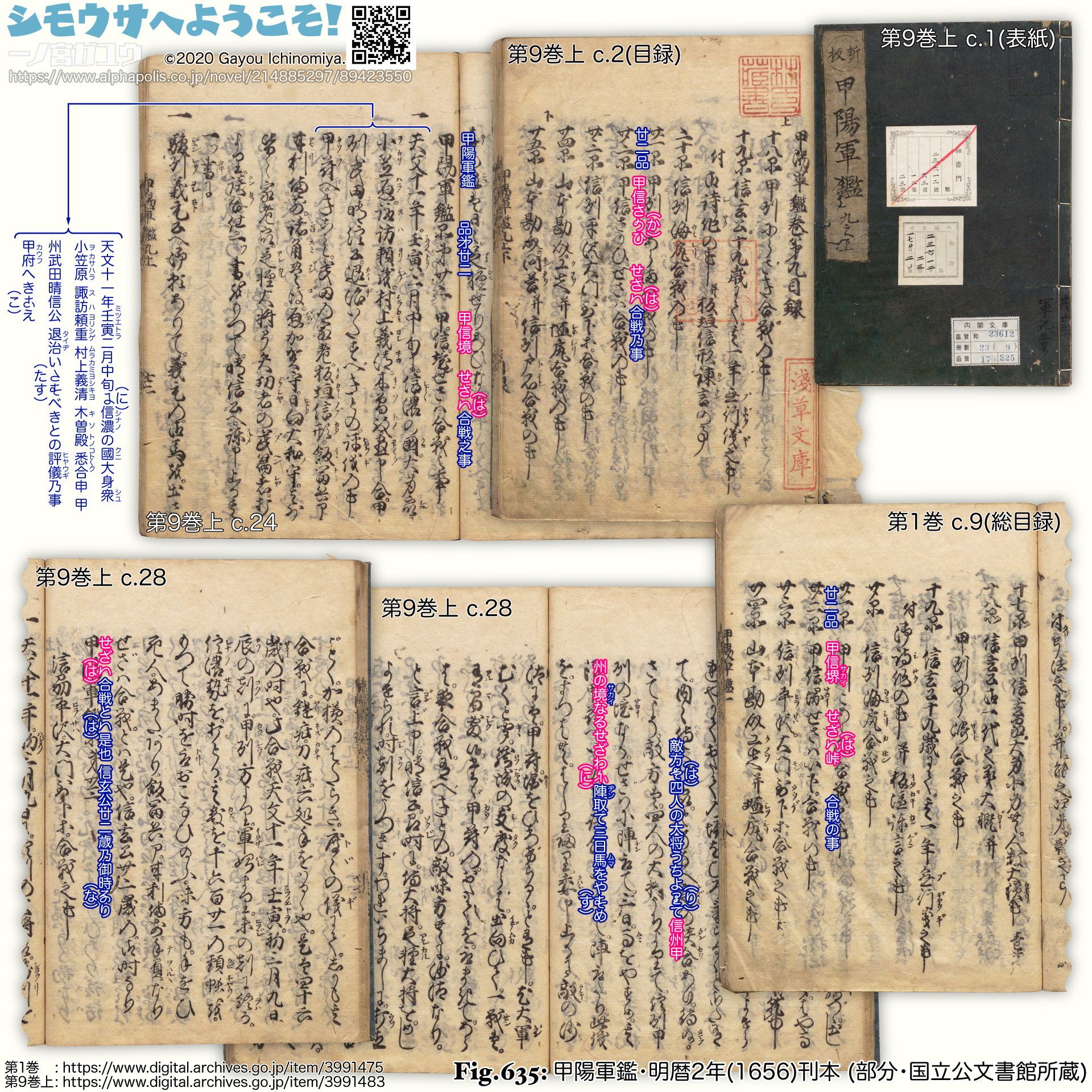

甲陽軍鑑は、武田氏の家臣・高坂弾正昌信の著述か口述かを原本として複数の人物が書き継ぎ、最終的に小幡景憲が元和7年(1621) までに完成させたとされる軍学書。武田信玄・勝頼の事跡 (とされるもの) を借りて甲州流の兵法や武家の心構えなどを説いている。成立の経緯には諸説ある。

第22品 (『品』はエピソードの単位) によれば、天文7年(1538) 3月、武田晴信 (信玄) は父・信虎を追放し、その直後に諏訪頼重との交戦が発生した。戦いは翌天正8年(1539)にも数度繰り返され、天正11年(1542) には「甲信境」の「瀬沢で合戦があったという。

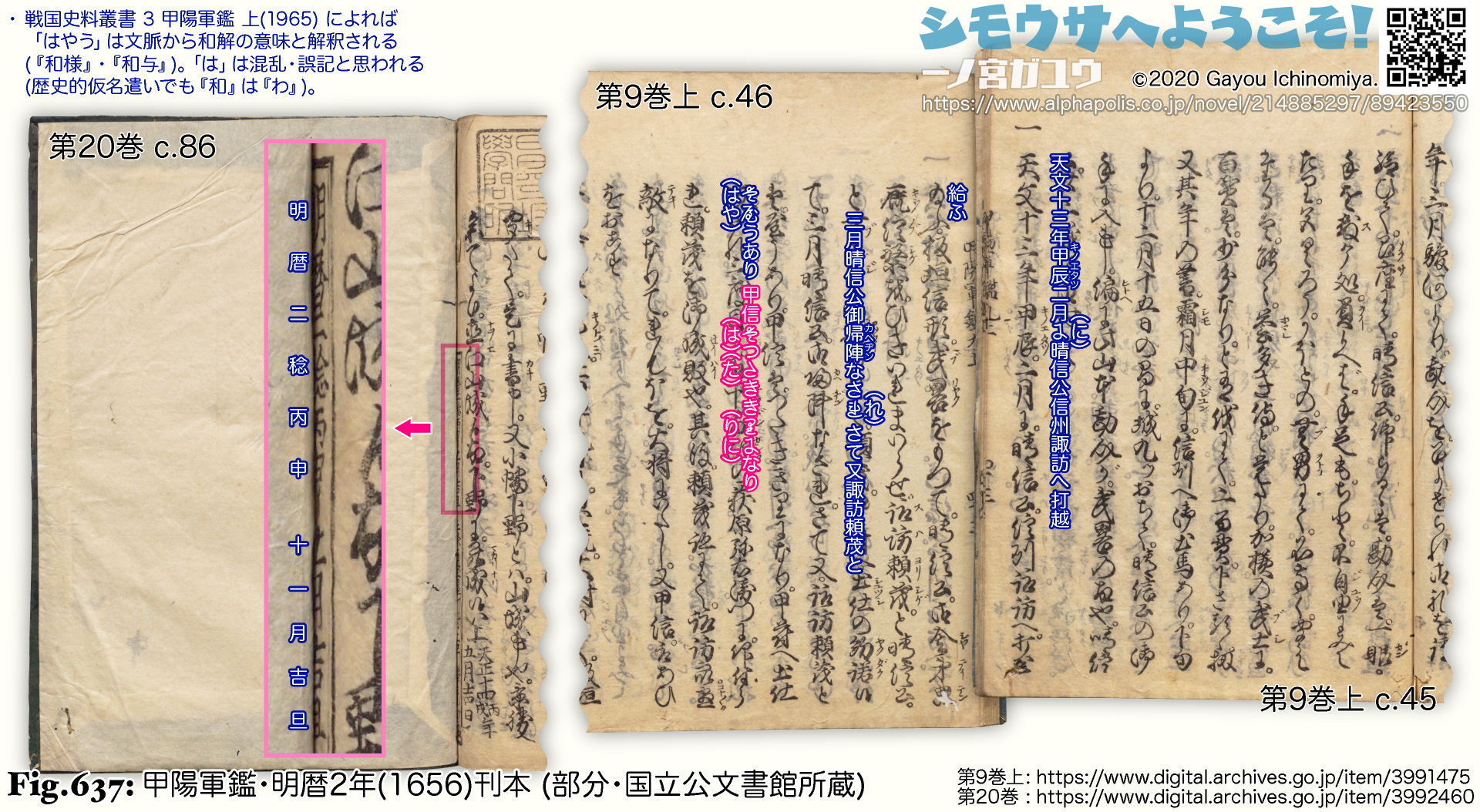

またその後、天文13年(1544) 2月に信玄は頼重を降参させ、和議を結んで

またその後、天文13年(1544) 2月に信玄は頼重を降参させ、和議を結んで

「甲信は蔦木切りになり」

(甲信𛂢※59つ𛁠きき𛃶𛂌なり)

と、つまり甲斐・信濃の国界は蔦木付近になった、という。

しかしこれは一般に史実として知られることとは異なる。天文10年(1541) 6月に信玄は信虎を追放、天文11年(1542) 6月に諏訪へ侵攻し、7月に頼重を滅ぼした、というのが信頼できる史料に基づく推移である。このように史書として書かれている部分には、信頼性の高いほかの史料と比べると異なる部分が少なくなく、物語 (軍記物) と考えたほうが望ましい。武家の心得やそれをいかに信玄・勝頼が体現したのかを伝えるために、また読者の興味を引き付けるために構成されたのだろうか。第22品も、駿河 (父・信虎を追放した先) の今川義元氏を頼ることなどを進言する家老たちに対して、

「若気なりというども晴信に一入任せおかれ候へ」

(𛄌𛀚け𛂂りといふと𛃙晴信𛂌一入任を𛀚𛄀候へ)

といって※60、若い晴信が巧みな計略で見事に敵を撃退したというのが主題で、晴信が戦術を説き、そして展開される場面が大部分を占める。

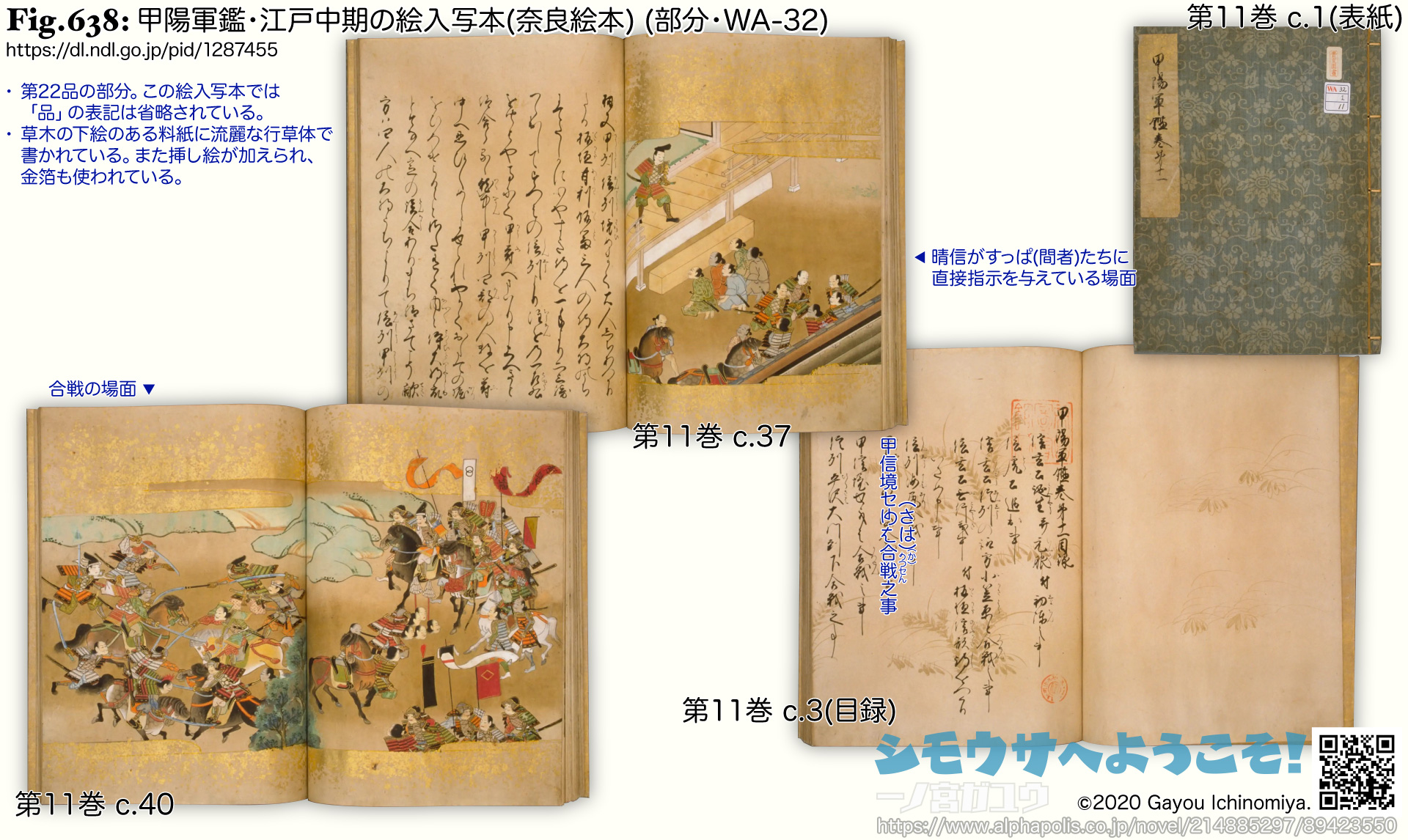

これは知識層ばかりでなく一般の読者にも受け容れられ、歌舞伎や浄瑠璃の題材にされて諸文芸にも影響を与えたこと※61や絵入写本 (奈良絵本)※62が残ることからもからもうかがわれるし、生き生きと文字どおりに劇的に描かれた物語は実際に面白い。

またこれは甲陽軍鑑の史料的価値を低めるものでもない。

またこれは甲陽軍鑑の史料的価値を低めるものでもない。

瀬沢付近には「血ケ原」や「九ツ塚」といった、この合戦に関連付けられた地名が残っているという※63。これについても伝承として全否定するのもおかしいが、伝承以上のものといえる材料もない。歌舞伎の題材になるほど広く知られた甲陽軍鑑のエピソードがいわば逆輸入されて生まれたものではないだろうか。地理的にも、起伏が少なくどちらから見ても同じような堺川 (松目沢) よりも、立場川が釜無川に合流する複雑な地形にあって、なおかつ甲州側から見れば勢いよく下ってくる相手を迎え撃つという構図の瀬沢のほうが劇的な展開を想像できる。「境方18か村」に紐付く「化粧料」も甲陽軍鑑からいつのまにか取り込まれたものかもしれない。

『甲斐国志』の校訂本には『甲斐叢書 第10〜12巻』(1935〜1936)、『甲斐志料集成 第4〜6巻』(1934〜1935)、『大日本地誌大系 甲斐国志 第1〜5巻』(1968〜1982) などがある。NDLの書誌情報によれば、大日本地誌大系は別巻の扱いである。昭和8年(1933) 刊行の第40巻 (新編相模国風土記稿 5) から開きがあるためかと思われるが、扉 (標題紙) にはたとえば『甲斐国志 第1巻』の場合「大日本地誌大系(四三)」とあり、混乱を招いている。第41巻・第42巻は存在しないので、これは出版年の「昭和43年」のことかと思われるものの、表記の目的は不明、また各図書館の書誌情報における扱いもまちまちである。なお本稿で引用した部分だけでも「てにをは」が微妙に異なっており、国立公文書館の 2種類の写本でもこれは同じ。ただし「立端川」が「立」を欠いて「端川」となっているのはすべて同じであるので、脱落は正本からと思われる。

| ❉59: | 実際にはこの u1B0A2 ではなく、別の u1B0A3 でもない「盤」の草体の変体仮名。 |

| ❉60: | 原文は明暦2年(1656) 刊本 (国立公文書館#3991483)。 |

| ❉61: | 甲陽軍鑑 原本現代訳(1980) 解説および所収の論説など。 |

| ❉62: | 絵入写本 (奈良絵本) については『国立国会図書館月報 608号』(2011年11月) の太子傳記についての解説を参考にした。 |

| ❉63: | 富士見村誌(1961)。 |