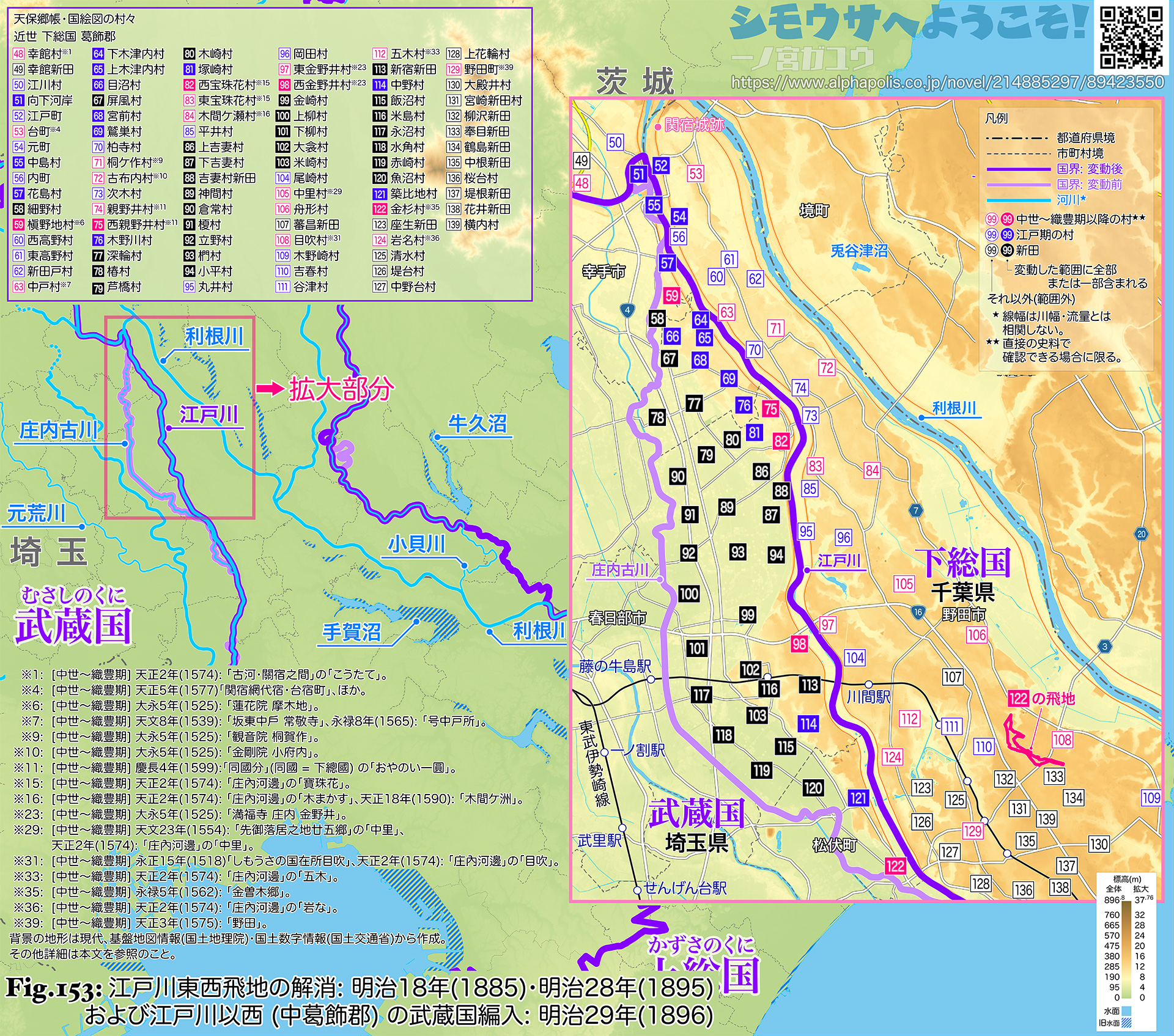

| Ⓙ | 中葛飾郡: 下総国 (埼玉県管轄) → 武蔵国 (埼玉県管轄) [明治29年 法律第40号] |

近世はじめ、下総国 葛飾郡は分割され、二郷半領・松伏領・幸手領・島中川辺領にあたる部分は武蔵国 葛飾郡となったが、正保元年(1644) までに「新川」が開削され、その後「利根川」とみなされるようになっても国界が変更されることはなかった。

近世はじめ、下総国 葛飾郡は分割され、二郷半領・松伏領・幸手領・島中川辺領にあたる部分は武蔵国 葛飾郡となったが、正保元年(1644) までに「新川」が開削され、その後「利根川」とみなされるようになっても国界が変更されることはなかった。

この意味において近世はじめの国界変更は、武蔵・下総の国界は利根川でなければならない、といったような牧歌的な理由からではない。中世的な領国支配がまだ残るなか、幕府のいわば領国である武蔵国が拡張されただけ、あるいは、幕藩体制の確立途上に支配区分と連動して地方区分 (国界) まで変わってしまっただけ、と考えるほうが適切だろう。その後、利根川も「江戸川」と呼ばれるようになり、下総・武蔵の国界は利根川であるという認識も薄れていった。

一方でこの結果、下総国 葛飾郡には江戸川によって地理的に分断される部分が生じてしまった。これについて、さしあたり行政面の不便を解消するため、明治8年(1875) 下総国 葛飾郡のうち飛地を除く全体が江戸川以西にある村々の管轄は、それまでの千葉県から埼玉県へ変更された※46。ただし、このとき国郡は下総国 葛飾郡のままであり、変わっていない。

明治12年(1879) 郡区町村編制法の施行にともなう葛飾郡の分割によって、埼玉県管轄下の下総国 葛飾郡は「中葛飾郡」となった。残る下総国 葛飾郡のうち、茨城・千葉両県管轄下はそれぞれ「西葛飾郡」「東葛飾郡」、武蔵国 葛飾郡のうち、東京府・埼玉県管轄下はそれぞれ「南葛飾郡」「北葛飾郡」であり、埼玉県管轄下には「下総国 中葛飾郡」と「武蔵国 北葛飾郡」が併存することになった。

その後、明治29年(1896) 郡制施行にともなう廃置分合の過程で、法律第40号により「下総国 中葛飾郡」は「武蔵国 北葛飾郡」に統合され、あらためて「武蔵国 北葛飾郡」となった※47。これによって、近世 下総国 葛飾郡のうち飛地を除く全体が江戸川以西にあった村々は武蔵国に所属することになり、国界はさらに東へ移った。ただしこの目的はあくまでも郡の統合であって、国の所属や国界は結果的に変わっただけである。

| Ⓚ | 埼玉県 中葛飾郡 金杉村 大字金杉の江戸川以東: 下総国のまま (埼玉県管轄 → 千葉県管轄) [明治28年 法律第24号] |

近世 下総国 葛飾郡 金杉村 の一部にあたる。明治28年(1985) 法律第24号により下総国 中葛飾郡 (埼玉県管轄) 金杉村大字金杉の飛地は、下総国 東葛飾郡 (千葉県管轄) 旭村へ編入された※48。その後、明治29年(1896) Ⓙにより下総国 中葛飾郡は武蔵国 北葛飾郡に統合されて武蔵国となった。このため、金杉村大字金杉も武蔵国に所属することになったが すでに下総国 東葛飾郡 (千葉県管轄) 旭村へ編入されていた飛地は下総国のまま変わらなかった。

位置・範囲は現在の野田市 金杉による。金杉村には東方の柳沢村に 12.8ヘクタールほどの林があったといい※49、現在の野田市 柳沢に接して「金杉」があって面積がおおむね一致する。

成因・用途はほかの飛地とは異なる。金杉村は平坦な低地にあり、稲作には適しているが (天保郷帳で 1,108石余)、薪炭材を採取できるような山林に乏しい。このため、はじめから飛地として確保した林だったとみられる。寛文5年(1665) の「野田町絵図」※50によれば、当時すでに清水村・堤台村 (堤代村)・中野台村 (中之代村)・上花輪村 (花わ村)・野田町は存在し、その向こうはのちに牧 (馬の放牧場)・新田として開墾される原野である。したがって多少距離は離れているものの、横内村近くの林を確保するしかなかったと思われる (横内村も同絵図に存在し、周囲には木々が描かれている)。

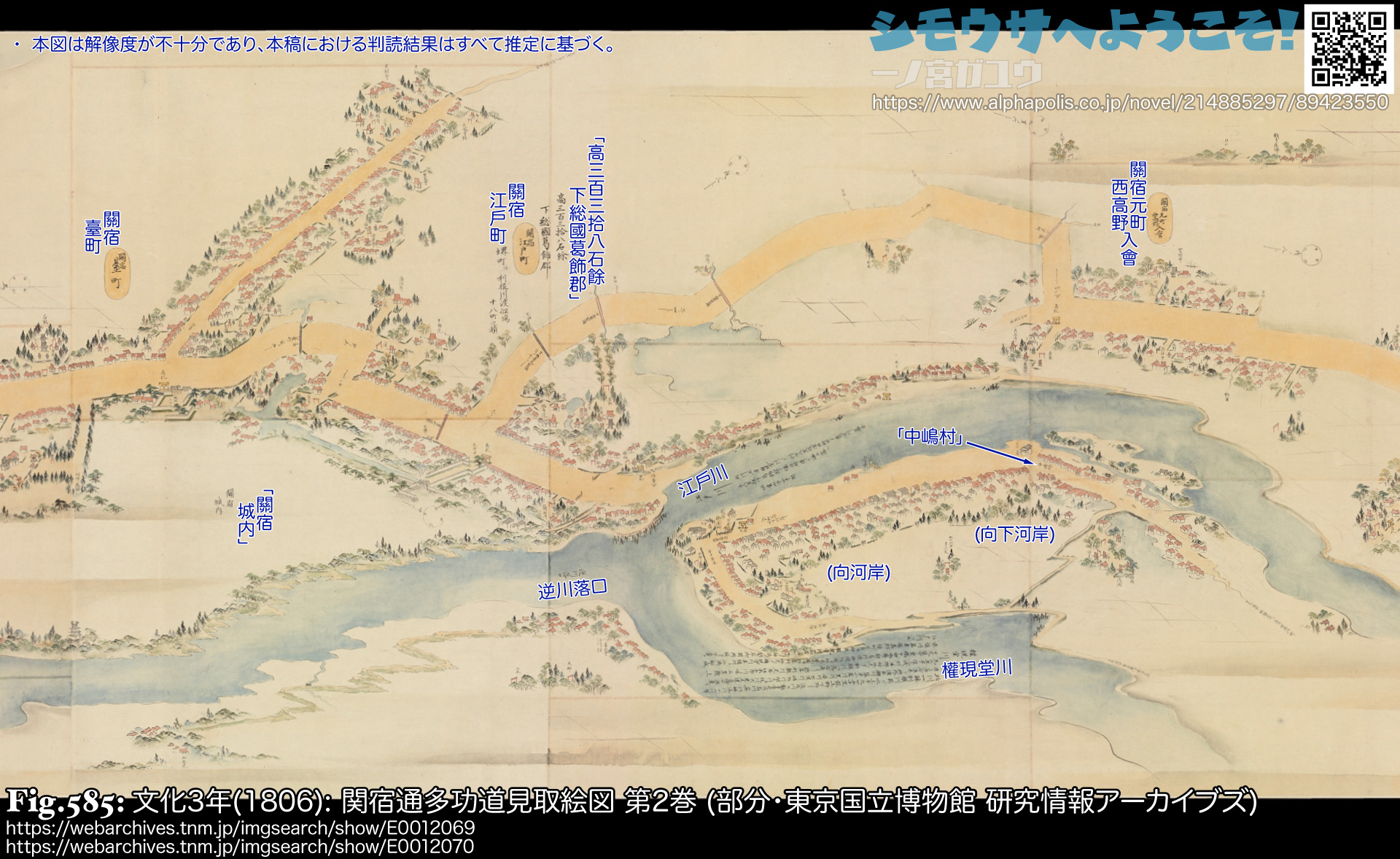

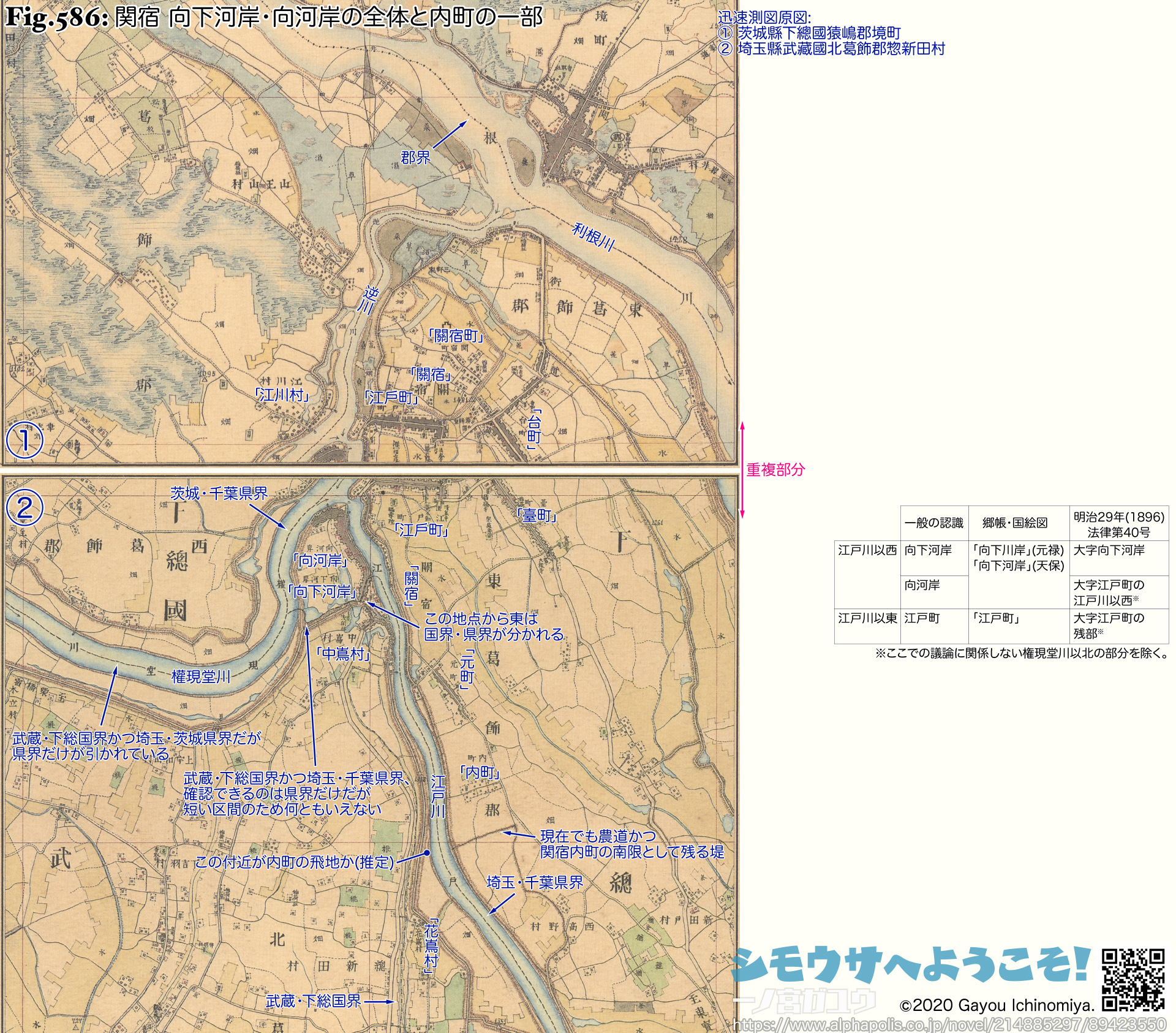

| Ⓛ | 千葉県 東葛飾郡 関宿町 向下河岸・向河岸の全体と内町の一部 (江戸川以西): 下総国 → 武蔵国 [明治29年 法律第40号] (千葉県管轄 → 埼玉県管轄 [明治28年 法律第24号]) |

明治28年(1895) 法律第24号により、下総国 東葛飾郡 (千葉県管轄) 関宿町 の向下河岸・向河岸の全体と内町の一部は下総国 中葛飾郡 (埼玉県管轄) 豊岡村に編入された。その後、明治29年(1896) Ⓙにより下総国 中葛飾郡は武蔵国 北葛飾郡に統合されて武蔵国となった。このため、この部分でも国界はわずかに東へ移動した。

[向下河岸・向河岸]

関宿城下の江戸町 (関宿江戸町) のうち、江戸川 (新川) の開削によって分断された部分を「向河岸」、その南に展開された街並みを「向下河岸」といい、郷帳・国絵図では向下河岸としてまとめて把握され、総称としても向下河岸と呼ばれた※51。

しかし明治28年(1895) 法律第24号には「千葉県 東葛飾郡 関宿町 大字向下河岸、および大字内町・大字江戸町のうち江戸川以西は埼玉県中葛飾郡豊岡村に、大字江戸町のうち権現堂川以北は茨城県西葛飾郡五霞村に編入する」※52とあるので、少なくともこの法令上は「大字江戸町」に江戸川以西 (および権現堂川以北) の部分が含まれたままだった。また向下河岸を区別していることから、向河岸がこれに相当するらしい。

豊岡村に編入後、大字向下河岸・向河岸は統合され「西関宿」となった。変動部分の位置・範囲は現在の幸手市 西関宿による。

[内町の一部]

新川 (江戸川) の開削によって生じた、国界である旧流路との間の狭隘な土地だったと考えられる。現在の野田市 関宿内町に着目すると、南限となる農道は迅速測図原図でも堤として確認できることから、区画はほとんど変わっていないとみなすことができる。その南限をそのまま延長すると、同じく迅速測図原図に描写される対岸の堤外地にかかるので、わずかながらその北端の部分が内町の飛地だったかと推定される。ただし向下河岸・向河岸に何らかの飛地があったのかもしれない。

| ❉46: | 太政官日誌 明治8年8月29日 (第112号) に「下総葛飾ノ一部移管轄替ノ事」として「其縣管下下總國葛飾郡ノ内、金杉村外四拾貳ケ村、別紙之通埼玉縣ヘ管轄換被 仰付候條同縣ヘ可引渡、此旨相達候事」とある (維新日誌 第10巻,1933)。 |

| ❉47: | 原文「埼玉縣武藏國北葛飾郡及同縣下總國中葛飾郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ北葛飾郡ヲ置キ武藏國ニ屬ス」。 |

| ❉48: | 原文「埼玉縣中葛飾郡金杉村大字金杉ノ内江戸川以東ハ千葉縣東葛飾郡旭村ニ編入ス」。 |

| ❉49: | 金杉村の項目「飛地」に「本村東方柳沢村の内林」「十二町九反九畝十二歩」とある (武蔵国郡村誌 第15巻,1955)。 |

| ❉50: | 野田市立図書館の所蔵・公開。山崎村との境界を明らかにするために作成された。 |

| ❉51: | 関宿志(1973)・西関宿誌(1960)・幸手市史 通史編1(2002) |

| ❉52: | 原文「千葉縣東葛飾郡關宿町大字向下河岸及大字内町ノ内大字江戸町ノ内江戸川以西ハ埼玉縣中葛飾郡豐岡村ニ大字江戸町ノ内權現堂川以北ハ茨城縣西葛飾郡五霞村ニ編入ス」。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■48. | 幸館村※2※3。 |

| ■49. | 幸館新田※3。 |

| ■50. | 江川村。 |

| ■51. | 向下河岸※4。 |

| ■52. | 江戸町。 |

| ■53. | 台町※5。 |

| ■54. | 元町。 |

| ■55. | 中島村。 |

| ■56. | 内町。 |

| ■57. | 花島村。 |

| ■58. | 細野村※6。 |

| ■59. | 槇野地村※7。 |

| ■60. | 西高野村。 |

| ■61. | 東高野村。 |

| ■62. | 新田戸村。 |

| ■63. | 中戸村※8。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■64. | 下木津内村※9。 |

| ■65. | 上木津内村※9。 |

| ■66. | 目沼村。 |

| ■67. | 屏風村※6。 |

| ■68. | 宮前村。 |

| ■69. | 鷲巣村。 |

| ■70. | 柏寺村。 |

| ■71. | 桐ケ作村※10。 |

| ■72. | 古布内村※11。 |

| ■73. | 次木村。 |

| ■74. | 親野井村※12。 |

| ■75. | 西親野井村※12。 |

| ■76. | 木野川村。 |

| ■77. | 深輪村※13。 |

| ■78. | 椿村※14。 |

| ■79. | 芦橋村※15。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■80. | 木崎村※15。 |

| ■81. | 塚崎村。 |

| ■82. | 西宝珠花村※16。 |

| ■83. | 東宝珠花村※16。 |

| ■84. | 木間ケ瀬村※17。 |

| ■85. | 平井村。 |

| ■86. | 上吉妻村※18。 |

| ■87. | 下吉妻村※18。 |

| ■88. | 吉妻村新田※19。 |

| ■89. | 神間村※20。 |

| ■90. | 倉常村※21。 |

| ■91. | 榎村※20。 |

| ■92. | 立野村※20。 |

| ■93. | 椚村※22。 |

| ■94. | 小平村※23。 |

| ■95. | 丸井村。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■96. | 岡田村。 |

| ■97. | 東金野井村※24。 |

| ■98. | 西金野井村※24。 |

| ■99. | 金崎村※25。 |

| ■100. | 上柳村※26。 |

| ■101. | 下柳村※27。 |

| ■102. | 大衾村※28。 |

| ■103. | 米崎村※29。 |

| ■104. | 尾崎村。 |

| ■105. | 中里村※30。 |

| ■106. | 舟形村※31。 |

| ■107. | 蕃昌新田※19。 |

| ■108. | 目吹村※32※33。 |

| ■109. | 木野崎村。 |

| ■110. | 吉春村。 |

| ■111. | 谷津村。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■112. | 五木村※34。 |

| ■113. | 新宿新田。 |

| ■114. | 中野村※35。 |

| ■115. | 飯沼村※29。 |

| ■116. | 米島村※29。 |

| ■117. | 永沼村※29。 |

| ■118. | 水角村※29。 |

| ■119. | 赤崎村※29。 |

| ■120. | 魚沼村※29。 |

| ■121. | 築比地村。 |

| ■122. | 金杉村※36。 |

| ■123. | 座生新田。 |

| ■124. | 岩名村※37。 |

| ■125. | 清水村※38。 |

| ■126. | 堤台村※38。 |

| ■127. | 中野台村※38。 |

近世 下総国 葛飾郡

| ■128. | 上花輪村※38※39。 |

| ■129. | 野田町※40。 |

| ■130. | 大殿井村※41※42。 |

| ■131. | 宮崎新田村。 |

| ■132. | 柳沢新田。 |

| ■133. | 奉目新田※43。 |

| ■134. | 鶴島新田※43。 |

| ■135. | 中根新田。 |

| ■136. | 桜台村※41。 |

| ■137. | 堤根新田。 |

| ■138. | 花井新田。 |

| ■139. | 横内村※44。 |

| ❉1: | 元禄郷帳・国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「古河・關宿之間」の「こうたて」(御料所方認書)。 |

| ❉3: | 明治14年(1881) 幸館村・幸館新田、およびほか 1村で合併し幸主村、したがって対応する近代の大字は幸主。 |

| ❉4: | 元禄郷帳・国絵図では「向下川岸」。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 天正5年(1577)「関宿網代宿・台宿町」(北条氏照(カ)印判状写、鷲宮町史 史料3 中世,1982)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉6: | [新田・分村] 正保年間(1644〜1648) ごろ開発、慶安年間(1648〜1652) ごろ成立 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「蓮花院 摩木地」(宝聖寺末寺帳)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 天文8年(1539): 「坂東中戶 常敬寺」(石山本願寺日記 上巻,1966)、永禄8年(1565): 「号中戸所」鷲宮町史 史料3 中世,1982) 。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉9: | 明治9年(1876) に合併し木津内村、したがって近代の対応する大字は木津内。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「観音院 桐賀作」(宝聖寺末寺帳)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「金剛院 小府内」(宝聖寺末寺帳)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 慶長4年(1599):「同國分」(同國 = 下總國) の「おやのい一圓」(廊之坊諸国旦那帳、香川県史 第8巻 資料編 古代・中世史料,1986)。 |

| ❉13: | [新田・分村] 正保年間(1644〜1648) ごろ開発、慶安3年(1650)「深輪新田」として成立、延宝3年(1675) 改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉14: | [新田・分村] 正保3年(1646) 開発、慶安3年(1650)「椿村新田」として成立、延宝3年(1675) 改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉15: | 寛永年間(1624〜1644) ごろ開発、慶安3年(1650)「〜新田」として成立、延宝元年(1673) に改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「庄內河邊」の「寶珠花」(御料所方認書)。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「庄內河邊」の「木まかす」(御料所方認書)、天正18年(1590): 「木間ケ洲」(足利義氏遺臣等連署書状案、鷲宮町史 史料3 中世,1982)。 |

| ❉18: | [新田・分村] 寛永年間(1624〜1644) 以後の開発、慶安年間(1648〜1652) ごろ「吉妻新田」として成立、延宝元年(1673)「吉妻村」に改称、天和2年(1682) に上下分村 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉19: | 元禄郷帳・国絵図には含まれない。 |

| ❉20: | [新田・分村] 正保年間(1644〜1648) ごろ開発、慶安年間(1648〜1652) ごろ「〜新田」として成立、延宝3年(1675) 改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉21: | [新田・分村] 寛永3年(1626) 開発、慶安3年(1650) 「倉常新田」として成立、延宝3年(1675) 改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉22: | [新田・分村] 正保元年(1644) 以後の開発、慶安年間(1648〜1652) ごろ「椚村新田」として成立、延宝3年(1675) 改称(武蔵国郡村誌)。 |

| ❉23: | [新田・分村] 寛永年間(1624〜1644) 以後に開発、慶安年間(1648〜1652) ごろ「小平新田」として成立、延宝元年(1673) 改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉24: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「満福寺 庄内 金野井」(宝聖寺末寺帳)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉25: | [新田・分村] 正保元年(1644) の開発 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉26: | 正保年間(1644〜1648) ごろ開発、慶安年間(1648〜1652) ごろ「上柳島新田」として成立、延宝3年(1675) 改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉27: | [新田・分村] 正保元年(1644) 以後の開発 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉28: | [新田・分村] 寛永年間(1624〜1644) 以後の開発 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉29: | [新田・分村] 寛永年間(1624〜1644) ごろ開発、正保年間(1644〜1648) に成立 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 天文23年(1554): 「先御落居之地廿五郷」の「中里」(足利梅千代丸印判状)、天正2年(1574): 「庄內河邊」の「中里」(御料所方認書)、「中里郷」(白戸越前守宛知行充行状)。 |

| ❉31: | 現在の表記は「船形」。 |

| ❉32: | [中世〜織豊期] 永正15年(1518)「しもうさの国在所目吹」(永正十五年道者日記、小山市史 史料編 中世,1980)、天正2年(1574): 「庄內河邊」の「目吹」(御料所方認書)。 |

| ❉33: | 元禄郷帳では「見吹村」とある (誤記、国絵図では『目吹村』)。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「庄內河邊」の「五木」(御料所方認書)。 |

| ❉35: | 元禄郷帳・国絵図では「古者小田辺村」と付記される。承応3年(1654) の改称。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 永禄5年(1562): 「金曽木郷」(北条家印判状、鷲宮町史 史料3 中世,1982)。 |

| ❉37: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「庄內河邊」の「岩な」(御料所方認書)。 |

| ❉38: | [新田・分村] 正保2年(1645) に野田町から分村 (東葛飾郡誌,1923)。 |

| ❉39: | 元禄郷帳・国絵図では「古者花輪村」と付記される。 |

| ❉40: | [中世〜織豊期] 天正3年(1575): 「野田」(岡部氏印判状、千葉県史料 中世篇 諸家文書,1962)。 |

| ❉41: | [新田・分村] 正保2年(1645) より後に野田町から分村 (東葛飾郡誌,1923)。 |

| ❉42: | 元禄郷帳・国絵図では「野田町之枝郷」と付記される。 |

| ❉43: | 近代はじめに合併し「鶴奉村」、したがって近代の対応する大字は「鶴奉」。なお、合併時期を東葛飾郡誌(1923) では明治6年(1873)、野田郷土史は明治7年(1874)としている。 |

| ❉44: | [新田・分村] 寛政7年(1795) 小金野御鹿狩諸書留 (流山市史 近世資料編2,1988)) によれば「横内新田」、年月日不詳 (寛政10年以降)「高田台牧一件」(同) でも「横内新田」で延宝元年(1673) の成立。 |