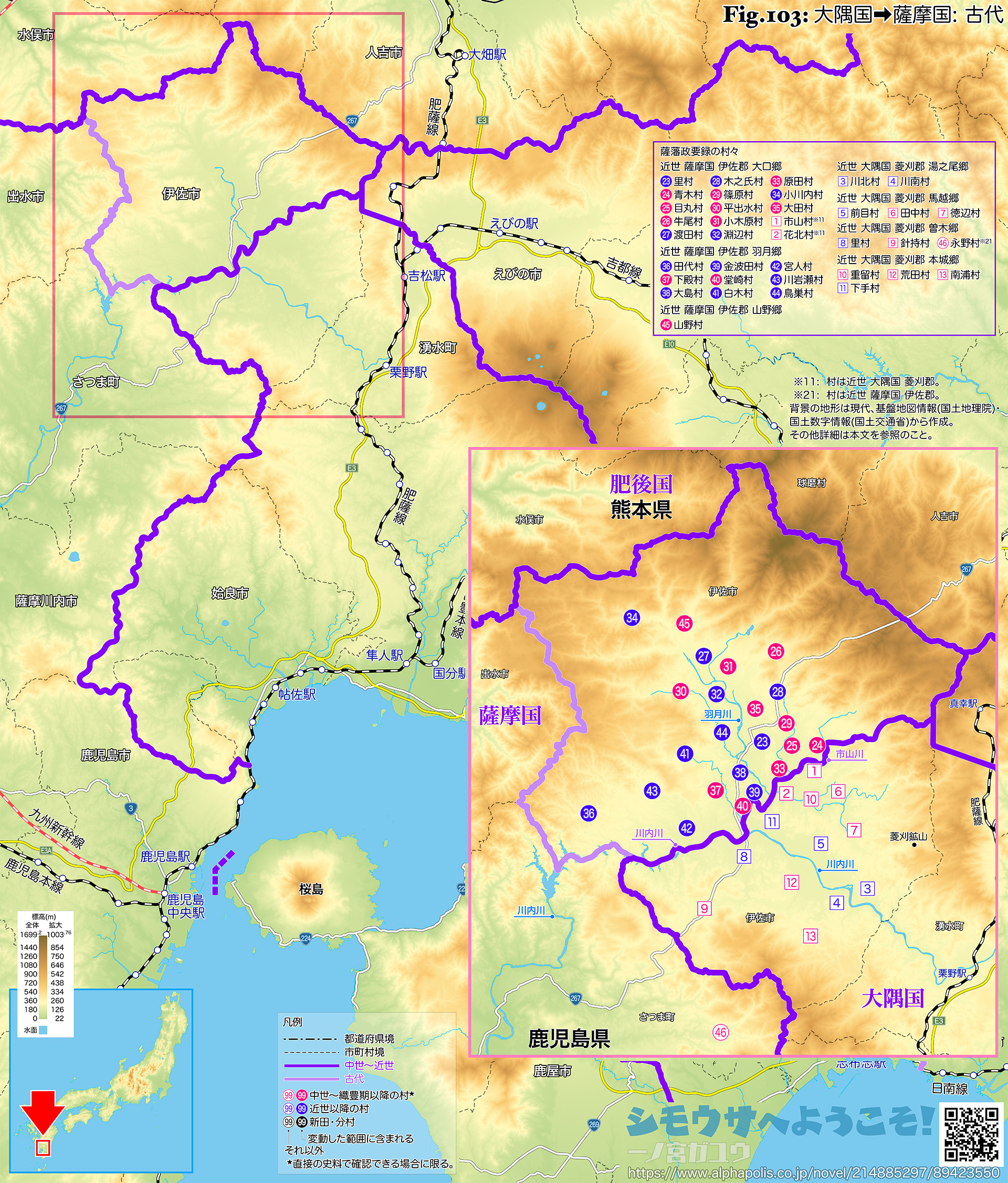

南九州の薩摩・大隅・日向 3国 (薩隅日) では古代、菱刈地域と救仁および財部・深河地域で国界が変動した。

古代 大隅国 菱刈郡のうち、中世はじめまでに薩摩国 牛屎 (牛山) 院として分離された部分は、そのまま近世 薩摩国 伊佐郡に組み込まれた。

大和から距離のある南九州一帯は、旧勢力の抵抗もあって中央勢力 (ヤマト王権) の影響下におかれるまでに時間を要した。薩摩・大隅もはじめは日向の一部であり、薩摩に続いて和銅6年(713) ようやく大隅国は成立した。ただし、この時点で大隅国には噌唹郡 (曽於郡) や大隅郡など 4郡しかなく、菱刈郡の設置されるのは天平勝宝5年(755) のことだった。律令制下の国郡が人々にどこまで認識され、それがどれほど定着したかはわからない。

牛屎院が史料にあらわれるのは、天承2年(1132) の『僧経覚解』※1に「牛屎真幸両郡」とあるのが初めてで、次に安元元年(1175)『右近衛府政所下文』※2に「薩摩國牛屎郡」とある。対になる『右近衛府牒』※2とともに『右近衛府政所下文』には、そのとき発生していた係争の内容と当事者である郡司・太秦元光の名前が具体的に示されている。文治3年(1187)『源頼朝下文』※2では「薩摩國牛屎院」、建久8年(1197)『薩摩国建久図田帳』でも「牛屎院」で以後基本的に「牛屎院」だが、文永3年(1266)『島津道仏譲状』※2で「薩摩國牛屎郡」とあるなど、鎌倉前期を過ぎるまでは郡と院の表記は一定しなかったようだ。

『右近衛府牒』によれば、先祖の元平が康和2年(1100) に任じられて以来、郡司を勤めてきたといい、その後も代々郡司 (院司) を継ぎ、のち牛屎氏を名乗るようになった。この太秦 (牛屎) 氏以前や院 (郡) 成立の経緯についてはほとんどわかることはないが、基本的には薩摩国の勢力によって荘園が展開され、そのままその一部として認識されるようになったと思われる。

なお、室町中期までには菱刈氏や肥後の人吉を根拠地とする相良氏の影響が強まり、前後して牛屎氏は牛屎院を追われたようである※3。また、これと同期するものかはわからないが、寛正6年(1465)『薩摩国牛山院坪付』※4に「薩摩國牛山院」とあるように、このころから「牛山院」とも呼ばれるようになるが、天正8年(1580)『島津氏老臣連署坪付』※5では「薩州牛屎院」であり、立場によってかその後も併存した。

院は荘園の形態・呼称のひとつ。律令制の衰退にともなって発達した荘園に体系はなく、荘/庄・院・保・御厨・御薗/御園など、さまざまな形態・名称で存在した。「院」は日向・大隅・薩摩の3国に集中して多い。

薩藩政要録は薩摩藩の藩政における諸制度などをまとめたものである。必要に応じて改訂されたらしく、文政11年(1828) のものが『鹿児島県史料集 1 薩藩政要録』(1960)」として、嘉永4〜5年 (1851〜1852) 頃のものが『鹿児島県史料集 29 要用集 上』(1988)・『鹿児島県史料集 29 要用集 下』(1989) として翻刻・刊行されている。原題は『要用集』。

本稿では、近世の村々をあらわす際に天保国絵図・郷帳を基準としているが、薩摩国・大隅国・日向国 諸県郡ついては薩藩政要録を利用した。これは元禄国絵図・郷帳以後の変更が天保国絵図・郷帳にまったく反映されていないため。時期は薩藩政要録と天保国絵図・郷帳とで大きな違いはない。なお番号は天保国絵図・郷帳と同様、記載されている順に郡単位で筆者が振ったものである。

薩摩国・大隅国、および日向国 諸県郡の近世における「郷」は薩摩藩の行政単位であり、はじめ「外城」と呼ばれた。薩藩政要録の村々も郷を単位として把握されている。郷は隣接する郡の村を含む場合もあるが、郷も郡のどれかには属しているので、郷と村の郡が一致しない場合がある。

牛屎 (牛山) 院に対して、川内川支流の羽月川〜市山川を挟んだ南には菱刈院が成立した。菱刈院は中世〜近世を通じて大隅国のまま変わらない。建久8年(1197) 大隅国建久図田帳では「菱刈郡」とはあるものの、深河院・財部院などと同列に扱われてすでに荘園化している。牛屎 (牛山) 院と同様しばらく「郡」の呼称のまま経過し、貞和6年(1350) 足利直義書下※6で「大隅国菱刈院」の表記があらわれ、以後荘園を指して菱刈郡と呼ぶ例は見当たらない。島津国史や忠元勲功記などによれば「太良院」とも、牛屎院とあわせて「菱刈両院」とも呼ばれたという。

図田帳は主に鎌倉幕府が各国守護に命じて作成させた土地台帳。一国ごとに国衙領・荘園を書き上げ、耕地面積・領有関係などが記録されている。大田文とも。建久年間(1190〜99) にまとめられた建久図田帳は薩摩・大隅・日向の 3国のものが知られ、『川内市史料集 2 薩摩国新田神社文書2』(1973)・『大隅国建久図田帳小考』(1960, 五味, 日本歴史 142)・『日向郷土史料集 第5巻』(1963) にそれぞれ収録されている。

| ❉1: | 平安遺文#2227・『菱刈町郷土史 改訂版』(2007) 所収。 |

| ❉2: | 『鹿児島県史料 旧記雑録前編1』(1979) 所収。 |

| ❉3: | 『大口市史 上巻』(1981)・『菱刈町郷土史 改訂版』(2007)・『人吉市史 第1巻』(1981)。 |

| ❉4: | 『鹿児島県史料拾遺 16』(1974) 所収。 |

| ❉5: | 『鹿児島県史料 旧記雑録後編1』(1981) 所収。 |

| ❉6: | 『鹿児島県史料 旧記雑録前編2』(1980) 所収。 |

近世 薩摩国 伊佐郡 大口郷※1

| ■23. | 里村。 |

| ■24. | 青木村※2。 |

| ■25. | 目丸村※3。 |

| ■26. | 牛尾村※4。 |

| ■27. | 渡田村※5。 |

| ■28. | 木之氏村※6。 |

| ■29. | 篠原村※7。 |

| ■30. | 平出水村※8。 |

| ■31. | 小木原村※9。 |

| ■32. | 淵辺村。 |

| ■33. | 原田村※10。 |

| ■34. | 小川内村。 |

| ■35. | 大田村※11。 |

| ■1. | 市山村※12※13。 |

| ■2. | 花北村※12※14。 |

近世 薩摩国 伊佐郡 羽月郷※15

| ■36. | 田代村。 |

| ■37. | 下殿村※16。 |

| ■38. | 大島村。 |

| ■39. | 金波田村。 |

| ■40. | 堂崎村※17。 |

| ■41. | 白木村。 |

| ■42. | 宮人村。 |

| ■43. | 川岩瀬村。 |

| ■44. | 鳥巣村。 |

近世 薩摩国 伊佐郡 山野郷

| ■45. | 山野村※18。 |

近世 大隅国 菱刈郡 湯之尾郷※19

| ■3. | 川北村。 |

| ■4. | 川南村。 |

近世 大隅国 菱刈郡 馬越郷※20

| ■5. | 前目村。 |

| ■6. | 田中村※21。 |

| ■7. | 徳辺村※22。 |

近世 大隅国 菱刈郡 曽木郷※23

| ■8. | 里村※24。 |

| ■9. | 針持村※25。 |

| ■46. | 永野村※26※27。 |

近世 大隅国 菱刈郡 本城郷※28

| ■10. | 重留村※29。 |

| ■11. | 下手村。 |

| ■12. | 荒田村※30。 |

| ■13. | 南浦村※31。 |

| ❉1: | [中世〜織豊期] 文禄2年(1593): 「薩州大口」(島津義久袖加判領知目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 寛正6年(1465): 「薩摩國牛山院」の「青木」(薩摩国牛山院坪付、鹿児島県史料拾遺 16,1974)、大永8年(1528): 「薩摩國牛屎院之内青木・長尾兩名」(島津勝久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 元亨2年(1322): 「薩摩國牛屎院篠原目丸兩里」(牛屎元尚和与状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、文禄2年(1593): 「薩州大口」の「目丸名」(島津義久袖加判領知目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 宝徳2年(1450): 「牛屎院」の「牛尾」(牛屎院内光吉水田坪付、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉5: | 江戸末期までに小木原村に編入されたとみられる (大口市郷土誌 下巻,1978)。 |

| ❉6: | 現在の表記は「木ノ氏」。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 元亨2年(1322): 「薩摩國牛屎院篠原目丸兩里」(牛屎元尚和与状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、文禄2年(1593): 「薩州大口」の「篠原名」(島津義久袖加判領知目録、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 寛正6年(1465): 「薩摩國牛山院」の「ひらいつミ」(薩摩国牛山院坪付、鹿児島県史料拾遺 16,1974)、天正20年(1592): 「薩之内平和泉」(薩隅日寺社領注文、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉9: | [中世〜織豊期] 永禄13年(1570): 「薩州牛屎院之内」の「小木原名」(島津氏老臣連署坪付、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 寛正6年(1465): 「薩摩國牛山院」の「原田名」(薩摩国牛山院坪付、鹿児島県史料拾遺 16,1974)。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 正応2年(1289): 「当國東郷大田名」(当國=薩摩國、新田八幡宮文書、太宰府・太宰府天満宮史料 巻8,1972)、寛正6年(1465): 「薩摩國牛山院」の「大田名」(薩摩国牛山院坪付、鹿児島県史料拾遺 16,1974)、永禄13年(1570): 「薩州牛屎院之内」の「大田名」(島津氏老臣連署坪付、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。 |

| ❉12: | 村は近世 大隅国 菱刈郡。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 建久8年(1197): 「菱刈郡」の「入山村」(大隅国建久図田帳)、建治2年(1276): 「寄郡」の「入山」(石築地役配符)、嘉暦3年(1328): 「伊作田郡入山村」(入山村年貢請取状、同)、貞和6年(1350): 「大隅国菱刈院入山村」(足利直義書下、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 正安2年(1300): 「花北村」(某譲状案断簡幷左衛門尉朝員奉書案、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ10, 2005)、応永18年(1411): 「大隅國菱刈院」の「花北」(大隅国菱刈院地頭職知行所注文、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 地誌備考5, 2018)、ほか。 |

| ❉15: | [中世〜織豊期] 暦応2年(1339): 「牛屎院羽月」(和泉保末軍忠状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 文禄4年(1595): 「薩州伊佐郡羽月」の「下殿村」(伊集院幸侃・本田三清連署証状、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 永禄11年(1568): 「堂崎」(長谷場越前自記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。] |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 元亀元年(1570): 「牛屎院山野」(箕輪伊賀覚書、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。] |

| ❉19: | [中世〜織豊期] 天正4年(1576): 「湯尾」(上井覚兼日記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、天正20年(1592): 「隅之内 馬越」(薩隅日寺社領注文、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 永禄10年(1567): 「菱刈の院中の馬越」(長谷場越前自記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、天正20年(1592): 「隅之内 馬越」(薩隅日寺社領注文、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか。 |

| ❉21: | [中世〜織豊期] 建武3年(1336): 「菱刈郡田中村 (号重富本名〻)」(島津道鑑書下、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 永禄10年: 「徳部」(長谷場越前自記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉23: | [中世〜織豊期] 鎌倉期: 嘉元3年(1305): 「大隅国菱刈郡久富内曽木」(曽木文書、太宰府・太宰府天満宮史料 巻9,1974)、永禄12年(1569): 「大隅國平院之内本城并曽木」(島津義久宛行状、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、ほか。 |

| ❉24: | 現在の地名は「曽木 (大口曽木)」。 |

| ❉25: | [中世〜織豊期] 応永18年(1411): 「大隅國菱苅院」の「針持門」菱刈院地頭職注文、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉26: | 村は近世 薩摩国 伊佐郡。 |

| ❉27: | [中世〜織豊期] 暦応4年(1341): 「薩摩國祁答院太郎丸名長野」(渋谷千代童丸代信政申状、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、ほか。 |

| ❉28: | [中世〜織豊期] 弘治2年(1556): 「本城」(山本氏日記、鹿児島県史料 旧記雑録後編1,1981)、永禄12年(1569): 「大隅國平院之内本城并曽木」(島津義久宛行状、同)、天正20年(1592): 「隅菱刈 本城」(薩隅日寺社領注文、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、ほか |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 建武3年(1336): 「菱刈郡田中村 (号重富本名〻)」(島津道鑑書下、鹿児島県史料 旧記雑録前編1,1979)、応安8年(1375): 「菱刈院内重富名」(菱刈重遠申状写/菱刈重敦文書写、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ7,1998)、応永18年(1411): 「大隅國菱苅院」の「重富名」「重留名」(菱刈院地頭職注文、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 元久元年(1204): 「大隅国正八幡宮寺領」の「荒田庄」(吾妻鏡)、応永18年(1411): 「大隅國菱苅院」の「荒田原」(菱刈院地頭職注文、鹿児島県史料 旧記雑録前編2,1980)、ほか。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 文禄4年(1595): 「薩州菱刈本城」(伊集院幸侃・本田三清連署証状、鹿児島県史料 旧記雑録後編2,1982)、文禄5年(1596): 「菱かり本城」の「南裏村」伊集院幸侃(忠棟)署判領知目録、鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 家わけ5,1995)。 |

第一次のモンゴル襲来 (文永の役) 後、博多湾に構築された石築地 (防塁) の負担配分を記した文書 (❉SGNp3_MNGL1)。大隅国の荘園・郷などが書き出されている。『鹿児島県史料 旧記雑録前編1』(1979) 所収。