(11) 置津郷の変遷

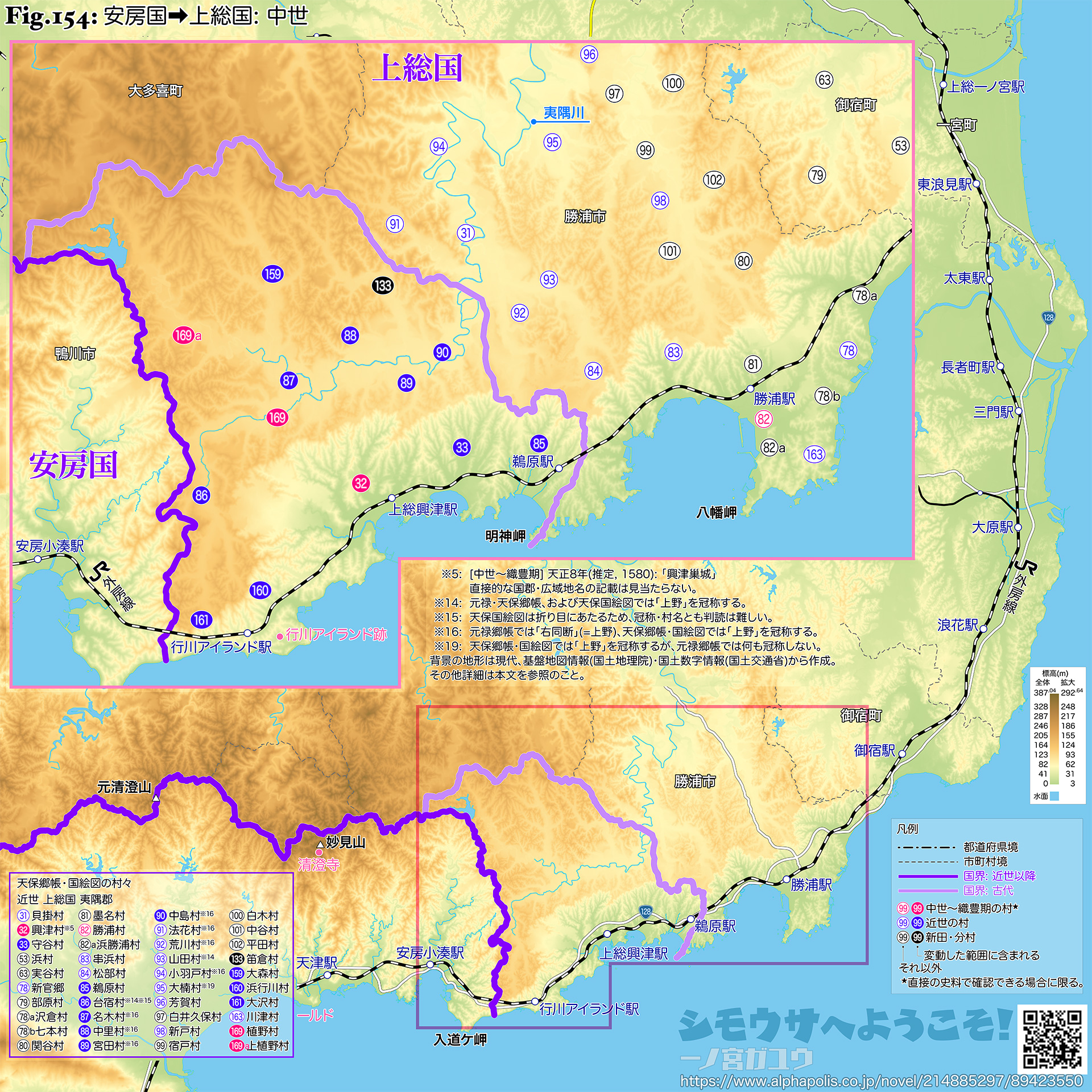

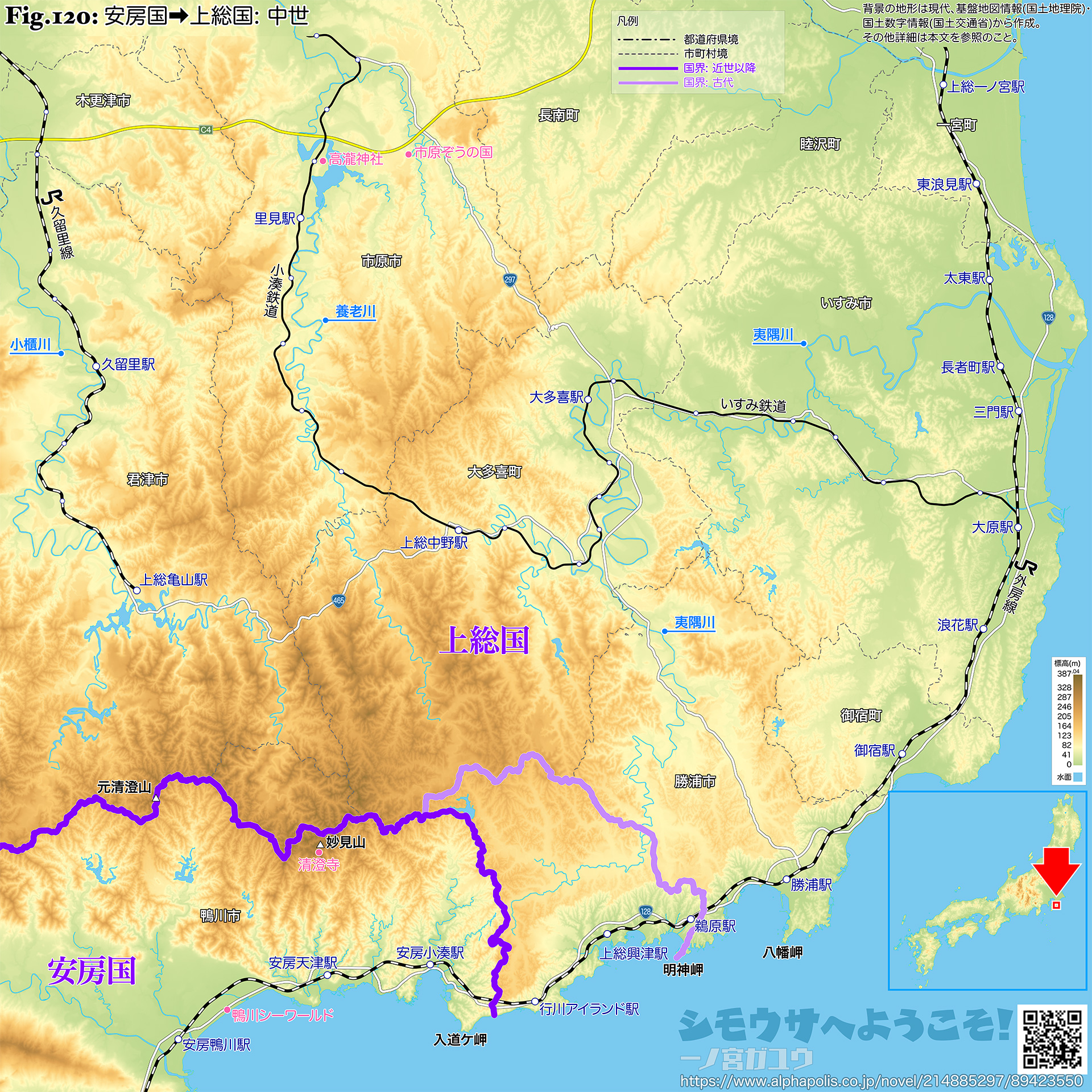

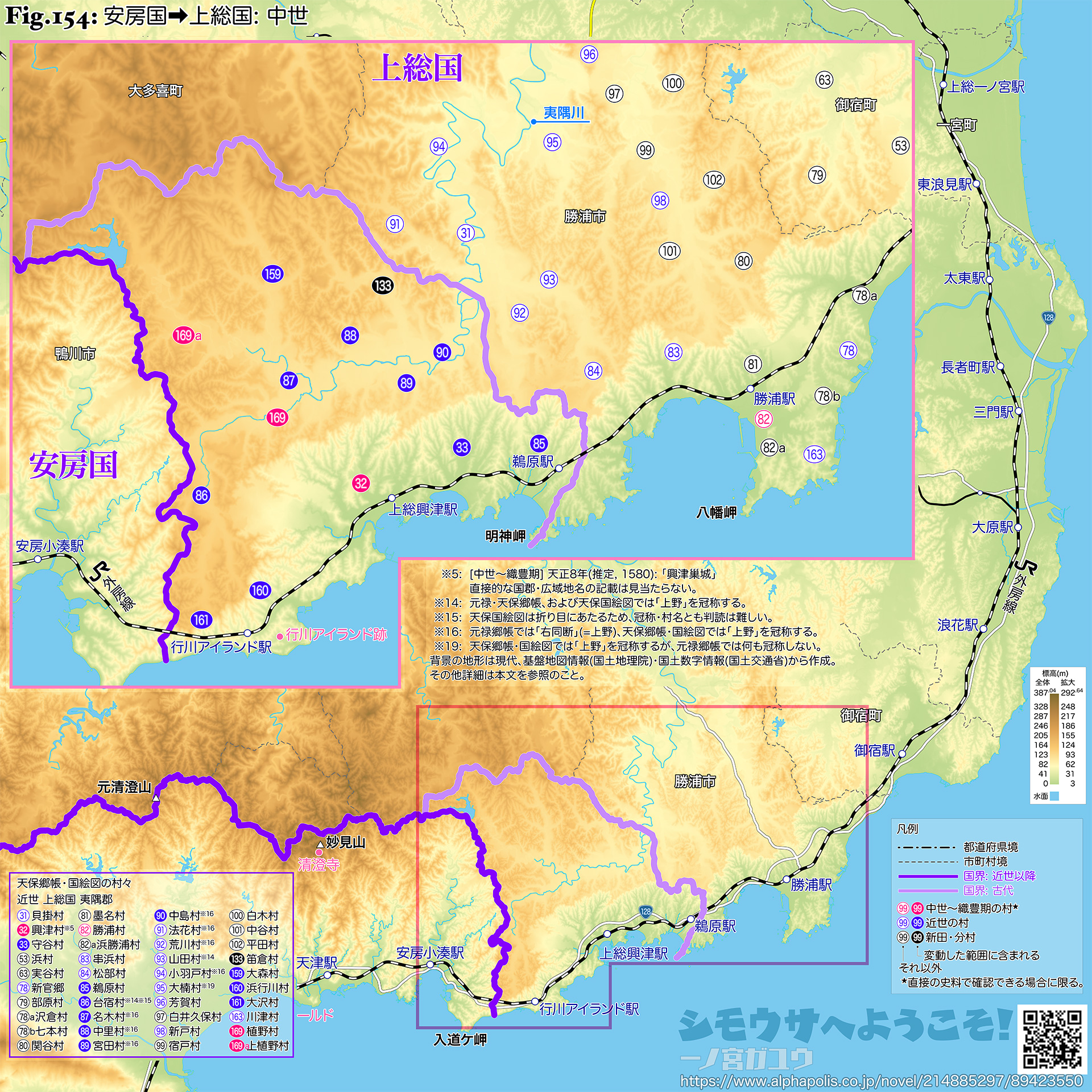

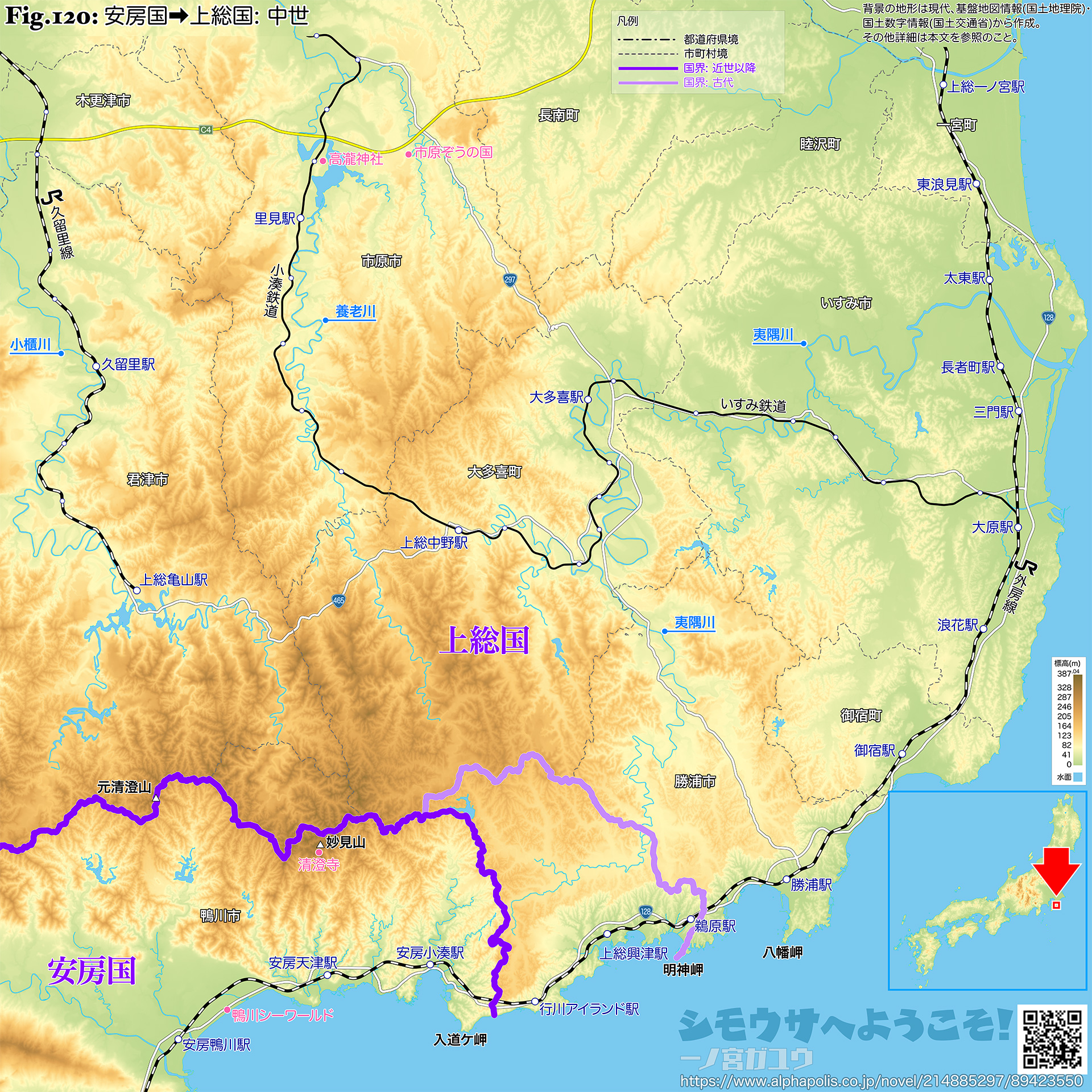

○安房国➡上総国: 中世

古代 安房・上総の国界は中世に変動し、置津郷付近は上総国に属するようになった。

変動があった地域は『和名類聚抄』に含まれる安房国 長狭郡の置津郷にあたる※1。

変動があった地域は『和名類聚抄』に含まれる安房国 長狭郡の置津郷にあたる※1。

しかし中世は上総国 伊北庄 (伊保庄) に含まれ、近世は上総国 夷隅郡として把握された。

伊北庄 (伊保庄) の史料上の初見は『吾妻鏡』で、治承4年(1180) 10月の記事に「伊北庄司」、建暦3年(1213) 3月の記事に「上總國伊北庄」があらわれる。伊北庄は古代 上総国 夷灊 (夷隅) 郡が伊北・伊南に二分割・荘園化され成立したものだが、同じ吾妻鏡でも建暦3年(1213) 5月の記事では「同國伊北郡」(同國 = 上總國) とあるほか、文治4年(1188) 6月の記事では「上總國伊隔庄」(読み仮名は筆者が補う) となっている。その後、承久2〜3年(1220〜1221) ごろと推定される『上総介依国書状』にも「當國伊隔庄伊北分」(當國 = 上総國)※2とあるが、貞和3年(1347) と推定される『鎌倉府御料所所課注文』※3には「上総国伊北庄」とあり、以降は安定する。他方、慶長2年(1597) の泉水寺村・慶長6年(1601) の勝浦之郷・墨名村の各検地帳※4の表紙には「上総国伊保之庄泉水寺村」「上総国伊保庄勝浦之郷」「上総國伊保庄夷隅郡新宮之郷 墨名村」とあるなど、江戸期の広域地名としては「伊保庄」の表記も混在する。『勝浦市史 通史編』(2006) の推定図によれば、伊北・伊南両庄は南北というより東西の関係にあり、また伊南庄より伊北庄のほうが南へ広がっている。変遷にともなって生じたと思われるが、詳細はわからない。

しかし中世は上総国 伊北庄 (伊保庄) に含まれ、近世は上総国 夷隅郡として把握された。

伊北庄 (伊保庄) の史料上の初見は『吾妻鏡』で、治承4年(1180) 10月の記事に「伊北庄司」、建暦3年(1213) 3月の記事に「上總國伊北庄」があらわれる。伊北庄は古代 上総国 夷灊 (夷隅) 郡が伊北・伊南に二分割・荘園化され成立したものだが、同じ吾妻鏡でも建暦3年(1213) 5月の記事では「同國伊北郡」(同國 = 上總國) とあるほか、文治4年(1188) 6月の記事では「上總國伊隔庄」(読み仮名は筆者が補う) となっている。その後、承久2〜3年(1220〜1221) ごろと推定される『上総介依国書状』にも「當國伊隔庄伊北分」(當國 = 上総國)※2とあるが、貞和3年(1347) と推定される『鎌倉府御料所所課注文』※3には「上総国伊北庄」とあり、以降は安定する。他方、慶長2年(1597) の泉水寺村・慶長6年(1601) の勝浦之郷・墨名村の各検地帳※4の表紙には「上総国伊保之庄泉水寺村」「上総国伊保庄勝浦之郷」「上総國伊保庄夷隅郡新宮之郷 墨名村」とあるなど、江戸期の広域地名としては「伊保庄」の表記も混在する。『勝浦市史 通史編』(2006) の推定図によれば、伊北・伊南両庄は南北というより東西の関係にあり、また伊南庄より伊北庄のほうが南へ広がっている。変遷にともなって生じたと思われるが、詳細はわからない。

置津郷は、地形的には海へ向かって急激に落ち込むリアス海岸と、その後背の平坦な丘陵地からなり、前者は周囲から孤立していること、後者は夷隅川の源流域であることを特徴としている。一般にリアス海岸は起伏や傾斜が大きいため陸からのアクセスは難しく、平地も少ないため農業には向かないが、波の穏やかな入江は良港として利用しやすい。このため、古くは海路を前提に安房から連続した土地とみなされ、上総から見れば最奥部にあたる丘陵地 (上野) へも農地を求めて進出したのではないかと推定される。しかしその後の荘園の展開のなか、伊北庄が次第に夷隅川上流にも広がり、置津郷の地域もその一部に組み込まれたと考えられる。

❖古代 置津郷の範囲・変動前の国界

『夷隅郡誌』(1924/1972) は、『安房国誌』『大日本地名辞書』を参照した上で、上野村 (当時) の台宿・植野・中里・大森・名木・赤羽根と興津町 (当時) の大沢・浜行川・興津・守谷・鵜原は伊保庄 興津郷と称したことから、これが古代 置津郷の範囲にあたるとしている。確かに『大日本地名辞書』にはこれら各村、および近世も安房国 長狭郡の内浦・小湊は伊保庄 興津郷と称したとあるが、根拠は示されておらず、台宿・植野・中里・大森・名木・赤羽根が伊保 (伊北) 庄の上野郷 (植野郷) だけではなく、興津郷とも称したというのが何によるものかはわからない。一方で『上総国誌稿』は地勢から台宿・上植野・名木・大森・中里・赤羽根・植野・中島・鵜原・守谷・置津・浜行川・大沢の各村を古代 置津郷としており、おそらくこちらが正しいかと思われる。

❖上総国誌稿

『上総国誌稿』は『皇国地誌』のうち『大日本国誌』の第4巻として刊行されるはずだった『上総国誌』の稿本から写しを作成し、欠損部分を補ったものである。前半が『房総叢書 第2輯』(1914) に収録されている。

| ❉1: | 勝浦市史 通史編(2006) など。 |

| ❉2: | 『千葉県史料 中世篇 県外文書』(1966) 所収。 |

| ❉3: | 『久喜市史 資料編1 考古・古代・中世』(1989) 所収。 |

| ❉4: | 『千葉県史料 中世篇 諸家文書』(1962) 所収。 |

❖天保郷帳・国絵図の村々

近世 上総国 夷隅郡

| ■31. | 貝掛村。 |

| ■32. | 興津村※1。 |

| ■33. | 守谷村※2。 |

| ■53. | 浜村※3。 |

| ■63. | 実谷村※4。 |

| ■78. | 新官郷※5。 |

| ■78a. | 部原村※6。 |

| ■78b. | 沢倉村※6。 |

| ■79. | 七本村※7。 |

| ■80. | 関谷村※7。 |

| ■81. | 墨名村※7。 |

| ■82. | 勝浦村※8。 |

| ■82a. | 浜勝浦村※9。 |

| ■83. | 串浜村。 |

| ■84. | 松部村。 |

| ■85. | 鵜原村。 |

| ■86. | 台宿村※10※11。 |

| ■87. | 名木村※12。 |

| ■88. | 中里村※12。 |

| ■89. | 宮田村※12※13。 |

| ■90. | 中島村※12。 |

| ■91. | 法花村※12。 |

| ■92. | 荒川村※12。 |

| ■93. | 山田村※10※14。 |

| ■94. | 小羽戸村※12。 |

| ■95. | 大楠村※15。 |

| ■96. | 芳賀村。 |

| ■97. | 白井久保村※16。 |

| ■98. | 新戸村。 |

| ■99. | 宿戸村※17。 |

| ■100. | 白木村※18。 |

| ■101. | 中谷村※18。 |

| ■102. | 平田村※18。 |

| ■103. | 笛倉村※19。 |

| ■159. | 大森村。 |

| ■160. | 浜行川村。 |

| ■161. | 大沢村。 |

| ■163. | 川津村。 |

| ■169. | 植野村※20。 |

| ■169a. | 上植野村※20※21※22。 |

| ❉1: | [中世〜織豊期] 天正8年(推定, 1580): 「興津巢城」(妙本寺文書、改訂房総叢書 第1輯,1959)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉2: | 天保郷帳では「古者森谷村」と付記され、元禄郷帳では「森谷村」。 |

| ❉3: | [新田・分村] 天保郷帳では「古者御宿村之内」と付記され、元禄郷帳には含まれない。 |

| ❉4: | [新田・分村] 貞享3年(1686) 新官郷から分村 (上総国町村誌 下巻,1889/1978)。 |

| ❉5: | 元禄郷帳では「右同断」(= 惣名根小屋町) を冠称する。 |

| ❉6: | [新田・分村] 元禄・天保郷帳には含まれない。天保国絵図では「新官郷之内」と付記される。 |

| ❉7: | [新田・分村] 元禄郷帳では「新官郷之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「新官郷枝郷」と付記される。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 天文11年(1542): 「かつうら」(正木時忠勝浦年貢割付、千葉県史料 中世篇 県外文書,1966)、天正18年(推定, 1590): 「上総 かつら」(関東八州諸城覚書、真壁町史料 中世編3,1993)。 |

| ❉9: | [新田・分村] 元禄・天保郷帳には含まれない。天保国絵図では「新官郷之内」と付記される。 |

| ❉10: | 元禄・天保郷帳、および天保国絵図では「上野」を冠称する。 |

| ❉11: | 天保国絵図は折り目にあたるため、冠称・村名とも判読は難しい。 |

| ❉12: | 元禄郷帳では「右同断」(=上野)、天保郷帳・国絵図では「上野」を冠称する。 |

| ❉13: | 明治16年(1883) 植野村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉14: | 明治12年(1879) 南山田村に改称、したがって対応する近代の大字は「南山田村」。 |

| ❉15: | 天保郷帳・国絵図では「上野」を冠称するが、元禄郷帳では何も冠称しない。 |

| ❉16: | [新田・分村] 元禄郷帳では「芳賀村之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「芳賀村枝郷」と付記される。 |

| ❉17: | [新田・分村] 元禄郷帳では「新戸村之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「新戸村枝郷」と付記される。 |

| ❉18: | [新田・分村] 元禄郷帳では「右同断」(= 新戸村之枝郷)、天保郷帳・国絵図では「新戸村枝郷」と付記される。 |

| ❉19: | 元禄・天保郷帳、および天保国絵図とも「西之畑」を冠称する。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 永禄5年(1562): 「上総国」の「伊比㽵上野鄕」(『㽵』の『土』の部分は『圡』、龍蔵寺 日蓮上人座像、千葉県史料 金石文篇1,1980)。 |

| ❉21: | 天保国絵図では「植野村之内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉22: | 元禄郷帳では植野村とは別に含まれる。 |

変動があった地域は『和名類聚抄』に含まれる安房国 長狭郡の置津郷にあたる※1。

変動があった地域は『和名類聚抄』に含まれる安房国 長狭郡の置津郷にあたる※1。

しかし中世は上総国 伊北庄 (伊保庄) に含まれ、近世は上総国 夷隅郡として把握された。

伊北庄 (伊保庄) の史料上の初見は『吾妻鏡』で、治承4年(1180) 10月の記事に「伊北庄司」、建暦3年(1213) 3月の記事に「上總國伊北庄」があらわれる。伊北庄は古代 上総国 夷灊 (夷隅) 郡が伊北・伊南に二分割・荘園化され成立したものだが、同じ吾妻鏡でも建暦3年(1213) 5月の記事では「同國伊北郡」(同國 = 上總國) とあるほか、文治4年(1188) 6月の記事では「上總國伊隔庄」(読み仮名は筆者が補う) となっている。その後、承久2〜3年(1220〜1221) ごろと推定される『上総介依国書状』にも「當國伊隔庄伊北分」(當國 = 上総國)※2とあるが、貞和3年(1347) と推定される『鎌倉府御料所所課注文』※3には「上総国伊北庄」とあり、以降は安定する。他方、慶長2年(1597) の泉水寺村・慶長6年(1601) の勝浦之郷・墨名村の各検地帳※4の表紙には「上総国伊保之庄泉水寺村」「上総国伊保庄勝浦之郷」「上総國伊保庄夷隅郡新宮之郷 墨名村」とあるなど、江戸期の広域地名としては「伊保庄」の表記も混在する。『勝浦市史 通史編』(2006) の推定図によれば、伊北・伊南両庄は南北というより東西の関係にあり、また伊南庄より伊北庄のほうが南へ広がっている。変遷にともなって生じたと思われるが、詳細はわからない。

しかし中世は上総国 伊北庄 (伊保庄) に含まれ、近世は上総国 夷隅郡として把握された。

伊北庄 (伊保庄) の史料上の初見は『吾妻鏡』で、治承4年(1180) 10月の記事に「伊北庄司」、建暦3年(1213) 3月の記事に「上總國伊北庄」があらわれる。伊北庄は古代 上総国 夷灊 (夷隅) 郡が伊北・伊南に二分割・荘園化され成立したものだが、同じ吾妻鏡でも建暦3年(1213) 5月の記事では「同國伊北郡」(同國 = 上總國) とあるほか、文治4年(1188) 6月の記事では「上總國伊隔庄」(読み仮名は筆者が補う) となっている。その後、承久2〜3年(1220〜1221) ごろと推定される『上総介依国書状』にも「當國伊隔庄伊北分」(當國 = 上総國)※2とあるが、貞和3年(1347) と推定される『鎌倉府御料所所課注文』※3には「上総国伊北庄」とあり、以降は安定する。他方、慶長2年(1597) の泉水寺村・慶長6年(1601) の勝浦之郷・墨名村の各検地帳※4の表紙には「上総国伊保之庄泉水寺村」「上総国伊保庄勝浦之郷」「上総國伊保庄夷隅郡新宮之郷 墨名村」とあるなど、江戸期の広域地名としては「伊保庄」の表記も混在する。『勝浦市史 通史編』(2006) の推定図によれば、伊北・伊南両庄は南北というより東西の関係にあり、また伊南庄より伊北庄のほうが南へ広がっている。変遷にともなって生じたと思われるが、詳細はわからない。