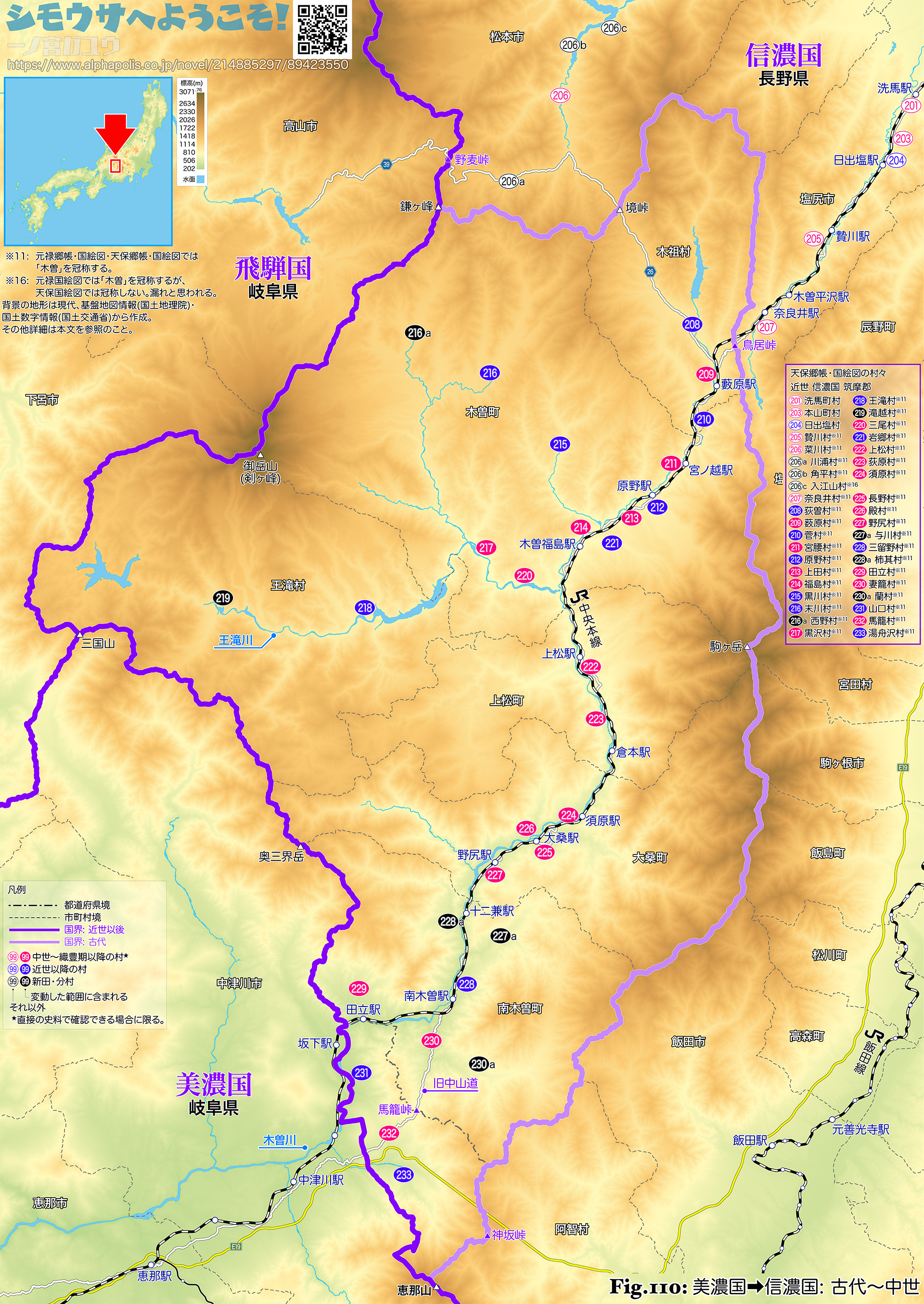

古代 美濃・信濃の国界は古代から中世にかけて変動し、美濃国にあった木曽は信濃国に属するようになった。

木曽は美濃国から見れば東の辺境であって国府からも遠く、もともとその支配は不完全だったらしい。三代実録によれば、元慶3年(879) 美濃と信濃の間で国界の位置、および吉蘇・小吉蘇両村の所属をめぐって争われたときにも、続日本紀を和銅6年(713) までさかのぼってようやく結論が下されており、美濃国司は現状から説明できるほどには係争地を掌握できていなかった様子が読み取れる。その後も関与はうすかったらしく、中世に入るころにはすでに曖昧化し、近世は信濃国 筑摩郡として把握されて近代を迎えている。

木曽は美濃国から見れば東の辺境であって国府からも遠く、もともとその支配は不完全だったらしい。三代実録によれば、元慶3年(879) 美濃と信濃の間で国界の位置、および吉蘇・小吉蘇両村の所属をめぐって争われたときにも、続日本紀を和銅6年(713) までさかのぼってようやく結論が下されており、美濃国司は現状から説明できるほどには係争地を掌握できていなかった様子が読み取れる。その後も関与はうすかったらしく、中世に入るころにはすでに曖昧化し、近世は信濃国 筑摩郡として把握されて近代を迎えている。

もっとも、続日本紀にある「岐蘇山道」と「吉蘇路」、三代実録で国界の位置とされた「県坂上岑 (県坂山岑)」と「吉蘇・小吉蘇両村」の位置は正確にはわからず、これらの解釈によっては古代 美濃・信濃の国界の位置も変わる。古くは江戸期からある議論であっていまだ決着しておらず、おそらく決着することはないかと思われる。本稿では「県坂上岑 (県坂山岑)」を現在の鳥居峠がある稜線とした。

関係する記事は以下のとおり (❉1)。

[大宝2年(702) 12月10日]

「はじめて美濃国岐蘇山道を開く」

(始開美濃國岐蘇山道)

[和銅6年(713) 7月7日]

「美濃・信濃二国の堺、径道険隘にして往還艱難なり。よって吉蘇路を通す」

(美濃信濃二國之堺、徑道險隘徃還艱難、仍通吉蘇路)

[和銅7年(714) 閏2月1日]

[「美濃守・従四位下の笠朝臣麻呂に封七十戸・田六町を賜い、少掾・正七位下の門部連御立と大目・従八位上の山口忌寸兄人に各位階を進め、匠・従六位上の伊福部君荒当に田二町を給う。吉蘇路を通するをもってなり」

(賜美濃守從四位下笠朝臣麻呂封七十戶田六町、少掾正七位下門部連御立・大目從八位上山口忌寸兄人、各進位階、匠從六位上伊福部君荒當賜田二町。以通吉蘇路也)

主要な論点は、岐蘇山道と吉蘇路が同じ道を指しているのか、そしてどちらにせよどこを通っていたのか、というところにある。またそれぞれの出来事を点的にとらえるのか、連続したもの (開始時点〜終了時点) ととらえるのかによっても解釈は異なり、美濃国司 (笠朝臣麻呂) らに与えられた報賞から想定されうる労力 (道の規模・開削の困難さ) も問題となる。

関係する記事は以下のとおり (❉2)。

[元慶3年(879) 9月4日]

「美濃・信濃国をして、県坂上岑をもって国堺と為さしむ。県坂山岑は美濃国恵奈郡と信濃国筑摩郡との間に在り。両国は古来境堺を相争いて、いまだ決するところに有らず。貞観中勅して左馬権少允従六位上藤原朝臣正範・刑部少録従七位上靫負直継雄らを遣りて、両国司と地に臨みて相定めしむ。正範ら旧記を検して云うには『吉蘇・小吉蘇両村はこれ恵奈郡絵上郷の地なり」中略「今この地は、美濃国府を去ること行程十余日、信濃国にもっとも逼近しと為す。もし信濃の地と為さば、何ぞ美濃国司をして遠く関に入りて、かの路を通ぜしめんや』と。これによりて、正範の定むるところに従う」

(令美濃信濃國以縣坂上岑爲國堺縣坂山岑。在美濃國惠奈郡与信濃國筑摩郡之間。兩國古來相爭境堺未有所決。貞觀中敕遣左馬權少允從六位上藤原朝臣正範刑部・少錄從七位上靱負直繼雄等、与兩國司臨地相定。正範等檢舊記云、吉蘇小吉蘇兩村、是惠奈郡繪上鄕之地也) 中略 (今此地、去美濃國府行程十餘日、信濃國㝡爲逼近。若爲信濃地者、何令美濃國司遠入閞通彼路哉。由是從正範所定)

| ❉1: | 原文は新訂増補 国史大系 第2巻(1935) による。句読点・中黒は筆者が適宜補正した。訓読・読み仮名は続日本紀 上(1992, 宇治谷孟)・国文六国史 第3(1934) などを参考にした。文献によっては「径道険隘」(徑道險隘) が「径道険阻」(徑道險阻) となっているが、おそらく日本紀略の影響を受けているためだろう。意味に大差はない。 |

| ❉2: | 原文は新訂増補 国史大系 第4巻(1934)による。句読点・中黒は筆者が適宜補正し、訓読・読み仮名は国文六国史 第11(1941)・岐阜県史 通史編 古代(1971) などを参考にした。 |

近世 信濃国 筑摩郡

| 201. | 洗馬町村 (❉2)(❉3)(❉4)(❉5)(❉6) |

| 203. | 本山町村 (❉7)(❉8)(❉4)(❉9) |

| 204. | 日出塩村 (❉10) |

| 205. | 贄川村 (❉3)(❉11) |

| 206. | 菜川村 (❉11)(❉12) |

| 206a. | 川浦村 (❉11)(❉13)(❉14) |

| 206b. | 角平村 (❉11)(❉13)(❉14)(❉15) |

| 206c. | 入江山村 (❉16)(❉13)(❉14)(❉17) |

| 207. | 奈良井村 (❉3)(❉8)(❉4)(❉11) |

| 208. | 荻曽村 (❉11)(❉18) |

| 209. | 薮原村 (❉8)(❉3)(❉4)(❉11) |

| 210. | 菅村 (❉11) |

| 211. | 宮腰村 (❉4)(❉11)(❉19) |

| 212. | 原野村 (❉11) |

| 213. | 上田村 (❉20)(❉11) |

| 214. | 福島村 (❉3)(❉8)(❉4)(❉11) |

| 215. | 黒川村 (❉11) |

| 216. | 末川村 (❉11) |

| 216a. | 西野村 (❉11)(❉21) |

| 217. | 黒沢村 (❉22)(❉11)(❉23) |

| 218. | 王滝村 (❉11) |

| 219. | 滝越村 (❉11)(❉24)(❉25) |

| 220. | 三尾村 (❉26)(❉11)(❉23) |

| 221. | 岩郷村 (❉11)(❉27)(❉28) |

| 222. | 上松村 (❉29)(❉8)(❉11) |

| 223. | 荻原村 (❉30)(❉4)(❉11) |

| 224. | 須原村 (❉31)(❉4)(❉11) |

| 225. | 長野村 (❉32)(❉11) |

| 226. | 殿村 (❉33)(❉11) |

| 227. | 野尻村 (❉8)(❉34)(❉4)(❉11) |

| 227a. | 与川村 (❉11)(❉35) |

| 228. | 三留野村 (❉11) |

| 228a. | 柿其村 (❉11)(❉36) |

| 229. | 田立村 (❉37)(❉11) |

| 230. | 妻籠村 (❉38)(❉39)(❉8)(❉4)(❉11) |

| 230a. | 蘭村 (❉11)(❉40) |

| 231. | 山口村 (❉11) |

| 232. | 馬籠村 (❉41)(❉4)(❉11) |

| 233. | 湯舟沢村 (❉11)(❉42) |

| ❉1: | 元禄郷帳・国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 文治2年(1186): 「信濃国」「蓮華王院御領」の「洗馬庄」(乃貢未済庄々注文/吾妻鏡) |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 永禄11年(1568): 「從府中臺原ヘ」「從臺原蔦木ヘ」「蔦木ヨリ靑柳ヘ」「靑柳より上原へ」「上原より下諏方」「下諏方ヨリ鹽尻ヘ」「鹽尻より洗馬へ」「洗馬より贄川へ」「贄川より奈良井へ」「奈良井ヨリ𛃟ふ原へ」「𛃟ふ原より福嶋へ」(武田氏伝馬口付銭掟書、改訂新編 相州古文書 第1巻,1965; 信濃史料 第13巻,1959)。 |

| ❉4: | [中世〜織豊期] 慶長6年(1601) 10月30日: 「是ヨリ信野也」「中津川ヨリまご目へ二里、まご目ヨリ妻子ニ三里、妻子ヨリ野尻ニ三里、以上八里」「木曽の山道、河水も落合の宿、妻子の里に休らへ𛂞゙」「野尻にて」・11月1日: 「野尻ヨリスハラヘ一里半、スハラヨリ荻原ニ二里、荻原ヨリ福シマニ二里、福シマヨリ宮越ヘ一里半、以上八里」「ス𛂞ら・萩原をすくれ𛂞」「ふくじまをも過、宮のこしに留」・11月2日: 「宮ノコシヨリナラ井へ五里、ナラ井ヨリ本山ニ三里、本山ヨリ下ノ取訪ニ四里、以上十一里」「やこ原・よし田、とりゐ峠を下れ𛂞ならゐの町」「せ𛂞のこかね山、本山の町、ききやう原を分けつゝ塩尻峠に上れ𛂞」(前田慶次道中日記、新編信濃史料叢書 第10巻,1974)。 |

| ❉5: | 明治7年(1874) 洗馬町村・本山町村・日出塩村ほか 3村と合併し、宗賀村。したがって現在の大字は「宗賀」。 |

| ❉6: | 元禄郷帳・国絵図では「古ハ新洗馬村」と付記される。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 永禄9年(1566): 「筑摩郡之内」「十六郷」の「本山之郷」(諏方下社造営改帳、新編信濃史料叢書 第3巻,1971)、ほか。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 文禄2年(1593) 9月27日: 「おち合よりあけ松迄十二里」「ツマコ迄四里かちにて参」「野尻ニテ馬次」「ノ尻より小黒ニ乗」「スハラニテ馬次」「ノ尻ニ大豆無テ馬ニ麦飼」・28日: 「あけ松御宿迄」「あけ松よりナラ井迄」「福島迄歩ニテ参」・29日: 「ナライヨリ下ノスワ迄七里」「モテ山ヘ歩ニテ」(『モト山〜』)「モテ山ノ馬ヲスワ迄透ス」(同)、大和田重清日記、近世初頭九州紀行記集,1967)。 |

| ❉9: | 元禄郷帳・国絵図ではそれぞれ「古ハ本山村」「古ハ元山村」と付記される。 |

| ❉10: | 元禄国絵図では「秀塩村」(郷帳では『日出塩村』)。 |

| ❉11: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳・国絵図では「木曽」を冠称する。 |

| ❉12: | 現在の表記は「奈川」。 |

| ❉13: | [新田・分村] 元禄・天保郷帳には含まれない。元禄・天保国絵図ではそれぞれ「菜川村ノ内」「菜川村之内」と付記される。 |

| ❉14: | 旧高旧領取調帳に含まれない。近世末までに奈川村へ編入されたとみられる。 |

| ❉15: | 現在の表記は「角ケ平」。 |

| ❉16: | 元禄国絵図では「木曽」を冠称するが、天保国絵図では冠称しない。漏れと思われる。 |

| ❉17: | 現在の地名は「入山」。 |

| ❉18: | 現在の表記は「小木曽」。 |

| ❉19: | 現在の表記は「宮ノ越」。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 元亀3年(1572): 「今度仍戦功堅領分之内上田表ニ而」古畑伯耆宛木曽義康書状写/木曽旧記録、新編信濃史料叢書 第1巻,1970)、天正18年(1590): 「上田村・上野村 御百姓中」(中黒は筆者が補う、石川光吉条目案、信濃史料 第17巻,1961)。] |

| ❉21: | 元禄・天保郷帳には含まれない。元禄・天保国絵図ではそれぞれ「末川村ノ内」「末川村之内」と付記される。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 天文23年(1554): 「信州木曽黒沢」(黒沢本社鰐口銘、三岳村誌 上巻,1987)、天正12年(1584): 「くろさ𛄋」(木曽義昌書状案、信濃史料 第16巻,1961)、同: 「信州木曾黑澤村」(山村道勇判物案、信濃史料 第17巻,1961)。 |

| ❉23: | 明治7年(1874) 合併し三岳村、平成17年(2005) まで単独の自治体として存続した。 |

| ❉24: | [新田・分村] 天保郷帳・国絵図では「王滝村枝郷」と付記される。 |

| ❉25: | 旧高旧領取調帳に含まれない。近世末までに王滝村へ編入されたとみられる。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 天文23年(1554): 「三尾村之尾島一貫二百文処春義公之御時」(黒沢本社棟札、三岳村誌 上巻,1987)。 |

| ❉27: | 元禄国絵図では「岩江村」、郷帳ではどちらともいえる。 |

| ❉28: | 明治7年(1874) 福島村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 永禄7年(1564): 「信州木曽上松玉林院」(玉林院記録、信濃史料 第12巻,1958)、ほか。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 永禄11年(1568): 「廿七人荻原衆」(客殿修覆仕様書、信濃史料 第13巻,1959)。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 明応5年(1496): 「木曾須原淨戒山定勝禪寺」(定勝寺所蔵太鼓 胴内墨書銘、信濃史料 第10巻,1957)、ほか。 |

| ❉32: | [中世〜織豊期] 元徳元年(1329): 「美濃國小木曾御庄」の「永野保」(小木曽庄三ケ保検注雑物沙汰注進状、岐阜県史 史料編 古代・中世4,1973)、天文19年(1550): 「長野𛁈ゝご」(長野鹿子、木曽義在寄進状案、信濃史料 第11巻,1958)、ほか。 |

| ❉33: | [中世〜織豊期] 永享11年(1439): 「北美州小木曾殿村」(白山神社所蔵銅製鰐口、信濃史料 第8巻,1957)、 ほか。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 永禄4年(1561): 「野尻之郷之内林在家」(木曽義康寄進状案、信濃史料 第12巻,1958; 信濃 第34巻 第11号 通巻395号,1982)。 |

| ❉35: | 元禄・天保郷帳には含まれない。元禄・天保国絵図ではそれぞれ「野尻村ノ内」「野尻村之内」と付記される。 |

| ❉36: | 元禄郷帳・国絵図・天保郷帳には含まれない。天保国絵図では付記 (おそらく『三留野之内』) はないが、漏れかと思われる。 |

| ❉37: | [中世〜織豊期] 天文6年(1537): 「田立之村之內野中」(原蔵人佐宛木曽義勝宛行状、信濃史料 補遺 巻上,1969)、天正5年(1577): 「信濃境目田立口」(武田勝頼朱印状案、信濃史料 第14巻,1959)。 |

| ❉38: | [中世〜織豊期] 天文2年(1533) 5月19日: 「ツマゴニ一宿也」「妻子ハ木曽一家也云々、則木曽路之内也」・5月20日: 「妻子ヲ立テ、道二里広瀬迄妻子ヨリ」など・10月4日: 「自下条タウケ迄路五十町」「自下条路三里、波逢一宿」・10月5日: 「立波逢、路三里、比良屋仁昼休、比良屋地頭自治部所送有之」(天文二年信州下向記、新編信濃史料叢書 第10巻,1974)。 |

| ❉39: | 天正7年(1579): 「信・越之境并妻籠口役所可申付事」(武田勝頼条目、信濃史料 第14巻,1959)。 |

| ❉40: | [新田・分村] 元禄・天保郷帳には含まれない。元禄・天保国絵図ではそれぞれ「妻籠村ノ内」「妻籠村之内」と付記される。 |

| ❉41: | [中世〜織豊期] 応永19年(1412) 小春中旬: 「美濃州遠山庄馬籠村法明寺常住」「濃州遠山庄馬籠村法明寺常住」「美濃州遠山庄馬籠村法明寺之常住」「美濃國惠那郡遠山莊馬籠村法明寺常住」(紙本墨書大般若経奥書、信濃史料 第3巻,1953)、天正2年(1574): 「於馬込坂下之內」(島崎監物宛木曽義昌宛行状案、信濃史料 第14巻,1959)、ほか。 |

| ❉42: | 現在の地名は「神坂」。 |

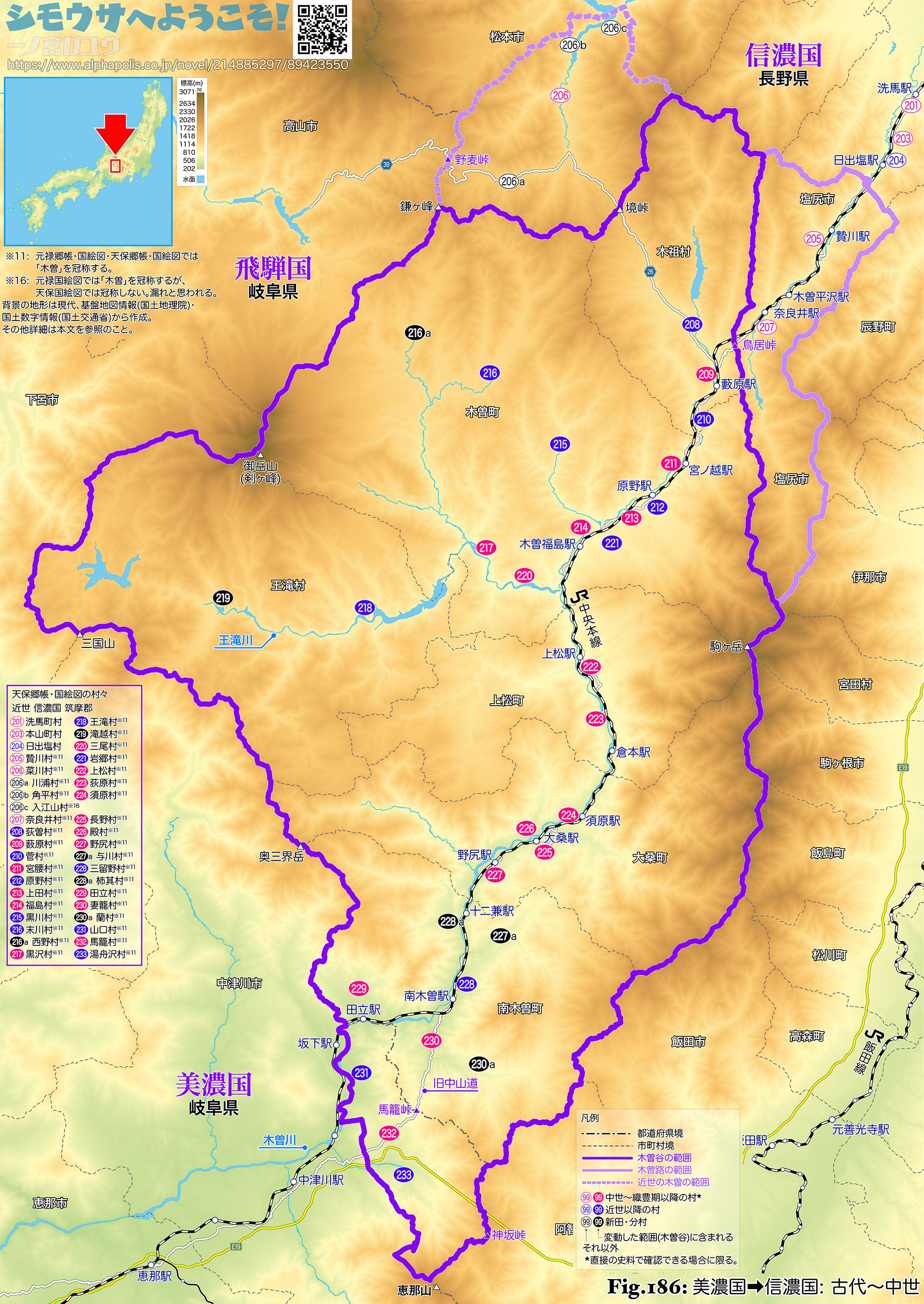

本稿では「県坂上岑 (県坂山岑)」を現在の鳥居峠がある稜線として古代の美濃・信濃国界を導出した。つまり古代の国界は分水嶺そのものであり、木曽川上流域は古代の美濃国に包含される。つまり古代から中世にかけて変動した範囲は「木曽谷」に等しい。

一方、一般に木曽といえば鳥居峠を越えた奈良井村・贄川も含まれ、これは「木曽路」(中山道/中仙道の一部) が通る範囲に相当する。重要な交通路である木曽路にその要衝である峠の前後も含めたからと考えられるが、戦略上の要衝でもあって起源はもっとさかのぼるものかもしれない。もっともこの地域の交通の実態が明らかになるのは甲斐国から伸長してきた武田信玄 (晴信) のころであり、たとえば木曽義仲の後裔を自称する戦国期の木曽氏も、信玄の臣下に入る以前の支配領域ははっきりしない。近世 木曽路の宿場は、馬籠・妻籠・三留野・野尻・須原・上松・福島・宮腰 (宮越)・薮原・奈良井・贄川の 11宿。元禄郷帳・国絵図、および天保郷帳・国絵図では、奈良井村・贄川村を含む範囲内の村々はすべて「木曽」を冠称し、筑摩郡のほかの村々とは区別されている。

その「木曽」を冠称する村々としては、菜川 (奈川) 村と基本的にその一部である川浦・角平・入江山の各村も含まれ、これが「近世の木曽」の範囲ということになる。菜川村は千曲川 (信濃川) 水系梓川の上流域であり、木曽川水系にはなく木曽路とも無関係だが、野麦峠を経由して木曽と飛騨を結ぶ通路上にあるため、一括して木曽に含められたようだ。

近代に入って明治12年(1879) 郡区町村編制法の施行にともない、筑摩郡は東西に分割され、近世の木曽は西筑摩郡となった。その後、昭和23年(1958) 奈川村は南安曇郡へ移って西筑摩郡から離れた。江戸期以来、地理的・日常的に結びつきのない行政単位に含められたことから相当の不便があったようで、奈川村自身からの請願によるものだった。なお、昭和43年(1968) 西筑摩郡は「木曽郡」へ改称され、行政上の単位としての木曽がようやく成立した。

正保・元禄の国絵図と推定されている「正保の信濃国絵図」「元禄の信濃国絵図」を上田市立博物館が所蔵・公開している。どちらも国許に残された副本または下絵。正保国絵図に対応する正保4年(1647) 信濃国郷村帳は「長野県史 近世史料編 第9巻 全県」(1984) 所収、元禄郷帳は国立公文書館で所蔵・公開されている。なお、木曽については慶長18年(1613) 木曽村々御成箇郷帳もあり、長野県史 近世史料編 第6巻 中信地方(1979) に所収されている。

正保国絵図では、木曽は郡界を示す墨線で筑摩郡とは明確に分けられている。

元禄国絵図では、木曽は筑摩郡に含まれる一方、橙線によって筑摩郡のほかの部分とは分けられている。

天保国絵図では、橙線はなく「木曽」の冠称 (肩書き) 以外に筑摩郡のほかの部分との区別はない。

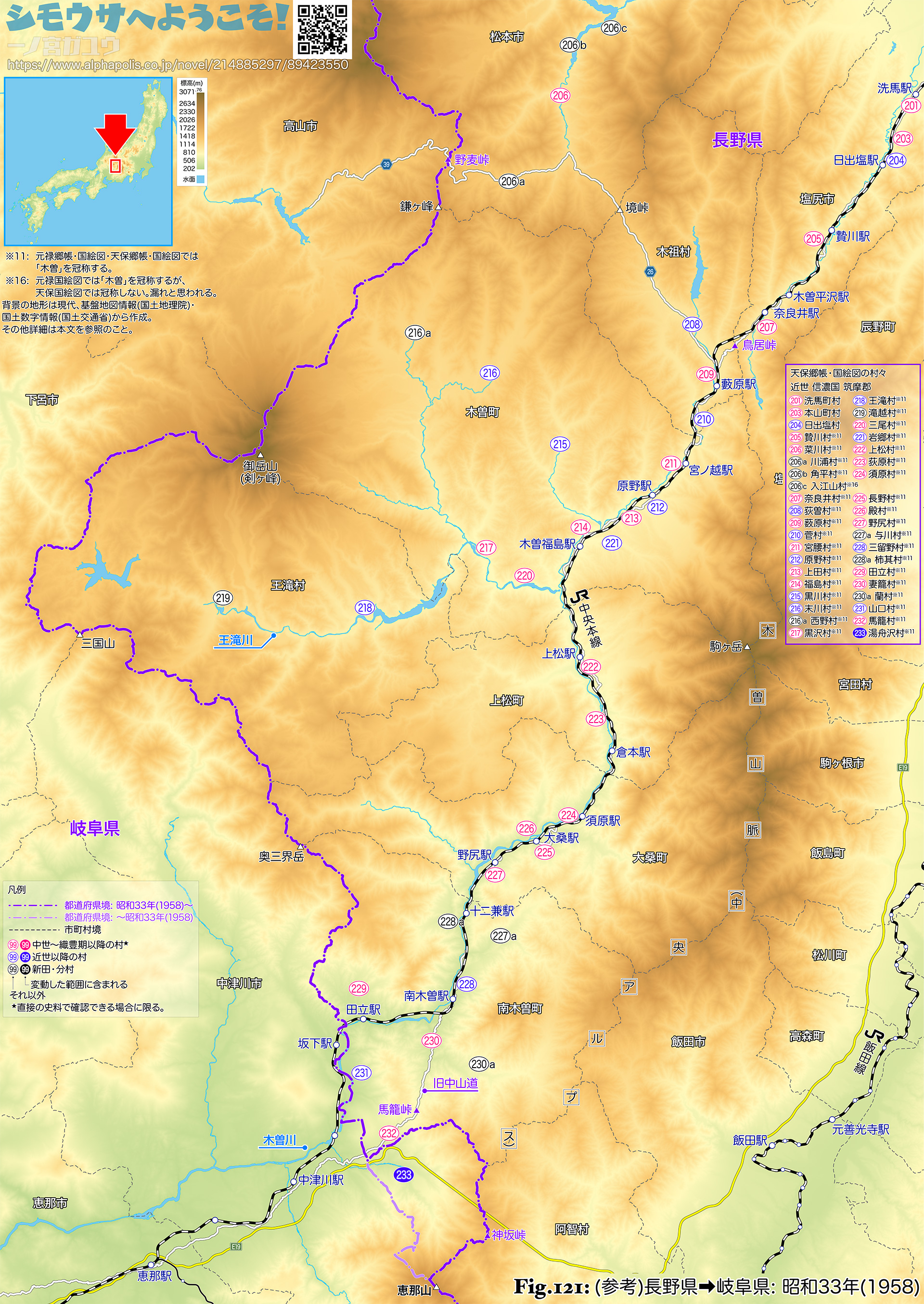

昭和33年(1958) (❉43) 長野県 西筑摩郡 神坂村のうち、湯舟沢地区は岐阜県 中津川市に、残る峠・馬籠・荒町の 3地区は同郡 山口村にそれぞれ編入された。湯舟沢地区は近世 湯舟沢村、峠・馬籠・荒町の 3地区は近世 馬籠村にあたる。

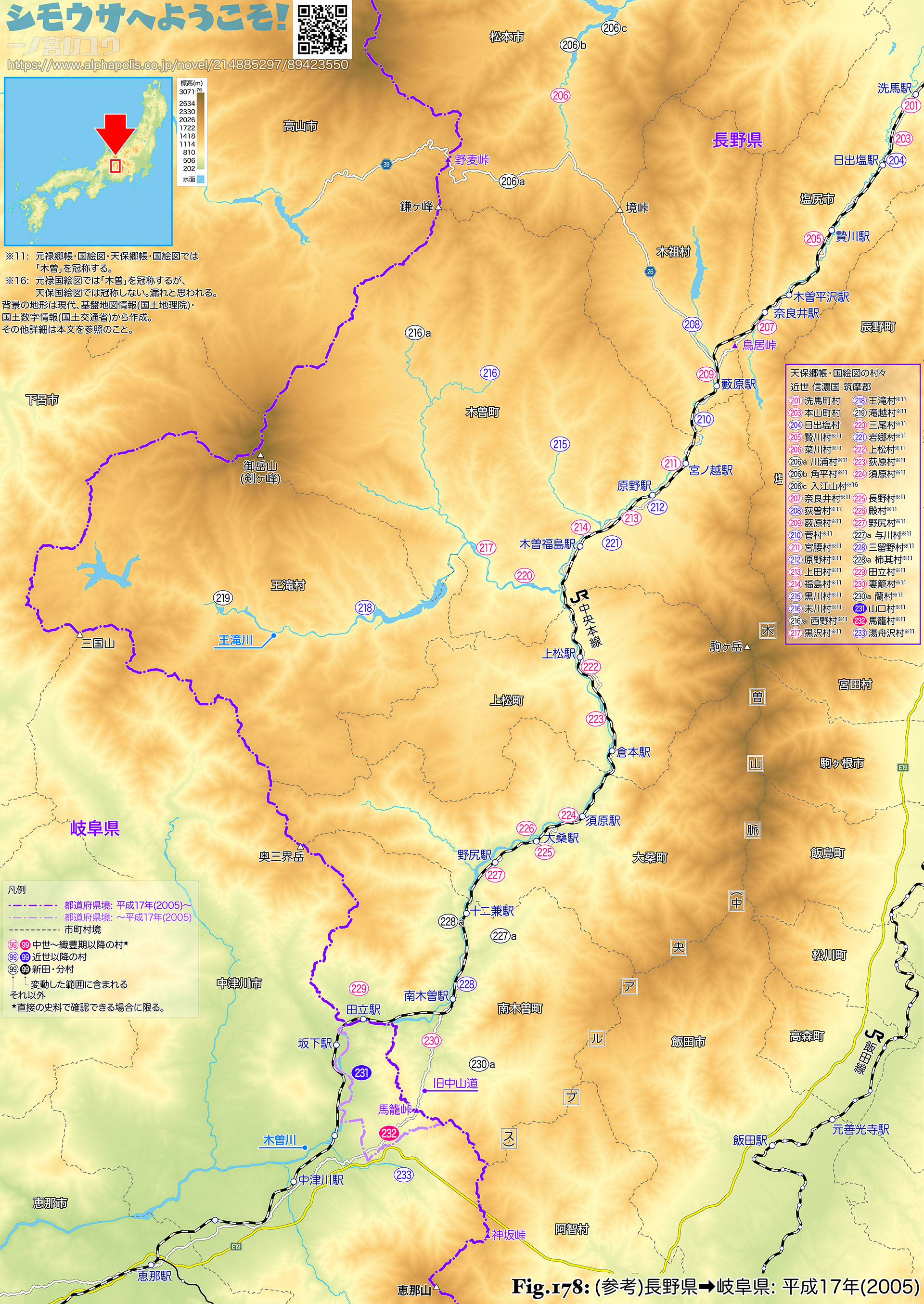

その山口村も平成17年(2005) (❉44) 岐阜県 中津川市に編入された。近代 山口村 (峠・馬籠・荒町の 3地区が編入される以前) は近世 山口村と変わらない。

したがってこの部分で形式上、信濃・美濃の国界が変動したことになる。もちろんこの時点で国(クニ) は用いられておらず、これは「昭和の大合併」「平成の大合併」において発生した県境をまたぐ合併 (編入) に過ぎない。

昭和33年(1958) の分村合併 (編入) では住民間の激しい対立を生み、事態は紛糾した。当初は神坂村全体の編入が目指されたが、長野県の引留工作もあって結局このときは湯舟沢地区だけの編入となった。しかし中津川市と生活圏が一体であるということには変わりなく、「平成の大合併」を待って峠・馬籠・荒町の 3地区 (近世 馬籠村) もまた、近世 山口村にあたる地区とともに編入されることになった。なお、中津川市に編入された近代 山口村はそのまま山口地区となったが、平成31年(2019) 峠・馬籠・荒町の 3地区 (近世 馬籠村) にあたる部分はこれを離れ、神坂地区 (近世 湯舟沢村) に合流した (❉45)。結局、昭和33年(1958) 〜平成17年(2005) の山口村も妥協的なものに過ぎなかったといえる。

| ❉43: | 昭和33年(1958) 10月15日付。 |

| ❉44: | 平成17年(2005) 2月13日付。 |

| ❉45: | 「平成かわら版やまぐち 第164号」(平成31年4月1日付、地区の広報誌)。 |