国界は以下のとおり。

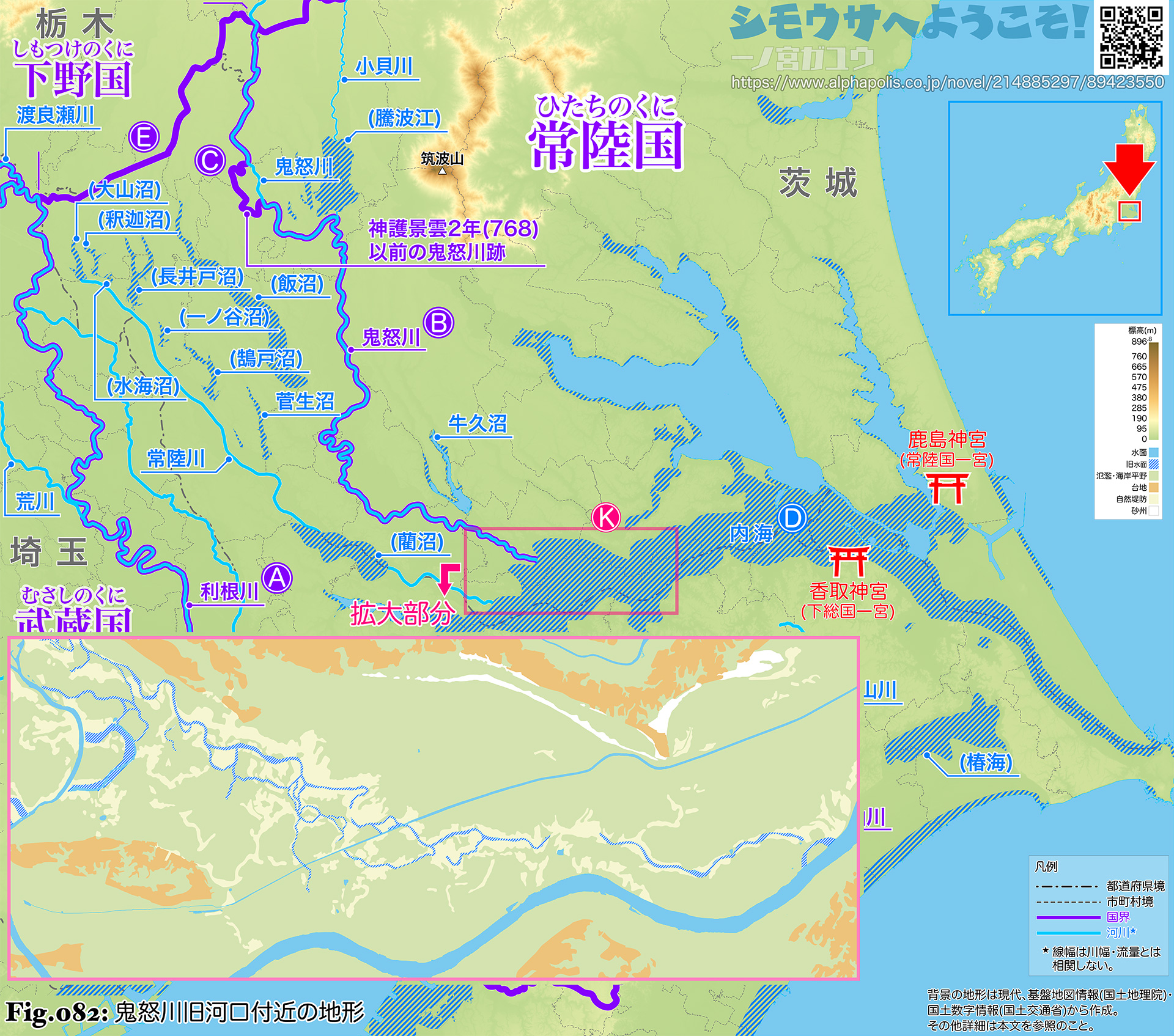

Ⓐ | 武蔵・下総 古代の利根川の本流はここを流れ、武蔵と下総を分けていた。 |

ⒷⒸ | 下総・常陸 古代の鬼怒川の本流はここを流れ、常陸と下総とを分けていた。ただし、Ⓒの部分だけ9世紀はじめの流路と国界は一致しない。続日本紀の神護景雲2年(768) の記事に、洪水の被害を軽減するため流路が変更されたが国界は古い流路のままとされた、とあり、これがⒸの部分にあたる (❉1)。 |

Ⓓ | 下総・常陸 この一帯では、縄文海進の名残といえる広大な内海 (内湾) が下総国と常陸国とを隔てていた。 縄文海進は有楽町海進ともいい、最終氷期 (2.7〜1.1万年前) のあと海水面の上昇により海が陸地の奥まで入り込んだ現象をいう。海水面は現在よりも2〜3メートル高く、そのピークは『日本の地形4 関東・伊豆小笠原』(2000) によれば 7300〜7000年前とされる。現在の標高でいえば、関東平野の低地部ではおおむね10メートルまでが海だったと推定されているが、房総半島南端では20メートルを超える。ただしこれは隆起速度の差であって、どちらにせよ当時の海水面が現在より 10メートル (あるいは 20メートル) も高かったわけではない。 |

その後海水面は安定期を経て下降に転じ、これに陸地の隆起と海・河川による堆積作用が加わって海岸線は後退していった。この過程で残ったが内海である。史料に残された断片的な描写やその後の経過から、ごく浅い汽水湖のような環境だったと考えられる。 | |

Ⓔ | 下総・下野 西部では利根川・渡良瀬川・思川が合流する氾濫原に接し、ほかも不安定な低湿地と低い台地が交錯する土地であり、常に水害と隣り合わせのような土地だった。律令制下の国界はかなり漠然と把握されていただろう。復原した国界は、近世までに確定したものから城下町として拡張された部分を除いたものである。 |

Ⓕ | 下総・下野 和名類聚抄に含まれる下総国 結城郡の結城郷と下野国 寒川郡の小山郷が向かい合う構図にあって、それぞれが位置する台地と台地の間、飯沼上流部の低湿地が国界として把握されていた。 |

Ⓖ | 下総・上総 台地上の原野が不明瞭な国界になっていた。 |

これは標高56メートル以下を強調して示した地形図である。標高56メートル以上と0メートル以下の分解能はない。ここで可視化されたフラクタルな樹状の微地形を谷津という。台地が長い期間にわたって少しずつ侵食されてできた浅い谷状の地形であり、縄文海進の進行によって溺れ谷となったあと、その谷底には堆積によって平坦な低湿地が形成された。このような低湿地は保水性が高い上、湧水によって安定的な水利を得られるため、古くから水田 (谷津田) に利用されてきた (❉2)。Ⓖでは、下総・上総の両国とも谷津の奥までをそれぞれの領域と認識し、谷の末端と末端が向かい合うあたり、山地においては尾根といえるあたりが不明瞭な国界として認識されていた。 | |

なお一般に谷津は谷戸・谷地と同一視される。しかし、筆者の感覚ではこれらは異なるものを指しているように思える。関東地方でいえば、谷津は下総・上総のような孤立した標高の低い台地にみられ、谷底がほとんど平坦なもの、谷戸は武蔵・相模のような後背に丘陵地・山地を持ち、標高も高い台地にみられ、勾配があってしばしば階段状になるもの、といった感じである。谷地はもっと漠然と窪地も含めて言葉であって、地域的には東北・北海道に多いように思える。もっとも、どれも自然発生的に生まれ、生活・文化に強く結びついてきた言葉であって明確な区別は難しいのかもしれない。 | |

Ⓗ | 九十九里平野では、栗山川が下総国と上総国を分けていた。栗山川は大河川ではないが、九十九里平野ではもっとも大きい。 |

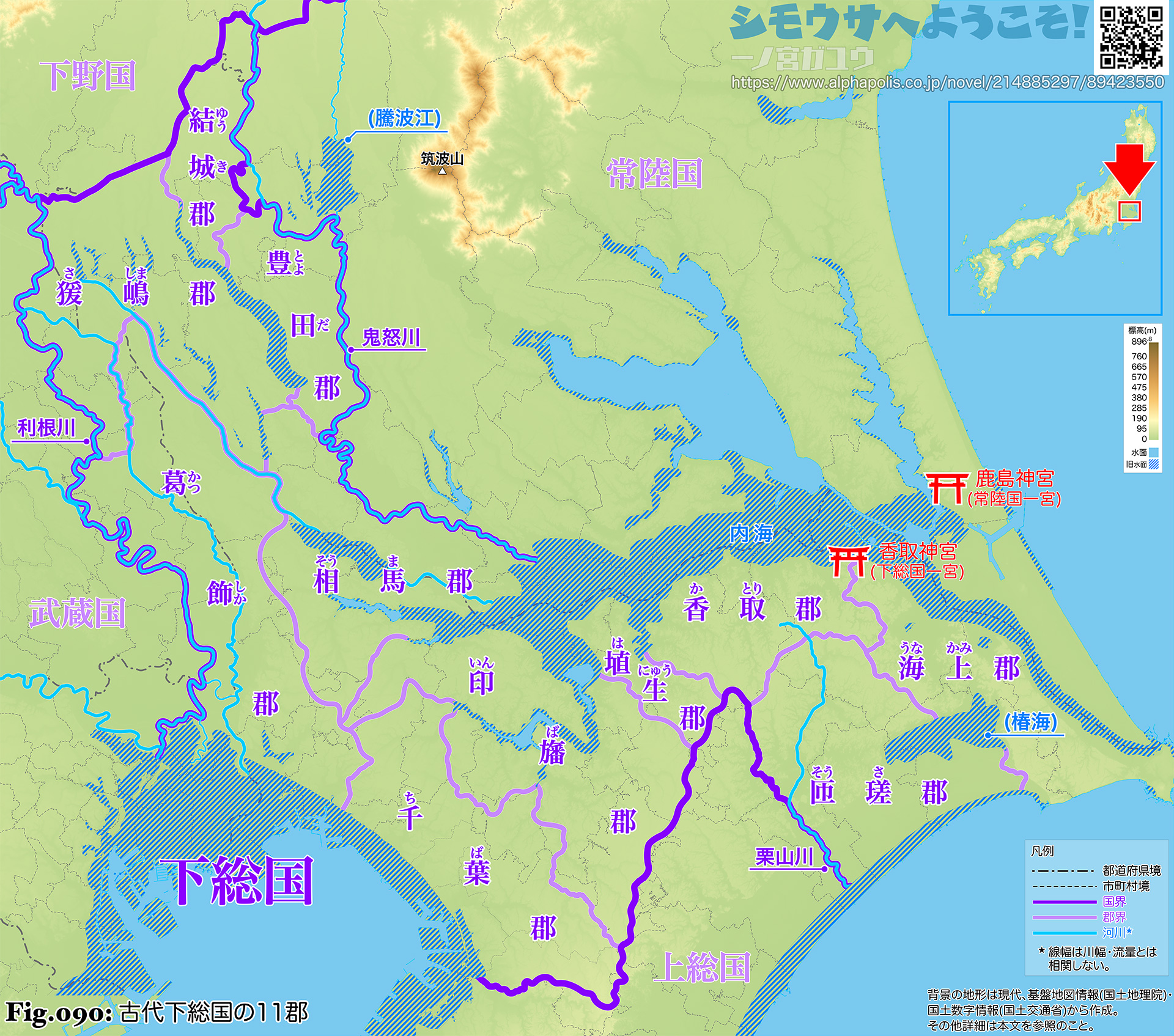

古代下総国の下に置かれた郡(コホリ/コオリ/グン)は、葛飾・千葉・印旛・匝瑳・海上・香取・埴生・相馬・猨嶋・結城・豊田の11郡である。それぞれの範囲は概ね以下のようだったと考えられている。

なお近世にも名称を継承する郡が存在するが、その領域は古代とは異なる。

なお近世にも名称を継承する郡が存在するが、その領域は古代とは異なる。

海岸線 (旧汀線) は、現在の標高10mを基準に大局的な隆起・沈降・堆積・侵食傾向を考慮の上、現地形と「数値地図25000 (土地条件)」をもとに作成した。個別の局所的な条件までは配慮していない。また海進の経過には地域差がみられるので、ある時点の景観というより最大の旧汀線を複合的に示した模式図といったほうが正確かもしれない。

関東造盆地運動における相対的な沈降の中心は2か所あり、そのうちのひとつは加須付近にある。したがって加須付近は基準となる10mのままでは過大になってしまうが、一方で沈降とその後の堆積作用によって更新世 (洪積世) の地形が完新世 (沖積世) の堆積物に覆われているので、表層の現地形から旧汀線を推定することはできない。ここでは『関東平野中央部における沖積層の基盤地形』(2021, 田辺) で詳細化された沖積層基底を参考にした。同様に鬼怒川による堆積作用が激しい下妻付近についても検討が必要だが、本稿作成時点で同様の詳細化を試みた研究は確認できないので、ここでは定説に従って描いた。

奥東京湾の最奥部である古河付近については『古奥東京湾周辺における縄文時代黒浜期の貝塚形成と古環境』(1989, 小杉ほか)、古鬼怒湾の最奥部のひとつである常陸川源流付近については『利根川・鬼怒川の瀬替えによる利根川中流低地の地形環境変化』(1992, 大河原ほか)、大宮台地付近については『珪藻遺骸群集による縄文海進期の想定海岸線と貝塚分布との関係』(1997, 安藤ほか)、鹿島付近については『鹿島灘沿岸における砂丘の南北変化について』(2000, 柏木ほか) を参考にした。

貝塚の分布は、奈良文化財研究所の遺跡データベースで「時代・遺跡種別」を「2003」(縄文かつ貝塚) と指定し、得られた検索結果を利用した。ただし、各貝塚または貝塚を含む遺跡の正確な位置・最新情報は、『いばらきデジタルまっぷ』『ちば情報マップ』『マッピングぐんま』、および『埼玉県埋蔵文化財情報公開ページ』とリンク先の各市町村個別情報で確認した。栃木県については他都県と同様のオンラインサービスが見当たらず、一方で数はわずかなので (野木町の野渡貝塚・御櫛内貝塚と藤岡町の篠山貝塚の3件。ほかに寺西貝塚が知られるが範囲外) 個別に確認した。

貝塚はそれぞれの情報にばらつきが大きい。ここでは事細かに分類することが目的ではないので、時期区分による分類も省いてすべてを示した。貝塚の広がりを視覚的にとらえる意味では十分だろう。特異点ともいえるⓁ地点 (茨城県境町志鳥貝塚)・Ⓜ地点 (同筑西市の向上野北峯貝塚) も除外せず、ピーク時には海面下とだった貝塚もそのまま示した。

Ⓚ部分に着目すると、大規模な自然堤防が東へ向かって伸びていると同時に北部の台地 (洪積層) に沿って砂州が発達している。またここから現在の利根川河口付近まで、まったくといっていいほど起伏のない低地が続いている。したがってⓀ部分は鬼怒川の旧河口で、平坦面がかつての水面であるといえる。平坦面の標高は鬼怒川の旧河口付近で 1メートルほどなので、内海はこれを基準としてほかの地形的要素 (河川による堆積など) や迅速測図原図を参考に復原した。

常陸川水域の大山沼・釈迦沼・水海沼・長井戸沼・一ノ谷沼・鵠戸沼・菅生沼、および鬼怒川水域の飯沼は、すべて迅速測図原図から復原した。したがってそれらは近世末の景観となる。

この一帯は地形的に水が滞留しやすく、各湖沼は浅い谷を流れる小河川が常陸川へ合流する付近に形成された。しかしこれらがもとからあったものなのか、近世に入って形成されたものなのかはわからない。常陸川が利根川の本流になって大量の土砂供給を受けると、付近の河床は上昇し、自然堤防も形成されるようになった。この結果、小河川の流れはさらに滞るようになって水面を拡大させたと考えられる。それ以前は江戸期のような大きさではなく、あるいは、はっきりとした水面は存在しなかったかもしれない。これは飯沼も同様である。

藺沼は常陸川の上流部に形成されていたとされる。はっきりとした流路を形成できずに低地全体に水面が広がっていたらしい。その水面は大山沼などとは反対に縮退し、江戸末期までにほとんど消失した。水量・流速の増大にともなって一定の流路が形成され、排水が進んだためと考えられる。ここでは迅速測図原図から読み取れる痕跡などから復原した。古代はより広かった可能性が高い。

常陸国風土記では部分ごとに「信太の流海(ながれうみ/りゅうかい)」「榎浦の流海」「佐我の流海」「高浜の海」「行方の海」「安是の湖」と呼ばれているが、全体の呼称には言及がない (❉3)。

万葉集では以下の 3首に関係する地名があらわれる。

| ➤ | 「いづくにか 船乗りしけむ 高島の 香取の浦ゆ 漕ぎ出来る船」(#1172) |

| ➤ | 「大船の 香取の海に いかり下ろし いかなる人か 物思はざらむ」(#2436) |

| ➤ | 「常陸なる 浪逆の海の 玉藻こそ 引けば絶えすれ あどか絶えせむ」(#3397) |

しかし「香取の海」「香取の浦」のどちらも近江の琵琶湖西部を詠んだものであり、下総の香取のことではないので (❉4)、やはり部分を指す「浪逆の海」だけしか見出せない。

今昔物語集には以下のような一節がある (❉5)。

衣河ノ尻ヤガテ海ノ如シ。鹿島梶取ノ前ノ渡ノ向ヒ、顔不見ヘ程也。而ルニ、彼忠恒ガ栖ハ内海ニ遥ニ入タル向ヒニ有ル也。然レバ、責ニ寄ルニ、此ノ入海ヲ廻テ寄ナラバ、七日許可廻シ」。

これはあくまでも説話集における描写に過ぎないが、平忠常の乱 (長元元年〜3年, 1028〜1030) 頃の情景を鮮やかに描き出している。それにもかかわらず「内海」や「入海」であって固有の名称はない。

内海に言及する史料としてもっとも古いのは至徳4年(1387) 『大禰宜大中臣長房譲状』(❉6) かと思われるが、ここでも「うちのうみ」とあり、特別な呼び方はされていない。

文武元年(697) 〜延暦10年(791) の95年間を記録した編年体の歴史書。延暦16年(797) の成立。この続日本紀を含む、日本書紀・続日本紀・日本後紀・続日本後紀・日本文徳天皇実録・三代実録を六国史という。

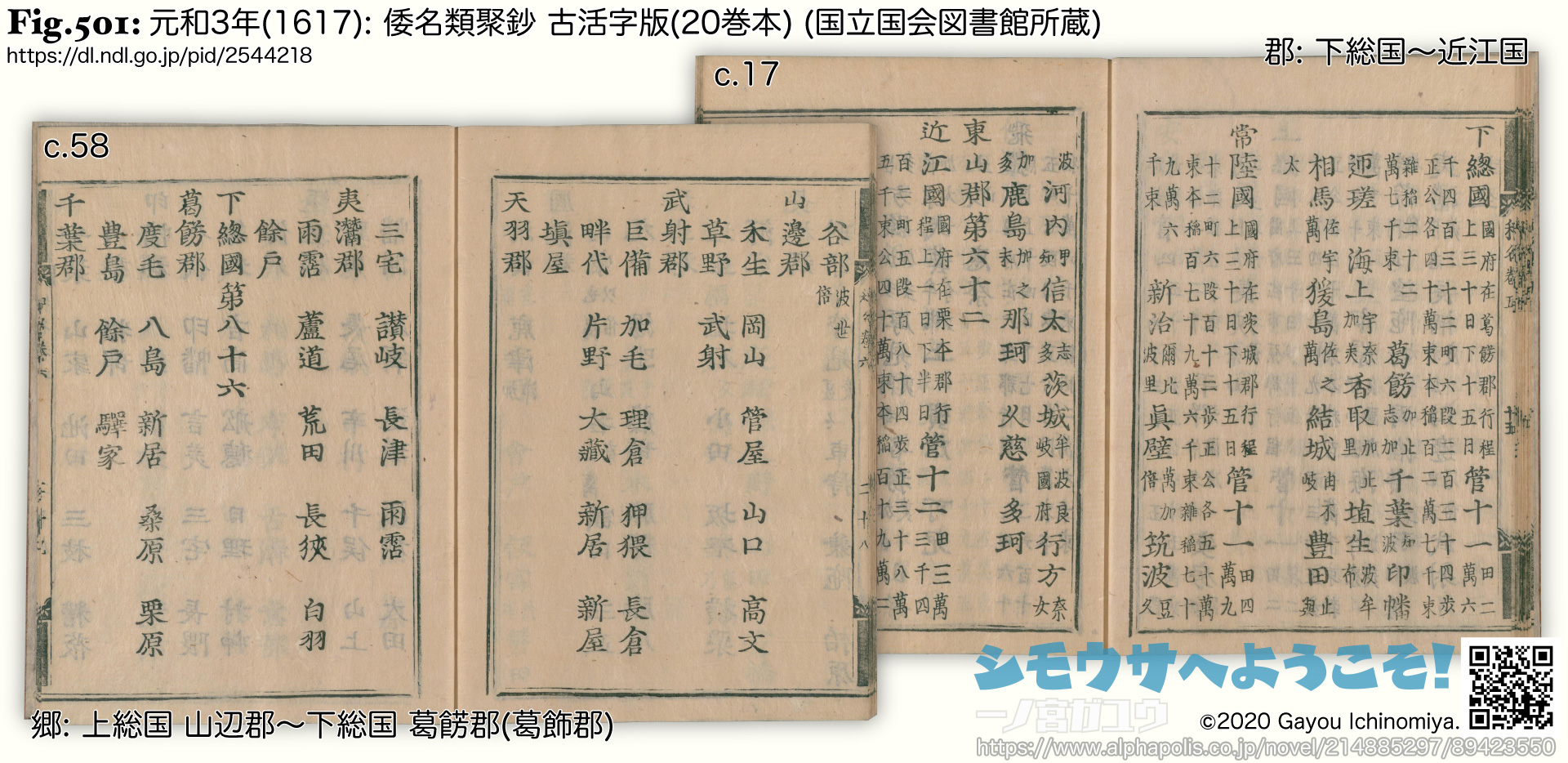

平安中期の漢和辞典。源順撰、承平年間(931〜938) の成立。部門別に漢語の発音・意味・和名などが記されている。10巻本と20巻本の 2系統があるが、このうち 20巻本には国郡郷の一覧が含まれ、古代の地名を検討するのに欠かせない。本稿で和名類聚抄という場合も 20巻本のほうを指す。

古くから活用され、写本が多く、NDLDL・国立公文書館でも複数の写本が所蔵・デジタル公開されている。書名は倭名類聚抄・和名類聚鈔・倭名類聚鈔と一定しない。和名抄 (倭名抄・和名鈔・倭名鈔) とも。

古くから活用され、写本が多く、NDLDL・国立公文書館でも複数の写本が所蔵・デジタル公開されている。書名は倭名類聚抄・和名類聚鈔・倭名類聚鈔と一定しない。和名抄 (倭名抄・和名鈔・倭名鈔) とも。

| ❉1: | 結城市史 第4巻 古代中世通史編 (1980)・八千代町史 通史編 (1987) に詳しい論考があり、村史 千代川村生活史 第5巻 前近代通史(2003) で総括されている。 |

| ❉2: | ただし湧水は水温が低く日照も限られ、また地形上の制約も大きい。このためすべて水田にできるわけではなく生産性も低い。 |

| ❉3: | 口訳 常陸国風土記(1978, 河野)・常陸国風土記の探求 上・中・下(1979〜1981, 河野)・石岡市史 上巻(1979) など。 |

| ❉4: | 房総万葉地理の研究(1964, 今井)・万葉の歌 人と風土 8 滋賀(1986)・完訳 日本の古典 第2〜7巻(1982〜1987) など。 |

| ❉5: | 『完訳 日本の古典 第31巻 今昔物語集2 本朝世俗部』(1986)。 |

| ❉6: | 『取手市史 古代中世史料編』(1986) 所収。 |